ライセンスフリー無線情報 >> 無線ブログ集 >> JO7TCX アマチュア無線局

無線ブログ集

リンク 単体表示 UTF-8 形式

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

蕃山 綱木ルートを辿る 3/2

(2025/3/3 10:13:51)

蕃山 綱木ルートを辿る 3/2

(2025/3/3 10:13:51)

昨年、綱木地区に下ろうとして途中で道を失い、引き返したことがあります。綱木側登山口のおおよその見当がついたことから、今回は登りながら辿ってみることにしました。

松倉・盲導犬訓練センター前バス停下車。綱木バス停よりもこちらの方が登山口に近いようです。大梅寺方向に100mほど戻り、左手の細い舗装道を入ると奥に溜池がありました。ここが登山口となっているようで、溜池のフェンス右端の樹木に赤いマーキングを確認し登り始めました。案内標識の類いはなく、わかりにくいです。

綱木登山口への入り口

イノシシ避け柵 奥に溜池

登山口 赤マーキングあり

急な斜面を登ると先ほどの溜池を見下ろせました。登り始めは特に笹薮がひどく、その笹薮の下にいつ消えてもおかしくないような踏み跡を見失わないように慎重に進みました。赤布はまれにしかなく地形的特徴もありませんが、なんとなくそれらしい雰囲気はあるもので、やがて明瞭な尾根となり、いくらか山道らしいところも出てきました。太白山が樹間に見え隠れして、いったん小休止。

溜池を見下ろす

笹薮を進む↑ ↓

尾根道となる↑ ↓

相変わらず所々笹薮が続くものの、尾根を外さず進むと、杉の植林地が現れ、昨年、道失いを起こしたのはこのあたりの斜面だったような記憶がよみがえってきました。杉林を抜けると見覚えのある雑木の明るい尾根に飛び出し、ほどなく反射板が視界に入り大梅寺からの登山道に出ることができました。

杉の植林地

見覚えのある雑木の尾根に出る

仙台市街地を遠望

大梅寺からの登山道に合流(反射板前)

杉林から雑木の尾根への取りつきあたりは踏み跡が消えており、登りなので見当つきましたが、下りの場合は厳しいような気がします。昨年迷った場所と原因がおおよそわかりました。藪道ではありますが、静かさを求めるには悪くないのかもしれません。少し緊張もし、未踏の山域に分け入る愉しさもありました。

開山堂、53番鉄塔をへて、今日も展望地経由で南風蕃山を歩いてみることにしました。

開山堂手前のお地蔵様 見晴らしが良くなっていました

蕃山開山堂より 仙台市南方向

開山堂から眺める南風蕃山の尾根

四叉路付近

中尾根をすすむ

展望地より 本日もパノラマ

51番鉄塔をへて南風蕃山へ

誰もいない山頂 標高357m

南風蕃山山頂にて短時間の無線運用。145MHzにて1局のみ、蚕飼山(登米市)移動局と交信後、430MHzDVにてJP7IEL局にお相手いただき、風が強くなってきたところでCL。

下山はSルートを下ってみました。前回のEルートに比べ、道形はほとんどありませんが、尾根の縁を下ればよいので、道を辿るというよりも、地形を見ながら下っていくといった感覚です。

Eルート、Sルート分岐を右へ

Sルートを下る↑ ↓

尾根を下り切って旧作業道に出たあたりが昨年以上に荒れており、もしかするとこのルート、このまま藪に埋もれてしまうのでは?そんな感じがしないでもありません。

下山口付近

バス停に着いたのが正午過ぎ、帰宅13時、このくらい早く帰ると午後の時間は別のことに使えます。近場の山は有難いです。

萱ヶ崎山―南風蕃山 Eルート 2/15

(2025/2/16 11:31:35)

萱ヶ崎山―南風蕃山 Eルート 2/15

(2025/2/16 11:31:35)

久しぶりに蕃山を歩いてみました。自宅を出て地下鉄、バスを乗り継ぎ40分かからず登山口に着いてしまう、それでいていろんなルートが取れる、ほんと有難い存在です。今回は、萱ヶ崎山から中尾根の展望地へ、そして南風蕃山Eルートを松倉口に下る、ざっくりそんなルートで歩きました。

梨野水神口付近

茂庭台4丁目バス停下車、梨野水神口より入山。数日前の雪が10cmほど残り、一部アイスバーンになって、立石神社からの急坂を慎重に登りました。山歩き自体が2カ月半ぶりなので、身体がなまってけっこうきついです。登り切ったところが太白山展望台。

緩い尾根道を進むと右手に南風蕃山Wルートを示す表示板があり、分岐の先に一人分の靴跡を見て通過、ほどなく萱ヶ崎山山頂に到着しました。天気快晴、一片の雲もかからない蔵王の白い稜線が目に飛びこんできました。今時期には珍しいです。

萱ヶ崎山へ

南風蕃山Wルート分岐

萱ヶ崎山山頂

山頂付近より

山頂を後に西風蕃山方向に西尾根を進むと登山道から外れた小ピークがあり、ここで短時間、無線運用することにしました。ID-52のGPSで標高378mを表示。萱ヶ崎山山頂が379mなので実際はもう少し低いと思います。145MHzで県内の2局と交信、JP7IEL局に430MHzDVにてお相手いただいた後、今回も福島県のD-STARレピーターにアクセスを試みたもののいずれもダウンリンクなし、ハンディ5W+3エレでは厳しいようです。

VUデュアル八木

白滝不動分岐を経て51番鉄塔方向に進み、中尾根の展望地へ。このルートはほとんど他の登山者と出会ったことはないのですが、途中2名とスライド。展望地からは蔵王熊野岳、雁戸山、山形神室、大東岳、面白山、船形山等々、これぞパノラマ、山中で県境の山々を南から北まで見渡せるのはここだけでは、と思います。

白滝不動分岐

いったん西尾根を進む

中尾根の展望地より

51番鉄塔を過ぎ、東方向に続く緩い尾根道を進み、展望地から15分ほどで南風蕃山山頂着。眺望はないものの、樹林の中にぼっかり空いた静かな小空間といった感じで、落ち着ける雰囲気があります。ここでも無線運用と思いましたが、下山のEルートに少し不安があり、小休止のみで早めに下ることにしました。

51番鉄塔から南風蕃山へ

南風蕃山山頂

山頂の手前に分岐があり、さらに10mほど先にEルート、Sルートの分岐があります。雪に靴跡はなく動物の足跡のみついていました。積雪後、両ルートとも登り下りした人はいないようです。分岐をEルートへ。Sルートに比べ道形は明瞭ながら勾配は急で、実際、一度転んでしまいました。途中、太白山や仙台中心部のビル群が見えていました。谷を挟んで右手はSルートの尾根、左手は開山堂あたり。わりと見通しの良い尾根です。

Eルート(直進) Sルート(右)分岐

Eルートを下る ↑ ↓

仙台市街地を遠望

太白山を見ながら下る

谷を挟んで開山堂の尾根

急坂を下りきると旧作業道とおぼしき平坦地となり、この辺りが不明瞭ながら、よく見ると赤布があり、いったん登り返し、再度下ると杉の植林地となって、ほどなく「Eルート」表示板のある荒れた林道に出ることができました。

平坦地に出る ↑ ↓

登り返し

痩せ尾根

植林地を下る

林道出合付近の表示板(松倉登山口の奥)

昨年も一度ここを下山していますが、平坦地に下りてから先がわかりにくい感じがあります。ほどほどに緊張しました。

この山域は、一部藪っぽい個所があるもののほぼすべての尾根に道が付けられ、沢を登るルートもあり、それでいてメインルート以外は行きあう人はほとんどなく、浅い山ながら静かな山歩きが愉しめ気に入っています。無線の方は期待せず、カタクリの咲く頃までときどき歩いてみます。

大年寺山 QSOパーティ

(2025/1/4 13:57:42)

大年寺山 QSOパーティ

(2025/1/4 13:57:42)

1月2日、3日は風のほとんどない穏やかな天候で、大年寺山にてQSOパーティに参加しました。

2日、時刻は正午過ぎ。IC-705で145MHzをワッチすると、半分くらいの周波数が埋まっている状態でした。さっそく応答しようとPTTを押したところ、異常なハウリング音が鳴って驚いてしまいました。初めての現象で、何度やっても同じ。しばらく使っていなかったものの、特に設定を変えた覚えもなく、突然の故障?とも思いましたが、とりあえずID-52に換えて運用を始めました。のちにIC-705の不調の原因は送信音モニター機能がオンになっていたためとわかりました。いじっているうちに無意識にオンにしてしまったようです。使い慣れたリグだからと過信は禁物、年初から予期せぬことが起って慌ててしまいました。なんとなく縁起がよろしくないということでIC-705はやめ、両日ともID-52とDJ-G7での運用となりました。

1時間ほど応答したりCQを出したりで、145MHzFMにて2日は20局、3日は13局と交信、ほとんど県内の固定局(常置場所)、寒い中での移動局は少ないようです。山岳移動は1局のみ、岩手県釜石市の五葉山山頂局に交信いただきました。雪風で話すのも困難な様子が伝わってきましたが、51-55でレポート交換、オペレーターネームを確認しファイナルを送りました。

5エレプリンテナ(1200MHz)とVUデュアル八木

1200MHzは両日で6局と交信、いつもは空振り続きで、1局交信できれば儲けものという感じですが、さすがQSOパーティ、メインにてCQが聞こえてくる場面もあり、ぽつりぽつりながら、しばらくぶりに楽しめました。

仙台周辺は今のところ晴れ続きですが、日本海側は大雪にみまわれているようです。暖冬なのか寒冬なのか? いづれ天候をみながら、今シーズンも近場の里山歩きと無線運用を続けるつもりです。

遠刈田温泉散策

(2024/12/19 12:57:39)

遠刈田温泉散策

(2024/12/19 12:57:39)

大きなホテルが数軒のみとか、あるいは山の中の秘湯や一軒宿のようなところは好みでなく、ある程度の旅館があって、そこに日常があり、暮らしがあり、町がある、そういう温泉地を好んで訪れています。飯坂、鳴子あたりですが、蔵王町の遠刈田もそんな温泉地の一つかと思います。ただ、登山の帰りに豆腐を買って帰ったりしたことは何度かあるものの、通過地に過ぎず、泊まったり散策したりしたことはありませんでした。我が家の近くに遠刈田行きのバス停があったことにふと思い至り、温泉目的で訪ねてみることにしました。

お世話になったのは豆腐屋の並びにある家族経営の小さな宿です。もとは料亭だったそうで、客同士が鉢合わせにならないようにと数カ所に階段が設けられた面白い作りで、建て増しもあって迷路のようでもあり、館内探検でもけっこう楽しめました。といっても小さな宿なので、すぐ慣れます。客は自分たちを含め3組あったようですが、皆さん静かで、いるのかいないのか、浴場で行きあうこともありませんでした。

遠刈田温泉街

共同湯「壽の湯」

翌朝、朝食前に温泉町を散策してみました。二つの共同湯があり、宿の向かいに「壽の湯」、すぐ近くにもう一つの共同湯「神の湯」があります。午前9時から営業ということですが、朝の冷気の中、あちこちに湯煙が立ちのぼっていました。神の湯の裏手に回ると源泉場と刈田嶺神社の鳥居、その先は雑木林の丘陵地になって遊歩道があり、遠刈田公園として整備されているようです。途中の湯神神社まで登ってみました。

共同湯「神の湯」↑ ↓

源泉場

湯神神社へ

途中から青麻山と遠刈田の町が見下ろせました

湯神神社

遊歩道が続く

だいぶ明るくなってきました。天気は回復傾向にあるようです。遊歩道は上に続いていますがここで引き返し、路地散策。高台にある大きな旅館の玄関先まで進むと、ちょうど薄雲が切れ、真っ白な刈田岳の山頂部と熊野岳が思わぬ近さで視界に入りました。

路地を歩く↑ ↓

刈田岳(左奥)と熊野岳

宿に戻り、もしやと思い窓を開けると、前烏帽子岳と水引入道の稜線の切れ間の奥に、雪をまとって光る屏風岳の姿が目に飛び込んできました。その左には不忘山らしき山容も。見えてあたり前なのかもしれませんが、手前の山に隠れて見えないのでは、と思い込んでいた節もあり、これはちょっとしたサプライズ。こんなにも眺望に恵まれた温泉地であることに今更ながら気がついた次第です。後で知ったところによると湯神神社の先の遊歩道をさらに進むと、何カ所か眺望ポイントがあるようです。

屏風岳 左は不忘山?

平日でもあり、どの宿も寂しげではありましたが、旅館やホテルの廃墟は見当たらず、湯質の良さが人を引き付けているのかもしれません。自分も貸し切りの熱い湯に5度もつかってしまいました。

朝の短時間では散策しきれなかったところも多々あったと思います。仙台からバスで1時間、無線は不向きなので考えないことにして、湯につかりたくなった時にでもまた訪ねてみます。

大年寺山散歩 軽量プローブマストを試してみる 12/8

(2024/12/9 14:41:12)

大年寺山散歩 軽量プローブマストを試してみる 12/8

(2024/12/9 14:41:12)

急に冷え込んできました。山歩きの心づもりでいましたが様子見し、大年寺山の散歩運用に出かけました。

大年寺山は3基のテレビ塔や野草園を中心に、ところどころ公園になっていて、バスでも行けるし、遊歩道や長い階段もありますが、荒れた感じの登山道?が一本あります。ますみ幼稚園の裏に入り口があり、存在を知っている人はほとんどいないらしく、他の人と出会ったことはありません。少し不気味ではありますが、ちょっとだけ山歩きの雰囲気を味わえるこの道を好んで利用しています。

登山道入り口付近 ↑ ↓

旧防空壕?

入口から10分ほど登り、暗い細道を抜けると突然視界が開け、明るく広々とした公園の一角に出ます。公園側から見ても、通り道があるとは思えないような状態で、自分はふとした好奇心で数年前、この道の存在を知りました。公園に出ると目の前に歴代の伊達家藩主墓所(無尽灯廟)があります。

無尽灯廟

いつも無線運用するのはこの北側にある小さな公園で、仙台駅周辺のビルが見渡せます。標高100mほど、ここより高いビルも散見されます。もっとロケの良いところもあるものの、なぜかこの場所はテレビ塔からの抑圧を受けにくいようです。

運用場所

さて、今日は新たなアンテナ設置用マストを試してみました。三脚に代わるものとして以前より雪崩捜索用のプローブ(ゾンデ)を使ってきました。カーボン材質で長さ2.4m、重さ約260g。今回試したのは同じくカーボン製、長さ2.0mに加工、重さ170g。地面に20cmほど突きさすので、先端まで1.8mほど、手を伸ばせば届く高さです。地上高は低くなるものの、マストを立てた状態でアンテナやケーブルを取り付けられ、アンテナ交換の際も楽かと。ただし、軽い分、これまでのものより細く、きゃしゃです。

使用したのはVUデュアル八木(2エレ・3エレ)、重さ125g。地面が固くプローブは15cm程刺さった状態ですが、そこそこ風のある中でも問題なく支えてくれました。心配したほどしなりもなし。このくらいの重さまでなら耐えられそうです。欠点は八木のブームに風が当たって勝手に方角が変わってしまうこと、ときどき方角修正が必要になります。手を伸ばして届くので、設営、撤収はホント楽です。

145MHzをワッチすると、気仙沼市の熊山移動局のCQが聞こえてきました。標高655m山頂より0.5W送信とのこと、53-51(当方5W)でQSOいただきました。他にも移動局の交信が聞こえましたが、交信の機会はありませんでした。430MHzでは本日もJP7IEL局にFMおよびDVにてロングにお付き合いいただき、西の空が怪しくなってきたところで終了、撤収としました。

ORTOVOXプローブ 収納寸法38cm

自分の場合、里山歩きでは複数の小ピークで無線運用し、そのたび設営、撤収となります。寒い中でもあり、簡便な装備に越したことはありません。この軽量プローブマスト、もう少し試してみます。

黒森山―鴻ノ巣峠 12/1

(2024/12/2 10:39:47)

黒森山―鴻ノ巣峠 12/1

(2024/12/2 10:39:47)

移動運用地として知られる四方山、その北隣に黒森山があります。今回は黒森山に登り、鴻ノ巣峠まで歩いてみました。

黒森山へは常磐線浜吉田駅で下車し、月山神社から登るのが最短ルートですが、ちょっと物足らないので、手前の亘理駅で下車、慶月院の墓から登り始めることにしました。何度も歩いている勝手知ったルート、令法の丘を経て、30分ほどで主尾根の分岐に到着。

慶月院の墓 登山口↑ ↓

主尾根合流点

ここから黒森山まで往復します。良く踏まれた登山道、東側は雑木で所々樹間から海が見え、西側は杉林のため眺望なし。緩いアップダウンの繰り返しで、どちらかというと単調で面白みのない道が続きます。途中、石碑のある夜討坂から5分ほど下ったところに森の見晴らし台という場所があり、立ち寄ってみました。今日は良く晴れて牡鹿半島や金華山が一望でした。ただ、石切り場の真上なので趣きはないです。

杉林の尾根道

森の見晴らし台

主尾根に戻り、月山神社分岐、黒森沢分岐を過ぎ、ほどなく黒森山山頂に到着。登り始めから約70分。標高255m。地味な山が連なるこの山域にあって、ここは眺望に恵まれた山頂といえます。西北に視界が広がり、正面に蔵王、目を凝らすとはるか遠くに仙台のビル群も確認できました。あいにく蔵王稜線は雪雲の中。145MHzでCQを出したところ仙台局に応答いただき、その後続かず、1局で終了。430MHzでも泉ヶ岳移動局と1局交信。陽が当たらず寒く、早々に撤収しました。

黒森山手前

山頂

右手奥に仙台市街地

来た道を分岐までいったん戻り、割山峠方向に向かいました。杉林に囲まれた閑居山山頂を過ぎると石切り場が現れ、その縁を進むと、まもなく鴻ノ巣峠に到着。ここは割山峠ルート、愛宕沢ルートの分岐点でもあります。石切り場の上なので片側は断崖絶壁、石切り場になる前は本当に峠だったのかどうかは不明です。そばに古い二つの石碑が残されています。

閑居山山頂

さて、鴻ノ巣峠を少し登ったところに、8畳ほどの平坦地があり、何度かここで無線運用したことがあります。ID-52のGPSで標高185mを表示。145MHzをワッチすると、何局か移動局のCQが聞こえ、岩手県一関市の室根山、平泉町の束稲山、気仙沼市の熊山、大崎市の加護坊山など各局に交信いただきました。

標高185mを表示

VUデュアル3エレ

ここなら福島県のD-starレピーターへのアクセスも可能では?と試みてみました。福島市内や南相馬レピーターはいまひとつ、なぜか郡山鶴見坦レピーターからの戻り信号がS5ほど振ってきます。ダメ元で山掛けCQを出したところ、郡山市内の局より応答があり、交信いただくことができました。郡山鶴見坦レピーターは高いビルの屋上にあるそうで、他に比べ広域かも、とのことでした。遠くのD-starレピーターへの山掛けを試みてみる、これも里山運用の楽しみかな、と思います。

鴻ノ巣峠から割山峠方向にしばらく進むと、愛宕沢への分岐があり、今回はここを下ってみました。

割山峠手前の分岐点

下山口

細々とした痩せ尾根の登山道。20分ほどで林道が現れ下山口着、あとは長い車道歩きで亘理駅まで戻りました。

国道にかかる歩道橋より鴻ノ巣峠方向を振り返る

深山周辺(亘理郡山元町) 11/24

(2024/11/25 13:05:34)

深山周辺(亘理郡山元町) 11/24

(2024/11/25 13:05:34)

平地は晴れていても、蔵王や泉ヶ岳は雲の中、そんな天気が続いています。はや冬型の気圧配置、日本海側からの雲が山にかかってしまうようです。ということで、奥山は終わりにして、里山歩きを始めることにしました。

標高200~300mほどの小さな山が連なる亘理山地、JR常磐線の各駅を起点に歩けるので、自分にとってはアクセスしやすい山域です。以前は藪山が多かったと記憶していますが、地元の方々の尽力で尾根道がつけられ、北の割山峠から南の鹿狼山まで細々とした道が続いています。何度か道に迷いながらも数年かけて踏破しました。割山峠の北も歩けるらしいとの情報もありますが未踏破で、そのうち気が向いたら歩いてみるつもりです。

深山、鷹討山周辺は山中でもっとも整備され登山者も多いものの、新たな枝道や展望地が出来ていたりして、なにかしら発見があり、探索の楽しみもあります。今シーズン里山歩きの手始めとして今回はこの辺りを歩いてみました。

常磐線山下駅下車。的場地区から入山。ここを起点に4つほどのルートがありますが、今回は南端尾根を登りました。はじめの急登の後は緩やかな一本道。途中の崖地から山下の集落や鳥の海、太平洋が見渡せました。この尾根唯一の眺望。約40分で馬船峠分岐着。

登山口

明るい尾根道が続く

尾根途中の崖地より

馬船峠分岐

馬船峠方向にわずかに下ったところに金津展望台があります。蔵王の稜線は雪雲がかかり、今日もすっきりとはいかないようです。

正面に蔵王

分岐に引き返し鷹討山方向へ。鷹討山の少し手前、以前からわずかに眺望があった場所が広く切り開かれ、角田パノラマ展望台(仮称)の小さな標識が取り付けてありました。名称のとおり角田市内一望です。まだ誰も来そうにないこの展望地でいっときの無線運用(145MHz)。GPSによると標高281m。CQを出したり応答したりで、里山でもあり遠方はありませんが宮城、福島の7局に交信いただき、短時間で終了としました。

角田パノラマ展望台

145MHz軽量3エレ

鷹討山、深山山頂を経て少し下り、鳥越峠の先の「国見台」へ。

鷹討山山頂

深山山頂↑ ↓

国見台

この国見台、展望台の標識があるものの展望地らしい雰囲気があるわけでもなく、樹木に囲まれ実際のところ眺望は皆無、自分が知るかぎりずっとこの状態ですが、もっと以前は樹木が低く見晴らしがあったのかもしれません。深山の北側の肩にあたり、ここから徐々に標高を下げる、その手前の地点ということになります。ここで再度の無線運用。

430MHz5エレ

標高266mを表示

D-star仙台青葉レピーターにて連絡を取り、今回もJP7IEL局に430MHzFMおよびDVにてお相手いただきました。距離約67km。大年寺山の運用ではまったく振ってくれないIEL局側のSメーターが最大2個点灯とのこと。距離的には大年寺山の倍近く離れており、一見して飛びそうにもないロケではありますが、これも伝搬の意外性といえるのかもしれません。

鷹討山まで引き返し、笹尾根コースを下山。朝方登ってきた南端尾根の北隣の尾根で、この登山道も近年拓かれたようです。背丈ほどもある笹薮が両側に迫り、この道を拓くのは並大抵ではなかったろうと思います。笹を抜けると、少し不明瞭な箇所があるものの、ほどなくたかぶつコース分岐に合流。

笹尾根コース(左)沢コース(右)分岐

笹尾根コース↑ ↓

山下駅に着くと仙台行き下り列車が目の前で発車していきました。いきあたりばったり、あまり時間を考えずに歩くので、こういうこともあります。今期も無線運用を兼ね、少しずつこの山域を歩いてみます。

駅へ歩く途中から鷹討山、深山を振り返る

泉ヶ岳 表コースを辿る 11/16

(2024/11/17 4:05:44)

泉ヶ岳 表コースを辿る 11/16

(2024/11/17 4:05:44)

このコースを登るのは十数年ぶりです。麓の集落から見て正面口なので表コースという名称かと思いますが、登山者の少ない、めったに歩くことのない静かなルートで、自分的には裏コースと呼んだ方がしっくりきます。自然ふれあい館前バス停から車道歩きになるのが難点ではあるものの、今時期はあまり汗もかかないし、急登が続くこのコースを辿ってみました。

スプリングバレースキー場へ向かう車道を歩き、20分ほどで表コース登山口着。登山道に入ってほどなく薬師水、標高700mほどのこのあたりは視界を埋め尽くさんばかり紅葉の森が広がっていました。

登山口付近

胎内くぐり岩を過ぎると急登に次ぐ急登、身体もだいぶなまってきたのできついです。岩場でもあり、慎重に時間をかけて登りました。

胎内くぐり岩↑ ↓

岩場の登りが続く

登山口から40分ほどで平坦地のドーダン林に到着。眺望はないものの、落ち着ける雰囲気があります。小休止。

ドーダン林

この先、岩場はなくなったとはいえ、急な登りが続きます。雑木林の一本道をひたすら高度を上げると、やがてブナの美林となり、山頂近しといった雰囲気が漂ってきたかと思ったら、小さな祠があってもうそこが山頂でした。

登山口から90分、予想より少し早く着きました。先行者が一人いましたが、下りの登山者とスライドすることもなく、静寂と趣きあるルートとあらためて思いました。

本日の山頂

北泉ヶ岳方向に進み、展望の良いガレ場まで行ってみました。蔵王や船形山は雲の中、黒鼻山と北泉ヶ岳の稜線にも薄いガスが覆い、こちらの山頂にも流れてくる気配が感じられました。肌寒く、あまり長居はできそうにありません。

ガレ場より北泉ヶ岳

いつもの定点運用場所にアンテナを設置(145MHz 3エレ)。空き周波数をチェックしさっそくCQを出したものの、まったくお声がかかりません。山頂とはいえ、こういうことはたまにあります。

仕方なしにバンド内ワッチしていたところ、思いがけず「/0妙高市」のコールが聞こえてきました。QSBを伴いながら55ほどの信号で、アンテナ方向を合わせたところ最大57まで振ってきます。お呼びしたところ、長野県局と重なったようで、待機し2度目のコールで拾っていただくことができました。新潟県妙高市の関見峠移動局。標高1030mほどの見晴らしの良い峠のようです。55-57でレポート交換。7エレスタックをお使いとのこと、こちらの信号も十分な強さで届いているとのレポートもいただきました。風でアンテナが揺れるようで時々不安定な状態になることもありましたが、双方の運用場所、使用設備を紹介しあい、ファイナルを送りました。距離約284km。しばらくぶりの遠方交信でした。もし最初の自分のCQに応答があったら、バンド内をゆっくりワッチすることもなく、この局との交信の機会はなかっただろうと思います。これもタイミングの妙と感じ入った次第です。

この後も1時間ほど運用を続け、宮城、岩手、山形の6局にお相手いただき、西風が冷たくなってきたところで、早めの終了としました。

ID-52 5W

下山はかもしかコース。落葉の樹々の中、まばらに紅葉が残っていました。

岡沼から振り返る山頂の斜面は、2週間前とは様変わりして冬枯れの佇まい、いつ白いものが降ってもおかしくありません。

今シーズンあと1回登れれば御の字かな、と考えています。

430MHzモクソンアンテナを使ってみる

(2024/11/12 11:26:14)

430MHzモクソンアンテナを使ってみる

(2024/11/12 11:26:14)

このアンテナは2021年8月に製作したものの、前後してVUデュアルアンテナを製作したため、1度も使う機会がありませんでした。そういえばそんなアンテナがあったな、とふと思い出し、試しに使ってみることにしました。

2エレ八木のエレメントをそれぞれ内側に折り曲げた構造で、見た目はクワッドループのような形状、とてもコンパクトで長辺24.8cm、短辺9.2cmしかありません。FB比に優れるのが特徴とされているようです。

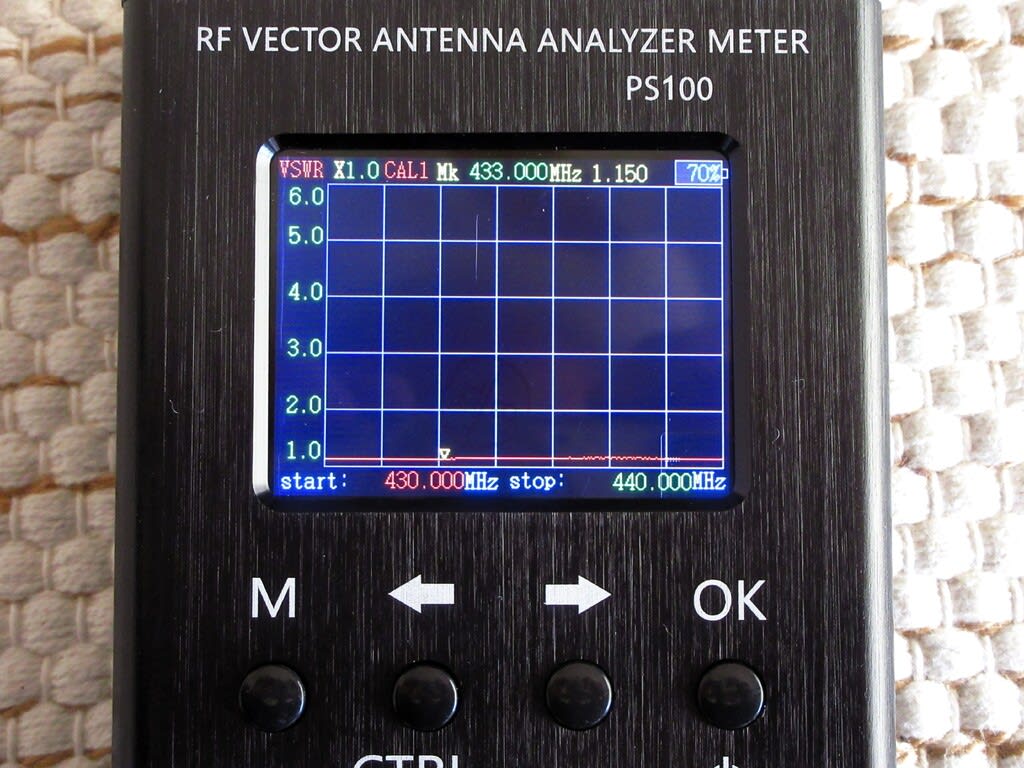

あらためて測定してみました。

SWR1.1前後、430MHzアマチュアバンド全域でフラット。

さらに測定範囲を広げてみたところ、410MHzから460MHzまでSWR2.0以下、430MHz帯を中心に鍋底グラフを形成し、おそろしく広帯域な特性が見て取れました。

安定感のある使いやすいアンテナといえそうです。なお、ケーブル引き回しの影響を受けやすく、片支持ブームを使いサイドに引き回すのがベストのようです。

先日、大年寺山にてJP7IEL局にお相手いただき、試してみました。IEL局側は10W、ベランダにバイコニカル、こちらは5W。距離約36km。いつも低空飛行で、5エレ八木を使い慎重に入感ポイントを探ってもIEL局側のリグのSメーターは1個も振れず、こちら側のアンテナやコンディションによっては交信不可もあり得る、そんな位置関係です。

D-star仙台青葉430にて連絡を取り合い、QSY。お呼びしたところ、明瞭な変調が返ってきました。方角および位置を調整し51-53。IEL局からはSメーターはまったく振れていないが十分了解でき、交信に支障はないとのレポートをいただきました(FM、DV共)。

次に5エレ八木に換え、比較レポートをお願いしたところ、Sメーターは相変わらず1個も振れておらず、多少バックノイズが減ったような感じを受ける程度で、さほど変わらない、とのこと。5エレにはちょっとがっかりな感じもありますが、モクソンアンテナ、悪くないようです。

ケーブル(3m)含め重さ170g。通常の2エレに比べ構造的に壊れにくく、現地での組み立て不要。これから手のかじかむ冬場に入り、選択肢の一つかなと考えています。

北泉ヶ岳三叉路―泉ヶ岳 11/10

(2024/11/11 11:24:53)

北泉ヶ岳三叉路―泉ヶ岳 11/10

(2024/11/11 11:24:53)

二日前の8日朝に泉ヶ岳の初冠雪が観測されたとのことで、昨年と比べ5日早かったようです。天気快晴、白くなった蔵王や朝日連峰の眺望を楽しみに登ってみました。

今回も水神コースから入山。登山口付近まで紅葉が降りてきているものの、すでに落葉している木もあれば、まだ緑を残しているものもあるといった具合で、長かった夏とその後の急な冷え込みに樹木もとまどっているのかもしれません。

水神分岐を左折、ヒザ川を渡渉し北泉ヶ岳方向へ。緩やかな登りの一本道、水神コースから離れ、深いブナ林は静寂そのもの、ほとんどが落葉していますが、その中にポツリポツリと鮮やかな紅葉が残っていました。

水神分岐

ヒザ川

黒鼻山分岐を過ぎると樹間に泉ヶ岳が見えてきました。登山口から約90分で三叉路着。北泉ヶ岳を往復すると1時間ほどかかってしまうので、今回はパス。

黒鼻山分岐

泉ヶ岳

鞍部の熊笹平を経て泉ヶ岳へ。高度を稼ぎ、いつものガレ場付近まで登ると、一気に視界が開けてきました。澄みわたる空気。船形山や蔵王は新雪でわずかに白くなっているのが見て取れました。そして、はるか奥に朝日連峰の長大な白い壁。県境の山以外で全景を眺められる場所は他にないのでは?と思います。

北泉ヶ岳と船形山

蔵王

遠くに朝日連峰

しばし眺望の後、いつもの運用場所にアンテナを設置。145MHzをワッチすると、移動局も数局あってバンド内賑わっていました。応答したりCQを出したり約1時間運用し、宮城県内のほか岩手、秋田、山形、福島の10局に交信いただきました。山同士では岩手県釜石市の愛染山、福島県相馬市の手倉山移動局と交信。愛染山は五葉山の隣にあり標高1228m。五葉山には春秋と何度か登ったことがあり、懐かしく思いながら交信しました。距離124km。また、この山頂で秋田県の固定局とつながるのはまれで、大仙市は初めてでした。距離119km。0エリア局も十分な信号で聞こえてはきたものの、交信のタイミングはありませんでした。

軽量3エレ八木

山頂を経て、滑降コースを下山。見返平付近、標高800mあたりが紅葉の見ごろのようです。

本日の山頂

滑降コースを下る

下山口

少し遠回りになりますが、三叉路経由で登るのも悪くないと思いました。水神分岐から三叉路までほとんど人と行き交うことはなく、山に浸れる感じがあって気に入りました。