ライセンスフリー無線情報 >> 無線ブログ集 >> JJ1LFO ~線無きことかな~

無線ブログ集

リンク 単体表示 UTF-8 形式

JJ1LFO ~線無きことかな~

(2025/4/1 11:35:52)

JJ1LFO ~線無きことかな~

(2025/4/1 11:35:52)

プログラマブル・スイッチャー Noah's Ark PTBS-1 の回路図を起こしてみる

(2025/2/22 8:20:00)

プログラマブル・スイッチャー Noah's Ark PTBS-1 の回路図を起こしてみる

(2025/2/22 8:20:00)

大昔にヤフオクで安く仕入れて、仕舞い込んだまま放置していた

プログラマブル・スイッチャー Noah's Ark PTBS-1

を久々に引っ張り出してきて使ってみた。

- 最大 5 Loop の切替を 5 BANK x 5 PGM = 25 種類プログラミングでき、マニュアル・モードで個別切替もできる。

- 設定変更や記憶をしゃがまなくても立ったまま出来る、シンプルで取説無しでも分かりやすい UI。

- 奥行 約 75 mm と余り場所を取らない。

- LOOP 5 はスイッチでループではなくアンプなどのコントロールに使用できる。

などの良い点もあるのですが

- GND の引き回しが良くないのかリレー切替動作時のノイズがクリック音として信号線に少し載ってしまう。

- 各 LOOP の SEND/RETURN JACK の GND は繋がったままなので、エフェクターへの接続ケーブルとの間で、小さいけど GND ループが出来てハムを拾ってしまう可能性アリ。

- 各 LOOP が単純な直列で、独立 LOOP が無いのでアンプの SEND/RETURN と組み合わせようとすると LOOP が一つつぶれて 4 LOOP スイッチャーにするしかない。

- ON/OFF できるバッファがあるのだが、一番頭にしか入れる事しかできず途中や最後には置けない。

- このバッファの音質劣化も気になる。

- バッファを OFF しても、TUNER OUT 用にバッファの入力がぶら下ったままで気になる。

- 電源の端子が、一般的な 9V DC エフェクターとは違い 12 V, センター+ なのに普通の 2.1 mm DC JACK なので間違えて差してしまうと事故る。

- ループ増設や MIDI 出力に変換用の To EXP 端子があるのだが動作仕様が不明。

などと色々なところが気になってきた。

外装だけをそのまま利用して、中身をごっそり作り変える事も考えたけど。

ちょっと大掛かりになりすぎるので、なんとか改造できないか検討してみる事に。

そこで、手始めに

裏蓋を外して

基板を取り出し

パターンを追いながら、回路図を起こしてみた。

最近の機器のように4層や6層じゃなく2層両面パターンで、

表面実装部品じゃなかったからさほど苦労せず。

CPU は

PIC16F873A がソケットで載せられている。

自分でプログラミングし直すのも簡単そうですね。

さてこれから、どう改造するか考えよう。

CW Decoder を M5Core2 (M5Unified) に移植してみた

(2024/9/26 11:11:00)

CW Decoder を M5Core2 (M5Unified) に移植してみた

(2024/9/26 11:11:00)

たまたまデンマークの OZ1JHM Hjalmar Skovholm Hansen さんの、Arduino CW Decoder

たまたまデンマークの OZ1JHM Hjalmar Skovholm Hansen さんの、Arduino CW Decoder

" A VERY simpel CW decoder EASY BUILD "

ページを訪れて、試してみたくなってしまった。

Arduino Uno互換ボードへの移植

手始めに、Arduino Uno 互換のCPUボードと10個のセンサモジュールが一体になった、

Grove Beginner Kit for Arduino で動かしてみた。

元のソースから、

データ線 4 bits の20桁4行 LCD を使うようになっていたのを

- Beginner Kit 搭載の Grove - OLED Display 0.96" (SSD1315)

- I2C 接続の Grove - I2C 16x2 RGB Backlight LCD

- 入力のADCのサンプリング周波数を起動時に自動計測

Beginner Kit 搭載の

- マイク Grove - Sound Sensor

- LED Grove - Red LED

特に問題もなく、簡単に移植できました。

動作している動画

M5Core2 への移植

Grove

Beginner Kit for Arduino では実用するには大きすぎるので、LCD も Mic 入力も搭載している M5Core2 に移植を試みる。

M5Stack シリーズでは、私の持っている M5Core2 より通常の M5Stack系の方が普及していそうなので。

仕様の異なるハードウェアのM5Stack製品間を共通のAPIで使用できるライブラリ M5Unified を利用して作成すれば多くの人に使ってもらえそう。

M5Unified に関しては公式ページよりも、こちらの M5Unified入門

ページの方が分かりやすいかも。

改造点

表示

- スクロール・テキスト領域に、デコードした文字を表示。

- 下記の強度表示領域の左側に、WPM を表示。

- トーン信号強度を GREEN 、検出閾値の強度を DARKGRAY、検出したと判断したら YELLOW で描画する領域。これは追加してみると無線機音量や無線機との距離の目安や、パラメータ調整にもかなり便利でした。

OZ1JHMさんの decoder11.ino は GPL なので、

"This program is a modified version of "OZ1JHM CW Decoder VER 1.01”,

originally developed by Hjalmar Skovholm Hansen."

という文章を表示する起動時 Splash も追加。

ほぼ初めて M5Unified を使いまいしたが、高機能な LovyanGFX をラッピングした M5GFX

でチラつきのないスプライト処理などが簡単に扱えて非常に便利。

ただ高機能なゆえ、M5Unified

の公式ページのドキュメントだけでは分かりにくい部分もあり、

結局 [Arduinoフォルダ]/libraries/M5GFX/src/ で Header

などを眺めるのが確実。

Goertzel Algorithm

M5Stackシリーズに搭載されている ESP32

では浮動小数点演算機能が搭載されているので、元々の float による演算でも早くて負荷は軽いのですが。

他の CPU や固定小数点 DSP でも利用しやすいように、固定小数点演算化しました。

また、得られる信号強度を演算サンプル数で正規化してサンプル点の大小によらず一定の値が得られるようにしました。

Mic 入力

Mic 入力は Arduino 版の analogRead() による ADC ではなく、

M5Core2 の PDM 出力 Mic を

M5.Mic.record() でデータを取得。

少しハマったのは record()

関数で指定したバッファは常にデータ転送で上書きされていくので、

スタック領域ではなく、静的なデータ領域に確保して転送が完了したらすぐに

他のバッファにコピーしておかないと不連続なデータになってしまうようです。

無線機スピーカの音量や、無線機スピーカとの距離に気を使わなくてすむように、

Mic 入力に AGC ( A

utomatic G ain C ontrol) 処理を追加しました。

動作動画

所感

M5Core2 に小さくまとまりMic

入力で配線接続の手間のなくなったので、かなり実用的になったと思う。

シンプルなアルゴリズムにも拘らず、弱くてノイズの多い受信音でも結構な解読性能を示します。

ただ当然ながら、文字間の短いつながりかけた符号や粘っている符号には歯が立ちません。

またノイズすれすれの受信信号では、人間の耳の解読性能にはるかに届きませんね。

送信符号の打ち間違いでも、人間の耳の場合は脳が勝手に補完できちゃったりするし。

検出強度と符号との相関を見たり、ML的な学習を行うことで解読性能は上がりそうな気もしますが。

このシンプルなアルゴリズムとはけた違いに演算負荷が増えてしまうでしょう。

M5 シリーズのような ESP32

ではなんとかなっても、通常の Arduino Uno などでは動かなそう。

そこまでする?という話になるのかな。

個人的には M5Unified の使い方を習得出来たのが一番の収穫でした。

ToDo

- 和文モールス符号に対応。 ホレ 、 ラタ で英文/和文自動切換え?

- 検出 Tone 周波数の自動追従を追加したい。

- Mic AGC の最大ゲイン調整機能を追加した方がいいかな?

CQ ham radio 2024年 4月号 に EFHW アンテナの記事が掲載されました。

(2024/3/19 12:00:00)

CQ ham radio 2024年 4月号 に EFHW アンテナの記事が掲載されました。

(2024/3/19 12:00:00)

航空機用ヘッドセットを IC-705 や PC で使えるようにしてみた

(2024/3/10 21:46:00)

航空機用ヘッドセットを IC-705 や PC で使えるようにしてみた

(2024/3/10 21:46:00)

航空機用ヘッドセットをヤフオクで安く仕入れたので。

航空機用ヘッドセットをヤフオクで安く仕入れたので。 IC-705

で無線機用として使ったり、PC で Web ミーティング等に使えるようにしてみた。

David Clark Model H10-13.4 について

仕入れたのは David Clark の

Model H10-13.4 という型式。

航空機用ヘッドセットとしては古くから定番のようで、映画やドラマでパイロットが薄緑色の耳当てのこのヘッドセットをしているのを良く見かけますね。

周りの騒音レベルの高い航空機で使用する為、

マイク

型番 M-7A

という、カーボンマイク互換のパッシブ・ノイズキャンセリング ・マイク。

マイク表面と裏面音圧の差動性による単純な構造のパッシブ方式ですが、周囲雑音のキャンセリング効果は大きい。

充分な性能を発揮させるには、口にかなり接近させて使うのがポイント。

ヘッドフォーン

防音効果と大きな騒音から耳を保護するイヤーマフの遮音効果を発揮する、耳を完全に覆う形の完全密閉型。

通信機から距離が伸びて配線の抵抗値が上がっても音圧が下がらないように、ヘッドフォーンの入力インピーダンスは最低

150 Ωと一般的なヘッドフォーンより高めに設定されています。

また、左耳には音量を低減できる音量つまみがあります。完全に消音にはできませんが、音量を耳元で調節できます。

ちなみにヘッドフォーンはモノラルです。別にステレオ対応版にした H10-13 S

という製品もあります。

装着感

見た目は少し大げさで、完全に耳を覆うヘッドセットですが。

耳当てやヘッドバンドのクッションが良くできてるのか、長時間装着していても蒸れたりせずに快適な装着感は、さすが定番の航空機用ヘッドセットと感じさせます。

しかし、ケーブル自体は大丈夫なのですがプラグの樹脂部分が加水分解してボロボロと落ちてきました。

補修部品の入手は確立

できているとはいえ、材質はもっと改良した方が良いと思う。

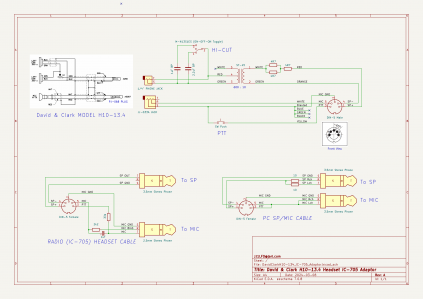

製作

「 IC-705 & PC 用に ヘッドセットを改造してみた

」で作成した変換アダプターを利用できるようにして、無線機用の PTT

スイッチを設ける変換ボックスを製作する事とする。

また、H10-13.4

ヘッドフォーンの音圧特性は2 ~ 3.5 kHz あたりに大きなピークがあり 5.5 kHz を過ぎたあたりから急激に減衰します。

この特性は、AM/FM/SSB 等の音声信号では歯切れが良く了解度向上に寄与していると思われますが。

IC-705 の

CW では、AGC 制御方式を原因とする CW 復調音歪があり、ゼロインした600 Hz トーンの奇数倍高調波になる 1,800 Hz (3倍),

3,000 Hz

(5倍)歪成分が強調されて耳につき、ザラついたというかカサついた聞きづらい復調音になってしまいました。

最初は H10-13.4 の不具合かと疑ったのですが、これは IC-705 の CW

復調音自体が原因でした。この対策の為にヘッドフォーン側に Hi-Cut フィルタを設けます。

(この IC-705 CW

復調音の課題については、くわしく検証して別記事で投稿予定。)

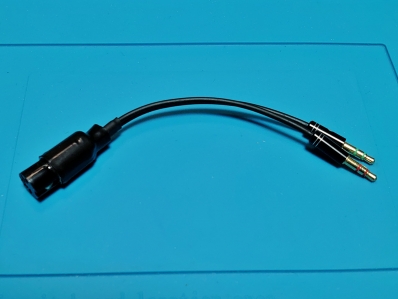

変換ボックスを製作するにあたり一番問題となったのは、H10-134 のマイク側プラグが一般的な 1/4inch (6.3 mm)

フォーンプラグではなく、見た目はそっくりだが少し直径が細い 0.206inch (5.2 mm) の PJ-068

という規格のプラグが採用されていること。

上がマイクの PJ-068 プラグ

下がスピーカの1/4'' 標準フォーン・プラグ

PJ-068

プラグは軍用機器や航空機用機器では一般的なようだが、現代の民生機器では殆ど採用例がなく秋葉原の部品屋を探し回っても

PJ-068 プラグに対応する JJ-033A ジャックを見つける事ができず。

なんとか 航空機用品店の通販 で JJ-033A ジャックを入手しました。

入手が簡単ではなく価格も高いのは痛い。

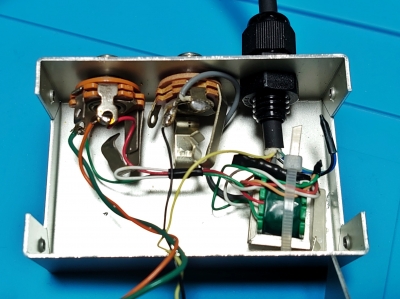

変換ボックス

H10-13.4

ヘッドフォーンのインピーダンスが 150 Ωと一般的なヘッドフォーンに比べると高いため、4~32

Ωあたりのインピーダンスが前提の IC-705 の SP Jack や PC の SP 出力では音がかなり小さくなってしまう。

充分な音量を得るために、1次側 600 Ω:2次側 10 Ωの山水トランジスタ用小型トランス ST-45 で1次側のセンタータップ 150

(=600*0.5^2) Ω を使って昇圧し音量を確保しました。

また前述の IC-705 CW

復調音の歪成分を軽減する為に、中点 OFF の単極双投トグルスイッチと無極性電解キャパシタ 1uFと2.2 uF で、弱 - 切 -

強 切替の Hi-Cut 回路も追加しています。

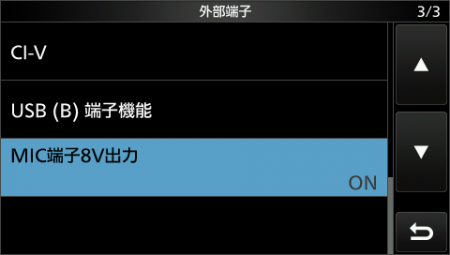

IC-705 無線機用変換ケーブル

マイク M-7A Data

Sheet によると DC 8~16 V から抵抗を通して電源供給が必要。

IC-705 ではセットモード

MENU>>SET>外部端子 MIC端子8V出力 を ON にして使用。

PC SP/MIC 用変換ケーブル

PC の MIC 端子からは 5V

程度の電圧しかかかっていませんが、

実際には問題なく使えています。

PC

のステレオのSP出力をモノラル信号にする為に抵抗ミックスしています。

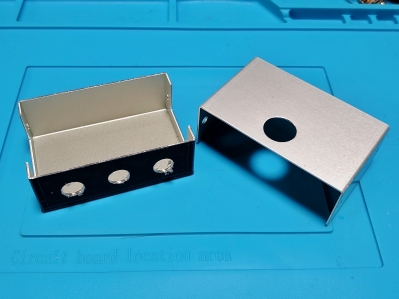

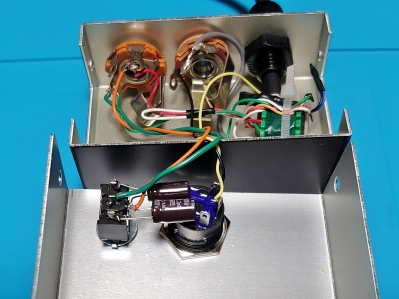

加工・組立

変換ボックスのケースには TAKACHI YM-80 W80 x H30 x 50 mm

を採用。

JACK類、SW類を穴あけして取り付け、Hi-Cut用の電解キャパシタも含め空中配線で接続。

ST-45 トランスは、結束バンドベースをケースに貼り付けて結束バンドで固定しています。

PTT スイッチは 千石電商

で色んなプッシュスイッチの動作を比較し。

押した時に確実にクリック感があり、かつ重すぎない NKKスイッチズ LP01-15CCKNS1R にしました。

使ってみて

Hi-Cut スイッチが無いと少し聞き辛い音だった IC-705

の CW 復調音もマシになり、

装着感の良さと併せて長時間の運用でも集中できて快適です。

周りの音がかなり遮音されるので音量を必要以上に上げなくて良いのも、耳が疲れにくい要因と思われます。

(逆に周りから呼ばれても気が付かない場合が。。。)

最近は PC の Web

ミーティングでも使用していますが、こちらもキッチンの換気扇が回っているような周囲雑音が大きい場合でもマイクのノイズキャンセル効果が効いてクリアな送話音で良い感じです。

さすが航空機用ヘッドセットだけあって、かなり実用的。

新品ではお値段が張りますが、安く手に入れば是非おすすめします。

ただ手軽に持ち出すには少し大きいので、移動運用には前に作った

「

IC-705 & PC 用に ヘッドセットを改造してみた

」のヘッドセットを持ち出す事になりそうです。

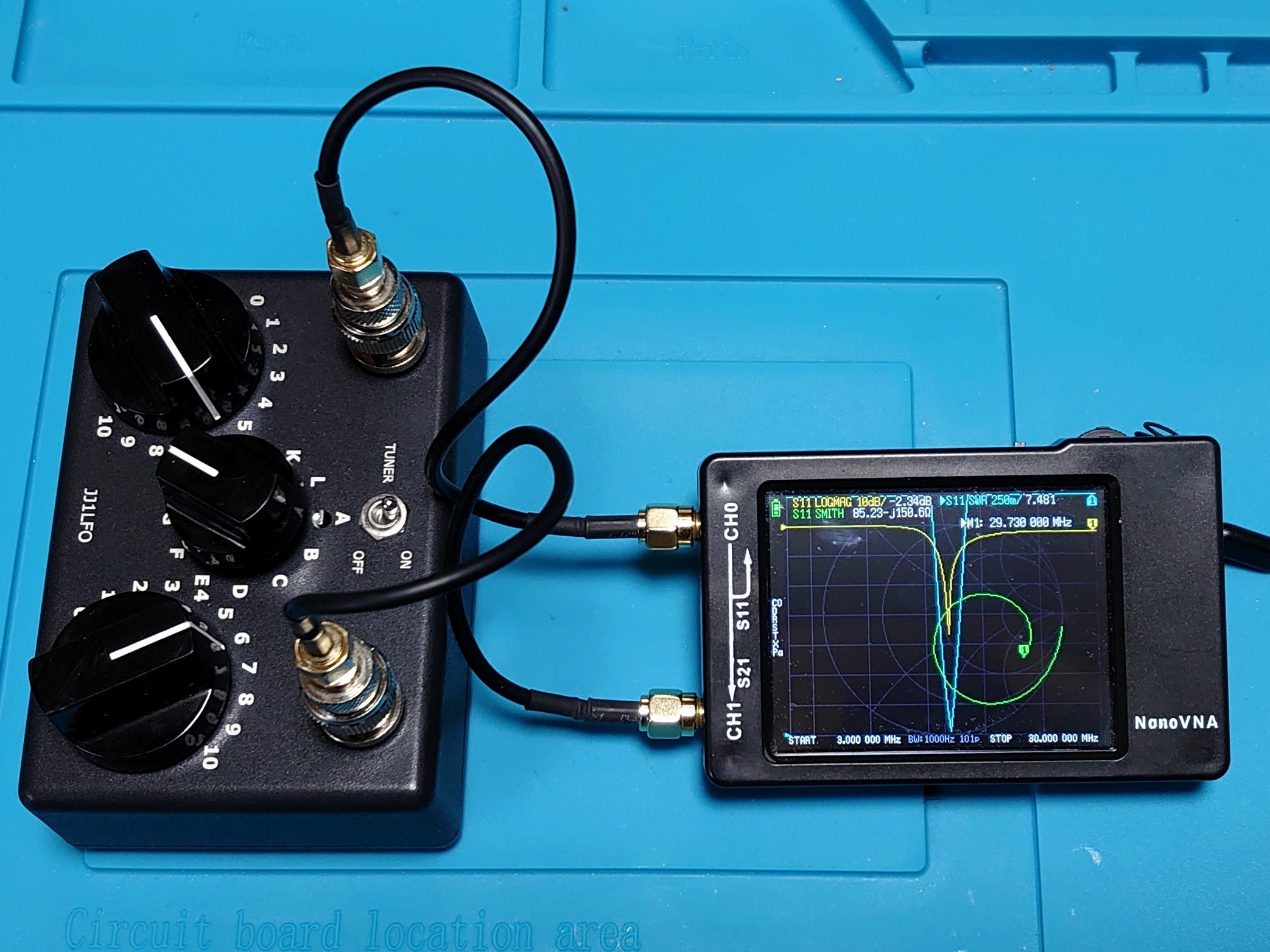

QRP ANTENNA TUNER の挿入損失を NanoVNA-H で測ってみた

(2023/11/9 19:00:00)

QRP ANTENNA TUNER の挿入損失を NanoVNA-H で測ってみた

(2023/11/9 19:00:00)

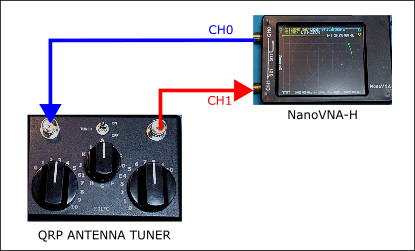

自作した QRP ANTENNA TUNER

のロスがどの程度あるのか、 NanoVNA-H で挿入損失を測定してみた。

知りたいポイント

- 一体、どの程度の挿入損失があるのか?

- 周波数帯により得手、不得手があるのか?

- 同じ周波数ならインダクタンスが少ない方でマッチングする方が損失が少ないと想定されるが、本当か?

測定

方法

QRP ANTENNA TUNER と NanoVNA-H を図のように接続し。

SWR が一番下がるつまみの位置での、NanoVNA-H の S21 Gain を測定する。

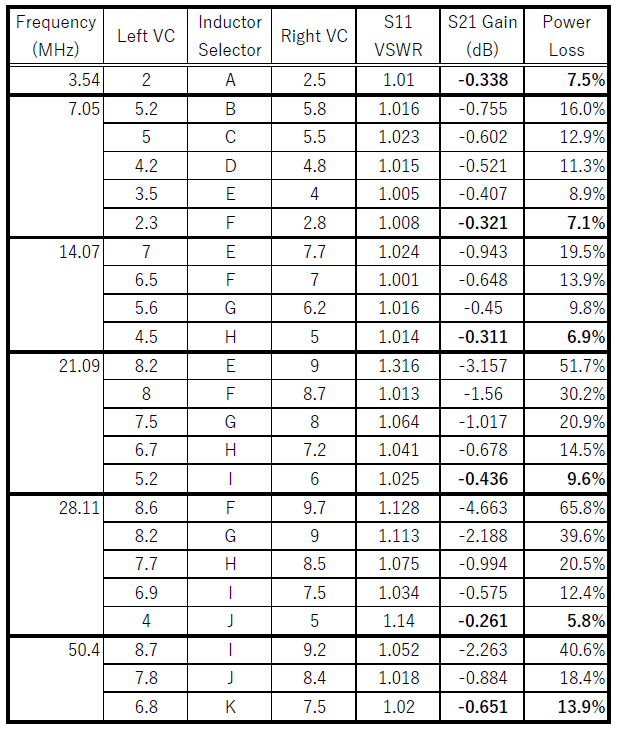

結果

3.5 / 7 / 14 / 21 / 28 / 50 MHz帯での、つまみの位置と測定結果。

Left/Right VC : 0 容量大 ~ 10 容量小

Inductor : A インダクタンス大 ~ L

インダクタンス小

考察

HF 帯では、0.5 dB

以下なので挿入損失はほぼ問題なし。(負荷が純粋な 50 Ohm という条件だが)

やはり、同じ周波数ではインダクタンスが小さくバリコンの容量が大きくなる設定の方が、損失が少なくなる。

損失の大部分がインダクタンスで発生している為と考えられる。

VHF の 50 MHz

帯で損失が大きくなるのはインダクタンスの T106-2 トロイダルコアの損失が増える為か。

挿入損失を NanoVNA-H 直結で測っているため、TUNER の負荷が 50 Ohm の場合の結果でしかない。

実際にはアンテナのインピーダンスが純粋な 50 Ohm ではないから TUNER を使う訳なので、

実運用時の負荷が 50

Ohm から大きく外れている場合で挿入損失がどうなるのか興味あるところ。

また、無線機の出力に比べて大変小さい NanoVNA-H の出力での測定であるので、実際の 5~10 W

で使っている時の損失とどの程度の違いが出るのかも気になる。