ライセンスフリー無線情報 >> 無線ブログ集 >> シズオカAR96/JR2GUI

無線ブログ集

リンク 単体表示 UTF-8 形式

シズオカAR96/JR2GUI

(2025/12/16 5:05:05)

シズオカAR96/JR2GUI

(2025/12/16 5:05:05)

SV2025 北八ヶ岳 縞枯山移動

(2025/7/28 11:38:00)

SV2025 北八ヶ岳 縞枯山移動

(2025/7/28 11:38:00)

7月最終の土日はライセンスフリー無線の運用イベント、SV(Summer Vacation)!自分はいつもどこかしらの山に登って運用するのが恒例になっています。昨年は木曽駒ヶ岳にテント泊で行く予定だったのですが悪天候のためおなじみ浜松市の竜頭山からに切り替え。今年はリベンジだ!・・・と思っていたのですが、SVが近づいてきてもどうにもテンションが上がらない。理由は、頂上山荘のテント場は早いもの勝ちらしいので、確実にテントの場所を確保するには朝イチのとてつもない大行列に並んでバスとロープウェイを乗り継がないといけないこと、それに加えて以前痛めてしまった膝に不安が残ることなど。

膝痛の回避は山に登って膝回りの筋肉を鍛えるしかないらしいので、普段からウェイトを背負って近場の山を歩いています。加えて日々の筋トレでもダンベル抱えてブルガリアンスクワットやワイドスクワットをやってますが、なかなか改善が見られない。そこで、急遽日帰りで行けるところに変更となりました。石鎚山も狙えて混雑回避できるところということで今回は北八ヶ岳の縞枯山に決定!

前日は松本市で友人(無線関係ではない)と会ったあと、炭水化物を目一杯詰め込んで登山口へ。松本市内では突然の雷と土砂降りに見舞われましたが間一髪車に乗ったあとで濡れずに済みました。34℃ほどあった気温が雨とともにみるみる下がり25℃に。気化熱ってすごい。

3:30起床、身支度をしながら夜明けを待ち、空がわずかに白み始めた4:20に登山開始。気温は12℃。さすがにこんな時間から登る人はおらず一番乗りです。

誰もいない真っ暗な山道を歩くのは本当に怖い。大石峠のあたりで「ワァァァァァン」というものすごい羽音が聞こえてきたときにはハチの大群でも襲ってきたのかと肝を冷やしました。どうやらあたり一帯でアブかなにかが飛んでいるようですが、あまりの音量と範囲の広さにドキドキでした。高山に行くと必ずと言っていいほど遭遇するのが大きなハエくらいのサイズのアブみたいな虫。顔の前や身体の周りでずーーーっとホバリングしてますが、アイツはいったい何がしたいんだろうか?

1時間ほどで茶臼山の山頂へ到着。見事な雲海が広がっていました。

市民ラジオで御嶽山移動のマツモトTK304局と交信。富士山頂でオールナイト運用されているとうきょうSS44局にもご挨拶すべく富士山レピータにアクセスを試みるがNG。残念ながら赤岳に阻まれているようです。

茶臼山から見た縞枯山。文字通り縞状に木が立ち枯れているのが分かるでしょうか?

茶臼山を早々に後にし、登り返して縞枯山へ。

登山口から1時間50分ほどで縞枯山山頂に到着しました。山頂はほんとにここ?ってくらい何もない。ただの獣道です。

天気は快晴、全くの完全無風という最高の無線日和!

八ヶ岳の主峰、赤岳から南ア、中ア、御嶽山、そして北アまで雲海に浮かんでいます。

市民ラジオは違法の被りがなく、運用中はEsも発生しなかったようで存分にグランドウェーブの交信が楽しめました。ただ、時折ロシア局(?)が強烈に被ってくるのはまいった。スタンバイピーがピョロピョロ鳴ってました。そのせいで遠方から呼んでくださったのにどうしても聞き取りきれずロストしてしまった方が多数。。。耳悪くて申し訳ありません。

CQが落ち着いてチャンネルを回すとZX9局がフクオカAB182局と100mWチャレンジしている!残念ながらこちらではAB182局の声は聞こえず。コンディションが下がったのか、場所が悪いのか、リグが悪いのか。100mWチャレンジの前はもっと強く聞こえていたそうなので、その時にこちらでも聞ければよかったのだけどタイミング悪かったなぁ。石鎚山狙うならやはりポータブル機担いでアルプスか富士山行かないと厳しいかな。八ヶ岳も谷間を縫っていけそうな気がするんですが。

8:00からロープウェイが動き始めるので混雑する前に下山。苔が生えた岩が濡れていて超スリッピーで疲れました。

1時間半ほどで駐車場着。気温は25℃。涼しくて快適です。下界におりたくないなー。日帰り装備、しかも無線機はハンディ機と特小各1台という超軽量装備、加えてZAMSTのサポーターを装着しているにも関わらず下山では膝痛が。。。もうテント泊は厳しいかなぁ。

温泉で汗を流したあとはテンホウに行くかそれとも蕎麦を食べるか迷いましたが、天ぷら蕎麦が食べたくて蕎麦屋へ。ところが行く先行く先全て駐車場が満車。5〜6件回った末、もう諦めてコインパーキングに入れて徒歩で蕎麦屋へ。ところがタッチの差で天ぷら売り切れ。。。仕方なく肉そばにしたら肉よりはるかにネギがモリモリで大ダメージをくらいながらの帰宅となりました。

<交信ログ> 間違い等ありましたらお知らせください

市民ラジオ ICB-870T 茶臼山から

0524 マツモトTK304局 57/59 御嶽山

市民ラジオ ICB-870T 縞枯山から

0611 カナガワZX9局 58/58 南アルプス仙丈ヶ岳

0615 ながのCW47局 52/53 群馬県渋峠

0622 カナガワCU64局 52/52 山梨県南都留郡鳴沢村

0626 みやぎFS43局 53/52 茨城県筑波山子授け地蔵

0627 すわOL38局 55/55 長野県高ボッチ

0629 ナガノAA601局 57/57 長野県高ボッチ

0634 サイタマST165局 55/55 茨城県筑波山子授け地蔵

0636 ニイガタAZ21局 53/55 長野県飯山市大神楽展望台

0639 トチギAA997局 58/58 山梨県山梨市北奥千丈岳

0641 ツバメTK113局 51/51

0645 アイチAC556局 51/51 愛知県知多郡南知多町

0647 ぐんま5424局 59/59 物見岩(岐阜県恵那市?)

0648 トチギTH927局 53/55 栃木県大田原市

0649 イバラキAB399局 53/55 茨城県常陸太田市

0651 サカイYU927局 53/53 三重県伊勢市大湊

0705 ニイガタAA462局 51/52 新潟県佐渡市ドンデン山

0718 フクシマSP302局 52/52 立山連峰

0806 ナガノNP159局 56/57 長野県駒ヶ根市

0809 ナガノBN6局 55/59 長野県伊那市鳩吹公園

0811 グンマTK429局 55/54 群馬県みどり市

0813 ニイガタMS763局 51/51 新潟県佐渡市白雲台

0816 ニイガタYS112局 41/53

0820 つくばKB927局 58/59 茨城県筑波山

0825 グンマCB17局 59/59 長野県佐久穂町麦草峠

0827 おおさと59局 58/59 群馬県赤城山

0830 ツクバA3局 56/56 茨城県つくば市宝篋山

0833 ニイガタHR660局 54/55 群馬県横手山

0835 イバラキVX7局 51/53 栃木県栃木市渡良瀬遊水地

特定小電力無線 ALINCO DJ-P221L 縞枯山から

0736 マツモトTK304局 M5/M5 御嶽山

0744 ナガノAA601局 M5/M5 長野県高ボッチ

0749 すわOL38局 M5/M5 長野県高ボッチ

0753 カナガワZX9 M5/M5 南アルプス仙丈ヶ岳

0803 ナガノ KH314 局 M5/M5 長野県高ボッチ

460kmの彼方を狙え!SV2024

(2024/7/31 21:00:49)

460kmの彼方を狙え!SV2024

(2024/7/31 21:00:49)

目的地までの直線距離表示アイテム その後

(2024/6/11 22:14:35)

目的地までの直線距離表示アイテム その後

(2024/6/11 22:14:35)

前回の記事

をXにポストしたところ、多くの方々からアドバイスをいただきました。ありがとうございます。

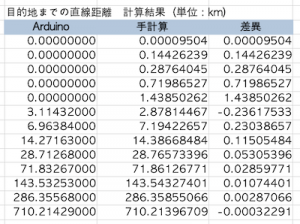

おかげさまで目的地に近づくと直線距離表示がバグるのはArduinoの計算桁数が不足しているために値が丸められてしまっているのが原因っぽいということが分かりました。たしかに目的地までの距離が近くなるとacos(x)のxの値が限りなく1に近づくので相当な小数点以下の桁数が必要になります。double型にしておけば良いというわけでもないんですね。(Arduinoの場合、double型にしても計算精度はfloatと変わらないそうです)

ハードウェアを計算能力の高いラズパイpicoWに

さて、じゃあどうする?ということでラズパイpico Wを入手。これなら計算能力は充分ある上、Arduino IDEでスケッチをそのまま書き込んで使えるらしい。

初期設定を済ませ、早速書き込み!さあどうだ!?

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・

待てど暮らせどOLEDには一向に距離表示が出てこない。いったんGPSはおいといてOLED単独で動作確認 → 問題なし。GPS単独で通信確認 → 衛星から情報を受信しているものの、一部しか受信(復調?)できておらず、NMEAセンテンスとして成り立っていない。。。シリアル通信は一応できているし、モジュールの受信状態を示すLEDも点滅しているのになんでじゃー

Arduinoに戻る

いったんは心が折れかけたものの、どうしても諦めきれずに調べていると、地球上の2点間の距離を計算する方法が他にもいくつか見つかりました。

1)ハーバーサインの公式

計算式だけでなくC言語のコード例もあったので実装してみましたがうまく動作せず。自分には勉強不足で理解できないところも多々あったので断念。

2)geographicLibというC言語のライブラリ

ナノメートルオーダーという凄まじい計算精度を持つらしい。これがライブラリにあるなんてありがたい!と実装しようとしたのですが、コンパイルが上手くいかず断念。

3)Hubenyの公式

三角関数(sin、cosのみ)を用いた公式なのでやりやすい。式を見る限り、日本国内の緯度経度なら桁数が少なくても計算が破綻するようなことはなさそう。そしてこの手法は無線家にはお馴染み、あの カシミール3D でも使われている手法らしい。ということでコレを実装してみました。

Hubenyの公式を実装

指数の計算等、慣れていないところでミスらないよう回りくどい書き方をしているので非常にダサいと思いますが、以下のように書いてみました。

double Rx = 6378.137; // km

double Ry = 6356.752314; // km

double x1 = gps.location.lng() * (M_PI/180); // 現在地の経度

double y1 = gps.location.lat() * (M_PI/180); // 現在地の緯度

double x2 = 135.00000 * (M_PI/180); // 目的地の経度

double y2 = 35.00000 * (M_PI/180); // 目的地の緯度

double E = sqrt(((Rx * Rx)-(Ry * Ry))/(Rx * Rx));

double Dx = x1 - x2;

double Dy = y1 - y2;

double P = (y1 + y2)/2;

double W = sqrt(1-((E * E)*sin(P*(M_PI/180)) * sin(P*(M_PI/180))));

double N = Rx / W;

double M = Rx * ((1 - (E * E)) / (pow(W,3)));

double kyori = sqrt(((Dy*M)*(Dy*M))+(Dx*N*cos(P*(M_PI/180)))*(Dx*N*cos(P*(M_PI/180)))); // 目的地までの直線距離

さて結果は如何に?

おぉぉぉぉ!距離が近くても破綻せずちゃんと表示してる!

試しに近所に目的地を設定してクルマで走ってみると、ちゃんと近づいていく様子が分かる。最後、 数メートル単位まで減っていった ときはシビれました。

よっしゃこれで完成!・・・と思ったのですが、目的地を日本各地に設定してみると場所によっては18%もの誤差。これはいくらなんでも大きすぎる。

目的地までの距離と誤差をプロットしてみるとこんな感じ。この他にも緯度・経度と誤差とか、現在地の座標に対し目的地がプラス側なのかマイナス側なのかとか、いろんな見方をしてみましたが規則性は見出せませんでした。この誤差も桁数まるめの影響なのかなぁ。

三平方の定理

ダメもとで三平方の定理も試してみることにしました。本来は地球の曲率も考慮した距離にしないといけないのですが無視します。地球内部を突っ切って最短で2点間を結ぶ直線の距離になります。地表をなぞった場合と地中を突っ切った場合とで誤差は出ますが、前述のHubenyの公式で発生した 18%の誤差よりはマシ なんじゃないだろうかということで。

三平方の定理を使うにはもう一つ課題があります。それは 緯度経度が直交座標ではない ということ。地球は球体(正確には楕円体)なので、経度1度あたりの距離が北にいくほど短くなります。例えば北海道(北緯45度)では経度1度あたりの距離はおよそ79km、沖縄(北緯24度)ではおよそ102kmです。これを直交座標として扱ってしまうと誤差がかなり大きくなります。

そこで、赤道直下(北緯0度)における経度1度あたりの距離:111.321kmに cos(緯度)を掛けることで緯度に応じた距離を算出する補正 をしてみました。赤道直下ならcos(0°)=1なので111.321km、北極点ならcos(90°)=1なので0kmという具合です。

double x1 = gps.location.lng(); // 現在地の経度

double y1 = gps.location.lat(); // 現在地の緯度

double x2 = 135.00000; // 目的地の経度

double y2 = 35.00000; // 目的地の緯度

double Dx = x1 - x2; //経度の差分(度)

double Dxkyori = Dx * 110; //経度の差分(km)

double Dy = y1 - y2; //緯度の差分(度)

double Dykyori = Dy * cos(((y1 + y2) / 2) * M_PI / 180) * 111.321; //緯度の差分(km)

double kyori = sqrt((Dxkyori * Dxkyori) + (Dykyori * Dykyori)); //目的地までの距離

Dykyoriの項で補正を行なっています。目的地と現在地の2地点の緯度の平均値を用いて補正しているので、2点の距離が離れるほど誤差は大きくなります。

さあどうだ!?

Hubenyより誤差が大きい。。。

こちらも誤差の大小に規則性は見出せませんでした。シンプルな計算なので桁数少なくてもなんとかなるかと思ったのですが。

暫定仕様

とりあえず ” 目的地に近づくと表示がバグる ” という最大の欠点は解消できたので一応は使えそうです。誤差が残っているのが気持ち悪いですが、そもそもルートの残距離ではなく直線距離を表示という時点で実用性は無い遊びアイテムなので、暫定仕様としてあちこち遠出するときに使ってみようと思います。気が向いたら誤差改善やラズパイのリベンジをしたいと思います。

ゴールデンウィークに初めて作ってみてバグが発覚してから1ヶ月以上。だいぶ苦しみましたが、おかげでほんの少しだけスキルが上がったように思います。アドバイスをいただいた皆さん、ありがとうございました!

Arduinoで三角関数を計算してみたが・・・

(2024/5/15 21:39:00)

Arduinoで三角関数を計算してみたが・・・

(2024/5/15 21:39:00)

GW一斉オンエアデー

(2024/5/5 22:33:15)

GW一斉オンエアデー

(2024/5/5 22:33:15)

5/3-5/4はライセンスフリー無線の一斉移動運用イベント、GW一斉オンエアデー。毎年、ローカル各局と浜松市天竜区の竜頭山に移動するのが恒例になっています。そしてこちらも毎年恒例になりつつあるヒョウゴTF246もふすけ、シズオカRT219よっしーも合流し、総勢6局の賑やかな移動となりました。

運用ポイントはスマホの電波もカスカス、キャリアによっては圏外になるほどの山奥。狭い林道を延々と進んでいくのですが、目印もあまりなく似たような景色が続くため、いつも「 着いたか!?・・・あ、違ったか 」を何度も繰り返しています。そこで、最近マイブームのArduinoを使って、GPSの電波を受信し、 現在地から目的地までの直線距離を表示 するアイテムを作ってみました。表示器にはOLED(有機ELディスプレイ)を用いています。せっかくGPSの情報を使うので、現在地の標高と受信している衛星の数も表示するようにしてみました。

集合場所での表示。上段が目的地までの直線距離(km)、中段が標高(m)、下段が衛星数(数字とバーグラフ表示)

集合場所での表示。上段が目的地までの直線距離(km)、中段が標高(m)、下段が衛星数(数字とバーグラフ表示)

途中まで順調に動作していたのですが、運用ポイントまでの直線距離があと3kmになったころ、3.114kmと2.022km、0.000kmの3つの数値をランダムに表示するようになってしまいました。標高と衛星数の表示は問題なかったので、おそらく距離計算の桁数まるめの影響ではないかと思います。 一番肝心なときに役立たず (笑。要改善ですね。

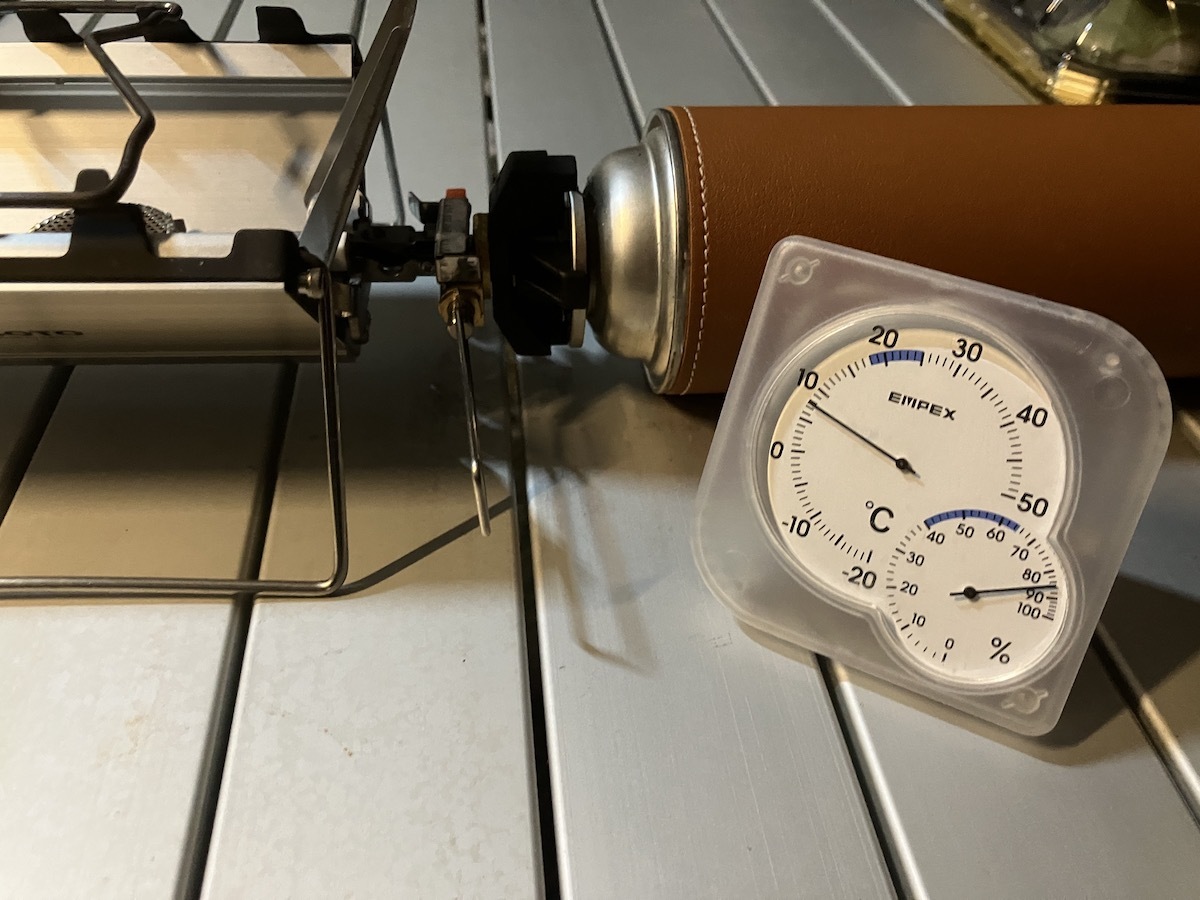

運用ポイントは標高約1100m。100m上がるごとに気温は0.6℃下がると言われているので、計算上は

平地より6.6℃低い

ことになります。昼間は涼しくて非常に快適です。今回は風もほぼ無風でした。そのためこんなアイテムを使ってみました。

運用ポイントは標高約1100m。100m上がるごとに気温は0.6℃下がると言われているので、計算上は

平地より6.6℃低い

ことになります。昼間は涼しくて非常に快適です。今回は風もほぼ無風でした。そのためこんなアイテムを使ってみました。

長さ5.4mと3.8mのロッドアンテナ です。以前購入したものの、あまりの長さに少しでも風があると撓ってしまい立てられないのでなかなか使う機会がありませんでした。さすがに5.4mは長すぎて不安なので3.8mの方をクルマの基台に立てて14、21、28MHzあたりで運用してみました。当然、モビホとは比べ物にならないぶっ飛び具合でした。

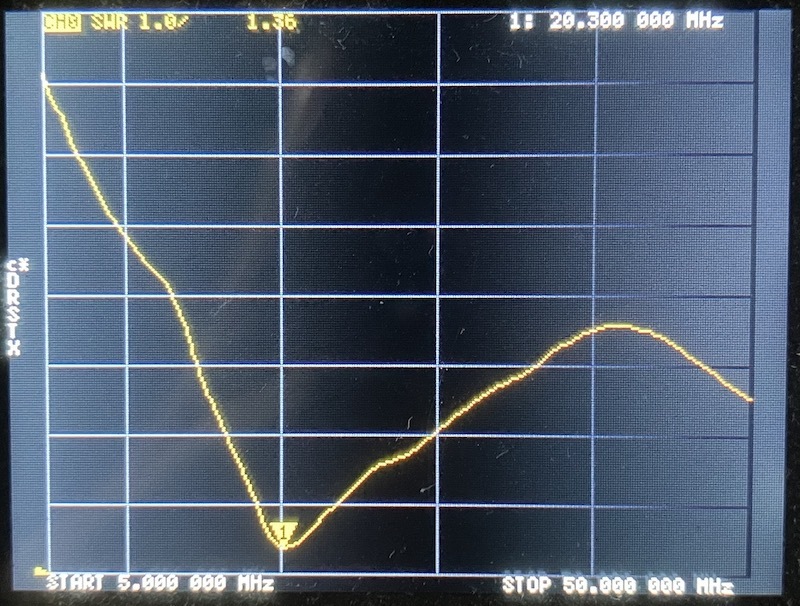

Nano

VNAで5−50MHzのVSWRを計測してみるとこんな感じでした。ボトムは20.300MHzなので21MHzが良好なのはもちろんですが、14,28MHzでもそこそこ低いのでチューナーで十分実用になります。残念ながら電離層のコンディションが悪く、ほとんど隣国しか聞こえませんでした。21MHzでYJ0(バヌアツ)が聞こえましたが交信には至らず。

Nano

VNAで5−50MHzのVSWRを計測してみるとこんな感じでした。ボトムは20.300MHzなので21MHzが良好なのはもちろんですが、14,28MHzでもそこそこ低いのでチューナーで十分実用になります。残念ながら電離層のコンディションが悪く、ほとんど隣国しか聞こえませんでした。21MHzでYJ0(バヌアツ)が聞こえましたが交信には至らず。

さて、メインの市民ラジオですが、合同運用各局が次々にJR6移動のイワテB73局と交信成功し、Es炸裂か!?と思われましたがその後は不発。グランドウェーブも例年に比べると静かでした。そうなると(そうでなくとも)合同運用の本領発揮!?宴会モード突入です。無線以外にもクルマなどの共通の趣味があるメンバーなので雑談が尽きることがありません。

気温は7℃

まで下がりました。前日から急に冷え込んだので夜を乗り切れるか心配でしたが、幸い風がなかったので問題なしでした。何年か前には強風で寒さに耐えきれず、泊まりをやめて急遽下山したこともあったっけなぁ。

気温は7℃

まで下がりました。前日から急に冷え込んだので夜を乗り切れるか心配でしたが、幸い風がなかったので問題なしでした。何年か前には強風で寒さに耐えきれず、泊まりをやめて急遽下山したこともあったっけなぁ。

翌朝。クルマから出るといきなり耳に飛び込んできたのはなんと 六甲山の運用局 の声!しかも 信じられないくらい明瞭に 聞こえています。慌ててリグを取り出し無事に交信成功。普通にラグチューできるほどの強さに驚きました。早朝のノイズが少ない時間帯だからこそでしょうね。その後もノイズレスな環境の中、東西各地に移動されている各局さんとの交信が楽しめました。

六甲山-竜頭山の直線距離は241km。鈴鹿山脈のちょうど谷間をうまいこと抜けるルートになっています。

六甲山-竜頭山の直線距離は241km。鈴鹿山脈のちょうど谷間をうまいこと抜けるルートになっています。

日差しがかなりキツくなった昼過ぎに撤収しました。

ここ数年、無線のアクティビティがかなり低下してしまいほとんど運用していなかったのですが、久しぶりにたくさん交信ができてやっぱ楽しいな〜と実感したオンエアデーでした。各局さん、交信ありがとうございました!

<交信ログ> ※間違い等ありましたらお知らせください

2024.05.03 浜松市天竜区竜頭山(標高約1100m)

市民ラジオ リグ:SR-01

1435 イワテB73局 54/54 JR6

1443 ギフKT869局 54/53 長野県下伊那郡平谷村長者峰

1503 シズオカIRL154局 51/55 静岡県熱海市滝知山

1727 アイチJE37局 41/51 愛知県名古屋市

2119 ナガノAA601局 41/51 山梨県南都留郡鳴沢村

2122 セタガヤR28局 51/51 奈良県吉野郡十津川村護摩壇山

2125 コウベSL39局 56/54 愛知県田原市蔵王山

2128 ギフAA365局 51/51 山梨県南都留郡鳴沢村

アマチュア無線 リグ:TS-480 アンテナ:3.8mロッドアンテナ

1638 B4*** 21MHzSSB

1829 BG0*** 21MHzSSB

1839 B1*** 14MHzSSB

2024.05.04 浜松市天竜区竜頭山(標高約1100m)

市民ラジオ リグ:SR-01

0634 カワサキRJ21局 53/54 兵庫県神戸市六甲山

0639 キョウトLV206局 52/53 京都府相楽郡和束町鷲峰山

0641 ワカヤマRB27局 57/59 奈良県吉野郡天川村八経ヶ岳

0644 ヒコネA130局 57/56 三重県いなべ市石榑峠

0646 シガAS703局 56/57 三重県いなべ市石榑峠

0649 トウキョウTM140局 55/55 静岡県熱海市滝知山

0652 カナガワCB124局 56/54 静岡県田方郡西伊豆町仁科峠

0657 コウベSL39局 55/53 愛知県田原市蔵王山

0953 ギフAC102局 51/51 岐阜県岐阜市百々ヶ峰

0955 ギフRY927局 54/56 岐阜県不破郡関ヶ原町明神の森

0958 シガSR137局 55/53 岐阜県不破郡関ヶ原町伊吹山

1000 シズオカHA320局 57/57 静岡県浜松市浜名区富幕山

1002 ヒガシオオサカAA247局 57/58 三重県伊勢市朝熊山

1005 ミエAC129局 54/55 三重県四日市市四日市港

1007 ヒコネA130局 56/56 三重県いなべ市石榑峠

1050 シズオカAB634局 54/53 静岡県田方郡函南町玄岳

特定小電力無線 リグ:DJ-P221L

0911 コウベSL39局 M5/M5 愛知県田原市蔵王山

1019 アイチTR168局 M5/M5 愛知県田原市蔵王山