無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

hamlife.jp

(2026/2/2 17:36:45)

hamlife.jp

(2026/2/2 17:36:45)

現在データベースには 7706 件のデータが登録されています。

<Bandmapの描画高速化や細かな機能追加など> 1月28日、コンテスト用ロギングソフトウェア「CTESTWIN」がVer4.47にバージョンアップ

(2023/1/28 18:00:36)

<Bandmapの描画高速化や細かな機能追加など> 1月28日、コンテスト用ロギングソフトウェア「CTESTWIN」がVer4.47にバージョンアップ

(2023/1/28 18:00:36)

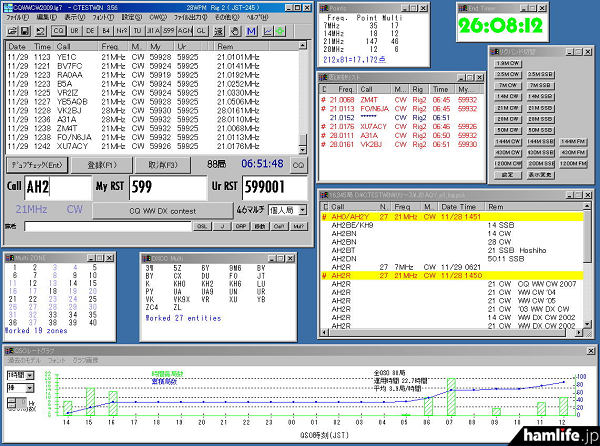

JI1AQY・堀内氏が作成したWindows版のコンテスト用ロギングソフトウェア(ログ管理ソフト)「CTESTWIN」は、コンテスト中のログ記入はもちろん、各コンテストのルールに準拠しての得点計算やハムログへのデータ転送機能などを装備し、使い勝手の良さでJAコンテスターから高い評価を得ている。その最新版が、前回のバージョン公開から19日しか経っていないが、2023年1月28日に「Ver4.47」としてリリースされた(前回のVer4.46は2023年1月9日公開)。

「CTESTWIN Ver4.47」の改良点は以下のとおり。

・EU DX contestをサポート

・リグの周波数に一致するBandmap上にあるコールサインをCall欄に取り込む機能を追加

・CWモードの時にMode表示欄の右クリックで予め設定したCW速度に切り替える機能を追加

・running modeに切り替えた時に予め設定したCW速度に自動的に切り替える機能を追加

・PhoneのランニングモードにCQ Freq表示を追加

・Bandmapの描画を高速化(リグのVFOデータ及びTelnetのデータを取得した際、対象のBandmapのみを再描画するようにした。VFOの周波数のみ更新するときはデータの再読み込み処理を省いた)

・Telnetデータを時間経過で削除する処理にBandmapの再描画を追加。時間経過をチェックする周期を30秒→2分に変更

・S&P EnterでNR?を送る設定の時にCall欄が空白の時はUrRSTを送るようにした

・S&P EnterモードをCtrl+Uで切り替えたときにiniファイルに記憶するようにした

・表示のみのWindowを移動またはサイズ変更した後にフォーカスをメイン画面に移すようにした

・Kenwoodリグから”?”の応答があった時に、周波数、モードをクリアしないようにした(周波数エラー表示削減)

・Bandmapの表示データが画面のサイズを超えていた時に、サイズ変更がしにくくなる不具合を修正

詳しくは下記の関連リンクから確認してほしい。

↓この記事もチェック!

【ハムフェア2019】<USBIF4CW x CTESTWIN共同出展>ドネーションのお礼に非公開機能が試せるテスト版を提供、会場限定でCTESTWINに連動するアクセサリーキット販売ほか

●関連リンク:

・コンテスト用ロギングソフト「CTESTWIN Ver.4.47」ダウンロード

・「CTESTWIN」機能紹介

・「CTESTWIN」対応コンテスト一覧

1月に入って1エリア(関東)で4回目の更新---2023年1月28日時点における国内アマチュア無線局のコールサイン発給状況

(2023/1/28 9:30:44)

1月に入って1エリア(関東)で4回目の更新---2023年1月28日時点における国内アマチュア無線局のコールサイン発給状況

(2023/1/28 9:30:44)

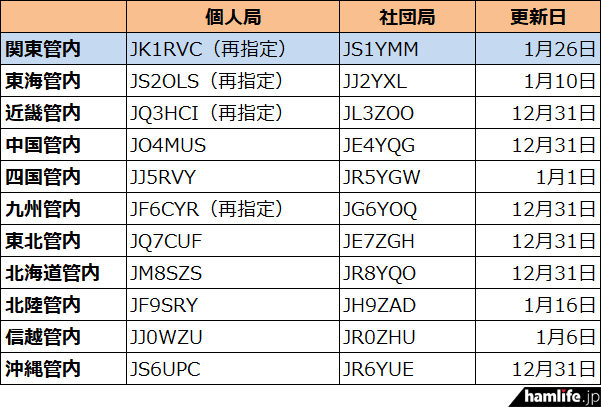

日本における、2023年1月28日時点の「アマチュア無線局のコールサイン発給状況」をまとめた。1エリア(関東管内)の関東総合通信局から更新発表があった。1月に入って関東総合通信局では今回で4回目の更新となる。

各総合通信局で公表している、コールサインの発給状況は下表の通りだ。

ところでアマチュア局のプリフィックスの割当ての順番に触れておこう。まず1エリア(関東管内)を例に取ってみると、最初はJA1 → JH1 → JR1 → JE1 → JF1 → JG1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → JM1 → JN1 → JO1 → JP1 → JQ1 → JS1と一度目の発給が行われた。

その後JE1からプリフィックスのアルファベット順での空きコールサインの再割り当てが行われ、JE1 → JF1 → JG1 → JH1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → JM1 → JN1 → JO1 → JP1 → JQ1 → JR1 → JS1と進んだ。

さらにその後、数字の7で始まる7K1 → 7L1 → 7M1 → 7N1 → 7K2 → 7L2 → 7M2 → 7N2 → 7K3 → 7L3 → 7M3 → 7N3 → 7K4 → 7L4 → 7M4 → 7N4の発給が行われ、その後にJA1 → JE1 → JF1 → JG1 → JH1 →JI1 → JJ1と2度目の再割り当てが進行している。

また2エリア(東海管内)と3エリア(近畿管内)も、関東の1回目の再割り当てと同様に「JS2(JS3)終了後に、JE2(JE3)からプリフィックスのアルファベット順」で再割り当てが進行している。

しかし6エリア(九州管内)は、JQ6までの発給が終了後(JS6は沖縄に割り当て)、JA6から、プリフィックスのアルファベット順での再割り当てが行われている。

このあたりの経緯と詳細は、日本におけるコールサイン研究の第一人者、JJ1WTL・本林氏のWebサイトが詳しい。

↓この記事もチェック!

<総務省のデータベース「無線局等情報検索」で判明>7エリア(東北管内)、令和3(2021)年1月28日付で「JQ7AAA」を発給

<令和3(2021)年1月20日発給分から>6エリア(九州管内)、「JE6」のプリフィックスが終了し「JF6AAA(二巡目)」からの割り当て開始

●関連リンク:

・JQ7の割り当てに突入(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)

・The Enigma of Japanese Call Sign System(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)

・「「7K1~7N1」「7K2~7N2」「7K3~7N3」「7K4~7N4」は再割り当てされません」?(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)

<3.5/50/144/430MHz帯で競う>JARL鳥取県支部、1月29日(日)9時から6時間にわたり「2023 鳥取県OSO訓練コンテスト」を開催

(2023/1/27 11:00:35)

<3.5/50/144/430MHz帯で競う>JARL鳥取県支部、1月29日(日)9時から6時間にわたり「2023 鳥取県OSO訓練コンテスト」を開催

(2023/1/27 11:00:35)

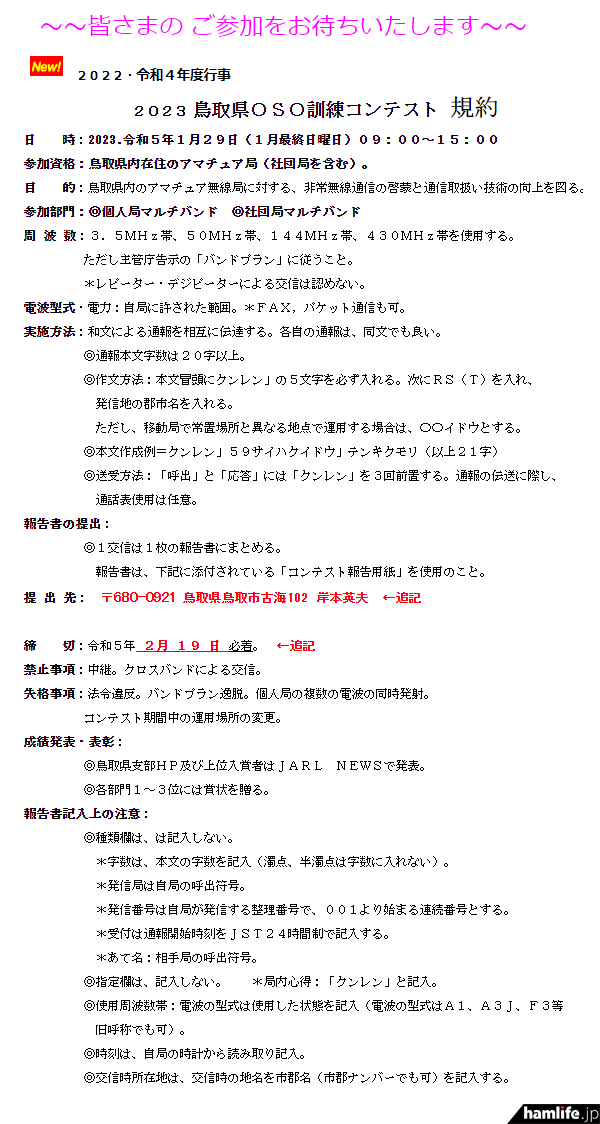

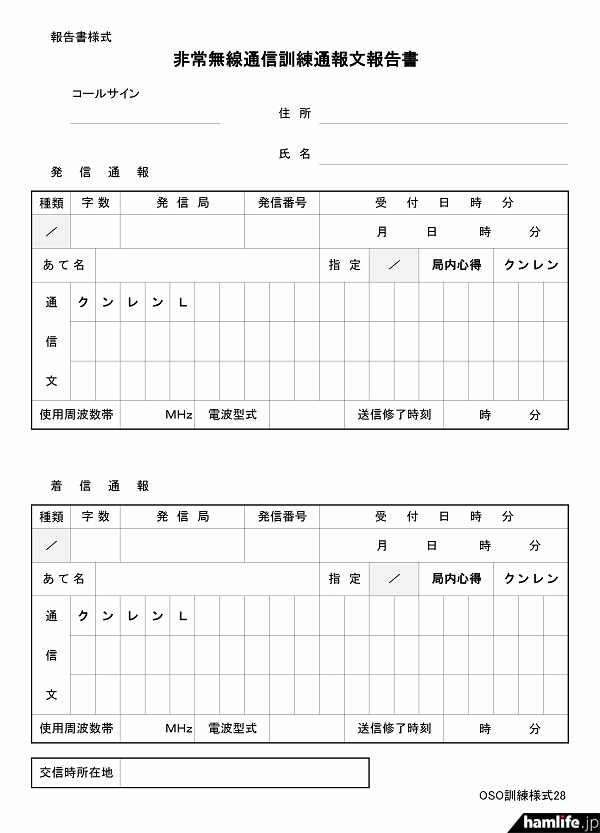

JARL鳥取県支部は「鳥取県内のアマチュア無線局に対する、非常無線通信の啓蒙と通信取扱い技術の向上を図る」ことを目的に、2023年1月29日(日)9時から15時までの6時間、鳥取県内在住のアマチュア局(社団局を含む)を対象に「2023 鳥取県OSO訓練コンテスト」を3.5/50/144/430MHz帯のアマチュアバンドで開催する。電波型式や送信電力は自局に許された範囲(FAXやパケット通信も可)となっているが、レピーターやデジピーターによる交信は認められていない。

本コンテストは通信訓練のスタイルで、参加資格および交信対象は、鳥取県内在住のアマチュア局(社団局を含む)。

通話本文の冒頭に、クンレン」の5文字を必ず入れ、「RS(T)符号による相手局のシグナルレポート」+「自局の発信地の郡市名」+「通報本文」。移動局で常置場所と異なる地点で運用する場合には、「○○イドウ」とする。

「呼出し」と「応答」には「クンレン」を3回前置。和文による通報を相互に伝達し(各自の通報は同文でもよい)、通報の本文字数は20字以上で行う。通報の伝送に際し、通話表の使用は任意。例えばクンレン」59サイハクイドウ」テンキクモリ(以上21字)となる。

報告書の提出は2月19日(日)必着のこと。報告書はコンテスト規約の下側にある「コンテスト報告用紙(Excelシート)」を使用のこと。詳しくは「2023 鳥取県OSO訓練コンテスト規約」で確認してほしい。

●関連リンク:

・2021年度 鳥取県OSO訓練コンテスト規約

・JARL鳥取県支部

<「アマチュアキットクリエイターズ」の7L4WVU 原口氏がゲスト出演>アマチュア無線番組「QSY」、第164回放送をポッドキャストで公開

(2023/1/27 10:00:28)

<「アマチュアキットクリエイターズ」の7L4WVU 原口氏がゲスト出演>アマチュア無線番組「QSY」、第164回放送をポッドキャストで公開

(2023/1/27 10:00:28)

神奈川県横須賀市にあるコミュニティFM放送局「FMブルー湘南(横須賀エフエム放送株式会社、JOZZ3AD-FM、空中線電力20Wほか)」では、2017年4月からアマチュア無線家向けの番組「QSY」をオンエアーしている。放送は毎週金曜日の22時から30分間だが、新たな内容の番組は第1・3・5金曜日に流され、第2・第4金曜日は前週の再放送という形式だ(2017年7月から)。放送音声は後日ポッドキャストとしてWebサイトで公開されている。

2023年1月20日の第164回放送は「無線は自作でより楽しくなる ゲスト編(前編)」として、アマチュア無線関連機器の自作やキット製作を楽しんでいる7L4WVU 原口氏がゲスト出演、同氏らが参加している同人ハードグループ「アマチュア キット クリエイターズ(AKC)」の活動やメーカーズフェア( Maker Faire )へのブース出展、自作の楽しさなどを語った。なお後編は2月3日に放送される。

番組の聴取は下記関連リンクから。Web上またはダウンロード(MP3形式)で利用できる。

●関連リンク:

・QSY 第164回放送

・ラジオ番組「QSY」にゲスト出演しました(7L4WVU

自作アマチュア無線局)

・アマチュアキットクリエイターズ

・QSYゆるーく無線を楽しむ(YouTube)

・QSY 番組案内ページ

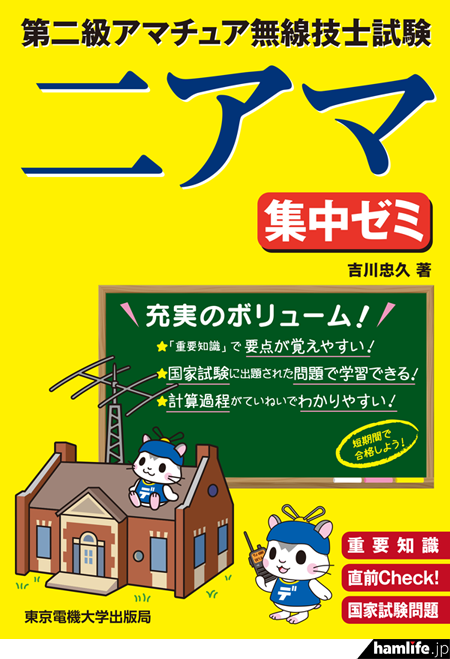

<出題のポイントをわかりやすく解説、豊富な練習問題を収録>東京電機大学出版局、「第二級アマチュア無線技士試験 集中ゼミ」を刊行

(2023/1/26 12:25:28)

<出題のポイントをわかりやすく解説、豊富な練習問題を収録>東京電機大学出版局、「第二級アマチュア無線技士試験 集中ゼミ」を刊行

(2023/1/26 12:25:28)

東京電機大学出版局は2023年1月30日に、2アマ国家試験合格のための学習参考書「第二級アマチュア無線技士試験 集中ゼミ」を刊行する。2アマ国試合格に必要な要点を理解しやすくまとめ、出題ポイントをわかりやすく解説。頻出問題を中心とした練習問題を豊富に収録。計算問題は式の展開を省くことなく丁寧に解説している。筆者は吉川忠久氏、A5版408ページで価格は3,300円(税込)。

東京電機大学出版局、1アマ受験にはこちらの参考書を刊行↓(2022年1月29日掲載記事)

<出題のポイントを絞り込み、項目ごとにわかりやすく解説>東京電機大学出版局、「第一級アマチュア無線技士試験

集中ゼミ」を刊行

東京電機大学出版局の書籍「第二級アマチュア無線技士試験 集中ゼミ」

東京電機大学出版局の資料から、同書の概要を紹介しよう。

◆内容:

第2級アマチュア無線技士の国家試験受験者のために、この1冊で合格できるようまとめた。出題のポイントを絞り込み、項目ごとにわかりやすく解説。頻出問題を中心にして、練習問題を豊富に収録。計算問題は、式の展開を省くことなく丁寧に解説。

◆まえがき:

本書は、第二級アマチュア無線技士(2アマ)の国家試験を受験しようとする方のために、短期間で国家試験に合格できることを目指してまとめたものです。

しかし、国家試験に出題される問題の種類は多く、単なる暗記で全部の問題を解答できるようになるには、なかなかたいへんです。そこで本書は、2アマに必要な要点を分かりやすくまとめて、しかも出題された問題を理解しやすいように項目別にまとめました。また、国家試験問題を解答するために必要な用語や公式は、チェックボックスによって理解度を確認できるようにしました。

これらのツールを活用して学習すれば、短期間で国家試験に合格する実力をつけることができます。なお、本書の姉妹書である『合格精選 試験問題集』により、試験問題の演習をすることで、合格をより確実なものとすることができます。

2アマの国家試験問題は、第一級アマチュア無線技士(1アマ)とほぼ同じですが、2アマの無線工学の問題は1アマに比べると計算問題がやさしいので、わりと短期間の学習でも合格することが可能です。また、1アマを取得したい方も、いきなり1アマの国家試験を受験するより、試験問題が理解しやすい2アマを取得してから1アマを受験する方が、1アマを取得する早道です。

2アマの免許をとれば、空中線電力が200ワット以下の無線設備を操作することができます。4アマの資格ではできなかったモールス符号による電信で運用することもきます。また、上級の資格にチャレンジして資格の取得とともに知識を深めることが趣味の醍醐味ではないでしょうか。

国家試験を受験したときに、点数を上げることを狙うには選択式の問題に対応した解き方のテクニックを学ぶことも必要です。そこで本書は、マスコットキャラクターが内容を理解するポイントを教えてくれますので理解力が上がります。また、問題を解くためのテクニックも教えてくれますので、点数アップが狙えます。マスコットキャラクターと一緒に楽しく学習して2アマの資格を取得しましょう。

◆ページ構成:

<法規編>

第1章 電波法

1.1 電波法の目的・用語の定義

第2章 無線局

2.1 無線局の免許・再免許

2.2 変更・廃止

第3章 無線設備

3.1 用語の定義・電波の型式の表示

3.2 電波の質・安全施設

3.3 無線設備の条件・送信装置の条件

第4章 無線従事者

4.1 資格・操作範囲・無線従事者免許証

第5章 運用

5.1 免許状記載事項の遵守・秘密の保護

5.2 混信等の防止・アマチュア局の運用の特則・業務書類

5.3 略符号の種類・呼出し応答の送信方法

5.4 通報の送信・試験電波・非常通信

第6章 監督

6.1 電波の発射の停止・臨時検査・非常の場合の無線通信

6.2 免許の取消し等の処分

6.3 報告・電波利用料・罰則

第7章 国際法規

7.1 用語の定義・周波数の分配

7.2 混信・秘密・許可書

7.3 局の識別・アマチュア業務

第8章 電気通信術

8.1 モールス符号

<無線工学編>

第1章 電気物理

1.1 電気磁気(静電気)

1.2 電気磁気(電流と磁気)

1.3 電気磁気(コイル・電気現象)

第2章 電気回路

2.1 電気回路(直流回路)

2.2 電気回路(交流回路1)

2.3 電気回路(交流回路2)

第3章 半導体

3.1 半導体・ダイオード

3.2 トランジスタ・FET

第4章 電子回路

4.1 増幅回路

4.2 発振回路

4.3 デジタル回路

第5章 送信機

5.1 電信送信機・AM送信機

5.2 SSB送信機・FM送信機

5.3 通信システム

第6章 受信機

6.1 AM受信機・スーパヘテロダイン受信機

6.2 電信受信機・SSB受信機

6.3 FM受信機・受信機の混信妨害

第7章 電波障害

7.1 電波障害の種類・原因・対策

第8章 電源

8.1 電池

8.2 整流電源

8.3 定電圧電源・電源装置

第9章 アンテナと給電線

9.1 電波・アンテナの特性

9.2 アンテナの種類

9.3 給電線

第10章 電波の伝わり方

10.1 電波の伝わり方・電離層

10.2 周波数・別の電波の伝わり方・異常現象

第11章 測定

11.1 指示電気計器・分流器・倍率器

11.2 測定器・測定方法

本書の購入は下記のamazonリンクが便利で確実だ。

●関連リンク: 第二級アマチュア無線技士試験 集中ゼミ(東京電機大学出版局)

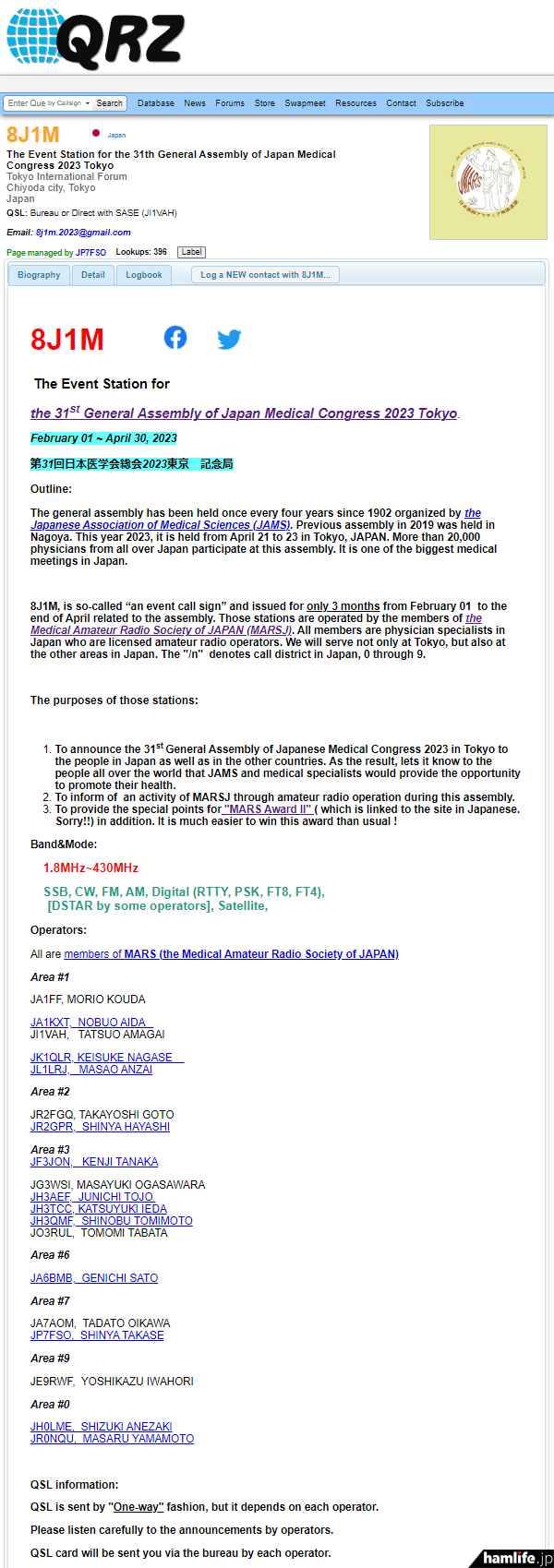

<2023年2月1日から4月30日まで>第31回 日本医学会総会2023東京記念局「8J1M」の開局と医学アワードの特別ルール導入

(2023/1/26 12:05:12)

<2023年2月1日から4月30日まで>第31回 日本医学会総会2023東京記念局「8J1M」の開局と医学アワードの特別ルール導入

(2023/1/26 12:05:12)

日本全国から2万人以上の医師が参加して、2023年は4月21日から4月23日まで東京で開催される「第31回 日本医学会総会2023東京」を記念して、日本医師アマチュア無線連盟(JM1ZZM)では2023年2月1日から4月30日までの2か月にわたり、第31回 日本医学会総会2023東京記念局「8J1M」を開局。アマチュア無線を通じて、総会のPRや日本医学会(JAMS)と医療専門家が健康増進の機会を提供することを世界中に伝える。あわせて、日本医師アマチュア無線連盟が発行する「MARS医学アワードII」において、「8J1M」の運用期間(2月1日~4月30日)限定での特別ポイントルールが適用されるとしている。

日本医学会(JAMS)が主催し、1902(明治35)年から4年に1回開催されてきた「日本医学会総会」は、2023年は4月21日から4月23日まで東京で「第31回 日本医学会総会2023東京」を開催する。本総会には、日本全国から2万人以上の医師が参加。日本最大級の医学会を誇っている。

今回、日本医師アマチュア無線連盟では「第31回 日本医学会総会2023東京」の開催を記念して「8J1M」を開局。過去には2015年に「第29回 日本医学会総会2015関西」開催を記念して「8J3M」を、2019年には「第30回 日本医学会総会2019中部」開催を記念して「8J2M」「8J9M」「8J0M」の3局の記念局運用を行ってきた経緯がある。

日本医師アマチュア無線連盟(JM1ZZM)のメンバーは、全員がアマチュア無線技士の資格を持つ日本国内の専門医で、第31回 日本医学会総会2023東京記念局「8J1M」の運用は東京からだけではなく、1.8MHz帯から430MHz帯のSSB、CW、FM、AM、デジタル(RTTY、PSK、FT8、FT4)、DSTAR、衛星で全国各地からポータブル運用が行われる予定だ。

QRZ.comに第31回 日本医学会総会2023東京記念局「8J1M」の情報や「MARS医学アワードII」での特別ポイントルール、特別認定証「プラチナステッカー」の詳細について説明を行っている(QRZ.comから一部抜粋)

日本医師アマチュア無線連盟が発行する「MARS医学アワードII」において、記念局「8J1M」との交信(受信)で25点が得られる期間限定の特別ポイントルールが設けられている。

また、過去運用した「8J2M」「8J3M」「8J9M」「8J0M」と、今回運用される「8J1M」の5局との交信すれば、特別認定証の「プラチナステッカー」が発行される。詳しくは、記事下の「関連リンク」にある「8J1M(QRZ.com)」で確認してほしい。

●関連リンク:

・8J1M公式サイト(Twitter)

・8J1M(QRZ.com)

・日本医師アマチュア無線連盟(MARS)

・日本医師アマチュア無線連盟(JM1ZZM)

・第31回 日本医学会総会2023東京

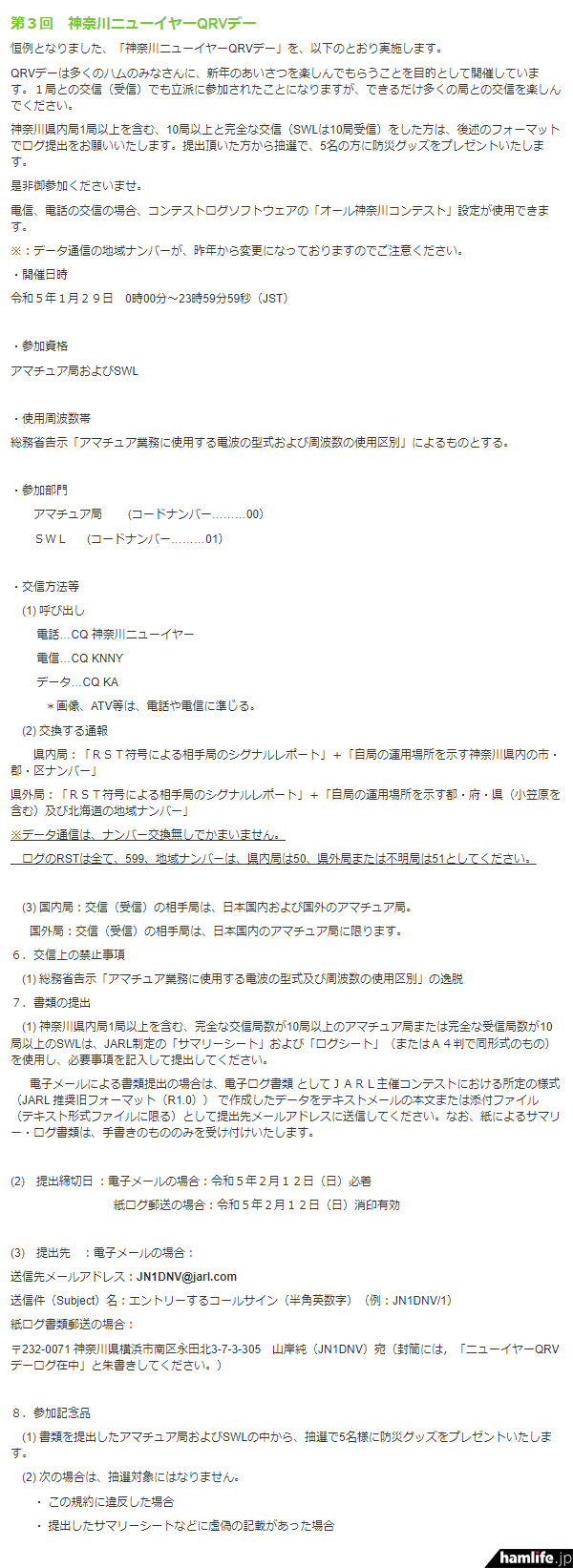

<データ通信でも参加可能、抽選で5名にお役立ちグッズが当たる>JARL神奈川県支部、1月29日(日)0時から24時間「第3回 神奈川ニューイヤーQRVデー」開催

(2023/1/26 11:30:49)

<データ通信でも参加可能、抽選で5名にお役立ちグッズが当たる>JARL神奈川県支部、1月29日(日)0時から24時間「第3回 神奈川ニューイヤーQRVデー」開催

(2023/1/26 11:30:49)

JARL神奈川県支部は、新年のあいさつを楽しんでもらうことを目的に、2023年1月29日(日)0時から23時59分にわたり「第3回 神奈川ニューイヤーQRVデー」を全アマチュアバンドで開催する。アマチュア局とSWLを対象で、神奈川県内局1局以上を含む、10局以上と完全な交信(SWLは10局受信)をした参加者の中から抽選で5名に防災グッズが贈られる。

交信(受信)の相手局は、国内局が日本国内および国外のアマチュア局。国外局が交信(受信)の相手局は日本国内のアマチュア局に限られる。

呼び出しは電話が「CQ 神奈川ニューイヤー」、電信が「CQ KNNY」、データ通信が「CQ KA」で、ナンバー交換は県内局が「RS(T)符号による相手局のシグナルレポート」+「自局の運用場所を示す神奈川県内の市・郡・区ナンバー」、県外局は「RS(T)符号による相手局のシグナルレポート」+「自局の運用場所を示す都・府・県(小笠原を含む)および北海道の地域ナンバー」となる。ただしデータ通信はナンバーなしで構わない(ログ上のRSTはすべて599、地域ナンバーは県内局は50、県外局および不明局は51と記載)。

JARL神奈川県支部では「QRVデーは多くのハムのみなさんに、新年のあいさつを楽しんでもらうことを目的として開催しています。1局との交信(受信)でも立派に参加されたことになりますが、できるだけ多くの局との交信を楽しんでください」と案内している。

紙ログの締め切りは2月12日(日)まで(消印有効)。電子ログは2月12日(日)に必着のこと。詳しくは記事下の関連リンクから「第3回 神奈川ニューイヤーQRVデー規約」で確認してほしい。

●関連リンク:

・第3回 神奈川ニューイヤーQRVデー規約

・JARL神奈川県支部

<WRTC2022記念局とDXの話題>アマチュア無線番組「QRL」、第558回放送をポッドキャストで公開

(2023/1/26 10:30:47)

<WRTC2022記念局とDXの話題>アマチュア無線番組「QRL」、第558回放送をポッドキャストで公開

(2023/1/26 10:30:47)

東京都西東京市にあるコミュニティFM放送局「FM西東京(JOZZ3AU-FM、84.2MHz 出力20W)」は、2012年からアマチュア無線に特化した情報番組「QRL」をスタートし、毎週木曜日の23:30から30分間オンエアーしている(番組は2017年6月にリニューアルが図られた)。放送内容は後日ポッドキャストとしてWebサイトで公開されており、このほど2023年1月19日 夜に放送した第558 回分がアップされた。

2023年1月19日(第558回)の特集は「」。2023年のお正月に開催されたQSOパーティに参加しての感想、太陽活動の活発化でこれから行われるブーベ島DXペディションなどにも期待が持てるという話題、2023年7月にイタリアで開催される「 WRTC(World Radiosport Team Championship) 」の記念局運用が始まっていることなどを紹介した。

番組の聴取は下記関連リンクから。Web上またはダウンロード(MP3形式)で利用できる。

●関連リンク:

・QRL For Amateur Radio Station 第558回放送

・QRL Facebookページ

<JARD養成課程事業の現状について>OMのラウンドQSO、第346回放送分の音声ファイルをWebサイトで公開

(2023/1/25 9:00:19)

<JARD養成課程事業の現状について>OMのラウンドQSO、第346回放送分の音声ファイルをWebサイトで公開

(2023/1/25 9:00:19)

「地元・茨城のOM3人がお送りする新番組です。無線歴50年以上、平均年齢なんと69歳! アマチュア無線から地元のネタまで、楽しい話題で盛り上がります」というアマチュア無線番組「OMのラウンドQSO」。2016年6月5日から茨城県水戸市のコミュニティFM局「FMぱるるん」で放送されている。スタートから6周年を迎え、レギュラー陣の平均年齢も75.3歳になったという。2019年1月の番組改変で30分番組に昇格し、毎週日曜日の21:30~の放送となった。

新たに音声ファイルが公開されたのは、2023年1月22日(日)21時30分からの第346回放送。冒頭は「年賀状は出している?」というテーマでレギュラー陣が語りあい、続いてJA1NFQ 中島氏がお正月に青森へ旅行したときのエピソードから、青函連絡船や寝台列車の話題になった。

番組後半の一般財団法人

日本アマチュア無線振興協会(JARD)の情報を毎週伝える「JARDコーナー」は、前回に続いてJARDの坂本専務理事が登場。1月に3回開催した初心者交信教室(各回9名が参加)の模様を報告し、今年は大阪などの各地でも開催したいと語った。続いてJARDが行っている養成課程事業の現状を説明。2アマeラーニングは堅調だが、3・4アマの集合講習はコロナの影響もあって受講者が減少しているという。

最後に今年行われる見込みの制度改正により、養成課程講習会修了者が「無線従事者免許証」と「無線局免許」の同時申請が可能になる見通しと、養成課程講習会運営への影響を語った。

番組音源は下記関連リンクにあるページで聞きたい放送日のものを選ぶと、mp3形式の音声ファイルで聴取できる。放送終了後一定期間が経過したファイルから削除される可能性があるので早めのワッチをオススメする。

●関連リンク: OMのラウンドQSO(FMぱるるん)

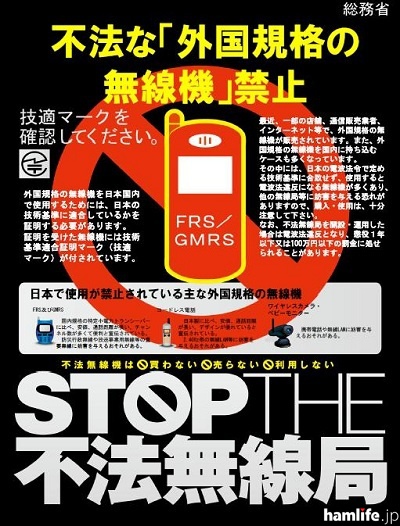

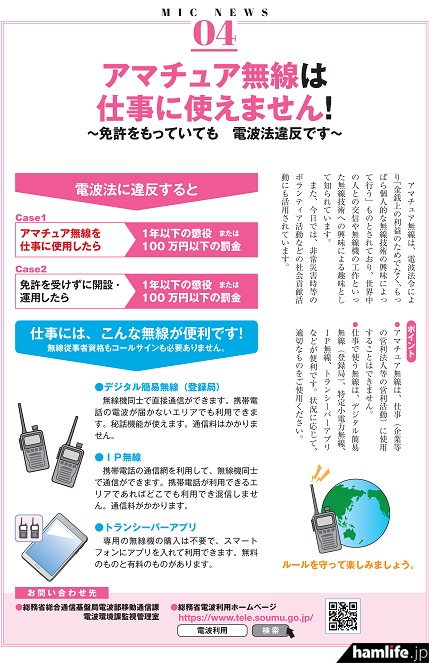

<ラジオCMでルール厳守を周知>北海道総合通信局、アマチュア無線は仕事で使えない&外国規格のトランシーバーは国内で使用できないなど呼びかけ

(2023/1/24 12:05:53)

<ラジオCMでルール厳守を周知>北海道総合通信局、アマチュア無線は仕事で使えない&外国規格のトランシーバーは国内で使用できないなど呼びかけ

(2023/1/24 12:05:53)

総務省北海道総合通信局は、2023年1月30日(月)から3月12日(月)までの42日間にわたり、北海道内のAM、FMラジオ4局(HBCラジオ、STVラジオ、AIR-G’/FM北海道、FM NORTH WAVE)のスポットCM(20秒)を通じて、この時期にピークを迎える除排雪作業の車両ドライバーがアマチュア無線を使って連絡を取り合ったり、インターネット通販で簡単に入手できる外国規格トランシーバーによる混信などを防ぐため、電波ルール厳守の周知を行う。今回のラジオCMでは昨年流した「アマチュア無線は仕事に使用してはいけません」というほかに、「外国規格のトランシーバーは日本国内では使用できません」というフレーズを新たに用意。2パターンをそれぞれ時間を変えて流す。

北海道総合通信局が行っているラジオ・スポットCM(20秒)の内容は以下のとおり(放送は2パターン)。ナレーションは女性の声。

●アマチュア無線は仕事に使用してはいけません篇

総務省北海道総合通信局からのお知らせです。

アマチュア無線を楽しんでいるみなさん。

アマチュア無線を運用する際は必ずコールサインを送信しましょう。

仕事に使用してはいけません。

アマチュア無線は電波法に従いルールを守って運用しましょう。

●外国規格のトランシーバーは日本国内では使用できません篇

総務省北海道総合通信局からのお知らせです。

インターネット等で販売している外国規格のトランシーバーは、

日本国内では使用できません。

トランシーバー等の無線機の購入の際は、

必ず技術基準適合証明マークの確認をお願いします。

北海道総合通信局によると、このラジオCM(20秒)は2023年1月30日(月)から3月12日(月)までの42日間、土休日も含めて毎日オンエアされる。

AMラジオ局(HBCラジオ、STVラジオ)では、朝の7~9時と午後の16~18時の時間帯に「アマチュア無線篇」を、16~18時の時間帯には「外国規格トランシーバー篇」を。そしてFMラジオ局(AIR-G’/FM北海道、FM NORTH WAVE)では、朝の7~9時の時間帯に「外国規格トランシーバー篇」を、午後の19~22時の時間帯に「アマチュア無線篇」のラジオCMを交互に流すとしている。

北海道以外の地域の方でも、radiko.jpプレミアムを利用すれば聞くことができるだろう。

↓この記事もチェック!

<55機種(2台ずつ)測定、うち51機種が基準超え>総務省、電波法で定める「著しく微弱な電波」の許容値測定「令和4年度無線設備試買テスト結果(第1次)」を公表

今回の試買テストで、電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値を越えていることが判明した無線設備の一部。見覚えのある中華製のV・UHF帯トランシーバーなども見られる

↓この記事もチェック!

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

●関連リンク: 北海道総合通信局 電波利用環境に関する相談・申告窓口