無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JG6DMH・ふくおかNX47のブログ

(2026/1/24 3:35:10)

JG6DMH・ふくおかNX47のブログ

(2026/1/24 3:35:10)

現在データベースには 210 件のデータが登録されています。

アツデン AZ-11 を壊してしまう

(2025/10/23 16:21:05)

アツデン AZ-11 を壊してしまう

(2025/10/23 16:21:05)

やっちまいました・・・・・・・・・・

まぁ、もともと技術レベルほぼゼロの私です。見よう見まねでやってます。

このところ遊んでいるAZ-11。なんか、ファイナル部分のタンタルコンデンサーというのが電圧に耐えきれず、自爆して回りの回路や部品を巻き添えにする、というのです。古くからのAZ-11ユーザーは、当たり前トピックでしょうけど、知らなんだ。

その対策として、より高圧のタンタルコンデンサーに交換しておく。そりゃ、やっておこなければ大事なAZ-11が壊れてはイヤです。

ネット情報では、16Vのタンタルを25Vのものに変えたとか。パーツを探しましたが、20Vのものしか手に入れられませんでした。外部電源はまあ間違えて高くても15V程度でしょう、20Vで大丈夫と判断。

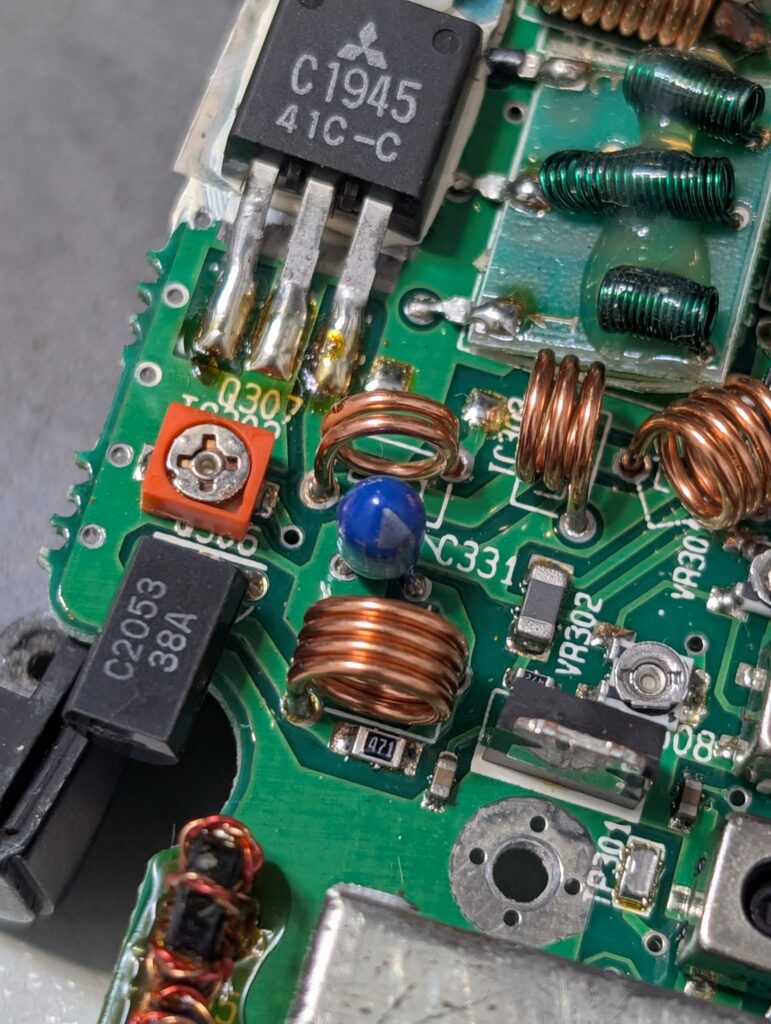

この青いのを取り外します。

左が取り外したもの。右の青豆ちゃんに替わってもらいます。一回り大きい。

こんな簡単な作業はないな~ 余裕だな~ こういう気持ちがミスを呼ぶ。

組み上げて、電源オン。受信OK、念のためパワー計につないで送信オン!

あれれ? ん? パワーが出ません。

バッテリーがおかしいのか?? 他のバッテリーでテスト。ダメ。

ケーブル? 異常なし。 何か臭う~~~~

再び開腹。

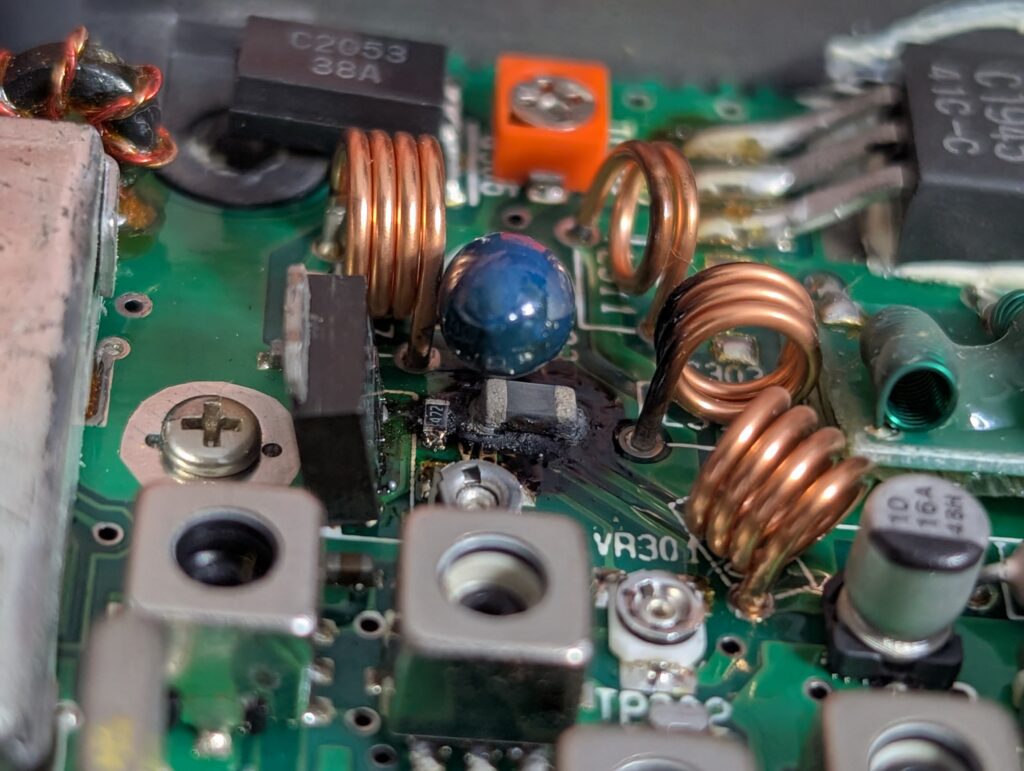

やっちゃっています。こうなるのがイヤで取り替えたのに、やっちゃてます。

こういう時は、この日は諦めて寝ます。

なぜだろう? 半田不良? ショートさせたのかな?

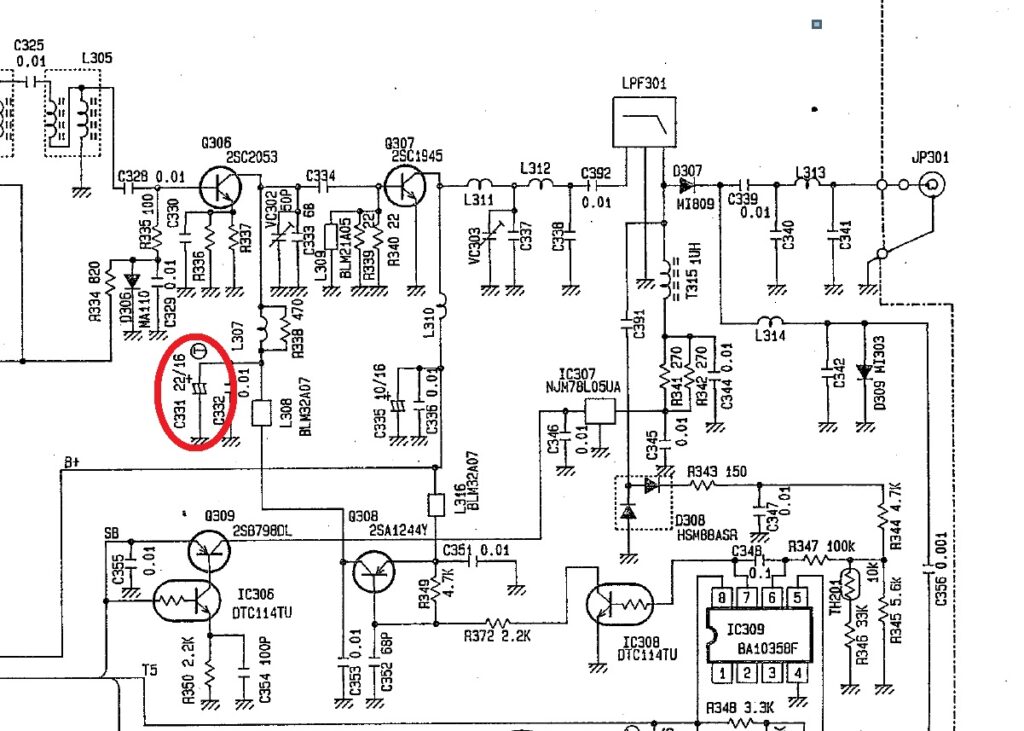

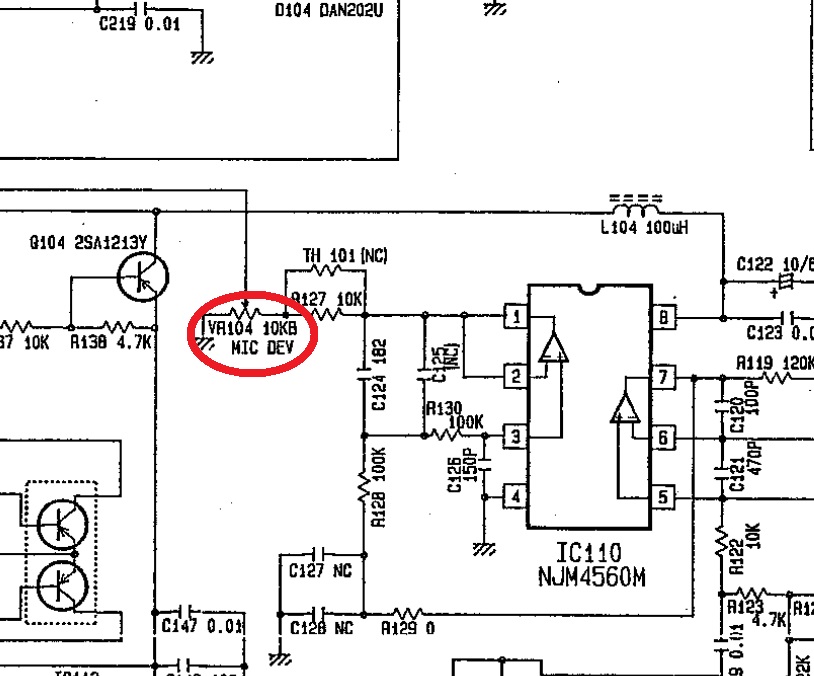

幸いにして、アツデンさんがAZ-11の回路図を公開していただいています。このパーツはどこだい?

ありました。赤マークのところです。ん?ん? 極性???

そうです、極性があるのを知らずに付けてしまったのです。あっちゃー

これは、ショートさせた状態になってしまった、ということでしょう。

ということで、これから長い道のりになりそうな修理が始まります。

もう、誰かに修理依頼しようかと思ったのですが、これも勉強になるかなと頑張ってみます。

ということで以下続く・・・・

Azden AZ-11で遊ぶ

(2025/9/2 17:21:34)

Azden AZ-11で遊ぶ

(2025/9/2 17:21:34)

※前もってご注意。バッテリーパックのセル交換は自己責任で。

遊ぶと言っても、私の場合はAZ-11を外に持っていってCQCQやるわけではありません。

劣化した電解コンデンサの交換、スーパーナローフィルターへの交換、へたったバッテリーパックのセル交換。こんなことをやって遊んでいるのです。

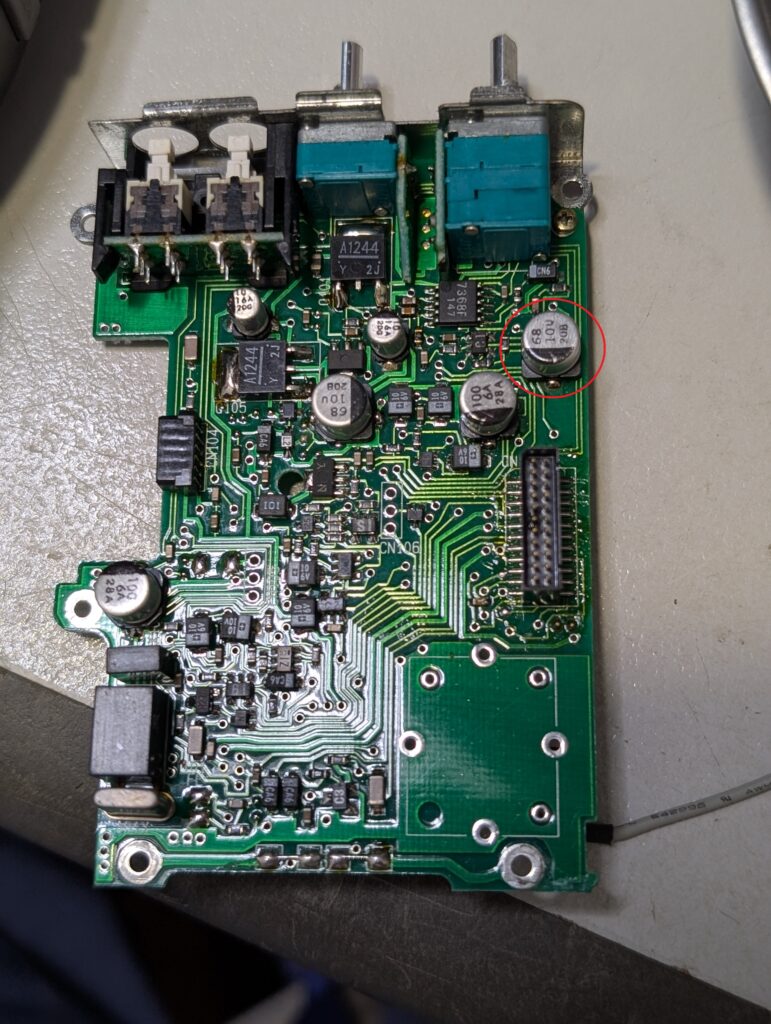

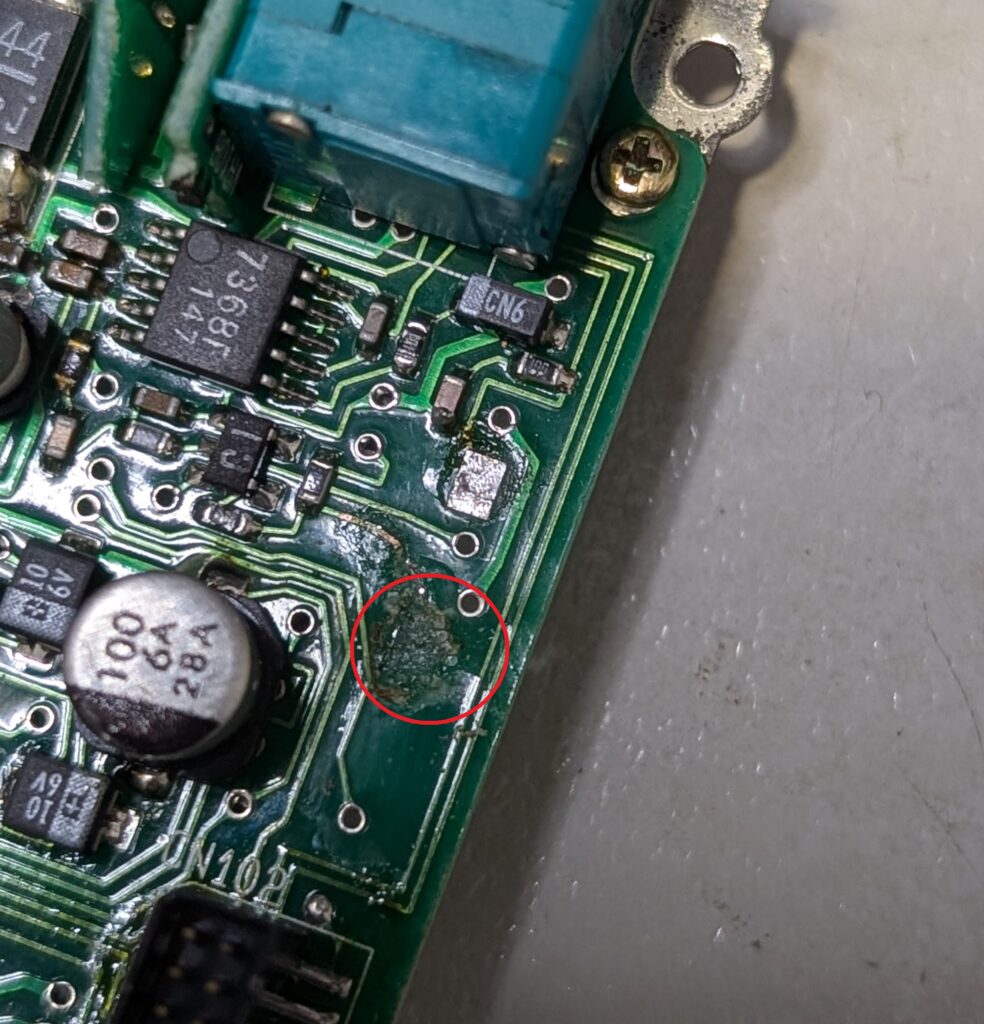

スピーカーからの音が小さい。これはあちこちのブログでも修理方法が書かれています。赤丸で囲んだ68μF10Vのコンデンサを取り替えます。

この表面実装タイプのコンデンサ取替は初めてです。片側に半田ごてを当て片方ずつ外そうと思って、やっちゃいました。パターンをはがしてしまうという・・・

これが原因で、何度も何度も組み立て、分解をすることになってしましました。はがれたパターンをくっつけて、そこに新たなコンデンサを付け、良くなったのですが、翌日また故障。この繰り返しでした。結局、わずかな振動で外れているんだということで、普通のリードありの電解コンデンサをしっかり取り付け、無事解決しました。

他のコンデンサも交換しました。ラジオペンチなどでコンデンサの頭をグイグイと左右に回し、内部の配線をちぎってしまうのが簡単で良いようです。ただし、残骸がのこりますから、半田ごてで溶かして、吸引は必要です。

ところで、表面実装タイプの68μFの10Vはなかなか見つかりませんでした。あっても結構高い。まぁここは100μFでも問題ありませんので(ちょっとだけ低音が強くなる程度)、100μFを使いました。

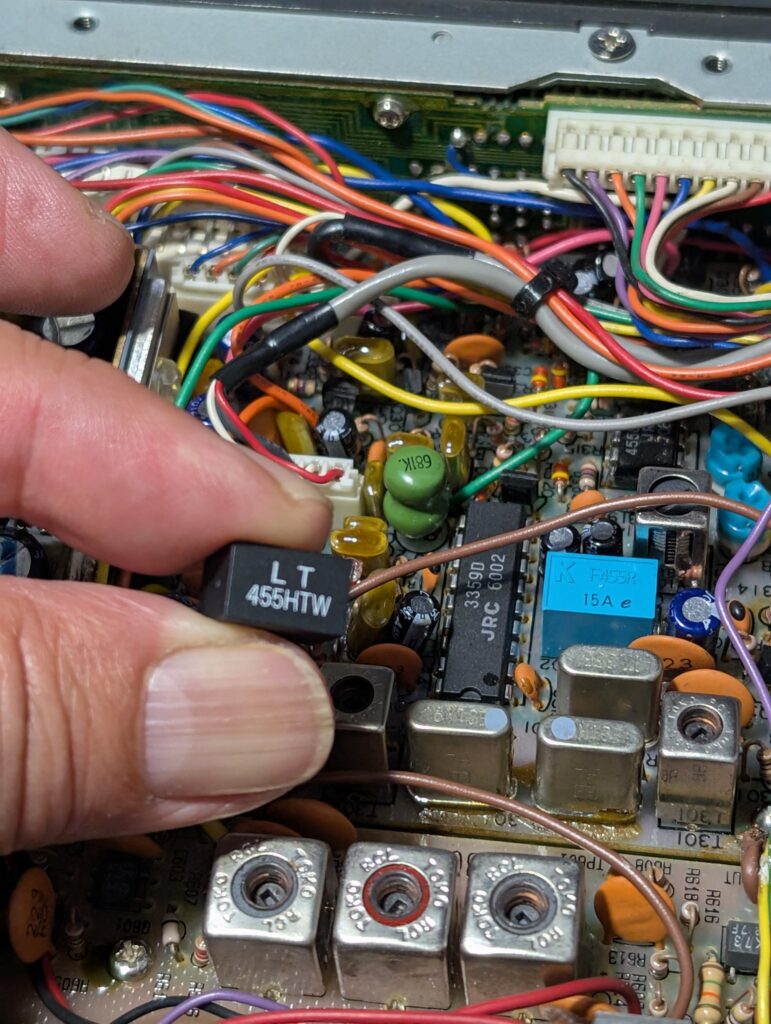

ここまでバラしたら、当然受信フィルターも交換です。

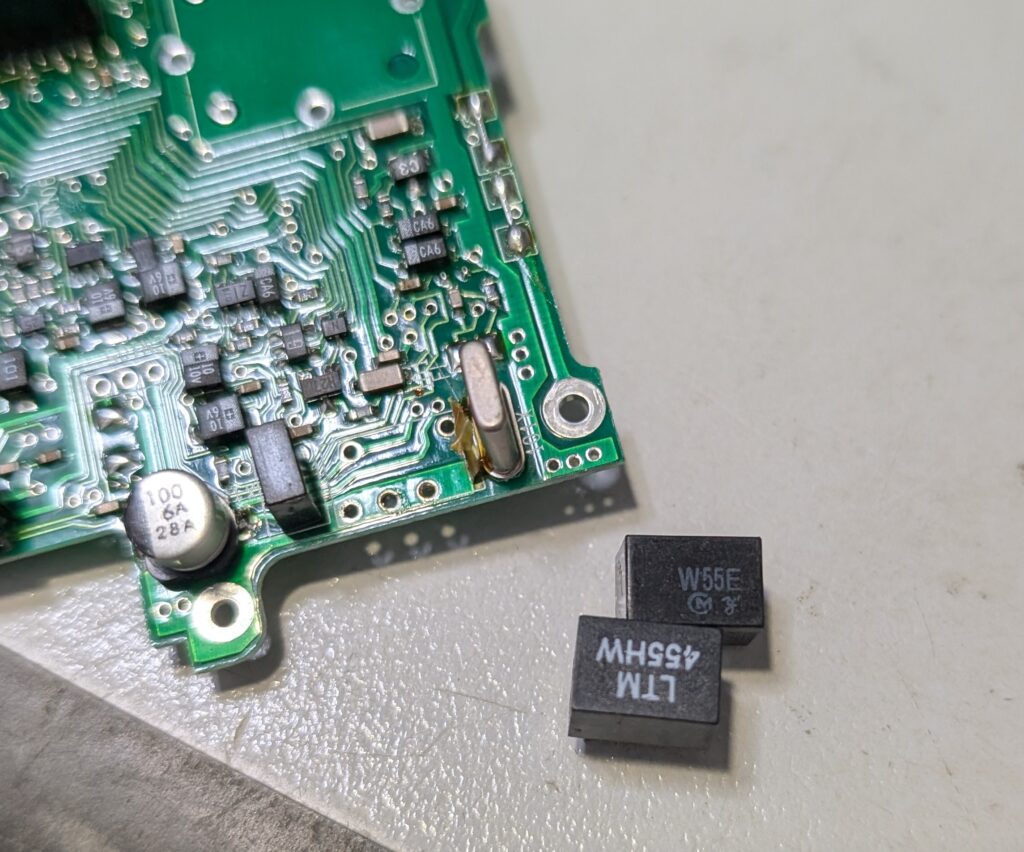

仕入れていたフィルターがバッチリ合います。というか、よくあるタイプ。

W55″E”タイプを455″H”タイプに交換です。ディスクリICの455KHzフィルターのみの交換ですが、これで充分です。

当たり前ですが、きれいに付きました。

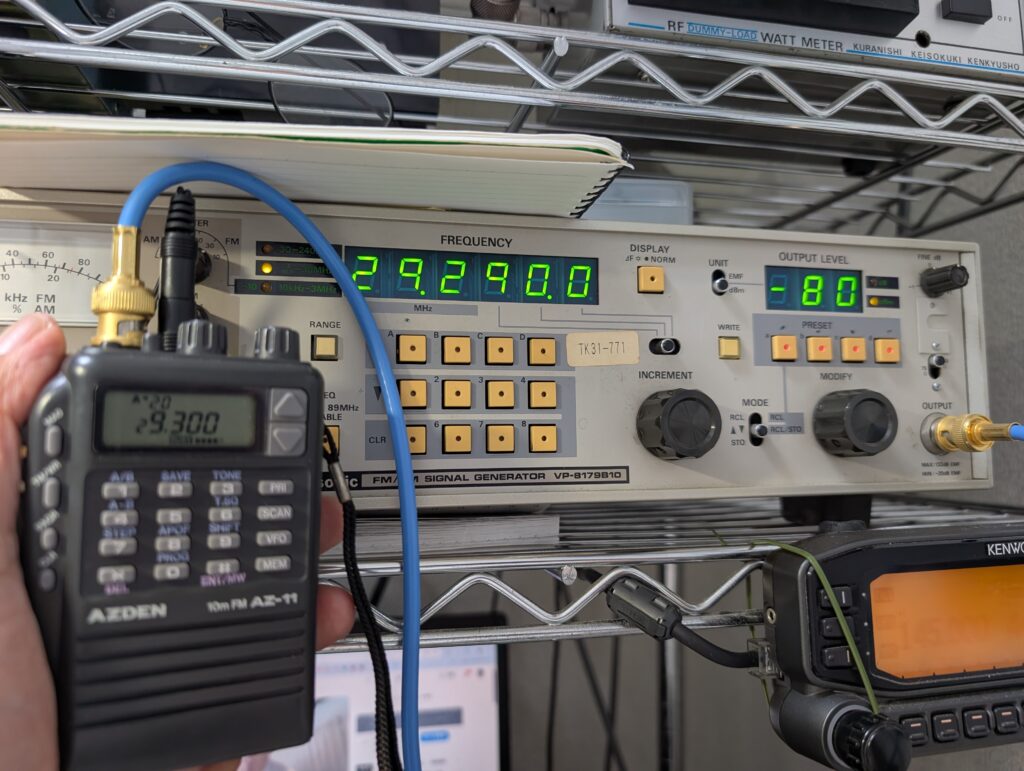

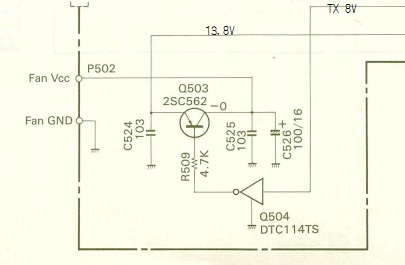

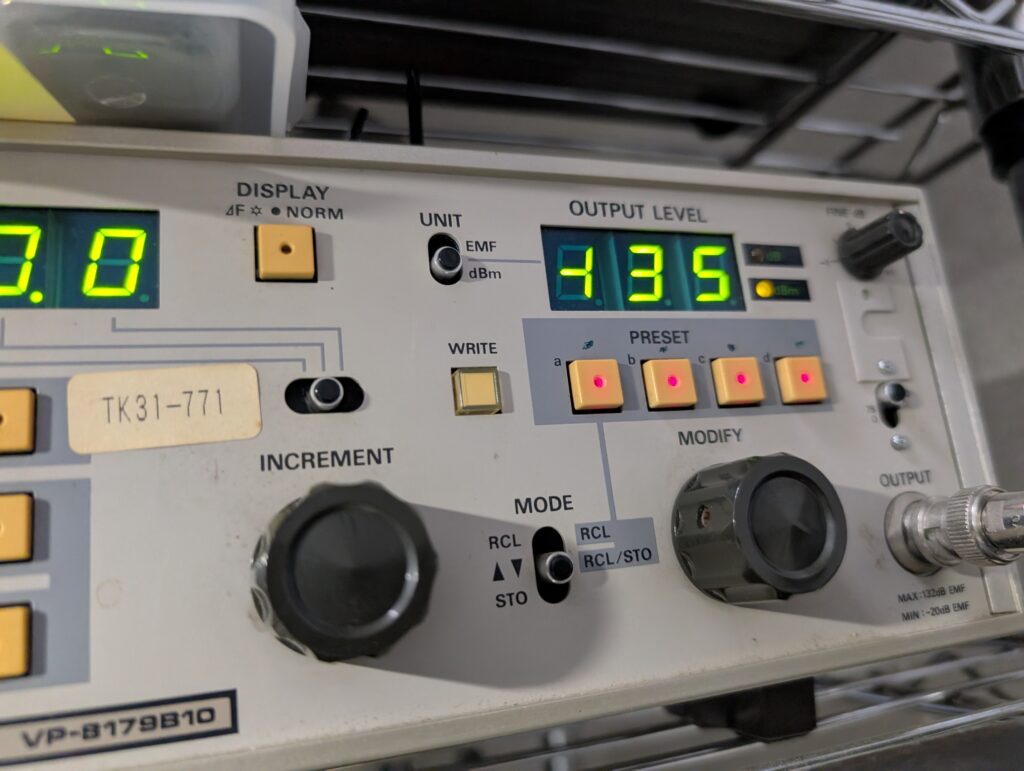

29.29MHzで-80dBmの信号を入れます。AZ-11を29.30MHzにセット。左がフィルター交換前で、いわゆる「かぶって」います。右が交換後。いわゆる「ばっさり切れて」います。OKです!

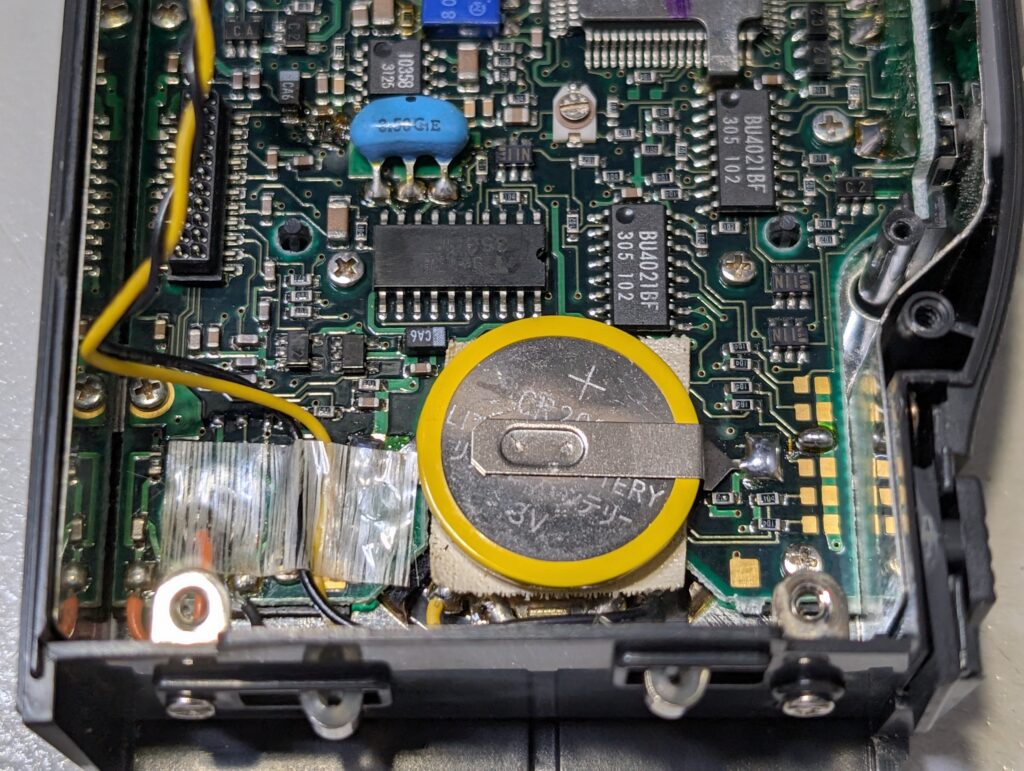

そうだ、内蔵バッテリーも交換しておきましょう。黄色い枠の方がNewです。

使いものにならないバッテリーパックを割りました。

これ、ホント割るのは苦労しました。最初、つなぎ目らしきところをカッターナイフでチマチマと削っていましたが、埒があきません。OMさんに尋ねてみると、上の特定部分にマイナスドライバーで叩き割るように・・・ と。ちょっと衝撃的だったのですが、やってみるとパカンと割れました。温度ヒューズが付いていました。一部液漏れも。そりゃ、古いですからねぇ。

何に入れ替えるか、散々迷ったのですが、エネループ(標準タイプ)にしました。

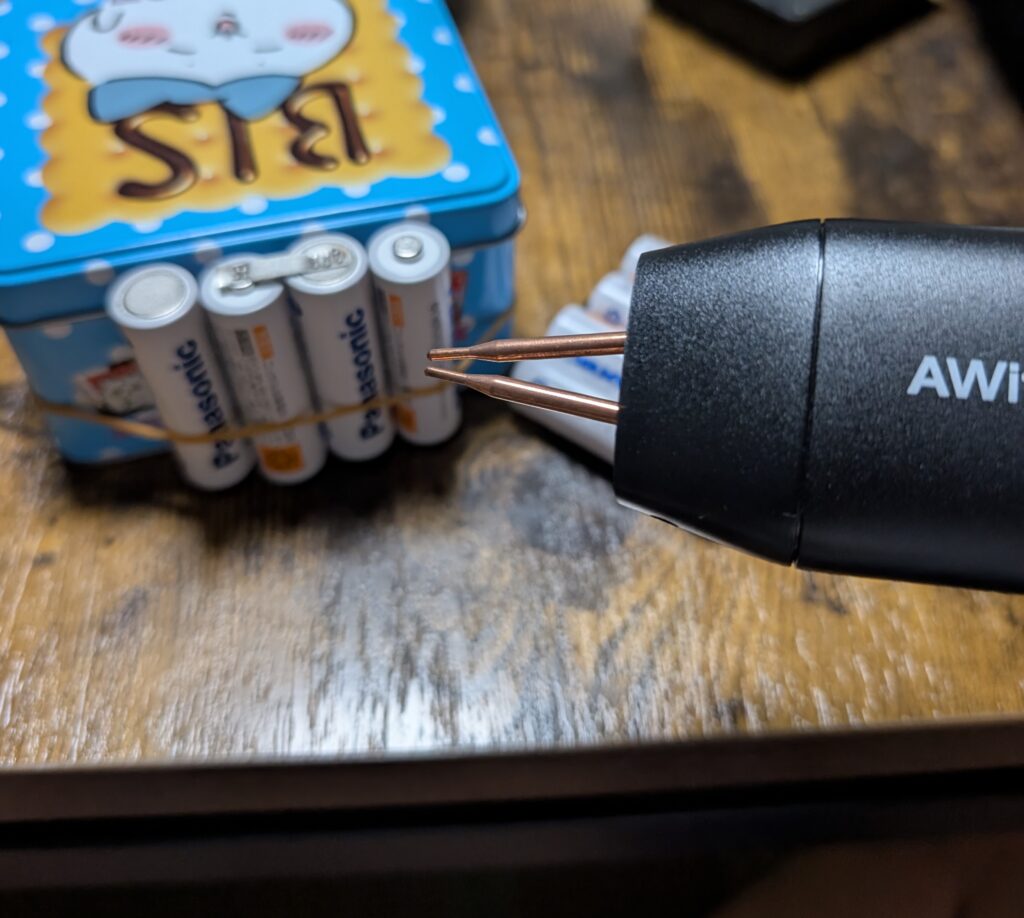

このために、ハンディスポット溶接機も購入。つないでいきます~

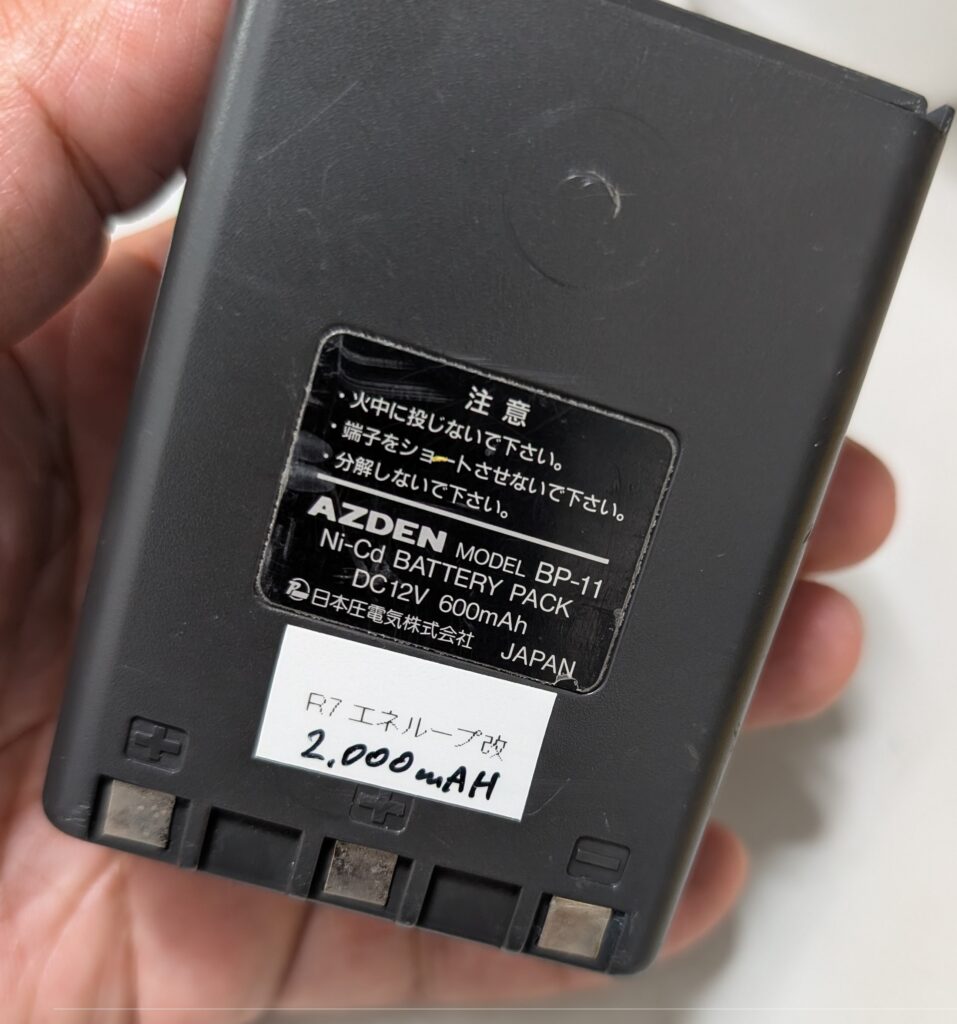

ところで、バッテリーパックの表記が違うのに気が付きました。

左はBP-11A、右はBP-11。左は全部英文表記で、社名が JAPAN PIEZO CO.,LTD.

となっています。輸出モデルなのでしょうね。容量は12V600mAと同じです。

これ、どちらも中古で買ったのですが、左のバッテリーパックは明らかに軽い。しかもそこそこ容量があるんですよね。で、きっちりAZ-11に取り付けられない、ちょいとはみ出る感じなのです。もしや? 割ってみました。

写真では出しませんが、中は新しいセルで単4×10本でした。恐らく、どこかのOMさんが同じように苦労されて交換されたのでしょうね。まだまだOKなので利用させていただきます。

ちなみに今回の交換で、12V2000mAと容量大幅アップです。

やっぱり車を降りて、AZ-11片手に登山すべきですかね~

アツデン AZ-11 送信スーパーナローに調整

(2025/7/7 16:02:08)

アツデン AZ-11 送信スーパーナローに調整

(2025/7/7 16:02:08)

Eスポのコンディションいいですね。10mFMでも多くの局の声が聞こえています。ハンディー機にロッドアンテナでも楽しめそうです。

手持ちのほとんどの10mFM機は、スーパーナローFMに改造、調整していますが、そう言えばハンディー機はオリジナルのままでした。これでは他の局に迷惑を掛ける可能性があります。

実はハンディー機は開けてみたことがありません。パーツ、配線ぎっしりっていうイメージ。できれば開けたくないんですよね。というものの、頑張ってみましょう。

背面の3本のネジをはずす

上部のダイヤル、パネルを取ればパカッと・・・まではいかないけど、開きます。

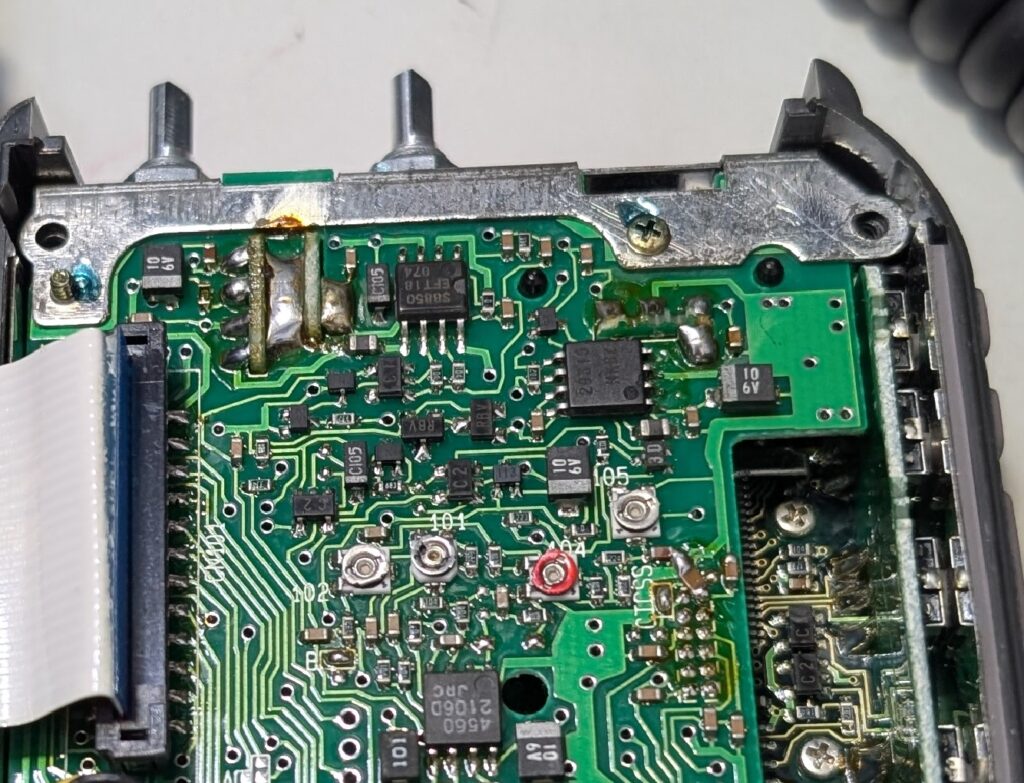

チップ部品が沢山使われていますね。これは壊したらなかなかヘビーです。慎重に、慎重に。

幸い、この

AZ-11は回路図がメーカーサイトにアップ されています。

VR104がMICデビエーションの調整ですね。他にトーンのデビエーション調整がVR105となっています。

デビエーション調整の半固定ボリュームに印を付けました。

実際に送信しながら調整します。IC-7300でスーパーナローのFIL3に設定し、スケルチを深くかけ、マイクに大きな声や口笛を吹いてもスケルチがはずれないレベルまで下げます。

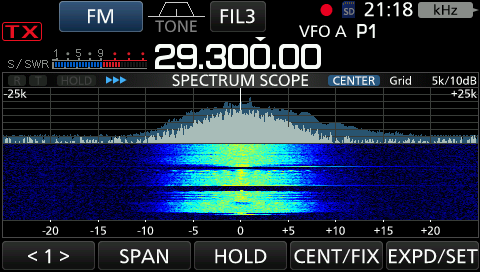

チャプターしたタイミングがあまりくよなかったかもしれませんが、IC-7300のバンドスコープはご覧の通り。左が調整前、右が調整後。幅が狭くなっているのがわかります。

さて、次に受信のフィルター交換ですね。回路図によると、CFWM455Eが使われているようです。このウラあたりにあるのかなぁ?

この反対側に辿り着くには、ちょっとやっかいな気がします。送信は他の方に迷惑をかけるから調整が必要でしたが、受信はそのままでも迷惑を掛けるわけではありません。大事なAZ-11です。今回は弱腰となり、送信デビエーション調整のみで終わります。

以前、QRP優先周波数として、29.00MHzが使われていたことがありますが、本来は、29.00MHzではFM送信ができません。ハンディ+ロッドアンテナのスタイルでオンエアする若い方も出てきています。どこか優先周波数を設けられないものでしょうか。

以前は10mは出力50WがMAXでしたが、最近は200W以上平気で出している局もいて、しかもそういう局に限って受信が悪いものですから、呼んでも呼んでもダメ、何だ10mFMはと嫌になる方もいるようです。仕方ないといえば仕方ないのでしょうけど、たったひとつ設けることでファンが増えるような気がしてなりません。そう、合法CB無線の8chように。

個人的には、思い切って29.520MHzはどうかと思います。国際バンドで、レピーターの入力周波数ですが、QRP+ロッドアンテナであれば、しかもDXオフシーズンですから、迷惑を掛けることは無いと考えます。

アイコム IC-901 10mFM ナロー改造

(2025/6/23 15:19:22)

アイコム IC-901 10mFM ナロー改造

(2025/6/23 15:19:22)

バブルな頃、IC-900を車に載せていました。もちろん10mFMのバンドユニット追加。1200MHzも載せていまして、結構な金額だったと思います。本体とコントローラーを光ファイバーでつないでいて、斬新的で格好良かったのですが、泡がはじけて処分したように記憶しています。hamlife.jpさんに良い記事がありました。

【動画】アイコム会長の特別講演「アイコムの50年<その10>」光ケーブル採用のセパレートタイプ、IC-900編

この後継種がIC-901でした。

今回、28MHzバンドユニット付きのIC-901を安く譲っていただきました。てっきり10mFMだけかと思っていたら、144MHzと430MHzは内蔵されているんですね。28MHzのバンドユニットに、もうひとつ何か載っかっています。UX-S92とあり、2mのSSBユニットでした。10mFM専用機と思って買ったのに、いろいろ付いています・・・

送受をチェック。きちんと10W出ています。お、耳が良いですね! SGからの-135dbmの信号も確認できました。ただし、このリグには、当然ナロー切り替えは付いていません。そこで、改造です。と言っても、受信は455kHzのフィルターを狭いものに変更して、送信はデビエーションを調整するという簡易な方法です。

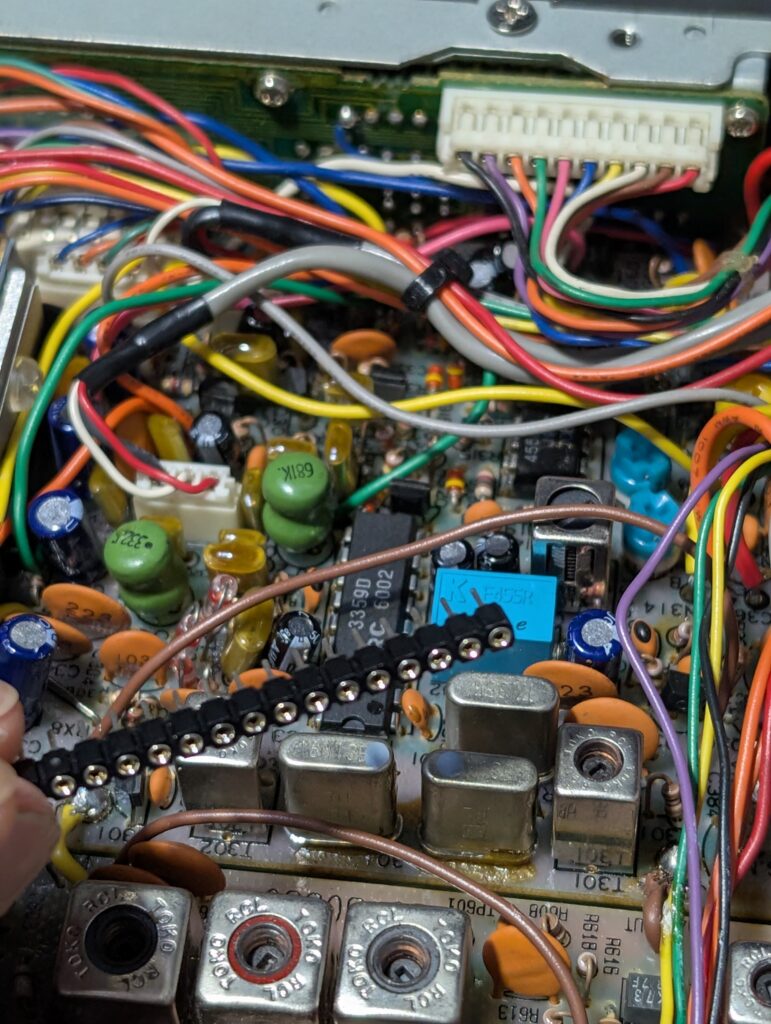

28MHzバンドユニットを開けます。おなじみモトローラMC3357Pの横に、青いフィルターが。”CFV 455E10″と書かれています。Eが帯域幅、普通のFM用ですね。これをGやHのものと変更します。しかし、この青のフィルターは初めて見るような・・・

沢山仕入れたこれが使えそうですね。取り外し!

ん? 何だかピンの配列が違うような気がします。持ってるナローフィルターのピンと合いません。

やっぱり違う。仕方がないので、ナローフィルターのピンをグニュと曲げてピン配列を合わせます。

これでいけるか!

1ピンだけ長さが足らず、延長。なんとか納まりました。

デビエーションは半固定ボリュームで調整します。私の調整方法は、IC-7300をナローにセット、スケルチを深くかけます。送信しながら、口笛吹いたり、あ~と言ってできるだけ大きな音声をマイクから入れます。その時に、スケルチが切れないところまで絞る、それだけです。一応バンドスコープでどの程度広がっているかも確認はしますが。

デビエーションを狭くすることで、88.5Hzのトーン信号が不足することもありますので、これも半固定ボリュームで調整。完成です。

コントローラーの液晶表示部分の右側麦球が切れていました。LEDと交換、今度は左が暗く感じるようになったので、点いてはいますがこれもLEDに交換しました。スイッチのバックライトの麦球はせっかくですからそのままにしておきましょう。

IC-900はバンドユニット、インターフェースユニットが同じサイズでしたが、このIC-901は本体の上に載せるバンドユニットの横サイズが大きいため、非常に不格好です。モービルブラケット

MB-31 が無いので、代わりに金具で自作されていましたが、何とかスマートにしたいですね。

またまた使わないリグが増えました・・・

追記 英語版ですが、サービスマニュアルがネットにあります。ありがたいですねぇ。

AZDEN PCS-5800H ファン回らず

(2025/6/12 16:55:56)

AZDEN PCS-5800H ファン回らず

(2025/6/12 16:55:56)

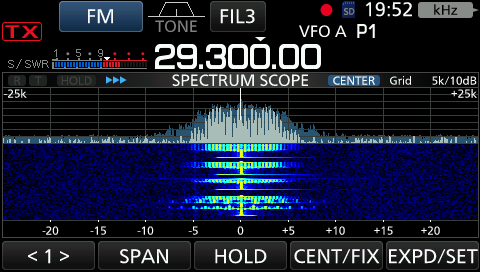

PCS-5800Hが最近のお気に入り

なぜここまでAZDENの10mFM機を集めてしまうのでしょう。

それは、私がアマチュア無線を始めた40年ほど前、憧れの無線機だったからです。いや、いろいろ他に無線機は持っていたのですが、なぜか手が届かない。開局以来10mFMが好きでありながら、AZDENは持っていない。

ちなみにその時の固定局は、FT-102を送信機として、受信機を2mのハンディー機IC-02N+自作のダウンバーター(送信機能もあった)という組み合わせでやっていました。IC-02Nにはスキャン機能もあったので、非常に便利だったのです。耳もFT-102に比べ、そこそこ良かった。

車は、アイコムIC-900を経て、長い間TM-741,742シリーズを使っていました。どちらも、オプションの10mFMユニットを入れてです。

いつ、最初にAZDENの無線機を手にしたか忘れましたが、ここ十数年のことだと思います。ネットでオークションも始まって、AZDENへの思い入れが爆発したんでしょうね。

10mFM機は、PCS-2800に始まって、4800、5800、6800、7800、7801と発売されてきました。最も憧れたのは4800。あのスキャン時のLEDが流れるのがたまりませんでした。ただ、10W機しかありません。ハイパワー機が登場したのは、5800からで、PCS-5800Hという型番になりました。

テンキーがあるフェースが好きで、ハイパワーが出せるとなると5800Hとなるんですね。しかも、5800のみに”スキャンロックアウト機能”があるんです。これは、指定したメモリーだけ、スキャンリストからはずすことができるというものです。スキャンしてて、ノイズ等でしょっちゅう止まる、そんな時に便利な機能です。

ファンが回らない

10W機であるPCS-5800にはファンがありませんが、45Wにハイパワー化されたPCS-5800Hには放熱板にファンが付いています。

5800Hは、このファンが回らなくなる故障が多いようです。私が手に入れた2台もファンが回りませんでした。温度とか関係なく、送信すると回るというものです。

1台は、ファン自体の故障でした。Amazonで適当なファンを選び、付け替えだけでOK。ちなみにサイズは、40mm X 40mm X

20mm の12Vです。今回、安い これ を購入。

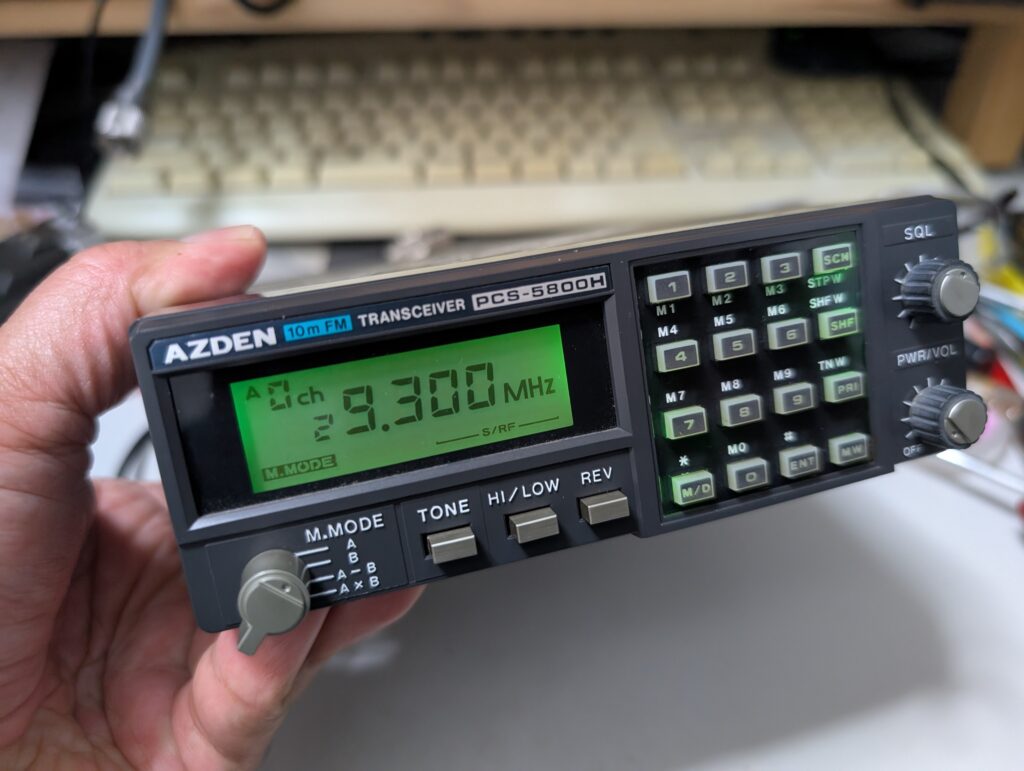

もう1台は、ファンはOKですが、ファンを回す12Vがかかりません。Xに投稿したところ、7L4BQFさんより、ふたつの部品を交換して修理できたとのこと、また、回路図をJQ1ABR各務OMから送っていただけました。(その後、アツデンさんのウェブサイトでも公開されました)

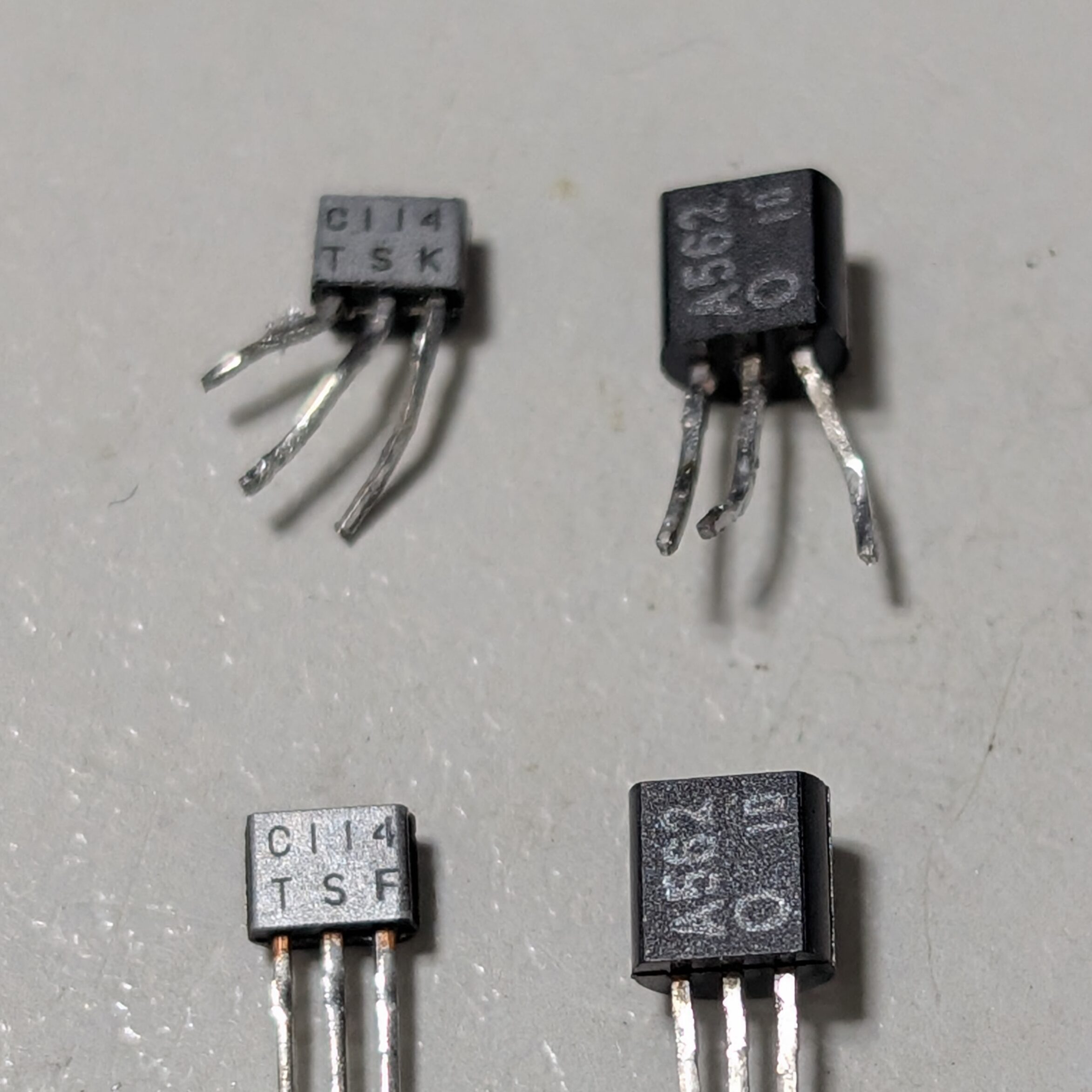

Q503は2SC562-Oとなっていますが、実際は2SA562-Oが付いています。回路図もPNP型ですね。これとQ504を交換すればいいのですが、ここまでいきつくのがちょっと面倒です。

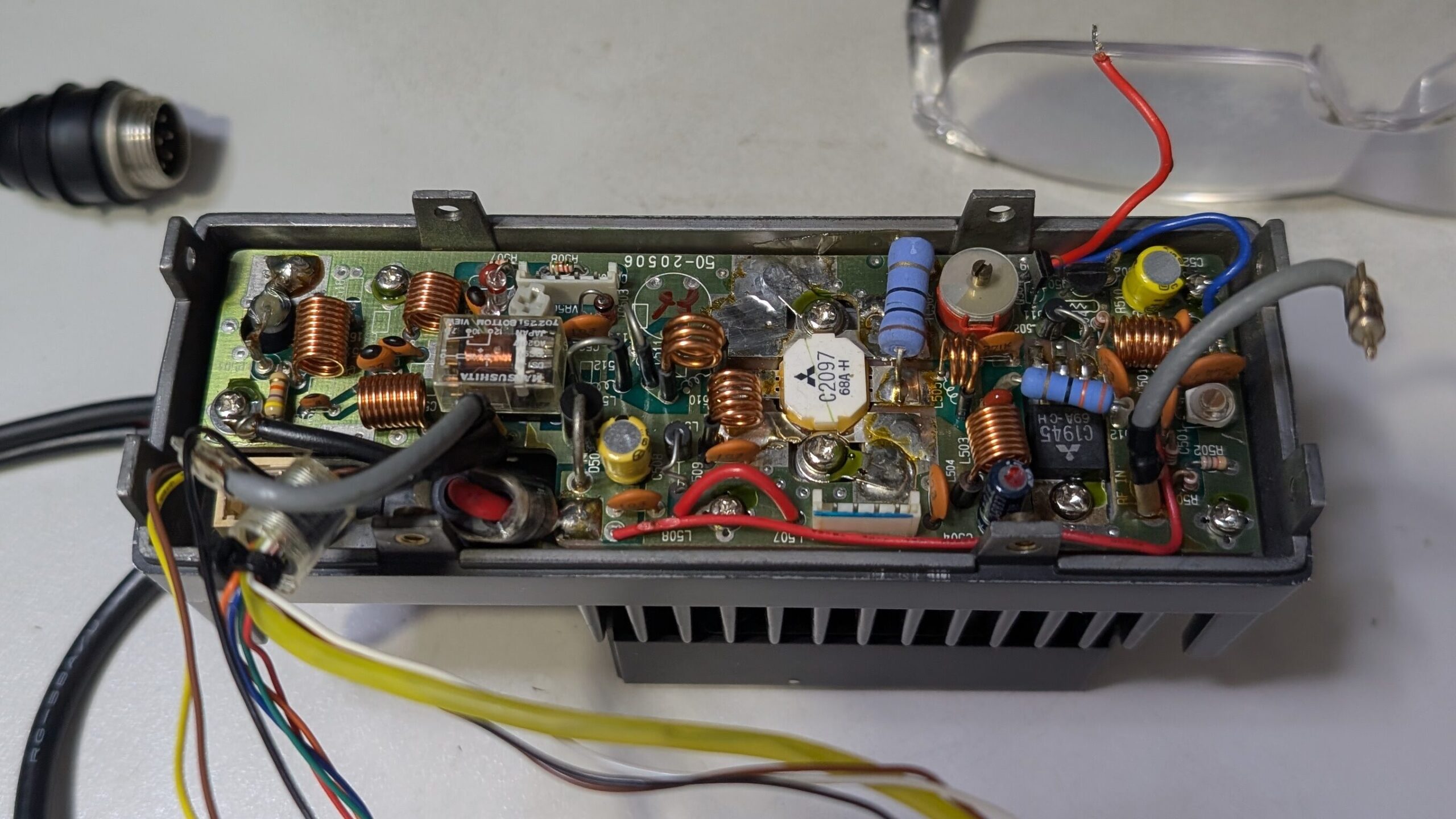

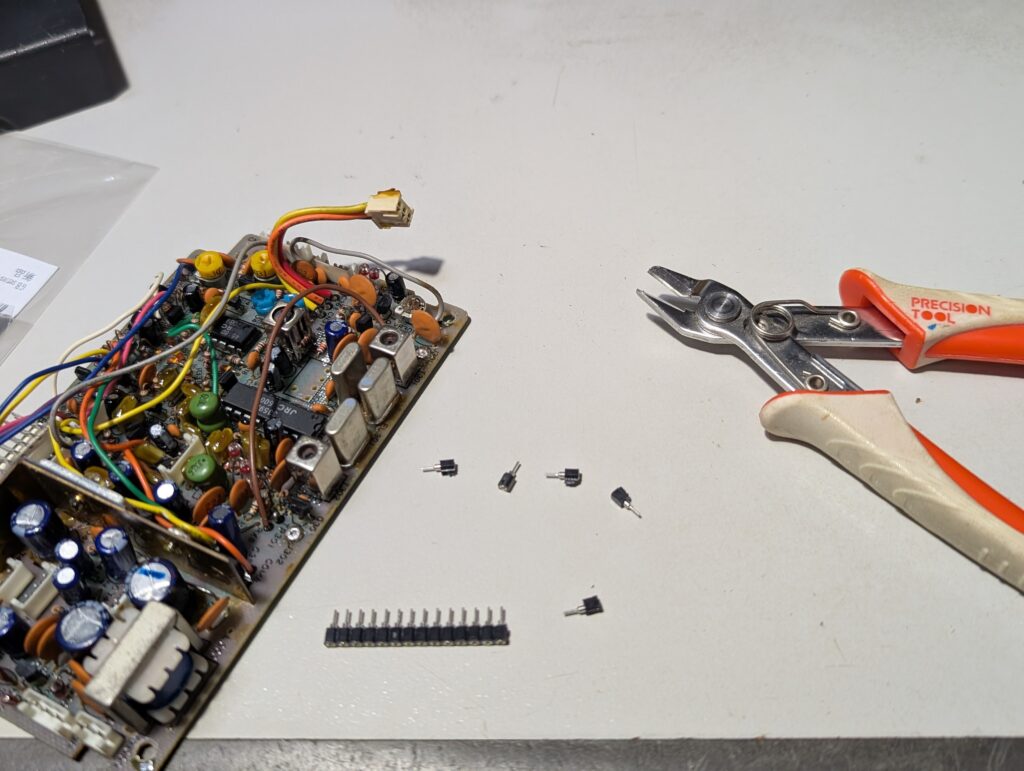

本体からパワーアンプ部を取り外し、さらに基板と放熱板を分離させます。交換するパーツは右上、黄色いコンデンサの左にあるトランジスターです。

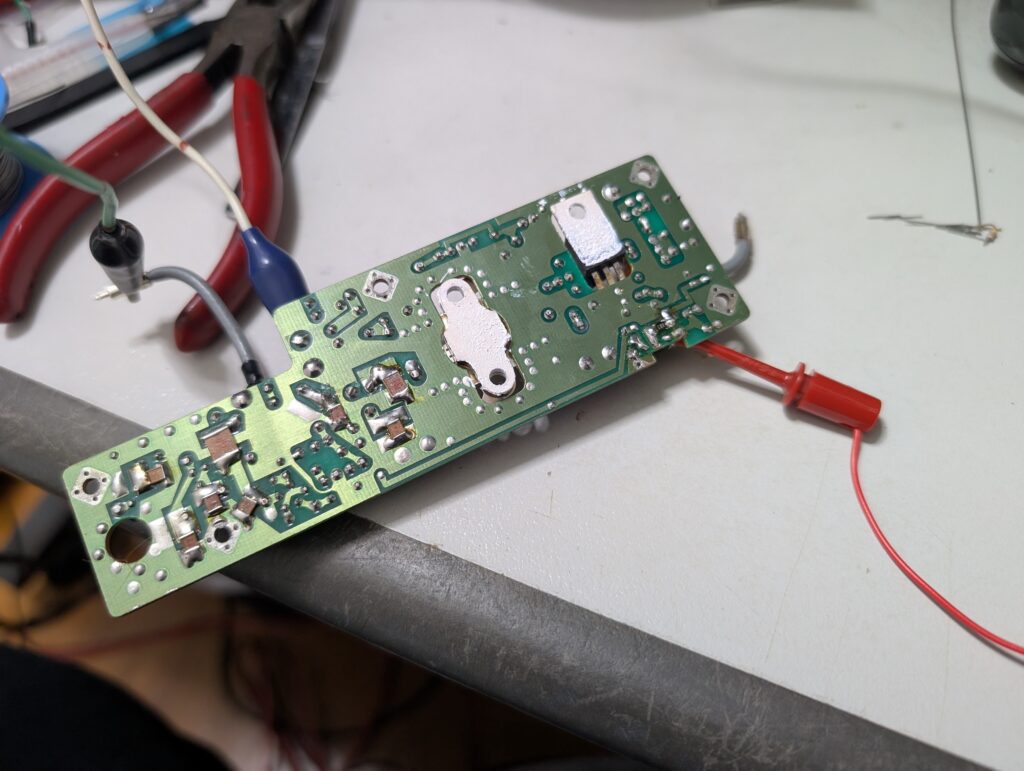

何とか交換できました。半田面にはチップ部品もあって、ちょっと苦労しました。

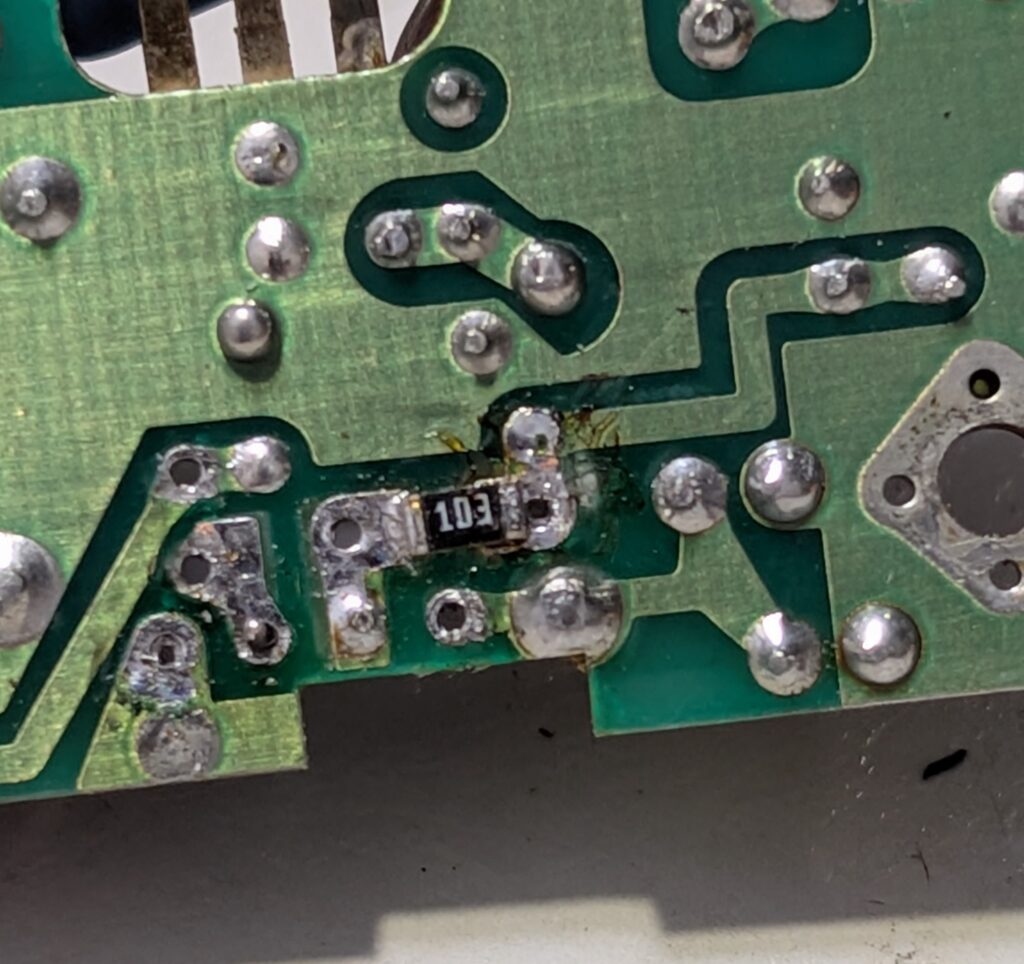

この103=10kΩ の抵抗は、回路図にはありません。プルアップ抵抗というらしいです。

取り外したトランジスターをチェック、2SC562は壊れています。DTC114TSは問題無さそうなのでそのままテストしてみましたが、ダメ。DTC114TSの到着を待って交換。

交換後のテストです。PTTラインの8Vを加えると、リレーがカチッと鳴り、ファンの接続端子に電圧がかかります。OKです! 今度は組み上げ。電源とアンテナのラインは半田付けが必要です。PTTを押すと、無事ファンが回るようになりました。

定格の45W出ない・・・

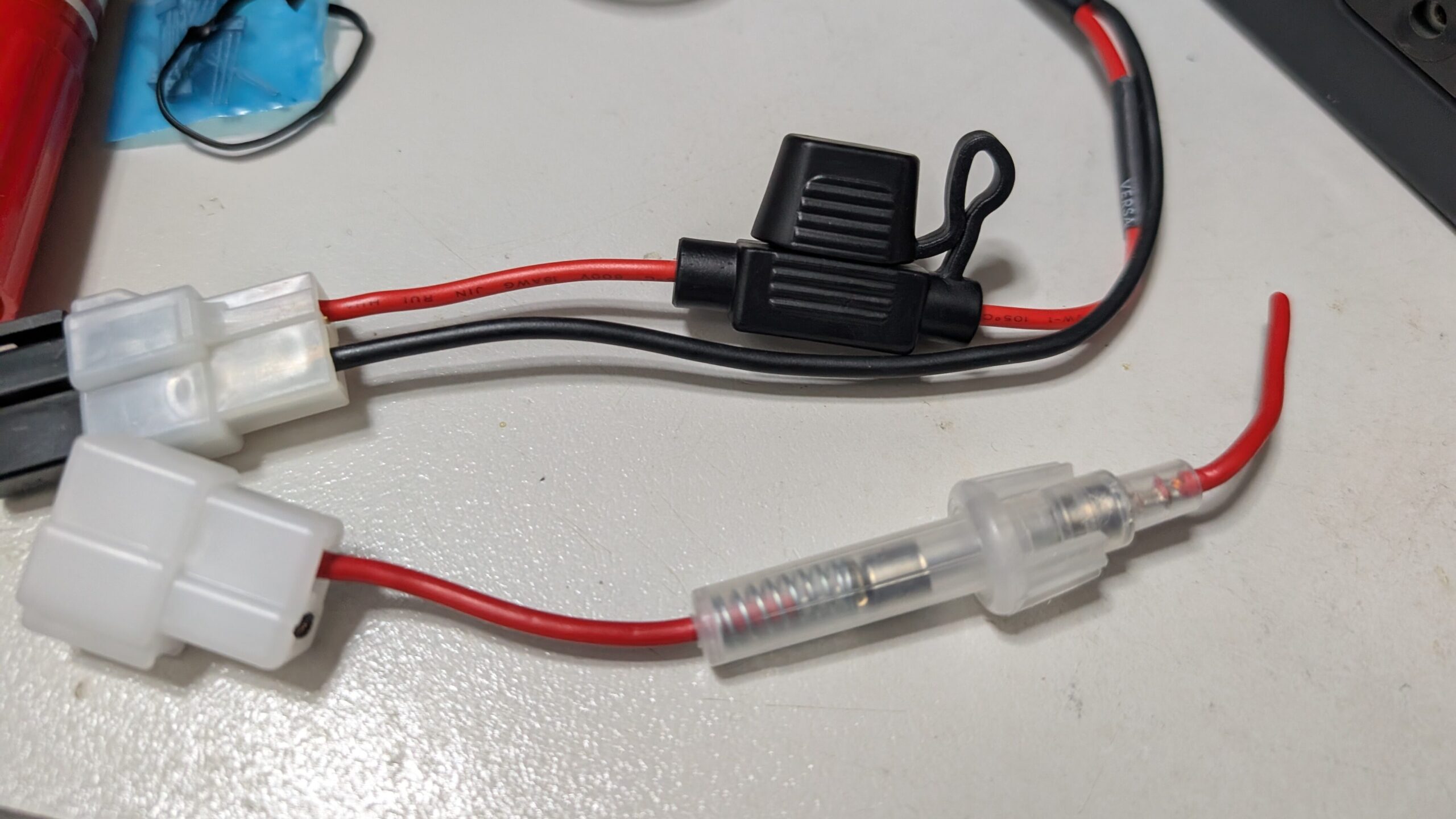

前の記事「 アツデン PCS-5800H の修理 」でも書いたのですが、定格は出力45Wなのですが、実測30W程しか出ていません。7M4HXT長島OMより2SQの太いコードに交換しているというアドバイス、そこで2SQ(14AWG)の平型ヒューズをネットで購入しました。ところが送ってきたのが細い18AWG、まあヒューズ部分だけでも取り替えてみましょう。

定格の45Wは出ませんが、40Wまでは出力できました。まぁ、これで充分でしょう。

喜んで、テスト。PTTをカチカチ、ファンが動きます。 おーーーー (当たり前)

と、PTTを離しても今度はファンが回りっぱなしになりました。あれれ?

今度はファンが回りっぱなしになって修理

5800Hの電源スイッチをオフにしても回っています。まぁ、回路上、そうなるでしょうね。再び開腹。面倒だなぁ、ってそれを趣味にしているのですが・・・。

予想通り、2SA562-Oがお亡くなりになっていました。なんか回路上に無理があるんですかねぇ? またすぐ壊れそうで、ビクビクしながら使うことになりそうです。

10mFM機のナロー改造にICソケットを使う

(2025/5/6 15:08:25)

10mFM機のナロー改造にICソケットを使う

(2025/5/6 15:08:25)

10mFMでは少しでも多くの局が利用できるように、FM帯域を狭めて10kHzステップでやっています。(29.01MHz~29.20MHz推奨)最近のトランシーバーにはフィルター切り替えができるようになっていて、送信のデビエーションも狭くできます。

古いリグの場合、それなりの改造と調整をするのですが、受信改造は手に入れやすい455kHzのフィルターをAM用に交換すればとりあえずOKです。

AZDENのPCSシリーズでフィルター交換しようとするとそこそこ大変なんです。

AZDEN PCS-5800H フィルター交換失敗?

こういう単純ヘマをやる人もいる(私)

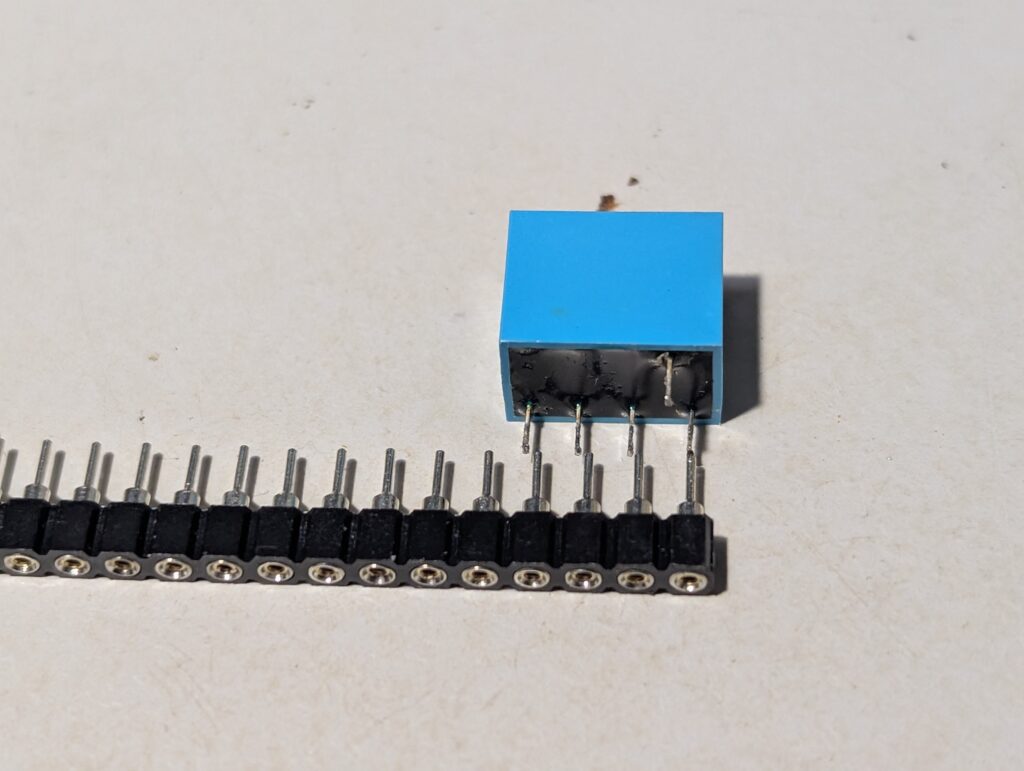

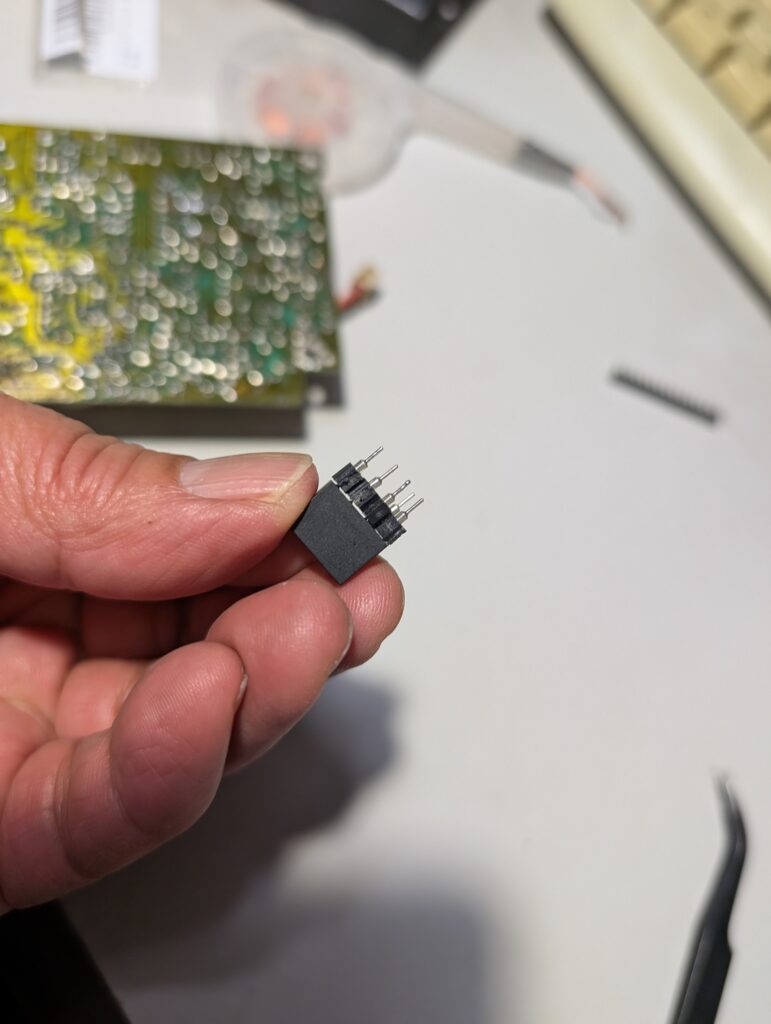

ローカル局と、「ICソケットみたいなフィルターソケットがあったらいいのに」と話していました。そうすれば、いろんなフィルターをカバーを開けるだけで交換できます。と、失敗談をXに上げていたら、7M4HXT長島さんより「基板にICソケットを取付するとフィルターが脱着式に出来ます」と写真添えてメッセージいただきました。おおお!素晴らしいタイミング!

おすすめの一列ピンをAmazonで注文。

交換するフィルターは中華製。ちょっと不安もあったりして、直付けはできれば避けたいところ。

そういうことで、今回からこのICソケットを利用します。

足が4本並んでいる方、ICの足とはちょっと間隔が異なるようです。

ICソケットの足を1個ずつ切り離します。

切ったICソケットをフィルターに1個ずつ取り付けます。

基板上に半田付け完了。

引っぱれば、スポンと抜けます。当然だぁ~

これで、フィルターの比較も簡単にできます。

ちなみに、今回のフィルターは問題なし。-135dBmの信号も受信できています。

今回使ったAZDENのリグは、私が2番目に好きなPCS-5800でした。これで何台になった?

仕事場のアンテナをCR8900に交換した

(2025/4/13 13:59:27)

仕事場のアンテナをCR8900に交換した

(2025/4/13 13:59:27)

仕事場でも無線機があるという、ワンオペならではでして。IC-705にTM-D710をデスクに置いています。あ、デジ簡ハンディも。

大好きな10mFM重視なのですが、アンテナは数年前に西ハムで買ったVダイポール。平屋のこの部分ですから、地上高は低いです。

テッペンにはアローライン。2m用ですが、もともとはデジコミ用として設置したものです。(ワイヤーは3.5MHz~のEFHWアンテナ)

アンテナはフルサイズが持論ですが、ふと倉庫に古いCR8900が眠っているのに気が付きました。ダイヤモンドアンテナ製で、29MHz、51MHz、144MHz、430MHzの4バンドアンテナです。モービルでもこのアンテナを使っています。もう何本目??

これをテッペンにあげれば、4バンドいけるやん、ということで、基台、ラジアル等の準備をしていましたが、腰が重くてずっとほったらかしていました。

季節も良くなり、今しかないかと。(それでも屋根のトタンは熱かった)

上げたCR8900は、上部のコイル部分が少し曲がってて格好悪いのですが、ラジアルの長さを調整、SWR1.2位まで落ちまして、良しとしました。

今までは、水平偏波でしたが、しばらくは垂直偏波で遊びたいと思います。

そういえば、2年前の近距離Eスポの時は、Vダイポールが活躍しました。今度はどうでしょう。

垂直にするとノイズが増えるってのが定理みたいですが、アンテナを高くしたので、室内の電子機器のノイズの影響は減った気がします。ところが、近くの電柱からと思われるノイズをムチャ受けるようになりました。

こいつがすぐ近くにあるんですよねぇ。

いろいろググってみると、電力会社に言って改善してもらった、という話が。

近くチャレンジしてみたいと思います。

あと、隣室のシーリングライトのノイズも凄い。ノイズフィルターを組み込んでみますかねぇ。

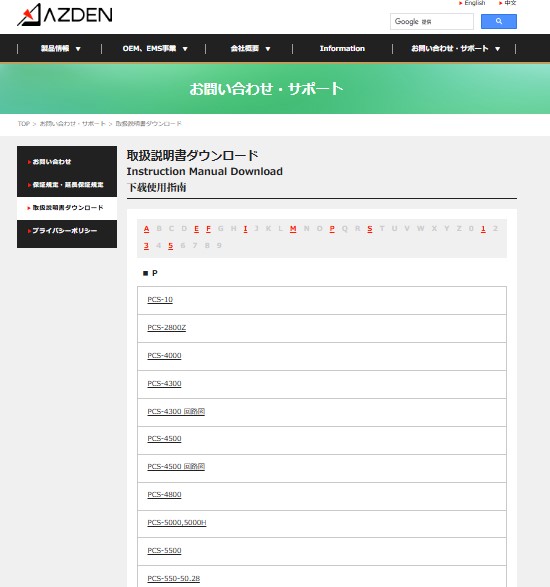

AZDENがアマチュア無線機取説と回路図を公開

(2025/4/3 19:50:37)

AZDENがアマチュア無線機取説と回路図を公開

(2025/4/3 19:50:37)

アツデンといえば、10mFMを愛する我々にとって、今でも素晴らしいアマチュア無線機を作ってくれたメーカーです。最近、10mFMの歴史を調べていますが、初代10mFM機であるPCS-2800の素晴らしさをしみじみ感じます。

未だにアツデンファンが多い10mFMマンですが、時々「おーい、誰かPCS-〇800の取説持ってないか~」なんていう依頼を目にします。取説があればなんとか融通をつけてきましたが、実は、アツデンさんにお願いすると、あっという間にPDFで送ってくれるのです。しかし、わざわざ問い合わせるのには気が引けます。

アツデンマニアの末席ではありますが、アツデンさんにお願いしてみました。ウエブサイトでの公開です。検討しますの回答から一ヶ月。本日、なんと下記メールをいただきました!

お世話になっております。アツデン〇〇です。

先日お問合せいただきましたアマチュア無線機取説と回路図の件、すべての機種ではございませんが可能な範囲で弊社HPにアップロード致しました。

https://www.azden.co.jp/contact/manual/

必要な際はこちらからダウンロードいただけると幸いです。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございます!!

早速アクセスすると、Pのページ、今まで”PRO-XD”という、業務用ワイヤレスマイクの取説だったのですが、ずらりアマチュア無線機の型番が並んでいます!!

しかも、回路図も!

アツデンさん、本当にありがとうございます!

リニアは無理なので、 通信機用ヘッドセット

を買って、これからもアツデンファンを続けたいと思います! (でも、実は10mFM機が出ないかな~と期待、あ!CB無線機もいいのでは!AZDENブランドのCB無線機、見てみた~~~い)

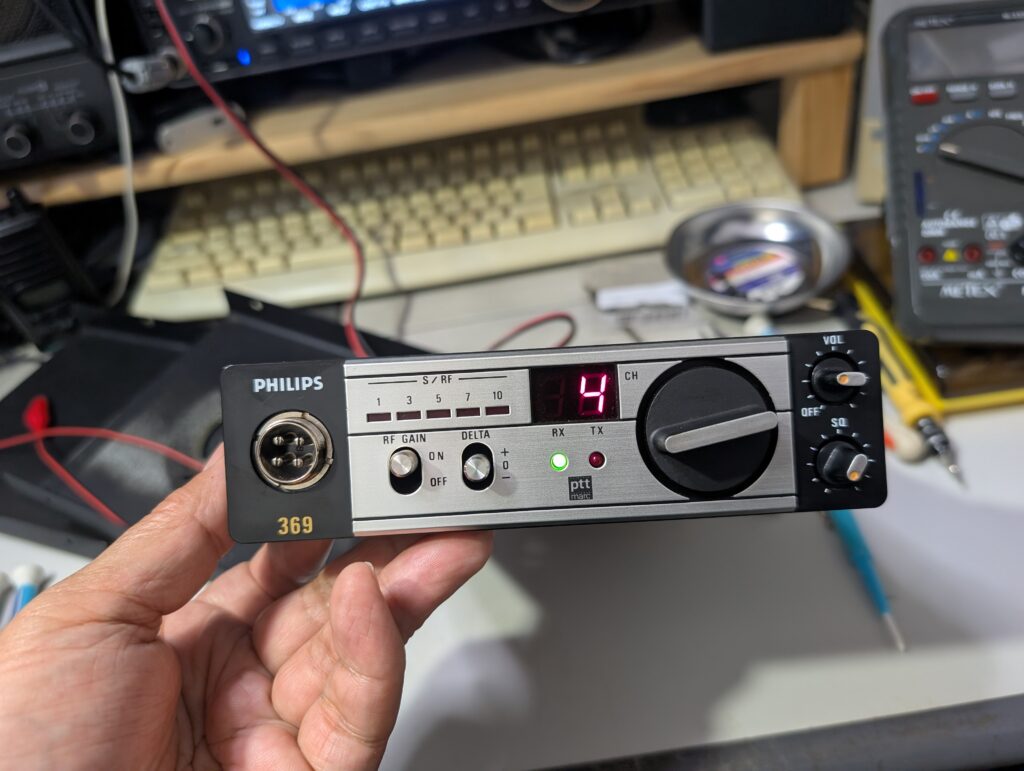

フィリップス369を修理

(2025/4/2 16:55:29)

フィリップス369を修理

(2025/4/2 16:55:29)

ゴチャゴチャと無線機が増えていますが、時々は電気を通してあげましょう。

10mFMにはまだ改造していません。なかなかの美品ですが、受信も送信もできません。PLLが発信していないのでしょうか。

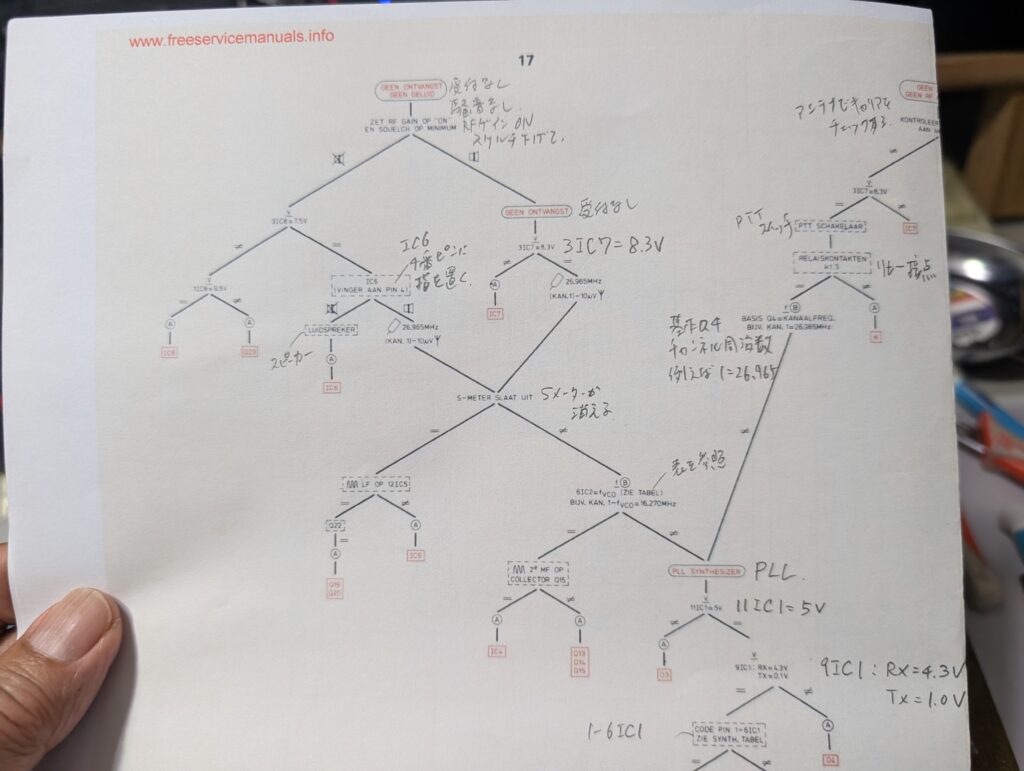

この369、正式名称は22AP369ですが、サービスマニュアルがネット上にころがっています。その中には故障の場合のチャートもあります。ただし、オランダ語。グーグルさんに翻訳してもらい、手書きで書き込んでいます。

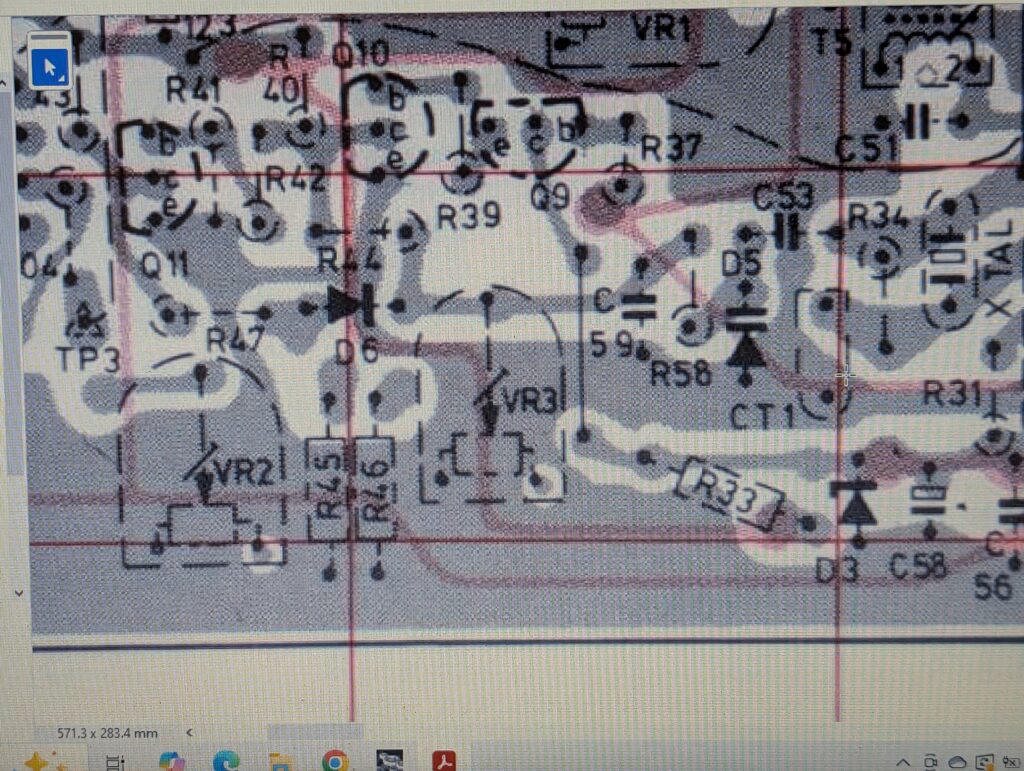

5V出てるはずのところが出ていません。回路図ももちろんあります。

R33の右側に電圧がありません。パターンを見ると表面のパターンのようです。スルーホールってやつが接触不良なのでしょう。

半田面から、半田ごてでその部分に熱を加え、一回溶かします。

電源を入れると、SGからの信号を受信するようになりました。

あとは微調整。500mWってとこがいいですよねぇ~ わかるかなぁ~

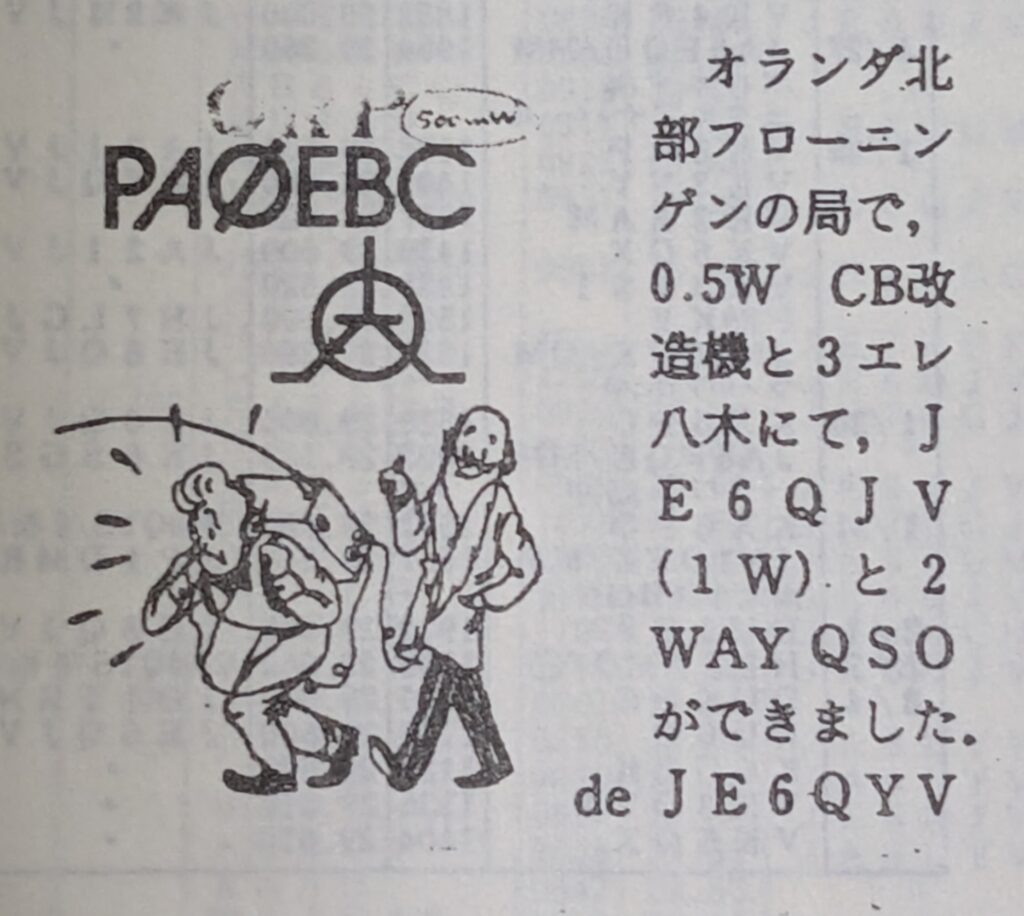

1984年頃のCQ誌をみると、オランダの10mFMの情報が少し載っていました。こんなのを改造してオンエアされていたんだろうなぁ。

1984年3月号の10mFMコラムには、こんな記事が。

これ、やりたい! しかし、あのQJV局のロケーション、システムからすると、我が家は引っ越さないと無理ですねぇ。

【記事画像追加

JI6CSH 篠田さん サイレントキー

(2025/3/22 14:56:28)

JI6CSH 篠田さん サイレントキー

(2025/3/22 14:56:28)

私が住む久留米で、普段10mFMで交信できる相手は小郡市の JI6CSH 篠田護さん

だけでした。ところが、ここ一年位お声を聞かない。心配なのですが、篠田さんの電話番号も知らない、連絡はアマチュア無線だけです。

先月送ってきたQSLカードの中に、篠田さんからのカードが2枚入っていました。ご自宅の住所が書かれていましたので、そのうちお伺いしてみようと思っていました。そういうことで、本日(令和7年3月22日)、昼から訪問したところ、どうもすでに引っ越しされているようです。ますます心配になり、篠田さんと親しかった方に連絡をとってもらいました。

すると、今日の午前中にお亡くなりになったとのことです。まさかまさか、虫の知らせだったのでしょうか。いつも無線でつながるから、という気持ちがありましたが、やはり携帯電話番号を聞いとけば良かったと、残念に感じています。

心よりご冥福をお祈りいたします。 牧野さんと10mFM楽しんで下さいね!

※篠田さんの写真を近く掲載予定