無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JG6DMH・ふくおかNX47のブログ

(2026/1/9 7:35:10)

JG6DMH・ふくおかNX47のブログ

(2026/1/9 7:35:10)

現在データベースには 210 件のデータが登録されています。

久留米特小レピーター復旧

(2020/9/17 6:32:27)

久留米特小レピーター復旧

(2020/9/17 6:32:27)

強烈な台風10号が来るというので、前のブログ通り高良山のレピーターを撤去しました。その際、ソーラーパネルまわりの劣化がひどく、新調することにしました。

ソーラーパネルと架台をここから注文。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kausmedia/

ところが、ソーラーパネルと架台のネジ穴が合わない。片方だけ合わせても、電源部分にひっかかってしまう。

説明書を良く読むと、何と、両面テープで貼り付けろとある。不良品かと思っていたが、そういうことだったのね。失礼しました。

しかし、10年はもたせようと考えているのに、両面テープのみでは心もとない。ということで、ソーラーパネルに穴を開けてネジ止めすることにした。

いい加減な作業なので、やりかぶる(失敗する)ことが多い。で、今回の失敗は、穴が貫通して下のソーラーパネル部分までドリルで傷つけてしまった。ちょっと敷物でもしておけばいいのに。

テスターで当たったら、0V。チーン お亡くなりになった。

やっちゃった。まぁ、安いからいいか、と涙目の自分に言い聞かせ、何気なくパネル裏のボックスを開けてみた。

何とまあ!どうしたことでしょう! これぞ中華クオリティーなのか。プラスラインが半田付けされていなかった。自由な身であった赤ラインは、はずれてしまっている。テスターで調べると問題なし。どうせ別コードを使うので、既存コードを外して半田し直し。

15日夕方、高良山へ。この場所は許可を得ているところです。(昔の勤務先)

今回は、単管パイプ2本でがっしり固定しました。

今まではアルミの収縮ポールで上に上げていましたが、風でゆらゆら、ゲートウェイとの間でQSBが発生していました。今回は少し低くなりましたが、QSBは無くなると思います。

ちなみにレピーター本体のブログはこちらです。

DJ-R200Dで新しいレピーターを製作

久留米特小レピーター 揺れてる

(2020/9/17 2:03:54)

久留米特小レピーター 揺れてる

(2020/9/17 2:03:54)

自宅eQSOゲートウェイ=>久留米レピーターのアクセスがQSBあって途切れるので先日様子を見に行きました。強風でユラユラしていました。単管パイプにでも交換必要かなぁ。

自宅eQSOゲートウェイ=>久留米レピーターのアクセスがQSBあって途切れるので先日様子を見に行きました。強風でユラユラしていました。単管パイプにでも交換必要かなぁ。 pic.twitter.com/mfnSinw237

— ふくおかNX47・JG6DMH (@Nx47J) July 20, 2020

久留米特小レピーター停波

(2020/9/17 2:03:20)

久留米特小レピーター停波

(2020/9/17 2:03:20)

台風10号がとんでもない強さだということで、久留米特小レピーターを撤収しに行きました。

ずいぶん黄色く変色しています。もう何年?

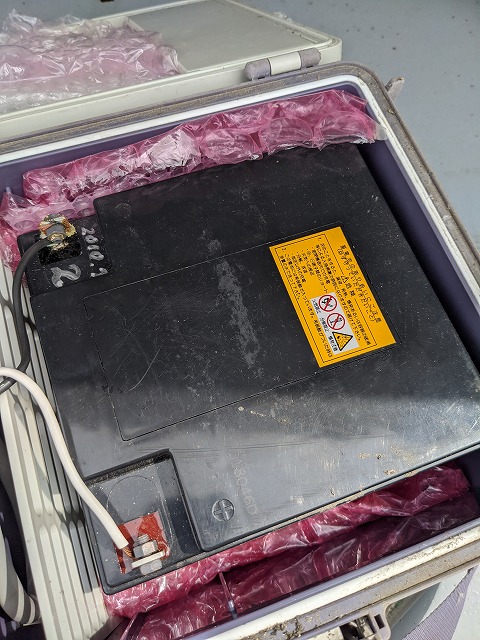

バッテリーは奥まったところに置いています。久しぶりに開けてみましょう。

2010の文字が。何とまぁ10年同じバッテリーで稼働中です。ソーラーパネルも同じ。まだまだいけますか。

ありゃ、これはまずいです。棚板の棚板受金具を利用していましたが、錆だらけどころか腐食しています。製作当時のブログがありました。

ソーラーパネル取り付け金具とバッテリー用クーラーボックス

中継器自体は昨年変更しました。

DJ-R200Dで新しいレピーターを製作

今回、ソーラーパネル関係を新調しようと思います。それにアルミポールもぐらつくので単管パイプに変更します。

というわけで、しばらく久留米特小レピーターはQRTです。

フィリップス369を40ch化できるらしい

(2020/8/13 1:52:03)

フィリップス369を40ch化できるらしい

(2020/8/13 1:52:03)

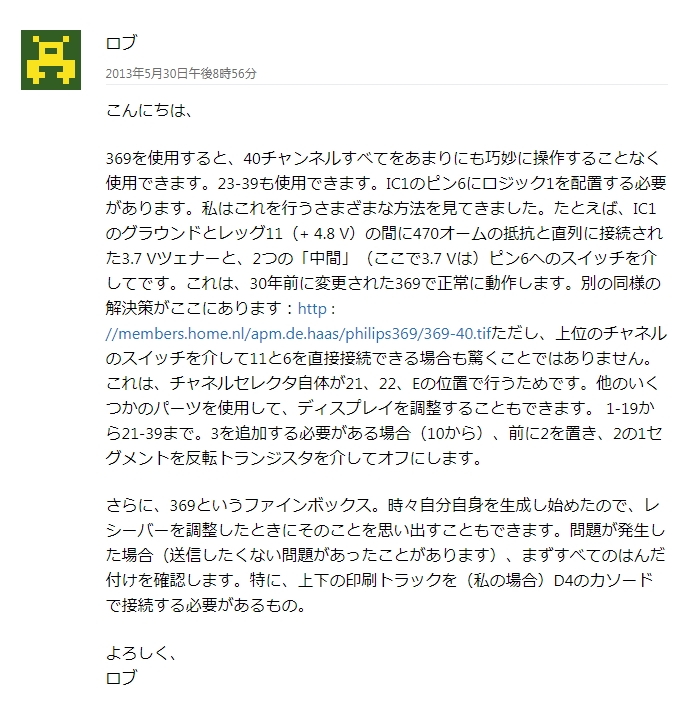

みつけました。369を”いじくりまわした”方です。

https://www.pa3hjh.nl/?s=369

この中のこの記事のコメント

https://www.pa3hjh.nl/22ap369-40/

いやぁ、グーグル翻訳、役立ちます。

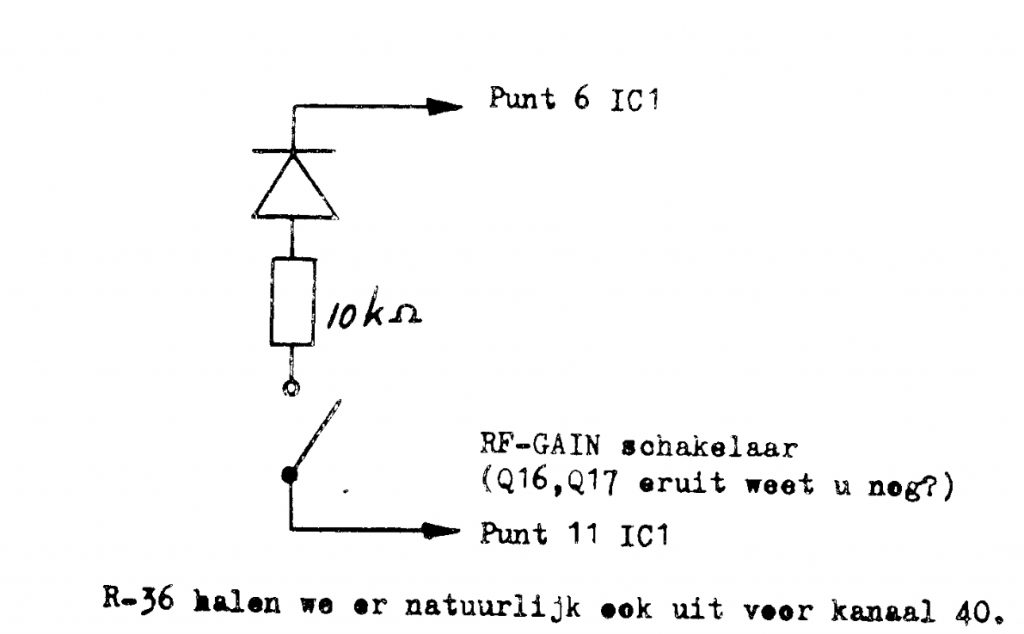

その別の同様の解決策というのがこれ。

RF-GAINのスイッチは普通使わないので、このスイッチでバンド切り換えしましょう。

R-36 halen we or natuurlijk

ook uit voor kanaal 40

もちろん、チャンネル40にはR-36も使用します

Q16,Q17 eruit weet u nog?

Q16、Q17を覚えていますか?

schakelaar

スイッチ

翻訳しました。

こんなサイトも発見、記録。

http://members.home.nl/apm.de.haas/philips369/

もっと出てきた!

https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/gerfeb82.pdf

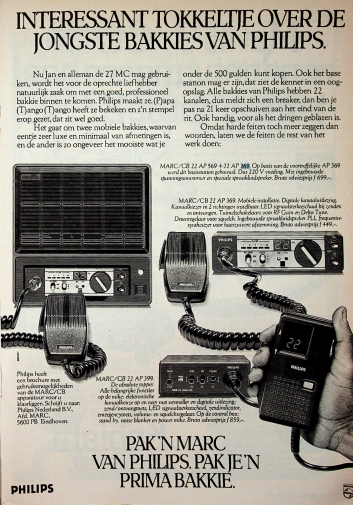

27MHz 500mW 22ch FM フィリップス369

(2020/8/11 20:01:13)

27MHz 500mW 22ch FM フィリップス369

(2020/8/11 20:01:13)

27MHz 500mW 8ch AM は日本独自の市民ラジオ。22ch

FMというのはオランダの初期のCB無線の規格だったようです。369でピンときた方は30年以上のベテランに違いありません。フィリップス369、FUJI369とか言ってた方もいらっしゃいましたっけ。

オランダのCB無線機なのであります。そう、フィリップスはオランダの会社です。私の場合、フィリップスは電気シェーバーのイメージが強かったりします。正式には

22AP369 という型番だったようです。

22AP369でググると、オランダの雑誌が出てきました。Radio Bulletin、「現代無線」みたいな感じでしょうか。

このCBトランシーバー、30年ちょっと前にブームとなりました。10mFMにオンエアできるトランシーバーが少なかった頃、格安で購入でき、29MHzへの改造キットが出たことから人気になったようです。半田ごて握って頑張ったOMさんもいらっしゃるのでは。

※改造記事はアップしたこちらのハンドブックの中にもありました。

https://nx47.com/modules/xpress/?p=1204

秋葉原の富士無線さんが、キットと一緒に販売されていた記憶があります。フィリップスのブランド名は。「FUJI」のシールで覆われていたような・・・

2017年の西日本ハムフェアでの展示。これ以来、探しておりました。

https://nx47.com/modules/xpress/?p=701

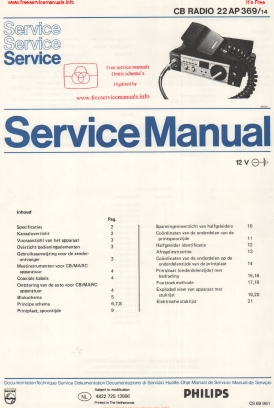

検索するとサービスマニュアルがネットにありました。回路図、調整方法全てバッチリ記載されています。ただし、オランダ語のようです。

https://elektrotanya.com/philips_22ap369_14.pdf/download.html

このトランシーバーは10kHzステップでして、いわゆるスーパーナローFMでした。そのため、受信感度いいんです。SGで-137dbmを確認、ノーマルのPCSシリーズより耳が良いです。

出力を測定、およそ500mW出ています。当時は2Wへの改造が盛んに行われていましたが、今回は敢えて500mWのままで楽しみたいと思います。

ちなみに二台購入したうちのひとつがパワー出ず。調べてみるとファイナルが抜かれていました。

改造しようとして、途中でやめたのかな。

このトランシーバーにはチップ部品が使われていません。古いので。勉強の材料には最適です。

CR8900の収縮チューブ交換修理

(2020/6/4 23:02:34)

CR8900の収縮チューブ交換修理

(2020/6/4 23:02:34)

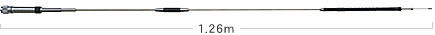

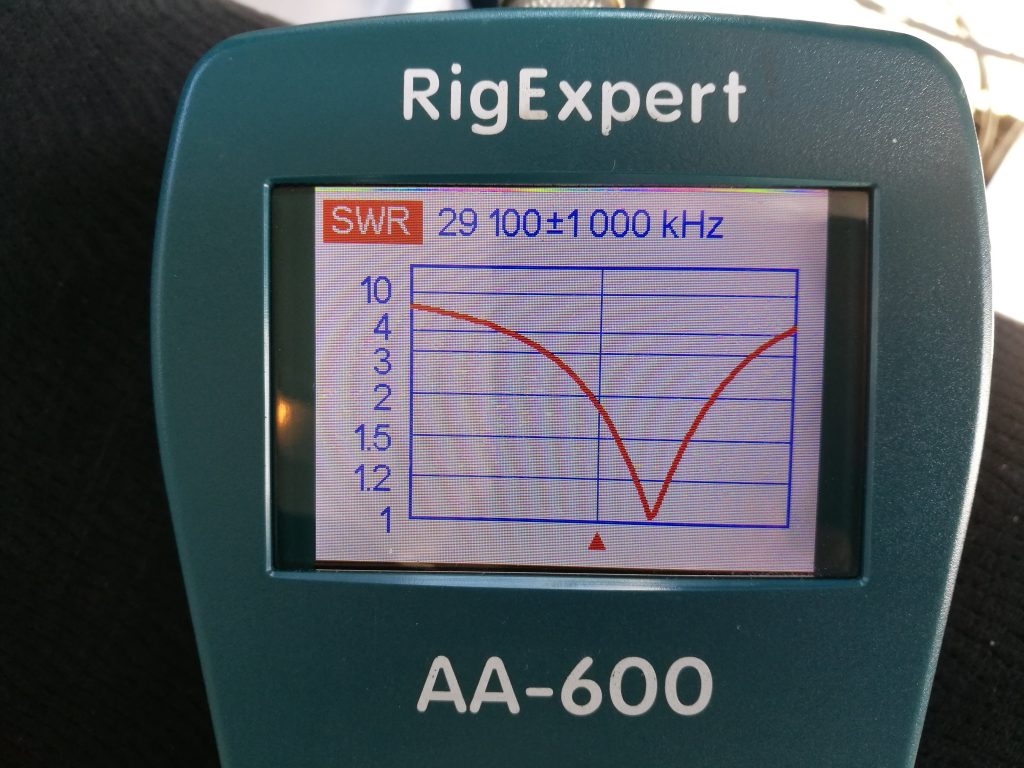

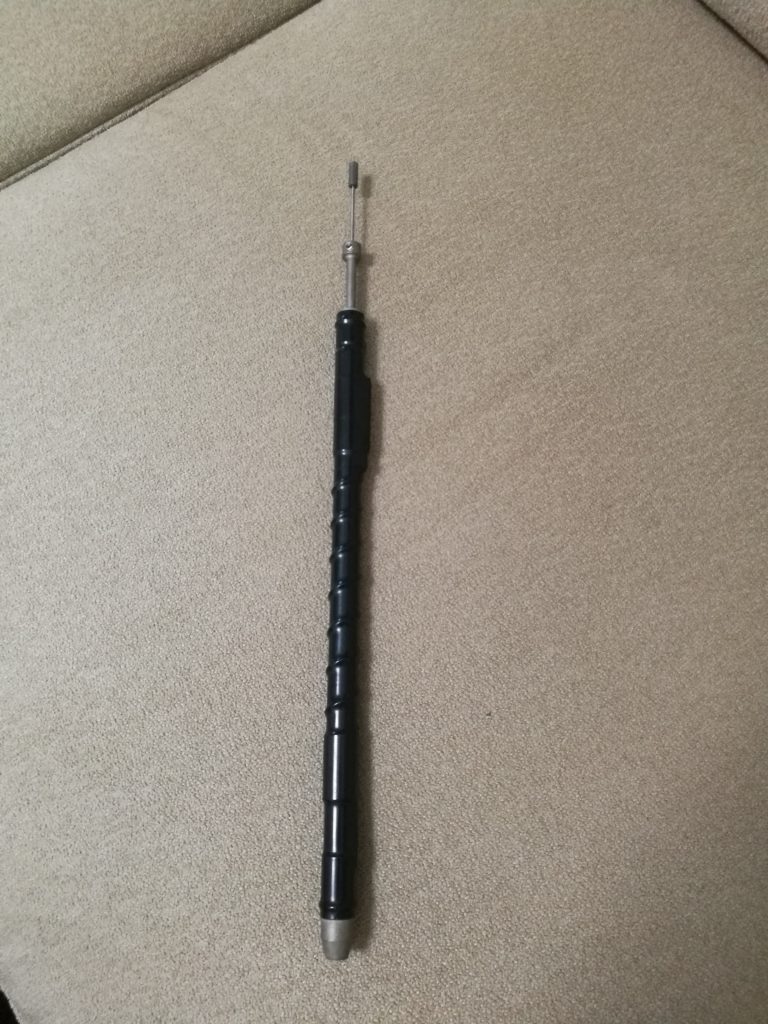

10mFM用モービルアンテナで最もユーザーが多いと思われるのが、ダイヤモンドアンテナのCR8900です。

10mバンドのみ上の調整エレメントで周波数を動かすことができます。

先日、時々29MHzのちょい下でSSBで送信することもあるので、中心を29.10MHz付近に合わせていたのですが、ずれています。しかも調整前の周波数にずれています。なんで?

車から取り外して再調整しようとしたら、コイル部分から水がたれています。そういえばOMさんから水が入ってSWRが高くなった、使っているとそのうち蒸発してSWR下がるんだ、なんていう話を聞いたことがあります。

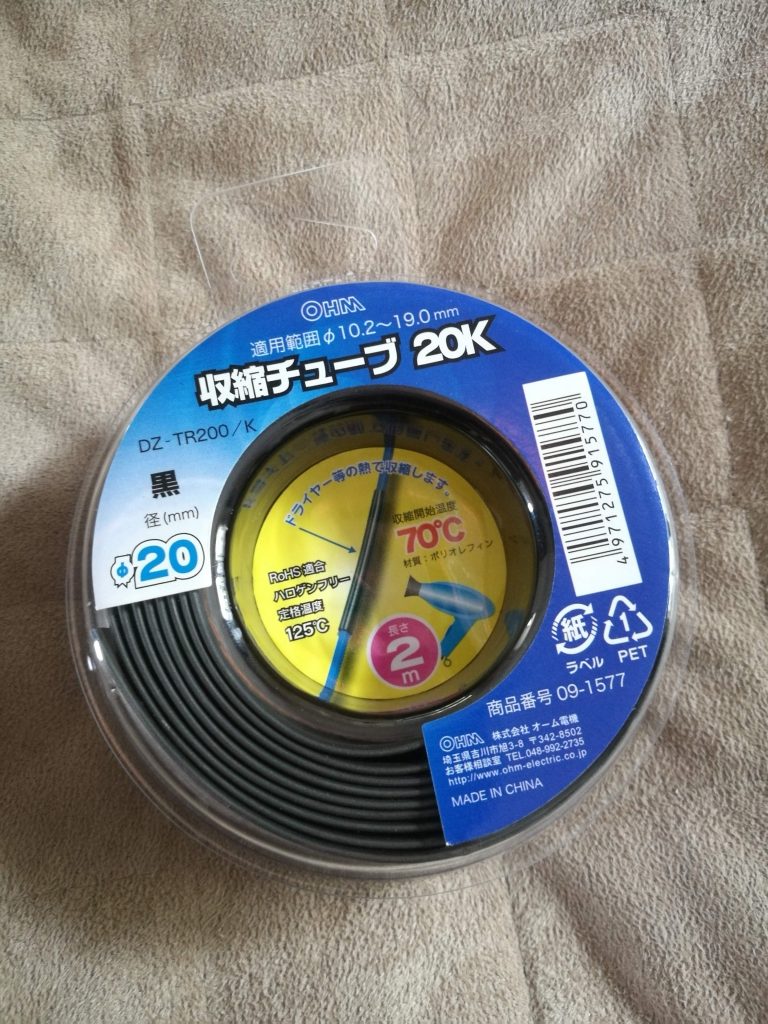

こりゃ、ヒシチューブの交換ですな。

今付いているヒシチューブをはがします。どうやらパイプの中にまで水が入っている様子。お天気いいので車の天井で数時間天日干ししました。ばっちり乾燥。

いつものDIY店にはこれしかない。ノギスでコイル部分の一番厚みがあるところを測ったら15mm。15mmのヒシチューブは内径14mm以下みたいに書いてある。悩むなぁ。大は小をかねるというけど、これはそう兼ねません。悩んで結局20mmパイのこれを購入。ちょっとでいいのに、こんな長さ要りませんけどね。

実際、差し入れてみると、でかい。しかも生地が厚い。大丈夫か? 家のドライヤーで熱風を吹きつける。変化なし。おいおい。

こういう時は、極端にやってしまう私。カセットボンベにガストーチバーナーで直接火を。「縮めーーっ」

何とかなったような気はします。ただどうも上部が心配。結局、自己融着テーププラスビニルテープ、末端は接着剤処理。

その後再調整で、OKになりました。そうそうヒシチューブつけない裸の状態だと上に400kHzほど上がっていたような。

このアンテナも消耗品なので、近くもう一本と思っていましたが、せっかく可愛がってあげたので、もう少し遊んでみようと思います。

本当は同じダイヤモンドアンテナの29MHz 144MHz 430MHz

3バンドのモービルアンテナのほうが好みでした。もう作っていません。あれ、型番なんだったけ。倉庫に入っているかも。

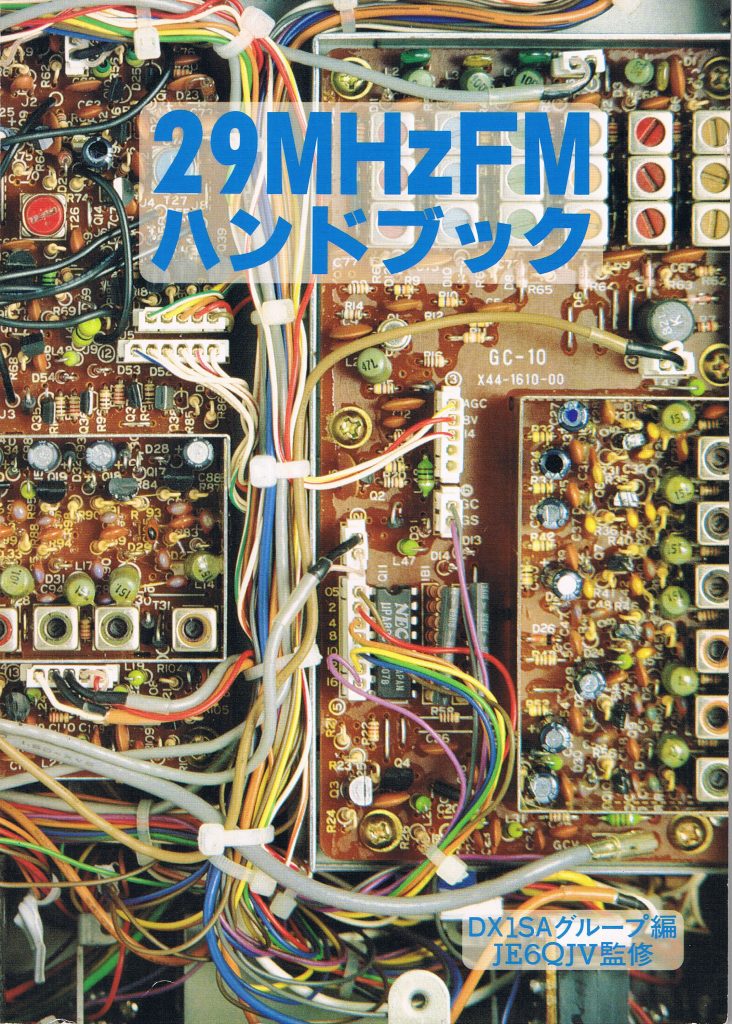

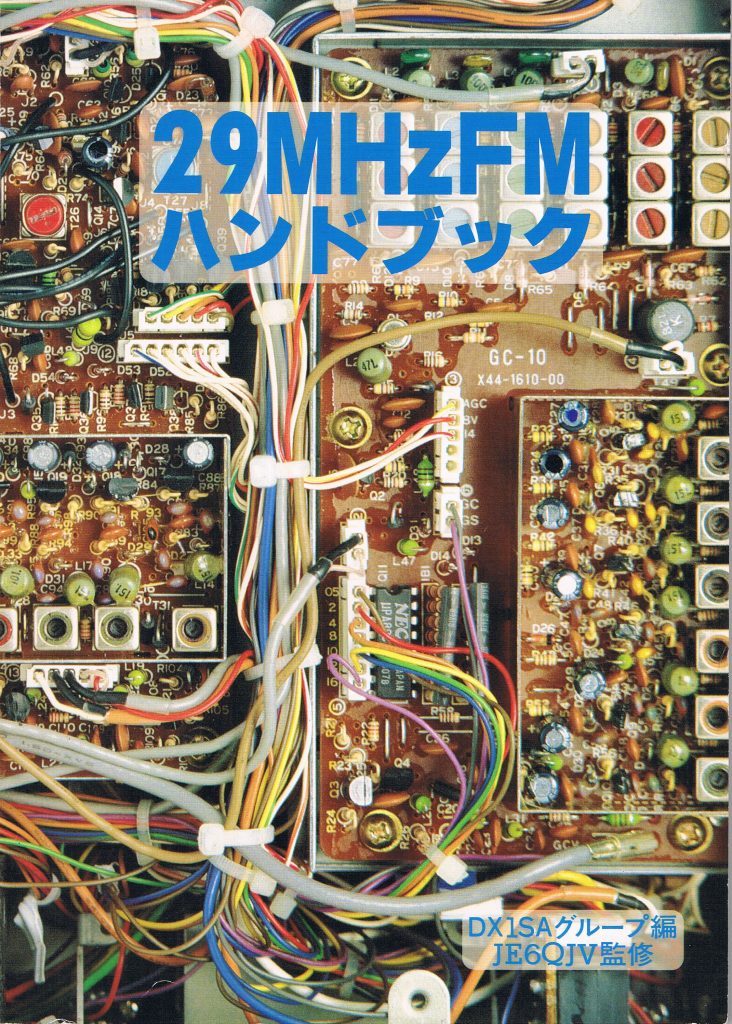

29MHzFMハンドブック

(2020/6/4 22:59:56)

29MHzFMハンドブック

(2020/6/4 22:59:56)

DX1SAグループ編 JE6QJV監修 なのです。

10mFMハンドブックとずっと思っていましたが、勘違いでした。

一昨年の西日本ハムフェアで在庫一掃したのですが、その後もどこそこから出てきたようで、私の元に集められました。

気持ちとしては、本当に欲しい!という方であれば無料で配布したいのですが、無料となるとそういう気持ちが無い人も手を挙げるわけです。そこで、最も適切な在庫一掃方法を検討中であります。

PDF化も予定しています。すぐにでもできるといえばできるのですが、データをどこに置いておくかが問題です。とりあえず当サイトでもいいかもしれませんが。アツデンの取扱説明書、回路図なんかもどこかにアップしておきたいですね。 そうそう、CQ誌のJG1DKJ澤田氏の10mFMコーナーもありましたね。

追記 PDF版をアップしました。

https://nx47.com/modules/xpress/?p=1204

29MHzFMハンドブック2 PDF版

(2020/6/4 22:12:13)

29MHzFMハンドブック2 PDF版

(2020/6/4 22:12:13)

29MHzFMハンドブック2(DX1SAグループ編 JE6QJV監修)をダウンロード (PDF 26.7MB)

ご期待の声がありましたので、PDF化してアップロードしました。

JE6QJV牧野OMより、予てよりご承諾いただいております。

書名に”2”は付いていないのですが、これが発行された前年にも同名のハンドブックが同グループ編で出ていますので、区別のため「ハンドブック2」とさせていただきました。

アルインコ電源 EPS-300M 修理

(2020/6/1 7:00:41)

アルインコ電源 EPS-300M 修理

(2020/6/1 7:00:41)

私の無線歴とともに歩んできた?アルインコの公称30A電源が壊れたのは、前にブログに書きました。電源の故障とは知らず、IC-7300を和歌山病院に送ったのです。 https://nx47.com/modules/xpress/?p=1041

電圧計が振り切れていまして、

24Vを少し超えてしまっています。じゃあ、デコデコ使えばいいじゃん!

そういうわけにもいかず、ヤフオクでジャンク処分するにも重たいものだし、やはり長年の愛着があるわけでもなく、いやいや・・・・

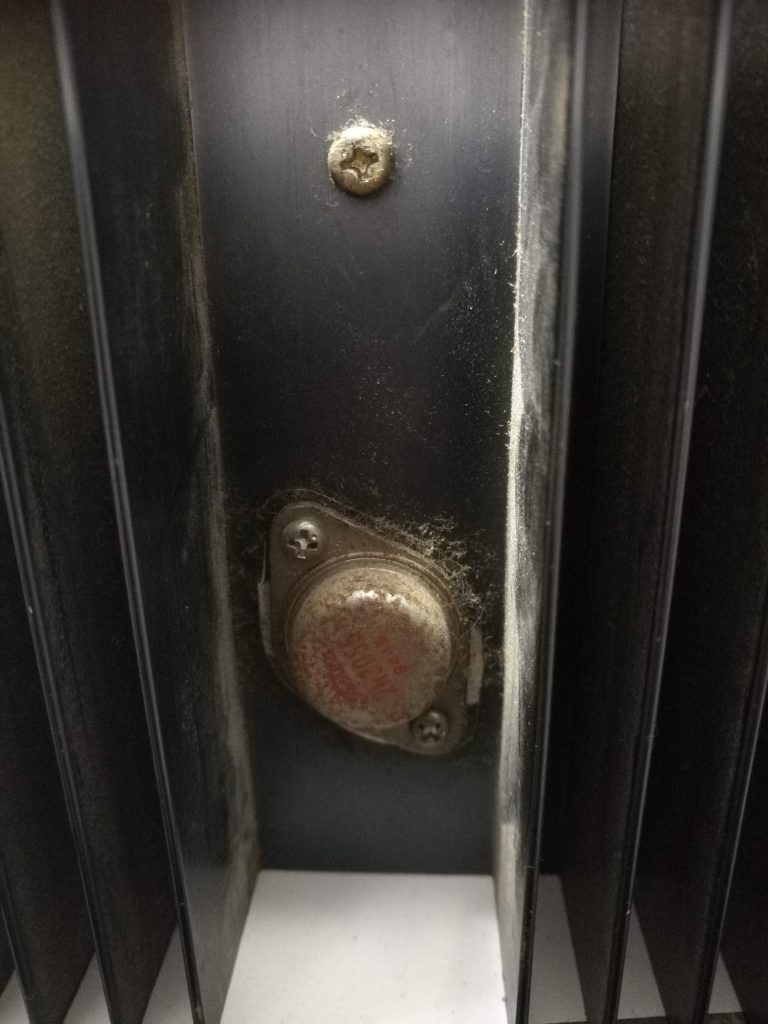

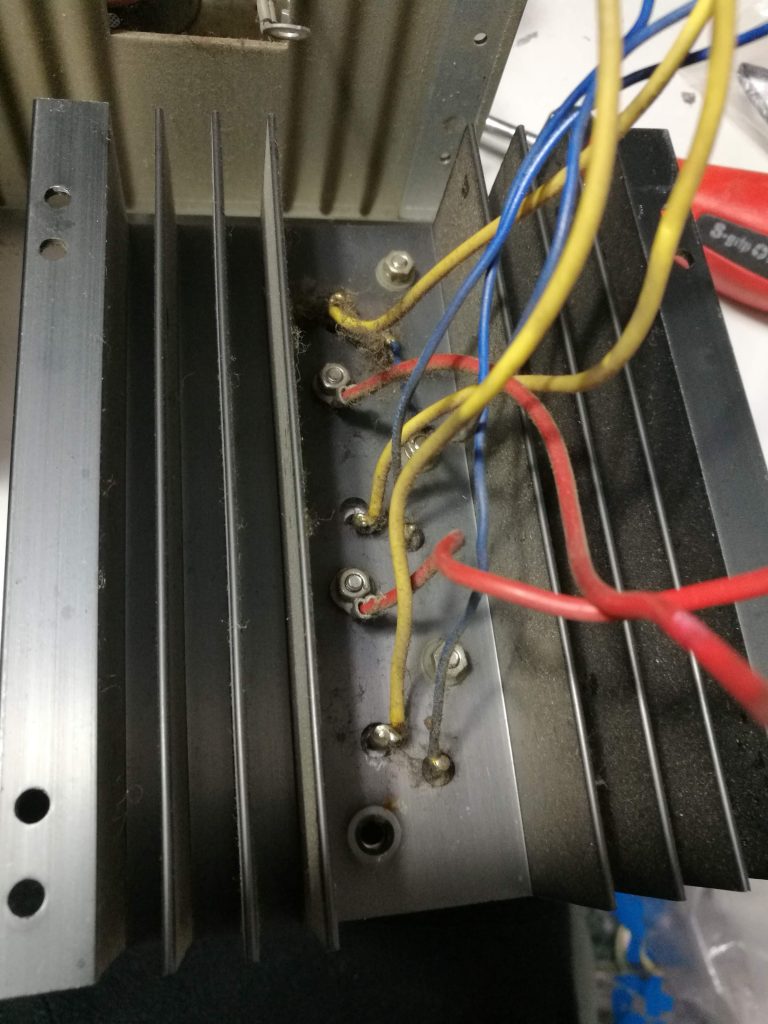

放熱板にこの2N3055というトランジスタが4個付いていて、とりあえず全部取り替えます。

結構、思ったより、大変な作業になりましたが、そこそこ楽しい。

が、相変わらず電圧計は振り切ってしまいました。ガックリ

次に目をつけたのは、

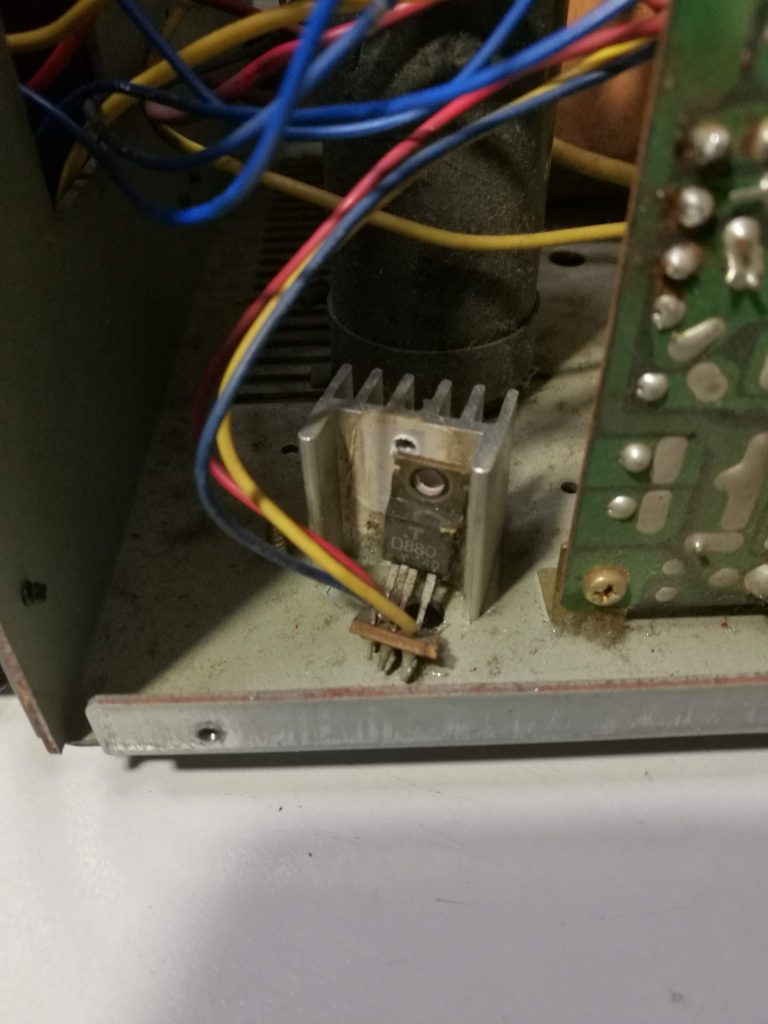

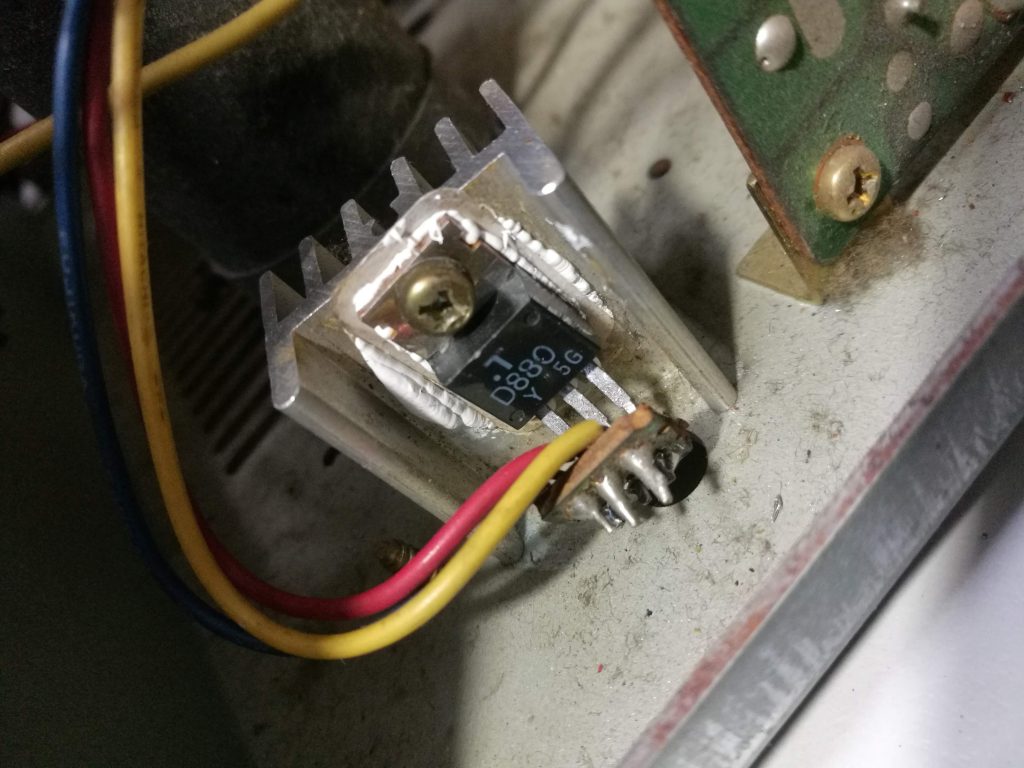

画像は、ネジを取って交換直前の2SD880です。放熱板に取り付けられているのに、全然熱を発しないのは、お前おかしいよ、と交換します。

高官官僚、おいおい、交換完了です。

修理できました。さて、いつまで私の無線ライフに付き合ってくれるでしょうね。