無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JG6DMH・ふくおかNX47のブログ

(2026/1/10 0:35:15)

JG6DMH・ふくおかNX47のブログ

(2026/1/10 0:35:15)

現在データベースには 210 件のデータが登録されています。

AZDEN PCS-5800H フィルター交換失敗?

(2025/3/12 11:47:47)

AZDEN PCS-5800H フィルター交換失敗?

(2025/3/12 11:47:47)

PCS-5800はあるのですが、ハイパワーモデルの5800Hは持っていません。欲しい。さて、PCSシリーズで5800しかない機能は何でしょう? ご存じの方はマニアです。 メモリーチャンネルのロックアウト機能です。スキップと言った方がわかりやすいかもしれません。メモリースキャン時、ノイズとかで止まるチャンネルをスキップできる便利な機能です。

以前、6800だけにその機能があると聞いていましたが、どうやら私の勘違いだったようです。

いい顔してますよねぇ。アツデンシリーズでどれか1台と言われると、これを選ぶかも知れません。

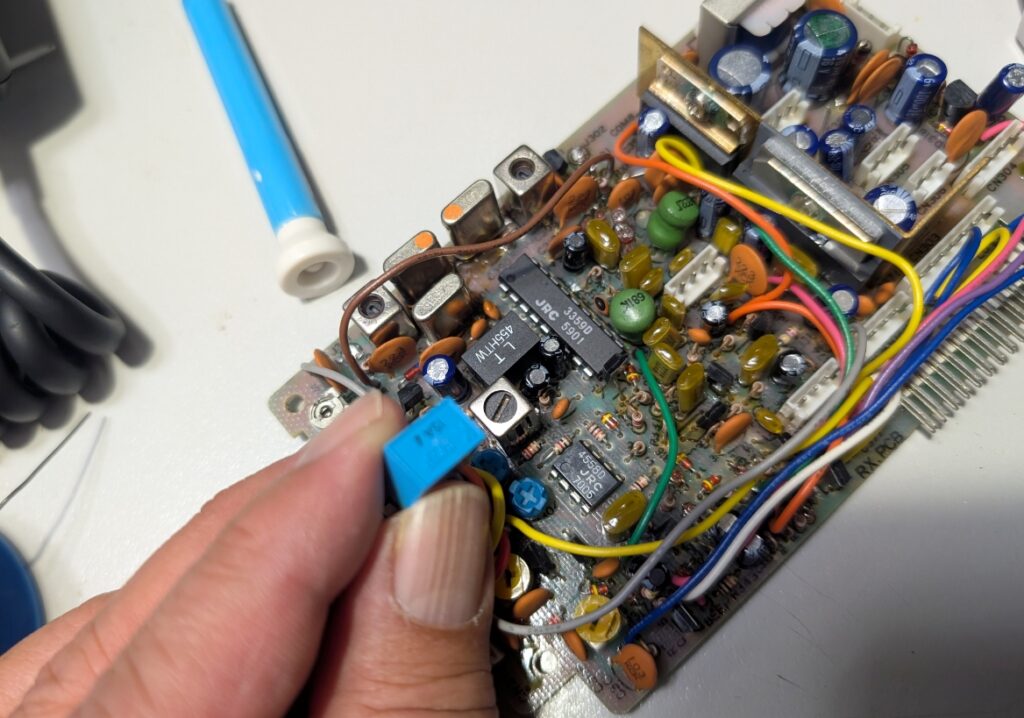

京セラの455kHzフィルターを交換します。1st

IFのフィルターはモノがありませんので、ここだけですが、変えると変えないとでは随分違います。

新たに付けるフィルターですが、もう手持ちが無くなり、だいぶん探しました。中華製をみつけまして、今回初装着です。

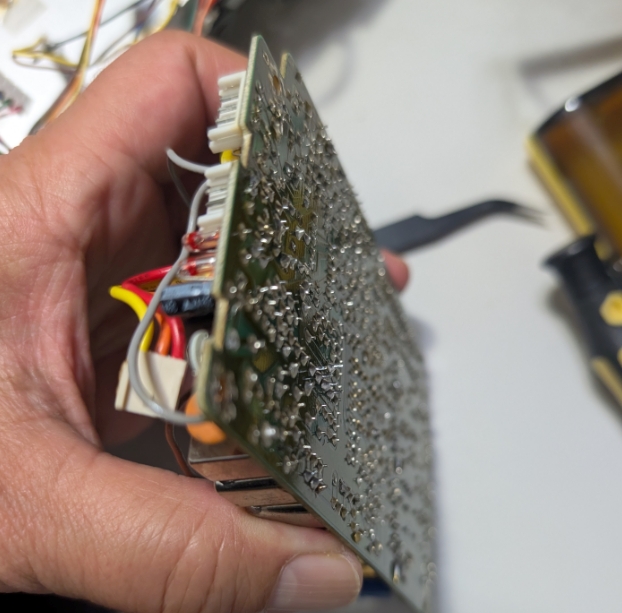

取り出し完了。フロントパネルとつながっているコネクターが固くて少し力が必要でした。

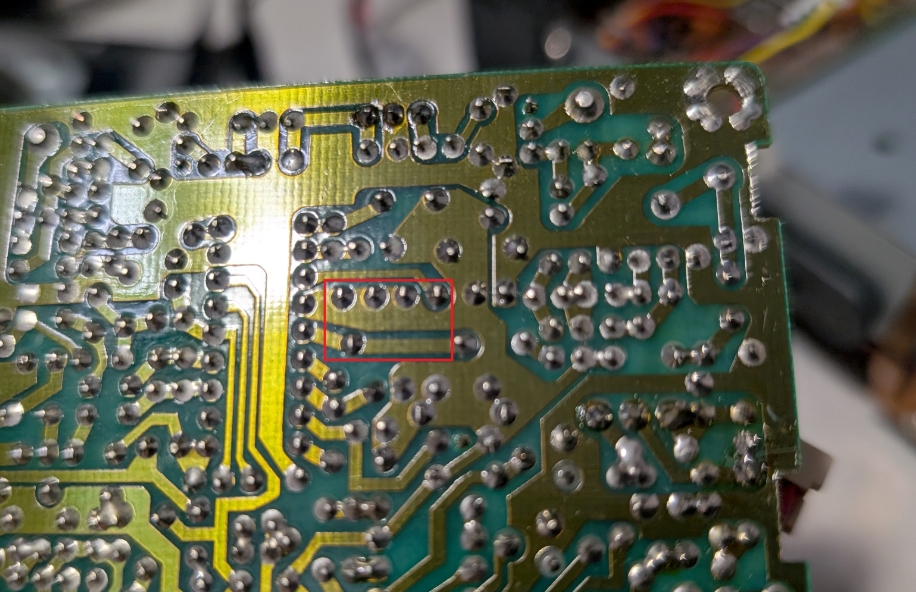

この部分ですね。取替~

取り替えました。新しいフィルターには、LT

455HTW と書かれています。aliexpressにアリます。安いです。ありがたいけど、ちょっと心配でもあります。

そして、トランシーバーに戻し、コネクターを全て取り付け、電源オン。バッチリです。次にケースを取り付け、最後の確認。ん? 音がしません。

再びケースを取り外します。ネジをゆるめていると、「ザー」っと鳴り出します。

フィルターを取り替えたRX基板が問題なようです。基板を押すと音が切れます。半田クラックでしょうか? 押した感じで、何となく取り替えたフィルター近辺が怪しい気がします。

前にも似たようなことがありました。

アツデン PCS-5800H の修理

この時は、ヒートガンで半田クラックをやっつけることができたようで、うまいこといきました。ということで、今回もヒートガンで えいっ! (結構怖い)

基板が熱々になっています。大丈夫かなぁ~

取り付け、「ザー」という音にまず安心、軽く押さえると、ああ、まだ音が切れます。どこで切れているのか、回路を追っかけていくしかありません。と、あるところの電圧を測っていると、通常7V程度あるところが、押さえると0Vになってしまいます。ここは取り付けたフィルターにつながっています。ん?ん?ん? もしや?

何とまぁ、情けないチョンボです。

取り付けたフィルターの足が長すぎて、基板を押さえたときに内部のケース金属部分に接していたというものです。このくらいなら切らなくても・・・と思っていたのですが、基板を上げるスペーサーはわずか数ミリ、すぐにショートしてしまいます。

ということで、カットして無事、動作しました。

ライトのLED化、まだオリジナルの麦球が頑張っているようなので、このまま使いたいと思います。

ホント、お粗末様でした~

第22回西日本ハムフェア(2025)に出展した

(2025/3/11 15:24:46)

第22回西日本ハムフェア(2025)に出展した

(2025/3/11 15:24:46)

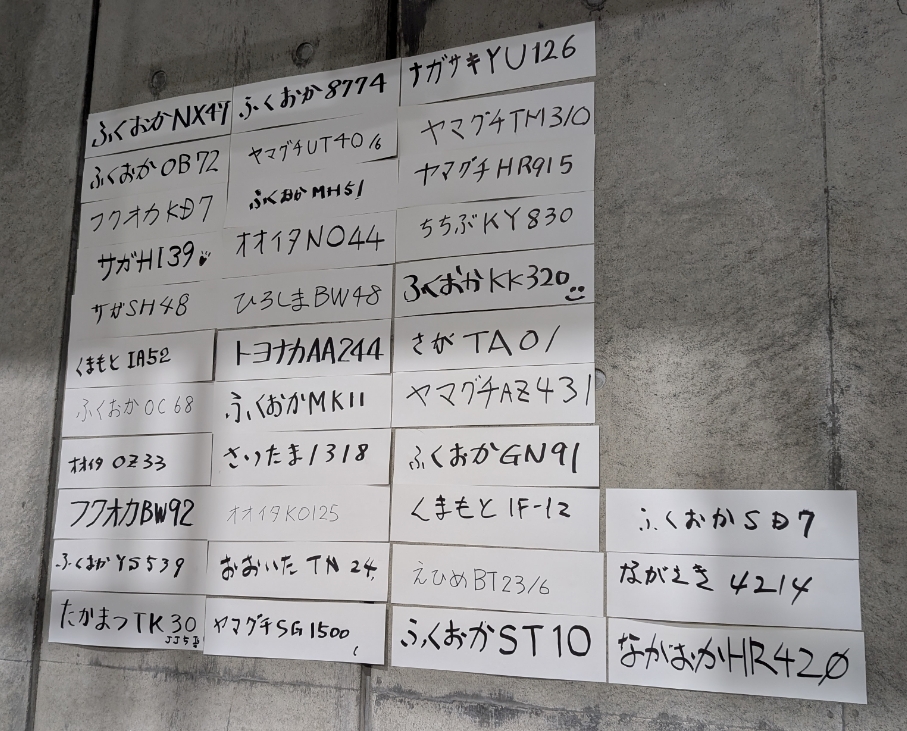

今年もやりました。オール九州ネット。

コーヒー・ジャンク販売、ライセンスフリー無線(主にeQSO)、10mFM関係展示、です。まぁ代わり映えしないと言えば、その通り。ただ、私自身は今回初体験。

エプロンをしまして、コーヒー販売です。オレンジ色のは、安全反射ベストでして、なぜかブース責任者は着けておかなければならないそうなのです。

来場者の1割程の方に飲んでいただいています。昨年から150円に値上げさせていただきましたが、人気の高級フレーバーコーヒーを煎れています。「美味しい」と言っていただけることが一番の幸せ。お陰様でずっと忙しく、ライセンスフリー無線や10mFMのPRは全然できませんし、会場内の見物もほとんどできませんでした。

それでも、DMHはコーヒーやってると知っていただいた皆さんからお声掛けいただき、コーヒー飲みながら楽しい会話をすることができました。

JE6CIR田辺さんと頑張りました。コーヒー販売の記念写真。

毎回恒例、ライセンスフリー無線。ふくおか8774さんに全てやっていただきました。

あれ!Youtuberの方のコールサインあるじゃないですか。来場されているのは聞いていましたが、オール九州ネットのブースにみえたのですね。声も交わせず。

おととしはアツデンタワー、昨年はモトローラのリグ、今年も何か展示しておきたいなと、悩んだ結果、今回はこれ。

「うわぁ、懐かしい!」というお声があったようです。フィリップス369。もともとオランダのCB無線機ですが、局発を変更して10mFMに改造していました。詳しくは、手前味噌ながら私のブログで検索下さい。マイクはKENWOOD製、以前の西ハムで大人買いしたものです。

10mFM関連は大分の皆さんを中心に、全国大会事務局の荘司さんも、今年は大会委員長のJARL高知県支部長も加わりPRいただきました。その模様は近日中に「 アマチュア無線 29MHzFMを楽しもう! 」に掲載されると思います。

ところで、毎回、どうなんだ?と思うことが発生します。

この写真、午後2時ちょっと過ぎなんですよ。我々出展者には、「 片付け作業は14 時30

分以降に開始してください

」というお達しがきています。ハムフェアの開催時間は午前9時から午後3時なんです。あと1時間ある!という気持ちで来場された方(いないかもしれないけど)は、これじゃガックリではないでしょうかねぇ。

実は2階のところから、JARLの各支部の旗がずらりと並んでいたのですが、もうこの時点で写真の通り撤去されてしまいました。「片付けは2時半以降ですよ!」と言いたかったのですが、私、大人になりました。(ちなみに昨年は早い時間に各ブースへの電源を落とされたので、これにはクレーム)

年取ると、朝が早いんですよ。で、短気で早く片付ける。そんなに早く帰りたいなら、出展しなきゃいいのにとすら思ってしまうんですけど。

どうでしょう、午前10時開始で午後3時から片付け。若い人の感覚では、この方がいいんじゃないかなぁなんて思いますが。ブログで書いても犬の遠吠え、ぜひ機会をみつけて意見してみたいと思います。(実行委員会にメールはしてますけどね)

あと、ウチがコーヒーメーカーを使うので、電気を賄うのに時前の発電機が必要なんです。ブース横にある非常口のすぐ外に発電機を置いて、電源ケーブルを非常口から入れています。

昨年フェア終了後、次回は非常口を施錠するという話が出ていると伝わりました。

今回、結果的には、ケーブルが通る分だけわずかに開けて、養生テープをこれでもかと貼って通れないようにする、というものでした。でも、そもそも非常口なんだから、普通に出入りできていいのになぁと感じます。話によると、ここを開けることで盗難がある、とある出展者から文句が出てるとのこと。ええ?? そりゃ、出展者がきちんと自己管理できない問題なんじゃないの?と思いますが。ちなみに、入場料は無料、自由にオモテからは出入りできます。

で、しっかり貼った養生テープ、すぐに誰かが勝手に出入りして剥がれていました。オイオイ

もひとつ。駐車禁止のところに停めてる車。罰金取ったらどうですかね。身勝手すぎて許せません。

まぁ、色々問題たれますが、何はともかく実行委員の皆さんの御苦労は大変なものだと毎回ホントに感じております。ありがとうございます。

10-Meter FM for the radio amateur

(2024/11/7 17:56:56)

10-Meter FM for the radio amateur

(2024/11/7 17:56:56)

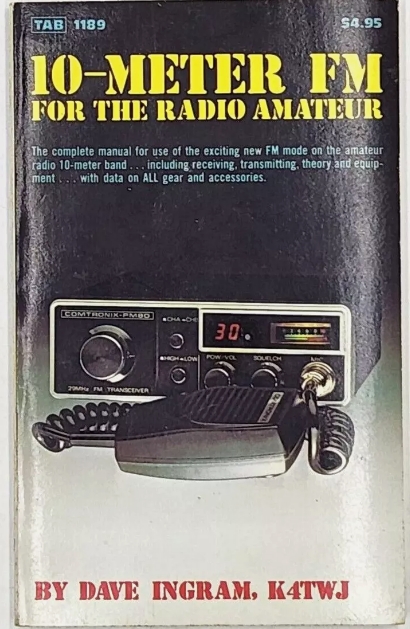

amazonでこんな本が検索された。

ムチャクチャ読みたくなる。しかし、何と19,463円の値段が付いている!

ebayにも出ている。表紙は違うが同じもののようだ。1980年出版と。

もうちょいググってみると、何とまぁ、 Internet Archive

にあるではないか!

ありがたい、ありがたい。

https://archive.org/details/10-meter-fm-dave-ingram-ed-1-pr-1-1980

おおお、1970年代の米国で、10mFMが広がり始めた頃のことが詳しく書かれている。

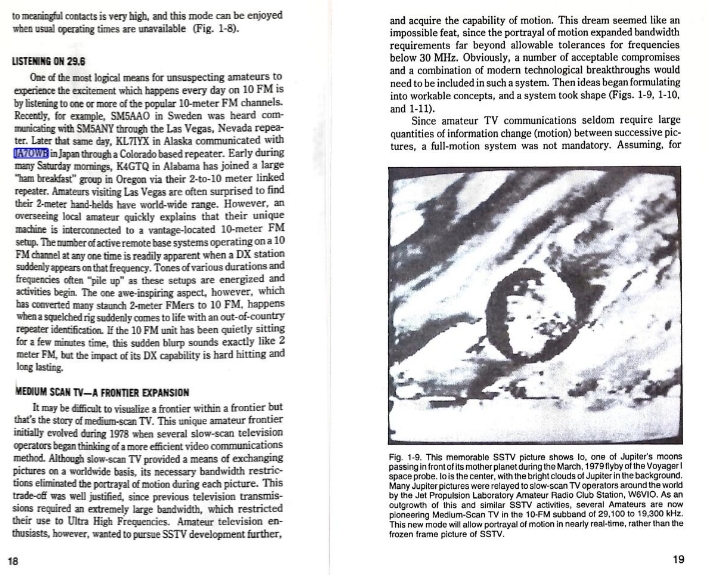

お!JA7OWB仁坂さんのコールサイン発見!

この段落を翻訳。

何の疑いも持たないアマチュアが 10 FM

で毎日起こる興奮を体験するための最も合理的な手段の 1 つは、人気のある 10 メートル FM チャンネルを 1

つまたは複数聞くことです。たとえば最近、スウェーデンの SM5AAO がネバダ州ラスベガスの中継器を通じて SM5ANY

と通信しているのが聞こえました。同じ日遅く、アラスカの KL7IYX はコロラド拠点の中継器を介して日本の JA7OWB

と通信しました。土曜の早朝、アラバマ州の K4GTQ は、2 ~ 10 メートルのリンク

リピーターを介して、オレゴン州の大規模な「ハム

ブレックファスト」グループに加わりました。ラスベガスを訪れるアマチュアは、2

メートルの手持ち式ハンドヘルドの通信範囲が世界規模であることに驚くことがよくあります。しかし、監督している地元のアマチュアは、彼らのユニークなマシンが見晴らしの良い場所にある10メートルのFMセットアップに相互接続されているとすぐに説明しました。

10 FM チャネル上で同時に動作しているアクティブなリモート ベース システムの数は、その周波数に DX

ステーションが突然現れるとすぐにわかります。これらのセットアップにエネルギーが供給されてアクティビティが始まると、さまざまな持続時間と周波数のトーンが「積み重なる」ことがよくあります。しかし、多くの忠実な

2 メートル FM マーを 10 FM に変換した畏敬の念を起こさせる側面が 1

つあります。それは、抑制されていたリグが国外のリピータ ID によって突然生き返ったときに起こります。 10 FM

ユニットが数分間静かに設置されている場合、この突然のブラープ音は 2 メートル FM

とまったく同じように聞こえますが、その DX 機能の影響は強く、長く続きます。

5章には「Remote Bases and

Repeaters on 10 FM」とある。もうレピーターが稼働していたんだ。

ハロー銭壺山 (脊振山〜銭壺山182km)

(2024/11/4 14:47:16)

ハロー銭壺山 (脊振山〜銭壺山182km)

(2024/11/4 14:47:16)

昨日、久しぶりにライセンスフリー無線のイベントに参加しました。先週の10mFM移動伝搬事件と同じ八女市星野村の場所です。

さっそく、山口県岩国市の銭壺山に移動されていたヤマグチST702局とデジタル簡易無線でつながりました。59/59非常に強力です。そういえば以前、銭壺山に集まっていた皆さんと特小でやったな、と思い出し、すぐ特小に変更、「ハロー銭壺山! 皆さん聞こえますかー」とやったわけです。

ところが、全く聞こえませんし、届きません。銭壺山では集まっていた20名くらい、みんなで良く聞こえるところはないか、ウロウロしたけどだめだったと、デジ簡で報告がありました。その光景が目に浮かぶようです・・・

後ほど、そこにいたであろう、ひろしまBW48局より、以前、交信できたところはどこだったんですか?とeQSO経由でお尋ねありました。「ブログに載せてますよ」と返答したのですが、どうやら私の勘違い、検索しても出てきません。

ということで、当時を思い出しながら、ブログ追加です。日にちなんてさっぱり忘れていたのですが、ヤマグチST702局のブログがありました。

2021/11/03ログ(全国一斉OAD)

3年前の同じ

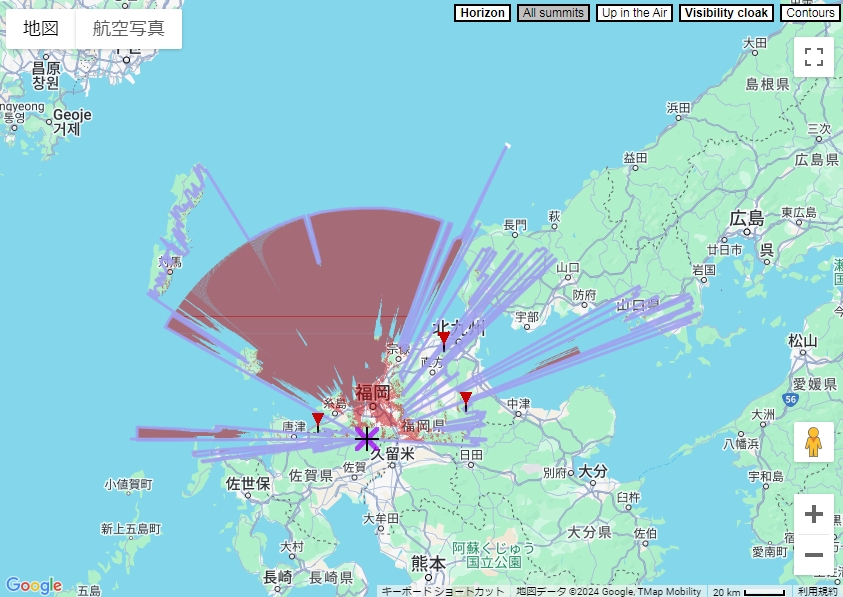

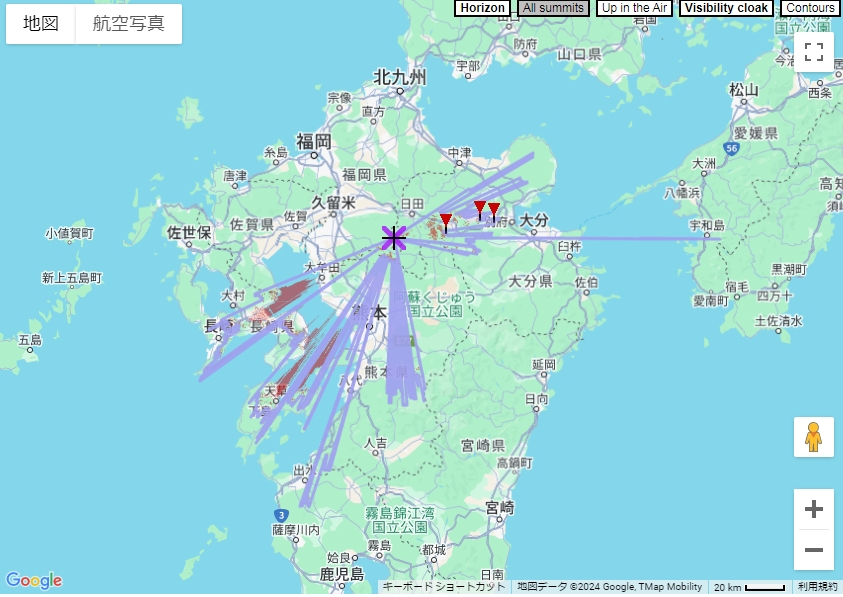

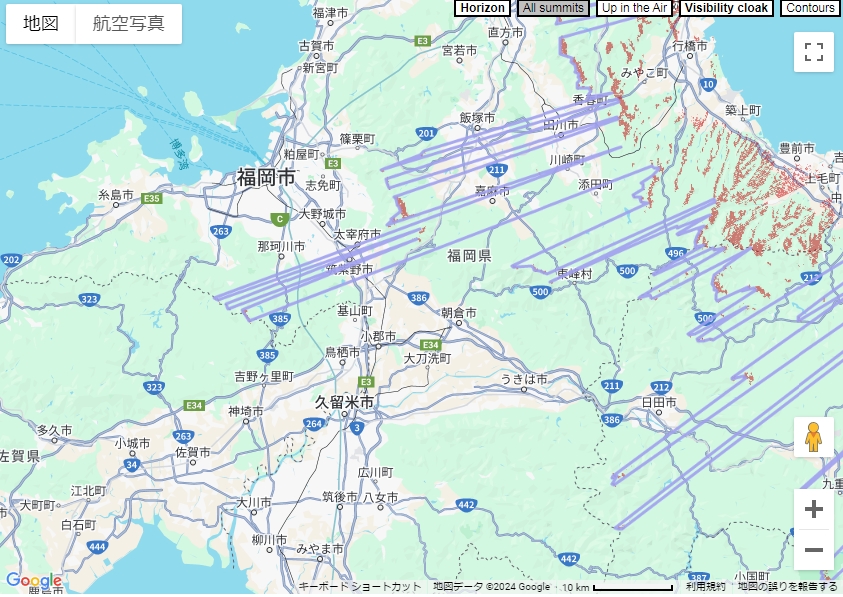

私は、標高1054mの 脊振山

(せふりさん)から自動車道を少し下った、福岡県側のところにいました。標高928m程です。そこから改めて銭壺山を調べてみると、、、

なんとなんと、銭壺山に見通しがきいています。

一方、昨日の移動場所(星野村)は、、、

まるっきりダメです。銭壺山のみさん、期待を持たせてすみませんでした。

ということで、逆に銭壺山からどこが見えるかな。

釈迦岳は届くようですね。面白いのは熊本県の国見岳。ここだと距離は196kmです。

ただし、標高1,739m。それなりの登山となるようです。車で行けるところ前提の私には無理ですね~

ちょっと面白いところ発見。ここなら銭壺山いけるし、ノイズも少なそう。

昨日の星野村の移動地よりさらに30分。ちょっときついかなぁ。

結論。銭壺山と交信するなら脊振山から降りたところ。ですが、ですが、その道路、まだ通行止めらしい。残念!!

令和6年 秋の10mFM西日本GW移動伝搬実験

(2024/10/30 15:21:29)

令和6年 秋の10mFM西日本GW移動伝搬実験

(2024/10/30 15:21:29)

待ってました! 10mFM伝搬実験!

もう40年も前、大学生だった頃の、10mFMの全国移動通信実験がとんでもない思い出となっています。そのことは、前のブログ 「JE6QJV 牧野さんの 思い出 2」

でふれました。グランドウェーブ(地上波)で、どこまで飛んでいくか、誰が最も飛ばすか、今年はどこが優勝?するか、まぁ競い合ったのです。

その後、”実験”は無くなりましたが、 大分 グループ

により令和2年秋、西日本GW移動伝搬実験が再開されました。私は、令和3年3月の2回目から参加しましたが、全く飛ばずその度に落ち込んでいました。目標を和歌山県との交信として、いろいろ揃えてきました。5エレ、ローテーター、ローテーター対応タイヤベース、発電機。最近は車中泊マット、車の窓をふさぐサンシェード・・・ ところが、仕事が入ったり、天気が悪かったりで、なかなかリベンジできません。

福岡県在住なので、できれば福岡県から電波を飛ばして競いたいわけです。昔から、大分県グループの壁は厚く高いのです。でも、大分県が交信した局とできれば、距離はこっちが遠い。燃えます。ただ、大きな問題があります。移動場所の選定です。これは実に難しい~

どこに行くか、グーグルマップや 見通しマップ

を活用して、あれこれ悩むのです。しかし、この作業も楽しい。そこで令和4年春には、 篠栗町の米ノ山(594m)に行った

のです。四国最高峰の石鎚山山頂を基準に、見通しがきいているからです。でも最近は行き慣れてきた脊振山(1,054m)にしようかなぁと。

そんな日、CQ誌を眺めていると2mSSBグループ福岡の皆さんの移動運用写真が目に入りました。八女市星野村移動とあります。写真をじっくりじっくり・・・ こんな場所あったっけ??

移動運用が好きなローカル局JH6BUK毛利さんに聞いてみると、イッパツ即答。ガマンできず3週間前に下見に行きました。車が1台も通りません。電線ありません。そこそこ広さが取れます。楽しみです。

開催は土曜日のお昼からということになっていますが、ホントに実験に徹するには、午前4時~7時が勝負と決め、土曜は午後に自宅を出発、1時間ちょっとかけて移動地に。暗くなる前にアンテナ設置しなくてはなりません。

今回、はじめて5エレを上げます。自宅でテストをしていましたが、なかなかうまくいかず、大分のJF6PRY石本さんに電話で教えを戴きながら、まぁ何とかなるかなの気持ちで設営を始めました。5エレ組み立てると、やはりデカイです。ブーム長7m。ちなみにRadix製で、他社より少しは軽めです。

何とかひとりでアップできました。途中、アンテナのネジ忘れ(別のところに入れていた)、アンテナコネクターの不一致とかありました。対処できましたが、次のためにきちんと揃えておかなくてはなりませんね。

まぁ、初心者なので、モノが多い。あれこれ気になって積み込んできます。そのくせ忘れたのが、LEDランタン、金槌、ノートPC用ACアダプター。あと歯ブラシもあった方が良かった。更に少しの酒。自宅でテストして問題なかったハズのローテーターが動きません。これは痛い。手も痛い。仕方ない、今回は東向きオンリーです。

さすが2mSSB福岡グループのOMさんが選んだ場所だけのことはあります。待望の和歌山がすんなり聞こえています。それに何と長野も!必死でコール!コール!コール! ダメだぁ。全く気付かれません。何でだぁ!と叫びつつ、もしかして電波出てない? リグのパワー計、電流、大丈夫。日出町の石本さんとも、嬉野移動のJR6GOB貞松さんとも信号比較しながら交信。大丈夫なはずです。

だんだんバンド内のノイズ低下とともに、出ている局も減ってきます。ホントは増えなきゃいけないのですが、夜中まで意気込んでする方は少ないって事です。そんな中、23時34分、待望の和歌山と交信できました。紀の川市移動のJK3QUB礒辺さんです。喜びを伝え、誰もいなくなった午前1時過ぎ、ウトウトと・・・

続く

10mFM 今年(2024)の近距離EスポQSO記録

(2024/8/20 15:08:19)

10mFM 今年(2024)の近距離EスポQSO記録

(2024/8/20 15:08:19)

「今年のEスポ、コンディション良くなかったですね~」という会話が良く聞こえています。私も、昨年は全都道府県との交信を目指して頑張って声出していましたが、今年はなんだかやる気無し。

近距離Eスポが聞こえてきたのも少なかった気がします。昨年、九州各局でラウンドQSOできたのが、できず。時間が合わなかったのもあるかもしれませんが。

昨年の記録はこちら。

10mFM 今年の近距離EスポQSO記録

久留米の自宅に到着する直前、モービルから宗像市とできまして、大興奮でした。その距離50km。この記録はしばらく破れないだろうなと思っていましたが、なんと!

福岡市南区です。距離最大で30km!

6月11日のことです。16時10分に大阪府泉佐野市とQSO、近距離の予感。29分には宮崎市のJF6CHI局!きたぞきたぞ! どこか近くが出ていないか、あせりながらダイヤルと回します!

福岡市南区!!! JN6HOB局がどこかと交信しているのが聞こえてきました。これは近いぞ!

引き続きJN6HOB局がCQ出されるのを期待しつつ、久留米からコールするのを拾ってくれるのを祈りつつ! コールサインと共に「久留米!久留米!」と連呼。

益田さんに見事ピックアップいただきました。お互い59/59。

交信後、例の如く、フェードアウトしてしまい、聞こえなくなりました。

久留米と福岡は、普通に2mでも交信できるところではありますが、なかなか私の10mFMの設備ではできないのです。ちなみに、この時は仕事場で、IC-705に低いVダイポール、福岡方面は真サイドです。

10mFMのOMさんに、10kmでも近距離Eスポでできますよ、なんていう話を聞いていたのですが、ホントかなぁという気持ちが少しありました。しかし、この時の状態であれば、確かに10kmに局がいればできていたように思います。

自宅では、近距離用アンテナとして、HB9CVアンテナを天空に向けていたりしますが、昨年はモービル、今回は仕事場から。結局最も大切なことはワッチ続けるということでしょうね。

なお、近距離Eスポには、いわゆる打ち上げ角が低くDXに強いとされるビームアンテナより、ダイポールやホイップアンテナなど打ち上げ角が高いアンテナが有利とされています。

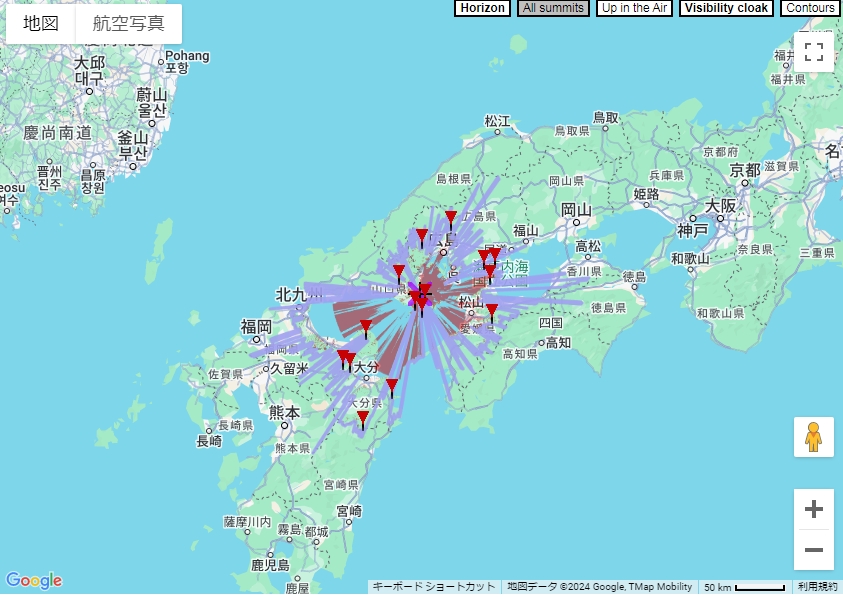

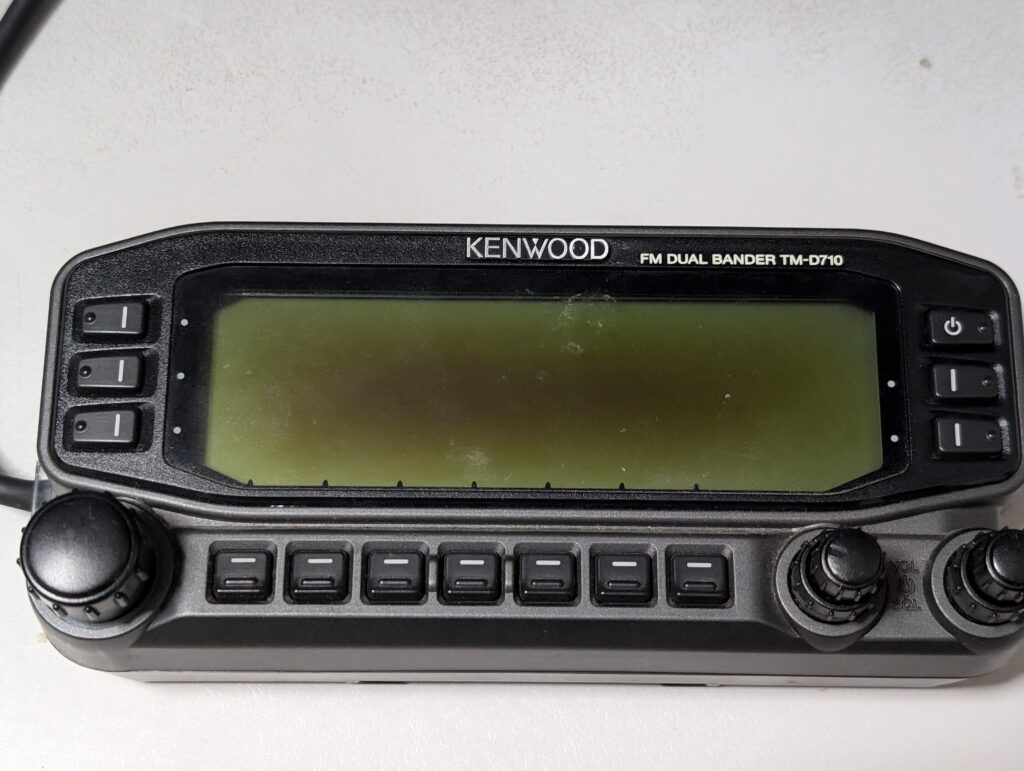

TM-D710 ビネガーシンドローム

(2024/8/5 21:25:31)

TM-D710 ビネガーシンドローム

(2024/8/5 21:25:31)

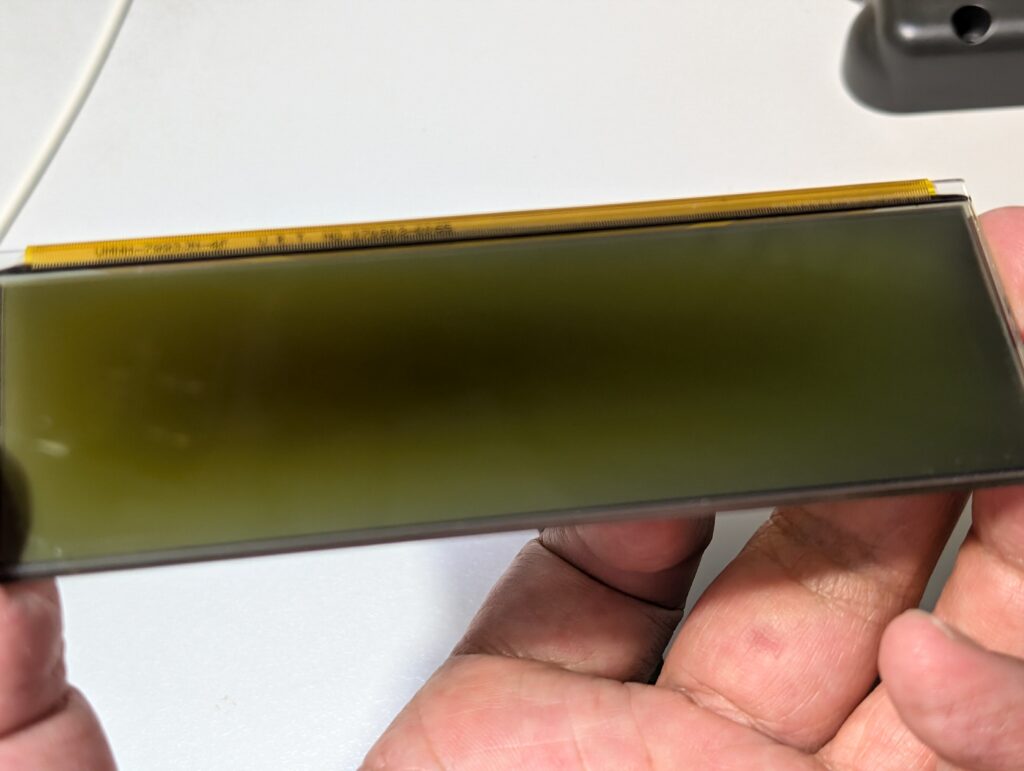

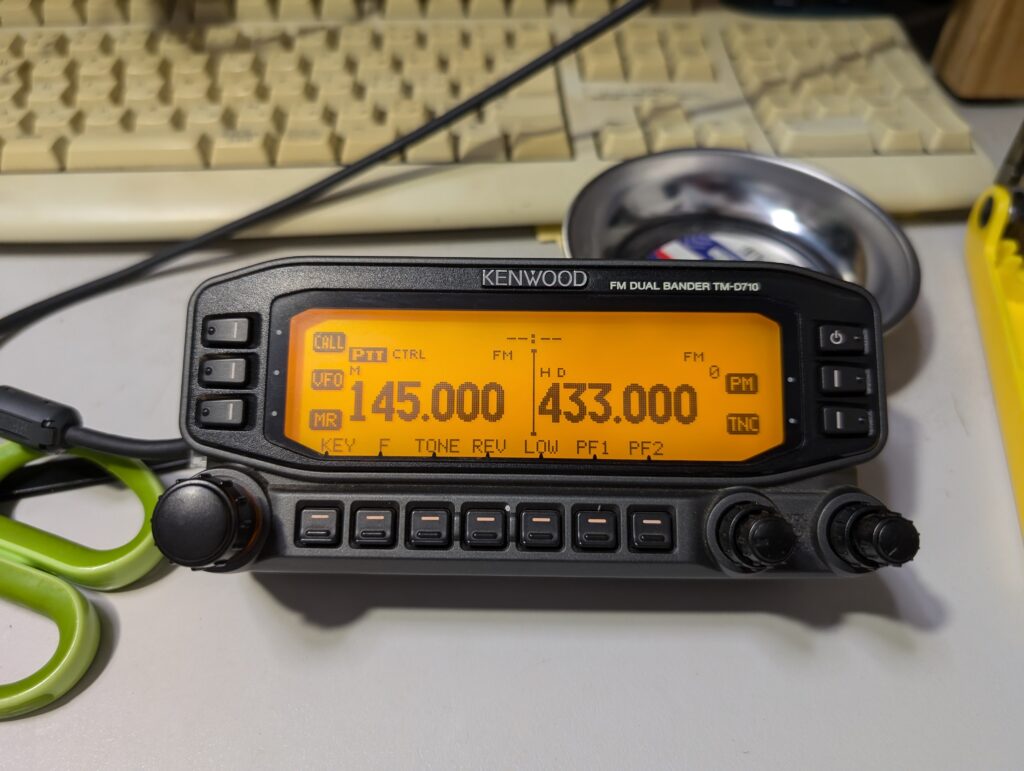

加水分解って言ってたらしいのですが、近年は”ビネガーシンドローム”が一般的なようです。液晶パネルが黒くなったり、見えにくくなったりする症状です。

事務所に置いているTM-D710もそんな症状が出てしまい、頭の向きを変えて斜めから見たり、横から見たりしないと表示内容がわかりません。

電源を落とすと、中央部分が黒くなっているのがわかります。

このまま処分(売却)しちゃおうかと思ったのですが、こんなの誰も欲しくないよな、と修理にチャレンジすることにしました。

2本のビスを外すと、パカッと割れます。基板と液晶はこのコネクターで接続されています。両サイドの茶色部分を起こすと抜けます。基板にはボタン電池があります。ML614の表記。

基板を外すには、オモテのツマミを外さなくてはなりません。VOL-SQLツマミ各2個は簡単に抜けましたが、左のダイヤルは固かった! 思いっきり力を入れてやっと抜けました!

それぞれ奥の留め具も外します。

特別KENWOODファンというわけではありませんが、いいですねぇ、基板とCPUにロゴが。4カ所の金具が曲げて留めてある部分をラジオペンチでまっすぐにして基板を取り外します。

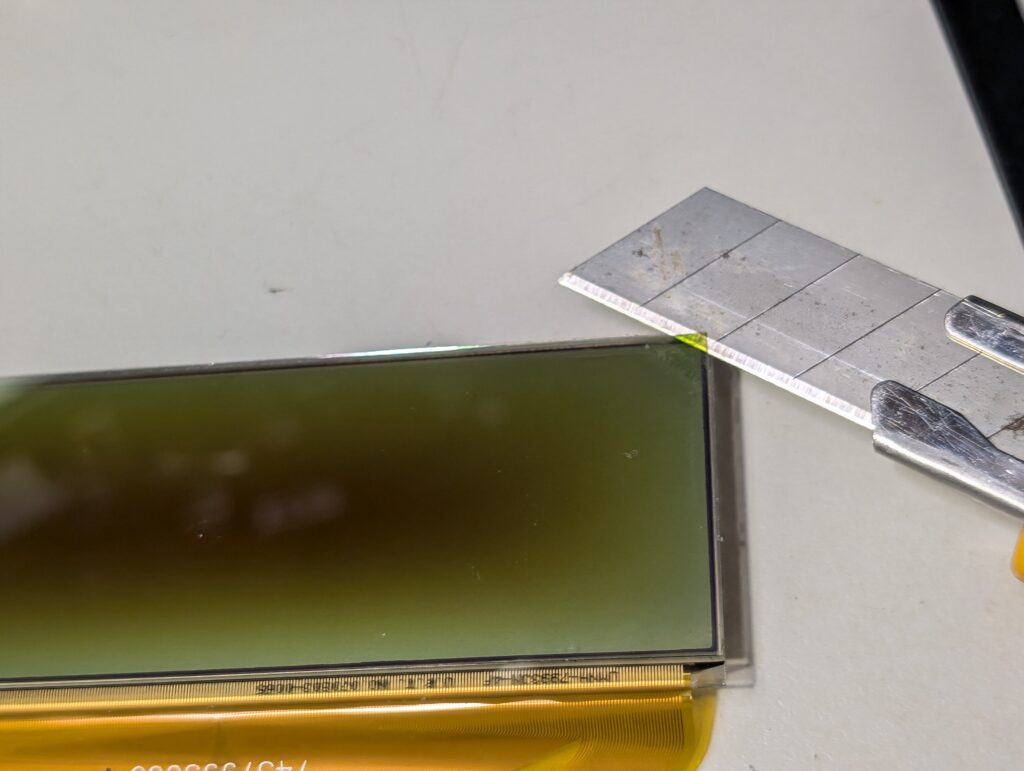

液晶部分が出てきました。慎重に扱います・・・ 今は・・・

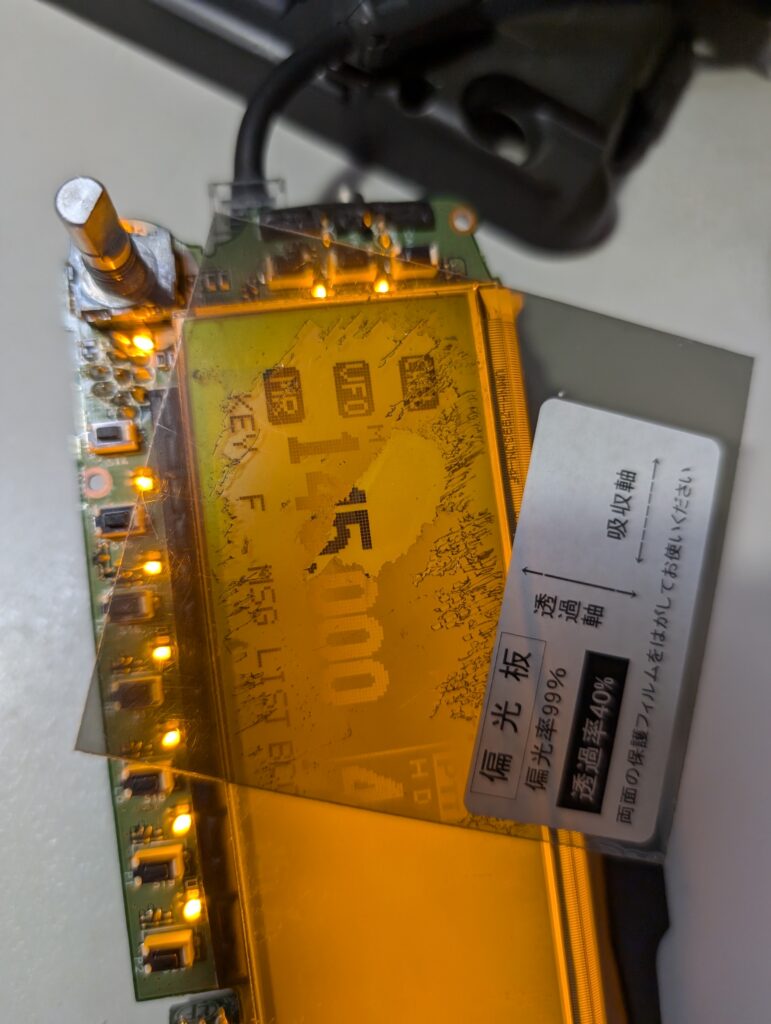

うわぁ、やっぱりこの通り。カッターをガラス面との間に入れて、偏光フィルムをはぎ取ります。

なかなか剥げないものだから、ついつい力任せとなります。慎重さが欠けていく・・・

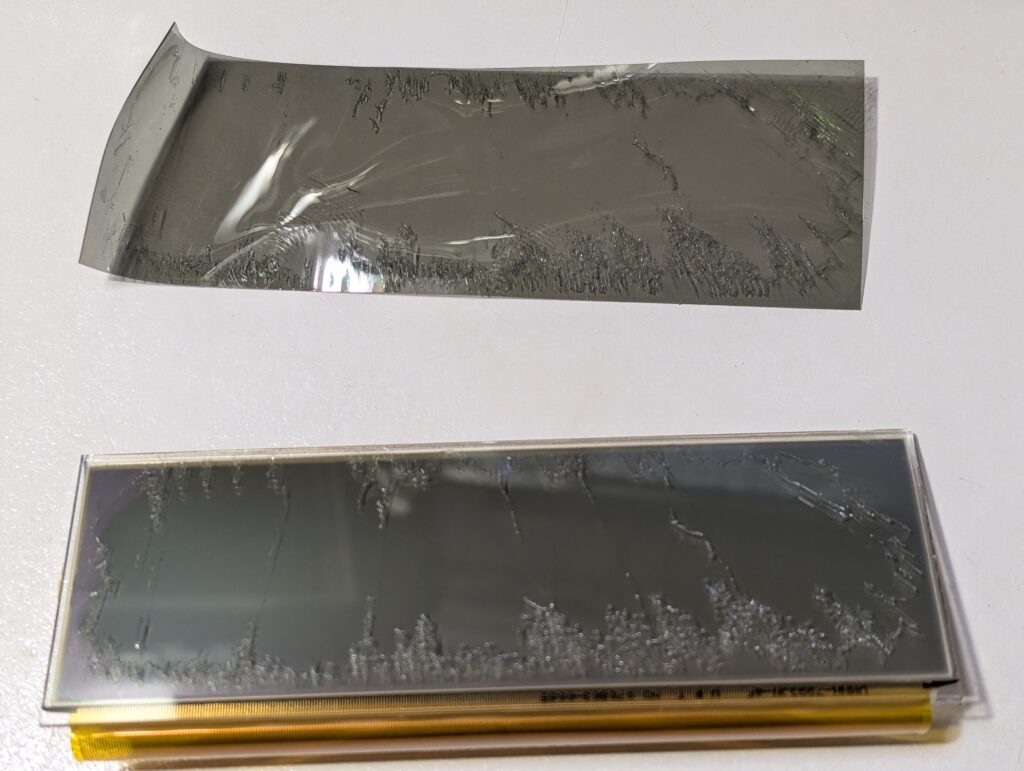

何とか取れましたが、ん?取り出した偏光フィルムは異常なしだった?

透かしてみても、別に黒くなっているところもなく・・・ あれれ?

ただ、ビネガー(酢)の臭いはします。酢の物きらいじゃないからいいけど。

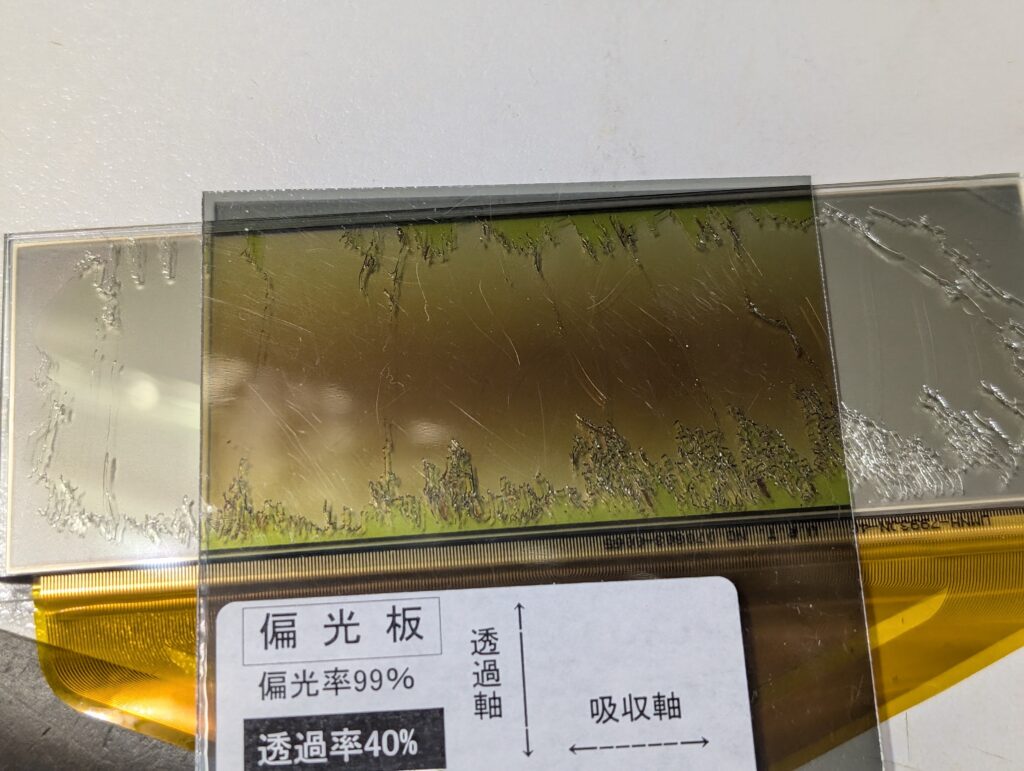

では、液晶の方はどうか。手持ちの偏光板を当ててみます。

うわっ! 黒い! やっちまったなぁ!

もしかして、ウラ側が腐ってる???

偏光フィルムを剥いだばかりの状態で仮組みして、偏光板を当ててみました。う~ん、ちょっとぼやけてる。

まぁしかし、取りあえずは接着剤のカスを取らなきゃいかんでしょ、と思い直し、最も大変な作業へ突入です。

はじめは綿棒に無水エタノールを付けて、なでなでやってたのですが、無理。手持ちのシールはがしを付けて、プラスチックのヘラでゴシゴシ。

ん? ん? ん?

接着剤の残りを通り越して、もうひとつ下の層が削れてしまった感じです。接着剤のカスというより、何かガラスっぽいのが削れている感じです。あ~~~~ またやったか。

液晶部分のみパーツで取れるかな、そんな諦めの気持ちになってしまいました。

えーい、意地じゃ、とゴシゴシ、ゴシゴシ。お、何だかツルツルになってきた。

この部分の液晶がまだ大丈夫なのか、再び仮組してみます。

お! むしろ削りまくったところがスッキリしているではないですか! もしかして、ここにも偏光板? これが黒かったところかもしれません。となりゃ、削りまくります。

接着剤はちょっとくらい残っててもOK、みたいなのをどこかで見たのですが、せっかくですからねぇ、頑張ります。

何とかキレイにして、偏光板をカット、組み上げます。

バッチリではないですか!新品同様になりました。

こうなると、再び愛着が湧いてきます。処分せずに、もうしばらく使ってみましょう!

Baofeng DM-1701 DMR トランシーバー 日本語マニュアル

(2024/6/9 10:49:25)

Baofeng DM-1701 DMR トランシーバー 日本語マニュアル

(2024/6/9 10:49:25)

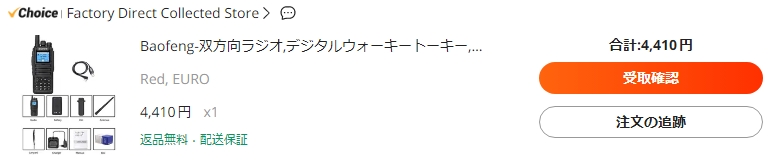

あかんやつ、が今なお人気ですが、AliExpressでDMRトランシーバーがセール期間に激安で出ていたので、思わず買ってしまいました。

あっという間に、到着。これが送料込みで4,000円台ですから、一桁違う感じです。

ところが、これ、私自身DMRを理解していないのもあり、マニュアル無しではさっぱり使い方がわかりません。

ただし、マニュアルは英文です。

ということで、同じお悩みの方もいらっしゃるのではないかと、余計な心配をしつつ、グーグル君に翻訳してもらったのを置いときます。

ちょっと読んでも、まだわかんないんですけどねぇ。

Baofeng-DM-1701-User-Manual-RadioddityJPN.pdf

Baofeng-DM-1701-Programming-Guide-V1.1_Radioddity_JPN.pdf

大体トランシーバーなんてものは、電源入れればまぁおおよその基本的な操作はわかってきたつもりなんですが、こりゃ無理です。もう最初っからわかんない。

VFOモードにはどうやったらいいのか・・・ マニュアルの操作説明とも違う、そのまえにプログラミングが必要なのか・・・

国内で運用するにはちょっとハードルが高いし、その気もないので、こういうもんだ、というところまでわかれば納得なんです。

まぁしかし、結局、安物買いの銭失いってなことになりそう・・・

やっぱり気になってしまう、JR6と沖縄?

(2024/4/20 15:02:09)

やっぱり気になってしまう、JR6と沖縄?

(2024/4/20 15:02:09)

私が住んでいるのは福岡県です。

開局当時から、お付き合いいただいているOMさんにはプリフィックスがJR6の方がいらっしゃいます。フツーに2mとかで交信しているローカルさんです。

JR6は沖縄、という感じになっていますが、やっぱり気になってしまうのです。

ググると、私同様気になっている方もいらっしゃるようですが・・・

ちなみに、現在(2024年4月)JR6の個人局数を調べてみると、

沖縄県387局

福岡県309局

佐賀県 64局

長崎県 98局

熊本県177局

大分県116局

宮崎県130局

鹿児島県139局

ということで、沖縄が最も多いのですが、 沖縄387局 に対し、 他県は1033局

なのです。

沖縄のコールサインについては、アイコムの「週刊BEACON」「アマチュア無線人生いろいろ」で、JR6AG 高良

剋夫氏が詳しく紹介されています。

No.11 復帰にともなうコール問題(1)

No.12 復帰にともなうコール問題(2)

No.13 復帰にともなうコール問題(3)

沖縄が日本に返還されるにあたり、JR6は沖縄だけ(JR6AAA~JR6QTZまではどこにも割り当てない)という話だったのに、九州各地からJR6AAA以下のコールサインが飛び交い出して沖縄のハムは怒って、当時のJARLの原会長が沖縄支部と話し合いの場を持った、今後どうするか沖縄で委員会が発足したが、いつの間にか問題は終焉していった、という内容ですね。

1976年のことですから、もうすぐ50年も前のこととなります。

ちなみに、JS6は沖縄県のみで1661局です。では沖縄=JS6でいいじゃないかというと、JR6の局もいらっしゃるので、何とも。

このへんが

DXCCでは別カントリーにするためにJD1にした小笠原 とは異なりますね。

余談、絶対JS6が沖縄かというとそうでもなかった事例があったようで、興味深いです。

JJ1WTL

さんのウェブサイト

JR6の局が 九州本土←→沖縄 で移管されると…

九州に住んでいると、普通に2mなんかでJR6コールを耳にするものですから、ポータブルJR6と聞くと、少なからず違和感があるんですよねぇ。

「ぽーたぶるじぇいあーるしっくす」というと12文字くらいありますが、「ぽーたぶるおきなわ」だと8文字で済むんですけどね・・・。

老害と言われそうですが、沖縄の意味でJR6を使うにしても、こういう事実があることをご存じいただければ嬉しいのです・・・

面白くて参考にしたサイト どちらもおなじOMによる

CIC: Call

sign Information Center

Untold Facts