無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JG6DMH・ふくおかNX47のブログ

(2026/1/10 0:35:15)

JG6DMH・ふくおかNX47のブログ

(2026/1/10 0:35:15)

現在データベースには 210 件のデータが登録されています。

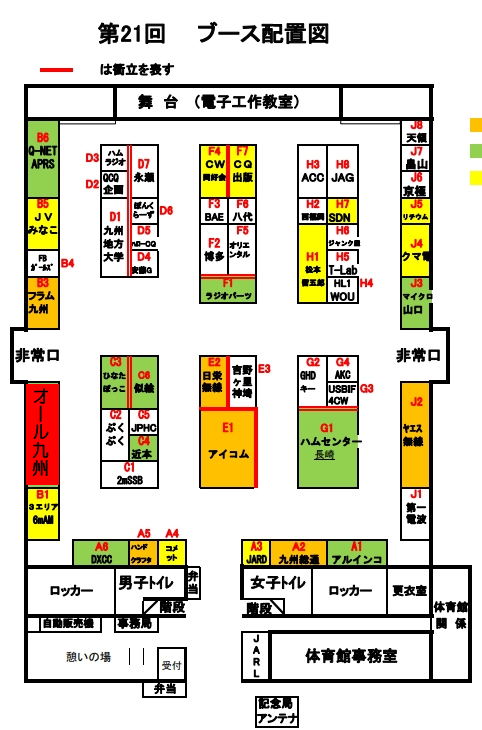

第21回西日本ハムフェアに出展した

(2024/3/12 15:54:42)

第21回西日本ハムフェアに出展した

(2024/3/12 15:54:42)

はい、今年も出展しました。ブース名はオール九州ネットです。

実は、前回を以て終わろうかということになったのですが、私が引き継ぐからとダダをこねて継続、例年通りの出展となりました。スタッフの皆さんに厚く御礼申し上げます。

この、オール九州ネットのメンバーは、この時くらいしか顔を合わせないし、そういえば無線上でQSOもしていないねって、いうくらいのゆるや~かな集まりなのです。

前日入りして準備をするところが多いのでしょうけど、我々は当日です。

コーヒーの釣り銭を事務所に忘れていたのに気付き、予定より30分早い午前3時半に起床しました。同じ久留米のJH6SVV局と一緒に連なって走行していくつもりでしたが、福岡のJF6OFF局がもう出発しているのをAPRSで確認、4時10分過ぎには堪らずSVV局おいて走り出しました。会場横駐車場には6時到着です。数台停まっていますが、一番理想の場所に駐車できました。

会場は6時半には開くということで、買ってきたパンをかじりながら待機。1年振りに会うスタッフや他のブースの方とご挨拶です。もう、こっから始まってる・・・

会場空いてから慌ただしい!

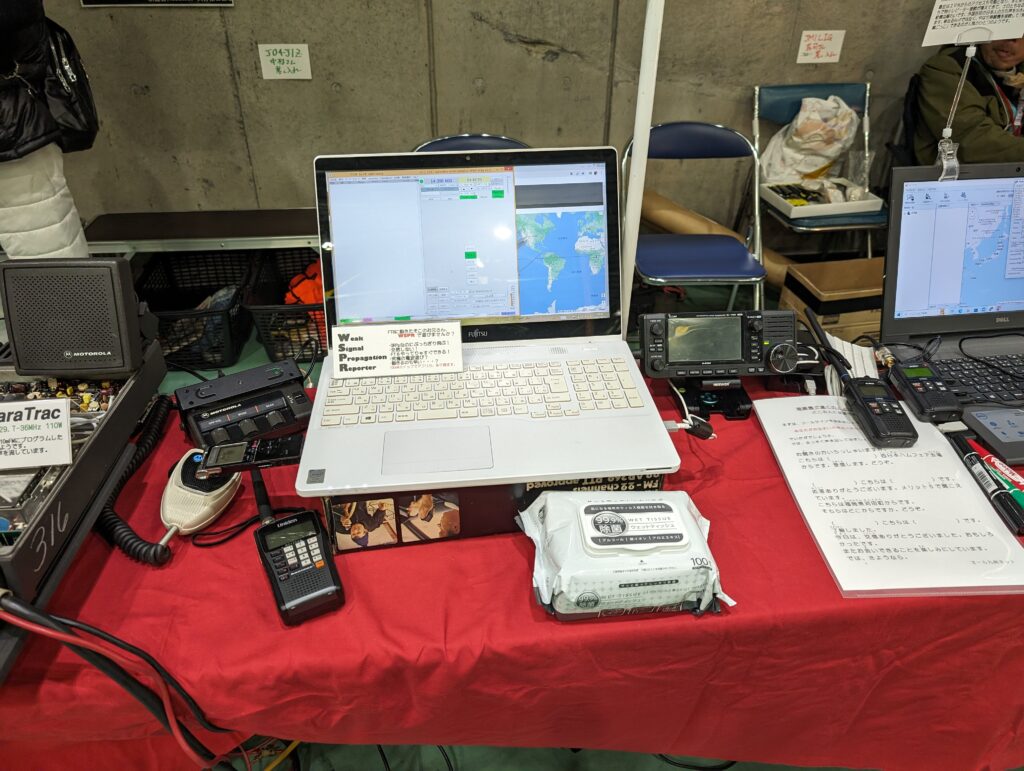

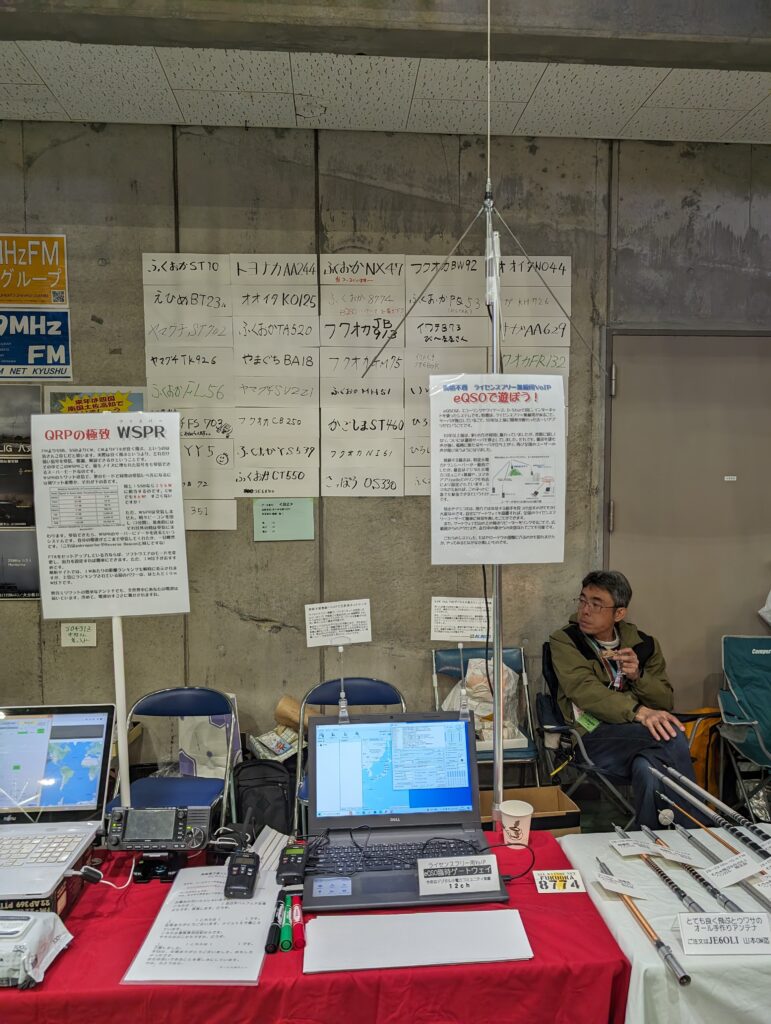

コーヒー、ジャンク、モービルアンテナ展示、WSPR展示、eQSOゲートウェイ展示、10mFM関連展示・・・

9時からの開会式が終わった瞬間、多くの方がジャンクに。

今年はちょっと目立つように横断幕をブース上に付けました。まだ数年は続けたいという意気込みでもあります。

一番気になっていたのは、コーヒーでした。本当にありがたいことに連年通りやっていただきました。今までの100円から150円に値上げさせていただきましたが、ちょいと良いコーヒー豆(粉)を使いましたので、「これは美味しい!何という豆ですか?」とのおたずねもあったようです。一番嬉しい・・・

ジャンクも皆さんバンバン持っていかれまして、全部無くなってしまいました。写真は11時頃。もうこのあたりでかなり売れています。私が出した特小機の壊れたもの、タダから、モービルアンテナ1,000円、スタンドマイクとかキレイサッパリ無くなりました。皆さんが喜んでくれるよう、また来年頑張ります。

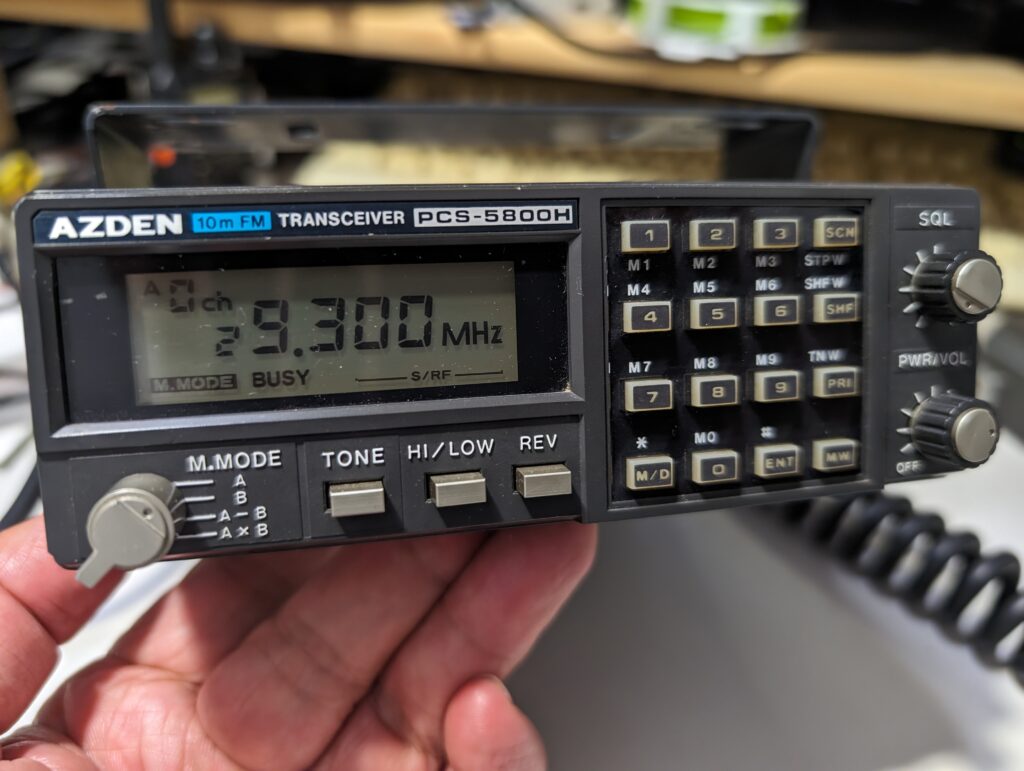

昨年は10mFMのネタでThe AZDENタワーを展示しましたが、今年はこれです。

米国ではその昔、業務機を10mFMに改造して使っていました。ラリーさんという方(10mFMでは有名人!)が来日したとき、ある方にそのモトローラの業務機をプレゼントしたという記事も古いCQ誌に載っていました。そんなことが頭にあったので、前回の西ハムの時、JG1DKJ澤田さんに「どっかころがってないですかねぇ~ 展示したいのですが」と話したところ、偶然にもその前の東京でのハムフェアで、モトローラ社の方がブースにやってきて、故人のものだけどぜひ引き取って欲しいということで置いていった、でかくて置き場に大変なのでそれじゃあDMHが引き取ってくれ、という事になったのです。なんか、運命です。

前のブログ 米モトローラMaraTrac 10mFM改造機

知識が無いのにいろいろやって、何とか送受信をするようになりましたが、周波数が動かない、とても10mFMへの改造(修理?)は無理・・・

それでも、このマシンから米国のレピーター音声を流したい!

というわけで、今回会場ではこのMotorola

MaraTracのAFアンプ~スピーカを通じて、録音済みのレピーター交信を流させていただきました。

ま、実際は米国国境沿いのカナダの10mFMレピーターだったんですけどね。

同じく10mFM関連で、全国大会、移動伝搬実験のお知らせや、活動の状況をモニターに映して紹介しました。3回連続となりますか、全国大会事務局のJM1LIG局も駆けつけてPRいただきました。

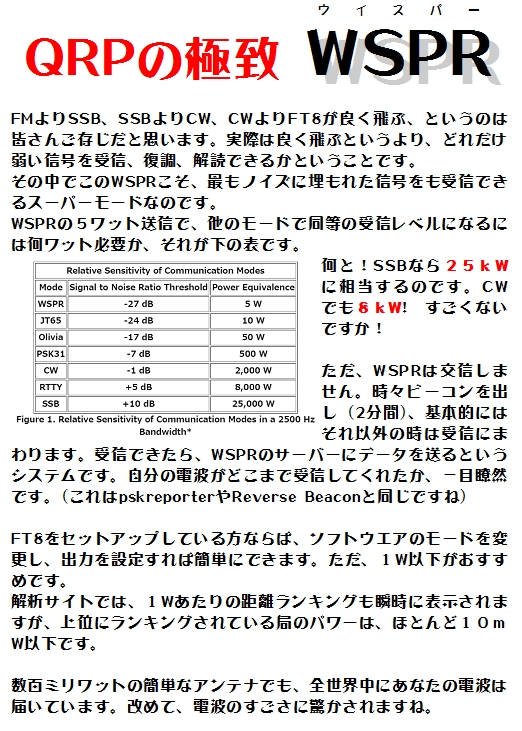

これは、FT8に辟易してきたあなたへ・・・WSPRの展示です。昨年に続き2回目。今年はしないつもりだったのですが、ある方よりリクエストいただきまして、展示しました。

前回以上、興味を示して説明書きを写真に収める方がいらっしゃいました。

結構説明を求められたのですが、なんせ会場では実演もできず、良く説明もできず、スミマセン。あ、WSPRの通信状況を見るのは http://wspr.rocks/ このサイトがオススメです。

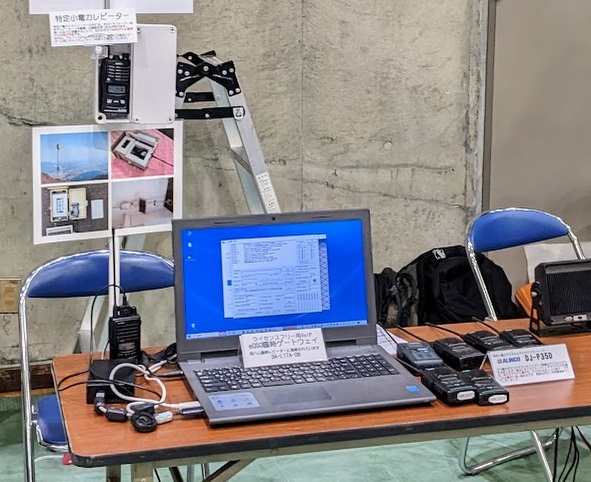

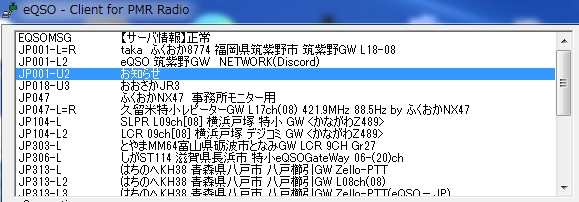

ライセンスフリー無線の展示はeQSOに絞りました。前回同様、ふくおか8774局が説明してくれました。(写真の奥の方ではありませんので念のため)

会場ではライセンスフリー無線用VoIP、eQSOとデジコミを接続、12chで開設しました。当日はカンボジア在住の日本人の方からもお声があり、デジコミ機を持ってこられた方は交信を楽しまれていたようです。デジコミのアンテナは これ でした。

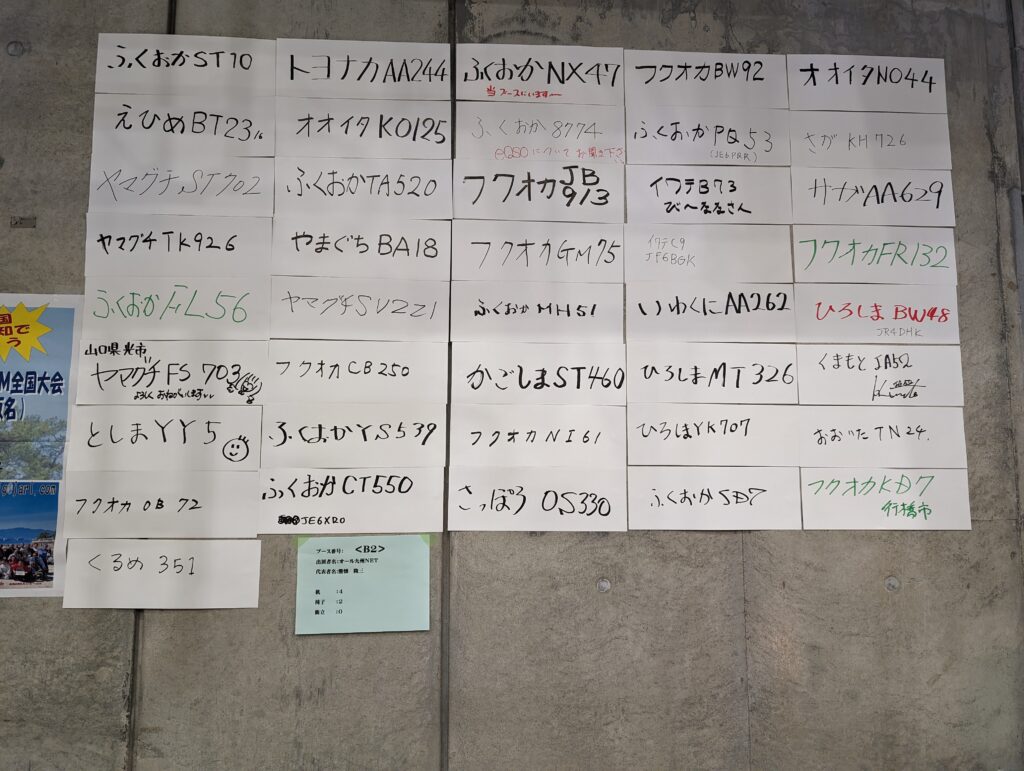

恒例のコールサインの壁張りもしましたよ~ ご来場ありがとうございました。

毎回おいでいただいている方、やっと、やっとお会いできたイワテB73局ご子息、みなさん、ありがとうございました!

とてもとても以前のように他のブースをゆっくり見て回るような時間はありませんでした。あっという間に終了時刻。主催者側の要望にそって、3時ギリギリまで頑張って展示しておこうと思っていましたが、途中で電源が落とされてしまい、いたしかたなく片付けでした。ちょっとハテナ?ですね。

早く帰りたいくらいなら、出展しなきゃいいのにと思うのはおかしいでしょうかね?

オール九州ネットは、早い段階から西日本ハムフェアに協力してきました。だからこそ、少し前までこれだけのスペースを確保できていたのです。出展者が増えるので削ってくれという依頼を受け入れていまの状況になりました。忘れないよう掲載しておきます。

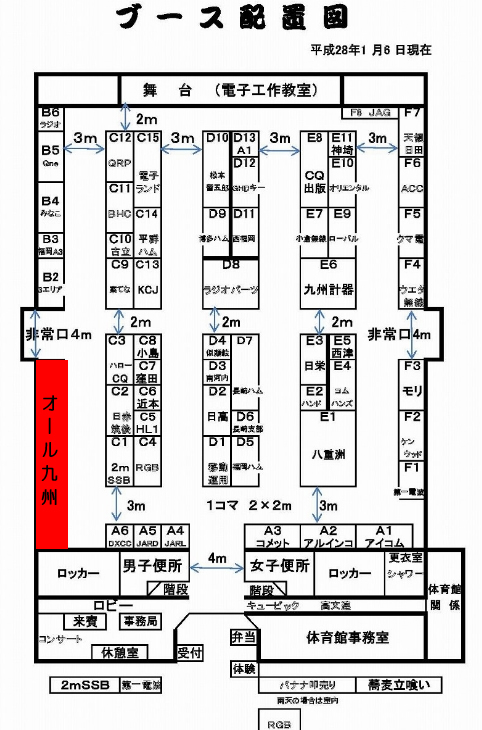

平成28年は、非常口からドンツキまであったんですよ~

西日本ハムフェアでまさかの・・・

(2024/2/26 16:10:13)

西日本ハムフェアでまさかの・・・

(2024/2/26 16:10:13)

今年も西日本ハムフェア(西ハム)に「オール九州ネット」のブースに出展するのですが、まさかまさかの注意事項が。

https://www.jarl.com/nishiham/

第21回西日本ハムフェアの注意事項

(中略)

特定小電力トランシーバーの日産殿敷地内への持ち込み、使用はご遠慮ください。休日とはいえ、日産殿の工場ではかなり稼働しており、無線通信による業務も行われています。無用な混信を避けるため、特定小電力トランシーバーの日産殿敷地内への持ち込み、使用の自粛をお願いするものです。

ライセンスフリー無線は、今年もeQSOを中心にやるつもりでしたが、なんせ持ち込みも禁止とは・・・ 業務に障害を与えるようなことがあってはなりませんから、仕方がないのですけど。

ジャンク販売用も用意していたので、電池を入れない(電源が入らない)状態にしておくことでご対応いただけないかと事務局に問い合わせ。

すると、下記のご返事をいただきました。

特定小電力トランシーバーにつきましては、日産殿敷地内で運用すると

日産殿の工場稼働に支障が出る恐れがあるため、このようなお願いを致しました。

電波を出さないのであれば、持ち込み展示はOKです。

どうぞよろしくお願い致します。

西ハム事務局

ということで、ありがたいことに持ち込み展示OKをいただきました。

eQSOゲートウェイにはデジコミ(LCR)をつなげますので、全国のeQSOユーザーとの交信をお楽しみ下さい。おそらく、筑紫野レピーターと同じ12chを使うかと思います、たぶん・・・

今、ふと、この日限りのCB無線機接続も面白かな、と思ったりして・・・ やりすぎかな?

eQSOゲートウェイの設定方法

(2024/2/22 15:52:39)

eQSOゲートウェイの設定方法

(2024/2/22 15:52:39)

eQSOゲートウェイは設定が難しい?

最近ありがたいことに多くの方がeQSOゲートウェイを設置され、eqso.mydns.jpサーバーのJAPANルームに接続いただいています。無線の資格がいらない特小機やLCRで、全国あちこちの方と交信できるのは実に楽しいものです。

そこで、良く話題になるのは、設定や調整です。なんせ古いプログラムでして、特に音声レベルの調整がしにくい、微妙なところで合わせにくい、というお話を聞きます。大体良くあるのが音声が割れていて聞き取りにくい、というパターンです。

いろんな設定方法があるかとは思いますが、私のおすすめ調整法を紹介します。

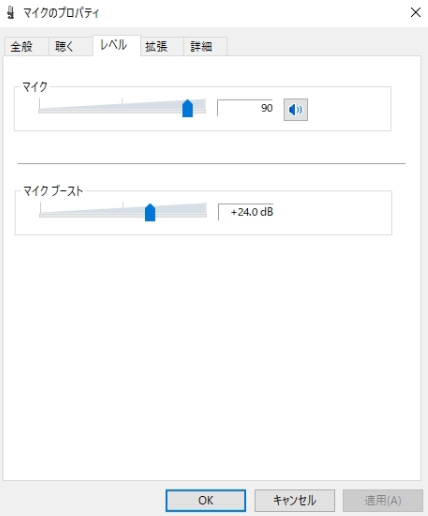

まずはパソコン側のマイク設定に注意

まず、パソコンのマイクラインの設定を確認しておく必要があります。

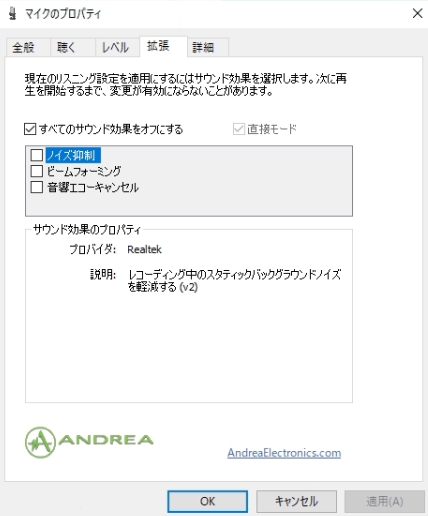

マイクのプロパティを開きます。

左側の画像、レベルタブのところと、トランシーバーの音声出力ボリューム(インターフェースをお使いの場合はそのボリュームも)で、eQSOサーバーへの入力調整をされていると思います。

ここは一旦そのままで、他にタブがないか気をつけて下さい。それぞれのパソコンにより異なりますが、例えばこのパソコンには「拡張」のタブがあります。これを開くと、ノイズ抑制などの機能があることがわかります。(右側の画像)

これらの機能はオフにしておきましょう。まずはストレートにトランシーバーからの音声をeQSOサーバーに送るのが大切です。

※ノイズ抑制等がオンになっていると、何もしないのに音量が勝手に変化したりします。

※自動調整があれば、これもオフにして下さい。

Mic入力レベルをホワイトノイズで調整する

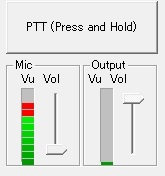

さて、上の画像は、音声が割れている時の状態です。Vuメーターがレッドゾーンに入っています。この画像は思い切り過大入力させたときですが、レッドゾーンひとつでも間違いなく音が歪みます。

音声レベルの調整は、実際にクライアント側のトランシーバーで実際にしゃべってみて自分の環境専用のレベルに合わせられている方が多いのではないでしょうか。それはそれでいいのでしょうけど、他の方がゲートウェイを使われたり、自分自身も調整したときの環境と異なるところから声を出したりすると思わぬ過大入力になってしまうことがあるようです。

このMic入力レベルはとても大切です。

では、何を基準としたらいいでしょう。

ところで、FMトランシーバーを単体で使用する場合、ボリューム設定はどうされていますか? スケルチを開放してザーッというホワイトノイズ音量で調整することがありませんか。このFMのホワイトノイズがそのボリューム設定時の最大音量です。つまり、

ザーッというホワイトノイズをeQSO側に流し込んだとき、レッドゾーンに少し届く程度に調整

すればいいことになります。

そのようにすれば、どんな音声信号が入っても歪むことはありません。それでも歪んでいた場合、パソコンにつながっているトランシーバーか、あるいはアクセスしている(クライアント)トランシーバーに問題があります。同じように、音声が小さすぎる場合、アクセスしているトランシーバーに問題があります。

ECHOルームでテストしてみる

調整をしたら、ECHOルームでテストしてみましょう。

普段皆さんが交信しているJAPANルームとは別に、ECHOルームがあります。eQSO側に送信すると、その音声をそのままオウム返ししてくれます。同じレベルで返しますので、自分の音声チェックができます。

このECHOルームでは、過大入力に対してはオウム返ししないことがありますのでご注意下さい。

さて、自分の音声が返ってきたのはいいけど、「音声小さいよな?」思った時、今まで調整してきたMic入力レベルをもう一回調整、、、ではありません!

今度は受信側の調整です。スピーカーラインを調整します。具体的にはパソコンのスピーカーボリュームですね。自分がしゃべった声が、適切なボリュームで聞こえるように設定します。

受信側の音量(スピーカーボリューム)をドンと上げてみると、相手が適切なレベルで送信していても、大体の局はうるさく歪んで聞こえます。自分の調整が不適切だとそうなってしまいます。

デジコミではどうする?

最近はデジコミ(デジタル小電力コミュニティ無線、LCR)のゲートウェイも増えてきました。(私もやっていましたが、特小久留米レピーターの範囲にかなわずクローズしました)

これはスケルチオープンができませんね。FMラジオにすればホワイトノイズも放送音も流れますが、無線の音声に比較するとかなりレベルが低いようです。

そこで、クライアント側のデジコミ機から、大きな音のホワイトノイズのような音声を送ればいいのですが、例えば、送信しながらマイクにフーッと息を強く吹きかけることで同様の音を作れます。

「あー」と言ったり口笛吹いたり、いろんな音声を流して、レッドゾーンに届かないようにセットすれば大丈夫です。

実際の運用、レベルメーターはどの程度?

クライアントのトランシーバーから普通にしゃべってみて、グリーンメーターが2つ3つ点けば充分だと思います。ひとつふたつでも問題ありません。アマチュア無線用も含めて、昔からeQSOを使っていた方のブログ等を拝見すると、同様の記載があります。

CB無線のAMモードでは、”深い変調”が魅力なのですが、eQSOではできるだけクリアな音質で交信したいものです。

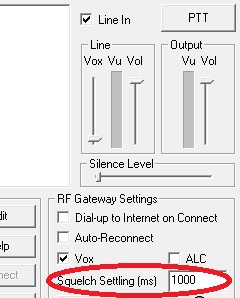

おつりが出てしまう場合

ゲートウェイがおつりを出す、ということがあります。

自分のところのゲートウェイは誰も使っていないのに、誰か話した後に何かeQSOに送信している、これを「おつりが出ている」なんて言います。こういう局が2局接続されていると、いわゆるピンポン状態になって、そのルームが使いものにならなくなってしまうのです。

いろんな理由が考えられますが、ゲートウェイにつながっているトランシーバーが、送信から受信にかわったとき、ピッという信号がでていたり、ザッというスケルチ開放音がでたりして、あるいは何らかのノイズで、eQSO側に送信してしまうのです。

これは、スケルチセッティングを変更することで対応できます。初期設定では1000ミリセコンド=1秒になっていますので、思い切り4000ミリセコンド=4秒にすれば、大体のおつりはカットできます。

ゲートウェイ側から、他の方の交信やIDの送信が完了した直後、その指定した秒数内はカットされるのです。

※設定後、一旦ゲートウェイアプリを閉じて、再度開く必要が有るようです。

おわりに

これらの調整方法は、私ふくおかNX47のやり方です。ずっとeQSOを楽しまれている方々の音質は、やはり適切で素晴らしいです。私自身、いろいろテストをしていきついた調整方法です。ただ、単信の交信でも聞いているとわかるとおり、変調が深い浅い(マイクゲインが高い低い)とかトランシーバー自体でも特徴があるようです。アマチュア無線でもV・UHFを聞いているといろんなレベルの局がいらっしゃいます。どのような音声であっても、ストレートに、歪ませることなくサーバーに送り込むということが大切だと思います。

UV-5K(8)で、27.144で、航空無線を聞く

(2024/2/15 13:35:45)

UV-5K(8)で、27.144で、航空無線を聞く

(2024/2/15 13:35:45)

大流行のあかんやつUV-5K(8)です。

ライセンスフリー無線が好きな我々は、やっぱり合法CB8ch、27.144MHzAMが受信できるのか気になります。フリラJPさんのメモリーデータにも当然入っていますので、何か聞こえるかなとスキャンをかけます。

と、27.144MHzでスキャンストップ、あれれ英語?、航空無線が入感しています。

私が住んでいる久留米市は、福岡空港から30kmほど離れていて、空港から送信された航空無線は、受信できないわけではないけどちょっときつい、というところです。ところが、このUV-5K(8)にはメリット5で入っています。ただ、27.144MHzですけど。

筑紫野のふくおか8774さん所有のあかんやつも同じとのこと。

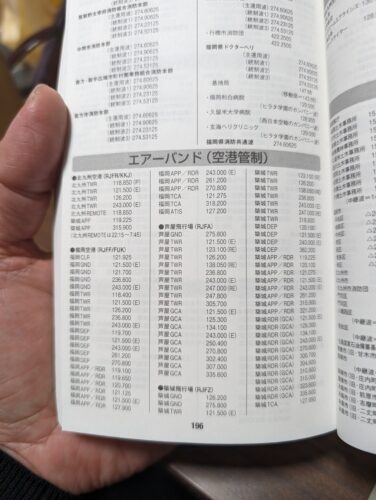

さて、どの周波数を受信しているのか??

そういえば、フリラJPさんのメモリーリストには福岡空港関連は入っていませんので、差し替えることとしました。

これを入力しました。最近老眼が急激にすすみつつあるようで、ちょい苦労。

入力完了して、スキャン。ところが福岡空港の周波数と一致しません。というか、福岡空港からの航空無線はやっぱり信号が弱くて入感しません。

どこを聞いているのか????

自宅に帰って、SGに接続、グルグルやりますが、ちょっとわかりにくい。そうだ、ディップメーターがあった。

数年前ヤフオクで買ったTRIOのディップメーターです。ほぼ新品です。当時結構な台数が出品されたと記憶しています。普段使うことが少ないのですが、こういう時に活躍します。

どうやら135MHzどころを受信しているようです。

結果、135.65MHzであることが判明。総務省電波利用ホームページによると、

https://www.tele.soumu.go.jp/musen/SearchServlet?pageID=4&IT=H&DFCD=0000012070&DD=1&styleNumber=21

神戸コントロールで筑紫野市の山の上に送信所があるそうで、それだったら久留米でもハンディで入感するわけです。

135.65MHz÷27.144MHz=4.9974・・・

135.65MHz÷5=27.03MHz で、27.144MHzとは14KHzの差。

局発周波数とか、なんかあるんでしょうけど、どういうふうな構成になっているのか。わかる方教えて下さい。

それにしても福岡では、あかんやつの27.144MHzのところにバッチリ航空無線が入ってくるわけで、まぁ「航空無線の中から友が呼ぶ」(わかる人は古い人)ってことでいいかと。

特小久留米レピーター、バッテリー交換

(2024/1/26 21:37:26)

特小久留米レピーター、バッテリー交換

(2024/1/26 21:37:26)

レピーターダウン?

いつもの通勤時。ただ今日は雪がちょっと積もった夜の翌朝ではありますが、特小久留米レピーターeQSO経由で声出して応答があった方と交信。マイクが返ってきて、こちらから送信したところ、レピーターからの中継が行われません。あれれ? 慌てて特小トランシーバーのマイクを放り出し、スマホのZelloから送信しました。

いよいよ特小久留米レピーターもダウンかぁ。。。

真っ先に頭に浮かぶのは、バッテリーです。

もう、かれこれ13年使っています。

2013年のブログ記事です。

特小久留米レピーターの設定を変更しました。

と、その日の夕方、レピーターが復活しました。

バッテリーが消耗している可能性が高いですね。

新しいバッテリーを注文しました。

現在のバッテリーの状態は?

新しいバッテリーを持って、レピーターの設置場所へ。

良い眺めです。

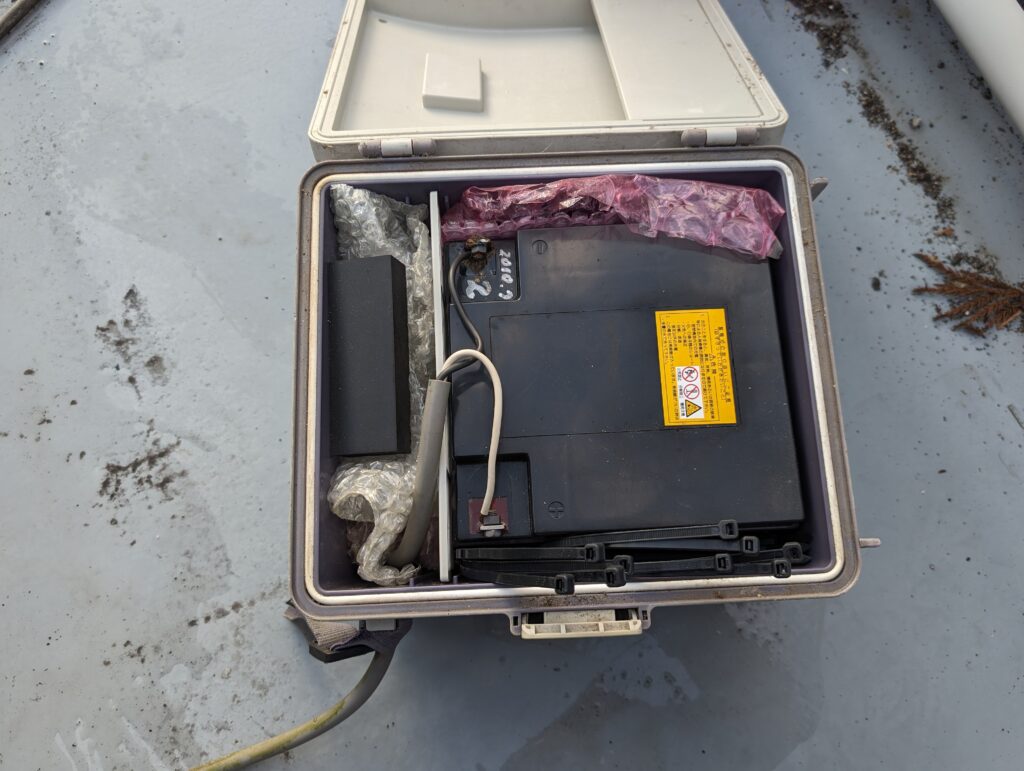

バッテリーは、こちらです。

プラスチック製クーラーボックスの中に入れています。もしかしたら、プラスチックの劣化で、ボロボロになっているのではと心配しましたが、そこまでなかったようです。

ちょっと見た目は異状ないようですが、

マイナス側の端子のところが腐食したようになっています。

電源コードもマイナス側がさびています。

2010年7月とあり。13年数か月もの間、働いてくれました。

バッテリーを交換する

新旧バッテリーです。

前のバッテリーは12Vの24AH、新しいのは12Vの20AHです。それにしてもサイズが小さくなりました。半分になったのでは?と思って比較すると、あら、新しい方、高さが結構あります。

高くなった分、クーラーボックスに入りません。では、寝かせて収めましょう。

シールドバッテリーは倒してもいい・・・かなぁ、と思いつつ、単純にクーラーボックスを立てればいのです。どうも頭が鈍っています。

ということで、単純作業終了です。ここには地元のミニFM(ドリームスFM)の送信所とアンテナもあります。DDIポケットからワイモバイルになったPHSのアンテナは撤去されていました。

特小久留米レピーターの自宅側の様子

(2023/12/19 11:31:50)

特小久留米レピーターの自宅側の様子

(2023/12/19 11:31:50)

最近ホントライセンスフリー用eQSOが賑やかです。eQSO開発した方も、まさかそんな将来まで使われるとは思っていなかったでしょうね。

なんせ、中心となるサーバーが不要ですから、誰だってサーバー立ち上げればeQSOのネットワークをスタートできます。他の代表的VoIPは無理じゃないかなぁ?どこかのサーバーに頼っています。

特小久留米レピーターの写真は、ちょこちょここのブログにも上げていますが、自宅のゲートウエイ側はたぶん上げていません。

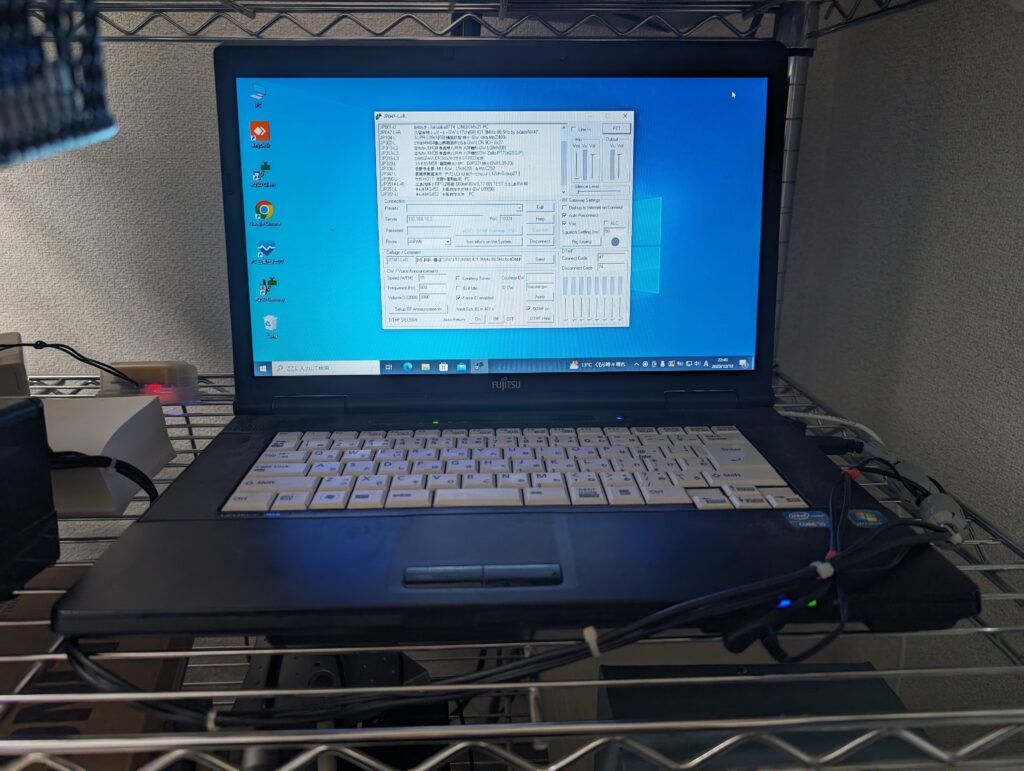

現在はこのノートPCで動いています。ヤフオクで安く買ったやつですが、SSDなのでそこそこ早い。インストールしたのはeQSOとリモートソフトAnyDesk程度です。スピーカーとマイク端子も付いています。最近はUSB利用が多いですよね。

インターフェースです。これ結構いいやつです。「EchoLink 3a(フル絶縁タイプ)Design by

KB1AGK」で、「トランスで 入出力を絶縁し PTT をフォトカプラで絶縁しました。PTT出力は USB-232変換ICを使用して RTSより取り出しています」

http://lsoj.com/Interface_Bord.htm より

とのことで、回り込み対策もバッチリなのですが、使っているのは特小・・・

インターフェースの先にはレピーターにアクセスする特小トランシーバー。現在DJ-R100Dですが、他のアルインコ機に替えることも多いです。音量、各設定を揃えれば全く同じです。

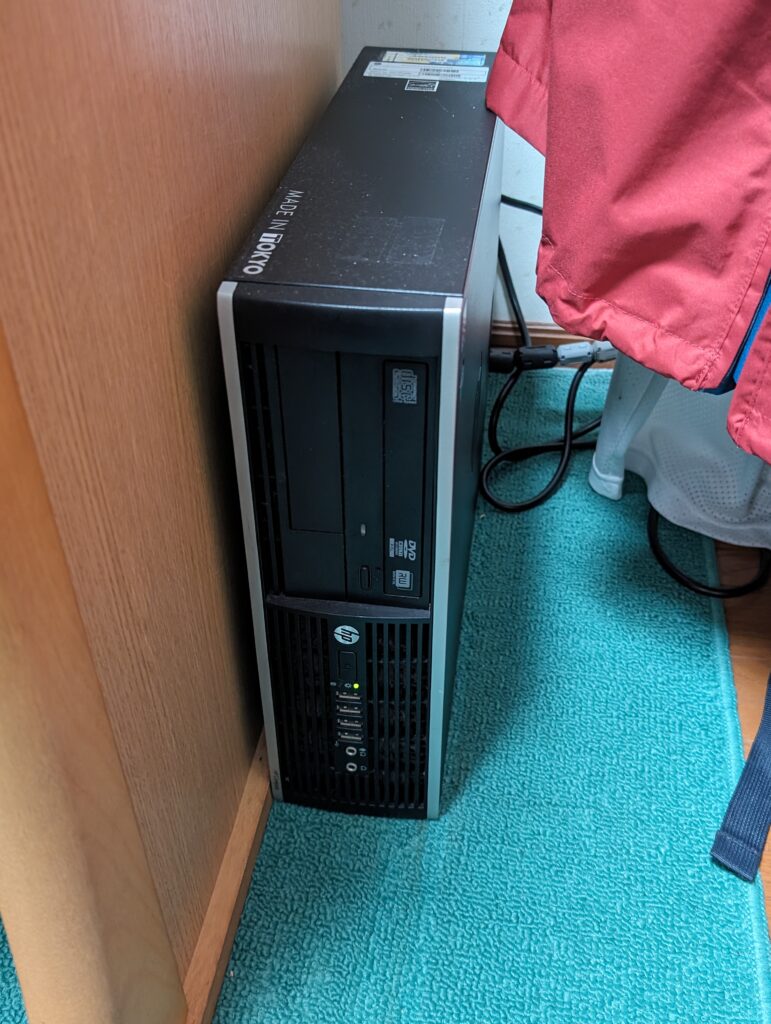

シャックの隣の部屋に、eQSOのサーバーを置いています。

そこそこのスペックなのですが、eQSO専用です。

ノイズがひどかったので隣に移しました。操作はこれもリモートソフトAnyDeskを使っています。自動でバージョンアップとかするようにしておくと、再起動したりしますので、そうならないようにしています。24時間止まらないことが肝心です。

UV-K5(8)のアレを完全日本仕様化

(2023/12/18 17:10:13)

UV-K5(8)のアレを完全日本仕様化

(2023/12/18 17:10:13)

ガックリする内容です。期待してはいけません。

最近なぜか関西弁で「あかんやつ」と言われている中華製のUV-K5(8)ですが、私も手に入れさせていただきました。アリでプログラミングケーブル含めて送料込み2,742円。どんな原価費用計算なのか、ホント不思議な安さです。

届きました。

問題は、アレ、充電器の電源プラグです。

おお、「あかんやつ」です。これは日本のコンセントに強引に入れては「あかんやつ」です。

(念のため、本当にあかんのはプラグではありません)

皆さん、ACコードをブチッと切断して、買ってきたプラグを取り付ける、という方が多いようですね。あの、あとで付けるヤツって、なんかしっくりこないんですよね~

ということで、未使用のACコード。古いプリンターの箱の中に未使用状態で入っていました。

コード自体を取っ替えます。

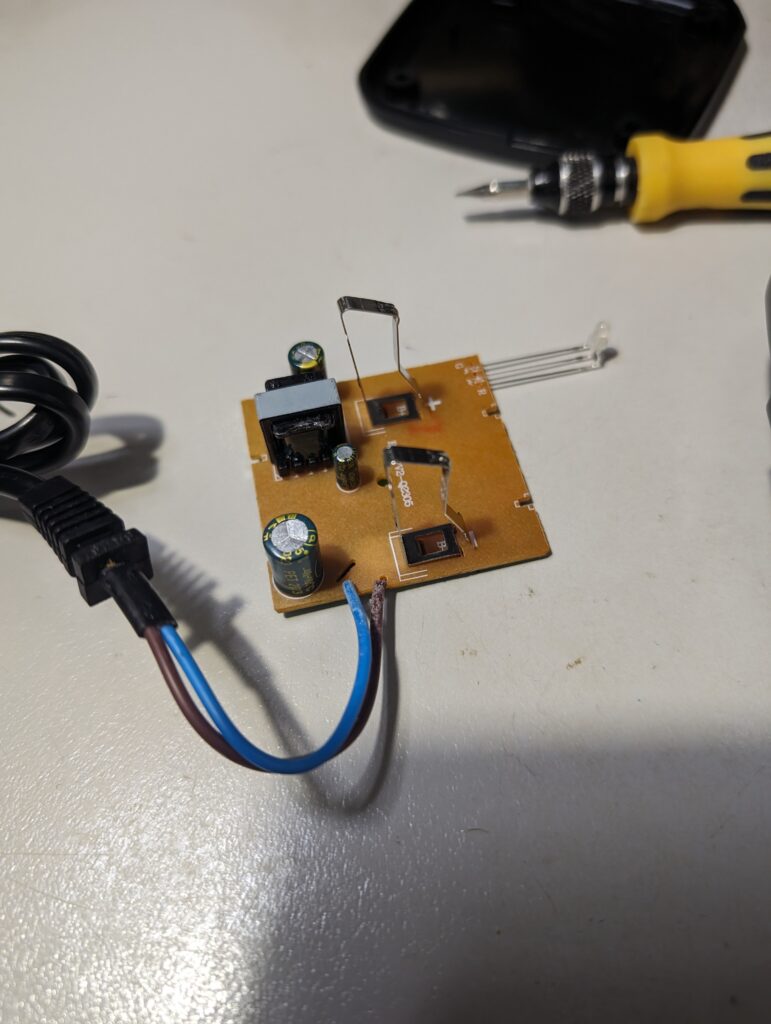

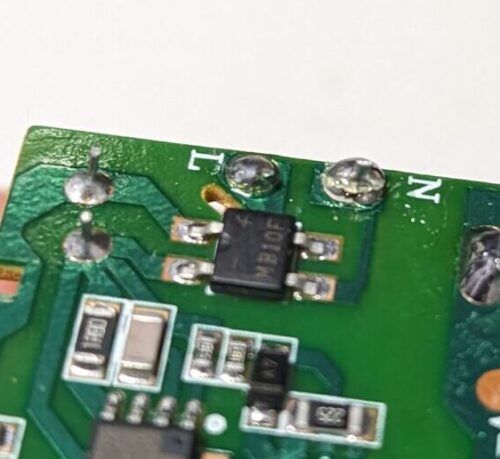

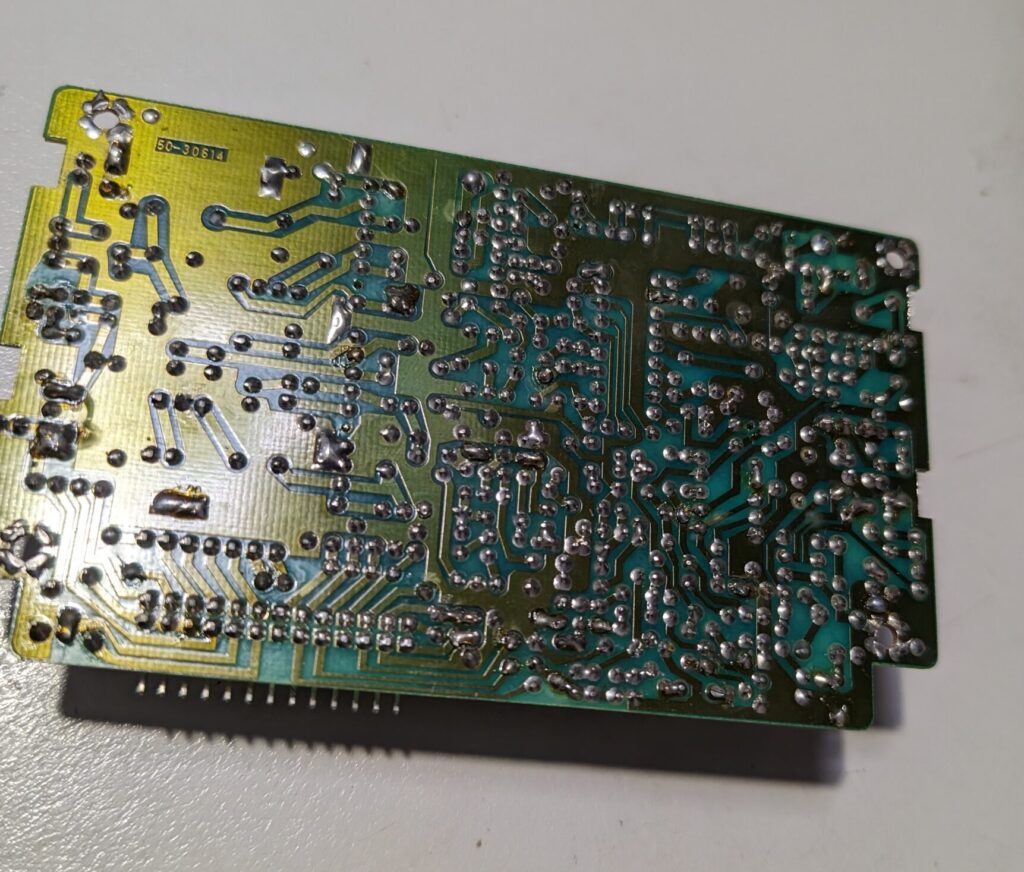

裏にネジが4本。はずします。チップ部品が付いた基板が。プラスチックのツメで留められています。そっとはずす。

それでも外すときに衝撃を与えてしまったのか、ACコードの基板面ハンダが浮いています。

パターンも切れているかもしれないので、注意して新しいACコードをハンダ付け。

この部分は本来ACコードの保護カバー(?)が付いているところでしょうけど、ま、いっか。

無事、充電できるようになりました。USBからの充電でもいいんですけど、やっぱりスタンドがいいかなぁ。

しかし、バッテリーは中華製ですよねぇ。爆発とか炎上の可能性を考えていなくちゃいけないのでしょうかね?

お粗末様でした。

スマホでeQSOに簡単接続、全国のライセンスフリー愛好家と交信

(2023/11/21 16:46:58)

スマホでeQSOに簡単接続、全国のライセンスフリー愛好家と交信

(2023/11/21 16:46:58)

ライセンスフリー用VoIP、eQSOのJAPANルームには全国のライセンスフリー無線ユーザーがゲートウェイやPCで接続されています。

さて、このeQSOに接続する簡単な方法が、スマホアプリのゼロ(Zello PTT Walkie

Talkie)です。zelloで検索すればすぐに出てくるメジャーなトランシーバーごっこができるアプリです。(実際はプロにも使用されている本格派らしい)

なんと無料でも使えるのです。

このzelloアプリとeQSOのJAPANルームをリンクしてくれているのが、はちのへKH38局です。zelloのチャンネル、eQSO 八戸櫛引GW

にアクセスすればOK!なのですが、実はこのチャンネルに接続するのが結構難しい。。 どうやら漢字や半角スペースあたりがネックになっているようです。

そこで、このたび、新たな接続チャンネルを作っていただきました。

チャンネル名 eqsojp

全部、小文字で半角、アルファベットのみです。簡単でしょ!

zelloをインストールしたら、まずはお決まりの登録。

次に、下の「チャンネル」から追加ボタン(人のマークに+マークのアイコンなど)、「チャンネルを検索」から、eqsojp と入力すればOKです。

それでもダメという方には、下のQRコードを使ってみて下さい。

毎日、賑やかな会話が聞こえてきます。あなたもぜひチャレンジしてみて下さい!

アツデン PCS-5800H の修理

(2023/11/10 17:01:09)

アツデン PCS-5800H の修理

(2023/11/10 17:01:09)

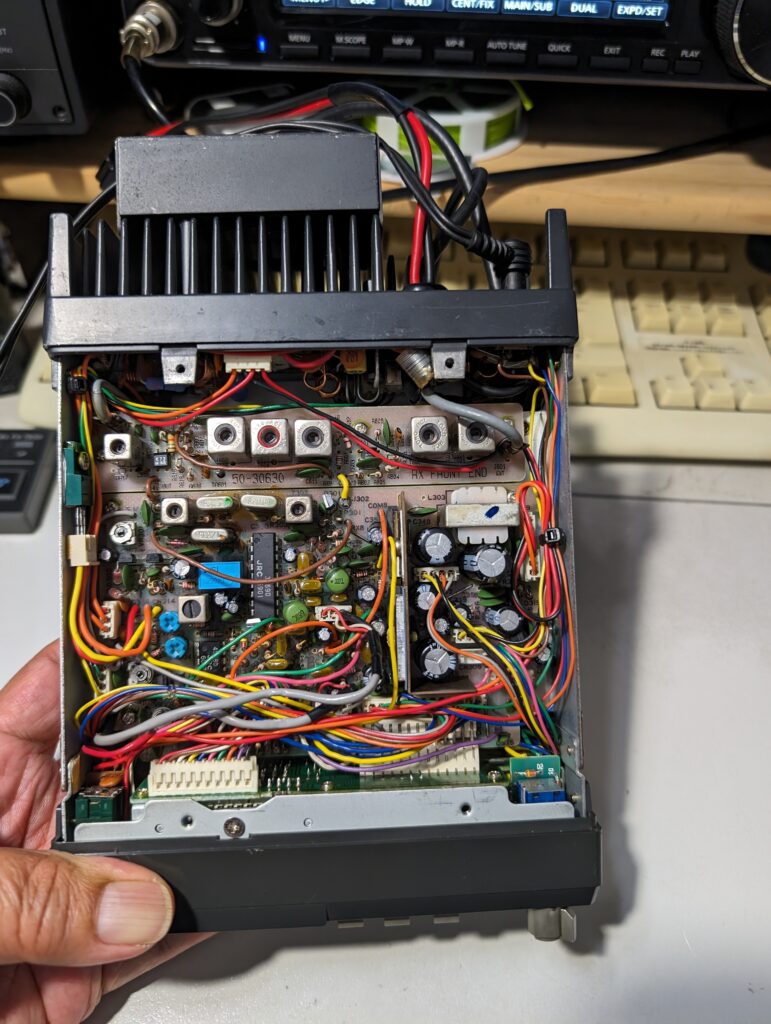

久しぶりに会ったローカルのOMから、音が出ないというPCS-5800Hを預かりました。

5800のハイパワーモデルを手にするのは初めてです。

自宅でチェックしてみると、

1)AFボリュームを上げても音が出ない。

2)豆球が切れている。

3)出力がハイパワーで25W程度と定格45Wに比べて弱い。

という故障状況です。

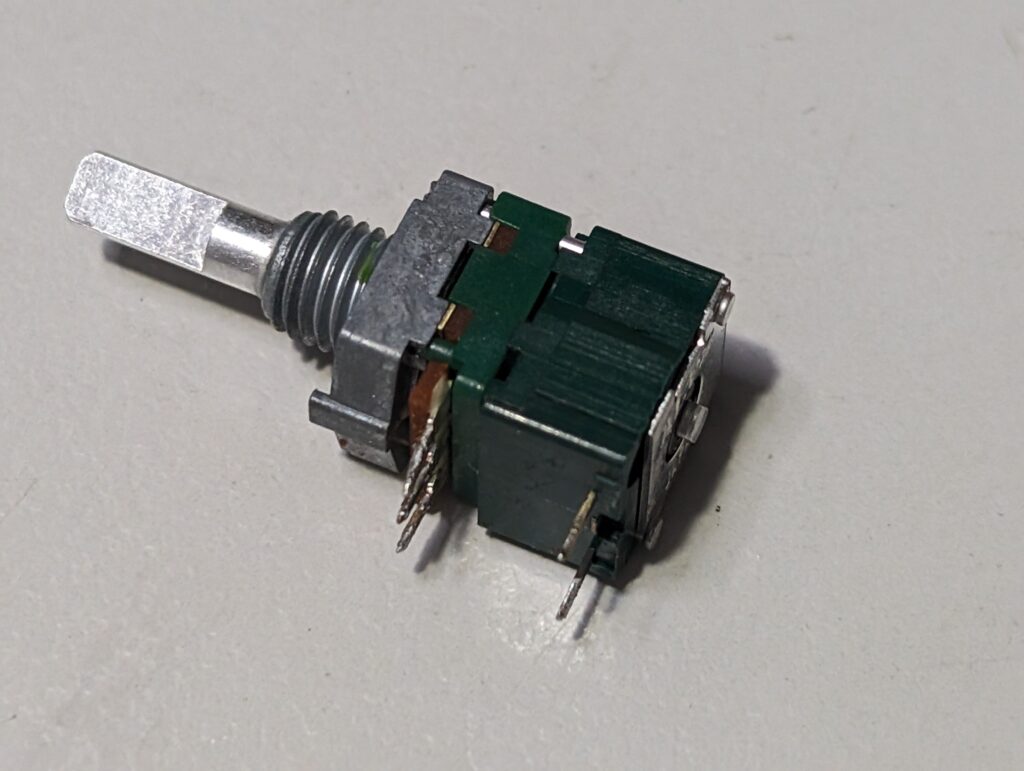

まずは、音を出すことですが、AFボリュームを上げ下げしていると、一瞬音が出るポイントがあります。これは、ほぼこのボリューム自体が壊れているに違いありません。

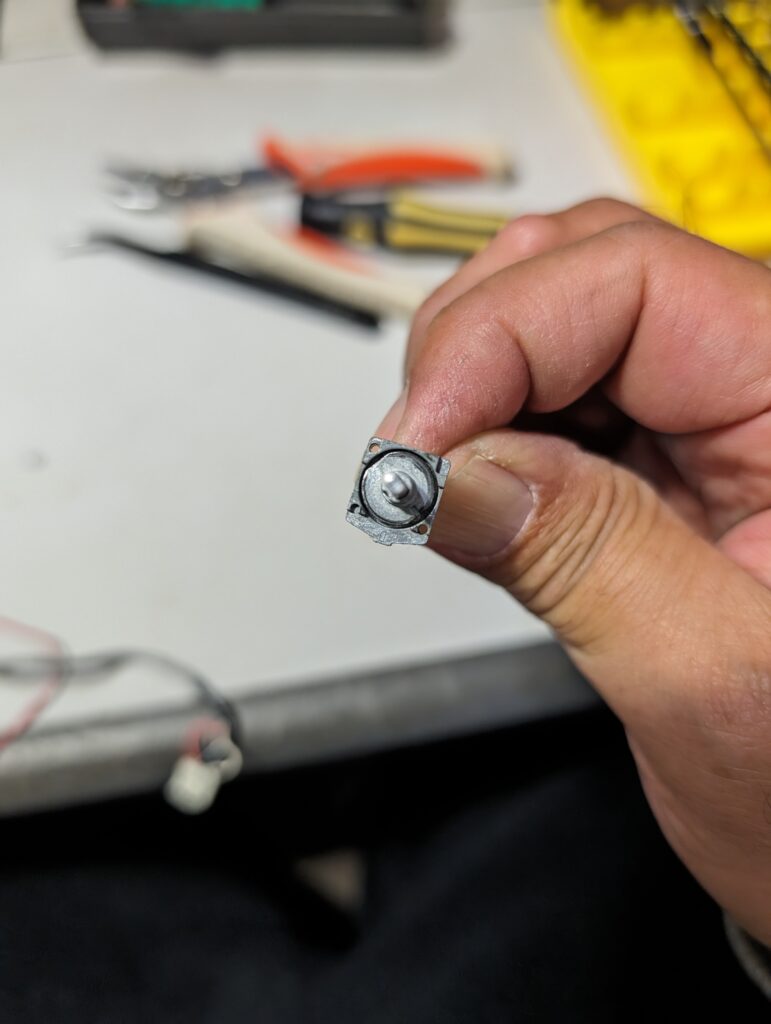

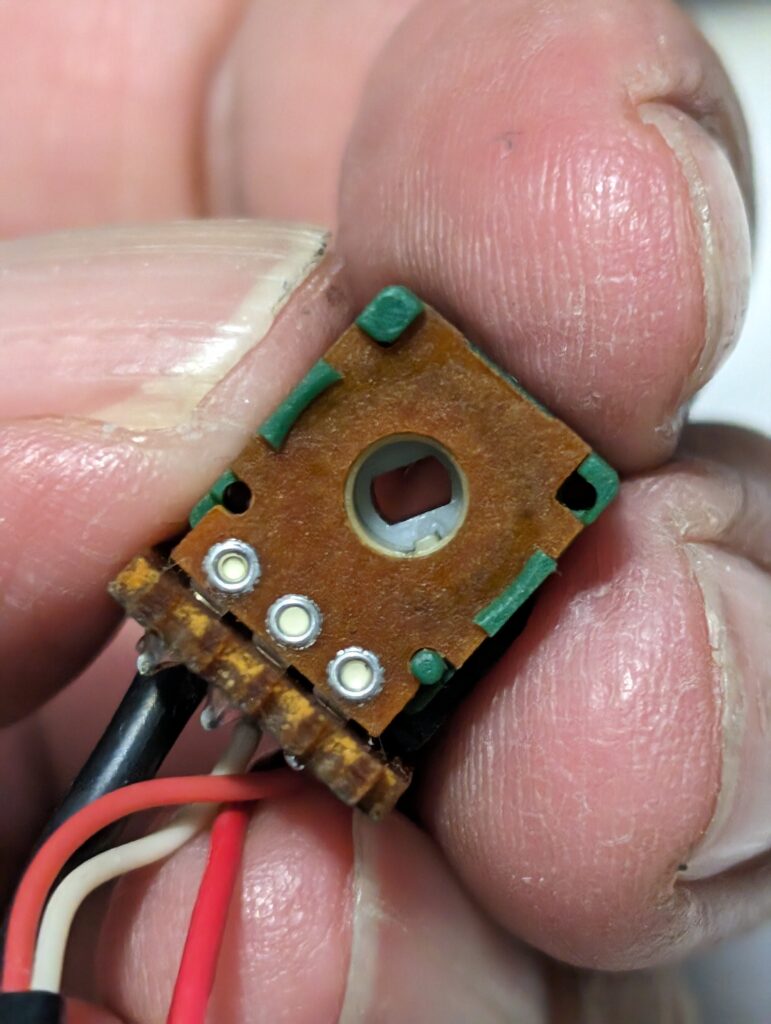

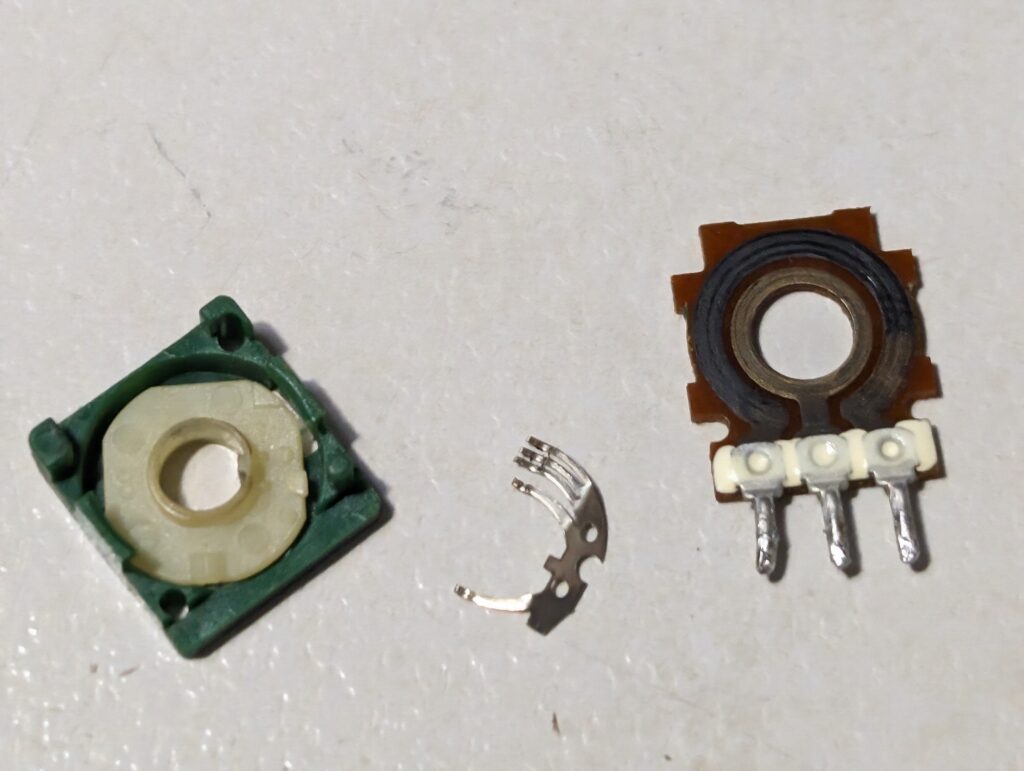

なんとこれは、以前スタンダード社のC6000を修理したときのものに良く似ています。ネットにも沢山の修理記事が上げられています。早速中をばらしてみますと、案の定・・・

付いていなきゃいけないものが外れています。以前同様、瞬間接着剤で。

瞬間接着剤は一番安易な方法だと思います。再び剥がれるのも早いか。

ある方はエポキシ系接着剤、ある方は糸で縫い付ける、とのことですが。

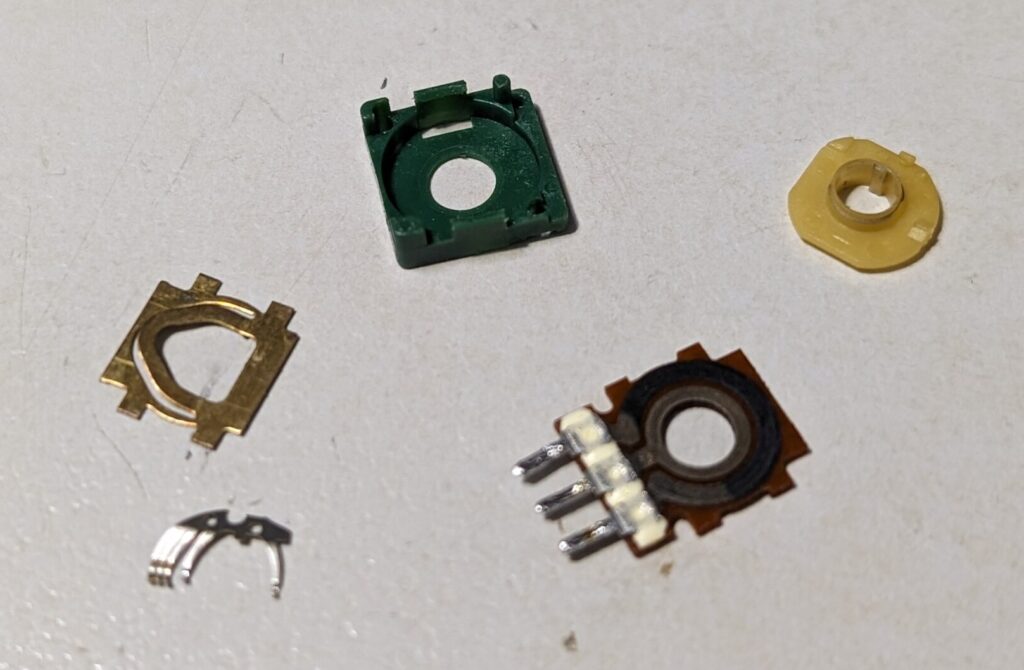

さて、ボリュームの組み立てです。

あれれれ、スイッチ部分との連動がうまくいきません。スイッチ部分も開けてみましょう。バネがあって、小さな小さなカムみたいなのがあって、電極板。写真撮らずにばらしてしまいまして、もうわからない。2時間ほどパズル解きのように悩みましたが、わからない。諦めましょう。

実は、ちょっと調子が悪い5800(10W機)がありまして、そいつのパーツを使ってあげようかと。久しぶりにこのリグのスイッチオン。あらま、これまた同じ症状です。

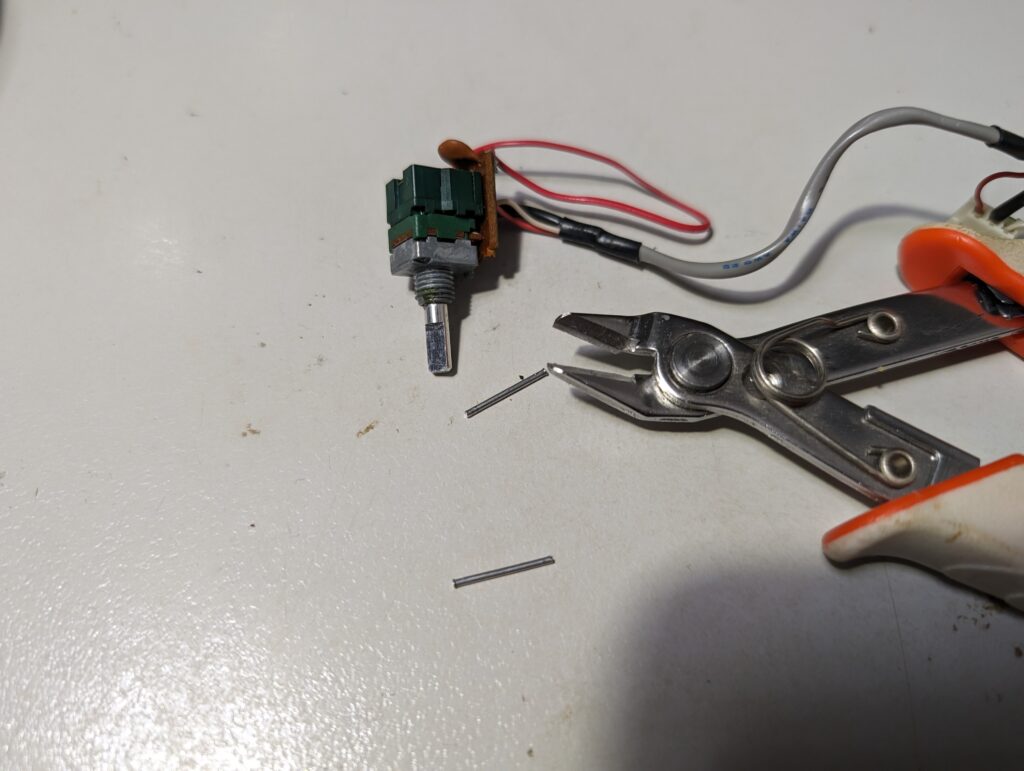

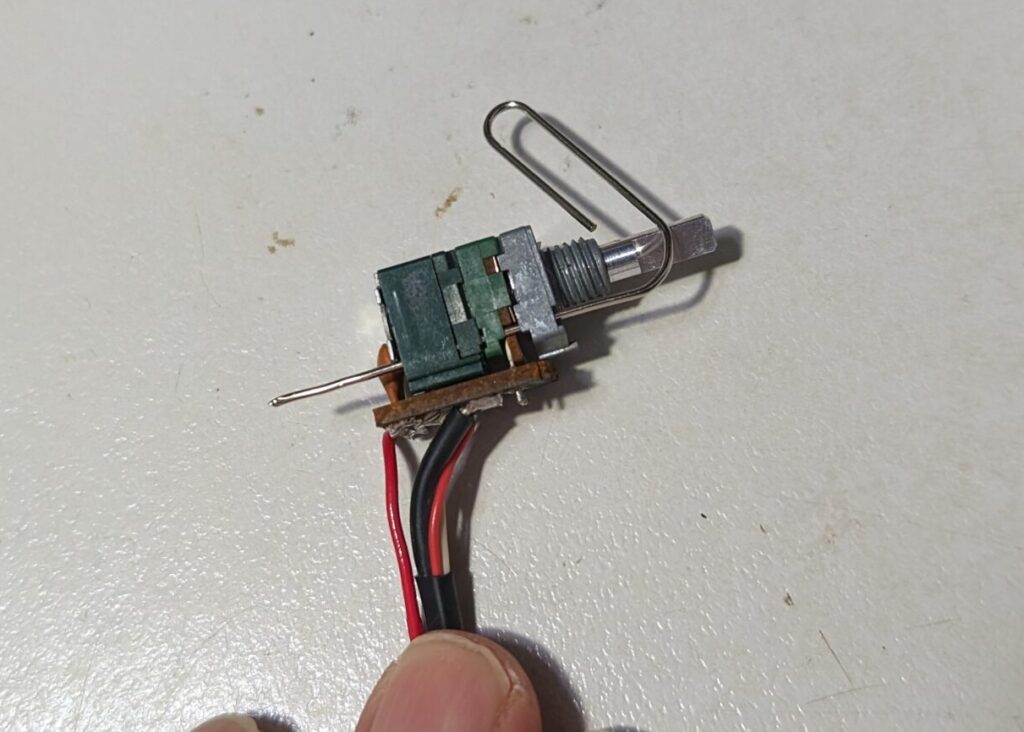

今度はいきなりバラバラにしないで、基板に付けたままピンを抜き、ボリュームの部分だけを基板からはずすことにしました。スイッチの部分は絶対に動かさず、きちんと撮影しておきます。

そして再び外れているパーツを接着。

最後に抜いたピンの代わりにクリップを通して、端を折り曲げて完成です。

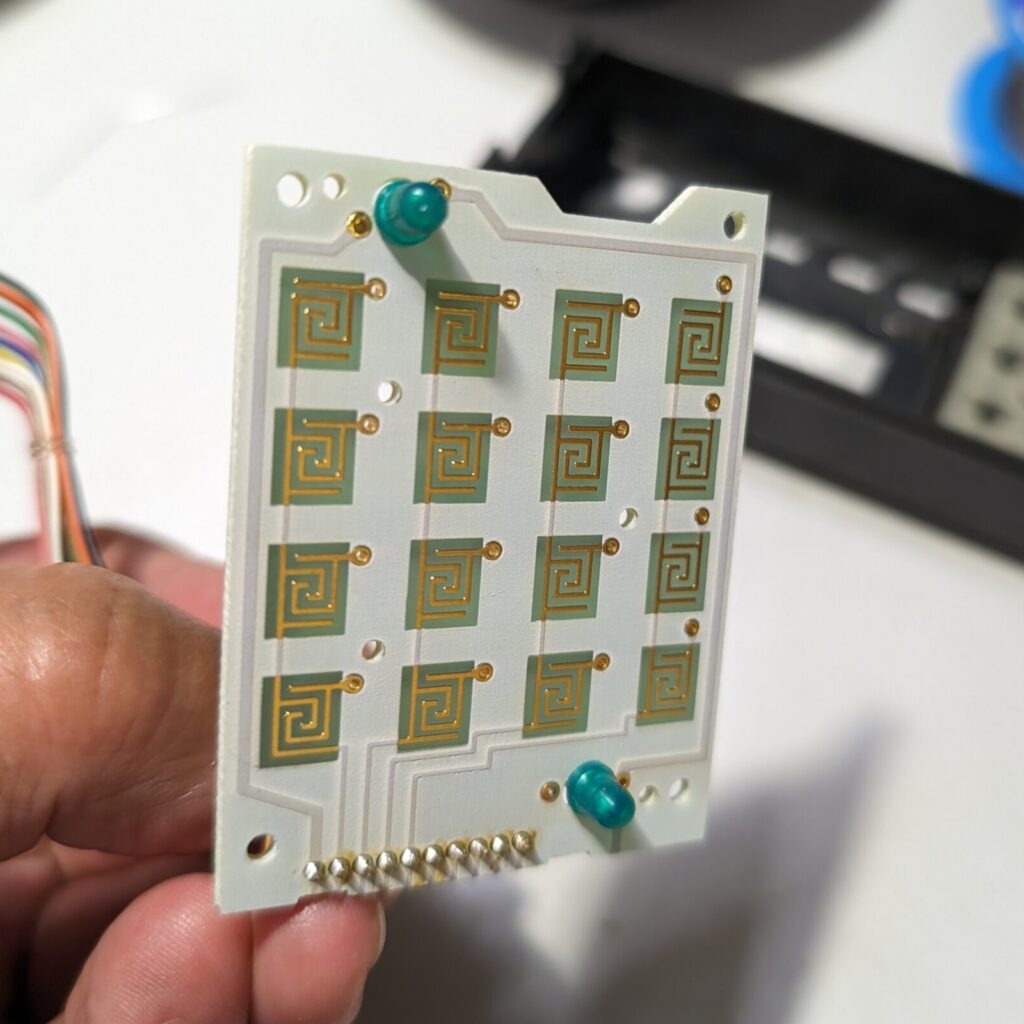

分解したのだから、豆球をLEDに変える作業もやっておきましょう。

5800は、キーボードのところに直列で2個、液晶表示の左右にこれも直列で計2個。

47kΩの抵抗を一本入れて、LEDに交換します。豆球に付いていた青のカバーもLEDに取り付けました。

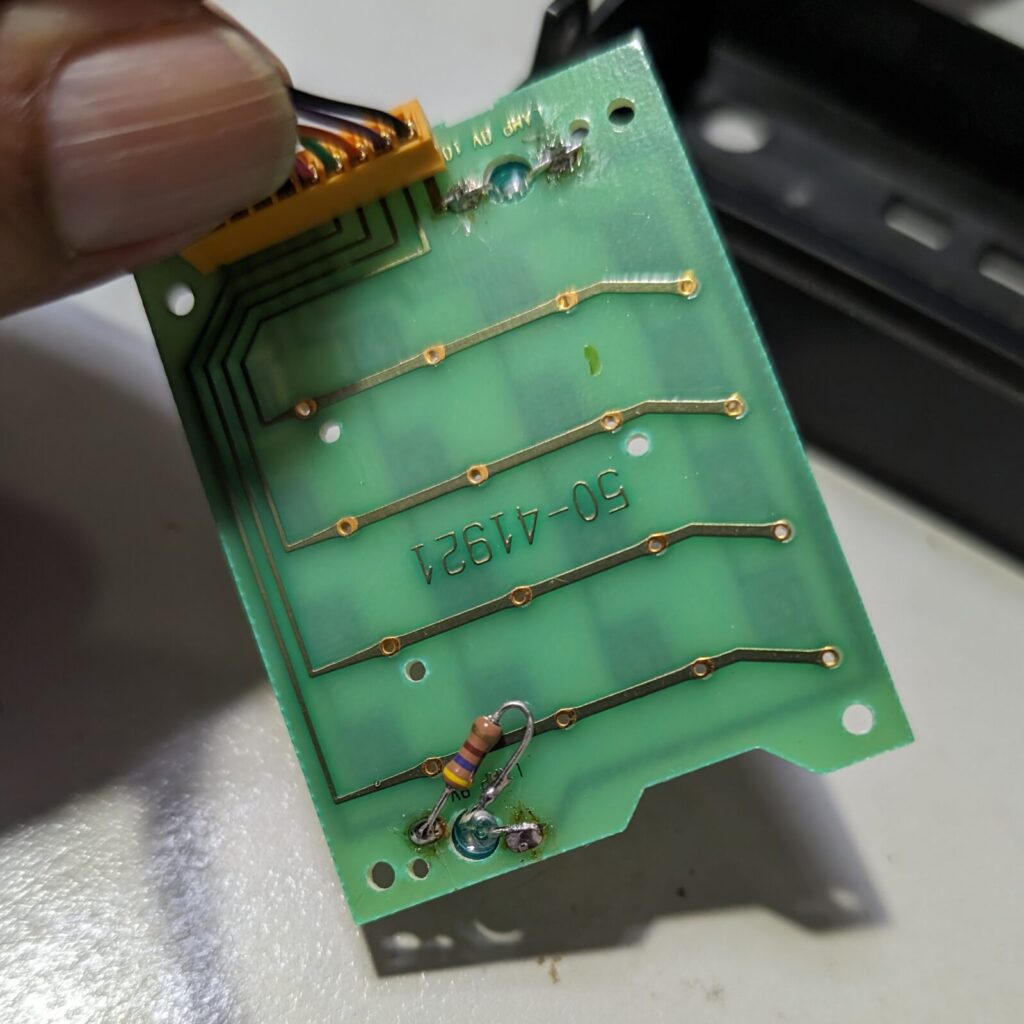

元の通り組み上げまして、電源オン。ザーというFMのノイズが流れてきます。おお、バッチリ! ところが、スケルチVOLを上げてもスケルチがかからない・・・

原因は、また同じです。AFボリュームだけではなく、スケルチボリュームも内部が外れているようです。まわした指の感触でわかります。また同じ作業か・・・

今回は、さきほどの別の5800からそのまま移すことにしました。幸いこちらは壊れていません。まぁ、時間の問題かも知れませんが。

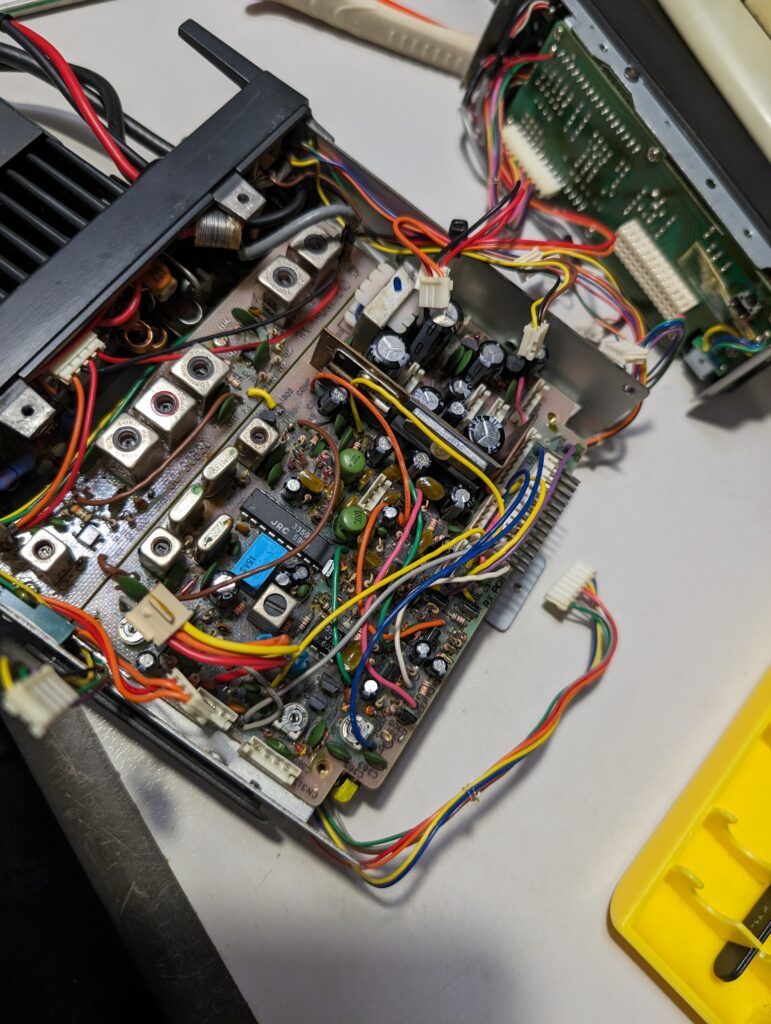

次はパワーです。

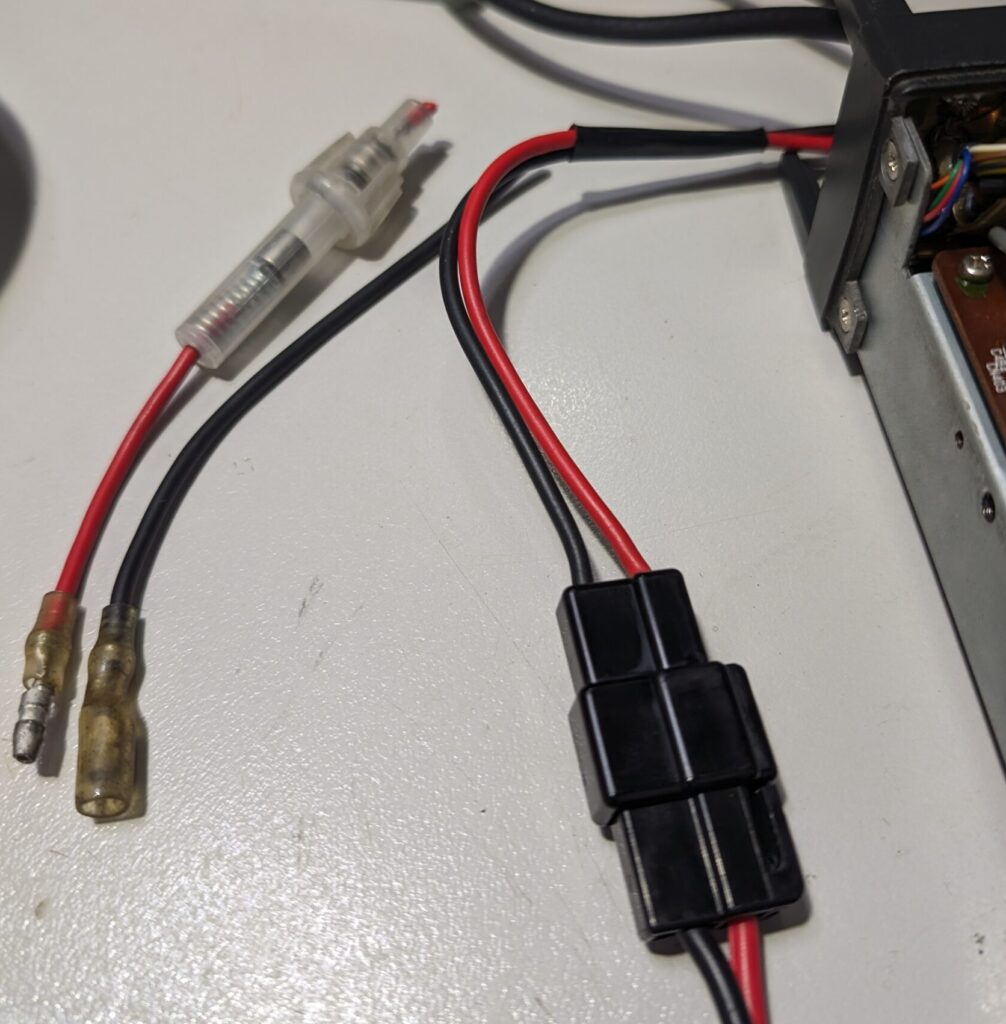

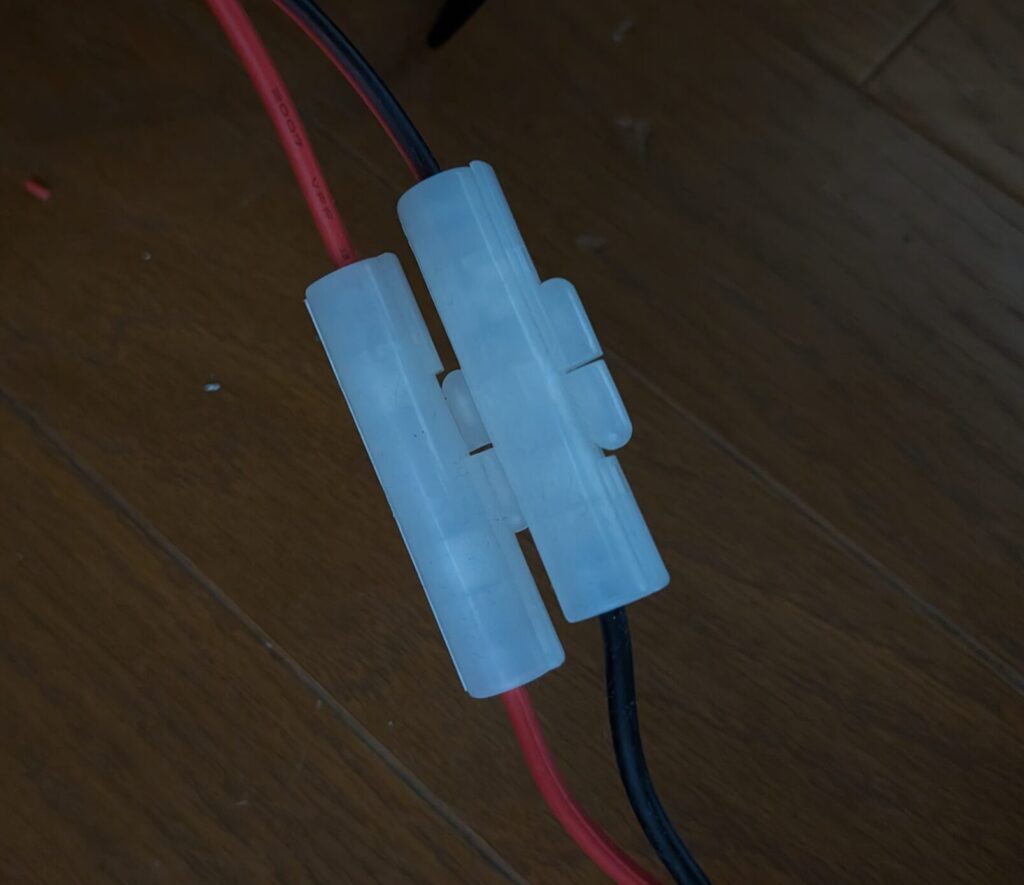

ハイパワーで送信していると、どうも電源コード、特にヒューズの部分が熱くなってきます。電圧降下がおきているようです。この5800シリーズからハイパワー機が製造されたのですが、電源コードは10W機仕様のままだったのでしょう。カットし、良く使うエーモンのソケットに変更しました。コードが熱も持つことなく、40W以上の出力となりました。当時は問題にならなかったのかなぁ?

本来なら、無線機から出ている電源コードももう少し太いのに取り替えたいところです。

さあ、いよいよ完成ですよ。上下パネルもしっかり取り付け、電源オン。

ザーーーーと、心地よい?音。ん? スケルチ回しても、ザー。また?? もう取れた?

BUSYの表示が出ています。

スケルチをかけたまま、ザーを聞きながら上下パネルを外します。と、スケルチがかかりました。スピーカーが付いている方が問題なようです。

スケルチボリュームから出た配線は、FMディスクリICの右にあるソケットに接続されています。この辺を押すとBUSYになったりならなかったりします。半田クラックでしょうか。

面倒なんですが、基板を取り外すしかありません。

そう言えば、宝の持ち腐れ(というほど高くないが)のヒートガンを使ってみることにしました。細いノズルにして、熱気を基板に当てていきます。本当に溶けてるの?心配になりながらじっくり当てていきました。

ところが、さすが安くてもヒートガン、結構熱々になってしまい、逆にパーツ類が熱で壊れたのではないかと心配になる始末。3,4点のパーツが自重で抜けそうになっていたため、改めて半田付けし直しました。

祈りつつ、再々組み立て。

今度は大丈夫でした!!

ここまで手を加えると、すっかり愛着心がわいてきますね。TSSで通して実際に運用したいですね。

DR-PM300SEを使って1年ちょい

(2023/10/27 16:01:43)

DR-PM300SEを使って1年ちょい

(2023/10/27 16:01:43)

アルインコのDR-PM300SEを1年以上使ったので、ちょっと感想を残しておこう。

まぁ、高い特小トランシーバーなんですが、我々ライセンスフリーユーザーには、いらんものが付いていまして、それでこの価格なのでしょうけど。。。。付いてた純正のスタンドマイクみたいなヤツは使うわけもなく、段ボール箱の中です。

しかし、さすがに車内の中でハンディー機もってしゃべるより、車のルーフの上に本体とアンテナがあるこれが当然抜群に距離が伸びます。

ちょいと気になるのは、

電源を入れると、27MHz帯付近にパルスノイズが出ます。ルーフにCBトランシーバーを置いて運用するときは、邪魔だなと感じ電源を落とすくらいです。おそらく本体とコントローラーとのやり取りではないかと思います。

AFボリュームを動かすと、ちょっと遅れて音量が変化します。AF信号がそのまま直接コントローラーに入っているのではないのでしょうね。まぁ、問題あるわけではありませんけど、最初さわって、あれ?という感じでした。

グループモード(トーンスケルチ)を使った運用で、相手方が手持ちのDJ-P23では問

題がなかったのですが、DJ-P24やDJ-R100Dでは音声が出力されませんでした。

他のトランシーバー同士では全く問題がないので、DR-PM300SEのトーンスケルチデ

コーダーに支障があるように感じられたのですが、わずかなFズレ等の相性問題からうまく動作しないこともあるというアルインコさんからのご返事でした。

なお、使用しているグループナンバーは08(88.5Hz)です。

本体はマグネットで写真のように付けているのですが、やっぱりサビが。

これは、ダイヤモンドアンテナの強力3点式マグネットベースでも同じようにサビがでまして、サビ落とし、防錆塗装という作業をしました。そろそろこれもやんなきゃですね。

ボロ車ですので、一向に気になりませんが、高級車にはご注意を。

いつもはハンドマイクで久留米特小レピーターをアクセスしながら、アマチュア無線機でダウンリンクをチェックしています。

最近、特にeQSOにアクセスされる方が増えて、いつも楽しい会話が流れています。