無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JG6DMH・ふくおかNX47のブログ

(2026/1/9 7:35:10)

JG6DMH・ふくおかNX47のブログ

(2026/1/9 7:35:10)

現在データベースには 210 件のデータが登録されています。

特小久留米レピーターの性能アップ?

(2022/9/14 0:00:00)

特小久留米レピーターの性能アップ?

(2022/9/14 0:00:00)

先日、特小久留米レピーターの修理をした

のですが、その後がちょっと電波の飛びも受けも悪くなった気がします。

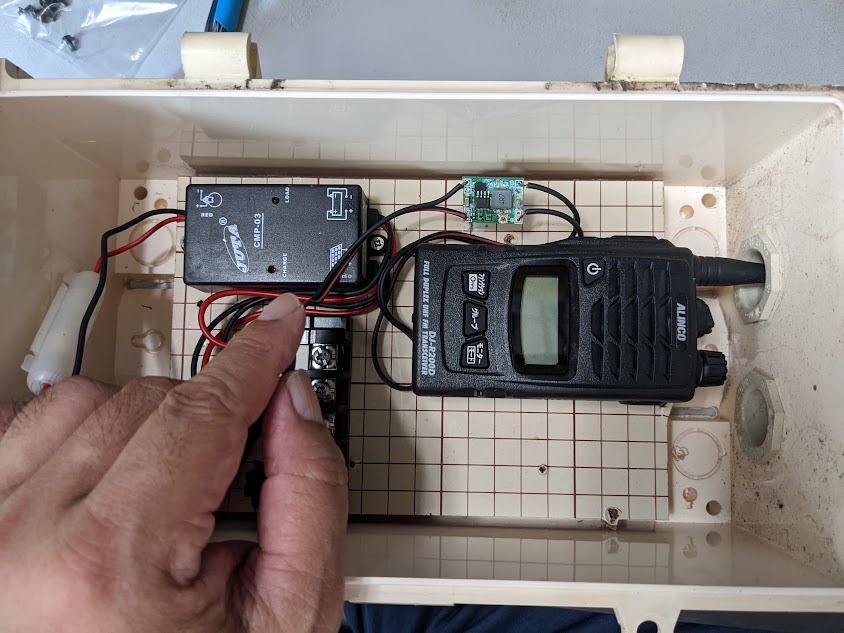

常々気になっていた、支柱とレピーターであるDJ-R200Dのアンテナの近さ。悪い影響になっているのかもしれないと考えていました。

どのようにして影響を少なくしたらいいか、単管パイプを水平に取り付けて、レピーターが入っているウオールボックスをその水平になったパイプに付ける・・・ 強度は大丈夫か?? やっぱり取り付ける支柱は垂直でないと強度的に無理・・・ しかし、あまり重いと怖いし。うーん・・・

思い悩んでいますと、大筋交クランプというのがあるのを知りました。

お!使える! 届いてみたら、片方は固定、片方は自在(くるくる動く)でした。当然そうでしょうね。単管パイプ1mものを半分に切断、ガッチリ平行に組んで、近くの溶接所で自在の方を固定してもらいました。(ガチャガチャ音がしなくなる)

大筋交クランプは1個でも良かったかも知れませんが、2個の方が気分的に安心です。

さらに今までウォールボックスからソーラーパネルとバッテリーに伸びるコードも影響がすくなくなるようにと、一旦上に巻き上げて処理しました。私の小指の上に垂れ下がっているのは、水滴が落下するように止めた結束バンドです。

さあ、それで結果はどうなんでしょうね。今のところ、前より良くなった感じはしますが、もう少しあちこちからアクセス実験してみないと何ともわかりません。

10mWって、ホントに微妙です・・・

10mFM 今年の近距離EスポQSO記録

(2022/9/13 0:00:00)

10mFM 今年の近距離EスポQSO記録

(2022/9/13 0:00:00)

無線って、一般的にはどんだけ遠くまで飛ぶか、が楽しいのですが、10mFMの場合、近距離Eスポというのがマニアの好物なのであります。

春から夏にかけてのスポラディックE層により、電離層反射による遠距離交信ができるのは、まぁ当たり前でして、ここ6エリアからみると、北海道~中部あたりはしょっちゅう交信できます。ところが500kmより近いところとはそう簡単に交信できません。いわゆるスキップしてしまうんですね。

私のところ、久留米からみれば、お!関西が聞こえてきたぞ、はそこそこあります。500km程度ですね。さらに香川が聞こえて期待がふくらみます。おお!広島だ! もう近距離Eスポと言っていいと思います。300kmを切っています。

山口や、鹿児島、宮崎が聞こえたら大騒ぎです。めったにない!100~200kmですね。

こういう時は、ぜひショートQSOで多くの近距離局とQSOをおすすめします。めったにないコンディションの中です、いつも交信できるエリアはほっといて(笑)その周波数を借りている方はバンバン近距離EスポCQを出して頂きたい・・・ と心の奥底で思っております。

で、今シーズンですが、なんと50km程度の超を付けてもいい近距離EスポQSOができました。

用事を片付けて自宅に車で戻っていると、いつものようにEスポが開けています。スキャンをかけていろんな交信をワッチしていました。

その中で、どうやら私と同県の宗像市の局と交信している声が聞こえてきました。宗像なんて、高い山に登ってもなかなか無理だよな、と思っていると、なんと信号が浮かび上がってきます。くっきりはっきりRS57まで上がりました。JL6QUX中村さんです。

良くあるのが、こっちが呼びたい局(この場合中村さん)が使っているチャンネルではなく、相手側が使っている、つまり交信が終わると相手側がCQを出す、というパターンです。そうなると中村さんを探すべくメイン(29.300MHz)で叫ぶ、ってことになるのですが、叫びつづけるわけにもいかず、さてどうなるやらと、祈るしかありません。

すると、何と中村さんが「他にいらっしゃいますか?」でした。

叫びましたねぇ。コールサインより「久留米!久留米!久留米!」と地名を叫ぶのに力が入ります。で、申し訳ないけど、長めにコールしました。

「久留米の方いらっしゃいますか?」

おお、思わずガッツポーズ。

中村さんの方には、私の信号は弱いようで、コールサインが取れないとお詫びされていましたが、めげずに連呼。RS34をいただき、交信成功です。

交信が終わると、中村さんの信号はフェードアウト。聞こえなくなってしまった。

そこ3分間ほどのオープンだったのでしょうね。これが8月22日午前10時のこと。

さて、移動サービスデーの2日目、9月4日。

下関(80km)が聞こえ、更に何と福岡市西区(40km)の局が聞こえた。ただし、5秒間ほど。飛行機反射か何かかな?と想像するけど、面白いねぇ。

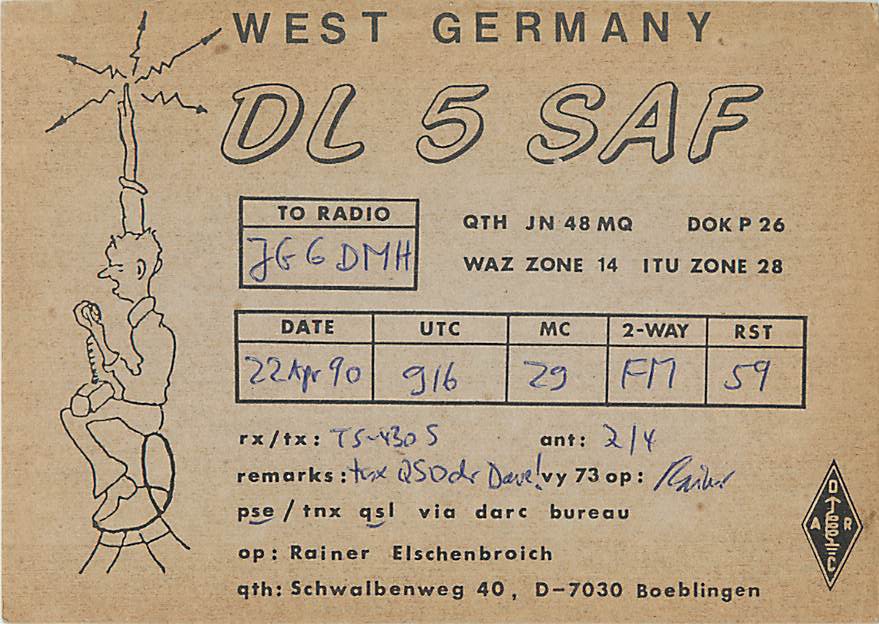

10mFM 懐かしのQSL DL5SAF

(2022/9/12 9:47:56)

10mFM 懐かしのQSL DL5SAF

(2022/9/12 9:47:56)

Eスポシーズンも終わり、いよいよDXシーズン到来。今年はヨーロッパとの交信が楽しめるかも知れません。。。。。 なんて、我が家のBFなロケーションとプアなアンテナではあり得ない。

先日より部屋の片付けをしていると、QSLカードの山、いやそこまでないけど、出てきまして、ながめていて(こういうことするから片付かない)出てきたカードがこれ。

お、ドイツとやってんじゃん。

1990年4月です。平成2年かぁ。22日は日曜日、UTCなんでJSTにすると22日の午前0時16分?? 良くわかりませんが、この頃は熊本在住時代。ただ日曜日なので久留米の実家に帰っていた可能性があります。

懐かしの、って書いたものの、覚えていないのです。QRZ.comで検索すると Rainerさんのページ がちゃんとありました。10mFMはお気に入りと書かれている。

ロケーション最悪と言い続けている我が家ですが、唯一開けているのが北西、これ、DXだとヨーロッパがなんとかいけそうなんですね。学生時代、27MHzSWLでイタリアの局がバリバリ聞こえていたの覚えています。

FBなロケーションでタワーの上に多エレメントビームを載せられているOMさんにはとてもかなわないとは思いますが、今シーズンは何とか頑張ってみようと思っているのでした。

特小久留米レピーター修理完了 再稼働

(2022/8/24 15:41:06)

特小久留米レピーター修理完了 再稼働

(2022/8/24 15:41:06)

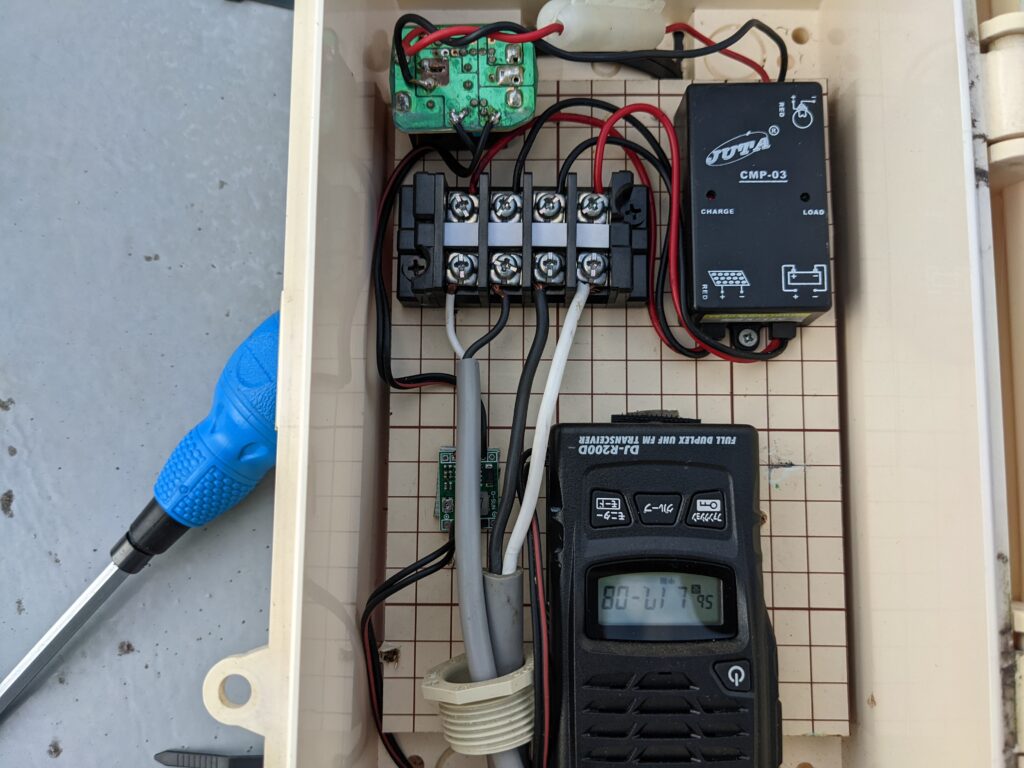

やっぱり特小久留米レピーターが無いと寂しいもので、急いで修理することにしました。幸いにも故障の原因DCDCコンバーターがアマゾンから翌日送られてきました。

パキンと指で割りまして、取り替え。無事作動しました。

すぐ、もとのところに設置。

こんなふうに密閉しているわけではないので、どうしても錆とかがくるんですよね。かといって、密閉してもどこからか水分が入ってきて水没、というのも嫌だし。コスト比だとこれで充分です。

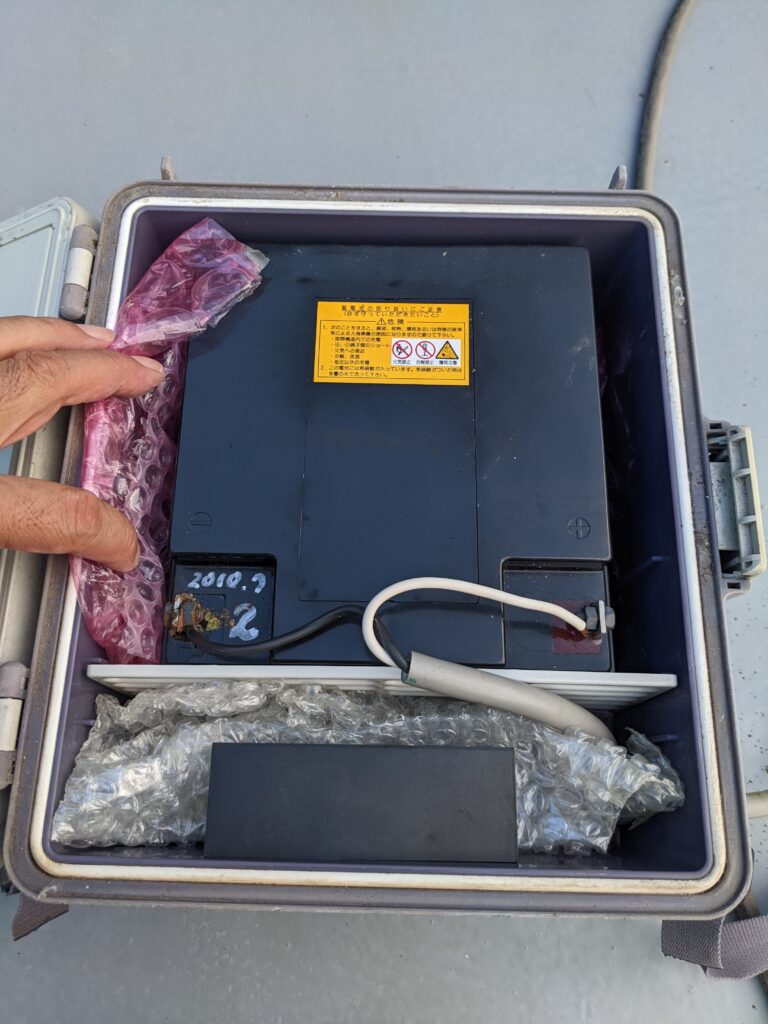

ダメになったと思っていたバッテリーもみてみました。小型のクーラーボックスに入っていて、軒下にあります。布のベルトはボロボロでしたが、中は大丈夫。しっかり12V以上の電圧がありました。あと8年はいけるかなぁ。

ソーラーパネルも汚れもなく、全く問題ありません。

改めて、いい眺め。今、仕事場にIC-705を置いていまして、それをリモート運用できるようにしているのですが、ここがいいなぁ。自宅まで無線LANで飛ばせます。電源も無いわけではないし。しかし、そうなると移動運用の楽しみが無くなりますね。レピーターだけにしておこう。

ということで、再稼働しましたので、さがHI39さん、バリバリ使ってね~

(レピーターアクセスできないところにお住まいの方でも、

eQSO経由でアクセス できます)

特小久留米レピーター修理

(2022/8/22 12:46:35)

特小久留米レピーター修理

(2022/8/22 12:46:35)

数日前から久留米レピーターが停波。

12年以上使い続けてきたバッテリーがついにダウンか?と思ったのですが、お天気が良い日になっても動いていない。ひょっとして中継システム丸ごと無くなってたりして。

今朝、設置している場所に行ってみました。何とバッテリーはまだ元気。

テスターをあててみると、どうやらDC-DCコンバーターの出力が無い。

基板上のパーツもどうやらサビっぽい。

手持ちがあったと思うけど、普段から整理していない散らかりまくりのシャックで探すのは困難。アマゾンで注文しました。10枚セットで998円! Prime商品で明日には届くようです。

サビ止めのために基板の上にコーティングしようかと思いましたが、ふくおか8774局に離したところ、放熱できなくなるかもとのこと。確かにそうですね。消耗品として壊れたら交換、でいきたいと思います。なんせ10枚も届く・・・

今日は、えびすFMを聞いています。聞くのはやっと2回目。

さがHI39さん担当の番組「さがFUN倶楽部・よかかんた~」(月曜日)

番組の中で、特小久留米レピーターが止まっていること、故障状況まで流してくれました。ビックリ。Eスポシーズンが終わるので、これから久留米レピーターでバンバン声を出します!とのお話も。ありがとうございます。

今週中には修理完了できると思います。宜しくお願いします。

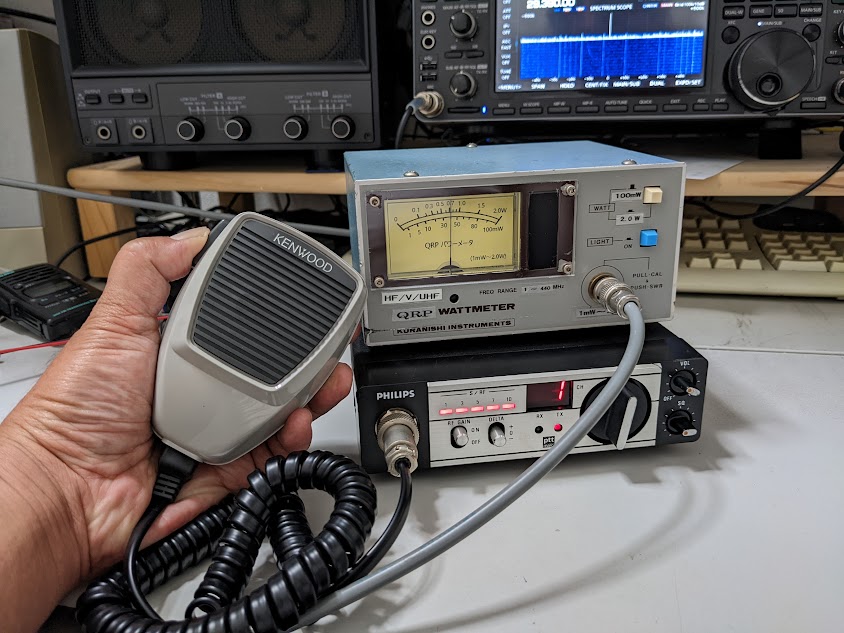

フィリップス369のマイク端子をヤエス4ピンに変更

(2022/7/23 19:25:48)

フィリップス369のマイク端子をヤエス4ピンに変更

(2022/7/23 19:25:48)

懸案だったフィリップス369君とようやく遊ぶ決意をしました。それでもシャックに入って遊ぶ前に睡魔・・・ そんな日が数日続きまして。

「27MHz 500mW 22ch FM フィリップス369」

を投稿してすでに2年過ぎているわけです。その間もずっと睡魔だらけだったのでしょうね。まったく困ったものです。老いるとはこういうことなのでしょう。

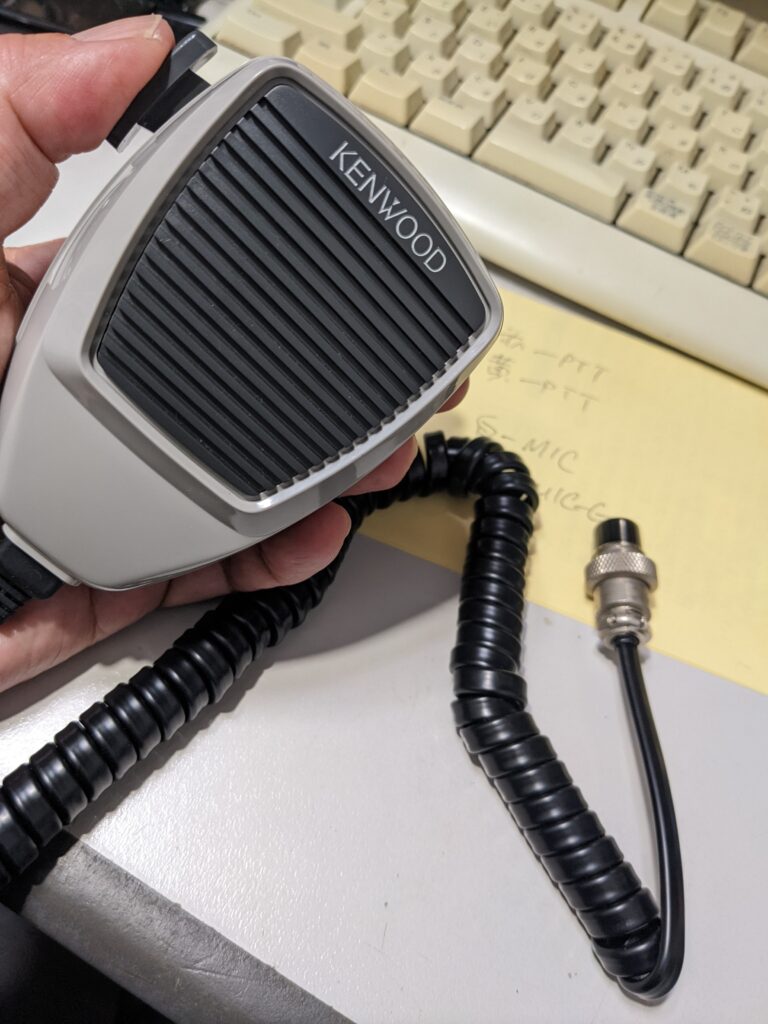

さて、フィリップス君にはマイクがありません。例の

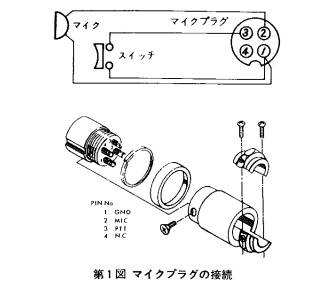

ケンウッドのおにぎりマイク がまだ余っています。ただ4ピンのマイクコネクターがありません。 FT-101ZDで使うのに4ピンにしたおにぎりマイク

はあります。簡単な作業でもちょっと苦労しました。

フィリップス君とヤエス君の配ピンは当然違うと思うのだが、とりあえずものは試しと突っ込んでみるのが、いい加減な私。 当然NG。

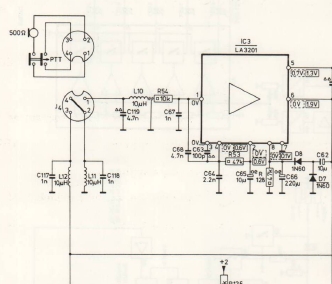

よーく見てみると、1番と2番を入れ替えればいいだけのようだ。それならフィリップス君にヤエス君配ピンに変身してもらえば、ヤエスのマイク資産が利用できる・・・って、おにぎりマイクだけだが。

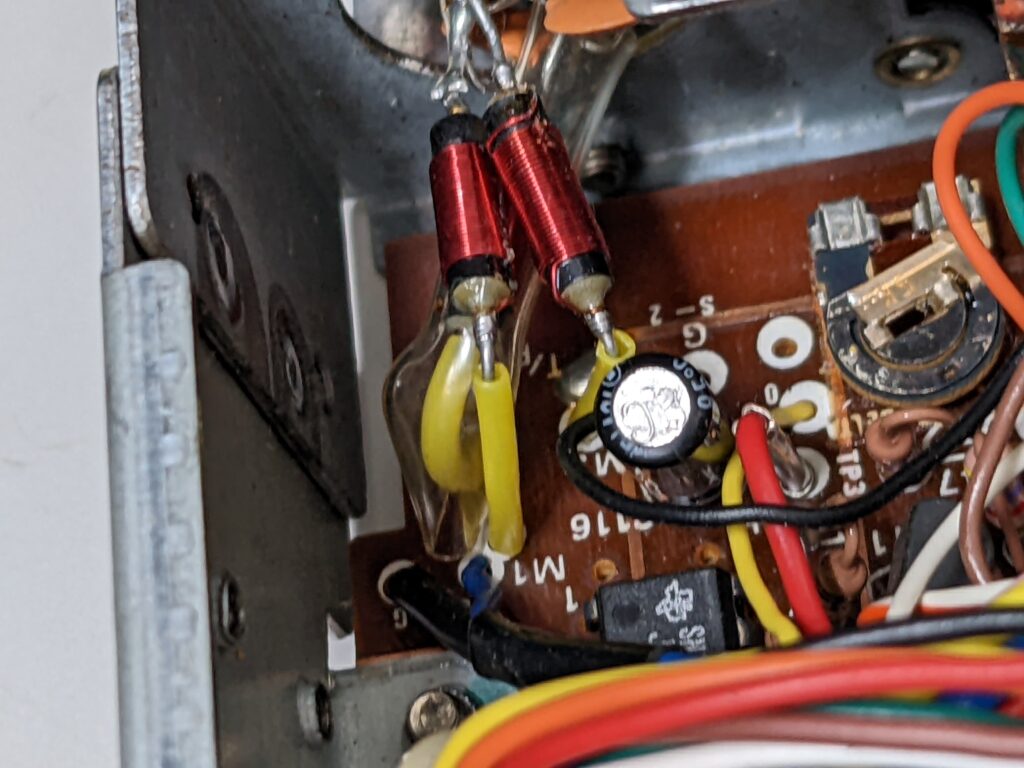

マイクラインのランドは、他にシールドケーブルが配線されているので、外してしまわないよう注意。

入れ替え後。どちらも10μHのインダクターコイルで基板とつながっているので、見た目どちらがどっちかわからない。

で、無事にFT-101ZD用のハンドマイクがこのフィリップス369で使えるようになりました。ダミーロード測定700mW。チト出過ぎ。まだ27MHz帯ですけどね。

10mFMアイボール会 in 阿蘇に参加

(2022/7/19 17:21:45)

10mFMアイボール会 in 阿蘇に参加

(2022/7/19 17:21:45)

大分のJF6PRY石本さんの呼びかけで、令和4年7月17日(日)に行われました。

大体私は土曜日曜祝日は仕事が忙しい。参加無理かなと思っていましたが、朝の仕事が終われば時間が取れたので、阿蘇に向かうことにしました。

11時集合(皆さん10時頃には集まっていたらしい)には間に合わず、午後1時から2時間ほどのアイボールとなりました。参加は17名くらいだったかな?

懐かしい面々、はじめて会うOMさん。聞きたいこと、話したいことありすぎて、写真どころではありませんでした。集合写真を撮ってもらい、皆さんのモービルを拝見したいということで、一台一台じっくり。

ヤフオク!に出ているヤマワさんのアンテナをお使いの方が結構いらっしゃいました。

「わっ! これいいなぁ、シルバーイーグル技研じゃないですか」で、基台の部分が六角だの、コールサイン刻印だの、下の部分がホワイトもあるだの、盛り上がっているところに・・・

なんと、このヘリカルアンテナもシルバーイーグルのだそうです。こういうのも作っていたとは知りませんでした。

JF6PRY石本さんには、移動時どうやってひとりで5エレ八木をあげるのかじっくり聞くことができました。見習いたいけど、しばらくは無理かな~ ローテーター付けられるタイヤベースも無いし。

今回はJG6MBI矢野さんともゆっくり話ができました。西日本GW移動伝搬実験について意見を伝えることもできました。

アンテナの数は、私が一番多かったようです。みっともないねぇ・・・

何本立ててるの? ということでしたので、改めて上から写した写真を。

5本? いえ、デジタル簡易無線用GPSアンテナも含めれば、6本でございます。

しかし、普段はさすがに2本ばかり引っ込めております・・・

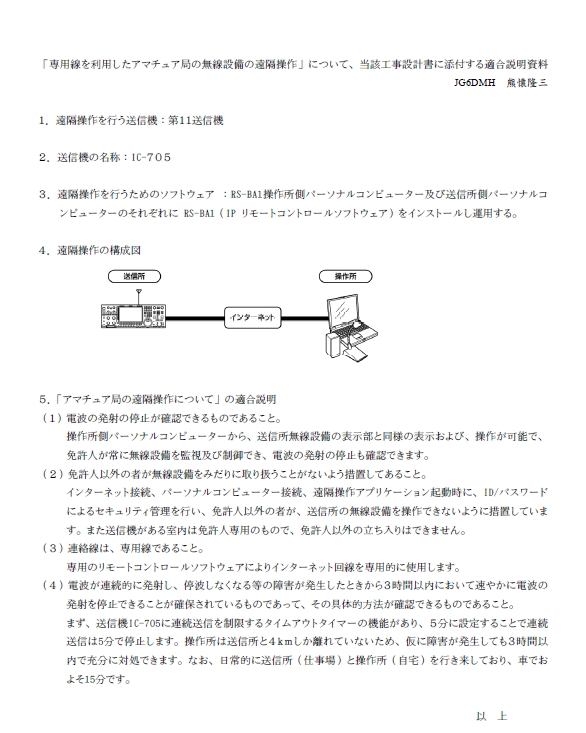

IC-705でリモート運用設定に苦労する2

(2022/7/19 14:13:31)

IC-705でリモート運用設定に苦労する2

(2022/7/19 14:13:31)

さて、事務所にIC-705を設置して、無線LANに接続すればいいわけです。

ところが、やっぱり問題発生。

今度は、無線LANに接続できない。どうやっても接続できない。

当然、ルーターのリセットとか、念のための穴開けとか、いろいろやるけど、つながらない。

つながっていないのだから、Pingも返ってこない。

自宅ではスムーズにつながっていたのに、なぜ??

いろいろやって、結果はこれ。 暗号化モードの変更で解決 した。

古いネットワークカメラを無線LANで接続しているので、暗号化モードはWEPでしかも64bitというバレバレっぽいのと使っていたのだが、これには最新機種であるIC-705はノーを突きつけたと言うことなのだろう。セカンダリSSIDを設定して、暗号化モードをWAP/WPA2-PSK(AES)というのにしたら、難なくつながった。

これで自宅同様、同じLAN内でのリモートはバッチリ。

いよいよ最終目的、自宅からのリモートを可能にしなくてはならない。

ここで、IC-705を設置している事務所側から、自宅のPCに、例の便利なAnyDeskを使いアクセス。ちなみに、事務所も自宅もDDNSは設定済みである。(自宅はライセンスフリー無線用のeQSOサーバー動かしている)

さっそく、接続開始!

あれ? と、またもや。二度あることは三度ある。三度目の正直はどこいった。

しかし、これはすぐ解決。自宅側のルーターのポート設定は不要なので、昨日の自宅での設定を元に戻した。

実は、自宅のIC-7610をリモートするのも面白いなと思ったのだけど、そうなるとまたポート番号を変更しなさい、ってことになる。

自宅のロケーションが悪すぎなので、自宅から送信した電波は事務所のIC-705にはか細い電波でしか受信できない。10mFMリピーターにはいいのかも。だめか。笑

うまくいったということで、総務省に変更申請。7月6日受付で、7月15日審査終了となった。(19日に気付く)

ところで、自宅も事務所もノイズだらけである。特にルーター、ハブからのノイズが強い。29.240MHzとか、使い物にならない周波数がある。

以前は、一時的にこれらの機器の電源を落としていたりしたが、コントロールするには必需なのでそういうわけにもいかない。シャックにそういった関連機器を置くのが間違いだとおもうのだが、時すでに遅し。自宅なんかは、各部屋へのLAN配線がシャックから伸びている。

パッチンコア付けたりしたけど、なかなかねぇ。良い方法ありませんか?

IC-705でリモート運用設定に苦労する1

(2022/7/19 12:02:40)

IC-705でリモート運用設定に苦労する1

(2022/7/19 12:02:40)

リモート運用、って好きではないんですよ。手元にある無線機をさわりながら、電波が出ているのを見ながらじゃないと、無線やっている気がしないんですよね。

というのが、交信することより無線機いじるのが好きな私の持論でした。しかし、、、

積極的に交信しようとすると、我が家のロケーションはクソなんです。特に私がメインとする10mFMでは、クソなんです。

周りは山で囲まれている、すり鉢のどん底。周辺が山、ではなく、家の周りが山、なんです。50mほど離れた県道ではそこそこEスポの信号が入感するのですが、我が家に着くとさっぱり聞こえなくなります。周りの山がEスポカットフィルターとして作動しているのです。

そういうわけで、Eスポ交信したければ、移動運用するか、事務所から出るか、という状況でした。

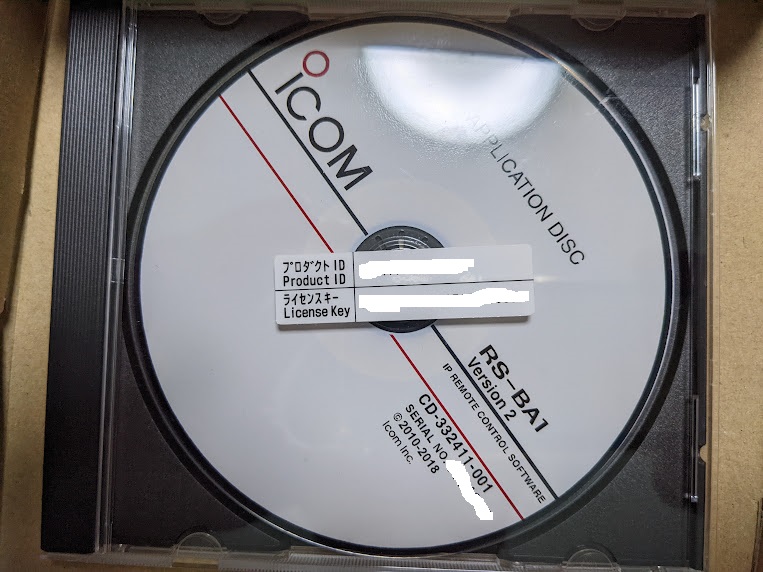

事務所にはIC-705とV-DP。もちろんインターネット、Wi-Fiが入っています。それでOMさんからいただいたアイコムのリモート運用ソフトも手元にあるわけです。

IC-705にはwi-fi機能が付いています。こりゃ簡単ではないか! 自宅での悩みが解消されるではないか! と、リモート運用に心が動いてしまったのです。

さて、設定。ググってみると、 月刊FBニュース さんの

「テクニカルコーナー IC-705のワイヤレスリモート操作」

という記事が出てきました。写真入で大変わかりやすい!

これは家庭内LAN内でのリモートですが、まずはこれにしたがって、IC-705を自宅に持ち帰り設定していきます。

と、ここで問題発生。Icom Remote

UtilityからIC-705に全然つながらないのです。LANだけだから、ルーターの穴あけはまだ不要だと思うのですが、一応ルーターも設定。でもダメ。DHCP割り当てのIPでやってみたり、IPを固定させたりしてもダメ。ただ、Pingは通るのです。そのIPに何かつながっているのは確認できているんだけど、どうしてもIcom

Remote Utilityが認識しません。

この手のやつは、昔ネットワークカメラの設定で鍛えられまして、基礎知識は無いけど、こうすりゃいいんだという感覚はあるんです。でも、やはり感覚だけではダメなのか。いやぁ、簡単な作業なハズ。もしかしてIC-705のサーバー機能が壊れてる?とまで考えました。

泣きたくなり、つぶやいてみた・・・

いやぁ、本当にありがたい、ありがたい。JP2UBHさんから「リモートソフトと干渉したことがありました。

anydeskだった記憶が。」との返事。

ビンゴ!でした。私もPCリモートで AnyDesk

は重宝していまして、バッチリ入ってる。 ここ

に、「AnyDeskの発見の特性は50001~50003のフリーポートとIP:239.255.102.18をデフォルトの値として通信に使用しています。」と書かれてる。

アイコムのリモートソフトはデフォルトで50001~50003を使用するようで、みごと競合していたんですね! そういうことだったか! これがわかれば早い、IC-705をとりあえず下記に変更。

・コントロールポート(UDP) → 50001 を50011へ

・シリアルポート(UDP) → 50002 を50012へ

・オーディオポート(UDP)

→ 50003 を50004へ

そして、Icom Remote Utilityのコントロールポートを50011指定して接続!

無事にセット完了しました! いやぁ疲れた、疲れた。

明日はIC-705を事務所に戻して、Wi-Fiに接続。事務所のルーターも設定すれば終わり。

間単に終わるハズ でした・・・・

JE6QJV 牧野さんの思い出3

(2022/5/14 16:15:32)

JE6QJV 牧野さんの思い出3

(2022/5/14 16:15:32)

手元に『10m FM International Convention TOKYO・JAPAN』(発行者:10mFM東京大会実行委員会)という分厚い冊子がある。JG1DKJ澤田さんがエディターとして書かれていたCQ誌の「10mFMコーナー」を主に、発行された1991年当時までのいろんな記事を集めたものだ。

この冊子には、全国の10mFMグループが紹介されているのであるが、我ら牧野さんのグループは掲載されていない。たまたまなのかもしれないが、かつて牧野さんがこんなことを言っていた。

「規約や会費がきちんとある会もいいけれど、時が経つとどうしても特定のメンバーのものになってしまう。私はそのような特定された会よりも、誰でもいつでも自由に参加できるような、ゆるやかなグループが好きだ」

私は、平成4年、熊本でのサラリーマン生活に区切りを付け、新たな仕事のため伊勢市に1年、その後東京都保谷市(現西東京市)に住むことになった。近くには、JG1DKJ澤田さんの仕事場がある。誘われてPRN(パシフィックレピーターネットワーク)の会合に出席したことがある。原っぱ(秋葉原)のいつもの喫茶店でしたっけ。古炉奈(コロナ)という店名だったような。

何せ、10mFMマンでJE6QJV局を知らない人はいない。そのお陰で知らない東京でも牧野さんつながりで知り合うことができる。ただ、仕事の関係上、土日が休めないのでなかなかイベント事には参加できなかった。

東京で5年ほど過ごし、久留米に帰郷。アパート住まいだったので、アンテナ上げて、というわけにはいかなかったが、車にはしっかり無線機。TM-742シリーズに10mFMユニットを付けていた。ただ、何かと忙しく、それほど無線には、あ、いや、仕事先(標高280mの山の中)の事務所にアンテナ建てて、CQCQやってたか。

当時流行っていたのは、エコーリンクにナビトラ、APRS。熊本県荒尾市を会場に行われ始めた西日本ハムフェアーに「オール九州ネット」というグループ名で出展しているから手伝ってよ、と牧野さんから。オール九州ネットはその名の通り、九州ほぼ全域をカバーしたVoIPのネットワークで、世界中のエコーリンクグループの中で最大級の接続局を誇っていた。

西日本ハムフェアでは、ブームになりつつあったライセンスフリー無線を展示させていただいた。アマチュア無線のフェアなのに大丈夫かなと思ったが、これも牧野さん、「どんどんやったらいいよ」

牧野さんの考え方。例えば違法CB無線あがりのあの口調が抜けない局がいる。例えば、APRSを始めたばっかりで、ビーコンを頻繁に出し過ぎている局がいる。でも、はじめから毛嫌いするのではなく、法令違反でない限りある程度やらせておいていい(誰だってそんな時期があった)、同じ無線が好きな仲間として、そのうち懇切丁寧に教えてあげるのが大事と。確かに、牧野さんはいろんな多く方に、何度も何度も繰り返し説明していた。短気な私にはできないなと思ったことがある。

そういえば、上の写真に写っている次男坊が小4の時だったか、4アマ受けるのに、私が仕事で会場まで送迎できず、代わりに牧野さんが送迎してくれた。試験が終わってあの時食べたお好み焼きの話は、今でも息子と思い出したように話をする。もう、大学生になりましたよ。

西日本ハムフェアは、長洲から苅田町に会場が移った。

新会場でも、オール九州ネットのブースは賑やかでした。

近年は、土曜日になるとJH6BVA増田さん、JF6OFF大部さんと3人でランチから移動運用というパターン。私も時間がとれれば参加させていただいていた。お三方、何か良いトリオだった。増田さんは東京に引っ越してしまいましたよ。これからは大部さんと頑張って遊びたいと思います。

思いつくままキーボードを叩いたが、無線のことだけではなく、私自身、人生の分岐点でも相談に乗ってくれていた。サラリーマンを辞めて、今の仕事に就くとき。結婚の時。職場を移るとき。基本的には私の思いを支えてくれたのであるが、今、本当にこのように幸せでいられるのも牧野さんのお陰だと思っている。

昨日は、一周忌。午後からでしたが、我が家の奥様とお墓にお参りさせていただきました。雨でした。そちらに伺うのはまだずっと先になるかと思いますが、タワーとアンテナ準備してて下さい。LTRと上げたいと思います。(でもボクらも、もう歳ですね)

乾杯!