無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

現在データベースには 408 件のデータが登録されています。

泉ヶ岳定点運用 4/10

(2022/4/10 17:44:46)

泉ヶ岳定点運用 4/10

(2022/4/10 17:44:46)

泉ヶ岳の山中に「岡沼」という場所があり、夏場は乾き気味の湿地帯ですが、残雪のこの時期のみ水を湛えた沼が出現します。天気に恵まれないとタイミングを外してしまうことが多いです。今日は標高1000m~2000mあたりも天気の崩れる心配なし、ということで早起きして登ってみることにしました。

地下鉄・泉中央駅から始発バスで登山口へ。まだ山開き前で登山姿の乗客は自分以外に2人のみ、けっこう重装備な様子です。スキー場を直登するいつものカモシカコース。以前はぐいぐい高度を稼げるので気に入っていたのですが、年々きつくなって、今日は気温も高くバテバテになってしまいました。うさぎ平を過ぎ夏道が消えた雪面を進むと予想以上の水量を湛えた岡沼が見えてきました。好天で雪解けが進んだようです。

うさぎ平より泉ヶ岳

岡沼

ここから標高差400mほど、解けかかった複数の靴跡が山頂まで続いていました。登山口から約90分、雪面の広がる山頂着。標高1172m。蔵王、二口山塊の山々、そのはるか奥に朝日連峰も霞んで見えていました。

山頂直下

蔵王連峰

山頂

山頂付近

後白髭山、船形山

大東岳、面白山

低木は雪の下。夏場と違い藪漕ぎすることもなく雪面のどこでも無線運用可能ですが、いつもの定位置にアンテナを設置しました。

<本日の装備>

リグ FTM-10s(145MHz FM 10W)

アンテナ 3エレ八木

バッテリー Type-C モバイルバッテリーJMB-F100PD(12V給電)

宮城県内のほか、岩手、山形、福島、新潟各局に交信いただきました。北は盛岡市、南は田村市、郡山市、西は新潟県長岡市。長岡市とこの山頂は飯豊連峰の北股岳あたりが壁になる位置関係ですが、相性は悪くないようで時々つながります。今日は2局交信いただきました。距離約200km。

10Wパワーで2時間弱の運用。バッテリーは残り21%を表示。FTM-10sとの組み合わせの場合、いつもこんな感じです。重さたった200gのバッテリーでこれだけ運用できれば御の字です。

今シーズン第1回目の泉ヶ岳定点運用。ほぼ途切れなく呼んでいただき、しばらくぶりに少し手ごたえが感じられように思います。山良し、無線良し。ただし半端なく疲れました。バス時刻を気にしながら急ぎ撤収、同じルートを滑るように下山し、発車10分前、なんとか間に合いました。

萱ヶ崎山 4/3

(2022/4/3 20:09:52)

萱ヶ崎山 4/3

(2022/4/3 20:09:52)

好天にじっとしておられず、近場の萱ヶ崎山に出かけました。登山口の茂庭台団地までバスで行けるので気が楽です。仙台市太白区。標高379m。仙台駅前から乗車、茂庭台4丁目にて下車。バス停から太白山が目の前に見えていますが、反対方向の西に進むとまもなく萱ヶ崎山登山口となります。標識や赤布がないばかりかイノシシの罠も設置されていて、少し躊躇してしまいます。もともと登山道ではないのかもしれませんが、以前に比べ踏み跡は明瞭になってきているようです。10分もかからず馬越石ルートに合流。

バス停付近より(太白山)

登山口周辺

雑木林の一本道、30分ほどで鉄塔のある山頂に到着。低木が刈り払われて眺めが良くなり、今日は屏風岳、熊野岳、雁戸山など白い峰々が一望でした。

山頂

さっそくアンテナを設置、2mFMにて岩手、福島、宮城県内各局と交信いただきました。高圧線からの抑圧ノイズは相変わらずで、なるべく影響を受けない方向に3エレを固定して運用。山岳では福島県岩瀬郡天栄村の二岐山(1544m)山頂移動局と57-53。2.5WQRP、RH770とのことでした。距離134km、さほど遠方ではありませんが、南会津に近い奥まった山で、萱ヶ崎山からは初めての交信となりました。

鉄塔、反射板、高圧線と良からぬものがてんこ盛りの山頂なのでいろんなことが起こるのですが、複数の局から「急に送信が落ちましたがバッテリー切れでしょうか」とのレポートを1度ならずいただきました。バッテリーも接続も問題なし。15V給電で10W送信しており、熱によるパワーダウンはありうるとは思っていたのですが、送信自体が停止してしまうとは・・・? 再度PTTを押すと何事もなかったように送信されるので、腑に落ちないまま交信を続けました。

その後、D-star仙台青葉経由でJP7IEL局と連絡をとり、430MHzFMシンプレックスにQSY。パワー1Wにダウンし快適に交信を続けていると、今度は受信中に突如何も聞こえなくなる現象が発生。スコープでも異常な状態が一目瞭然で、これでは了解できるはずがありません。

2~3秒で元には戻るものの不規則に発生し、何度か受信不能となる場面がありました。どうやら高圧線からの強力なパルス波を受けてしまったようです。いわば小さな雷。先ほどの送信停止の原因もこれだったのでは? 高圧線の挙動はさまざま、図り知れないものがあり、ホント、いろんなことが起こる山頂です。

2時間ほど運用。数人のグループ、二人連れ、単独と次々登ってきて周りはいつになく賑わってきました。正午過ぎ撤収、来た道を戻り、団地への分岐を見送り馬越石トンネル側に下山。途中、カタクリの群生が一面に葉を広げていました。開花間近のようです。

大年寺山 3/27

(2022/3/27 16:30:34)

大年寺山 3/27

(2022/3/27 16:30:34)

3月16日の地震後、小さな揺れはあるものの大きな余震はなく、かえって不気味な感じがあります。山歩きはもう少し様子をみることにし、本日も大年寺山散策にでかけました。我が家からは遠回りになりますが、大年寺惣門から長い階段を登ってみることにしました。

愛宕橋を渡って広瀬川遊歩道に入り、いったん国道286号に出てしばらく南下すると大年寺の標識があり、住宅地の奥に古めかしい惣門が見えてきました。本来、ここが大年寺山の正面口と言えるのかもしれません。

愛宕橋より大年寺山

愛宕堰

案内板によると、大年寺は四代藩主伊達綱村が1697年に創建し、以降、伊達家の菩提寺となっているとのこと、この惣門は1720年頃に五代伊達吉村により建てられたものだそうです。

門の先に一直線に長い階段が続いています。下から見上げても階段の終わりは見えず、かなり上の方に下りてくる数人の人影が見えました。登っている人も何人かおり、メインルートだけあって他の登り口に比べ散策する人は多いようです。急階段ではないものの、一直線なのでけっこう疲れます。こういう長い階段を一段、また一段と登っていると自分のこれまでの人生とか、この先何か良いことでもあるのだろうか、などとつまらぬことをつい考えてしまったりします。ゆっくり10分ほどかけて登り終わったころにはそこそこ汗をかいてしまいました。振り返ると惣門ははるか下、遠くに太平洋が見えていました。

途中より振り返る

さて、本日の無線運用は野草園の上にある小さな山頂公園。曇天の下に泉ヶ岳が見えていました。その奥の船形山は雲の中。2mSSBにて県内2局に交信いただきましたが、後は続かず早々に終了。西風が強く、短時間の運用としました。

無線運用を兼ねて毎度散歩している大年寺山ですが、いつもと違うルートで歩いてみるとちょっとした発見があったりします。前回、あまりの藪で退散した崖沿いの細道もどこに続いているのか気になっており、そのうち探索してみるつもりです。

大年寺山 3/20

(2022/3/21 16:43:18)

大年寺山 3/20

(2022/3/21 16:43:18)

3月16日23時36分頃に発生した最大震度6強の福島沖地震。仙台市内は5強。自分は寝ていたのですが、最初の少し強い地震で目が覚めたものの、すぐ収まったのでそのまま寝ていたら、部屋全体が上下左右に揺さぶられる激しい揺れに襲われ、これはただ事ではないと直感、寝ているどころではなくなりました。自分の知り合いでテレビが飛んで壊れたとかマンション上階で風呂水があふれたという方がいました。倒れた本棚の下敷きになって動けず、36時間後に助け出されたとのニュースもありました。我が家は家具など固定しているので大丈夫でしたが、水の入った花瓶があり、危ないところでした(液体モノは要注意)。

3連休ではあるものの強い余震が心配されるとのことで、電車での移動は見合わせ、いつもの大年寺山へ散歩運用に出かけてみました。

山道入り口付近(案内標識なし)

「ますみ保育園」の裏から山道に入ると、10分ほどで大年寺山公園の伊達家墓所(無尽灯廟)の脇あたりに出ます。5代、10代、12代藩主とその夫人たちが祀られているそうで、入り口の柵から覗いてみると墓石は大丈夫なようでしたが石灯籠らしきものがいくつか倒れていました。昨年2月の地震に続き、今回さらに被害が広がってしまったのかもしれません。

伊達家墓所(無尽灯廟)

無線の運用場所は墓所北側の奥まった広場で、あまり人が来ず、大年寺山周辺で唯一テレビ塔からの抑圧を受けないポイントでもあります。標高は100mあるかないかではあるものの、北方向のロケとしては悪くないです。

2mSSBにて県内3局と交信。FMと違い、CQを出しても圧倒的に空振りが多いのですが、ぽつりぽつりとでも応答いただけるのでありがたいです。本日もD-star仙台青葉にてJP7IEL局と連絡、145MHzDVシンプレックスにQSYしロングにお付き合いいただきました。距離約50km、ホイップ系アンテナの場合は信号の浮いてくる位置を探して、いつもぎりぎりの交信となる位置関係ですが、安定して入感。この半年ほど使い続けている給電部共有の3エレデュアル八木、そこそこ利得が感じられ、使い勝手もまずまずといったところです。

昼過ぎ、バンドスコープをみると、交信しているのは自分たちのみとなってしまったようです。彼岸の墓参りの方々もちらほら。無線は終了し、以前から気になっていた崖を下る細道を探索しようと入ってみたものの、あまりの藪に断念。いったん広場まで取って返し、元来た道を戻りました。

疣石山 3/13

(2022/3/14 13:24:17)

疣石山 3/13

(2022/3/14 13:24:17)

雨がぱらつく予報もあったものの、なんとかなるだろうと出かけてみました。前回、積雪でいまひとつ様子がつかめなかった馬船林道から入山。

東街道より林道への入り口付近に溜池(堤)があります。興味が涌いて下りてみると、道路に面した堤の奥にもう一つの溜池が雑木林に囲まれて静かな湖面をたたえておりました。落ち着いた佇まいで、これから登る疣石山も眺められました。自分が子どもの頃は、このような溜池があちこちにあって、危ないから近づいてはいけないと言われながらも時々出かけては弁当を広げたりした記憶がふと、よみがえりました。

浅生原溜池

林道に戻り、最奥の民家を過ぎ、しばらくすると分岐となり、直進。馬船峠に続く本当の入り口となりますが、荒れた感じでわかりにくく、赤布もありません。

馬船林道入口

ところどころに苔むしたコンクリート擁壁や樋があるものの、かつて林道であったことをうかがわせる名残はそのくらいで、自然的変化に身を任せるのみといった状態です。ただ、隣の高瀬林道に比べ藪やバラが少なく、全体としては歩きやすい印象を受けました。大きな崩落地は2カ所、そこにかすかな踏み跡らしきものがありました。この旧林道をルートの一つとして使っている登山者が少ないながらもおられるのかもしれません。

馬船峠

約40分で馬船峠着。前回はここから鷹討山に登りました。今回は南に進み疣石山へ。よく踏まれた一本道です。かつては背丈ほどもある笹の藪道だったことを思うと本当に歩きやすくなりました。ゆるいアップダウン後、峠から30分で山頂着。疣石山のほか大沢山、物見山の山名板があります。標高314.6m。蔵王は見えず、霞の中に蛇行する阿武隈川がわずかに眺めれるのみ。雲行きも怪しくなって、急ぎ、アンテナを上げました。

疣石山山頂

2mSSBにて県内数局と交信後、JP7IEL局に145MHzFM、DVにてお相手いただきました(距離約70km)。D-star仙台青葉で連絡後、シンプレックスへ。変調はとらえたものの41~51ほど。入感ポイントを探しながら数m移動、かつポールを斜めにして偏波面を調整し、なんとか信号が浮いてくれました。この状態でDVに移り良好に交信を続けていたのですが、突然復調しなくなり、試しにFMに変えても31ほど。これではデジタルで復調するはずがありません。原因不明のまま、D-star仙台青葉に戻りファイナルを送りました。この山頂はほぼ同じ標高の鷹討山が隣にあり、北方向が良くないのはわかっていたのですが、原因は謎です。装備の方は点検中。機会をみてまた試してみたいと思います。

心配した天候の悪化はなく、運用中は薄日もさしてきました。正午を過ぎたことから先に進むことはせず、来た道をそのまま下山。無線以外、山中、誰とも出会うことはありませんでした。疣石山への山元町側からの直登ルートはなく、馬船林道が最短となります。林道の様子もわかったことだし、疣石山から高瀬峠、大森山、新城山を経て小斎峠へ下山あるいはその逆もわるくないかな、と考えています。

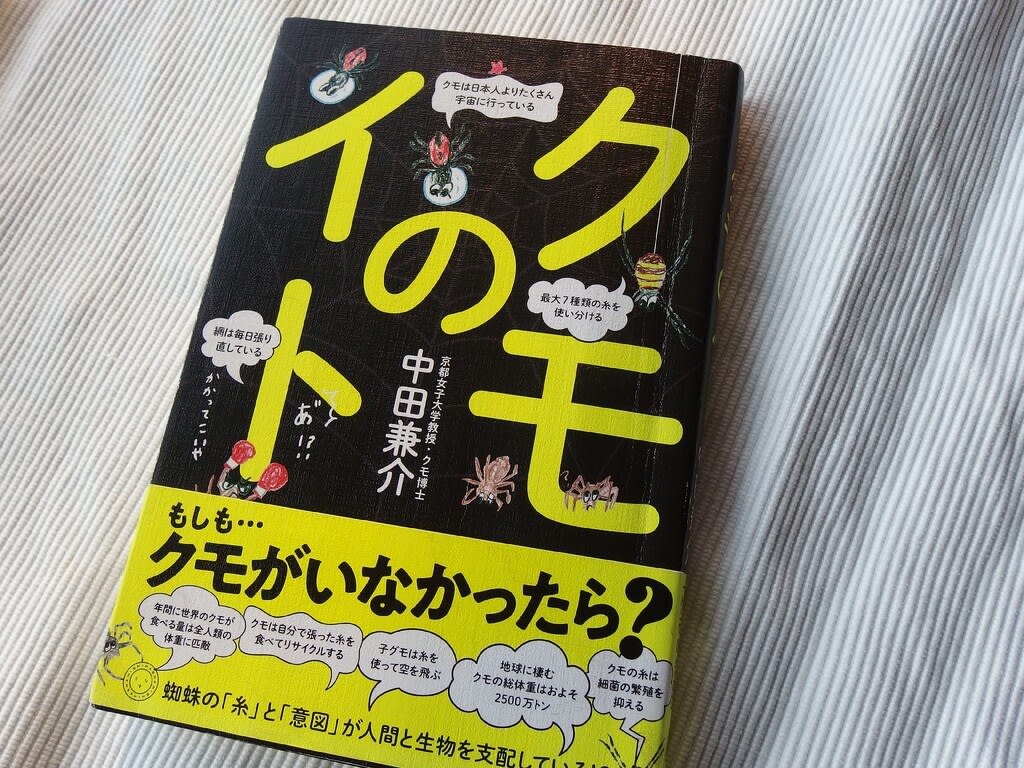

『クモのイト』

(2022/2/27 17:15:01)

『クモのイト』

(2022/2/27 17:15:01)

ゲルマラジオの定番であるスパイダーコイル。中心部から外側に線材をクモの巣のように巻いていくことで線間容量を抑えたり外形を大きくしてQを高める、それでいて平面コイルなので収納上の利点もある、先人たちはよく考えたものだな、と感心してしまいます。子どものころ、コイルなるものを初めて巻いたのがスパイダーコイルだったためか、時々思い出しては作ってみたくなります。

それはさておき、スパイダーの語源は「紡ぐもの」だそうで、クモというのは身近にあって不思議な存在ではあります。このような場所にクモの巣を張って、いったい1日にどのくらい獲物がかかるんだろうとか、その間、静かに待機して何を考えているのか、もし何日もなにも捕らえられなかったらどうなるんだろう、などといらぬ心配までしてしまいます。そんな疑問に答えてくれる本に出合ったので、無線やラジオと関係ありませんが、紹介してみます。

著者はこの分野の研究者で、取るに足らない虫だと思っていたクモの魅力に憑りつかれ、その賢さと複雑さの深みにはまってしまったようです。

本によると、19世紀初頭には蚕のようにクモから糸を取って利用できないか、さまざま考案され、マダガスカルではクモの糸を使った布製品を作るため、容器に入れたクモを並べ、一匹あたり150m~600mもの糸がとれたそうです。しかし、クモは共喰いの習性があり、安定的に供給するところまではいかず頓挫。実際にクモの糸で作った服は現存し、博物館に展示されているとのことです。数年前、山形県鶴岡市のベンチャー企業がクモの糸の人工合成と実用化に成功したとの新聞報道がありました。クモの糸は強度、伸縮性ともにナイロンをはるかに上回るなかなか魅力的な素材ではあるようです。

クモの巣というのはどうやって張っていくものなのか、その作業の最中というのは見かけたことがないです。ネバネバしているのは横糸だけなのだそうで、まず縦糸を張ってから最後に回転しながら横糸を張っていく、脚の油分と細かい毛によって自分が絡まることはないそうです。糸はタンパク質なので、回収して食べ、また新しい巣を張りなおすのだとか。

さて、巣(網)を張ったらあとはひたすら獲物がかかるのを待つのみ・・・、そんな受け身のスタンスで食欲を満たすだけの獲物がかかるものなのか、クモとしての生活は成り立つのか、疑問が湧いてくるわけです。実は巣におびき寄せる様々な手立てが講じられていたのです。中心部に糸で花のような形を作って蝶を騙したり、あるいは獲物の残骸や落ち葉を飾り付け、いつしか発酵して匂いを出し、それに誘われてハエなどの虫が寄ってくる・・・。ハッと気づいたときには既に遅し、ネバネバの糸に絡めとられ、動くほどに絡まってしまう。受け身で待つどころか、巧みな術の数々に驚いてしまいました。

クモの交尾は「交接」というそうですが、メスにとってオスは交接相手でもあり、かつ餌でもあるとのこと、交接後は素早く逃げないとメスに食べられてしまうのだそうです。中には交接中にメスに食べてもらうため自分から身を投げ出す、いわば自殺行為をする外来種もあるだとか。自分の子孫を残せる可能性を高める行動と見られているようですが、ちょっと考えさせられます。

発見されているものだけで5万種近くおり、日々新種のクモがみつかっていて推定12万種ともいわれているそうで、これだけのクモが日々エサを捕り、生命を次代につないでいるわけです。本によると世界中のクモが1年間で食べるエサの総量は4億トンから8億トン、そのほとんどは昆虫で3割から6割がクモによって食べられていることになるそうです。一見ひ弱で孤立無援なようにも見えますが、様々な技術を屈指して地球環境を保っている頼もしい存在なのかもしれません。

著者の「あとがき」を紹介します。

「もしクモがいなくなったら、この世界は大きく様変わりしてしまいます。私たちの日常生活では、クモの存在が意識にのぼってくることはあまりないかもしれませんが、そこはやっぱり親愛なる隣人なのです」

知らないことばかりで、一気に読んでしまいました。

スパイダーコイルを巻く際は、クモとクモの巣づくりの奥深さの一端でも思い浮かべながら、何か面白い巻き方がないか、考えを巡らせてみようかと思います。

『クモのイト』

中田謙介著 ミシマ社

2019年発刊

馬船林道―馬船峠―鷹討山 2/12

(2022/2/13 9:36:50)

馬船林道―馬船峠―鷹討山 2/12

(2022/2/13 9:36:50)

気温零下とか1~2度の日が続き、山歩きは控えていたのですが、少し緩んでくれそうということで、気になっていた馬船林道(山元町側)を探索してみることにしました。山元町浅生原地区と角田市金津を結ぶ古くから往来のあった峠道だそうですが、南隣の高瀬峠と違ってここを車が通っていたのかどうかは定かでないです。もともと手入れされている様子はなく荒れた感じの林道で、この数年さらに荒廃が進んだようです。2019年の台風19号被害の直後、ここを下山した際は、足の置き場もない崩落箇所があり、危ない思いをしたことがあります。

JR常磐線山下駅下車。そこそこ雪が積もっていました。温暖な地域ではあるものの、聞いたところ、内陸部よりも積もることがまれにあるそうです。東街道を経て馬船林道に入ると2軒の民家(別荘?)があり、奥の民家までは車の轍がありました。その先は一面真っ白、動物の足跡が点々と続くのみ。積雪は深いところで15cm程あり地面の様子は凹凸で推し量るしかありません。以前の記憶を頼りに進むと徐々に道幅が狭くなり、路肩がえぐられた大きな崩落地が3カ所ほど次々現れてきました。倒木によってふさがれたところもあり慎重に通過しました。放置された林道の成れの果て状態。ただ、登山道と考えれば一つのルートとして使えないこともないようです。

林道入り口付近↑↓

崩落地↑↓

積雪で思いのほか時間がかかりました。入り口から約50分で小さな標識のある馬船峠着。道はここを堺に角田側へ下っていきます。峠といっても左右に山の斜面が迫って、見晴らしがあるわけでもありません。通る者を拒むかのような薄暗い峠。せり出す樹木にも雪がかかり、それが時々音を立てて落下し、自分の頭上にも大きな塊が落ちてきそうで気が気でありません。

馬船峠

峠から南の斜面を登ると疣石山、北に進めば鷹討山となります。雪上に2足の明瞭な靴跡がありました。まだ早い時間ですが、すでに一人、峠を横切ったようです。無理せず、靴跡に続いて鷹討山に登ることにしました。雪の重みで笹が押し倒され、いつも以上に藪っぽい道をしばらく登ると、「金津展望台」。西に開けた小展望地で、今日は阿武隈川から沸き立つ靄と共に蔵王の峰々が一望となっていました。さらに吾妻、安達太良も。東街道分岐、「カオルの展望台」を過ぎ、峠から40分ほどで鷹討山に到着。陽がそそぎ、暖かい山頂。ここで無線運用としました。

2mSSBおよびFMにて宮城県内、福島の10局ほどお相手いただいた後、JP7IEL局と久しぶりにQSO。D-star仙台青葉レピーターで連絡後、145MHzDVシンプレックスへ。山頂西北に樹木があってよいロケではありませんが、ほぼ安定して交信を続けることができました(距離約70km)。アンテナは今日もオープンスリーブのデュアル八木。やはりデュアルは重宝で、最近こればかり使っています。正午過ぎ撤収。

下山はいつもの沢ルート。分岐がいくつかあり、ここを下る登山者はいないだろうと思っていたら、分岐の両方に下山した靴跡が続いていました。沢まで下ると別の尾根からの靴跡が合流。みなさん、縦横に歩いているようです。他の登山者と出会ったことはほとんどなく、赤布すらないに等しいルートですが、馬船峠といい、この下山路といい、今日は雪面に人の気配が感じられ、こういう雪の山歩きも悪くないかな、と思った次第です。

萱ヶ崎山 1/16

(2022/1/16 16:34:29)

萱ヶ崎山 1/16

(2022/1/16 16:34:29)

朝起きたら津波注意報発令とのことで、沿岸部の常磐線沿いはやめにして久しぶりに萱ヶ崎山に登ることにしました。ちょうど2年ぶりになります。自宅を出て地下鉄とバスを乗り継いでも1時間ちょっとで山頂に立ててしまう最も手軽な山で、以前はよく無線運用に登りました。山頂に高圧線鉄塔があり、その影響と思われるノイズが気になるようになり足が向かなくなっていました。標高372m、合併前、かつてはこの山が仙台市の最高峰だったそうで、ロケ自体は悪くないです。

茂庭台4丁目バス停下車。馬越石トンネルから登る主ルートと別に茂庭台団地から2ルートありますが、そのうちの1つは私有地ということで数年前から立ち入り禁止になってしまいました。今回は4丁目バス停近くの登山口から入山。たまたま「発見」した登山口で、標識や赤布の類はなにもなし。もしかするとこの登山口も私有地なのか、イノシシの捕獲罠が設置されていました。入り口はわかりにくいもののその先は明瞭な踏み跡があり、5分ほどで馬越石トンネルからのルートに合流。小さな祠の脇から急坂を登り切ると、ちょっとした展望地に出ました。形良くどこからでもそれと分かる太白山、今日は太平洋も光って見えていました。

馬越石ルートとの合流点

展望地より太白山

雑木の尾根道が続き、ほどなく萱ヶ崎山山頂。2年前は低木が生い茂って眺望はありませんでしたが、この低木がすっかり刈り取られ、蔵王連峰が一望となっていました。そのためかどうか、蕃山からこの山頂まで足を延ばして引き返す方が多いようで、みなさん三々五々といった感じで登ってきます。鉄塔、高圧線、反射板と無粋なものがてんこ盛りで、けっして落ち着ける雰囲気の山頂ではないのですが、眺望が得られるようになったのは有難いです。

山頂付近

山頂

今日はオール宮城コンテスト、145MHzバンド内はいつになく賑わっていました。自分はコンテスト参加ではなく、行き当たりばったりの通常運用。混み合うFMを避けてSSBでCQを出してみました。高圧線の抑圧ノイズは相変わらずですが、3エレを回してみるとかなり強弱があることに気づきました。向きによってはほぼ皆無となります。この状態に固定して運用。約1時間半、ぽつりぽつりという感じではありますが福島、宮城の10局に交信いただきました。この山頂は福島との相性は悪くないようでいづれも59-59で安定して交信できました。試しにD-starレピーターもアクセスを試みたところ、福島430不可、福島伊達430はダウンリンクが戻ってきました。山掛けCQを出してみましたが応答はありませんでした。

気温1~2度。はじめは日差しが少しあったものの、みるみる雲が覆って寒い山頂でした。そんな中、弁当を広げていたご夫婦らしき二人組と言葉を交わし、同じ道を下山しました。

マスクの帯電(コロナ処理)化 その2

(2022/1/10 15:28:31)

マスクの帯電(コロナ処理)化 その2

(2022/1/10 15:28:31)

コロナ禍3年目となり、これほどマスク生活が長く続くとは思いませんでした。空気感染なのかどうか諸説あるようですが、今度のオミクロン株、桁違いな感染力なのは間違いないようです。一年半ほど前、マスク不足がだいぶ解消したころにテスラコイルを使ったマスクの帯電処理について書きました。思い付きでときどき試しています。

これと原理的には似た方法がさまざま研究され、より安全な方法など実用化もされているようです。テスラコイルはコロナ放電そのものなので安全どころかかなり危険なしろもので、とても万人向けとは言えません。ただ、テスラコイルでの帯電化を何度か試して気づいたのは、放電させるとどこからともなくオゾン臭が漂ってきて、これが殺菌や脱臭にもなるのでは?ということです。

あらためてオゾンについて調べてみたところ、酸素原子3個が集まってできた物質だそうで、不安定で分解しやすい性質を持っているとのこと。分解によってできた酸素原子(O)はきわめて酸化力が強く、臭気物質を酸化分解、菌やウイルスに対しては細胞膜を破壊し死滅させる、とあります。この性質により幅広く活用されてもいるのだとか。当然ながら毒性も強く0.1ppmで明らかに臭気と共に人によっては喉や鼻に刺激を感じ、それが50ppmともなれば1時間で生命に危険がおよぶ・・・。けっこう怖いものでもあると認識しました。

といっても自作テスラコイルの小さなコロナ放電ではかすかに漂う程度で、注意して使えば問題なことはないのでは? 一方、マスクの殺菌と脱臭にいくらか効果を発揮するのは間違いなさそうで、実際、使ってみてもそんな感触があります。

1日1枚としてこれまで何枚のマスクを使い捨ててきたのかを考えると資源の無駄のように思わなくもありません。感染しては元も子もない話ではありますが、洗浄、乾燥、テスラコイルによる帯電化とオゾン処理により、数回繰り返し使ってみてもよいかな、と考えています(危険なのでおすすめはしません)。

単に実験装置として作ったテスラコイルですが、実用品的な活用、意外な用途がほかにもあるのでは?などと、また少し興味がわいてきました。

黒森山―四方山―黒森沢 1/9

(2022/1/10 9:35:21)

黒森山―四方山―黒森沢 1/9

(2022/1/10 9:35:21)

今年最初の低山歩き。黒森山と四方山に登り、黒森沢を下ってみました。雪はほとんどありませんでしたが、思いのほか西風が強く無線の方も短時間で終了としました。

JR常磐線浜吉田駅下車。上大畑地区から入山。このあたりは一面のリンゴ畑で、収穫されないまま枝に残ったり落下した実があって、鳥たちの絶好のえさ場になっているようです。ムクドリの大群を見かけました。登山口の鳥居をくぐり、参道を登ると月山神社の小さな社殿。境内からは今日も牡鹿半島、金華山が遠望できました。上大畑は海を見渡せる高台になっていて、この辺で無線運用するのも悪くないかな、と思ったりもします。

上大畑地区

月山神社境内より

社殿の奥に細道が続き、雑木と杉林のアップダウンを何度か繰り返し主尾根に合流。ほどなく黒森山着。年末からの雪が解けず、いつもと違った雰囲気の山頂となっていました。この時期は陽の当たる時間は短く、なかなか解けないようです。蔵王は雪雲の中。無線運用と考えていたものの西風が冷たく断念、少し休憩して四方山に向かうことにしました。

黒森山山頂

北に続く尾根 閑居山方向

雑木の尾根道を30分ほどで四方山。展望台があって公園化された山なので下の駐車場から観光客が登ってきたりします。今日は風が強いためか観光客は見かけず静か。展望台手前の東屋あたりが日当り良く、ここで無線運用としました。

3エレは諦めRH-770をモノポールに設置。まずはD-starレピーターにアクセスし位置情報をグーグルマップにプロット。その後145MHzFMにて県内数局に応答いただきました。標高272mの典型的な里山なので遠方の局はありませんが、かすかに記憶にあるコールサインの局に呼んでいただきました。以前このあたりの山でCQを出すと毎回と言っていいほど応答いただいていた局です。約10年ぶりの交信。震災後、自分はさほど変らず山歩きと無線運用を続けていますが、長いようでも短いようでもあり、交信しながらさまざまなことが脳裏に浮かんできました。これも無線ならではの出会いの妙なのかもしれません。

いったん黒森山に引き返し、黒森沢に下山。他のルートに比べあまり手入れされておらず、標識や赤布はほとんどありません。風の当たらない平坦地で休憩していると、ルートと別方向に藪っぽい細道があることに気づきました。今回は踏み込まず、次回探索の楽しみにして先に進むとほどなく沢沿いとなり、その後は林道状の幅広の道となり上大畑の登山口に到着。

黒森沢の林道

浜吉田駅に着いてみると次の電車まで1時間近く間がありました。古い駅舎で待合というほどの場所もなく、以前から気になっていた駅前に一軒だけある「水けしき」という食堂に入ってみました。4~5人入るといっぱいになりそうな小さな食堂。店には店主一人のみ。甘味レストランだそうですが、海鮮丼、かつ丼などいろんなメニューがあります。迷っているとカレーライスを勧められました。話好きの店主で、震災により何度か移転し、いろいろとご苦労があって数年前ここに開店したそうです。よく煮込まれた深みのあるカレー、なぜか豚汁も付いてきました。時間があるときはまた寄ってみます。ごちそうさまでした。