無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

現在データベースには 408 件のデータが登録されています。

AMラジオキット K-EZ7642BXA

(2021/10/24 16:39:20)

AMラジオキット K-EZ7642BXA

(2021/10/24 16:39:20)

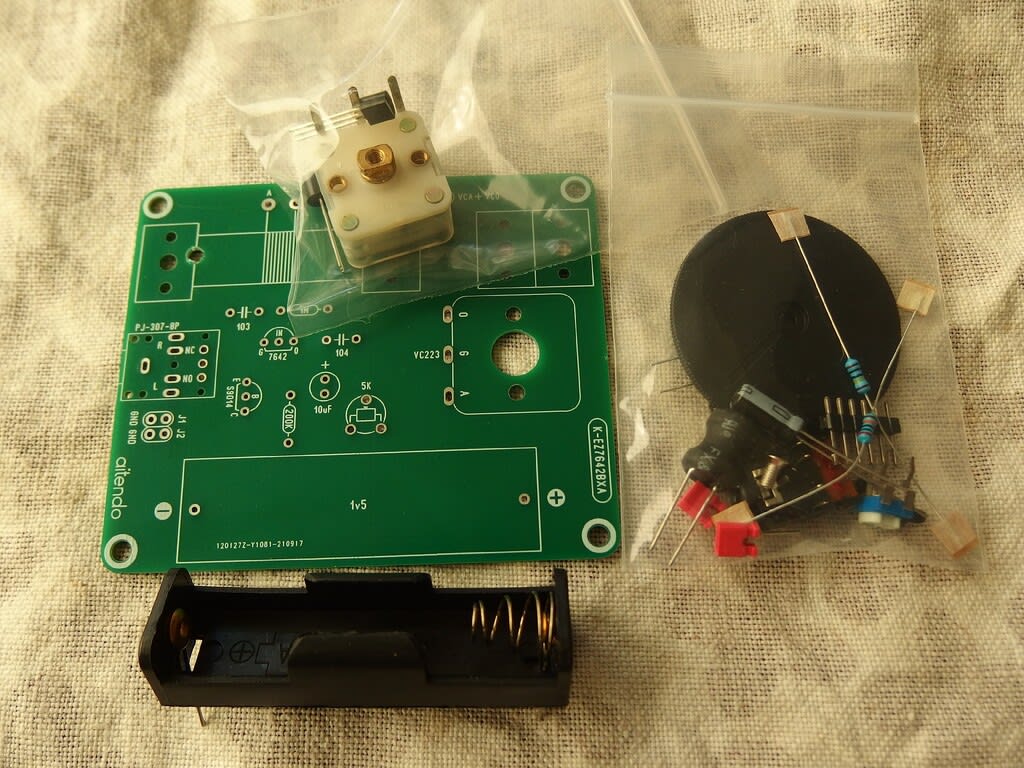

寒くなってくるとなぜか半田ごてを握ってラジオでも作ろうかという気持ちになります。以前に購入しまだ作っていないものもあるのにaitendoからいくつか新たなキットを買い込みました。1~2時間で作れる簡単なものばかりです。乾電池1本で動作するAMストレートラジオが好みで、手持ちの部品でも作れないこともないですがキットはキットなりの良さがあり、つい買ってしまいます。 K-EZ7642BXAは定番のTA7642ラジオICにS9014を追加し、トランスなしでオーディオイヤフォンを鳴らそうというものです。今年2月にTA7642とBC548Bを使った同様のものを作りましたが、回路はさらにシンプルになり「高音質で豊かな音」とか、果たして?

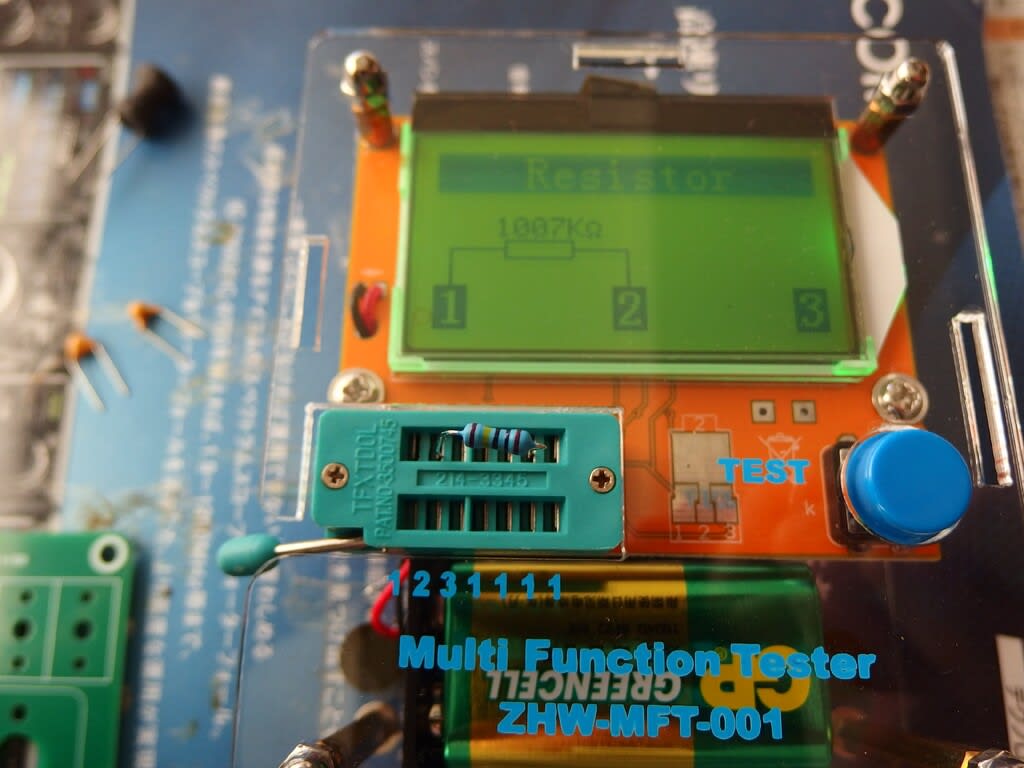

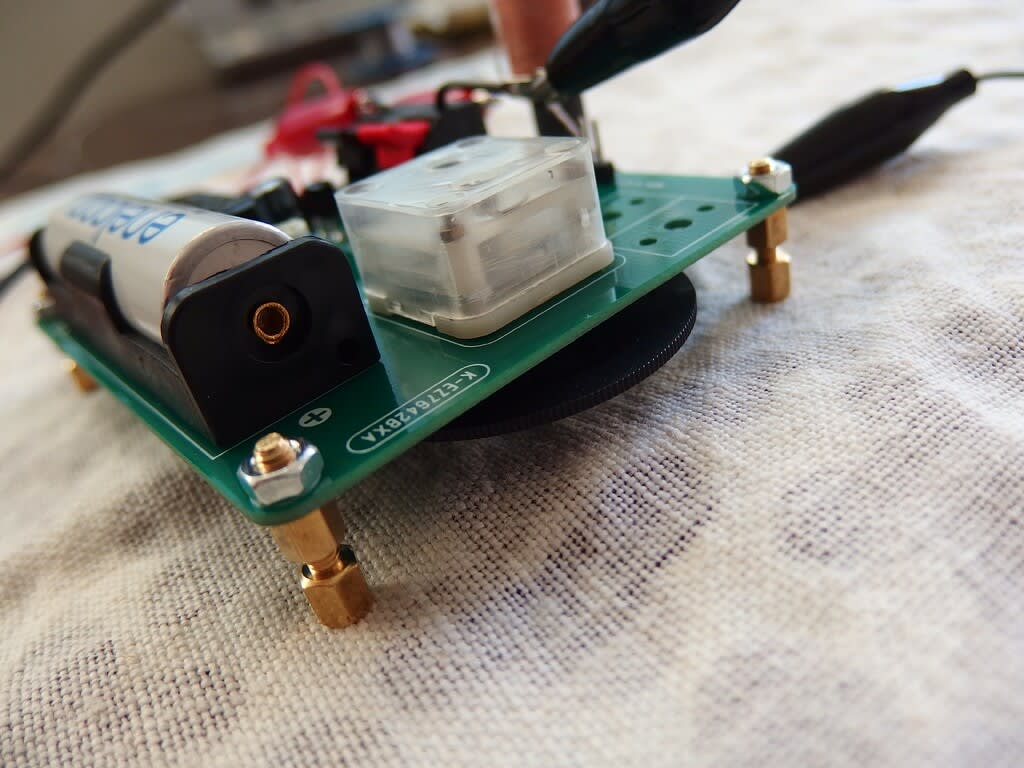

付属のコイルをaitendoではラジカルフェライトコアコイルと表記していますが、普通のインダクターです。容量を図ってみたところ682μH。我が家の環境では容量オーバーなのは明らか。なので、直接はんだ付けせず、コイル交換できるようにプッシュ式端子を取り付けることにしました。変更したのはこの部分のみです。部品を確認しながら基板のプリントどおりにはんだ付けしていくのみ、30分ほどで組みあがりました。

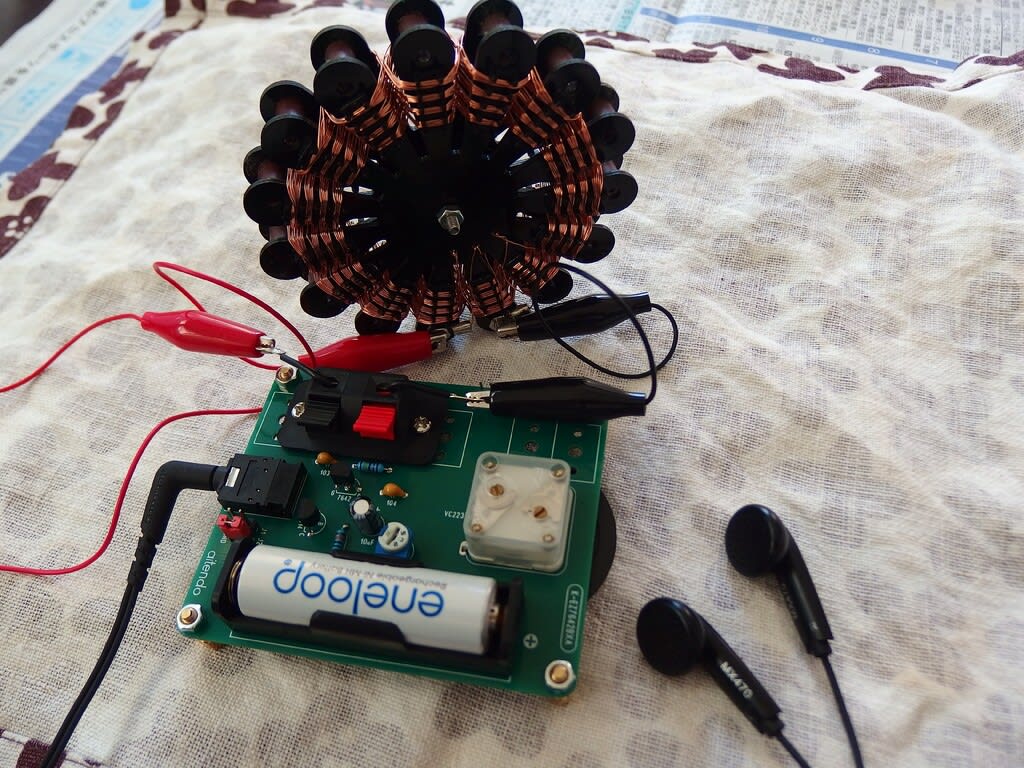

スイッチ付きイヤフォンジャックになっており、イヤフォンを差し込むと電源オン。まずは付属インダクターを取り付けて試したところ、NHK仙台第一(891KHz)が大音量で入感。こんな小さなコイルでも意外に感度は悪くないです。でも予想したとおりバリコンを回し切ったあたりで聞こえ、その上にあるNHK仙台第二(1089KHz)や東北放送(1260KHz) は入らず、でした。3局を聞くには200μHくらいがちょうどよいのです。ということで、小型のバーアンテナや以前に作ったスパイダーコイルを順次接続したところ、今度は3局とも高感度に受信してくれました。コイルの向きや偏波面を変えると分離もまずまず、ほぼ混信はなくなります。小さなボリュームが付いており音量調整可。肝心の音質はイヤフォンにもよると思いますが、キンキンせず、聞き疲れしない音では鳴ってくれます。まあ、これを「高音質」といえるのかどうかは? ではありますが・・・。

ダイヤルを回すには基板に下駄を履かせる必要あり

完成して電源を入れ、イヤフォンから放送が飛び込んできた瞬間というのは、たとえキットでもちょっとした達成感があり、同じようなものでも何度も作りたくなってしまいます。今回はコイル差し替え式にしたので、コイル調整、実験用にちょうど良いかなと考えています。

MMANA-GALを使ってみる

(2021/10/13 20:04:53)

MMANA-GALを使ってみる

(2021/10/13 20:04:53)

さて、せっかく新たな環境が整ったことだし、パソコンのもたつきがあって躊躇していたアンテナシュミレーションソフトMMANA-GALを使ってみることにしました。 この間自作したアンテナはネットに公開されているシュミレーションを参考にしていますが、調整過程で寸法が変わり、実際には別物になってしまっています。変更後のアンテナがどのような姿でシュミレートされるのか、そんなところに興味があり試してみました。

MMANA-GALベーシック英語版をダウンロード。ネット情報をもとに、setupメニュー→「言語」→「Japanese」を選択し日本語表示に変更。文字化け対策としてMMANA-GAL_BasicのLanguageフォルダーからjapanese.mmnファイルを開き最初の一行にある「932」を「1」に書き換え、設定完了。

放射器がロッドエレメント、導波器と反射器がアルミパイプの自作3エレ八木(145MHz)をシュミレートしてみました。アンテナ定義に周波数、給電点、実際の上下エレメント寸法を入力。「計算」画面に移り自由空間を選択、地上高3m、エレメント材質はアルミパイプを指定し「開始」ボタンを押したところ、一瞬で結果が示されました。

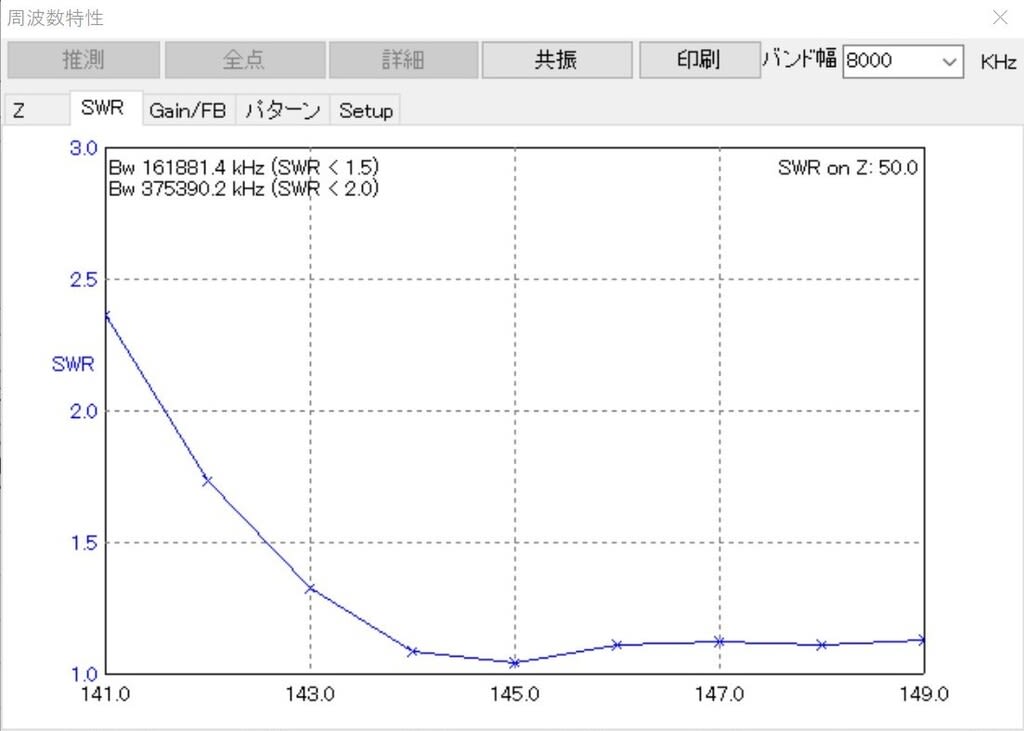

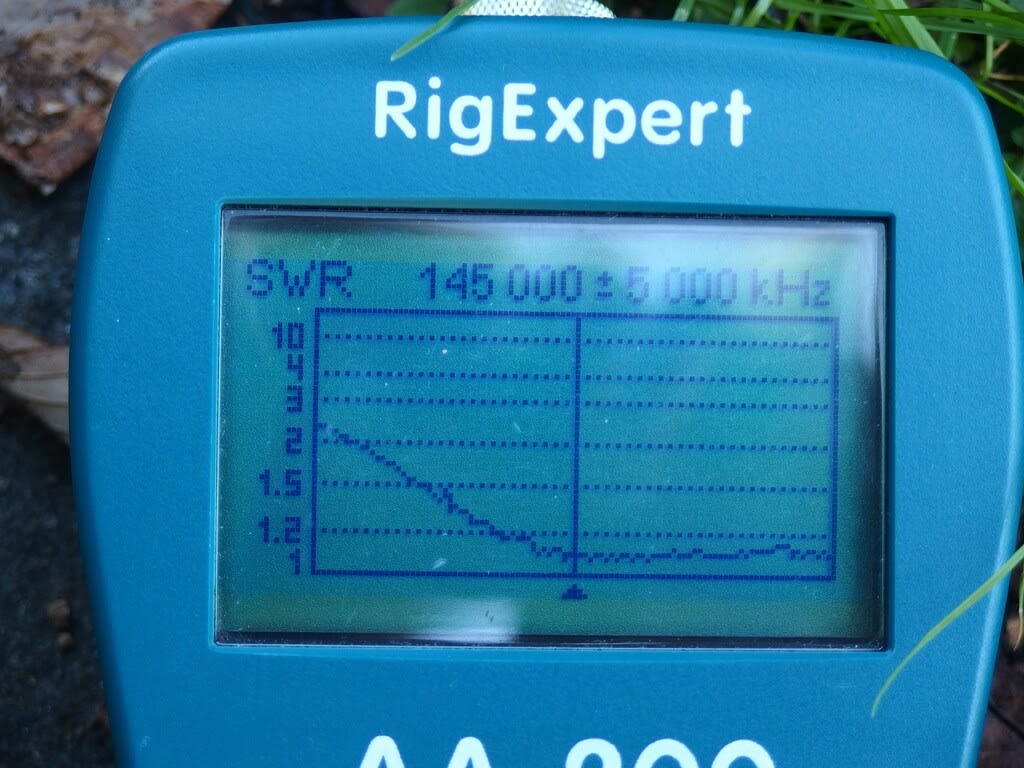

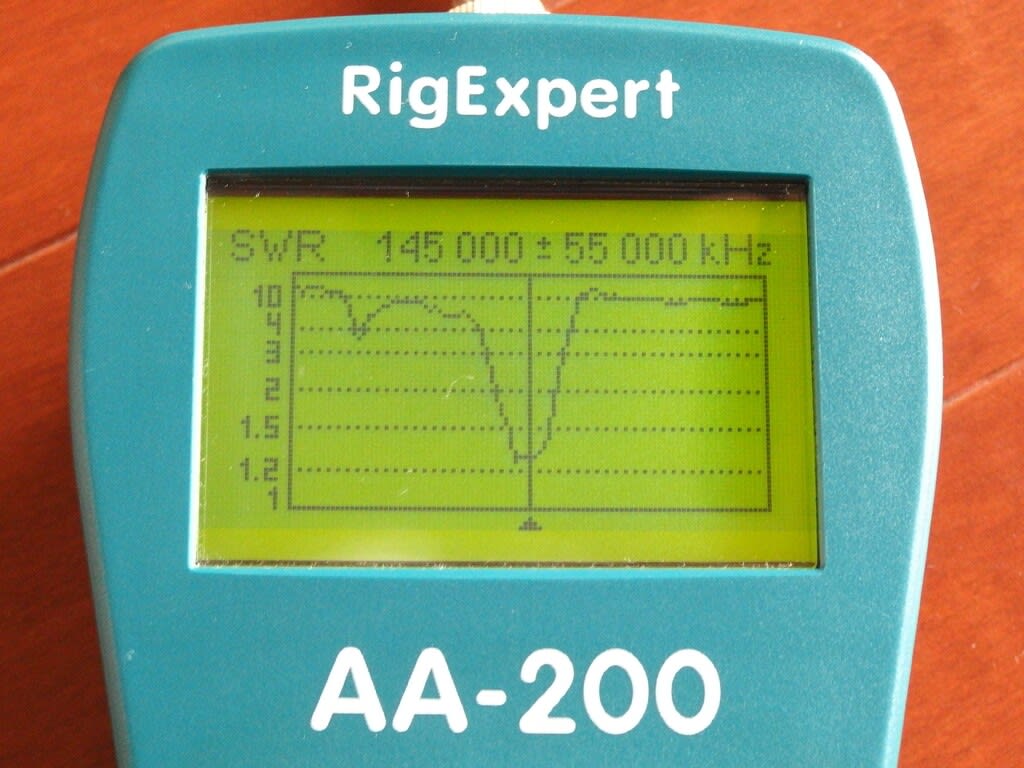

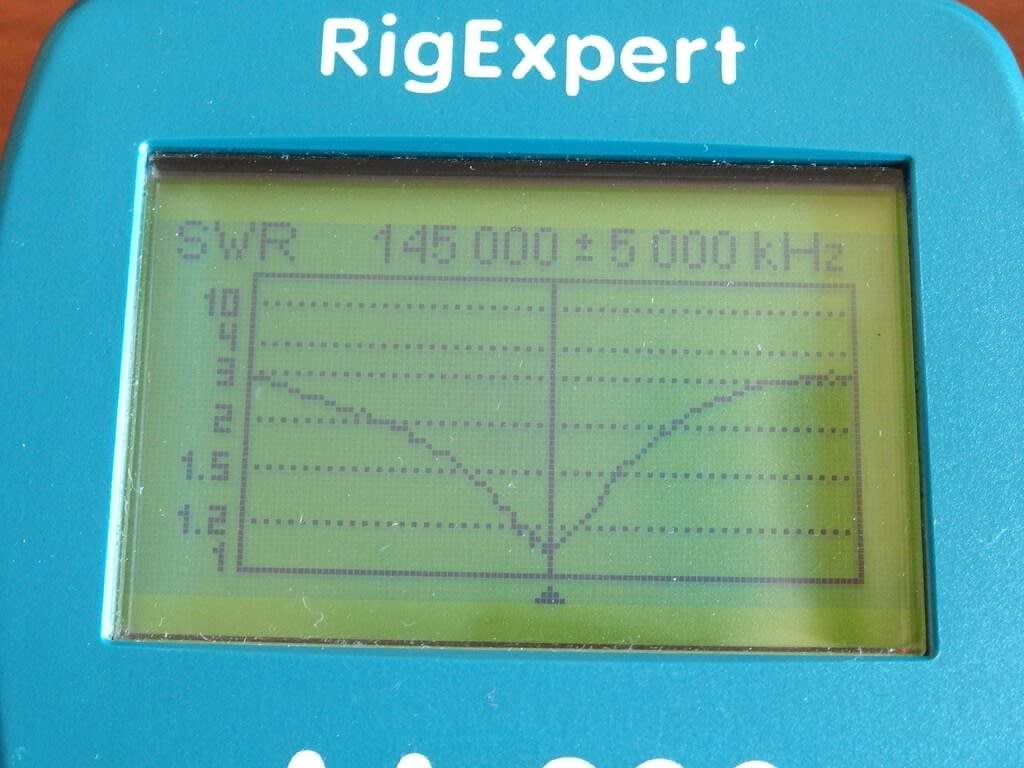

おおかた妥当なところとかと思います。「周波数特性」ボタンを押し放射パターンを表示。製作時に参考にしたシュミレーションに比べFB比は甘くなっているようです。実際使用した印象でもそんな感触があります。次にSWRグラフ。驚いたことにアナライザーでの測定結果と酷似したグラフが表示されました。たまたま一致しただけかもしれませんが、MMANA-GALなかなかのものと思いました。

おおかた妥当なところとかと思います。「周波数特性」ボタンを押し放射パターンを表示。製作時に参考にしたシュミレーションに比べFB比は甘くなっているようです。実際使用した印象でもそんな感触があります。次にSWRグラフ。驚いたことにアナライザーでの測定結果と酷似したグラフが表示されました。たまたま一致しただけかもしれませんが、MMANA-GALなかなかのものと思いました。

このソフトで複雑なことをしようと考えているわけではありません。上記のように調整後のアンテナがどのような特性に変化しているのかを参考にしたり、3~5エレ八木でブームをどこまで短くできるのか、それでいてなるべく特性の良いものができないか、そんなことを考えています。

それにしてもCPUの進化には恐れ入ります。自分の使用範囲を考えるとこれ以上の性能はもう必要ないのかもしれません。

このソフトで複雑なことをしようと考えているわけではありません。上記のように調整後のアンテナがどのような特性に変化しているのかを参考にしたり、3~5エレ八木でブームをどこまで短くできるのか、それでいてなるべく特性の良いものができないか、そんなことを考えています。

それにしてもCPUの進化には恐れ入ります。自分の使用範囲を考えるとこれ以上の性能はもう必要ないのかもしれません。

アルミパイプのハンダ付け

(2021/9/26 17:00:18)

アルミパイプのハンダ付け

(2021/9/26 17:00:18)

アンテナのエレメント材としてアルミパイプをこれまで使わなかったのは、変形しやすい理由のほか、ハンダ付けができないと考えていたからです。接合するには溶接したりバーナーでロウ付けするなど敷居が高いうえ、細かい部分には向かないのでは?との思い込みもありました。ところが最近、アルミであっても手軽にハンダ付けできるらしい、ということを知りました。アルミが本当にハンダ付けできるとしたらかなり活用の幅が広がるのでは? でも、使用に耐えうる強度は確保できるのか? 半信半疑ながら、自作した3エレ八木のエレメントで試してみることにしました。

共立エレショップで扱っている「アルミ用ヤニ入りハンダ」というものを購入。1m530円と普通の工作用糸ハンダに比べ割高です。

特殊な4芯フラックスが入っているそうで、説明では

・アルミ及びアルミ合金のはんだ付が容易

・電解腐食に対して大幅に改善

・アルミとほとんどのアルミ合金・異種金属に対し優れた浸透性を持つ

などとされています。

太さ4mmのアルミパイプと丸端子のハンダ付け。丸端子の素材は銅100%に錫メッキしたもの、半田ごては90Wの工作用でいつも使っているものです。

丸端子を装着したアルミパイプにコテ先を当て、対象物を30秒ほど熱したところでそっと糸ハンダの先端を接触させると、これまでにないフラックスの匂いが立ちのぼってきました。さらに二度、三度と糸ハンダを接触させている内、今度は十分に熱せられたアルミパイプ表面を流れるようにハンダが融けていく様子が見てとれました。思いのほか簡単に接合。いつものハンダ付けと特段変わらず、拍子抜けするほどです。冷めてから確認したところ、しっかり一体化しているようで接合部が外れたりする心配はなさそうです。強度的にもたぶん問題なし。

3エレ八木に装着

それにしてもアルミがこんな簡単にハンダ付けできるとは・・・。ちょっとした驚きでした。銅パイプに比べ数分の一の軽さ、今後はアンテナやコイル作りにアルミを使ってみようかと思います。自分が知らなかっただけかもしれませんが、糸ハンダの世界もいつの間にか進化していることを実感した次第です。

超?軽量3エレ八木(145MHz)

(2021/9/23 15:33:43)

超?軽量3エレ八木(145MHz)

(2021/9/23 15:33:43)

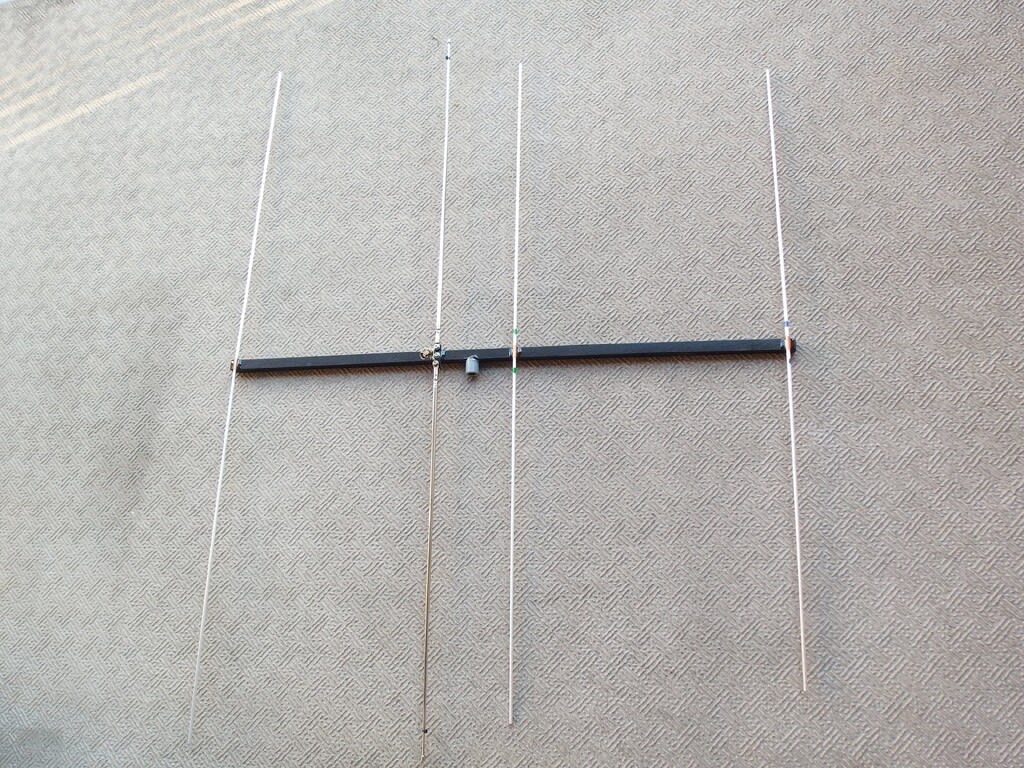

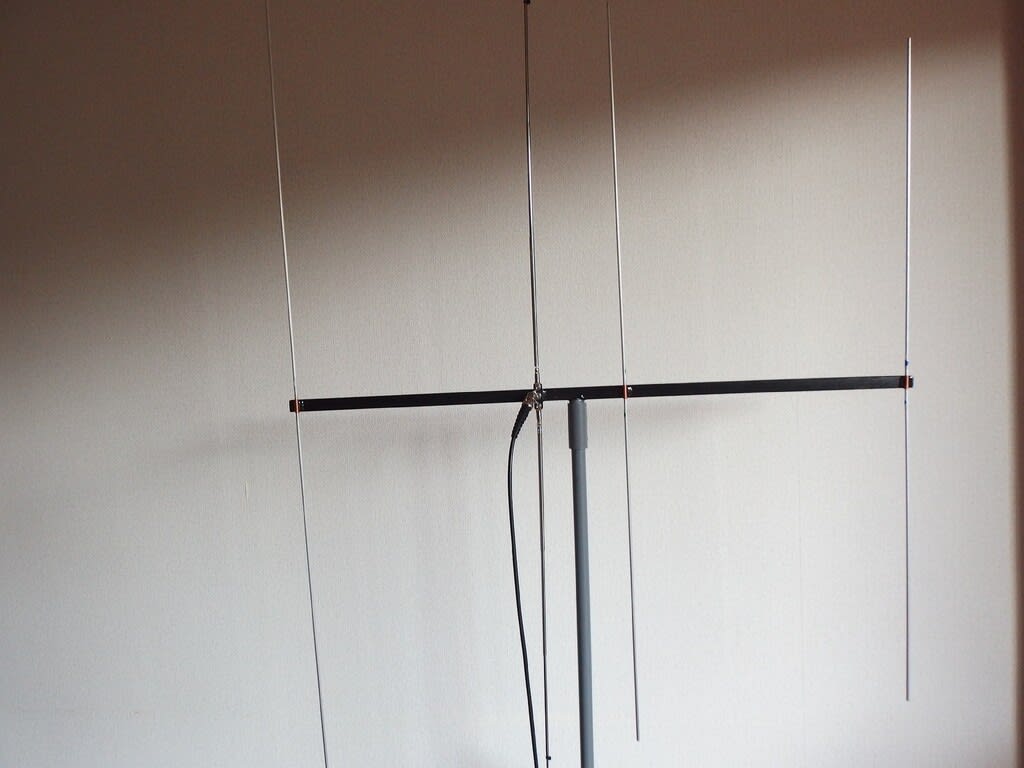

泉ヶ岳で使った3エレ八木は単体で150g、これに片支持ブームを加え220gとなります。先日の運用で、微風であればモノポールでも設置できるとの手ごたえがありました。ただ、トップヘビーではあるわけで、バランスを考えればさらに軽量化するに越したことはありません。使用に耐えうるレベルの強度と使い勝手を確保しつつ、もっと軽くできないか? 性能的にも感触の良かった3エレで、寸法等はほとんど変えず、もう1本作ってみることにしました。

<材料>

角材(ブーム) 1cm×1cm×51cm

ロッドアンテナ(放射器エレメント)60cm×2本

太さ4mmアルミパイプ(反射器、導波器エレメント)

樹脂板、丸端子、ボルト、他

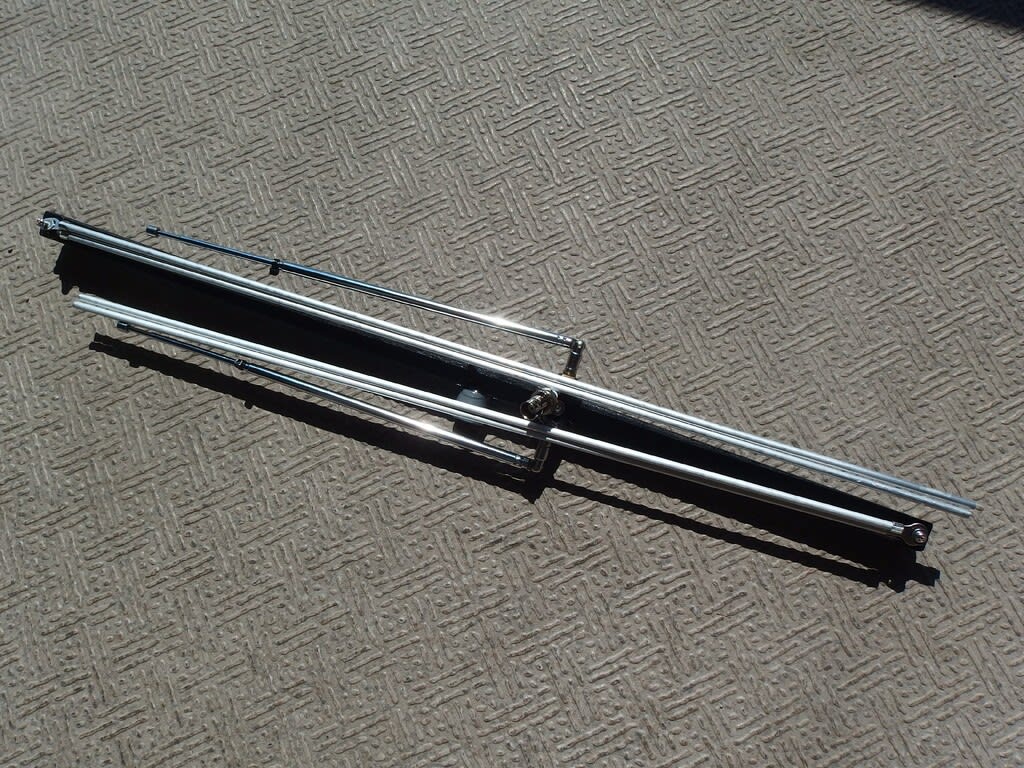

前回の3エレは、エレメントすべてをロッドアンテナとしました。1本20gほどなので、上下6本で120g強。これに給電部やブームの重さが加わります。今回は反射器と導波器をアルミパイプに変更し軽量化を図ることにしました。放射器および給電部は変わりません。

<組立て、収納>

反射器、導波器それぞれ所定の寸法に切ったアルミパイプ先端に丸端子を装着し、ボルトと蝶ナットで角材ブームに固定するのみ。と、簡単に考えていたのですが、収納の際、ある程度長めのボルトでないと丸端子同士が接触しV字型になってしまうことが判明。ブームに沿って直線状に収納するには、蝶ナットを緩めた状態で丸端子が上下に重なるだけの余裕のある長さが必要となります。手持ちのものをいろいろ試したところ、3cmのボルトで事なきを得ました。丸端子周辺はきつめに差し込んであるだけなので、アルミハンダで補強する予定です。

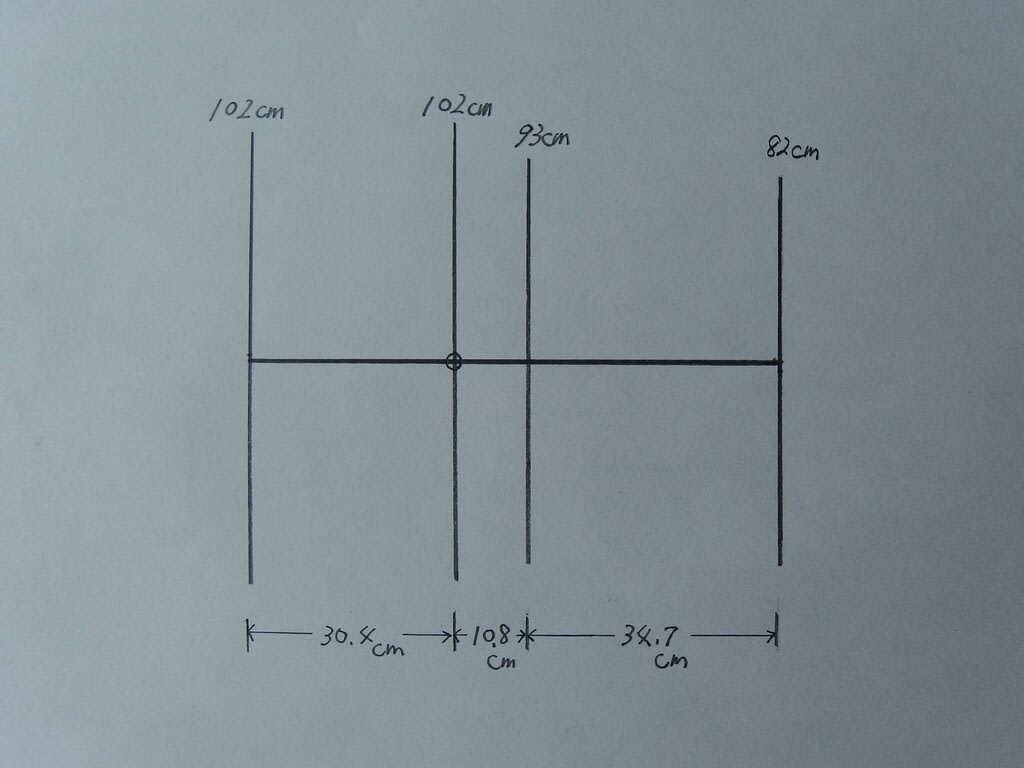

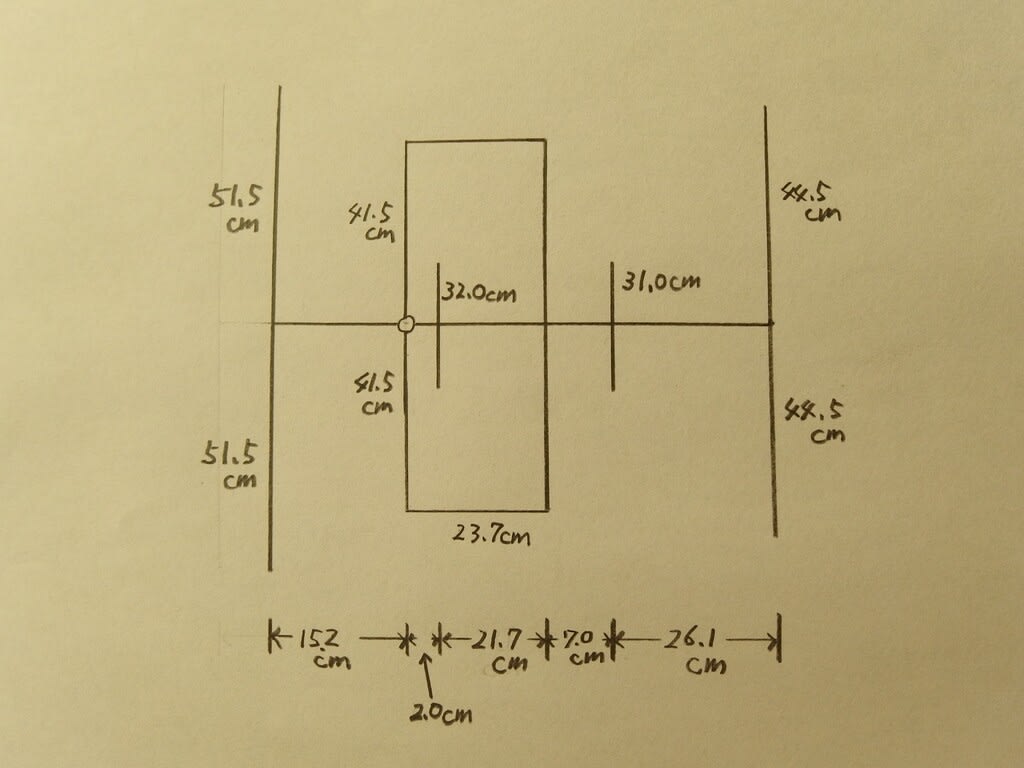

<調整>

放射器ロッドの伸縮で調整します。反射器と導波器の長さも丸端子の重なり具合で5mmほど調整可能ですが、共振点やSWRはあまり変わらず、でした。放射器寸法を前回と同じにしたところSWR2.0。エレメントの太さと材質が異なるため微妙に変わってくるようです。調整の結果、バンド内広くSWR1.2以下となり、ベタ落ちではないものの、調整終了としました(寸法下図)。

重さ115g。できればRH-770と同等の軽さをめざしたのですが、クリアならず。3mmアルミパイプなら100gを切ったと思います。今回は実用を考え4mmとしました。前作と比べ35gの軽量化に過ぎないものの、手に持った感触はけっこう違います。ポールとのバランスも良くなるのでは? 難点は、組立て収納の際、2ヶ所の蝶ナットを回さなければならないこと。ロッドエレメントの方が手間はかかりません。ブーム長51cmの2本の3エレ、ケースバイケースで使ってみます。

泉ヶ岳 9/20

(2021/9/20 17:13:53)

泉ヶ岳 9/20

(2021/9/20 17:13:53)

先週に続き本日も泉ヶ岳。前回はいろいろと反省点があったことから、同じ場所、装備で運用してみることにしました。この間、アンテナ給電部の半田付けリペアおよびボルトの締め直し、手作り片支持ブームによるケーブル処理の見直しをおこないました。設営方法も三脚ではなくモノポールに変更。うまく設置できるかどうか試してみることにしました。

山頂付近より船形山(右手奥)

大東岳、面白山方向(左奥にかすかに飯豊連峰)

空気澄んだ秋晴れ。山頂付近からは遠く朝日連峰の全景、飯豊連峰の一部も確認できました。首尾どおりポール先端に片支持ブームと3エレ八木を取り付け、地面に突きさせば設営完了。3エレ+片支持ブームの重さは220g。今日は微風ということもあり問題なさそうです。ちなみにこのポールは雪崩捜索用のプローブ(ゾンデ)というもので、長さ2m~4mほどのものが各種あります。自分が使っているのはカーボンファイバー製で長さ2.4m、重さ200gほど。硬い雪面に突き刺して使うものなので丈夫でしなりがなく、アンテナ設置に重宝しています。

<本日の装備>

リグ FTM-10S(145MHz 10W弱で運用)

バッテリー 小型PD(12V給電)

アンテナ 3エレ八木

アンテナ向きは南西(飯豊連峰方向)。岩手、宮城、福島、新潟各局に応答いただきました。0エリアは妙高市、西蒲原郡弥彦村、五泉市、新潟市、長岡市、村上市。すべて固定局でFBな八木をお使いの局もありましたが、GPが多かったようです。ベランダ設置のモービルホイップから応答いただいた局もありました。定点運用を続けているこの山頂で0エリアと6局交信できたのは初めてです。最遠方は妙高市。53-55。12エレスタックをお使いとのことで終始安定して交信できました。妙高市とは山岳移動の局と何度かここでつながったことはありますが固定局は初めてでした。距離約280km。飯豊連峰や上越の山々が2重、3重の壁となる位置関係、FBなロケと設備で拾っていただいたようです。弥彦村とは53-51,五泉市とは51-41。0エリアから呼んでいただいているのはわかるもののコールサインが確認できず数回聞き返すという感じで、レポートおよびQTH、お名前を確認し、なんとか交信を続けることができました。アンテナの向きだけでなく、ポールを斜めに傾けると信号が浮いてくる場面もありました。モノポールなのでこういう場合の自由度は高く、いろいろとコツがありそうな気がします。

あっという間の2時間、アンテナ向きはほとんど動かしませんでしたが、南は郡山市、北は遠野市など。ほぼ途切れなく呼んでいただきました。

51cmのナロースペース3エレでこれだけ交信できれば御の字です。片支持ブームの効果大だったのでは? 八木はケーブル引き回しが勘所とあらためて実感しました。

簡易的な片支持ブーム

(2021/9/18 14:39:52)

簡易的な片支持ブーム

(2021/9/18 14:39:52)

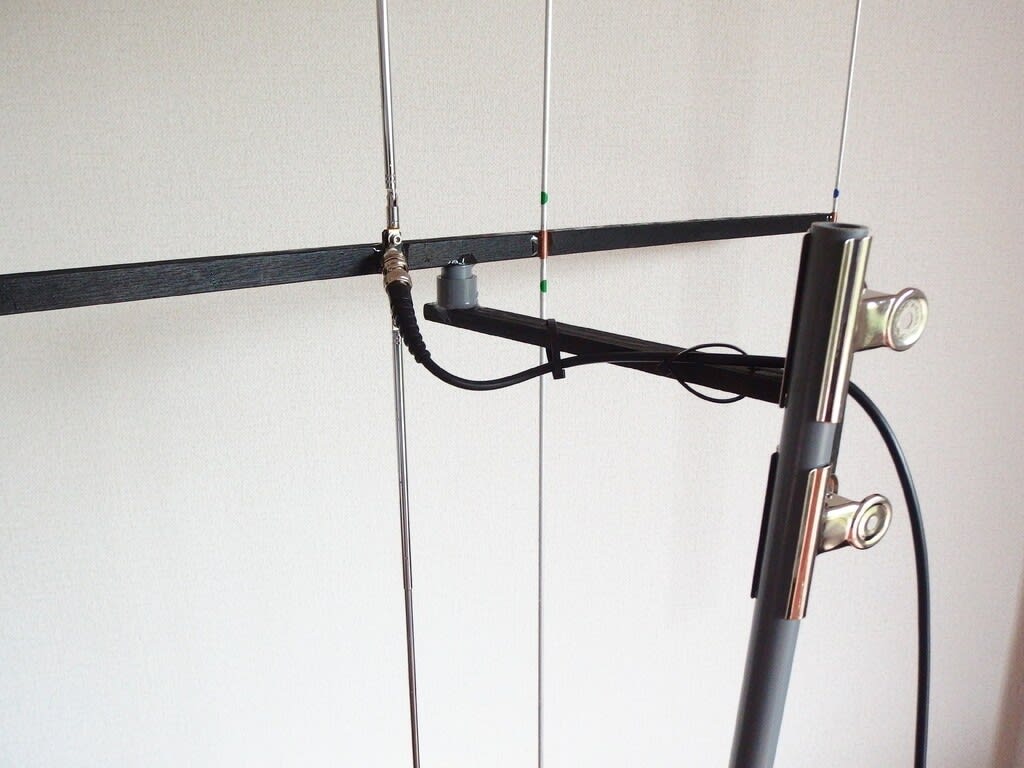

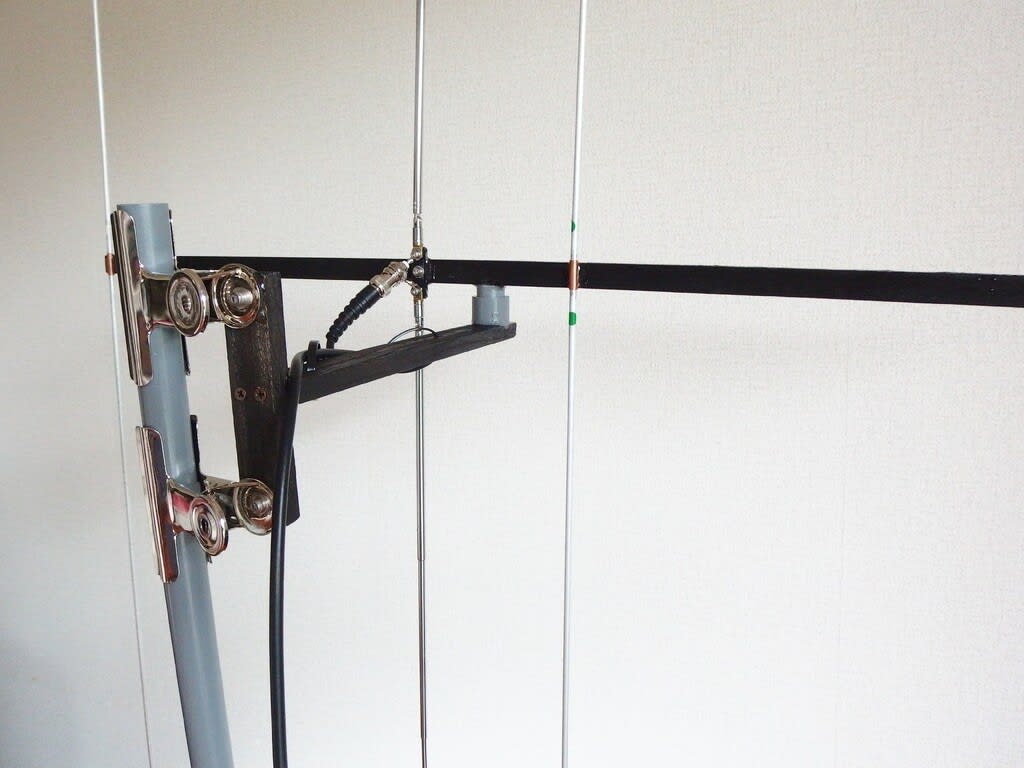

泉ヶ岳での運用の際、同軸ケーブルの引き回し方により信号が大きく変化することにあらためて気づかされました。八木アンテナの意外な落とし穴と言えるのかもしれません。固定の場合は問題ないと思いますが、移動では毎回引き回し方が変わったりします。室内で再現してみたところ、やはり後方もしくは横に延ばすのがベスト。エレメント近くのマストで束ねたりするとSWR的にはさほど問題なくとも信号は悪化します。ということで、給電部コネクターから横にケーブルを伸ばせるように簡易的な片支持ブームを作ってみました。

以前も三脚ネジにストレートブラケットを取り付けて突き出す器具を作ったことはありますが、スチール製で重く、三脚以外のモノポールには使えない不便さがありました。今回は角材と目玉クリップ2個でポールに固定する方法としました。アンテナの固定は塩ビパイプ差し込み式。写真の通り簡便なものです。長さ25cm、重さ70g。

まだ実際に使ったわけではありませんが、三脚ポールにもモノポール(地面突きさし)にも対応可能となり、クリップ2個使用で自作の軽量八木なら問題なさそうです。わずか25cmであっても横に延ばすことでケーブルの影響が抑えられ、アンテナ本来の性能を引き出せるのでは?と少し期待しています。次回の運用で使ってみます。

軽量4エレ八木(145MHz)

(2021/9/17 11:17:42)

軽量4エレ八木(145MHz)

(2021/9/17 11:17:42)

山岳用アンテナの条件となるのは長さ、重さ、設営・撤収の手間、ある程度の丈夫さ、などなど。これらと利得との折り合いということになります。もう一つ重要なのは設営に三脚が必要かどうか。アローラインや軽量ホイップであればポールを地面に突き刺すだけで設営可能です。あるいは樹木を利用するとか。八木系の場合でも2~3エレ程度ならポール設置も不可能ではないと思うのですが、踏み切れないでいます。そこそこの利得があってもっと軽量なものはできないか?ということで、丈夫さにはこだわらず軽さに特化した4エレ八木を作ってみることにしました。5エレも考えたものの、ブームが1m近くになってしまい、ザックサイドに取り付けるにしても無理があります。ブームを分割すれば済むのですが、良い方法が思いつきません。4エレならなんとか許容範囲かと。

<材料>

角材 1cm×1cm×78cm

エレメント 60cmロッドアンテナ2本

太さ4mmアルミパイプ

太さ5mm銅パイプ

BNCコネクター

樹脂板、六角ボルト等

<製作>

放射エレメントはマッチング機構を兼ねてロッドアンテナとし、反射器、導波器はアルミパイプを使いました。エレメントにアルミパイプを使うのは初めてです。軽量化のメリットと変形しやすいデメリットがあり、今回は軽量化を優先しました。エレメント取り付けはブームに接着した5mm銅パイプに上下から差し込む方式としました。このような簡便な方法で下部エレメントが抜け落ちないのか、という心配はあります。またキツく入れ過ぎて、撤収の際に抜けなくなっても困るわけです。何度か試行錯誤しながらパイプの挿入部を慎重にヤスリで調整しました。アルミパイプはとても軽量で材質的にも少し弾力があり、うまく保持してくれるようです。手元での短時間の運用ならなんとかなるかな、と。エレメント寸法等は今回もネットデータを参考にさせていただきました。ブーム長78cm、重さ140g。2m用4エレ八木としては軽量なものにできたと思います。

<組み立て、調整>

反射器および第一、第二導波器エレメントを上下に取り付け、放射器ロッドの伸縮で調整します。データ通りの寸法でバンド内全域SWR1.3前後と良好な状態となりました。ベタ落ちとはならず、ロッドを伸ばしたり縮めたりしてみましたが、あまり変わりません。少しSWRが下がったところで調整終了としました。それにしても144~145MHz帯を中心にフラット。癖のない性格というべきなのか、このような鍋底状のSWRグラフはあまり目にしたことはありません。利得はともかく、広帯域で使いやすそうな特性ではあります。

この軽さならポール設置も可能な気がします。ただ、強風では持たないかも・・・。オープンスリーブによる430MHzデュアル化もそのうち試してみます。

泉ヶ岳 9/12

(2021/9/13 10:33:42)

泉ヶ岳 9/12

(2021/9/13 10:33:42)

定点運用を続けている泉ヶ岳。今年3回目、このところ週末の天気が崩れるのがパターン化していたのですが、やっと秋晴れに恵まれました。午前8時、登山口のバス停着。しばらくぶりの好天で広い駐車場はほとんど埋まっている状態でした。カモシカコースを直登、登り始めが南斜面のスキー場のため日蔭もありません。その日の体調が良いのかどうか、この斜面の登りでだいたいわかります。今日も足がはかどらず、後から登ってきた山ランのグループが追い越していきました。以前は追い越すことの方が多かったのですが、その後も次々追い越され、体力の衰えはいかんともしがたいものがあります。

岡沼

岡沼からの泉ヶ岳

山頂

それでもいつもとあまり変わらず90分ほどで山頂着。少し藪漕ぎしていつもの運用場所へ。この間作ったアンテナの中で、今回はブーム長51cmの小型3エレを持参しました。2mのみの運用なので430用エレメントは外して使用。

<本日の装備>

リグ FTM-10S(145MHz 10W弱)

バッテリー 小型PDバッテリー(12V給電)

アンテナ 3エレ八木

リグの電源を入れるとなぜかノイズ多めで、S1~2振ってきます。この山頂にノイズ源はないはずで、もしかするとPDバッテリー?とも思ったのですがどうも違う感じがします。気になりつつCQを出したところ、応答はあるもののどの局もなぜか弱めです。スケルチぎりぎりでとぎれとぎれだったり、ノイズに埋もれてしまったり。3エレなり利得が感じられません。腑に落ちないまま呼んでいただいた局と交信を続けていたのですが、こちらの信号はそれなりの届いているようでレポートは悪くありません。一方、こちらの受信は強くなったかと思うと弱くなったり・・・。ふと、同軸ケーブルの引き回しでは?と思い、だらりと地面に垂らしてみたところ51の信号が55まで上がり一気に了解度が良くなりました。ノイズも改善。八木の場合、反射器側の後方に延ばす、あるいは給電部から真横に引き回すのがベストなわけです。でも、それが不可能な場合はマストの途中で留めたりせず、なるべくエレメントから離してテントの張り綱のように垂らすのが良いようです。これまでも経験したことではあったのですが、うっかりしていました。

約2時間の運用。宮城、山形、福島、新潟の各局に交信いただきました。0エリアは新潟県長岡市固定局。相手局側で混信があったようで周波数を変え無事交信となりました。もう1局0エリアから応答ありとのアナウンスもいただき、エリア指定で呼んでみましたがノイズに埋もれて了解に至りませんでした。この時点でケーブル引き回しを調整していれば交信できたのかもしれません。11時過ぎ、ヘリコプターが飛来。山頂を10回近く旋回し、その爆音で交信不能になってしまいました。ちょっと消化不良な感じでしたが、帰りのバス時刻もあるので撤収、下山としました。

スキー場上部

帰宅後、3エレを点検してみたところ、給電部のボルトが緩んでおり、コネクター接続部が動いてハンダが取れてしまいました。半田不良? 運用中はなんとか持ちこたえたようですが、接点に問題があったかもしれません。今回はいろいろと反省することがありました。いろんな想定をして準備はするのですが、実際に運用してみてわかることは多いです。

『裏山の奇人』

(2021/9/6 16:28:22)

『裏山の奇人』

(2021/9/6 16:28:22)

山で無線運用しているといろんな虫が寄ってきます。アリやムカデ、ダンゴムシなどなど。人の体温やリグの熱を感知して寄ってくるのかもしれません。アリなどはIC-705のカラー液晶がお好みのようで、画面をはい回りながら色の変化を楽しんでいるようにも見えます。春から夏にかけては藪蚊の襲撃を受けるのはいつものことで、防虫ネットをかぶっていないと無線どころではなくなります。虫たちは時折ザックにも入り込み、自宅までお持ち帰り、ということもよくあります。無線と関係があるわけではないのですが、久しぶりに面白い本に出合えたので紹介してみます。

著者は里山を歩くのが趣味ということではなく、そこに棲む虫たちが好きでたまらないという正真正銘の昆虫オタクです。子どものころから蛇やムカデやクモを嬉々として捕まえては家に持ち帰る、不潔で不気味な生き物を連れて帰っても家族は目をつぶってくれたそうで、高じて今は研究者となり身近な裏山、はては異国のジャングルを徘徊して奇怪な生き物と戯れ格闘する。著者にとって裏山は、研究者になった今も、昆虫と出会えるフィールドであり、自由な実験室でもあるわけです。

専門はアリと共存しながら生息する好蟻性生物。たとえば著者の研究対象であるアリヅカコオロギはアリの巣に侵入した上、居候を決め込み、アリの餌を盗むことで生きている昆虫で、その方法はアリの体表をなめるようなしぐさで匂いをはぎ取り、それを自分の体に塗り付けることで仲間と勘違いさせる、身分偽造の達人なのだとか。プランターなどでもよく見かけるアブラムシも好蟻性生物で、「アリがアブラムシの体をシステマティックに叩くと、アブラムシが尻から透明な液体とプウッと出し、それを吸い込む。そんな彼らの様子を何も考えずにぼうっと見つめるのが、私は好きである」。

怖い話も出てきます。南米ペルーの森にはヒトヒフバエというハエがいるとのこと。このハエは蚊を捕らえて体表に産卵し解き放つ。卵を産み付けられた蚊はやがて人を見つけて血を吸う際にハエの卵が人の皮膚に入り込む。そして人体を栄養源に孵化、成長する・・・。実に巧妙な戦略に驚き、しばらくこのくだりは頭から離れなくなりました。幸い、著者たちは吸血されずに済んだのだとか。

こういう話がこれでもかと続くのですが、それでも研究をやめないのは、わかならいことをわかりたい、自分自身のとめどない知識欲を満たしたい、という純粋な知的好奇心ということのようです。探求していく過程での楽しさ苦しさ、そしてわかった時のなにものにも代えがたい達成感。金にもならず、すぐに社会の役に立つわけでもない。しかし、「それまで誰もわからなかったことをわかる状態にする、わからないことをわかりたい、それこそが科学の本質。頭の中でこれはこうだろうと思い描くだけで結局何もしないのと、実際にそれを見て確かめることとはまったく別次元の話である」「裏山での役に立たない小虫の研究は、わからないことをわかりたい好奇心、それだけでおこなうものである。何より、そうした研究のなかにこそ科学という言葉の本来持つ重みが隠されていると、私は思うのである。私には、裏山で解決したい謎がまだたくさんある。裏山は、まだ我々の知りえないものを隠し続けている」。

書かれたのは2014年です。寄生や共存、あるいはだまし合い、それによる複雑で豊かな共生、そして小さな昆虫たちが環境全体に与える影響・・・。新型コロナパンデミックとその後の社会を予見しているかのような記述もあり、考えさせられました。ワクチン接種にしてもいわばウイルスとのだまし合いかと・・・。書名に魅かれてたまたま手に取ってみた本ですが、読み始めたら止まらなくなりました。記述が詳細で濃く、密度感は相当なものです。移動運用の際に寄ってくる虫たちも、どこか親近感を持って眺められるような気がしてきました。

『裏山の奇人 野にたゆたう博物学』小松貴著

東海大学出版部 フィールドの生物学⑭

LFAアンテナ VUデュアル

(2021/8/30 16:32:40)

LFAアンテナ VUデュアル

(2021/8/30 16:32:40)

通常1/2λダイポールを使う八木アンテナの放射器を1λループアンテナに置き換えたものをLFA(Loop Fed Array)アンテナというそうです。立体構造となる多エレメントループアンテナと違い、平面なので設営や取り回しは容易な感じがします。この間いろいろと試してきたオープンスリーブですが、ループ型放射器の場合でもデュアル化が可能なのかどうか、可能であればエレメント配置はどのようになるのか、そんなことに興味が涌き、作ってみることにしました。

まずは145MHzのLFAアンテナを作ります。ネットにシュミレーションデータが公開されていたので、参考にさせていただきました。製作自体はデュアル八木やモクソンアンテナと同じです。角材ブームにロッドエレメントを取り付け、ループ型放射器は銅パイプとミノムシクリップで作りました。ロッドアンテナを8本使い、大きさ的には4エレ八木に近いです。ブームも長めでザックサイドに取り付けることになります。また、上下各4本のエレメントがきれいに揃うように角材を削って調整しました。これがけっこうクリティカルな作業で、見た目だけでなく性能に影響を与えるので気を遣う部分です。

組み上がってシュミレーションデータの寸法で測定したところ共振点がだいぶ上にあり、バンド内すべてSWR3以上となってしまいました。エレメント材質や太さが違うためデータ通りとはいかないにしても、ちょっと想定外。手ごわい調整が必要なのでは?と不安がよぎりましたが、そうでもありませんでした。反射器と導波器はいじらず、ループ放射器のロッドを少しずつ伸ばしたところメイン付近まで共振点が下がり、SWRもあっけなく1.1前後と良好な状態に落ち着いてくれました。気難しいところはなく、考えていたより素直な特性です。145MHzのLFAアンテナ完成。

続いてオープンスリーブによるデュアル化。といっても今回はうまく430MHzに共振してくれるのかどうか? 共振するとすれば第一導波器の位置はループの中なのか、あるいは前方外側なのか? 太さ2㎜、長さ33cmの銅パイプを例によってセロテープでブームに貼り、測定を繰り返しました。はじめループの中ほどに貼り付けたところバンド全域SWR2以上。でも、マッチングしそうな感触もあり、少しずつ移動させていったところ、給電部から2cmのところで急にSWRが下がってくれました。上の方に共振点があるようでさらに移動させたりエレメント長を調整してみましたが追い込み切れず、この位置で確定としました。

その上で、第二導波器の位置を同様に探っていきました。ループ内ではどこもSWRが大幅に悪化してしまいます。結局、ループの前方7cmでSWRグラフがもっとも良好となり、確定としました。第一導波器のみよりも第二導波器を取り付けた方がSWR的には改善します。また、430用エレメントを付けても外しても145MHzへの影響はみられません。これまでの経験からはループアンテナの中に金属類を入れると良いことはないのですが、このケースの場合は違うようです。略図、下記の通り。

430第一導波器のみのSWRグラフ↑

430導波器2本取り付けた際のSWRグラフ↑

ということで、LFAアンテナのオープンスリーブによるデュアル化、一応の奏功をみました。ただ、SWR的に問題ないとしても両バンドの放射パターンがどうなっているのか、などは不明です。実際に使ってみて何か気づくこともあるかもしれません。

室内の三脚に設置し145MHzをワッチしたところ、タイミングよく秋田県の秣岳移動局の交信が聞こえてきました。方角を合わせ51。3エレ八木に換えたところノイズが増えて41。さらに2エレ八木に換えたところ信号は確認できるもののノイズに埋もれ聞き取れませんでした。145MHzについては悪くない印象です。LFAは欧米で6mバンドを中心に人気があって、低ノイズかつFB比と利得に優れるとの評価のようです。ブーム長74cm、重さ220g。自分的には大きめなので持っていく機会は限られますが、時々使ってみたいと思います。