無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

現在データベースには 408 件のデータが登録されています。

泉ヶ岳 10/26

(2024/10/27 10:14:50)

泉ヶ岳 10/26

(2024/10/27 10:14:50)

『山と渓谷』11月号の「日本百低山」特集で、泉ヶ岳がその一つに選定され、紹介されています。自分的には高山、低山という区分はしっくりいかず、奥山、里山に区分けし、泉ヶ岳は奥山の一座に数えています。奥山の入り口にあたる前衛の山、自分の感覚としてはこの方がしっくり落ちつきます。標高1172m(1175mの記述もありどちらが正しいのか不明)、登山口から山頂までの標高差600mほど、何度登ってもそれなりのキツさがあり、やはり奥山というのが実感かな、と思います。

今年7回目の泉ヶ岳定点運用、紅葉もそろそろ始まる頃と思い、出かけてみました。泉中央駅前バス停からいつもどおり始発バスに乗り、自然ふれあい館前で降車。駐車場奥の市民キャンプ場にはテント2張のみ、急に冷え込んできて、夏場の賑わいはないようです。

水神コースより入山。登山口付近は青々としたままですが、水神平に近づくと紅葉、黄葉がちらほら視界に入ってきました。水神の水場にて小休止。

水神平付近

水神↑↓

ここから一気に標高を稼ぎ、大岩を経て標高約1000mの賽の河原へ。鮮やかな赤が目に飛び込んできました。今まさに紅葉真っ盛り。奥羽山系の稜線はガスで見えたり見えなくなったり、天候は安定しないようです。登山口から約90分、泉ヶ岳山頂着。西に100mほど進んだガレ場ではタイミングよくガスが切れ、船形山、蔵王の山々が見渡せました。

大岩

賽の河原入り口

賽の河原

黒鼻山方向

本日の山頂↑↓

山頂付近

北泉ヶ岳、船形山方向

蔵王の山々を望む

いつもの運用場所にアンテナを設置、約1時間、宮城県内のほか岩手、福島、新潟の11局に交信いただきました(145MHz)。山岳同士では、岩手県奥州市の焼石岳、 阿原山、一関市の烏兎ヶ森、福島県郡山市の大将旗山各局と交信。0エリアは1局のみ新潟県三条市より応答いただきました。常置場所のGPとのことでしたが、終始信号は安定し55-57でレポート交換。距離約176km、本日の最遠方交信でした。山頂付近がガスに覆われ始めたのを潮に、早めに撤収としました。

VUデュアル3エレ八木

下山はかもしかコース。途中の岡沼から振り返ると、山頂部のみガスがかかっていました。そして斜面は赤、黄、緑のコントラスト。ここから眺める泉ヶ岳はいつも変化に富んで気に入っています。スキー場を駆け下り、12時20分自然ふれあい館着。

岡沼より

奥山でも里山でも近くに山があり、その山は登ろうと思えばいつでも登れるし、今日はやめようと思えばいつでもやめられる、自分にとってはありがたい存在です。

泉ヶ岳 9/29

(2024/9/30 10:22:00)

泉ヶ岳 9/29

(2024/9/30 10:22:00)

約4カ月ぶりの山歩き。今年6回目となる泉ヶ岳に向かいました。天気曇りの予報、泉中央駅バス停では青空が見えていたものの、登山口に近づくにつれ路面が濡れた状態となり、自然ふれあい館前で降車するとすぐ、小雨がぱらつき始めました。雨はないだろうと考えていたのですが、甘かったようです。

かもしかコース スキー場を登る

雨ならログも取れないし、無線も厳しいかなと思いつつ、とりあえず登り始めました。今回はかもしかコース。スキー場の下部までガスに覆われ何も見えず、ひたすら高度を稼ぐのみ、スキー場上部に着いた時には雨具の中で大汗をかいてしまいました。うさぎ平を経て岡沼へ。岡沼の縁を直進する登山道に水が溢れており、う回路を進みました。ここ数日、かなりの降雨があったようです。

うさぎ平

岡沼 ↑ ↓

高度1000mを超えるあたりでやっと雨がやみ、薄いガスに変わってきました。バス停から約90分で山頂到着。相変わらず雲の中といった状態ですが、風もなく、これなら無線も可能では?ということで、いつもの運用場所にアンテナを設置しました。

山頂

ガレ場付近

約1時間の運用(145MHz)、宮城、山形、岩手の10局に交信いただきました。山同士では岩手県雫石町の笊森山、一関市の石蔵山、栗駒山各局と交信。笊森山は秋田駒ヶ岳山中の千沼ヶ原近くの山で標高1541m。栗駒山と焼石岳が壁になる位置関係ではありますが、53-51でレポート交換、終始安定した信号でファイナルを送りました。距離153.6km、本日の最遠方交信でした。

VUデュアル3エレ八木

今日はトレイルラン大会だったようで、運用中も次々ランナーが通過していきました。若い人も高齢の方々も雨とぬかるみの中、何が楽しくて走るのだろう、などと思ってしまいますが、考えてみると自分も同じ状況を登ってきたわけで、走るか歩くかの違いだけなのかもしれません。

見返り平より

かっこうコースを下山。見返り平から振り返ると相変わらず山頂方向はガスの中、タイミングよく雨に当たらず、しばらくぶりに無線運用できただけでも幸運だったようです。

ID-52の印象 大年寺山にて 9/1

(2024/9/1 16:32:31)

ID-52の印象 大年寺山にて 9/1

(2024/9/1 16:32:31)

10年以上ハンディ機ID-51(初期型)を使ってきました。その間、何度も地面に落としたり、防水ゴムはすべて取れてしまっているのに雨で濡らしたり、ボディは傷だらけ、満身創痍という感じになってしまいました。山での使用頻度、総使用時間は相当なものだと思います。それでも大きな故障もなく、安定した性能を維持してはいるのですが、VFOダイヤルがちょっとしたはずみで動いてしまい、周波数が変わってしまうということが頻繁に起こるようになり、これではちょっと・・・ということで、新たなリグとしてID-52を使い始めることにしました。新たなリグといっても、すでに生産終了となって今は在庫限り、今後ID-52PLUSに切り替わっていくようです。本日、大年寺山にて使ってみましたので備忘録として印象を記してみます。

<良いところ>

・アマチュアバンドの受信感度がすばらしい(145MHz、430MHzともID-51と同等)

・GPSの性能はID-51よりもはるかに良く、早く表示される。

・軽めだったID-51のVFOダイヤルに比べ、しっかりした重めのクリック感がある。

・このリグはSDRではありませんが、スコープの反応は良く、違和感なく使えました。

・受信音、送信音

ID-51は全体におとなしい音で、これはこれで悪くないのですが、ID-52はそれよりもパワフルな感じで、音にふくよかさもあって、ハンディ機としては出色といえるのでは? いつもは純正の外部スピーカーマイクを使っているのですが、本体スピーカーの方が明らかに聞きやすいです。相手局からのレポートでは送信音も了解度が高く、問題ないようです。DVモードでは受信音、送信音ともに「高音カット」設定にしてちょうど良いかな、といったところでした。この辺りは相手局のリグにもよるし、好みもあるかと思います。

・430MHz 5Wで約1時間40分ほど交信を続けても、本体は温かくはなっても熱くなることはありませんでした(外気温32度)。普通に手に持てます。ID-51やIC-705ではFMフルパワー運用の場合、わりと頻繁に高温警告のピー音が鳴ってしまうのですが、本日は1度も鳴らずじまいでした。意外に効率の良いリグなのかもしれません。

<良くないところ>

・大型のカラー液晶なので室内ではとても認識性が良いものの、野外ではそれほどでもなく、少し期待外れなところがありました。時刻表示も小さく読み取りにくいです。

使い勝手はパワー変更ボタンが十字キー側に移動しているくらいで、あとはモニターボタンがホールドできる(スケルチ開放する際に押し続ける必要がない)のは便利かと思いました。認識性を重視しているので、本体の大きさは気になりません。

BP-307バッテリー装着

自分の印象としてはこんなところです。ID-51は良いリグでしたが、改善を重ねて、さらに良いリグになったな、というのが実感です。

本日は145MHzFMにて気仙沼市熊山、福島県川俣町の女神山、石巻市の上品山の各移動局と、0.1W~0.5Wにて良好に交信することができました。

430MHzではJP7IEL局(距離約36km)にお相手いただき、FMおよびDV(5W)にて約1時間40分ほど、音質(DV)を変更したり、内蔵および外部スピーカーマイクを切り替えたりしながら交信し、このリグの感触を得ることができました(感謝)。

猛暑での山歩きを控えていますが、涼しくなったら再開します。

熊野岳と御田ノ神園地 6/8

(2024/6/9 11:20:01)

熊野岳と御田ノ神園地 6/8

(2024/6/9 11:20:01)

コロナ後、観光客が増えていると聞いてお釜周辺は控えていましたが、梅雨前に一度は歩いておきたいと思い、熊野岳に向かいました。

刈田岳駐車場に6時前に到着。途中、エコーライン刈田峠付近の路肩駐車スペースは南蔵王に向かう登山者の車ですでに満杯状態でした。皆さん、早いです。こちらは、お釜の写真を撮ったり、熊野岳でのんびり無線運用の計画なのでゆっくりです。

まずは駐車場のすぐ上、徒歩5分の刈田岳へ。標高1758m、早朝でまだ誰もいない静かな山頂。3週間前に歩いた南蔵王の屏風岳や南屏風岳が正面に見えていました。その先には吾妻、安達太良も。さらに飯豊、朝日連峰、二口山塊、船形山、そしてこれから向かう熊野岳はお釜をはさんで目の前。蔵王山中で屈指の眺望に恵まれた山頂かと思いますが、日中は観光地としての本領を発揮してたいへんな人出となり、登山者が寄り付くような山ではありません。

刈田岳山頂

刈田岳より熊野岳を望む

二口山塊 船形山方向

朝の光線で刻一刻と変わっていくお釜の水面をみながら時間をかけて登ったつもりですが、それでも40分ほどで熊野岳山頂に着いてしまいました。

熊野岳へ

熊野岳山頂 ↑ ↓

標高1841m。蔵王最高峰で、QTHは山形県上山市。時刻はまだ午前7時。無線運用には早すぎるようにも思ったものの、とりあえず、広くて長い山頂の一角にアンテナを設置しました。

<本日の装備>

リグ ID-51(5W)

アンテナ VUデュアル3エレ八木

せっかくのデュアル八木でもあり、はじめに430MHzでCQを出してみたところ、早朝にもかかわらず宮城、福島、新潟の5局に応答いただきました。20分ほど運用し、途切れたところで145MHzに移行。混信が入って周波数を変更したり、休憩したりしながら2時間ほど交信を続け、岩手、山形、宮城、福島、新潟の26局にお相手いただきました。ただ、コンディションは終始上がらない感じで、遠方との交信はありませんでした。0エリアは長岡市固定局と佐渡市移動局。コールサインが確認しきれず交信に至らなかったケースもありました。10時近くになり、薄いガスに覆われてきたところでCL、撤収としました。

駐車場に戻り、御田ノ神園地に向かいました。例年ならチングルマが見頃を迎えている時期です。エコーラインを山形県側に下るとすぐ蔵王刈田リフト乗り場があります。ここに車を止め、車道を歩いて3分ほど下ったところにあるのが御田ノ神園地です。高層湿原に設置された木道の最奥に避難小屋と御田ノ神の祠があります。今日は避難小屋の中と周辺で何組か休憩中で、賑わっていました。

御田ノ神園地入り口

避難小屋 ↑ ↓

下山後に、こういう明るい湿原の木道歩きというのはなんといっても気が楽だし、いろんな考えが往きつ戻りつしたりして時間をゆっくり消化するのに好都合な気がします。目当てのチングルマはぽつり咲き出したり、すでに穂になったものもあり、早いのか遅いのかよくわからず、それよりもあたり一面のワタスゲが印象深く、木道の先には熊野岳の山影も望むことができました。

泉ヶ岳 5/26

(2024/5/27 10:18:57)

泉ヶ岳 5/26

(2024/5/27 10:18:57)

3週間ぶり、今シーズン5回目の泉ヶ岳。これから梅雨に入り、夏場はこの山にはほとんど登らないので、後半は秋以降になり、この分だと今年も年間10回くらいになりそうです。

自然ふれあい館前、終点でバス降車。気温17度ほど、思いのほか涼しく、空気も乾燥しているようです。好天とあって広い駐車場のあちこちで登山準備中といったところでした。

水神コースより入山。途中、トレランの方々に追いつかれ、あっという間に追い越されていきました。なぜかこの際、負けじと少しピッチを上げ過ぎたようで、水神分岐を過ぎたあたりから急に足が重くなり、いつもは休まない賽の河原で大休止。特段先を急ぐものでも、タイムを競うものでもないわけで、ほどほどのマイペースが一番のようです。賽の河原から先週歩いた南蔵王の稜線が霞んで見えていました。いつもとあまり変わらず登山開始から1時間40分ほどで山頂に到着。

賽の河原↑ ↓

本日の山頂↑ ↓

葉が茂って藪漕ぎがきつくなってきたことから、いつもの運用場所より西に進んだガレ場近くにアンテナを設置。

ガレ場より

<本日の装備>

リグ ID-51(145MHz 5W)+PDバッテリー12V給電

アンテナ 軽量3エレ八木

約1時間の無線運用、CQを出したり呼びに回ったりしながら、岩手、宮城、山形、福島の10局に交信いただきました。北は岩手県花巻市固定局、南は福島県二本松市移動局。遠方はありませんでしたが、焼石岳、栗駒山、安達太良山の山頂移動局と交信、登山シーズンとなり山同士でつながる機会が増えてきているように思います。すぐそばで鶯のにぎやかな声鳴きやまずと思っていたら、今度はかすかな地響きと共にドーンッという鈍い音響が断続的に聞こえてきました。王城寺原演習場での迫撃砲演習が始まったようです。無線に影響はないものの落ち着かず、早めにCL。

下山はかもしかコース。まさに山滴る、樹々の葉は幾重にも繁り、目に沁みる一面の緑、同じ山、同じルートでわかっているつもりでも、変わらないのに深まっていく、そんな感じをいつも受けます。

山頂近く

かもしかコースへ

岡沼から振り返ると、3週間前は中腹までだった緑が山頂まで覆いつくされていました。

岡沼より

蔵王・南屏風岳 5/19

(2024/5/20 12:00:06)

蔵王・南屏風岳 5/19

(2024/5/20 12:00:06)

この数日続いた好天も崩れつつある予報ですが、なんとか今日一日は持ちそうということで、南蔵王の縦走路を歩いてみることにしました。

自宅を3時に出てエコーラインの刈田峠駐車スペースに4時30分着。すでに陽がのぼって明るく、後烏帽子岳やこれから歩く杉ヶ峰、屏風岳などが眼前に見えていました。

登山口

午前4時45分、南蔵王登山口より入山。例年ならすぐに雪面となりますが、杉ヶ峰の手前に雪が残っていたほかは、ほとんどが夏道となっていました。天候は山形側や福島側も安定しているようで、朝日連峰や二口山塊の山々、船形山から泉ヶ岳への稜線も一望でした。50分ほどで杉ヶ峰に到着。

前方に杉ヶ峰

朝日連峰

二口山塊、船形山~泉ヶ岳(右端)

杉ヶ峰山頂

この先、芝草平までは冷気で硬く締まった雪面が続き、慎重に下りました。早朝でまだ行き交う人もなく、静寂そのもの。前方に芝草平の湿原と南屏風岳が見えてきました。

屏風岳、南屏風岳(右)

芝草平は半分ほど新たな木道が敷かれ、以前と同様に歩けるようになっていました。杉ヶ峰と屏風岳に囲まれた谷間に段差状に点在する高層湿原、目視できるのは3カ所くらいでしょうか。前方に吾妻連峰、足元はショウジョウバカマ、風もなく立ち去りがたいところですが、まだ先は長く、屏風岳への登りにかかりました。

芝草平より吾妻連峰

ろうづめ平への分岐を過ぎ、登山開始からちょうど2時間、屏風岳山頂に到着。標高1817m。眼下は目もくらむ秋山沢の深い谷筋、その北に後烏帽子岳、南に水引入道と馬ノ神岳。ただ、この山頂は標高の割には高山的な雰囲気に乏しいきらいがあり、あまり長居することはありません。

屏風岳山頂

後烏帽子岳

馬ノ神岳と水引入道(右)

屏風岳を後に南屏風岳へ。水引入道の分岐まで来ると、めざす南屏風岳とそれに続く不忘山が目に飛び込んできました。細々として明るく開放に満ちた縦走路。前方奥には月山、朝日、飯豊、吾妻の山々。まさに南蔵王のハイライト。ふと思い立って南蔵王に行きたくなるのは、この道を歩きたいから、かもしれません。

不忘山、南屛風岳

午前7時15分、登山口から2時間30分、南屏風岳山頂着。少し先に進み、不忘山の写真を撮って、山頂に引き返しました。標高1810m。ここは高山的な雰囲気と眺望に優れ、適度な広さもあって無線運用にも適しており、今回が4回目の運用となります。QTHは宮城県白石市。

南屏風岳山頂↑ ↓

不忘山を望む

しばし休憩後、山頂の隅にアンテナを設置しました。FTM10SにPDバッテリー12V給電、前半10W設定、後半はバッテリー容量が危うくなり3Wにパワーダウンし、約2時間運用を続けました。以前は145MHzFM、10W設定で2時間半くらいは持ったのですが、徐々に衰えつつあるようです。山岳では早池峰山、北塩原村の磐梯山、安達太良山の山頂移動局といづれも59-57で交信、早池峰山とは距離186km、本日の最遠方交信でした。0エリアは新潟市と長岡市。いづれも固定局でGPとのこと、飯豊連峰の北と南をかすめる位置関係で、どちらも安定して交信できました。距離130~160km。運用開始からほぼ連続して呼んでいただき、岩手、宮城、山形、福島、新潟の29局と交信しCL。

軽量3エレ八木(145MHz)

10時前、山頂を後に往路を刈田峠まで引き返しました。このルートは行きも帰りもアップダウンが続き、時間的にはあまり変わりません。気温が上がり、ザラメ状になった残雪の登り下り、けっこう疲れます。途中、刈田峠避難小屋の様子を見、ほどなくエコーライン登山口に正午過ぎ到着。

往路を戻る

南屏風岳を振り返る

刈田峠避難小屋

エコーライン登山口付近

まだ5月中旬とあって、今回も思いのほか静かでした。シャクナゲのつぼみが一部赤くなって、開花は早まるのかもしれません。今シーズン、何度か訪れてみたいと思います。

VUデュアル 3エレ OWA八木の特性

(2024/5/16 13:03:12)

VUデュアル 3エレ OWA八木の特性

(2024/5/16 13:03:12)

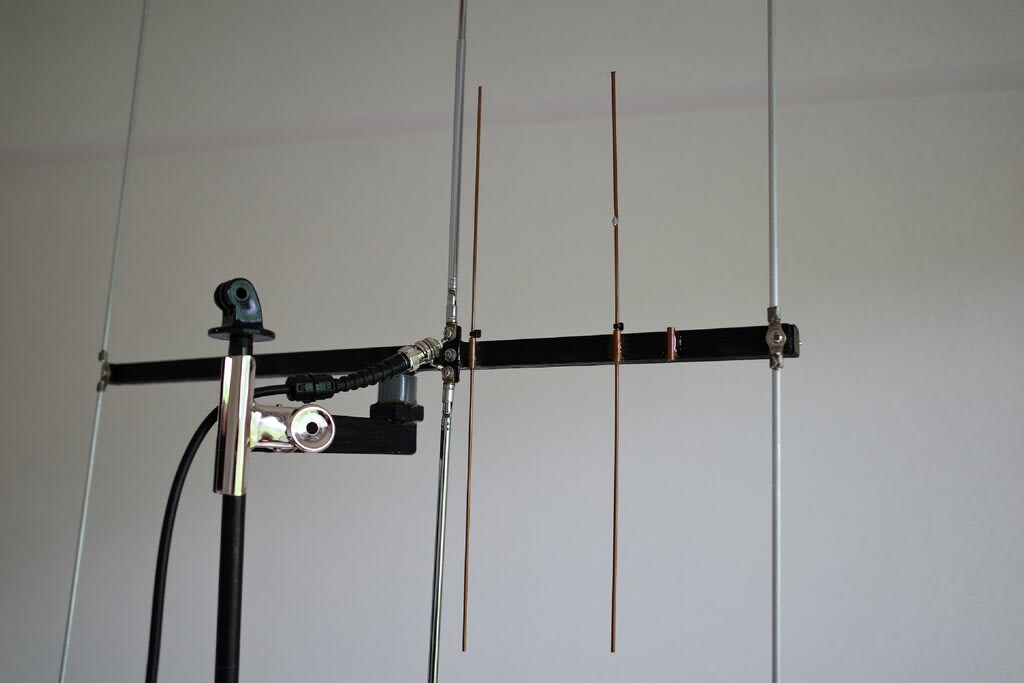

このアンテナは2種類作り、1本はすべてロッドエレメントで重さ150g、2本目は放射器にロッドエレメント、導波器および反射器に4mmアルミパイプを使い軽量化を図り重さ115g。どちらも2年半ほど前に製作し、山で使ってきました。1本目の方がロッドエレメントを伸ばすのみなので扱いが楽ですが、エレメントがきれいにそろいにくい欠点があります。2本目は導波器と反射器を蝶ナットを回して固定する作業があり、ひと手間かかりますが、エレメントはきれいにそろいます。最近よく使うのは2本目の方で、栗駒山の運用でもそれなりの手ごたえが感じられました。製作時に調整して以来、特に問題なく使えてはいますが、どんな特性だったのか気になり、あらためて測定してみました。

収納状態 ロッドエレメントタイプ(上) アルミパイプエレメントタイプ(下)

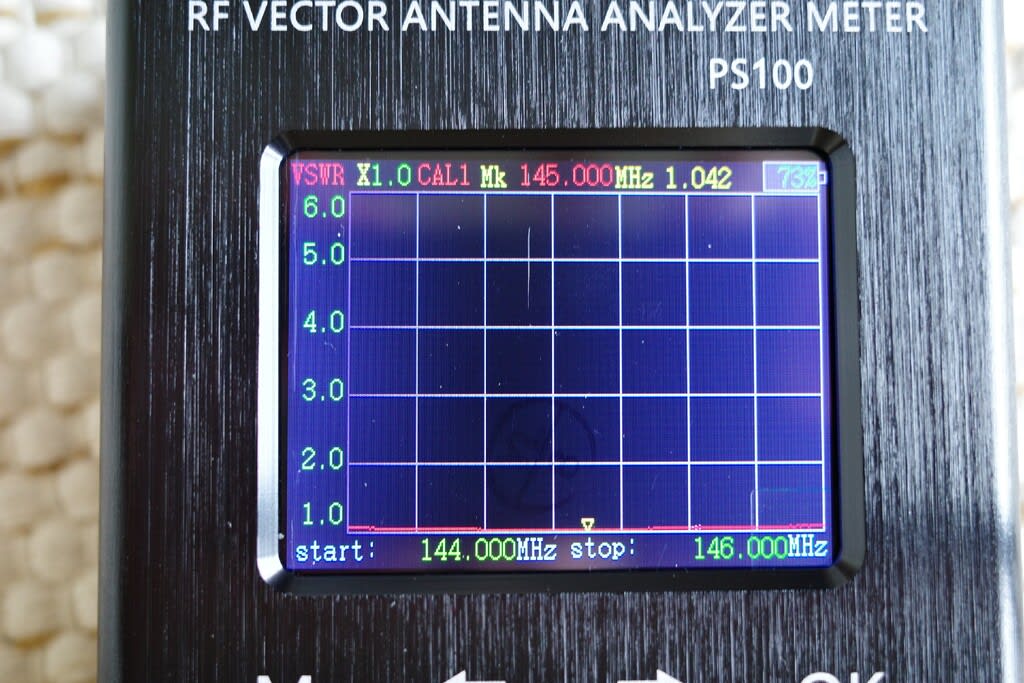

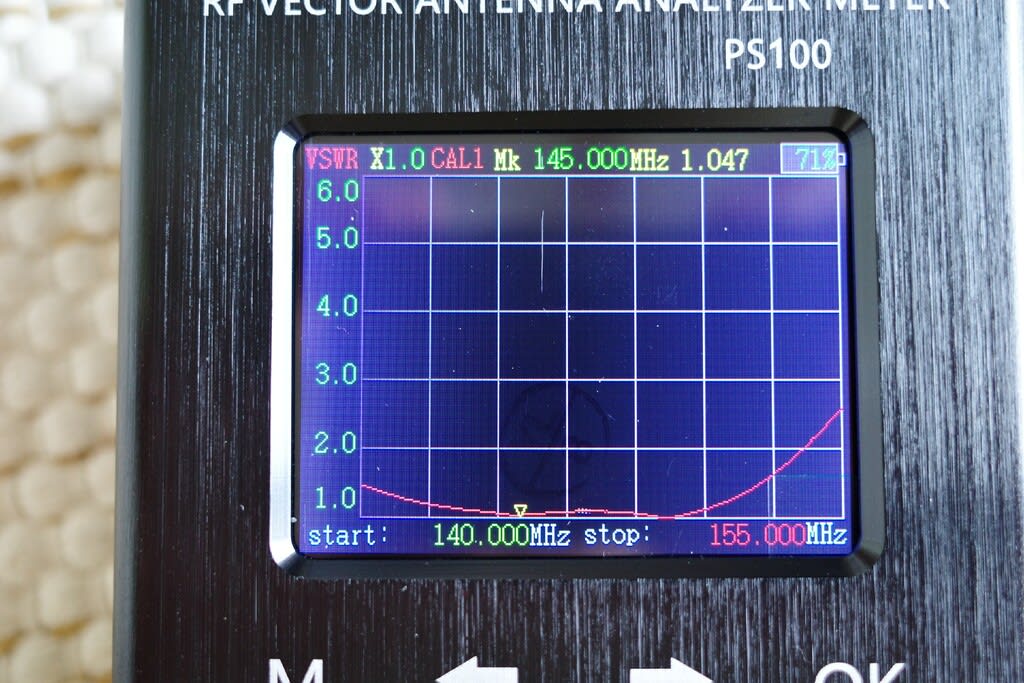

はじめに、145MHz単体の状態で測定した結果です。バンド内どこもSWR1.1以下フラット、見事なほどのベタ落ちとなりました。アマチュアバンド外に広げて測定したところ150MHzあたりまでは2.0以下、鍋底を形成し、きわめて広帯域な特性が見て取れました。

アマチュアバンド内フラット

140MHz~155MHzで測定

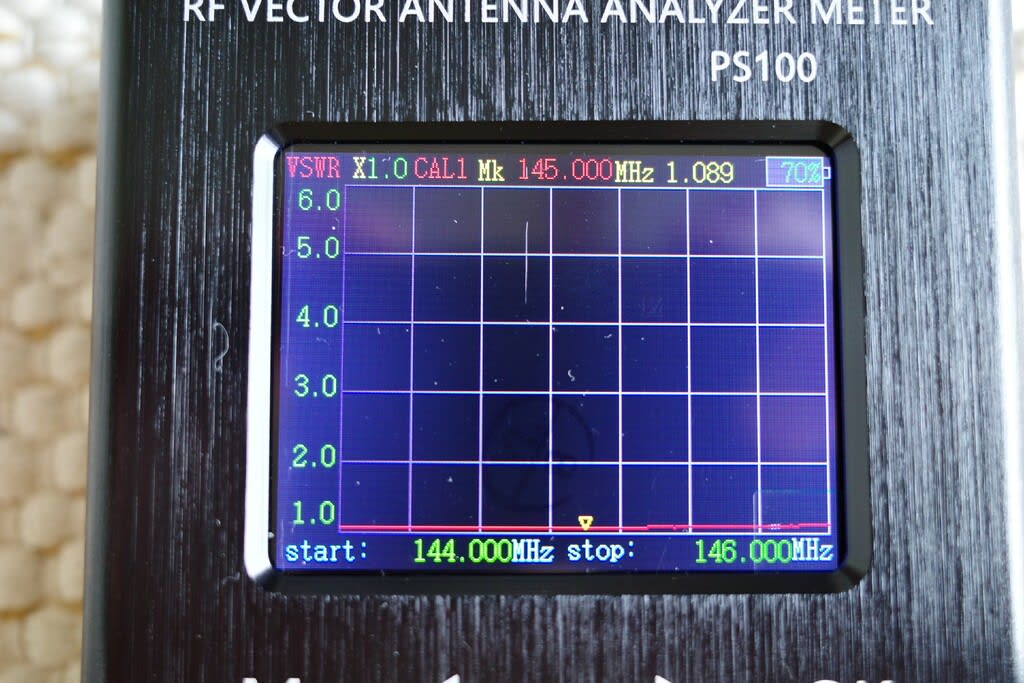

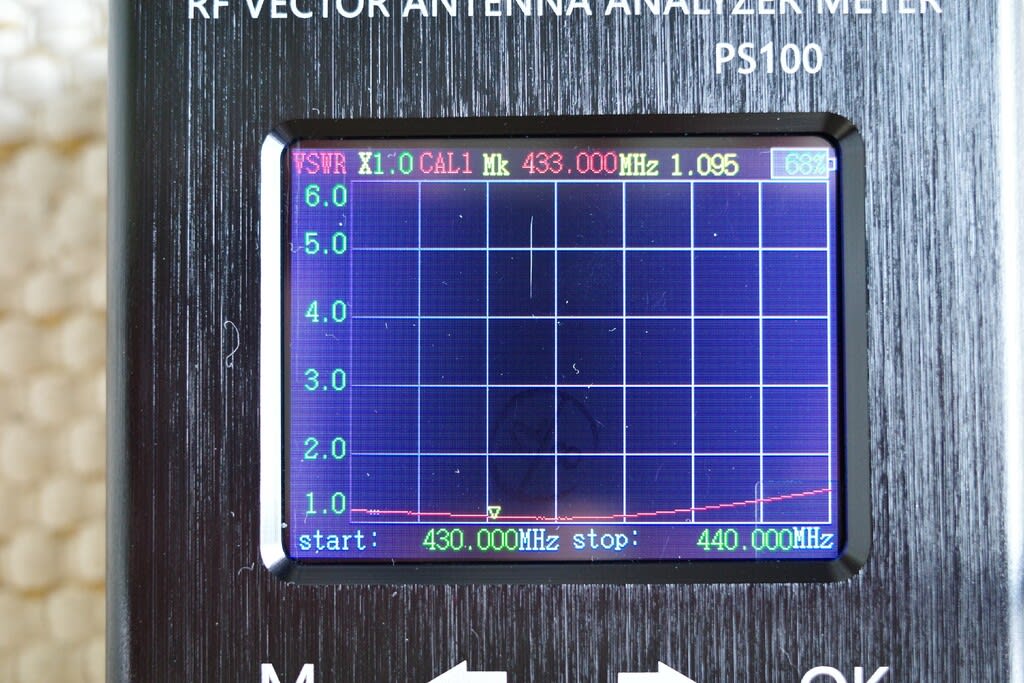

続いて430MHz用のオープンスリーブエレメント(導波器2本)を追加して測定してみました。145MHzの特性は変化なし。430MHzの方は430~440MHzまでSWR1.5以下、433.000メイン周辺は1.1以下と、145MHzに比べはるかにバンド幅が広いにも関わらず、こちらも広帯域でフラットな特性を示してくれました。

430MHzオープンスリーブエレメント追加

145MHzは変化なし

430MHz帯も広くフラット

OWA八木は Optimized Wideband Antennaの略だそうで、広帯域に最適化されたアンテナということになるかと思います。145MHzの3エレ八木は、設計によっては9dbiほどの高ゲインが得られますが、OWAはゲイン重視ではなく、広帯域と安定性、使いやすさ重視といったところです。ブーム長も50cmと短く、利得は7dbiほどかと思われます。放射器と反射器の間隔を広めにし、導波器との間隔は狭く設定するのが勘所のようで、自分はネットで公開されているデータでほぼそのまま作り、ついでに430MHz用のオープンスリーブエレメントを追加してVUデュアル八木として使っています(製作時の記事「八木アンテナ」カテゴリー)。当初、430MHzの方の性能はどうなんだろうと、疑問視していたところがありましたが、430MHz単体の3エレ八木と比べて特に遜色ないとの感触で、悪くありません。

今回測定してみて、再調整の必要はまったく感じず、安定的に使える特性のよいアンテナと見直した次第です。

栗駒山 5/12

(2024/5/13 12:44:42)

栗駒山 5/12

(2024/5/13 12:44:42)

前回この山に登ったのは2019年6月2日なので、かれこれ5年ぶりとなります。どうして足が向かなかったのか、自分でも不思議ですが、たぶん年々登山者が多くなり、有名どころの山を避けていた、ということかと思います。天気は徐々に崩れていく予報ですが、山開き前の今なら人も少ないだろうと、しばらくぶりに登ってみることにしました。

午前5時40分、登山口のいわかがみ平に到着。あたりは濃霧で、視界20mほど。路面は乾いており、濡れるようなガスでないのが救いではあるものの、山頂までずっとこの状態なのでは? 少し不安を抱きつつ中央コースを登り始めました。

登山口付近

ミネザクラが見頃を迎えており、鶯のにぎやかなさえずりを聞きながら、ひたすら登ること40分、小ピークに達したあたりで、ガスが薄くなってきました。そして一瞬、山肌が姿を現したかと思ったら、みるみる空が広がり、いつの間にか足元には雲海が・・・。これが雲抜けというものでしょうか。さきほどまでの不安な気分もたちまち吹き飛びました。山に登っているとまれにこうした現象に遭遇します。もちろん逆のケースも。はじめから先が見えている山歩きより、先の見えない、そして突如起こる変化に身をゆだねる、そんな山歩きの方が案外面白いのでは? と思わなくもありません。

東栗駒山方向

山頂直下の雪面に出ると、北側の眺望が得られ、焼石岳が雲海に浮かんでいました。今年は雪解けが早く、中央コースのほとんどがすでに夏道ですが、ここだけは変わらず大雪面が残っていました。

焼石岳

遠くに泉ヶ岳、船形山

山頂直下

登山開始から約1時間30分、栗駒山山頂に到着。標高1627m。時刻は午前7時20分、まだ誰もいない静かな山頂。南に船形山から泉ヶ岳への稜線とその奥に蔵王、西に高松岳や新庄神室の山々、北には秣岳。鳥海山もこの時点では見えていませんでしたが、後で姿を現してくれました。

山頂

高松岳、新庄神室

秣岳(手前)

さっそく山頂から少し離れたところに3エレを設置。今日は0エリアVHFコンテストの最中で、自分はコンテストに参加というわけではありませんが、山や峠、高台に移動される局が多く、0エリアと交信の可能性が高まるので、毎年の楽しみになっています。

軽量3エレ

145MHz、バンド内ワッチすると、コンテストのCQが何局か聞こえてきました。41~55ほど。はじめに新潟県妙高市移動局。相手局側に信号の落ち込みがあったようで、何度かこちらの移動地を聞き返えされたものの無事確認し、59-55でレポート交換。59はあくまでコンテスト相場かと思います。実際は41~51? 距離約320km。

FTM10s+PDバッテリー(12V給電 実パワー9W前後)

コールサインを了解できた局に順次応答し、長岡市、五泉市、佐渡市、上越市、村上市、三条市、妙高市(2局)の8局に交信いただきました。移動局が多いですが、固定局との交信もありました。上越市とは約300km、佐渡市とは約230km。最遠方は妙高市の関見峠移動局。こちらに55で入感。お呼びすると「/7局、再度コールサインどうぞ」とのこと。59のレポートをいただきましたが、厳しいのかなと思い、リアルレポートをお願いしたところ、そうでもないようで、強く入って驚いているとのことでした。相手局はモービルホイップ、標高1030mのFBなロケのようです。コンテスト中ではあるものの、お互いの設備、移動地などを紹介しあい、終始安定した信号で交信を続けることができました。距離327km。

一方、こちらに52~53ほどで入感し、十分コールサインも了解できる信号でも、応答いただけないケースも多々ありました。応答してもすぐにCQが始まってしまう、スケルチが開いてくれないのでは? と思いますが、もどかしさも感じ、ロケ、設備、タイミング、コンディション、互いのいろんな条件が揃ってはじめて交信が成立、あるいは成立しないということを、あらためて考えさせられました。もっとも、簡単にはつながらない、まれにしかつながらないから嬉しいのであって、これが無線の醍醐味でもあるのかな、とも思います。

ひと段落して、3エレを北に向けてみたところ、8エリア函館局が聞こえてきたものの弱く、そのうち聞こえなくなってしまいました。北方向は、秋田市、大仙市、横手市、鹿角市、八幡平市、滝沢市、盛岡市各局。最遠方は鹿角市の藤助森移動局と59-59。八幡平の西側の山のようです。距離113km。北方向へは信号の伸びは感じられませんでした。3時間ほど山頂にとどまり、28局と交信し、CL。

撤収し、往路を下山開始。いつの間にか山頂に人が増えていました。まだ正午前、続々と登ってくる様子も見て取れました。来週19日が山開き、みなさん考えることは同じで、その前に登ろうということなのかもしれません。

雪形が以前とだいぶ違っています

いわかがみ平

長くて単調な石畳の下山路。風もなく暑くなってきました。12時30分、いわかがみ平着。朝、1台もなかった駐車場は半分ほど埋まっていました。

泉ヶ岳 5/5

(2024/5/6 12:05:38)

泉ヶ岳 5/5

(2024/5/6 12:05:38)

今シーズン4回目の泉ヶ岳。定点運用を始めて10年ほど、無線目的以外のグループ登山などを含めると百回以上登っているかと思います。仙台市民にはもっとも身近な山ということもあり、毎日のように登る方もおられるようです。始発バスにいつも乗り合わせる方もおり、その方が乗車しないと、今日はどうしたのだろう、などといらぬ心配をしたりします。

自然ふれあい館前で降車。午前8時過ぎ、水神コースより登山開始。カタクリやショウジョウバカマ、イチリンソウなどはすでになく、全体が美しい新緑に包まれ、高度を上げるほどにその様子も変わって、賽の河原より上はまだ芽吹いたばかり、あちこちでウグイスが鳴いて、それが山壁や谷に反響するのか、あるいは新緑を通して聞くためか、奥行きがあり、山深さも増したように感じられました。いつもよりは登山者が多いものの、メインルートにしてはさほどでもなく、静かな山道を進み、水神分岐、大岩、賽の河原を経て山頂へ。標高差で600mあり、何度登ってもそれなりにきついです。気温が高いうえに、ほとんど無風状態でしたが、山頂に着いてみると、有難いことに涼しい西風が吹いてきました。

水神付近

賽の河原

山頂

ガレ場の見晴らしから、だいぶ雪解けが進んだ県境の山々の奥に、今日もいまだ真っ白な朝日連峰がその全景を見せてくれました。

後白髭山、三峰山、船形山

蔵王

朝日連峰(奥)

さて、無線運用。145MHz。3エレを蔵王に向けてCQを出したところ、ほぼとぎれなく応答いただき、宮城県内のほか岩手、山形、福島の18局に交信いただきました。連休中日ということで移動局が多いかと思ったらそうでもなく、固定局の応答も少なくありませんでした。最遠方は福島県古殿町の三株山山頂局。59-55。阿武隈山地南部、標高841mで見晴らしの良い山のようです。距離155.1km。田村市の片曽根山局とは59-59、この山とは相性良いようです。距離110km。

軽量3エレ

運用1時間20分を過ぎたころから、リグ内部の高温を知らせる警告音が鳴りだしました。これで2度目。ID-51に12V給電しているのですが、夏日に5W送信を続けること自体、ハンディ機には荷が重いのかもしれません。ちょうど下山時刻も迫り、CL。

かもしかコースを下山。こちらもウグイスのさえずりが終始聞こえ、鳴き方も少し変わっていて「ホーホケキョキョ」。同じ山でも系統が違うのでしょうか。

干上がって草地となった岡沼から振り返る新緑の山肌、鮮やかなコントラストにハッとさせられました。

岡沼

この山は暑くて虫も多くなる夏場は敬遠し、ほとんど登ることはありません。梅雨入り前までとなりますが、あと何回かは登れそうです。

蔵王 地蔵山 4/28

(2024/4/29 10:32:22)

蔵王 地蔵山 4/28

(2024/4/29 10:32:22)

蔵王温泉からゴンドラで一気に標高1700m近くまで上がれ、終点から15分ほどで山頂となる地蔵山は手軽な運用地で、熊野岳まで足を延ばしても1時間弱。車なら刈田岳駐車場から登ってもよいのですが、バス利用なら蔵王温泉を起点とするのが便利で、以前にも何度かこの山で運用したことがあります。今回2年ぶり。

蔵王ロープウェーのゴンドラを乗り継いで終点に到着。一面の雪原ではありますが、木道がすでに露出しており、例年は胸のあたりまで雪に埋まっているお地蔵様周辺もすっかり解けていました。

残雪に覆われた北斜面を登るとあっという間に地蔵山山頂で、ここは日当り良く地面が出て、熊野岳への登山道も夏道となっていました。標高1736m。月山、朝日、飯豊、吾妻連峰、安達太良が一望。今日は快晴ながら、黄砂なのかどの山も霞み、白い稜線があたかも空中に浮かんでいるように見えていました。今シーズン1回目の蔵王、五感すべてに働きかけてくる空気感、空間の広がり、こればかりは訪れてみなければわからないものがあります。

地蔵山山頂

吾妻連峰方向

熊野岳

すでに時刻は11時近く、熊野岳に登っていく方々を見送り、ここで無線運用としました。

はじめに1200MHz。1λヘンテナを設置しCQを出したところ、仙台市内の固定局に弱い信号を拾っていただきましたが、後が続かず1局のみでCL。このロケなら数局交信できるのではと期待したのですが、相変わらず厳しいです。

1λヘンテナ

続いて145MHz。ワッチしてすぐ、群馬県中之条町の渋峠移動局のCQが聞こえてきました。53~54、十分了解できる信号。お呼びしたところ、「/7局、よろしければご待機ください」とのこと、複数局から呼ばれたようですが、こちらの信号も届いてはいるようです。他局との交信終了後、こちらを呼んでいただき、交信成立となりました。はじめモービルホイップで厳しかったようで10エレスタックを向けていただき、53-57。以前にも何度か2mSSBでつながったことのある局で、FMでは初めてかと思います。標高2172m、日本の国道の最高地点というFBなロケのようです。距離235.7km。本日最初の交信が最遠方交信となりました。

VUデュアル八木 3エレ

ID-51(145MHz 5W)

1時間30分の運用、岩手、山形、宮城、福島、栃木、群馬、新潟の18局に交信いただきました。0エリア最遠方は十日町市固定局と53-57、距離185km。また、栃木県那須連峰の三本槍岳局と59-55、距離118.7km、福島県桧枝岐村の燧ヶ岳局と55-55、距離167kmなど山頂同士での交信もあり、「山と無線」メンバーとの交信もあって、久しぶりに蔵王ならではの伝搬を楽しむことができました。

下山後、鴫の谷地沼と温泉街を散策して帰路につきました。鴫の谷地沼の奥にあるミズバショウ群生地はちょうど見ごろを迎えており、そこになにか動物?と思ったらカモシカでした。温泉街のすぐ近くではありますが、ここはもともと我が住処ということのようです。

標高の高いこの温泉街は今まさに桜の盛り、高湯通りの共同浴場、上湯、河原湯、下湯あたりは古い旅館がいくつか残り、廃業して更地や駐車場になっているところにも新たな店ができたりして、賑わいを取り戻している様子ではありました。といっても、インバウンドなどとは無縁なのか、外国人は見かけず、車のナンバーを見ても近場の方々が多いようで、静かな温泉地はこれで良いのでは?と思ったりもします。

連休後しばらくはロープウェー山麓線・山頂線が点検休止に入るようです。再開後にまた訪ねてみたいと思います。