無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

現在データベースには 408 件のデータが登録されています。

本日も大年寺山

(2019/3/17 16:18:02)

本日も大年寺山

(2019/3/17 16:18:02)

テレビ塔からの抑圧を受けず430MHz可能な運用場所が見つかったことから、今日はDCRを含めさらにスポット探しをしてみました。

スイスクワッド(430MHz)とDCR用ホイップ350S

さっそく前回と同じ場所からD-STAR仙台青葉430にアクセスしたところ、なぜかダウンリンクの戻りがありません。リグが壊れてしまったのでは?と心配になり、試しに仙台430にアクセスしてみたら、こちらはダウンリンクあり。再度仙台青葉430にアクセス。やはり戻りはありません。???。昨年秋からゲート越えができなくなってはいたのですが、山掛けも不可?もはやレピーターとして意味をなさなくなってしまったということでしょうか。いつもお相手いただいているJP7IEL局(大崎市)に仙台青葉レピーターで連絡をとろうと考えていただけに、これは想定外。致し方なく、何度か430メインやDCRからお呼びしてみたものの応答ありません。

ふと、前回ここから少し離れた位置ならDCRでわずかに入感したことを思い出し、10mほど移動して再度お呼びしたところ、今度は応答あり。多少ふわふわ感はあるもののメリット5。最初の地点では何も入感しなかったとのことでした。信号の気配だけでもあればよいのですが、デジタルの場合、それすらないことが多々あります。イチかゼロ。さらに移動しながらポイント探しをしてみると、数十センチの間隔でホットスポットとデッドスポットが繰り返し現れ、もっとも強く入るポイントに固定したところ、430にて双方56、DCRでもメリット5で安定して交信を続けることができました。JP7IEL局との距離は約40km。双方ハンディ機(5W)なのでガツンと入感ということはなく、いつも低空飛行の信号しか届きません。逆に言えば、ちょっとした位置の変化による信号の強弱とか、アンテナによる違いとかがよくわかります。時にまったく入感なし、ということも。いづれこのポイントであれば、抑圧やノイズがみられず、430、DCRとも問題ないようです。今後は2mに比べノイズの影響の少ない430を中心に運用してみようかと考えています。

本日はフリーライセンス局との偶然のアイボールもあり、また、移動されている局も何局かありました。天明山移動局(福島県境)とDCRにてメリット5で交信。この場所は南方向も悪くないようです。

大年寺山 運用地探索

(2019/3/3 18:16:02)

大年寺山 運用地探索

(2019/3/3 18:16:02)

散歩コースでもあり、手軽な無線運用地としていつも重宝している大年寺山。我が家からゆっくり歩いて20分ほど。向山から急な坂道を一気に登ると、右手に野草園が広がり、さらに数分で山頂部となります。ここは北に見通しがあり、仙台中心部が一望。ここからいったん下って東に進むと、何ヶ所か見晴らしのきく箇所があり、それらをつないで巡り、一回りしてホームに帰れば1時間ほどの軽いトレーニングとなります。

さて、無線運用は、巨大なテレビ塔が3本立ち、強烈な抑圧を受けることになります。特に山頂部公園はテレビ塔直下となるため430MHzはノイズのみで59振ってしまいます。145MHzとDCRはそれほどでもなく使えていたのですが、半年ほど前から抑圧を受けるようになり、実質、ここでの運用はできなくなってしまいました。致し方なく別の場所から運用するようにしていますが、そこも430MHzは不可。公園が点在する大年寺山で430MHzを抑圧なく使える場所はないものか、先週、今週と無線機片手に探したところ、本日、ほとんど抑圧のない場所を見つけることができました。伊達家歴代藩主の霊廟(無尽灯廟)近く、散策路の途中。この場所は、山頂部のテレビ塔からは1km弱離れた大年寺山東端の崖っぷちとなります。山頂に比べ標高こそ30mほど低くなるものの、北の樹木が切り払われ、仙台のビル群や遠く牡鹿半島付近が見渡せます。まずまずの見晴らし。

さっそく三脚に430MHz用3エレ八木を設置。D-STAR仙台青葉レピーター経由でいつもお相手いただいているJP7IEL局(大崎市)と連絡をとり、各種交信実験にお付き合いいただきました(距離約40km、双方5W)。はじめに430FMで51。バックノイズが耳障りな状態。DVに切り替えメリット5。多少ふわふわ感はあるものの、きれいに復調してくれました。ID-51のSメーターで1個しか振らない信号。それでもFM、デジタルとも了解度に問題はありません。3エレを回してあえて弱い信号に落としてみましたが、31~41程度でもなんとか話の内容はわかります。抑圧によるノイズレベルは低く、影響というほどのものは感じられません。145MHzでも430とほぼ同じ結果。ただ、DCR(RH350DH直付け)はケロケロ状態で交信不可となりました。位置的な問題? もう少し検証が必要かな、といったところです。

大年寺山周辺ではいつもノイズに悩まされてきました。今日の交信だけではまだ安心できませんが、この場所は有望かも? その後、DCRでは岩手県一関市川崎の石蔵山移動局とも交信できました(距離84km)。北は悪くないようで、その内、南(福島)や西(山形)方向も試してみます。

萱ヶ崎山1/13

(2019/1/14 15:40:39)

萱ヶ崎山1/13

(2019/1/14 15:40:39)

今年は年初から穏やかな日が続き、崩れる日はほとんどなし。その割には、なかなか山歩きできないでいましたが、昨日、やっと最初の一山。トレーニングを兼ね、萱ヶ崎山にしました。青葉山の西、目視してもどの山か判別もしにくい地味な山です。仙台市の合併前はこのピークが最高峰だったのだとか。標高379m。茂庭台5丁目のバス停で降り、住宅地を抜けると登山口となります。相変わらず標識らしきものは何もありません。ただ、昨シーズンより道形がしっかりして、自分はこのコースで人と会ったことはありませんが、登る人が増えているように思われました。と思っていたら、馬越石トンネルからのコースとの合流点近くに昨年までなかった「私有地 入山禁止」の張り紙が。これも登山者が増えてきたからでしょうか?里山の場合、私有地が入り組んでいたり、生産者組合が管理していたり、いろいろあるようです。

約30分の登山で山頂着。蔵王連峰の屏風岳から大東岳まできれいに見えていました。混み合う山頂ではないものの、この時期、低山歩きでにぎわうこともあるし、以前、高圧線からの盛大なノイズを受けたことがあります。ということで、山頂から少し下った南斜面で無線運用することに。北方向は山頂が壁となりますが、南は遮るものなし。リグはID-51(3/4λホイップ)とDPR6。

まずはD-STARレピーターのアクセスチェック。他県のレピーターはいづれも不可。ところが、ダイヤルを回してレピーターを次々変えていたところ、福島県の郡山レピーターから音声が。交信中の2局の変調がメリット5で復調。信号強度は1~2。よほどロケの良いところに設置されているのか、これならアクセス可能では?とあらためて試したものの、残念ながらダウンリンクの戻りなし。5Wにホイップでは厳しいようです。あと一歩の感触。3エレ八木なら可能かもしれません。

145MHzFMは福島市、山形県村山市、南三陸町や利府町、仙台市内局。DCRでは山形県飯豊局のCQが聞こえ、コールバックはあったものの、信号が安定せず、そのまま聞こえなくなってしまいました。この山では、以前もDCRで山形県南部の局と交信実績がありますが、飯豊町は最奥。交信ならず残念。でも、今日はフリーライセンス移動局も多く、久しぶりに各局に交信いただきました。

2時間ほど運用し、バス時刻を気にしながら急いで下山となりましたが、「私有地」の張り紙が気になり、それを無視して同じコースを下るのも気が引けるし、気分的によろしくないので、馬越石トンネルコースで下山。途中に分岐らしき藪道があり、茂庭台団地に下る別のルートがあるのかもしれません。何度も登っている萱ヶ崎山ではありますが、これを機にもう少し探索してみようかと思います。

飯坂温泉2019

(2019/1/4 16:56:13)

飯坂温泉2019

(2019/1/4 16:56:13)

今年も年始の恒例となっている飯坂温泉に泊まってきました。仙台周辺の温泉地はどこも雪深いところが多く、冬は散策するのも難儀します。飯坂も何度か大雪に見舞われたことがあるものの、福島盆地の一角であり、さほど積もることはありません。今年は数日前に大雪となったそうで、そこそこ雪が残っていました。

飯坂は温泉地であると共に人が暮らす場でもあり、それらが入り混じって縦横に路地が走っています。その一つを入ると、平屋の旅館が小さな看板を上げていたりします。あるいはかつて風光明媚な旅館だったのかもしれない宿が廃墟となって忽然と現れたりもします。人の暮らし、生活感、その中に歓楽的な温泉宿もあれば、湯治中心の宿もある。そして数々の廃墟。それらが混然一体となっているところが飯坂の魅力で、何度訪れても飽きることなく、また訪ねたくなってしまう所以でもあります。以前は家族経営の小さな旅館にお世話になり、年末年始にもかかわらず、ほとんど貸し切り状態で泊まることができたのですが、数年前に営業をやめてしまいました。今年は温泉街の最も奥にある少し大きな鉄筋の宿にお世話になりました。温泉街を歩いて行くと、昨年まで営業していたいくつかの宿が廃屋になっているのを目にしました。高齢者施設に衣替えしたところも。廃墟の多い温泉街であることは何度か書いたとおりですが、その連鎖はいまだ続いているようです。

さて無線運用。宿に入るには少し時間があるので、近くの愛宕山に登り少しだけ運用してみました。山といっても駅から歩いて10分ほど。下から急な階段が続き、登りきると山頂で、福島盆地がよく見渡せます。D-STARレピーターへの接続を試みたところ、福島430、福島伊達430がアクセス可。郡山430は不可でした。福島430から山掛けで1局交信、DCRでも2局交信いただきました。

愛宕山より

宿に着き、さっそく室内からもアクセスを試みました。川沿いのロケで通りが良かったようで、福島430と福島伊達430がともに1Wでアクセスできました。福島伊達430から断続的にCQを出し、いつもフリーライセンス無線でもお世話になっている3局にお相手いただきました。各局さまには年始早々よりありがとうございました。

温泉地にて

自分にとって飯坂温泉は、路地裏歩き、廃墟探訪、摺上川沿いの散策、そして愛宕山や館ノ山(大鳥城跡)あるいは宿からの無線運用も楽しめる得がたい存在です。仙台からそう遠くないので年に数回はおじゃましたいと思いつつ、いつもこの時期になってしまいます。今年は機会をみて、まだ泊まったことのない宿でも探してみたいと思います。

2mAM

(2019/1/2 17:48:56)

2mAM

(2019/1/2 17:48:56)

本日ニューイヤーQSOパーティ。大年寺山にて運用してみました(仙台市太白区)。自宅から歩いて15分ほど。公園化が進み、いつもは東側の東屋やその西の展望地から運用することが多いです。今日はこのあたりで最も標高のある山頂部の公園にしました。北に開けたロケで、仙台の市街地や泉ヶ岳、七ツ森がよく見えます。すぐ隣にNHKと仙台放送のアンテナ鉄塔(送信所)があります。その抑圧を受けるため、430は使えません。145MHz帯もたまに抑圧を受けることがありますが、今日のところは問題ありませんでした。

本日の装備

リグ FT-817(5W)

バッテリー リチウム電池18650を4本直列

アンテナ 6/8λホイップ(エレメント改造)

午前9時過ぎ、145MHzFMをワッチするとメイン周辺は埋め尽くされている状態。いづれも59で入感。一方SSBはというと何も聞こえず。ということで、SSBでCQを出し始めましたが、1局のみ声がかかり、後が続きません。致し方なくFMの下の方でCQを出し、時々SSBをワッチしてみるという感じで運用を続けました。FMでは各局にお相手いただき、1時間くらいで20局を無事達成。再度SSBをワッチすると、県北の局のCQが聞こえました。

でも、なんだか音声がしっくりきません。周波数のずれというわけでもなく、おかしいと思っていたら、「AMでQSOお願いします」とのアナウンス。え、AM?と思いながらもモードを合わせると、今度は明瞭な音声で入感。SSBに比べると聞きやすく、ちょうどAMラジオ放送のような音質。周波数も終始安定しており、少しロングに交信いただきました。自分にとって全バンド通じて、AMでの初交信となりました。AMで交信するとすれば50MHzか7MHzでは、と漠然と考えていたのですが、まさか2mバンドで交信とは思ってもみませんでした。本日のサプライズ。いろいろ試しているつもりでいても、未踏の領域というのは次々湧いて出て、楽しみの尽きることはないようです。

正午過ぎ、急に風が冷たくなったので撤収。3時間弱運用し、SSB4局、AM1局、FM30局に交信いただきました。リチウム電池18650(4本直列)は開始時15.6V、終了時13.8V。ダウンすることなく持ちこたえてくれました。期待通りのスタミナ。このバッテリーを使い始めて1年半が経過しますが、今のところ衰えなし、といったところです。

鷹討山(亘理郡山元町)

(2018/11/25 16:38:01)

鷹討山(亘理郡山元町)

(2018/11/25 16:38:01)

3ヵ月半ぶりの山歩き。足慣らしに常磐線を使って鷹討山に登ってきました。山下駅が山側に移設されたことで、駅から歩いて登り、歩いて駅に戻る。自分にとってはたいへんアクセスが良く、この時期、ありがたい山です。潮風トレイルのルートにも選定されているようで、何ヶ所かルート標識を見かけました。

午前8時過ぎ、山下駅着。山寺生活センターから住宅地を抜け登山道へ。天気快晴、昨日までの寒さが和らぎ、今日は汗ばむほどでした。途中、深山山頂からは冠雪した蔵王連峰がきれいに見えていました。ここから5~6分、少し下り登り返すと鷹討山山頂。標高310m。陽当たりの良いこの山頂で無線運用することにしました。

145MHzFM、メインでCQを出したところ、3局に交信いただきましたが、後が続きません。移動局2局にお声がけし、終了。静かな山、無線まで静か。続いて、D-STAR仙台青葉430にアクセスし山掛けでCQを出してみました。こちらはフリーライセンス無線でもいつもお世話になっている2局に続けてお呼びいただき久しぶりのQSO。その後、145MHzDVデジタルにQSYしロングに交信を楽しむことができました。DCRでもしばらくぶりに1局交信。

さて、下山ルートですが、以前から気になっていた「東街道」標識の先を探索してみることにしました。鷹討山から南の稜線を進むと杉の伐採地があり、見晴らしがよくなります。そのすぐ先に分岐があり、右に進むと馬船峠、左は東街道ルート。標識があります。馬船峠には何度も下っていますが、少し藪っぽいです。東街道の方はもっと藪なのでは?と不安な気持ちで進んでみると、意外にもしっかりした踏み跡が続き、荒れた感じはまったくありません。ロープの張られた急斜面が2ヶ所あるものの、藪のないごく一般的な登山道が続き、拍子抜けしてしまいました。

鷹討山の先に一カ所 西に開ける(蔵王方向)

伐採地から(太平洋)

東街道ルート

最終的にどこに出るのかわからないままどんどん下っていくと、見慣れた鷹討コースに合流。何度も歩いていますが、この合流点はこれまで気づきませんでした。

深山、鷹討山と登り、このルートを下って駅に戻る。または逆を辿る。途中、西に蔵王、東に太平洋と見晴らしもあり、無線運用にも悪くないかなと思いました。冬場のトレーニングを兼ねてまた歩いてみます。

テスラコイル自作4号機

(2018/11/24 19:59:36)

テスラコイル自作4号機

(2018/11/24 19:59:36)

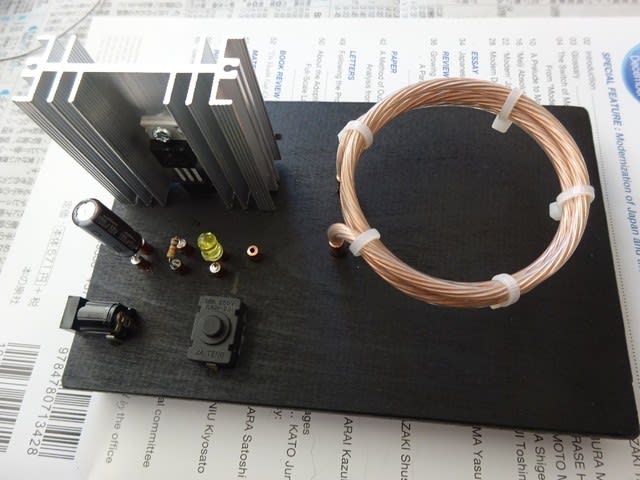

同じようなものをいくつも作ってどうするの?と思わなくもありません。わずか数点の部品ながら、自作ならいくらでも組み合わせ可能なので、つい試してみたくなってしまいます。何度か作ることで見えてくる風景もあるのでは? そんなわけで、性懲りもなく4号機を作ってみました。これまでと同じ、いわゆるスレイヤーエキサイターで、回路の変更はありません。

<3号機からの改良点>

・ヒートシンクの大型化

・外径7.6cmの2次コイル

・極太線1次コイルかつインナー方式。

・電解コンデンサーに変更

・配線見直し

<コイル>

1次コイルは極太撚り線(サガ電子のワイヤーエレメント)を3回巻き。2次コイルは外径7.6cm、長さ10cmの塩ビパイプに0.2mm銅線を470回巻きとしました。1次コイルに使ったサガ電子のワイヤーエレメントは、もともとHFアンテナの自作用に買っておいたものです。直径5mmほどあります。いろいろ試してみて、これが1次コイルに最適との感触です。

<部品類>

トランジスター BU406

大型ヒートシンク

電解コンデンサー 50V 100μF

抵抗 10kΩ

LED

DCコネクター、押ボタンスイッチ

<製作>

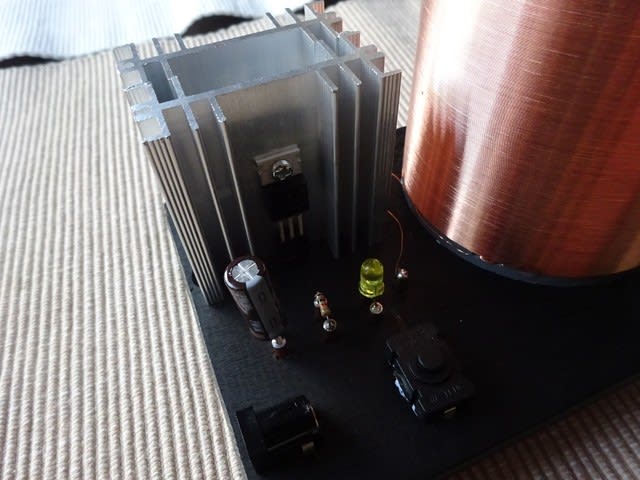

大型のヒートシンクを取り付けることを最優先としました。大きく、持続的、安定的な放電のため、おろそかにできない部品です。小さなものだとすぐに放電が弱くなったり、トランジスターが昇天してしまいます。今回はコイルも大型なので、木台はこれまでの1.5倍ほどのものを使いました。コイルが完成した時点で、実験ボードにつなぎ放電の様子を見ながら、1次コイルの位置決めをしたところ、インナー方式がもっとも効率が良いとの結果に。スペース的にも安全性という点でも利点があり、接点を含め、すべて2次コイル内部に取り付けることにしました。3号機同様、1次コイルの位置(高さ)は銅パイプで少しだけ調整可。裏面配線はいつもの通りですが、最短の配線となるよう部品の配置も含め見直しました。この回路では、ちょっとした配線方法の違いで、放電の大きさが変わってくることがあります。セオリー通り、太い線材で短く。コイルを巻いたり、実験ボードで試してみたり、その間も雑用あったりで、2日を要しました。このような単純な回路でも、そこそこ手間はかかります。

完成してさっそく電源(24V)を投入したところ、無事LEDランプが点灯、シューッという音と共に、2次コイル先端から勢いよく放電してくれました。長さ2cmほど。真上に一直線に放電したかと思うと、今度はいくつものループを描く・・・。これまででもっとも大きく、かつ変化に富んだ放電に少し感激してしまいました。トランジスターと投入電力が同じでも、1次コイル、2次コイルの大きさ、巻き数、線材、取付け位置、ヒートシンク、部品の配置、配線などなど、すべてが影響を与えてしまうようです。

これまで試行錯誤してきたことを一応の形にしてみる、という点ではこの4号機が一つの区切りかもしれません。ただ、何度作っても思いもよらぬことが起こる、まだまだわからないところばかりです。

ワイヤレス高電圧放電

(2018/11/17 10:46:13)

ワイヤレス高電圧放電

(2018/11/17 10:46:13)

放電がなくともテスラコイルとして作動しているかどうかを確かめるため、ネオンランプを光らせてみることがあります。正常なら2次コイルに近づけただけで点灯します。LEDは片方の足をつまんで近づけると点灯します。非接触電力伝送がおこなわれているわけです。これが電磁誘導、磁界共鳴、電界結合などワイヤレス給電の原理なのだとか。今後はさらに進んで、宇宙発電所からマイクロ波で各機器に直接伝送するなども研究されているようです。そうなれば地球上どこにいてもスマホは常に満充電、電気自動車は送電を受けながら走り続け、給電スタンド不要などということになるのかもしれません。もちろんその副作用も大いにあるのだろうと思いますが・・・。

さて、ネオンランプを非接触で光らせることができるのであれば、二つのテスラコイル間で、非接触による放電も可能なのでは? つまり、1台のテスラコイルに通電し、少し離れたもう一つの無電源テスラコイルから放電を作り出す。それが可能なら、自分の目で実際に見てみたいと考え、これまで何度か試してきましたが、アクセスランプは点灯するものの放電までは起こりませんでした。無電源の方の2次コイル電極を近づければ放電しますが、それは単にドライバーを近づけ放電が起こる、という現象と大差ありません。

ところが、先日製作した3号機を横に置き、1号機に電源を入れたところ、なんと3号機(無電源)からも放電するではありませんか。コイル間は10cm程離れおり、20cmくらいまで離しても放電し続けてくれました。アクセスランプが点灯し、トランジスターも少し熱くなります。逆に3号機に電源を入れ、1号機で放電するか試したところ、ランプ点灯のみで放電までは至りません。2号機と3号機の間でも放電なし。二つのコイルの共振周波数、偏波面、出力、その他いくつかの条件があるのだろうと思われます。偶然にも共鳴してしまったということでしょうか。

一見すると無電源のコイル。そこから放つ高電圧の放電、目の前で起こっている事象が現実でないような実に不思議な光景。しばし見とれてしまいました。

テスラコイル3号機

(2018/11/15 16:53:37)

テスラコイル3号機

(2018/11/15 16:53:37)

自作1号機、2号機製作の過程でやり残したことを念頭に、3号機を作ってみました。基本の回路(スレイヤーエキサイター)は同じです。

変更点

1、エミッター、コレクター間にスイッチングダイオードを追加(高電圧からの保護)。

2、トランジスターを簡単に交換できるようソケット方式に。

3、1次コイルに銅パイプ(なまし管)を使用。高さ調整可。

4、大きめのヒートシンク。

〈コイル〉

1次コイルは2.5mm銅パイプ(ままし管)を3回巻き、2次コイルは外径4.8cm、長さ13cmの塩ビパイプに0.2mm銅線を600回巻きとしました。

〈部品類〉

トランジスターTIP41C

ソケット

スイッチングダイオード1N4148

抵抗10kΩ

フィルムコンデンサー1μF

LED

プッシュスイッチ、DCコネクター、他

〈1次コイルの巻き数、取付け位置〉

巻き数5回以上にした場合、なぜかトランジスターが音もなく壊れます。一瞬です。1回から3回巻きで何度か試したところ、3回巻きで最も大きな放電となりました。2次コイルのどのあたりに取り付けるか、これによっても放電が変化します。その位置は2次コイルによって変わるため、実際試してみないと何とも言えません。今回製作の2次コイルと1次コイルで、位置を変えながら放電を試みました。2次コイル下端でそこその放電、徐々に持ち上げていき、コイル中間くらいで極端に弱くなり、さらに上げると上端近くでまた強い放電が見られました。それも下端以上? と思う間もなく、数秒でトランジスターが昇天。焼けた臭いはなく、音もなし。見えないもの相手なのでホントやっかいです。この繰り返しで、トランジスター数個を失いました。安定して放電するのは下端近く。あとは微調整の範囲。1次コイルの巻き数を2〜3回に留める、2次コイルの上部に移動させない、これが肝要のようです。

事前の実験を経、いつものとおり木台に裏面配線。ヒートシンクはマルツ仙台店で大きめのものを購入。熱を逃がすだけとはいえ、けっこう放電に影響します。本当は空冷ファンを取付けたいところですが、そのための電源回路とかファン音とか、新たな課題が出てくるので、これで良しとしました。銅パイプの長さで、少しだけ1次コイルの上下調整可能。ソケット採用により、トランジスター交換も容易となりました。

24Vを投入。少し長めのボビンに600回巻きなので期待したのですが、それほどでもなく1号機とほぼ同じ。ただ、10分ほど動作させても弱まらず安定性は悪くありません。濃い紫色、1.5cmほどのにぎやかな放電を見せてくれました。

テスラコイルの電磁波

(2018/11/4 19:39:08)

テスラコイルの電磁波

(2018/11/4 19:39:08)

テスラコイルは一種の送信機(ノイズ発振器)で、そこから発生するインターフェアというのは、たとえばラジオにノイズが入る、テレビ画像が乱れる、デジカメ誤作動など様々です。どのあたりの周波数に共振しているのか、なんとも言えませんが、コイルの巻き数などから考えると200kHzあたりでは、と考えています。実際、ノイズが入るのはAM放送のみで、FM放送やアマチュアVU帯にはまったく影響ありません。HF帯はわずかに影響あるかな、程度。テレビ画像の乱れについては常時入るわけでなく、テスラコイル側をオンオフしたり、ドライバーで放電させるとか、何か操作した時に入ります。いづれにしても、こんな小さなコイルではありますが、それなりの送信パワーでもって、電子機器や人体に影響を与えているという実感はあります。

ということで、最近あまり使ってなかった簡易的な電磁波測定器(トリフィールドメーター)を取り出し、計ってみることにしました。磁場、電場、マイクロ波が測定可。測定範囲は40~100kHz(マイクロ波50MHz~3GHz)。マイクロ波測定は電界強度計と同じで、自作アンテナの送信実験でも重宝します。測定単位は無視し、あくまでどの程度メーターが振れ、影響あるかどうかの測定。目安程度。

テスラコイル1号機と2号機をそれぞれ50cm離して測定。電源(24V)を入れると激しくメーターが揺れ動きが一定しません。磁場、電場ともピークで70%程度の振れ。放電が少し大きい2号機の方が強く振れます。30cmまで近づけるとメーター振りきれとなりました。そこから少しづつ離していったところ、およそ2mまで影響が及び、それ以上になると急に弱くなり、2.5mでまったく振れなくなりました。これがどの程度のパワーなのか、比較のためデジ簡DPR3で同じことを試してみました。0.2W、0.5Wでは50cm離すとほとんどメーターは振れません。1Wでほぼテスラコイルと同等な印象でした。ざっくりではありますが、この程度のパワーが出ているのかもしれません。隣家まで影響が及ぶ、などということはとりあえずなさそうです。

この2か月ほど毎晩テスラコイルの電源を入れては実験したり、調整したりということを繰り返しています。その間、かなり強い電界の中に身を置いていることになります。送受信を繰り返す無線と違い、いわば送信しっぱなし状態。それもアンテナ(コイル)を目の前にして。そのことが要因かどうか不明ですが、ある体調の変化を感じています。感電、ヤケド、デバイス損傷なども相変わらず。トランジスターの破裂はすでに3度。硬いプラスティック外装を一瞬で飛び散らせるエネルギーがどこから湧いて出るのか、ホント不思議です。もしかして何かが宿っている、とか・・・。このコイルの周辺は予期せぬいろんなことが起こります。

execution time : 0.122 sec