無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

現在データベースには 408 件のデータが登録されています。

ピアノ線コイル

(2018/9/22 20:22:41)

ピアノ線コイル

(2018/9/22 20:22:41)

ボビン(枠)なしで適度な大きさの空芯コイルを作れないか、ということでピアノ線でのコイル作りを試行錯誤しています。以前書いたとおりピアノ線は巻き直しがきかず、巻いた状態で売っているコイルはそのまま使うことになります。ネットの写真だけでは直径何センチに巻いてあるのかわからず、どれも同じに見えてしまいます。また、留め具を外すと内部応力で大きくなってしまうこともあり、手にするまで、何センチのコイルが作れるのかわからないところがあります。前回は期せずして大きな輪になってしまいました。今回は別のメーカーのもので試してみました。

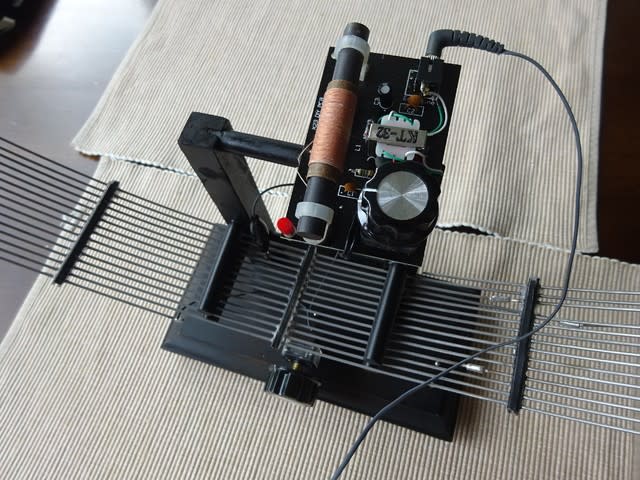

太さ1.2mm、長さ4m。袋に入った状態で直径11cm。取り出してみると、内部応力なし。そのままの直径を保ちバネ状に伸びてくれました。これはいいです。ただ長さが4mしかないので、3巻きを連結。銅パイプでつなぎハンダ付け、長さ12mのバネにしました。

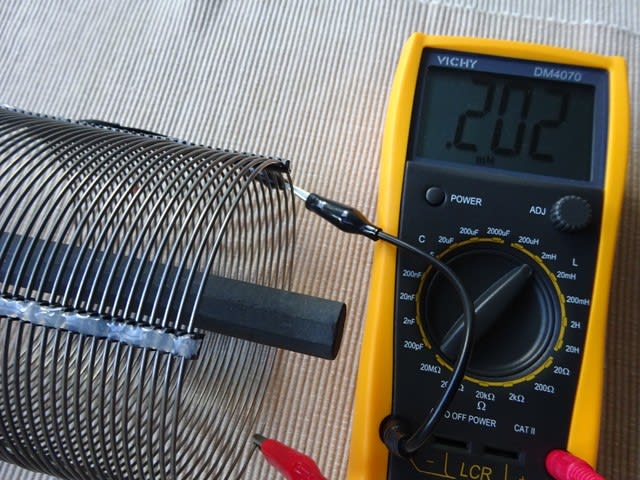

次に自在ブッシュの溝に一本ずつはめ込んでいきます。数本はめ込みホットボンドで接着を繰り返し、4カ所をブッシュで固定しました。線材が極めて硬いので、これで形が崩れることはありません。直径11cm。36回巻き。インダクタンスは127μHとなりました。少なめですが、これ以上巻き数を増やすと横に長くなり過ぎるので、これで良いことにし、あとはフェライトコアでインダクタンスを調整することにします。

コアを入れると202μH

さっそくゲルマラジオにつないでみました。このコイル単体でも、NHK第一が小さな音量ながらメリット5で聞こえてきました。第二放送は41程度で厳しく、東北放送はまったく聞こえません。長さ18cmのフェライトバーをコイル中央に入れたところ、数倍の音量となり、第二放送もメリット5。東北放送はやはり聞こえず。といったところでした。この大きさの空芯コイルとしては、悪くないと思います。ONE ICラジオの隣に置いて同調をとったところ、音量がぐんと上がり、感度アップが実感できます。ミニループアンテナとしても使えそうです。

この線材は気に入りました。直径もちょうど良く、ほぼスケッチ通りのコイルに仕上げることができました。それなりのコツが必要ですが、巻き作業不要、ボビンなしで丈夫な空芯コイルができます。難しく感じたのは、線材をつなぐ際の半田付け部分が自然な円形とならず全形が歪みやすいこと、自在ブッシュへのはめ込み作業が考えていたほど簡単ではなかったこと、です。完成したピアノ線コイル。ゲルマラジオにするか、ミニループアンテナにするか、ラジオのコイルとして使うか、考え中です。

平面コイル ONE ICラジオ

(2018/9/17 15:53:51)

平面コイル ONE ICラジオ

(2018/9/17 15:53:51)

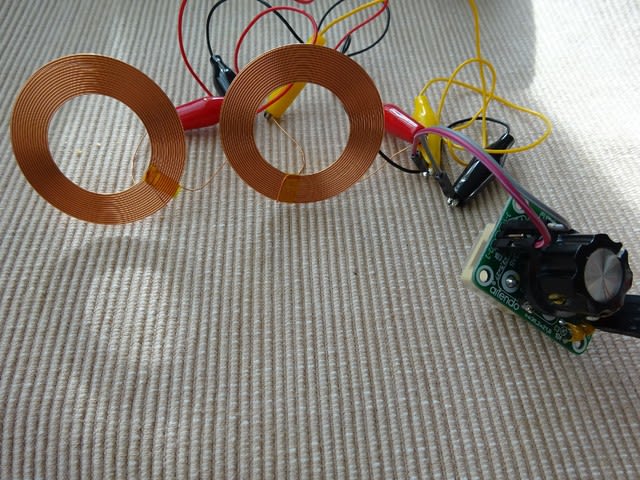

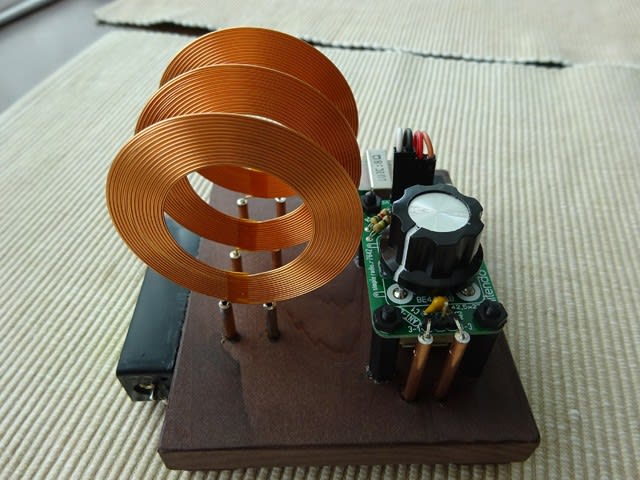

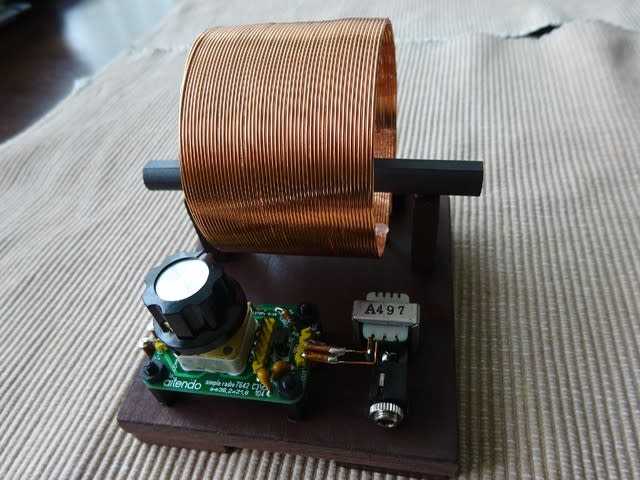

aitendoのONE ICラジオキット、型番K-SRDO7642。前回製作のK-SRDO7642-444との違いはバリコンのみです。今回のは266pF。回路も基板の配列もまったく同じ。3端子ICの定番TA7642を1個使い、1.5Vで動作するこれ以上ないくらいシンプルな回路。キット自体は15分ほどで完成。こんな回路でも、小さなトランスをつなげばオーディオイヤフォンを鳴らすには十分で、落ち着いた、聴き疲れしない音を出してくれます。欠点は分離の悪さで、特に我が家の環境では、NHK第一、第二、東北放送が比較的近い周波数のため、NHK第一がかぶってしまいます。送信所の位置が異なるのが救いで、コイルの指向性によりいくらか回避できます。前作では変形バーアンテナを使いました。今回はaitendoで扱っている平面状のコイルを複数つないで使ってみることにしました。

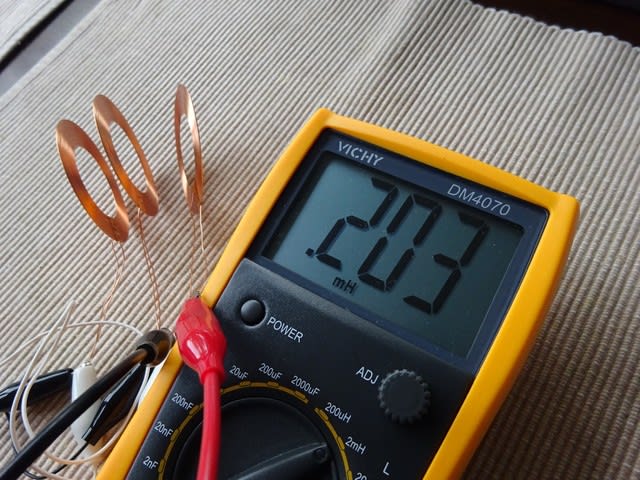

正式には非接触電力伝送コイルと言い、これから普及が見込まれるワイヤレス給電のためのコイルのようです。平面にポリウレタン線が50回巻いてあります。自分でも作れないことはないかもしれませんが、形状を保つのは難しそうです。袋に50μHと表示されおり、実際計ってみると65μHほどありました。作り終えたラジオ基板に試しに2~3個を直列にしてつないでみたところ、2個でも3個でもNHK仙台第一放送がまずまずの音量で聞こえてきました。横に平たく並べるよりも、隙間を開けて重ねるように並べた方が感度良く入ります。ちょうど3エレループアンテナのような形状。その場合、コイル同士の間隔を大きくとるとインダクタンスは下がり、小さくすると上がります。間隔2cmで203μH。この状態で使うことにしました。

あとは前回同様、木台に基板、トランス、イヤフォン端子、コイルを取り付け、配線して完成です。銅パイプでコイル3個を固定し、裏面配線。直列とし、コイルの向きを同じ方向に取りつけます。これを間違えると何も聞こえません。トランスは手持ちのものを使いました(型番不明10K:8Ω)。これでオーディオイヤフォンを鳴らします。

電池を入れて聞いてみると、予想通りNHK第一が盛大に入感し、他の放送にかぶってきます。コイルの向きを調整すると、かぶりがスーっとなくなるところがあり、東北放送も混信なく聞くことができました。3エレ効果でもないでしょうが、指向性はバーアンテナより強いような印象があります。

ちなみにコイル中央部分に長さ5cmのフェライトバーを入れてみたら、音量が倍くらいにアップしました。また、前作のK-SRDO7642-444を真横に並べると、磁界誘導が起こり、一方はミニループアンテナとして機能します。双方でチューニングを取ることでさらに感度アップ。混信軽減も。ゲルマラジオ関連の海外サイトではこのような作例をよく見かけます。なかなかの効果を実感しました。

ピアノ線ループアンテナ(中波)

(2018/9/11 17:02:52)

ピアノ線ループアンテナ(中波)

(2018/9/11 17:02:52)

ピアノ線というのは言葉としては馴染みがあるものの、普段お目にかかる機会はほとんどありません。「鉄に炭素(カーボン)を混ぜた高炭素線材に特殊な焼入れをおこなって伸線したもの。強度と靭性にきわめて富む」とされています。主に工業分野で広く使われているようです。その名称から金属でないようなイメージがあったのですが、れっきとした金属です。もちろん導電します。ならば、コイルにもなるだろうと、今回これを使って作ってみることにしました。

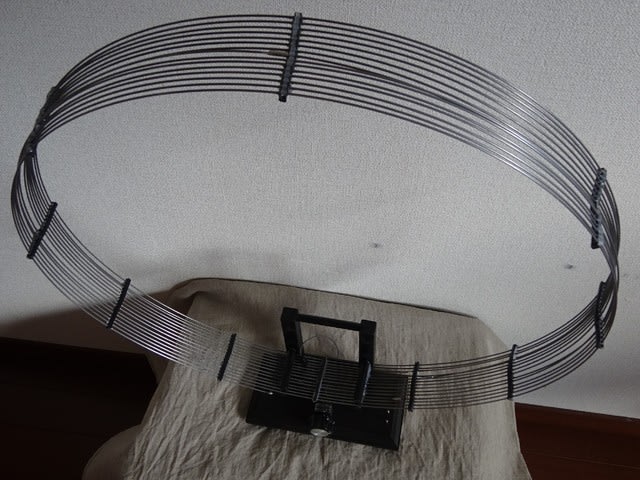

ピアノ線は並外れた硬さなので、ループ状に売られているものはそのままループとして使うしかありません。直線で使いたい場合は、直線状のものをはじめから求める必要があります。ループ状のものを、後から直線にすることは素人には不可能です。今回はコイル作りが目的なので、巻いてあるものを使いました。この場合、そのままでコイル(バネ)状になっているわけです。エスコというメーカーの太さ1.5mmx 10mピアノ線。2個購入。直径20cmくらいに丸められて袋に入っており、取り出したところ、一気に伸びて倍以上の輪に広がってしまいました。これは想定外。内部応力の解放された状態なのでこのまま使うしかありません。当初、ゲルマラジオ用のコイルを考えていたのですが、大きさを考慮し、ループアンテナに急遽、変更した次第です。

〈製作〉

中波用ということで線材の長さを20mとします。そのため2つのピアノ線を銅パイプで連結しハンダ付け。ステンレス用のハンダとフラックスで接着してくれました。なお、この線材は錆びます。フラックス使用後は要注意です。

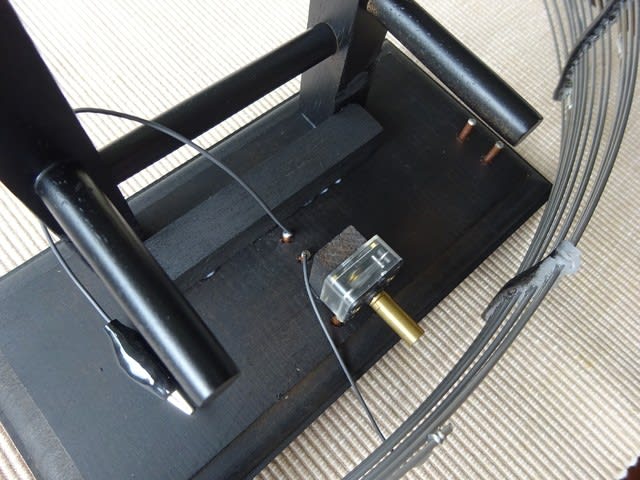

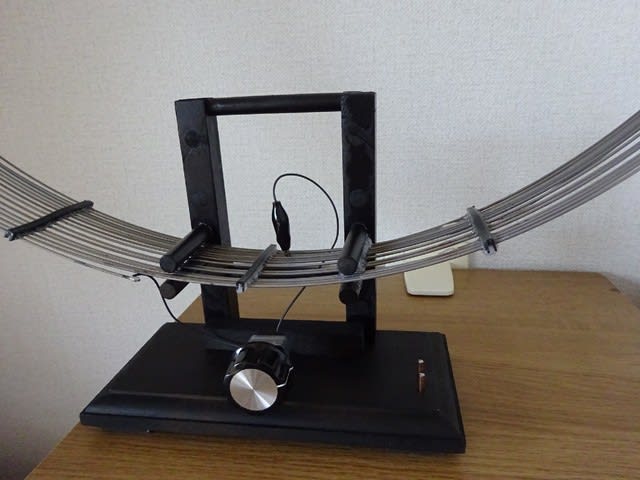

さて、既にコイル状になっているものの、裸線なので、線同士が接触しないようにする必要があります。ユニバーサルブッシュを使い、溝に一本ずつはめ込みホットボンドで接着する作業を繰り返し、10カ所を固定。張力が強いので、作業しにくく歪みが出てしまいましたが、なんとかループコイルに仕上げることができました。直径48cm。16回巻き。インダクタンスを計ってみると295μH。これでコイル部完成。

コイルが出来上がれば、あとは木台に固定し、バリコンを取り付けるのみ。炭素鋼で軽く、かつコイル自体が硬いので、自重で変形することはありません。なので、下から持ち上げるように固定しました。接続は一方は半田付け、もう一方は接点を変えられるようミノムシクリップとし、あまり使いませんが外部端子もつけました。

設置部の作製

完成

ミノムシクリップで自由にタップ(接点)可

〈使用感〉

外部端子からゲルマラジオに接続してみました。アンテナ側のバリコンを回すと・・・、なにも聞こえず。次にラジオ側のバリコンを回してみたところ・・・やはり何も聞こえず・・・??? 不安に思いながらも、ミノムシクリップでつなぐ位置を変えたりしていたところ、突如、聞こえてきました。どうもインダクタンスが大きすぎ、放送周波数からはみ出てしまっていたようです。指向性もかなり強く、方向を合わせるとこれまでにない大音量での入感となりました。NHK仙台第一と第二放送はボリューム調整したくなるほど。東北放送はかすかに入感、メリット4。過去にも中型ループアンテナを製作していますが、それとの比較で明らかに音量は大きく、リッツ線を使ったタワー型ループと同等な印象です。

小さなバーアンテナを使ったゲルマラジオでも試してみました。バーアンテナのみでは何も聞こえません。ループアンテナの前に直角に置いたり、ループの中に入れると外部端子接続と変わらない感じで聞こえました。K-6952MBの感度アップにも使ってみました。やはり直接接続はせず、ループアンテナの前に置くだけ。アンテナ側のバリコンで合わせると、弱い放送も明瞭に聞こえるようになります。51の信号が55くらいまで上がる感じ。先鋭感もまずまずです。片方をミノムシクリップにしているので、タップは自由に取れます。放送によって接続点を変えた方が良く聞こえます。

外部端子接続

ループに入れただけ

何度か書いている通り、太い線を使う、大きく巻く、スペース巻き、これがQを高める3条件です。付け加えるなら線材金属の違いというのもあるのかもしれません。ピアノ線に関しては、性能的な問題はなさそうです。

この線材を使ってみての良し悪しをまとめてみます。良い点は、巻いてあるそのままの状態でコイルになる、つまりコイル巻き作業が不要。枠(ボビン)も不要。タップが自由に取れる。ハンダ付けできる。軽い。コイルとしての性能が良好。悪い点は、硬く張力が強いので加工や作業がしにくい。巻き直し、形状の変更ができない。密巻き不可。ケガをしやすい。といったところです。小さく巻いた線材があれば、もっと小型のコイルを作ってみたいと思います。

DSPラジオキットK-6952MB

(2018/9/2 16:03:24)

DSPラジオキットK-6952MB

(2018/9/2 16:03:24)

DSPラジオは基本、自動選局なので多くはボタンスイッチで選局します。このキットはあえて手動にこだわり、ボリュームを使った選局方式を採用しています。ボリューム選局とはどんな感じなのか、興味が湧いて作ってみました。aitendoのK-6952MBという型番。

完成済みのAM、FM用モジュールM6952に部品数点を基板に半田付けするのみです。電池ケース、バーアンテナを含むすべてが一枚の基板に乗るオールインワンタイプ。部品点数が少ないので数十分で組み立てられるかと思ったのですが、はんだ付けの箇所が意外に多く、かつ間隔も狭く、2時間ほど要しました。悩んだところは、2種類のスイッチの向きが不明で、電源スイッチはオフ状態、バンド切替えスイッチはAMがデフォルトで、あてずっぽうで取り付けましたが、結果オーライでした。DSPなのでバリコンがあるわけでもなく、コイルのインダクタンスがどの程度必要なのか見当つきません。付属バーアンテナは左端と中間(黒線)を接続しました。

部品一式

マルチファンクションテスター 抵抗の選別に便利

基板完成

組みあがって、電源オン。キットといえども、この瞬間はいつも緊張します。とりあえずLEDとモジュールの一ヵ所が点灯しました。イヤフォンを差し込むと、AMなのにFMのようなザーッというバックノイズが聞こえてきます。ゆっくりチューニングボリュームを回したつもりですが、音声らしきもの何も聞こえてきません。さらに慎重に回すと一瞬、音声が聞こえ、少し戻すとチューニングLEDが点灯し今度は明瞭かつクリアな放送が耳に飛び込んできました。きわめてクリチカルで先鋭な選局。このようなチューニングは初体験です。音質はクリア系で少し聴き疲れするかもしれません。感度良好、東北放送が室内のどこでも59から52程で受信できました。ただ、バックに発振のような妙なノイズが絡んできます。強い放送では気にならないものの、弱いと気になります。とりあえず、バーアンテナを電池から少し離したところ、一応収束しました。以前、si4735モジュールを使ったキットではもっと盛大な発振音を経験したことがあり、部品の配置、間隔が狭すぎなのでは?と思ったりもします(特にバーアンテナ周辺)。

FMについてはステレオ受信となり、発振やノイズもみられず、AM以上にクリアな音質でなかなかの性能と思いました。アンテナなしで仙台の地元3局が59で受信できました。

スピーカー端子がついているので、試しにゲルマラジオ用のスピーカーボードにつないでみましたが、スピーカー単体を鳴らすほどのパワーはありません(ゲルマラジオと変わらず?)。アンプの電源を入れると、普通に聞ける程度の音量で鳴ってくれました。この端子はおまけ程度。イヤフォン出力が基本のようです。

以前製作したDSPラジオ(左)大きさほぼ同じ。性能は今回のK-6952MBが好印象。

このキット、思ったより作り甲斐があり楽しめました。DSPのボリュームチューニングは面白いです。多くの放送が聞こえる夜間ならどんな感じになるのか、今晩にでも試してみます。

変形バーアンテナONE ICラジオ

(2018/8/27 16:12:54)

変形バーアンテナONE ICラジオ

(2018/8/27 16:12:54)

秋近し。以前、秋葉原のaitendoでいろんなキットを買い込んだのを思い出し、久しぶりにラジオづくりをしてみました。定番のラジオIC、TA7642を1個使ったONE ICラジオ。2種類あり、今回組み立てたのはバリコン容量が160pFの方。プリント基板と部品のみの構成で、バーアンテナやイヤフォンジャックなどは付属しません。オーディオイヤフォンで聴くにはトランスも必要となります。ラジオ作りの一番の楽しみはコイルづくりなので、自分にとっては好都合です。

部品総数7個。ゲルマラジオのダイオードをICに換えただけのきわめて単純な回路。乾電池1本で動作します。自分はこういうシンプルな省エネラジオが好みでこれまでも何度か作りました。意外にそういう方が多いのか、aitendoのキットの中でも、ゲルマラジオやONE ICラジオは人気のようです。

ラジオ基盤自体は20分ほどで完成。とりあえず、手持ちのコイルにつないで、セラミックイヤフォンで聞いてみると、まずまずの感度、音量でNHK仙台第一放送が聞こえてきました。ただ、分離は最低で、バリコンのどこを回してもNHK仙台第一がかぶってきます。

さて、いよいよコイルづくり。分離の悪さを少しでもカバーするため、フェライトコアを使った変形バーアンテナを作ることにしました。大きめのコイルとフェライトコアのダブル効果で指向性を高められるのでは?との思惑。

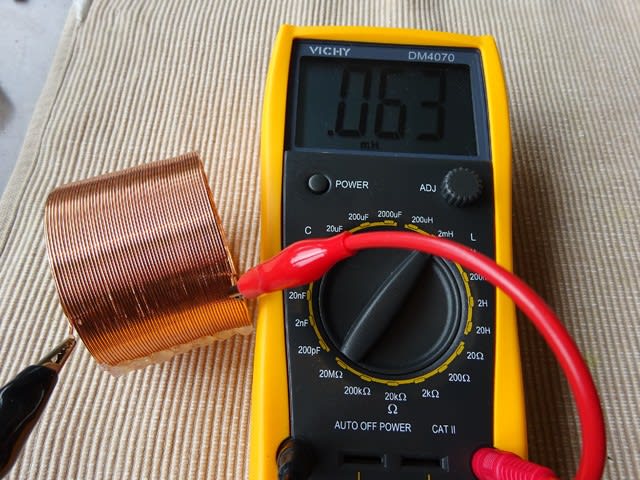

直径6cmの筒にポリウレタン線10mを密巻きにし(巻き数50回)、ほどけないよう数カ所をホットボンドで固定。そっと筒から抜き、今度は内側を接着剤で固定し、乾いたら外側のホットボンドを取り除く。そんな手順でコイル完成。この方法はボビンを使わずに済み、コイルを自立させることができます。インダクタンスは63μHしかありません。これに長さ10cmのコアを入れたところ、110μH前後となりました。891KHzのNHK仙台第一から1260KHzの東北放送までを受信できればよいので、これで良しとします。我が家の環境では、コイルの巻き数を増やすとかえって分離に悪影響を及ぼし、良い結果になりません。

コイルが完成したら、あとはいつもの通り、木台に配置し、配線するのみ。これがもっとも時間を要します。あらかじめ全体をスケッチしておいても、組み立て作業を進める内に別の考えが浮かんで、修正を繰り返す、などということが多々あります。部品の配置や配線方法をいろいろと考え、形あるものに仕上げていく。そうしたアナログな工作過程。まあ、自分にとっては他のことを何も考えずに済み、至福の時間ではあります。

完成

オーディオイヤフォンで聴いてみると、室内でNHK仙台第一、第二、東北放送の3局が十分な音量で聞こえてきました。いつもそうですが、作り終えたラジオから音声が聞こえてきた瞬間というのは何とも言えないものがあります。入手経路の記憶も定かでないトランスもたまたま良かったようで、音質も悪くありません。狙い通り?バーアンテナの向きを変えるとかぶりもほとんど気にならなくなります。ONE ICラジオ、気に入りました。それにしても、こんな簡単な回路でよく鳴ってくれるものです。豆粒より小さなICの中身ってどうなっているのだろう、などと今更ながら考えてしまいました。

3エレ八木の4エレ化

(2018/8/25 16:47:21)

3エレ八木の4エレ化

(2018/8/25 16:47:21)

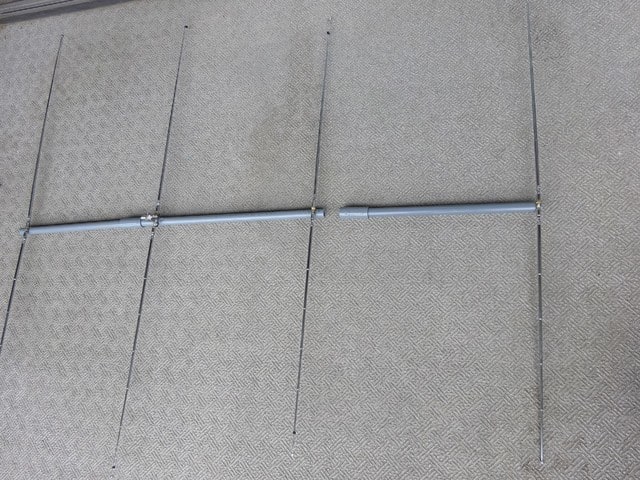

ロッドアンテナをエレメントに使い簡単に設営できるように作った2m用3エレ八木。導波器を追加し4エレ化してみました。全長113cm。重さ380g。収納時40cm。大きさ的には第一電波工業の5エレ八木と同等。重さは軽めといったところです。4エレループの場合はけっこう目立ちます。そして設営に少し手間がかかります。山頂でなるべく目立たず、景観を損ねず、手間なく設営することを考えると、この辺りがちょうど良い、もしくは限界なのでは?と思います。

第一導波器と第二導波器の間隔は37.5cm、エレメント上下43.0cmでマッチングが取れました(SSB帯)。製作は塩ビパイプにロッドエレメントをボルトで固定。3エレ部分に変更を加えず、3エレとしてもそのまま使え、第二導波器をつなげば、4エレに早変わりです。

4エレにした場合は重量のバランスが変わってしまうのでブームの固定位置(クリップ)を変更する必要があります。それに伴い同軸ケーブル引き回しも変わってきます。とりあえず、いったん横に回してマストに添わせるようにしたところ、特に問題ないようです。マッチングだけでなく三脚とのバランスも考慮する必要があり、ケーブル問題はけっこう厄介です。バラン追加が効果的かもしれませんが、山のみで使うことや軽量化を考え、直接給電としています。

さっそくベランダで受信してみました。3エレの状態と第二導波器追加し4エレでの聞き比べ。残念ながら、ほとんどその差は感じられませんでした。多少信号が安定するかな、程度。指向性についても違いというほどのことは感じられず、でした。今日は出ている局がほとんどなく、かつ、ベランダといえども気温35度。受信もままなりません。移動運用の機会に3エレ、4エレを比較しながら使ってみます。

AL-144Fの利得

(2018/8/21 13:40:13)

AL-144Fの利得

(2018/8/21 13:40:13)

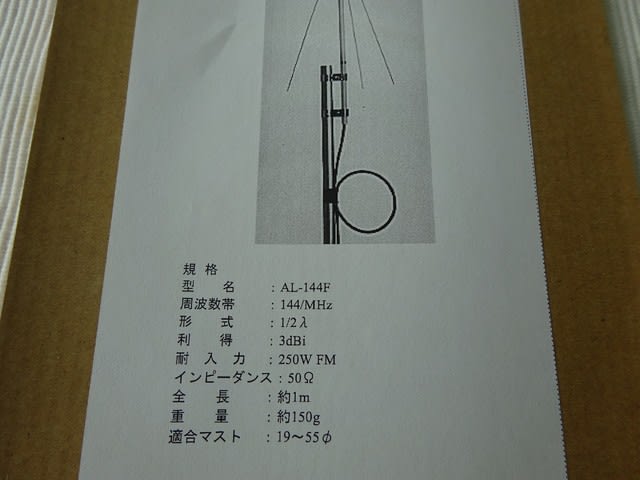

2mシングルバンドのアローラインAL-144F。軽い上に設置が楽で風雨にも強いことから、このところ山での使用頻度が高くなっています。狭い山頂や荒天時などは特にありがた味を感じます。

サガ電子のホームページを見るとこのアンテナの利得は0dBとのこと。1/2λフルサイズの変形垂直ダイポールと考えれば、0dBは妥当と言えます。製品パッケージには3dBiと表示されており?ではありますが・・・。

実際のところはどうなのか。気になって、いつもの簡単な聞き比べをしてみました(エレメント改造後ベランダにて)。長さ1.5m前後の7/8λや6/8λのモービルホイップおよびRH-770との比較ではいづれもAL-144Fがわずかに上回る結果でした。ベランダなので反射を拾いやすいのかもしれませんが、他に比べSそのものも強まる印象があります。ノイズに埋もれぎみの信号で、アローラインでは微妙に変調が浮いてくるケースもありました。コイルで整合させたアンテナと違い、余計な回路がなく損失も少ないということでしょう。ナテック2エレ八木との比較で同程度。ロッドアンテナで作った自作模造品でも試しましたが、同じ傾向です。2エレ並みと考えれば実質利得5〜6dBi? 160度のエレメント角度に秘密があるのか、あるいはフルサイズダイポールの本来の実力(0dB=2.15dBiとは限らない?)ということなのか。面白いアンテナです。

実際の運用実績は何度か書いた通りです。エレメント改造前の初期状態でも遠方との交信ができており、今回あらためて聞き比べてみて、なるほど、と納得した次第です。エレメント改造後は、熊野岳や栗駒山などから5Wで300km~400km超の交信ができています。以前は地形が複雑な低山の方がこのアンテナに向いているのでは?と考えていたのですが、標高の高い山頂でも伸びが感じられ、気持ちよく飛んでくれます。一方、遠方の局が聞こえてもQRPでは届いてくれない、ということがよく起こります。その場合は、潔く諦めるのがよろしいようです。また、打ち上げ角の影響なのか、さほど遠くない局からのレポートがいま一つのことがあり、まだらに届く印象もあります。このアンテナに限りませんが、電波の振る舞いに単純なものはない、といつも感じます。

自分は、山岳での運用を前提に、5D2Vケーブル2.5mを給電部に直結しています。そのケーブルも筒を通して垂直に下げる構造のため、引き回しの影響を受けにくいようです。三脚+塩ビパイプに目玉クリップで固定すれば高さ約2m(1λ)となり、手間なく運用可。身の丈に合い、しっくりくるアンテナの一つです。運用中、アローラインを使っていることを話すと、「昔、屋根に上げていた」とか「けっこう飛んだ記憶がある」と懐かしがる方が多く、話が弾んだりします。公称利得0dBのこのアンテナでどんな交信ができるのか、これからも楽しみに使ってみます。

鳥海山周辺

(2018/8/16 18:28:44)

鳥海山周辺

(2018/8/16 18:28:44)

14日早朝、午前4時に自宅を出て、鳥海山をめざしました。前日までの好天が続かず、天気下り坂の予報。鳥海ブルーラインの途中からガスがかかり、登山口の鉾立駐車場はさらに濃いガスに覆われていました。それでもいくつものグループ、単独登山の方々が次々登っていきます。午前7時40分、上下雨具を着て登山開始。今日はXも一緒なので無理せず、とりあえず御浜小屋をめざすことにしました。

登山中は時々ガスが薄くなり、日が射すこともあったものの、それも一時でした。晴れていればすぐ前に見えるはずの稲倉岳も雲の中。ゆっくり登り2時間弱、御浜小屋のある稜線に着いてみると、南からの猛烈な風と湿ったガスに見舞われました。立っていると吹き飛ばされそう。予想していたとは言え、この状態で山頂に向かうのは厳しいと判断、ここで引き返すことにし、小屋近くの岩場で風を避け、1時間ほど無線運用しました。標高約1700m地点。

<本日の装備>

リグ FTM10S(145MHz FM 3W 運用)

アンテナ アローライン

バッテリー NCR18650B 3本直列

荒天が予想されたので装備はFTM10Sとアローライン。FMのみの運用。短時間でしたが、7、0、8エリア各局に応答いただきました。7エリアは青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島、東北6県の全てとつながりました。0エリアは新潟各局、新潟市、魚沼市、糸魚川市。9エリアもつながるかと期待しましたが、応答はありませんでした。8エリアは函館市、北斗市。それぞれ良好に入感とのことで59のレポートをいただきました。距離約300km。この日の最遠方交信でした。横なぐりの雨がぱらつき始め、ログメモを取るのも困難になりQRT。ここでの運用は3回目。前回もそうでしたが、アンテナに水滴が付き、かつ揺れも激しく、けっしてよい状態ではありません。それでも北も南も遮るもののない尾根だけあって、QRPで良く飛んでくれます。特に8エリアと相性が良いようです。

翌15日、鳥海山の麓、「にかほ高原」に立ち寄ってみました。日本海からの風が強いらしく、風力発電の施設が10数基並んでいます。もっとも標高の高そうな所にベンチがあり、眺望も悪くありません。誰もいなかったので思わずアローラインを上げてしまいました。発電施設からのノイズを心配しましたが、問題なし。ダメもとでCQを出してみたところ、秋田市、青森県弘前市、岩手県遠野市、宮城県登米市各局より応答いただきました。100~150km程。旅先で良さそうな場所を見つけてQRV。タイミング次第で思わぬ所との交信にめぐり合わせる。これも無線の面白さかな、と思います。

帰路、一度訪ねてみたかった遊佐町の牛渡川と丸池に寄ってみました。あまり知られていない場所かと考えていたのですが、意外に観光客が多いのに驚きました。牛渡川は鳥海山からの伏流水がつくる幅5mほどの小川です。わずか4kmで日本海にそそぎます。透き通る清流に、梅花藻が満開の花を咲かせていました。すぐ近くの丸池も鳥海山の湧水で満たされた小さな池です。牛渡川から歩いて5分ほど。エメラルドグリーンというより濃いブルーの何とも言えない神秘的な雰囲気がありました。水の透明度が高く、底に沈んだ木々も見えていました。ほとりに丸池神社があり、池そのものがご神体とされているのだとか。畏敬の念と親しみをもって丸池様と呼ばれているそうです。

牛渡川

丸池様

蔵王・熊野岳8/12

(2018/8/12 18:27:34)

蔵王・熊野岳8/12

(2018/8/12 18:27:34)

今シーズン3度目の熊野岳。エコーラインの途中、ガスがかかったものの、コマクサ平を過ぎると急に視界が開け、稜線が見えてきました。刈田岳駐車場に午前6時前着。こんな早朝なのに、すでに駐車場は3割ほど埋ってました。休日の好天とあって、ご来光目的に皆さん登ってこられたようです。

写真を撮りながらゆっくり登り、それでも6時40分山頂着。眼下は一面の雲海。雲海にも静かな海もあれば荒れた海もあります。今日はまるで荒波。その迫力に圧倒されてしまいました。

山頂の一角、少し離れたところでアンテナを設置。

<本日の装備>

リグ FT817 (5W 144MHzSSBおよびFMで運用)

アンテナ 4エレループ、アローライン

バッテリー NCR18650B 4本および3本直列

午前7時前から運用を始め正午頃まで休憩を入れながら5時間ほど山頂に留まり、SSBおよびFMでCQを出したり、お声がけしたり、約40局に交信いただきました。どちらかというとワッチしている時間が長かったように思います。登山者や観光がてら登ってくる方も多く、例によって「何をされているのですか」とか「どことつながるんですか」とか「遠くのお友達と連絡とるんですか」とかいろいろ聞かれます。4エレループは目立ってしまうようです。

今日は7エリアのほか、1、2、0、8各局に交信いただきました。1は茨城、千葉、東京各局。2は岐阜県下呂市、海津市。0は新潟県上越市、柏崎市。8は美唄市、松前町。いづれもSSB。下呂市移動局ははじめ31~41で入感。5Wで呼んでも無理と判断し、コンディションが上がるのを待つことに。30分後、再度ワッチすると今度は安定して入感し、59-55でレポート交換。さらに/2春日井市移動局。こちらには41の信号で了解できましたが、コールサインがどうしても了解いただけず不成立。海津市固定局は51-51で交信、終始安定した信号。距離約470km。この他、3エリア兵庫県養父市移動局、4エリア岡山局も31程で入感するも、届きませんでした。

北は北海道美唄市移動局と52-52。さほど標高が高いわけはない丘での運用とのこと。アンテナ設備はお聞きせずにしまいましたが、安定した信号で、交信後もずっと聞こえていました。本日の最遠方交信。距離約590km。松前町移動局とはSSBでの交信後、アローラインにてFMでも入感。安心して話していると急激にフェードアウトしてしまいました。しばらくして再度CQが聞こえ、再び応答しレポート交換。無事ファイナルを送ることができました。ピーク57、深いQSBを伴い、落ちると全く聞こえず。イチかゼロ。まるでデジタル交信をしているようでした。

山岳では新潟八石山、秋田駒ヶ岳の移動局に交信いただきました。自分はお盆休み中、もう1回くらいはどこかの山から運用できればと考えています。

本日も、しばらくぶりの出会いなど、さまざまな交信がありました。QSOいただきました各局さまに感謝です。ありがとうございました。

実験用アローライン

(2018/7/29 16:20:37)

実験用アローライン

(2018/7/29 16:20:37)

サガ電子がアローラインを開発したのは1970年代初頭なので、かれこれ40数年もの歴史を刻んできたことになります。その間、大きな改良があったという話もないので、ほぼ原型を留め、今に至っているのだと思います。周波数帯は異なりますが、放送局や行政機関でも使われ実績を重ねてきたのだとか。なので、なおさら前回も書いたAL-144Fのエレメントの件、ラジエーターの長さがなぜ46cmなのか、気になっています。このアンテナは、グランドプレーン(GP)の一種と言われたりします。自分としてはGPというより変形垂直ダイポールと考えた方が妥当な印象を受けます。1/2λなので、エレメント上下50cm前後が定説と考えていたのですが・・・。いづれにしても独特の形状は他になく、アローラインはあくまでアローラインなのだろうと思います。

AL-144Fのパッケージの裏に、ネットワークアナライザーによるスミスチャートと簡単な説明が付いています。それによると、インピーダンスは145MHzにおいて54Ωで、ラジアル角度を60度(ラジエーターに対し120度)にすれば50Ωになるものの打上げ角が高くなり、遠距離通信に不利になるので、あえてこのミスマッチングは許容している、と。マッチングを多少犠牲にしつつ、性能上の実質を優先するという考えのようです。何か奥深いものを感じます。でも、ミスマッチを許容したことによる共振点のズレは? など疑問ではあります。

そこで、自分なりに試行錯誤してみようかと、10年近く前に見よう見真似で何本か作ったのを思い出し、実験用アローラインとしてリペアしてみることにしました。M型コネクター台座にラジアルはボルト締め、ラジエーターは半田付けしただけのもの。すべてロッドアンテナなので、ラジエーターおよびラジアルの長さ、角度調整が自在に可能です。実戦用にはなりません。耐久性なし。

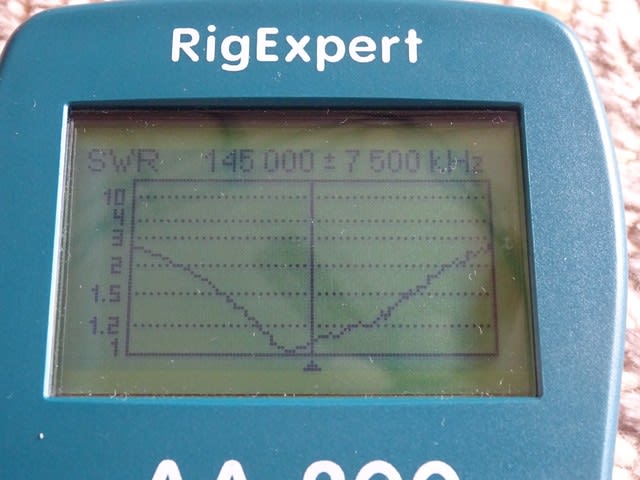

とりあえず、純正品と同じ寸法、ラジエーター46cm、ラジアル49.5cm、角度160度とし、アナライザーで計ってみたところ、150MHzあたりに共振点があり、バンド外となってしまいました。やはりラジエーター46cmは短かすぎるようです。エレメント材質、本数、太さ、台座部分の違いが影響しているのかもしれません。調整したところ、ラジエーター52cm、ラジアル47cmで145.000に共振してくれました。ロッドの長さで430MHzも可。角度を含め、いろいろな組み合わせで試してみるつもりです。

もう一つ、マッチングと共に、エレメントの長さやラジアル角度の変化で聞こえ方にどう違いがあるのか、了解度の変化、といったところに興味があります。ゲルマラジオなどもそうですが、たった数点の部品、その一つ一つの部品の良し悪しやわずかな回路の違いで音量は大きく変化します。ある時点でいくつかの因子が重要な働きをし、結果に大きな影響を及ぼす。アナログなアプローチを重ね、偶然にもそれに出会った時の充実感は何とも言えないものがあります。そんなわけで、この簡素なアンテナの深みにはまっています。

execution time : 0.056 sec