無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

現在データベースには 408 件のデータが登録されています。

泉ヶ岳 4/21

(2024/4/22 11:02:12)

泉ヶ岳 4/21

(2024/4/22 11:02:12)

前日、強風の中、山開きとなったようです。今日はほぼ無風の予報、ということで先週に続き登ってみました。今シーズン3回目。登山姿のバス乗客は10人ほど、自然ふれあい館前の駐車場でもいくつものグループが登山準備中の様子で、急に賑わってきたようです。

かもしかコースから入山。取り付きからスキー場を一気に登ることになり、日差しもまともにあびてきついです。山頂まで最短ということで、以前はよくこのコースを登ったのですが、スキー場の登りが体にこたえ、敬遠するようになりました。しばらくぶりに登ってみて、やはりきつさは変らず、です。気温はそう高くはないものの、一汗かいてしまいました。

登山口より

七ツ森・大森山方向

うさぎ平を経て岡沼に至る斜面にショウジョウバカマの群生がみられました。1週間前にはまだ水を湛えていた岡沼はすっかり干上がって草地に変わり、アカゲラなのかコゲラなのか、キツツキの木をたたく音が間断なくこだましていました。

うさぎ平から山頂を望む

岡沼周辺↑ ↓

ここから山頂近くまでほぼ一直線の急登、その急登がこれでもかと続くうえ、眺望もないので、ともかく標高を稼いでくといった感じです。こういう登りの際は、愚かしい日常の諸々が脳裏に浮かんだりしますが、あまり先のことは考えずに、足を一歩ずつ動かすことのみに集中するしかありません。

登りが少し平坦に変わるとほどなく滑降コースと合流、樹々の間に蔵王の山々が見えてきました。今日は眺望も期待できそうです。

滑降コース合流点

バス停から80分で山頂着。雪はすっかり解けてなくなっていました。初夏の陽気、春はなんの未練も残さず終わりを告げたかのようです。西に進み眺望の良いガレ場へ。蔵王、雁戸山、大東岳、面白山、所々に地肌を現してきつつある様子が見て取れました。その奥に、朝日連峰の峰々が今日は一段と鮮烈な白い姿を見せてくれました。南の大朝日岳から北の以東岳まで長大な雪の壁。この場所が朝日連峰の好展望地でもあることが実感されました。

標高1172m

奥に朝日連峰

蔵王、大東岳方向

少し戻っていつもの無線運用場所へ。雪が無くなったので藪漕ぎもたいへんです。約1時間の運用、宮城県内のほか岩手、山形、福島の13局に交信いただきました。オール東北コンテストの日だったようで、周波数を何度か変更しながら運用しました(145MHz)。北は岩手県花巻市固定局と52-55.距離約115km。南は福島県西白河郡西郷村移動局と53-53。標高800mほどの展望のよい場所からとのこと。距離約150km。この日は「山と無線」の行動日とのことで、交信が途切れた際に何度かバンド内ワッチしてみましたが、山岳移動局の交信は聞こえてきませんでした。そのうち、コンテスト参加のローカル局が多くなって、CLとしました。

下山は滑降コース。自然ふれあい館で1960年代のニュース映像を見たことがありますが、その当時、このコースは草原状で樹木がなく山頂からのスキー滑降には最適だったようです。自分の記憶でも30年ほど前までは見返平あたりから岡沼が見えていたし、緩い尾根道なので少しは眺望も得られた覚えがあります。樹木が大きくなり、今は南がわずかに開ける箇所があるのみです。

見返平↑ ↓

お別れ峠を過ぎ、芽吹いたばかりのカラマツ林を緩く下るとサカイ川の出合、これを渡渉してほどなく下山口に到着しました。

カラマツ林の中の緩い下りが続く

サカイ川出合

下山口

早くも虫が出始め、やぶ蚊はまだですがブユなのか小さいのがまとわりついてうっとうしくなってきました。無線運用中、ダニのような虫が三脚を這い上る様子も見かけました。雪解けも早かったですが、虫の出も早く、これからは防虫ネットとスプレーが必需品のようです。

泉ヶ岳 4/14

(2024/4/15 10:38:36)

泉ヶ岳 4/14

(2024/4/15 10:38:36)

二週間ぶりの泉ヶ岳、今シーズン2回目。いつもの通り泉中央駅前から始発バスに乗車、登山姿の乗客は自分を含め3人、山開き前ということもあってまだまだ少ないようです。自然ふれあい館前で下車、広い駐車場の奥にある市民キャンプ場には10張ほど、こちらは好天に恵まれ賑わっている様子でした。

水神コースより入山。すぐ左手にある無名滝に寄ってみました。斜面一帯にカタクリ、イチリンソウ、ショウジョウバカマが咲き始めていました。

無名滝

途中から雪が残っているのでは?と考えていたのですが、水神を過ぎてもまったくなく、雪解け直後のぬかるみもなく、乾いた道が続いていました。笹がまだ倒れており、積雪の痕跡をわずかに残しておりました。

水神付近

大岩を過ぎ、賽の河原の手前あたりでやっと残雪が現れました。解けかかって柔く、踏みぬいた穴があちこちに開いていました。

天気快晴、風もほとんどなく、賽の河原からは蔵王連峰と県境の山々が一望でした。

賽の河原より

ほどなく山頂に到着。積雪20~30cmほど、標柱も三角点周辺も地面がでており、今年はホント少ないです。

山頂↑ 三角点付近↓

西に進み、展望の良いガレ場まで行ってみました。後白髭山、三峰山、船形山が間近に迫ってきました。そしてはるか奥に見える白壁の長い稜線は朝日連峰。眺望の良いここで無線とも思うのですが、皆さん休憩したい場所でもあるので、少し藪漕ぎしていつもの運用場所へ。

船形山方向↑ 奥に朝日連峰↓

前回は強風に見舞われ山頂での運用を断念しており、実質、今シーズン1回目の泉ヶ岳運用となります。約1時間30分、宮城県内のほか、福島、山形、新潟の17局に交信いただきました(145MHz)。南は郡山市の二ツ石山移動局。阿武隈山地の山で標高742mとのこと、距離121km。大玉村の大名倉山移動局、標高575.8m、距離104km。どちらも59-59、二ツ石山局とは1Wにパワーダウンしても59変わらずでした。0エリアは阿賀野市の五頭山移動局。51-52。コールサインを聞き返され、厳しいところを拾っていただいたようで、アンテナ方向を微調整した後は安定し、双方のJCC、山名等を確認、無事ファイナルを送りました。距離137.5km。本日の最遠方交信でした。

VUデュアル八木

ID-51にPDバッテリー(12V給電)を付けて5W送信を続けていたところ、最後の交信中、内部高温による警告音が鳴りだしました。430ではよくあるのですが、145では珍しいです。気温も上がり、直射日光が影響したかもしれません。何か一工夫必要なようです。

下山はかもしかコース。こちらもすっかり雪が消え、夏道となっていました。

岡沼の水面はだいぶ小さくなり、干上がって本来の岡沼に戻るのもあと数日といったところでしょうか。

南風蕃山 Wルート―展望地―萱ヶ崎山 4/7

(2024/4/8 9:23:29)

南風蕃山 Wルート―展望地―萱ヶ崎山 4/7

(2024/4/8 9:23:29)

早朝、まだ雨が上がったばかりで路面は乾ききっておらず、湿気も感じられるあいにくの天候ながら、昼にかけ好天に向かうとの予報を見て、カタクリを楽しみに蕃山を歩いてみることにしました。

茂庭台4丁目バス停で下車、梨野水神口より入山。この時期には珍しく、前方の尾根にガスがかかっていました。立石神社からの急な斜面にカタクリの群生が見られたものの、花をつけているのはほんの少し。見頃はもう一週間先のようです。

登山口付近

太白山展望台

太白山展望地を過ぎ、南風蕃山Wルートへ。谷筋を進むと、足の置き場に困るほど両斜面いっぱいにカタクリが葉をつけていました。下り切ったところで沢に出合い、ここから対岸を登り返しとなりますが、明るく小広い河原に苔むした石が点在して雰囲気よく、ここで小休憩としました。

南風蕃山Wルート分岐

カタクリの谷道

沢出合い

急な登り返しを過ぎると雑木林の平坦な道が続き、南風蕃山山頂に到着。このWルート、SルートやEルートに比べ、細々ながら明瞭な踏み跡があり、沢の様子といい、なかなかの小道で気に入っています。今日は薄い霧の中、終始、鶯が幼く鳴いており、その声が山壁に反響し、いっそう奥深い感じがありました。

山頂近く

山頂

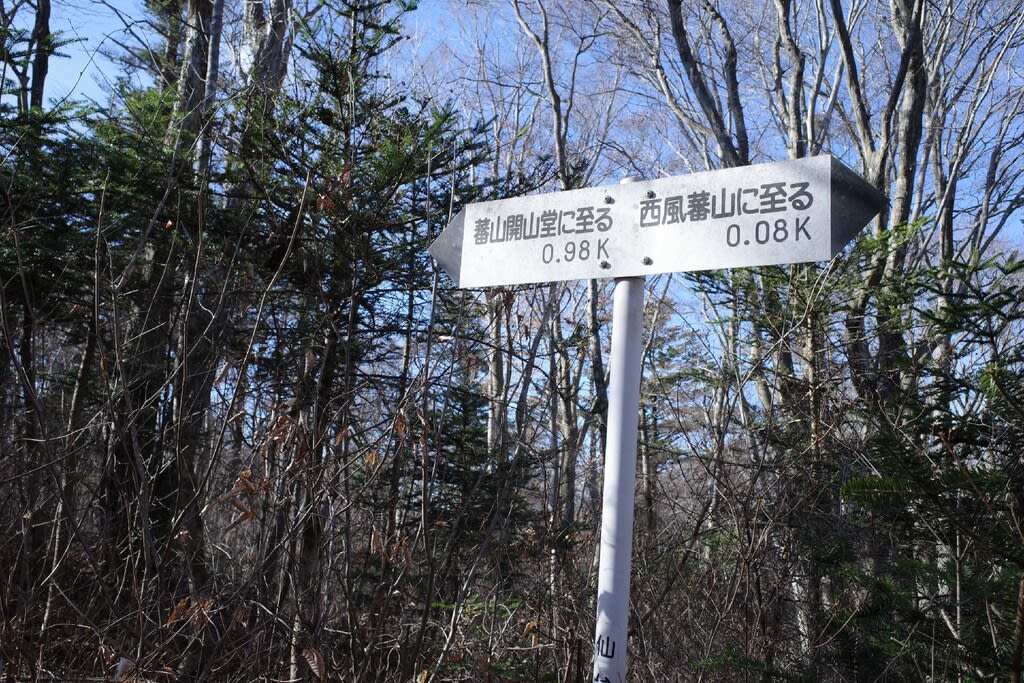

南風蕃山を後に尾根道を西風蕃山方向に進み、51番鉄塔を経て展望地へ。霧に覆われ何も見えずそのまま通過。ほどなく萱ヶ崎山と53番鉄塔に続く細道の交差点となり、この一帯もカタクリの群生地で楽しみにしていたのですが、やはり少し早かったようです。

展望地

交差点付近↑↓

萱ヶ崎山へ

交差点を萱ヶ崎山方向に左折、白滝不動分岐を過ぎ、藪山の小ピークで無線運用することにしました。ID-51のGPSでは標高383mと表示されましたが、萱ヶ崎山よりは低いのでたぶん370mほどかと思われます。145MHzにて福島県郡山市日山キャンプ場移動局および岩手県一関市大蔵山移動局と交信、その後430MHzDVにてJP7IEL局にお付き合いいただきました。高圧線から50mほど離れており両バンド問題ないようです。運用中、上空に青空が見えたか思ったら、みるみる広がり、好天に変わってきました。

無線終了後、萱ヶ崎山からは蔵王、雁戸山の稜線がきれいに見えていました。

萱ヶ崎山山頂

仙台市街地方向

蔵王

太白山展望台を通過し朝と同じ梨野水神口へ下山。

Wルート分岐 一周しました

バス停付近より太白山

南風蕃山は山中最奥に位置し、それが開山堂、西風蕃山、萱ヶ崎山の尾根とつながったことで、蕃山を面的に俯瞰しつつ自在に周回できるようになったように思います。今日歩いたルートも深山に踏み入ったような寂莫感があって愉しめました。無線運用中、鈴の音が近くに聞こえてきたのみで、山中、誰にも出会うことはありませんでした。

泉ヶ岳 3/31

(2024/4/1 10:46:08)

泉ヶ岳 3/31

(2024/4/1 10:46:08)

例年より積雪は少ない上に、この数日の暖かさで雪解けもだいぶ進んだようです。本日、好天予報ということで、今シーズン1回目の泉ヶ岳に登ってみました。

泉中央駅バス停より始発に乗車。登山姿の乗客は自分を含め二人、まだ登る人は少ないようです。自然ふれあい館前で下車すると、西からの強風が吹き付けてきました。風が強まるのは昼頃からと考えていたので、これは予想外。無線運用に風は大敵、いやな予感を抱きつつ、水神コースより入山しました。

水神コース登山口

水神平付近

水神平の手前あたりから積雪があり、夏道に沿っていくつもの靴跡が続いていました。水神分岐あたりで積雪15~20cm、登るにつれ深くなり、片足をズボリ、抜いたと思ったら別の足もズボリ、けっこう疲れます。大岩を過ぎ、展望のきく賽の河原へ。

水神分岐

賽の河原の上部のみ、陽当たりがよいらしく、地面が露出していました。風はいよいよ強まって、それも西風と思っていたら北風に変わり、また南西から、という感じで風向が定まらず、ただただ翻弄されるといった状態。

賽の河原 ↑ ↓

登山口から1時間30分、山頂着。積雪1m弱、山頂の標柱が少し埋まっていました。例年は雪に埋もれてしまう周辺の低木が半分も埋まっておらず、これほど少ないのは記憶にありません。

山頂 ↑ ↓

山頂付近

いつもの運用場所まで行ってみました。後白髭山、三峰山、船形山が重量感のある山容を見せてくれました。蔵王は黄砂なのか霞の中。ここで無線運用と考えていたのですが、強風というより爆風といった状態でそれどころではなく、あきらめて早々に下山することにしました。

下山はかもしかコース。標高で70~80mほど下って樹林帯に入ると、少し風が収まってきました。雪の斜面、その中に6畳くらいの平坦地があり、ここなら可能では?ということで、アンテナを設置しました。眺望は皆無、北は山頂を背負っており望み薄。アンテナ方向を南西向けにし、CQを出したり、聞こえてきた局に応答したりし、145MHzにて宮城県内および福島県の田村市、須賀川市など7局に交信いただきました。最遠方は須賀川市の宇津峰移動局。標高676m、阿武隈山地南部にある山のようです。距離125.5km。59-59。帰宅後、カシミールで見てみると、泉ヶ岳と宇津峰は見通しとわかりました。どうりで強いはずです。1時間ほど運用しCL。誰一人来ない静かな雪面での無線運用、これはこれで新鮮な感じがありました。

VUデュアル八木(145MHz3エレ、430MHz3エレ)

標高1118mを表示

さて、かもしかコース途中に岡沼があります。いつもは干上がっているのですが、今時期のみ雪解け水が溜まって、沼になります。いわば幻の沼、毎年の楽しみでもあります。滑降コースへの分岐を過ぎてすぐ、青々と水を湛えた姿が見えてきました。今まさに刻一刻と雪が解けて水となり、水面が広がっていく、そんな様子も見て取れました。ここは風も強くはなく、いつまでも立ち去りがたい思いでしたが、バス時刻も迫って先を急ぐことにしました。

岡沼

山頂を振り返る

スキー場上部に出るとすっかり雪はなくなり、ここでスパッツを外し、いっきに駆け下りました。

スキー場上部より

蕃山・松倉沢ルートー展望地―開山堂―大梅寺 3/24

(2024/3/24 19:56:41)

蕃山・松倉沢ルートー展望地―開山堂―大梅寺 3/24

(2024/3/24 19:56:41)

平たい台地状の蕃山には、開山堂、西風蕃山、蛇台蕃山、萱ヶ崎山、新たに拓かれた南風蕃山、それに展望地を加えると350m前後の6つの小ピークがあり、それらを縫うようにいくつもの沢が流れ、意外なほどの水量だったりもします。

今時期なら何とかなるだろうと、気になっていた松倉沢の遡上ルートを辿ってみることにしました。

松倉・盲導犬訓練センター前バス停下車、今回も松倉登山口から入山。

松倉沢渡渉点

高巻きルート

沢をそのまま辿ってもよいかとも思いましたが、よく見ると渡渉点から先にわずかな踏み跡がありました。100mほどこの高巻きルートを進むと行き止まりとなり、そこから沢に下りてみました。

松倉滝

すぐに高さ2mほどの松倉滝が現れました。水量は少なく、滑らない沢床なので、そのまま登って越えることができました。この後も小滝があり、かまわず進むと上鳥屋沢の分岐に到着。

上鳥屋沢分岐

この辺りは小広い河原にいち面の落葉がたまって明るい静寂に満ちており、落ち着いた雰囲気があります。右手の沢の方が広く、そちらに入りたくなってしまいそうですが、左の上鳥屋沢を遡上していきます。

分岐付近

滝つぼを持つ小滝があり、高巻くことができず少し難儀しました。

小さな滝つぼあり

沢幅が狭くなり倒木も増えてきました

勾配が増した先に、高さ10mほどの2段小滝が現れました。このルート最大の難関、といってもさほどではありません。

2段小滝

2段小滝を上から見る

この2段小滝を越したところで、見覚えのある「はしご橋」が視界に入り、一般ルートに無事合流することができました。

はしご橋

はしご橋より沢ルート方向

ここまで、登山口から約50分。緊張する場面もありましたが、沢に分け入ってはじめて見える風景もあり、愉しめるルートと思いました。ただ、標識はもちろん赤布もなく、バリエーションルートであり、一般登山道ではありません。

はしご橋から52番鉄塔を経て、今回も展望地まで行ってみることにしました。大東岳の上部には雲、後白髭山や泉ヶ岳はくっきりとした稜線を見せてくれました。この展望地、自分的には蕃山で最も気に入っている場所ですが、なぜか他の登山者に出会ったことはありません。

大東岳

後白髭山 泉ヶ岳

展望地を後にいったん西風蕃山の方向に進み、途中から右折して53番鉄塔へ。カタクリの葉があちこち顔をのぞかせ足の踏み場もないほど、あと1~2週間で開花といったところでしょうか。

53番鉄塔へ

53番鉄塔より 七ツ森を望む

4つコブを越え開山堂に到着。

開山堂の少し先にある反射板の下で無線運用としました。ID-51のGPSでは標高309mを表示。樹木で眺望はありませんが、地形的には北東に開けているようです。145MHzにて仙台市内、名取市、石巻市、東松島市の4局と交信、その後430MHzにて本日もJP7IEL局にお相手いただきました。先週の南風蕃山よりもこの場所の方が信号は安定するようです。

反射板

下山はまだ辿ったことのない綱木コースと思い、反射板から南に下る踏み跡に入ってみました。赤布なし、尾根を外さなければ大丈夫なはずと下っていったところ、その尾根がなくなり、平たい斜面の杉林にとなって、道を失ってしまいました。杉林を歩き回っているうちに沢に出てしまい、アウト。あきらめて登り返すことにし、反射板まで戻りましたが、20分ほどロスしてしまいました。バス時刻も気になり、メインルートである大梅寺登山口に下ることにしました。

遠くに仙台のビル街が見えていました

小畑山

途中、小畑山に立ち寄り、急いで下りました。

大梅寺境内

下山口

バス時刻2分前に到着、なんとか間に合いました。

石舞台―開山堂―南風蕃山 3/17

(2024/3/17 20:49:12)

石舞台―開山堂―南風蕃山 3/17

(2024/3/17 20:49:12)

蕃山山中でまだ訪ねたことのなかった「石舞台」、松倉コースから少し離れたところにあるようです。前回、松倉登山口の様子もわかったことから、ネットにあった地図を頼りに行ってみることにしました。

松倉・盲導犬訓練センター前バス停で下車、松倉登山口から100mほど進み、右の分岐へ入ると、松倉沢。渡渉してすぐ松倉コース入り口となりますが、地図によると石舞台へはここを過ぎてそのまま直進するようです。

松倉登山口

松倉沢

石舞台へ

しっかりした踏み跡がついており安心して登っていくと、急に怪しくなって道を失ったかと思ったものの、適当に5分ほど登った先に「石舞台」がありました。手作り標識によると標高258m。大きな岩場なのかと考えていたのですが、石の露出した尾根の突端という感じで、どこにでもある里山の小ピーク、期待したほどの開放感はなく、ちょっと名前負けかな? といったところです。

石舞台 ↑ ↓

石舞台から北に細道が続いていました。いったん下って登り返すあたりで左折し、斜面をトラバース。赤布なし、左折するところがわかりにくく、踏み跡もほとんどなくなってしまい、カンに頼るしかありません。

斜面をトラバース

松倉コース合流点

しばらく斜面歩きが続いた後、松倉コースのしっかりした道に無事合流。合流点にも赤布や標識はないので、こちら側から石舞台に下るのも手ごわそうな気がします。

松倉コース

雑木林の中を登ってしばらく進むと急に視界が開け、開山堂の一角に到着。マンサクの咲く山頂、大年寺山のテレビ塔や仙台市街地南部が遠く望まれ、樹間にこれから行く南風蕃山とそれに続く尾根が見えてきました。

開山堂

開山堂より

開山堂付近より南風蕃山を望む

開山堂を後に4つコブをアップダウンし53番鉄塔を経て巡視路に入り52番鉄塔へ。ここから尾根に出て、展望地に寄ってみました。

53番鉄塔

52番鉄塔への巡視路 ↑ ↓

展望地へ

今日は快晴、雁戸山、大東岳、三峰山、泉ヶ岳、等々一望でした。山中、ここに勝る展望地は他になく、ここで無線運用とも思うのですが、高圧線からのノイズ、パルス、影響テキメンで無線不可。なかなかうまくいきません。

展望地より 雁戸山(左) 大東岳(右)

後白髭山、三峰山、泉ヶ岳

展望地を後に、51番鉄塔を経由し南風蕃山に到着。

南風蕃山山頂

樹木に囲まれ、ロケ的に良いわけではないものの、今回もここで無線運用としました。145MHzにて福島市、名取市、涌谷町の3局に交信いただき、後が続かず、いったんCL。この山頂で人に出会ったことはこれまでなかったのですが、今日は二組に会いました。いづれも西風蕃山方向から歩いてきたようです。1組はWコースへ、もう一組は往路を引き返していきました。

再び一人になったところで、D-starレピーターにてJP7IEL局と連絡をとり430MHzシンプレックスへ。VUデュアル(145MHz2エレ、430MHz3エレ)と以前作って使わずじまいだった5エレ八木との比較実験をしてみました。結果は送受信とも特段の違いは感じられず、ちょっと期待外れでしたが、逆にVUデュアルはオープンスリーブ方式にしては悪くないのでは? と少し見直しました。

430MHz 5エレ八木

下山はSコース。前回、登りに使ったものの、夢中で登ったので不確かなところもあり、確認しながら辿ってみました。Eコースと違い、こちらは道形、踏み跡はほとんどありません。赤布も山頂付近と入り口付近のみ。ただ、尾根の縁にそって一直線に下るだけなので単純ではあり、特に不安なく下っていきました。雑木から杉林に変わると赤布があり、見覚えのある旧作業道に出ることができました。

Sルートを下る ↑ ↓

旧作業道

南風蕃山方向を振り返る

下山口付近

松倉バス停より 紅梅が満開でした

南風蕃山のルートが新たに拓かれたことで、周回の自由度が高まり、蕃山歩きの愉しさも格段に増したように思います。里山の例にもれず、至る所に枝道や獣道があって、それがどこに続いているのか、あるいは行き止まりなのか、突然消えてしまうのか、そして思わぬ風景に出会ったりもする、辿ってみてはじめてわかる面白さ、道はどれほど辿っても尽きることがなく、たとえ迷ったとしても人家は近いので知れています。下草のないこの時期、あと半月ほどは蕃山散策、愉しめそうです。

南風蕃山 Sルート・Eルートを歩く 3/3

(2024/3/4 9:13:29)

南風蕃山 Sルート・Eルートを歩く 3/3

(2024/3/4 9:13:29)

南風蕃山への登山道は前回辿ったWルートの他、Sルート、Eルートがあることを知りました。それぞれWest、South、Eastの略かと思いますが、西風蕃山からの道はNルート(North)ということになるのでしょうか。数日前に雪も降り、どのような状態なのか見当つきませんが、入手した略図を頼りにSルートで登り、Eルートを下るという心づもりで、再び南風蕃山に向かいました。

茂庭台4丁目バス停で下車、今回も梨野水神口から入山。立石神社前で馬越石トンネルからの登山道に合流、いつもは太白山展望台方向に急坂を登るのですが、略図によるとここを直進するようになっており、その先がSルート登山口となるようです。

立石神社下の窪地を直進

倒木多数あり

所々に赤テープがあり、それを目印に倒木の多い斜面を緩く下っていきました。ほどなく沢と出合い、渡渉。道形はほとんどありません。荒れた作業道のようなところに出て、近くに乗用車が止まっていました。この辺まで車で入れるようです。登山口を示す「南風蕃山Sルート」の標識を探しましたが見つけられませんでした。

沢の出合

Sルートに入る

作業道から尾根に沿って獣道のような道形がかすかにあり、赤テープを頼りに慎重に進みました。途中、いつも散歩している大年寺山のテレビ塔方向が見える場所がありました。唯一の眺望。

遠くに大年寺山テレビ塔

Sルート山頂近く ↑ ↓

登るにつれ赤布もまばらとなり、ほとんど藪漕ぎ状態ではあるものの、何となくそれらしい踏み跡、それらしい空間は出現するもので、尾根筋を外さず登りつめたところ、見覚えのある南風蕃山山頂に無事到着しました。

誰もいない静かな山頂、しばし休憩後、前回同様、51番鉄塔を経て、西風蕃山まで行ってみることにしました。

途中の展望地からは奥羽山系の山は雪雲の中、秋保あたりの山々が見えるのみでした。展望地を過ぎたところに、前回気づかなかった「中央蕃山347m」の標識を見つけました。

展望地より

このあたりは前方の尾根より一段高くなっており、眺望の得られる興味深いルートと言えるかもしれません。

西風蕃山到着後、少し先にある見晴台まで足を延ばしてみました。北東方向に広く切り開きとなって東に仙台市街地、北に七ツ森が遠く見えていました。

西風蕃山山頂

見晴台より

往路を引き返し再び南風蕃山山頂へ。高圧線からは離れており、ここで無線運用としました。標高357m。樹木に囲まれてはいるものの、この山域ではそこそこ標高があり、地形的には悪くないのでは? 145MHzにて仙台市内および山元町、白石市の4局と交信後、430MHzDVにてJP7IEL局にお相手いただき、はじめ厳しい感じでしたが、ポイントを探ってなんとか安定交信となりました。昼頃から風が強まる予想で、下山の不安もあるので早めに撤収。

下山は予定通りEルートを辿ることにしました。山頂から東への分岐を入るとすぐ、左にEルート、右にSルートと書かれた赤テープがあり、左へ。藪を切り開いて間もないという感じの登山道が急坂となって続いていました。Sルートに比べ、道形は明瞭です。

Eルート、Sルート分岐点

Eルートを下る

樹間に仙台市街地が望めました。山中をさ迷っていると遠くに来たような感覚になりますが、我が家からいくらも離れていないのだな、とホッとしたります。

旧作業道のような平坦地に出て、いったん不明瞭になりますが、赤テープを辿ると再び明瞭となり、杉林の斜面を適当に下っていったところ荒れた林道に出合い、そこに「南風蕃山Eルート」の標識がありました。

林道出合

この林道を下ったところが松倉登山口となるようです。林道の途中、不明な分岐があって入ってみたところ、松倉沢を渡渉したすぐ先に開山堂への登り口がありました。

松倉沢

開山堂への登り口

林道に引き返し、ほどなく盲導犬訓練センターのある松倉登山口(下山口)に到着しました。このEルート、下山に使ったのでなんとかなりましたが、登りであれば、迷ったかもしれません。

松倉登山口

盲導犬訓練センターより南風蕃山方向を振り返る

Sルート、Eルートとも、踏み跡の不明瞭な箇所が多くあり、バリエーションの一つといったところです。また松倉登山口にも標識、赤布などはなく、知っている人にのみわずかに使われている、そんなルートのようです。今日は無線のほかは、山中、誰にも出会いませんでした。

蕃山五山めぐり 2/18

(2024/2/18 20:06:56)

蕃山五山めぐり 2/18

(2024/2/18 20:06:56)

仙台市街地の西、茂庭台と錦ヶ丘団地の間にある丘陵地が蕃山で、自分にとってはもっとも手軽に歩ける里山です。朝早く出れば、昼過ぎには自宅に戻れる半日の山歩き。先週歩いた際に、見覚えのない「南風蕃山」の標識を目にしました。新しく拓かれたルートのようです。萱ヶ崎山、西風蕃山、蛇台蕃山、蕃山開山堂、南風蕃山、いづれも350~370mほどの小ピーク。本日、気になっていた未踏のルートを辿りつつ、五つの山をめぐってみました。

茂庭台行きのバスに乗り、今回も茂庭台4丁目で下車し、南側斜面から入山。これまで知らなかったのですが、この登山口は「梨野水神口」といわれているようです。赤布や標識はありません。

梨野水神登山口(右)

太白山展望台を過ぎ、先週確認した「Wルート 南風蕃山へ」の標識から右の踏み跡に入りました。谷筋を一直線に下っていくので不安になったものの赤テープを目印に進むと沢が現れ、渡渉。登り返しとなり、ここからは良く踏まれた明瞭な道が続いていました。間もなく南風蕃山に到着。標高357m。明るい雑木林の中にぼっかり開いた小空間、眺望はないものの落ち着ける雰囲気を感じました。

南風蕃山分岐

谷筋を下る

沢の出合い

南風蕃山山頂 ↑ ↓

山頂からはいったん送電線の下の巡視路に下りるのかと予想していたのですがそうではなく、西風蕃山方向に尾根筋のしっかりした道が続き、51番鉄塔を過ぎると、切り開きの展望地に出ました。思いがけないサプライズ。今日は快晴、蔵王から船形山まで宮城・山形県境の山々が一望でした。

尾根筋の道

51番鉄塔

鉄塔付近より萱ヶ崎山

展望地から県境の山を望む

西風蕃山分岐へ

展望地を後に10分ほどで西風蕃山と開山堂の分岐に到着。まずは開山堂へ。53番鉄塔を通過し、4つコブのアップダウン、片道約1km、けっこう長いです。山頂に古いお堂があり、南東方向が開け太平洋が霞んで見えていました。標高356m。2山目。

53番鉄塔より落合、泉ヶ岳方向

蕃山開山堂 ↑ ↓

開山堂付近より

再び4つコブを越えて分岐まで戻り、ほどなく西風蕃山山頂。標高372m。3山目。通過点と言った感じの山頂で、樹木に囲まれ眺望もないので休む人もあまりいないようです。

西風蕃山山頂 ↑ ↓

続いて蛇台蕃山、西風蕃山の西にあり、これまで行ったことはありませんでした。わかりにくいですが、少し下ったところに古い標識があり、西風蕃山から15分ほどで到着しました。山頂には蛇台蕃山の他に「蛇台山」の標識もありました。標高366m。4山目。樹間に錦ヶ丘の団地と蔵王が見えていました。道は団地方向に続いているようです。

蛇台蕃山へ

古い標識

蛇台蕃山山頂 ↑ ↓

いったん西風蕃山に戻り、あとは何度も歩いている萱ヶ崎山へ。樅の大木が散見される落ち着いた感じの平坦な道。白滝不動分岐を過ぎ、ほどなく見慣れた萱ヶ崎山山頂に到着。5山目。これで蕃山5山めぐり完了です。

萱ヶ崎山へ

白滝不動分岐

萱ヶ崎山山頂 ↑ ↓

蔵王を望む

無線は萱ヶ崎山山頂から少し離れた高圧線の影響を受けない場所に移動、145MHzにて仙台市内のほか、白石市、蔵王町(後烏帽子岳)、気仙沼市、七ヶ浜町など6局に交信いただきました(VUデュアル八木)。その後、場所を北側に移動しJP7IEL局に430MHzDVにてのんびりお付き合いいただき終了としました。

小さい山ではありますが、アップダウンの繰り返しでほどよく疲れました。未踏のルートでは、この先にどんな道が続いてどんな景色があるのか、確かめたい気持ちが募るのはいつものことで、これが里山歩きの醍醐味なのかもしれません。今回は思いがけない展望もあり、歩きがいのあるコースだったように思います。

石堂山―深山―鷹討山周辺 2/12

(2024/2/13 4:58:31)

石堂山―深山―鷹討山周辺 2/12

(2024/2/13 4:58:31)

深山の北隣に石堂山があります。角田市側からこの山に直登するルートがあるらしいということは聞いていたのですが、先週、明通峠から登った際にその合流点がどこなのか、注意して歩いたにもかかわらず見つけられませんでした。萱ヶ崎山での交信の際、地元のOM局より詳しい情報を得ることができ、あらためて周辺を歩いてみました。

早朝の常磐線に乗りJR山下駅下車。山下生活センター登山口より入山。駒返しコースを登り、30分ほどで鳥越峠に到着。南に進むとすぐ深山となりますが、まずは北へ。

登山口付近 正面に深山、石堂山

先週無線運用した国見台を通過し、緩やかに下っていくと峠から10分もかからずあっけなく石堂山の見覚えのある標識が見えてきました。どなたが書かれたのか、味のある書体。これだけで記憶に残ります。

石堂山山頂

いただいた情報をもとに角田側からのルートを探したところ、探すまでもなく山頂からすぐのところに、尾根道と交差する西からの登山道がありました。十字路となって山元側にも道が伸びており、標識案内や赤布はないものの、なぜ先日気づかなかったのか不思議な気分になりました。

角田側からの登山道

疑問解消したところで、樹木で何も見えないこの山頂から無線運用してみました。標高231m。145MHzにてダメもとでCQを出したところ石巻市、相馬市の固定局より応答いただきました。どこにでもありそうな典型的な里山で、飛びそうもない、しかし地形的には悪くない、そんなところからの無線運用も面白いのでは?と思いました。

国見台に引き返し、鳥越峠から深山へ。公園化され過ぎている感じもありますが東西に眺望の良い山頂で、薄い雪雲をまとった蔵王、吾妻連峰が一望でした。

深山 ↑ ↓

隣の鷹討山を通過し、今日はその先にある展望地で無線運用することにしました。以前からわずかに眺望はあった場所ですが、広く切り開かれて蔵王側の視界が格段に良くなりました。標高300mほど。

145MHz。バンド内をワッチしたところ、思いがけず0エリア、新潟市の交信が51ほどで聞こえてきました。コールサインも十分了解できる信号。ローカル局同士のようで、相手局の信号は入りませんでした。この場所は以前にも1度だけ0エリア局が聞こえたことがあります。うまく抜けるパスでもあるのかもしれません。そのうち交信の可能性もあるのでは? ちょっと期待してしまいました。

デュアル八木を蔵王に向けてCQを出し、仙台市、福島県浪江町など6局と交信。特に遠方はありませんが、いつもの里山運用、これもまた良し。風が強まってきたところで、撤収としました。

尾根の途中から沢コースを下山。

沢に下りると数日前の雪がまだ残っていました。そこに何人かの靴跡も。そこそこ、このルートを歩く人はいるようです。

萱ヶ崎山 2/11

(2024/2/11 19:52:58)

萱ヶ崎山 2/11

(2024/2/11 19:52:58)

ここは合併前の仙台市の最高地点で、過去に何度も無線運用しました。山頂に鉄塔と高圧送電線があり、はじめは気づかなかったのですが、不規則に盛大な電磁波パルスを受けるということがわかり、以後、無線には不適ということであまり足が向かなくなった経緯があります。高圧線の影響から逃れられる運用適地はないか、あらためて探索してみたいと思い、本日登ってみました。

仙台駅前から茂庭台行きのバスに乗車。通常ルートの登山口は馬越石トンネルの脇にあります。ただ、交通量も多いので、今回は茂庭台4丁目バス停で下車し、南側斜面のルートから入山しました。標識や赤布はなく、入り口付近にイノシシの捕獲檻が設置されていたりして、少し不気味な雰囲気があります。実際、以前にイノシシが罠に閉じ込められているのを見たこともあります。団地内の人しか通らないのかもしれませんが、竹林のある登山道は良く踏まれて歩きやすい道です。

登山口付近

馬越石コース合流点

5分ほど登ると立石神社の祠の前で馬越石トンネルからのルートに合流、ここから急登を登ったところにあるのが太白山を正面に見る展望地で、今日は海も霞んで見えていました。

雑木の尾根道を20分ほど進むと西側が開け、送電線と鉄塔のある山頂に到着。蔵王が半分見えていたものの雪雲をかぶった状態。ここの山頂も西風が吹いて思いのほか寒く、長居はできないかもしれません。樹木で覆われてはいるものの、地形的には平らな山頂であり、登山道からさほど奥に入らない程度に藪漕ぎして、高圧線の影響を受けない良さそうな場所に当たりを付けてみました。冬場は下草がないので楽です。

蔵王方向

山頂

まずは1200MHz。自作した1λヘンテナでCQを出したところ仙台市内の固定局に応答いただきました。このアンテナでの初交信。お相手局はGPとのこと、こちらの電波はなんとか届いているようで51-51。はじめ59のレポートをいただいたのですが、市内とはいえけっこう離れた場所であり、そんなはずはないのではと思い、リアルレポートをお願いしたところSは振っていないとのこと51訂正。ヘンテナを回すと8の字というよりも小刻みに強弱あって方向が今一つ定まらない感じがありました。いろんな反射を拾っているのかもしれません。続いて5エレプリンテナの比較実験に協力いただきました。こちらも51-51変わらずではありますが、信号が太くなって安定した感触があり、相手局からも同様のレポートをいただきました。1λヘンテナと5エレプリンテナ、それぞれ利得なりの手ごたえがあったかな、といったところです。その後もメインでCQを出してみましたが後が続かず、本日も1局のみ、1200MHz、相変わらずです。

145MHzにQSY。白石市、角田市、山形市の3局に交信いただいたところで、雪も舞ってきて耐えられそうもなく、撤収としました。

往路を戻る尾根の途中に「南風蕃山Wルート」なる小さな標識と枝道があるのに気づきました。萱ヶ崎山を含むこの山全体が「蕃山」であり、西風蕃山とか蛇台蕃山とかいくつかピークがあるものの、「南風蕃山」というのは初めて目にしました。あまりに寒く、今回はパスしましたが、ちょっと興味が湧きました。そのうち訪ねてみたいと思います。

下山口 バス停付近