無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

現在データベースには 408 件のデータが登録されています。

大森山(気仙沼市)

(2018/5/13 20:17:08)

大森山(気仙沼市)

(2018/5/13 20:17:08)

十数年前、同じ気仙沼市でつつじの名所として知られる徳仙丈山に登った時に、見晴らしの良さそうな山が隣に見えていました。当時、ガイドブックにも見当たらず、それが大森山という名であることはしばらく経ってから知りました。いつか登ろうと思いながらなかなか果たせなかった山。標高756m。

津谷川集落からの大森山

岩手県一関市千厩から右折、県道18号に出会い、東進すると刈谷野バス停と大森山登山道入り口の標識・看板が目に入りました。そこを左折。大森集落の最後の民家を過ぎると未舗装の林道に変わり少し不安になってきたころ、ネット情報にあった太田清水、さらに赤金台の東屋が見えてきました。この道で間違いないと一安心。赤金台は南に展望があり、モービルならここから無線運用も悪くないかもしれません。さらに数分で「大森山登山口」標識と車5台程の駐車スペースに到着しました。

県道18号 登山口への入り口

赤金台

登山口

防火帯を兼ねた幅広の登山道。30分ほどの登山、というよりハイキング。今日は霞みがかって遠くは見えないものの、山頂からは北方向にまだ登ったことのない山々が霞に浮かんでいました。

大森山山頂

誰もいない山頂で、さっそくアンテナを設置。3エレ八木を適当に回しながら、2時間ほど運用(145MHz FM)。宮城県内のほか、岩手、秋田、山形、福島各局に交信いただきました。北は葛巻町で140kmほど。青森局のCQも51程で聞こえ応答しましたが、届かなかったようです。北上山地が壁になっているような印象がありました。西は秋田県男鹿市185km。山形県西村山郡朝日町135km。南は福島市150km。信号の伸びは特段感じられなかったものの、西と南は悪くないようです。

145MHz3エレ

FTM10S(145MHz)

430MHz3エレ

今回もD-STARレピーターへのアクセスを試みてみました。ここから近い南三陸町の神行堂山ではまさかのアクセス不可となったことから、今日は430用の3エレを持参。仙台青葉430、仙台430、岩手滝沢430の3カ所にアクセスすることができました。花巻430はダウンリンクなし。仙台まで82km、滝沢までは105kmほど。ID51、5W送信。レピーターからの信号は方角を合わせS7~9といったところで、仙台青葉430にて山掛けで2局に交信いただきました。

想像していたとおり、つつじに覆われた高度感のある明るい山頂。気に入りました。今日は7エリア以外との交信はなかったものの、伝搬的にも西に伸びそうな感触がありました。またいつか登ってみたい山です。

百間堤(全国ため池100選)付近の棚田

帰路、県道18号を北上すると「畑の沢鉱泉 たまご湯」の看板がありました。この辺りに温泉はなく、「鉱泉」というのもどこか惹かれるものがあり、寄ってみました。いかにも粗末な平屋の湯小屋の戸を開けると、受付と休憩部屋があり、3人ほど昼寝中でした。聞くと明治時代からあった源泉を活用しようと14年前に地区自治会が手作りで建物を作り、運営しているとのことで、気さくな皆さんが対応してくれました。湯舟は4人も入ればいっぱいになる小ささですが、とろりとした湯質はすばらしいものでした。「源泉を見ていって」というので、見に行ってみると、畑の中に小さな池があり、それが源泉の吹き出し場となっていました。16度の冷泉、年間を通して温度は変わらず、震災の影響もなく湧き続けているそうです。

たまご湯

源泉

泉ヶ岳定点運用2018 5/6

(2018/5/6 16:32:49)

泉ヶ岳定点運用2018 5/6

(2018/5/6 16:32:49)

ここ数日、不安定な天候で出かけられませんでした。今日は好天予報ということで、早起きして泉ヶ岳(仙台市泉区 標高1172m)に登ってみました。今シーズン第1回目の山頂定点運用。

地下鉄泉中央駅から始発のバスに乗り、登山口着午前8時。登山日和とあって、広い駐車場は7割方埋まってました。いつものカモシカコースを登ること約80分、山頂着。しばらくぶりの登山で大汗かいてしまいました。山頂部まで雪はすっかり解け、中腹の岡沼あたりは新緑真っ盛り。山頂付近からは、遠く朝日連峰と飯豊連峰の一部(たぶん北股岳)が見えていました。何度も登っていますが、この山から飯豊が目視できたのは初めてです。

山頂

船形山方向

さて、ここ数年続けているこの山頂での定点運用。今シーズン1回目となります。いつもはアマチュアVU、DCR、特小に各種アンテナ、測定器など諸々ザックに入れてくるのですが、今日は体を山に慣らすのが目的なので、VUハンディ機のみとしました。

<本日の装備>

リグ ID-51(主に145MHz FMで運用)

アンテナ 2エレ八木(ナテックNY144X)

はじめに2エレ八木のロッドを短くして430MHzに合わせ、D-STARレピーターへのアクセス(山掛け)を試みてみました。福島430、福島伊達430、天童430、山形高畠430、いづれもダウンリンクなし、アクセス不可。郡山430は仙台430と同周波数のため、仙台430につながってしまいました。ということで全滅。2エレ+5Wでは厳しいようです。145MHzではハンディ機5Wで十分交信できている地域のレピーターなので可能性はあると予想したのですが、残念。次回は別のアンテナで再挑戦を期すことにします。

さて、帰りのバス時刻が12時55分。乗車するには11時40分には下山を始めなければなりません。運用時間は正味2時間弱。アンテナを蔵王方向に向け、145MHzをワッチすると移動各局の声が聞こえてきました。時間があればお声がけすることにして、こちらもCQを出して運用。宮城県内各局のほか、山形、福島各局16局に交信いただきました。西は米沢市、西村山郡朝日町、山形市、南は福島市、相馬市、郡山市など。最遠方は福島県石川郡古殿町の三株山山頂移動局でした。阿武隈南部とのことで、初めて耳にする山。標高842m。相手局もハンディ機、51-52。距離155km。無線運用しているとあっという間に時間が過ぎていきます。あわただしく撤収、いつもの移動各局にお声がけもできないまま、下山となりました。

<NY144X>

なんとなく受信用という印象があって、ほとんど使うことのなかったナテックの2エレ八木。今回使ってみて、ハンディ機なら送信も何ら問題ないことがわかりました(耐入力公称10W)。2エレなので利得的には期待できないものの、いくらか混信は避けられます。なんといっても軽量コンパクト、これからも使ってみたいと思います。

ナテックの2エレ八木

(2018/4/30 17:44:27)

ナテックの2エレ八木

(2018/4/30 17:44:27)

今年2月に運用開始されたD-STAR仙台青葉430レピーター。宮城県内のほとんどをカバーしてくれるようで、山掛けあるいはゲート越えで連絡を取り合い、DCRや145MHzでのシンプレックス交信に移行する、というような場面が多くなっています。なので、430と145のデュアルで使えるアンテナが必要で、軽量、簡便、そこそこの性能のものはないかと考えをめぐらせています。山岳定番のRH770やAWXアンテナもその一つ。

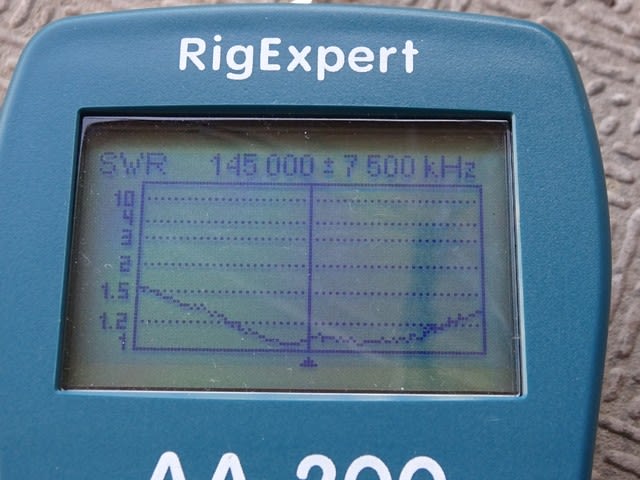

ふと、10年ほど前に購入し物置に眠っていたナテックの144MHz2エレ八木のことを思い出し、しばらくぶりに使ってみることにしました。「狩猟用八木アンテナ」として販売されているもので、エレメント材質がロッドアンテナタイプと形状記憶合金タイプがあります。自分が購入したのはロッドアンテナタイプです(型番NY144X)。ロッドをすべて伸ばすと145MHz帯にマッチします。いたずらしてロッドを最も短くした状態でSWRを計ってみたら430でも1.5に納まってくれました。この場合、放射器のエレメント寸法29.5cm(給電部含む)。ちょっと短いので少し伸ばしてみたものの、かえって悪化してしまいます。ロッド最短状態がベスト。SWRベタ落ちとはなりませんが、送信できないこともないのでは?

430MHz

145MHz

本日、移動地はいつもの大年寺山(仙台市太白区)。ここは3本のテレビ塔があり、特に430帯の抑圧がひどく、ノイズのみでS5~7振ってしまいます。ロッドを短くして430をワッチしたところ、方角によってはさほどノイズを拾わないことがわかりました。D-STAR仙台青葉430レピーター山掛けでお呼びしたところ、昨日に続きJP7IEL局さん(大崎市固定)より応答いただきました。レピーターアクセスは問題なし。続いてシンプレックスで各種実験。はじめに430FM(5W)。入感ポイントを探りなんとかノイズの中に変調を確認。DVモードに移行したところ、多少ふわふわ感を伴いながらも復調してくれました。51-51。430FMではより遠方の局とも交信できましたので、この状態で送受信とも可能ではあるようです。続いてロッドを伸ばし、145MHzにQSY。FM、DVとも信号がぐんと上がり1Wでも53-53。C4FMもDVとほとんど変わりありませんでした。試しにRH770でお呼びしたところケロケロで復調せずとのレポート、2エレに戻し安定復調という場面もありました。

収納状態

AWXアンテナのようにそのままでデュアルバンドとはいかず、エレメントを伸ばしたり縮めたりという手間はありますが、1本で両バンド使えるとの手ごたえはありました。重さ240gと軽量。145MHzについては性能的にも悪くありません。時々使ってみたいと思います。

大山公園、一本松公園(山形県大江町、朝日町)

(2018/4/29 21:32:16)

大山公園、一本松公園(山形県大江町、朝日町)

(2018/4/29 21:32:16)

今日は知人に会いに山形に出かけ、時間をみて付近の高台から無線運用してみました。

午前は大江町の大山公園。標高200~300mと思われますが、ほぼ360度の眺望が得られるなかなかの展望地で、長大な尾根を連ねる残雪の朝日連峰は圧巻です。145MHzFMでCQを出したところ、山形各局及び仙台市宮城野区の固定局と交信いただきました。ハンディ機5Wでも仙台市内まで届くようです。続いてD-STAR天童430レピーターから仙台青葉レピーターにゲート越え。JP7IEL局さん(宮城県大崎市固定)に応答いただきました。DCRでも可能なのでは?ということで、試したものの、まったくメリットなし。あちこち歩きまわってお呼びしたものの、残念ながら応答はありませんでした。

大山公園(西村山郡大江町)

朝日連峰

午後、大江町から南西に約10km、朝日町へ。何度か訪れたことのある椹平の棚田が見渡せる一本松公園から短時間、運用してみました。ここも西に大朝日岳、南に白鷹山、北に月山、葉山と風光明媚なところではありますが、奥まっている上、ほぼ同じ高さの丘陵地が連なり、ロケ的には良いわけではありません。D-STAR天童430レピーターまでの距離二十数km。ダメもとでアクセスを試みたところ、ダウンリンクあり。ゲート越えで仙台青葉レピーターから再度JP7IEL局さんに応答いただき、DCRにQSY。何度か位置を変えながらお呼びし、何度目かで変調を確認。デジタルなので、イチかゼロ。突如、音声が聞こえてきます。大山公園よりもロケ的に不利と思われ、つながることはないだろうと考えていたのですが、位置決めした後はメリット5で安定交信となりました。距離約78km。帰宅後、カシミールで確認してみると、船形山が壁になり、とてもつながりそうもない位置関係。DCRの貫通力にはホント、驚いてしまいます。

一本松公園より椹平の棚田(朝日町)

宮宿の集落と白鷹山

D-STARレピーターも依然と比べだいぶ増えてきました。移動先からゲート越えで連絡をとり、シンプレックスで交信実験、そんな活用方法にも少し手ごたえを感じました。

水平AWXアンテナを試す

(2018/4/22 16:52:42)

水平AWXアンテナを試す

(2018/4/22 16:52:42)

本日の移動地は泉ヶ岳旗頭展望台(仙台市泉区)、標高787m地点。この場所は今シーズン2度目となります。前回はまだ残雪がありましたが、今日の気温25度以上、スキー場の急登はまともに日が射し、大汗かいてバテ気味になってしまいました。

<本日の装備>

リグ ID-51、FT1XD

アンテナ AWXアンテナ、RH770

いま一つ動作が不明なAWXアンテナの挙動を確かめようと、水平にしたり、垂直にしたり、あるいは手持ちで回しながら、試してみました。福島県二本松市移動(奥岳登山口付近)のJA7RTG局さんとのスケジュール交信。距離92.8km。見通し外。RH770を使い、145MHzのDV、C4FMとも100mWローパワー、51-51で交信成立。AWXアンテナでは水平はケロリがあり厳しい状態、垂直で51-51、RH770よりも安定感が増した感触がありました。地面に対し水平の方がSが上がるというのは思い違いで、通常どおり垂直設置の方が良いのかな、とも思ったのですが、再度手持ちで水平にしたところ、垂直よりSが上がる場面がありました。垂直と水平ではアンテナ向きは異なるようです。

その後、145MHzFMにてCQを出し、県内および福島局に交信いただきました。手持ちで水平、垂直を試したところ、やはりおおむね水平が良好となりました。S1~2上がるとのこれまでの感触通りの結果。また、地面に対し水平でなく、横向きにした場合も、垂直よりSが上がるケースが見られました。水平や横向きで、指向性が強まる印象もあります。ただし、手持ちで回していると余裕なく、こちらのSの振れ方を追うのが精いっぱい。送信について確かめるまでは至らず、です。いづれにしても、偏波面を変えてみる、これも移動運用ならではの面白さかな、と思います。もうしばらくこのアンテナを試してみます。

この間、VUにおいてFMアナログとデジタルの比較実験を続けています。アナログでノイズの中から何とか聞き取れる41程度の信号の場合、デジタルでは実にクリアに復調するケースが多々あります。まさに別世界。ほんと快適です。極端に弱い信号ではまったく復調しなくなるものの、その限界点は思いのほか粘りがある、との印象です。特に145MHzデジタル。QRPでどこまでできるのか、なかなか興味深いものがあります。

水平AWXアンテナ

(2018/4/21 18:15:50)

水平AWXアンテナ

(2018/4/21 18:15:50)

145MHzと430MHz、デュアルで送信可能なAWXアンテナ。ここ数回の運用で、何度か手持ちで使う場面があり、垂直状態で使うよりも水平に寝かせた状態の方がSが上がるという経験をしました。偏波面は一様でないので相手局次第ではあるものの、おおむね水平の方がS1~2上がります。送信については相手局からレポートをもらったわけではないので不明。このアンテナは、給電の仕方によっても垂直、水平が変わるという説も散見されます。ただ、立てた状態が垂直とすれば横に倒した状態が水平なのか、それでは寝かせた状態はいったい・・・。自作したのは、エレメント長各49cm、芯線側を上に、網線側を下にそれぞれ「くの字」に給電する通常のタイプですが、このアンテナの動作はいま一つ分からないところがあります。とりあえず、地面に対し寝かせた状態を水平AWXアンテナとしておきます。

収納状態 長さ約25cm

そんなわけで、三脚に水平設置で使えるようにしてみました。SWRを計ってみたところ、マッチングも両バンドとも特に問題なし。ベランダで受信した限りでは、やはりこの状態の方が良好に思えます。果たして送信はいかに? 次回の移動運用で使ってみます。

神行堂山(南三陸町)

(2018/4/8 18:15:52)

神行堂山(南三陸町)

(2018/4/8 18:15:52)

南三陸町の中心部、志津川から西に入った山間に入谷があります。童子山、惣内山などの山々に囲まれた箱庭のような集落で、かつて養蚕が盛んだったと見え、そこかしこに放置された桑畑やこの地方特有のスレート(玄昌石)屋根の民家が点在する里の風景が気に入り、何度か足を運んでいます。今日はあちこちで炭焼きの煙がのぼっていました。その入谷集落の最高峰が神行堂山、といっても標高461m。典型的な里山です。山頂へのルートはいくつかあるようですが、自分は山の神平からしか登ったことはありません。坂の貝峠からも登れるようですし、それとは別に山頂から北に下る踏み跡もあります。機会をみて踏査してみたいと考えています。

山の神平より

登山口から約40分の登りで、あっけなく山頂着。寒の戻りで肌寒いものの、高曇りでまずまずの天気。この山にしても惣内山にしても、山中で人に出会ったことはありません。静かな里の静かな山。今日もXと自分のみ、登って下るまで誰に会うこともありませんでした。

山頂

AWXアンテナにて

さて、無線の方は、本日もJA7RTG局さん(福島県二本松市奥岳駐車場付近移動)と145および430デジタルDVモードでの交信実験。奥岳付近は季節外れの降雪と風で厳しい様子ではありましたが、双方100mWにて51-51で交信できました。雪の影響によるメリットの低下もあったようです。距離156km。たとえ信号強度が弱くとも安定して復調さえすればアナログより快適。ローパワーでもまだまだ距離は伸びそうな感触でした。

終了後、D-STARの仙台青葉430レピーターに山掛けでアクセス可能かどうか試してみました。何度かアンテナの向きを調整して試したものの、残念ながらダウンリンクの戻りはありませんでした。楽勝で届くと予想していたのですが、甘くなかったようです。145MHzFMでは宮城県内のほか、岩手、秋田各局に交信いただきました。最遠方は秋田県山本郡八峰町の高峰山(367m)移動局。日本海側、青森県との県境の町とのことで、距離約208km。レポート51-55。不安なく交信を続けることができました。お互い低山にも関わらず奥羽山脈の山々を越え、よく届くものです。

本日も交信いただきました各局さまに感謝。ありがとうございました。

本日の萱ヶ崎山

(2018/4/1 16:24:01)

本日の萱ヶ崎山

(2018/4/1 16:24:01)

今日も萱ヶ崎山に登ってみました。前回から2週間しか経ってませんが、登山口は紅白の梅が満開となっていました。登山道の周辺はカタクリの葉が顔を出し、花を付けた株もちらほら。里山もめっきり春らしくなってきました。茂庭台団地から直登するこのルートは標識がない上に藪っぽく、他の登山者と出会ったことは一度もありません。今日も人とは会わなかったものの、偶然にもカモシカと出会ってしまいました。先方も驚いたようで、しばらくこちらの様子をじっと伺い、登山道の奥に消えていきました。良い写真が撮れず残念。市街地に近いこんな里山でもカモシカが住めるだけの環境が残っている、これはこれでありがたいかな、と思ったりもします。

薄曇りの曇天ながら、山頂付近からは蔵王連峰が今日も一望でした。風もなくまずまずの運用日和。先週に続きJA7RTG局さん(白石蔵王移動)とデジタルモード(DV)でのスケジュール交信。145および430のデジタルにてロングにお付き合いいただきました。

本日もツインデルタループ

その後145MHzFMでCQを出したところ、福島県会津美里町の固定局から応答がありました。この山で会津の局は初めてです。レポート54-55。相手局は50W、こちらは5W。高台のロケから1段GPとのことで、驚くほど安定した信号で交信を続けることできました。距離約135km。帰宅後、カシミールで確認したところ、吾妻連峰の一切経や東吾妻山がまともに壁となる位置関係。反射なのかあるいは吾妻山回折なのか、ローパワーのこちらの信号がよく届いたものだと不思議な気分になりました。前回は0エリア、新潟の局も聞こえてきました。標高わずか370mほどの低山で、高圧線や鉄塔もあり、けっして良いロケとは言えない山ではあるものの、この山でしか得られない意外なパスがあるのでは?などとあらためて見直した次第です。

泉ヶ岳 旗頭展望台

(2018/3/25 16:25:34)

泉ヶ岳 旗頭展望台

(2018/3/25 16:25:34)

今シーズン1回目の泉ヶ岳、といっても山頂ではなく、中腹にある旗頭展望台。標高795m地点。同じバスに乗車した単独の3名が山頂に向いました。山頂直下の斜面は相当な残雪とみえ、皆さん、アイゼン、ワカンなどお持ちのようでした。こちらは中腹までなので急ぎません。冬場のリフト運行も終了し、閑散としたスキー場をゆっくり登ること約30分で目的地に到着。晴天を期待して登ったのに、あられの舞う予想外の天候。天気予報が半日ズレてしまったようです。そのうち、回復するだろうと、さっそくアンテナを設置しました。

<本日の装備>

リグ ID-51

アンテナ AWX・ツインデルタループ兼用アンテナ

DCR、特小

AWXアンテナ

今日は福島市の千貫森(標高465m)移動のJA7RTG局さんとのスケジュール交信。145MHz、430MHz両方のデジタル(DV)を試したいので、久しぶりにAWXアンテナを使ってみることにしました。SWRを計ってみたところ、両バンドとも無調整で1.2以下。デュアルで運用することはめったにないのでこの数年使わずじまいでしたが、こういう時は重宝します。はじめに145DV、双方100mWのローパワーに落とし52-52でレポート交換。続いて430DVに移り、同じく100mWで52-53。どちらも安定して復調し、どちらかといえば430の方が良好との印象でした。距離80.5km、障害物があり見通しではありません。100mWにパワーダウンすることで、微妙な違いが実感されたように思います。山岳では145の方が良いとの印象がありましたが、それもケースバイケース、430の伝搬もなかなかのものといったところでした。

ツインデルタループ

スケジュール交信を終え、せっかくなので、いつもの145MhzFMで運用してみました。AWXアンテナのロッドを伸ばし、垂直エレメントを両脇に追加。これでツインデルタループに早変わり。この場合、2m専用となります。推定利得は6dbほどでしょうか。1辺70cmの3角ループが横に二つなのでそれなりの大きさではあります。開口面積の広さが関係しているのか帯域は広く、SWRを計ったところ、上から下までバンド内ベタ落ちとなりました。CQを出したり、応答させていただいたりで、約1時間運用。県内各局のほか、福島県二本松市、相馬郡新地町、田村郡小野町の各移動局に交信いただきました。福島各局との交信はいづれも蔵王反射でした。

DCRでも石巻市(御番所公園)、松島町(白坂山)、利府町(県民の森)各移動局と交信。タイミングを逃しQSOに至らなかったケースも何局さんかありました。

昼過ぎ、天気もすっかり晴れ上がり、一気に雪面を下山。山頂に向かった数名もバス停に戻り、事なく車中の人となりました。本日も交信いただきました各局さま、ありがとうございました。

萱ヶ崎山

(2018/3/18 16:57:51)

萱ヶ崎山

(2018/3/18 16:57:51)

しばらくぶりに萱ヶ崎山(仙台市太白区)に登ってみました。約1年ぶり。この山は大梅寺から蕃山を経て山頂に至るコースをはじめ、いろんなルートがあります。自分はたいてい茂庭台からの直登ルートで登り、バスを降りて約30分で山頂に着いてしまいます。歩く人が少なく、標識は皆無、数カ所に赤布が取り付けられているのみで、細々とした登山道が山頂まで続いてます。南西の眺望がきき、今日は残雪の蔵王連峰が一望でした。すでに数名の登山者が山頂で休憩中ということで、少し下った南斜面でアンテナを設置しました。

1月のニューイヤーQSOの最中に故障してしまい、修理から戻ってきたFTM10Sの試験を兼ねて運用。145MHzをワッチすると、バンド内静かで、いつも移動運用されている局の声も今日は聞こえません。何度かCQを出し、ポツリポツリと断続的に数局にお相手いただきました。宮城県内局のほか福島県福島市、相馬市、山形県高畠町各局。高畠町とはこの山からは初QSOでした。交信には至らなかったものの0エリア新潟局の信号も聞こえてきました。コンディション的には悪くなかったのかもしれません。機会をみて、2mSSBで0エリア向けに試してみようかと思います。FTM10Sも問題なし。やはりこのリグ、使いやすいです。電源はリチウム電池18650Bを3本直列。約2時間の運用(10W設定)で、終了時の電圧10.7V。軽いのになかなかのスタミナと言えます。今のところ、この組み合わせがベストでは、と考えています。

本日はDCR、特小でも各局にお相手いただきました。交信いただきました各局さま、ありがとうございました。

execution time : 0.061 sec