無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

現在データベースには 408 件のデータが登録されています。

泉ヶ岳定点運用2017 6/10

(2017/6/10 20:06:42)

泉ヶ岳定点運用2017 6/10

(2017/6/10 20:06:42)

本日も泉ヶ岳定点運用。今年2回目。不安定な天候でした。登っている最中に時雨れてきたので、スキー場上部での運用に変更しようかと気弱になったところで少し明るくなり、ダメもとで山頂まで登ることに。いつもの場所にアンテナを設営していると、みるみる青空が広がり、風もおさまってきました。奥羽山脈もすっきり晴れ上がり、蔵王はおろか、遠く霞の中に朝日連峰もうっすら見えるではありませんか。山は登ってみなければわかりませんね。

山頂付近より三峰山、船形山

<本日の装備>

リグ FTM10S(145MHz10Wで運用)

バッテリー SHORAIリチウムフェライト4Ah

アンテナ 変形3エレ八木

引き続きこの組み合わせで試してみることにします。三脚に設置後、いつもの通りSWRを計ってみました。3エレの反射器をまっすぐに伸ばした状態で1.3、出力8W前後。次に反射器を「く」の字に折り曲げた状態で1.0(針動かず)、出力10W。やはり「く」の字に折り曲げた状態でベストマッチングとなるようです。マッチングセクションはあえて設けず、エレメントの長さ、間隔、角度のみでマッチングさせた方が無駄なく、効率的なのでは?との印象を強くしています。シンプルイズベスト。いくらか重さも抑えられます。

アンテナを前回より少し西向き、朝日連峰方向に向けCQを出してみたところ、新潟県長岡市固定局より応答がありました。ノイズなくたいへんクリアな変調かつ信号強度。54-55でレポート交換。耳Sだけなら59送っても良いほどの安定したQSOを続けることができました。ビッグな八木でもお使いですか?とお聞きしたところ、9.5m高の3段GPとのこと。距離約200km。蔵王連峰、飯豊連峰が二重の障壁となる位置関係にあるものの、反射なのか、あるいは回折なのか、いづれにしても絶妙な伝搬というほかありません。ほんと良く届くものです。コンディションも上がっていたのかもしれません。南は福島県郡山市、福島市、西は山形県米沢市、高畠町、山形市、天童市、および宮城県内各局に交信いただきました。

バッテリーの減りも確認しました。運用前13.5V、運用後12.9V。いったんリグの電源を切り、再度表示させたところ13.1V。2時間の運用でほぼ連続して17局と交信、送信時間もけっこう長い方だったと思います。山頂で10W運用と伝えると、何局さんからバッテリーのことを尋ねられました。前回、今回と使ってみて、このバッテリーのスタミナには感服します。自分の場合、長くて3時間程度の運用ですが、FTM10Sと組み合わせたこの運用スタイルに限定すれば、バッテリー問題は解決と言えなくもありません。430MHzではどうなのか? 次回、試してみます。

アンテナ装備一式

本日も交信いただきました各局さま、ありがとうございました。

泉ヶ岳定点運用2017

(2017/6/4 16:19:04)

泉ヶ岳定点運用2017

(2017/6/4 16:19:04)

今シーズン第一回目の泉ヶ岳定点運用。仙台以南の太平洋側は晴れの予報に期待して登ったものの、山頂は時折時雨が舞い、肌寒く、あいにくの天気で、思ったほどの強風でなかったのが救いでした。始発のバスに乗って登山口駐車場着が午前8時。すでに駐車場は6割方埋まってました。バスを降りた5名は皆、単独登山者で思い思いのコースを登り始めていきました。自分は、いつものカモシカコース。何名かの先行者を追い越し、9時15分山頂着。日差しのないどんよりとした広場に登山者はなく、これから賑うであろう山頂を避け、藪漕ぎをしていつもの運用地にアンテナを設営。

山頂付近より後白鬚山

<本日の装備>

・FTM-10S(145MHzで運用)

・SHORAIリチウムフェライトバッテリー4Ah

・変形3エレ八木(三脚設置)

本日の主な目的は、変形3エレを試してみること、10W出力によるバッテリーの減り具合を確認することの2点。12時55分発のバスで帰ることを考えると、11時40分には下山を始めなければなりません。運用時間は約2時間。

南西(蔵王方向)に3エレを向け、SWRを計ってみたところ、針は微動だにせず。パワー計に切り替え、間違いなく10W出ていることを確認。運用場所による変化がほどんとなく、再現性良好、扱いやすいアンテナと言えます。向きを変えず、そのまま運用。

南は福島県田村市の大滝根山移動局。福島県沿岸部の南相馬市や相馬市。郡山市、福島市、伊達市各局。西は新潟県新潟市中央区、山形県朝日町、大江町移動局、山野辺町移動局、山形市各局。北は岩手県盛岡市移動局。宮城県内は大崎市から白石市まで各局に交信いだき、合わせて25局でした。この山から朝日町は初めてでした。新潟市とはこれまでも何度か交信できていますが、52-55で不安のない安定したQSOを続けることができ、これなら他の0エリア各局とつながるのでは?と期待したものの、1局のみでした。盛岡はアンテナ真逆で入感、西向きに直し59-53にレポート訂正、といったところでした。

この山頂で、10W+3エレでの運用は初めてで、これまでより各局から良好なレポートを得られた感触はあるものの、信号の伸びはさほど感じられず、の結果でした。また、今回は時間が限られ、バンド内をワッチする余裕はなく、どのようなエリアの信号が入っていたのか、確認には至りませんでした。

さて。リチウムフェライトバッテリーの減り具合はどうであったか?運用開始時13.4V。約2時間、10Wで25局と運用を続け、終了時12.9V。帰宅後、再度確認したところ、13.0V。運用中も時々電圧を表示させましたが、なかなか減りません。詳しいことは判らないものの、リチウムフェライトというのは、13Vあたりの高い電圧を維持する傾向にあるようです。最終段階で、急激に電圧が下がってシャットダウンということになるのかもしれません。予想以上に頼もしく感じました。無線運用には願ってもないバッテリーと言えるのでは? それともう一点、FTM-10Sの省エネの素晴らしさも実感。10Wパワーで消費電流2.0A。このリグならではの、この減り具合。この分だとまだ数時間持ってくれそうです。次回は、シャットダウン寸前まで使ってみようと思います。

変形3エレ持って大年寺山

(2017/5/28 18:11:24)

変形3エレ持って大年寺山

(2017/5/28 18:11:24)

久々の休日、どこか山にでもと思い、早朝に蔵王刈田岳のライブカメラを確認したところ、濃いガスの中。いつもの大年寺山にて散歩運用に変更し、先日作製の変形3エレ八木の使い勝手とLiFeバッテリーの持ちを試してみることにしました。

<本日の装備>

リグ FTM-10S(145MHzで運用) 10W

バッテリー SHORAI LiFeバッテリー 4Ah

アンテナ 変形3エレ

<変形3エレ八木>

組み立てはロッドエレメントを所定の長さに伸ばして、揃えるだけなので、なんの手間もありません。三脚に設置し終えて、SWRを計ってみたところ、前方(北)に向けたときに最も下がり1.0(針が動かず)、西に回すと1.1(ほんの少し針が振れる)程度で、ホームで計った際と同様、ほぼベタ落ちを確認。アンテナによっては運用地の環境でけっこう変わることがありますが、このアンテナはさほど影響なく、再現性も悪くないようです。ちなみに反射器を「く」の字でなく、まっすぐにしたところ、1.3程度に上がります。これでも全然問題ありません。今回は、「く」の字に戻し、変形3エレとして使いました。

はじめに福島県川俣町の女神山山頂移動のJA7RTG局とQSO。アンテナの向きは南西、蔵王方向。59-55。RTG局はハンディ5Wとのこと、こちらは10W。北西に回すとまったく入感しなくなります。ブームが短いので利得は期待できませんが、指向性はまずまずの感触です。

終了後、メインをワッチしていたところ「・・・/1」のCQが聞こえてきました。サブに移っても同様の強さで入感。栃木県那須町の茶臼岳移動局。大年寺山で1エリアの信号が聞こえてきたのは初めてです。お呼びしたところ、強い局に負けてしまうようで、なかなかつながりません。3度目に拾っていただきました。52-52。標高1915mの山頂付近からハンディ機とのことでした。安定した信号なので、手持ちではなく、何かアンテナを固定されての運用と思いますが、詳しくは聞かないでしまいました。こちらの八木方向は真西で、どこかに反射しての信号のようでした。距離148km。交信後、アンテナをRH770に換えて受信してみたところ、ノイズ混じりとなり31から41に低下。これだと交信は厳しかったと思います。

続いて、岩手県釜石市からのCQが入感。五葉山山頂局。3エレを北東方向に向け、59-59。たぶんハンディ機かと思いますが、たいへん強力な信号でした。帰宅後、カシミールで確認したところ、なんと五葉山と大年寺山は見通しであることが判明。距離130.8km。特小10mW交信の可能性も十分ありうる位置関係と言えます。北方向では、大崎市鬼首の禿岳移動局とも交信できました。下山途中とのことでしたが、59-52。相手局は0.5Wかつ手持ちのようで、若干信号の振れはありましたが、良好に交信を続けることができました。鳴子鬼首の移動局とここから交信できたのは初めてです。このほか、北西方向に向けたところ、山形県天童市、村山市の信号が聞こえていました。

大年寺山は標高120mの小高い丘で、樹木が繁り、けっして良いロケではありません。何度もここで運用してますが、県外局との交信はほとんどありません。変形3エレ、少し手ごたえあったかな、といったところです。

< LiFeバッテリー>

FTM-10Sに4Ahのリチウムフェライトバッテリーをつなぎ、常時10Wで運用したら、減り方はどんな感じなのか。残念ながら思うようには検証できませんでした。3時間弱の運用といっても、CQを出してもなかなか応答なく、断続的に交信といった状態で、受信が長かったです。なので、送信時間はさほどではありません。それでも、運用開始時の電圧が13.4V。運用終了時の電圧が12.9V。いったん電源を切り、再度計ってみたら13.1V。なかなか頼もしいバッテリーとの感触ではありますが、あらためて、検証してみます。

LiFeバッテリー

(2017/5/22 19:04:23)

LiFeバッテリー

(2017/5/22 19:04:23)

昨年来、FTM-10SとPORTECモバイルバッテリーを組み合わせ、何度か山岳運用を試みました。過去記事にも書いたとおり、ノイズの発生がこのバッテリーの欠点です。自分が運用する145MHzでとりわけノイズ発生がみられます。それも一様ではなく、運用地、アンテナの種類によっても、はたまたバッテリーとリグの位置関係(置き方)でも変わってきます。ある時はメイン周波数で、ある時はそれより下で、またある時はデジタルメイン周辺でと、その都度変化します。山頂によってはまったく発生しない場合もあります。また、Sメーターを振るほどでなく、自分でも気づかない程度のわずかなノイズにより微弱な信号の了解度を下げてしまう、ということも経験しました。現時点での結論を言えば、やはりモバイルバッテリーは無線には向きません。

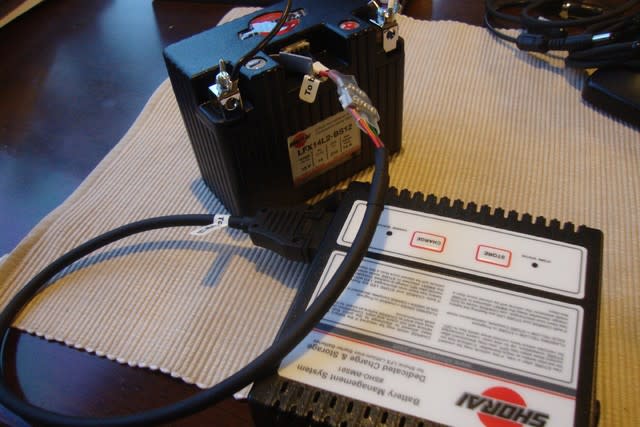

ということで、ノイズレスで安全性も高いと言われているリチウムフェライト(LiFe)バッテリーに切り替えることにしました。SHORAIというメーカー製で、本来はバイク用です。以前にもFT817で使うことを目的に購入しました。その時のは2Ahでしたが、今回、容量が2倍のタイプを追加しました。

・型番LFX14L2-BS12

・電圧 12Vタイプ

・容量 4Ah

・重さ約666g

・大きさ113×58×89mm

手のひらに載る小さなバッテリーです。

専用充電器も購入してみました。バッテリー側にある5ピンポートにつなぎます。なぜ5ピンなのかわかりませんが、リチウムフェライトはもともと充電管理が難しく、それによっては劣化が早まる性質があるようで、各セルを監視しながらベストバランスを維持するのだそうです。メーカーはバッテリーマネージメントシステムと言っており、充電だけでなく保管モードが搭載されています。12V2A のアダプターから昇圧し、14.4Vでチャージします。さっそくフル充電してFTM-10Sに接続したところ、電圧は13.4Vを表示。悪くないです。

試験的に大年寺山移動で短時間使ってみました。当然ながらノイズはまったくありません。約1時間10W運用を続け、13.4V →12.9V。予想より減りは少なく、まずまずといったところです。標準の13.8Vより低めということもあり、リグに触れないほど熱くなるということもありませんでした。

何ボルトまで低下すると電源が切れるのか、それはリグによってまちまちで、9Vくらいまで大丈夫なリグもあれば、11V以上でも送信中に突然切れるリグもあります。FTM-10Sの場合は推定で10.5V。これを下回ったら運用中止です。次回は、こまめに電圧をチェックし、切れる寸前まで使ってみみたいと思います。消費電流の少ないFTM-10Sとこのバッテリーを組み合わせ、フルパワー10Wで3〜4時間持ってくれれば御の字かと。

専用充電器を含めるとそれなりの出費ではありますが、小型軽量であること、ノイズの心配なく安心して使えること、電圧もちょうど良くかつ安定しているなど、移動運用との相性が良く、使えるバッテリーとの印象ではあります。買っては失望を繰り返す無線用バッテリー、またしても大きな問題が・・・とならないことを願うばかりです。

145MHz変形3エレ八木

(2017/5/14 15:54:46)

145MHz変形3エレ八木

(2017/5/14 15:54:46)

昨年の山岳運用では何度か第一電波の5エレ八木を使い、ホイップ系アンテナとの違いを実感しました。しかし、長さが1m超あり、ザックにすっぽり収納とはいきません。重さも500g程あります。ラディックスのデイパック3エレも何度か使ったものの、同様に重く、すぐに使わなくなってしまいました。利得はそこそこで良いので、軽くかさばらず、簡単に設営、撤収できて、手軽に使える山岳用八木アンテナ。数年前に作ったバランスライト3エレをベースに作り直してみました。

<材料>

・52cmのロッドアンテナ4本

・57cmのロッドアンテナ2本

・塩ビパイプ50cm2本と継手1個

・プラスティック仕切り板

・BNCコネクター

・丸端子2個、他

バランスライト3エレからの変更点は、給電部を同軸ケーブル直結でなく、BNCコネクターに変更したこと、継手をT型からI型にしたこと。ケーブルの引き回しもエレメントに対し直角になるように変更しました。これによってケーブル引き回しによる不安定な動作は軽減されるかな?、と。ブームの寸法が変わってしまったため、各エレメント寸法、エレメント間隔もすべて見直しとなりました。

給電部

導波器

同軸引き回し

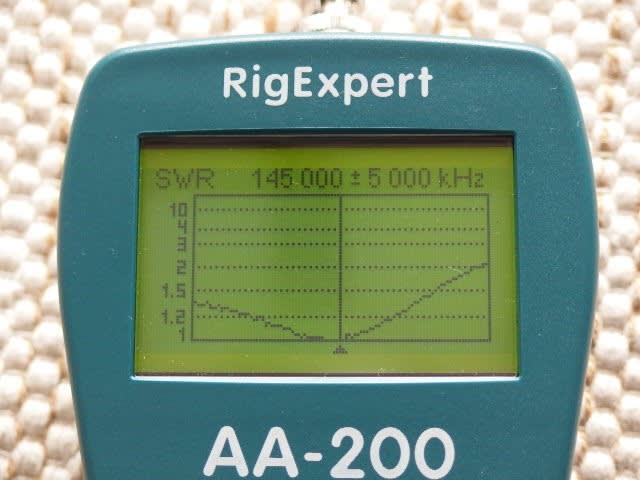

アナライザーで測定しながらエレメント寸法を調整を繰り返したものの、バンド内SWR1.5前後といま一つ。ふと、テレビ用アンテナでよく見かける「く」の字に折り曲げた反射器が思い浮かび、試してみたところ、嘘のようにSWRが低下、ベタ落ちとなりました。曲げる角度はかなりブロードで、アバウトで大丈夫なようです。一応120度ほど。再現性も悪くありません。アマ無線用の市販アンテナでは見かけない形状ながら、直接給電の場合は、こういう方法も有効なのかもしれません。変形3エレ八木。

<エレメント寸法>

D:上下46cm

Ra:上下52cm

Rf:上下57cm

<エレメント間隔>

D―Ra 36.5cm

Ra―Rf 36.0cm

通常の3エレ

変形3エレ

全体のブーム長74cm、分割した収納寸法44cm、これなら小型ザックにもすっぽり納まります。重さ270g。

三脚に固定しベランダでワッチしてみました。タイミングよく種山高原移動局(岩手県気仙郡住田町)の信号が52で聞こえてきました。同じベランダ設置の7/8モービルホイップではノイズにかき消され変調を聞き取れません。距離130km程。ベランダは南向きなのでちょうど反対方向となります。回したところ、真西がもっとも安定して入感。青葉山あたりの反射を拾っているのか、南や東方向に回すとまったく入感しなくなります。ハンディ機5Wで何度かお呼びしましたが、「厳しいですね」とのことで交信ならず、でした。パワーの違いもありますが、受信ほど送信は良くないのかもしれません。山ではどうなのか、次の移動で試してみます。

2段巻きコイル ゲルマラジオ

(2017/4/15 18:07:47)

2段巻きコイル ゲルマラジオ

(2017/4/15 18:07:47)

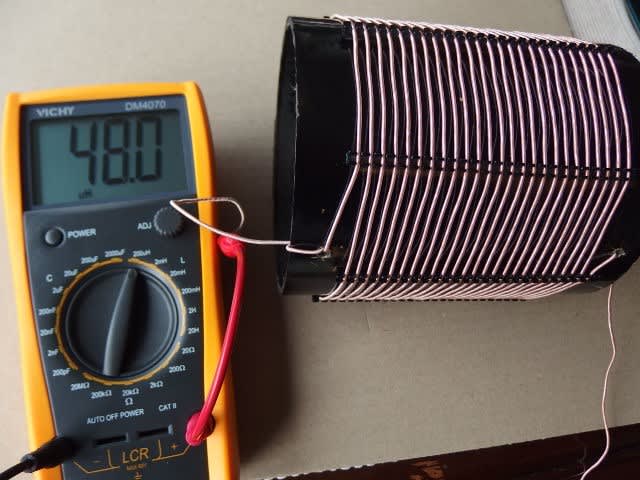

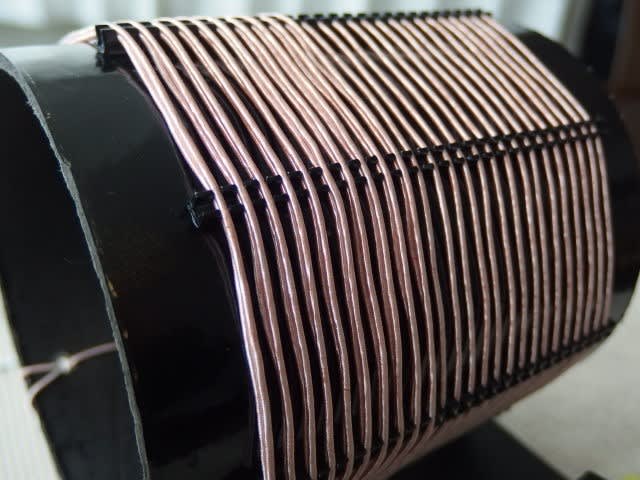

直径12cmの紙筒が入手できたので、これでコイルを作ってみることにしました。我が家の環境では、このくらいの大きさのコイルであれば、NHK仙台第一は難なく受信できるはず。Qを上げるにはコイル径を大きく、線材を太く、スペースを開けて巻く、これが三大鉄則。今回も、ユニバーサルブッシュを使ってスペース巻きとし、紙筒の長さを抑えるため、2段巻きにしてみました。

<材料>

・直径12cm、長さ13.5cmの紙筒

・リッツ線 0.1mm×100本 約15m

・ダイオード1N270(aitendo)

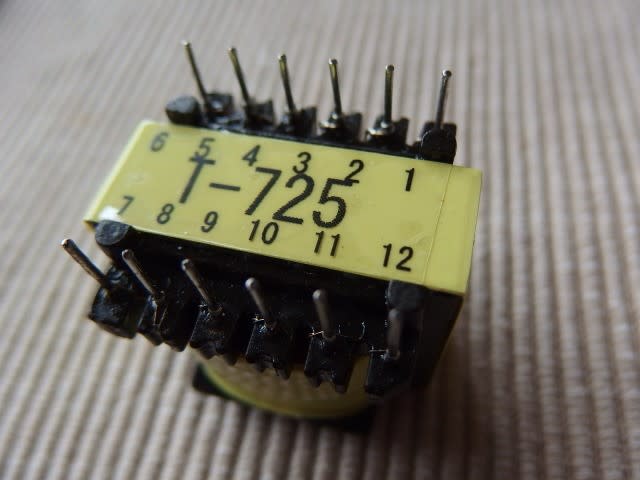

・トランス T725(ラジオ少年)

・ポリバリコン

・木台、ユニバーサルブッシュ、銅パイプ、線材

もともと長さ20cmの紙筒を糸鋸でカット。ユニバーサルブッシュを8カ所に貼り付けた状態で塗装。昔の鉱石ラジオ風に仕上げることにします。1段目25回巻き、いったん折り返し、同じ向きに重ねて巻いていきます。1段目が巻き終わって、インダクタンスを測ってみると48μHしかありません。2段目も25回巻いて、インダクタンス220μH。一段目のリッツ線に2段目が密着してしまうので、一見スペース巻き、かつ半分は密巻きという状態。なので、2段目を巻くとインダクタンスが急激に上昇するようです。

とりあえずこの状態で実験ボードにつなぎ、回路を組んでみたのですが、うんともすんとも言いません。何も聞こえず。220μHなので容量的には問題ないはず。???。別のコイルをつないでみたところ、問題なく受信できます。よくわからないまま、2段目を1巻きずつほどいていったところ、半分くらいほどいた状態でNHK第一が聞こえてきました。さらにほどき、NHK第二も。いろいろ試した結果、2段目を10回巻きとし、固定しました。これでインダクタンス140μH。単に容量が大きくなって周波数を下にはみ出してしまったのか、1段目と2段目を同じ巻き数にすると打ち消しあう何かがあるのか??自分にはわからず、です。でも、このコイル、性能は悪くありません。同径で密巻きにしたものより線材も少なく済みます。

コイルづくりを終ればほぼ目的達成で、あとは数点の部品を木台に配置、配線するのみ。トランスは、ラジオ少年のT-725を使ってみました。これは以前に取り扱いのあったBT-OUT-100(100kΩ:8Ω)の同等品のようです。BT-OUT-101(200kΩ)に比べ落ち着いた音質で、ステレオイヤフォンとの相性は言うことありません。

今回は紙筒を使ったこともあり、軽く仕上がりました。何本もコアを使ったり、大型だったり、これまでが重すぎたかも。あらためて聞いてみると、外部アンテナなしでNHK第一も第二もよく入ります。分離も良好。音量的にも耳障りでなく、程ほどといったところです。

コア付き空芯コイル ゲルマラジオ

(2017/1/16 14:10:33)

コア付き空芯コイル ゲルマラジオ

(2017/1/16 14:10:33)

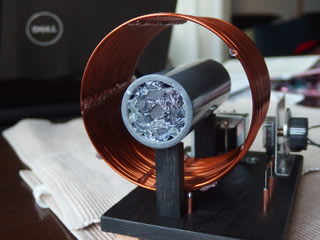

中途半端に残った直径1.7mmの太いポリウレタン線。巻き方によりますが、空芯で20m巻くとおおよそ200μHのインダクタンスが得られます。残っているのは12m。空芯コイルでQを上げ、中心部にコアを入れることでインダクタンスを確保する、そんなものができないか考えてみました。バーアンテナのようにコアに線を密着させて巻かなくとも、コアの恩恵を受けられることはこれまで何度か実験しています。では、コイルとコアをどの程度まで離して大丈夫なのか。コアの影響はどこまで及ぶのか。手持ちのコイルと実験ボードで簡易的に試したところ、直径15cmのコイルに小さなフェライトバーを差し込むだけでも、思いのほかインダクタンスが変わります。コアの位置をコイル中心とするのがポイント。今回は、これを形にしたものを作ってみることにしました。

前回が大型であったことから、少しコンパクトなものを、ということで蜂蜜瓶を使ってコイル巻き。線材が太い上、ガラスで滑るので巻きにくいです。密巻きのつもりが、所々隙間ができてしまいました。36回巻き、直径10cm、コイルの長さ7cm。いったん外側をホットボンドで固定し、慎重に取り外した上で、今度は内側を固定する。これでコイル完成。

続いてコア。直径3.8cm、長さ10.5cmの塩ビパイプに10cmのフェライトバーを7本仕込み、両端をホットボンドで固定。

我が家の環境の場合、NHK仙台第一放送891KHz、第二放送1089KHz、東北放送1260KHz以外に受信の可能性はないので、170μH前後のコイルと一般的なポリバリコンの組み合わせがベストです。インダクタンスを測ってみるとコイル単独で106μH、コア付きで161μH。ほぼ想定どおりとなりました。

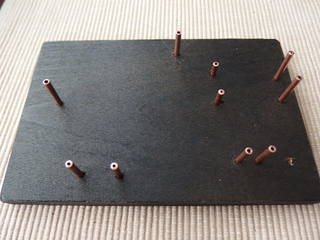

コイル部が完成すれば、7割方できたも同然。見た目にもこだわり、銅パイプ埋め込みによる裏面配線としました。部品の配置を決めたら木板に穴をあけ、3mm銅パイプを埋め込む。これにより表面の部品と裏面の配線がスムーズに連結されます。コアはコイル中心にくるよう木台で持ち上げることにしました。抜き差しを繰り返すため、接着のみでは強度に難があったイヤフォンジャック。今回は、ポリバリコン金具に穴をあけ固定してみました。何度も作っているゲルマラジオですが、毎回、何らか工夫のしどころはあります。丸1日かかり、ほぼスケッチどおりに完成。

さっそくステレオイヤフォンをつないで聞いてみると、室内にてNHK仙台第一は59、第二は52ほどで問題なく受信できました。東北放送は、窓際にて「何か話しているな」程度で、了解不可。以前作った直径15cmの空芯コイルと同等か。NHK仙台第一については意外にも窓から数メートル離れた室内でもけっこう聞き取れます。強く入る方向(コイルの向き)は微妙に変わり、指向性が強いとの印象。インダクタンスはもとより、透磁率増加によるコアの恩恵を感じることができたのは収穫でした。

作っている過程で、いろいろと脳裏をよぎりました。コア可動式によるミュー同調とか、長いコアに2つのコイルを作り磁界誘導を図るとか・・・・。外部アンテナもなくコイルのみで電波を捉え、電気を起こし、わずか数点のパーツで音声を作り出す。ささやかな装置で、かすかに聞こえてくる放送を楽しむ。そんな無電源ラジオだからこそ、試してみたり、工夫のしどころは無尽蔵では、と思ったりもします。思いついたら形にしてみる。作る度に発見があります。

タワー型ループ ゲルマラジオ

(2017/1/7 17:52:00)

タワー型ループ ゲルマラジオ

(2017/1/7 17:52:00)

ループアンテナの形状は角材を十字に組んだものや長方形のものをよく見かけ、自分もいくつか作ったことがあります。この形状だと設置面積が大きく、我が家の環境では置き場所に困ることになります。ループアンテナは大きいほど良い、それでいてコンパクトであればなお良し。ということで、タワー型直方体ループアンテナのゲルマラジオを作ってみました。ちょうどトールボーイタイプのスピーカーサイズ。部屋に置いても邪魔にならずに済むかと・・・。

といっても自分が製作した無電源ラジオの中では、最大サイズ。これまで成功しなかった東北放送の室内での安定受信を目標に高性能をめざすことにします。

<ループアンテナ部>

材料

・角材1mを5本

・リッツ線0.1mm×100本を38m

・ユニバーサルブッシュ1m

・土台用板 19.5cm×19.5cm

まずは巻き枠。一辺1cmの角材を切り分け、接着剤で縦85cm、横13cmの縦型直方体に組みます。上下、中間の6カ所にユニバーサルブッシュを貼り付け、等間隔のスペース巻きとする。接着剤が乾いて完全に固定されたら、あとはリッツ線を巻くのみ。24回巻き。途中17回巻いたところでタップを1カ所のみ取りました。使ったリッツ線はいつもの倍近くの38m。インダクタンスを測ってみると418μH、中間タップが212μH。

さっそく実験ボードにつないで、回路を組んでみました。418μHの方はNHK仙台第一放送のみで、他は受信できません。きちんと同調していないとみえ、期待したほど感度も上がりません。続いて中間タップにつないだところ、NHK仙台第一放送が圧倒的な音量で耳に飛び込んできました。Sメーターもそこそこ振ってくれます。バリコンを右に回すとNHK仙台第二放送、さらに東北放送も聞こえてきました。第二に第一が若干かぶるものの、これなら、タップ切替えを省き、中間タップのみで良さそう。直方体タワー+リッツ線スペース巻きの効果が出ていることを確認。土台板に接着しループアンテナ部完成。

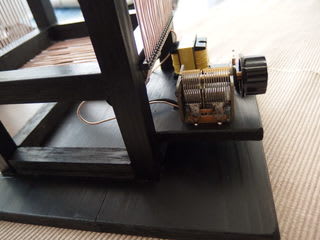

<ラジオ部>

材料

・エアバリコン12pF〜290Pf(aitendo)

・ダイオード 1N270(aitendo)

・トランス BT-OUT-100(NPOラジオ少年)

・ステレオイヤホンジャック

・板10cm×10cm

続いてラジオ部の製作。いつもの通り、これ以上何も減らせない最もオーソドックスな回路としました。タワーループに合わせ、板上にバラック組み。板をくり抜いたり、銅パイプを固定したり、部品の位置を変更するなど自在に加工でき、自分はやはりこのスタイルが好みです。aitendoのエアバリコンは国籍、メーカー不詳のとても新品とは思えない代物でしたが、性能は悪くないようです。そしていつもの1N270。トランスを使ってステレオイヤフォンを鳴らすには最高のダイオード。トランスは板に直接穴を開け、固定。今回もなるべく裏面配線とし、すっきりした外観にしてみました。最後に、ラジオ部をループアンテナ低部に接着固定し、完成。

配線がすっきりした分、実験ボードで試しに受信した時より、音量、分離とも改善したような印象を受けました。目標とした東北放送は、59とはいきませんが、52程度で室内窓辺であれば十分了解可能。直方体ループアンテナ、まずまずです。テーブルや床の隅に置いても邪魔になりませんが、仕舞えないので埃はかぶったままになりますね。

この形のループアンテナを思いついて、年末年始、少しずつ作りながらも新たなアイディアや手直しを繰り返し、なんとか完成となりました。1年ぶりのコイル巻き、そして無電源ラジオ作り。コイルを巻いたり、部品の配置を考えたりしている時は、他のことは忘れて没入してしまいます。夢中になれるもの、ワクワクするものは人生の宝、と言われた方がおりましたが、ホント、その通り。面白いことはやめられません。

FT-817の電源

(2017/1/4 11:20:57)

FT-817の電源

(2017/1/4 11:20:57)

ニューイヤーパーティでは2m、6mを中心に運用してみました。FT817を使っていることを話すと、電源のことがけっこう話題になりました。付属のバッテリーは今どき珍しくというか、未だにというべきかニッケル水素タイプで、しかも小容量のため実際の運用では実用になりません。交信途中で予備バッテリーに交換するにしても、ハンディ機のようにワンタッチというわけにはいかず、収納部のネジを緩めてコネクターを外して・・・。皆さん苦労されている通り、ほんと、やっかいなリグです。

ということで、いくつか使えそうな電源を試してみました。

まずは何度か紹介したPORTECモバイルバッテリー。リチウムポリマーで容量約4.5Ah。12.5V前後を維持してくれるので、5W送信可能。送信時の最大消費電流が同じFTM-10sでは10Wで3時間以上運用できます。これが使えれば一気に問題解決・・・のはずでしたが、ノイズの盛大な発生によりまったく使えませんでした。メインで使おうと考えていた145MHz、50MHz共にノイズのみでS9振ってしまいます。FTM-10sの場合はリグ自体がノイズ対策されているので、このようなことはありません。ノイズに関してFT817はハンディ機並みで、なんの対策も取られていないことが良くわかりました。

S+のノイズ・・・

次にバイク用のリチウムバッテリー。数社から出ているようですが、SHORAIというメーカーの最も小型軽量タイプにしてみました。リチウムフェライトでポリマーより安全性は優れているようです。 LFX07L2-BS12という型番。メーカー表記で「7A/Hr」とあったので、てっきり7Ahかと思ったら、そうではなく実容量2.0Ahでした。420gなので重さ・容量比ではいま一つです。リグにつないでみると13.2Vと表示され、直結なのでノイズはまったくありません。この状態で145MHのFMで5W運用したところ、2時間弱持ってくれました。このバッテリーは悪くないです。急激な電圧低下もなく、安心して使えます。各タイプそろっているので、倍くらいの容量のものがほしくなりました。

SHORAIバッテリーとモバイルバッテリー

裏面シールに小さく実容量表示

最後に内蔵タイプのリチウムイオンバッテリー。6502.JPから購入してみました。11.1Vで3.24Ah。手持ちの16V、2Aのアダプターで充電してみたところ、11.9Vまで上昇し、それ以上は保護回路が作動し充電されないようです。この状態で使ってみたところ、11V前後を行ったり来たりしながら、けっこう粘ってくれます。途中10.5Vまで低下したものの、持ち直し3時間以上、運用することができました。結局、完全にダウンするところまでは使えずじまい。悪くないです。自分の場合、1回の運用が3時間を超えることはほとんどなく、これなら予備バッテリーの交換も必要なさそう。ケーブル類がなく、すっきりするのも利点。ただ、充電器をある程度選ぶのと、満充電されたのかどうかわからない不安があり、コツが必要と思いました。

現状では内蔵リチウムバッテリーをメインに、長時間運用の場合はSHORAIバッテリーを予備で、といったところです。

FT-817 ローパワー運用

(2016/12/19 16:51:09)

FT-817 ローパワー運用

(2016/12/19 16:51:09)

購入したもののあまり使う機会のなかったFT-817。実際、山に持っていくと、やはり重いです。山頂でHFを運用するわけでもなし、2、3度使って、結局VUハンディ機に逆戻り。いつもお世話になっているJA7RTG(おかざきKG295)局よりHF・QRPによる山同士の伝搬実験はどう?との提案があり、今回、しばらくぶりに817の出番となりました。

本格的な機材はなにも持ち合わせていないので、無線機本体に第一電波のRHM8BをBNC直差しとします。なので無線機を立てたまま使うことになります。軽いアンテナですが全長178cmあり、この状態だとバランスが最悪で、コネクターにも負担がかかってしまう。ということで、リグを安定して立たせるためのスタンドを作ってみました。板を接着剤で貼り合わせただけのものではありますが、こんなものでも使い勝手は上々。バランスを気にすることなく運用に集中することができました。

JA7RTG局は女神山(福島県川俣町)、当局は大年寺山(仙台市太白区)に移動。距離約65km。双方817でパワー5W。はじめに21MHz。バンド内ワッチすると電離層による数局の交信が聞こえていました。大まかにRHM8Bの同調点を合わせ、指定された周波数で待機すると、かすかに当局を呼ぶ変調が聞こえてきました。アンテナをさらに微調整し51-51でレポート交換。続いて50MHz。FMで56-56。SSBで51-51。いづれも直接波。SSBについては21MHzも50MHzもSメーター振らず、バックノイズがあったものの、聞きやすい変調で、交信になんら障害はありませんでした。JA7RTG局のアンテナは21MHzモービルホイップ、50MHz付属ホイップとのこと。当局はRHM8B+リグ低部にあるアース端子に2.5mのビニール線(ラジアル)を取り付けてみました。SWRはこれで問題ないようです。

見通しに近い位置関係での試験的な交信でしたが、少しだけ手ごたえがありました。電離層反射によらないHFローパワーでの山岳運用というのも面白いかもしれません。重く、使いにくいFT-817。このスタイルで少し出番を増やしてやろうかな、と考えています。

execution time : 0.048 sec