無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

現在データベースには 408 件のデータが登録されています。

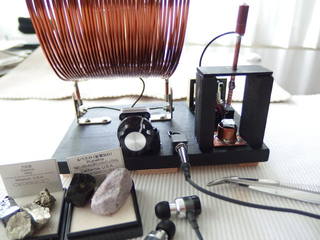

バーアンテナ試作

(2015/10/12 10:29:01)

バーアンテナ試作

(2015/10/12 10:29:01)

ゲルマラジオや鉱石ラジオのような無電源ラジオの高性能化をはかるには、ダイオード、トランス、イヤフォンなど数点の部品すべての性能が求められますが、もっとも大きな影響を与えるのはコイルです。外部アンテナなしで鳴らそうとすればコイルの高性能化が欠かせません。ソレノイド型のコイルであれば直径を大きく巻くほどQが上がるのでわかりやすい反面、大型化してしまいます。これを追及すると、やがて直径数十cmから1m以上のループアンテナとなって、室内設置が困難になり、収拾がつかなくなるわけです。一方、フェライトコアを使えば、磁力線の透過率が大幅に向上し、小型化できます。これをあえて大型化すれば、相応の性能を引き出せることは、以前、16本のフェライトバーを束ねたものや、長さ50cm程に連結したもので実験しました。ただ、コアをたくさん使えば比例して性能が上がるかというと、そうでもない、との印象でした。見た目以上に重い、コストがかかる、のも欠点と言えます。

そんなわけで、しばらくフェライトコアを使ったコイルのことは忘れてみることにし、もっぱらソレノイド型ループコイルを考えてきたのですが、あまり大型化できないという住宅事情もあり、あらためてコアを使ったバーアンテナを試作してみることにしました。

作るにあたっては、適度な大きさと重量、コストもほどほど、しかし、高性能なもの、という矛盾した課題を課し、考えをめぐらせてみました。Qの高いコイル作りの要件は、1)直径を大きく巻く、2)太い線材を使う、3)スペース巻にする、以上の3点。それを考慮して作ってみたのが今回のコイルです。

〈材料〉

・フェライトコア 直径1cm×長さ18cm 7本

・リッツ線 0.1mm×100本束

・塩ビパイプ 外径38mm×長さ19cm

・ユニバーサルブッシュ

フェライトコアは、入手しやすい一般的な長さ18cm。手元にあった各種塩ビパイプに仕込んでみたところ、7本入るものが見つかりました。7本束でも結構ズッシリきますが、許容範囲。パイプを19cmにカットし、コアとパイプ両端をホットボンドで固定。このまま線材を巻いてもよいわけですが、少しでも直径を大きく、そしてスペース巻にするため、今回はマルツで購入したユニバーサルブッシュを使ってみることにしました。同じ長さに切ったブッシュを両面テープでパイプに固定し、溝に沿って線材を巻いていきます。実際やってみると、巻きやすく、等間隔の見事なスペース巻に仕上がってくれました。35回巻き。ブッシュの高さがプラスされ、コイル直径は42mm。インダクタンス152μH。容量が少ないように思われるかもしれませんが、我が家の環境では、NHK仙台第一と第二、東北放送の受信可能3局が中波周波数帯のほぼ中間に運よく並んでいるため、これで問題ありません。タップも不要。

以前にブログで紹介した「ラジオ少年」の極太フェライトコアとの比較で、見た目の大きさはほぼ互角、重さは約3分の2となりました。

極太フェライトコア(コアのみ) 直径3.5cm 長さ20cm 重さ800g

今回の試作バーアンテナ 直径4.2cm 長さ19cm 重さ560g

試作バーアンテナ(上) 極太フェライトコア(中) 直径1cm長さ18cmコア(下)

実験ボードにつないで、さっそく聴いてみました(外部アンテナおよびアースなし)。NHK仙台第一と第二は良く聞こえます。東北放送は受信不可。極太フェライトコアを使ったバーアンテナと比較すると、Sメーターの振れは目盛1で同等であるものの、仙台第二の音声に厚みが増し、今回の試作品の方が感度良好です。線材の違い(リッツ線)とスペース巻きの効果と思われ、悪くありません。直径15cmの空芯ループコイルと比較しても遜色ない感触が得られました。

直径10cm、長さ10cm程の太く短いバーアンテナも考えてみました。性能を試してみたいとは思うものの、コスト面でよろしくありません。長さ18cmは、性能とコストのバランスが最もよろしいようです。ユニバーサルブッシュがスペース巻きにたいへん有効なこともわかりました。コアと空芯ループコイル双方の良さを生かした方法はないものか?性懲りもなく素人考えをめぐらせています。

接合型鉱石検波

(2015/10/6 17:53:14)

接合型鉱石検波

(2015/10/6 17:53:14)

入手したいくつかの鉱石標本を使って、検波実験をしてみました。オシロなど測定器がなく整流作用の視覚化はできません。なので、ゲルマラジオ実験ボードにつないで放送の受信を試み、聞こえたかどうかのみの実験となります。

はじめに金属針による検波。金属針は、ボールペンのスプリング(ステンレス?)、スズメッキ線、銅線、タングステン線の4種類を使いました。定番のタングステン線に期待したのですが、材質による違いはほとんど感じられないとの印象でした。シャープペンシルの芯も試してみたところ、若干の音量低下がみられました。材質よりも圧力のかけ方、というか、ほとんど圧力をかけないでそっと置く、といのがコツのようです。

シャープペンシル芯

受信できた鉱石は、音量が大きかった順に次の通りです。

紅亜鉛鉱>方鉛鉱>黄鉄鉱>白鉄鉱>磁鉄鉱>自然銅>カーボランダム

紅亜鉛鉱(ジンサイト)による検波は最も良好で、感度、安定度とも群を抜いています。カーボランダムは1V程バイアスをかけると良好に検波します。バイアスなしでは検波ポイントを探るのにかなり難儀しました。白鉄鉱、磁鉄鉱も難儀しましたが受信できました。導体である自然銅も受信できるポイントが何か所か見つかりました。一方、期待した黄銅鉱、班銅鉱はカサカサ音が聞こえるものの、受信には至らず、でした。

カーボランダム(人工結晶) これも半導体

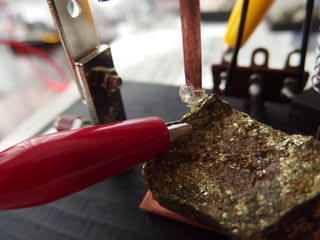

続いて本命、金属針の代わりに紅亜鉛鉱を使った接合型検波の実験。実験の仕方は、外付け検波器を使ったり、標本の上に紅亜鉛鉱を置き、ミノムシクリップと金属針で挟み、放送が聞こえるかどうか試してみました。二つの鉱石は、ある程度圧力をかけて接触させた方が良好な印象でした。結果は、次の通り。

黄銅鉱>班銅鉱>方鉛鉱>黄鉄鉱>白鉄鉱

金属針で受信に至らなかった黄銅鉱、班銅鉱ですが、今度は、まるで別の物体に変わったかのうな変身ぶりで聞こえてきました。しかも、大音量かつ超安定。検波ポイントを探す必要もないほど。方鉛鉱も金属針では、慎重にポイントを探る必要がありますが、紅亜鉛鉱による検波では安定度が増し、音量の増加もみられました。黄鉄鉱、白鉄鉱についても同様です。ただ、接合型は相手の鉱石は限られるようです。たとえば、単体では最も良好に検波するシリコン結晶との組み合わせでは、まったく受信できませんでした。そのほかもいくつか試してみたものの、上記の5鉱石以外は受信ならず、でした。半導体の性質を増加させたり、消滅させたり、不思議な現象ではあります。

黄銅鉱

班銅鉱の上に紅亜鉛鉱を乗せ検波

白鉄鉱

方鉛鉱

金属針にしても紅亜鉛鉱による接合検波にしても、ポイントを探りあてた時の音質の良さには驚かされます。いつまでも聴いていたくなるクリアかつ重厚で落ち着いた音。雑味なし。鉱石によって微妙に変わりますが、ダイオードには真似のできない音質で、特に接合型検波の黄銅鉱や班銅鉱との組み合わせは素晴らしいものがあります。

1900年代初頭、鉱石ラジオ全盛時代には、多くの先人たちが鉱石検波に没頭し、さまざまな鉱石が試され、研究、検証されたのだろうと想像できます。その後、ゲルマニウムダイオードに、さらに新たなデバイスへと雪崩を打って収斂されていくわけですが、その中で、置き去りにされ、忘れ去られてしまった技術や知見もあるのではないか。鉱石検波の澄み切った音を聴いていると、ふとそんな気がしてきます。

簡易的接合検波

外付け鉱石検波器

(2015/9/27 12:22:22)

外付け鉱石検波器

(2015/9/27 12:22:22)

手持ちの鉱石を使って、1週間ほど取り換えひっかえ検波しながら、聴き比べてみました。シリコン単結晶> シリコン精製結晶> 紅亜鉛鉱> 方鉛鉱> 黄鉄鉱の順で高感度という印象です。黄鉄鉱は聞こえる箇所があまりなく、音量もかすか。他の4つは、検波位置や圧力をうまく探ることができればダイオードと遜色ない音量で聴くことができます。特にシリコン単結晶がすばらしく、鉱石ラジオの受け皿カップに入るよう砕いたものを使いましたが、ゲルマニウムダイオード以上では?と驚くこともしばしばです。しかも、夜そのままにして、朝にイヤフォンを耳に当ててみたら、ほとんど同じ状態で聴こえている、ということもあり、安定度も群を抜いています。他の鉱石では、こうはいきません。

ただ、ダイオードのように常時同じ音量で安定して聴こえるかというと、そうではなく、大きな音量で聴こえていたかと思うと、突然フェードアウトしそうになり、そのまま消えてしまうかと思いきや、再度ぐんぐん感度を盛り返して、元の音量に戻る、そういう波を伴って聞こえることもあります。ちょうどHFの電離層反射の信号に似ていますが、信号自体の強弱ではなく、あくまで検波の強弱でそう聞こえるということかと思われます。金属皮膜の微妙な変化、針との間のコンデンサー成分の変化などが要因かと。でもこの聞こえ方は鉱石検波特有で、何も手を触れないのに、じわーっと感度を盛り返してくるところなどは、聴いていてクセになりそうです。鉱石検波、やはり奥が深いです。

シリコン単結晶 硬い鉱物で砕くのに難儀します

さて、せっかくの鉱石ラジオなので、いろんな鉱石で検波してみたい、ということで紀伊国屋の東京サイエンスから何種類か通販で入手してみました。まったくの素人なので、どんなものが検波に使えそうか、事前に鉱物の本を買ってみましたが、当然ながらそういうことはどの本にも書かれてありません。全盛期ならいざしらず、今時、検波目的で鉱石を求める人はいないということでしょう。鉱物や鉱石の分野というのは、経済と直結しているだけあって広大かつ深淵なる世界のようです。研究者やアマチュア蒐集家、製鉄会社関係、アクセサリー・宝石商、はたまた占いや霊感商法までまさに玉石混淆。レアアースの鉱脈ともなれば、国家の趨勢まで左右してしまう。とり憑かれるとたいへんなことになりそうなので、ほどほどにしておくことにします。

結局、『ぼくらの鉱石ラジオ』を参考に、鉄、亜鉛、銅などの金属を成分とする鉱石10種類ほどを入手したものの、もともと標本なので一つの大きさが2~3cm。鉱石ラジオの受け皿カップには納まりきれません。せっかくの標本を砕いてしまうのも忍びない。ということで、ある程度の大きさのものまで検波できる外付けの検波器を作ってみることにしました。

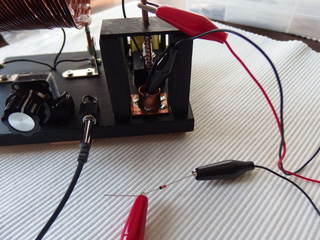

鉱石接合型検波併用の2方式検波器

紅亜鉛鉱はもろく、慎重に取り付け(上)

ホームセンターで売っているL字金具を組み合わせ、大小の鉱石はボルトで固定できるようにしてみました。また、検波針は2種類とし、一つはスプリング針、もう一つは紅亜鉛鉱を針に使い、接合型検波実験ができるようにしました。接続は、鉱石ラジオの検波部とミノムシクリップでつなぐだけ。

形がまちまちな鉱石がしっかり固定されるため、だいぶ検波しやすくなりました。各種鉱石の検波実験は、秋の夜長、これからゆっくり試してみます。

無芯コイル鉱石検波ラジオ

(2015/9/23 5:54:10)

無芯コイル鉱石検波ラジオ

(2015/9/23 5:54:10)

先日の鉱石検波実験の際、銅板だけの簡易装置では、安定して検波する難しさを痛感したことから、単体で受信できる鉱石検波専用のラジオを作ってみることにしました。構想は以前からあって、『ゲルマラジオ製作徹底ガイド』や『レトロラジオの製作に誘う本』などを参考に、やっと実現をみたというところです。製作にあたっては、これまで同様、1)外部アンテナ、アースなしで受信できること、2)セラミックイヤフォンではなく市販のステレオイヤフォンを使えるようにすること、を課題としました。鉱石の場合、ゲルマニウムダイオードほどの感度は期待できないことを考えると、ハードルはより高いと言えます。

まずはコイル。石で検波するレトロなラジオなので、リッツ線を使ったバスケットコイルを思い浮かべ、実際、直径10cmのコイルを作ってみましたが、期待したほどのQは得られませんでした(実験ボードで実際聞いてみての印象)。そこで考えたのが、表皮面積のとれる太いポリウレタン線を使い、かつ、直径をさらに大きく巻き、少しでも巻枠の影響を受けないよう無心コイルにしてしまう、という方法。昔のエナメル線と同様のもので、いかにも工作実験という雰囲気があって、鉱石ラジオにふさわしいのでは?と思えなくもありません。巻枠(ボビン)が受信に影響するのかどうかは未確認ですが、無いに越したことはないし、巻枠からフリーになるということは、余計なコストもかからず好都合なわけです。

ということで、太さ1.7mmのポリウレタン線を直径15cmで巻いてみました。いったんパイプに巻いて、あとで外すことにします。太くて巻きにくいですが、コイル巻きは大好きなので苦になりません。巻き終わって、ホットボンドで固定。一晩置いてパイプから外し、今度はコイル内側をホットボンドで再度固定し、外側のボンドは取り除く、こんな手順を踏み、何とか完成させることができました。41回巻き。30回巻きのところに中間タップを一か所。リッツ線に比べ、タップ出しは楽ですね。インダクタンス252μH、中間タップ145μH。891KHzのNHK仙台第一放送メインなので、これで良しとします。

パイプに巻いた状態

パイプから外し無芯に

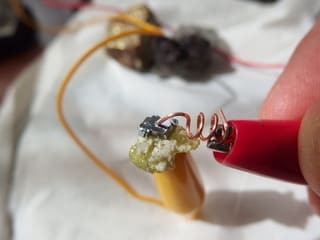

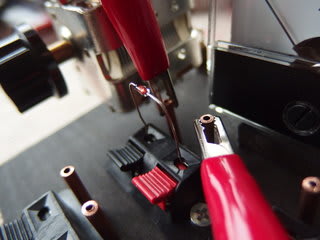

次に、検波装置。『ぼくらの鉱石ラジオ』には、上から針で突くタイプや横から差し込み針を載せるタイプなど様々な検波器が紹介されています。全盛期は、鉱石が動かないよう金属カップに入れてハンダ固定したものが多かったようです。自分としては、様々な鉱石を交換して検波する目的であること、しかし、安定受信のためには動かない工夫が必要なこと、などから、直径15mmnの銅パイプで深めのカップを作り、その中に半固定することにしました。針は3mm銅パイプにボールペンのスプリングをハンダ付け。持ち手部分は基板用のベーク材です。上から突くオーソドックスな形にしました。

こんな感じではんだ付け

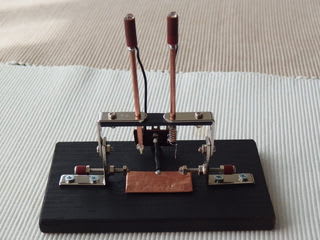

以上でコイルと検波器完成。あとはいつも通り板材に配置、配線ですが、今回は、見た目にもこだわって、裏面配線にしてみました。トランスはラジオ少年の200KΩ:8Ωタイプを使用。今風にならないよう基板は使わず、板材に穴を開けて直に固定。こんなことができるのも板材ならではです。タップ切り換えも1か所のみなのでスイッチ式とし、木片で固定。

完成

正面から

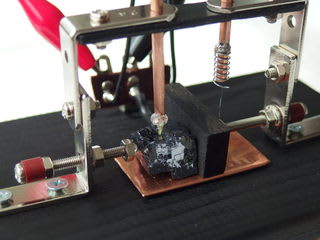

検波部

検波器、切り替えスイッチ、トランス配置

検波器上部

トランス取り付け

コイル部取り付け 銅パイプで補強

裏面配線

実際製作を始めてみると、考えていた通りにいかなかったり、逆に作っている最中に新たなアイディアが浮かんで変更を加えたり、今回は想定外のことが多く、時間ばかりかかってしまいました。丸2日を要し完成。

はたして結果はいかに? 鉱石での受信の前に、ミノムシクリップでダイオード(1N270)を接続し、受信感度の確認および同調を取っておくことにします。窓際に置いてステレオイヤフォンで聴いてみると、NHK仙台第一放送が十分すぎる音量で聞こえてきました。第二放送もメリット5。直径が同じリッツ線を巻いたコイルと遜色なく、むしろ今回の方が低音良好で野太い音質。この無芯コイル、Qの高さはなかなかのものです。

そして本命の鉱石検波。方鉛鉱をちょうど良い大きさに割り、検波器にセット。針を突くと、すぐに人の音声らじきものが聞こえてきました。何度か突いていると、突然、大音量に。1N270には及びませんがかなりな音量で、かつ前回の実験時と違って、すぐに聞こえなくなるということもなく、安定した受信状態が続きます。石の固定のみでなく、スプリング針の微妙な接触、圧力加減がポイントのようです。黄鉄鉱でも試してみたところ、こちらも実験時より格段に検波しやすくなりました。ベランダに出て、手持ちで動き回ってみても、受信できなくなるということもなく、受信感度、安定度とも、十分な感触が得られました。ただし、日中その状態でも夜に聞いたら、同じように受信できるわけではありません。針の微妙な動きに伴うコンデンサーの変化や熱や光による抵抗値の変化が影響しているのだろうと思われます。なので、受信を始める時は、必ず「探る」という作業が必要となり、ここに操作のし甲斐と面白さもあるわけです。また、コイルの中に手を差し込むと感度がアップするということを経験しました。原因は不明ですが、あちこちにコンデンサー成分が潜んでいるのかもしれません(感度アップのみで同調は変わらない)。

鉱石ジャストフィット

動き回っても良く聞こえる

鉱石検波で外部アンテナ、アースなしの単体受信、そしてステレオイヤフォンで聴ける、という課題は一応クリアできました。無芯コイルの手ごたえを感じされたのも収穫でした。より高感度にするために、回路を見直してみるとか、検波針をタングステン製や他の材質にしてみるとか、ループコイルを追加し磁界誘導を図るとか、まだまだ工夫の余地はありそうです。

なんにしても、このラジオで、まだお目にかかったこともない世界中の各種鉱石を、検波してみたいものです。

続・探り式鉱石検波

(2015/9/20 20:53:43)

続・探り式鉱石検波

(2015/9/20 20:53:43)

『ぼくらの鉱石ラジオ』によると、JOAK東京放送局(現在のNHK第一放送)の本放送がが始まった大正14年(1925年)頃、国内の受信機の7割は鉱石ラジオだっとのことです。それから、90年、現在の高度な集積回路への変貌を思うと、「鉱石検波」というのは、偉大な発見だったのだな、とあらためて考えさせられます。ラジオに限らず、鉱石や鉱物というのは、いつの時代も資源として役立てられたり、多くの元素が発見されたり、はたまた争いの種になったりと、人類と深い関わりを持ち続けてきたわけです。鉱物は世界に約4700種ほどあって、今でも毎年数種類の新鉱物が発見されているのだそうです。

さて、数年前、磐梯山登山の帰りに寄った資料館の売店で方鉛鉱を入手し、鉱石検波の実験をしたことは以前に書いた通りです。「石」で検波できることに素直に感動した記憶があります。その後、しばらく遠ざかっていたのですが、鉱物とか鉱石にまた興味がふつふつと涌いてきて、今回、いくつかの新たな「石」を入手し、検波実験をしてみました。

・方鉛鉱

・黄鉄鉱

・紅亜鉛鉱

・シリコン(ケイ素)単結晶

・シリコン精製結晶(製造加工品 純度99.9999%)

方鉛鉱と黄鉄鉱は、前回使ったものです(産地不明)。 『ぼくらの鉱石ラジオ』で、最も高感度と紹介されている紅亜鉛鉱は、どうしても試してみたかった鉱石の一つで、今回入手したのは、天然ではなく、ポーランドの亜鉛精錬工場の煙突内で、偶然に生成した酸化亜鉛の結晶です。厳密には鉱物とは呼べませんが、組成としては紅亜鉛鉱と同じもの。

もう一つは、ミズホ通信研究所で領布されていたシリコン結晶2種。現在の半導体原料の主流をなす物質なので、ある意味、検波できて当たり前、という感じもしなくもありませんが、興味が涌いたので、入手してみました。

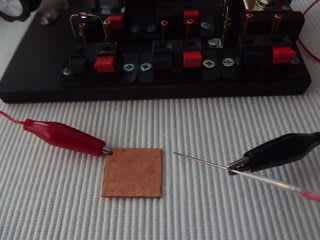

ゲルマラジオ実験ボードに簡単な鉱石検波装置(ただの銅板)をつなぎ、実験開始、今回は、検波器の針を、1)縫い針、2)ノック式ボールペンのスプリング、3)針穴の糸通しの3種類で試してみました。

検波器具

検波器の針各種 (昔ながらのスプリング式がベストでした)

実験の前に、ゲルマニウムダイオードでNHK仙台第一放送に同調をとっておきます。これをしないと、永久に針で探り続けることになります。鉱石ラジオ全盛期は、同調をとりつつ、検波したことを考えると、当時の苦労と根気は並大抵ではなかったと思います。

はじめに、方鉛鉱と黄鉄鉱。どちらもうまく探り当てると、かなりの音量で聞こえてきました。針を手持したこともあって、安定して受信するのは難しく、大きな音量で聞こえたかと思うと、すぐに聞こえなくなったり。突然、さらに大音量で聞こえてきたり。この唐突感が探り式の楽しいところでもあります。どちらかというと、方鉛鉱の方が、探るのも楽で、感度も一枚上手という印象です。

黄鉄鉱

次に、本命の紅亜鉛鉱。入手したのは直径1.5mm、長さ約3cmの小さな針状の鉱石です。磨いて宝石にされることもある美しい結晶。これで半導体??? 方鉛鉱や黄鉄鉱は、見た目にも金属という感じはありますが、これは透明感のある結晶そのもので、亜鉛が主成分といわれてもにわかに信じられない姿をしています。

半透明の紅亜鉛鉱

折れないよう、そっと検波器に置いて、針を当ててみると・・・。なんと、なんと、感覚的には方鉛鉱の倍近い音量で聞こえてきました。不思議なことに、結晶のどこに針を当てても安定して検波できるのです。これぞ鉱石の神秘。

続いて、『ぼくらの鉱石ラジオ』に紹介してあった、もう一つの方法。この紅亜鉛鉱の結晶を検波針として使う接合型鉱石検波を試してみました。結晶を慎重にミノムシクリップで挟み、方鉛鉱に当ててみたところ、音量アップが実感できました。安定感も良好で、スプリング針で検波が難しくとも、接合型にすると検波可能に。黄銅鉱との組み合わせがベストのようですが、方鉛鉱でも接合型検波の優位性を確認できました。ただし、黄鉄鉱ではうまく検波できず、相手の鉱石を選ぶようで、この辺りは課題としておきます。

紅亜鉛鉱と方鉛鉱の接合検波

最後に、シリコン結晶。ケイ素単結晶はタテヨコ4cmほど、もう一つは工業的に純度を高めた直径3cm程の円盤型結晶。言わずと知れた半導体の主要元素。地殻中に大量に存在し、希少鉱物というわけではありませんが、結晶の現物を見るのは初めて。

さっそく、針を当ててみると、どちらもたいへん良好に検波します。どこに針を当ててもほぼ検波可。安定度抜群。感度も今回実験した中では最も大きな音量で受信でき、ケイ素単結晶と高純度精製したもの、二つの違いはほとんど感じられませんでした。ケイ素の元素としての発見は古く、90年前にも既に精製技術は存在していたようですが、これを使えば、探る必要もほとんどなく、楽に受信できたのでは?

どちらも良好に受信

1N60や1N270などのゲルマニウムダイオードには感度では及びませんが、放送が聞こえた時の感動は、探り式鉱石検波ならではのものがあります。空中の高周波信号と地中深くの鉱石、そして自分自身とが共振しているような・・・。異界に迷い込む楽しさ、そしてしばし異界に転んでみる、そんな感覚。いつか、自分の住んでいる県内産の鉱石を探して、そんな異界の声を聴いてみたいと考えています。

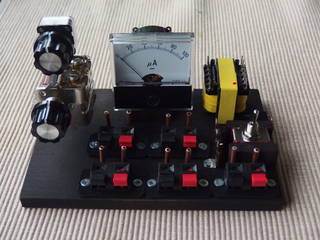

ゲルマラジオ実験ボード

(2015/9/13 16:35:11)

ゲルマラジオ実験ボード

(2015/9/13 16:35:11)

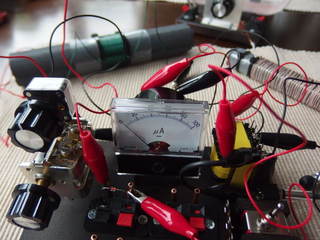

ゲルマラジオ作りに先だって、コイルを巻き終わった時とか、新たなダイオードを入手した時に、とりあえず回路を組んでみる、ということをよくやります。その際、ジャンク箱から部品とミノムシクリップを取り出し、以前に巻いたコイルとの比較だとか、ダイオードなら1N60との比較とか、試し始めると収拾がつかなくなります。また、耳で聞いて音量が大きい小さいだけでなく、視覚化もしたい、ということで、Sメーター付きのゲルマラジオ専用実験ボードを作ってみました。

15cm×10cmの板上に下記のものを搭載しています。

・2連エアーバリコン 290pF 120pF

・ポリバリコン 260pF

・電流計 100μA

・プッシュ式ターミナル端子 5個

・3Pスイッチ

・ステレオイヤフォン端子

・トランス 各種置くためのスペースのみ

5個のプッシュ式ターミナル端子を使うことで、ダイオード、抵抗、コンデンサー、セラミックイヤフォンなどを簡単に交換可能で、倍電圧、倍電流はじめ、回路も自在に組めます。3Pスイッチはコイルタップ切り換え用で、ロータリースイッチにしようかとも考えましたが、タップに関してはあまりやる気がないので、これで良しとしました。ボードにコイルとイヤフォンを接続し、あとは、ミノムシクリップで配線するのみ。

こんな簡単な実験ボードですが、けっこうできることはあります。

・コイルの性能比較

・コイルタップによる感度、分離の違いをみる

・ダイオードの性能比較

・トランスを使った場合と使わない場合のダイオードの適正比較(大きく異なる)

・バリコン容量との相性をみる。またエアーバリコンとポリバリコンのQの違い。

・電流計(Sメーター)での信号の視覚化

・トランスによる音量、音質の変化

・CR類による音量、音質の変化

などなど。

さっそく、大型バーアンテナをつないでみたところ、我が家の室内窓際では、電流計の針は最大で目盛1~2とわずかに振れるのみでした。耳ではメリット5なのに、この程度?とちょっとがっかりではありましたが、このSメーターを大きく振らせるコイルを作ってみたいものだと、意欲も涌いてきました。この他、ダイオードの代わりに鉱石検波器をつないでみるなども追々試してみたいと思います。

縦長ミニループ ゲルマラジオ

(2015/7/25 19:49:54)

縦長ミニループ ゲルマラジオ

(2015/7/25 19:49:54)

ループアンテナは、フェライトコアを使ったバーアンテナより手軽にQを上げられる利点があります。一方、コイル面積が広い分、大型になってしまうことが欠点と言えます。集合住宅の我が家では、テーブルに置いて使えるくらいのものがちょうどよく、それでもリッツ線を使えばけっこう実用になります。以前にもミニループアンテナ付きのゲルマラジオは作っていますが、今回は、スリムな縦型で作ってみました。先日、100円ショップで「木製皿立て」なるものを発見。これを2個使って巻枠にしてみました(前作の倍電流型ゲルマラジオにも使っています)。使えそうなものを発見すると、無性にコイルを巻きたくなる、困った性分です。

コイル巻枠(木製皿立て)100円ショップ

リッツ線(0.1mm×100本)20m ラジオ少年

ダイオード 1N270 aitendo

バリコン 3連エアーバリコン 200pF+90pF+28pF ラジオ少年

トランス BT-OUT-100(100kΩ:8Ω) ラジオ少年

基板 タカチTNF29-42

ステレオイヤフォンジャック

土台用木板

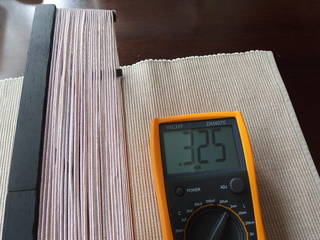

まずはコイル。「木製皿立て」を2個つなぎ合わせ、余分な突起を切り落として、コイル枠を作ります。縦33cm、横10cm。四隅に残した長さ5.5cmの突起部分に線材を巻いていきます。20mの線材がちょうど30回で巻き終わりました。ほぐれないように四隅および線材の裏側からホットボンドで固定。ホットボンドって本当に便利で、コイル作りには手放せません。インダクタンス325μH。ちょっと巻き過ぎかな思いましたが、3連バリコン側で調整することにして、コイル部完成。

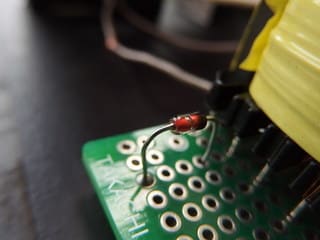

ミニループコイル

今回は、ダイオードのみのシンプル回路。タカチの万能基板にトランスとダイオードをハンダ付けし、あとは木台の上に乗せ、定石通りに配線するのみ。ちなみに、使用したBT-OUT-100(100kΩ:8Ω)は、ミズホ通信研究所で扱っているものと同じです。音量、音質とも素晴らしく、いろいろ試した中でこれ以上のトランスは見当たりません。注意点として、現在ラジオ少年で扱っているBT-OUT-101(200kΩタイプ)とは形はそっくりですが、まったくの別物です。OUT-101も試してみましたが、良くありません。OUT-100の取扱いは今はもうないようなので、ぜひ復活を願いたいところです。

BT-OUT-100

ダイオード1N270

最後にバリコンの接続。これもラジオ少年より購入したものです。4連構造になっていますが、使えるのは3連まで。コイルとの組み合わせを試したところ、200pF+28pFがベストでした。コイル巻き数を多めに、バリコン容量を少なめにするHiL同調回路?

完成

ということで約半日かかって、完成。さっそくステレオイヤフォンで聴いてみたところ、NHK仙台第一はパワフルに、NHK第二もそこそこの音量、東北放送もかすかに受信できました。分離も良好です。外部アンテナなし、無電源で、これだけ聞こえれば言うことありません。今回もループコイルのQの高さを実感した次第です。

倍電流型ゲルマラジオ

(2015/7/20 17:28:13)

倍電流型ゲルマラジオ

(2015/7/20 17:28:13)

倍「電圧」をはじめ回路をいじっても、なかなか感度アップにつながらないことは以前に書いた通りです。では、ゲルマラジオ本体を2台作って、両方の電気信号を1本のイヤフォンに流し込んでみたらどうなのか?当然ながらアンテナも2本必要となります。この方式も多くの先人が試されているようで、「倍電流型回路」というのだそうです。ネットで検索したところ、あまり芳しくない、との記述も散見されます。物は試し、前回製作した「音質重視型ゲルマラジオ」をベースに、ミノムシクリップで簡単な回路を組んでみました。

・10mm×160mmフェライトバーを4本束ねたもの

・0.1mm×40本リッツ線

・ダイオード 1N270

・単連ポリバリコン

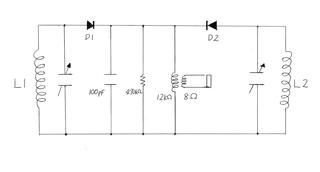

回路図

ベースとなるゲルマラジオはアンテナ、アースなし、フェライトバー4本の極太バーアンテナのみで、NHK仙台第一および第二が室内窓際で受信可能です。第一は明瞭に、第二は何とか話の内容がわかる程度。新たなバーアンテナも同様にフェライトバー4本を束ねて作りました。ただ手持ち線材の関係で、細めのリッツ線をスペース巻きとしました。34回巻き。インダクタンス136μH。これにポリバリコン、ダイオードをリード線で連結し、コイル部を窓際に置いて、ベースラジオのトランス入力に接続してみました。ベース側のバリコンをNHK第一に合わせた上で、連結側のバリコンを慎重に回してみると・・・、一瞬何も聞こえなり、さらに回すと急に大きな音量で聞こえてきました。そのピークはかなり尖鋭で、分離もたいへん良好です。次に、ベース側をNHK第二に合わせ、再度、連結側バリコンを回すと、こちらも十分了解できる程度の音量にアップ。倍電流を実感することができました。

さて、ここで一つ疑問が。バリコンで同調を取っていることから、二つのコイルの電磁誘導による影響、もしくはフェライトコアそのものの影響により感度アップをもたらしたのでは? そこで、連結側のコイルの位置を変えながら、試行錯誤。その結果、ベースコイルの斜め5cm後方に設置したときにコイル誘導と思われる音量増加が、側方に3cm程離して設置したときにフェライトバーによる音量増加が確認できました。また、ベースコイルの中央部に垂直に設置した場合もわずかに音量増加がありました。電磁誘導による音量増加やフェライトコアによる音量増加は、倍電流によるものとさほど変わりません。ならば、単にコアを近くに置くだけで良いのでは?と思えなくもありませんが、設置位置が限定されてしまいます。倍電流方式は、コイル部(バーアンテナ)の位置を窓際とか、より電波の良好な場所に設置できるという利点があります。

では、コイル間の影響を受けずに、感度をアップさせるにはどの程度の間隔を開ければ良いのか?これも試したところ、10cmまではほとんど音量増加はありませんが、15cmあたりから明らかに増加し始め、なるべく離した方がよいという結果に。ただ20cm以上離してもさほど増加はありません。したがって、二つのラジオをセパレート式にして、一定程度離して接続するのがベターなのかもしれません。

以上の実験を経て、今回は、利便性を考慮して、ベースラジオの上部にもう一台の連結回路を組み、一体型の倍電流ゲルマラジオを作ってみました。

上部

下部(ベース部)

1N 270 追加

基板部

二つのコイルの間隔は20cmとし、そのため、木材で櫓を組み、ホットボンドで固定しました。二つの高感度バーアンテナのおかけで、外部アンテナ、アースなし。選局にはちょっとしたコツが必要ですが、倍電流回路の恩恵を十分実感できます。この方式は試してみる価値あり、です。

吾妻連峰 高山移動

(2015/6/14 20:00:07)

吾妻連峰 高山移動

(2015/6/14 20:00:07)

今シーズン第1回目の吾妻連峰高山移動。噴火警戒レベル2ということで、吾妻スカイラインは午前7時までゲート閉鎖。知らずにゲート前で30分ほど待機し、予定より少し遅れ、小雨の中、8時前登山開始。原発事故に加えて噴火警報とますます登山者は少なくなっているようで、刈払いされるでもない荒れた登山道が山頂まで続いていました。山頂の巨大反射板だけは健在。

登山口の鳥子平

この山頂の楽しさは、なんといっても1エリア各局とハンディ機で交信できることで、できれば430デジタルシンプレックスでの交信を期待して、八木を持参。

ID51 430MHz10エレ八木およにRH770

DPR6+350DH

DJ-P24L

さっそく三脚に10エレを設置して、433.300MHzDVモードでCQを出してみました。応答なし。少し方角を変えて、再度CQ・・・応答なし。この八木、大丈夫? まだ時刻も早いことでもあり、いったんFMアナログに戻って、メインでCQ。こちらは各局に応答いただきました。千葉県八千代市、東京都中野区、八王子市、埼玉県加須市、さいたま市浦和区、茨城県筑西市、神奈川県川崎市多摩区など1エリア各局。西は長岡市。最長は八王子市の陣馬山移動局。0.3W7エレループとのことで、55-52でレポート交換。距離247km。

その後、断続的に430DVでCQを出したところ、茨城県下妻市、福島市、千葉県柏市各局に交信いただきました。433.300では問題なく復調するものの、433.350にQSYしたところ、まったく復調しなくなる現象がありました。パワーを5Wにアップしたところ、メリット5で安定交信。デジタルはこころ持ちパワー強めが無難かな、との印象。また、北方面は、寺沢高原移動のおかざきKG295局とDCRに続いて430DVおよび145DVで交信実験。DCR、DVともホイップアンテナでの交信で、DCR断続あり、430、145は双方55で安定交信という結果になりました。距離約210km。

今日は山岳移動局も少なかったようで、雨の影響からか、信号の伸びはあまり感じられませんでしたが、DCRでは、普段なかなか交信できない栃木、茨城、福島各局と交信いただきました。

本日も各局さま、ありがとうございました。DCR、特小のみログ載せておきます。

<DCR>

ミヤギCW50局 仙台市若林区 5-5 430DV 0.1W 55-55

ヤマガタSA88局 山形県河北町 5-5 特小交信ならず

イワテB73局 岩手県一関市 室根山 5-5

トチギSA41局 栃木県大田原市 御亭山 5-5

ミヤギKI529局 栃木県大田原市 5-5

トチギJJ69局 栃木県日光市 田代山 5-5

ミヤギNE410局 多賀城市 5-5

おかざきKG295局 遠野市 寺沢高原 5-5 430DV 145DV共に55-55

フクシマDM33局 本宮市 高松山 5-5

フクシマVF303局 白河市固定およびモービル 5-5

イバラキYY24局 茨城県常総市5-5

ミヤギOS147局 大崎市 5-5

ミヤギCW50局 仙台市若林区 5-5

トチギJJ69局 栃木県日光市 田代山 5-5

フクシマFD55局 吾妻小富士 5-5

栗駒山移動

(2015/6/7 18:59:07)

栗駒山移動

(2015/6/7 18:59:07)

本日の移動地、栗駒山。宮城県栗原市。標高1627m。人気の高い山で、かつ天候も良いので混むだろうと午前5時に自宅を出発。7時、イワカガミ平から登山開始。駐車場はすでに10台ほど埋まっていました。みなさん早いです。5月中旬頃なら、残雪を直登できるのですが、今はわずかに山頂直下の雪渓が残るのみでした。中央コース夏道を登ること約1時間20分、山頂着。

イワカガミ平 登山口駐車場

この雪形 なんに見えます?

前方に焼石岳

山頂直下

山頂

本日の装備

ID51+モクソンアンテナ(145MHz)2.5W運用

DPR6+350R直付け

DJ-P24L(特小)

Eスポたけなわ、フリーライセンス局はCBメインであまり期待できないかな、ということで、今日は久しぶりに2mFM中心の運用となりました。その合間にDCRおよび特小をワッチおよびCQを出す、そんな運用でした。2mでは、北は岩木山(弘前市)、南は蓬田岳(田村市)。早池峰山、白髭山山頂局ともFBQSO。この山では8エリアや0エリアとの交信実績もあるのでアンテナを向けてみましたが、何も聞こえず、でした。信号の伸びはいま一つかな、との印象。

モクソンアンテナ(2m用)

数局にお願いして、モクソンアンテナの指向性の実験もさせていただきました。2エレにかかわらず、FB比は良好、との結果でした。180度反対方向に回すと、59の信号が42程度にすーっと下がってきます。サイドはブロードで広範囲に拾ってくれるので、山岳移動向きのアンテナでは、と少し評価を上げておきます。通常の2エレやHB9CVよりコンパクトで三脚との相性も悪くないです。145.300デジタルDVモードでも何度かCQを出してみましたが、なかなかお相手はみつかりません。栗駒山頂でさえこうなので、ホームからCQ出しても厳しいのは当然ですね。

本日も交信いただきました各局さま、ありがとうございました。特小、DCRのみログ掲載しておきます。

ミヤギSS500局 登米市迫町 5-5

ミヤギAZ17局 栗原市高清水 5-5

ミヤギRK128局 大崎市加護坊山 5-5

イワテDE56局 平泉町固定 5-5

ミヤギHO40局 石巻市とやけ森 5-5

<DCR>

ミヤギOS147局 大崎市江合川 5-5

オオタY16局 奥州市および大崎市 5-5

ヤマガタTA960局 村山市山形空港駐車場 5-5

ミヤギNE410局 多賀城市固定 5-5

イワテOH110局 花巻市花巻空港 5-5

イワテDE56局 平泉町固定5-5

ミヤギFT161局 栗駒山いわかがみ平 5-5

イワテGS320局 花巻市北上川河川敷 5-5

ミヤギGA2局 南三陸町 5-5

ヤマガタSA88局 寒河江市固定 5-5

execution time : 0.057 sec