無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

JO7TCX アマチュア無線局

(2025/4/22 9:05:30)

現在データベースには 408 件のデータが登録されています。

南屛風岳 10/14

(2023/10/15 12:30:13)

南屛風岳 10/14

(2023/10/15 12:30:13)

ここ数年、紅葉時期の蔵王は歩いたことがなく、前回がいつだったのかも記憶から遠ざかっています。翌日は天候が崩れる予報、晴天は今日まで、ということで土曜日ですが、早起きして出かけてみました。南屏風岳は昨年7月に登って以来です。

午前3時半に自宅を出て、エコーライン刈田峠に5時着。道路側面に10台ほど駐車可能なスペースがあり、出遅れるとすぐに満杯になってしまいます。今日は1台のみ止っていました。あたりはまだ真っ暗、5時20分、日の出前の明るさが漂ってきたところで出発としました。

振り返ると刈田岳が夜明けと共に赤く染まってきました。杉ヶ峰に30分ほどで到着。だいぶ明るくなり、朝日に照らされた二口山塊の山々が圧巻でした。

杉ヶ峰へ

杉ヶ峰山頂

二口山塊

いったん下り芝草平へ。まだ時刻は6時過ぎ、ここでゆっくり写真でも撮ろうと考えていたのですが、木道の補修工事中とのことで、立ち入り禁止となっていました。仕方なく、そのまま通過。目の前に見えてきた屏風岳の北斜面はすでに紅葉は終わり、冬枯れといった様子です。

屏風岳へ

午前7時、屏風岳山頂着。東側は高度感のある断崖絶壁で、眼下に深く谷を刻んだ秋山沢、その左に後烏帽子岳、右に水引入道と馬ノ神岳、そして一面の紅葉。標高1500~1600mあたりが真っ盛りといったところしょうか。

屏風岳山頂

後烏帽子岳

水引入道

山頂で小休止後、南屏風岳へ。少し進むと、南屏風岳から不忘山に続く稜線が見えてきました。蔵王連峰の南端部。長大な蔵王縦走路の中にあって、高山的な雰囲気と眺望を兼ね備えた自分的には連峰の核心部。ハイマツ帯に続く細々とした登山道。今日も盆地を薄く覆った靄の先に、月山、朝日、飯豊、吾妻、安達太良と奥羽山系の峰々が連なっていました。

不忘山(左)と南屛風岳(右)

縦走路より朝日連峰

午前7時40分、南屏風岳山頂着。標高1810m。山頂から先に進んだところで、痩せ尾根に続くひときは整った姿の不忘山が迫ってきました。時間的には十分往復できるし、行ってみたい気持ちが湧いてきますが、膝の調子を考えてここまでとし、写真のみ撮って山頂に戻りました。

南屛風岳山頂

不忘山を望む

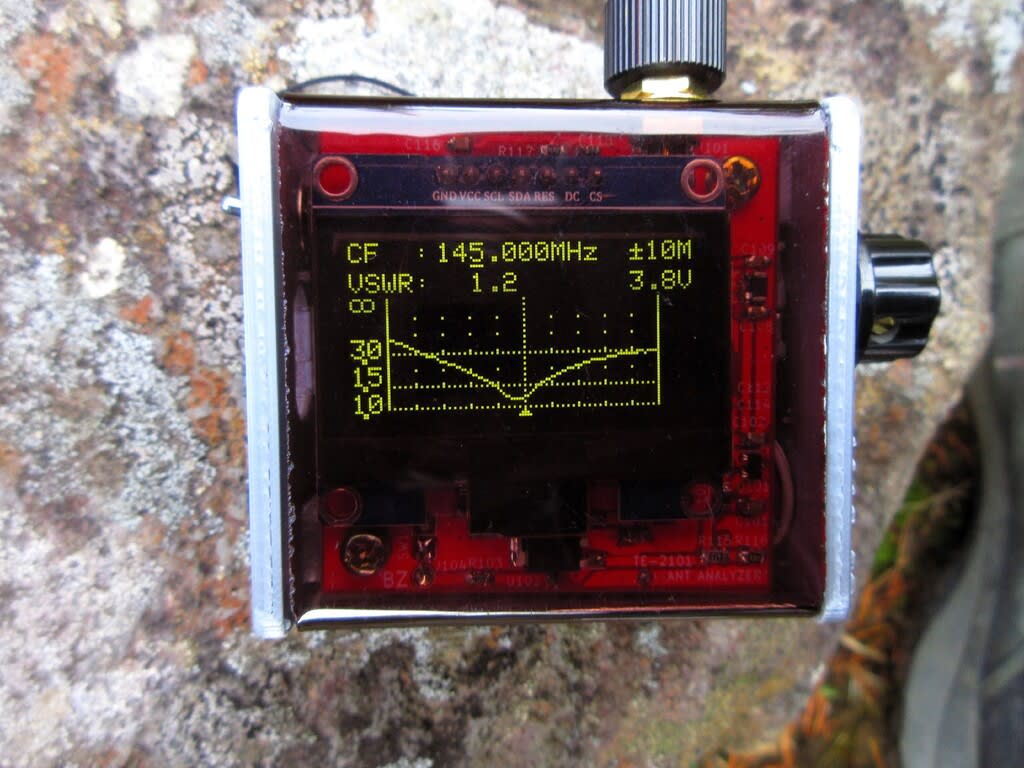

さて、誰もいない山頂にてしばしの無線運用。今日はしばらくぶりにJ型アンテナを持参、380gの軽量三脚も購入したので使ってみました。念のため測定したところ、共振点、SWRとも問題なし。リグはいつものFTM10S(145MHz)。さっそくバンド内ワッチするとこんな早朝なのに不法局と思われる交信があちらこちらにあって、なかなか空きがありません。そういえば今日は土曜日。メインの隣の周波数は使いたくないのですが、致し方なく144.980でCQを出しました。他の登山者がほとんど来ず、来ても不忘山に向かって通過するのみといった感じで、1時間40分ほど運用を続け、岩手、宮城、山形、福島、茨城の22局に交信いただきました。北は盛岡市の天峰山移動局(204km)、南は茨城県常陸太田市移動局(148km)が最遠方で、信号の伸びは感じられず、といったところでしたが、正面に飯豊連峰を眺め、素晴らしいロケの中、多くの局に交信いただきました。感謝です。最後はバッテリー切れが近づき、あわただしくなってしまいました。

正面に飯豊連峰

休憩後、10時前、山頂を後にしました。刈田峠までの長い道のり。屏風岳に戻る途中、水引入道南面から権現沢、そこから不忘山東面にせりあがる鮮やかな紅葉、朝には気づかなかった風景を目にしました。

水引入道南面

不忘山東面

屏風岳への登り返し

馬ノ神岳(左)と水引入道(右)

屏風岳、芝草平、杉ヶ峰を過ぎ、遠かったエコーラインが間近に見えてきました。

芝草平付近より南屛風岳を振り返る

刈田岳とエコーライン

正午、刈田峠登山口着。

同じ蔵王でもお釜や熊野岳周辺は平日でも観光客で賑わっているようです。南蔵王は登山者のみなのでもともと静かですが、予想した以上に人が少なく、紅葉の山歩きを楽しめたように思います。

泉ヶ岳 10/8

(2023/10/9 11:02:24)

泉ヶ岳 10/8

(2023/10/9 11:02:24)

前日まで蔵王行きを考えていたものの、当日朝、気象庁のライブカメラを確認したところガスで何も見えず、高層天気図でも標高1500~2000mあたりの蔵王周辺は怪しげな感じがあって取りやめ、いつもの泉ヶ岳に向かうことにしました。

地下鉄泉中央駅前から始発バスで登山口へ。乗客は意外に少なく、登山口の自然ふれあい館前で6人が降車。車で来られる方が圧倒的に多く、広い駐車場では登山準備中のグループなどが何組もありました。

自然ふれあい館前

今回も水神コースから入山。水神分岐、大岩を経て賽の河原へ。まだ膝の具合が本調子とは言えないものの、山に体が馴染んできた感じがあり、水神から先の急登もさほど苦にならずに済み、気持ち的にも辺りを見る余裕があったようです。大岩付近でオコジョを見かけたものの、すばしこくて写真は撮れませんでした。

大岩付近

賽の河原からは二口山塊や船形山周辺の山々が見渡せました。今期3回目にしてやっと晴れてくれました。ただ、予想した通り、蔵王のみ雲の中。今日はこの山にして正解だったようです。

賽の河原 奥に大東岳、面白山

バス停から90分で山頂着。紅葉は始まりかけたばかりといったところで、山頂から西に進んだ展望地ガレ場付近が少しだけ色づいていました。

いつもの無線運用場所に移動し、アンテナを設置。本日もアローラインとFTM10S(145MHz)。いつもどおりの装備です。念のためアナライザーで測定してみると、やはり共振点が上にあり、メイン付近SWR1.4、少し高めです。CQを出したり聞こえた局に応答したりで福島、山形、宮城の13局に交信いただきました。コンテストもあったようで、バンド内ワッチしてみましたが、0エリアなど他エリアの信号は聞こえてきませんでした。山岳では福島県須賀川市の宇津峰山移動局と55-52。阿武隈山地南部にある677mの山のようです。栗駒山移動局と59-59。山岳同士でときどきお会いする局で、栗駒山は紅葉まっさかりとのこと、賑わっていたようです。このほか、日光周辺の山からの信号も聞こえましたが、タイミングを逃してしまいました。

約1時間で無線運用を切り上げ、展望地にてしばし休憩後、かもしかコースを下山。

岡沼

岡沼より山頂を振り返る

前回水浸しとなっていた岡沼はすっかり干上がり、ススキの原と化していました。

月山 9/24

(2023/9/25 16:30:38)

月山 9/24

(2023/9/25 16:30:38)

泉ヶ岳に2度登り膝の調子も悪くなさそう、ということで1年ぶりに月山に出かけてみました。午前3時前に仙台の自宅を出て、姥沢駐車場に5時着。まだ真っ暗な中、ぽつりぽつりと数人が登っていきますが、自分は少し明るくなるのを待って登り始めました。

姥沢登山口から30分ほどで湿原帯の木道歩きとなり、稜線に陽が差してきました。振り返ると朝日連峰が一望。6時40分牛首着。

奥に朝日連峰

だんだん陽の差す範囲が広くなり周りの斜面が鮮やかになってきました。ここから標高差約300m。一歩ごとに高度を増し、7時30分山頂台地の一角に到着。山頂の奥に鳥海山、東に蔵王、船形連峰、南西に朝日、飯豊、吾妻の山々。やはり山歩きは早朝がいちばんです。途中で膝が痛み始めたらどうしようとか不安はあったものの、なんとか持ちこたえてくれているようです。

月山山頂 奥に鳥海山

東側 奥は新庄神室

肘折温泉方向

まだ時刻は8時前、早すぎるかもしれませんが、山頂が混み合わないうちに無線運用を始めることにしました。装備はいつものFTM10s+小型PDバッテリー12V給電、モノバンドアローライン(145MHz)。CQを出すと、長岡市、新潟市、三条市、五泉市、小千谷市、弥彦村、柏崎市、新発田市、加茂市など0エリアの他、岩手、宮城、山形、福島各局にほぼ途切れなく呼んでいただき、約2時間の運用で30局と交信。最後はバッテリー切れで中断、再度電源を入れ直したところなんとか起動し、ファイナルを送りました。特に遠方はありませんでしたが、しばらくぶりに山岳運用を楽しめたように思います。

山頂周辺がだんだん賑わってきました。パンと缶コーヒーの朝食兼昼食を摂りながらしばし休憩。

そうこうしているうちにも続々と登山者が登ってきます。10時20分下山開始。

まだ時間も早いので、牛首から稜線を進み、姥ヶ岳を経由することにしました。例年なら今時期、このあたりは紅葉で染まるのですが、まだその気配はないようです。これから一気に染まっていくのかもしれません。

姥ヶ岳へ

湯殿山登山口分岐

姥ヶ岳山頂

姥ヶ岳山頂を後にぐるりと一周して分岐まで戻り、今回もリフトを使わず姥沢登山口に下山。自分的には長丁場だったようで、最後は足がふらつく感じがありました。この感じというのもしばらくぶりです。13時30分駐車場着。

姥沢登山口分岐

下山後、志津温泉の手前に地蔵沼というのがあり寄り道してみました。歩いて一周できるようになっているようです。

地蔵沼

湧水池

沼にかかる浮き橋を渡り、さらにブナ林の中を進んだ遊歩道の先に、ひっそりと小さな湧水池がありました。月山の雪が解け、もしかしたら何年も何十年も地中をさまよい、ここに湧き出る、そして沼の水源の一つとなる・・・。湖畔からはさきほど登った姥ヶ岳が姿を見せていました。

泉ヶ岳 9/17

(2023/9/18 10:49:22)

泉ヶ岳 9/17

(2023/9/18 10:49:22)

この山は奥羽山系から東に派生して、平地に近い天候になることが多いし、ライブカメラで確認もできるので予想はしやすいのですが、雨はないだろうと出かけてみると登山口は雨だった、ということがまれにあります。

地下鉄泉中央駅前のバス停では曇り空ながら雨になりそうな様子はなく、今日は10人ほどの登山者が乗車。ところが芳の平の手前あたりから霧雨となり、登山口の自然ふれあい館前バス停で小雨状態の中を全員が降車。登山途中に降るならまだしも登り始めから雨というのは憂鬱なものです。それでも皆さん、お構いなしという感じで登っていきます。

前回と同じ水神コースから入山。雨雲の中を歩いている状態で、終始降りやまず。この天候でもトレランの方々が雨具もつけずズブ濡れで走り去っていきました。ゆっくり目に登り、水神分岐、大岩、賽の河原を経て約100分で山頂着。先週に続いての山歩きということで、少し体が慣れてきた感じがあり、膝痛のぶり返しもなし。これなら、他の山も大丈夫では? そんな感触がありました。雨の登山というのは意識が外に行かず、写真などもあまり撮らない分、身体の調子とか内部に思考が集中するようです。

水神分岐

賽の河原

山頂

無線運用はいつもの場所まで行ってみましたが、相変わらずの霧雨~小雨状態でログを付けられそうになく、あきらめることにしました。こういう天候ではハンディ機の方がよかったかもしれません。FTM10S+ポール+外部アンテナとなるとけっこう設営だけでも厳しいです。以前なら多少の悪天候でも無理してアンテナを上げたのですが、その気力はもうないようです。

ということで早々に山頂を後にし、かもしかコースを下山。途中、この時期には珍しく、岡沼に水が溜まっていました。登山道も20センチほど冠水して通れず、迂回ルートを回りました。この数日、そんなに降ったとも思えないのですが、意外な風景を目にすることができました。これも雨の山ならでは、でしょうか。

かもしかコースへ

岡沼↑↓

バス時刻には早いので自然ふれあい館で休憩。しばらくして雨が上がってきました。連休とあって、ふれあい館前のキャンプ場は十数張のテントで埋まっていました。

泉ヶ岳 9/10

(2023/9/11 9:41:42)

泉ヶ岳 9/10

(2023/9/11 9:41:42)

数年前から定点運用ということで年数回この山に登っては無線運用してきましたが、2月に膝を痛めてから山歩き自体気が乗らず無線も休止状態となり、夏には再開しようと思っていたものの猛暑続き、しかしこのままでは気力も体力も衰えるのみ、というわけで、気分転換を兼ね10ヵ月ぶりに登ってみることにしました。

学校登山で小学生も登る仙台市民には最も身近な山で、軽く登れると考えている方も多いようなのですが、登山口から標高差600mあり、それなりにきつく、やっと山頂に着いても、その山頂自体が地味で眺望もなく、がっかり感は否めない、そんな山です。地元の人間なので少しは自慢もしたいのですが、アクセスの良さくらいで、自分的には無線運用およびトレーニングの山と割り切っています。伝搬の方も過大な期待はせず、隣県やまれにエリアを超えた交信が楽しめる、そんなスタンスです。

今日は曇天。少しは登りやすいかと楽観していたのですが、湿気が多く、蒸し暑さは半端ありません。いつもの水神コースから入山。バスを降りた数人が同じコースで登り、抜いたり抜かれたりしながら、全身汗まみれになりながらも快調に登り水神へ。ここまではよかったもののこの後の急登で膝の痛みがぶり返し、後から登ってくる登山者に次々追い抜かれ、いつもの1.5倍、2時間ほどかかり山頂に到着。

眺望の得られるガレ場まで行ってみましたが、薄いガスで何も見えず、無線運用しながら様子をみることにしました。

無線も8ヵ月ぶり。FTM10sとアローライン(145MHz)。アナライザーで測定したところ、湿っているためかメイン付近でSWR1.6と高めな感じですが、この状態でCQを出したり、聞こえてきた局に応答したりで、約1時間、宮城、岩手、福島の10局に交信いただきました。盛岡市の天峰山移動局。姫神山の南にある眺望の良い山とのことで59-59。距離162km。本日の最遠方交信でした。

再度ガレ場に行ってみたところ、北泉ヶ岳と後白髭山のガスが取れ、少し視界が開けてきつつありました。船形山や蔵王は雲の中。例年ならひんやりとして秋の気配が感じられてもおかしくはないのですが、相変わらず湿気が多く、風もなし。今年はホント夏が長い。

膝の痛みを考え、滑降コースをゆっくり下山。下山中も何人かの方に追い抜かれ、こんなことはこれまでなかったことで、衰えは足から来る、などというけれど、本当だな、などとちょっと苦笑してしまいました。

鷹討山 1/8

(2023/1/8 21:08:31)

鷹討山 1/8

(2023/1/8 21:08:31)

7度くらいまで気温が上がるとのことで、亘理丘陵の鷹討山周辺を散策しました。駅から歩いて登り、また駅まで戻る。いろんなルートがあって時間を気にせず、その時々の体調や気分で自在に選べるのは気分的に楽です。

JR常磐線山下駅下車。昨年11月と同じ的場地区から入山し、南端の尾根に取り付きました。何度も歩いているコースですが、なぜか人に出合ったことがありません。雑木林の明るい尾根で、途中の崖地から山下集落や太平洋が見渡せ、自分的には気に入っています。50分ほどで馬船峠の分岐。峠側に少し下ったところに金津展望台があり、寄り道してみました。

登山口付近

尾根に取り付く

尾根途中の展望地

馬船峠分岐

分岐に戻り、10分ほどで鷹討山山頂着。西側に樹木があって風を遮るためか、他のピークに比べ暖かく、伝搬的に良いわけではないものの、ここで無線運用することが多いです。山頂標識から少し離れたところにアンテナを設置。430MHz5エレ八木+ID-51。

鷹討山山頂 ↑↓

D-starレピーターのアクセスを確認してみたところ、福島430、福島伊達430不可。郡山鶴見坦および南相馬430可、仙台青葉、仙台430も可。福島430からはゲート越えの変調が明瞭に聞こえてきました。レピーターからの信号(10W)はこちらに届きますが、こちらの信号(5W)はレピーターまで届かないようです。一方、郡山鶴見坦430にアクセスできたのは意外でした。福島中通り地区との間にはこの山域より高い山があって、思いのほか複雑な伝搬なのかもしれません。

CQを出し、仙台市内および相馬市移動局の2局に交信いただきましたが、後が続きません。430MHzはホント少ないです。デジコミにQSYし福島県相馬市モービル局、川俣町・女神山移動の2局と交信。女神山は37km、はじめとぎれとぎれに入感したものの位置決めして安定交信となりました。距離的には近いのですが、相性は良くないようです。430MHzに再度QSYし、ロングにお付き合いいただきました。

下山は陽当たりの良い東斜面の展望地を経由し、笹尾根コースを下りることにしました。

東斜面展望地

笹尾根コース ↑↓

展望地からすぐY字型の分岐点があり、右に進むといつもの沢コースとなります。今回は左へ。勝手に「笹尾根コース」と名付けています。背丈ほどある笹藪の中に細々した道が続く展望もない地味なルートで、ほとんど歩く人はいないようです。下山に使ったのは今回が初めてで、踏み跡は一部不明瞭ではありますが、今は下草もなく特に迷うことはありませんでした。

笹尾根コース下山口(合流点)

小さな里山では不明瞭なルートを探索してみるのも愉しみの一つかな、と思ったりもします。無線はあまり期待できませんが、また出かけてみます。

鷹討山周辺を振り返る

430MHz 山岳用軽量5エレ八木

(2023/1/5 10:47:24)

430MHz 山岳用軽量5エレ八木

(2023/1/5 10:47:24)

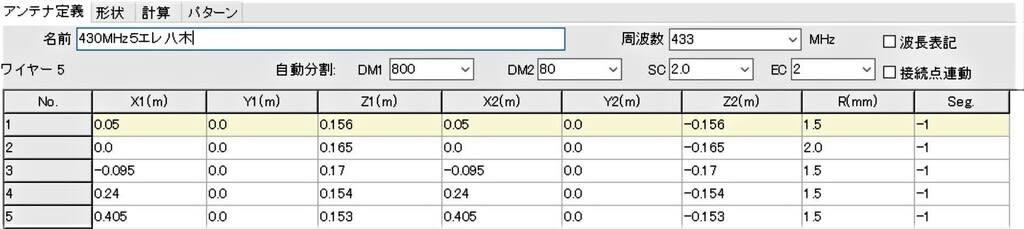

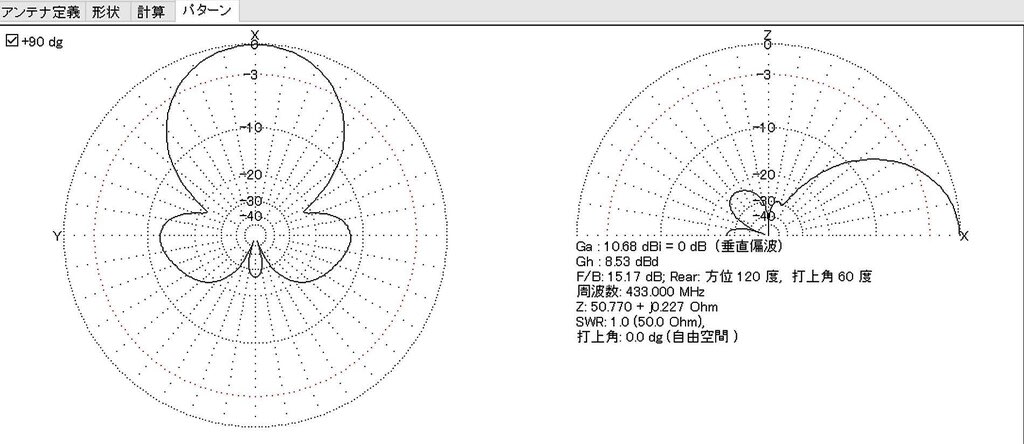

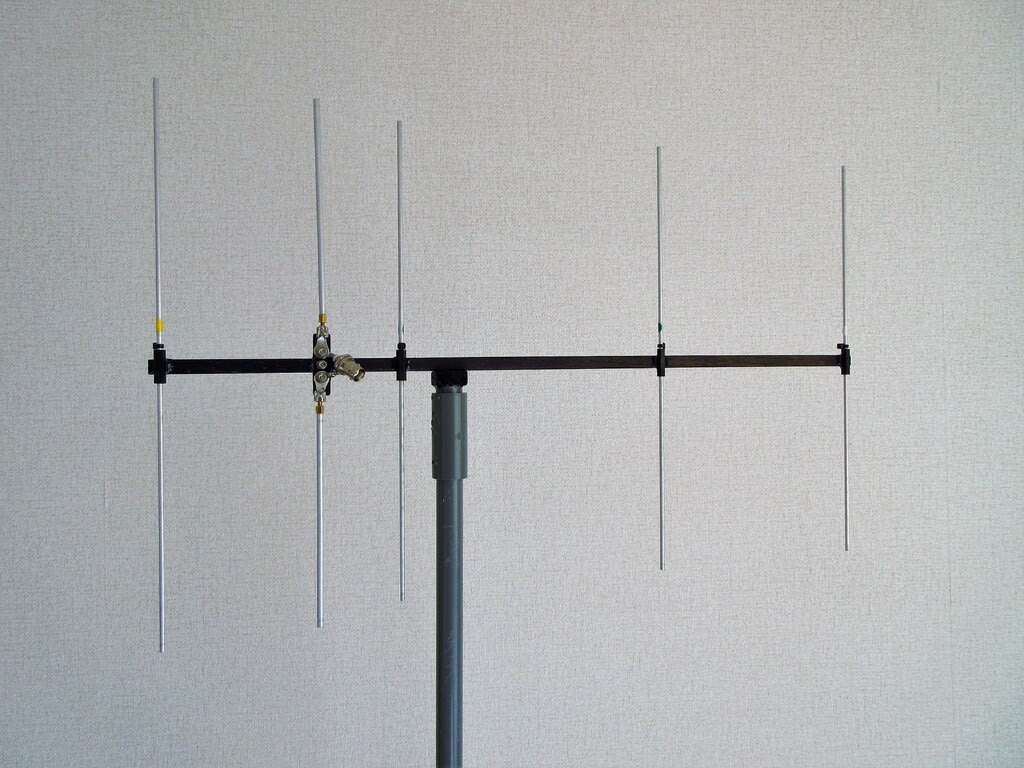

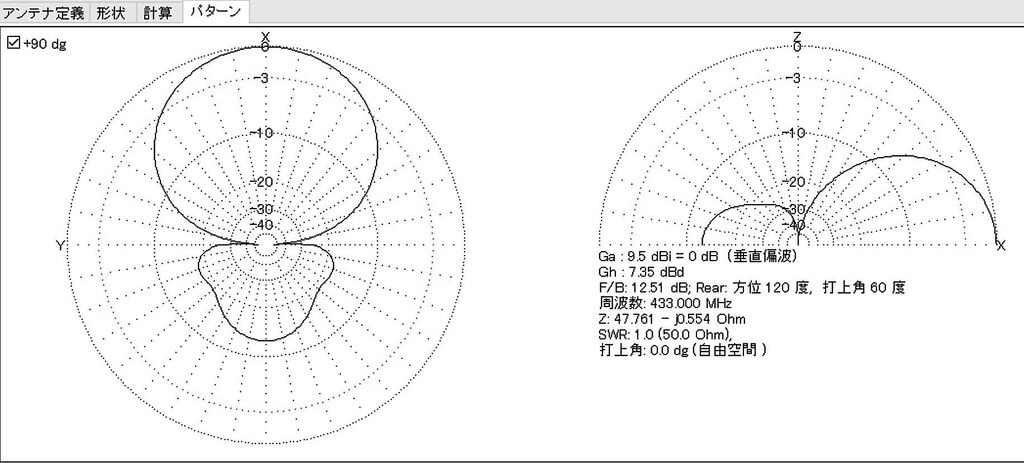

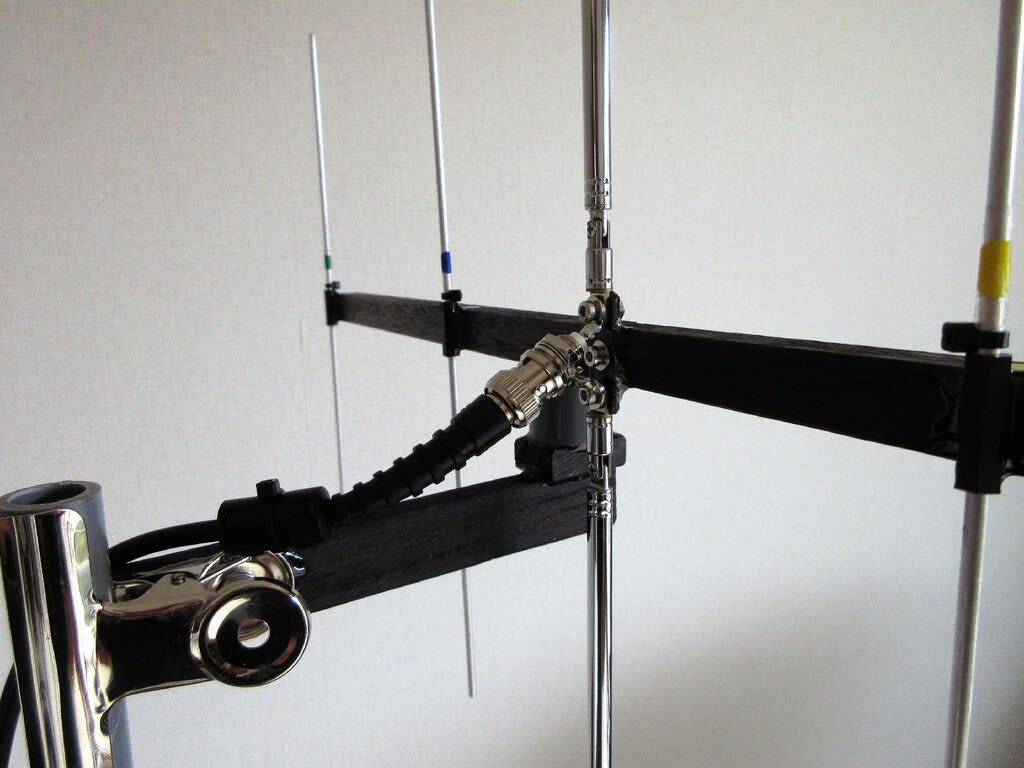

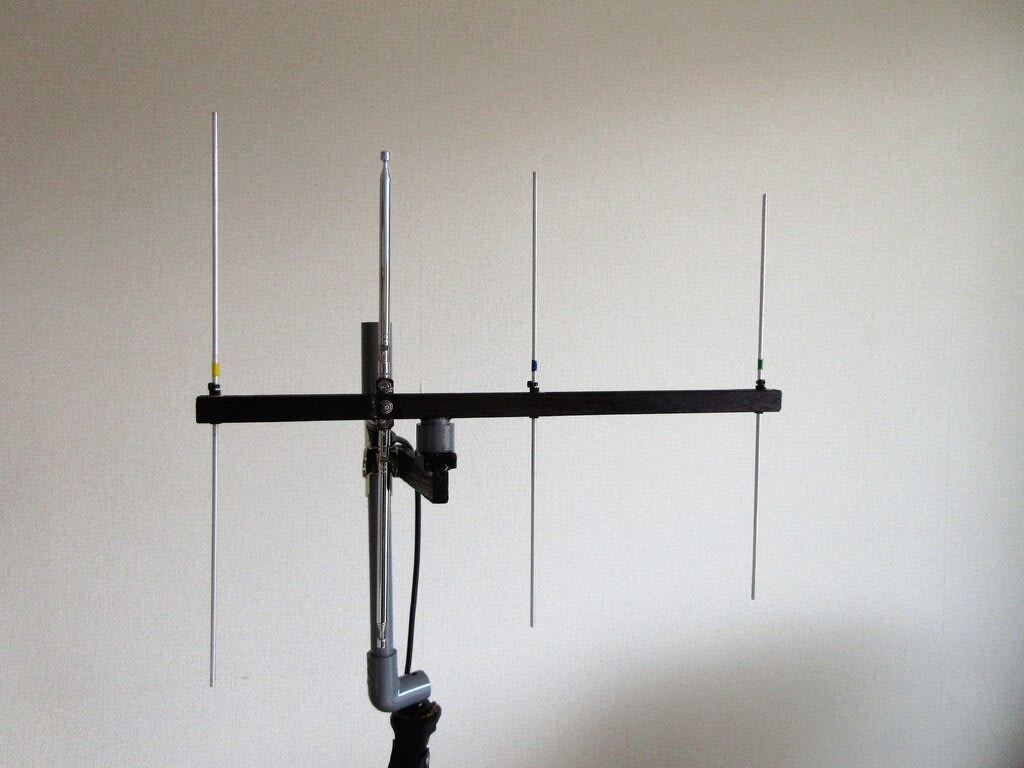

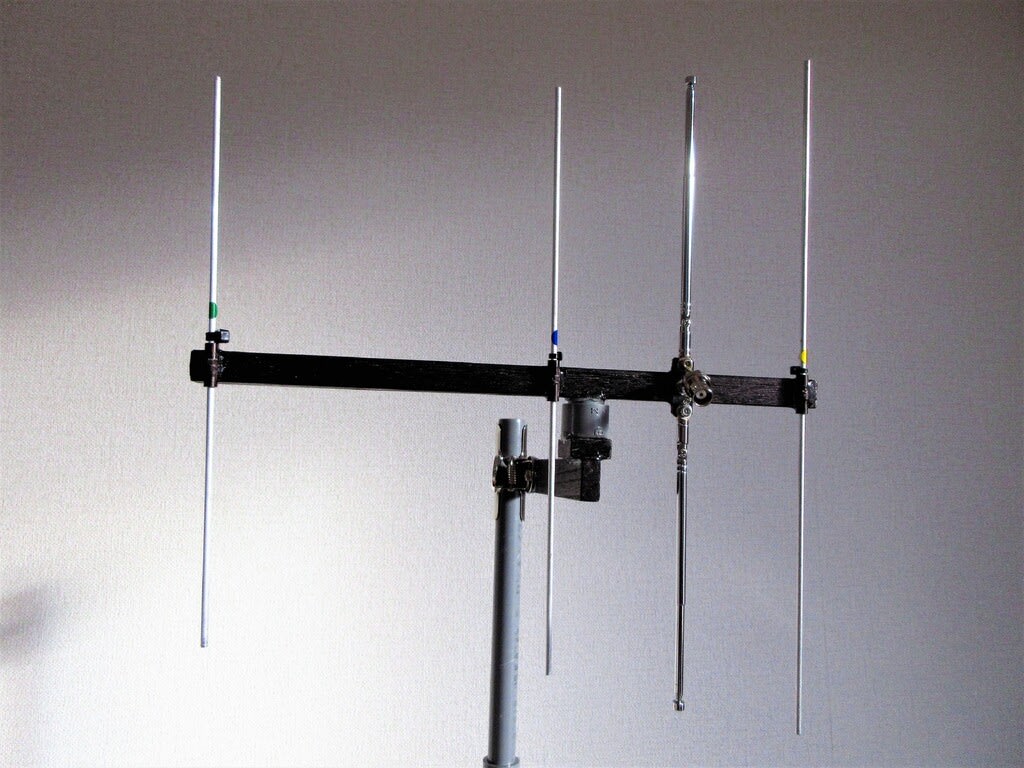

MMANAで設計し作ってみたところ、ほぼその通りのものが出来上がった、ということを前回書きました。QSOパーティで実際使ってみて、利得、指向性、帯域とMMANA解析と違和感ない印象を受けました。ただ、たまたま偶然うまくいっただけなのでは?との思いがなくもありません。今回は5エレ八木で設計・製作し、シミュレーション通りとなるのかどうか再度試してみることにしました。

山で使うことを考え、次の点を目標としました。

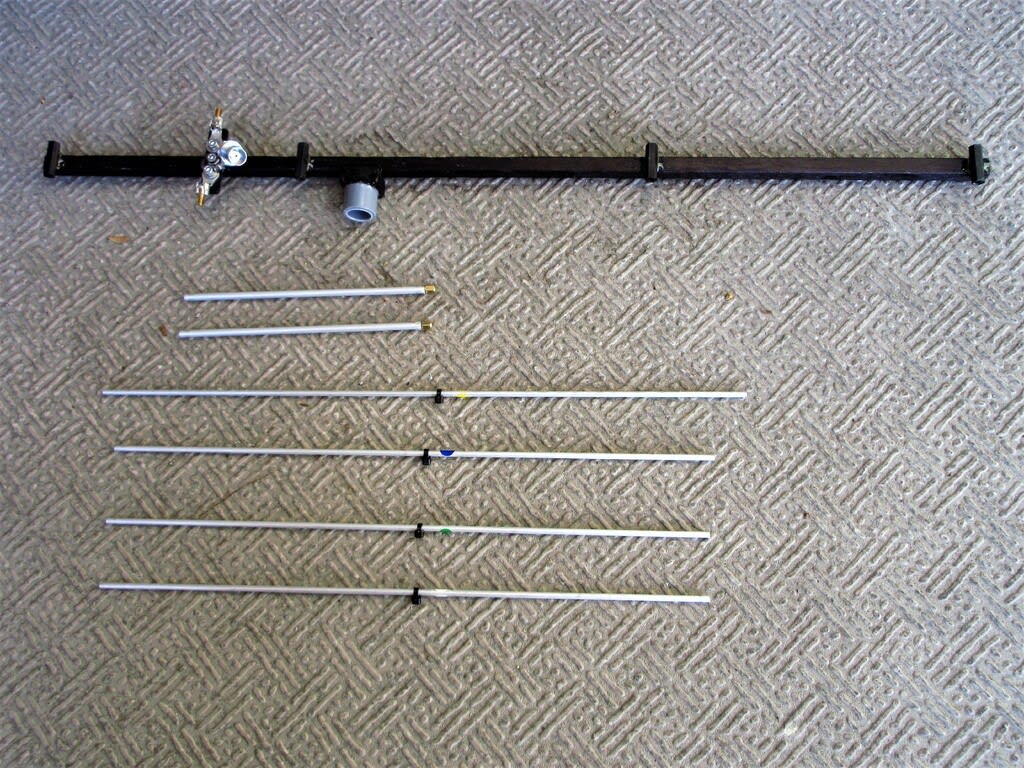

・ブーム長は50cm程(併せて軽量化と収納を考慮)

・ゲイン10.5~11dBi

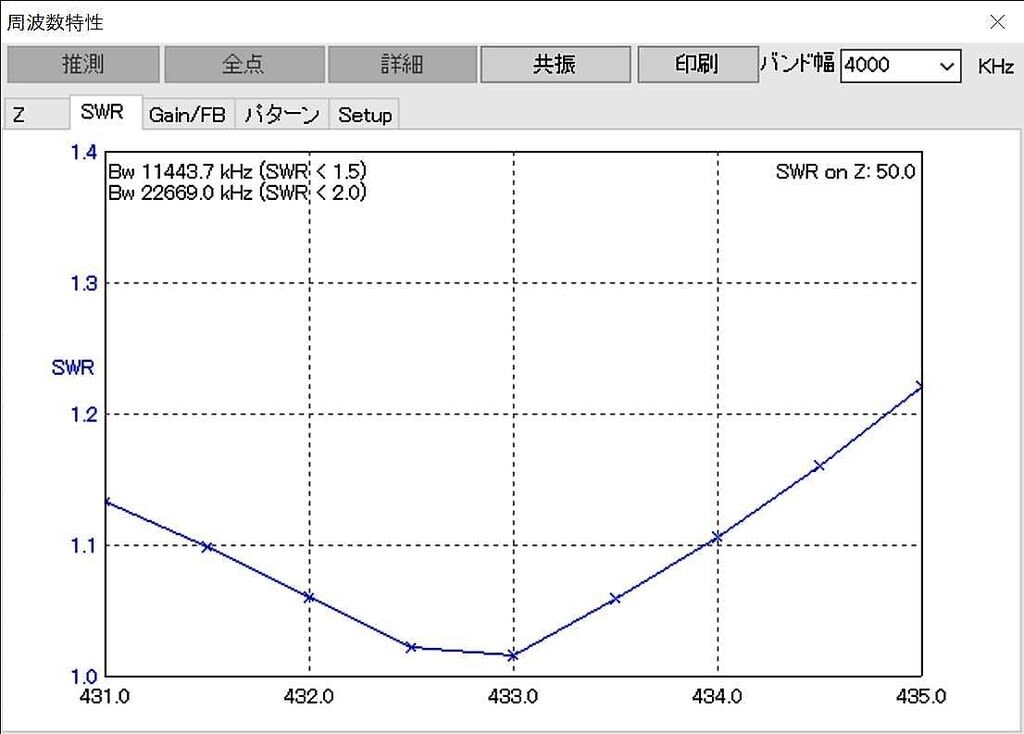

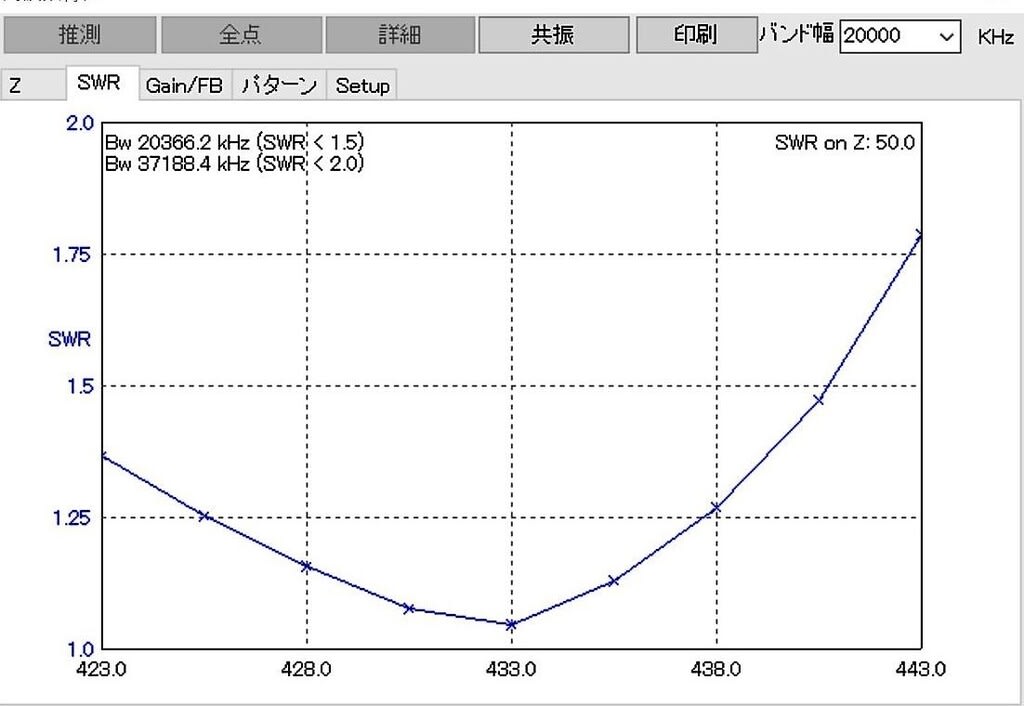

・D-starレピーター周波数を含むバンド全域でSWR2.0以下

前回の4エレ八木のデータをベースに第3導波器を追加し「最適化」。ブーム長を考慮しなければ11 dBiを超えるものができますが、50cmでは難しいようです。利得を追い求めるとメイン付近はSWRが下がるものの439MHzが跳ね上がってよろしくありません。エレメント間隔を固定する設定にし、エレメント長のみ変更しながら何度か「最適化」していったところ求めに近いものが示され、あとはカット&トライおよび間隔を微調整しました。リアルと異なり、カット&トライにしても同じようなことを何度も繰り返したりして切りがなく、目標の範囲ということで妥協点としました。

反射器から第3導波器までの長さがちょうど50cm。利得10.68 dBi 。メイン付近でSWR 1.02、バンド全域2.0以下。

<製作>

シミュレーションによるとエレメント寸法および間隔はかなりクリティカルです。データ通り1mm単位で正確にカットおよび配置。これまでよりブームはより細い角材を使い、放射器はロッドアンテナを4mmアルミパイプに変更し軽量化を図りました。

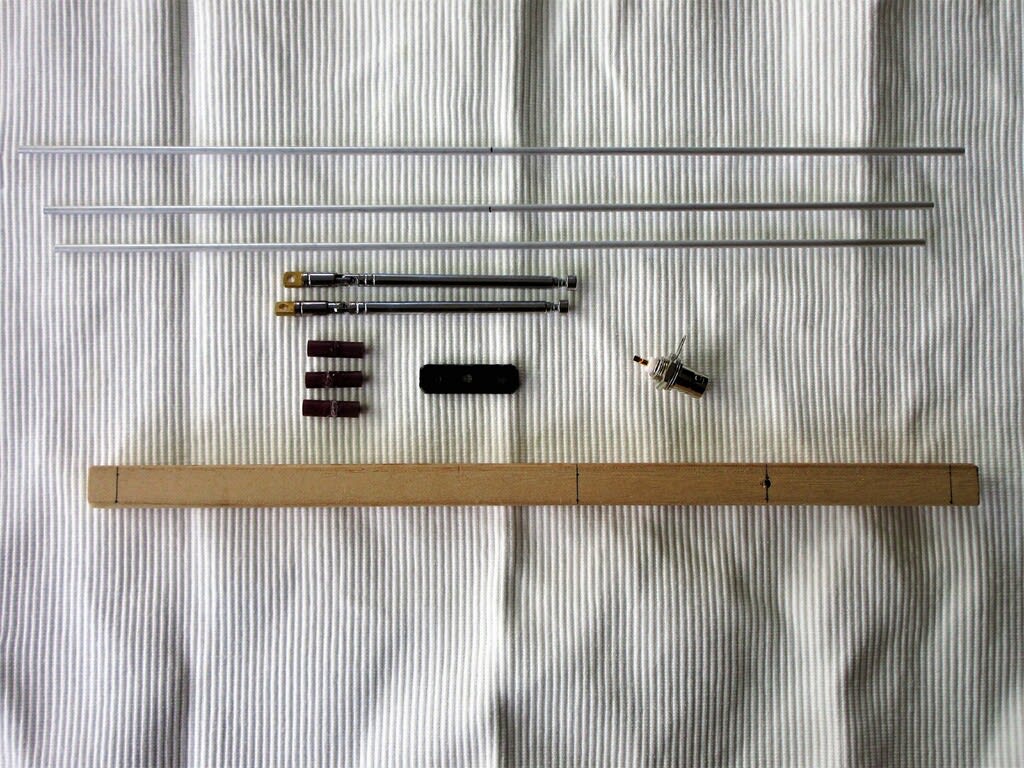

(材料)

・ブーム 9mm×9mm×51cm

・アルミパイプ 直径3mm(反射器、導波器) 4mm(放射器)

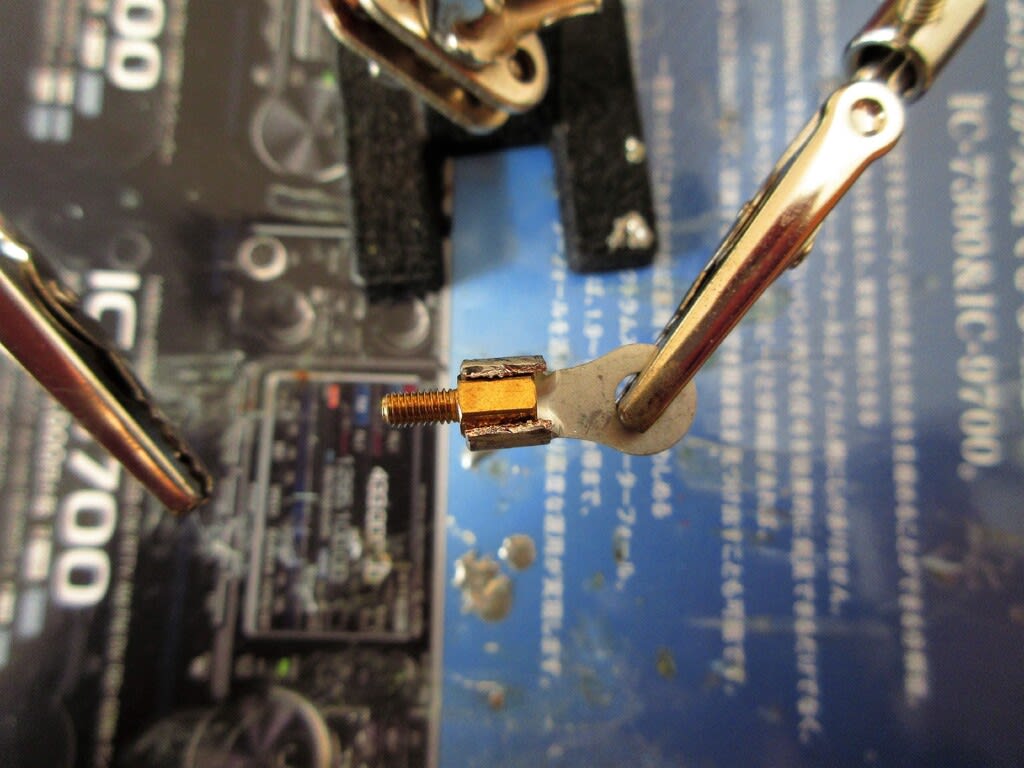

・六角銅スペーサー 4個(給電部、放射器用)

・六角樹脂スペーサー4個(反射器、導波器差し込み固定用)

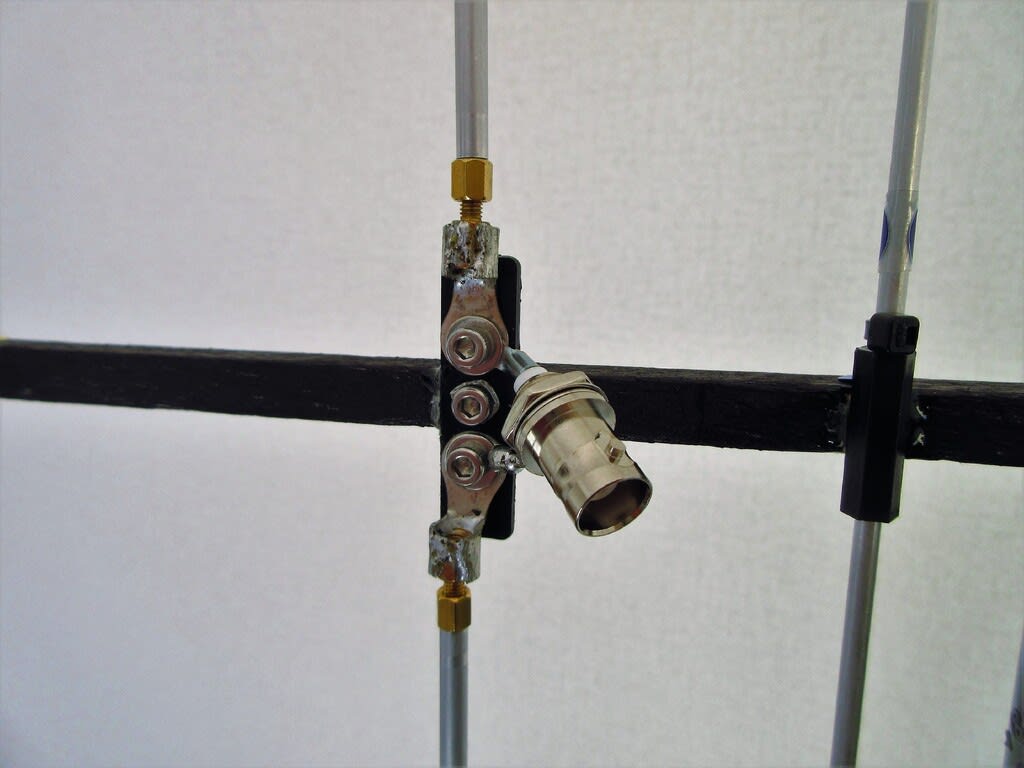

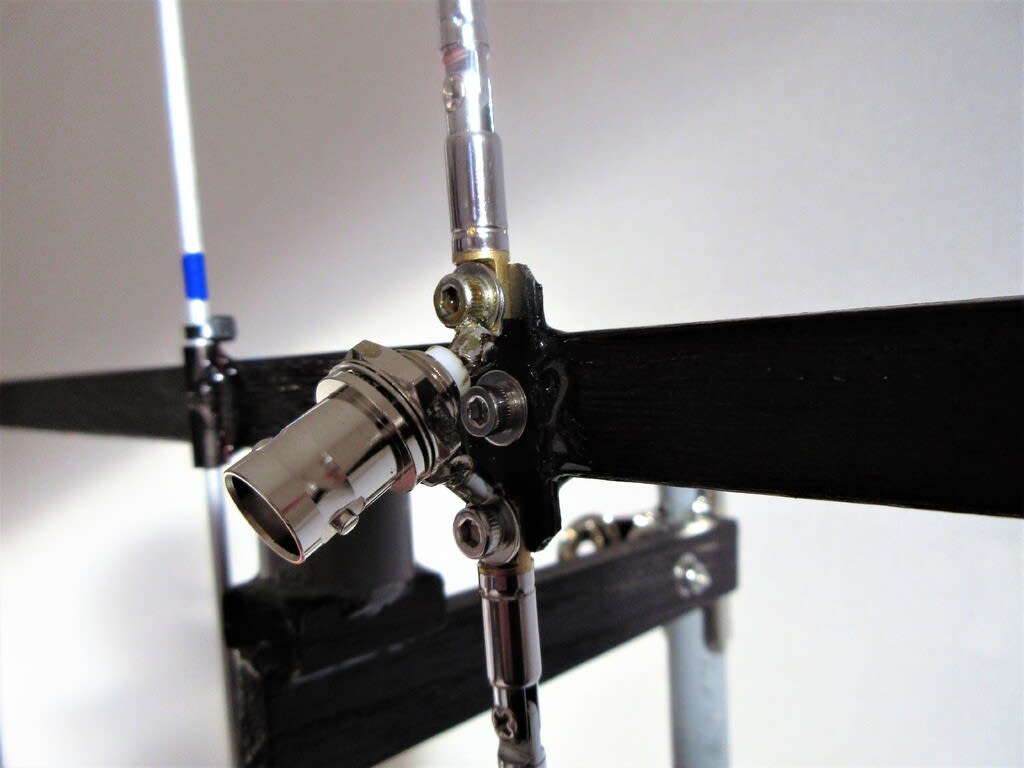

・BNCコネクター 樹脂板 片支持ブーム取付け用塩ビパイプ ボルト等

放射器エレメントの収納に少し悩みましたが、給電部との連結は六角スペーサーによるネジ込み式にしました。給電部側は丸端子にスペーサーをはんだ付けで固定、エレメント側はネジ部分がちょうど4mmパイプ穴に入り、接着剤で固定しました。初めて作る方式で加工に若干てこずり、見た目スマートとはいきません。この部分はさらに工夫のしどころがありそうな気がします。

反射器、導波器はこれまで同様、接着固定した樹脂ナットに上から差し込む簡易方式。今回も製作自体は半日ほどで完成しました。

ブーム長51cm、重さ53g。5エレとしてのゲインを確保しつつ、かなり軽量にはできたかな、と思います。このくらいの軽さであれば山でも全然苦になりません。組み立ては給電部に放射器上下をねじ込み、他のエレメントを上から差し込むのみです。

収納状態

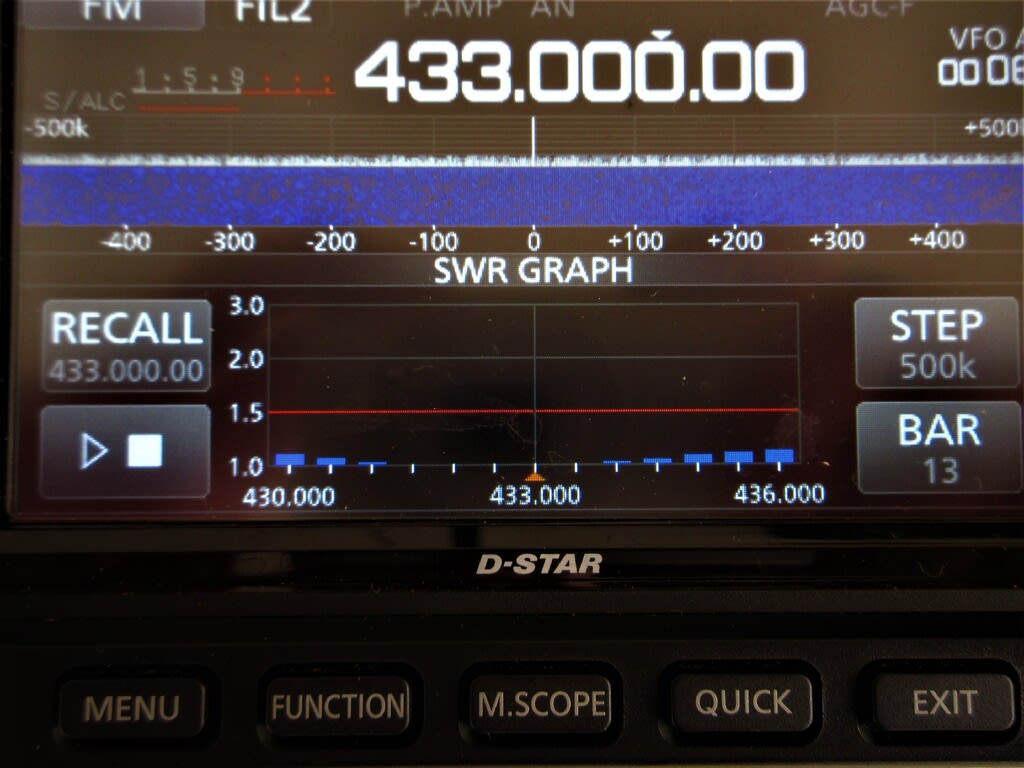

さて、MMANAの解析通り共振してくれるのか?さっそく各エレメントを取り付け、IC-705のプロット機能で測定してみました。この瞬間がいつも楽しみでもあり、不安も交錯するわけですが、その結果は下の通りです。

シミュレーションそのままと言ってよいかと思います。共振点、帯域とも無調整で問題なし。このような小型八木であれば、解析データとの誤差はほとんどなさそうで、前回、今回と実際製作してみて、MMANA-GALの秀逸さを再認識できたように思います。むしろデータ通り1mm違わず製作できるかどうか、その精度の方が問題となるのかもしれません。アナログなアンテナ作りは変わらないものの、あらかじめ様々解析、検討できるというのはホントありがたいです。

寒くて山歩きも躊躇しておりますが、近いうち4エレと比較しながら使ってみます。

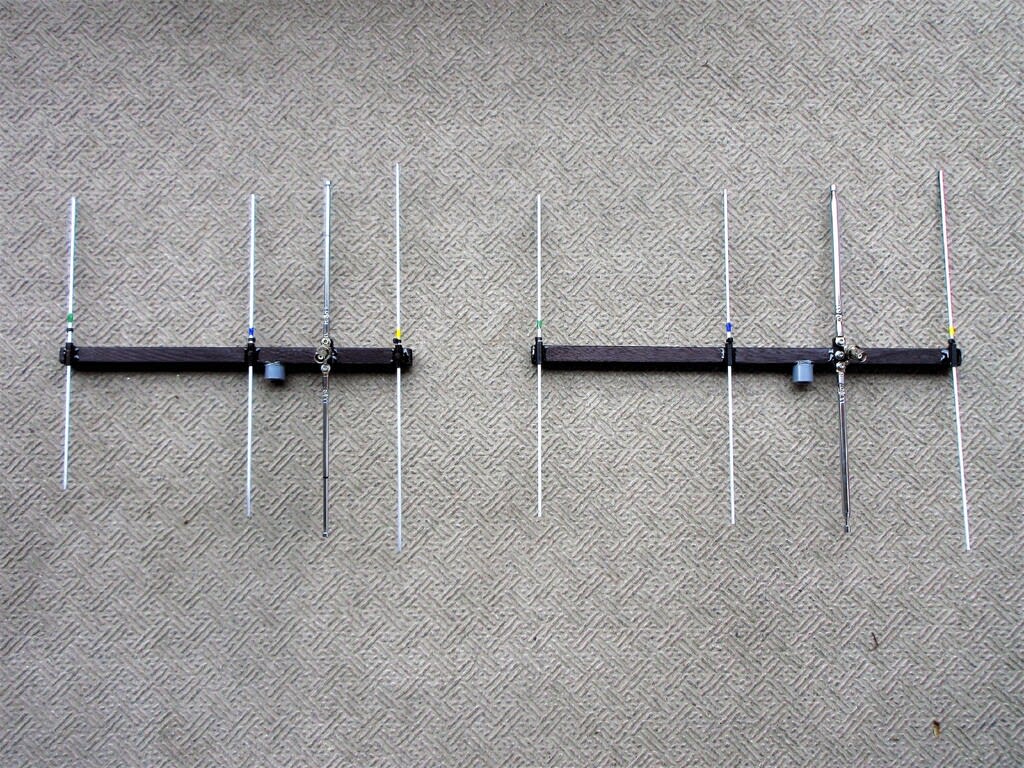

430MHz 4エレ八木(その2)MMANAで作ってみる

(2022/12/15 11:43:30)

430MHz 4エレ八木(その2)MMANAで作ってみる

(2022/12/15 11:43:30)

今回はMMANAを使って得られたデータをもとに製作を試みました。前回同様4エレとし、小型ザックにも入るようブーム長40cm以内で、より高ゲインのものをめざしました。

軽量4エレ八木のデータをMMANAに入力し、これをベースに「ゲイン」「FB比」「SWR」等のパラメーターを変えながら何度か「最適化」を実行。4エレであっても10dbiを超える組み合わせが示されるものの、長さがどれも50cmを超えてしまいます。エレメント間隔が狭いと利得は上がらず、あるいは利得はそこそこ得られてもSWRが高過ぎ・・・。エレメントの間隔と寸法の組み合わせは無限にあって、八木というのはつくづく妥協の産物では?と思えてきます。

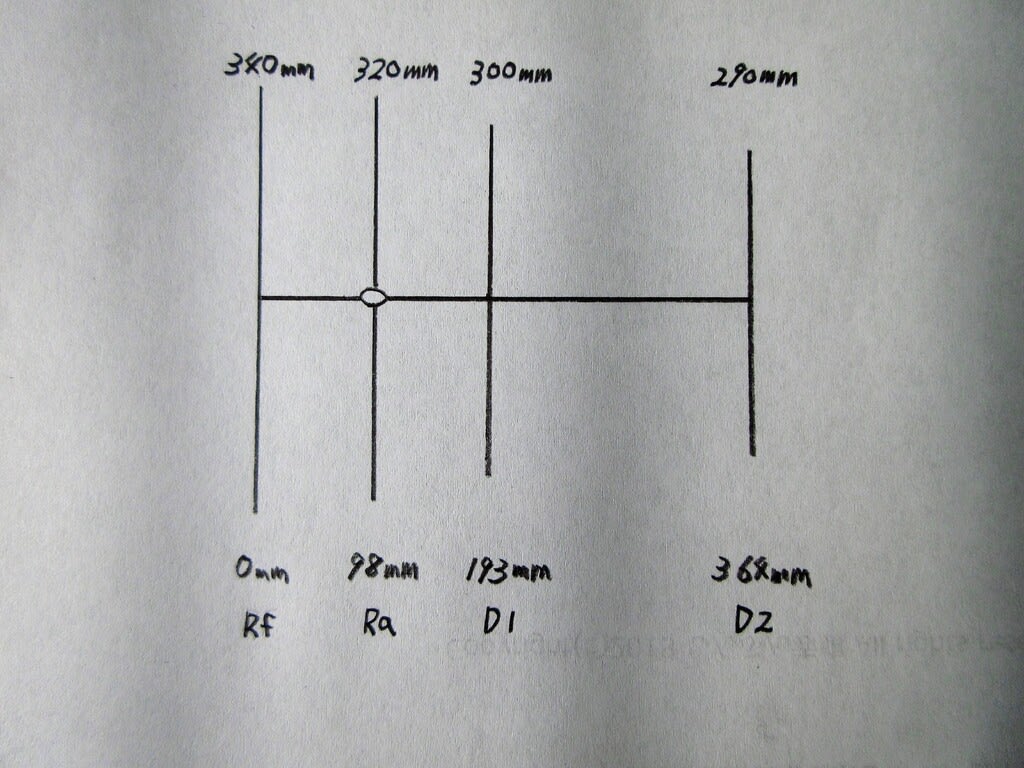

ベースとなる数値を変え、さらに「最適化」を続けたところ、反射器から第2導波器までの長さが36cmほど、ゲイン9.5dbi、SWR1.5以内という求めに近い組み合わせにたどり着きました。さらに追い込むため、間隔は変えず、エレメント寸法のみを増減。いわばシュミレーター上でカット&トライを繰り返すといった風で、何とかSWR1.05まで落ちてくれました。偶然にも4本ともキリのよい寸法。不満なところがないわけではありませんが、ここで自分に折り合いをつけ、妥協点としました。参考まで、データ下記の通り。

さて、MMANAで得られたデータと製作したアンテナとの間に乖離がみられることはままあるようです。データ通りに作って本当に大丈夫なのか?という不安がよぎらないでもないです。そこで、カットしたエレメントを仮止めして事前にSWRを測定したところ、1.0とはいかないものの、ほぼデータ通りという結果になりました。シュミレーションソフトなのでこうなって当たり前ではありますが、MMANA、なかなかのものです。安堵して作り込みを進めることにしました。

エレメント差し込み式(六角スペーサーに変更)

製作は前回とほぼ同じですが、エレメントを差し込む中空丸パイプを樹脂製六角スペーサー(長さ2cm)に変更しました。丸パイプと異なり六角スペーサーは角材に平面で合わせられるため、精度が高まります。また放射器のロッドアンテナは太めのものしかなく、少し重くなってしまいました。ロッドアンテナを使うと調整が楽ではありますが、無駄に重くなってコストもかかるため、何か良い方法がないか、考え中です。

今回も製作自体は半日ほどで完成。ブーム長38cm、重さ80g。ほとんど調整不要で、放射器のロッドをほんの少し短くしたのみでSWRベタ落ちになってくれました。IC-705のプロット測定でまったくバーが立たず、帯域も広そうです。

固定局からの弱めの信号。前作との比較で今回の4エレの方がS1~2上がってくれました。変調もいくらかパワフルになり、前作で了解できない信号がぎりぎりで了解できるケースもあり、悪くない感触です。ゲインの向上という目標は一応クリアできたように思います。取り回しも問題なし。もっと良いものができるのかもしれませんが、自分的には御の字で、次の山歩きはこれを持って行こうかと思います。

前作(左)と今回(右)

求めるアンテナをMMANAで設計し、得られたデータに基づき作ってみると、ほぼその通りのものが出来上がる、ということ自体、新鮮な感じがありました。「最適化」を繰り返していると「おやッ」と思えるような計算結果もあるし、一歩づつ目標とするものに分け入るような、あるいは見えない何かを探り当てるようなアナログな面白さもあり、MMANAを使ったアンテナ作り、あらためて興味をそそられました。

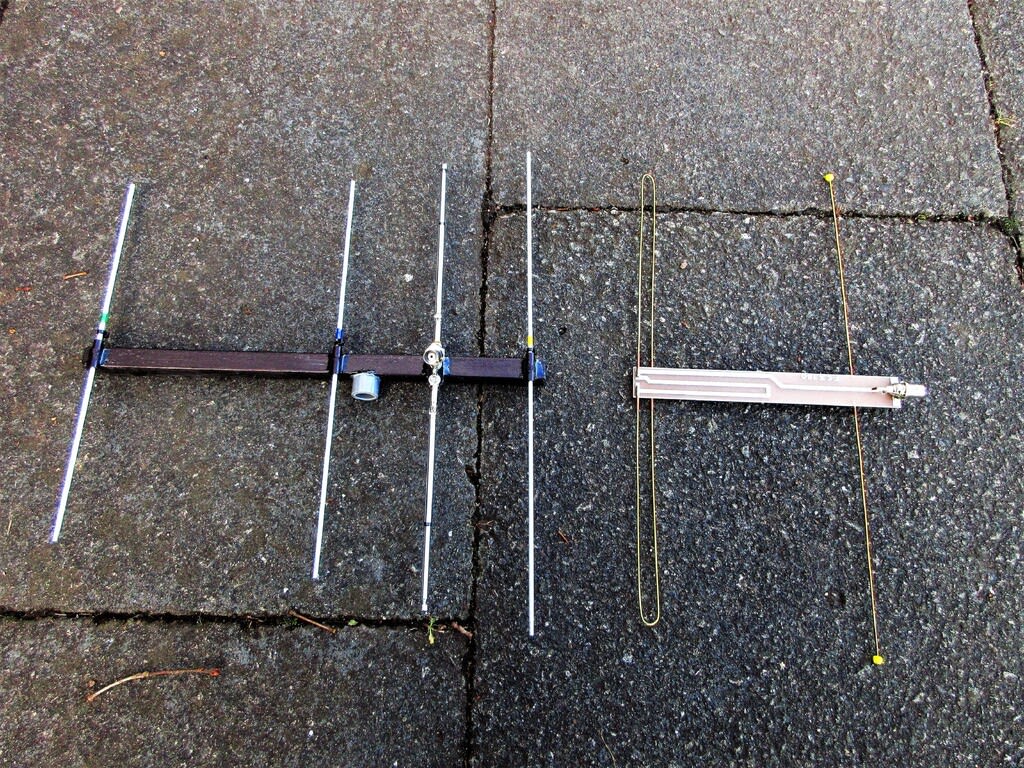

430MHz 4エレ八木を試す

(2022/12/11 10:06:02)

430MHz 4エレ八木を試す

(2022/12/11 10:06:02)

大年寺山(仙台市太白区)にて430MHz 4エレ八木を試してみました。相手局は岩手県一関市の石蔵山移動局。デジコミで交信後430MHzにQSY、アンテナを変えながらの交信実験にお付き合いいただきました。石蔵山は一関市の東にある標高356mの里山。距離83km。

はじめにVUデュアル八木(430MHz 3エレ)。方角を合わせ双方10Wにて59-59。これでは比較にならないということでパワーを5Wに落とし、それでも59-59。さらに相手局1W、当局0.5Wで52-55となり、かすかなノイズも感じられるこの状態で比較することにしました。

デュアル八木(430MHz 3エレ オープンスリーブ)

さっそく4エレ八木に換えたところ55変わらず、わずかなノイズの感じもほぼ同じ。相手局からも52変わらずのレポートでした。モノバンドの4エレなのでデュアル八木より少し勝ってくれるのではと期待したのですが、同等の結果でした。逆にデュアル八木の方はオープンスリーブにもかかわらず、まずまずの利得、ということになるのかもしれません。

ちなみに以前に作ってほとんど使っていなかった2エレの「プリンテナ」も試してみました。51-53に低下。ノイズが増え、信号強度も下がりました。相手局からもノイズが増えたとのレポート。プリンテナはバラン付きの基板にエレメントを付けた超軽量で面白いアンテナですが、3エレ、4エレとの違いは明らかなようです。

プリンテナ(右)

今回製作の4エレ八木はカット&トライでマッチングを追い込んだものの、MMANAでの計算結果とは合わず(原因不明)、利得的には3エレ並みのようです。ただ、送受信とも悪くはなく、十分使えることはわかりました。もう少しブームが長くとも許容範囲ではあるので、利得重視の設計でもう一本作ってみてもよいかな、と考えています。

430MHz 軽量4エレ八木

(2022/12/8 11:51:30)

430MHz 軽量4エレ八木

(2022/12/8 11:51:30)

里山での無線運用はもともと遠方との交信というロケもでもなく、145MHzに比べるとノイズのほとんどない430MHzの方が良さそうな気がしています。ここ数回の運用では粘りのある伝搬も見せてくれて、少し見直しています。あまり430MHz用アンテナは作ってこなかったのですが、オープンスリーブのVUデュアル八木と比較もしたいと考えシングルバンドの4エレ八木を製作してみることにしました。いつもの通り、山で使える程度の耐久性を考慮しつつ、軽量化優先です。

430MHz用八木はネットに製作例がたくさんアップされており、作られる方は多いようです。いろいろと参考にさせていただきました。ザックに入るブーム長を考えると5エレでも良いのですが、寒い中で少しでも手間なく組み立てられるもの、ということで4エレとしました。

<材料>

・ブーム 角材 10mm×10mm×31cm

・ロッドアンテナ 30cm×2本

・アルミパイプ 外径3mm 長さ1mを切り分け

・ベークライト中空パイプ(内径3.5mm)長さ20mm×3

・BNCコネクター

・給電部用プラスチック板、ボルト等

<製作>

ブームは精度を出すのが容易なように今回も角材を使いました。導波器、反射器はアルミパイプ、調整できるよう放射器のみロッドアンテナとしました。導波器、反射器エレメントは角材に固定した中空パイプに上から差し込むだけの簡便な方式です。角材に直接穴を開けて差し込むことも考えましたが、精度を確保するのが難しいと判断し、この方法にしました。角材に溝を付けて中空パイプを仮止めし、エレメントがきれいに並ぶよう調整した上で接着固定しました。

給電部はBNCコネクターにて直接給電、バランなし。最後に片支持ブーム取り付け用の塩ビパイプをバランスの良い個所に取り付けて完成。2m用八木と違ってエレメントの2分割等、面倒なところもなく製作自体は半日ほどで済みました。

中空パイプ差し込み式

給電部

収納状態

<調整>

430MHzに対応するアナライザーがないので、IC-705のSWRプロット機能で測定したところ、バンド全域SWR3.0。共振点が上にあるのか下にあるのかの見当もつかず、想定外な結果に一瞬途方に暮れてしまいました。ネットデータの寸法を参考に作ったのですが、エレメントの太さ・材質など様々な条件が異なるのかもしれません。エレメント間隔は変えず、試しに第1および第2導波器を短いものに差し替えたところ、改善の兆しが見られたため、両エレメントをカット&トライで切りつめ、最終的に放射器寸法を調整してベタ落ちとなり、何とか事なきを得ました。

調整後

調整後のデータをMMANAに計算させたところメイン付近でSWR2.0ほどとなり、実際の測定結果とだいぶ開きがあります。この状態で所定の性能が出るのか?は疑問ですが、一応、これで調整終了としました。アルミパイプの差し替えは簡単で、放射器もロッドエレメントなので長さや間隔を変えて、追々また試してみたいと思います。調整後の寸法図を残しておきます(自分の備忘録。当てになりません)。

受信およびアナログレピーターにアクセスしてみたところでは良くもなく悪くもなし、サイドはそれなりに切れ、前方利得でVUデュアル八木(430MHz3エレ)、スイスクワッドと同等な感触です。信号によって4エレが良い場合もあるし、逆もあります。

長さ31cm、重さ65g。コンパクトかつ軽量には仕上がったと思います。ハンディ機とこのアンテナを持って430MHzのみ運用、軽身で里山を歩き回る、そういうのも悪くないかな、などと考えています。とりあえず次の山歩きの際に持っていくつもりです。