無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JL7KHN/ミヤギKI529のブログ

(2025/11/18 10:35:40)

JL7KHN/ミヤギKI529のブログ

(2025/11/18 10:35:40)

現在データベースには 315 件のデータが登録されています。

「AH-705をIC-705以外で使うアダプター」を作ってみた

(2023/2/24 17:57:00)

「AH-705をIC-705以外で使うアダプター」を作ってみた

(2023/2/24 17:57:00)

twitterでコメントを貰ったのをきっかけに、ちょいと作ってみました。

結論、あると便利かも。

■材料

・プラスチックケース(部品が入れば何でも良い)

・3.5φステレオミニジャック

・モーメンタリースイッチ(押している間だけオン)

・0.01uFセラミックコンデンサ

どのご家庭にもある物です。(んな訳ない)

■製作

1)ステレオミニジャックとスイッチを付ける穴を開け、取り付けます。

2)ステレオミニジャックのGNDと真ん中の端子それぞれを押しボタンスイッチに接続します。押した時にショートするようにします。極性は関係有りません。

3)ステレオミニジャックの根元に0.01uFのコンデンサをつけます。これはチャタリング防止と、フィールドでのRF回り込み防止です。

たったこれだけ。

■使い方

1)使いたいリグ(IC-705以外)とAH-705を接続します

2)AH-705と今回作ったアダプターをステレオミニプラグケーブルで接続します。

3)チューニングしたいバンドにし、CWやRTTY、(FM)など、キャリアが出るモードにします。バンド毎のモードに注意下さい

4)送信出力は1W以上に設定。最低1Wは必要ですが、余り高過ぎない方が良いです。

※IC-705と接続し、IC-705がチューニング動作をする時の送信出力は、約5Wです。

5)送信状態にし、アダプターのボタンを押す。チューニングが終わってSWRが下がればOK

いじわるテストもやっていますが、今のところ問題は無さそうです。

最後に、

無論メーカー保証外の使い方になりますので、ご理解のほどを。

低くても@矢板市ミツモチ山(1248mH)

(2023/2/23 19:12:00)

低くても@矢板市ミツモチ山(1248mH)

(2023/2/23 19:12:00)

■コロナ疑惑

一昨日午後から体調不良を訴えている下の息子。先週まで沖縄旅行で一緒だった友人がcovid-19陽性となり、「伝染ったかな?」と、病院にてPCRを受けるもインフルエンザ共に陰性。

その後も市販医療用検査キットで検査し続けるも、陰性続きです。

この記事を書く直前も検査し、陰性。

他家族はピンピンしている所を見ると、covid-19では無さそうです。

マスク生活も長く、通常疾病に対する免疫力も落ちてきているんでしょうね。

■近場にて

私もピンピンしているので、何かあってもソコソコすぐ帰れ、携帯は何とか繋がる、雪がある、これら条件を満たす山へ行く事にしました。

無論万が一濃厚接触者であった場合も鑑み、トイレ含めてどこにも立ち寄らないのも忘れちゃいけません。

さっさと登り始めます。

高原山系とは言え流石に南側の低山、雪は少な目です。

それなりに登ると、シカとウサギの足跡ばかりが目立ちます。皮を喰われた木々も目立つので、それなりの数はいるんでしょうね。

■蹴散らしの難しいアンカバー

本日もDVモードの運用はしましたが、やはり出てくる明らかな違法局。

お互い近い事に加え、低温かつヘタったバッテリーなのでQRP運用しているこちらは、いとも簡単に潰されます。

今日もやられました…

■QSO

(CB)

おきなわYB75

とちぎSA41

かながわCE47

さいたまBB85

(特小)

ちばY79

(LCR)

ちばKZ773

ちばBG92

さいたまSC556

とうきょうAR705

(DCR)

とうきょうDE24

(430MHz1DV)

1局

※沖縄局は複数が良く聞こえてました。

面白い事に、聞こえ始める直前からぐわ〜っと自然ノイズが高くなります。

【NCB-770新技適化】変調度UPにログアンプはどうか?

(2023/2/20 21:49:00)

【NCB-770新技適化】変調度UPにログアンプはどうか?

(2023/2/20 21:49:00)

■難しくなった技適認証

昨夜思い立って設計仕切った回路は、ログアンプ。

CBも新技適認証の台数が進むに連れて、実は認証機関の認証ハードルが上がってきています。

理由はいくつか推測できますが、CBは他の航空無線等の振幅変調無線とは異なり、極端に変調を意識されます。具体的には変調度を極端に高くする事を好まれる点です。

当然、振幅変調方式は法律上100%を越える事を許してませんが、一流メーカーが設計する事を前提にした試験方法には穴があるワケで、僕らはそれを使って来ました。

無論規定ですから、当然準拠出来た上で認証されています。

しかしながら、500mWと微弱なでありながら100%を越えた変調はスプリアスとなるわけです。

デジタルへ移行し続ける電波利用の中、微弱な電波の瞬間的にしか越え、滅多に出てくることのないスプリアスに対し厳しくする必要性は、実用上無いとは思いますが、あくまでも「それはそれ」なんですよね。

■100%を越えず変調度を上げるには?

一般にはALCが組まれます。ただ、それらのICはラジオや音楽用に設計され、人が違和感無く聴くための応答速度が考慮されています。

今回は、その遅延時間をほぼ「無くしたら」どうなのかを試してみました。

具体的にはログアンプ。

これは、小さい音の時はアンプゲインが上がり、大きい音の時はアンプゲインが下がる"非線形特性"を持たせた回路です。

結果として音量が一定になるアンプです。

果たして、人の声に使うと違和感がでるのか?

※直接音声も聞こえてますが、殆どは880からの復調音声です

■ホントのコンプレッション

動作としてはコンプレッションです。

近くで聴く分には意外と違和感なく聴こえてます。

しばらくはこれで試してみようかな?

思うことは色々ある@宇都宮市古賀志山軍艦岩

(2023/2/18 20:44:00)

思うことは色々ある@宇都宮市古賀志山軍艦岩

(2023/2/18 20:44:00)

今日の午前中は自宅での野暮用からスタート。ながら無線をやるにはFT8が最適ですが、今日の7MHzはご機嫌ナナメ。ちょいと上がっても変わらないかな?と思ってQSYした10MHzの方はバッチグー。

まっ、そんなもんですね。

■思う事

H3ロケットが飛べなかったニュースを巡って、何やら別な盛り上がりがあった様です。共同通信社所属の記者とのやり取りがその主な内容ですが…

詳しくはググって貰えると沢山出てくると思います。

仕事とは言え、言葉を選べず、挙げ句には科学技術担当だそうで(自称かな?)、人はこうも心を失くす事が出来るのか?と、寧ろ感嘆の域でした。無論、皮肉を込めてですが。

さて、気分転換にと午後は古賀志山へ向かいました。

低山ではあるものの、事故が多く何度登っても緊張感は忘れないコースを選定。

どうにかならないもんでしょうか?

愚痴もこれで最後です。

高い所に登ると、必ず出るのはアマチュア無線のDVモード。呼び出し周波数はもちろんサブもそうですが、違法局によって必ず潰されます。

繰り返しブログに書いている気もしますが、法を遵守している我々がしっかり運用していかないと、違法局に乗っ取られてしまうワケで、しっかりとアクティブに運用していくことが大事なんだなと改めて思うのでした。

■何しに行ったんだっけ…?

さて、肝心な運用結果ですが、短時間なものの、お久しぶりに繋がった方とのんびりお話出来た充実運用となりました。

ちなみに、市川市との430MHz100mWと特小比較も出来、実験結果も大変満足いく運用でした。

という事で、愚痴ばかりの嫌な気持ちにさせてしまう記事にしてしまいましたが、次回からは一転、いつものくだらない話に戻したいと思います。

■QSO

(CB)

とちぎYA69

(特小)

とうきょうAR705

(LCR)

とちぎFA417

(430MHz1DV)

1局

久々の雪 @赤薙山(2010mH)

(2023/2/11 19:40:06)

久々の雪 @赤薙山(2010mH)

(2023/2/11 19:40:06)

在宅勤務に切り替えた金曜日の昨日、せっせと仕事をやっている間にみるみる雪が積もってきました。

そんな雪も、仕事が終わる頃には雨に変わり…

で、翌日の今日は朝からとても良い天気となりました。

「せっかく雪が降ったから、(運転)練習しに行くか?」と、息子と一緒に山へ出掛ける事に。

残念ながら、昨日雪のさなかに登れなくなったと思われる車は数台残っていたものの、道中の雪は殆ど無く大した練習にはなりませんでしたが、駐車場に深く積もった雪でもメキメキとフレームを言わせながら走らせる事は出来ました。

アルファードハイブリッドもなかなか健闘してくれます。

さて、ここからは雪山登り。

今日は2人なので、息子はスノーシューを。私はアイゼンで登ります。

スノーシューでは無い私は、所々腰丈手前の深さのラッセル状態で難儀しながらの登山。

体もすっかり鈍ってしまっていたので、なかなかキツかったです。

とはいえ、周辺の山々よりも高い所に居る気分の良さは、普段の生活では味わえないものがあります。

一方無線の方は、コンテストもあったせいでしょうか?いつもならこの標高に居ると、どれかのバンドが絶えず聞こえっぱなしになるのですが、静かめ。

時折沖縄局が出てくると、少し直接波で聞こえてくる程度でした。

今日も、沖縄〜1エリアのパス時ももちろん聞こえてましたし、逆に岩手〜沖縄のパスはあった時もここではよく聞こえるものの、1エリアはどなたも反応せず。

こういう所があるから、無線は未だに辞められないんですよね。

■QSO

(CB)

とちぎSA41

(LCR)

いばらきAA697

とちぎSA41

とうきょうAR705

新技適化用コンプレッサーの検討

(2023/2/7 19:51:00)

新技適化用コンプレッサーの検討

(2023/2/7 19:51:00)

TELECでのCB技適認証取得にはALCが必須要件(内規)になってます。

ですので、技適化チャレンジされている方はTA2001などを使っていると思います。

ただ、このICはイマイチで、上手く戦闘力を上げて使うにはちょっとコツが必要です。

挙句、このICもディスコンになってますので、代替品を探す必要があります。

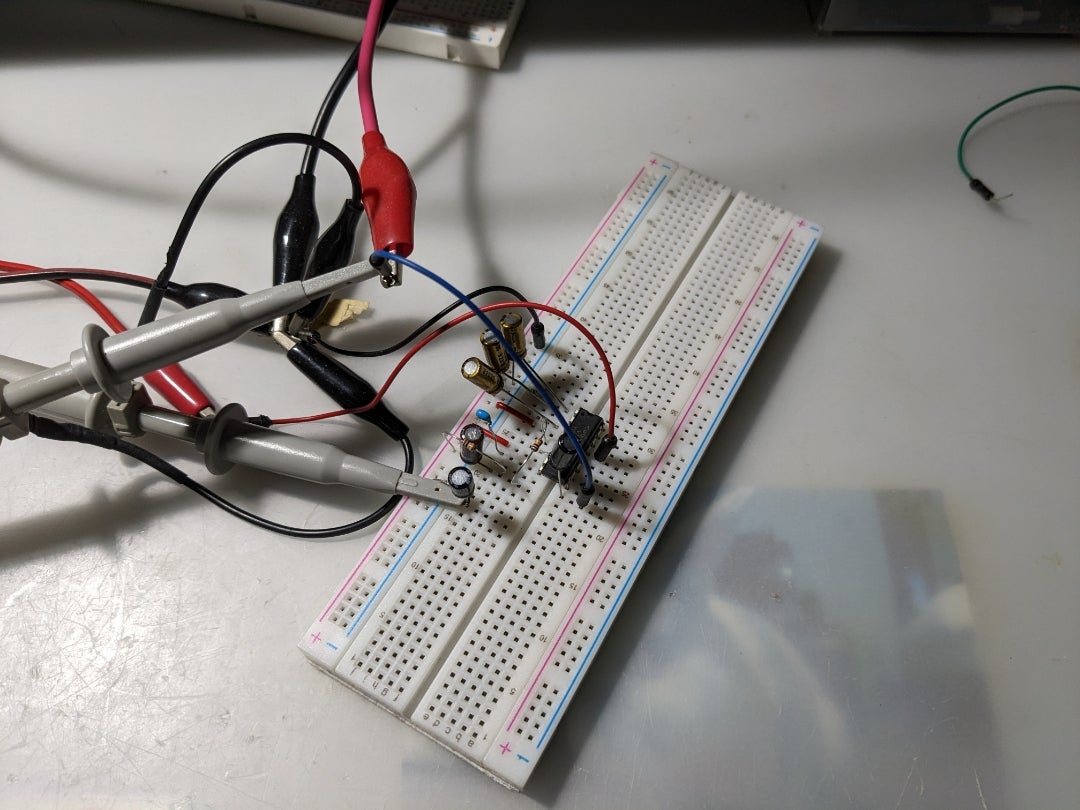

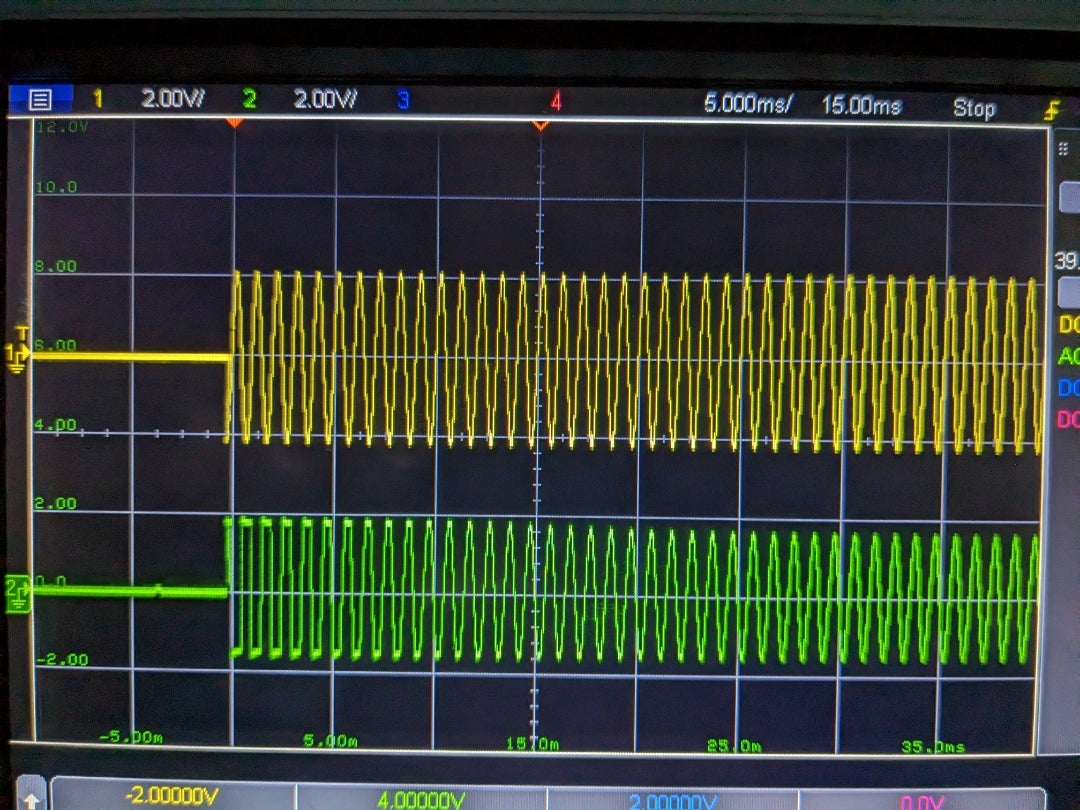

さて、先日テストしたコンパンダ、今度はコンプレッサー側を詳細に見始めました。

とりあえず「電気が入りゃいい」(笑)ので、ブレッドボードでのテストです。

上は入力、下が出力です。

ということで、この石はちょっと工夫は必要そうですが、受信側のエキスパンダーも切り替えて使う事で、面白いCB機が作れるかも知れません。

ICB-680のRF検流計機能で分かった事

(2023/2/6 19:15:00)

ICB-680のRF検流計機能で分かった事

(2023/2/6 19:15:00)

先日ICB-680に付けたRFIメーター。

定在波比やファイルの出力電圧をピックアップする方式とは違い、本当にアンテナに流れる高周波電流を測定するタイプです。

この機能でちょこっと実験して分かった事がいくつかありました。

まずはこんな握り方。

って言っても分かりません…

ポイントは、

リグ背面をガッツリ"握らない"形 です。

要は良く言われる人体アースをガッツリ 取らない

イメージです。

「アース神話崩壊か?」と思い、追加検証してみる事にしました。

NCB-8で運用する"車体活用スタイル"へ変更。

ちなみに、ドアを閉じた状態も確認。

どうやら、人間の体が持つ誘電率がICB-680には余りお気に召さない様です。

カメラを持つ手が足りないので写真は有りませんが、しっかり持つほど悪化する傾向が有りました。

ちなみに、今回は外部電源を使いましたが(電源ハーネス長10cmほど)、その状態で内蔵電池を抜くと僅かですが改善が見られました。

内蔵電池を介した人体への結合度が落ちた為と思われます。

そういや、外部マイクも試してみれば良かったなぁ…

ハンディー機に搭載するRFIメーター機能、ちょっと面白いかも。

5.6mロッドアンテナを使ったデルタループアンテナテスト

(2023/2/5 16:49:00)

5.6mロッドアンテナを使ったデルタループアンテナテスト

(2023/2/5 16:49:00)

先週はV型DPアンテナとしてテストした自作アンテナ。

山勘、いや経験に基づいた(笑)設計製作により、実部もドンピシャとなってくれました。

このアンテナはDPよりも利得が取れ、電離層反射により偏波面が楕円偏波となった電波伝搬にも有利となる「ループアンテナ」にも変形することを考慮しています。

なんて立派な事を書いてますが、 DPの上を繋いで、バランを変えるだけ です。

今回はあくまでもマルチバンドをターゲットにしていますので、給電点インピーダンスがバンドによっては異なるややこしさがあります。

ですので、後々バランは作るものの、AH-705のATUをバラン代わりに使います。

早速設置。

拡げるとこれも圧巻。

Vの字間を繋ぐワイヤーは、ロスと重量を減らす為に被覆が薄く、かつ細くて抵抗値の低い特殊な撚線を使いました。

それでも…

さて、実際の使用感ですが、

・DPよりも利得は有りそうな雰囲気

・サイドのキレはあんまり強く無い?

・フェージングに対しては相当強くなった印象

当然V型とすぐに切替比較出来るわけではないので、あくまでも「個人の感覚」です。

ただ、学生時代からループアンテナは好きで、八木よりも多く作りました。

ただ、それは殆ど50MHzから上。HFのループはどうしても大型化するので、学生にとっては「憧れ」でした。

こうやって 大人になってから夢が叶う のも、悪くは無いもんだなぁ…と、思うのでした。

CB用コンパンダのテスト

(2023/2/4 22:50:00)

CB用コンパンダのテスト

(2023/2/4 22:50:00)

先日、特小に搭載されている機種もある”コンパンダ機能"について実験、記事にしてみました。

見て頂くと分かるのですが、ノイズと変調の分離度が改善されて聞き取りやすくなる場合があります。

元々は電話や無線通信に開発されたものなので、一定の効果は期待出来るものです。

ではCB(AM変調)にはどうだろうか?

ということで、早速試してみることにしてみました。

まずはバラックでテスト。

いざ、実践。

確かにS/N比は改善されています。静かな待ち受けは出来ますし、最適化すればノイズが小さくメリハリのある受信音になる可能性は有りそうです。

理論的には、変調の浅い機種のギリギリのラインを上手く拾える様になると思いますし、SR-01の様にコンプレッションがしっかりかかっている機種ほど効果は高そうな気がします。

次は、コンプレッサー側をテストしてみたいと思います。

フローリングの凹み修理

(2023/1/30 17:40:00)

フローリングの凹み修理

(2023/1/30 17:40:00)

最近書く記事が壊れてる?と思われそうですが、今回の記事も壊れてます(笑)

■部活、教師、先輩、そしてストレス

うちには息子が2人居ますが、その内下の息子(高2)はちょいとお疲れ気味。

ちょっと強い吹奏楽部に所属し、朝早くから夜も遅くまで部活をやる毎日です。

それ自体は良いのですが、強いが故に指導教員も複数おり、お一人は神のように素晴らしい教員な反面、残りは自信過剰気味で、発言もちょっとなぁ〜、と人間性に疑問を感じる面も多分に見られます。

また、先輩にも色々言われている様で、「ひたすら我慢」の部活なのかも知れません。

そんなせいか、自宅に帰ると些細な事で爆発することが間々あります。

無論、本人が落ち着いてくれば、素直に話が出来、反省もしているので、今は見守るしか無いと思ってます。

で、爆発する対象として群を抜いて選出されるのが「スマホ」。

今回も力一杯床に投げつけられ、その命が絶たれました。

無論、床も凹むわけですが、家は建て替えてようやく1年過ぎたばかり。

そこそこ良い床材にしたので、気持ちは見かける度に凹みます。

という事で、専門業者へ修理は依頼するつもりではありますが、それまではせめて目立たない様にしたいと思います。

■フローリング凹みの直し方

やり方は簡単。

アイロンと十分濡らしたリネン(布)を用意し、傷に当てるだけです。

上手くいくか分からなかったので、ビフォー画像は有りませんが、凹みはここまで戻りました。

1箇所目)

無垢材とは異なり、今の床材は表面が抗菌、抗ウィルス、耐摩耗等のオーバーコートがされています。

アイロンの熱により白化してしまうので、軽く研磨し、ワックスで仕上げます。

■ちなみに、プロに頼むと

前回専門業者さんに頼んだ事があります。

美大出身の方(女性。色彩感覚は女性の方が優れていると言われています)が来て、パテ埋めから 木目を描く

までやってくれます。

これが 尋常では無い技術

で、どこを補修したのか本当に分からなくなります。

3箇所ほど補修してもらって4万円弱。

正直、あれだけの技術であれば安いです。頼むのは、前回やっていただいた方をご指名したいなぁ〜なんて嫁さんとは話をしています。

execution time : 0.054 sec