無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JL7KHN/ミヤギKI529のブログ

(2025/11/18 10:35:40)

JL7KHN/ミヤギKI529のブログ

(2025/11/18 10:35:40)

現在データベースには 315 件のデータが登録されています。

仲間あっての趣味(オンエアデー、車中泊、アイボール、技適化ICB680)

(2022/5/5 10:48:33)

仲間あっての趣味(オンエアデー、車中泊、アイボール、技適化ICB680)

(2022/5/5 10:48:33)

■近況

ご無沙汰になってしまっております。

以前にも少しばかり書きましたが、それぞれの親とそして妻が癌となり、私がやれる全てを尽す生活を送っています。もはや看護で見切れる数はとっくに越えてますが、後悔だけはしないつもりでやってます。

ただ、最後は「気合いと根性」でやってきた私も、心身共に限界を越えてしまっていたみたいです。

間違い無く言えるのは、 仕事と家事、介護、看護、子育て全てを完璧にするのは不可能。世の中全然甘くない。 これだけは自信を持って言えます。

同境遇の方はレアかと思いますが、ぜひ無理しないで戴ければと思います。

■死ぬ気で気分転換

自分まで完全に折れるわけにもいきませんので、今回のオンエアデーは「 全てにおいて我慢をしない 」と決めて過ごす事にしました。

オールナイトで好きな車中泊、温泉(湯西川温泉は個人的にオススメ)、ミニバンで楽しんで走る峠道、山登りにそして無線で過ごしました。

多趣味、多興味、何でも楽しめる性格で救われたかな?なんて思ってます。

CVTフルード交換

(2022/3/13 20:59:01)

CVTフルード交換

(2022/3/13 20:59:01)

下手に交換するとトラブルが起きやすいCVT(AT)フルードですが、ある程度の頻度で正しく交換さえしておけば問題が起きることはまずありません。

マックみたいに(USB電源埋込みコンセント)

(2022/2/15 21:38:00)

マックみたいに(USB電源埋込みコンセント)

(2022/2/15 21:38:00)

(注意)工事には電気工事士の資格が必要です。

自宅を建替えして早2ヶ月ほど。

未だV/UHFのアンテナは建てられていませんが、それ以外の気になる事、やりたかった事の殆どはやり切った感があります。

「他に何かないかな?」と思ったとき、目に付いたのはコンセント。

小さい家のくせにコンセントだけは沢山付いてます。

ふと思い立って、これをカスタムしてみる事に。

【RaspberryPi+WSJT-X+D-moni】第6波をIT(情報技術)化のチャンスに。

(2022/1/28 20:58:01)

【RaspberryPi+WSJT-X+D-moni】第6波をIT(情報技術)化のチャンスに。

(2022/1/28 20:58:01)

■増え続ける感染者数

コロナ自粛疲れ、それともオミクロン株は軽症との認識からでしょうか?どこまで行ってピークアウトするのか?終息する日が来るのをひたすらじっと待つしかないのかなぁ・・・。

■在宅と無線

我が家は普通の住宅地なので、人工ノイズが高く、VUですら厳しいものがあります。そのため週末の移動運用では「とにかくノイズが低いところ」へ自然と足が向きます。

しかし、コロナに加え 色々立て込むことが多くなり、楽しみだった移動運用の時間もなかなか取れずにいました。

ただ、そんな状況を助けてくれたのが「今どき」の技術。ノイズにも比較的強く、短時間でも運用できる”FT8”。そしてアンテナが無くとも出来る”D-monitor”です。

どちらもPCでは無く、家にゴロゴロしているRaspberryPi(しかも3B)を使っています。

今どきLinuxというのもなんですが、私は大学からの付き合いなので変な抵抗感も無く遊ぶことが出来てます。

■我が家の構成

個人的に気に入って使っている構成を、ちょっと紹介します。

・RaspberryPi (3 model B)

→現在は上位の4が出ていますが、ウチでいくつか余っている3Bを使いました。記憶が曖昧ですが4,000-5,000円で購入したと思います。

多少configはイジってますが、基本的に吊るしでも問題無いです。

これにWSJT-XとD-monitorをインストールし、同時起動しています。

ちなみに、windowsと異なりraspbianではデフォルトでNTPデーモンが入っているので、時刻は起動するたびにピッタリ同期を取ってくれます。おかげでデジタルモードでは必須の時計合わせが不要になります。

更にはブラウザもありますので、eQSLなどへADIFデータをアップロードする事もここで完結します。

・タッチパネル型モニター(7インチ)

→ROADOMと言うところのモニターを使っています。こちらはアダプタやステレオSP、ラズパイボードから直接接続出来るHDMIケーブル、電源ケーブルなどが付属し、しかもタッチパネルで9,000円弱と言うものです。

画面が小さいのでマウス無しのタッチ操作だけですと少し焦れったいですが、画面もきれいで発色も良いのでオススメです。

モニター裏にはラズパイが取り付けられます

・コードレスキーボード/マウス

→設備はすっきりとさせたいので、どちらもBluetooth接続(コードレス)が出来るものを使ってます。

なお、マウスは複数機器が手元ボタンで切り替えられるので、机の上がマウスだらけになるのも防げます。

・(ID-51 puls2と接続する)データケーブル

→こちらは純正では無く自作品です。

■SDGs的無線

我が家では、RaspberryPiのシステム、IC-705、ID-51、これらを自作のソーラー発電システムの電源を使い運用しています。

QRPだからこそですし、天気に制限されず、ほんのちょっとした時間に出来るのが嬉しい仕組みです。

■ちなみに、運用バンドは

デジタルはFT8が多いです。バンドは1.9~28MHz。 自作1:9UN-UNロングワイヤーにアンテナチューナーの組み合わせです。

D-monitorは、獨協医科大学430か宇都宮430辺りに居る事が多いです。

という事で、あまりアマチュア無線の設備をブログアップすることも無かったのですが、アップしてみました。

OSがwindowsとは違うので少し違和感があるかも知れませんが、廉価でかつコンパクトなシステムですので、この機会にチャレンジしてみるのはいかがでしょうか?

癌と戦う。

(2022/1/26 20:28:31)

癌と戦う。

(2022/1/26 20:28:31)

SNSの更新は、かなり久しぶりになりました。

更新をお休みしていたのは、妻の癌が見つかったから。

「まるで赤子か」と思うほど肥大化した臓器摘出手術と入院2回を歴て、今は化学療法の副作用と戦ってます。

一昨年は義母、去年の春に実父、そして年末に歳下の妻に。皆んな癌。何なんでしょうね?

長引くコロナ感染症との戦いにより、仕事も子供らの学校生活も変則続き。

多分一瞬でも気を抜けば折れてしまいそうなほどに今は手一杯ではありますが、

常に前向きに。

少しづつですが、ブログ、Twitter、無線、登山、再開したいと思います。

ICB-87Rの技適化について

(2021/11/13 12:19:30)

ICB-87Rの技適化について

(2021/11/13 12:19:30)

■個人的な思い

旧スプリアスの使用可能期限が延期となりました。話題だった古い市民ラジオも、今となっては無理して切り替える必要も法律上は無くなっています。

とは言え、物によっては製造されてから半世紀近くも経ったものもあり、個人的にはそのままで使うよりも”きちんと”メンテをして使ったほうが、 電波利用的に迷惑をかけるリスクはずっと下がる とは思います。

もちろん、あまりにも知識が無いまま、いわゆる野良チューンをするような非メンテ行為はマズく推奨されるものではありませんが・・・。

とにかく、「RFワールド」誌が休刊することが決定してしまったので(あれだけ狭い分野の業界誌が続いた事自体驚いてはいますがhi)、RFワールド誌の意志を継ぐべく、高周波にちょっとでも興味を持ってもらいたく、地味に記事を書きたいと思います。

■前提条件

今回は 難しい事を一切書かない つもりです。

細かいデータも無し。とにかく取っ掛かりです。

ですので、必ず技適が取れるかと言われるとそういう訳ではありません。ただ、一番ハードルが高い部分をまとめてみます。

ベースにするのは、ICB-87R。前期/後期があって「前期の方が性能が良い」とかの噂はありますが、そんなことはありません。寧ろ、後期の方が部品劣化が少ないとも言えます。

あとは、基本的にイジられていないものが良いです。見ていると製造後全くイジられていないものであれば50%くらいの確率で「本記事の改造+無調整」でもいける状態です。

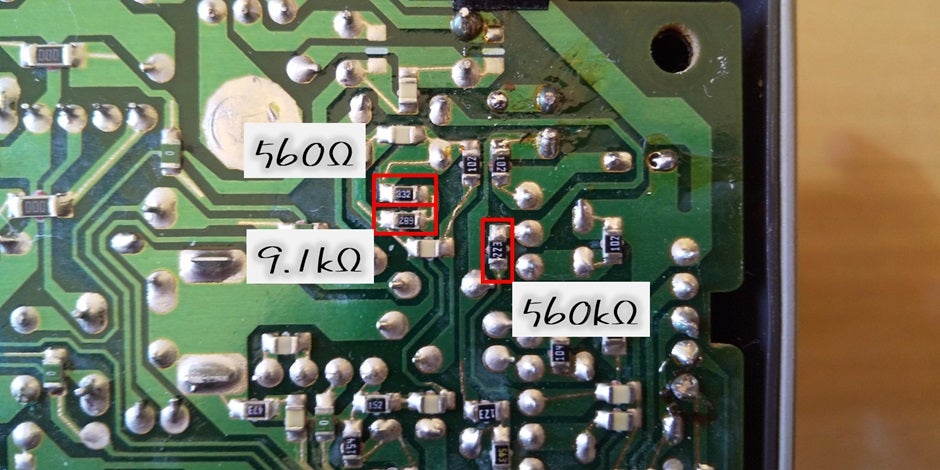

■改造方法

変更するのは部品3点のみです。この改造により、一番難しい占有帯域幅を守ります。

*注意

ICB-529やNCB-8とは異なる改造方法です。

1)開封します

一度も開封されたことの無いリグであれば、簡易防水のためのパッキンがくっついてしまっている事もありますが、ちょっと力を入れると開きます。

2)該当部分を確認します

3)この場所の部品を下記へ変更します

チップ抵抗がちょっと入手しづらいと思います。サイズは2012(2mm×1.2mm)

この方法で、変調度60%となる入力レベルから+20dB(試験要件+10dB、TELEC内規+15dB)に上げても、-35dBc程度は確保出来る個体が多いです。

もし逸脱してしまう場合は、560Ωを430Ωなど 少し下げて対処します。

■技適認証試験の準備対応

試験時には測定器を繋げます。その準備をしなければ受験が出来ません。

ケーブルは十分に短い(50mm程度)である必要があります。あまり長いと、ロスデータの提示が必要になり、面倒になりますhi

■封印用のネジ

技適化する要件には、容易に開けられない構造が必要です。それを満足するためには、特殊なネジを使いますが、このネジが使えます。

価格は399円/12本と安く、ドライバーも少し大きめのホームセンターへ行けば大体購入出来ます。

■参考情報

出力を測定する場合は、アマチュア無線用のパワー計では絶対ダメです。最低限QRP用のパワー系が必要です。

自作する方法は「JHGのブログ」に掲載されているものがFBと思いますので、検索されてみてください。

(リンク許可をとっていないので・・・)

日興電子のクリスタルフィルタ

(2021/11/1 21:50:22)

日興電子のクリスタルフィルタ

(2021/11/1 21:50:22)

■come back

今朝、親父の退院に合わせ帰省していた仙台から栃木へ戻ってきました。無論、日中は仕事をしていたものの土日は比較的自由な時間が取れたので、地元局とのアイボールも出来、ひょんな事で楽しんでしまった帰省でした。

おまけに、よく晴れた週末には松島や野蒜、石巻、女川とドライブし、観光客で賑わっている光景が見られた事が 本当に良かったと思います。

”おかえりモネ”じゃないですが、来年にはマスク無しで出歩ける状況になってる事を願ってます。

■恵まれた環境

仙台から戻り、午後には出社、今まではオンラインでの打ち合わせばかりだったメーカーさんと 久々に直接お会いし打合せをしました。事前に聞いていた議題は「今後の事」と言われて居たので、「何かな?」と思っていましたが・・・。

ドキドキしながら切り出されたお話は、かなり長いこと共同研究を一緒にやっていてプライベートでもやり取りの有った担当の方が、来春にご卒業されるとの事。

もう完全に想定外。

大変若く見えるのですが定年後の再雇用maxだそうで、これ以上は無いと・・・。言葉を失うと言うのはこういう状態なのか、と感じた瞬間でした。

仕事では大変ありがたい事に、大学の先生やコンサルティングの先生、メーカーの研究職や技術職の方々など、専門の方々と常日頃やり取りすることが多くあります。また、仕事以外、プライベートでも メールでのやり取りをはじめ、わざわざ東京や横浜など遠方から栃木まで来て頂く方もかなりいらっしゃいます。

「とことん技術が好き」なんでしょうけど、私はいつも教えて貰ってばかり。もちろんGive and Takeを目指しますが、割に合ってないのは間違いないんですけどね。

とにかく、諸先輩方にかまってもらえる関係と言うのは”幸せ”の一言です。

■今日のプレゼント

と言っても、あげた方では無く、”いつもの様に”もらう方です(hi)

本日お会いしたOM(あえて言います)から個人的なお付き合いの範疇で、ひょんなものを頂いてしまいました。

日興電子のクリスタルフィルタです。SSB用と思われますが、自作派が少なくなった今となっては貴重品です。

こんな物を頂いてしまっては、早く家に帰るしかありません。

出社したのが遅かったのにそそくさと帰宅・・・。さっそくnanoVNAで測定してみます。入出力インピーダンスマッチングはLCで合わせた上で取りたい所ですが、仕様がちょっとわかりません。多分1kΩくらいだとは思いますが、我慢出来ないので、とりあえず測ってみます。

インピーダンスが合っていないので特有のツンツンが見えていますが、BWは±3kHzほど。SSB用かな?と思いましたが、ちょっと広めのAM用っぽい雰囲気です。ツンツンの数から見ると6ポール?さすがクリスタルフィルタだけあって、ガッツリな垂下特性です。

キレイな特性の様ですので、今週末にもう言う一度真面目に測定をしてみようかと思います。

さて、今回は4個も頂いてしまったので、リグ4台作れちゃいます。

便利なICが沢山ある今の時代に、PLL回路をバラ組みして作ってみると言うのも面白いかも。と思った一日でした。

雪と強風の中で@ミツモチ山(1246mH)

(2021/10/23 19:44:37)

雪と強風の中で@ミツモチ山(1246mH)

(2021/10/23 19:44:37)

那須方面は紅葉が始まっていると思います。以前トップシーズンに行ってえらい目にあったので、今日はもうちょっと南の山を散歩することにしました。

山に沿った超超低い虹がかかってました

紅葉はまだまだの山なので、登山者も少なくノンビリと登ります。

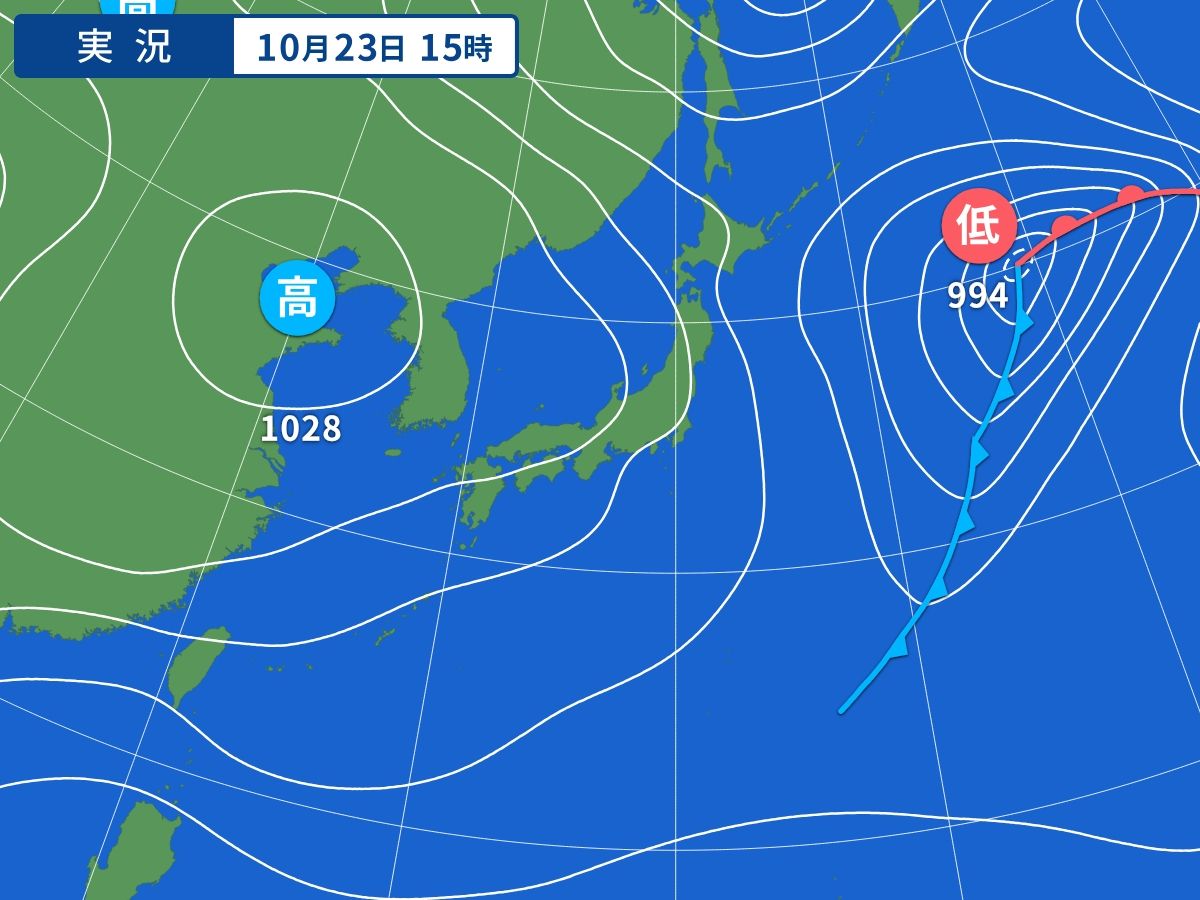

麓でも「(天気図で予想したよりも)今日は風が強いなぁ」と思っていましたが、登るに従って雨と風が強くなっていきました。

山頂に着いた時には、雨は雪に変わり、風は暴風に変わっていました。

CBもチャレンジしてみましたが、アンテナが煽られ しかも上手く喋れません。

体感気温も低く、だいぶ寒くなってしまったので 早々と下山しました。

帰宅後に風の予報をみてみましたが、上空はちょっと強めだった様です。

■QSO

(CB)

みなみたまFN533

しずおかAL330

つくばGT38

みとKM531

さいたまBB85

(LCR)

つくばGT38

みとKM531

(DCR)

きょうとKP127/1

とうきょうMO63

一旦帰宅した後、今度は方向転換、一路茨城県へ。

向かったのは 今一番新しい”道の駅かさま”。

到着したのは夕方でしたが、駐車場は満車。多くの人でごった返していました。

再び魅力度ランキング最下位となった茨城県ですが、全くそんな事は無いと思ってます。

我が家の県外外出先ナンバー1は茨城県。おまけで言えば、3週連続の茨城県なのでした。

【新技適CB的お話】ミキサーにクリスタルフィルタ追加

(2021/10/19 19:42:00)

【新技適CB的お話】ミキサーにクリスタルフィルタ追加

(2021/10/19 19:42:00)

■近傍の対策として

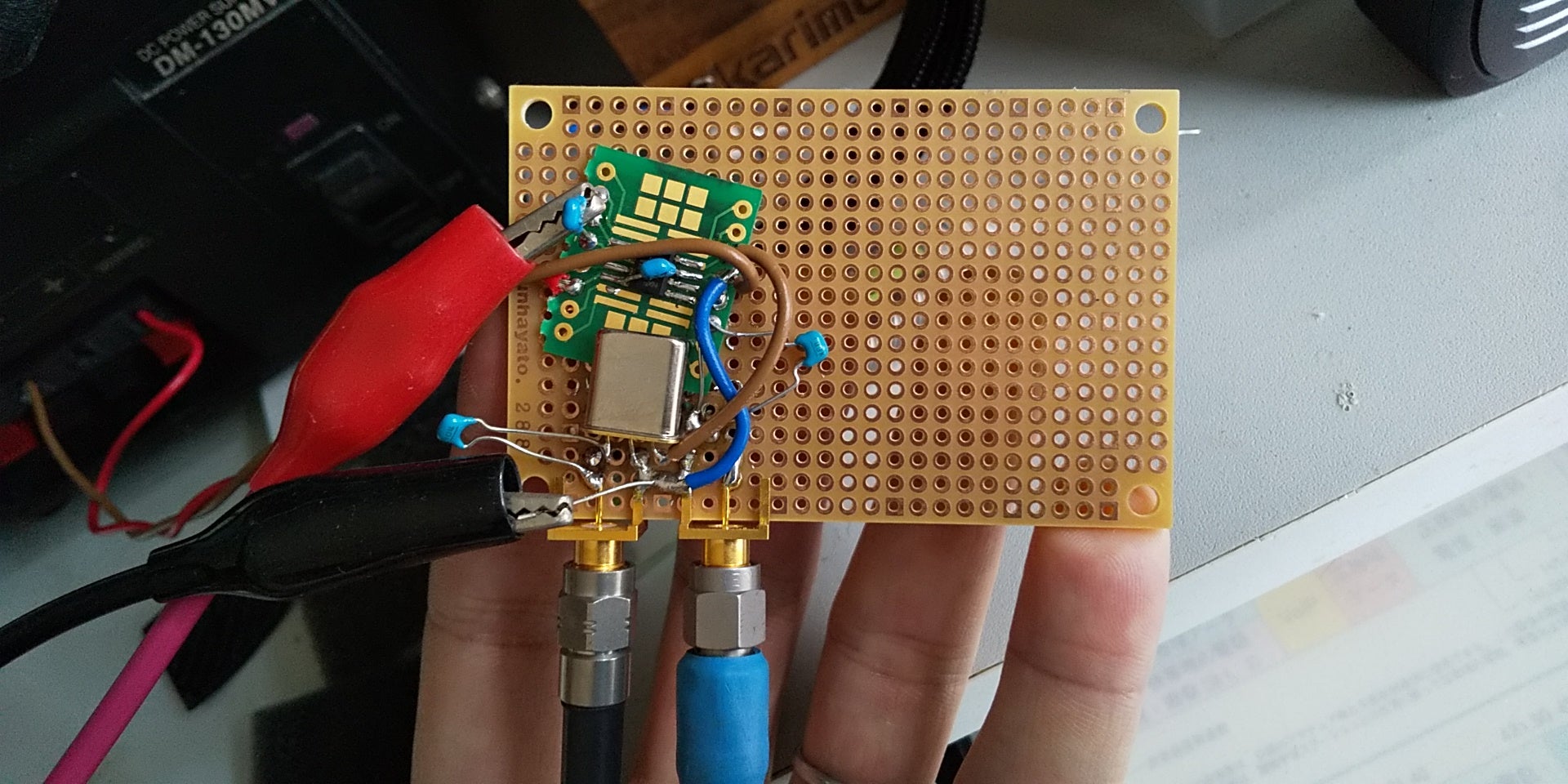

前回からの続きです。

違法局に対する選択度を確保するためにクリスタルフィルタを使います。ここは、つい高価なフィルタを使いたくなりますが、汎用品で意外と十分なものです。(お財布事情もあるhi)

また、バラで組まず、2ポールや4ポールの比較的入手が容易でかつ安価なクリスタルフィルタがありますので、それを用いることでキレイな特性を得ることが出来ます。

▲こんなんで、良く動いてるなぁ・・・。クリスタルの様なものが追加したフィルタ

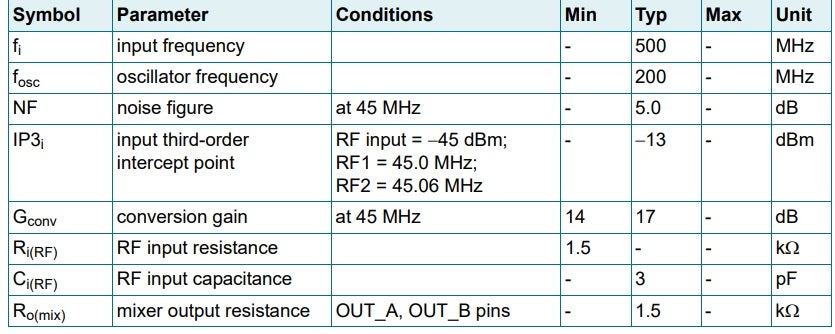

また、ICの入力だけでは無く出力もハイインピーダンスです。

出力はフィルタ素子がそのまま接続出来るのは想定された使い方かはわかりませんが、好都合です。

▲出力インピーダンスは1.5kΩ。クリスタルフィルタとほぼマッチングが取れる

■入出力特性

クリスタルフィルタを追加した時の入出力特性を測ってみました。

クリスタルフィルタから後ろはスペアナ直のLo-Z受けです。整合をしていないので、ガツンと引っ張られてしまって落ちてしまっています。実際にはクソの役にも立たないデータではありますが、localの注入レベルとの関係は分かります。

▲localのレベルが-10dBmほどでほぼ飽和する。

取得したデータを見ると、localの注入レベルを10dB下げると変換利得も10dB下がる事が分かりました。

この10dB近くの低下はちょっと勿体無いです。漏れスプリアスとの兼ね合いですが、出力が歪むギリギリレベルで注入するのも良いのかもしれません。

ただ、ちょっとGoogle先生に聞いて見た所、 参考になる記事 を見つけました(JA9TTT-OM:トラ技でいつも大変お世話になってます)。これを見ると-20dBm程度がいいところの様です。

▲一定の注入レベルを超えると、一気に歪む

【新技適CB的お話】ギルバートセルミキサ

(2021/10/18 19:30:00)

【新技適CB的お話】ギルバートセルミキサ

(2021/10/18 19:30:00)

■ミキサー回路

アマチュア無線の自作機でも使っているSA602などに代表されるギルバートセル。変換利得も得られ、ローカルの漏れも低減出来ることから、高感度を求めながらも漏れで苦労しがちなCBにも適用出来るだろうと、以前から考えていました。また、7L4WVU-OMの自作ハンディーでも使われています。

今回使ったICの変換利得は17dBほど、立派なプリアンプ並みの利得です。

多分ですが、SR-01もプリ無しでBPF→ミキサーになっている所を見ると、恐らくこの変換利得を増幅器代わりにして実現したと思われます。

▲超バラックでのテスト。部品点数が少なく、きれいな特性が実現出来るのがICの良いところ

■変換利得

回路構成は、入力はhigh-Zの作動入力、ローカルと出力はCカップリングのlo-Z。

まずは、基本的なCB機の周波数でざっと様子を見てみると

IN :-110dBm @27.144MHz

local :0dBm @16.449MHz

OUT :-95dBm @10.695MHz

∴conversion gain :15dB

となり、マズマズなのがわかります。

ただ、実際に使うにはこのlocalレベルは高過ぎますし、出力の歪みも大きいです。実用レベルは-20dBmくらいの様です。

それを意識してlocalを試しに-10dBmにすると変換利得は11dBと少し下がりました。

時間があるときに、IN-OUT特性でも測定してみようと思います。

WVU-OMのリグでは2SK439の1段で押しているので利得が不足する可能性がありますが、一方でフロントエンドとミキサーにAGCを戻していないので、近接やバリバリコンディションの時には不安が残ります。

(ハンディー機ですので、小型化最優先の割り切りだと思います)SR-01の様にミキサー直受けするならば、BPFのロスと、後段のクリスタルフィルタの結合損失を出来るだけ小さくすることで、フロントエンド(プリ)の削除は実現出来るんじゃないかな?と踏んでます。

■デメリット

ギルバートセルは変換器自体に利得があるのは良いのですが、一方で利得があり過ぎるのが欠点とも言えます。その電圧利得が有るゆえに過剰な入力に対しては飽和してしまい、出力が歪んでしまいます。要はダイナミックレンジが狭いんですよね・・・。

▲▼飽和が始まると、一気に子どもたちが増えてくる。

localの漏れレベルが高いのは、local注入をミノムシクリップで入れたことによる相互インダクタンス結合。同軸で注入すれば、-40~-50dB程度の分離度は取れる

ざっと見てみましたが、IN:-60dBm、local:-20dBm程度がいいところな気がしますが、対策として外から無理やりゲインを落とし(AGC)、さらに出力側にクリスタルフィルタを入れてみる予定です。