無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JL7KHN/ミヤギKI529のブログ

(2025/11/18 10:35:40)

JL7KHN/ミヤギKI529のブログ

(2025/11/18 10:35:40)

現在データベースには 315 件のデータが登録されています。

良いのか悪いのか?【CB+調整式電圧給電アンテナ】

(2021/6/28 22:45:33)

良いのか悪いのか?【CB+調整式電圧給電アンテナ】

(2021/6/28 22:45:33)

■電圧給電

NCB-8の2Lot目も落ち着き、少しずつですが再びICB-770へシフトしつつあります。

とは言え、週末ですら時間が取れない感じは、恐らく今年いっぱい続くのかなぁ・・?。

さて、今回はアンテナの話です。 以前の記事 では簡単に扱えるアンテナ調整システムとして、GAWANTに代表される”調整型電圧給電アンテナ”を実験していました。

これのメリットは

・調整箇所が一箇所と簡便である

・アース(ラジアル)側に余り依存しない

です。

逆にデメリットは

・Qが高く調整がピーキー (R1/R2<130くらいまでが実用的)

・良好なラジアルが取れる場合は、逆に不利

・(磁界結合型なので)損失が大きい

です。

これらについてちょっと実験と考察をしてみました。

■理論上の放射効率

まずアンテナの輻射効率は、アンテナサイズ kRとアンテナ材質のパラメータ(loss merit factor M)にほぼ依存します。

ここで言うkは自由空間中の波数であって、一般的には複素数です。ただし、無損失媒質中では実数となります。ここでは面倒なのでAirは無損失媒質とすると

k = ω√εμ=ω/v = 2・π/λ

となります。

Rはアンテナを取り囲むことが出来る最小半径です。

一般的にはkR<<1の場合は小型アンテナとなります。ちなみにダイポールアンテナはλ/2≒1.57ですので小型じゃないですね。で、CBのアンテナ2mで虚像を考慮しないで考えると約1.13となります。

また、ロッドアンテナも細くは無い(≠ ka<π/50)良好金属ですので、総合的に見れば 放射効率ηはほぼ最大輻射効率 になっていると思われます。

*中央大学博士論文「電気的小型アンテナの放射効率向上に関する研究」より引用

■実損失の測定

次に、調整式電圧給電回路の損失を測ってみます。今回の電圧給電回路はインピーダンス変換を伴ったLC並列共振回路です。所謂トランスの磁界結合部分の結合度は一般的に0.3程度とされており、ここの結合度が大きなネックです。一応考慮しながら以前製作したものの実損失を測定してみました。

測定の仕方は単純で、リグ側にはSGからRFを入力。アンテナに相当する部分を抵抗に置き換え、オシロスコープで両端電圧を測定し、実損を算出する方式です。

*プローブはGNDPINを用いるべきだが、面倒なので、GND線を巻きつけ 実インダクタンスが小さくなるようにして測定。プローブは帯域500MHzのものなので27MHz<<500MHz/√2で問題無し

27MHzにおける実変換損失は58%。 約2.3dBの損失 となりました。

結合損失が大半を占めているはずですが、かなり上手くいっている様です。

ただ、 「完全同調状態であっても、半分近くはロスをしている」 と言う事です。

ちなみに、低損失に作るためにはコアの作りが肝であり、十分にSRFが高く取れる様に大きなコアを用いる必要はあるでしょう。

■良かれと思って

アンテナチューナーを入れる事は、不要輻射を抑制する観点から見ても良い事だと思います。

一方、忘れがちなのがアンテナ・チューナーの挿入損失です。アマチュア無線用のT型やπ型の耐入力が取れるものですら一般には0.2dB以上あるのが通常です。

確かにこの程度であれば問題無いのですが、LC共振型の整合回路を組み込んだ場合には、その挿入損失はあまり馬鹿に出来ものでは無く、慎重に考えるべきものとも言えます。

ましてや、LC並列共振型は、アンテナを短くしたり、はたまた外してしまっても見かけ上の整合が取れる仕組みでもあります。即ち 100%損失のダミーロードにもなりうる ということになります。

輻射されている電波が見えないが故に、本当に理想状態で飛んでいるか?がわかりにくく、実使用上扱い辛いアンテナの一つでもあると思います。

無論、条件が揃い、タイミングが合えばキチンとQSO出来る実用アンテナではあります。

実際に組み込むリグと設置状況におけるアンテナインピーダンスを把握し、そのインピーダンス比における最適なアンテナ整合回路を組むと言うのが、特定条件下における最適解なのでしょう。

「飛ばない」を楽しもう! 【ヘリカルアンテナの分析】

(2021/6/25 18:08:52)

「飛ばない」を楽しもう! 【ヘリカルアンテナの分析】

(2021/6/25 18:08:52)

■食わず嫌い

今日は有給休暇。オンオフははっきりつけたい派ですが、ここの所はオンっぱなしなので、無線三昧で一日を過ごすのも悪くないかな?と。

という事で、今日はEsでの飛来を求め 久しぶりに尺丈山へ行ってきました。

静寂の中、まるで博物館の音の如く野鳥の声だけが聞こえる場所で過ごす一日は とても贅沢です。

そんな尺丈山でテストしたのは、ICB-87H。87Rのヘリカル機です。

アマチュア無線でゲテモノアンテナを自作されるOMさんの中では 毛嫌いされている方もいらっしゃるかと思います。私もその一人、とにかくヘリカルは飛ばないので、無意識かつ反射的に避けてます(笑)

避け続けていたなか、ICB-87Hの提供を受けたのでヘリカルアンテナの”洗礼”を受けてみることにしたのです。

■びっくりするほど、「やっぱり感」

どんなものかと言うことで、今日は

・NCB-8(87Rベース新技適)

・KI-707(707ベース新技適)

・ICB-880T

・ICB-680

・RJ-410

・IC-705+AH-705+10mロングワイヤー

で比較をしてみました。

新技適機との比は、RS56以上になってくるとヘリカルでもようやくボリューム全開で聞こえてくる感じです。

ICB-680などのシングルスーパーではRS53くらいからです。

ちなみに、車体を使ったアース効果などは全く無し。

これは測定してわかりましたが、 リグのどこを触れても電界強度に差が出ない んです。アースが効かないわけです。

ちなみに、実際のQSOでは

・ヘリカル:52/51

・ロッド:59/59

と言う結果になりました。

なお、帰宅後に受信感度を測定してみましたが、実に良好で基板自体には全く問題が無かったです。

■アンテナ特性

基礎的なデータとして、nanoVNAを用い特性をざっと見てみることにしました。

まずは、デフォルト状態のVSWR。低くは無いですが まぁ合ってます。

スミスチャートでも描写したのですが、ピンぼけ過ぎて使えずorz。ただ、直列共振点近傍にはありました。

今度は、微弱信号をアンテナに注入し、電界強度を測定しながら最大電界強度となる点までローディングコイルを回して行きます。

するとどうでしょう。微調整のつもりが結構回ります。そして最大点にすると・・・

並列共振点側に来ました。

基準面校正はピッグテール先端でやっていますので正しい測定なのですが、ちょっと想定外の結果でした。

ただ、コンパクトワイドバンドアンテナとして有名な「GAWANT」も並列共振アンテナ。もしかしたらある一定以上の短縮率になると並列共振アンテナの方が輻射効率が上がるのか?なんて。

■ヘリカルアンテナの相対利得測定

絶対利得を測定してみたいのですが、自宅庭ではちょっと無理。

なので、出来る限り正確な相対比較測定をしてみました。

アンテナへの接続は自作アイソレータを使用。コレを使わないと同軸表皮に載ってしまいます。

送信側は微弱発振源を接続。絶縁体の上に配置し、地面からは高さを確保。本来はハイトパターンも考慮すべきですが、今回は省略。

*ロッドアンテナの測定風景を撮る前に雨が降って来てしまった・・・

電界強度を測定する場所は、理論上平面波扱い出来る距離以上離れた所で測定します。

測定結果は変動するので、平均化処理をします。

・ヘリカルアンテナ

・ロッドアンテナ

⊿15.14dB

いくらなんでも、これには正直驚きました。

ロッドアンテナ機種は、手で握ることで利得は更に上がります。即ち差が更に開くことになります。

要は、「500mW 対 15mW」みたいなもんです。

■これはマニア向け

結論は、上記の通りです。完全に上級者向けなのは間違い無しです。

私の地元県北の方では、ヘリカルを始め100mW機等で楽しまれている局がいらっしゃって、常日頃から「すげぇなぁ」と思ってます。

端から「できっこない」と諦めるのでは無く、「飛ばないのは分かってる、だからこそチャレンジする」、それこそが上級CBerなんだろうなぁ、と 改めて感じることが出来ました。

スッキリ変調にする【ダイナミックマイクの消磁】

(2021/6/24 21:57:00)

スッキリ変調にする【ダイナミックマイクの消磁】

(2021/6/24 21:57:00)

■首の皮一枚の補完

先日公表された電波法改正案により、昭和の名機達が"迷惑をかけない限り"かつ"しばらくは"使える様になりました。

有難い事ではありますが、心配なのはスプリアス。

無論、生産されて何十年も経つわけですから、まともに動いている個体はほぼ無いと考える方が自然です。

ならば、「重要無線を使っている施設近くでは運用をしない」と言うのが、首の皮一枚で繋がっている昭和の名機を使い続ける必須要件なのかもしれません。

■キレイな変調で保つ

さて、今回は直接的なスプリアスでは無いお話です。古いリグはスプリアスの問題も有りますが、変調音に問題がある事も間々あります。

今までそれなりのリグを見てきましたが、ちょいちょい見かけたのが"マイクの劣化"です。

ジャンクのリグがある時には交換をしていましたが、コンデンサの様な部品と異なり気安く交換出来るものでもありません。

劣化の中でも特に目立ったのは、磁化。音が何となく低く籠もった感じになってしまいます。

これでは、折角技適化したリグはもちろん、帯域制限されて無い昭和の名機だとしても、ピックアップされやすい変調にはなりません。

■何度でも蘇らせる治具

ICB-770を始め、SONYのハンディー機の殆どは同じダイナミックマイクを使っています。

これが磁化してしまったものを消磁する事で、購入初期の頃の様な変調を取り戻す、そんな治具を使ってます。

作り方は至って簡単。

ホームセンターで強力なネオジム磁石を入手します。

それを竹串にくっつけます。

そしてそのASSYした治具を電気ドリルへ取付け完成。

使い方は、ドリルのスイッチを入れ、そこへマイクを近づけます。そして徐々に磁石から離していけば消磁は完了です。

マイクの磁化は、見ている限りでは結構ある様で、度々この処置をしています。消磁器も市販されてはいますので、それを利用するのも良いかもしれません。

■注意

なお、CH-580やICB-707などはコンデンサマイクですので、消磁対象外です。その代わり、コンデンサマイクも古くなって来ると音が篭もり気味になります。その場合は、交換をする事でキレイに蘇ります。

その電源で良いですか?

(2021/6/11 12:00:00)

その電源で良いですか?

(2021/6/11 12:00:00)

■CBは大食い?

CBを運用される時の電源は、どうされてますか?アルカリ電池を内蔵するのが一般的ですが、一生懸命運用すると電池代がバカにならないので、ニッケル水素電池を使っている方も多いのでは無いでしょうか?

▼多分、こんな感じでニッケル水素10本仕様が多いのかな? ちなみに、満充電だと定格電圧超えますし、殆どの無線機は技適上も電池は8本(外部電源は12V)になってますので、アウトとなります、ご注意を。

■eneloop最強説

外部電源と言えばニッケル水素電池。これは安価で入手も容易で有ることから、使っている方はたくさんいらっしゃると思います。

このニッケル水素電池も、電気店を始め通販サイトを見てみると実にたくさんの種類が販売されており、どれを買うべきか迷ってしまいます。今や百円ショップですら入手可能なこの電池にも性能差があることが知られていますが、最終的にどれが良いのか?はあまり見かけません。

確かに各社色々工夫を凝らし大容量化を進めており、電池の容量で決めるのもスペック選択の一つです。また、電池ブランドによっては、同じニッケル水素でありながら電池電圧がちょっと違っているので、少しでも電圧が高いブランドを選ぶのもまた一つです。

しかしながら、この電池にはそれ以上に大事な”内部抵抗”と言うファクタがあります。電池自身が持つ抵抗値で、電池からエネルギーを取り出すと、それに応じた損失が生まれてしまうのです。

この内部抵抗値は、充放電を繰り返すと次第に増加し、やがて充電出来なくなります。つまるところ、電池は「内部抵抗が低く、繰り返し充放電しても上昇率が低い電池が良い」と言えます。

その観点で見ると、かつてはSANYOが持っていたeneloopの技術は素晴らしいものがあります。

▼硬くなるので あまり定量的データは使いたくないが、この表を見ると性能差がよく分かる。

引用:CQ出版社 トランジスタ技術2014年1月号

■その電池ボックスは大丈夫?

さて、電池が持つ内部抵抗は上述で片付きました。しかしながら、もっと致命的な部分があります。それが電池ボックス。

一般的に入手容易な電池ボックスを見てみると、特にマイナス端子側は”バネ”形状になっていると思います。このバネ部分が電池のマイナス端子へ接触し電気が流れますが、ここの部分の接触抵抗が”バネ”形状ではかなり高い値を示し、測定してみると0.4Ω前後にもなります。

▼バネ形状が一般的。しかしながら接触抵抗を考えると”板”形状の方が桁違いに接触抵抗は低い。

試しに、ニッケル水素電池が10本入る電池ボックスを、ICB-87Rの外部電源として使うことを考えてみます。

CB機は変調をかけたときに電流を一番消費します。

▼実効値電流でピーク0.4A程度流れる

接触抵抗と消費電流を考慮して計算してみると、最大変調がかかった瞬間、2.16Vも低下してしまう計算結果となりました。

せっかく電波法違反を犯したのに(笑)、2Vも電圧が下がってしまってはピーク出力が伸びないことになります。

■回避方法の一つ

電池ボックスを接触抵抗が低いタイプに変えるのも手段の一つです。この電池ボックスはアマチュア無線化が工夫を凝らしている事例がいくつもありますので、ググってみてください。

で、私の場合の回避策の一つは、「リチウムイオン電池の活用」です。この電池はそこそこ高価ではありますが、元々内部抵抗が低く、しかも一本あたりの電圧が4.0V前後と3本直列にすればCB機にも使えます。3本と少ない本数であれば、バネ形状の電池ボックスであっても接触抵抗による電圧降下はグッと小さく出来ます。

ただし、リチウムイオン電池は扱いが難しい電池です。電池自身の不良はもちろん、誤った使い方をしたときに起こる事故は一瞬でしかも甚大な被害となります。

圧倒的なエネルギー密度を誇り、私としてはオススメ電池ではありますが

・日本製を買うこと

・ちょっと難しいがリチウムイオン電池の基礎知識を身につけること

さえ守れれば、軽くて伸びのあるエコで楽しい市民ラジオ生活が送れると思います。

音なの話

(2021/6/10 12:00:00)

音なの話

(2021/6/10 12:00:00)

■無線の音

今回は、ちょっと無線らしく無い、けどもの凄く無線と切り離せない。しかも余り一般的では無くちと難しい話…、大人な話です。

栃技研設計部音響研究課(笑)には、音に関する研究をしています。学生時代に音響工学を履修していたり、オーディオにハマっていたり、音楽屋さん(演奏)だったり、実は仕事でも音の定量評価をしていたり・・と、そんな”音屋さん"で構成されてます。

今回、なぜ音か?と言うと、無線機の基本性能でありながら、殆ど議論される事の無いので、ちょっと陽を当ててみようと思ったわけです。

▼同じSONYでも770、707、87R、680…皆音が違い、感じ方も違う

■なんちゃらサウンド

アマチュア無線をやっている方は、ほぼ無意識的に(受信音は)ICOM派、ヤエス派…なんてあると思います。これは特にSSBなどで差が大きくなったりしてるかと思います。

これはAGCの時定数が各社こだわりがあったり、筐体とスピーカーの組合せで作られる共振特性も気にされているからです。

また、ラジオなんかもそうです。例えば(関東圏ですみません)FM放送のNACK5。リスナーも多いとは思いますが、NACK5は「NACK sound」と言われるこだわりがあり、パワフルでパンチのある音質で、しかも電界強度が下がってきても聴き取りやすい音を作り込まれています。

▼ラジオ局にもコダワリを持ったエンジニアが居た。単に過変調にならない事だけを管理している訳では無い。

■官能評価

悪意は無いですが、分かりやすくする為にSR-01を例にしてみます。01は「音が小さい」等の話が有りましたが、回路設計の段階ではアンプの出力、スピーカ定格などが考慮され問題が無かったと思います。いわゆる物理量と言われるパラメータです。

ただ、音が「どう伝わるか?」「どう聴こえるか?」「どう感じるか?」と言った部分が抜け落ちてしまったものと思われます。これらはファクターはいわゆる”音質”であり、また心理音響技術などとも言われ今でも活発に研究されている分野でもあります。

01の場合は、使われ勝手やシャーシャーと言った耳障りとなってしまうヒスノイズ等々、音質観点が甘かったと言うのはあると思います。

こういった"人間が感覚的に捉える"部分を定量的に評価する方法は、自動車を始め、家電開発でもかなり古くから積極的に取り入れられています。

▼広く知られている”音解析アプリ”。棒グラフで表示されるものは「1/3オクターブスペクトル」で有ることが多い。これは残念ながら 音質評価には使えない ことがほとんど。

■聴きやすいが価値(勝ち)

QPR+AM変調と言う、現代においてはMとしか思えない市民ラジオの世界。

確かにアンテナ・チューナーやノイズブランカ等、機能名がついているものは華々しく購買意欲を刺激するキーワードでもあります。しかしながら、基本機能である「音」について考え、「聴き取りやすく、疲れない音」というのも、とても大事だと思ってます。これは、これまでの技適機やNCB-8もそうだったりします。

NCB-8はとにかく極普通に使って欲しいので、普通の状態でのストレスを低減するために、AGCの時定数を変更したり、追加したAFフィルタやパルスフィルタを工夫しています。また、送信変調音も受信側で明瞭度が向上する様にも工夫をしていたりします。

既存機種の改造、そして市民ラジオと言う限られた条件下において、今どきのウンチクを投入するのも悪くない。結局それが価値なのかな?と私は思うのです。

▼変調音の明瞭度はとても大事。お空のコンディション、運用地の周辺コンディション、相手のリグ、その日の体調…色んな条件により感じ方が変化する

”いまのところ”のphaser(ノイズキャンセラー)

(2021/6/7 21:36:04)

”いまのところ”のphaser(ノイズキャンセラー)

(2021/6/7 21:36:04)

貧乏暇無しで仕事が忙しいのは前からですが、公私共にえらい事になってます。

気づけばアマチュア無線のログは5/7が最後、そろそろ思い切り遊びたいのが、ホントの所です。

■phaserその後?

結論から言えば、まーったく進んでいないです。とは言え、ちょいと分かってきた事はいくつか有ります。

▼固定のIC-705を中心に検証中の試作機

・ノイズアンテナはロッドが良い

ノイズアンテナとして、ループアンテナとロッドアンテナ(長いの短いの、VU帯ホイップ等)、ワイヤーアンテナ、引き込み同軸ケーブルの網線、などなど。結構色々な物を試しました。

結果はちょっと長めのロッドアンテナが良い場合が多いです。

これはノイズ源から1波長以上離れている事が殆どな為、ノイズ成分が電界性である事。そして、組み合わせたいリグ(今回はCB)がロッドアンテナである事より、ノイズアンテナもロッドアンテナが効果的でした。

・ノイズアンテナはある程度(メインアンテナから)離す

これは作り始める前から、そんな気がしてました。

ノイズの偏波面が、受信したい信号とは90度直交してくれれば問題無いのですが、実際にはそうにはなりません。また、ノイズアンテナとメインアンテナの結合も、これまた結構出てしまいます。これはS21でも見えてきます。

やはりノイズアンテナは1/4〜1/2波長程は離すべきかと思います。

結構、この時点で使い勝手は最悪になりますね…

ちなみに、ガルバニックアイソレータを使ってノイズアンテナとメインアンテナをアイソレートしてみましたが、多少の改善はあるものの大きな変化はありませんでした。

▼結構レアとなったメガネコアを使ったアイソレータ

・進角か?

ノイズ自体が複数信号でもあるので群遅延の方が適切なのかも知れませんが、ノイズ信号を打ち消す為に位相をズラす時は、進角とする事が多い傾向には有りました。

移相後段アンプの遅延は有りますので、そのあたりの兼ね合いもあるのかもしれません。

▼移動用非内蔵型ノイズキャンセラメイン基板試作機

■軽量な回路

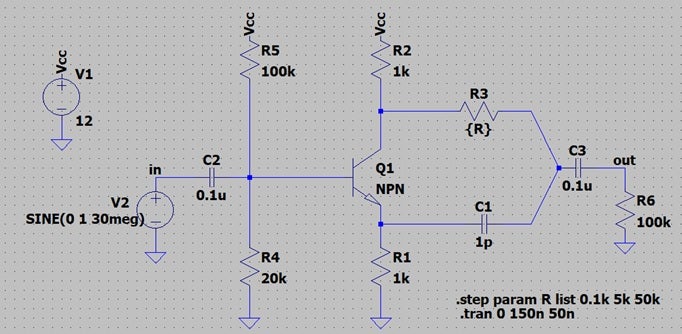

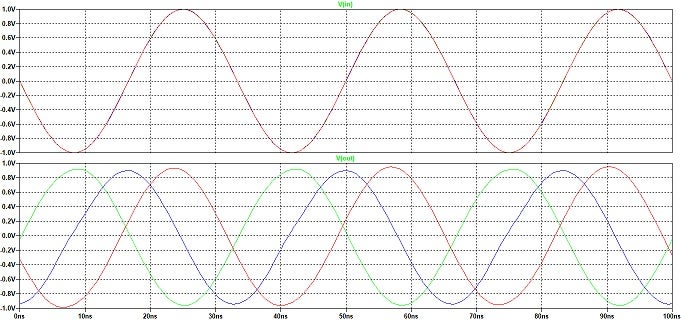

ノイズキャンセラと言えばJA1DI局が発表されたのものが有名です。パッシブでもあるので、調整位相によってはレベルが変わってしまいます。ゲイン調整も面倒なので、こんな回路も考えてみました。

1石で出来、ほぼ180度回ります。

▼上が入力、下が出力。位相可変範囲は180度

■CB機に内蔵するか否か?

今の所、「これは必須だ!」と思えるところまで到達出来ていません。フィールドではノイズ源が複数だったりマルチパスだったりと複雑な事もあるのかもしれません。

ただ、使い勝手を考えるとフェーズ/ゲイン調整回路は内蔵したいところです。あとは外部ノイズアンテナ”だけ”を、設備規則に合致する形でどう本体に接続するか?がポイントになるかと思います。

ちなみに、そんな裏技方法もテスト中だったりします。

何れにせよ、単純に「実験してみた」だけでは、真の効果があるのかわかりませんし、「ウンチク」だけで済ませてしまうと、実環境をしっかりと理論的に考慮仕切れていないと言うのも出てきます。もうしばらくはテストを続けようと思います。

NCB-8、最終フィールドテスト

(2021/6/6 18:15:00)

NCB-8、最終フィールドテスト

(2021/6/6 18:15:00)

今日は久し振りに「栃技研 高機動型試験部 品質保証課」の活動記録です(笑)

■NCB-8 2Lot目

もうすっかり時間が空いてしまいましたが、先月にNCB-8の2Lot目、11台の技適取得が完了しています。

意外と好評だった逆スケルチや手元ライト、フィルタ切り替えやAFフィルタ、ハイコンプ等の追加機能は1Lot目踏襲。

かなり軽微ですが、性能改良と仕様の見直しを今回図っています。要は超マイチェン。

この辺りの顛末は、またその内と言う事で。

■品質重視

元々のICB-87Rのポテンシャルが高いとは言え、SONYが残存する事を全く想定していないであろう時間が経過しているベースに対し、NCB-8は結構な手を入れてしまっている事もあり、紛いなりにも慎重に進めてます。

測定器での測定は当たり前ですが、かなりの意地悪条件テストや、1Lot目の使われ方からフィードバックテストも行い、その上で最終的な通信テストを実施してます。

1Lot目にご協力頂いた皆さんが、かなり事細かにフィードバックしてくれるおかげなんですよね。とにかく感謝感謝です。

■出荷予定

取得データを再確認してからになりますが、特に問題は無かった認識ですので、清掃と消毒(このご時世仕方無いですが、いつまで続くのやら…)を行い、今週中には出荷に出来るかと思います。

まだ2Lot目が完全完了したわけでは無いですが、「栃技研 企画部」は何やら考えている様です。

問題は、設計部が何と言うか…?(笑)

ちなみに、今後しばらくは技適化も"自己研鑽"の位置付けになる予定です。

のんびりマイペースで行きましょう。とちぎOS36局、まずはお疲れさんでしたぁ〜。

【DJ5FS】Inj交換後、初回DPF再生

(2021/5/29 22:51:00)

【DJ5FS】Inj交換後、初回DPF再生

(2021/5/29 22:51:00)

今日は、10mのAMとSSBで息子とQSO。

なかなか繋がる機会も無いバンド、そして連絡用でも無いバンドで繋がると、嬉しいものです。

自分の設備の変調も聞けますしね。

ハンディー機のランドセル(外部電源)

(2021/5/28 21:06:17)

ハンディー機のランドセル(外部電源)

(2021/5/28 21:06:17)

今年はコンディションがだいぶ良いような気がします。ただ、QSBが深かったり、長続きしなかったりというのも特徴的かな?とも思ってます。

さて、そんな良好なコンディションの時にはハンディー機を使って手軽にいきたいものです。

Twitter等SNSを見ていると電池ボックスを使った外部電源を使っている方が多く見受けられます。

意外とあの電池ボックスがくせ者ですが、簡単に出来る方法を一つ紹介したいと思います。

SONYハンディーですが、こんな感じでベルト部分にぶら下げるだけです。

電池ボックスには穴を開けて丸い輪っかを取り付け、ベルト部につけた輪っかとナスカンでつなぐだけ。

この丸い輪っかもナスカン、どちらも百均で買えます。

私のようなガサツな人が振り回しても、マジックテープと違って落ちることはありません(笑)

取り外しもワンタッチです。

注)外部電源使用時は、定格電圧超えに気をつけて下さい。

【DJ5FSデミオ】インジェクタ EXバルブスプリング交換と ブレーキパッド交換

(2021/5/22 23:58:30)

【DJ5FSデミオ】インジェクタ EXバルブスプリング交換と ブレーキパッド交換

(2021/5/22 23:58:30)

■DPF再生周期の短期化

基本的に自分ではメンテをせずディーラーでの定期整備のみでどうなるのか?と私にとってはかなり壮大な長期テストをしている我が家のDJデミオ。2018年に”予見性リコール”と言われるちょっと聞き慣れない対策を行ったのですが、やはりインジェクタに付着したデポジットが焼ききれずにDPF再生の周期がかなり短くなってしまいました。

ECUに残っていた再生周期を確認すると

#1:86km、#2:112km、#3:76km、#4:76km、#5:58km、#6:46km、#7:92km、#8:74km、#9:82km、#10:102km

と、かなり短周期になってました。

*予見性リコール対策で過去10回分の履歴が残る様になってます。

ウチの乗り方で、新車の頃は400km程度、AVEでも270-280km程度だった事から、明らかに異常になっています。

この予見性リコールの後に一度再生周期が短くなった事がありました。その時はインジェクタのデポジットを焼き切るモードへ強制的に入れ、それを7-8回ほど繰り返した所で補正値ばらつきをある程度小さくすることが出来ました。

その後しばらく良かったのですが、1年くらい経ったころから再発してしまいました。

EXバルブの噛み込みも そう遠く無い時期になる可能性がある事から、今回は15RASET交換をしてもらうことにしました。

■そもそもなぜ(DPF再生周期の短周期化が)起こるのか?

このクリーンディーゼルエンジン、とにかく苦手なのは低車速での加減速です。

都内渋滞路なんかが良い例ですが、超低圧縮比の小排気量エンジンでは軽負荷時において燃焼温度が上がらずPMが多く発生してしまいます。その結果、インジェクタの噴孔にデポジットが付着し霧化状態が悪化→燃焼状態が悪化→自動噴射量学習が更にズレる→更に燃焼状態が悪化する・・・の悪循環を起こす様です。

▲マツダ技報より。ショートホールの少量多段噴射とし高分散噴霧(=広く短く拡散させ、低PM化する)としたが、逆に仇になったのかもしれない・・・と個人的には思う

ちなみに、DJ5FS以降のインジェクタ噴孔は、デポジット焼失改善の為か、形状変更しています。

■コロナが悪化を加速?

通常デポジットは、高負荷運転をすれば燃焼温度が上がり250℃以上になれば大半は焼失します。しかしながら、このインジェクタの噴孔は凹形状となっている為、先端を250℃以上にするためには筒内温度を1227℃以上にしなければなりません。

じゃあそんな走行条件は?と言うと詳細はあまり書けないのですが、このエンジンの場合は概ね2800-3000rpm以上であれば燃焼室内の温度が高くなり、焼き切る事ができるようです。

また、対策後からのプログラムでは?デポジットの付着堆積を検出し、噴射タイミングを進角させて筒内最高温度を上げる制御が入っていると思われます。

そこまで分かっていながら何故デポジットを溜めたのか?ですが、理由は意外と身近にあると思ってます。

それは新型コロナ感染症による外出自粛。

エンジン負荷がかかる遠出を一切しなくなってしまい、通勤と買い物にしか使わなくなってしまったのが一番の原因かと思ってます。そんな使い方をしていれば、まず2000rpm以下で全然事足りてしまうエンジンですから・・・。

■数値化、その前に

インジェクタとバルブスプリング交換後、数値に惑わされる事の無いよう(笑)、走行ログデータをとる前にテスト走行をしてきました。

はっきりと分かる体感差は無かったのですが、面白いのがディーゼルノックが無くなった事と音が低く太くなった事。燃焼状態がだいぶ変化し、音の違いとして出てきたのかもしれません。

今回はある意味大物部品を交換しました。確かに今回のインジェクタはデポジットが付着しても影響が出にくい形状になっているだけで、悪く言えば延命措置ではあります。ただ、ハードとソフトの両面での技術進歩が感じられるので、ネガティブな捉え方はしていません。

「車は道具」ではありますが、技術進化の過程に立ち会える楽しさは他に代えがたいものがある気がしています。

■おまけ

フロントブレーキパッドを交換しました。

83,000kmで残2mmほど。回生ブレーキ付きのHEV車に慣れていると、サーキットでも走ってきたのか?と思うくらいのスピードです。が、エンブレの効かないエンジンで8万km持つのは十分ではあると思います。

なお、パッドは今回も純正品。お世辞にも良いフィーリングでは無く、安いわけでも無いですが、普段は自分で乗らないので同じものにしました。

ちなみに、気温が下がると周りの人が振返るほどメチャクチャ鳴きます。