無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JL7KHN/ミヤギKI529のブログ

(2025/11/18 10:35:40)

JL7KHN/ミヤギKI529のブログ

(2025/11/18 10:35:40)

現在データベースには 315 件のデータが登録されています。

市民ラジオの技適証書について、とお昼休み運用

(2021/5/21 20:40:00)

市民ラジオの技適証書について、とお昼休み運用

(2021/5/21 20:40:00)

■気持ちは凄く分かる、けどコピーはマズい

市民ラジオの新技適を取得したリグを入手された方も、沢山いらっしゃると思います。

新技適と言えば、認証機関から受け取るA5くらいの証書が有名です。

一見この堅苦しさが、新技適機の価値を押し上げてくれるのでは?と思う様な証書でもあるので、リグを入手した暁にはこの証書も欲しい所です。

お話を伺った所、本来は1枚しか出ないのだが、システムに不具合があり市民ラジオだけ発行出来てしまっていた、とのこと。

と言うことで、複数台申請取得した場合は、欲しくても貰えないんですね。

「じゃあコピーして」と言いたくなるのですが、残念ながら私文書偽造になるので大変マズいです。

リグの裏に貼られた銀色にキラリと光るシールで満足しましょう。

■たまには外へ

梅雨に入ったのでしょうか?もう雨ばかりです。

今日も雨なのですが、幸いにお昼休み時間には雨が止んでくれましたので、近くの田んぼへ…。

■QSO

みやざきAL101

くまもとHR787

みやざきST204

みやざきCB001

おかやまBG37

ふくおかNX47

やまぐちLX16

かごしまMT28

やまぐちAA515

かまがりAA793

30分ほどで撤収。

打合せさえ無きゃなぁ〜…なんて…

Phaser試作機

(2021/5/19 21:52:00)

Phaser試作機

(2021/5/19 21:52:00)

■CBに使えるノイズキャンセラー以前に

CB用のノイズキャンセラーは進めてはいますが、そもそもノイズキャンセラー自体作るのはウン十年ぶり。以前のテストでは上手くいった記憶が無いので、残骸すら残っていない状態です。そもそも当時は上手く作れていたのかすら怪しい状態なので、今一度製作して検証をしてみようかと思います。

■テストはアマチュア無線で

いきなり制約事項の多いCBで私がテストを始めると、ろくな事にならないので、まずはアマチュア無線でテストをしようと思います。

アマチュア無線ならば、全ての口が50Ωで正規化されてるので、測定も楽なはずです。

バラックでも良いかと思いましたが、事故るのもなんなので、ケースに。しかも100均タッパーで良いかと思いましたが、雨の中買いに出掛けるのも億劫なので、在庫のアルミケースへ、と言う手抜き仕様。

とは言え、予定外に立派な見た目になりました(笑)

了解度の高いAMの音(変調/受信)とは

(2021/5/17 21:04:46)

了解度の高いAMの音(変調/受信)とは

(2021/5/17 21:04:46)

■Esシーズン突入

また更新に間が空いてしまいました。最近は新たな事にのめり込み始めてますが、「無線実験もゼロでは無いよ」ということで更新します。

さて、今年もGW前半から本格的なEsシーズンに入りました。その恩恵を受けているかどうかは別として、直接波QSOはもちろん、Es-QSOでは少しでも確実に繋がる様にしたいものです。

繋がる為には、まず受信が出来なければいけません。そして聞こえたからには届かなければなりません。どういう音であれば聞きやすく、届きやすくなるのか?を考えてみたいと思います。

■人の声の聞きやすさ

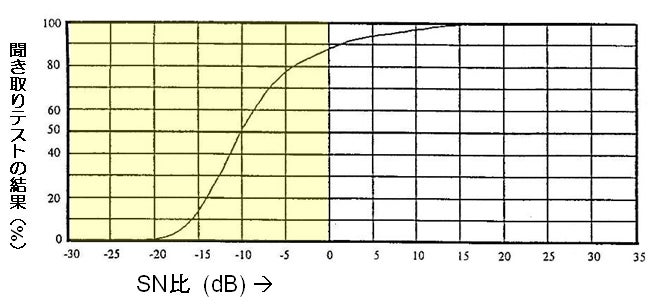

無線で言うと、ノイズの中から人の声を聞き分ける必要があります。ノイズと人の声の差が大きければ聞きやすくなりますが、その比率の事をSN比と言います。そのS/Nがどのくらいあれば聞き取れるのか?を示したわかりやすいグラフがこちら。

*「聞こえのぶろぐ」より引用 (元となっている、もっと詳細な論文はすぐに見つかると思います)

個人差があったり、無線受信音に当て込むのも正確では無い所もありますが、概ね同傾向かと思います。グラフセンターの0dB、即ち「人の声の大きさ=ノイズの大きさ」であば、90%程度は聞き取れるということになります。

了解度を上げるためには、まず人の声とノイズの分離度を大きくする必要があるという当たり前の結果になります。

そこでやるのが、LPFやDSPノイズリダクションです。

LPFは、ノイズレベルが高くなりかつ人の耳の特性(ラウドネス特性)で感度の高い周波数のレベルを下げる事で、聞きやすくする事が出来ます。

ただやり過ぎてしまうと、人の声の倍音成分のレベルも一律に下げてしまうゆえに、極端に了解度が向上すると言うわけでもありません。

ではどの程度までか?ですが、概ねfcは2kHzまでがいいところでは?と思います。

ある論文では、2~5倍音、3~6倍音、2~6倍音とそれぞれで構成された複合音の知覚実験をした結果、2~5倍音で構成された音が一番知覚度が高く、逆に3~6倍音が悪くなっていたとの事でした。

これをわかりやすく変調の方で言えば、「カリカリ変調は聞き取りにくい( =MC20とかは不利 )」ということです。

また、変調度を低くしてしまうと、変調回路のf特も相まって、より聞き取り辛くなるとも言えます。いわゆるキレイな変調は弱くなると聞きづらいのはコレもあるかと考えてます。

難しいですが、基本波主体の太い変調も☓、低音がなさすぎても☓ということになります。

*NCB-8では、2~5倍音付近がほぼフラットになるようになっています

一方、ノイズリダクション。こちらはDSP様様の技術で、かなり活用しています。特にFIRLMSでは、ホワイトノイズを低減する効果があり、受信音のベースにある位相がランダムに変化するノイズ成分だけを削除するので、結果的にノイズから人の声が浮いてくる様になります。

ただ、このノイズリダクション、効きを強くしていくと確かにノイズが下がっていきますが、了解度がめちゃくちゃ上がるものでも無く、更には「水が流れる様な音」がし始めます。理由は良くわかりませんが、群遅延特性で倍音部分の位相がずれてしまうからであり、了解度が上がりきらない理由なのかな?と考えてます。

■まとめ

送信/受信とまぜこぜで散らかってしまいましたが。。。一旦まとめたいと思います。(他にも測定実験データがあるので、それはそのうち)

結局の所、人の声を聞き取りやすくするためには、倍音部分のコントロールが非常に重要であることがだいぶ分かってきました。

特にAMは信号強度が落ちてくると極端に聞き取り辛くなります。送信・受信ともにS/Nを良くするためには攻めどころを絞り込む必要があるようです。

■おまけ

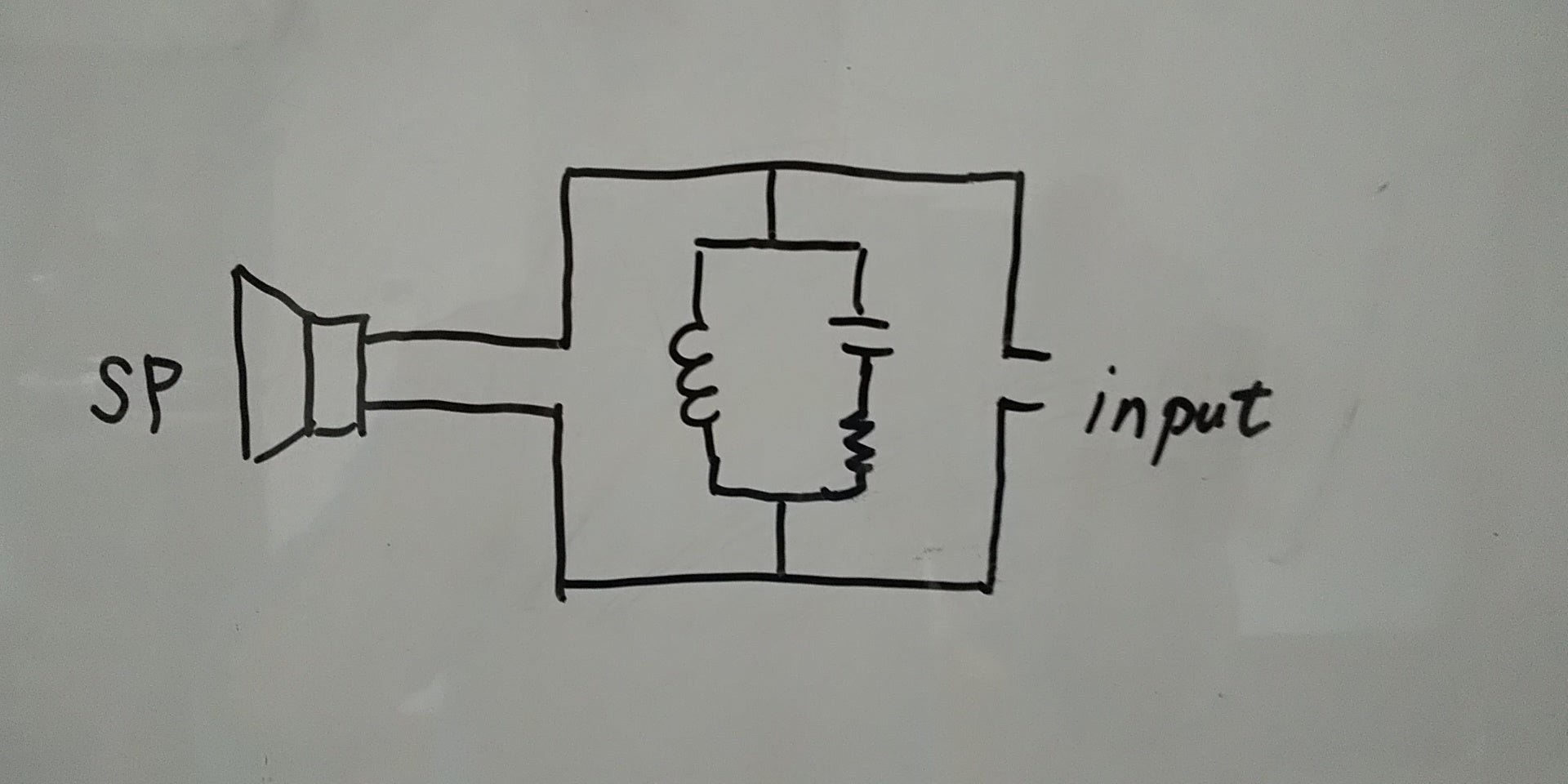

AM用のアナログフィルタであれば、「電解コンデンサ(+抵抗を直列)+コイルの並列共振型パッシブフィルタ」が手軽に作れ、ぼちぼちの効果があります。LCの並列共振回路ですので、共振周波数前後の周波数が減衰するフィルタです。どぎつい特性とはかけ離れていますが、逆に自然な感じであり、私はこれをモービルの外部SPに内蔵して使っています。

共振周波数をまずは1kHz程度になるように作ります。後は受信スピーカーに並列に接続すればOKです。

使うスピーカーの周波数特性によって共振周波数を聞きやすい状態となるように多少調整すればOKです。

コア(コイル)は0.5mH程度、抵抗は4.7~10Ω程度、コンデンサは47μF程度の無極性オーディオタイプがオススメです。

ただし、D級アンプ等の出力に接続すると、L負荷駆動になりアンプが上手く動作しないものがあるかもしれません。

CBに使える汎用型ノイズキャンセラ その3

(2021/5/7 23:04:00)

CBに使える汎用型ノイズキャンセラ その3

(2021/5/7 23:04:00)

■修理依頼

今日は、自宅に忘れていった嫁さんの財布を届けに行く事からスタートしました。

無事届けた後、単にトンボ返りは勿体無いので、そのまま鬼怒川河川敷へ運用することに。とは言え、昨日とは違いコンディションがかなり渋め。

アマチュア無線に出てみたり、ドローンを飛ばしたりしている内にローカル局が到着し、修理をまたまた依頼されました。

預かったのはプリアンプやらマイクやら、リグやら・・・。

AMECOのプリアンプは、「時々動く」と言う、接触不良な感じとのことでしたが、確認してみるとプリセレで選択するバンドによっては全く使えない所もあります。

原因はロータリーSW。樹脂プレートが入っていて反ってしまっていたり、接点が曲がったりして、接触しなくなった様です。

念の為にロータリーSWの半田も上げ直しましたが、このSWの端子メッキも古いので、これまた悪く半田がキチンと上がってくれません。端子メッキを削り半田を上げ直すことで直ってくれました。

ヨシヨシと思い、今度はゲインの確認・・・。なんと20dB以上のマイナスゲインです。ATTとしては立派ですね(笑)。

使っていた部品は、缶タイプのデュアルゲートFET。ディスクリートのデュアルゲートなんて懐かしい・・・。最後に使ったのは何年も前に作った10mのリグが最後だった気がします。

こちらは代替含め在庫部品が無いので、致し方なく”プリセレ付きATT”として返却となりました。

お次は、MFJのプリセレプリアンプ。

これは「電源が入らない」との事でしたが、見た瞬間「もしや?」と。

原因はコレ。2.5φのミニプラグを電源コネクタとして使っていますが、ジャック側の中の端子がフラフラになって接触しておりませんでした。

こちらは電源を直に接続し終了。

ゲインもIC-705のOVFがつきっぱなしになる程あり余っていました。

最後はこちら。

10m機?ですが、波が出ないとの事。パワー計を接続すると正常にRF出力が出ているので、周波数カウンタで確認すると・・・・。

はい、オフバンドで波が出てました・・・。しかも皆んな大好き4ch(27.005MHz)は親石が一個だけ抜けていて出ないと言うどうしようも無いやつでした。

こちらは、アマ機では無いので そのまま返却となりました。

■ノイズキャンセラ カップリングアンテナ

今日も長い前置きでしたが、実験の続きもちょっぴりやりました。

昨日までは、ノイズキャンセル用の輻射アンテナにロッドアンテナを接続していましたが、いかんせん、「大きい」「(場所を決めても)すぐズレる」事から、この面倒くささをどうにかするのが課題でした。

カップリングアンテナは磁界型にするか電界型にするか迷いましたが、リグ本体のアンテナ系は電界系なのでインダクタンスは小さいはず。となると相互インダクタンスによる結合はかなり疎になってしまうので、電界型にすることにしました。

ただ、電界型はどうしても大きめになってしまうので、サイズを小さくするためにLC共振型のアンテナにしてみました。

見てくれはこんな感じ。GAWANTのケースくらいのイメージです。

実際に同調させ、この小さな”輻射器”をリグの上へ置きます。そしてSGでレベルを下げて注入し、フィールドでのノイズを想定しS3くらいに振れるようなレベルを確認すると、-100dBm程度の注入で十分そうです。

■全体像

今回のキャンセラの外形寸法としては、このケースより一回りくらい大きなケース(と言っても十分小さいとは思う)に収めたいなぁと思っています。

見た目はシンプルに、電源SW兼用の位相調整ボリューム一つだけ。

と言っても、そのサイズの中に、電池はもちろん、発振を防ぐためにアンプ部にはシールドを組まなければなりません。もちろん、ノイズ輻射用のアンテナまでシールドしてはまずいので、全体を金属ケースにするわけにもいかずです。

ということで、回路を含めた原理的な実験と入出力ANTの仕様はほぼ決まったので、フェーズ1としては完了です。

後は試作とは言え、センスよく作れるかどうか?私にとってはある意味一番高いハードルだったりします。

CBに使える汎用型ノイズキャンセラーの基礎実験 その2

(2021/5/6 20:35:00)

CBに使える汎用型ノイズキャンセラーの基礎実験 その2

(2021/5/6 20:35:00)

■やっぱりそう簡単にはいかない

連休直前から始めた「汎用型ノイズキャンセラ」の開発。発想はもちろん”しずおかDD3局”のリグです。過去アマチュア無線ではバラック状態のものを作って実験したことがありますが、それっきり。

原理的には昔から存在しており、逆位相の波源を発し、それで打ち消し合うもので、それこそオーディオや車の静粛性を向上させるために使われている汎用技術です。

ただ、RFは音と異なり偏波面によりアンテナで受けたときのレベルが異なります。また、特にアマチュア無線と異なり主要波を受ける”メインアンテナ”とノイズを受ける”ノイズアンテナ”が近くに置かざる得ないため、ノイズを消そうとすると肝心な信号波まで消えてしまうと言う、CBならではの課題があります。

更に単純に位相だけいじれば良い訳では無いので、これまたスコンとノイズが消えるわけでも無いのが、このキャンセラの難しい所でもあります。

実際に、メインアンテナとノイズアンテナを近傍にすれば、アンテナ間の位相ズレは殆ど起きないと考え、完璧な(笑)逆位相アンプを作って試してみたものの、これまた上手くいかなかったのです。

■ガリガリ回す

超完璧なまでに逆位相となる回路にしてみたのですが、上手くいかなかったので、諦めてガッツリ(位相が)回る位相調整回路を追加しました。

正直、この時点でコンセプトから外れ始めました。

このキャンセラのコンセプトは「とにかく難しくしない」です。位相やゲイン、各アンテナを細かく調整しなければならないのを排除し、小林製薬の消臭源ばりに「リグ近くに置くだけ」を目指したのですが、早くも脱落です。

まぁこうなったらガタガタ言わず、基礎実験として続行です。

で、位相を調整式にしたことで、かなりノイズが落ちる事が分かりました。色々な波源ケースを試して見ましたが、位相回転角はマチマチ。調整式は避けられそうになさそうです。

■ノイズアンテナとリグカップリングアンテナ

やっていてわかったのがもう一つ、ノイズアンテナがかなり肝っぽい事。

アンテナをノイズ源直上に置いたり離してみたりとやっていますが、離れた時はそこそこの利得が必要そうです。

また、指向性も大事なのでループアンテナも試してみました、こちらは完全に利得不足。インピーダンス・マッチングも取らなければならないことから採用は一旦見送りにしました。

で、試したのはコレ。同調調整式の電圧給電アンテナ。FT-818NDに使っていた7MHz~50MHzまで使える自作品です。

これならば、現場での利得調整がロッドアンテナ長で出来る事になります。

もう一つキーなのが、カップリングアンテナ。

リグに内蔵すること無く、色んなリグと組み合わせて使える様にするために、非接触で逆位相のノイズをリグへ注入するためのアンテナです。

現時点では、IC-R30の付属アンテナを使っていますが、リグとの結合があまり良くないみたいです。リグのアンテナとノイズアンテナのS21を測ってみれば一発ですが、相当”疎”なのは確かです。

もっと小型で結合係数の高いアンテナを考えないといけませんが、こちらも同調型にすることで改善出来ると思います。後は、電界にするか磁界にするか・・・。

■あと少し

秋葉原に行けなくなって、もうどれくらい経つでしょうか?もう何年も行ってない気がします。今日もまた緊急事態宣言が延長になると発表されてしまいました。しばらく秋葉原へ行っていない分、部品の在庫がちらほらと底を付き始めました。ここから先、完成まではすぐではあるのですが、微妙に部品が足りなかったり、ケースが無かったり、コネクタがなかったりと、そんな理由でちゃんとした形になるまでは もう少しかかってしまいそうなのでした。

終始Es。

(2021/5/6 18:59:03)

終始Es。

(2021/5/6 18:59:03)

■GW開け

今日は平日。

私だけがまだ連休中なので、朝は早くから家族全員が家から居なくなってしまいました。掃除洗濯その他諸々を全て終わらせても8時前、銀行に所用があったものの流石に営業時間前、「さぁて何しよう」モードです。これも良いような悪いような・・・。

■所用が開けた暁には

銀行も4つまわり、窓口での手続きも一番乗りで終了。それでもまだ9時前です。天気予報が変わり明日の天気からは雨マークが無くなったので、車いじりの用事は明日に回すことにしました。

となると、珍しくEs狙いで鬼怒川河川敷へ。

■到着してすぐ

気がつけば、Es狙いで運用するのは今年初めてかもしれません。「どんなもんかな?」と電源を入れた瞬間ガツンと入感してきました。Esと相性の悪い栃木県央では珍しい状況です。

慌てて声を出し、立て続けに4局とQSO。しばらく間を開け、お昼前までに合計10局とQSOすることが出来ました。

あとは、アマチュア無線のハイバンドもちょっくら顔出し。ただ、こちらはモードを変えても不思議と誰も聞こえてこず。アマチュア無線のほうがパワーもアンテナも恵まれているのにCBの方がよっぽど繋がるこの不思議。

それこそ、20年くらい前は殆ど繋がらなかったもんなんですけどね~。

(11m-QSO)

みやざきAL101

かごしまMH37

かごしまMT21

おきなわDG58

やまぐちSV221

くまもとIA52

やまぐちSH33

くまもとDH304

いわてB73

かごしまMT21(2回目)

CBに使える汎用型ノイズキャンセラの基礎実験

(2021/5/5 20:40:52)

CBに使える汎用型ノイズキャンセラの基礎実験

(2021/5/5 20:40:52)

■マツダな話

昨日はバッチリOADを楽しめた事ですし、今日は雨も降ってきた事から大人しく?過ごすことにしました。

と言っても、一日中家に籠もっているのは苦手な性分。密を避けてのドライブへ出かけて来ました。

車は、ここの所不調なDJデミオ。

実は先日、インジェクター(とEXバルブスプリング)の交換をDへお願いし、換装が決定しました。そんな絶不調中のDJデミオの走行ログデータ取得の為に、ちょっとだけ長距離を走ります。

嫁さんの乗り方を見ていると決して低い加速度では無いと思うのですが、ノズル先端にはガッツリとデポジットが付着してしまい焼き切れない様です。

バラしては無いので多分ですが、最近のマツダクリーンディーゼル車のインジェクターは、デポジットが付着しても噴霧状態に影響しにくい”延命形状”になっているのでは無いでしょうか?

↓”ハニー”なキリ番

■ドライブの先に

天気がいまいちな中、向かったのはひたちなか市。

山の上と同じで、スケールの大きなものを見ると何だか落ち着きます。

で、雨が振り始めるちょっと前にCBを。

(CB-QSO) ・・・ NCB-8にて

ねやがわCZ18/3

ひょうごCY15

えひめCA34

Esシーズンも本番突入でしょうか?今年は調子が良いような気がします。

■構想

長い前置きでしたが、ここから本題です。

この連休で取り組み始めているのが、汎用型ノイズキャンセラ。

これは、リグ自体に組み込むのでは無く、どのCB機にも使える様な汎用型が出来ないか?と実験を始めたものになります。

原理としては単純で、ノイズだけを増幅し反転した信号をリグ近くで輻射させ、付近で発生している耳障りなノイズを打ち消そうと言うものです。

市販されているノイズキャンセラは、アンテナラインに直接混合させて打ち消しますが、CB機は分解改造が出来ないのでこの機能を後付することが出来ません。そこで考えたのが、この無改造型(汎用型)のノイズキャンセラです。

発想自体は、市販されているオーディオヘッドフォンやイヤフォンと同じです。

■実際に組んでみた

アンプはNF2dB程度のLNA、ゲインは30dBほどにしてみました。このアンプを失敗するとノイズキャンセルどころか、ノイズ加算をしてしまいます。また、アマチュア無線機と異なり、選択度が著しく低いCB機に合わせてブロードにするのもポイントかと考えました。

で、いきなりのフィールドテストです。

結果は、上手くいっているのか失敗なのかよくわからず・・・。

S5くらいのノイズがS2-3程度に落ちる事もあるのですが、それがロスなのかキャンセルなのかがわからないのです。

こりゃシンプルな信号でやらないとわからないと思い、ソースを注入して確認してみることにしました。

すると、フェーズが180度回転するように設計したつもりが、随分半端な所で止まってます。どうやらこれが原因の一つの様です。

で、改めて回路構成から見直したのがこれ。

(上記の波形と異なり、LNAの後ろから入力信号を測定していますので、レベル感が異なる)

この感じだと、インパルス的なのノイズもレベルに応じ、綺麗に反転できそうな気がします。

さて、この汎用型ノイズキャンセラは果たして上手くいくのでしょうか?

上手くいけば、ある意味最強のノイズブランカになると思わなくも無い・・・。

電池が枯れるまで@赤薙山(2010mH)

(2021/5/4 18:17:53)

電池が枯れるまで@赤薙山(2010mH)

(2021/5/4 18:17:53)

■今日が本番

オンエアデー2日目の今日は、「昨日の天気は何だったんだ?」というような、絵に書いたの如く穏やか天候に恵まれました。これこそオンエアデーに相応しき本番の天気です。

連日コンディションが上がっているのでちょっぴり迷いましたが、QRBを延ばすチャンスでもありますので結局高い所へ登る事にしました。

■駐車場が密(満車)!

麓の交差点の時点で少し嫌な予感はしてましたが、普段は全く混むことの無い駐車場が全て埋まって順番待ちしてます。見渡して見ると、半分くらいでしょうか?他県ナンバーが目立ちます。

在宅勤務、オンライン授業で詰まり切った気持ちをブワーっとしたいでしょうね。今日の天気と見晴らしの具合を見れば、あの地獄の階段で汗をかいて気持ちがより晴れたのでは無いでしょうか?

↓木道から手を伸ばし、なんとか撮影。見頃を外してますが、十分綺麗。

■渋滞の先へ

観光客で渋滞している”地獄の階段”を登りきり、そこからは殆ど誰もいない高速道路状態の登山道を、遅れを挽回すべくハイペースで登っていきます。

眺望の良い尾根沿いは、よく飛ぶ丸山山頂を眼下に見ながら登っていく標高感も楽しめるのが、この山の良いところです。

山頂から少し下ったロケの良いところが、本日の運用ポイント。ここがまた良く飛んでくれます。

まずはCBからスタート。今回のオンエアデーにあわせ、超長持ちする外部電源のリチウムイオンバッテリーをバッチリ充電していたのですが、昨日と今日の運用ですっかり空に。「これ以上はやばいし、変調もだいぶぶっ壊れているだろうなぁ・・・」と思いつつも、よく飛ぶ状況が止められずズルズルと・・・。

自宅に帰ってきてびっくり。放電下限電圧をすっかり割り込んでいました(汗) ちょっと注意しながらの充電になりました。

■15時で下山

ここ最近、DCRは殆ど声を出すことがありませんでした、今日は思い切って出してみる事にしました。流石に高所ともあり、たくさんQSOをすることが出来ましたが、CBと異なり1st-QSOの多いこと多いこと。どんだけサボっていたか?と言うのを目の当たりにした日でもありました。

コロナ渦で制約された中で、しっかり楽しめた今回のオンエアデー。

後ろ髪を引かれるも陽がだいぶ落ちてきたこともあり、ダッシュで下山しGWオンエアデーを終えたのでした。

(QSO)

■CB

とちぎAK829

とちぎFB33

ふくおかOC68

とちぎMH44

とちぎKM15

とちぎMT82

ふくしまFB39

いたばしAY621

とうきょうHM160

つくば48

ちばKS165

さむかわSA326

ふくしまYS950

ちばKF728

とうきょうAT65

さいたまUG100

いばらきHT44

かながわZX9

つくばA3

とちぎRC845

ふくしまAB34

ふくしまME71

とちぎAZ525

ふくしまFD55

とちぎMH44

■特小

とうきょうAR705

さいたまAB553

さいたまFB500

いばらきSH135

いばらきYY24

いばらきNT23

さいたまCM167

つくば48

つちうらHT44

■DCR

かしまFC660

ぶんきょうRK708

さいたまTH426

ちばBS351

さいたまGT122

とちぎRC845

まえばしTM8873

かわごえAK61

さいたまGB940

とちぎSS21

かながわKI330

とうきょうXV510

とちぎMI321

さいたまST165

さいたまYR564

とうきょうAR705

とちぎMH44

とちぎYA306

■430MHz 1DV

7K1SZT

強風、のち雪@高原山

(2021/5/3 17:06:57)

強風、のち雪@高原山

(2021/5/3 17:06:57)

とりあえず帰ってきました。

今日のブログを簡単に言うと、「風が強すぎて無線どころでは無く、ただ山を歩いただけ」です。

遠くから見る分には、穏やかそうに見える山。まさかあんなに風が強いとは・・・。

駐車場についた時には、既にかなりの強風。「こりゃ無線どころじゃないなぁ」と思いながらもとりあえず登山開始しました。

ところが、登れば登るほど強くなる風。何度も引き返そうか迷いながらも到着し、一度はアンテナを延ばしたものの、あまりにも強すぎて運用は断念。広げかけたお店をそそくさと畳みに入りました。

すると、今度は強風の中、雪が降ってくるでは無いですか!もう ありゃりゃです。

この天気の良さに、春仕様の装備で登った方が多かった様ですが、だいぶ寒かったのでは無いでしょうか?

今日の目的は無線運用。朝からコンディションが開けていたようですが、特小やLCR含め 直接波でのQSOも楽しみたい所です。だいぶ下った所ではありますが、強風がマシな岩場を見つけ、今日はそこで短時間ながらも運用をし、下山したのでした。

それにしても、えらく不安定で荒れた天気が続きます・・・。

■QSO

(CB)

いばらきFC33

ぐんまXT59

かながわCE47

なごやAB449

いたばしAY621

とうきょうHY26

ぐんまAD17

さいたまAA773

さいたまBB85

さいたまTS105

とちぎSA41

ふくしまFD55/7

とうきょうAA909

さがみH11

ふくしまME71/7

さいたまKK007

ちばKS165

いばらきSO47

(LCR)

いばらきSO47

雪解け@日光市半月山(1753mH)

(2021/4/30 17:14:00)

雪解け@日光市半月山(1753mH)

(2021/4/30 17:14:00)

連休2日目。

朝から降り続く雨ゆえ”ぐだぐだモード”だった連休初日の昨日とは打って変わって非常に良い天気。加えて、我が家は7時過ぎには誰もいなくなる至極普通の平日ともあって、朝の家事をちゃっちゃと済ませ、久しぶりの日光中禅寺湖方面へ向かう事にしました。

今年は雪がそれなりに降ったものの、春先は暖かい日が続いたおかげで雪解けが進み、冬期通行止めだった道路は予定よりも早めの開通となりました。

例年ならGWになろうものなら混雑するので近づく事は無い日光中禅寺湖方面ですが、流石にこの状況下ではかなり空いています。この状況、一日も早く元に戻る事を願ってやみません。

さて、一方無線の方はと言うと、お昼くらいからでしょうか?沖縄県を皮切りに九州、山口県方面がかなり長時間開いていました。残念ながらQSOには至らなかったものの、「GWはコンディションが上がる」のは例年通りなのかもしれません。

■QSO

(CB)

さいたまAD966

ねやがわCZ18

つくばGT38

こがYU46

かわさきTC767

とうきょうTK205

とうきょうAI101

よこはまA29

あいちAC884

かわさきCH101

さいたまTS105

ぐんまAD17

とちぎKM15

しずおかDD23

とちぎSA41

ぶんまXT59

(LCR)

つくばCB400

よこはまAG47

(430MHz 1DV)

7L4FVZ

(29MHz FM)

JH1GJY