無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

現在データベースには 420 件のデータが登録されています。

自作の10W機でPOTA運用してみた(武蔵野公園、野川公園、武蔵野の森公園)

(2024/1/27 7:06:57)

自作の10W機でPOTA運用してみた(武蔵野公園、野川公園、武蔵野の森公園)

(2024/1/27 7:06:57)

1/26(金)いつもQRPで使っている自作システムですが、春以降の国内遠征に備えて10W化の準備も進めています。 送信アンプは前にSOTA用に作ったもの

があるので、アンテナもそれに耐えられる仕様のものを試作して移動してみました。

●今回の試作システムは写真のようなものです。

<無線機> WVU604F2とポケットアンプ(12Vバッテリー使用)

<アンテナ>いつものPOTA用ロッドを真空管用のバリコンと大型トロイダルコアで10W仕様にしたものです。内蔵の電界強度計メーターをみながらバリコンを回すだけで7~14メガまで簡単に出れます

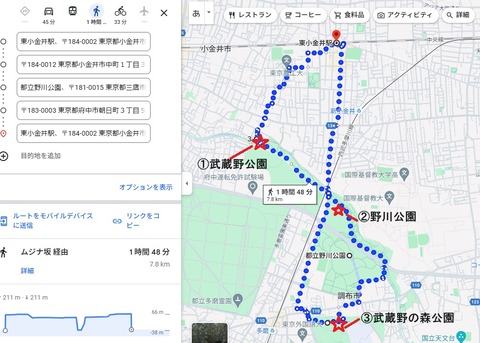

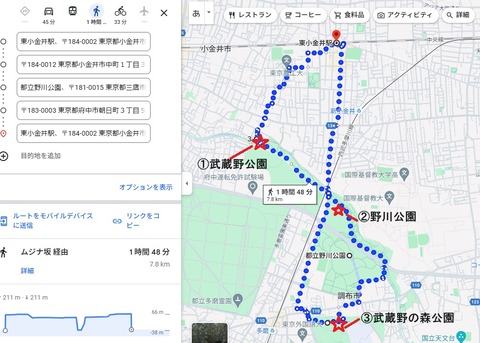

★今回の移動ルート

JR中央線の東小金井駅から南方向にある公園3つを徒歩で回ります。ルートの半分くらいが公園の中を歩くのでウォーキングとしても楽しめます。今回は東小金井駅に戻ったので距離が8㎞と長くなりましたが、③武蔵野の森公園の近くに西武線の多磨駅があるので利用すると半分くらいの距離となります。運用場所は、赤色でマークしたところです

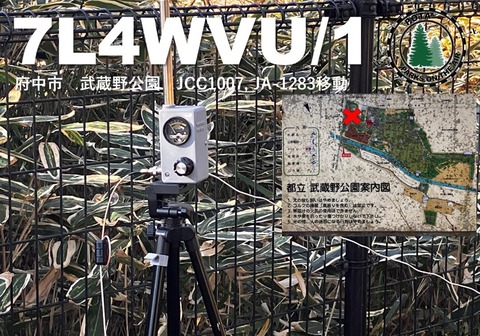

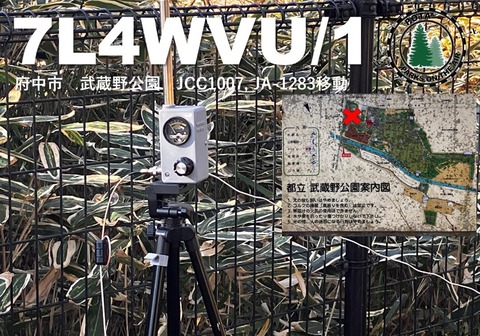

①武蔵野公園(JA-1283)

駅から南西方向に歩き、東京農工大学を過ぎた公園の西側高台から運用しました。富士山も綺麗にみえて南方向に開けています。10Wで運用したところいきなり多くの局からコールがあり途切れません。いつものQRPだと10局交信するのに30分~2時間くらいかかるのですが、僅か10分で完了、ビックリです。しかし、国内交信にはこんなにパワーは要らないですよね(笑)

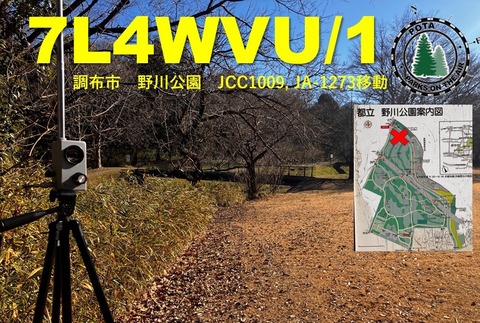

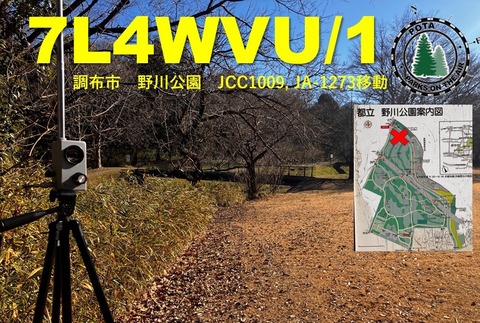

②野川公園公園(JA-1273)

武蔵野公園に隣接しており、キャンプ場もあるくらい広い公園です。ここでもかなり呼ばれて30分程度で20局以上交信できました。

③武蔵野の森公園(JA-1285)

野川公園から徒歩で25分、調布飛行場の脇にある公園です。綺麗に整備されていて駐機しているヘリコプターやたまに飛び立つ飛行機をみることができます。運用しようとしたところラジアル線がありません。野川公園に忘れてきたようで仕方がないので手持ちで一番長いオーディオケーブル(3m)を接続して運用しました。7メガでは殆ど機能していなかったと思いましたが10Wということでポツポツ呼ばれて30分で何とか12局、いつものQRP運用の交信ペースと同じくらいでACTできました。

●今回の試作システムは写真のようなものです。

<無線機> WVU604F2とポケットアンプ(12Vバッテリー使用)

<アンテナ>いつものPOTA用ロッドを真空管用のバリコンと大型トロイダルコアで10W仕様にしたものです。内蔵の電界強度計メーターをみながらバリコンを回すだけで7~14メガまで簡単に出れます

★今回の移動ルート

JR中央線の東小金井駅から南方向にある公園3つを徒歩で回ります。ルートの半分くらいが公園の中を歩くのでウォーキングとしても楽しめます。今回は東小金井駅に戻ったので距離が8㎞と長くなりましたが、③武蔵野の森公園の近くに西武線の多磨駅があるので利用すると半分くらいの距離となります。運用場所は、赤色でマークしたところです

①武蔵野公園(JA-1283)

駅から南西方向に歩き、東京農工大学を過ぎた公園の西側高台から運用しました。富士山も綺麗にみえて南方向に開けています。10Wで運用したところいきなり多くの局からコールがあり途切れません。いつものQRPだと10局交信するのに30分~2時間くらいかかるのですが、僅か10分で完了、ビックリです。しかし、国内交信にはこんなにパワーは要らないですよね(笑)

②野川公園公園(JA-1273)

武蔵野公園に隣接しており、キャンプ場もあるくらい広い公園です。ここでもかなり呼ばれて30分程度で20局以上交信できました。

③武蔵野の森公園(JA-1285)

野川公園から徒歩で25分、調布飛行場の脇にある公園です。綺麗に整備されていて駐機しているヘリコプターやたまに飛び立つ飛行機をみることができます。運用しようとしたところラジアル線がありません。野川公園に忘れてきたようで仕方がないので手持ちで一番長いオーディオケーブル(3m)を接続して運用しました。7メガでは殆ど機能していなかったと思いましたが10Wということでポツポツ呼ばれて30分で何とか12局、いつものQRP運用の交信ペースと同じくらいでACTできました。

TE-2101 アンテナアナライザー追加頒布 受付終了のお知らせ

(2024/1/26 5:29:03)

TE-2101 アンテナアナライザー追加頒布 受付終了のお知らせ

(2024/1/26 5:29:03)

昨年のイベントで購入できなかった方々向けにメールでの追加受付を昨年10月から行っておりましたが、今年のイベント準備に注力したいのと希望者の方はお申込み頂けたと思いますので1月31日にて受付終了とさせて頂きます。まだ、お申込みをされていない方は以下を参考に1月中にお申込み願います

。

http://becl8873.livedoor.blog/archives/21943342.html

毎朝少しづつ製作しておりますが、メールでお申込みいただいた方の頒布品の発送は現時点でお申し込みから3か月程度となっております(今週中に昨年10月末までお申込みの方まで案内を完了する予定です)ので、気長にお待ち頂けたら幸いです。

なお、今年のイベントにおいても頒布は継続、共同開発したJE3QDZさんも個別に製作頒布されていますのでどうぞよろしくお願いします。

。

http://becl8873.livedoor.blog/archives/21943342.html

毎朝少しづつ製作しておりますが、メールでお申込みいただいた方の頒布品の発送は現時点でお申し込みから3か月程度となっております(今週中に昨年10月末までお申込みの方まで案内を完了する予定です)ので、気長にお待ち頂けたら幸いです。

なお、今年のイベントにおいても頒布は継続、共同開発したJE3QDZさんも個別に製作頒布されていますのでどうぞよろしくお願いします。

N6ARAと代々木公園でPOTA運用

(2024/1/24 7:55:42)

N6ARAと代々木公園でPOTA運用

(2024/1/24 7:55:42)

1/23(火)

私が頒布している電信用パドル(Ashi

paddle)をPOTAやSOTAで愛用してくれている米国のアマチュア無線家Araさん(N6ARA、無線関係の製作品を販売しているクリエイターでもある)が観光で東京に来られており、彼が宿泊している渋谷に近い代々木公園で無線運用をされるというので会いに行ってきました。

誰か日本人の方がサポートされると思っていたのですが、いないということだったので待ち合わせ1時間前に行って場所探しから始めました。代々木公園は中に入ったことがなかったのですが、奥にある丘の広場というところが少し高台で人もいなかったので持ってきた自作無線機を設置(写真)してまずは受信雑音や電波の飛びなどを確認。大丈夫そうだったので携帯で場所を連絡して約束の10時に彼に初めて会うことができました。

彼のシステムはIC705(5W)と釣竿+20m長のワイヤーアンテナで一緒に設置を行いました。日本の公園移動の設備は殆どが短縮ホイップなどで、都心の公園としてかなり大型のものだったのでびっくりしましたが、米国の公園は広いのでこういうのが普通なのでしょう。その分、電波はよく飛んでいました。日本でのコールサイン「JJ0XMS」でCQを出したところ、15mで北米から連続でコールされていました。そして40mにでたところ日本国内からパイルで取り切れないくらい呼ばれていました。彼の話では、「自分の無線機のバンドスコープでこんなにたくさんの局が表示されるのをみたことがない」と。30局程度交信でき、初めての日本での公園移動が大成功となったのでよかったです。

誰か日本人の方がサポートされると思っていたのですが、いないということだったので待ち合わせ1時間前に行って場所探しから始めました。代々木公園は中に入ったことがなかったのですが、奥にある丘の広場というところが少し高台で人もいなかったので持ってきた自作無線機を設置(写真)してまずは受信雑音や電波の飛びなどを確認。大丈夫そうだったので携帯で場所を連絡して約束の10時に彼に初めて会うことができました。

彼のシステムはIC705(5W)と釣竿+20m長のワイヤーアンテナで一緒に設置を行いました。日本の公園移動の設備は殆どが短縮ホイップなどで、都心の公園としてかなり大型のものだったのでびっくりしましたが、米国の公園は広いのでこういうのが普通なのでしょう。その分、電波はよく飛んでいました。日本でのコールサイン「JJ0XMS」でCQを出したところ、15mで北米から連続でコールされていました。そして40mにでたところ日本国内からパイルで取り切れないくらい呼ばれていました。彼の話では、「自分の無線機のバンドスコープでこんなにたくさんの局が表示されるのをみたことがない」と。30局程度交信でき、初めての日本での公園移動が大成功となったのでよかったです。

QRP自作機POTA:淡路島の全公園移動

(2024/1/21 8:03:45)

QRP自作機POTA:淡路島の全公園移動

(2024/1/21 8:03:45)

1/17(水)-18(木) 淡路島にあるPOTA登録公園6か所のアクチベーションを行いました。

まず、淡路島の公園の位置は下地図の赤色、殆どが北部に固まっておりロケーションもよいことから、車で移動すれば短時間でACTすることができそうです。

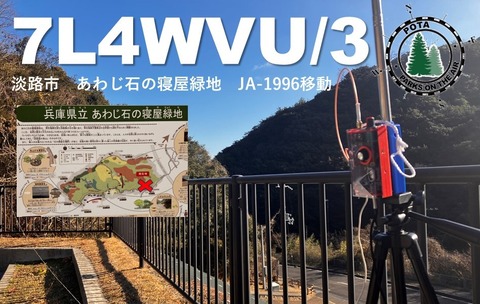

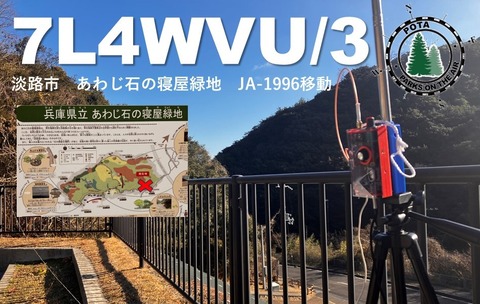

●あわじ石の寝屋緑地 JA-1996

山の中にあり観光マップにも記載がないので殆ど知られていませんが、地図をみると展望台などがあり1時間程度のトレッキングが楽しめまそうです。今回は時間がなさそうだったので駐車場からの運用でした。朝10時からスタート、7Fで関東もオープンしており20分で10局交信できました。

●淡路島公園 JA-1539

淡路ICのハイウェイオアシスで運用しました。ロケーションは写真のようにバッチリだったのですが、コンディションは1エリアはダメで2,3,4,9エリア中心に交信を進めて40分で10局完了。

●あわじ花さじき JA-2000

閉園だったので、駐車場から運用しました。標高が高く西側にも開けており小豆島が見えました。7Fでも平日13時になるとあまり出ている人がいなくなるので、なかなか応答がなくたまに1エリアが浮かんでくるときに少しづつ交信していき1時間かかって10局交信できました。

●灘山緑地 JA-1999

観光用の明石海峡公園マップをみると2-ferかと思ったのですが、Xできいてみると灘山緑地は夢舞台あたりが該当するようでした。ここのあたりの駐車場は高く、夢舞台のホテルニッコーの地下駐車場は600円も取られます。しかしながら奥の売店でお土産など買うと駐車料金は無料(ホテル内売店は2000円以上買わないと無料にならないので注意)になるので利用しましょう。運用は15時を過ぎてコンディションも悪く、7Fで10局交信するのに1時間かかりパソコンでバッテリーもなくなってしまったので、初日の運用はこれで終了しました。

●国営明石海峡公園 JA-0211

2日目は朝から雨。前日と同じくホテルニッコーの地下駐車場に車をとめて、海岸エリアで松の木の下で無線機にビニル袋をかぶせて運用。朝方はコンディションが安定しているので7F、30分弱で10局完了できました。

●淡路佐野運動公園 JA-1552

明石海峡公園から南へ車で30分弱。埋め立て地?にある広い公園です。雨だったので駐車場で運用していました。アンテナのラジアルを木にかけていたところ管理人さんが来られましたがお話したところ問題はないということでした。運用は、1エリアまで届いていたので30分くらいでACTは完了できました。

★淡路島での7F QRP POTA運用のまとめ

淡路島はロケーションがよいので簡単に交信できると思っていたのですが、7Fでも結構厳しかったです。これまでの経験で0.5Wとこのような小型アンテナでは7Fでストレスなく交信ができる範囲は半径300km程度という感じです。1エリアで移動しているときよりACTは難しく、POTAをやられている局が多い1エリアとは500km以上離れているのでコンディションが上がらないと交信が進みません。また、関西周辺ではPOTAハンター局はあまりいない感じで、四国や中国地方が強く入感していても殆ど呼ばれることはありません。

今回の淡路島移動のエリア別交信局数は以下のようになります。

1エリアが一番多いのですがコンディション的にはあまりオープンしておらず、少し上がったところでPOTAの熱心なHunterの皆さんが呼んでくれたものです。2~5エリアは伝搬的によかったのですが、POTAをやられている局は思ったより少ない感じでした。7,8エリアは距離的にこのQRPでは遠すぎて全く交信ができず、6エリアは関東とあまり距離は変わらないのですがPOTA参加者が非常に少ないということが分りました。 このことから 九州や北海道からこのシステムで運用するとACTは非常に難しく、出力UPやアンテナのグレードアップが必要ということが分かります。

<エリア別交信局数>

1: 28

2: 7

3: 10

4: 7

5: 2

6: 1

7: 0

8: 0

9: 9

0: 1

まず、淡路島の公園の位置は下地図の赤色、殆どが北部に固まっておりロケーションもよいことから、車で移動すれば短時間でACTすることができそうです。

●あわじ石の寝屋緑地 JA-1996

山の中にあり観光マップにも記載がないので殆ど知られていませんが、地図をみると展望台などがあり1時間程度のトレッキングが楽しめまそうです。今回は時間がなさそうだったので駐車場からの運用でした。朝10時からスタート、7Fで関東もオープンしており20分で10局交信できました。

●淡路島公園 JA-1539

淡路ICのハイウェイオアシスで運用しました。ロケーションは写真のようにバッチリだったのですが、コンディションは1エリアはダメで2,3,4,9エリア中心に交信を進めて40分で10局完了。

●あわじ花さじき JA-2000

閉園だったので、駐車場から運用しました。標高が高く西側にも開けており小豆島が見えました。7Fでも平日13時になるとあまり出ている人がいなくなるので、なかなか応答がなくたまに1エリアが浮かんでくるときに少しづつ交信していき1時間かかって10局交信できました。

●灘山緑地 JA-1999

観光用の明石海峡公園マップをみると2-ferかと思ったのですが、Xできいてみると灘山緑地は夢舞台あたりが該当するようでした。ここのあたりの駐車場は高く、夢舞台のホテルニッコーの地下駐車場は600円も取られます。しかしながら奥の売店でお土産など買うと駐車料金は無料(ホテル内売店は2000円以上買わないと無料にならないので注意)になるので利用しましょう。運用は15時を過ぎてコンディションも悪く、7Fで10局交信するのに1時間かかりパソコンでバッテリーもなくなってしまったので、初日の運用はこれで終了しました。

●国営明石海峡公園 JA-0211

2日目は朝から雨。前日と同じくホテルニッコーの地下駐車場に車をとめて、海岸エリアで松の木の下で無線機にビニル袋をかぶせて運用。朝方はコンディションが安定しているので7F、30分弱で10局完了できました。

●淡路佐野運動公園 JA-1552

明石海峡公園から南へ車で30分弱。埋め立て地?にある広い公園です。雨だったので駐車場で運用していました。アンテナのラジアルを木にかけていたところ管理人さんが来られましたがお話したところ問題はないということでした。運用は、1エリアまで届いていたので30分くらいでACTは完了できました。

★淡路島での7F QRP POTA運用のまとめ

淡路島はロケーションがよいので簡単に交信できると思っていたのですが、7Fでも結構厳しかったです。これまでの経験で0.5Wとこのような小型アンテナでは7Fでストレスなく交信ができる範囲は半径300km程度という感じです。1エリアで移動しているときよりACTは難しく、POTAをやられている局が多い1エリアとは500km以上離れているのでコンディションが上がらないと交信が進みません。また、関西周辺ではPOTAハンター局はあまりいない感じで、四国や中国地方が強く入感していても殆ど呼ばれることはありません。

今回の淡路島移動のエリア別交信局数は以下のようになります。

1エリアが一番多いのですがコンディション的にはあまりオープンしておらず、少し上がったところでPOTAの熱心なHunterの皆さんが呼んでくれたものです。2~5エリアは伝搬的によかったのですが、POTAをやられている局は思ったより少ない感じでした。7,8エリアは距離的にこのQRPでは遠すぎて全く交信ができず、6エリアは関東とあまり距離は変わらないのですがPOTA参加者が非常に少ないということが分りました。 このことから 九州や北海道からこのシステムで運用するとACTは非常に難しく、出力UPやアンテナのグレードアップが必要ということが分かります。

<エリア別交信局数>

1: 28

2: 7

3: 10

4: 7

5: 2

6: 1

7: 0

8: 0

9: 9

0: 1

QRP自作機POTA:住之江公園、住吉公園移動

(2024/1/20 6:19:01)

QRP自作機POTA:住之江公園、住吉公園移動

(2024/1/20 6:19:01)

1/15(月)午前中の空き時間に大阪市内で電車で行ける公園の2か所をまわってきました。

無線機:WVU-604F2 (0.5W)

アンテナ:ロッドアンテナ(2m長)+10m長ラジアル1本

●住之江公園(JA-1522)

大阪市営地下鉄の住之江公園駅から徒歩で5分程度のところにあります。住之江と言えばテレビでおなじみの競艇場で隣接しています。レース開催日にはおじさんがワンカップ片手に集まるのではないかと想像してしまいますが朝だったので人もおらず大丈夫でした(笑)

場所は大きな池の横、公園の中ではやはり池の周りがよく飛びますが人も集まるので注意が必要です。雨上がりで地面が濡れていたのでパソコンをこんな感じで置いて立ったまま7Fを運用、30分で主に1~3エリア16局と交信できまずまずのスタートでした。

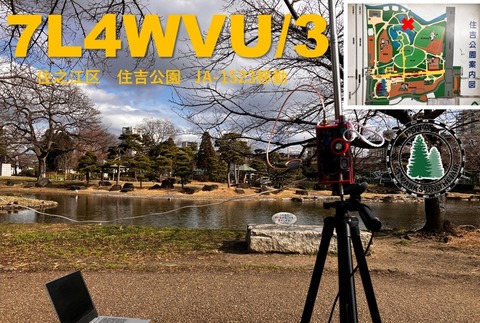

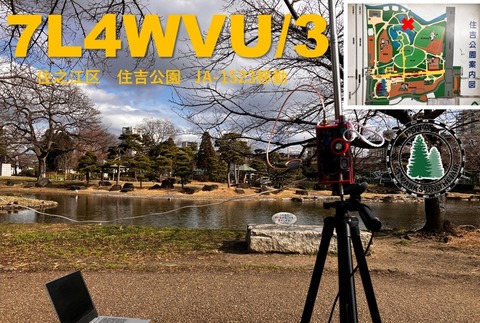

●住吉公園(JA-1523)

南海電車の住吉大社駅の横にありますが、先の住之江駅からだと乗換など面倒なので住宅街の中を徒歩で移動しました(25分程度)。有名な住吉大社の近くということで植木が綺麗に手入れされていました。また、狭めの公園ですが管理人さんが数人おられ自転車で頻繁にまわっておられました。木の枝に引っ掛けているラジアル線をみて何回か話にこられましたが運用はOKでした。休日などで人が多いと注意されるかも知れません。昼頃でしたが7Fで30分で12局と順調に交信できました。

ここに来られたら是非、住吉大社にも行ってみてください。パワースポットもあります。

無線機:WVU-604F2 (0.5W)

アンテナ:ロッドアンテナ(2m長)+10m長ラジアル1本

●住之江公園(JA-1522)

大阪市営地下鉄の住之江公園駅から徒歩で5分程度のところにあります。住之江と言えばテレビでおなじみの競艇場で隣接しています。レース開催日にはおじさんがワンカップ片手に集まるのではないかと想像してしまいますが朝だったので人もおらず大丈夫でした(笑)

場所は大きな池の横、公園の中ではやはり池の周りがよく飛びますが人も集まるので注意が必要です。雨上がりで地面が濡れていたのでパソコンをこんな感じで置いて立ったまま7Fを運用、30分で主に1~3エリア16局と交信できまずまずのスタートでした。

●住吉公園(JA-1523)

南海電車の住吉大社駅の横にありますが、先の住之江駅からだと乗換など面倒なので住宅街の中を徒歩で移動しました(25分程度)。有名な住吉大社の近くということで植木が綺麗に手入れされていました。また、狭めの公園ですが管理人さんが数人おられ自転車で頻繁にまわっておられました。木の枝に引っ掛けているラジアル線をみて何回か話にこられましたが運用はOKでした。休日などで人が多いと注意されるかも知れません。昼頃でしたが7Fで30分で12局と順調に交信できました。

ここに来られたら是非、住吉大社にも行ってみてください。パワースポットもあります。

QRP自作機POTA:大井ふ頭緑道、京浜運河緑道、西猪名公園

(2024/1/17 7:50:36)

QRP自作機POTA:大井ふ頭緑道、京浜運河緑道、西猪名公園

(2024/1/17 7:50:36)

1/14(日)大阪に移動するので羽田空港に行く前のモノレール駅から徒歩で行ける公園と伊丹空港近くの公園をACTしました。

●大井ふ頭緑道公園(JA-1824)

フライトの時間を考えると1時間程度あったのでモノレールの大井競馬場前駅から徒歩で15分位のところにある大井ふ頭緑道公園を目指しました。日曜朝ということで多くの方がジョギングをされています。

あまり時間がないので入口付近で設営、なのですが非常にロケーションが悪い。緑道なので東側は木々が立ち並び、西側は高いマンションで、これは10局厳しい予感がしました。日曜朝ということで当然7Fは大混雑が予想されていたのでACTの可能性があるのは10F、幸い、国内はオープンしているようで弱いながらも数局入感していたのでCQを出したところ、まあまあ呼ばれて25分で10局完了できました。

●京浜運河緑道公園(JA-1823)

残り30分あったのでもう一つの緑道でも運用することにしました。この緑道は先の公園につながっていてそのまま設備を持って運用もできたのですが、設備を解体してロケがいいモノレール駅の運河まで行って7Fを運用することにしました。結構ギリギリだったのですが、こういうタイムマネジメントと運用バンドの選択は公共交通機関で移動する醍醐味でスリリングな展開を楽しめます。ここでは、さすがにロケが良かったので7Fでもどんどん呼ばれて30分で16局交信できました。hQSL用の写真もモノレールが来るタイミングで上手く撮影できました(笑)

●西猪名公園(JA-1998)

JR北伊丹駅に隣接していますが空港から徒歩でも40分くらいです。15時を回っていたので7Fは無理かと思ったのですが、近場がオープンしていて2,3,4,5エリア中心に30分で13局ACTできました。公園の上空は、伊丹空港の離陸方向になるので飛行機が上空を通過していきます。hQSLの写真もFBに撮影できました。

●大井ふ頭緑道公園(JA-1824)

フライトの時間を考えると1時間程度あったのでモノレールの大井競馬場前駅から徒歩で15分位のところにある大井ふ頭緑道公園を目指しました。日曜朝ということで多くの方がジョギングをされています。

あまり時間がないので入口付近で設営、なのですが非常にロケーションが悪い。緑道なので東側は木々が立ち並び、西側は高いマンションで、これは10局厳しい予感がしました。日曜朝ということで当然7Fは大混雑が予想されていたのでACTの可能性があるのは10F、幸い、国内はオープンしているようで弱いながらも数局入感していたのでCQを出したところ、まあまあ呼ばれて25分で10局完了できました。

●京浜運河緑道公園(JA-1823)

残り30分あったのでもう一つの緑道でも運用することにしました。この緑道は先の公園につながっていてそのまま設備を持って運用もできたのですが、設備を解体してロケがいいモノレール駅の運河まで行って7Fを運用することにしました。結構ギリギリだったのですが、こういうタイムマネジメントと運用バンドの選択は公共交通機関で移動する醍醐味でスリリングな展開を楽しめます。ここでは、さすがにロケが良かったので7Fでもどんどん呼ばれて30分で16局交信できました。hQSL用の写真もモノレールが来るタイミングで上手く撮影できました(笑)

●西猪名公園(JA-1998)

JR北伊丹駅に隣接していますが空港から徒歩でも40分くらいです。15時を回っていたので7Fは無理かと思ったのですが、近場がオープンしていて2,3,4,5エリア中心に30分で13局ACTできました。公園の上空は、伊丹空港の離陸方向になるので飛行機が上空を通過していきます。hQSLの写真もFBに撮影できました。

WVU604F FT8受信 Audioインタフェースで改善

(2024/1/17 7:26:35)

WVU604F FT8受信 Audioインタフェースで改善

(2024/1/17 7:26:35)

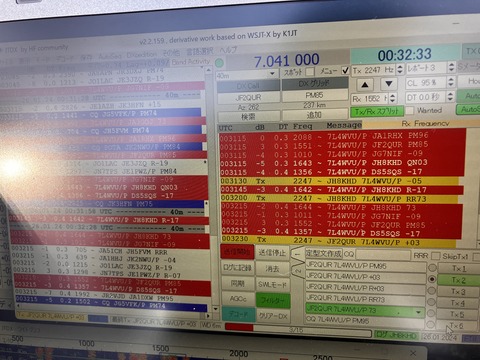

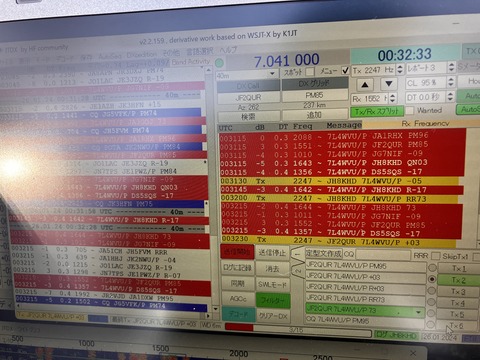

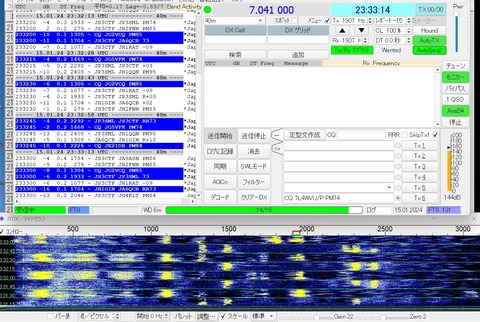

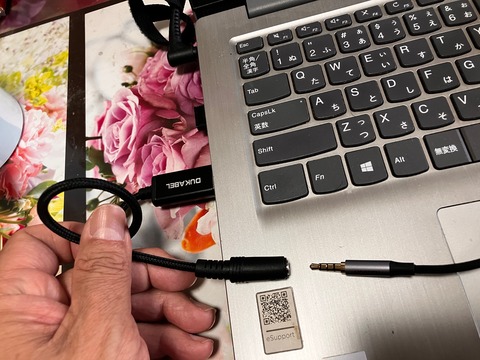

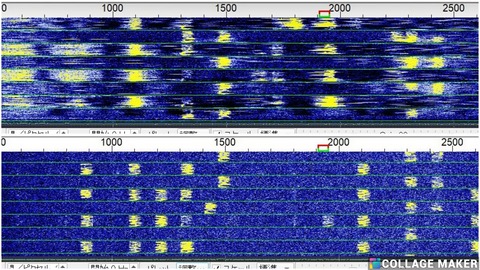

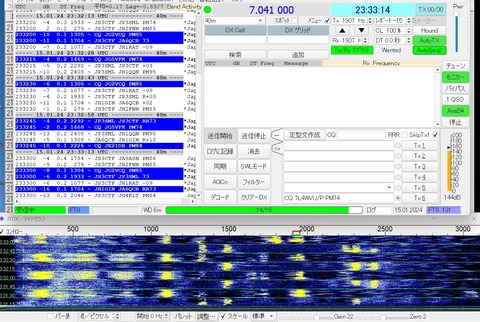

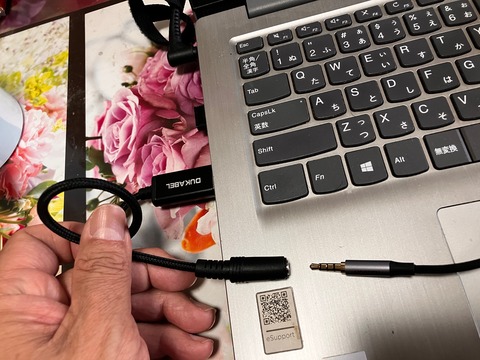

今回は、いつもの移動用PC(Panasonic Let's

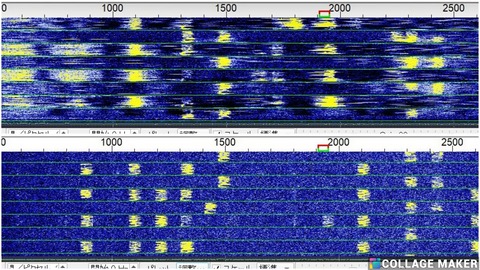

note)でなく自宅で使っているノートPC(Lenovo)を持って移動運用しており、どうも受信が悪いという感じがしていました。ウォーターフォールをみても各局の信号がぼやけて広がって見えましたが、ノイズが多いのかなと思っていました。

私の移動システムは、WVU-604F2(0.5W)から長さ3mの音声4極ケーブル1本でパソコンのΦ3.5ジャックに接続しているのですが、もしかしてと思い、いつも移動で使っている USB変換器(DAC) を通してPCに接続したみたところ改善できました。

自宅では音声4極ケーブルの長さが50cm程度の接続で特に問題はなかったのですが、凄くクリアになったので驚きです(下の写真ほど劇的に変化しました)。ケーブルでノイズを拾っていたのかも知れません。

WVU604Fをお使いの方で、このような問題がある方は試してみてください。

私の移動システムは、WVU-604F2(0.5W)から長さ3mの音声4極ケーブル1本でパソコンのΦ3.5ジャックに接続しているのですが、もしかしてと思い、いつも移動で使っている USB変換器(DAC) を通してPCに接続したみたところ改善できました。

自宅では音声4極ケーブルの長さが50cm程度の接続で特に問題はなかったのですが、凄くクリアになったので驚きです(下の写真ほど劇的に変化しました)。ケーブルでノイズを拾っていたのかも知れません。

WVU604Fをお使いの方で、このような問題がある方は試してみてください。

QRP自作機POTA:汐入公園、東白鬚公園、亀戸中央公園

(2024/1/16 8:03:33)

QRP自作機POTA:汐入公園、東白鬚公園、亀戸中央公園

(2024/1/16 8:03:33)

1/13(土)16時から秋葉原でQRPクラブの新年会があるのでその前に電車で回れる公園を調べて回ってきました。

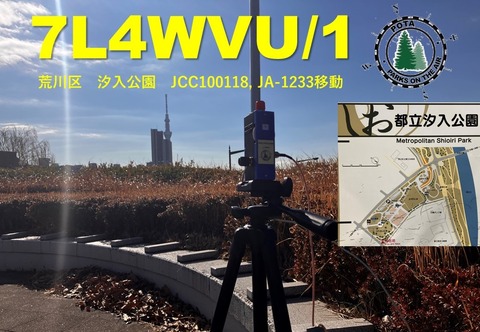

●汐入公園(JA-1233)

日暮里で常磐線に乗換え、南千住駅から徒歩で15分位で到着。途中は巨大なマンションが立ち並ぶ作られた街で土曜ということもあり人の行き来も多い感じです。荒川沿いの広い公園で運用しましたスカイツリーも見えてロケはバッチリでしたが、土曜ということで7メガは激混みで交信ができません。犬の散歩途中で話しかけてこられたJA1のOMさんと話をしながら、10MHzに変更して5局、そのあと7MHzで呼びまわって、1時間以上かかってようやくACT完了。

●東白鬚公園(JA-1248)

汐入公園から橋を渡ると到着。西側に高速道路、東側に防災団地と呼ばれる高い壁のような巨大なマンションが立ち並び、ロケーションは最悪です。マンション横の公園のベンチから運用しましたが、昼過ぎで少し7Fも空き周波数がみつかるようになってきたので、少し呼ばれるようになってきて30分で何とかACT完了

●亀戸中央公園(JA-1228)

先の公園の近くに別の公園もあったのですが、有料公園でアンテナが展開できない可能性が高かったので、秋葉原に移動が楽な亀戸まで東武線を使って移動しました。亀戸天神駅から徒歩10分くらいです。時計塔のある中央広場の人がいない隅のベンチでスカイツリーを眺めながら運用しました。ここでも犬の散歩のYLさんが話しかけてこられました。作った無線機で全国の公園をまわって、各地のアマ局と交信している説明をしましたところ「すごく面白そう」と言われてました(笑)

コンディションはあまり良くなかったのでACTは無理かと思いましたが、1時間で何とかクリア、JR亀戸まで歩いて総武線で秋葉原まで移動、途中から雪と雷の悪天候になってギリギリ助かりました。

毎度、弱い信号を呼んで頂けるHunterの皆様には感謝しかありません。

●汐入公園(JA-1233)

日暮里で常磐線に乗換え、南千住駅から徒歩で15分位で到着。途中は巨大なマンションが立ち並ぶ作られた街で土曜ということもあり人の行き来も多い感じです。荒川沿いの広い公園で運用しましたスカイツリーも見えてロケはバッチリでしたが、土曜ということで7メガは激混みで交信ができません。犬の散歩途中で話しかけてこられたJA1のOMさんと話をしながら、10MHzに変更して5局、そのあと7MHzで呼びまわって、1時間以上かかってようやくACT完了。

●東白鬚公園(JA-1248)

汐入公園から橋を渡ると到着。西側に高速道路、東側に防災団地と呼ばれる高い壁のような巨大なマンションが立ち並び、ロケーションは最悪です。マンション横の公園のベンチから運用しましたが、昼過ぎで少し7Fも空き周波数がみつかるようになってきたので、少し呼ばれるようになってきて30分で何とかACT完了

●亀戸中央公園(JA-1228)

先の公園の近くに別の公園もあったのですが、有料公園でアンテナが展開できない可能性が高かったので、秋葉原に移動が楽な亀戸まで東武線を使って移動しました。亀戸天神駅から徒歩10分くらいです。時計塔のある中央広場の人がいない隅のベンチでスカイツリーを眺めながら運用しました。ここでも犬の散歩のYLさんが話しかけてこられました。作った無線機で全国の公園をまわって、各地のアマ局と交信している説明をしましたところ「すごく面白そう」と言われてました(笑)

コンディションはあまり良くなかったのでACTは無理かと思いましたが、1時間で何とかクリア、JR亀戸まで歩いて総武線で秋葉原まで移動、途中から雪と雷の悪天候になってギリギリ助かりました。

毎度、弱い信号を呼んで頂けるHunterの皆様には感謝しかありません。

QRP自作機POTA:移動初め

(2024/1/8 6:05:33)

QRP自作機POTA:移動初め

(2024/1/8 6:05:33)

POTAの新年アワードを貰うために、1/5(金)電車でJR中央線沿線の公園を電車と徒歩でまわってきました。

●殿ヶ谷戸庭園(JA-1215)

JR国分寺駅から徒歩数分のところです。駅前のビルやマンションが周りにあるのでロケはよくありません。また、庭園なので狭く運用場所も限定されます。今回有料エリア(150円)から運用しましたが、ラジアル線を展開できず受信信号がすごく弱かったので40Fで2局交信したところで撤収しました。次回は無料エリアから再度挑戦する予定です。

庭園を散歩してきました。湧き水の池など見所はあります。

●武蔵国分寺公園(JA-1282)

先の庭園から徒歩で20分くらい。JR西国分寺駅からも徒歩20分くらいです。西国分寺駅周辺はマンションが多くたっており、このあたりの防災避難所を兼ねていることで広大な公園となっています。

●昭和記念公園(JA-0205)

立川駅でもよかったのですが、西国分寺から乗った電車が青梅線直通だったので入口に近い西立川駅まで下車しました。歩道橋を渡ったところが広場になっていて見晴らしもよかったので、そこのベンチから運用しました。時間は14時くらいになっており、すでに40mはJA8やJA6エリアが入感していたのでCQを出しても殆ど応答はありません。仕方がないので40Fで呼びに回って2時間くらいかかってなんとか10局交信できました。

★POTA新年アワード

今回の移動でPOTAの新年アワードをPDFで即受領できました。地球から陽が昇る素晴らしいデザインです。

J ARLのQSOパーティは興味がないのでやっていないのですが、規約をみると未だに郵送での申請、返信封筒でのステッカーの受け取りということになっていて昭和から全く変化がないですね。若者はこういう古いものには寄ってこないので何とかして欲しいところです。

●殿ヶ谷戸庭園(JA-1215)

JR国分寺駅から徒歩数分のところです。駅前のビルやマンションが周りにあるのでロケはよくありません。また、庭園なので狭く運用場所も限定されます。今回有料エリア(150円)から運用しましたが、ラジアル線を展開できず受信信号がすごく弱かったので40Fで2局交信したところで撤収しました。次回は無料エリアから再度挑戦する予定です。

庭園を散歩してきました。湧き水の池など見所はあります。

●武蔵国分寺公園(JA-1282)

先の庭園から徒歩で20分くらい。JR西国分寺駅からも徒歩20分くらいです。西国分寺駅周辺はマンションが多くたっており、このあたりの防災避難所を兼ねていることで広大な公園となっています。

●昭和記念公園(JA-0205)

立川駅でもよかったのですが、西国分寺から乗った電車が青梅線直通だったので入口に近い西立川駅まで下車しました。歩道橋を渡ったところが広場になっていて見晴らしもよかったので、そこのベンチから運用しました。時間は14時くらいになっており、すでに40mはJA8やJA6エリアが入感していたのでCQを出しても殆ど応答はありません。仕方がないので40Fで呼びに回って2時間くらいかかってなんとか10局交信できました。

★POTA新年アワード

今回の移動でPOTAの新年アワードをPDFで即受領できました。地球から陽が昇る素晴らしいデザインです。

J ARLのQSOパーティは興味がないのでやっていないのですが、規約をみると未だに郵送での申請、返信封筒でのステッカーの受け取りということになっていて昭和から全く変化がないですね。若者はこういう古いものには寄ってこないので何とかして欲しいところです。

TE-2101 アンテナアナライザーの頒布状況について

(2024/1/5 17:28:48)

TE-2101 アンテナアナライザーの頒布状況について

(2024/1/5 17:28:48)

あけましておめでとうございます。

今年の製作初めは、アンテナアナライザーからとなりました。

昨年のイベントで購入できなかった方向けに頒布の受付を10月から行い追加製作を行っていますが、先月もかなりの申し込みがありましたのでバックオーダーは殆ど減っていません。

正月休みに少しでもバックオーダーを減らそうと製作を進めていますが、本日時点で昨年の 10/21 にお申込みいただいた分まで完成メールを送付している状態となります。納期としてはだいたい3か月くらいです。

まだ、受付をしているのかというメールも頂いておりますが、イベント出展が春から始まりますので近くメールでの受付は終了してイベント製作に集中する予定です。お申込み希望の方は早めにお願いします。

装置の概要と申し込みの方法については、 こちら を参照願います。

それでは今年もどうぞよろしくお願いします。

今年の製作初めは、アンテナアナライザーからとなりました。

昨年のイベントで購入できなかった方向けに頒布の受付を10月から行い追加製作を行っていますが、先月もかなりの申し込みがありましたのでバックオーダーは殆ど減っていません。

正月休みに少しでもバックオーダーを減らそうと製作を進めていますが、本日時点で昨年の 10/21 にお申込みいただいた分まで完成メールを送付している状態となります。納期としてはだいたい3か月くらいです。

まだ、受付をしているのかというメールも頂いておりますが、イベント出展が春から始まりますので近くメールでの受付は終了してイベント製作に集中する予定です。お申込み希望の方は早めにお願いします。

装置の概要と申し込みの方法については、 こちら を参照願います。

それでは今年もどうぞよろしくお願いします。

execution time : 0.049 sec