無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

現在データベースには 420 件のデータが登録されています。

ハムフェア2023。ブースにお越し頂きましてありがとうございました

(2023/9/10 20:02:27)

ハムフェア2023。ブースにお越し頂きましてありがとうございました

(2023/9/10 20:02:27)

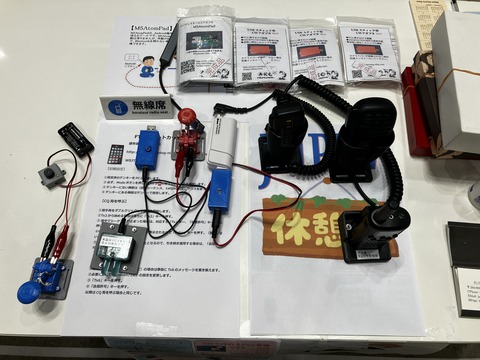

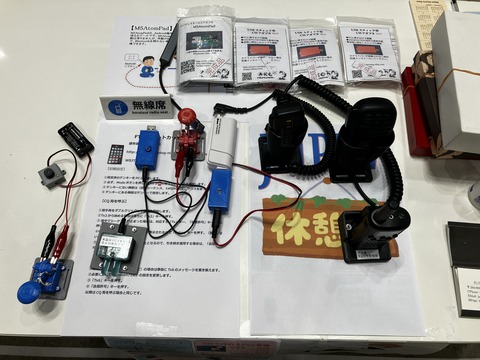

アマチュアキットクリエイターズ(AKC)で二日間出展しました。ブースに多くの方に来て頂きました。厚く御礼申し上げます。

1.ブースについて

AKCは、超ゆるゆるクラブなので、事前準備などなしで当日朝8時から準備スタート。と言っても装飾もなし。AKCの垂れ幕を貼るだけというお手軽ブースです。そして、ひとり60cm程度の机の幅に各自の頒布品を並べて完了。みなさん手慣れているのでスムーズです

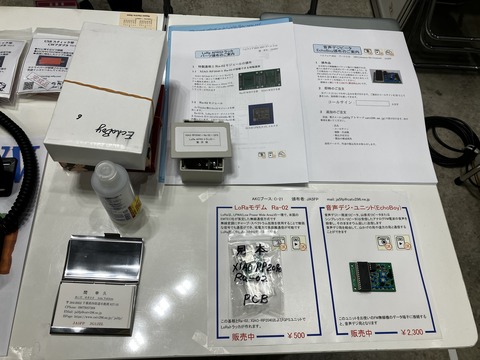

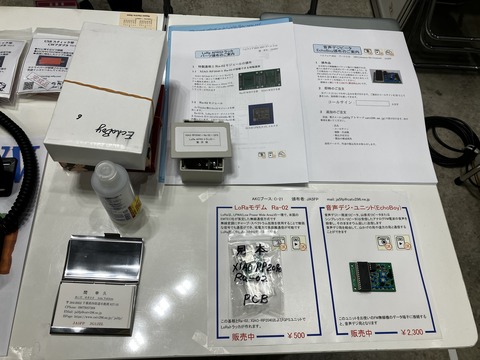

2.各メンバーの頒布品について

頒布品は、こんな感じでした。開始数分後には品切れになるものもあるので開始前のものは貴重な写真です(笑)。今年も各メンバー、力作ができていました。自作品コンテスト感覚でご覧頂いても楽しいかも知れません。

●7L4WVU

●JA6IRK

●JI1PVV

●JA5FP

●7N3TFI

●JI1VNQ

●JM1VQB

●JH4VAJ

3.アンテナアナライザーの再頒布について

昨年に比べてかなりの混雑で、頒布品は開始30分程度で品切れになるほどでした。関ハムで売れ残っていたものについても準備した数量が全く足りない感じで、予想が大きく外れてしまい、早くから並んで頂いた方においても頒布できなかったものもありましたので本当に申し訳ないです。

特に人気の高かったアンテナアナライザーは、来月の北海道ハムフェア終了後に通頒によるネット受付を再開しますのでお待ち頂ければと思います。ただ、現在でも5月お申込み分のバックオーダーが残っていますので頒布まで3~6か月程度かかることはご了承願います。その他のものについては、手が付けられないと思いますので来年のイベントをお待ち頂ければ幸いです。

4.次回のイベントについて

来月になりますが、9/23,24の北海道ハムフェアにJA6IRKさんと私で出展を予定しています。さすがに疲れてきたのであまり製作はできないと思いますがブースに来て頂ければ嬉しいです。

5.ハムフェアで購入したもの

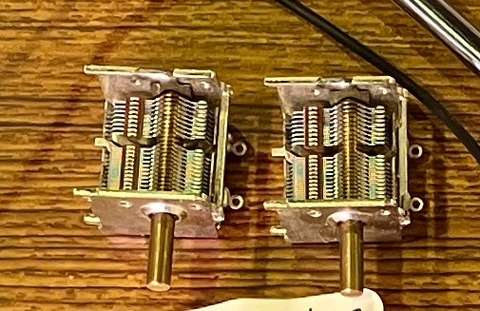

2日目の午後、頒布品もなくなったので、あまり期待せずに各ブースを見学。430MHzの60Wパワーモジュールがあったので売れ残っていた10個全て購入しました(10k)。説明ではFM用ということでしたがリニアアンプでした。

少し歩くと、430MHzの動作不良と書かかれたリニアアンプが1kで売られていたので、これも購入。先のモジュールを入れれば使えるかと。

そして、また歩いているとケンプロの仰角ローターに遭遇しました。ちょっと古くてメンテが大変そうでしたが、これは「月面反射通信をやりなさい」という天の声かとこれも購入(笑)

いつになるか分かりませんが、衛星通信もやったことがないのでVUのアンテナでも作って遊んでみようと思っています。

その他、Bird43のホンモノをFARCの会長さんに押し付けられて購入(35kと高かったけどクラブへの寄付ということなので)。費用回収のため、エレメントを自作して頒布してみようかなど考えています

1.ブースについて

AKCは、超ゆるゆるクラブなので、事前準備などなしで当日朝8時から準備スタート。と言っても装飾もなし。AKCの垂れ幕を貼るだけというお手軽ブースです。そして、ひとり60cm程度の机の幅に各自の頒布品を並べて完了。みなさん手慣れているのでスムーズです

2.各メンバーの頒布品について

頒布品は、こんな感じでした。開始数分後には品切れになるものもあるので開始前のものは貴重な写真です(笑)。今年も各メンバー、力作ができていました。自作品コンテスト感覚でご覧頂いても楽しいかも知れません。

●7L4WVU

●JA6IRK

●JI1PVV

●JA5FP

●7N3TFI

●JI1VNQ

●JM1VQB

●JH4VAJ

3.アンテナアナライザーの再頒布について

昨年に比べてかなりの混雑で、頒布品は開始30分程度で品切れになるほどでした。関ハムで売れ残っていたものについても準備した数量が全く足りない感じで、予想が大きく外れてしまい、早くから並んで頂いた方においても頒布できなかったものもありましたので本当に申し訳ないです。

特に人気の高かったアンテナアナライザーは、来月の北海道ハムフェア終了後に通頒によるネット受付を再開しますのでお待ち頂ければと思います。ただ、現在でも5月お申込み分のバックオーダーが残っていますので頒布まで3~6か月程度かかることはご了承願います。その他のものについては、手が付けられないと思いますので来年のイベントをお待ち頂ければ幸いです。

4.次回のイベントについて

来月になりますが、9/23,24の北海道ハムフェアにJA6IRKさんと私で出展を予定しています。さすがに疲れてきたのであまり製作はできないと思いますがブースに来て頂ければ嬉しいです。

5.ハムフェアで購入したもの

2日目の午後、頒布品もなくなったので、あまり期待せずに各ブースを見学。430MHzの60Wパワーモジュールがあったので売れ残っていた10個全て購入しました(10k)。説明ではFM用ということでしたがリニアアンプでした。

少し歩くと、430MHzの動作不良と書かかれたリニアアンプが1kで売られていたので、これも購入。先のモジュールを入れれば使えるかと。

そして、また歩いているとケンプロの仰角ローターに遭遇しました。ちょっと古くてメンテが大変そうでしたが、これは「月面反射通信をやりなさい」という天の声かとこれも購入(笑)

いつになるか分かりませんが、衛星通信もやったことがないのでVUのアンテナでも作って遊んでみようと思っています。

その他、Bird43のホンモノをFARCの会長さんに押し付けられて購入(35kと高かったけどクラブへの寄付ということなので)。費用回収のため、エレメントを自作して頒布してみようかなど考えています

「TE-2101アンテナアナライザー」通販サイトでの購入にご注意願います

(2023/9/5 11:53:32)

「TE-2101アンテナアナライザー」通販サイトでの購入にご注意願います

(2023/9/5 11:53:32)

TE-2101アンテナアナライザーが通販サイト(リンクは末尾に記載しますが、ウイルス対策ソフトでは詐欺サイトと表示されるようです)で格安で販売されている情報を先ほど受け取りました。サイトをみると注文をたくさん受け付けているように見えます。

ニセモノなのか不明ですが、正規頒布品はJE3QDZさんと私からのみです。我々は全て手作りで製作頒布しており、委託販売などはしておりませんのでご注意ください。

私が検索した範囲ですが、会社名を調べると住所と代表者が異なっており、住所をストリートビューでみてもそれらしき会社ではありませんでした。

https://hsuweo.redteach.top/index.php?main_page=product_info&products_id_=8462

他にも検索したところたくさんの詐欺サイトに掲載されていました。困ったものです

ニセモノなのか不明ですが、正規頒布品はJE3QDZさんと私からのみです。我々は全て手作りで製作頒布しており、委託販売などはしておりませんのでご注意ください。

私が検索した範囲ですが、会社名を調べると住所と代表者が異なっており、住所をストリートビューでみてもそれらしき会社ではありませんでした。

https://hsuweo.redteach.top/index.php?main_page=product_info&products_id_=8462

他にも検索したところたくさんの詐欺サイトに掲載されていました。困ったものです

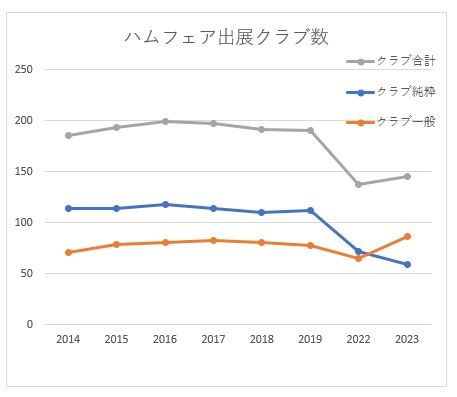

ハムフェア参加者数の減少について

(2023/8/28 7:40:50)

ハムフェア参加者数の減少について

(2023/8/28 7:40:50)

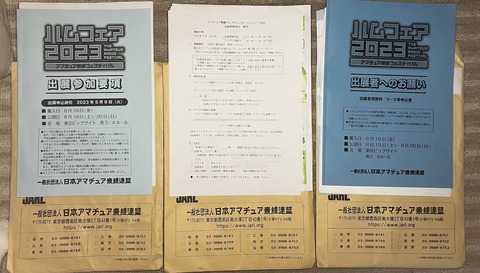

7/5(水)国立オリンピック記念青少年総合センターにて実施されたハムフェアの説明会に出席しました。

今回のハムフェアはコロナが一応終焉したということでの開催ということで参加者がコロナ前くらいまで戻ると期待していましたが残念ながらそうはいきませんでした。

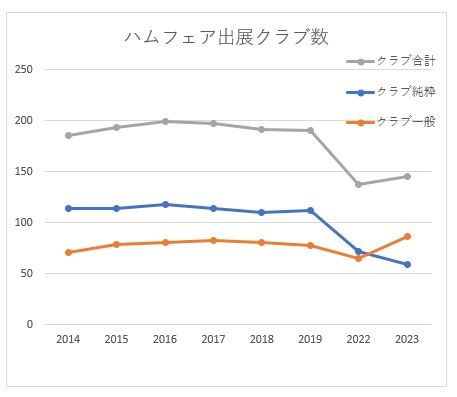

今回のクラブの参加者数は、純粋が59(昨年72)、一般86(昨年65)で、合計は145(昨年137)となりました。これだけを見ると昨年より8の増加に見えますが、コロナ前はずっと190前後だったのでコロナが終わっても全く戻っていないということになります。(前会長は、ハムフェア出展者数について先月のJARL.COMで昨年より増えたことを嬉しそうに話されていましたが、そういうことではありませんよね。推測ですが値上げにより参加者が昨年より少なくなったので、申込期間を延ばして、辞退したクラブに連絡して昨年より数を上げようとしたのではないか)

ここで出展費用についても2019年からの変化をまとめてみました。前から高い出展費用がさらに値上がりしたので参加者は増えるわけないですよね。特に純粋展示の費用は、2019年に比べてほぼ倍になっています。そのため純粋から一般に移られたクラブの方もおられたようです。

会長も変わったので来年のハムフェアは大幅に変わって欲しいです。私からの要改善点と参加費低減提案を以下に記載しますので、もし関係者の方々がご覧になられているようでしたら検討頂くようお願い申し上げます(今年のハムフェア終了後に別途JARLにも申し入れるつもりです)。

★来年も改善されず同じであれば、私はハムフェアの出展を辞退するつもりです。同志で近くの会議室で展示を行うなど検討したい。

1.現在の運営について

説明会に出席すると、イベント運営会社がメインで仕切っており、出席者としてJARLからは若い女性が紹介されており、イベント会社丸投げになっているようにみえた。こういうところで費用が高額になっているのではなかろうか。

→アマチュア無線は高齢化してリタイアして時間がある方が多いので実行委員会とか作って運営すればよいと思う。

2.説明会について

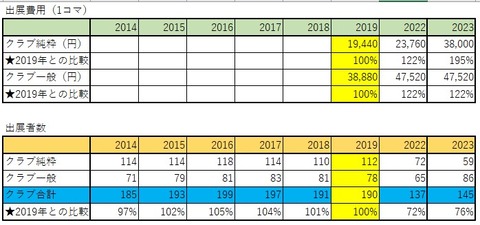

説明会は、基本的に資料を少し読むだけで終わり、質疑応答などもない。内容も殆ど毎年同じなので参加者の殆どは抽選のために来ていると思う。こんな説明会に製本資料を作成、郵送(写真)やプロの司会者が進行したり、説明会会場までの道案内に人が何名も立つ必要があるのだろうか。

→他のイベントと同様に説明会をやめる。資料を全てネット公開にして資料の製本発注や郵送もやめる。抽選もやめて主催者で決めればどうだろうか。

3.クラブブース仕切り形状について

クラブの境に設置されるパネルは、コロナ前の落書き自由のものからレンタル品に代わり、あきらかに安くなるはずなのにそうなっていない。落書き禁止、テープの貼り付けで後が付くと費用請求など制限も多いので特に必要と思わない

→他の趣味のイベントと同様、ブースの仕切り無しでテーブルを並べるだけにする。かなり出展費用が削減できると思います

4.ガイドブック掲載について

昨年も公開されて非常に迷惑。今年もわざわざ掲載内容を印刷して入れてきた。

→本当に嫌なのでクラブ名とコールサインくらいにして頂き、何かあればJARLから連絡するようにすればよいと思う。

5.入場料の女性無料について

イベントで女性無料とかすると、婚活イベントやSNSのようで本当に恥ずかしいのでやめて欲しい。

最後に。

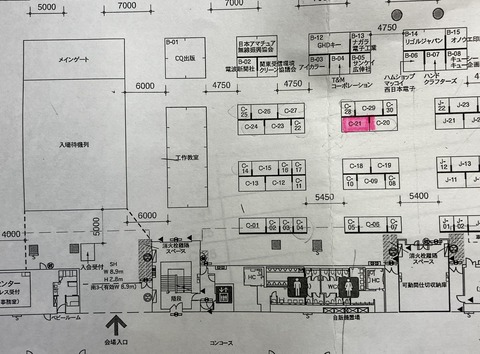

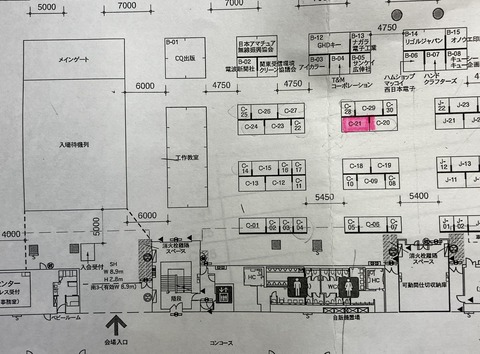

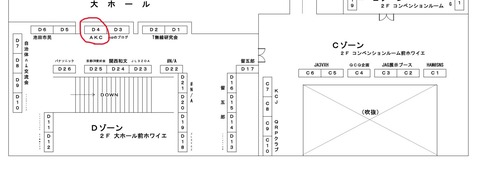

アマチュアキットクリエイターズのブースはC-21です。どうぞよろしくお願い致します。

今回のハムフェアはコロナが一応終焉したということでの開催ということで参加者がコロナ前くらいまで戻ると期待していましたが残念ながらそうはいきませんでした。

今回のクラブの参加者数は、純粋が59(昨年72)、一般86(昨年65)で、合計は145(昨年137)となりました。これだけを見ると昨年より8の増加に見えますが、コロナ前はずっと190前後だったのでコロナが終わっても全く戻っていないということになります。(前会長は、ハムフェア出展者数について先月のJARL.COMで昨年より増えたことを嬉しそうに話されていましたが、そういうことではありませんよね。推測ですが値上げにより参加者が昨年より少なくなったので、申込期間を延ばして、辞退したクラブに連絡して昨年より数を上げようとしたのではないか)

ここで出展費用についても2019年からの変化をまとめてみました。前から高い出展費用がさらに値上がりしたので参加者は増えるわけないですよね。特に純粋展示の費用は、2019年に比べてほぼ倍になっています。そのため純粋から一般に移られたクラブの方もおられたようです。

会長も変わったので来年のハムフェアは大幅に変わって欲しいです。私からの要改善点と参加費低減提案を以下に記載しますので、もし関係者の方々がご覧になられているようでしたら検討頂くようお願い申し上げます(今年のハムフェア終了後に別途JARLにも申し入れるつもりです)。

★来年も改善されず同じであれば、私はハムフェアの出展を辞退するつもりです。同志で近くの会議室で展示を行うなど検討したい。

1.現在の運営について

説明会に出席すると、イベント運営会社がメインで仕切っており、出席者としてJARLからは若い女性が紹介されており、イベント会社丸投げになっているようにみえた。こういうところで費用が高額になっているのではなかろうか。

→アマチュア無線は高齢化してリタイアして時間がある方が多いので実行委員会とか作って運営すればよいと思う。

2.説明会について

説明会は、基本的に資料を少し読むだけで終わり、質疑応答などもない。内容も殆ど毎年同じなので参加者の殆どは抽選のために来ていると思う。こんな説明会に製本資料を作成、郵送(写真)やプロの司会者が進行したり、説明会会場までの道案内に人が何名も立つ必要があるのだろうか。

→他のイベントと同様に説明会をやめる。資料を全てネット公開にして資料の製本発注や郵送もやめる。抽選もやめて主催者で決めればどうだろうか。

3.クラブブース仕切り形状について

クラブの境に設置されるパネルは、コロナ前の落書き自由のものからレンタル品に代わり、あきらかに安くなるはずなのにそうなっていない。落書き禁止、テープの貼り付けで後が付くと費用請求など制限も多いので特に必要と思わない

→他の趣味のイベントと同様、ブースの仕切り無しでテーブルを並べるだけにする。かなり出展費用が削減できると思います

4.ガイドブック掲載について

昨年も公開されて非常に迷惑。今年もわざわざ掲載内容を印刷して入れてきた。

→本当に嫌なのでクラブ名とコールサインくらいにして頂き、何かあればJARLから連絡するようにすればよいと思う。

5.入場料の女性無料について

イベントで女性無料とかすると、婚活イベントやSNSのようで本当に恥ずかしいのでやめて欲しい。

最後に。

アマチュアキットクリエイターズのブースはC-21です。どうぞよろしくお願い致します。

KANHAM2023に出展します(終了しました)

(2023/8/10 8:12:56)

KANHAM2023に出展します(終了しました)

(2023/8/10 8:12:56)

2023年7月15~16日、大阪府池田市 で開催される 「第27回関西アマチュア無線フェスティバル KANHAM2023」

にAKC(アマチュアキットクリエイターズ)で出展します。

今回、メンバーで参加するのは、JA6IRK,JL1VNQと私です。皆様よろしくお願いします。

メンバー各局の頒布品はこちらから リンク を参照お願いします(現時点では準備中のものもあり)

頒布予定のものは、このページを随時更新していきますのでチェック頂けましたら幸いです。

★頒布価格も記載していますのでおつりが要らないようにご準備お願いします

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<頒布予定品>

● 1.8~50MHz AM,DSB Transceiver(WVU-601) 完成品15k円 (準備台数 4台)

通勤、旅行のときのお供に。また、イベントのときのロールコールチェックイン、記念局交信、ミリワットDX挑戦など楽しめます。10mWのAM,およびDSBトランシーバー。50MHzのフィルターが内蔵されているのでそのまま免許申請して交信可能。HF帯も外部フィルターを追加することで使用できます。短波のAM,SSB受信、FM放送受信機能有。 受信は、AMクリスタルフィルター内蔵ですが、 高周波フィルターなどがないので受信はイメージ混信やノイズが結構あるほか、放送波の妨害も受けることがあります 。電源は充電式C-typeケーブル。アンテナ端子SMA(アンテナは付属しません)

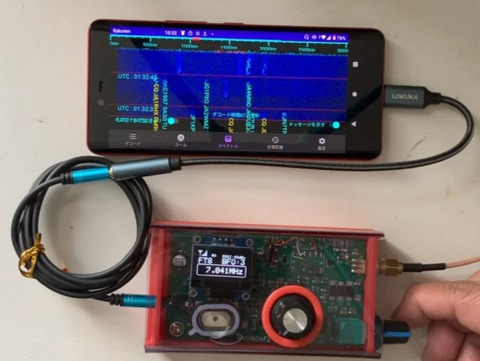

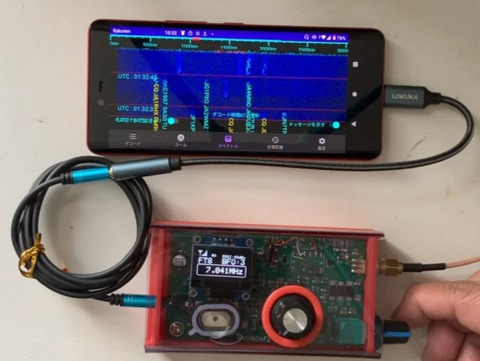

● FT8トランシーバー(WVU-604F2 電池内蔵充電式) 本品はイベントでのみ頒布しています。頒布価格 7&10MHz,18&21MHz, 24&28MHz LPF付き(50MHzは本体にLPF内蔵済)で 14k (予定頒布数 完成品8台)

WVU604Fにリチウムポリマ電池(1000mAH)と充電基板を実装したモデルです。充電池を内蔵していることから外部からの電源線が不要となり写真のようにケーブル1本でスマホやパソコンと接続して運用可能となります。出力100~500mWくらいでバラつきあり(添付フィルターは小型のため損失が大きい) ★取扱説明書リンク

● FT8トランシーバー(WVU-604F) 頒布価格 7&10MHz LPF付き(50MHz LPFは本体に内蔵済)10k 完成品5台

1.8~50MHzまで送受信できる軽量FT8トランシーバーです。出力は300mW~500mW程度(個別に調整していないのでバラつきが有ります)ですが、アンテナとコンディション次第で海外局とも交信ができます。200mWでどれくらい交信できるのかは、 こちらを参照 願います

●QRP進行反射電力メーター(WVU-43) 頒布価格 7k 完成品6台

高周波エンジニアの皆様が愛用している米国バード社の43型電力計に少し似た進行反射電力計です。SMAコネクタでQRP機にぴったりの設計で、フルスケールは、1W,10W切替可能です

● アンテナアナライザー(TE-2101) 頒布価格 11k 完成品10台

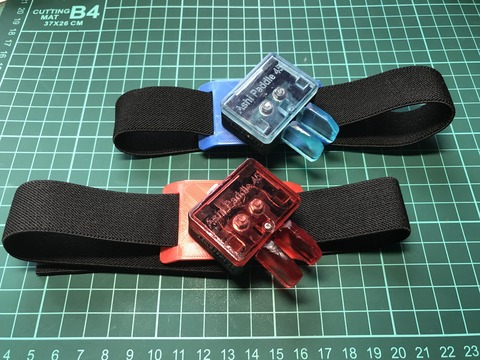

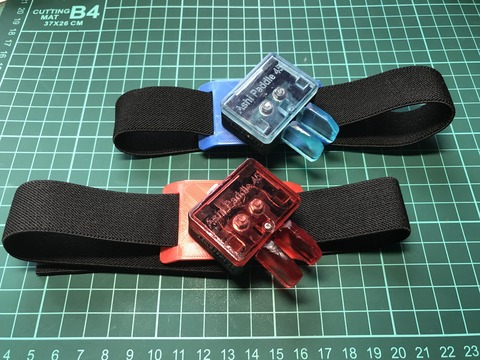

●Ashi Paddle 45 (2023バージョン)人柱版 完成品 7k 3台

Ashi PaddleにK3NGキーヤーを内蔵した小型のメッセージキーヤーです。

移動運用を想定し、ベルトで脚に固定して使います。固定でも使えるマグネット基台も付属しています。

‐ 発振音モニター、スピード調整ボリューム付き。

‐ 充電池 300mAH リチウムポリマー電池内蔵。充電コネクタ Micro USB 5V

●Ashi Paddle 45 (2022バージョン) 完成品 4k 6台、組み立てキット 3k 4台

●モールス練習セット 縦ぶり電鍵と発振器セットで3k 完成品3台

●50MHz移動用短縮ダイポール 5k 完成品3台

以下の参考リンクのものと同等ですが、ロッドアンテナの長さが1.18mと少し短いものです。

色はピンクのみ。ロッドアンテナは取り外し可能です

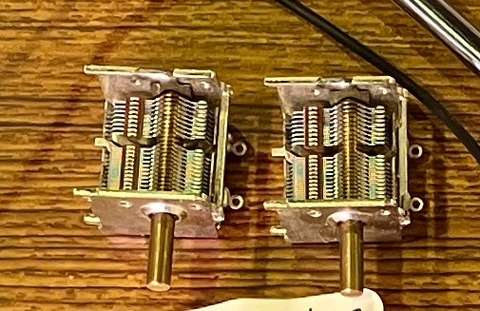

●中波用バリコン 新品 アルプス製 1k 3個

360pFと150pFのバリコンです。真空管ラジオやアンテナカプラーなどの自作にどうぞ!

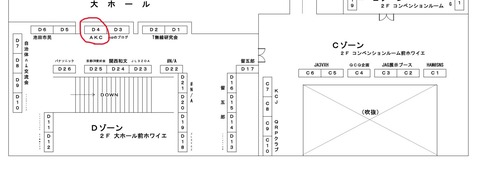

★ブースの場所は、2Fの「D4」(下図参照)です。お待ちしております

今回、メンバーで参加するのは、JA6IRK,JL1VNQと私です。皆様よろしくお願いします。

メンバー各局の頒布品はこちらから リンク を参照お願いします(現時点では準備中のものもあり)

頒布予定のものは、このページを随時更新していきますのでチェック頂けましたら幸いです。

★頒布価格も記載していますのでおつりが要らないようにご準備お願いします

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<頒布予定品>

● 1.8~50MHz AM,DSB Transceiver(WVU-601) 完成品15k円 (準備台数 4台)

通勤、旅行のときのお供に。また、イベントのときのロールコールチェックイン、記念局交信、ミリワットDX挑戦など楽しめます。10mWのAM,およびDSBトランシーバー。50MHzのフィルターが内蔵されているのでそのまま免許申請して交信可能。HF帯も外部フィルターを追加することで使用できます。短波のAM,SSB受信、FM放送受信機能有。 受信は、AMクリスタルフィルター内蔵ですが、 高周波フィルターなどがないので受信はイメージ混信やノイズが結構あるほか、放送波の妨害も受けることがあります 。電源は充電式C-typeケーブル。アンテナ端子SMA(アンテナは付属しません)

● FT8トランシーバー(WVU-604F2 電池内蔵充電式) 本品はイベントでのみ頒布しています。頒布価格 7&10MHz,18&21MHz, 24&28MHz LPF付き(50MHzは本体にLPF内蔵済)で 14k (予定頒布数 完成品8台)

WVU604Fにリチウムポリマ電池(1000mAH)と充電基板を実装したモデルです。充電池を内蔵していることから外部からの電源線が不要となり写真のようにケーブル1本でスマホやパソコンと接続して運用可能となります。出力100~500mWくらいでバラつきあり(添付フィルターは小型のため損失が大きい) ★取扱説明書リンク

● FT8トランシーバー(WVU-604F) 頒布価格 7&10MHz LPF付き(50MHz LPFは本体に内蔵済)10k 完成品5台

1.8~50MHzまで送受信できる軽量FT8トランシーバーです。出力は300mW~500mW程度(個別に調整していないのでバラつきが有ります)ですが、アンテナとコンディション次第で海外局とも交信ができます。200mWでどれくらい交信できるのかは、 こちらを参照 願います

●QRP進行反射電力メーター(WVU-43) 頒布価格 7k 完成品6台

高周波エンジニアの皆様が愛用している米国バード社の43型電力計に少し似た進行反射電力計です。SMAコネクタでQRP機にぴったりの設計で、フルスケールは、1W,10W切替可能です

● アンテナアナライザー(TE-2101) 頒布価格 11k 完成品10台

●Ashi Paddle 45 (2023バージョン)人柱版 完成品 7k 3台

Ashi PaddleにK3NGキーヤーを内蔵した小型のメッセージキーヤーです。

移動運用を想定し、ベルトで脚に固定して使います。固定でも使えるマグネット基台も付属しています。

‐ 発振音モニター、スピード調整ボリューム付き。

‐ 充電池 300mAH リチウムポリマー電池内蔵。充電コネクタ Micro USB 5V

●Ashi Paddle 45 (2022バージョン) 完成品 4k 6台、組み立てキット 3k 4台

●モールス練習セット 縦ぶり電鍵と発振器セットで3k 完成品3台

●50MHz移動用短縮ダイポール 5k 完成品3台

以下の参考リンクのものと同等ですが、ロッドアンテナの長さが1.18mと少し短いものです。

色はピンクのみ。ロッドアンテナは取り外し可能です

●中波用バリコン 新品 アルプス製 1k 3個

360pFと150pFのバリコンです。真空管ラジオやアンテナカプラーなどの自作にどうぞ!

★ブースの場所は、2Fの「D4」(下図参照)です。お待ちしております

カーボン釣竿アンテナと導線アンテナの比較実験をしてみました

(2023/6/30 6:27:50)

カーボン釣竿アンテナと導線アンテナの比較実験をしてみました

(2023/6/30 6:27:50)

毎週のFT8のQRPでの移動運用で使っているカーボン竿アンテナ、小型軽量で非常によく飛んでくれていると満足しています。

しかし、ネットをみているとカーボンの電気抵抗と接触部の容量結合(電気的につながっているものもあり)などから、「グラスファイバーポールに導線を沿わせる方がよい」という意見もあります。

Youtubeなどの実験結果をみていると、カーボン竿アンテナは高周波電流が導線にくらべて少ない(損失-3dB)とか、継ぎ目で発熱があるなどのデータがあり、「自分のアンテナは、FT8だから飛んでいるように感じているのか」という疑問を持つようになりました。

SNSでいろいろ調べてみたところ、RBNなどで比較して差はないようだというデータは見ることができましたが、短波帯での実験なので常に数dBは変化しているので決定的ではありません。

そうなると自分で確認するしかないと、同じ長さの導線のアンテナをもう1本建てて比較してみることにしました。アンテナの特性は、通常、送信と受信と同じなので受信機で切り替えることにより、3dBの差があるのであればSDRのバンドスコープで十分読み取ることができるはずです。

今回の実験結果としては、「カーボンアンテナは同じ長さの導線アンテナと同じ」という結果になりました。また、「雑音が少ないという点は分かりませんでした(近所の太陽光発電ノイズレベルには効かない?)」

実験の内容は、動画にまとめていますのでよろしければご覧ください。動画の注意事項として述べていますが、カーボン竿は製品によってカーボン含有量、編み方、樹脂の状態など大きく異なりますので、この結果はすべてのカーボン竿に適用されるものではありません(ダメなカーボン竿もあるはずです)

実験してみたことにより安心して今のカーボンアンテナが使えるようになりましたが、なぜ、損失があまりないのかは疑問として残っていますので、今後もSNSでシミュレーション解析や実験結果などを注視していきたいです。

あと、比較してあまりにも変化がないので、切替スイッチのアイソレーションはどうなのか気になりましたので、片側のアンテナを外したときの確認もしています。

しかし、ネットをみているとカーボンの電気抵抗と接触部の容量結合(電気的につながっているものもあり)などから、「グラスファイバーポールに導線を沿わせる方がよい」という意見もあります。

Youtubeなどの実験結果をみていると、カーボン竿アンテナは高周波電流が導線にくらべて少ない(損失-3dB)とか、継ぎ目で発熱があるなどのデータがあり、「自分のアンテナは、FT8だから飛んでいるように感じているのか」という疑問を持つようになりました。

SNSでいろいろ調べてみたところ、RBNなどで比較して差はないようだというデータは見ることができましたが、短波帯での実験なので常に数dBは変化しているので決定的ではありません。

そうなると自分で確認するしかないと、同じ長さの導線のアンテナをもう1本建てて比較してみることにしました。アンテナの特性は、通常、送信と受信と同じなので受信機で切り替えることにより、3dBの差があるのであればSDRのバンドスコープで十分読み取ることができるはずです。

今回の実験結果としては、「カーボンアンテナは同じ長さの導線アンテナと同じ」という結果になりました。また、「雑音が少ないという点は分かりませんでした(近所の太陽光発電ノイズレベルには効かない?)」

実験の内容は、動画にまとめていますのでよろしければご覧ください。動画の注意事項として述べていますが、カーボン竿は製品によってカーボン含有量、編み方、樹脂の状態など大きく異なりますので、この結果はすべてのカーボン竿に適用されるものではありません(ダメなカーボン竿もあるはずです)

実験してみたことにより安心して今のカーボンアンテナが使えるようになりましたが、なぜ、損失があまりないのかは疑問として残っていますので、今後もSNSでシミュレーション解析や実験結果などを注視していきたいです。

あと、比較してあまりにも変化がないので、切替スイッチのアイソレーションはどうなのか気になりましたので、片側のアンテナを外したときの確認もしています。

外被も切り替えているので映り込みはないかと pic.twitter.com/DoygbnmQPz

— 7L4WVU@AKC (@7L4WVU) June 29, 2023

自作機でSOTA移動 (雷電山 JA/TK-035)

(2023/6/27 9:48:23)

自作機でSOTA移動 (雷電山 JA/TK-035)

(2023/6/27 9:48:23)

6/26(月)今週も東京は雨模様で、週刊予報をみると月曜くらいが天気も良く、週の後半は気温は33度とかになっていましたので月曜から移動。

今回は、無線は1時間程度にして少し長めに歩いてみようと青梅丘陵(軍畑駅~青梅駅間)を歩く12kmのコースです。

自宅を7時過ぎに出て、朝9時に青梅線の軍畑駅に到着。20分くらい車道を歩いて登山口に。登山口は少しわかりにくいのですが過去何回も来ているので迷うことはありません。いつもながらいきなりの急坂ですが毎週の山歩きの成果がでてきていたのか、速いペースで山頂494m地点に到着しました。

今回の装備は、①自作無線機WVU604F2(200mW、リチウム電池内蔵バージョン)、②カーボン釣竿6m+ラジアル10m線1本、③手動チューナー、そして④スマホでした。いつも山の運用で7MHzのSWRが下がらないので今回コイルの巻き数を増やして様子をみるつもりでしたが、肝心のアンテナアナライザを出発前に充電していて持ってくるのを忘れてしまいました。

おかげで、受信音を頼りにチューンするのですが、バリコンだけだとピークは出せますが、コイルの切替ポジションが多いのでどのポジションが最良か探すのは非常に難しいことが分かりました。最近、、こういうミスが多いのでこれからはチェック表など準備しようと思います。

山頂は、周りに木が多く、あまり景色はみえません。アンテナは写真のように古い切株に釣竿を地面に差し込んで自転車用の荷物紐で軽く縛っただけのお手軽です。準備は5分もかからず、撤収は1分くらいです(笑)

景色は北方向のみ見えます

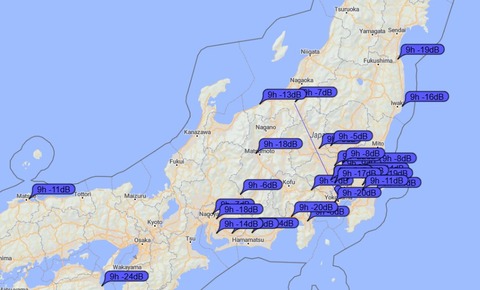

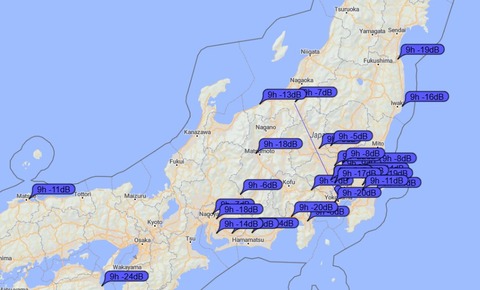

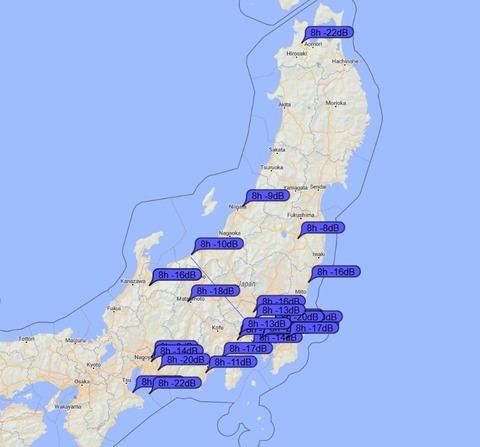

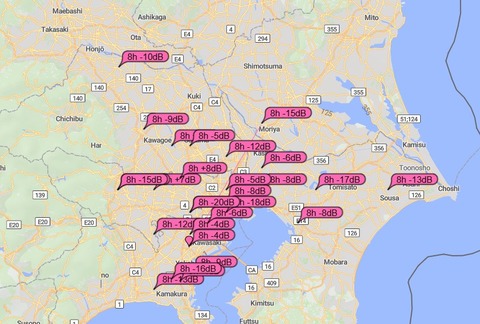

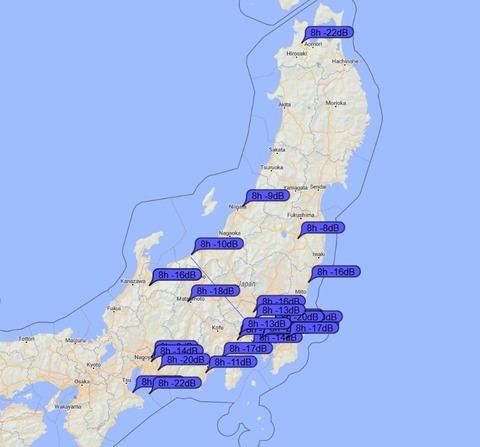

10時から11時まで運用しました。SWRは不明ですが、7,18,28MHzで合計15局と交信できました。18MHzが広範囲にオープン、28MHzも近距離Eスポがでていたようでバンドは国内QSOも賑やかでした。いつものように私の電波の飛び具合、PSKRを貼っておきます

<7MHz>

<18MHz>

<28MHz>

★QRP 山移動における運用の仕方と運用周波数について

イベントで0.2W機を頒布していると「0.2Wだと飛ばないね」と笑って言われる方が本当に多いのですが、私的には十分なパワーで、アンテナがしっかりしていればそれ以上のパワーは不要です。

毎週のように自作0.2W機と6mカーボン竿で山移動していますが、総重量1kg以下のお手軽設備でも十分交信でき楽しめます。出力は低いのですが、7MHzは問題なく呼んでもらえますし、WARCバンドや28も山の上からだと近くの局、そしてEスポがでていると国内各局からコールしてもらえるようです。

運用に仕方については、各バンドのコンディションをまず把握して自分の設備で飛んでいるのかを確認することです。FT8では、これまでにない PSKR(PSK reporter) という仕組みが使えますので、QRPだからといって呼びに回らずにCQを出して、スマホで飛んでいるか確認しましょう。

やり方は、最初に空いている周波数(DF)をみつけてCQを2回程度だしてみてスマホとかでPSKRで飛んでいるか確認します。飛んでいなければ混信しているかもしれないのでDFを変えてみて再度確認、そしてダメそうだったら別バンドに変更すると効率がよいです。

また、低出力で山移動で多く交信するコツとして運用周波数があります。基本は国内伝搬の良い7MHzを中心にして、山頂メリットでGW通信が伸びる28MHzや50MHzと組み合わせるとよいでしょう。

今回のようにEスポが出ていれば、18MHzや24MHzバンドでも国内から結構呼ばれます。21メガや14メガでCQを出しても混信が大きすぎて弱い信号は相手に受信される可能性は殆どありませんので、私は、基本 7- 10(運用局が少ないので呼ばれなければやめる)‐ 18(Eスポ時のみ) - 24(Eスポ時のみ) - 28(海外から呼ばれることもあり) - 50(海外にオープンしているときは怒られるので出ない)の順番でやってます

そして、重要なのは、局数が多く移動局チェイサーが多い7MHzでしっかり飛ぶアンテナシステムを作り上げるのがポイントです。これができれば、お手軽QRP移動運用は成功すると思います

そして、コールサインは、 自局コール+/P として移動していることを明確にしましょう。QTHは私は送っていません(後のお楽しみ)。または、sota,potaのネット投函システムに入れておけばよいでしょう。POTAやSOTAを追いかけている方からコール頂けるので。

今回は、無線は1時間程度にして少し長めに歩いてみようと青梅丘陵(軍畑駅~青梅駅間)を歩く12kmのコースです。

自宅を7時過ぎに出て、朝9時に青梅線の軍畑駅に到着。20分くらい車道を歩いて登山口に。登山口は少しわかりにくいのですが過去何回も来ているので迷うことはありません。いつもながらいきなりの急坂ですが毎週の山歩きの成果がでてきていたのか、速いペースで山頂494m地点に到着しました。

今回の装備は、①自作無線機WVU604F2(200mW、リチウム電池内蔵バージョン)、②カーボン釣竿6m+ラジアル10m線1本、③手動チューナー、そして④スマホでした。いつも山の運用で7MHzのSWRが下がらないので今回コイルの巻き数を増やして様子をみるつもりでしたが、肝心のアンテナアナライザを出発前に充電していて持ってくるのを忘れてしまいました。

おかげで、受信音を頼りにチューンするのですが、バリコンだけだとピークは出せますが、コイルの切替ポジションが多いのでどのポジションが最良か探すのは非常に難しいことが分かりました。最近、、こういうミスが多いのでこれからはチェック表など準備しようと思います。

山頂は、周りに木が多く、あまり景色はみえません。アンテナは写真のように古い切株に釣竿を地面に差し込んで自転車用の荷物紐で軽く縛っただけのお手軽です。準備は5分もかからず、撤収は1分くらいです(笑)

景色は北方向のみ見えます

10時から11時まで運用しました。SWRは不明ですが、7,18,28MHzで合計15局と交信できました。18MHzが広範囲にオープン、28MHzも近距離Eスポがでていたようでバンドは国内QSOも賑やかでした。いつものように私の電波の飛び具合、PSKRを貼っておきます

<7MHz>

<18MHz>

<28MHz>

★QRP 山移動における運用の仕方と運用周波数について

イベントで0.2W機を頒布していると「0.2Wだと飛ばないね」と笑って言われる方が本当に多いのですが、私的には十分なパワーで、アンテナがしっかりしていればそれ以上のパワーは不要です。

毎週のように自作0.2W機と6mカーボン竿で山移動していますが、総重量1kg以下のお手軽設備でも十分交信でき楽しめます。出力は低いのですが、7MHzは問題なく呼んでもらえますし、WARCバンドや28も山の上からだと近くの局、そしてEスポがでていると国内各局からコールしてもらえるようです。

運用に仕方については、各バンドのコンディションをまず把握して自分の設備で飛んでいるのかを確認することです。FT8では、これまでにない PSKR(PSK reporter) という仕組みが使えますので、QRPだからといって呼びに回らずにCQを出して、スマホで飛んでいるか確認しましょう。

やり方は、最初に空いている周波数(DF)をみつけてCQを2回程度だしてみてスマホとかでPSKRで飛んでいるか確認します。飛んでいなければ混信しているかもしれないのでDFを変えてみて再度確認、そしてダメそうだったら別バンドに変更すると効率がよいです。

また、低出力で山移動で多く交信するコツとして運用周波数があります。基本は国内伝搬の良い7MHzを中心にして、山頂メリットでGW通信が伸びる28MHzや50MHzと組み合わせるとよいでしょう。

今回のようにEスポが出ていれば、18MHzや24MHzバンドでも国内から結構呼ばれます。21メガや14メガでCQを出しても混信が大きすぎて弱い信号は相手に受信される可能性は殆どありませんので、私は、基本 7- 10(運用局が少ないので呼ばれなければやめる)‐ 18(Eスポ時のみ) - 24(Eスポ時のみ) - 28(海外から呼ばれることもあり) - 50(海外にオープンしているときは怒られるので出ない)の順番でやってます

そして、重要なのは、局数が多く移動局チェイサーが多い7MHzでしっかり飛ぶアンテナシステムを作り上げるのがポイントです。これができれば、お手軽QRP移動運用は成功すると思います

そして、コールサインは、 自局コール+/P として移動していることを明確にしましょう。QTHは私は送っていません(後のお楽しみ)。または、sota,potaのネット投函システムに入れておけばよいでしょう。POTAやSOTAを追いかけている方からコール頂けるので。

秋葉原飲み会

(2023/6/25 20:54:56)

秋葉原飲み会

(2023/6/25 20:54:56)

6/24(土)15時から秋葉原でAKCメンバー6名と自作愛好家+α=10名で飲み会をしました。

AKCメンバーでは、月一回程度 秋葉原で懇親会をやっていますが、だんだん集まりが悪くなってきたこともあり、新しい方もお誘いしてみました。

自作はまだという方もおられましたが、すごく盛り上がって楽しい会となりました。気が付くと20時になっていました(笑)

これから毎月イベントがありますので、秋頃までアキバ飲み会は開催しませんが、自作品を持って参加したいという方がおられましたら、その時に連絡しますのでお知らせくださいー

以下、今回の自作品の一部です(話に夢中になってしまい、半分くらいしか写真を撮っていませんでした。スミマセン)

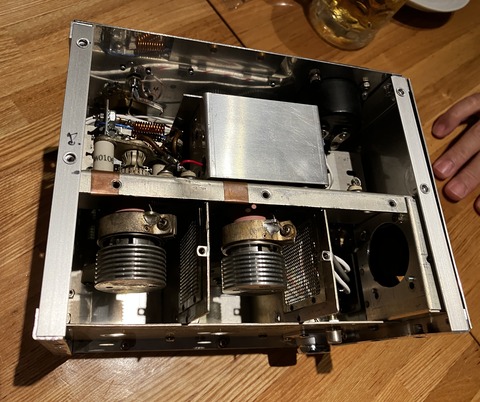

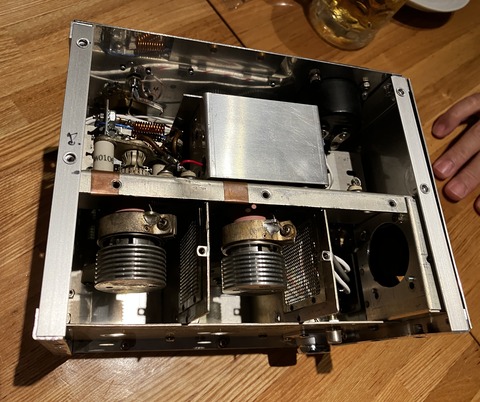

●7M2SIA局の430MHz 2c39真空管リニア 30W程度出るそうです。かっこよくできていますね

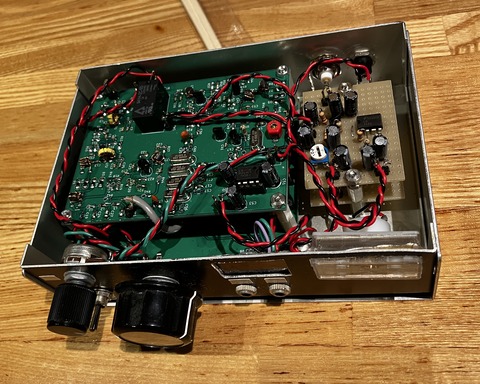

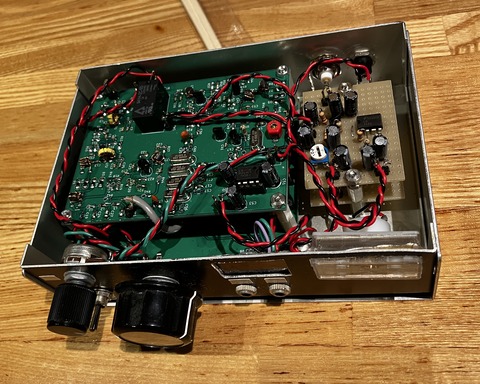

●JR2BMU/1局 CWトランシーバー。同じデザインで各バンド分製作されているようです。FB

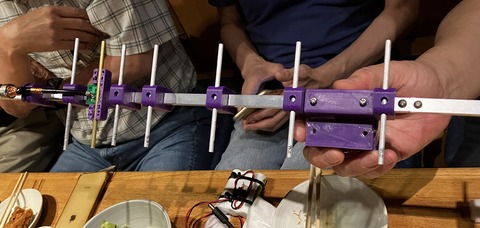

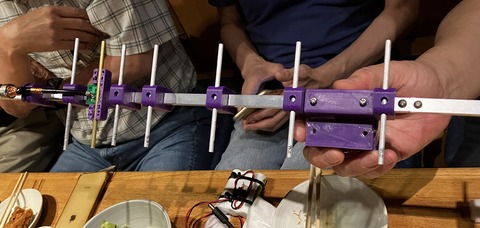

●JK1LSE, JA6IRK局 1.2GHz八木アンテナ

⚫︎JL1VNQ局 鬼キット 20W 2バンドトランシーバー

⚫︎JH4VAJ LEDチェッカー

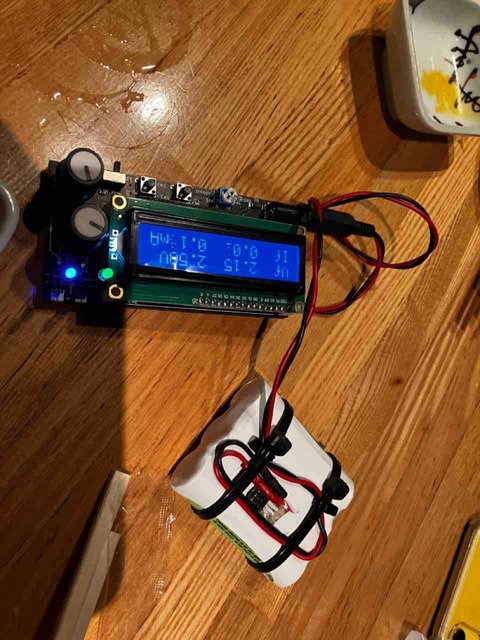

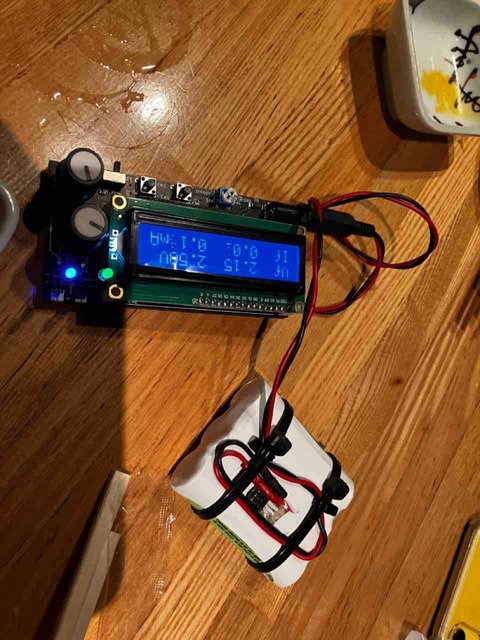

●私が持参した実験中の430MHz FT8トランシーバーとAshi Paddleのメモリキーヤ―内蔵版

AKCメンバーでは、月一回程度 秋葉原で懇親会をやっていますが、だんだん集まりが悪くなってきたこともあり、新しい方もお誘いしてみました。

自作はまだという方もおられましたが、すごく盛り上がって楽しい会となりました。気が付くと20時になっていました(笑)

これから毎月イベントがありますので、秋頃までアキバ飲み会は開催しませんが、自作品を持って参加したいという方がおられましたら、その時に連絡しますのでお知らせくださいー

以下、今回の自作品の一部です(話に夢中になってしまい、半分くらいしか写真を撮っていませんでした。スミマセン)

●7M2SIA局の430MHz 2c39真空管リニア 30W程度出るそうです。かっこよくできていますね

●JR2BMU/1局 CWトランシーバー。同じデザインで各バンド分製作されているようです。FB

●JK1LSE, JA6IRK局 1.2GHz八木アンテナ

⚫︎JL1VNQ局 鬼キット 20W 2バンドトランシーバー

⚫︎JH4VAJ LEDチェッカー

●私が持参した実験中の430MHz FT8トランシーバーとAshi Paddleのメモリキーヤ―内蔵版

移動装備の軽量化について

(2023/6/23 8:40:08)

移動装備の軽量化について

(2023/6/23 8:40:08)

毎週のように自作機を持ってSOTAの山移動していた2017年ごろ、 ブログに装備の軽量化

を記載したことがありました。記事を見ると、HF~6mまでの3W程度のCW移動システムで約3kg程度の重さがあったようです。

さて、今はどのくらいになったのか確認&比較してみました。

参考までに当時の装備です。バッテリーやケーブルが写っていませんが懐かしいですね。自作トランシーバーはアルミケースのもので7から50MHzの3W CW運用ができますが、当時、山頂の低いワイヤアンテナ+7MHz CWではなかなか交信できませんでした。そしてコンディションが悪いと必要な4局と交信するのが結構大変で、山頂のメリットを生かせる50MHz SSBなどもを持って行く必要があったことを思い出しました。

今の装備は、こんなものです。無線機はFT8のみですが、電池内蔵で重さは僅か133gしかありません。そして0.2WのQRPでも30分で5局程度は交信できるようになりました。

また、アンテナはカーボン釣竿になりましたが、当時EFHWでいろいろ試みたけど共用化できなかった50MHzも今回は使えます。これだけで7~50MHzまで出れるのは嬉しいです

それぞれの重さをまとめて比較すると現在は、当時の目標2kgの重量のなんと半分の1kg以下になっていることが分かりました

今回のリストにスマホなども書いてますが、無線をしなくても持って行くものだし、また、アンテナチューナーはコイル切替とバリコン1個なので、アンテナアナライザーも持って行かなくても受信の信号メータで同調点はある程度判断可能です。

体力が落ちてSOTAも難しくなってきましたが、装備が軽くなった分、楽しめるようになったと感じています

さて、今はどのくらいになったのか確認&比較してみました。

参考までに当時の装備です。バッテリーやケーブルが写っていませんが懐かしいですね。自作トランシーバーはアルミケースのもので7から50MHzの3W CW運用ができますが、当時、山頂の低いワイヤアンテナ+7MHz CWではなかなか交信できませんでした。そしてコンディションが悪いと必要な4局と交信するのが結構大変で、山頂のメリットを生かせる50MHz SSBなどもを持って行く必要があったことを思い出しました。

今の装備は、こんなものです。無線機はFT8のみですが、電池内蔵で重さは僅か133gしかありません。そして0.2WのQRPでも30分で5局程度は交信できるようになりました。

また、アンテナはカーボン釣竿になりましたが、当時EFHWでいろいろ試みたけど共用化できなかった50MHzも今回は使えます。これだけで7~50MHzまで出れるのは嬉しいです

それぞれの重さをまとめて比較すると現在は、当時の目標2kgの重量のなんと半分の1kg以下になっていることが分かりました

今回のリストにスマホなども書いてますが、無線をしなくても持って行くものだし、また、アンテナチューナーはコイル切替とバリコン1個なので、アンテナアナライザーも持って行かなくても受信の信号メータで同調点はある程度判断可能です。

体力が落ちてSOTAも難しくなってきましたが、装備が軽くなった分、楽しめるようになったと感じています

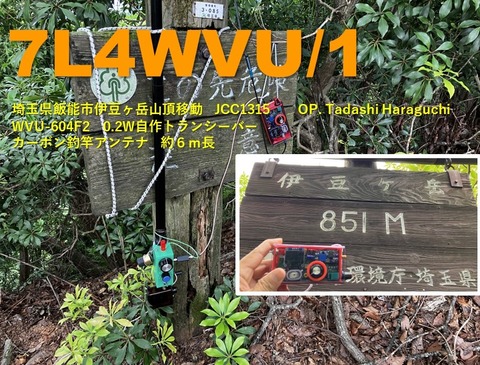

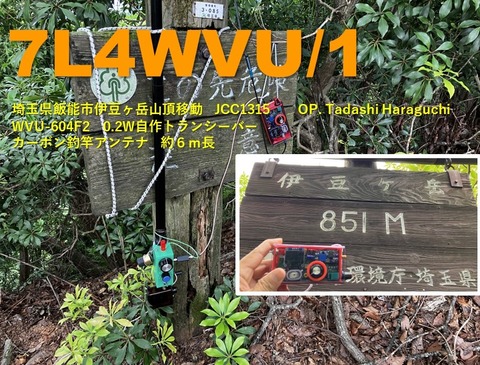

伊豆ヶ岳(SOTA JA/ST-013)移動

(2023/6/21 10:40:58)

伊豆ヶ岳(SOTA JA/ST-013)移動

(2023/6/21 10:40:58)

週一回の山歩きですが、今週は後半が雨模様ということで 6/20(火)に埼玉県飯能市の伊豆ヶ岳(851m)に登ってHFを運用してきました。

朝9時に西武線 正丸駅に到着。森の中の川沿いの道を上って、途中結構きつい上りもありましたが1040に到着。山頂付近は、タモリ俱楽部でよく聞く「チャート」と言われる生物の死骸からできた岩が沢山ありました。

ここには、6~7年位前に登ってSOTAで7MHz CWで5WとEFHWワイヤで運用を行い沢山の局と交信できた記憶がありますが、今回は0.2W FT8と6m釣竿なのでかなり貧弱な設備となります。

設営はこんな感じです。釣竿を地面に差し込んで看板に軽く紐で固定しています。ラジアル線は10mを1本地面に張っています。周りに木が多く景色はほとんど見えません

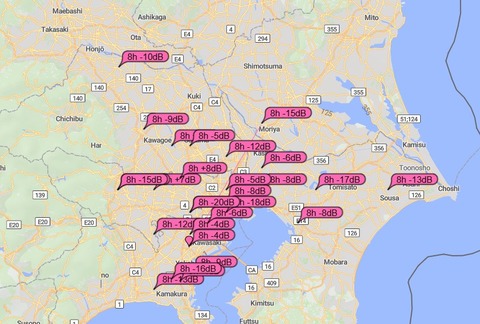

この状態で、7MHz 5局と交信して、10MHzにもQSYしましたが応答はありませんでした。最後に28MHzも出てみました。PSKRではこんな感じでした。

<7MHz>近距離ですが、いつものように飛んでます。SWRは2以下には下がりませんでした

<28MHz>やはりこのアンテナ、他のバンドに比べて10mバンドはよく飛びます。今回も近くですが2局呼んできてくれましたし、関東圏でも多くのリポートが上がり遠くまで飛んでいました。

地図を拡大するとEスポで九州、そして海外はハワイまで飛んでいました(笑)

そのあと、各バンドを運用して飛んでるチェックをしたかったのですが、小学生の遠足軍団が登ってきてお昼ご飯を食べてあまりの煩さに撤収しました。

今回は、そんなに暑くなかったので温泉はなし。最寄り駅まで戻って、ハイボールが半額と書いてあったので水分補給を行いました。

交信頂いた方々、ありがとうございました。QSLは、hQSLで発行済です。

朝9時に西武線 正丸駅に到着。森の中の川沿いの道を上って、途中結構きつい上りもありましたが1040に到着。山頂付近は、タモリ俱楽部でよく聞く「チャート」と言われる生物の死骸からできた岩が沢山ありました。

ここには、6~7年位前に登ってSOTAで7MHz CWで5WとEFHWワイヤで運用を行い沢山の局と交信できた記憶がありますが、今回は0.2W FT8と6m釣竿なのでかなり貧弱な設備となります。

設営はこんな感じです。釣竿を地面に差し込んで看板に軽く紐で固定しています。ラジアル線は10mを1本地面に張っています。周りに木が多く景色はほとんど見えません

この状態で、7MHz 5局と交信して、10MHzにもQSYしましたが応答はありませんでした。最後に28MHzも出てみました。PSKRではこんな感じでした。

<7MHz>近距離ですが、いつものように飛んでます。SWRは2以下には下がりませんでした

<28MHz>やはりこのアンテナ、他のバンドに比べて10mバンドはよく飛びます。今回も近くですが2局呼んできてくれましたし、関東圏でも多くのリポートが上がり遠くまで飛んでいました。

地図を拡大するとEスポで九州、そして海外はハワイまで飛んでいました(笑)

そのあと、各バンドを運用して飛んでるチェックをしたかったのですが、小学生の遠足軍団が登ってきてお昼ご飯を食べてあまりの煩さに撤収しました。

今回は、そんなに暑くなかったので温泉はなし。最寄り駅まで戻って、ハイボールが半額と書いてあったので水分補給を行いました。

交信頂いた方々、ありがとうございました。QSLは、hQSLで発行済です。

TE-2101アンテナアナライザー頒布の受付をしばらく中止致します

(2023/6/15 19:35:35)

TE-2101アンテナアナライザー頒布の受付をしばらく中止致します

(2023/6/15 19:35:35)

アンテナアナライザーの申し込みを継続して受け付けておりましたが、受付数が製作数を大幅に上回っていることと、下記イベントでの出展が4か月連続で続くこともあり、しばらくの間、受付を中止させて頂きます。(すでに申し込みいただいた方は少しずづですが製作して連絡をしますので連絡をお待ちください。)

なお、これから入手ご希望の方は、2023年は以下のイベントのAKC(アマチュアキットクリエイターズ)ブースで頒布予定しています(製作数は、イベントが続くため5~10台程度です。毎回、すぐに品切れになりますが、仕事の合間に趣味で製作していることもありご理解お願いします)

●7月 関西ハムフェスティバル

●8月 ハムフェア

●9月 北海道ハムエア

●10月 JARL東京支部 ハムの集い(八王子 片倉)→出展中止の可能性あり

なお、これから入手ご希望の方は、2023年は以下のイベントのAKC(アマチュアキットクリエイターズ)ブースで頒布予定しています(製作数は、イベントが続くため5~10台程度です。毎回、すぐに品切れになりますが、仕事の合間に趣味で製作していることもありご理解お願いします)

●7月 関西ハムフェスティバル

●8月 ハムフェア

●9月 北海道ハムエア

●10月 JARL東京支部 ハムの集い(八王子 片倉)→出展中止の可能性あり

execution time : 0.052 sec