無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

現在データベースには 420 件のデータが登録されています。

FT8 トランシーバー(WVU-604F)の免許申請方法

(2022/12/30 8:04:41)

FT8 トランシーバー(WVU-604F)の免許申請方法

(2022/12/30 8:04:41)

WVU-604Fの免許申請について、私はTSSに申請して指摘事項なしで3日後に保証が得られていますので特に問題はありません。

頒布資料の取扱説明書 の末尾に自作装置の免許申請方法のリンクを示していますが、一般資料なのでもう少し詳しいものを作る必要があると思っていました。

現在部品待ちで10名程度しか頒布していないので、のんびりしていたら、SNSで保証認定がうまくいかなかった書き込みを発見。これはいかんと思って詳細なものを作成しています。

内容は、私の免許申請内容となるので資料はお申込みいただいた方のみダウンロードできるようにさせて頂きます。もちろん転送、Web掲載、および配布など全て禁止ということでお願いします。

現在、TSSでは2~5日程度で保証が発行されると思います。その後、総通の審査が完了するのにひと月かかりますが、局免許の範囲であれば届け出となりますので保証が得られた時点で運用可能になると思えます(ちょっとグレーなので、私の場合は、総通の審査完了を待って運用しておりますが)

頒布資料の取扱説明書 の末尾に自作装置の免許申請方法のリンクを示していますが、一般資料なのでもう少し詳しいものを作る必要があると思っていました。

現在部品待ちで10名程度しか頒布していないので、のんびりしていたら、SNSで保証認定がうまくいかなかった書き込みを発見。これはいかんと思って詳細なものを作成しています。

内容は、私の免許申請内容となるので資料はお申込みいただいた方のみダウンロードできるようにさせて頂きます。もちろん転送、Web掲載、および配布など全て禁止ということでお願いします。

現在、TSSでは2~5日程度で保証が発行されると思います。その後、総通の審査が完了するのにひと月かかりますが、局免許の範囲であれば届け出となりますので保証が得られた時点で運用可能になると思えます(ちょっとグレーなので、私の場合は、総通の審査完了を待って運用しておりますが)

太陽光発電のアマチュア無線への妨害について(2)

(2022/12/25 13:48:47)

太陽光発電のアマチュア無線への妨害について(2)

(2022/12/25 13:48:47)

続編です。

まず、前回の記事にコメントを書いていただいた方のブログです。この方も私と同じような50MHzの妨害を受けておられアクションを取られていました。対策をしてもらい少しは改善したようですが...

https://blog.goo.ne.jp/clean_environment/arcv

私の方は、問題と思われる太陽光発電は、おそらくお向かいの家かなと思っています。お子さんが私の子供と偶然にも同級生ということもあり仲良くお付き合いをさせて頂いており、パソコンなどのトラブルの時に私がお邪魔して対応したりしています。

そのため、お話して調査してメーカーに連絡を取ることは簡単なのですが、私自身、仕事、親の介護、自作品の頒布などで毎日忙しく無線には殆ど出ていないということで本件に改善することに時間を使う気持ちは全くありません。(DXを追いかけていた20年前であったらメーカーに文句を言って何度も対応させたかもしれませんが)

しかし、まったく同じ被害を受けているアマチュア無線家が結構おられ、このままだと大変なことになると感じたので、総務省からメーカーに対して指導ができないものか思い、この春、総務省を退官した大学時代の友人にSNSで聴いてみることにしたところ申告するのがよいということでした。

また、ツイッターでは、OMから親切にも「 電波法第101条を発動するように、関東総通(電磁環境担当)03-6238-1804に請求してください。」とアドバイスを頂きました。ここで 電波法 の該当箇所を以下に貼っておきます。

(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)

他にも該当法令があるかもしれませんが、これを読むと 総務大臣が措置の命令をすることができるのは妨害を発生している装置メーカーや施工会社に対してでなく、その設備の所有者である ということが分かります。 (他の方から太陽光発電装置の仕様については経済産業省ということなので別の法律で規定はあるかも)

言い換えれば、 今後、東京都で義務になった太陽光発電で発生する妨害電波の責任は、電波のことを何も知らないで装置を設置した一般市民にあるということです。 これには大変ショックを受けました。義務で設置した装置が妨害電波で訴訟されて費用を負担する可能性があります。それも非常に高い確度で。。。

なお、ツイッターでいろいろアドバイス頂いたOMからは、以下のような書き込みもありましたのでまとめて書いておきます。 なんと法律に基づいて設置者に損害を負担させることをされた方がいらっしゃるようです ( OMコメント③参照 ) 。

...そんなことまでしてやる無線って楽しいの??損害負担先はメーカー、施工会社であり、設置者ではないですよね。行政にはきちんと指導してもらいたいです。

OMコメント①

①総通から電波法第101条の(第82条を準用して)改善措置命令 ②設置者に直接措置要求 ③改善ない場合は地裁に調停申請 という手があります。

OMコメント②

調停を有利にするには、①当事者の直接交渉 ②総通の措置命令 が必要です。

OMコメント③

設置者との話し合いは、どの段階かは作戦ですが、やりたくないでは済みません。 いくら金をかけるかという双方の妥協しか無いです。 JA1*局は隣に40m鉄塔と無線室を提供させました。条件闘争だからできた最善の方法です。

<最後に総務省の電話回答です>

思った通りの結果でした。ご参考。

総務省の 電磁環境担当に電話したところ、「アマチュア局の場合は当事者間で話をするように」と言われ、こちらから電波法の話をしたところ監視担当から電話させますということになりました。

その後の監視担当者との電話結果は、①太陽光発電の妨害はHF20メガくらいのものと思っていた。②メガソーラーなどでは出向いて対応したことはあるがアマチュア無線については当事者間で話をする方針③今回の事例は記録して必要であれば調査する。

いろいろ勉強になりました。

まず、前回の記事にコメントを書いていただいた方のブログです。この方も私と同じような50MHzの妨害を受けておられアクションを取られていました。対策をしてもらい少しは改善したようですが...

https://blog.goo.ne.jp/clean_environment/arcv

私の方は、問題と思われる太陽光発電は、おそらくお向かいの家かなと思っています。お子さんが私の子供と偶然にも同級生ということもあり仲良くお付き合いをさせて頂いており、パソコンなどのトラブルの時に私がお邪魔して対応したりしています。

そのため、お話して調査してメーカーに連絡を取ることは簡単なのですが、私自身、仕事、親の介護、自作品の頒布などで毎日忙しく無線には殆ど出ていないということで本件に改善することに時間を使う気持ちは全くありません。(DXを追いかけていた20年前であったらメーカーに文句を言って何度も対応させたかもしれませんが)

しかし、まったく同じ被害を受けているアマチュア無線家が結構おられ、このままだと大変なことになると感じたので、総務省からメーカーに対して指導ができないものか思い、この春、総務省を退官した大学時代の友人にSNSで聴いてみることにしたところ申告するのがよいということでした。

また、ツイッターでは、OMから親切にも「 電波法第101条を発動するように、関東総通(電磁環境担当)03-6238-1804に請求してください。」とアドバイスを頂きました。ここで 電波法 の該当箇所を以下に貼っておきます。

(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)

第82条 総務大臣は、第4条第1号から第3号までに掲げる無線局 (以下 「免許等を要しない無線局」 という。) の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。

3 第39条の9第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

(無線設備の機能の保護)

第101条 第82条第1項の規定は、無線設備以外の設備 (前条の設備を除く。) が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。

他にも該当法令があるかもしれませんが、これを読むと 総務大臣が措置の命令をすることができるのは妨害を発生している装置メーカーや施工会社に対してでなく、その設備の所有者である ということが分かります。 (他の方から太陽光発電装置の仕様については経済産業省ということなので別の法律で規定はあるかも)

言い換えれば、 今後、東京都で義務になった太陽光発電で発生する妨害電波の責任は、電波のことを何も知らないで装置を設置した一般市民にあるということです。 これには大変ショックを受けました。義務で設置した装置が妨害電波で訴訟されて費用を負担する可能性があります。それも非常に高い確度で。。。

なお、ツイッターでいろいろアドバイス頂いたOMからは、以下のような書き込みもありましたのでまとめて書いておきます。 なんと法律に基づいて設置者に損害を負担させることをされた方がいらっしゃるようです ( OMコメント③参照 ) 。

...そんなことまでしてやる無線って楽しいの??損害負担先はメーカー、施工会社であり、設置者ではないですよね。行政にはきちんと指導してもらいたいです。

OMコメント①

①総通から電波法第101条の(第82条を準用して)改善措置命令 ②設置者に直接措置要求 ③改善ない場合は地裁に調停申請 という手があります。

OMコメント②

調停を有利にするには、①当事者の直接交渉 ②総通の措置命令 が必要です。

OMコメント③

設置者との話し合いは、どの段階かは作戦ですが、やりたくないでは済みません。 いくら金をかけるかという双方の妥協しか無いです。 JA1*局は隣に40m鉄塔と無線室を提供させました。条件闘争だからできた最善の方法です。

<最後に総務省の電話回答です>

思った通りの結果でした。ご参考。

総務省の 電磁環境担当に電話したところ、「アマチュア局の場合は当事者間で話をするように」と言われ、こちらから電波法の話をしたところ監視担当から電話させますということになりました。

その後の監視担当者との電話結果は、①太陽光発電の妨害はHF20メガくらいのものと思っていた。②メガソーラーなどでは出向いて対応したことはあるがアマチュア無線については当事者間で話をする方針③今回の事例は記録して必要であれば調査する。

いろいろ勉強になりました。

携帯用ワイヤレス充電器

(2022/12/23 19:45:05)

携帯用ワイヤレス充電器

(2022/12/23 19:45:05)

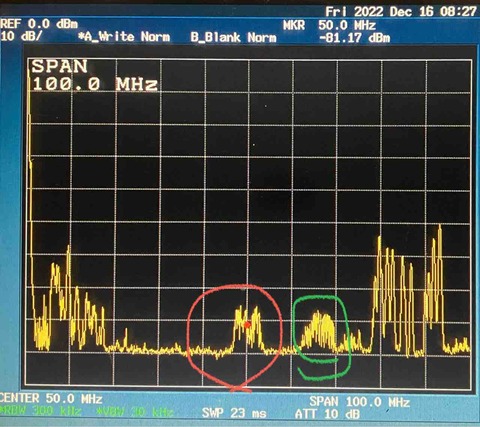

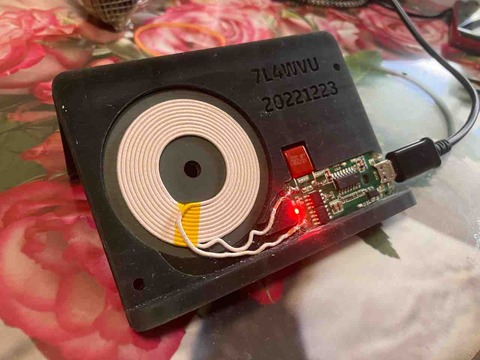

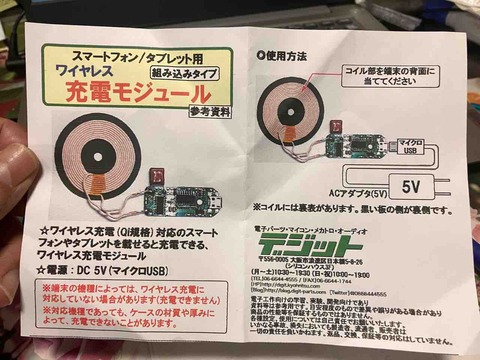

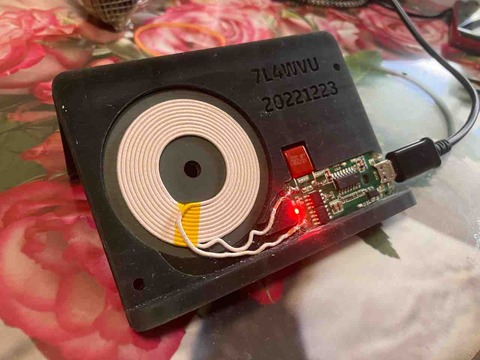

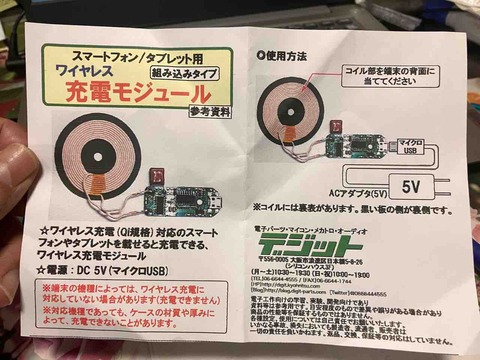

先日、大阪のデジットに行った時にワイヤレス充電モジュールが1200円で売られてました。

ケースなどなかったのですが、そういえば今年iPhoneを買い替えたのでワイヤレス充電対応したはずと店頭サンプル品に置いてみたところ、充電していたので購入しました。

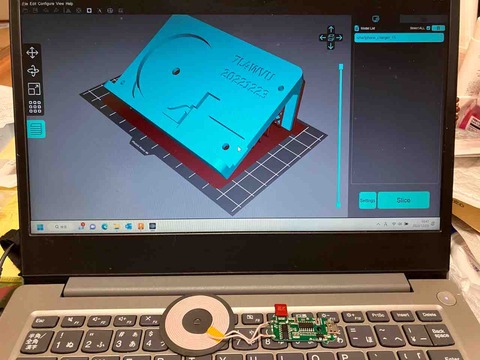

そのままでも使えるのですが断線も怖いので3Dプリンターで置き台を作りました。少し角度を持たせたので動画とか見ながら充電してくれるのが便利です。

光造形なので精度が高いのですが少しピッタリすぎたので基板を紙やすりで削って何とか嵌め込めました。

発熱もないようなので最終的にはこの上に薄いアクリル板を取り付けようと思っています。

携帯の充電ケーブルはすぐにダメになるのでこれでケーブル断線から解放されそうです。

このような3Dプリンターのstlデーターですが必要な方がおられましたらメールでデーターファイルを無料で送りますのでお知らせください。

ケースなどなかったのですが、そういえば今年iPhoneを買い替えたのでワイヤレス充電対応したはずと店頭サンプル品に置いてみたところ、充電していたので購入しました。

そのままでも使えるのですが断線も怖いので3Dプリンターで置き台を作りました。少し角度を持たせたので動画とか見ながら充電してくれるのが便利です。

光造形なので精度が高いのですが少しピッタリすぎたので基板を紙やすりで削って何とか嵌め込めました。

発熱もないようなので最終的にはこの上に薄いアクリル板を取り付けようと思っています。

携帯の充電ケーブルはすぐにダメになるのでこれでケーブル断線から解放されそうです。

このような3Dプリンターのstlデーターですが必要な方がおられましたらメールでデーターファイルを無料で送りますのでお知らせください。

アンテナアナライザー ソフトウェア変更(TE‐2101Bバージョン)

(2022/12/23 16:53:55)

アンテナアナライザー ソフトウェア変更(TE‐2101Bバージョン)

(2022/12/23 16:53:55)

頒布中の本アンテナアナライザーのソフトウェア設計を担当しているJE3QDZさんが以下改善してくれましたのでお知らせします。 今月(2022年12月)頒布分から変更しています。

取説は、以下のリンクの TE2101B のものを参照願います。

https://qdzlab.seesaa.net/article/483920724.html

変更箇所は以下の2点です。

①画面停止機能...特性グラフなどを写真で撮影するときにスイープ完了時にFunctionボタンを押すことで画面が停止します(屋外など明るい場所でスマホ撮影するとシャッター速度が速いため画面の一部しか撮影できないことがありましたが、画面を停止することで木陰とかに移動して写真撮影することができます。)

②温度特性...周囲温度により100MHz以下の表示が少し変動する点が改善されています

2022年12月頒布分から切り替わっています。

また、まだ基板が残ってますので、引き続き頒布申込を受け付けております。

どうぞよろしくお願いします

取説は、以下のリンクの TE2101B のものを参照願います。

https://qdzlab.seesaa.net/article/483920724.html

変更箇所は以下の2点です。

①画面停止機能...特性グラフなどを写真で撮影するときにスイープ完了時にFunctionボタンを押すことで画面が停止します(屋外など明るい場所でスマホ撮影するとシャッター速度が速いため画面の一部しか撮影できないことがありましたが、画面を停止することで木陰とかに移動して写真撮影することができます。)

②温度特性...周囲温度により100MHz以下の表示が少し変動する点が改善されています

2022年12月頒布分から切り替わっています。

また、まだ基板が残ってますので、引き続き頒布申込を受け付けております。

どうぞよろしくお願いします

太陽光発電のアマチュア無線への妨害について(1)

(2022/12/21 8:10:52)

太陽光発電のアマチュア無線への妨害について(1)

(2022/12/21 8:10:52)

12/13 東京都は、

新築一戸建て住宅などに太陽光発電パネル設置を義務付ける全国初の条例改正案を賛成多数で可決した。2025年4月から施行ということだ。

アマチュア無線家のSNSなどの書き込みをみていると、「どういう妨害がはいるのか」というものがあったので、私のケースを書いておきたい。

太陽光発電は、自宅の周りにすでに数件、設置されているが、我が家の無線環境においてかなり妨害を受けていると思える。これがアマチュア無線のアクティビティが下がった理由の一つにもなっている。

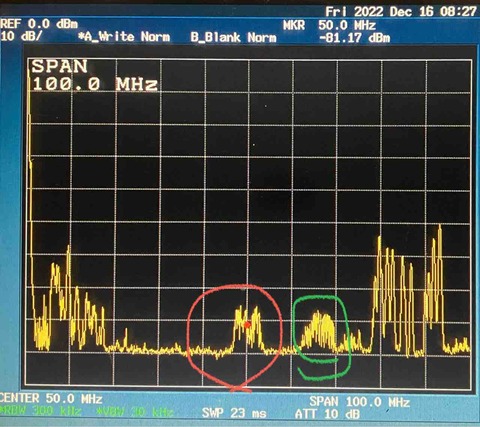

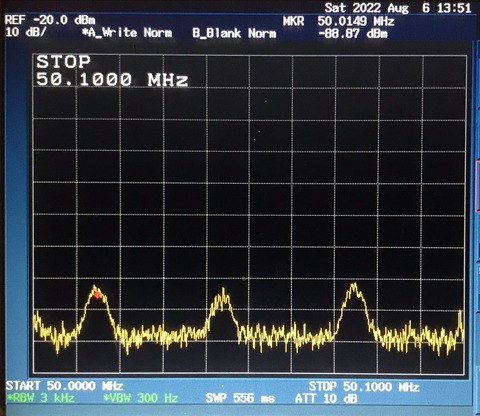

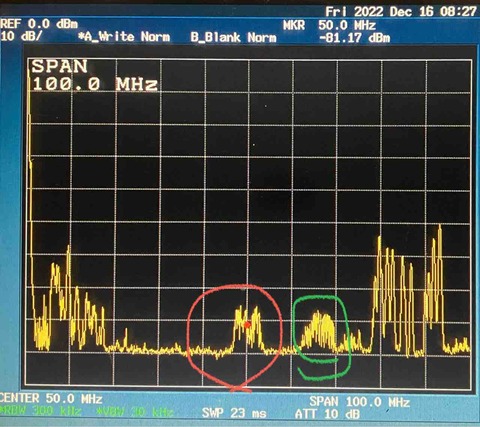

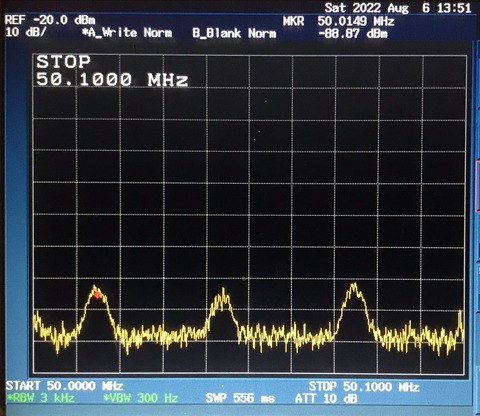

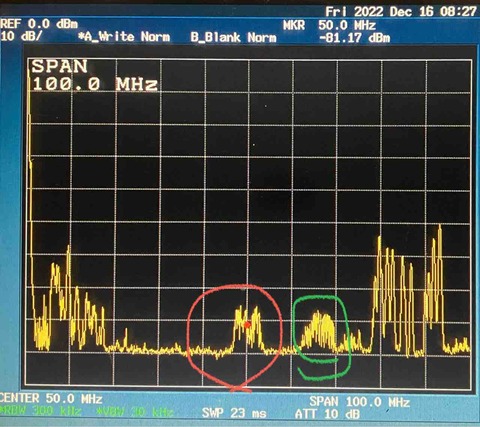

さて、どういう妨害があるのか。我が家の場合は、メインの50MHzの受信においてS9程度の妨害波が30kHzくらいおきに入る。スペアナにアンテナを接続したときの画像は以下の通り。他に防災無線などで使われている60~70MHz付近にもみられる。特定はできていないが、この妨害は晴天時の日中に出ていることから太陽光発電システムから発生しているものと思われる。

この雑音の山の周波数は少しずつ移動するのであるが、幅が10kHzくらいあり、FT8のメイン周波数の50.313MHzにドンピシャでいることが多く、弱い局の受信はできない。

まったく、困ったものだ。無線機には、受信時において副次的に発する電波の強度の規定を4nW(-54dBm)と超厳しい規格を設定していながら、この妨害電波の出力はおそらくその1000倍以上は軽くでていると思う。

ちなみに、これは我が家だけでなく、ツイッターをみていたら、同じように50MHzに妨害があった局の書き込みがあった。このスペアナ写真をみると先のものとほぼ同じなのでメーカーも同じものと思われます。

アマチュア無線家のSNSなどの書き込みをみていると、「どういう妨害がはいるのか」というものがあったので、私のケースを書いておきたい。

太陽光発電は、自宅の周りにすでに数件、設置されているが、我が家の無線環境においてかなり妨害を受けていると思える。これがアマチュア無線のアクティビティが下がった理由の一つにもなっている。

さて、どういう妨害があるのか。我が家の場合は、メインの50MHzの受信においてS9程度の妨害波が30kHzくらいおきに入る。スペアナにアンテナを接続したときの画像は以下の通り。他に防災無線などで使われている60~70MHz付近にもみられる。特定はできていないが、この妨害は晴天時の日中に出ていることから太陽光発電システムから発生しているものと思われる。

この雑音の山の周波数は少しずつ移動するのであるが、幅が10kHzくらいあり、FT8のメイン周波数の50.313MHzにドンピシャでいることが多く、弱い局の受信はできない。

まったく、困ったものだ。無線機には、受信時において副次的に発する電波の強度の規定を4nW(-54dBm)と超厳しい規格を設定していながら、この妨害電波の出力はおそらくその1000倍以上は軽くでていると思う。

ちなみに、これは我が家だけでなく、ツイッターをみていたら、同じように50MHzに妨害があった局の書き込みがあった。このスペアナ写真をみると先のものとほぼ同じなのでメーカーも同じものと思われます。

50MHzのCWのコンテスト帯域に

— JI1PVV@AKC (@ji1pvv1) August 6, 2022

ソラーの侵入者有り

自宅での参加は無理そう

別のバンドに出ます pic.twitter.com/wldweh3e9B

Ogaki Mini Maker Faire2022終わりました(出展まとめ)

(2022/12/20 5:39:37)

Ogaki Mini Maker Faire2022終わりました(出展まとめ)

(2022/12/20 5:39:37)

12/3-4にかけて岐阜県大垣市のソフトピアジャパンで開催された Ogaki

Mini Maker Faire 2022 が終了しました。ご来場頂きました皆様、大変ありがとうございました。

1.まえおき(参加動機の振り返りなど)

イベント参加の動機は、9月に東京ビッグサイトで開催されたイベントに初めて見に行って、多くの若者たちが面白い自作品を展示する活気のあるイベントに大変刺激を受けたことです。

ただ、電子工作がメインの自作愛好家のイベントであるに関わらず、無線やラジオ関係の展示が全くなかったので、非常に寂しく思いました。

それなら自分で出展して無線の自作の面白さを若い方にお伝えできないかと、9月に申し込みを行い、なにも分からないまま、①物理会場の出展、②メタバース会場(VR,AR)、 ③2D会場 、そして④プレゼンテーションまでフルエントリしてしまいました。

申し込み時点で、メタバースとか全く知識がなく、ZOOm説明会でも話されている言葉がよくわからなくてパニックになりそうでしたが、本を買ってきて勉強して何とかVRコンテンツなど間に合わせることができました。やれやれです、ホント

2.展示説明について

さて、前置きが長くなりましたが、準備は前のブログに書きましたので続きとなります。

初日、12時から会場となりましたが、私のブースは一番奥なのでしばらく全く人通りがありませんでした。いつも参加しているアマチュア無線のイベントだと、頒布品を買うために開幕ダッシュで多くの方に来ていただけるので偉い違いです(笑)

それでも、前を通った子供たちや若い方々が声をかけてくれたり、大阪や東海地区の無線仲間や高校の無線クラブのときの先輩や同級生も来て久しぶりの再会もできました。2日間を通して、誰かがブース前で作品を見てくれている感じで、暇になることがないのはよかったのですが、一人で出展しているので食事やトイレにもいけないのは参りました(笑)。

まあ、アマチュア無線でもマイコンや3Dプリンターを使って自作している人がいることも知ってもらえたのではないかな。また、無線というのはどういうものなのかとか、免許の取り方なども多くの方に説明したので、少しは無線のPRになったのではと思っています。(写真は、私の作品とブースで対応の様子)

展示でよかったのは、子供や女性たちが結構立ち止まってくれたことで、自作トランシーバーのデザインや色が可愛いと何度も聴くことができました。また、子供たちは、モールス信号を打電するパドルが大変お気に入りで、結構遊んでもらえました(写真下)。

★ブースの展示作品は、以下のyoutube動画でご覧いただけます。

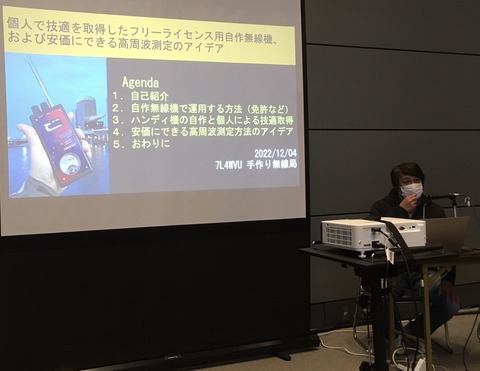

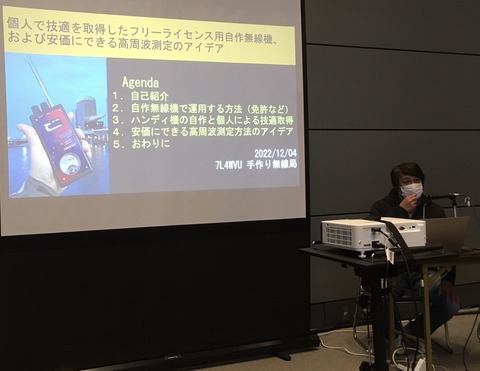

3.プレゼンテーション

大垣という地方のイベントでしかも自作無線というマイナーなテーマなので、プレゼンをみに来てくれる人はいるのだろうかと不安でした。2日めの14:30からプレゼンをしましたが、開始時には満席になっていて、聞いてみたところ半分以上は無線をやられていない方だったので嬉しかったです。

また、プレゼンはyoutubeでライブ配信されたので、来れなかった方にも見て頂けたようです。

下のリンクで、録画も見ることができますのでよろしければご覧ください。

(長い動画なのでパソコン推奨。04:30:00から04:50:00までです)

https://youtu.be/zG_C8q3z954

4.おわりに

2日間の展示は、初めてのイベントでいろいろ苦労したせいか、終わったときは何とも言えない達成感を得ることができました。まわりの方々ともいろいろお話できて楽しかったです。ただ、見学は殆どする時間はなかったことが残念です。大垣のイベントは隔年開催なので次は2024となります。

私は次のMaker Faire Tokyo 2023に向けて新しい作品を作っていきたいと思っています。次は、自作の無線関係でMaker Faireに参加してみたいという仲間と準備をしたいので、興味のある方は、ぜひご連絡お願いします

1.まえおき(参加動機の振り返りなど)

イベント参加の動機は、9月に東京ビッグサイトで開催されたイベントに初めて見に行って、多くの若者たちが面白い自作品を展示する活気のあるイベントに大変刺激を受けたことです。

ただ、電子工作がメインの自作愛好家のイベントであるに関わらず、無線やラジオ関係の展示が全くなかったので、非常に寂しく思いました。

それなら自分で出展して無線の自作の面白さを若い方にお伝えできないかと、9月に申し込みを行い、なにも分からないまま、①物理会場の出展、②メタバース会場(VR,AR)、 ③2D会場 、そして④プレゼンテーションまでフルエントリしてしまいました。

申し込み時点で、メタバースとか全く知識がなく、ZOOm説明会でも話されている言葉がよくわからなくてパニックになりそうでしたが、本を買ってきて勉強して何とかVRコンテンツなど間に合わせることができました。やれやれです、ホント

2.展示説明について

さて、前置きが長くなりましたが、準備は前のブログに書きましたので続きとなります。

初日、12時から会場となりましたが、私のブースは一番奥なのでしばらく全く人通りがありませんでした。いつも参加しているアマチュア無線のイベントだと、頒布品を買うために開幕ダッシュで多くの方に来ていただけるので偉い違いです(笑)

それでも、前を通った子供たちや若い方々が声をかけてくれたり、大阪や東海地区の無線仲間や高校の無線クラブのときの先輩や同級生も来て久しぶりの再会もできました。2日間を通して、誰かがブース前で作品を見てくれている感じで、暇になることがないのはよかったのですが、一人で出展しているので食事やトイレにもいけないのは参りました(笑)。

まあ、アマチュア無線でもマイコンや3Dプリンターを使って自作している人がいることも知ってもらえたのではないかな。また、無線というのはどういうものなのかとか、免許の取り方なども多くの方に説明したので、少しは無線のPRになったのではと思っています。(写真は、私の作品とブースで対応の様子)

展示でよかったのは、子供や女性たちが結構立ち止まってくれたことで、自作トランシーバーのデザインや色が可愛いと何度も聴くことができました。また、子供たちは、モールス信号を打電するパドルが大変お気に入りで、結構遊んでもらえました(写真下)。

★ブースの展示作品は、以下のyoutube動画でご覧いただけます。

3.プレゼンテーション

大垣という地方のイベントでしかも自作無線というマイナーなテーマなので、プレゼンをみに来てくれる人はいるのだろうかと不安でした。2日めの14:30からプレゼンをしましたが、開始時には満席になっていて、聞いてみたところ半分以上は無線をやられていない方だったので嬉しかったです。

また、プレゼンはyoutubeでライブ配信されたので、来れなかった方にも見て頂けたようです。

下のリンクで、録画も見ることができますのでよろしければご覧ください。

(長い動画なのでパソコン推奨。04:30:00から04:50:00までです)

https://youtu.be/zG_C8q3z954

4.おわりに

2日間の展示は、初めてのイベントでいろいろ苦労したせいか、終わったときは何とも言えない達成感を得ることができました。まわりの方々ともいろいろお話できて楽しかったです。ただ、見学は殆どする時間はなかったことが残念です。大垣のイベントは隔年開催なので次は2024となります。

私は次のMaker Faire Tokyo 2023に向けて新しい作品を作っていきたいと思っています。次は、自作の無線関係でMaker Faireに参加してみたいという仲間と準備をしたいので、興味のある方は、ぜひご連絡お願いします

来月のOgaki mini Maker faireに出展します

(2022/12/12 20:28:59)

来月のOgaki mini Maker faireに出展します

(2022/12/12 20:28:59)

来月12/3~4に開催されるMaker Faireの出展審査にパスしましたので連日出展準備を進めています。

私の出展テーマは、5x5cm基板で作るアマチュア無線局ということで、これまで作った小型無線機や付属装置などを展示します(頒布はありません)。また、12/4には、技適を取得したCB無線機と安価になった高周波測定という題目でプレゼンテーションも行います。

Maker Faireは、電子工作、クラフト、ロボティクス、モビリティ、科学、アート/デザイン、電子楽器など、様々な分野のつくり手「Maker」たちが全国から集まり、つくったものを見せ、語り、その楽しさを共有するDIYの祭典です。

今回のMaker faireはミニ版で岐阜県大垣市で開催されます。コロナ対策もあり出展者は100グループ程度と制限されていますが、面白い展示がたくさん。女性や子供も楽しめるイベントで入場無料となっていますのでDIY好きのお近くの方など如何でしょうか。

また、今回は初の試みということでメタバース会場も用意されています。VRやARのコンテンツ作成はこれまでやったことがなかったのですが、今後はこういう展示会も増えると思い、挑戦してみることにしました。

しかし、先週末にネットで説明会があったのですが、どういう展示にしたら良いのか全く見当がつきません

AKC忘年会

(2022/12/12 5:36:03)

AKC忘年会

(2022/12/12 5:36:03)

12/10 秋葉原にてAKCアマチュアキットクリエイターズの忘年会を行いました。

参加は9名。新しい仲間も2名加わりました。来年のイベントとしては、とりあえず関ハム、ハムフェアには参加予定です。

その他のイベントも可能な限り出展予定しておりますので宜しくお願いします。

また、電子装置を自分用に作るだけでなく、オリジナルのキットや完成品をアマチュアの仲間に頒布してみたい方がおられましたら一緒に活動してみませんか(^^)

参加は9名。新しい仲間も2名加わりました。来年のイベントとしては、とりあえず関ハム、ハムフェアには参加予定です。

その他のイベントも可能な限り出展予定しておりますので宜しくお願いします。

また、電子装置を自分用に作るだけでなく、オリジナルのキットや完成品をアマチュアの仲間に頒布してみたい方がおられましたら一緒に活動してみませんか(^^)

基板輸入の消費税の請求が来た

(2022/12/9 5:56:28)

基板輸入の消費税の請求が来た

(2022/12/9 5:56:28)

親の老人ホームへの引っ越しを終えて久しぶりに自宅に戻りました。

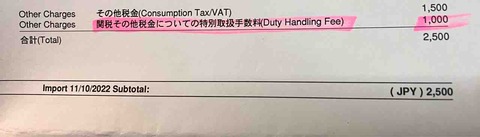

郵便物を整理していたら、Fedexから請求書がきており、よくみると税処理の請求でした。金額は、2500円と輸入金額111ドル程度に対して結構な額です。

これは、JLCPCBに発注した部品実装済の基板に対するもので、これまで無税と思っていたので調べてみました。

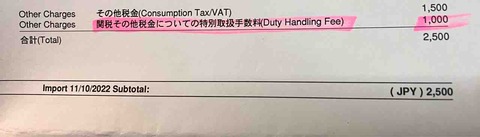

今回の請求金額の内訳は以下の通りです。

申告価格 16,347円(US111.08ドル)に対して

消費税 1,200円(税率7.8%)

地方消費税 300円(税率2.2%)

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

合計 1,500円

これに Fedexの手数料がなんと1,000円 で、合計2,500円となりました(汗)

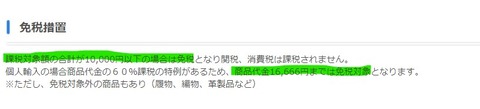

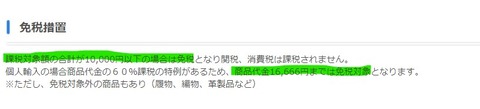

輸入税については、会社勤めのときに部門の輸出入管理責任者になっていたこともあり、チェックはしていたのです。しかし、個人輸入の場合は16,666円まで消費税はかからないはずなのでおかしい(以下資料より)。

今回のInvoiceをみると Wiress radio HS code 852990で申告とありました。

そういえば、FT8トランシーバーの部品サービス発注の際にJLCPCBのホームページに目的を選ぶところがあり、これは基板屋さんが営業的な資料としてアンケートをとっていると思いこんでおりました。

いつもは、DIYとか選んでいたのですが、FT8トランシーバーなのでWireless radioを選んだ記憶があります。しかも台数は20台。。。

おそらくこれにより、個人輸入でなく一般輸入と分類されて、免税の上限が10,000円となってしまったのでしょう。

この項目は税関申告のために使われるものと初めて分かりました(汗)

基板のみの輸入だとここまで高額になることはないと思いますが、部品実装サービスを使う場合は、消費税のことも考えておく必要があります。DIY目的であればおそらく今回の消費税は請求されなかったと思います。

みなさんも注意しましょう。。。

郵便物を整理していたら、Fedexから請求書がきており、よくみると税処理の請求でした。金額は、2500円と輸入金額111ドル程度に対して結構な額です。

これは、JLCPCBに発注した部品実装済の基板に対するもので、これまで無税と思っていたので調べてみました。

今回の請求金額の内訳は以下の通りです。

申告価格 16,347円(US111.08ドル)に対して

消費税 1,200円(税率7.8%)

地方消費税 300円(税率2.2%)

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

合計 1,500円

これに Fedexの手数料がなんと1,000円 で、合計2,500円となりました(汗)

輸入税については、会社勤めのときに部門の輸出入管理責任者になっていたこともあり、チェックはしていたのです。しかし、個人輸入の場合は16,666円まで消費税はかからないはずなのでおかしい(以下資料より)。

今回のInvoiceをみると Wiress radio HS code 852990で申告とありました。

そういえば、FT8トランシーバーの部品サービス発注の際にJLCPCBのホームページに目的を選ぶところがあり、これは基板屋さんが営業的な資料としてアンケートをとっていると思いこんでおりました。

いつもは、DIYとか選んでいたのですが、FT8トランシーバーなのでWireless radioを選んだ記憶があります。しかも台数は20台。。。

おそらくこれにより、個人輸入でなく一般輸入と分類されて、免税の上限が10,000円となってしまったのでしょう。

この項目は税関申告のために使われるものと初めて分かりました(汗)

基板のみの輸入だとここまで高額になることはないと思いますが、部品実装サービスを使う場合は、消費税のことも考えておく必要があります。DIY目的であればおそらく今回の消費税は請求されなかったと思います。

みなさんも注意しましょう。。。

Ogaki Mini Maker Faire 2022の準備

(2022/12/4 19:25:17)

Ogaki Mini Maker Faire 2022の準備

(2022/12/4 19:25:17)

12/3-4開催のOgaki Mini Maker Faireの準備のため大阪から大垣に移動しました。

会場まで徒歩30分で会場のソフトピアジャパンに到着。フロアでは織田信長がお迎えしてくれました。

初めてのMaker Faireイベントで個人参加ですが、両隣はIT企業、向かいはSONYとプリント基板でお世話になってるFusion。

真面目にお仕事で絶営されてるので、さすがに今までジャンク市のようなイベントとは全然レベルが違います。

こちらの展示は手作り感満載で凄く見劣りしますが気にしない

execution time : 0.049 sec