無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

現在データベースには 420 件のデータが登録されています。

50MHz 移動用ダイポールアンテナ

(2022/6/26 10:14:17)

50MHz 移動用ダイポールアンテナ

(2022/6/26 10:14:17)

1.37m長のロッドアンテナを使って50MHz用の移動用のダイポールアンテナを製作しました。

50MHz用とするには少し長さが不足しますのでローディングコイルを入れてマッチングをとっています。バランは、入ってませんが問題なく動作します。

●仕様

①周波数帯 50MHz帯

②コネクタ BNC

③VSWR 1.5以下 ( 周囲に何もない条件、50.3MHz, 地上高2mにて)

④重さ 151g(同軸ケーブル、吊り下げ用フック含まず)

⑤外観 WxDxH= 90 x 26 x 40 mm (突起物除く)

⑥固定方法 吊り下げ方式

⑦耐電力 50W以下

⑧材質 PLA(50度くらいより高い温度で変形の恐れがあります。高温の車内などに放置しないように注意してください)

⑨その他 屋外で長期間で使用する設計ではありません。また防水にもなっていませんので短時間の移動運用でご使用ください(長期間の屋外での設置はできません)。

●構成

ロッドアンテナは、使用時にネジ込みます。使用していないときは取り外せるのでコンパクトに収まります

●使い方

ポールに吊り下げフックを挟み、アンテナを引っ掛けます。そのままだと振動で外れることがありますので、紐やマジックテープなどでポールに同軸を固定しておいてください。

マスト径は、15~30mmくらいで使えるようです。また、吊り下げクランプの重量は、600gまでとなっております。アンテナのみの重量は151gなので同軸ケーブルの重量が吊り下げクランプの荷重にならないようにケーブルもマストに固定しておきましょう。

ロッドアンテナは、あまり強くネジ込むと中のナットが緩む恐れがあります。

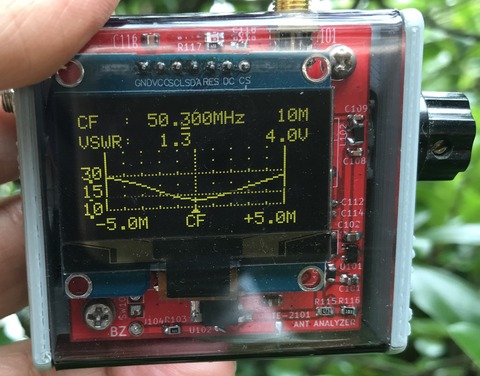

●特性

短縮していますが、少しですので特に問題はありません。屋外で地上高2mで測定したVSWR特性は以下の通りです。

●その他

本アンテナは、今年の関ハム、ハムフェアで頒布予定です。(このサイズのロッドアンテナは現状入手が困難のため、手持ち数台のみの頒布になる見込みです)

50MHz用とするには少し長さが不足しますのでローディングコイルを入れてマッチングをとっています。バランは、入ってませんが問題なく動作します。

●仕様

①周波数帯 50MHz帯

②コネクタ BNC

③VSWR 1.5以下 ( 周囲に何もない条件、50.3MHz, 地上高2mにて)

④重さ 151g(同軸ケーブル、吊り下げ用フック含まず)

⑤外観 WxDxH= 90 x 26 x 40 mm (突起物除く)

⑥固定方法 吊り下げ方式

⑦耐電力 50W以下

⑧材質 PLA(50度くらいより高い温度で変形の恐れがあります。高温の車内などに放置しないように注意してください)

⑨その他 屋外で長期間で使用する設計ではありません。また防水にもなっていませんので短時間の移動運用でご使用ください(長期間の屋外での設置はできません)。

●構成

ロッドアンテナは、使用時にネジ込みます。使用していないときは取り外せるのでコンパクトに収まります

●使い方

ポールに吊り下げフックを挟み、アンテナを引っ掛けます。そのままだと振動で外れることがありますので、紐やマジックテープなどでポールに同軸を固定しておいてください。

マスト径は、15~30mmくらいで使えるようです。また、吊り下げクランプの重量は、600gまでとなっております。アンテナのみの重量は151gなので同軸ケーブルの重量が吊り下げクランプの荷重にならないようにケーブルもマストに固定しておきましょう。

ロッドアンテナは、あまり強くネジ込むと中のナットが緩む恐れがあります。

●特性

短縮していますが、少しですので特に問題はありません。屋外で地上高2mで測定したVSWR特性は以下の通りです。

●その他

本アンテナは、今年の関ハム、ハムフェアで頒布予定です。(このサイズのロッドアンテナは現状入手が困難のため、手持ち数台のみの頒布になる見込みです)

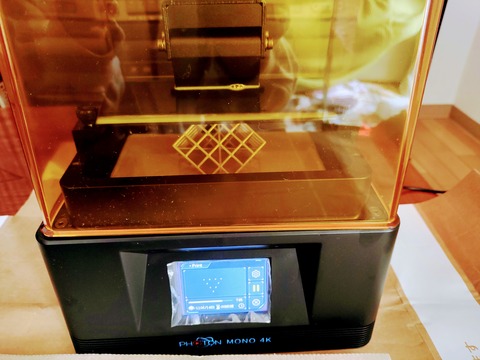

光造形3Dプリンターを導入しました

(2022/4/27 15:26:42)

光造形3Dプリンターを導入しました

(2022/4/27 15:26:42)

先月から、一人暮らしをしていた母親の介護のため、大阪の実家におります。こちらには、工作環境がありませんので、多くのプロジェクトがストップしてしまいました。

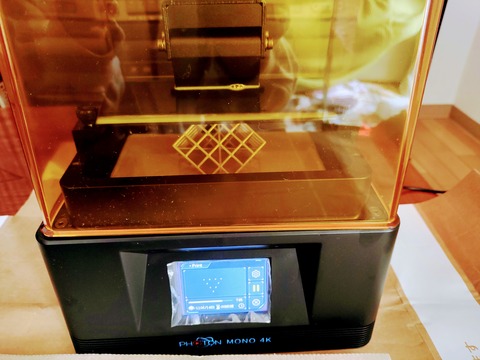

この状況が長期化しそうなので、こちらでも少し作業ができるように10日前にSLA(光造形方式)の3Dプリンター を導入しました。これまでFDM( 熱溶解積層方式 )プリンターで製作していましたので、今回は、光造形の3Dプリンターにしました。初めて使うのですが、どのようなものか少しわかってきましたので、以下にレポートします。

1.導入モデルと組み立て

アマゾンで 光造形3Dプリンター 購入、27k円ほどでした。

この機種を選んだ理由は、今使っているFDMのプリンターが問題なく動いているので同じメーカーのもので、解像度4Kモデルが比較的安く出ていたというものです。

最初、なにが必要かわかりませんでしたが、とりあえず、 水洗い可能なレジン (500mlで、3k円)と一緒に購入しました。

プリンターは段ボールに完成品で配送されてきました。FDMのときはかなり大きな箱で2階の部屋に持っていくのも結構大変でしたが、今回は、体積で半分くらいですので省スペースです。

開梱して、添付品を確認してから、同梱されていたレベル調整用の紙を使って、ねじをしめるレベル調整を最初に行いました。FDMのときは、台座の4か所のねじを台座を移動させながら調整する必要があり、結構難しかったのですが、今回は、非常に簡単です。

レベル調整ができれば完成で、レジンをタンクに入れて、付属のUSBメモリに入っていたテストファイルの印刷のスタートボタンを押せば印刷を開始します。ここまで、約1時間程度しか経過しておらず、非常に簡単です。

2.テストプリント

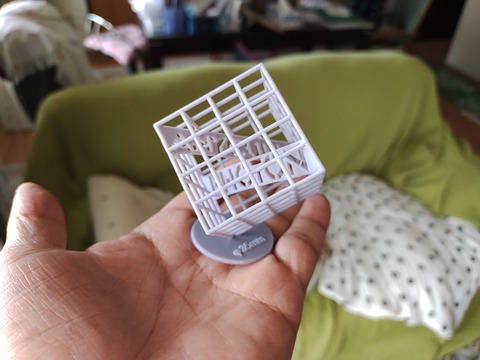

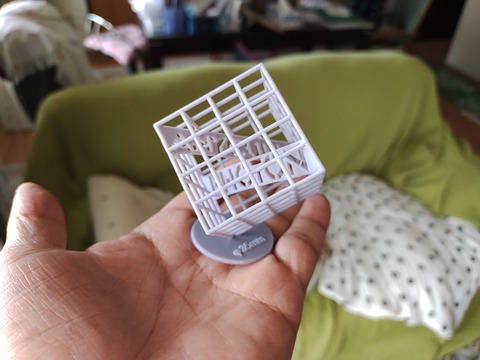

テストファイルは高さが7.5㎝の立体系のものでした(完成は下の写真参照)。

レジンは嫌な臭いがするのでちょっと気持ちが悪くなりましたが、我慢。また、レジンの液体は、アレルギー性ということなので直接皮膚につかないように付属のゴム手袋を使って作業します。

最初にレジンをバットにいれます。レジンの量は必要な量がスライサーソフトで表示されますが、後で余った分は戻せるので不足しないように多めに入れます。ただ、印刷プラットフォームが上下してレジンの中に入ったり出たりするのであまり大量にいれると溢れるので注意します。大きなものを作るのでなければ140mlのラインくらいまで入れておけばよいように思います。

カバーをかぶせて(紫外線避けになります)、スタートを押すと残り時間が表示されて動き始めます。印刷プラットフォームの下側にはりついてぶら下がったようにプリントされていきます。

終了したら、手袋をしてレジンがこぼれないようにトレイ(100円ショップで購入したステンレス製)などの上で、印刷プラットフォームからはがします。この時、付属の金属製のスクレイパーを使用します。思ったより簡単に剥がれました。

次に水洗いします。専用の装置も売られていますが、とりあえず密封容器にいれて手で振って洗浄しています。4-5回水を入れ替えて数分ふっておけばよいと思います。

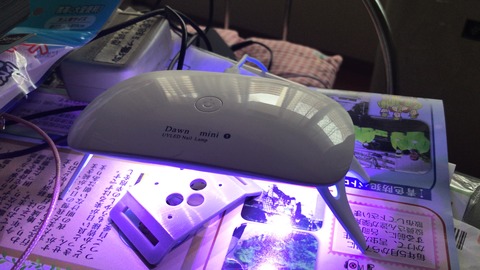

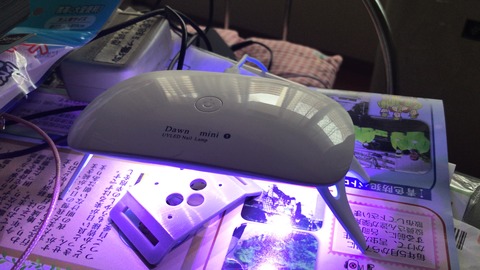

最後に水分をふき取って、紫外線で硬化させます。天気がよければ外に出しておいて太陽光でも大丈夫です。夜でもできるように安価な ネイル用のUVライト を購入しました。

照射時間は、どのくらいか不明ですが1時間程度、裏表に照射すれば十分のように思えました。

3.後片付け

結構面倒なのですが、印刷したあとで修正して再度印刷したい場面がありますので、レジンバットにレジンを入れたままにしています。ここで、しばらく使わない場合や別のレジンに入れ替えるときにレジンをもとのボトルに戻すようにしています。48時間程度であれば、放置しておいてもよいようです。

余ったレジンをボトルに戻すときは、じょうごと添付のフィルタを使います。じょうごがなければペットボトルをカットして作ることができます(笑)

レジンバットや、印刷プラットフォームなどの後片付けはペーパータオルなどを使ってふき取るように説明書に記載があります。隅とか難しいのですが、気になるようであれば、アルコール(IPA)を使って洗浄ふき取りをするとよいようです。

4.光造形の使用感

殆ど材料をつかわないような写真のようなモデルで、なんと4時間もかかりました。FDMだと1時間もかからないでしょう。SLAは、プリントの速度が速いということですが、高さのあるものはそれなりに時間がかかります。

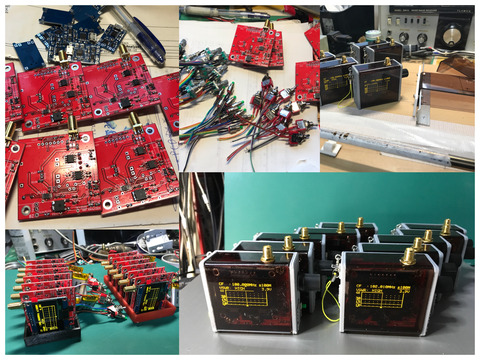

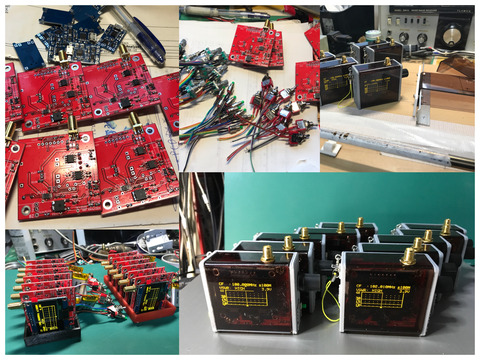

特に印刷プラットフォームに低いモデルをいっぱいに並べてプリントする場合、かなりメリットがあります。下写真のアンテナアナライザのケースは、これまでFDMプリンタで印刷すると1個あたり4時間くらい(2個並べると8時間)かかりました。量産のときに常に3Dプリンターが動いており騒音をまき散らしていました。

しかし、SLAでは2個並べて印刷すれば1時間程度で完了します。騒音も静かなので助かります。

印刷精度については、以下のようにかなり差があります。上がSLA、下がFDMです。これまで穴の寸法など、FDMではあとで削ったりして調整が必要なことがよくありましたが、SLAは設計通りできてきます。

細かい設計も楽しめそうです

これまで作れなかった、ポリバリコンのダイアルなども市販品のような細かいギザギザが作れるようになりました。(灰色が今回製作したもの、白色が市販品)

仕上がりは、アクリルのような感じです。触った感じは固いのですが、薄い部分は欠けたり割れやすいようです。

この状況が長期化しそうなので、こちらでも少し作業ができるように10日前にSLA(光造形方式)の3Dプリンター を導入しました。これまでFDM( 熱溶解積層方式 )プリンターで製作していましたので、今回は、光造形の3Dプリンターにしました。初めて使うのですが、どのようなものか少しわかってきましたので、以下にレポートします。

1.導入モデルと組み立て

アマゾンで 光造形3Dプリンター 購入、27k円ほどでした。

この機種を選んだ理由は、今使っているFDMのプリンターが問題なく動いているので同じメーカーのもので、解像度4Kモデルが比較的安く出ていたというものです。

最初、なにが必要かわかりませんでしたが、とりあえず、 水洗い可能なレジン (500mlで、3k円)と一緒に購入しました。

プリンターは段ボールに完成品で配送されてきました。FDMのときはかなり大きな箱で2階の部屋に持っていくのも結構大変でしたが、今回は、体積で半分くらいですので省スペースです。

開梱して、添付品を確認してから、同梱されていたレベル調整用の紙を使って、ねじをしめるレベル調整を最初に行いました。FDMのときは、台座の4か所のねじを台座を移動させながら調整する必要があり、結構難しかったのですが、今回は、非常に簡単です。

レベル調整ができれば完成で、レジンをタンクに入れて、付属のUSBメモリに入っていたテストファイルの印刷のスタートボタンを押せば印刷を開始します。ここまで、約1時間程度しか経過しておらず、非常に簡単です。

2.テストプリント

テストファイルは高さが7.5㎝の立体系のものでした(完成は下の写真参照)。

レジンは嫌な臭いがするのでちょっと気持ちが悪くなりましたが、我慢。また、レジンの液体は、アレルギー性ということなので直接皮膚につかないように付属のゴム手袋を使って作業します。

最初にレジンをバットにいれます。レジンの量は必要な量がスライサーソフトで表示されますが、後で余った分は戻せるので不足しないように多めに入れます。ただ、印刷プラットフォームが上下してレジンの中に入ったり出たりするのであまり大量にいれると溢れるので注意します。大きなものを作るのでなければ140mlのラインくらいまで入れておけばよいように思います。

カバーをかぶせて(紫外線避けになります)、スタートを押すと残り時間が表示されて動き始めます。印刷プラットフォームの下側にはりついてぶら下がったようにプリントされていきます。

終了したら、手袋をしてレジンがこぼれないようにトレイ(100円ショップで購入したステンレス製)などの上で、印刷プラットフォームからはがします。この時、付属の金属製のスクレイパーを使用します。思ったより簡単に剥がれました。

次に水洗いします。専用の装置も売られていますが、とりあえず密封容器にいれて手で振って洗浄しています。4-5回水を入れ替えて数分ふっておけばよいと思います。

最後に水分をふき取って、紫外線で硬化させます。天気がよければ外に出しておいて太陽光でも大丈夫です。夜でもできるように安価な ネイル用のUVライト を購入しました。

照射時間は、どのくらいか不明ですが1時間程度、裏表に照射すれば十分のように思えました。

3.後片付け

結構面倒なのですが、印刷したあとで修正して再度印刷したい場面がありますので、レジンバットにレジンを入れたままにしています。ここで、しばらく使わない場合や別のレジンに入れ替えるときにレジンをもとのボトルに戻すようにしています。48時間程度であれば、放置しておいてもよいようです。

余ったレジンをボトルに戻すときは、じょうごと添付のフィルタを使います。じょうごがなければペットボトルをカットして作ることができます(笑)

レジンバットや、印刷プラットフォームなどの後片付けはペーパータオルなどを使ってふき取るように説明書に記載があります。隅とか難しいのですが、気になるようであれば、アルコール(IPA)を使って洗浄ふき取りをするとよいようです。

4.光造形の使用感

殆ど材料をつかわないような写真のようなモデルで、なんと4時間もかかりました。FDMだと1時間もかからないでしょう。SLAは、プリントの速度が速いということですが、高さのあるものはそれなりに時間がかかります。

特に印刷プラットフォームに低いモデルをいっぱいに並べてプリントする場合、かなりメリットがあります。下写真のアンテナアナライザのケースは、これまでFDMプリンタで印刷すると1個あたり4時間くらい(2個並べると8時間)かかりました。量産のときに常に3Dプリンターが動いており騒音をまき散らしていました。

しかし、SLAでは2個並べて印刷すれば1時間程度で完了します。騒音も静かなので助かります。

印刷精度については、以下のようにかなり差があります。上がSLA、下がFDMです。これまで穴の寸法など、FDMではあとで削ったりして調整が必要なことがよくありましたが、SLAは設計通りできてきます。

細かい設計も楽しめそうです

これまで作れなかった、ポリバリコンのダイアルなども市販品のような細かいギザギザが作れるようになりました。(灰色が今回製作したもの、白色が市販品)

仕上がりは、アクリルのような感じです。触った感じは固いのですが、薄い部分は欠けたり割れやすいようです。

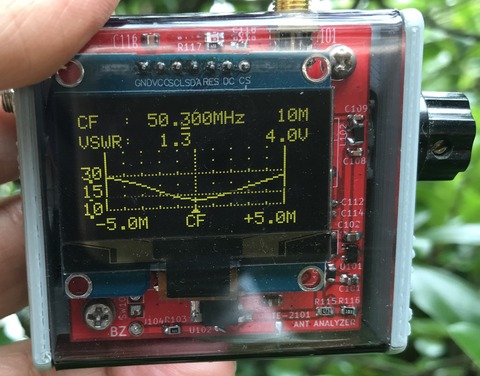

アンテナアナライザー TE-2101 頒布のお知らせ(受付を終了しました)

(2022/4/15 5:19:24)

アンテナアナライザー TE-2101 頒布のお知らせ(受付を終了しました)

(2022/4/15 5:19:24)

コロナで中止となった関西ハムシンポジウムで頒布の用意をしていたアンテナアナライザー

TE-2101が10台、完成しましたので頒布させて頂きます。

→たくさんのお申込みありがとうございました。予定数を超えましたので受付終了とさせて頂きます。

1.装置の概要

●0.2-200MHzまで対応した片手に納まるほど小型軽量のアンテナアナライザーです。 インピーダンス測定などの機能は省略、VSWR表示に限定して簡略化しています。

<説明動画>

2.頒布品の詳細

詳細は、取扱説明書をご覧ください。

https://qdzlab.seesaa.net/article/483920724.html

3.頒布価格について →受付終了とさせて頂きます。

●本体11,000円 (送料別)

●送料 200円 (クリックポスト)

数に限りがありますが以下のものも用意しています。

- オプション: 電源充電ケーブル(携帯用MicroUSB) 110円

- オプション: SMA-BNC変換コネクター 1個 250円

- オプション: SMA-M変換コネクター 1個 250円

- オプション: SMA 50オーム終端器 1個 200円

4.注意事項(取説から主要部分を抜粋)

①趣味での製作品のため外観には加工の傷、ズレ等があります。また、性能も測定器のようなものではありません。神経質な方は、申し込みをしないで市販品を探してください。

②マイクロUSB充電コネクタは大半の市販品で使用できると思いますが、大きなものは刺さらない可能性があります。(サイズ詳細は取説をご参照ください)

③リチウムポリマー電池を使用していますので扱いには注意してください。充電する際は、発火事故のリスクを避けるために、人が監視 できる状態で充電を行ってください。

④車内など高温になる場所に放置しないでください。50度程度でも 変形、故障の原因になることがあります。

⑤万一の取扱や保管中での事故や損失が生じた場合でも、当方は一切責任を負いません。

⑥故障、不具合時はメールでお問い合わせください。 ベストエフォートで対応します。

⑦信号には目的周波数以外に高調波成分を含むため、屋外のアンテナ測定などに使用する場合は、周囲の無線設備等に妨害を与えないよう十分配慮してください。

⑧本頒布品の転売、ソフトウェアの再頒布ならびに逆コンパイルは固く禁じます。

⑨本機は改良のため予告なく仕様変更を行うことがあります。 ハードウェア、ソフトウェア共にアップグレードの対応は行っておりません。

⑩本機は個々に調整していますが、電圧と半導体のばらつきによるレベル誤差が あります。 安定化電源回路を搭載し、ある程度ソフトウェアで補正しておりますが、 測定器のような精度はありません。

⑪温度特性については、考慮していません。極端な低温、高温下の動作は不明です。 校正時と使用時の周囲温度に差があると誤差が大きくなることがあります。

⑫未解決や気が付かないバグがあるかもしれません。 予めご了承ください。

⑬ブリッジの特性により低い周波数と高い周波数は精度が悪くなります。

⑭本器はリアクタンス成分を計測していません。 リアクタンス成分を含む負荷の場合は精度が悪くなることがあります。

⑮内部処理の関係で100MHzを境にグラフが不連続になる時があります。

→たくさんのお申込みありがとうございました。予定数を超えましたので受付終了とさせて頂きます。

1.装置の概要

●0.2-200MHzまで対応した片手に納まるほど小型軽量のアンテナアナライザーです。 インピーダンス測定などの機能は省略、VSWR表示に限定して簡略化しています。

<説明動画>

2.頒布品の詳細

詳細は、取扱説明書をご覧ください。

https://qdzlab.seesaa.net/article/483920724.html

3.頒布価格について →受付終了とさせて頂きます。

●本体11,000円 (送料別)

●送料 200円 (クリックポスト)

数に限りがありますが以下のものも用意しています。

- オプション: 電源充電ケーブル(携帯用MicroUSB) 110円

- オプション: SMA-BNC変換コネクター 1個 250円

- オプション: SMA-M変換コネクター 1個 250円

- オプション: SMA 50オーム終端器 1個 200円

4.注意事項(取説から主要部分を抜粋)

①趣味での製作品のため外観には加工の傷、ズレ等があります。また、性能も測定器のようなものではありません。神経質な方は、申し込みをしないで市販品を探してください。

②マイクロUSB充電コネクタは大半の市販品で使用できると思いますが、大きなものは刺さらない可能性があります。(サイズ詳細は取説をご参照ください)

③リチウムポリマー電池を使用していますので扱いには注意してください。充電する際は、発火事故のリスクを避けるために、人が監視 できる状態で充電を行ってください。

④車内など高温になる場所に放置しないでください。50度程度でも 変形、故障の原因になることがあります。

⑤万一の取扱や保管中での事故や損失が生じた場合でも、当方は一切責任を負いません。

⑥故障、不具合時はメールでお問い合わせください。 ベストエフォートで対応します。

⑦信号には目的周波数以外に高調波成分を含むため、屋外のアンテナ測定などに使用する場合は、周囲の無線設備等に妨害を与えないよう十分配慮してください。

⑧本頒布品の転売、ソフトウェアの再頒布ならびに逆コンパイルは固く禁じます。

⑨本機は改良のため予告なく仕様変更を行うことがあります。 ハードウェア、ソフトウェア共にアップグレードの対応は行っておりません。

⑩本機は個々に調整していますが、電圧と半導体のばらつきによるレベル誤差が あります。 安定化電源回路を搭載し、ある程度ソフトウェアで補正しておりますが、 測定器のような精度はありません。

⑪温度特性については、考慮していません。極端な低温、高温下の動作は不明です。 校正時と使用時の周囲温度に差があると誤差が大きくなることがあります。

⑫未解決や気が付かないバグがあるかもしれません。 予めご了承ください。

⑬ブリッジの特性により低い周波数と高い周波数は精度が悪くなります。

⑭本器はリアクタンス成分を計測していません。 リアクタンス成分を含む負荷の場合は精度が悪くなることがあります。

⑮内部処理の関係で100MHzを境にグラフが不連続になる時があります。

5.申し込み方法 →受付終了とさせて頂きます。

★先着順で10台に達した時点で受付を終了させて頂きます。

台数が少ないので申し込みいただいた方すべてに対応できないと思います。申し込みいただいた方には必ずメール返信します。

●件名に 「TE-2101アンテナアナライザー頒布希望」 と記載して

私のコールサイン(小文字)@jarl.com 宛にメールでお願いします。

台数が少ないので申し込みいただいた方すべてに対応できないと思います。申し込みいただいた方には必ずメール返信します。

●件名に 「TE-2101アンテナアナライザー頒布希望」 と記載して

私のコールサイン(小文字)@jarl.com 宛にメールでお願いします。

マグネチックループアンテナとスローパーの比較動画

(2022/3/25 15:00:54)

マグネチックループアンテナとスローパーの比較動画

(2022/3/25 15:00:54)

7MHzのマグネチックループアンテナをベランダに設置して、フルサイズのワイヤーアンテナと比較してみました。

ベランダの設置条件は、地上高も低いので、あまり良くありません。

しかしながら、そこそこ使えます。また、受信であれば、SNの良い受信ができることがわかりました。

よろしければご覧ください。

ベランダの設置条件は、地上高も低いので、あまり良くありません。

しかしながら、そこそこ使えます。また、受信であれば、SNの良い受信ができることがわかりました。

よろしければご覧ください。

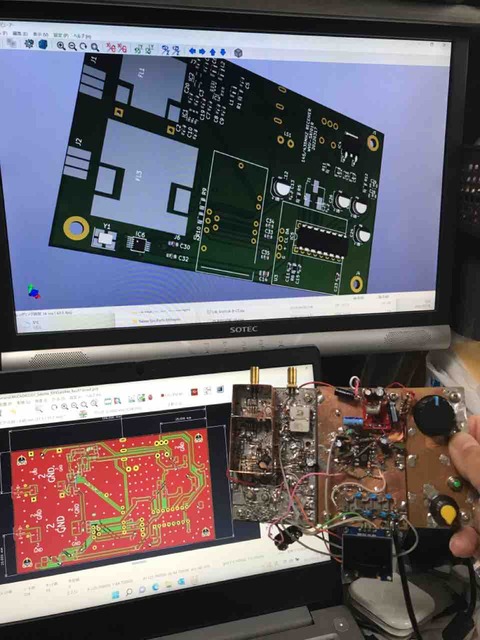

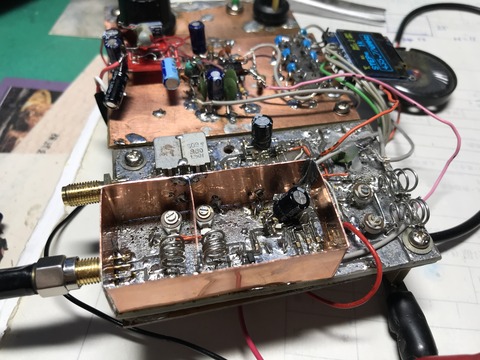

衛星通信用の簡易レシーバーの製作⑦「ループテスト成功」

(2022/3/10 6:35:36)

衛星通信用の簡易レシーバーの製作⑦「ループテスト成功」

(2022/3/10 6:35:36)

タイトルをトランシーバーから受信機に変更しました。

自分用のトランシーバーを作る予定でしたが、小型の電池で動作する衛星受信機があれば、ポータブル機を1台しかもっていない方にも衛星通信を楽しんでもらえるのではないかと、ふと思った次第です。

そこそこ簡単に実用的なものが作れそうな感じなので、ここからさらに小型化、基板化して頒布までできればと考えています。

そういうことで私も送信機は昔作った2mのトランスバーターがあるので組み合わせてみることにしました。トランスバーターはもともと出力が10Wの設計ですが、なぜか2W程度しかでていませんでした。2mはあまりやらないのでこれでも十分だったのですが、今回は中身をチェックして増幅段のコイルを変更して10Wでるようになりました。

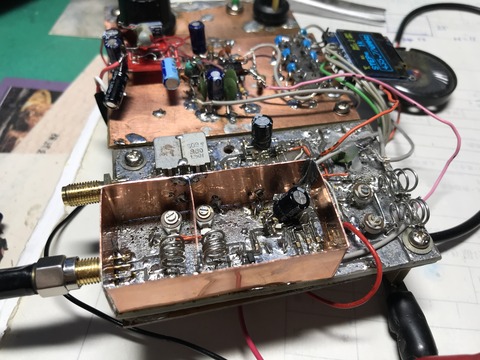

しかし、このトランスバーター、ケースがプラスチックケースということもあり、結構筐体からの放射が結構あります。ダミーロードで送信しても、435MHzの衛星バンドにあちこちに信号が聴こえてしまいます。

それでも、ループテストをやってみました。

145MHzのアンテナはベランダホイップ、435MHzのmoxonアンテナとの距離は1m程度です。RS44でEL60度くらいの衛星があったので145MHzで送信してみました。トランスバーターからの飛び込みと区別が難しかったのですが、かぶらない周波数で送信したところ弱い信号を受信、ドップラーシフトもありましたのでなんとか成功することができました。

実際に交信するには、アンテナはもう少しグレードアップする必要がありそうです。

トランスバーターからの飛び込み対策としては、シールドを追加しました。加工が面倒なので実際は金属ケースを使用する予定です。

これだけでも効果はかなりあります。飛び込みはかなり抑えることができました。

自分用のトランシーバーを作る予定でしたが、小型の電池で動作する衛星受信機があれば、ポータブル機を1台しかもっていない方にも衛星通信を楽しんでもらえるのではないかと、ふと思った次第です。

そこそこ簡単に実用的なものが作れそうな感じなので、ここからさらに小型化、基板化して頒布までできればと考えています。

そういうことで私も送信機は昔作った2mのトランスバーターがあるので組み合わせてみることにしました。トランスバーターはもともと出力が10Wの設計ですが、なぜか2W程度しかでていませんでした。2mはあまりやらないのでこれでも十分だったのですが、今回は中身をチェックして増幅段のコイルを変更して10Wでるようになりました。

しかし、このトランスバーター、ケースがプラスチックケースということもあり、結構筐体からの放射が結構あります。ダミーロードで送信しても、435MHzの衛星バンドにあちこちに信号が聴こえてしまいます。

それでも、ループテストをやってみました。

145MHzのアンテナはベランダホイップ、435MHzのmoxonアンテナとの距離は1m程度です。RS44でEL60度くらいの衛星があったので145MHzで送信してみました。トランスバーターからの飛び込みと区別が難しかったのですが、かぶらない周波数で送信したところ弱い信号を受信、ドップラーシフトもありましたのでなんとか成功することができました。

実際に交信するには、アンテナはもう少しグレードアップする必要がありそうです。

トランスバーターからの飛び込み対策としては、シールドを追加しました。加工が面倒なので実際は金属ケースを使用する予定です。

これだけでも効果はかなりあります。飛び込みはかなり抑えることができました。

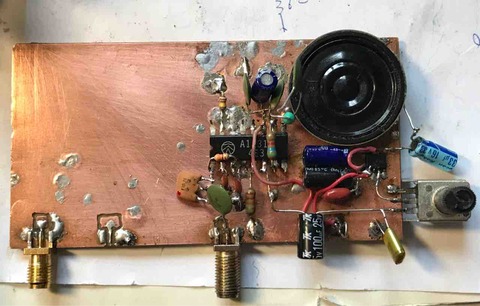

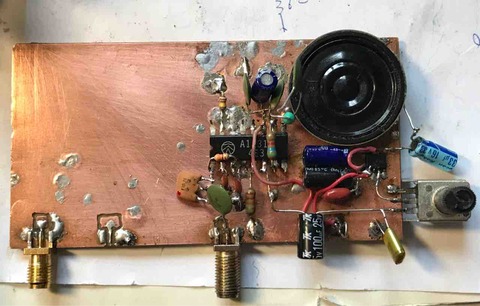

衛星通信用の簡易レシーバーの製作④「IF増幅とSSB復調部」

(2022/3/10 6:10:07)

衛星通信用の簡易レシーバーの製作④「IF増幅とSSB復調部」

(2022/3/10 6:10:07)

確定申告とか、本業の開発品納入で忙しくて中断していましたが、再スタートです。

2mのダウンコンバーターまで動作したのでIF増幅以降となります。

当初、開発済みの超小型トランシーバーの受信部を流用しようと考えていました。小型で簡単にでき高感度なのですが、DSPラジオICを使っているのでBFOの信号レベル調整が難しく、マイコンノイズを拾うのと雑音が多くよくありません。また、SメーターもBFOがあるため表示できません

こういう気に入らない点があったので、新しく考えてみることにしました。やはり、製作は簡単にしたいのと小型化とコイルレスはmustなので1チップのICを探したのですがSMDで使えそうなものが見つかりませんでした。

ラジオなどはDSP化されてしまって、TTGOラジオのSSB部を使うという方法も考えたのですが、手持ちに大量のサンヨー製の古いFMラジオ用のLA1235や1231などのICがあったことを思い出して、使えないかと実験してみました。

このICは、昔、放送局のモニター受信機を開発しているときにデーターを測定したこともあるので馴染みがあるというのも理由です。

IFは、FMチューナー用なので10メガ程度は問題なく使えます。ただFM放送用はAGCはあまり必要としないのと検波回路が使えません。

しかしながら、FM検波で直交信号を用いるCuadrature検波を使っているものであれば、キャリアを入れることでSSBを復調させることができます。この手のSSB受信回路は見たことがありませんが。

おそらく歪が大きくて使えないかとも思いましたが、実験してみました。回路はまだ試作なので非公開ですが評価ボードは、FMチューナーICとLM386音声アンプ、スピーカーを載せたものを簡単に作ってみました。

これに、RFワールドの実験基板の発振器とミキサーを使って、夕方の7メガを聴いてみました。

こういう時にRFワールド基板は、自分で頒布しているのでいうのもxxですが、本当に簡単な実験に重宝します(笑)

一応、聴こえるようなのでデーターとかみてみたいと思います。

感度も良さそうでSメーターもBFO信号を拾うことなく出てきました。AGCもリミッター程度ですがあるのでサテライト通信用であれば使えそうで、入門用の小型のSSBユニットなどに使えればキットなど作ってみたいと考えています

。

https://twitter.com/7l4wvu/status/1498576660370579462?s=21

2mのダウンコンバーターまで動作したのでIF増幅以降となります。

当初、開発済みの超小型トランシーバーの受信部を流用しようと考えていました。小型で簡単にでき高感度なのですが、DSPラジオICを使っているのでBFOの信号レベル調整が難しく、マイコンノイズを拾うのと雑音が多くよくありません。また、SメーターもBFOがあるため表示できません

こういう気に入らない点があったので、新しく考えてみることにしました。やはり、製作は簡単にしたいのと小型化とコイルレスはmustなので1チップのICを探したのですがSMDで使えそうなものが見つかりませんでした。

ラジオなどはDSP化されてしまって、TTGOラジオのSSB部を使うという方法も考えたのですが、手持ちに大量のサンヨー製の古いFMラジオ用のLA1235や1231などのICがあったことを思い出して、使えないかと実験してみました。

このICは、昔、放送局のモニター受信機を開発しているときにデーターを測定したこともあるので馴染みがあるというのも理由です。

IFは、FMチューナー用なので10メガ程度は問題なく使えます。ただFM放送用はAGCはあまり必要としないのと検波回路が使えません。

しかしながら、FM検波で直交信号を用いるCuadrature検波を使っているものであれば、キャリアを入れることでSSBを復調させることができます。この手のSSB受信回路は見たことがありませんが。

おそらく歪が大きくて使えないかとも思いましたが、実験してみました。回路はまだ試作なので非公開ですが評価ボードは、FMチューナーICとLM386音声アンプ、スピーカーを載せたものを簡単に作ってみました。

これに、RFワールドの実験基板の発振器とミキサーを使って、夕方の7メガを聴いてみました。

こういう時にRFワールド基板は、自分で頒布しているのでいうのもxxですが、本当に簡単な実験に重宝します(笑)

一応、聴こえるようなのでデーターとかみてみたいと思います。

感度も良さそうでSメーターもBFO信号を拾うことなく出てきました。AGCもリミッター程度ですがあるのでサテライト通信用であれば使えそうで、入門用の小型のSSBユニットなどに使えればキットなど作ってみたいと考えています

。

https://twitter.com/7l4wvu/status/1498576660370579462?s=21

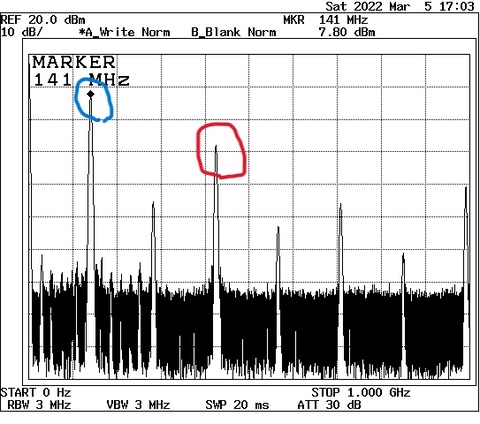

衛星通信用の簡易レシーバーの製作⑥「435MHz受信部」

(2022/3/10 6:09:50)

衛星通信用の簡易レシーバーの製作⑥「435MHz受信部」

(2022/3/10 6:09:50)

435MHzの受信部のRFアンプとミキサーの回路図は前に記載済ですが、145MHzのときと同じ回路です。

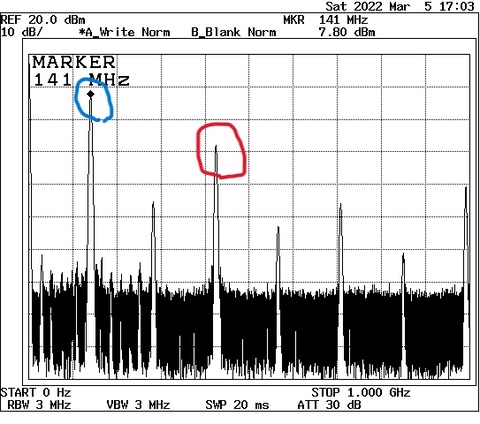

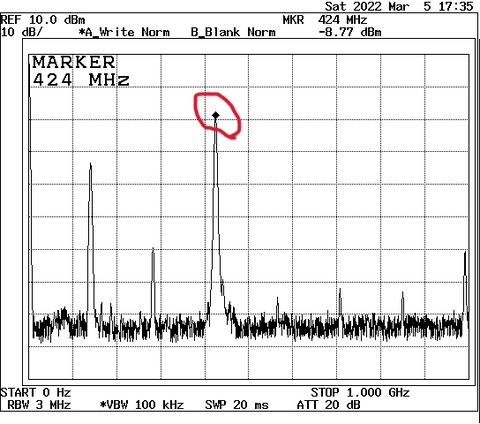

ローカル信号部分を製作していきます。といってもSi5351の出力の3倍の高調波を使用する前提で確認をします。まず、Si5351で必要なローカル周波数は、(435MHz-IF周波数)/3になりますので発振周波数を141MHz付近に合わせてスペクトラムを確認します(下図)。

ここでレベルを確認すると基本波(青色)が7.8dBm、必要な3倍(赤色)が-8dBm程度であることがわかります。このままでは、基本波レベルが高すぎるのでフィルターを製作する必要があります。今回使用するミキサはローカルアンプが内蔵されているのでレベルとしては-15dBm程度でよいことから多少ロスがあるBPFを入れれば簡単にできそうです。

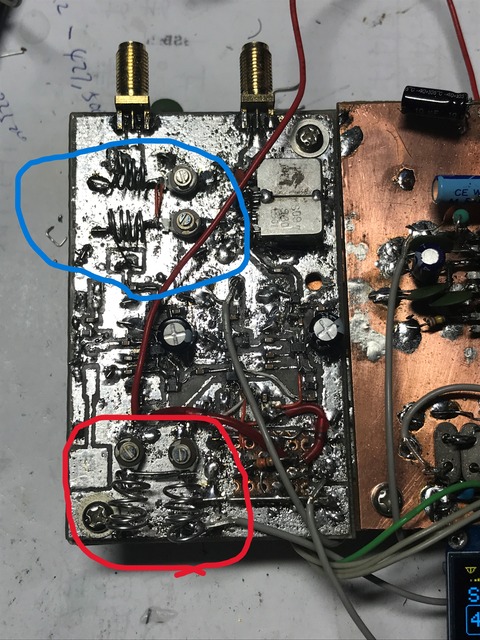

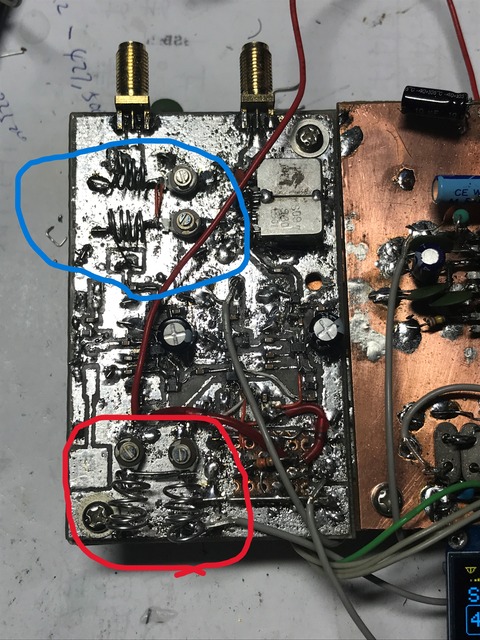

製作したBPFは、記事①と同じ簡単な構造のものを作りました。写真の青色がRF入力フィルターで、赤色がローカル用のBPFです。

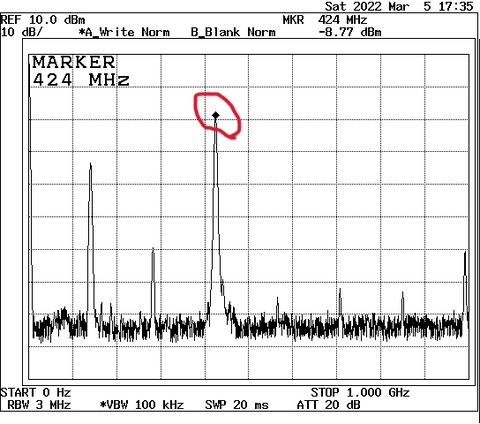

フィルター特性は、前に書いたRF用のものと同等です。フィルター通過後のスペクトラムをみると以下のようになり基本波レベルが低下して、3倍波が-8dBm程度で得られています

受信感度は、かなりよい感じです。SGを最大に絞った-127dBmでもはっきり聞こえる程度になりました。

アンテナは、前に作った園芸パイプの7エレで朝方FO99のビーコンは、アンテナが向いていませんが弱いながら受信できました。

ローカル信号部分を製作していきます。といってもSi5351の出力の3倍の高調波を使用する前提で確認をします。まず、Si5351で必要なローカル周波数は、(435MHz-IF周波数)/3になりますので発振周波数を141MHz付近に合わせてスペクトラムを確認します(下図)。

ここでレベルを確認すると基本波(青色)が7.8dBm、必要な3倍(赤色)が-8dBm程度であることがわかります。このままでは、基本波レベルが高すぎるのでフィルターを製作する必要があります。今回使用するミキサはローカルアンプが内蔵されているのでレベルとしては-15dBm程度でよいことから多少ロスがあるBPFを入れれば簡単にできそうです。

製作したBPFは、記事①と同じ簡単な構造のものを作りました。写真の青色がRF入力フィルターで、赤色がローカル用のBPFです。

フィルター特性は、前に書いたRF用のものと同等です。フィルター通過後のスペクトラムをみると以下のようになり基本波レベルが低下して、3倍波が-8dBm程度で得られています

受信感度は、かなりよい感じです。SGを最大に絞った-127dBmでもはっきり聞こえる程度になりました。

アンテナは、前に作った園芸パイプの7エレで朝方FO99のビーコンは、アンテナが向いていませんが弱いながら受信できました。

430MHz受信部できました。

昔作った園芸パイプの7エレを西向きベランダに急遽固定しました。今朝の衛星はアンテナの後側でしたがFO99のビーコンはなんとか聴こえました(^^) pic.twitter.com/Eh76fjuHzi — 7L4WVU (@7L4WVU) March 5, 2022

FO29も受信できた。

固定ビームの八木より、ダイポールの方が受信しやすいですね pic.twitter.com/JarqCwA4cj — 7L4WVU (@7L4WVU) March 6, 2022

衛星通信用の簡易レシーバーの製作⑤「145MHz受信部まとめ」

(2022/3/10 6:09:28)

衛星通信用の簡易レシーバーの製作⑤「145MHz受信部まとめ」

(2022/3/10 6:09:28)

最終的にCAS4Bがベランダホイップでよく聴こえるくらいになりました。

試作機でCAS4B聴こえました。次は435MHzの受信部に取り掛かります。まだまだ先は長いです

衛星通信用の簡易レシーバーの製作③「ダウンコンバーター」

(2022/3/10 6:09:11)

衛星通信用の簡易レシーバーの製作③「ダウンコンバーター」

(2022/3/10 6:09:11)

BPFが予定通りの特性が得られたので、次にRFアンプ、ミキサーなどダウンコンバーターの確認です。

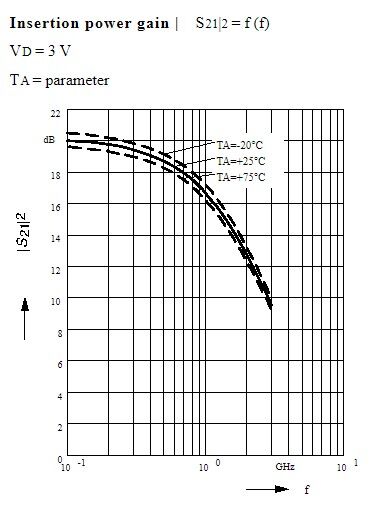

●RFアンプは、 RFワールドの頒布基板 で使用した BA420 を使用しています。

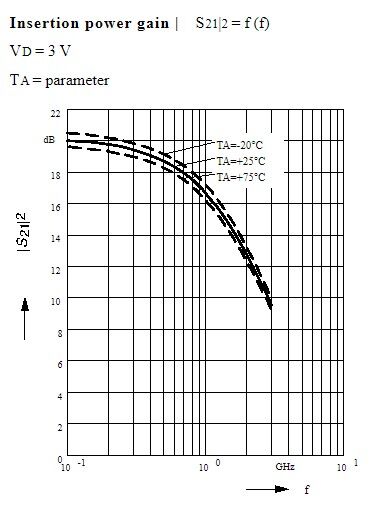

DC3.3Vで単体特性をネットアナで周波数特性をみると、145MHzで利得が18dB、435MHzで16dBでした。下図のデータシートとほぼ一致しております。

また、衛星通信では強い信号は入ってこないという認識からRF AGCは考慮していません。BGA420でも入力にバイアスをかけることで20dB程度の利得調整はできると思いますが。

●ミキサーは、3.3Vの低い電圧で使用できるという理由から NJM2288 を使用しました。

このICは、ローカル入力のアンプが入っているので-15dBm程度のレベルで動作します。今回の435MHzの様にSi5351の高調波をローカル信号に使用する場合、DBMではドライブできないことが多いので好都合です。しかしながら、使用周波数がUHF用となっており、OIP特性などはあまりよくなく、HF帯など強い信号がひしめくような用途では適していません。

変換利得は、データーシートでは9dBということですが、試作回路ではBGA420の出力インピーダンス50Ωでそのまま接続しています。その場合の利得は-2dB程度となります。

今回の回路で、実際に入力フィルター、RFアンプを含めた変換利得を、SG信号を使ってミキサ出力をスペアナで測定してみたところ、 145MHzは15.5dB、435MHzは11.7dB となりました。

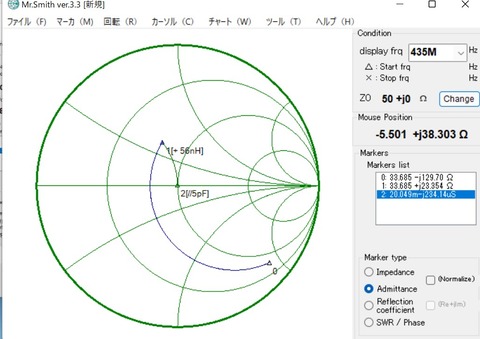

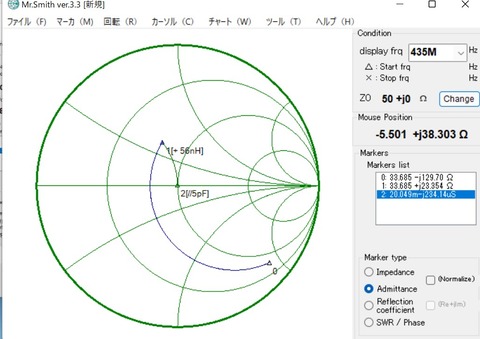

入力フィルターのロスを含めると435MHzでは少し利得が低いかも知れません。一応、感度不足の場合の対策として、ミキサー回路の入力マッチングを考慮してデーターシートのスミスチャートから入力インピーダンスを求めておきます。データシート記載の実験回路データを入れると以下のようにマッチングがとれることがわかります。

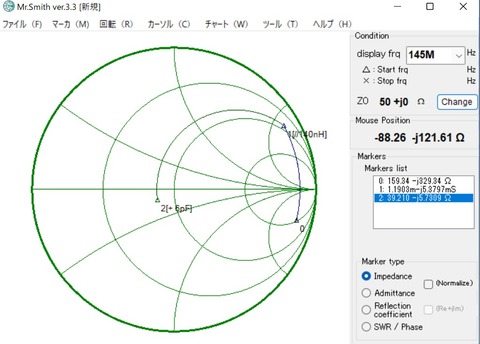

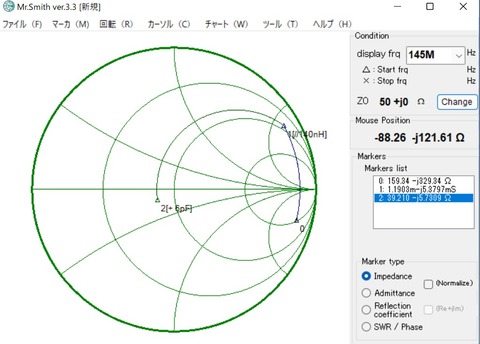

また、145MHzではどうなるかということも一応準備。NJM2288の入力インピーダンスは結構高くなりますが、以下の様にミキサ入力に並列140nHと直列6pFくらいでいけそうです。

●RFアンプは、 RFワールドの頒布基板 で使用した BA420 を使用しています。

DC3.3Vで単体特性をネットアナで周波数特性をみると、145MHzで利得が18dB、435MHzで16dBでした。下図のデータシートとほぼ一致しております。

また、衛星通信では強い信号は入ってこないという認識からRF AGCは考慮していません。BGA420でも入力にバイアスをかけることで20dB程度の利得調整はできると思いますが。

●ミキサーは、3.3Vの低い電圧で使用できるという理由から NJM2288 を使用しました。

このICは、ローカル入力のアンプが入っているので-15dBm程度のレベルで動作します。今回の435MHzの様にSi5351の高調波をローカル信号に使用する場合、DBMではドライブできないことが多いので好都合です。しかしながら、使用周波数がUHF用となっており、OIP特性などはあまりよくなく、HF帯など強い信号がひしめくような用途では適していません。

変換利得は、データーシートでは9dBということですが、試作回路ではBGA420の出力インピーダンス50Ωでそのまま接続しています。その場合の利得は-2dB程度となります。

今回の回路で、実際に入力フィルター、RFアンプを含めた変換利得を、SG信号を使ってミキサ出力をスペアナで測定してみたところ、 145MHzは15.5dB、435MHzは11.7dB となりました。

入力フィルターのロスを含めると435MHzでは少し利得が低いかも知れません。一応、感度不足の場合の対策として、ミキサー回路の入力マッチングを考慮してデーターシートのスミスチャートから入力インピーダンスを求めておきます。データシート記載の実験回路データを入れると以下のようにマッチングがとれることがわかります。

また、145MHzではどうなるかということも一応準備。NJM2288の入力インピーダンスは結構高くなりますが、以下の様にミキサ入力に並列140nHと直列6pFくらいでいけそうです。

execution time : 0.066 sec