無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

現在データベースには 420 件のデータが登録されています。

中華サイトの偽物デバイス(RD15HVF)

(2021/11/18 7:04:10)

中華サイトの偽物デバイス(RD15HVF)

(2021/11/18 7:04:10)

価格は上がった上に偽物だと本当にやる気もなくなりますね。

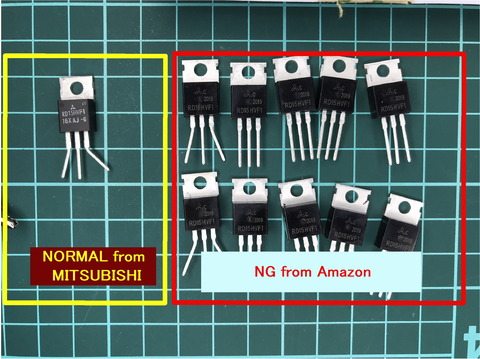

今回は、最近実験しているパワーアンプのFET RD15HVFです。アリエキスプレスとアマゾンで購入してみましたが、いずれも偽物でした。これらは注文時点からおそらくダメと思っていましたがやっぱりという感じです。

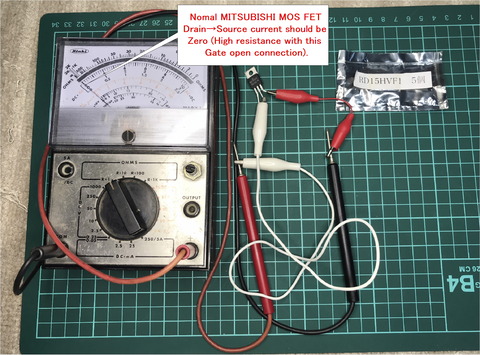

簡単にアナログテスターでドレインとソース間のリークをみてみます。アナログテスターはこういうときに便利です。

テスター棒の黒がテスター内の電池のプラスになりますので、黒リードをドレイン、赤リードをソースに接続します。ゲートがオープン状態であれば、電流は流れないので抵抗は大になります。

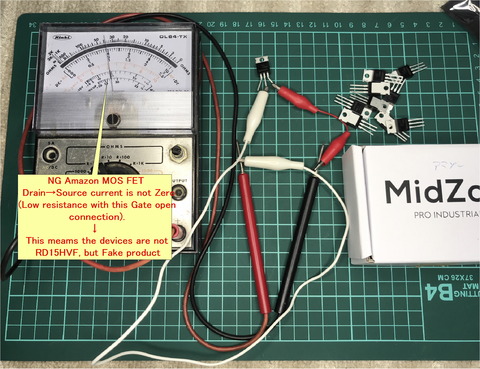

次にアマゾンで買ったもの。同じ接続ですが電流が流れて、抵抗が40Ω程度あります。アリエキスプレスで買ったものも全く同じでした。

これは内部の保護ダイオードに電流が流れているもので、ピンがドレインとソースが逆になっています。

試しに逆に接続してRFアンプの回路でバイアス電圧を加えると電流は増えました。ただし、高周波の増幅はできなかったので安いスイッチング電源用のFETのラベル印刷だけ変えたものと推測できます。

アリエキスプレスは写真を送ればおそらく返金されますが、アマゾンは返品しないと返金されないので非常に面倒です。

ネットでは、安物探しが流行っていますが、偽物やとんでもないものが来る可能性が高くなっています。返金も難しくなっていますし、返品は面倒ですので注意しましょう。

RFワールド NO.56の特集記事を執筆しました。

(2021/11/17 22:54:46)

RFワールド NO.56の特集記事を執筆しました。

(2021/11/17 22:54:46)

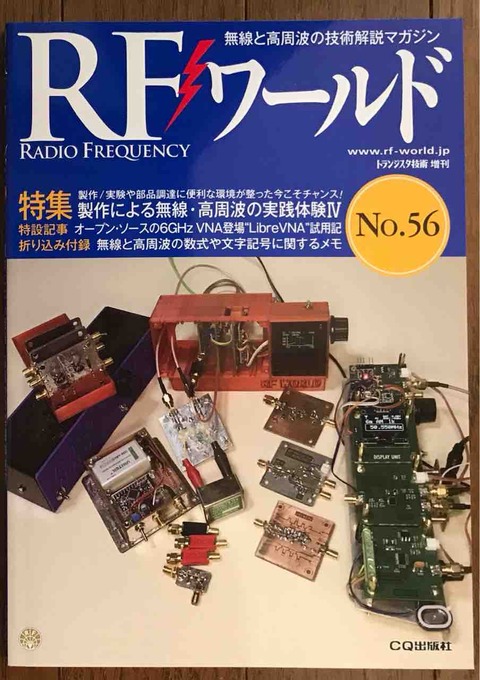

前号の特集記事では現代風のものづくりの方法について紹介しました。今回はその後編となり、主に製作と実験を通してものづくりを体験して頂こうという企画です。

RFの難解なイメージを無くすために初心者、中級者向けにまとめていますので、残念ながらコアのRFマニアの方は対象としていません。

前号と今回のものを合わせて130ページほどの記事ですが、ものづくりのやり方を知らない学生さん達を対象に、どういうふうに書けば分かりやすいか、いろいろ悩みながら内容、構成を考えました。

表紙写真も自分の作品を撮影したものが使われています。今年の初めから応用製作品の企画、設計、実験を行い、数週間前まで校正作業に追われていましたが、なんとか執筆を終えることができました。

若い人たちが少しでも高周波のものづくりに興味を持って頂けたら嬉しいです。

あと残念なお知らせですが、RFワールドはこれを持って休刊となるそうです。約13年くらい発行されたようですが、無線雑誌が減って寂しくなります。

Amazonでは、売り切れのようです。

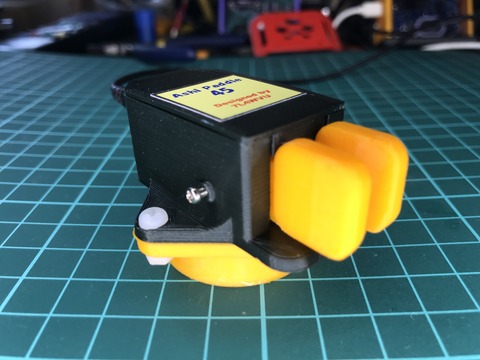

Ashi Paddle 45。たくさんのコメントありがとうございます。

(2021/11/14 11:45:02)

Ashi Paddle 45。たくさんのコメントありがとうございます。

(2021/11/14 11:45:02)

おかげ様で多くの注文を頂き、3Dプリンターを毎日18時間くらい連続稼働させていますが追いつかない状態で嬉しい悲鳴をあげています。

前回モデルもかなりの方にお使いいただいているのですが、リピーターの方も結構おられました。

個人的には、パドルは1個あれば十分と思っていますので前のものが壊れて使えないので注文がきたのかなと心配になってしまいますがコメントをみると前のがよかったのでというものが多かったのでひと安心。

また、初めてYL局様にもお使い頂いて嬉しい限りです。

ここに届いたコメントの一部とSNSに投稿された運用写真(前モデルを含む)をご紹介させて頂きます(コメントは、ユーザーレビューとして適宜追加しております)。

仕事の合間に趣味で作っているもので、無理して作っている時も多いのですが、このようなコメントを頂くと、元気がでて頑張ろうと思います。

<ユーザー様からのコメント>

★JH0xxx局様

早速 20 数 QSO 行い、快適な操作が出来ました.特にパドルが厚く造られ操作に安心感があり、タッチも符号のキレも良く大変 FB です。 FB な Key をお譲りいただきありがとうございました

★JH1xxx局様

“ 試し打ち“の感想ですが、打った感じは良好で満足しております。 ただ、足に伸縮ベルトで固定して使用した場合、若干、不安定な 感じがし、「非伸縮ベルト」で固定する方法が良いのではと思い ました。何かの参考になれば幸いです。

★JL1xxx局様

火曜日に届きました。数日

KX2 につなげて使わせていただいています。金属製の KX2

のパドルより、あたたかく、柔らかく、軽くて使いやすいです。気に入りました。購入して良かったです。大事に使わせてもらいます。

★ES1RAM局様(欧州エストニア国)

Ashi Paddle 45 made its way to Europe. First two paddles are in Estonia! Will be heard from ES1 and ES4. Doumo arigatou gozaimasu, Tadashi-san! Absolutely great work and fantastic little paddle!

★ES4RM局様(欧州エストニア国)

Now I know how I will spend summer 2022 :) In CW field operation. made great field paddle

★E29AHU局様(タイ王国)

Arrive to Thailand today. And i always smile with this beautiful key. Thanks Tad san for this colorful gift

★JH1xxx局様

私、前作の Ashi Paddle も原口様から頒布いただき、使っています。 パドルタッチが気持ち良く、大変気に入っております。 今回も楽しみにしていますので、よろしくお願いいたします。

★7K1xxx局様

昨日、パドルが届きました。これを持って積極的に移動運用に出掛けようと思います。

素晴らしいパドルをありがとうございます。御礼申し上げます。★JH1xxx局様

本日、 Ashi Paddle 45 が無事届きました。迅速にご対応いただき、大変ありがとうございました。早速、エレキーにつなぎ、脚に巻いて固定して打ってみましたが、打ちやすくてとても満足しています。今度、移動運用で使うのが楽しみです。

★JI2xxx局様

本日、商品受け取りました。 早速、試し打ちしました。 フィーリング最高 (VYFB) ですね。 移動運用で活用させていただきます

★JM2xxx局様

本日開封し、早速使用させていただきましたが、まず外見が美しく、付属品も充実していました。 打鍵した感想はとても心地良かったです。調整もしてくださり、このまま使っていけると思います。 移動運用用具にさっそくセットしました♪ これからも更なる素晴らしい製品に期待します。 最後に、アマチュアの精神に沿った、自作の心、自作品としての完成度、アマチュアが手が出せる金額でご提供いただけましたかと、感謝いたします。

★JF2xxx局様

足パドル、移動運用時に車の中で CW

を打つのに非常に打ちやすく気に入っています。 HF と VHF

用のリグ、それぞれに接続したく、また購入させていただきました。

★JR4xxx局様

Ashi Paddle 45 届きました。

ちょっと試しましたが打ちやすいですね。

この度は、お世話になりました。ありがとうございました。 また FB なキットを開発されるのを期待しております !

★JG2xxx局様

一昨日、 Ashi Paddle 45 を拝受いたしました。 前バージョンと同様に軽快な動作に感動しております。 今後もさらなる進化に期待いたします。

★JE7xxx局様

9/22 に品物到着致しました。ありがとうございます。 小さく可愛いパドルですので、友達にも見せびらかそうと思います。

★7N4xxx局様

AshiPaddle45 本日到着しました。

足でも机でも使いやすいですね。 実は CW

はまだ練習中なのですが、 来年には SOTA 運用に連れていきたいです。

★JJ2xxx局様

昨日、パドル到着しました。少し使ってみましたが、とてもいい感じでした。

★JM1xxx局様

昨日無事受け取りました。早急なるご対応有難うございます。

タッチの感触も良くいい感じです。次回のフィールド運用で使ってみるのが楽しみです。

★頒布のお申し込みは以下からお願いします。

http://becl8873.livedoor.blog/archives/2021-09-19.html

SOTA用QRPパワーアンプの製作

(2021/11/13 8:42:54)

SOTA用QRPパワーアンプの製作

(2021/11/13 8:42:54)

当時の自作装置でのSOTA運用はこんな感じでした。旅行、バイクツーリングや山歩きも結構好きなので無線と合わせて結構楽しんでいました。

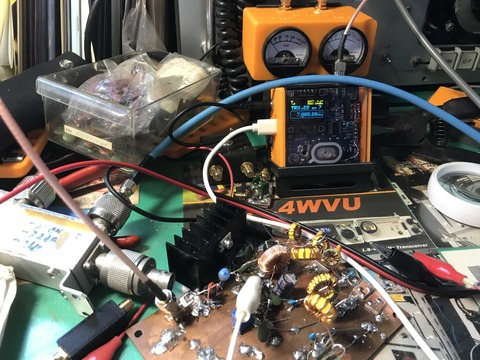

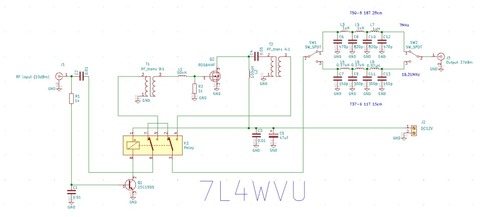

今回、 WQ1 マルチバンドトランシーバー やAshi paddle 45を製作したことでSOTAの移動運用の復活をしてみようと計画しています。経験上、高さメリットのあるVHFでも100mWでは山頂から短時間で規定の4局交信することは難しく、7MHzを運用することが必須となります。そのため、まずは、7MHzで5W程度の出力アンプを製作してみました。

1.設計におけるポイント

①WQ1と同じサイズを目指す。基板サイズは、5x5cmとなります。3バンドのLPFを搭載してこのサイズはかなり小型化する必要があります。

②増幅度:100mWから5Wに増幅するのでフィルター損失とか考えると20dB弱の増幅度が必要となります。

③効率:SOTAは、ふつう1時間以内の短時間の運用なので消費電流はあまり気にすることはないのですが、小型軽量化する上でヒートシンクを小型にする必要があります。そのため簡単な回路で効率よくマルチバンド運用ができるC級動作を狙います。

④切り替え:小型化のためにリレーは1個とします。LPF切り替えは殆どしないと思いましたので手動スライドスイッチとしています。

これらを考えると、C級動作で必要な増幅度が得られるのかが最低限の課題となります。

2.事前確認

FETは、この出力で定番のRD16HHFを使用しました。

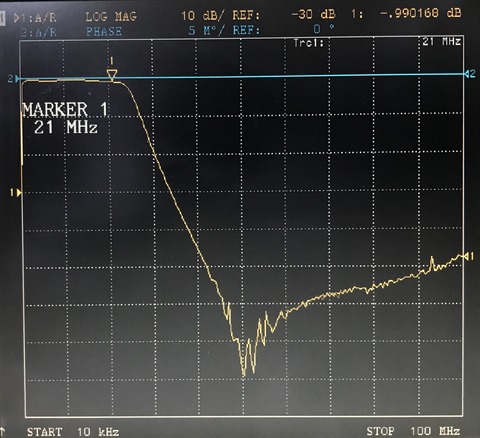

最初に、バラックで出力がどれくらい出るのか、LPFも接続してスプリアスを見ながら確認しました。

結果としては、入力を直接接続したところ2Wくらいでしたが、トランスとコイルで入力インピーダンスを整合することで5W程度は何とかなりそうでした。発熱もあまりありません。

3.基板製作

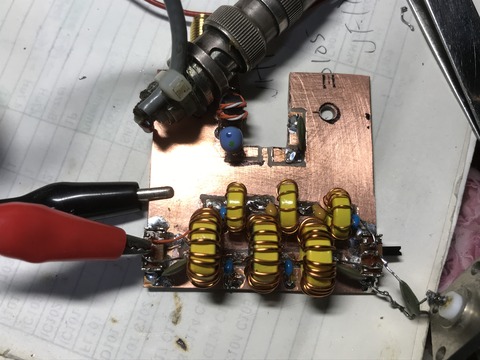

①最初にフィルタ部を製作します。

18,21MHzは兼用しますので7メガ用と2バンド切り替えで計画しました。切り替えは2個のスライドスイッチを両側に付けました。面倒ですが運用のほとんどが7MHzになりますので。。。

事前実験で3段くらいでいけそうでしたので、まずは組み立て。

最初コイルは、2つともT37のトロイダルコアに巻いたのですが、7MHzの損失が大きかったので7MHzのみ少し大きいT50に変更しました。7MHzで0.3dBくらい、21MHzで1dB程度の損失です。

②周辺回路を製作したこところです。

リレーは1つのリレーで入出力を切り替えています。送受信の切り替えは、トランシーバーのアンテナ端子に送信時に4Vの電圧が印加されるように改造しています。微小電流回路なのでアンテナ端子がショートしても問題ありません。

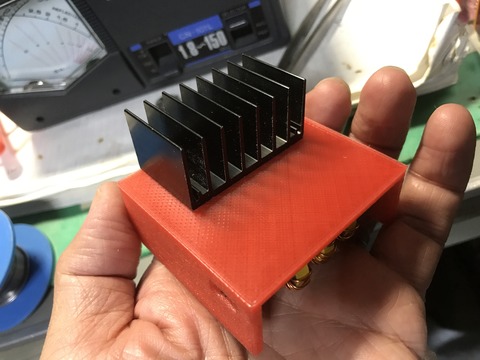

③ケース加工

昔でしたらアルミケースに穴あけとなりますが、これくらいのパワーでしたら金属にしなくとも使えます。3Dプリンターでお手軽に製作します。

4.結果

7MHzは、6W出力で効率は60パーセント程度でした。連続送信でも写真の放熱器がほんのり暖かくなる程度です。18,21MHzは入力マッチングが甘いようで2W程度となっています。バイアスをかけたり、整合調整をもう少しやればまだ上がると思いますが。。。

5.回路図

こんな回路です。

6.最後に

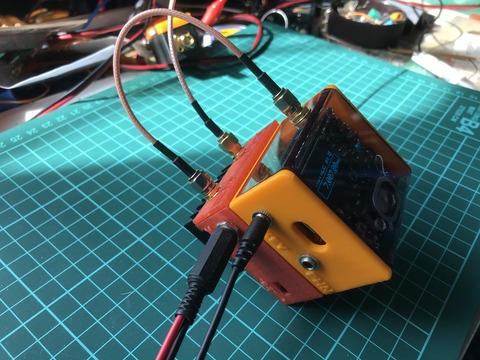

ケースに磁石を埋め込んでいますのでトランシーバーとドッキングして使用できます。放熱器がスタンドの役割をしますので角度がついて運用しやすいです。

また、移動先でガードレールや車体にくっつけて使用することができます。これは非常に便利です

PE4259 RF SWのローバンド特性について

(2021/11/8 10:01:30)

PE4259 RF SWのローバンド特性について

(2021/11/8 10:01:30)

http://becl8873.livedoor.blog/archives/10085030.html

今回は、少し前のWVU-1101などに使用していたPE4259について調べてみました。

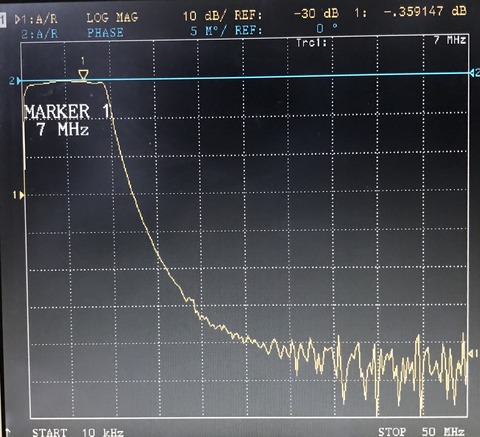

まずは、 データシート をみると10MHzから3GHzと記載があるので、やはりローバンドでは無理そうな感じですが、一応チェックということで...

試験は、昔使った余った基板にICのみ搭載しました。

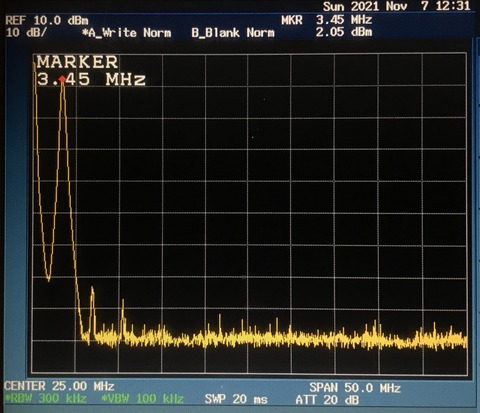

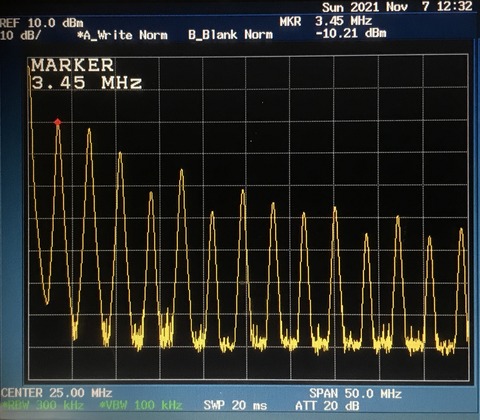

簡単に7メガと3.5メガの100mWの信号をトランシーバーから入れてみます

7MHz:IC出力 50mW

3.5MHz:IC出力 10mW

となりました。予想通りでした。

また、歪について3.5MHzのみですが以下に貼っておきます。

まず、トランシーバの100mW出力時のスペクトラムです。

次にIC出力です

やはりNGでした。。。

しかし、不思議なのは前に調べたAS169の特性です。正確には購入したのは、AS-169-73LF。これはデータシートだと300kHzから使えることになっています。しかしながら同じような特性なのは疑問を持ちます。

データーシートには低い周波数用のLFとノーマル用がありますが、中国サイトでノーマル用を送ってきたのではないかと推測しています。

いずれにしても販売サイトでは、AS169,AS169LFと両方記載されていて選べないのでどうしようもありません。ほかの中華販売店も同様なので、どこかで正規品を探してみる必要はありそうです。

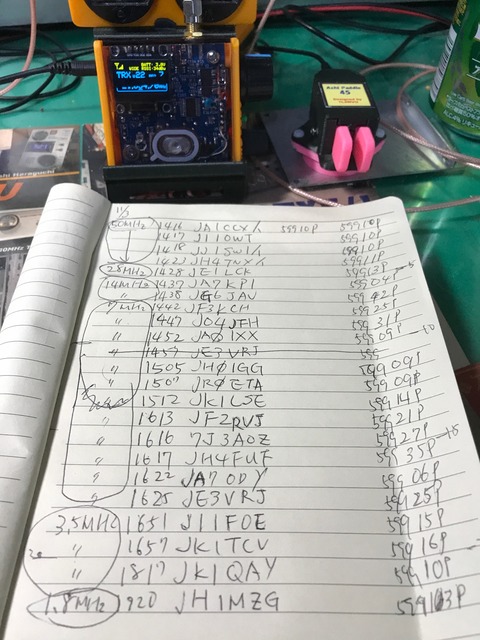

WQ1 超小型マルチバンドトランシーバーでQRPコンテスト参加

(2021/11/4 18:25:29)

WQ1 超小型マルチバンドトランシーバーでQRPコンテスト参加

(2021/11/4 18:25:29)

トランシーバーは自作の1.8-144MHzマルチバンド100mW CWトランシーバーWQ1です。

このトランシーバー、基板は、5センチ x 5センチの1枚で構成されており、 おそらく今回の参加局の中でもかなり小型の無線機だと思います。

このコンテストは最大パワーが5Wに規定されているので相手の信号強度からこちらの電波が届くかどうかがある程度判別できるので大変ありがたいです。

すなわち、5Wだと37dBm、100mWは20dBmですので差が17dBとなります。このトランシーバーは受信メーターがSメーターでなくdBμⅤで表示されるように設計しているので17dBμV以上で入感していれば、こちらの信号も届くことがわかります。

したがって、信号メーターをみながらそれ以上で入っている局を順番にコールしていくと非常に効率よく交信が行えます。 また、耳が悪い局(パワーが超えているのも含む)もわかってしまいます。

昼から開始で夜の部が少ないので、とりあえず上の周波数から下がっていくように運用してみました。

結果は、14時、16時、そして18時から、それぞれ1時間程度呼びまわり、交信数22局でした。

今回は、QRPコンテストということで、メジャーコンテストのようにローバンドでつぶされることは少なく7MHzの100mWでも結構交信ができました。

また、1.8MHzは、3.5MHzのアンテナをカップラーなしでそのまま使いましたが、このトランシーバーで初めて交信できて大変うれしかったです。

バンド別の使用アンテナと局数です(出力はすべて100mW).

50メガ 6エレ八木 、 4局

28メガ 短縮ダイポール、1局

14メガ 短縮ダイポール、2局

7メガ EFHW、 11局

3.5メガ スローパー、 3局

1.8メガ スローパー( 3.5MHz用) 、1局

ー------------------

合計 22局

最後に、このコンテストは、なぜか144MHzがありません。始まる直前まで知らなかったのですが(笑)、このトランシーバーには144MHzバンドも備えており2エレも作って準備していたので非常に残念でした。

アンテナアナライザー TE-2101の紹介動画について

(2021/11/4 6:10:28)

アンテナアナライザー TE-2101の紹介動画について

(2021/11/4 6:10:28)

雨の八王子イベントに来られて購入頂いたようでした。ありがとうございました。

11分くらいの動画ですが、自分の作ったものより遥かにわかりやすいので感心しました。やはり動画はこれくらい説明できないとダメですね。

貼り付けておきます

↓↓

問いあわせの多い現在の頒布状況についてですが、現在は申し込みを受け付けておりません。

空いている時間に少しづつ製作は継続していますが、部品の不良や偽物が頻発していて思うように進みません。

イベントなどで頒布は予定していますので気長にお待ち頂ければ嬉しいです。

Ashi Paddle 45 頒布のお知らせ(2021バージョン)

(2021/10/22 17:07:09)

Ashi Paddle 45 頒布のお知らせ(2021バージョン)

(2021/10/22 17:07:09)

大変お待たせしました。

人気のAshi paddle

45の2021バージョンの頒布準備ができましたのでお知らせします。

これまで通り、接点にマイクロスイッチを使用した超小型軽量のパドルですが、2021バージョンとして以下の改良が加えられ、ある程度の高速キーイングにも耐えられるようになっています。

①自宅でも使用できるようにマグネットアダプターを用意

②パドル幅を国内外で人気のベンチャーパドルと同じ 15mm程度とした。

③パドル外側の遊びを減らす調整ねじを追加

★紹介動画をご覧ください

★ユーザー様のコメントは以下でご覧頂けます

http://becl8873.livedoor.blog/archives/10837660.html

★頒布品の申し込み方法

Ashi Paddle 45(2021バージョン)

(1) 頒布品1式 頒布価格 4,000円+送料200円

(本体、マグネットアダプター、プラネジ2組、脚固定アダプター、ベルト)

★無線機との接続コードは添付されていませんので、ご用意ください

(2)取扱説明書を必ずご確認ください ↓↓↓ http://becl.g2.xrea.com/manual/Ashi%20paddle%2045/Ashi2021_manual.pdf

(3)送金方法 銀行振込み(楽天銀行、Paypay銀行のいづれか)

(4)頒布ご希望の方は、 件名に「Ashi Paddle

45 2021バージョン頒布希望」と記載 し、本文に以下を記入して私のコールサイン@jarl.comにメールにてお申込みください。

1. パドルの色... 赤、オレンジ、青、 ピンク

のどれか

2.

郵便番号、住所、氏名、コールサイン(お持ちの場合)

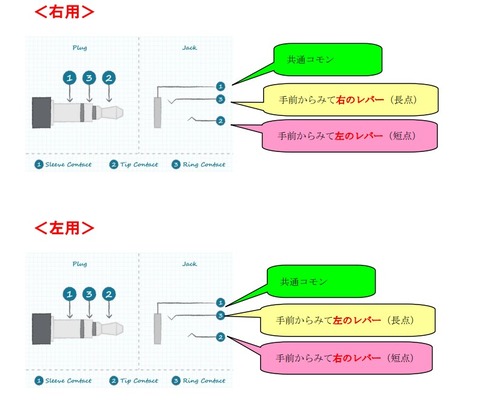

3.ジャックの配線方法(右用、左用、どちらでもよいのどれかを選択願います)

★お申し込みの後にこちらから振込み口座、納期を返信します。極力、すぐ発送しますが、部品調達などで2,3週間お待ちいただく場合もあります。

★注意事項

①

本装置は、私が趣味で作ったものです。自分だけで楽しむのは惜しいので希望される方に頒布するものです。

3Dプリンターを用いた自作品のため、傷、汚れや変形がある場合もありますのでご理解ください。 PLA

素材なので 50 度程度の温度で変形することがあるので、ご注意ください。

また、強度は確認していませんので極端な力や熱を加えないようにしてください。

②

ネジが緩んだ場合は、締めなおしてください。(必要なとき以外は回さないようにしてください)

③

マグネット基台は、下の金属板が塗装や滑らかだと回転しやすいので、少しざらざらした素材をお使いください。間に少し柔らかいビニルなど挟むと摩擦が増えて効果があります。

⑤

仕様、頒布価格は、状況により変更されることがあります。

⑥ 万一の事故や損失が生じた場合でも、当方は一切責任を負いません。

⑦ 故障の際は、写真等を添付してお問い合わせください。ベストエフォートで対応します。

パドル色のサンプルです(ほかにもリクエストがあればダメもとで送ってください。できる場合もあります)

<資料>

★頒布品説明書(2021年10月15日更新)

http://becl.g2.xrea.com/manual/Ashi%20paddle%2045/Ashi2021_manual.pdf

★(参考リンク)磁石にくっつかないテーブルなどでの使用方法

http://becl8873.livedoor.blog/preview/edit/52d5d8071dc87df588d2539abbd5ccca

どうぞよろしくお願い致します。

JARL東京支部イベントに出展しました

(2021/10/22 4:22:58)

JARL東京支部イベントに出展しました

(2021/10/22 4:22:58)

雨天中止と記載されていたのでてっきり中止と思いあまり準備していませんでしたが前日に開催とメールがきましたので慌てて準備をして参加しました。

昨年も台風のあとの参加でしたので、雨の時の雰囲気は理解できていました。

屋外の雨想定で展示机の雨除けはどうしようかと考えたときに ふと浮かんだのがなぜかスカボロリーフのDXペディ(笑)。そういえば倉庫に昔使ったビーチパラソルがあったことを思い出しました。

机とパラソルの固定をどうしようかと思ったときに、これからも屋外イベントで使えるように取り付け具を作っておこうと3Dプリントで作成しました。

屋外なのでABS樹脂で製作、これくらいであれば設計時間はわずか30分ほどです。プリントアウトは6時間くらいかかりましたがうまくできました。

手伝いのXYLと車で8時過ぎに到着しましたが、雨が強いので10時くらいまで車内で新聞を読んだりして待機。AKCのWRKさんにも手伝っていただいて設営を行いました。ブースはこんな感じでなかなかです。

パラソルの取り付け具も現地で初めてつけましたがピッタリ。さすが~

しかしパラソルが完全に机を覆えなかったので水滴が机に垂れてちょっと失敗(笑)

展示物はアナウンス通り持っていきましたが雨のため広げることができず、とりあえず頒布を優先しました。雨が最後まで結構降っていて、お客さんは去年の1/3くらいとかなり少なかったです。

それでも、アンテナアナライザーは完売、パドルも半分くらい買って頂きました。パドルの発振器が雨でぬれて動作しなくなったり、雑巾で水をふきながらの頒布となりましたが、常に誰かがブースの前におられていろんなお話ができて楽しめました。

また、現在試作を進めている1.8-144メガ帯のCWトランシーバーもデモ展示しましたが、好評のようでした。

やはりリアルイベントは最高ですね。雨の中来ていただいた皆様ありがとうございました。

次の参加イベントは、来年の関西シンポジウムくらいになると思います。楽しみにしています。

10/17開催予定のJARL東京支部イベントに出展します

(2021/10/17 9:57:59)

10/17開催予定のJARL東京支部イベントに出展します

(2021/10/17 9:57:59)