無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

現在データベースには 420 件のデータが登録されています。

フィールドデーコンテスト。10mWでどれくらい交信できるか

(2021/8/8 12:13:18)

フィールドデーコンテスト。10mWでどれくらい交信できるか

(2021/8/8 12:13:18)

今、HFから144までのCWトランシーバーを企画、設計していることもあり、自宅から10mWでどれくらい交信できるか試してみました。

トランシーバーは自作機、スペアナでみて各バンド10-20mWくらいになるように設定、自宅アンテナは以下のようなものを使いました。モードはCWのみ。

なお、自宅は東京郊外で、ロケは低地でよくありません(笑)

●3.5MHz、7MHz: フルサイズスローパー(台風接近のためタワーをクランクダウンしているのでエレメントも一部が屋根の上)

●14,21,28MHz:短縮ロータリダイポール(14は使えるが21と28はSWR3以上あり)

●50MHz:6エレ

●144MHz:2FベランダのJ型アンテナ(垂直ダイポールと同等)

8/7(土) 21:00コンテスト開始。最初はアンテナがまともな50MHzから。台風接近ということもあり移動局は少ないです。それでも静岡、福島、その他距離100kmくらいある移動局と交信できました。

そのあと144MHz、ベランダホイップということもあり、ほとんど聞こえませんが数局と交信できました。HFは28から下の方に下がっていきましたが、聞こえる局は弱くて呼べる感じではありません。

3.5MHzは、結構聴こえていましたがが交信できず

8/8(日) 朝8時過ぎからワッチ開始。昨日できなかった21,7MHzで数局交信。7MHzは混信が多いと思いますが、意外に応答がありました。そのあと14MHzは関西が強く入っており、1局交信。

そのあと21,28で近くの移動局と交信。最後に、21で九州まで届いたので終わりにしました。

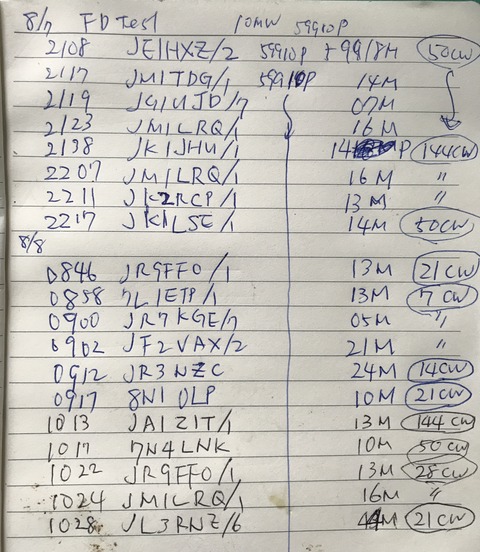

下に交信できた局のリストを示します。10mWという出力は、乾電池でトランジスタ1石の発振器を作ったときの出力と同じくらいです。40年くらい前は、このくらいの出力では殆ど交信はできなかったのですが、無線機の性能がかなり向上していることもあり、今では結構楽しめます。

とはいえ、殆どの場合、普通にコールしても応答はありません。フィールドデーコンテストの場合は最大出力が50Wなので、こちらとの電力レベル差は40dB程度ですので、59プラスで入っていれば応答はあるはずです。オンフレで何度も呼んで応答がないときでも、周波数を100Hzずらして呼ぶと応答があったりするので面白いです。

10mWという出力は、出力が小さすぎるというイメージを持たれる方が殆どと思いますが、実際のところ100mWとSメータでは3つくらいしか差はありませんので結構楽しめます。

144MHz CWポケトラ 基板発注しました

(2021/8/5 5:30:38)

144MHz CWポケトラ 基板発注しました

(2021/8/5 5:30:38)

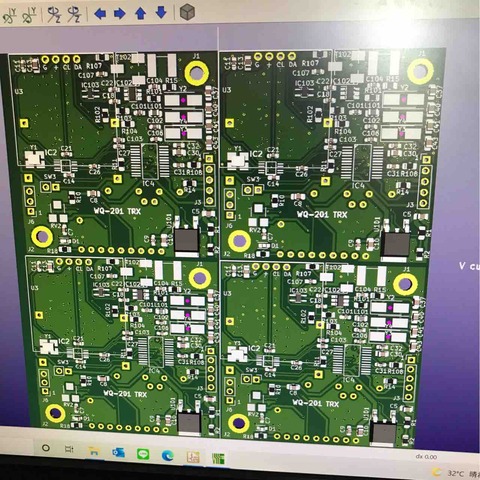

今回のポケトラの最大の特長は、簡単な外付けアダプターを追加することで144だけでなく50やHFマルチバンドのQRP CWトランシーバーとして使えるということです。

50mW程度のQRPなのでなかなか交信機会はありませんが、その点を多くのバンドに出れることでカバーしようとしています。

今回の回路とプリント基板パターン設計での主な改良点は以下のとおりです。

①受信時にアンプとミキサの電源供給をArduinoから行う。

②5351のクロックは、27MHz(スプリアス対策)とする

③送信はclk2、DSPはclk0(スプリアス対策)

④FM受信あり、AM放送は将来なくなるので削除

⑤ゼネカバ対応を考慮して周波数ステップに1MHzとかを追加する

⑥その他、回路と基板の変更項目

ー LPF のアースパータン強化

ー受信アンプ追加(局発漏れと感度不足対策)

ー送信アンプ入力抵抗を18→51Ωに変更(近接スプリアス対策)

ー水晶フィルタを4→3段に、そして帯域を少し広くする(基板スペース確保)

ーフィルタとDSP間を最短配線(ノイズ対策)

ーフィルタ入力インピーダンスを下げるために抵抗追加(ノイズ対策)

144MHz CWポケトラの試作

(2021/8/2 7:21:53)

144MHz CWポケトラの試作

(2021/8/2 7:21:53)

基板は、とりあえず7メガトランシーバー用を使って試作してみました。

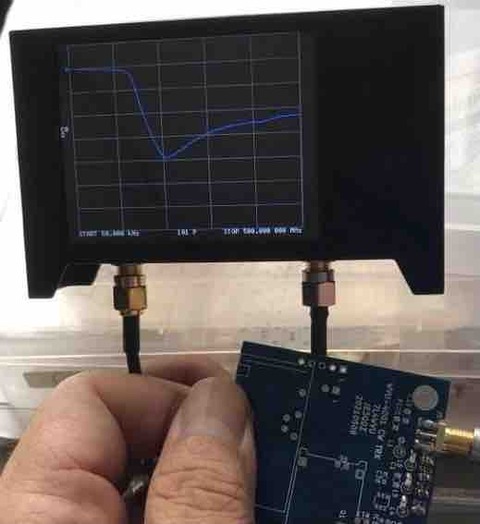

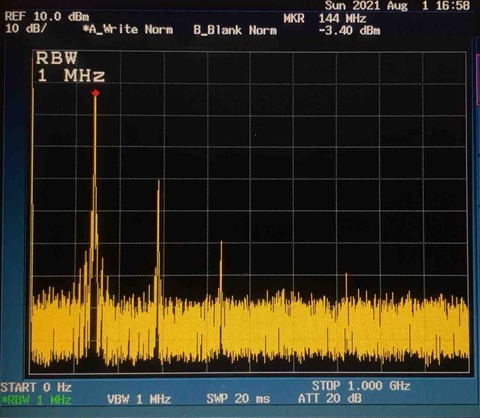

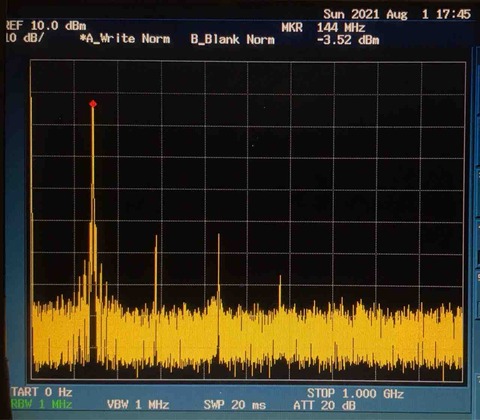

LPFは、流石にこのくらいの周波数になるとうまく働かないので3段でカットオフ周波数を150メガくらいで組むと3倍で20dBくらいしか減衰しない全然使えないレベルでした。写真は0-500MHz

そこで、今回は発想を転換してカットオフ周波数を高めに設定して2倍と3倍をノッチで落とす回路でLPFを設計してみました。同時にアースパターンを銅板で強化しています。

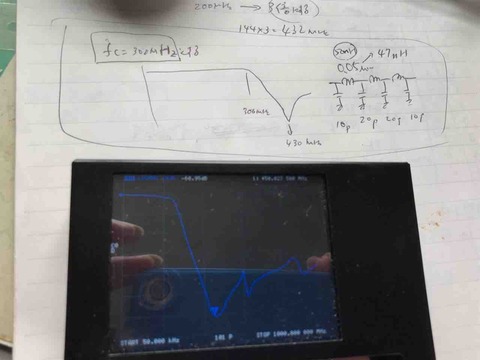

まずは、3倍の430メガ付近が落ちるようにローパスを設計。カットオフは300メガくらいにすると3倍波は60dBくらい落とせました。

この状態で送信スペクトラムをみると2倍波のレベルが少し高いようです。

そこで、さらに2倍波のノッチを追加。6pFをLPFコイルとパラに接続します。これで2倍、3倍とも40dBくらい減衰できました。

送信出力は、50mWなのでこれで問題ないレベルとなります。

あと、問題点としては、送信時に6メガくらい離れたところにスプリアスが出ます。

レベル的には、規格ギリギリセーフというところですが150メガあたりは業務局が多いので下げておきたいところです。

これは、5351のPLLの特性上出てしまうものなのか調査中です。

また、CWフィルターは、前より幅を広げて600Hzくらいにしています。

個人的にはもっと広い方が良いと思うのですが、QRPで呼ぶ方の立場では相手周波数に近いところで呼ぶ必要がありますのでメリットはあります。

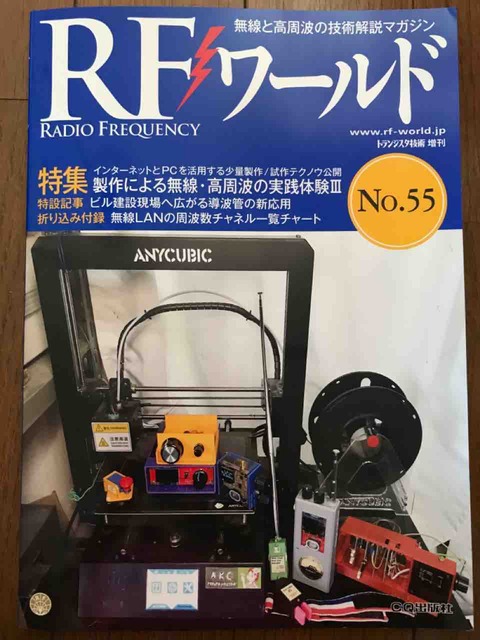

RFワールド No.55の特集記事を執筆しました

(2021/7/29 17:38:20)

RFワールド No.55の特集記事を執筆しました

(2021/7/29 17:38:20)

本日発売のCQ出版のRFワールド No.55の特集記事を執筆しました。

最近の理工系の学生は、ものづくりの経験がない方が多く、指導できる教官も減ってきたということで執筆依頼がきたものです。

今回は、約80ページ。初心者向けに製作の方法をまとめて、途上国で技術指導をした時の話も少し書きました。

次号では、基礎が学べて応用できるような製作実例を紹介予定です。

以下のリンクで今回の目次と見本ページのPDFをご覧頂くことができます。

https://www.rf-world.jp/bn/RFW55/RFW55A.shtml

★Amazonの売れ筋ランキングの電子、通信カテゴリで1位になりました。

アンテナアナライザー TE-2101 頒布のお知らせ→終了しました

(2021/7/24 0:03:00)

アンテナアナライザー TE-2101 頒布のお知らせ→終了しました

(2021/7/24 0:03:00)

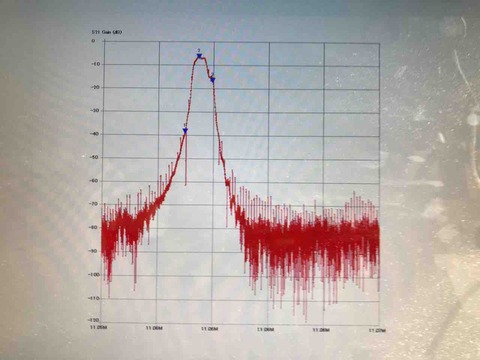

JE3QDZさんとの共同製作品のアンテナアナライザー TE-2101を10台のみですが頒布を行います。

すでにJE3QDZさんの頒布案内で予約された方も申し込み可能です。

1.装置の概要

●0.2-200MHzまで対応した片手に納まるほど小型軽量のアンテナアナライザーです。

インピーダンス測定などの機能は省略、VSWR表示に限定して簡略化しています。

●高輝度大型OLEDを使用して晴天の屋外でも認識性を高めました。

●音でVSWRの最低点が分かるような機能も付けました。

<説明動画>

2.頒布品の詳細

詳細は、取扱説明書をご覧ください。

アンテナアナライザー(TE-2101)取扱説明書_210720.pdf

3.頒布価格について →終了しました

●本体11,000円 (送料別)

●送料 200円 (クリックポスト)

数に限りがありますが以下のものも用意しています。

- オプション: 電源充電ケーブル(携帯用MicroUSB) 110円

- オプション: SMA-BNC変換コネクター 1個 250円

- オプション: SMA-M変換コネクター 1個 250円

- オプション: SMA 50オーム終端器 1個 200円

4.注意事項(取説から主要部分を抜粋)

①趣味での製作品のため外観には加工の傷、ズレ等があります。また、性能も測定器のようなものではありません。神経質な方は、申し込みをしないで市販品を探してください。

②マイクロUSB充電コネクタは大半の市販品で使用できると思いますが、大きなものは刺さらない可能性があります。(サイズ詳細は取説をご参照ください)

③リチウムポリマー電池を使用していますので扱いには注意してください。充電する際は、発火事故のリスクを避けるために、人が監視 できる状態で充電を行ってください。

④車内など高温になる場所に放置しないでください。50度程度でも 変形、故障の原因になることがあります。

⑤万一の取扱や保管中での事故や損失が生じた場合でも、当方は一切責任を負いません。

⑥故障、不具合時はメールでお問い合わせください。 ベストエフォートで対応します。

⑦信号には目的周波数以外に高調波成分を含むため、屋外のアンテナ測定などに使用する場合は、周囲の無線設備等に妨害を与えないよう十分配慮してください。

⑧本頒布品の転売、ソフトウェアの再頒布ならびに逆コンパイルは固く禁じます。

⑨本機は改良のため予告なく仕様変更を行うことがあります。 ハードウェア、ソフトウェア共にアップグレードの対応は行っておりません。

⑩本機は個々に調整していますが、電圧と半導体のばらつきによるレベル誤差が あります。 安定化電源回路を搭載し、ある程度ソフトウェアで補正しておりますが、 測定器のような精度はありません。

⑪温度特性については、考慮していません。極端な低温、高温下の動作は不明です。 校正時と使用時の周囲温度に差があると誤差が大きくなることがあります。

⑫未解決や気が付かないバグがあるかもしれません。 予めご了承ください。

⑬ブリッジの特性により低い周波数と高い周波数は精度が悪くなります。

⑭本器はリアクタンス成分を計測していません。 リアクタンス成分を含む負荷の場合は精度が悪くなることがあります。

⑮内部処理の関係で100MHzを境にグラフが不連続になる時があります。

★10台のみですので先着順で10台に達した時点で受付を終了させて頂きます。

申し込みいただいた方すべてに対応できないと思いますが、申し込みいただいた方には必ずメール返信します。

●件名に 「TE-2101アンテナアナライザー頒布希望」 と記載してください。

● 本文に お名前(フルネーム)、 コールサイン(お持ちの場合)、JE3QDZさんの頒布予約済かどうかについて ご記入ください。

ご応募はメールで私のコールサイン(小文字)@jarl.com 宛お願いします。

それでは、宜しくお願いします。

みにみに電鍵 頒布のお知らせ

(2021/7/17 11:22:02)

みにみに電鍵 頒布のお知らせ

(2021/7/17 11:22:02)

関西ハムフェスで現地頒布用として準備していたのですが、オンラインになったので通頒を行います。

1.本装置の概要

本装置は、私、 7L4WVU

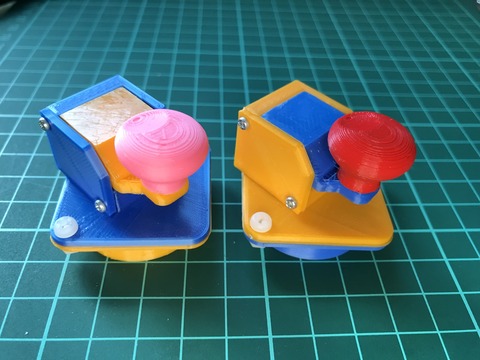

が趣味で設計製作した超小型の縦振り電鍵で、アマチュアの皆様に頒布するものです。

卓上では マグネット基台 、移動時は 脚アダプター を使用することで安定したキーイングが楽しめます。 接点は マイクロスイッチ を使用していますので高信頼。かつ、打点位置が中心に近くなるように設計していますのでマグネット基台を金属板に固定しなくても使用できます(軽いので動きますが...)。

また、脚アダプター装着時の

重量は僅か40g しかありませんので 移動用サブキーとしても最適

です。小型軽量の電鍵ですが、指で叩くようにすると快適に打つことができます

★紹介動画をご覧ください

2.本機の構成と頒布価格

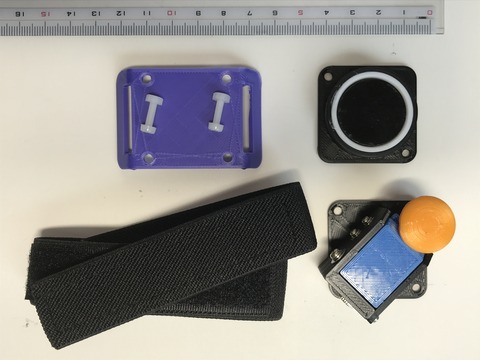

下の写真(本体、マグネット基台、脚ベルト、脚ベルト用アダプター、および M3 ネジとナット 2

組)が 1

式分となります(写真は昨年バージョンの資料から流用しています。色と形は今回頒布のものと若干異なります)。

★頒布価格 3,200円(クリックポスト送料含む)

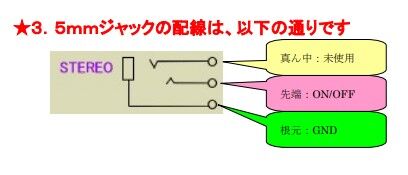

無線機接続用のケーブル(3.5mmプラグ)は付属されませんので各自ご用意ください。

3.注意事項

①

本装置は、趣味用の3Dプリンターを用いた自作品です。ケースに傷や変形がある場合があります。PLA素材を使用しておりますので、 高温の車内などにおいておくと変形する可能性があります。

また、極端な力を加えないようにしてください。

仕様は、適宜変更されます。

④

万一の事故や損失が生じた場合でも、当方は一切責任を負いません。

⑤ 不具合の際は、写真等を添付してお問い合わせください。ベストエフォートで対応します

4.申し込み方法

(1) 送付先

①郵便番号

②住所

③氏名

(2)ボディの色...青(左)、オレンジ(右)のどちらかを選択願います。

それでは、よろしくお願いします。

アンテナアナライザ 2021年バージョン④

(2021/7/17 5:21:22)

アンテナアナライザ 2021年バージョン④

(2021/7/17 5:21:22)

2月のブログでの紹介から、さらに画面を大きくし、晴天の屋外での使用でも見やすいように改良しました。

自分で使っていても、なかなか良いです。移動のときにもポケットに入れて持ち歩くのに最高です。

すでに QDZさんから昨日頒布 され、初回分は頒布完了したそうです。

私の方は、現在、他の機種の製作を行っていますので、まだ試作のみしかしておりませんが、頒布は、10月のイベントをターゲットに製作を進める予定ですのでもう少しお待ちください。

取り急ぎ、製作品の紹介動画を作成しましたので、ご覧になってお待ちください。

★取扱説明書は こちら です。

ハムフェアの出展料は、高すぎる??

(2021/7/8 13:05:02)

ハムフェアの出展料は、高すぎる??

(2021/7/8 13:05:02)

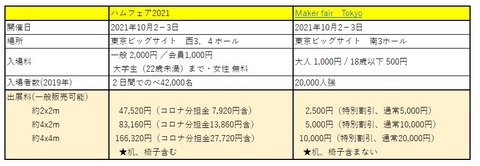

出展料は、アマチュアが出すには結構高いと感じていたが、今年は、コロナ分担金という名目でさらに2割程度高く設定されていたので出展を躊躇してしまう。

同じ日にMaker Fair Tokyoが予定されており、ネットで掲載されている出展費用のところをなんとなく眺めていて驚いた。

同じビッグサイトなのに特別割引で通常出展料の半額だという。。。

簡単に比較して下のような表を作ってみたが、条件は異なるもののあまりにも差がありすぎる。

おかしい...

何か間違っているのかも知れない。。。

FT8 QRPトランシーバー用リニアアンプの製作

(2021/6/14 12:22:35)

FT8 QRPトランシーバー用リニアアンプの製作

(2021/6/14 12:22:35)

自宅からメインでオンエアしている50MHz SSBを聴いていると出ている方が少なくなってきたと感じますが、逆にFT8モードは結構賑わっているようです。

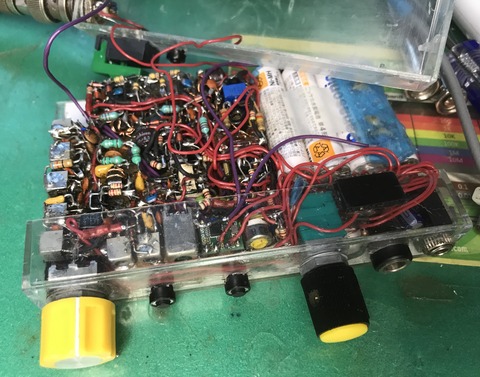

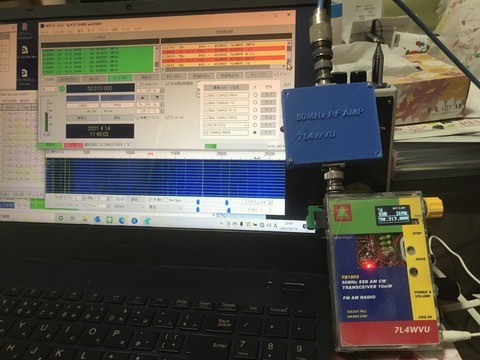

私が最近使っているのは、カセットテープのケースにいれた50MHzのSSB/AM/CW自作トランシーバーです。SSBがでればFT8も運用可能ですので、送受切替のためのPCとの接続インターフェースを追加しています。

このトランシーバーは、10mWのQRPですが、FT8モードと最近の無線機の受信性能の向上から、GWで100km、Eスポでは1000km越えの交信も何度かできています。しかし、ロケーションやアンテナがよくありませんので、交信できるチャンスは多くありませんでした。

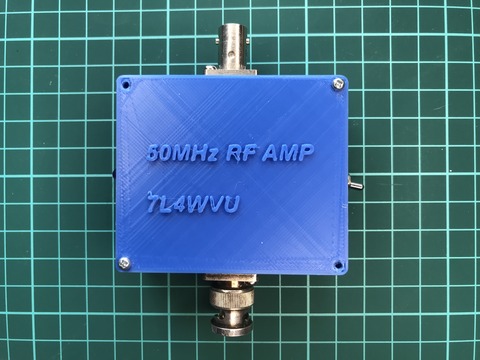

そういうことで、もう少しチャンスを増やす目的で100mWくらいまで増力するリニアアンプ(写真1)を製作してみました。

(写真1)製作した100mWリニアアンプの外観

2.親機の改造

外部リニアアンプとの接続で一番悩んだのは、送受信の切り替えです。ケーブルを出して接続するのは簡単ですが、スマートにしたいのでアンテナだけ接続できれば完了できるものを考えました。

結果として、親機の送信時にアンテナ端子に電圧を出すように改造してその電圧を利用してリニアアンプの送受信を切り替えることにしました。

超小型の自作トランシーバーで回路図がないので改造は難航しました(笑)。しかし、何とか送信時にアンテナ端子に2V程度でるようにできました(写真2)。

(写真2)カセットテープケースに入れたトランシーバーのアンテナ端子に送信時に電圧がかかるように改造した。

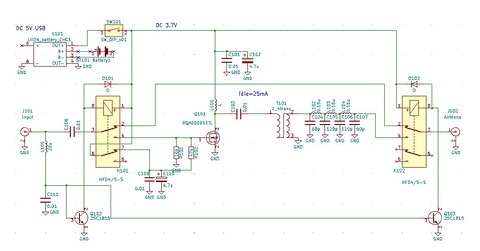

3.リニアアンプの回路

回路図を図1に示します。

ドライブは10mW、出力が100mWですので回路は、1石増幅で十分となります。送信FETとして海外製無線機にも使われているRQA0009を使用しました。送受信の切り替えはリレーを使用しました。

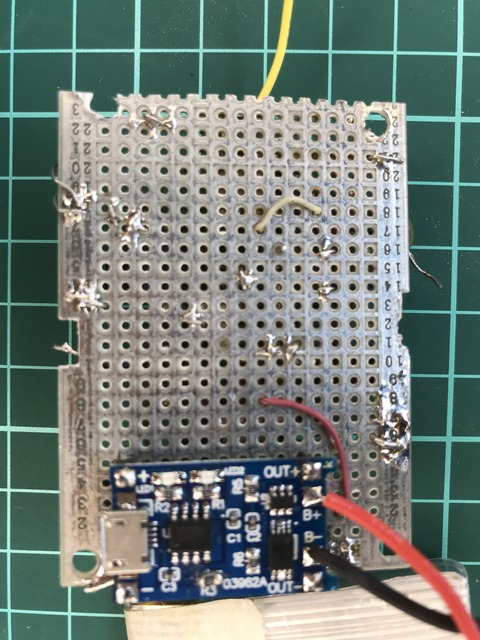

また、電源は、リチウムポリマー電池、充電基板を内蔵しており、外部のケーブルを不要としています。

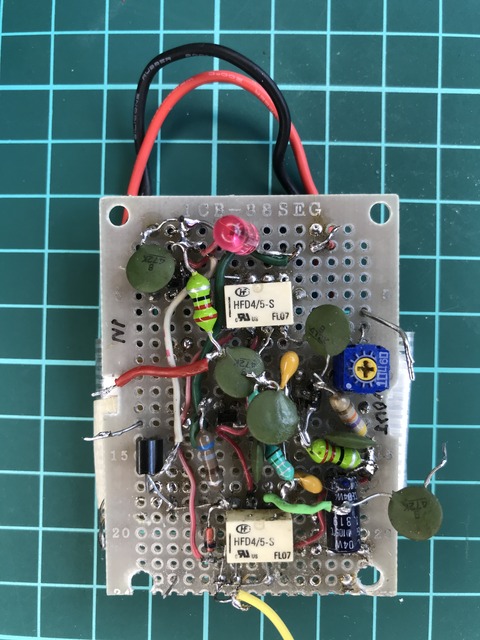

4.製作

今回の部品の送信FET、リレーはSMDを使っていますが、製作が容易になるように 市販のユニバーサル基板(サンハヤト製ICB-88SEG) を使用して組み立てました。

この基板は、穴あき基板でありながら、片面がアース面となっているので安定した高周波動作が得られます。簡単にRFアンプなどを実験してみたいときなどにお薦めします。

写真3,4に組み立てた基板の表、裏を示します。製作はちょっと雑になってしまいました(笑)

(写真3)基板(表)

(写真4)基板(裏)

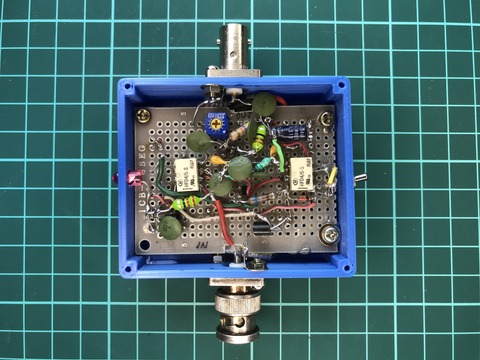

また、ケースは3Dプリンターで簡単に製作しました(写真5)。

(写真5)3Dプリンタで作ったケースに基板を実装

特性的には、CWだと200mW程度出すことができますが、SSBでは歪的に出力100mW程度が使える範囲でした。スプリアスは規格をクリアしています。

5.実際に運用してみて

大阪市内のマンションの4Fベランダにダイポールを上げて2週間ほど運用して、関西の40局と交信できました。(写真6,7)

10mWのときは、相手のCNが0dB以上のスーパーローカル局しか呼ぶことができませんでしたが、100mW出力となるとCQを出しても結構呼ばれることも多いので十分に楽しめました。

(写真6)FT8トランシーバとリニアアンプ

(写真7)自作の短縮ダイポール(マンションに囲まれていて西から南西の45度以外はNG)

WVU-1103 CBハンディ機の設計メモ⑦ 機能追加状況

(2021/4/17 6:33:05)

WVU-1103 CBハンディ機の設計メモ⑦ 機能追加状況

(2021/4/17 6:33:05)

今週は、少しずつソフトの作り込みを行いました。

小型、シンプルが特長なので、切り替えはロータリーエンコーダーとエンコーダーに付いている押しボタンスイッチのみとなります。

今回は、長押し検知を加えましたので機能を少し追加できることができました。

今のところの機能を以下に記載したいと思います。

①ノーマル機能

1-8chの送受信とEスポ検知用の27.005受信ができます。

受信レベルは、RSSIのdBμ表示ですので、1dBステップで他の無線機の出力比較を行ったり、電界強度測定などにも使えます。

また、アナログ丸メーターは特に必要でありませんが、CBのシンボルですので外せませんね。

わざわざ、デジタル値をアナログ電圧に演算してメーターを振らしています