無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2025/11/18 10:35:50)

現在データベースには 420 件のデータが登録されています。

移動用マルチバンドロッドアンテナに80mバンドを追加

(2024/12/24 6:27:53)

移動用マルチバンドロッドアンテナに80mバンドを追加

(2024/12/24 6:27:53)

先の記事のアンテナに簡単に追加して80mの運用ができる延長コイルを製作してみました。日中のPOTAでは使うことはないのですが、来年は離島もまわる予定なので夜間帯の運用もある程度できればと考えました。しかし、たった2mのロッド+5W運用で使い物になるかは疑問です(笑)。とにかくどのくらい交信できるのか試してみました。

ボトムローディングでロッド2m長程度で計算するとインダクタンスが130μH程度必要となります。7~50MHz用のコイルのインダクタンスが30μH程度なので100μH追加すればよさそう。これを0.5φのエナメル線を直径50mmで巻くことで計算すると25mm幅で50回巻となりました。構造はロッドアンテナに使用時のみ差し込めるように考えて3Dプリンターでボビンを製作しました。

この状態で庭に置いてラジアル10m長でVSWRをみると3MHzとかなり低いところでマッチングが取れていたのでそこから巻き数を減らして調整したところ9回くらい減らしたところで3.5MHzで最小となりました。

このアンテナを夜間運用するために2階のベランダに紐で固定して2時間程度運用。ラジアル線は10mで下に垂らしたままだったので不足するかと思いましたがVSWRは簡単に1.5以下に調整できました。

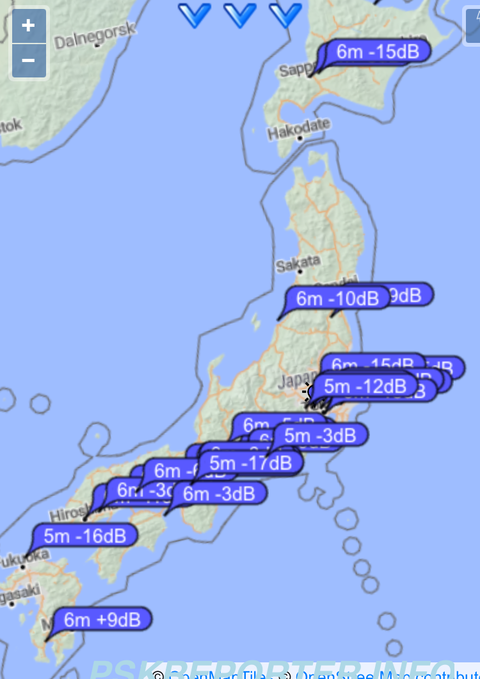

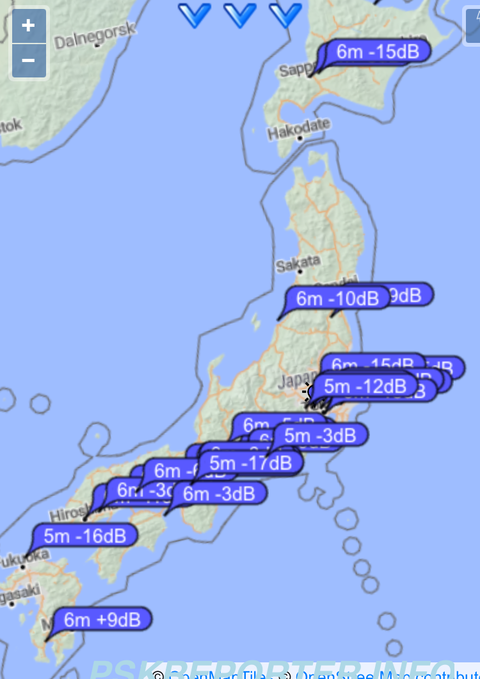

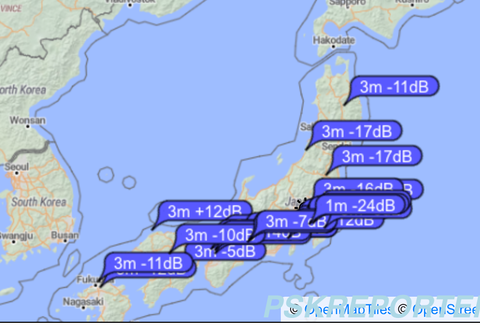

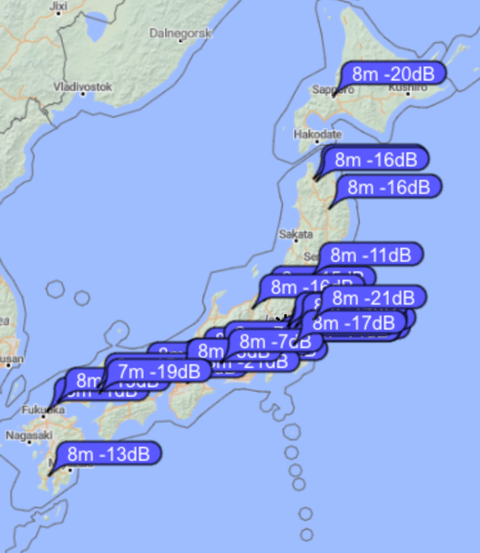

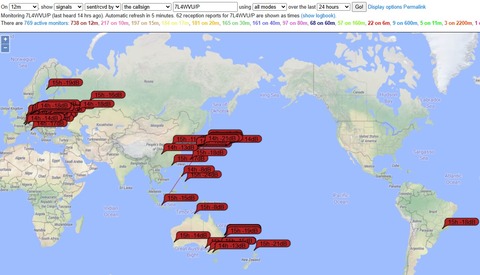

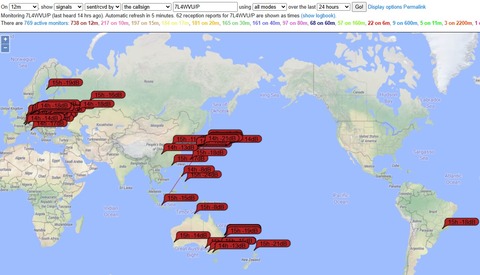

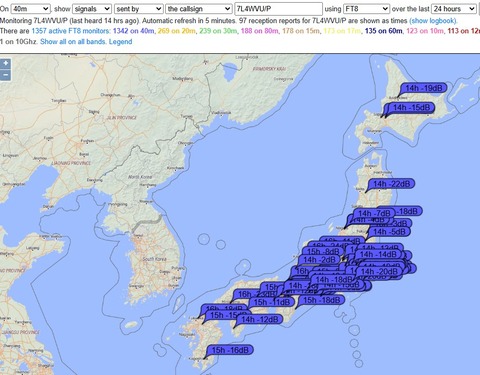

18時ころ殆ど信号の入感がなかったので0.5WでCQを出してみました。当然のことながら全く応答はありません。それでもPSKRをみると9エリアで受信されていたので驚きました。19時くらいになり少しコンディションが上がってきたようなので5Wで運用、CQを出しても殆ど応答はありませんでしたが、呼びに回ったりして3エリア2局、9エリア1局を含む6局と交信できました。40mバンドと飛びは全く異なりこんなアンテナと5Wでは難しいバンドと実感。最後にPSKRをみると500km程度までは飛んでおり当初の予想よりは使えそうな感じがします。

ボトムローディングでロッド2m長程度で計算するとインダクタンスが130μH程度必要となります。7~50MHz用のコイルのインダクタンスが30μH程度なので100μH追加すればよさそう。これを0.5φのエナメル線を直径50mmで巻くことで計算すると25mm幅で50回巻となりました。構造はロッドアンテナに使用時のみ差し込めるように考えて3Dプリンターでボビンを製作しました。

この状態で庭に置いてラジアル10m長でVSWRをみると3MHzとかなり低いところでマッチングが取れていたのでそこから巻き数を減らして調整したところ9回くらい減らしたところで3.5MHzで最小となりました。

このアンテナを夜間運用するために2階のベランダに紐で固定して2時間程度運用。ラジアル線は10mで下に垂らしたままだったので不足するかと思いましたがVSWRは簡単に1.5以下に調整できました。

18時ころ殆ど信号の入感がなかったので0.5WでCQを出してみました。当然のことながら全く応答はありません。それでもPSKRをみると9エリアで受信されていたので驚きました。19時くらいになり少しコンディションが上がってきたようなので5Wで運用、CQを出しても殆ど応答はありませんでしたが、呼びに回ったりして3エリア2局、9エリア1局を含む6局と交信できました。40mバンドと飛びは全く異なりこんなアンテナと5Wでは難しいバンドと実感。最後にPSKRをみると500km程度までは飛んでおり当初の予想よりは使えそうな感じがします。

TE-2101アンテナアナライザーのUSBコネクタ破損の修理について

(2024/12/22 17:20:54)

TE-2101アンテナアナライザーのUSBコネクタ破損の修理について

(2024/12/22 17:20:54)

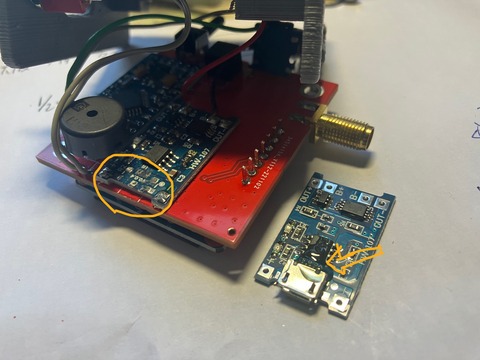

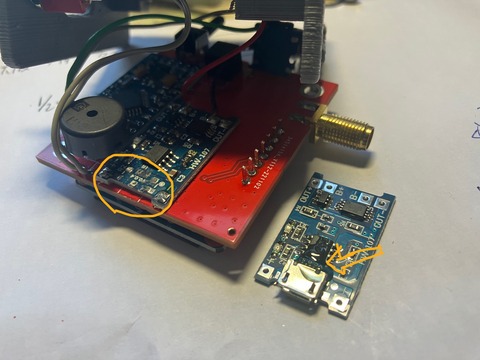

取説にも記載していますが、中華製のMicro-USBの基板のコネクタが取れやすい不具合があります。

最近のものはエポキシ接着剤で固定するなど製作時補強していますが、昨年くらいまではそのままのものが多いので充電コネクタ―の抜き差しが固かったりするととれる可能性があり取扱に注意をお願いします

万が一破損した場合は、充電基板の交換修理しますのでその際はメールでご連絡お願いします(費用は基板と返送費用の実費のみ)。

参考までに、下の写真で左側の丸部分がコネクタがとれた状態。右の⇒部分がエポキシ接着剤で固めた対策基板となります

今後、本基板の在庫がなくなり次第、外れにくい構造のUSB-Cに変更予定しています

最近のものはエポキシ接着剤で固定するなど製作時補強していますが、昨年くらいまではそのままのものが多いので充電コネクタ―の抜き差しが固かったりするととれる可能性があり取扱に注意をお願いします

万が一破損した場合は、充電基板の交換修理しますのでその際はメールでご連絡お願いします(費用は基板と返送費用の実費のみ)。

参考までに、下の写真で左側の丸部分がコネクタがとれた状態。右の⇒部分がエポキシ接着剤で固めた対策基板となります

今後、本基板の在庫がなくなり次第、外れにくい構造のUSB-Cに変更予定しています

自作機POTA:宮崎県移動(2日め)

(2024/12/14 7:02:11)

自作機POTA:宮崎県移動(2日め)

(2024/12/14 7:02:11)

12/11(水) 青島のホテルで早朝から温泉。バイキング朝食のあと宮崎駅行のバスに乗り空港へ。朝の通勤時間だがバスは90分に1本。ただJR(空港までは南宮崎で乗換あり)は30~60分毎にある。9時前に空港近くでレンタカーを借りて出発。

今回のルートは以下の通り。紫色が1日め、赤色が2日目にまわった公園です。

⑤JP-2019 みやざき臨海公園、JCC4501宮崎市

今回のルートは以下の通り。紫色が1日め、赤色が2日目にまわった公園です。

⑤JP-2019 みやざき臨海公園、JCC4501宮崎市

ビーチ横の駐車場から40mから開始。レンタカーのルーフにマグネット基台でマッチングが取れるか心配だったが自宅の車と同じようにラジアル長7mくらいでうまく行った。CQを出すと1エリア各局から呼ばれるがQSBが激しいのでCBしても応答がないことが続き効率が悪い。PSKRを見ると本州から北海道まで広範囲に飛んでいて20分でACT完了。

⑥JP-1759 阿波岐原森林公園、JCC4501宮崎市

⑥JP-1759 阿波岐原森林公園、JCC4501宮崎市

先の公園から数分で到着。森林公園だがビーチ横にあるので意外。ここも40mで15分程度でACT完了。レンタカーにUSB充電端子がついてなかったので充電アダプターを近くのイオンに行って購入。さすがに土地が安いせいか宮崎イオンはとんでもない広さで駐車場からダイソーまでの距離が半端でなく走り回った(笑)

⑦JP-1758 特別史跡公園西都原古墳群、JCC4508西都市

車で60分程度内陸方向に移動、広大なロケーションに古墳が広がるエリアに到着。海から離れたが伝搬は問題なく、11時台であるが40mで1エリア中心に交信ができた。短時間のPSKRをみると本州全般1000km以上まで飛んでいる。今回の移動で40mのPSKRを各公園で見たがほぼ同じような感じでこのシーズンは日中でもかなり距離が伸びていることが分かった。関東でオンエアしているとどうしても500km以上のところは局が少なくあまり飛んでいないようにみえるので新たな発見。12局/20分

⑧JP-1751 西都原杉安峡県立自然公園、JCC4508西都市

⑦JP-1758 特別史跡公園西都原古墳群、JCC4508西都市

車で60分程度内陸方向に移動、広大なロケーションに古墳が広がるエリアに到着。海から離れたが伝搬は問題なく、11時台であるが40mで1エリア中心に交信ができた。短時間のPSKRをみると本州全般1000km以上まで飛んでいる。今回の移動で40mのPSKRを各公園で見たがほぼ同じような感じでこのシーズンは日中でもかなり距離が伸びていることが分かった。関東でオンエアしているとどうしても500km以上のところは局が少なくあまり飛んでいないようにみえるので新たな発見。12局/20分

⑧JP-1751 西都原杉安峡県立自然公園、JCC4508西都市

自然公園というところは公園と違ってナビで駐車場とか見つけにくい。そこで地図でエリア内の橋やダムをみつけて近くで運用することが多い。今回も川沿いの道端で運用、谷間でロケが悪く昼ということで40mは関西の数局と交信したあと呼ばれなくなったので→17m→20mにQSYして関東の局と数局づつ交信してACT完了。QSYの度にアンテナ調整に時間を要したので12局/40分

⑨JP-2022 川南遊学の森 & ⑩JP-1750 尾鈴県立自然公園、JCG45002A児湯郡

⑨JP-2022 川南遊学の森 & ⑩JP-1750 尾鈴県立自然公園、JCG45002A児湯郡

山間部の林道のような狭い道を走って到着。静かな森に狩猟をしているのか銃声が響いていた。引き続き17mにでたが国内はスキップしていてVKのみと交信。平日昼過ぎだったがこの日まだやってなかった30mを試すと1エリアから結構呼ばれACT完了。16局/30分

日向まで行く予定だったが14時くらいになり戻る時間を考えて宮崎方向に戻ることに。途中にある農業科学公園から。40mはQSBが激しくリトライが多かったがここでも広範囲にオープンしていたがリニアアンプの電池切れとなり最後は0.5W運用となった。10局/15分

⑫JP-1757 宮崎県総合運動公園、JCC4501宮崎市

⑫JP-1757 宮崎県総合運動公園、JCC4501宮崎市

前日まわれなかったがここは空港近くなのでレンタカー返却まで安心して運用できた。宮崎市内に戻る間にモバイルバッテリーも少し充電できたので16~17時まで5W運用。前日フランスの局からハイバンドのリクエストがあったので最後15分に24MHzにでてみたところいきなりそのフランスの局からコールがあったので驚く。続いてスウェーデン、ドイツ、ロシアとコールされて最後は海外にも少しサービスができた。この日ハイバンドは非常にコンディションがよかったようでラッキーだった。26局/60分

最後に空港のラーメン店「響」で宮崎ラーメン、餃子を。すごく美味しかったです。2日間楽しかった。ワッチ頂いた皆様ありがとうございました。

最後に空港のラーメン店「響」で宮崎ラーメン、餃子を。すごく美味しかったです。2日間楽しかった。ワッチ頂いた皆様ありがとうございました。

自作機POTA:宮崎県移動(1日め)

(2024/12/13 8:57:50)

自作機POTA:宮崎県移動(1日め)

(2024/12/13 8:57:50)

12/10-11、航空会社のバーゲンセールの格安チケットを使って一泊ですが宮崎の公園をまわってきました。関東で昼間の40mバンドでPOTAをやっていると九州の局とは滅多に交信できないので遠くに感じられます。実際、春先の大分、福岡移動では少しでも飛ぶように釣竿アンテナをもっていったにもかかわらず関東まで殆ど届かず、ACTするのに1時間くらいかかり苦戦しました。今回は、冬のコンディションなので事前にアンテナ選択を行い近くの公園で何度か予行演習を行いました。

初日は、鉄道とバスを使ったウォーキング、2日めはレンタカーを使いました。個人的に鉄道やバス旅が好きなのですが、宮崎市内でもバスは大変便数が少なくバスルートはあるもののアクセスが難しいです。今回のブログで出張や旅行の際の宮崎県のPOTAの参考になれば幸いです。

12/10(火)

まず、朝8時羽田発のFLTで宮崎空港に1010着。1039発のJRで宮崎神宮駅着1102。鉄道は90分に1本程度しかも宮崎駅乗換のあるものもありますので事前にルート時間をよく確認しないと大きくロスします。

●JP-1755 平和台公園

駅から徒歩で30分で到着。高台にあるのでものすごい階段を上る必要がありました。世界各地で集められた石で作られた平和の塔がみえるベンチに2mロッドのモービルアンテナを置いて昼間の様子をみるために40mバンドで運用開始1138。意外にも昼でも関東から呼ばれて喜んだのですがかなりのQSBがあるようですぐに尻切れになったりしたので数局で30mにQSY。しかし、ものすごいノイズで何も受信できず20mへ。ここでは関東とDU,UA0から呼ばれて30分程度でACT完了

●JP-1756 宮崎県総合文化公園

先の公園から徒歩30分。ローバンドがダメな昼ということもあり1239から18MHzを試しました。幸い1エリアがOPENしていたのでUA0含め簡単にACT完了。先の30mのノイズが気になったのでQSYしてみたところノイズはまだかなりありましたが3~1エリア4局と交信(終了1309)

●JP-2020 県立青島亜熱帯植物園(2fer JP-0154日南海岸国定公園)

総合文化公園のバス停に人がいたので行ってみたところちょうど宮崎駅行のバスが来て移動(宮崎のバスはSUICA使えます)。青島へは宮崎駅からJRかバスで行けますがどちらも90分に1本くらいしかありません。30分待ちだったので駅でランチにしてバスで青島へ。バス停はちょうど植物園の前に停車、入場料は無料です。植物園の温室の前のベンチから40mバンドで運用(1458から)。コンディションもよく30分で20局と交信。そのあと植物園を見学

●青島 JP-0154 日南海岸国定公園

せっかくなので目の前の青島に徒歩で渡り40,20mで交信。途中でリニアアンプの電池がなくなり0.5W運用になりましたが、植物園が未交信の方がおられたので再度植物園に戻りました。さすが本州方向は海ということもあり40mバンド0.5Wでも結構飛んでくれたのでさらに10局程度交信できました

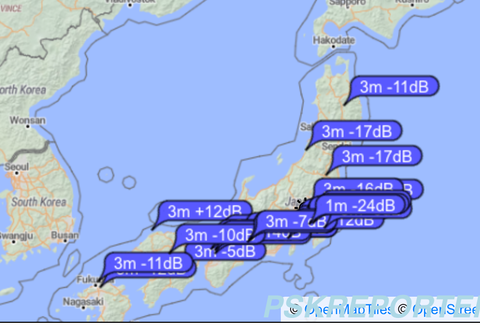

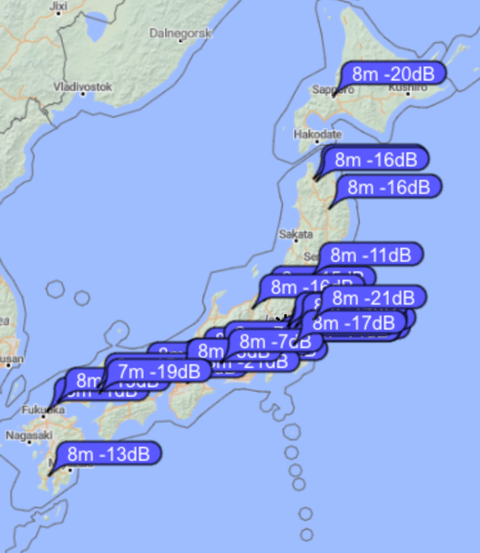

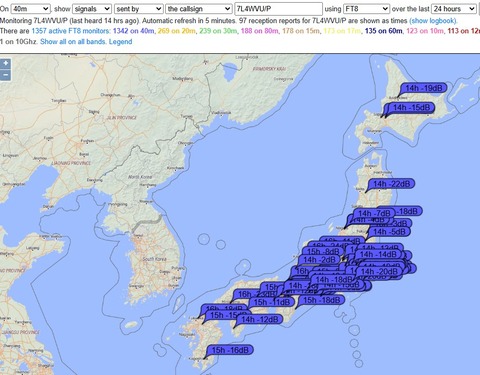

最後に40mバンド0.5WでのPSKRです。距離1600kmの北海道まで飛んでいたのでびっくりしました

この日は、青島泊。夜は寂れた町になりますが温泉でゆっくりできました。つづく

初日は、鉄道とバスを使ったウォーキング、2日めはレンタカーを使いました。個人的に鉄道やバス旅が好きなのですが、宮崎市内でもバスは大変便数が少なくバスルートはあるもののアクセスが難しいです。今回のブログで出張や旅行の際の宮崎県のPOTAの参考になれば幸いです。

12/10(火)

まず、朝8時羽田発のFLTで宮崎空港に1010着。1039発のJRで宮崎神宮駅着1102。鉄道は90分に1本程度しかも宮崎駅乗換のあるものもありますので事前にルート時間をよく確認しないと大きくロスします。

●JP-1755 平和台公園

駅から徒歩で30分で到着。高台にあるのでものすごい階段を上る必要がありました。世界各地で集められた石で作られた平和の塔がみえるベンチに2mロッドのモービルアンテナを置いて昼間の様子をみるために40mバンドで運用開始1138。意外にも昼でも関東から呼ばれて喜んだのですがかなりのQSBがあるようですぐに尻切れになったりしたので数局で30mにQSY。しかし、ものすごいノイズで何も受信できず20mへ。ここでは関東とDU,UA0から呼ばれて30分程度でACT完了

●JP-1756 宮崎県総合文化公園

先の公園から徒歩30分。ローバンドがダメな昼ということもあり1239から18MHzを試しました。幸い1エリアがOPENしていたのでUA0含め簡単にACT完了。先の30mのノイズが気になったのでQSYしてみたところノイズはまだかなりありましたが3~1エリア4局と交信(終了1309)

●JP-2020 県立青島亜熱帯植物園(2fer JP-0154日南海岸国定公園)

総合文化公園のバス停に人がいたので行ってみたところちょうど宮崎駅行のバスが来て移動(宮崎のバスはSUICA使えます)。青島へは宮崎駅からJRかバスで行けますがどちらも90分に1本くらいしかありません。30分待ちだったので駅でランチにしてバスで青島へ。バス停はちょうど植物園の前に停車、入場料は無料です。植物園の温室の前のベンチから40mバンドで運用(1458から)。コンディションもよく30分で20局と交信。そのあと植物園を見学

●青島 JP-0154 日南海岸国定公園

せっかくなので目の前の青島に徒歩で渡り40,20mで交信。途中でリニアアンプの電池がなくなり0.5W運用になりましたが、植物園が未交信の方がおられたので再度植物園に戻りました。さすが本州方向は海ということもあり40mバンド0.5Wでも結構飛んでくれたのでさらに10局程度交信できました

最後に40mバンド0.5WでのPSKRです。距離1600kmの北海道まで飛んでいたのでびっくりしました

この日は、青島泊。夜は寂れた町になりますが温泉でゆっくりできました。つづく

JARL会員数の減少とハムフェア値上げについて(個人メモ)

(2024/12/10 9:50:35)

JARL会員数の減少とハムフェア値上げについて(個人メモ)

(2024/12/10 9:50:35)

先月末に開催された第76回 JARL理事会報告が会員ページに公開されました。こういうのが公開されるようになったのは非常によいことと思いますが、内容を読むと気になることも沢山書いてありました。

0.会員数について(報告書P.68)

末尾のグラフをみて昨年から会員数が大きく減少していることが分かった。新体制になってからともいえるこの現象は単にコロナが終わったとされているがそうだろうか。新体制になって情報公開やJARL幹部の海外イベント参加以外はあまり変わってないし、皆が期待していたQSL遅延問題に迅速なアクションが打たれていないことやマイルストーンもないため退会された方が多いのではないか。そしてさらに会員数が減ることになる大きな動きがあったので書いておきたい。

1.JNの紙版の廃止

さらにJNの紙配送取りやめで電子化は一般的には歓迎されるものですが、会員の年齢層から紙誌面を楽しみにしている人もいるかも知れない。また、ライフメンバー費用がQSL転送料+JN郵送となっていて今でもJNはライフメンバーは無料で電子版を見れることからこのJN郵送分(約700万円)がなくなるので減収となる。それに伴い、今の正会員費も安くしないと納得できないメンバーもいるだろう。単純にサービスの減少は減収や会員減につながるのでよく考えた方がよいのではないか。個人的にはJNニュースをQSTのような価値ある誌面にして会員増の一案としてもらうような検討が欲しかったので残念。

2.ハムフェア来場者数と入場料値上げ(P.44, 資料ー1)

今年のハムフェア入場者数の発表値は、1日め33,000人、2日め12,000人となっている。毎回、イベントに参加しているがどうみてもそんなにいない。今回、収支決算書からチケット収入はたった865万円しかない。例えば初日の33,000人が全て会員(入場料1,000円)であっても3,000万円の収入があるはずなのになぜだろうか...ということはやはり入場者数は多くても1万人程度ではないのかな。見た感じは関ハム(発表値は初日5,000人...これもそんなにいるのか怪しい)の3倍程度なので。

また、資料をみるとハムフェアのコストは、2900万円。そのうち2100万円は出展者が負担していることが分かった。G-MEXの会場のみの費用は700万円以下であるがその他費用の大半をイベント興業屋に支払っている感じだ。来年のハムフェアは一般入場料金は2,000円→3,000円で発表済(3,000円を払ってまでこのようなイベントに来る人がいるのか疑問)、出展者料金も5%ほど値上げされる見込みです(報告書P.43)。そもそも商業イベントでないのに出展者が殆ど費用を負担するというのはおかしいのでは。この程度のイベントであれば一等地はやめて郊外で安い出展料で運営できるイベントを目指したらよいと思う。

物価高などのコスト増を見込んでの予算のようだが、入場料や出展料の値上げは参加者数の減少につながるのでそのまま利益がでると考えるのは甘い。ハムフェアはアマチュア無線の広報イベントで会員を増やす機会でもあるはずなので値上げでなく値下げしないとジリ貧は避けられないだろう。出展料を値上げするのであれば反対の意味を込めて個人的に出展はしないつもりだ。

3.最後に

最後に公開されていた理事会資料をみてハムフェアの入場料値上げを先月末にネットで書いたところJARL理事の方から直メッセージでどこからの情報か問い合わせがあったので正直驚いた。こんなに大事なことなのに理事会で話し合われていないようだ。やらなけばならないことをしないで物価高なので単純に値上げを決定してしまうような組織にみえるので非常に危険な感じがした。

0.会員数について(報告書P.68)

末尾のグラフをみて昨年から会員数が大きく減少していることが分かった。新体制になってからともいえるこの現象は単にコロナが終わったとされているがそうだろうか。新体制になって情報公開やJARL幹部の海外イベント参加以外はあまり変わってないし、皆が期待していたQSL遅延問題に迅速なアクションが打たれていないことやマイルストーンもないため退会された方が多いのではないか。そしてさらに会員数が減ることになる大きな動きがあったので書いておきたい。

1.JNの紙版の廃止

さらにJNの紙配送取りやめで電子化は一般的には歓迎されるものですが、会員の年齢層から紙誌面を楽しみにしている人もいるかも知れない。また、ライフメンバー費用がQSL転送料+JN郵送となっていて今でもJNはライフメンバーは無料で電子版を見れることからこのJN郵送分(約700万円)がなくなるので減収となる。それに伴い、今の正会員費も安くしないと納得できないメンバーもいるだろう。単純にサービスの減少は減収や会員減につながるのでよく考えた方がよいのではないか。個人的にはJNニュースをQSTのような価値ある誌面にして会員増の一案としてもらうような検討が欲しかったので残念。

2.ハムフェア来場者数と入場料値上げ(P.44, 資料ー1)

今年のハムフェア入場者数の発表値は、1日め33,000人、2日め12,000人となっている。毎回、イベントに参加しているがどうみてもそんなにいない。今回、収支決算書からチケット収入はたった865万円しかない。例えば初日の33,000人が全て会員(入場料1,000円)であっても3,000万円の収入があるはずなのになぜだろうか...ということはやはり入場者数は多くても1万人程度ではないのかな。見た感じは関ハム(発表値は初日5,000人...これもそんなにいるのか怪しい)の3倍程度なので。

また、資料をみるとハムフェアのコストは、2900万円。そのうち2100万円は出展者が負担していることが分かった。G-MEXの会場のみの費用は700万円以下であるがその他費用の大半をイベント興業屋に支払っている感じだ。来年のハムフェアは一般入場料金は2,000円→3,000円で発表済(3,000円を払ってまでこのようなイベントに来る人がいるのか疑問)、出展者料金も5%ほど値上げされる見込みです(報告書P.43)。そもそも商業イベントでないのに出展者が殆ど費用を負担するというのはおかしいのでは。この程度のイベントであれば一等地はやめて郊外で安い出展料で運営できるイベントを目指したらよいと思う。

物価高などのコスト増を見込んでの予算のようだが、入場料や出展料の値上げは参加者数の減少につながるのでそのまま利益がでると考えるのは甘い。ハムフェアはアマチュア無線の広報イベントで会員を増やす機会でもあるはずなので値上げでなく値下げしないとジリ貧は避けられないだろう。出展料を値上げするのであれば反対の意味を込めて個人的に出展はしないつもりだ。

3.最後に

最後に公開されていた理事会資料をみてハムフェアの入場料値上げを先月末にネットで書いたところJARL理事の方から直メッセージでどこからの情報か問い合わせがあったので正直驚いた。こんなに大事なことなのに理事会で話し合われていないようだ。やらなけばならないことをしないで物価高なので単純に値上げを決定してしまうような組織にみえるので非常に危険な感じがした。

TE-2101アンテナアナライザー頒布のお知らせ

(2024/12/6 13:11:52)

TE-2101アンテナアナライザー頒布のお知らせ

(2024/12/6 13:11:52)

今年のイベント出展もほぼ終わりましたので

ハムフェアや各イベントに来れなかった方でご希望の方に追加製作を行い郵送にて頒布致します。ご希望の方は申し込みお願いします。(部品発注から行いますので1~3か月お待たせすることになりますがよろしくお願いします)

★なお、今回の頒布受付は、今月末までとさせて頂きます。

その後、製作ができ次第、振込関連の情報をこちらからメールで連絡致します(待ちきれずに他の製品を購入頂いた方などはそのときにキャンセル頂いても構いません)。また、基板や部品調達ができなくなった場合が来たときは頒布を終了させて頂きます。

どうぞよろしくお願いします。

1.装置の概要

●0.2-200MHzまで対応した片手に納まるほど小型軽量のアンテナアナライザーです。 インピーダンス測定などの機能は省略、VSWR表示に限定して簡略化しています。

<説明動画>

2.頒布品の詳細

詳細は、取扱説明書(TE-2101C)をご覧ください。

https://qdzlab.seesaa.net/article/483920724.html

3.頒布価格について

●本体12,000円 (送料別)

●送料 200円 (クリックポスト)

4.注意事項(取説から主要部分を抜粋)

①趣味の製作品のため外観には加工の傷、ズレ等があります。また、性能も測定器のようなものではありません。神経質な方は、申し込みをしないで市販品を探してください。

②マイクロUSB充電コネクタは大半の市販品で使用できると思いますが、大きなものは刺さらない可能性があります。(サイズ詳細は取説をご参照ください)

③リチウムポリマー電池を使用していますので扱いには注意してください。充電する際は、発火事故のリスクを避けるために、人が監視 できる状態で充電を行ってください。

④車内など高温になる場所に放置しないでください。50度程度でも 変形、故障の原因になることがあります。

⑤万一の取扱や保管中での事故や損失が生じた場合でも、当方は一切責任を負いません。

⑥故障、不具合時はメールでお問い合わせください。 ベストエフォートで対応します。

⑦信号には目的周波数以外に高調波成分を含むため、屋外のアンテナ測定などに使用する場合は、周囲の無線設備等に妨害を与えないよう十分配慮してください。

⑧本頒布品の転売、ソフトウェアの再頒布ならびに逆コンパイルは固く禁じます。

⑨本機は改良のため予告なく仕様変更を行うことがあります。 ハードウェア、ソフトウェア共にアップグレードの対応は行っておりません。

⑩本機は個々に調整していますが、電圧と半導体のばらつきによるレベル誤差が あります。 安定化電源回路を搭載し、ある程度ソフトウェアで補正しておりますが、 測定器のような精度はありません。

⑪温度特性については、考慮していません。極端な低温、高温下の動作は不明です。 校正時と使用時の周囲温度に差があると誤差が大きくなることがあります。

⑫本器はリアクタンス成分を計測していません。 リアクタンス成分を含む負荷の場合は精度が悪くなることがあります。

★なお、今回の頒布受付は、今月末までとさせて頂きます。

●件名に

「TE-2101アンテナアナライザー頒布希望」 と記載して 私のコールサイン(小文字)@jarl.com

宛にメールでお願いします。

● 本文に お名前(フルネーム)、 コールサイン(お持ちの場合)を ご記入ください。

お申込み頂いた後にこちらから受付メールを返送致します

(メールを送った後3日たっても受付メールが届かない場合は、迷惑ホルダーをご確認ください。返信がない場合は再送お願いします)

。その後、製作ができ次第、振込関連の情報をこちらからメールで連絡致します(待ちきれずに他の製品を購入頂いた方などはそのときにキャンセル頂いても構いません)。また、基板や部品調達ができなくなった場合が来たときは頒布を終了させて頂きます。

どうぞよろしくお願いします。

1.装置の概要

●0.2-200MHzまで対応した片手に納まるほど小型軽量のアンテナアナライザーです。 インピーダンス測定などの機能は省略、VSWR表示に限定して簡略化しています。

<説明動画>

2.頒布品の詳細

詳細は、取扱説明書(TE-2101C)をご覧ください。

https://qdzlab.seesaa.net/article/483920724.html

3.頒布価格について

●本体12,000円 (送料別)

●送料 200円 (クリックポスト)

4.注意事項(取説から主要部分を抜粋)

①趣味の製作品のため外観には加工の傷、ズレ等があります。また、性能も測定器のようなものではありません。神経質な方は、申し込みをしないで市販品を探してください。

②マイクロUSB充電コネクタは大半の市販品で使用できると思いますが、大きなものは刺さらない可能性があります。(サイズ詳細は取説をご参照ください)

③リチウムポリマー電池を使用していますので扱いには注意してください。充電する際は、発火事故のリスクを避けるために、人が監視 できる状態で充電を行ってください。

④車内など高温になる場所に放置しないでください。50度程度でも 変形、故障の原因になることがあります。

⑤万一の取扱や保管中での事故や損失が生じた場合でも、当方は一切責任を負いません。

⑥故障、不具合時はメールでお問い合わせください。 ベストエフォートで対応します。

⑦信号には目的周波数以外に高調波成分を含むため、屋外のアンテナ測定などに使用する場合は、周囲の無線設備等に妨害を与えないよう十分配慮してください。

⑧本頒布品の転売、ソフトウェアの再頒布ならびに逆コンパイルは固く禁じます。

⑨本機は改良のため予告なく仕様変更を行うことがあります。 ハードウェア、ソフトウェア共にアップグレードの対応は行っておりません。

⑩本機は個々に調整していますが、電圧と半導体のばらつきによるレベル誤差が あります。 安定化電源回路を搭載し、ある程度ソフトウェアで補正しておりますが、 測定器のような精度はありません。

⑪温度特性については、考慮していません。極端な低温、高温下の動作は不明です。 校正時と使用時の周囲温度に差があると誤差が大きくなることがあります。

⑫本器はリアクタンス成分を計測していません。 リアクタンス成分を含む負荷の場合は精度が悪くなることがあります。

5.紹介動画やSNSなどから

★VUJ Labさんでの使用レポート

★ももちゃんねるでの紹介動画(開始後6分くらいから)

★ももちゃんねるでの紹介動画(開始後6分くらいから)

★Twitterでの書き込み(一部のみご紹介)

7L4WVUさん JE3QDZさんコラボの

TE2101で測定小さくてめっちゃ使いやすい

第2回コンテスト講習会で展示&講演

(2024/12/2 18:35:26)

第2回コンテスト講習会で展示&講演

(2024/12/2 18:35:26)

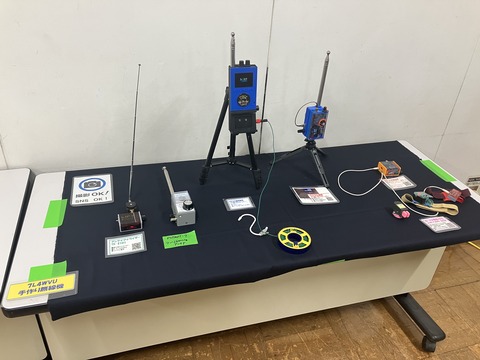

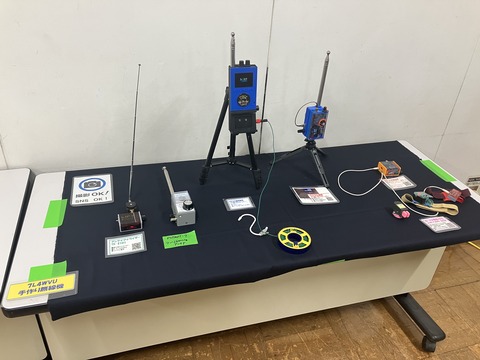

11/30(土)立川市アマチュア無線クラブ主催の

コンテスト講習会 に展示とPOTAの講演で参加させて頂きました。

私はコンテストは最近では殆どでていないのですが、海外リモートペディション、衛星通信などの講演もあり楽しむことができました。いつもの自作イベントとは少し異なりますが出席者50人中10名以上が学生さんということで3Dプリンターの話などで盛り上がりました。

私の展示です。主に移動で使っている装置を並べています。

講演は以下の動画でみることができます。よろしければご覧ください(私担当部分は、18分ころからです)

私はコンテストは最近では殆どでていないのですが、海外リモートペディション、衛星通信などの講演もあり楽しむことができました。いつもの自作イベントとは少し異なりますが出席者50人中10名以上が学生さんということで3Dプリンターの話などで盛り上がりました。

私の展示です。主に移動で使っている装置を並べています。

講演は以下の動画でみることができます。よろしければご覧ください(私担当部分は、18分ころからです)

モービル用マルチバンドアンテナの試作②

(2024/12/1 10:57:53)

モービル用マルチバンドアンテナの試作②

(2024/12/1 10:57:53)

前回、マグネット基台を車につけて運用して調整の手間はあるものラジアルなしで、10~40mバンドが運用できることが確認できました。飛びもよかったのでこれであれば九州から1エリアまで届くような感じでした。

主力の40mバンドは日中の時間帯では500kmより遠い距離はなかなか飛ばないので関西圏くらいであればどのバンドでも簡単に運用できるPOTANTがよいのですが九州となるとやはり効率がよく打ち上げ角の低いバーチカルが有利になると思っています。しかし、今年の3月に大分~福岡に移動したときはカーボン釣竿でもコンディションのせいか40mで1エリアまで電波がほとんど届かず苦戦しています。

今回は、マグネット基台込みでウォーキングでベンチなどから運用できるか確認してみました。というのは、来月の九州移動は1日めはウォーキングでまわる予定なので。

近場で西武線の花小金井駅から、3つの公園をウォーキングでまわりました。駅5つ分の距離で久しぶりに22000歩でした。マグネット基台が重くて。。。木製ベンチでも重さで安定するのですがウォーキングには厳しいですね

まず、小金井公園内の高台のベンチの上に置きラジアルは10mのワイヤーで実験。40mでVSWRが下がらないで苦戦。それでも2近くまで何とか調整して出てみましたが昼頃ということもあり応答は少なくちょっと難しい感じでした。17mで数局交信してPSKRをみるとUS西海岸くらいまでは飛んでいるようでしたが、アンテナ調整に時間がかかりすぎます。。。みなさんがATUを使うのもようやく理解できました。アンテナが共振していない状態でインピーダンスを無理やりATUで合わせてしまうとVSWRはよくても飛ばないアンテナになってしまいますので。

次に1時間ほど歩いて武蔵野中央公園です。ここでは40mバンドでラジアル長を変えてどのような特性になるのか実験してみました。そしてラジアル長を7mくらいにするとコイルのタップ調整のみで上手くVSWRも下がることがわかり結構呼ばれました。

そこからまた1時間ほど歩いて最後の善福寺公園。ここは、すごく景色のよい公園で紅葉の今は特にお薦めです。

ここはテーブルがあったのでその上において運用してみました。ラジアルは7mをベンチを一周させる感じ。VSWR調整も慣れてきたのでタップ位置のみで簡単にセットアップできました。しかし、コイルのタップ位置はラジアルの長さと張り方で大きく変わるようでこのあたりはコツを掴む必要があるようです。バンド毎にスイッチでタップ切替できるように考えてスイッチもつけれるよう3Dプリンターで作ったのですが(上の写真)、使わずに終わりそうです

この日の40mバンドのPSKRをみると北海道、九州まで飛んでいたので使えそうな感じはしました。

主力の40mバンドは日中の時間帯では500kmより遠い距離はなかなか飛ばないので関西圏くらいであればどのバンドでも簡単に運用できるPOTANTがよいのですが九州となるとやはり効率がよく打ち上げ角の低いバーチカルが有利になると思っています。しかし、今年の3月に大分~福岡に移動したときはカーボン釣竿でもコンディションのせいか40mで1エリアまで電波がほとんど届かず苦戦しています。

今回は、マグネット基台込みでウォーキングでベンチなどから運用できるか確認してみました。というのは、来月の九州移動は1日めはウォーキングでまわる予定なので。

近場で西武線の花小金井駅から、3つの公園をウォーキングでまわりました。駅5つ分の距離で久しぶりに22000歩でした。マグネット基台が重くて。。。木製ベンチでも重さで安定するのですがウォーキングには厳しいですね

まず、小金井公園内の高台のベンチの上に置きラジアルは10mのワイヤーで実験。40mでVSWRが下がらないで苦戦。それでも2近くまで何とか調整して出てみましたが昼頃ということもあり応答は少なくちょっと難しい感じでした。17mで数局交信してPSKRをみるとUS西海岸くらいまでは飛んでいるようでしたが、アンテナ調整に時間がかかりすぎます。。。みなさんがATUを使うのもようやく理解できました。アンテナが共振していない状態でインピーダンスを無理やりATUで合わせてしまうとVSWRはよくても飛ばないアンテナになってしまいますので。

次に1時間ほど歩いて武蔵野中央公園です。ここでは40mバンドでラジアル長を変えてどのような特性になるのか実験してみました。そしてラジアル長を7mくらいにするとコイルのタップ調整のみで上手くVSWRも下がることがわかり結構呼ばれました。

そこからまた1時間ほど歩いて最後の善福寺公園。ここは、すごく景色のよい公園で紅葉の今は特にお薦めです。

ここはテーブルがあったのでその上において運用してみました。ラジアルは7mをベンチを一周させる感じ。VSWR調整も慣れてきたのでタップ位置のみで簡単にセットアップできました。しかし、コイルのタップ位置はラジアルの長さと張り方で大きく変わるようでこのあたりはコツを掴む必要があるようです。バンド毎にスイッチでタップ切替できるように考えてスイッチもつけれるよう3Dプリンターで作ったのですが(上の写真)、使わずに終わりそうです

この日の40mバンドのPSKRをみると北海道、九州まで飛んでいたので使えそうな感じはしました。

モービル用マルチバンドアンテナの試作①

(2024/11/28 4:33:32)

モービル用マルチバンドアンテナの試作①

(2024/11/28 4:33:32)

これまで公園移動ではPOTANTを使って電車+歩きでの運用を楽しんでいましたが、ACTも500を超える遠方まで飛行機や電車で行ってそこからレンタカーでまわることが増えてきました。そこでもう少し簡単に運用できないかということで、ラジアルや三脚なしで7MHz~50MHzまでマルチバンド運用を楽しめるホイップアンテナを試作してみました。

まずは、コイルは昔であればトヨムラからエアーダックスコイルが販売されていましたが今では入手できません。今回はかなり前に作ったものがありましたので取り急ぎそれを使うことにしました。作り方は以下のブログ記事に書いてますので参考にしてください。

https://becl8873.livedoor.blog/archives/2017-10-07.html

構造は悩むところですが、昔使っていたマグネット基台を使ってコイルタップが手元で切り替えやすいようにベースローディングにしました。電波の飛びから言うとセンターローディングなどの方が電流腹が上になるのでよく飛ぶのですが、調整点の高さに手が届きにくくなるのとベース部分を3Dプリントで作るので強度面から重心を低めにしたいというのが理由です。ロッドはPOTANTで使っている2mロッドです。

まず、構造はこんな感じです。ロッドアンテナはカバンに入れるときの長さを短くしたかったので差し込み式で特にネジで固定はしないでばらして運べるようにしています。また、電気的接続は目玉クリップを使います。

M型コネクタ―を下部に差し込んでエポキシ系接着剤で固定しています。横方向に力が加わると割れる可能性があるので走行しながらの使用はできません。

コイルの固定は、隙間テープとしてホームセンターで販売されているスポンジテープを巻いてコイルを差し込んでいます

コイルタップは、わに口クリップで挟むようにしています。また、雨の時などにコイルの防水としてペットボトルを被せられるように考えました。

庭で10m長のラジアルを地面に這わせてこのコイルで7MHzでマッチングが取れるか確認しましたが大丈夫そうでした。

11/23に近くの秋ヶ瀬公園に移動して各バンドを運用してみました。自宅で各バンドをコイルタップ切替で確認したときにかなり位置がクリチカルでバンドによってはなかなかVSWRが下がらないことがあることも分かりました。そこで今回はポリバリコンを追加して並列Cでマッチングも取れる形にしています。なお、マグネット基台のみでは車体との結合量がローバンドで不足しますので14MHz以下はお菓子の缶の蓋(ブリキ?)に磁石で固定するようにしました。

運用は,0830~1030までの2時間、自作トランシーバーで今回は少しパワー多めの10W FT8運用です。10mバンドから下の周波数へ下がってPSKRをみながらCQを出してみました。

●10~17mバンド

時間はかかりますがアース板なし、コイルタップ調整でVSWRは各バンド1.5程度くらいまで下げることができました。コンディションがよいので北米各局がバンドいっぱいに見えておりPSKRをみてもかなり飛んでいるようでした。しかし、CQを何度も出しても殆どコールはありません。この程度の信号ではなかなか呼んでもらえないようです。それでもたまに海外局からもコールがありました。あとでPOTAサイトで検索したところ殆どがハンターでした。

10m: N7,BG5

12m: WA6

15m: K7,KH6

17m: BD4,VE7,K2,W7,VA7

●40mバンド

ラジアルなしでアース板としてお菓子の缶を車の屋根に磁石で固定して使いました。動作していたようでしたが、VSWRが2程度位と下がらずポリバリコンの容量がもう少しあればよかった感じです。しかし、飛びは十分で20分で16局交信できていたので、来月の九州移動ではこのアンテナを持っていってみようと思います

★今後の予定

使ってみてバンド切替がクリチカルなのとアース面が少ないせいかVSWRを下げるのが難しいところがありましたのでもう少し改良が必要のようです。使えそうなものができましたら、3Dプリンターで製作したアンテナ主要部品(ロッド、Mコネクター含む)を安価で頒布します。ただし、コイルは先に紹介した記事をみて各自作ってください(笑)

まずは、コイルは昔であればトヨムラからエアーダックスコイルが販売されていましたが今では入手できません。今回はかなり前に作ったものがありましたので取り急ぎそれを使うことにしました。作り方は以下のブログ記事に書いてますので参考にしてください。

https://becl8873.livedoor.blog/archives/2017-10-07.html

構造は悩むところですが、昔使っていたマグネット基台を使ってコイルタップが手元で切り替えやすいようにベースローディングにしました。電波の飛びから言うとセンターローディングなどの方が電流腹が上になるのでよく飛ぶのですが、調整点の高さに手が届きにくくなるのとベース部分を3Dプリントで作るので強度面から重心を低めにしたいというのが理由です。ロッドはPOTANTで使っている2mロッドです。

まず、構造はこんな感じです。ロッドアンテナはカバンに入れるときの長さを短くしたかったので差し込み式で特にネジで固定はしないでばらして運べるようにしています。また、電気的接続は目玉クリップを使います。

M型コネクタ―を下部に差し込んでエポキシ系接着剤で固定しています。横方向に力が加わると割れる可能性があるので走行しながらの使用はできません。

コイルの固定は、隙間テープとしてホームセンターで販売されているスポンジテープを巻いてコイルを差し込んでいます

コイルタップは、わに口クリップで挟むようにしています。また、雨の時などにコイルの防水としてペットボトルを被せられるように考えました。

庭で10m長のラジアルを地面に這わせてこのコイルで7MHzでマッチングが取れるか確認しましたが大丈夫そうでした。

11/23に近くの秋ヶ瀬公園に移動して各バンドを運用してみました。自宅で各バンドをコイルタップ切替で確認したときにかなり位置がクリチカルでバンドによってはなかなかVSWRが下がらないことがあることも分かりました。そこで今回はポリバリコンを追加して並列Cでマッチングも取れる形にしています。なお、マグネット基台のみでは車体との結合量がローバンドで不足しますので14MHz以下はお菓子の缶の蓋(ブリキ?)に磁石で固定するようにしました。

運用は,0830~1030までの2時間、自作トランシーバーで今回は少しパワー多めの10W FT8運用です。10mバンドから下の周波数へ下がってPSKRをみながらCQを出してみました。

●10~17mバンド

時間はかかりますがアース板なし、コイルタップ調整でVSWRは各バンド1.5程度くらいまで下げることができました。コンディションがよいので北米各局がバンドいっぱいに見えておりPSKRをみてもかなり飛んでいるようでした。しかし、CQを何度も出しても殆どコールはありません。この程度の信号ではなかなか呼んでもらえないようです。それでもたまに海外局からもコールがありました。あとでPOTAサイトで検索したところ殆どがハンターでした。

10m: N7,BG5

12m: WA6

15m: K7,KH6

17m: BD4,VE7,K2,W7,VA7

●40mバンド

ラジアルなしでアース板としてお菓子の缶を車の屋根に磁石で固定して使いました。動作していたようでしたが、VSWRが2程度位と下がらずポリバリコンの容量がもう少しあればよかった感じです。しかし、飛びは十分で20分で16局交信できていたので、来月の九州移動ではこのアンテナを持っていってみようと思います

★今後の予定

使ってみてバンド切替がクリチカルなのとアース面が少ないせいかVSWRを下げるのが難しいところがありましたのでもう少し改良が必要のようです。使えそうなものができましたら、3Dプリンターで製作したアンテナ主要部品(ロッド、Mコネクター含む)を安価で頒布します。ただし、コイルは先に紹介した記事をみて各自作ってください(笑)

ルーマニアの若者向けアマチュア無線活動への支援

(2024/11/25 10:14:44)

ルーマニアの若者向けアマチュア無線活動への支援

(2024/11/25 10:14:44)

昨年4月にルーマニアで子供向け活動のインストラクターをしているアマチュア無線家から私が製作、頒布しているWVU-604F FT8トランシーバーの購入要望があり、少ないですが支援する意味で1台トランシーバーを寄贈させて頂きました。

現地クラブでは、このトランシーバーを使ってPOTAなどの活動をされているようで、今回メンバーが増え活動を拡大するために1台購入したいと見積もり依頼がありました。

WVU-604Fは部品が廃品種となったため現在は頒布していませんが、要望が多いので来年新規設計する予定です。準備ができたら、もう一台寄付したいと思います。これらは、日本のアマチュアの皆様に頒布して得られた収益の一部を活用しています。今後とも、若者支援にも積極的に取り組んでいきたいと思います。

送られてきた手紙と写真(一部のみ)をシェア致します。

現地クラブでは、このトランシーバーを使ってPOTAなどの活動をされているようで、今回メンバーが増え活動を拡大するために1台購入したいと見積もり依頼がありました。

WVU-604Fは部品が廃品種となったため現在は頒布していませんが、要望が多いので来年新規設計する予定です。準備ができたら、もう一台寄付したいと思います。これらは、日本のアマチュアの皆様に頒布して得られた収益の一部を活用しています。今後とも、若者支援にも積極的に取り組んでいきたいと思います。

送られてきた手紙と写真(一部のみ)をシェア致します。

Dear friend Tadashi, greetings from Romania.

I don't know if you still

remember that you helped us and offered a WVU 604F for the children's club where I work as a volunteer instructor. We thank you once again for your availability

and since we received it until a few weeks ago we have had countless POTA and YOFF activations with our children, having countless satisfactions. In general, we

worked in 14 Mhz FT8 with a tablet and FT8CN and an inverted V antenna. This year, the number of children at our club has increased and we would like to

diversify our activities and, seeing that you have succeeded in a 1 W power version exit, we would like to buy one. Please tell us how much this 1 W variant

costs in dollars, without LPFs, we will transfer the money to you then...we are waiting to receive the miracle from you. We wish you much success in everything

you do, health and happiness. 73 by Mihai and the children.

execution time : 0.058 sec