無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

7L4IOU

(2025/11/18 10:35:55)

7L4IOU

(2025/11/18 10:35:55)

現在データベースには 305 件のデータが登録されています。

アンテナ用ワイヤの短縮係数など(NEC2 for MMANAにトライ)

(2021/11/2 2:39:31)

アンテナ用ワイヤの短縮係数など(NEC2 for MMANAにトライ)

(2021/11/2 2:39:31)

バタバタしている内に10月も終わりそうです。

なかなか纏まった時間が取れず、Hex Beamが捗りません。

本当は忘れてしまえば(考えなければ)良いのですが、つい余計なことを考えてしまいます。

・ひとつ目は、24MHzのエレメントです。

やはり短すぎるようで、高い方に同調します。

・二つ目は、10MHzの追加です。

スプレッダーを少し長くして、14MHzの外側にダイポールを作るのが定石だと思います。

しかし、そこは下手の横好き。

かなり空いている14MHzと18MHzの間に、挟めないだろうか?

と思いついて仕舞いました。

MMANAでシミュレーションしてみると、18MHzは若干落ちるのですが、挟んだ10MHzが反射の役に立つのか、逆に14MHzは少し良くなるようです。

いずれにしても、14、18、24MHzのエレメントは長さを増減する必要があります。

他のバンドも、ルーフタワーの地上高(屋上高?)が低いので、全体にバンドの下端に偏る恐れがあります。

机上の空論を振り回している内に、だんだん気が大きくなって、

いっそのこと全部作り直してみようか?

と、すこし実験を始めました。

線材は何にするか?

シミュレーションは、直径2mmのアルミ線でやりました。

が、心配なのは「酸化」と「伸び」です。

昔、クワッドのエレメントに使ってガッカリしたことがあります。

そういえば、エナメル線を使ったこともありましたが、思いのほか耐候性が悪く、1年ほどで塗装がポロポロ剥がれて、緑青を吹いてしまいました。

やはり、Hex BeamやSpider Beamが使っているような、被覆線が良さそうです。

フジクラKQE線の検討

以前、長中波に使えないかと思ってフジクラの架橋ポリエチレン電線を入手していたのを思い出しました。

某オークションで見かけて、いつか河原にでもでかけて2200mをやってみようと思ったのです。

良く、7色各5Mくらいの詰め合わせが配線用に売られている線です。

特性はこちらにありました。 https://www.kanetuu.co.jp/html/product_pdfs/2.KQE_202004.pdf

導体直径 1.1mm + 絶縁体厚さ 0.3mm×2 = 外径 1.7mm

導体がちょっと細いので、カバー範囲が狭いかも知れません。

14MHzで計算してみると、SWRだけでなくゲインやパターンも、14.050~14.200辺りはOKのようです。

短縮係数は?

MMANAでは、シミュレーションは裸線しかできません。(と思います)

その値で作る(線を切り出す)と、被覆の影響で共振周波数が下がってしまうので、

その分を見越して、少し短く切る必要があります。

ダイポールだったら、裸線の長さで切り出し、現物合わせで切り詰めてしまえば良いのですが、キュビカルクワッドのような立体型のアンテナでは、各エレメントが相互に関連するので、頭と電線がコンガラガッて悲惨なことになります。

はっきり言って、試行錯誤ではかなり難しいです。体験談です。hi

NEC2 for MMANAにトライ

何か良い方法が無いかと思って、JE3HHT 森OMのMMANAのページをみると、「Dmitry UA3AVRが作成したNEC2 for MMANAへのリンク」に気が付きました。

そういえば被覆電線のシミュレーションができると聞いたような気がします。

早速試してみました。

こちらからダウンロードできます。

NEC2 for MMANAでのシミュレーション練習

この分野(と云うよりは電気全般)、アマチュア無線しか知らない門前小僧なのでヘルプやメニューを頼りに突っついてみました。

最初にMMANAを使って、1.1mmΦの銅裸線を10M切り出して、中央から給電した場合をシミュレーションします。

これを台木にしてNEC2を接ぎ木する感じです。

MMANA fo=14.434MHz

このファイルを保存した後、NEC2 for MMANAで読み込みます。

さらに、被覆の厚さと誘電率を設定します。

架橋ポリエチレン誘電率は、2.2~2.4との事なので、2.3としました。

プラスチック材料の性能一覧表

https://fa-ubon.jp/tech/005_performace_pm.html

被覆を無視してオリジナルMMANAのアルゴリズムで計算すると

SWR最良点は14.45MHz

ベースのMMANAよりも、20~30kHz高い周波数になりました。

原因は地面条件の違いかもしれません。(MMANA:リアルグランド、NEC2:Average...)

さらに、被覆を加味して計算してみると・・・・

SWR最良点は、14.24に下がりました

何処かにfoが表示されていないか探しましたが、見つけられませんでした。

14.45と14.25の波長から逆算すると、約15Cm、割合にして1.47%延びた計算になります。

この1.47を入れて、短かくした場合の特性を計算してみました。

「NEC2 for MMANA本人の計算結果を戻したのだから当然」なのですが、考え方としては間違ってないようです。

こんな感じで、①MMANAで裸線の最適長を求る ②被覆に応じた短縮係数を探す ③最適長に短縮係数を掛けてカットする。と上手く行きそうです。

問題は、 本当にそうなるか? です。

試してみました

KQE 0.75SQを10M切り出してダイポールを作りました。

端っこの処理をやり直せるように5Cmほど余裕を見たのですが、ほとんど無駄が出なくて、片側5.042Mとなりました。

ここで、ぴったり5Mにするべきでした。反省

さて、このダイポールの特性、二つのソフトはどう予測するでしょうか?

台になるMMANAは

14.286MHzを予測

これに被覆を加味したNEC2 for MMANAは

14.125MHzを予測

果たして結果は・・・・

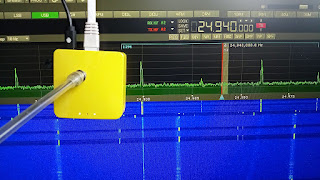

近くの土手へ出かけて測ると。

14.100MHzでした

NEC2 for MMANAとの25kHz差は、大地の特性や誘電率が原因かもしれません。

あとは、長さを測った際 (たるみ)の誤差ですね。

エレメントを毛羽立てると・・・

ところで、この被覆を剥いたらMMANAの予測と一致するのでしょうか?

「日が暮れる前に早くやれ!」もう一人の自分がけしかけます。hi

被覆に傷をつけて引っ張ってみました。が、てんで歯が立ちません。

意地になって15分ほど格闘し、ようやく片側だけカッターで削ぎ取ってみました。

が、何か所か手元が狂って所々撚線まで歯が入り、かなり毛羽立って仕舞いました。

駄目だこりゃ!

が、ちょっとだけ怖いもの見たさもあり、測ってみました。

SWR最良点は、約13.5MHzの1.2でした。

被覆が無くなる分高くなるはずが、700kHzも下がって仕舞いました。

何でかな?

小さいハットが一杯くっ着いたようなイメージでしょうか?

それにしても、これだけ尖んがりがあると、静電気や前線通過時のコロナ放電が心配ですね。

冬になったら、これで28MHzのダイポールでも作ってみましょうかね。hi hi

日没撤収

第30回 JARTS WW RTTY Contest [10月16日 0900 ~ 18日 0859 JST]

(2021/10/15 12:05:36)

第30回 JARTS WW RTTY Contest [10月16日 0900 ~ 18日 0859 JST]

(2021/10/15 12:05:36)

早いものでもう10月半ばとなりました。

今週末は、第30回目となる JARTS WW RTTYコンテストが開催されます。

このコンテストでは、バンドプランに違反する交信は無効です。

さらに、当該1QSOにつき10点の減点となりますので、ご注ください。

名 称:JARTS WW RTTY CONTEST

日 時:10月16日 00:00 ~17日23:59 UTC

周波数:3.5~28MHz

※国際ビーコン周波数 14100kHz +/- 500Hzは、コンテスト運用に使用しないこと。

※上記に違反する交信は無効としたうえ、1QSOあたり10点のペナルティを課する。

モード:RTTY

交信相手:JA局を含む全世界の局

ナンバー:

・シングルOP局は,RST+オペレータの年齢 (YLは00も可)

・マルチOP局は,RST+使用するコールサインの免許人の年齢 (クラブ局の場合は99)

ロ グ:キャブリロ形式のログを電子メールに添付して送信する.

・ログのファイル名は参加したコールサイン+拡張子とする. [例,JA1YCQ.cbr]

・メールの表題には参加したコールサインを入れる. [例,Subject: JA1YCQ]

・運用周波数をkHz単位で記載していないログは,表彰の対象とならない.

アドレス: log@jarts.jp

締 切:10月31日(必着)

※ログ提出の3日後に,ホームページのログ提出局リスト(Submitted Logs 2021)にコールサインが掲載されるので確認すること.

主催者ホームページ: http://www.jarts.jp/

HexBeamのラフチェック

(2021/9/29 12:58:06)

HexBeamのラフチェック

(2021/9/29 12:58:06)

譲ってもらったヘックスビームですが、昨日の3時過ぎ、いつもの土手へ出かけました。

到着すると、撮り鉄さんと思しき方が何人か居られましたので、邪魔にならないように(写らないようにかな?)、少し離れてスタートしました。

撮り鉄さんと話しながらも、30分ほどで終りました。

練習は大事ですね!

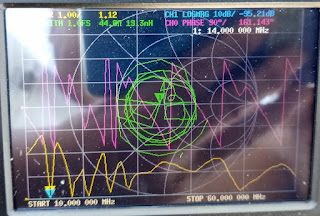

ドキドキしながら、miniVNAのスイッチを入れると

全域に亘って奇麗にディップしていました

バンド毎に拡大して見て行くと・・・

備忘録代わりに各バンドのSWR最良点を貼っておきます。

さて、ひと通りチェックして、草の上に降ろしたのは16時過ぎでした。

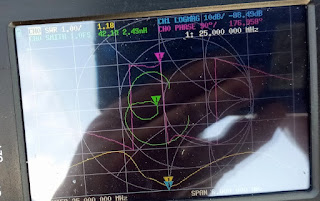

ふと思って、スキャンして見たら・・・

Qの低下かディップは浅くなりましたが、意外なほど奇麗なトレースで驚きました。14のエレメントは1m高ですよ!

また、組み立てた状態の重心が、大凡ハブの辺りにあるので、大きさの割に、扱いやすく感じました。

長年使用している友人から聞いていましたが、これほどバランスの良いアンテナとは思いませんでした。

CQ WW RTTY 2021 参加報告 (7L4IOU)

(2021/9/28 3:36:42)

CQ WW RTTY 2021 参加報告 (7L4IOU)

(2021/9/28 3:36:42)

先週末に開催されたCQ WW RTTYコンテストに参加しました。

世界最大のRTTYコンテストだけあって、大変な賑わいでした。

結局チェックログ

開始の少し前、久しぶりにRTTY Skimmer用PCの電源をオンにしましたが、

起動できませんでした。10年近く酷使して来たので仕方ありません。

大急ぎで別のPCにインストールしました。ところが、どう言う訳か他のPC(N1MMを動かしている)から、TELNETで接続できません。

仕方がないので、VE7CC経由で接続したのですが、自分がスポットしたデータが、何秒か遅れて表示されます。おまけにその頃には、他の局が呼び始めています。

間の抜けた話です。hi

流石に面白くないので、彼方此方いじくり回したのですが、その途中で、何度か禁じ手のセルフスポットをしていたようです。

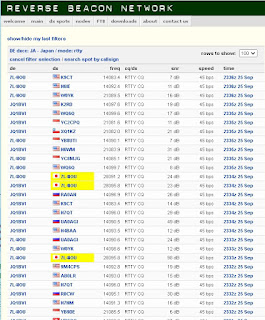

証拠が見つかりました・・・

という訳で、今回はチェックログでの参加となりました。orz

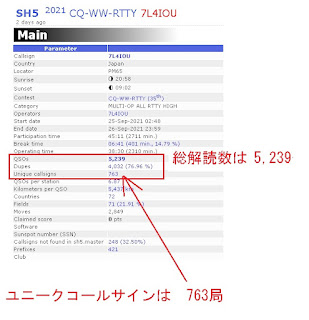

QSO数等はこんな感じでした。

Band QSOs Pts ZN Cty SP Pt/Q

3.5 1 1 1 1 0 1.0

7 33 87 10 11 10 2.6

14 19 54 9 8 10 2.8

21 50 133 13 25 3 2.7

28 1 1 1 1 0 1.0

Total 104 276 34 46 23 2.7

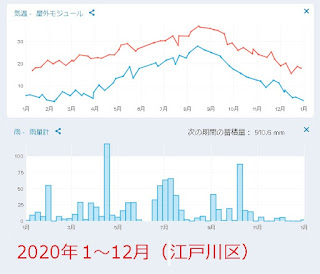

スキマー解読データのSH5分析

そのスキマーですが、スタートが遅れたり、夜中にPCがスリープに入ったりで、38時間ほどの稼働でした。

なお、受信機は、RedPitayaベースのSDRです。アンテナは、トラップバーチカルですが、3.5用のハットが飛ばされてしまい、送信には使えません。ほぼ受信専用です。hi

MAIN:稼働時間と解読数

夜中にPCに休息を取られてしまい(スキマーの癖に!)、稼働時間は38時間半でした。

デコード数の総合計は5,239ですが、感じでは10%くらいはエラーのようです。ユニークコールは763局でした。

Qs per station:どの局を何回解読したか?

一番見えていたのは VR2CCの117回でした。W0YKは、今回はカルフォルニアの自宅から参加したようです。耳(目?)も良くて、5WのQRPでコールしてもしっかり拾ってくれます。JAでは、JH4UYBさんが42回でした。

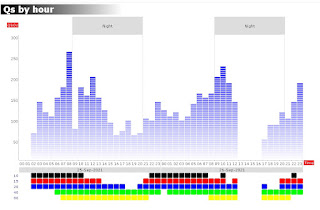

Qs by hour:1時間毎の解読数

バーチカルでも、3バンド以上がオープンしてしました。本気の勝負では、SO2Rが活躍しそうです。と言うか、シングルTXでの勝負は難しそうです。

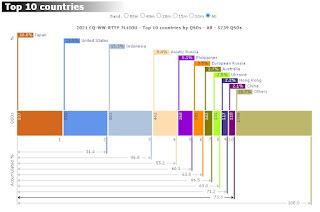

Top 10 countries:

JAが多いのは当然ですが、Wもほとんどの時間どこかで見えていました。

また、伝搬の良い南半球、昔はVKやZLが良く見えていましたが、YBが取って代わりましたね。

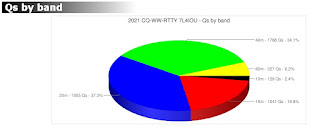

Qs by band:

ハイバンドが良くなってきましたね。

来月のJARTSでも、期待したいところです。

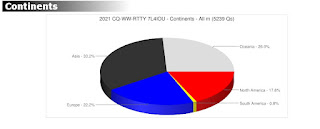

Continents:

私のところでは、残念ながらアフリカは見えませんでした。

カナリア諸島の噴火、早く落ち着くと良いですね。

Frequencies:

各バンドの周波数分布です。

80mと40mは、Wの局がかなり下まで降りてくれるようになりました。

また、各バンドのFT8は完全に定着したようです。

悶着の種になりがちな14100については、普通の局は避けるのですが、相変わらずランニングする局が絶えません。困ったものです。

と云う訳で、夜の爆睡パターンが定着して、EUとのQSOがほとんどありませんでしたが、月曜の朝は、久しぶりにイーストコーストも良く見えて、北米のRTTY常連局とのQSOが楽しめたので良しとします。

QSO頂いた皆さんありがとうございました。

次回もよろしくお願いいたします。

TH3の神に捨てられHexの神に拾われた

(2021/9/25 11:23:05)

TH3の神に捨てられHexの神に拾われた

(2021/9/25 11:23:05)

仕掛中のTH-3JRS、梅雨でもないのに停滞していました。

さっさと上げられれば良いのですが・・・

先ずは、今のアンテナを降ろさないと活けません。

新らしいアンテナを上げ、結線、SWR(最低でも)確認を一人でヤッツケようと思うと、丸々半日は必要です。

が、妙にバタバタしていて時間が作れません。

その反動で、明け方目を覚ましたりすると、ついMMANAでこねくり回してしまいます。

捨てる神:TH-3JRS

先日、トラップの長さやLCを測っていました。で、いろいろ値を入れてみると、やはりバンドの下へはみ出すようです。

考え違いもあり得るで、共振周波数を測ってみました。

壁から離してもNG、やはり、はみ出すようです。

28MHzは合わせられるのですが、21MHzのエレメント(10mトラップと15mトラップ間のパイプ)と14MHzのエレメント(15mトラップの先)を最短にしても、バンドの下端を下回ります。

確かに、28MHzを29MHz辺りまで持ってゆくと、14と21のSWRは下がります。28はカバー範囲が広いので28.1MHz辺りでも2以下に収められます。こんな感じで追い込むと、ダイポールなら「何とか使える」状態になります。

実は、TA-51jrトラップDPはこのような状態なのです。

しかし、3エレの八木でこれをやってしまうと、ビームパターンはグチャグチャになってしまい、トライバンダーの使い勝手が台無しです。

木造であれば、屋根高+ルーフタワー高で、高さを稼げるのですが、鉄筋の屋上は乾いた地面以上に影響するようです。

また、細いとは言えパイプなのでコンデンサの効き目がしっかり出るようです。

いっそ「コイルを減らしてみようか!」と思い、一時被せた熱収縮チューブのカバーを外したのですが・・・流石に思いとどまりました。hi

どうやらTH3JRSの神様に見放されてしまったようです。

拾う神:HexBeam K4KIO

友人と電話した際、そんな愚痴をこぼしていたところ、「使ってないヘックスビームがある」との事。無理をお願いしてQSYして貰いました。

早速送って貰ったので、近所の土手で組み立ててみました。

昼飯を喰ったらと目論んでましたが・・・、出がけにあれこれ邪魔が入いって、着いたのは、

16時過ぎにスタート

傘の骨を開くのに20分ほどかかりました。

ここまでは、マニュアルを眺めながら、20分ほどでした。

箱がコンパクトだったのと半径は4mに満たないので、50MHzの八木プラスαをイメージしていましたが、立体なのでずいぶん大きく感じます。

ステーだらけのルーフタワーへどう上げるか?難問です。

エレメントは全体にゆったりしていると思い込んでいたのですが、意外にパツパツでした。特に、最初6mがかなり短く(あるいは、エレメントを通すアイが遠く)て手古摺って仕舞いました。

また、この時間は愛犬の散歩に訪れる人も多く、「無線のアンテナですか?」とか「可愛いワンちゃんですね」とかの会話が始まります。

ある年代以上は皆さん「アマチュア無線」を知っているのですが、10代の子供たちにとっては完全に死語のようです。正直、ビックリしました!

そんなことをしている内、日が落ちかけて来ました。

日没で第一回戦の終了です。

有機ELディスプレイ(OLED)のノイズ

(2021/9/18 18:29:53)

有機ELディスプレイ(OLED)のノイズ

(2021/9/18 18:29:53)

昨日教えていただいた有機ELディスプレイ(以下、OLED)からのノイズ

供給している電圧が低いので、そんなにノイズを発生するとは知りませんでした。

中にDCDCインバータでも入っているのでしょうか?

面白そうなので、いじってみました。

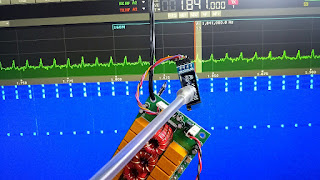

使ったのは、自作のスニファー・プローブです。

元ネタは見つけられませんでしたが、図は此方に転載されていました。

EMC Testing Part 1 - Radiated Emissions

https://www.nutwooduk.co.uk/archive/keitharmstrong/emc_testing1.html

Figure 1の最下段、一番簡単なタイプです。

極小サイズのシールデッド・マグネチックループ・アンテナそのものですが、実装は、奇麗なループでなくても良いそうです。

何かの残骸のアクリルパイプに巻き付けています。

使い方は

このプローブをSunSDR2に繋いで、あちこち近づけると・・・・

このWiFiアダプターが一番強力なノイズ源になっていました。

さて、目的のOLEDですが

影響が出るとすれば、やはりローバンドでしょう。

先ずは、PICから

ラズパイのLow voltageエラー対策

(2021/9/18 10:54:26)

ラズパイのLow voltageエラー対策

(2021/9/18 10:54:26)

このところ野暮用やこまごましたトラブルが続き何から何まで中途半端になっています。

ラズパイベースのradioberry、結構調子良く動いてましたが、気が付くと止まってるというのが何度かありました。

で、とうとう起動できなくなってしまいました。

ラズパイのトラブルシュート記事をさがして見ると、電源系の例が多いようです。

USB電源は、秋月で買った2.5A電源できっちり出ています。

ケーブルで降下するケースも多いようですが、最初から使っているケーブルなので急に調子が悪くなるというの変です。

何処か接触不良でも・・・と思ってあちこち触っていると、偶々起動することがありました。

改めて眺めると、ラズパイの画面、右上にあまり縁起の良くないマークがあるのに気が付きました。

しかし、リモートの画面には、この黄色いマークは現れません。

もっと言えば、Low voltage warningの警告にも始めて気が付きました。

やはり電圧が低下しているようです。

ラズパイ単体で起動し、あちこち突っつき廻すと・・・・

+5Vから複数の電圧を発生されているMXL7704-P4というICに接続するコンデンサが犯人のようです。

MxL7704 5出力ユニバーサルPMIC

https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/m/maxlinear/mxl7704-five-output-universal-pmic

大方ハンダ不良では?と思って(何とかの一つ覚えです hi)、ハンダ鏝を当ててみたところ、微かに「パチッ」という音がしました。

一瞬冷や汗が出ましたが、よく見るとコンデンサの電極が弾けて、ちょうど帽子が脱げたようになっていました。頭に血が昇って写真を撮り忘れました。

ガックリ来たので、さっさと店仕舞いして、早めの晩酌にしました。

--- 昨夕の事です ---

さて、明け方ウツラウツラしていると気になって仕方がありません。

ずいぶん前ですが、100uFくらいの積セラを買ったような気がします。

4時過ぎに起きだして、続きです。

先ずは、コンデンサを外して更地にしました。

右側のGNDパターン、放熱効率が良いようで、Wellerの調温ハンダ鏝を使いましたが、外すのにかなり手古摺りました。

同じようなサイズで、この6V 100uFセラ・コンと、16V 22uFのタンタル・コンがあったのですが、容量の大きい方にしました。

当てた瞬間に熱が奪われる感じです。

意地になって、800度位まで上げて、付け終わったのがこの写真です。

再起動すると、愚図っていたのがウソのように素直に立ち上がりました。

それにしても汚いハンダ付けですね

GNDパターンの放熱効果が高いのに気が付いたところで、(熱容量が大きい)大きめのハンダ鏝に切り替えるべきでした。

後で考えると、セラ・コンとタンタル・コンの二段重ねもありました。

未だ愚図るようだったらやって見ます。

またポチッてしまいました

(2021/9/5 21:47:14)

またポチッてしまいました

(2021/9/5 21:47:14)

つい広告に惑わされて、ポチッてしまいました。

それにしても、これで3.5から54MHzのトランシーバが実現できるなら、驚きです。

一体どこまで進化(それとも、退化?)するのでしょうね?

届くまでにアンテナとAT50に区切りをつけて置きたいのですが・・・

秋ですね

(2021/9/2 14:14:57)

秋ですね

(2021/9/2 14:14:57)

9月に入ったら、急に寒くなりました。

明け方でも20℃以上ありますが、熱帯夜に慣れたせいかゾクッとします。おまけに、週明けまで雨が続くようです。

拙いことに、仮組中のTH-3JRSがシャックの壁に立て掛けたままです。しかも、まだテナコートを塗っていませんでした。orz

軒下に取り込みたいところですが、店開きしたところまでは手すりのない屋上を通らないといけません。

命あっての物種と言います、耐候テストだと思って諦めます。

TH-3JRS (4) トラップまわりの処理

(2021/9/1 11:09:18)

TH-3JRS (4) トラップまわりの処理

(2021/9/1 11:09:18)

ねじの処理

トラップの処理ですが、同調周波数の確認がてら、ねじを回してみたところ緩んでいる個体がありました。

緩み止めと防水(染み込み防止)を兼ねて、リキッド・テープを塗りました。

危ないところでした

防水は要らない?

つらつら考えると・・・

雨水は、入った分が抜けてくれれば良いので、防水に拘る必要はなさそうです。しかし、困るのは、チリや煤の付着です。

電圧の高いところには、どうしても微粒子が集まってしまいます。

それならフィルターを付けるのは如何でしょうか?

目についたのが、速乾と通気性をうたった化繊の作業用Tシャツです。

穴に貼り付けるのは如何でしょうか?

1.雨水の飛び込みを防ぐ

2.内部の結露(汗?)を逃がす

3.チリや煤の侵入を防ぐ

1石3鳥では・・・

上手く行かなくても、全て自分の所為、引っ剝がせば良いだけです。

着古しを丸く切り抜いて

周囲に接着剤を塗って貼り付け(パンク修理ですね hi)

熱帯雨林で調達した、熱収縮チューブを被せてました。

両端だけなのは、内部の水が溜まるのは片方だけのはずなので・・・

処理の前後

上のトラップ、付け根が斜めです!

途中で足らなくなってので、近所のホームセンターを覗いたらピッタリのがありました。

しかも安い!

最初からここにすれば良かった

12本やっつけましたが、付け根の曲がりが結構ありました。

すこし気落ちします orz

午前中に一式を仮組みしてみました。

午後から導電グリス(昔のペナトロクス。今はテナメイトと言うんですね)と、テナコートの処理をと思ったのですが、雷が鳴りだしたので早々に退散しました。