無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

7L4IOU

(2025/11/18 10:35:55)

7L4IOU

(2025/11/18 10:35:55)

現在データベースには 305 件のデータが登録されています。

AT50_デバイスがサポート外!?

(2021/6/27 6:35:06)

AT50_デバイスがサポート外!?

(2021/6/27 6:35:06)

中華ATU、まんまと泥濘に嵌まっています。

誘惑に負けてバラックで動かしてみました。

ひと通り動作していますが、チューニングを打ち切るための「 06 — cell for maximum power」がデフォルトの"00"のようです。

この場合、最大出力で送信中でも、SWRが1.3を超えるとチューニングを始めるので、厄介なことになります。

現用のATU-100は、「05」のセットアップ開始に必要な最小パワーを"6W"、「06」を"10W"に設定しています。

さっそく、EPROMの値を書き換えようと思います。

が、PLCKit3との接続ができません。

何度やっても、やれデバイスIDが違う!とかVDDが低い!とか怒られて

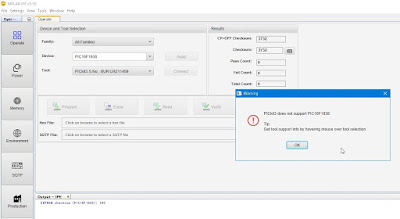

挙句にこんなメッセージが表示されました。

AT50のプロセッサは"PIC16F1938"でした。

( ATU-100は"PIC16 L F1938" )

「サポートしてませんよ!」とあっさり蹴られてしまいました。

そんな殺生な・・・

何か方法はないものでしょうか?

--- ARRL FD [6月27日0300-28日0600 JST] ---

(2021/6/24 20:35:49)

--- ARRL FD [6月27日0300-28日0600 JST] ---

(2021/6/24 20:35:49)

名称:ARRL Field Day

開催日時:6月26日1800-27日2100 UTC

周波数:全てのバンド(WARCバンドを除く)

モード:全てのモード

交信相手:北米の局(DX同士のQSOは無効)

ナンバー:TX台数+参加クラス+ARRLセクション

JAの局が自宅から商用電源による1台のTXで参加する場合は「1D DX」

クラス:

A:Club/nonclub portable

B:One/two person portable

C:Mobile, D:Home

E:Home-emergency power

F:EOC(非常通信指揮局)

ポイント:1点/QSO (CW/digitalは2点/QSO)

※JAを含むDX局はチェックログ扱い

ログ:キャブリロ形式の局をWebから提出

提出用URL:http://field-day.arrl.org/fdentry.php

提出期限:7月27日 2059UTC

ルール詳細: http://www.arrl.org/field-day

※過去2年ほど、FT8/FT4では7074や14074などの通常QRGが使用されていました。

期間中の北米は、FD一色に見えます。

AT50 中華アンテナチューナー

(2021/6/23 12:02:43)

AT50 中華アンテナチューナー

(2021/6/23 12:02:43)

しばらく前から、こんなは広告が繰り返し表示されるようになりました。

N7DDCのATU-100をベースにした、150Wの外付け用ATUのようです。

以前に組み立たATU-100をアンテナ直下型で使っていますが、

最近21MHzのSWRが下がらなくなり、そろそろ重い腰を上げようかと思っていました。

外付け用にモデファイされたようなので、そのあたりの制御がどうなっているのかも気になります。

という訳で、6月初めにポチっていました。

ビニールの封筒にパッキングなしで入っていました。

良い割きりです。hi

サイズの比較用に、CQ誌の上に置いてみました。

マニュアルや資料がないのはお約束

同梱されているバーツ類は、Webと全く同じでした。

このあたり、Banggoodは他の中華通販よりも信頼できます。

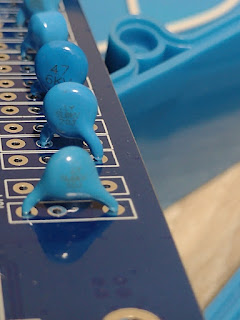

Webとは、コンデンサが違っていました。

広告では、表面実装用のチップコンがハンダ面に載っていますが、届いたAT50はラジアル型でした。

"LY"というブランドの、6KV SL xxJですが、いくつか無印が混じっています。

テストして、もし拙いようなら手持ちの物に交換しましょう。

ちょっと困りそうなのが、ケースです。

基板に合わせたものではなくて、出来合いの物のようです。

穴の位置が全く違っており、コネクタ類の穴も開いていません。

貼り付けボスが手っ取り早いかもしれません。

気になった制御まわりですが、回路やソフトはATU-100の7ポールと全く同じようです。

この点は期待外れでした。

しばらく楽しめそうです。

--- DRCG WW RTTY [6/12 0900-1659, 6/13 0100-0859, 1700-0059] ---

(2021/6/11 21:59:00)

--- DRCG WW RTTY [6/12 0900-1659, 6/13 0100-0859, 1700-0059] ---

(2021/6/11 21:59:00)

名称:DRCG WW RTTY

開催日:8時間×3ピリオド制

(1) 6/12 0900~1659 JST (6/12 0000~0759 UTC)

(2) 6/13 0100~0859 JST (6/12 1600~2359 UTC)

(3) 6/13 1700~0059 JST (6/13 0800~1559 UTC)

周波数:3.5~28MHz

※国際ビーコン周波数(14.100 MHz ±500 Hz)での送信は禁止.

モード:RTTY

交信相手:JAを含む全世界の局

ナンバー: RST+CQ Zone [例:599 14]

ポイント:両交信局のCQゾーンから導かれるポイント表上の点数.

・7MHzの得点は2倍,3.5MHzの得点は3倍となる.

ポイント表のURL http://www.drcg.de/_static/pdf/drcgww/drcg-ww-rtty_points.pdf

ログ:キャブリロ形式のログを電子メールに添付して提出する.

・添付するログのファイル名は"使用したコールサイン.log"とする.

・メールの件名にはコンテストで使用したコールサインを入れる.

・ログにはすべてのQSOを記載すること.

・SOAB6の時間超過分は集計の対象とならない.(チェックログ扱いとなるのみで,ペナルティは課されない)

提出先アドレス:drcgww@drcg.de

締切:コンテスト終了後7日(6/20 UTC)

主催者ホームページ: http://www.drcg.de/drcgww/drcg-ww-rtty-english.html

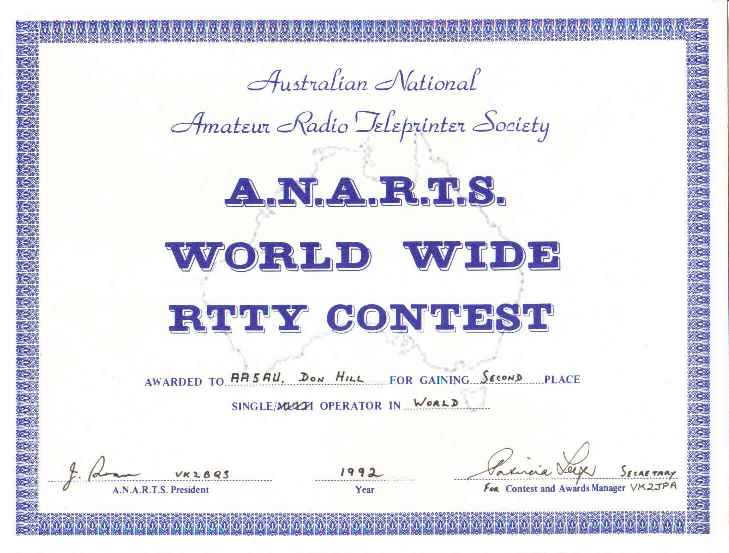

VKのANARTSというグループが主催していたコンテストがルーツで、距離に基づくポイントが斬新でした。

AA5AU Donさんのページより

メンバーの高齢化など?で沈没しかけたところをDJ3IW Goetzさんたちのグループが救助して現在に至ります。

LF用アンテナ 大混戦

(2021/6/10 20:38:38)

LF用アンテナ 大混戦

(2021/6/10 20:38:38)

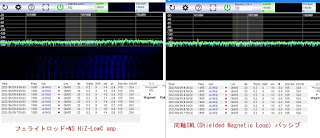

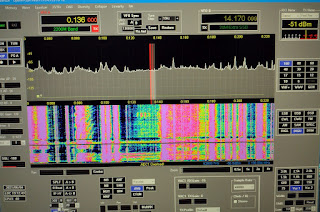

一晩放置したフェライトロッド(ウィズNSアンプ)とシールドループ。

85対83の僅差で、フェライトロッドの勝利! かと思ったら、差の二つはどちらもミスコピーでした。

SNRは、全般的にシールドループが良いのですが、その割に差がありません。

フェライトロッドは、上向きに傾けた時の確度で微妙に(と云うよりは、明らかに)レベルが変動するようです。

泥沼に嵌まりつつあります。hi

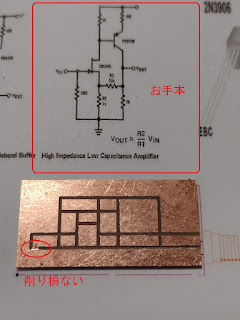

LF用RXアンプ NS FET DATA BOOK型

(2021/6/9 19:08:47)

LF用RXアンプ NS FET DATA BOOK型

(2021/6/9 19:08:47)

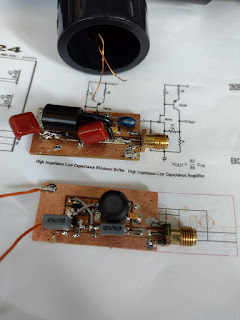

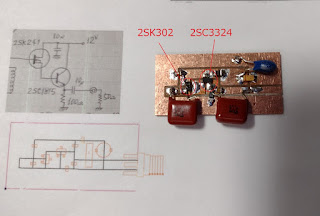

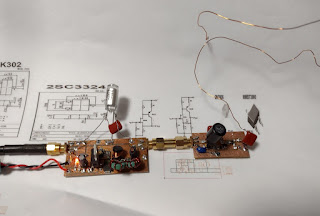

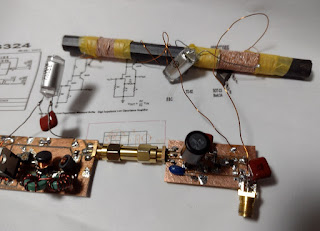

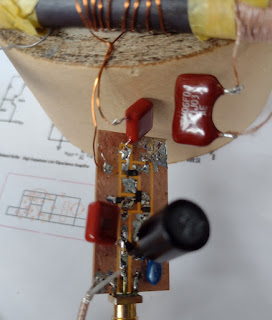

チョシマワシているLF用のRxアンプ。

ミニホイップ関連の情報を漁っていると、良く見かける回路があります。

スッキリしていて如何にも性能が良さそうです。

知人に尋ねてみたら、1970年代後半に公開され、この分野の教科書になっているナショナルセミコンダクタ社の"FET DATABOOK"に載っている、有名な回路なのだそうです。

472kHzをチェックするついでに替えと見ようと思い、大急ぎで作りました。

この回路です。

削り損ないがありました

レベルはスキャンしましたが、ゴミでも噛んだか? 削り損ないがありました。orz

VP20の塩ビパイプに押し込むため、大きさは2Cm x 4Cmです。

デバイスは2SK302と2N3906をつかいました。

取り回しが出来なくて、苦し紛れにジャンパでごまかしています。hi

共振周波数はディスプレイから漏れる盛大なノイズで合わせました。hi

スタートして一時間ちょっと。

解読は同数ですが、フェライトロッド+NSアンプの方がsnrでは負けています。

信号のレベルは高いですが、ノイズっぽいですね。

朝まで様子を見ます。

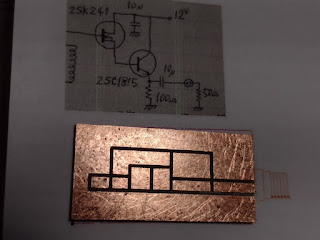

LF用の同調型フェライトロッドアンテナ

(2021/6/9 10:56:51)

LF用の同調型フェライトロッドアンテナ

(2021/6/9 10:56:51)

神田明神まで行って、秋葉原に寄らないという選択はありません。hi

秋月電子にも遅めの初詣。

仕入れたのは、2SK302(2SK241互換)や2SC3324などのトランジスタ類とフィルムコンなどです。

この数日、宿題の合間にこんな物を作り始めました。

ミニホイップとして動作しているようです。

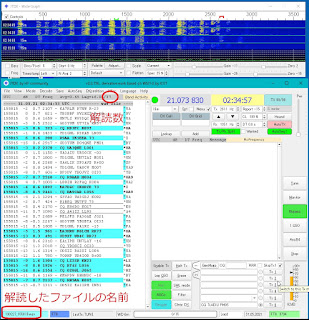

JTDX FT8サンプルファイルの解読

(2021/5/31 12:45:44)

JTDX FT8サンプルファイルの解読

(2021/5/31 12:45:44)

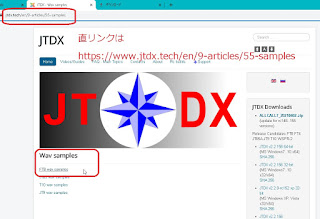

JTDXの設定に関するご質問をいただきました。

各設定箇所を深く・強くするほど解読数は増加します。が、解読が間に合わなくなるのが悩ましいところです。

最後は、使用するPCや受信環境、運用の目的に合わせて妥協点を探るしかないようです。

最初の一歩が、JTDXのホームページで公開されているテスト用信号の解読です。

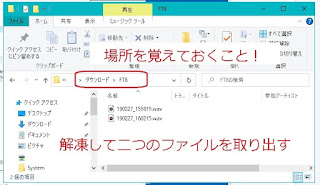

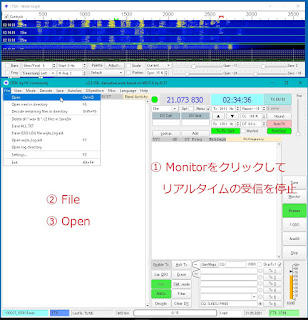

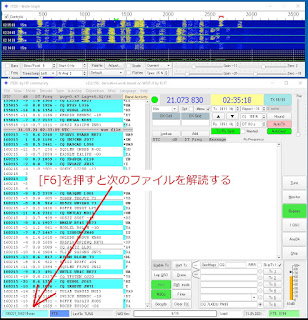

文字での説明が難しいので、サンプルのダウンロード、解読の実行、自分が受信した信号の保存の設定箇所をキャプチャーしてみました。

サンプルファイルのダウンロード

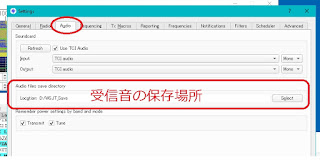

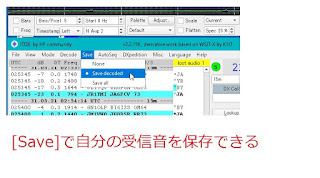

自分の受信音の保存

実際に受信している音声信号を録音しておくことも可能です。

WSJT-Xも同じです

なお、WSJT-Xでの操作も全く同じです。

詳細は、

「WSJT-X 2.4 User Guide (Japanese)」

6.6. FT8 の Main Window:(メインウィンドウ:)

の解説をご参照ください。

マニュアル

「Japanese (v2.2, html) (JH8XVH)」への直リンク

https://www.hdlc.org/wsjt/help/

以上、ご参考まで。

SDR-1000の復活 π-SDR

(2021/5/31 7:16:53)

SDR-1000の復活 π-SDR

(2021/5/31 7:16:53)

2000年代初めにFlexRadioから発売されたSDR-1000は、SoftRockのキットくらいしかない当時、眩しいほどの輝きで、いつか使ってみたい憧れの(KWM-2みたい?)逸品でした。

同社の礎となったSDR-1000ですが、素人の私でも「如何なものか?」と思った、プリンタ・ポート(LPTポート)による制御方法がアダとなってか、何時とはなしに消えてしまいました。

で、10年近く前ですが、Gの局が100Wアンプ+ATUというフルスペックのSDR-1000を意外な安値で出品しているのをeBayで見かけました。

思わず入札したところ、すでに猫跨ぎ状態だったのか、他の入札はなく売り出し値で落札できました。

落札後のメールでは、Windows XPなどのPC環境の変化が手放す理由になったそうです。

「家では動いていたけど、サポートはできないからね。」と念押しされました。hi

入手当時は、まだXPの古いPCが生きていたので、動作を確認して悦に入っていました。

が、何処も事情は同じで、例えば、M-Audioやタートルビーチなど、当時ハイエンドだったサウンドカードは軒並み使えなくなりました。

また、パソコンからパラレルポートが無くなったのも痛手で、USB-LPT変換モジュールや中古PCを購入したりしましたが、レベルが違うのか連戦連敗でした。

と言う訳で、シャックの肥やしと化してしまったのでした。

ふり返ると、SoftRockやGenesisのG40など机の引き出しは死屍累々というありさまです。

で、2~3か月前、たまたまYouTubeでこんなのビデオを見て物欲が全開して仕舞いました。

https://www.youtube.com/watch?v=qIeXUyA6zZI&t=25s

Pi SDR IQ Plus and SDR1000 video

24bitのステレオ・サウンド・デバイスとラズパイによる制御機能を一体化したようです。

クラウドファンディングは既に終わっているようです。

作者のSV1EIAにメールしたところ、まだ少し残っているとか・・・・

やり取りも丁寧で、信頼できそうだし、評判も上々です、

https://www.eham.net/reviews/view-product?id_=13675

SoftRockやG11との組み合わせも可能とか。

迷った挙句、諭吉さんを3.5人ほど投入して仕舞いました。

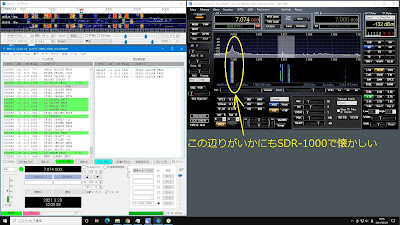

一昨日届いたので、SDR-1000を発掘してセットしてみました。

PCはトラブった時の問題の切り分けが面倒なので、この際と思い、Windows 7のままだったDell T1500を更地にして Windows 10を入れました。

eHam.netのレビューで、W5SOGが「Revive your SDR-1000 in 15 minutes」と書いてましたが、全くその通りでした。

IQのチューニングや送信の設定等々、当分楽しめそうですが、ますますQSOの時間が無くなります。hi hi