無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

7L4IOU

(2025/11/18 10:35:55)

7L4IOU

(2025/11/18 10:35:55)

現在データベースには 305 件のデータが登録されています。

今週末はJARTS WW RTTY Contest

(2020/10/15 20:20:01)

今週末はJARTS WW RTTY Contest

(2020/10/15 20:20:01)

de 7L4IOU

早いもので、今週末はJARTS WW RTTYの開催となります。

2020年のルールでは、バンドプラン違反について以下のように明確化しました。

-----------------------------

バンド:3.5, 7, 14, 21, 28MHz

※バンドプランを遵守すること。

※国際ビーコン周波数 14100kHz +/- 1kHzは、コンテスト運用に使用しないこと。

※上記に違反する交信は無効とする。また、上記に違反する10分間以上ランニン

グ、もしくは10QSO以上の交信を行った局は失格とする。

(バンドプランから逸脱した交信は無効とする。)

-----------------------------

従来、3.535~3.575MHz、7.045~7.100MHzなどJA同士のQSO禁止区分でのQSOは

無効とし、「ついウッカリ」を超えると思われる局には、個別にご注意を喚起してきました。

電波法の遵守は言うまでもありませんが、JARTSコンテスト委員会として、正直者が損をしないような「公正の確保」も大変重要と考えての改訂です。

今年は、10以上の違反QSOや、14,100kHz ±1kHzでの10分間以上のランニングは、機械的に失格となりますので、くれぐれもご注意ください。

コンディションは少し下がり気味ですが、宇宙天気 <http://swnews.jp/>は、週末にかけて「概して静穏」のようです。 http://swnews.jp

奮ってご参加ください。

----------------------------

名 称:JARTS WW RTTY CONTEST

日 時: 10月17日 09:00 ~19日08:59 JST

周波数:3.5~28MHz

※バンドプラン遵守すること。

※国際ビーコン周波数 14100kHz +/- 1kHzは、コンテスト運用に使用しないこと。

※上記に違反する交信は無効とする。また、 上記に違反する10分間以上のランニ

ング、もしくは10QSO以上の交信を行った局は失格となる。

モード:RTTY

交信相手:JA局を含む全世界の局

部 門

SOHP: シングルOP,オールバンド,ハイパワー (出力制限無し)

SOLP: シングルOP,オールバンド,ローパワー (出力100W以下)

MO:マルチOP,オールバンド (マルチTX可,出力制限無し)

※すべての部門でDXクラスタを使用できる.

ナンバー:

・シングルOP局は,RST+オペレータの年齢 (YLは00も可)

・マルチOP局は,RST+使用するコールサインの免許人の年齢 (クラブ局の場合

は99)

ロ グ:キャブリロ形式のログを電子メールに添付して送信する.

・ログのファイル名は参加したコールサイン+拡張子とする. [例,JA1YCQ.

cbr]

・メールの表題には参加したコールサインを入れる. [例,Subject: JA1YCQ]

・運用周波数をkHz単位で記載していないログは,表彰の対象とならない.

アドレス: log@jarts.jp

締 切:10月31日(必着)

※ログ提出の3日後に,ホームページのログ提出局リスト(Submitted Logs

2020)にコールサインが掲載されるので確認すること.

主催者ホームページ: http://www.jarts.jp/

MiniWhip用バイアス・ティーの検討-2

(2020/10/14 19:44:57)

MiniWhip用バイアス・ティーの検討-2

(2020/10/14 19:44:57)

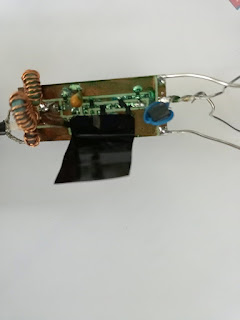

バイアス・ティーを見直したミニホイップですが、

どうしてもノイズが残って「使い物になるのかな?」と心配でした。

まずは、電圧を上げるための放熱です。

クールスタッフを貼り付けました

ペットボトル内の対流が、あまり期待できないのですが、当座できるのはこんなところです。

久しぶりの点検がてら、ルーフタワーのステーに引っ掛けました。

シャックに戻って、供給電圧をいじっている内、電源がかなりノイズっぽいのに気が付きました。

菊水の古い実験用電源です

バイアスTもどきは、直下型プリアンプなどのためいくつか作っていました。

その中に、LM317で電圧を可変できるのがあったことを思い出しました。

コアの下の白い□がボリューム

例によって、鮟鱇の吊るし切り方式ですが(そろそろ鮟鱇が美味い季節ですね・・・)

VHF用の小さいガルバニックアイソレータをBN-202-73に交換し、

RFCを緑コアに取り替えました。

これに、昔のトランス式ACDCコンバータから12V(無負荷時は約20V)を供給しました。

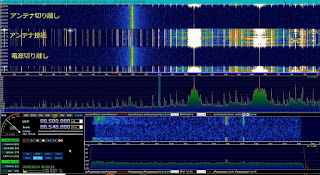

菊水をキャプチャーし忘れたのですが、改造後にアンテナと電源を交互に切り離した様子です。

電源からのノイズ混入はなくなったようです

物は試しと、630mと2200mをモニターしてみました。

WSPR NetやRBNに上がるレポートを見ると、まだまだ足元にも及びませんが何とか見えるようになりました。

また、けさの160mは賑わってましたね。

残念ながら、MiniWhipではR5AJくらいしか見えませんでした。

噂のWSJT-X 2.3.0 rc1 (新モードFST4とFST4W)の公開

(2020/10/1 18:18:02)

噂のWSJT-X 2.3.0 rc1 (新モードFST4とFST4W)の公開

(2020/10/1 18:18:02)

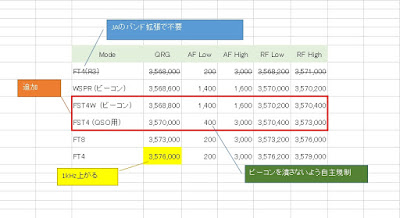

新モードFST4とFST4Wで関心が集まっていた、WSJT-Xの2.3の rc版が公開されました。

4-GFSK変調を使用したモードで、幾つかのサブモードがありますが、ほぼ理論上の限界に近づいているようです。

クイックスタートガイド

https://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FST4_Quick_Start_jp.pdf

特に1800秒(30分)モードは凄いですね。

時間はかかりますが、-43dBとのこと。

160mのW西海岸は、ホイップでもできそうです。

さっそくインストールしてみましたが、

運用周波数は、136kHZ, 474kHz, 1.8MHzのローバンドしか設定されていないようです。

160mはアンテナがありません。orz

出来れば、80mでも使ってみたいものですね。

頭の体操をしてみました。

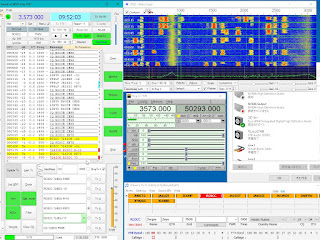

CQ WW RTTY Contest - 2 複数解読

(2020/9/29 14:49:46)

CQ WW RTTY Contest - 2 複数解読

(2020/9/29 14:49:46)

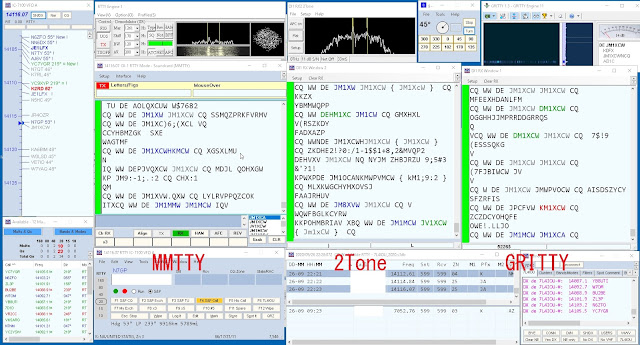

CQ WW RTTYに参加しました。

久しぶりに10時間ほど運用し、重複込みで150局ほどのQSOでした。

Band QSOs Pts ZN Cty SP Pt/Q

3.5 5 5 1 1 0 1.0

7 33 68 8 8 6 2.1

14 85 218 11 15 11 2.6

21 34 89 9 11 0 2.6

Total 157 380 29 35 17 2.4

なかなかコンディションが上がってこないですね。

今回は、南米とアフリカは見つけられず、4大陸に終わりました。

解読は、MMTTY, 2TONE, GRITTYを併用しました。

オープンすれば、北米の東海岸あたりに効果を発揮します。

が、今回の出番は、グランドウエーブと反射波の境目あたりで面白い解読例がありました。

「どれか一つ」と言われれば、MMTTYの一択です。

「もう一つ、良いよ」と言われれば、GRITTYでしょうか?

実は、

例の80M STLを試してみようと思い、日曜の夕方FT-817でJA7KBRを急遽セットアップしました。

こちらは、FSKがないのでAFSK送信になるのですが、2TONEのマニュアルを見たら、キレイな変調の効能書きに目が止まり、結局3~4時間ほども嵌まってしまいました。hi

そちらはまた後で・・・

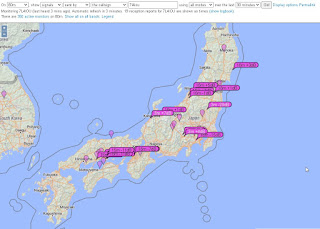

CQ WW RTTY Contest - 3 スキマーの捕捉状況

(2020/9/29 13:06:31)

CQ WW RTTY Contest - 3 スキマーの捕捉状況

(2020/9/29 13:06:31)

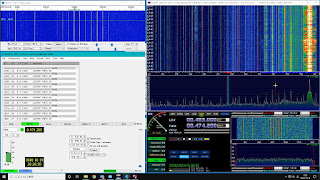

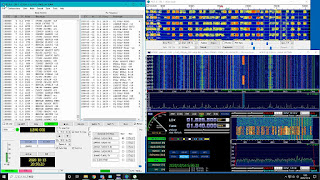

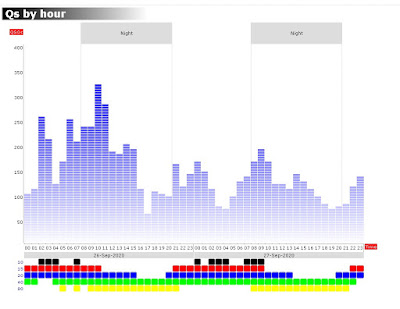

コンテスト前夜にセットしたRTTYスキマー、ダウンすることもなく終了まで稼働しました。

この間に補足したデータを SH5で処理してみました。

解読できた局と全てQSOできたとしたらと云う、究極のタラレバです。

ご笑覧ください。

解読数等

・開始時刻:26-Sep-2020 00:00

・終了時刻:27-Sep-2020 23:59

・稼働時間:47:59

・QSOs:6,855 <--- 解読数

・Dupes:5,675 (82.79 %)

・Unique callsigns:745

※壊れたコールがかなりあります。実数は720くらいでしょう。

・Countries:65

Qs by hour

我が家では、初日の方が良く見えていたようです。

アフリカは見えませんでした。

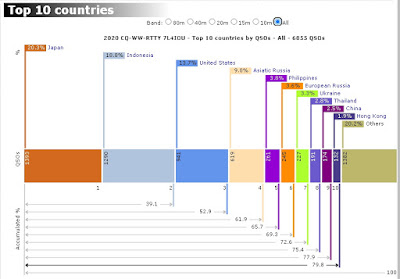

Top 10 countries

どのバンドもインドネシアの局がアクティブでしたね。

Qs by band

バンドの比率です

なかなかハイバンドが開かないですね。

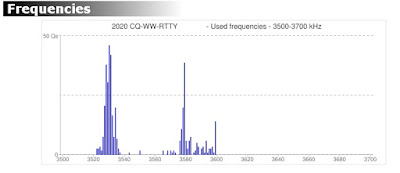

周波数の分布

80m

Wは、かなりの局が3530あたりまで降りてくれました。

3.575-3.580、3.599-3.602辺りは、対EUの窓になってきました。

3.531の国内FT8、本当はデジタルセグメントの下端が良いのですけどね・・・

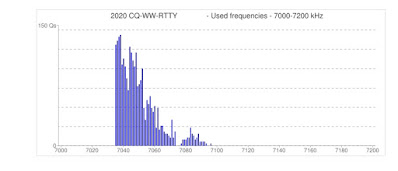

40m

7.074のFT8は流石にどなたも出ていませんでした。

7.041もJAは避けるのですが、近隣のDXはかなり見えていました。

なお、RTTYに不慣れな方でしょうか。

7.045から上でJA同士でQSOしているのを見かけました。

JARTSでは、減点や失格の対象になるので、注意が必要です。

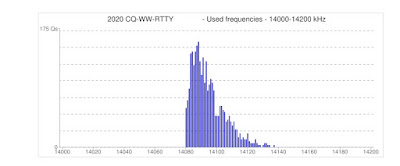

20m

このバンドは、14.100のIBPビーコンが要注意です。

YBやEUでランニングしている局が見えていました。

なお、ほとんどのスキマー局は、

14から上のバンドでは、80kHzから上を解読するように設定しているようです。

ちょっと残念なのは、

噂では、14.070より下でZF1AとQSOするJAが何局か居られたとか・・・

つまらない事で後ろ指を差されないように、気をつけたいものです。

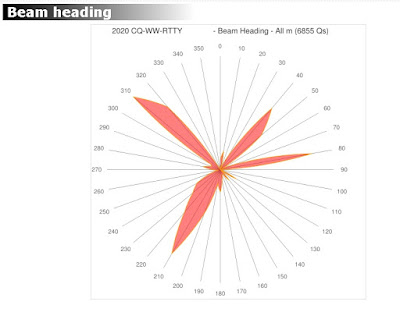

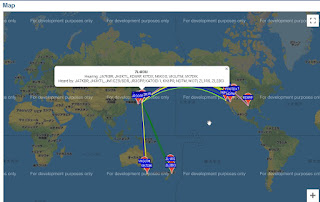

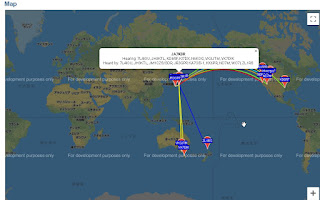

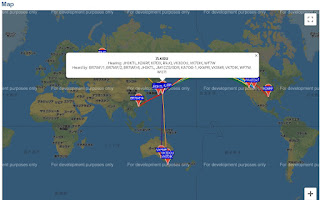

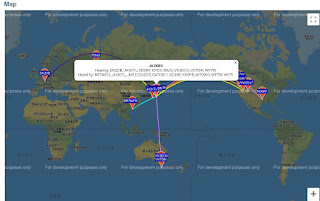

Beam heading

全期間をとおしてのビーム方向です。

YB局は増加の一途を辿っているので、瞬時にビームを反転できる巻き尺アンテナは有利ですね。

アンテナトラブル

スキマーは、RedPitaya(SDR)とナガラのトラップ・バーチカルを使っています。

感度が今一つなので、しばらくぶりにSWRを確認したところ、かなりズッコケていました。

どうも、一番下の28MHz阻止用トラップが故障しているようです。

撓りではなく曲がり

実は、メーカーからアンテナにステーを取らないように注意されていました。

が、去年の台風対策で緩くステーを取ったままにしていました。

そのあたりが原因かもしれません。

拙いな~

CQ WW RTTY Contest と Skimmer設定

(2020/9/25 11:18:31)

CQ WW RTTY Contest と Skimmer設定

(2020/9/25 11:18:31)

明日(土曜日)の午前9時から月曜日の午前9時まで、48時間にわたってCQ World Wide RTTY DX Contestが開催されます。

日本語訳ルール: https://www.cqwwrtty.com/rules/CQWWRTTY_Rules_2020%20Japanese.pdf

このコンテストは年間を通して、参加者が一番多いRTTYコンテストです。

デジタルに一本化されましたが、RTTYのDXCCを追いかけている局には欠かせないイベントです。

DXCCもアワードも追いかけていませんが、とにかくRTTYのQSOが楽しい私には、ピロピロ音が祭囃子のように聞こえて、他のことは手につかなくなります。hi

で、昨晩寝床に入って、オーバーヒートでRTTYスキマーがダウンしていたのを思い出しました。

起き出して、おっとり刀で再起動しようとしたのですが・・・

PCが動きません。ソフトや設定値が回収できなくて、がっくり。

結局、別のPCに入れることになりました。

OSのインストールやアップデートに加え、RedPitayaやスキマーサーバーの設定はすっかり忘れてしまい、四苦八苦。何とか動き出した頃は、とっくに日付が変わってました。

しかし、朝見ると、たったの3つしかCQを補足していません。「オイオイ」とため息が出ました。

ふと気を取り直して、RBNにアクセスして見ると・・・

他の皆さんも同じでした。ヤレヤレ。

JAのRTTYスキマー捕捉状況: http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=50628

それにしても、デジタルモードの代名詞だったRTTY。

日常のアクティビティはすっかりシャッター通り化して、週末のコンテストモードになったのを実感させられました。

- CQ WW RTTYの概要 -

名 称:CQ World Wide DX RTTY Contest

日 時:9月26日09:00~28日08:59

周波数:3.5~28MHz

モード:RTTY

交信相手:JA局を含む全世界の局

※シングルOPアシステッドとマルチOP部門は,クラスター等を使用できるがセ

ルフスポットは禁止.

ナンバー:RST + CQゾーン

※W本土およびVEの局は,RST + CQゾーン+ 州またはプロヴィンス .

ロ グ:Cabrillo形式のログを提出用ウェブページからアップロードする.

締 切:10月3日08:59JST必着 (コンテスト終了後5日)

主催者URL: https://www.cqwwrtty.com

BATAVIA FT8 CONTSTの結果発表

(2020/9/24 11:48:35)

BATAVIA FT8 CONTSTの結果発表

(2020/9/24 11:48:35)

8月初めに開催された BATAVIA FT8 CONTSTの結果が発表されました

https://batavia-ft8.com/final-results/

さっそくアワードをダウンロードさせていただきました。

何方かがコメントしていましたが、

Webページはじめとても良く出来たシステムで、スキルの高さが窺えます。

何方が作ったのでしょうね?

これで通常以外のコンテスト用QRGが設定されていれば100点満点です。hi

来年が楽しみです。

80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) - 4

(2020/9/24 11:17:30)

80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) - 4

(2020/9/24 11:17:30)

22日の夜、WSPRの合間にFT8を覗いたところ、W6のCQが見えていました。

たぶん届かないだろうと思って5Wくらいで呼んだところ、-20が返ってきました。

しかし、残念ながらあとが続かなくて尻切れに終わっていました。

後で気付いたのですが、時計も1秒近くズレていました。orz

と云う訳で、QSOにトライしてみたいと思い、昨晩はIC-7100に繋ぎ変えました。

今回使用したLDF4-50Aの規格は、

dc Test Voltage 4000 V

Jacket Spark Test Voltage (rms) 8000 V

との事、耐圧は大丈夫でしょう。

接続も、アーク対策として、同軸両端の直結ではなく、

1.6mmΦのIV線でジャンパーしていたので、出力は100WもOKでした。

昨夕は、南米方向が良いようで、皆さん盛んにVP8LPをコールしていました。

が、建物の影でもあり全く見えませんでした。

北米は?と思ったのですが、改めて眺めると常連の局は意外にQSO済で、良い相手が見つかりません。

そのうち RC0CCのCQが-2dBで見えたので、コールしてみたところ

レポートは -11dB \(^o^)/

と云う訳で、同軸STLでの1st QSOとなりました。

このあとにUT2XQからも応答があったのですが、73は微妙でした。

これは今朝ですが、PSK Repoeterでも、国内には充分な強さで届いているようです。

バンドの拡張はご存知でも、ただし書きの範囲外という認識は無かったようです。

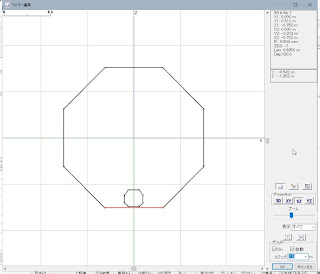

80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) vs 短縮DP - 3

(2020/9/24 1:43:37)

80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) vs 短縮DP - 3

(2020/9/24 1:43:37)

飽きもしないで、チマチマとやっています。

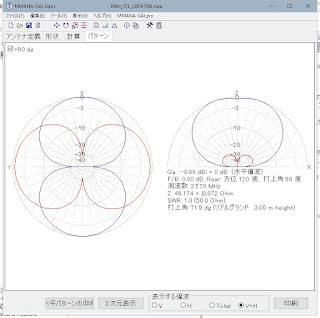

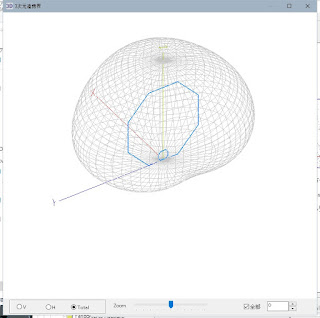

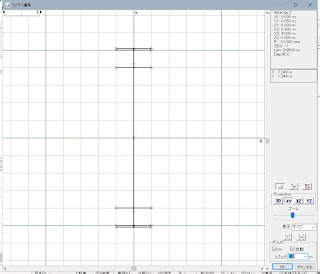

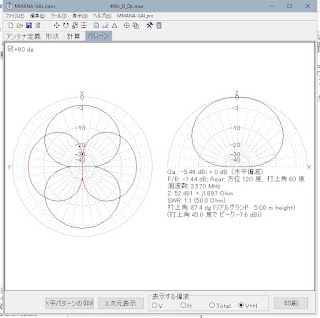

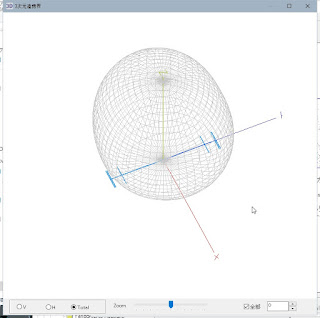

LDF4-50A同軸STLとTA-51jrをシミュレーションしてみました。

メーカの資料によると、LDF4-50Aのシールドの直径は13.97mmとの事です。

が、MMANAでこの蛇腹(コルゲート)を表現する方法が分からないので、13mmの半分、6.5mmの銅パイプとして設定しました。

コンデンサの位置

芯線とシールド間の容量は75.8 pF/mとの事で、ケーブル全体がコンデンサです。

ここでは、先日アークした箇所(接続部)をコンデンサの位置と見做す事にします。

彼方此方の資料を見ると、コンデンサの反対側にリンクを設けるケースが多いようです。

しかし、MMANAによるシミュレーションでは、上下左右どの位置にあってもSWRやゲインの差は殆どありませんでした。

なお、コンデンサのQは1000で入力しました。

STLの諸元

・メインループ全周:5.2メートル

・メインループ・エレメント半径:6.5ミリ

・同調用コンデンサ:398pF (ケーブル容量)

・リンクループ全周:0.65メートル

・リンクループ・エレメント半径:1.0ミリ

実物との違い

同軸の定格キャパシタンス(75.8 pF/m)から逆算すると、全周は5.25メートルとなるので、実物にかなり近い(数センチ以内?)ようです。

他のバンドに応用する場合も、シールドの外径と1メートルあたりのキャパシタンスが分かれば、MMANAのシミュレーションで10Cm以内の誤差に収められるような気がします。

短縮DPの諸元

TA-51jrをイメージして、ワイヤーを編集しました。

ローディングコイルのQは100としました。

・エレメント全長:10メートル

・エレメント半径:10ミリ

・ハット:3本(2メートル長)×2組=6本

・短縮コイル:エンドローディング(67uH, Q=100)

昨晩は少しコンディションが悪かったようです。

同軸STL (2W)

個別のSNRをみると、南側以外は、勝ったり負けたりで、ほぼ同等のようです。

シミュレーションでは3dBくらいSTLのゲインが小さいので、

・短縮Dpの、実物のコイルのQが低い?

・STLの、蛇腹が良く作用している?

・STLの、建物の壁が反射板になっている?

といった辺りの作用で、差が縮んでいるのかも知れませんね。

受信については、STLに軍配が上がりそうです。

受信機の性能差も考えられるので、SunSDRでFT8を同時受信して、同一条件で比較したいと思います。

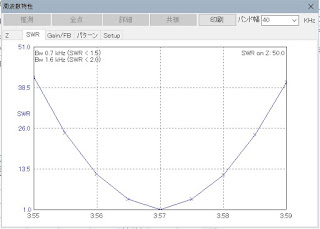

80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) vs 短縮DP - 2

(2020/9/22 8:20:36)

80m 同軸STL(Small Transmitting Loop) vs 短縮DP - 2

(2020/9/22 8:20:36)

同軸STLと短縮DPの比較、送受信のSNRを捏ね繰り回すとつい嵌まってしまいます。

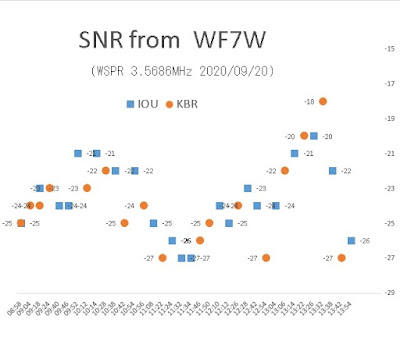

例えば、WF7Wからもらったレポートです。

この局のQTHは、ワシントン州のPort Angelesというところだそうです。

WSPR NETの自己紹介では、IC7300と80mはDPを使っているようですが、飛びも耳も抜群で、羨ましい限りです。

こちらの日没グレイラインの0858zにIOU(Dp)とKBR(STL)が、-25で同時に届きました。

両方が一番暗くなる1130zに一旦底を打った後、

向こうの日の出グレイラインの1332zにピークに達し、

日が昇った、1400zには消感しました。

開きだしてからは、STLのKBRが-2dBくらい低いのですが、ピークでは殆ど差がないのと、オーブンとクローズがほぼ一緒なのは意外でした。

またSNRだけで見ると、2WとSTLのFT8でも、QSOのチャンスは十分に期待できます。

それにしても、短縮とはいえ全長約10メートルのDpと直径約1.6メートルのループでほとんど差が無かったのは驚きました。

回転半径で言えば、5メートルと0.8メートルです。

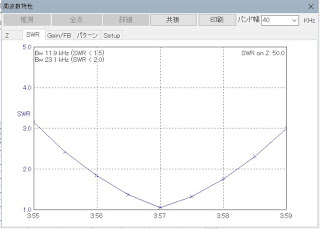

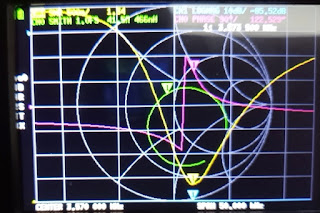

そんな訳で、もう1センチほど切り詰めて、3.573MHzに合わせてみました。

使い物になりそうな、SWRが2以下の範囲は3.570~3.580の約10kHzです。

昨晩も両方を動かしてみました。12時間はこんな感じです。

南側を除くと、送受信ともにSTLに軍配が上がるようです。

斜めの屋根が反射板になっている可能性は否定できませんが、悪影響の方が大きいでしょうね。多分。