無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

現在データベースには 97 件のデータが登録されています。

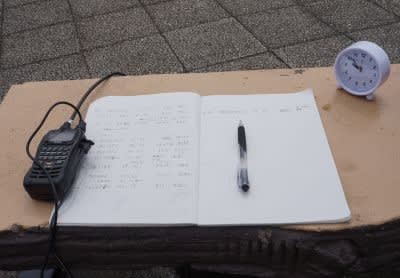

大菩薩峠移動運用 7月24日

(2021/7/25 18:14:48)

大菩薩峠移動運用 7月24日

(2021/7/25 18:14:48)

最近は標高の低い山への移動運用を中心としていたが久しぶりに気楽に登れる大菩薩峠へ出かけた(バスから降りて山道を1時間ってところ)

ま、この時期は丹沢の仏果山へ行くよりも気楽かつ涼しく行ける!のでオススメ!

但し気楽に登れるがこのところの雷雨で2000m級の天気は急変する可能性も

【杉林しか見られない丹沢とは違った山容】

最初は1.2Gで運用、午後からは430MHzへ移行した。430MHzは15段同軸コリニア(NN)と10段ND(ダウンチルト)の装備で迷わずNDを選択

【狭い尾根筋に上げた430MHz10段同軸コリニア、雲行きは怪しい】

【運用地を見下ろすとこんな感じ】

430MHzでCQを出すと1回のCQで同時に4-5局が呼んできた。最初はゆっくりと交信を続けたがいつまでもパイルがはけず、ついにシグナル交換だけの交信に入る。

結局、最後の40分は最初1時間の2倍以上のペースで交信を行い1時間40分で40局と交信した

(コンテストであれば100局/時を超えるペースは確実→私の認識力があれば)

本当はアンテナ比較しながら運用したかったがこの状況では、呼んでくる局をこなすのがやっとだった

【白い円は移動力の距離で内側が50km外側が100km】

今回使用したハンディ機の出力は4Wで最大100km程度は飛んでいる模様実はこれNDタイプアンテナ(近距離用)の特性と一致している(ほぼ59-55以上だった)

NNタイプを使用していれば150km以上局にも楽に届いたはず。持っていた15段同軸コリニアは実はこのタイプだった。ただ、近いエリアはNDの方が強力に入感する

近いうちにもう一度NNタイプで試してみる予定だ

交信頂いた皆様、呼んでいただいたけれど交信に至らなかった皆様、ありがとうございました

同軸コリニアアンテナの使い分け?

(2021/7/18 21:11:23)

同軸コリニアアンテナの使い分け?

(2021/7/18 21:11:23)

今日はアンテナの使い分けについて説明したい、430MHzでメインで使用している同軸コリニアは下記の通りだ

●15段同軸コリニア(NN)

最近は標高の低い場所(100-200m)での運用が多いので15段同軸コリニアを主体に使用している

10段と比較するとSが1-2違うのでメインアンテナ。段数の差は1.5dB余りしかないので不思議。しかし事実だ

最近のノーマルタイプは若干ダウンチルトをつけてある。10km進むと主ローブが150m沈み込む程度

しかし平地の住宅街でこれを使用すると全く使えないアンテナであることは明白だ

(そういう方にはチルト角のないアンテナを提供している)

先日赤城山の1400m地点からこのアンテナで運用したが理論的には100kmで主ローブが着地するわけで

簡易計算するとアンテナから半径30kmが不感地帯になっている。700mで15km

メーカ製のGP(主ローブは0度)を1400m地点で傾けもせず使用するのは全くの間違いであることが分かる

つまり多段GPは段数と標高に比例して足元の不感地帯が広がることが分かる15段同軸コリニアの新ノーマルは標高2-300mの移動運用ではオススメである

●10段同軸コリニア(NN)

垂直面が広いので15段よりは更に使いやすいが、Sは1-2落ちる(メーカー製のどのGPと比較しても遜色ない)

実は多段になるほど八木・ビーム系アンテナとの相性が悪くなるが10段以下では明確に出ない

下側の放射は-7度あるので2kmちょっとで150m低下。100km以内の通信や山岳移動局との交信でも使える

●22段同軸コリニア(NN)

同軸コリニアも基本的に段数に比例してゲインは向上する。しかし垂直面が狭くなるために使い方は難しくなる

さらに1400m地点での不感地帯は半径40kmに達する、700mで20km

●9段同軸コリニア(ND)

15段以上での不感地帯を解消するためにND(ダウンチルト)を使う。

1400mでの主ビームの着地点は50km。不感地帯は14kmしかない。

また水平線より上への放射が期待できないので山岳移動局との交信のSは低下する

水平放射はあるので東京UHF(標高1550m)からでも長野と交信できている

基本的には9段の同軸コリニア(ND)と22段を組み合わせて使うのが推奨

2000mを超える山岳移動局には更にダウンチルトのきついアンテナを提供している

ダウンチルトアンテナがなくてもアンテナを地上方向に倒して運用すれば問題ないがコンテストやポールに取り付けての運用ではそれも難しい

●使い分け

標高が300m以下であれば10段または15段同軸コリニア一本で問題なし 標高300m-1000m9段同軸コリニア(ND)がベストさらに遠距離用に15段以上を投入する 標高1000mを超える9-10段のNDDタイプ(近距離用)と20段以上(遠距離用)がベスト●FAQ

Q:メーカー製GPより近距離のSは弱いけれど遠距離は強くなります!どうしてですか?

A:答えは ここに 書いてあります

Q:見通しでない場所との交信では八木よりもSが強いのですが?なぜですか?

A:直接見通せない場所へは障害物を迂回した場所から電波が飛んでいきます。特に最近のノーマル同軸コリニアは下向きに電波が出ていますので海面や地面で強く反射されます。その反射波が見通し外へ強く入感するのです。

八木同士では反射面である海面や地面に双方のアンテナが向かないと同等のことが出来ません。

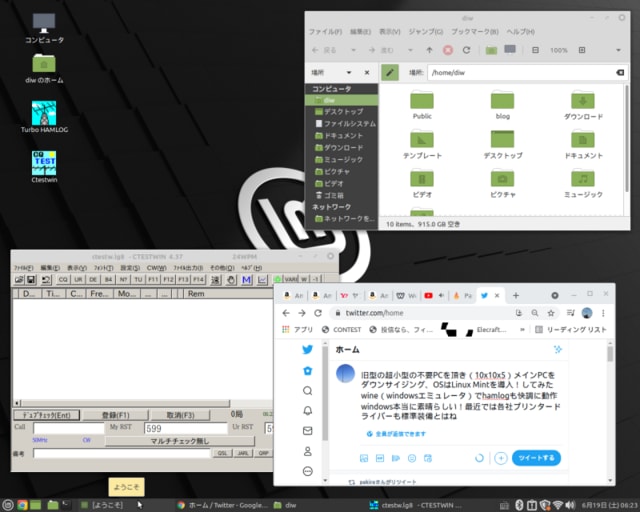

超小型PCにLinux mint導入

(2021/7/4 13:39:03)

超小型PCにLinux mint導入

(2021/7/4 13:39:03)

3年近く前に中古で導入した現Windows環境が極端に遅くなった

原因ははっきりしている、この3年Windows10にアプリを追加削除を繰り返した結果・・現在のひどい環境に至っている

Windowsはこの点は本当に劣悪だ。導入当初は良い環境を作ったと 自画自賛していた がこれだ。

そろそろ初期化してWindowsを再インストールするか!と思っていたがバックアップ等考えるとなかなかな行動に移せなかった。

最近、友人がWindowsが遅いからPCを捨てるとの話を聞いて早速受け取りに行った

CPU core i3 8130、メモリー 4G、ディスク容量 1T

と最新鋭高速CPUには全く叶わないがWindowsさえ導入しなければ使えそうだ

魅力はそのサイズだ、暑さはあるが11.5cmx11.5cmx5cmとDVDドライブより一回り小さい

アマゾンで見ると20000円以下の中古PCで同程度のものが購入できるようだ

【白いDVDドライブの左隣がASUSの小型PC、下にあるのは高さ35cmのミニタワー】

導入予定のOSはUbuntuとWINE(Windowsエミュレータ)だ。WINEはhamlogやCtestwinのために導入する

さてインストールUbuntu18のインストールメディアを作成してインストール

インストールは無事成功、続いてsudo apt install wine64を実施しこれも終了、引き続きhamlogとctestwinを導入、全てうまく行き良かったと思った。

ところが再起動するとどうも起動しない、これを2度繰り返したが改善せず。

ま、でもubuntuは若干遅く感じることもあり試しにLinux mint(ubuntuの系統)を導入してみた。

するとやはりubuntuよりも軽快。WINE導入後の起動も問題なし

最近は各社プリンターもLinuxに対応していて印刷も簡単にできるので素晴らしい

【hamlog、Ctestwinのショートカットが見え、Linux mintのロゴが表示されている】

[

WindowsはPCのOSとしては標準でありCPUの処理能力やメモリー、ディスク容量の拡大を促進、

「このPC遅くなったなぁ」と買い替え需要を喚起しているので経済的には悪いことではなさそうだ

ただリソースを無駄に使う癖は初代Windowsから全く変わらずだ。

【稼動を始めたLinux mint】

特殊なソフトを必要とせず「インターネット」「メール」「少しのoffice」の需要には

廉価なPCとLinuxは本当によく似合うと思う。

メインPCもLinux mintを入れてリニュアールする予定だが・・いつになるやら

第二回同軸コリニアアンテナ研究会合同移動運用 5月23日(日)

(2021/6/13 12:14:40)

第二回同軸コリニアアンテナ研究会合同移動運用 5月23日(日)

(2021/6/13 12:14:40)

今年の5月23日は同軸コリニアアンテナ研究会メンバーと伊豆諸島神津島への移動運用を敢行する予定でした

しかし今回も「コロナ」下の緊急事態宣言を受け島移動は中止としました。替わりに最近の移動運用地「横須賀」へメンバーと共に同軸コリニアを携えて移動運用を行いました

【10mポール一杯に展開した144MHz9段同軸コリニア】

【当局は変わらず430MHz帯15段同軸コリニアと最近常用している1295MHz7段同軸コリニア】

午前中から運用を始めましたが途中昼飯休憩の終わり頃に逸見(ヘミ)の三浦按針研究家「吉見さん」の来訪を受け2時間に渡って三浦按針の事跡研究を伺いました!

故郷臼杵の話や家康が逸見に按針の所領を与えたわけなど・・・新たな説を伺うことができました

なので午後の運用は14:30頃からとなりました

144MHzでは50局あまり、1200MHzと430MHzでは30局あまりと交信することができました。

交信して頂いた方、ありがとうございました、また交信に至らなかった局長さん次回宜しくお願いします

横須賀 鷹取山移動運用 6月12日

(2021/6/13 4:38:18)

横須賀 鷹取山移動運用 6月12日

(2021/6/13 4:38:18)

今日は横須賀の鷹取山へ行ってきました

南側の一部は横須賀の山でブロックされていましたがそれ以外は遮るものがない?西にもよく飛ぶロケでした

最近の430MHzは妙に局数が増えてきていて土曜日の午後に高台の登ると空きチャンネルがない、更に「CQ」を出すと延々呼ばれます

4-5年前は日曜日でもコールが途切れがちだったのですが。最近の活況はやはりカムバック局が増えてきたせいでしょう!

今日の山頂は終始10-15mの風が吹いていましたが16時を過ぎた頃にはやっと風も落ち着いてきました

なので使用したアンテナは430MHzの9段同軸コリニアでした。15段も持っていたのですが強風ではQSBが大きすぎますので使用を諦めました

【鷹取山の展望台へ設置した同軸コリニア】

本日の設備

ハンディ機 5W,9段同軸コリニア

感想

●20年ぶり10年ぶりの交信もあり当時の周波数状況等や再更新に時間を要した背景で盛り上がる

●千葉長生郡からコールがありいつものLFAで呼んでもらう

●横須賀の軍港の話で再び盛り上がる!

●標高の低い山なのに地上よりはかなり涼しかった(強風のせいか)

お知らせ 2021年ハムフェア参加見送り

(2021/5/22 4:48:34)

お知らせ 2021年ハムフェア参加見送り

(2021/5/22 4:48:34)

「同軸コリニアアンテナ研究会」は2021年のハムフェアへの参加を見送ります

当研究会はブースで対面でご説明を差し上げるのが主となっています

コロナウイルスの終息のメドがない状況での参加の決断は無理です

現状では来訪頂いた方、参加要請した説明員にもリスクを背負わせる

(この時期にハムフェア実施する???むしろその方が疑問です)

来年以降、コロナが収束し皆様と再会出来ることを楽しみにしています

以上です

これを政治の無策というわけにいきません、それは普段自らの政治への無関心さが生んだ結果でしょう

横須賀移動運用(1.2Gのみ) 5月8日

(2021/5/8 19:59:35)

横須賀移動運用(1.2Gのみ) 5月8日

(2021/5/8 19:59:35)

またまたアンテナのテストを兼ねて横須賀へ移動運用を行いました

交信頂いた皆様、ありがとうございました!呼んで頂いたけれど交信に至らなかった皆様、また宜しくお願いします

【左が31段同軸コリニア、右が9段同軸コリニア(ダウンチルト)】

本日のアンテナメニュー

1295MHz用31段同軸コリニアこの場所ではDX用 1295MHz用9段同軸コリニア(本格的ダウンチルトタイプ)横須賀市内、海面は1km以内で31段では直下の地域に飛ばないかつ海面反射を有効に使用できないので投入、本アンテナの特徴はダウンチルトかつ垂直面が広い 1295MHz用2エレ2列2段(8エレ)短距離、対ビームアンテナ用に用意した特徴的な交信

記載方法 31-59 31段で59と読む、50はメーターが振れないが問題なく聞こえる

●金沢区 6km ホイップ 31-入感なし 9-59

この結果には驚きました。垂直面が狭すぎて近距離は31段では受信できないようです

または非常に弱くなる

●八千代市 64km ホイップ 31-57 9-51

50kmを超えると31段がかなり有利になります

●花見川区 60km 16エレ 31-53 9-59

相手がビーム系だと結果が逆転します

●土浦山岳移動 110km 10エレループ 31-入感なし 9-50(メータが振らないが明瞭に聞こえる)

461mの山頂からでした、31段側では入感なし

●富士山5⃣合目 92km 16エレ 31-51 9-50 ←アンテナはこっちに向いてない

●赤城山 150km GP 31-53 9-51

この辺は妥当なところ

1.2Ḡのみの運用でしたが20局余りと交信できて有意義な一日になりました

以上の結果からの

結論(同軸コリニアの特性)

・段数が多いと近距離に不感地帯(入感しにくい地域)が出来る

標高が高く、アンテナの段数が多いほど不感地帯が大きくなる

・対ビームアンテナには低い段数が有利(垂直面が広いアンテナが有利)

以上は1.2Gでの結果でしたが430MHzもこれと同様と考えています。同軸コリニア利用の際のアンテナ選定に利用して下さい

横須賀移動運用 5月2日〜5月4日

(2021/5/5 8:44:02)

横須賀移動運用 5月2日〜5月4日

(2021/5/5 8:44:02)

アンテナのテストを兼ねて横須賀へ移動運用を行いました

交信頂いた皆様、ありがとうございました!呼んで頂いたけれど交信に至らなかった皆様、また宜しくお願いします

今回の移動地は横須賀の軍港を見下ろせる公園からでした。4月末から入港している米軍の空母「ロナルド・レーガン」も停泊していた

(下記写真にも写っている)

標高は130-140mですが房総半島、千葉市、東京湾岸、横浜みなちみらい、新宿と広範囲に見渡せる公園です

駐車場は無く、最寄り駅より急坂を登って20分なので山岳移動局にとっては鼻歌気分歩けます?

そんな場所なので訪れる人も少なく無指向性アンテナを使って関東全域へ「CQ」を出す無線屋に好都合?です

今回のアンテナメニューを紹介します

まずは同軸コリニアアンテナから

430MHz15段同軸コリニア、1295MHz用31段同軸コリニア、一番左が3DFB 3mの給電用の同軸ケーブルです

同軸コリニアの設営風景

7mポールに取り付けてます

そして変形Lazy-Hアンテナ

特殊なアンテナで知名度ほぼゼロ、しかし430MHzであれば工作も簡単でコンパクトなのに8エレ相当です(11dBd)

正確には2ele2列2段のアンテナです、更に言い換えると「中央給電のコリニアのスタックにリフレクターが付いた」ものなのです

基本的にはこれも同軸コリニアと同じくブロードサイドアレイに分類されます

[財布には固定用のビス類が入っています]

アンテナを組み上げると下記の通り

同軸コリニアで運用する関係でグラスポールを多数持っています。同軸コリニアを上げたポールの下側に簡単に取り付けられるアンテナかつあとは対ビームアンテナ用です(特に1.2G)

1295MHz 31段同軸コリニアでの運用方法

1.2Gも地上高が低いと送受レベルが弱くなる、そこで一定のレベルになるまでアンテナを上げる

2mを超えるとレベルが安定するのでハンディ機を2mに固定する、2mではマイク、送受操作も出来ないのでヘッドセットを取り付けて運用している

メモを取りながら運用していると上空にあるSメータが読めないので「RSレポートは後ほど」となる

●横須賀にかつて勤めていた方と盛り上がったり

●同軸コリニアをマニュアルを見ながら作りました → それ書いたのは私ですに驚いていたり

●1.2Gでは20年前に制作した22段同軸コリニアが八木で受信するよりも圧倒的に強いとレポートを頂いた

⇒1.2Gでは普通のこと(ビーム系⇔GP系では同じ形式のアンテナ同士よりもS5以上落ちます)

●ロナルド・レーガンの件で盛り上がったり

●Twitterの31段コリニア見ましたよーーおっしゃる方も多かったです

皆様本当に楽しい時間をありがとうございました

同軸コリニアとビームアンテナを比較

(2021/5/2 21:06:27)

同軸コリニアとビームアンテナを比較

(2021/5/2 21:06:27)

ちょいダウンチルト100m進むと主ビームは2m下がります、1kmでは20mです

つまり地上ではフレネルゾーンが確保できません、従ってちょいダウンチルトは平地で使用できません

切れた尾根筋や山頂では最高のアンテナです

皆さんはマニュアルの数字で制作してくださいね

2エレ2列2段=8エレ(変形Lazy-H、AWHとも呼ばれる) ゲイン 13.2dBiホームセンターのアルミ平板と一番細い塩ビパイプで自作出来る非常コンパクトでお手軽なアンテナです

高さ80cmエレメント間隔15cmです。これは2エレ2列2段(リフレクター付き)=カーテンビームです

少し離れて見る。左が2エレ2列2段右が15段同軸コリニア(スットン後なのでアンテナの固定用テープが一部外れている)

移動地では富士山は見えない

QTH 距離 受信のみ 2エレ2列2段 15段同軸コリニア 相手局アンテナ 備考 1 中郡二宮町 15km 59+++ 58 4eleループ 2 相模原中央区 19km 55 51 不明 3 町田市 22km 56 59 GP 4 横須賀市 42.6km 52 50 8eleループ 富士山ビーム固定 5 千葉市美浜区 77km 55 59 X7000 6 富里市 105km 〇 入感なし 53 不明 7 渋川市 119km 〇 51 51 不明 従来からの経験と結果からの考察 15段同軸コリニアは想像以上に近距離には弱い対策案:近距離用として垂直面の広い4-6段の同軸コリニアを使用する、勿論ビームアンテナを使うという手段もある(アンテナ嵩張りかつ死角があるので・・)

ビームアンテナ(垂直面広い)との相性が明確に出ている横須賀局とは富士山ビーム固定と移動地から富士山が見えてない事が関係する

主ビーム着地後(30km以遠)はビームよりもSが良くなる 富里市局は見通しのない場所と思われる従ってビームでは取れなかった (=山岳移動で良く発生する現象) 以下は実際に13エレ八木と新型10段同軸コリニアを使い2021年関東UHFに参加した局から質問があった(下記原文)最初の1時間ほどに呼ばれた局をアンテナを切り替えながら強弱を メモしたものを地図にプロットしました。(添付参照)

八木アンテナは、筑波山での回折で東京・横浜とできるかと考えて 筑波山向きの固定にしました。プロット図に横須賀の局がありますが(距離150km) ビームがあっている八木アンテナより同軸コリニアの方が強く入っていました。 同軸コリニアが山を越えるのは、どのような理論なのでしょうかね

「多段同軸コリニア」や高利得GPを使用している方は上記を参考に10段以上の多段運用を組み立てて下さい 2エレ2列2段を横須賀で運用テストした 4月25日

(2021/4/25 14:54:04)

2エレ2列2段を横須賀で運用テストした 4月25日

(2021/4/25 14:54:04)

430MHzのAWHビームアンテナを制作した。下記のようなアンテナだ。

下記はアンテナエレメント調整中の写真だ。

垂直エレメントの一本が300mm程度、全体の高さはは800mm幅は300mmちょっと

ラジエータとリフレクタ間隔は150mmしかなく非常にコンパクト、これで8エレなのでマンションのベランダにもコンパクトに設置できる

これで利得は11dBd(Freespace)だ

水平面パターンは同等の八木よりは広い(赤線がAWHビーム)

垂直面は若干狭い(赤線がAWHビーム)

移動運用用に仕上げたアンテナ

1000mmのアルミ平板4本、ブーム(塩ビパイプ)、財布の中には取付用のビスが入っている

全て近くのホームセンターで仕入れたものだ

これを見れば構造が簡単なのが分かると思う、しかも小型ザックへ入れて持ち歩ける

組み立て中、まずリフレクターを取り付けた(ブーム全長200mmなので短い)

グラスポールに取り付けて運用開始だ

運用風景(段ボールの上ではありません!椅子の上です)

実はこのアンテナの真価は1.2Gで問われる!!1.2Gならばスタック出来るぞ

と思っている