無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

現在データベースには 97 件のデータが登録されています。

430MHzおよび1.2Gの同軸コリニアアンテナ比較実験結果まとめ

(2021/4/22 21:33:13)

430MHzおよび1.2Gの同軸コリニアアンテナ比較実験結果まとめ

(2021/4/22 21:33:13)

4月11日(日)に赤城山中腹に移動し1.2Gのアンテナテストを行った

比較で使用したのは31段同軸コリニアと14段同軸コリニアだ。当日は天気にも恵まれて気持ち良い移動運用がだった

赤城山有名実験地の写真1.2G(1295MHz用)左が31段同軸コリニア(7mグラスポール)、右が14段同軸コリニア(4mグラスポール)

基本的に31段の方が良い(3局は14段では入感もしなかった)

基本的には段数の多いアンテナの方が良い

八木との相性は段数が14段(=段数が少ない方?)が確実に良かった

対八木(←八木のみ)に関しては段数の少ない方が確実に有利だった。実はアンテナパターンから予想できる

段数の少ないGPも段数が少ない方が良い(これも八木と同じ理由)

ループアンテナは31段の方が良いが相手のループのアンテナ特性のせいかロケの影響かは不明、今後追試を行う

山頂移動よりもかなり弱いと指摘があった

下図でどちらのアンテナでの受信が強いかを太字で表している(画面を小さく表示すると太字の区別がつきやすい)

1.2Gでの比較結果 QTH 距離 モード 14段 31段 14段 31段 アンテナ UR UR MY MY 横須賀市 145k FM 53 52 51○ 51 ツインデルタ+反射板 潮来市 142k FM 52 52 53 52 GP 成田市 140k FM 51 52- 52 55 冨里市 140k FM 54 52 55 55 45x2 船橋市 120k FM 57 59+20 57 59+ 船橋市 120K FM 59 55 59 53 10mGP 世田谷 110k FM 51 53 51 52 市川市 110k FM 57 59+ 57 59++ 32エレループ 足立区 100k FM 入感なし 51 入感なし 51 同軸コリニア21段 川口市 90k FM 54- 53 55 54- GP FM 59+10 59+5 55 55 yagi 越谷市 91k FM 入感なし 53 入感なし 51 GP 西東京市 90k FM 入感なし 51 入感なし 51 プリンテナ 春日部市 80k FM 52+ 57 51 56 srh951 川越市 70k FM 59 59 56 56 ツインデルタ 久喜市 70k FM 53 59 56 59+ 430MHzでの比較結果 QTH 距離 モード 9段 20段 9段 20段 アンテナ UR UR MY MY 横浜港北区 100k FM 51 53 58 59 3段GP 高崎市 100k FM 58+ 59 57 59+ 7mh 3段GP 東京町田市 90k FM 57 57+ 59 59 X50 入間郡越生町 80k FM 受信のみ - - 59- 59+ - 埼玉みなの町 80k FM 59 59 59 59 6エレ八木 東松山 70k FM 59+20 59 59 59 8mh モビホ 葛飾 60k FM 59 59 59+20 59+20 26mh GP 船橋 60k FM 59+20 59+20 59+20 59+20 17mh 20*2クリエート 杉並区 60k FM 58 54 59 58 8mh 12*2八木 上尾 55k FM 59+ 59+30 59 59 12*2 鴻巣市 50k FM 53 53 59 59 7mh X7000 春日部市 42k FM 57 59 59 59+ 35cmホイップ 小山市 30k SSB 59 59+20 59 59+20 - 結城市 24k FM 59 59 59 59 8mh 10エレ 水戸 20k FM 51 52 57 58 8段GP つくば市で実施したアンテナ比較実験の評価

(2021/4/18 20:41:23)

つくば市で実施したアンテナ比較実験の評価

(2021/4/18 20:41:23)

430MHzの9段と20段の比較結果だ。20段の方が強いだろ!と思ってはいけない。

「エネルギー保存則」で考えると全方向で強くなるはずはない!!

傾向 本アンテナはダウンチルト特性を持っているので近距離(60km以内圏)は20段が強い 60k-80k圏は9段が強くなるようにみえた 更に90k圏を超えると再び20段が強くなってくる ビーム系相手では明確に差が出ないか段数が多い方が弱いあくまで傾向であって1.2Gでの実験も合わせて評価したい

下図でどちらのアンテナでの受信が強いかを太字で表している、総じて31段がやはり有利に思える

QTH 距離 モード 14段 31段 14段 31段 アンテナ UR UR MY MY 横須賀市 145k FM 53 52 51○ 51 ツインデルタ+反射器 潮来市 142k FM 52 52 53 52 GP 成田市 140k FM 51 52- 52 55 冨里市 140k FM 54 52 55 55 45x2 船橋市 120k FM 57 59+ 57 59+ 船橋市 120K FM 59 55 59 53 10mGP 世田谷 110k FM 51 53 51 52 市川市 110k FM 57 59+ 57 59++ 32エレループ 足立区 100k FM 入感なし 51 入感なし 51 同軸コリニア21段 川口市 90k FM 54- 53 55 54- GP FM 59+10 59+5 55 55 yagi 越谷市 91k FM 入感なし 53 入感なし 51 GP 西東京市 90k FM 入感なし 51 入感なし 51 プリンテナ 春日部市 80k FM 52+ 57 51 56 srh951 川越市 70k FM 59 59 56 56 ツインデルタ 久喜市 70k FM 53 59 56 59+ 井土ヶ谷 長浜屋

(2021/4/18 7:41:25)

井土ヶ谷 長浜屋

(2021/4/18 7:41:25)

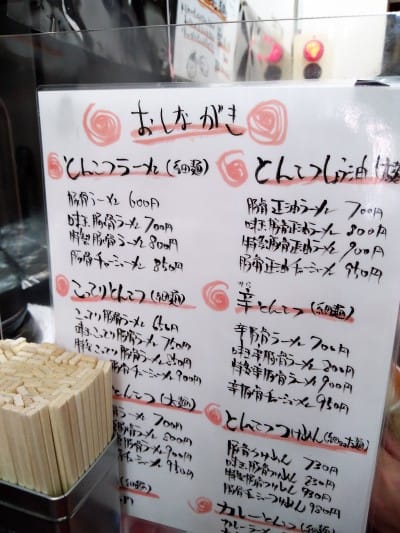

京急線、井土ヶ谷駅を出て左手すぐが九州ラーメンの店「長浜屋」だ

店内はカウンターのみで客が座っていると後ろをすり抜けるのが大変なくらい狭い

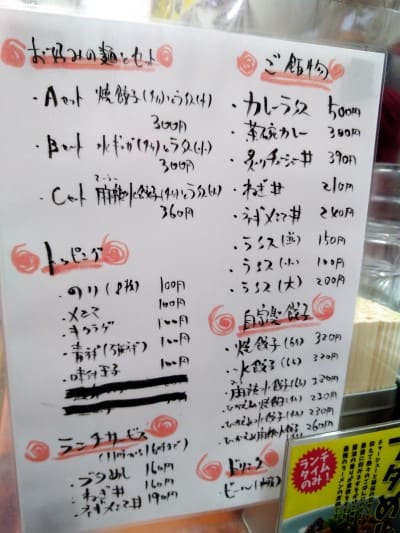

メニューはラーメンが

定食物等がこちら

本日は「特製こってり豚骨ラーメン」だ、色んな豚骨ラーメンを食べたけど個性があって濃すぎずバランスの良いスープだ

麺は細麺で美味しい

九州に住んでいた頃に食べていたラーメンは個人店ばかりで本当に豚臭く今のような上品な味ではなかったが逆にそれが美味しかった

現在は故郷九州も工場スープ、工場製麺のお店ばかりで「何をもって九州ラーメン」と呼んでいるのか?わからんわ

ではあるが「博多ラーメン」系の個人店でレベルは高い店だった

cheero Power Plus 5 を手に入れた!

(2021/4/17 15:28:19)

cheero Power Plus 5 を手に入れた!

(2021/4/17 15:28:19)

最近は1.2Gハンディ機での運用が多く内臓のバッテリーだけでは同軸切替器の電源が確保出来ない。

iMUTO M5を持ち出すのも大袈裟すぎるので60WクラスのPD対応電源を購入した。 cheero Power Plus 5 だ

特徴的なSPECは下記の通り、特にPD出力の『USB-C (PD) : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W max)』はこの価格帯(5000円以下)では最大

iMUTO M5の補助電源として使えば6時間のローカルコンテストでの山岳運用には十分な装備と言える

出力 USB-C (PD) : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W max)USB-A : 5V/2.4A max. (Auto-IC機能搭載)

(2 Ports total 57W) 寸法(本体) 約 110 × 68 × 25 mm 重量(本体) 約 310 g cheero Power Plus 5と電源分岐アダプター(自作)、12Vのトリガーデバイスを組み込んだ接続アダプター(自作)

cheero Power Plus 5にトリガーデバイスを接続し電源供給

電源分岐アダプターは

ハンディ機運用ではハンディ機と同軸切替器へ給電

コンテスト運用ではPCと同軸切替器またはボイスメモリーへ給電

cheero Power Plus 5にトリガーデバイスを接続し電源供給

電源分岐アダプターは

ハンディ機運用ではハンディ機と同軸切替器へ給電

コンテスト運用ではPCと同軸切替器またはボイスメモリーへ給電

このトリガーデバイスで12.13Vを確認しFT817でも5W運用が可能だった

平均1A/HとするとFT817のFMでも4時間前後は運用出来るはずだ

先週の赤城山運用ではハンディ機+同軸切替器で3時間運用後50%程度の残量だった

このトリガーデバイスで12.13Vを確認しFT817でも5W運用が可能だった

平均1A/HとするとFT817のFMでも4時間前後は運用出来るはずだ

先週の赤城山運用ではハンディ機+同軸切替器で3時間運用後50%程度の残量だった

同軸コリニア研究会初の合同 つくば市移動(4月4日)

(2021/4/4 19:55:38)

同軸コリニア研究会初の合同 つくば市移動(4月4日)

(2021/4/4 19:55:38)

同軸コリニアアンテナ研究会は設立以来初めて合同移動運用を実施しました。

きっかけは移動用ポールを茨城に届ける予定があり、そこで茨城のコリニアメンバーに声をかけるとOKを頂いたのがきっかけです。

流石に「同軸コリニアアンテナ研究会」の移動運用だけに3人で合計10本ものグラスポールが集結し、半数は10mポールで・・そのうち5本(10mポール3本、7mポール、8mポール)を使って各周波数の同軸コリニアを設置しました。

今回の移動運用の目的は、新設計の山岳用同軸コリニアと地上用コリニアの比較実験でした。

新設計のアンテナをメンバーの一人にも制作テストを行って貰いましたが、やはり通常タイプと異なるために何度も調整をやり直しとのことでした。

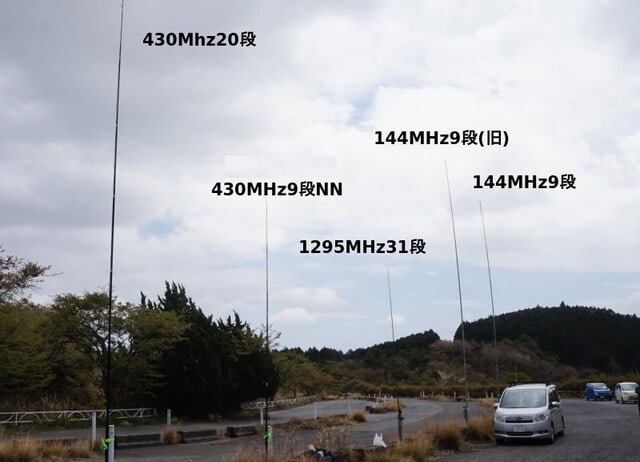

さてアンテナの今回のラインナップは下記の通りです。

144MHz9段(旧タイプ) 144MHz9段 430MHz20段 430MHz9段NN(地上用) 1295MHz31段(30段と思っていましたが製作時の呼びエレメントも取り付けていて31段でした!)(旧:旧タイプの同軸コリニア、NNと記載されているのは新設計の地上用、無印は山岳移動用同軸コリニア)

[子授け地蔵駐車場にて]

144MHZはJE2SDE局、430MHzは7N2EUT局、1295MHzは私7K3diwが担当しました

新設計アンテナのメンバー評価はやはり新アンテナとの結論でした。今後は山岳用には新設計のアンテナ提供して行く予定です

昼ころには時折雨がパラつく天気でしたが楽しい移動運用でした。

各メンバーからの詳しいデータが入手でき次第、ブログにアップする予定です

新たなハンダごてを購入!

(2021/3/28 9:32:36)

新たなハンダごてを購入!

(2021/3/28 9:32:36)

Pine64から『 The Pinecil is a smart mini portable soldering iron 』(このリンク参照)が昨年発表されていた。しかしすぐにsoldoutになりなかなか手に入らなかったのだがやっと手元に届いた。

中国との郵送はコロナ以前に戻っており注文してから通関を経て1週間ほどで手元に届いた

従来のガス充填式はコテ先が大きくて細かい作業に向かず(安いものだから?)、一方USBタイプは網線にたっぷり付けたハンダには歯が立たず!だった

これのスペックは下記の通りでPD対応だ。屋外で同軸コリニアの調整にはモバイルハンダごては必須アイテムだ。

一方でSMDを含む基板への部品のはんだ付けを考えると温調は必須機能と言える、これで25ドル弱なので買ってしまった!!

SPECIFICATIONS

Dimensions: 17cm x 12cm x 2.3cm Weight: 88 grams Dimensions: 170mm with solder tip / 98mm without solder tip x 12.8mm x 16.2mm Weight: 30g with solder tip / 20g without solder tip Build: Plastic with metal clip (Handle) Color: Black OS: Ralim’s IronOS build Chipset: GigaDevice GD32VF103TB CPU: 32-bit RV32IMAC RISC-V “Bumblebee Core” @ 108 MHz Type: OLED White Colour Monochrome Display Size: 0.69 inches Resolution: 96x16pixels Internal Flash Memory: 128KB System Memory: 32KB SRAM USB type C: PD and QC 3.0 12V-20V 3A Barrel Jack: DC5525, 12V-21V DC 3A Capable received power from either USB-C port or barrel jack. GPIO break-out thru USB-C port Default tip: Type B2 Soldering Tip持ってみると非常に軽くハンダごてと思えず心もとない感じがする

最初に立ち上げると設設定画面が出てくる、ハンダごての温度、ハンダごてのsleep時間(3分)、ハンダごてのshutdown時間(10分)、バッテリータイプ設定(2S,3S,4S,DC電源)等々がある。()はmysettinng

今回はiMUTO M5のPC電源19Vを設定して入力電力を40W設定とした。(初期値は10W)

[左がハンダゴテON、右がsetting]

[setting画面]

さて起動だ上記設定では25秒で設定温度(323℃)へ達する。USBハンダごてと異なり問題なく同軸の網線のハンダを溶かしてくれた

[DC電源なのでUSB-Cポートは使用してない]

今後チップ部品の実装も予定があるので試してみよう

白楽 ラーメン登良治郎

(2021/3/18 6:47:02)

白楽 ラーメン登良治郎

(2021/3/18 6:47:02)

白楽にあるラーメン「登良治郎」へ出かけた。東横線「白楽」から歩いて3分ほど!

店が出来て約2年になるが最近は味が安定してきた。

開店当時は二郎インスパイア軍団も含めて混雑していたが今では固定客もついてそこそこ混雑している

おまじないも全く二郎と同じ。「にんにく、やさい、あぶら、からめ、からから、まし、ましまし」

インスパイアの中ではトップクラスだ、いや本物?と思えるくらいだ。

二郎では1時間並びは普通!ここはたまに並んでも15分程度。ほぼすぐに席に着ける。

トッピングも写真の通り比較的多い。

今回の豚は四角くてビックリした。この豚の厚さ!ボリュームで850円は最近のラーメンとしては格安か?

[小ラーメン、タマネギトッピング]

二郎ファンでも美味しく食べられるインスパイア??だ

5エレループと同軸コリニアの比較実験結果

(2021/3/17 20:06:52)

5エレループと同軸コリニアの比較実験結果

(2021/3/17 20:06:52)

本実験は下記の条件下で比較した結果であって、条件次第では結果が変わることも考えられる

実験で使用したアンテナ 5エレループ、10段同軸コリニア、15段同軸コリニア

5エレループは「グローバルアンテナ研究会」のHPに書かれている通りハンディ機直付で360度上下に動かしてSが最大を探す 同軸コリニアは給電点を2m前後に固定し、アンテナを傾けてS最大を探さない 標高140mで東北東から北(千葉市方面から丹沢山塊)を望む場所 切替器は2系統なので15段と5エレループで比較した 片方が強い場合は、相手局がビーム方向を変えた、またはコンディションの変化が考えられるので再度もう一方でSを確認する 大事なことを書き忘れたがこの同軸コリニアは新型の「微妙なダウンチルト」だでは結果を掲載する。両方のアンテナで強かった方を黄色で塗ってある。

15段同軸コリニアでは9勝1敗3分だった。

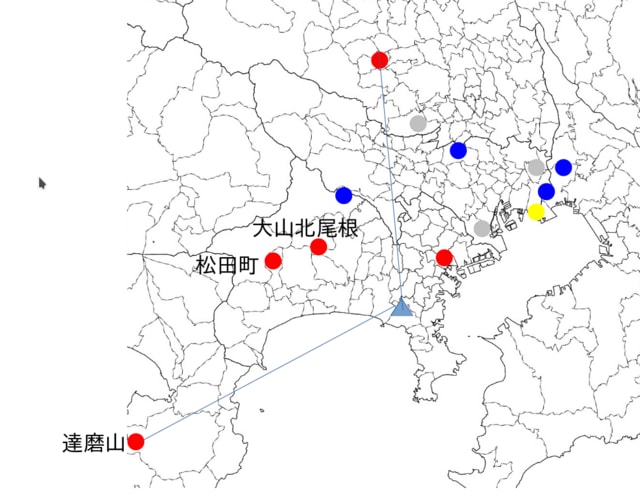

赤字の地域で両方のアンテナのS差が大きいのは相手局が見通し外(山の陰)にいる。一番わかり易いのは大山北尾根だ。この場所は大山の裏側で直接波での交信が出来ない場所だ。

なのでループを相手に向けてもSは強くはならない。

この結果をプロットしてみたのが下記の図となる

同軸コリニアがS2超えて強いのが●、S1-2強いのが●、変わらず●、ループが強いが●だ

地図上に線が引いてあるのは70-80km圏だ

最初に書いた条件下では15段同軸コリニアと5エレループは圧倒的な差?がついた。

この図では傾向が判然としないが確実に言えるのは見通しがない地域はビームアンテナよりも同軸コリニアが強い(本アンテナを試験して頂いた他の方も指摘されている)

(達磨山局は、関東方向が見通しでないことを見越して富士山にビームを向けていたが5エレを富士山に向けるよりも同軸コリニアの方が強かった)

また10段と15段の信号差はS1程度だったので段数比率と比例していた。(上記結果からS1引き算すると・・勝敗が少し変わる)

以上が無線機直付ループアンテナと15段同軸コリニアの今回の比較結果だ。次は標高の高いところで実験するが・・9エレループにしないと相手にならないか?

5eleループを制作して・・

(2021/3/14 16:04:22)

5eleループを制作して・・

(2021/3/14 16:04:22)

山岳移動で皆さんが使用している4エレループを制作しようと思ったが・・

比較するまでもないのでは?と一応5エレを制作することにした。

同軸コリニア10段と5エレループで同等と考えられる。(そんな簡単ではないが)

で、同軸コリニアに鞍替えするまでは相当の数のループアンテナを作ってきたのでエレメントの少ないループならば小一時間??で完成だ

(ボンドの乾燥時間を除く)

帯鋼はどうしたかというと?数ヶ月前にアンテナ試作用に専門工場から手に入れた。購入時ループアンテナを制作する予定はなく4mmx0.6mmを頼んだので「グローバルアンテナ研究会」の帯鋼よりも若干厚みがある。この0.2mmの差は大きくかなり固い感じだ。

価格は1km未満は場合は78円/mでプラス送料だ。1km以上は25円/mとなって1/3以下だ。よって100mの価格と1kmの価格は同じ・・しかし使い切れる自信がなく100mとした

ついでに別途購入したのがワイヤーカッターだ。これを使用すると帯鋼がスパッと綺麗に切断できる。

[ワイヤーカッター、帯鋼がパチリと切断できて気持ち良い!]

土曜日は荒れた天気だったので調子に乗って同軸コリニア2本と5エレループを作った。出来上がりは下記の通り今回はかつての移動運用を思い出して同軸コリニアと比較してみる。

[檜ブームの5エレループ完成!]

日曜日は10段及び15段同軸コリニアと5エレループを手にしていつもの実験値へ向かった。

[10段同軸コリニア]

[現地でループアンテナを展開!直付で使用する]

比較実験方法

ループアンテナ:

・アンテナをリグに直付する、高さは1.2-1.4mで動かす

・受信時にアンテナを360度及び上下に動かしてSが一番強いところでメータを読む

同軸コリニアアンテナ:

・給電点位置は2mに固定

・アンテナを傾けることなくSを読む(アンテナを傾けてSの強い位置を探さない)

共通事項

片方のSが強い場合、もうひとつのアンテナに再度切り替えてコンディションの変化がないかを確認する

・・・結果は次に続く