無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

現在データベースには 97 件のデータが登録されています。

430MHz 20段同軸コリニアアンテナ完成!(多段復活)

(2021/3/7 21:47:22)

430MHz 20段同軸コリニアアンテナ完成!(多段復活)

(2021/3/7 21:47:22)

2019年から2020年末にかけて山岳移動では同軸コリニアアンテナは段数が少ないほうが良い(8-10段)が持論であった。

更には アマチュア無線機器工業会の資料で も「高利得なアンテナは指向性が鋭くなる。山岳移動では高利得なGPアンテナはなるべく避ける」のが良いと結論付けられている

昨年、ダウンチルト技術を完成させて要望を頂いた局に提供を行ってきた。そこからフィードバックされた情報を元にアンテナの改善を行った。

その結果、山岳移動であっても段数が多いほうが有利なアンテナを完成することが出来た!

それが下記の写真「430MHz 20段同軸コリニア」だ。今回は20段だったが次は40段に挑戦してみるか?

10段との比較ではSで1-3強くなることがわかった。

[8mポールへ取り付けた、430MHz 20段同軸コリニア]

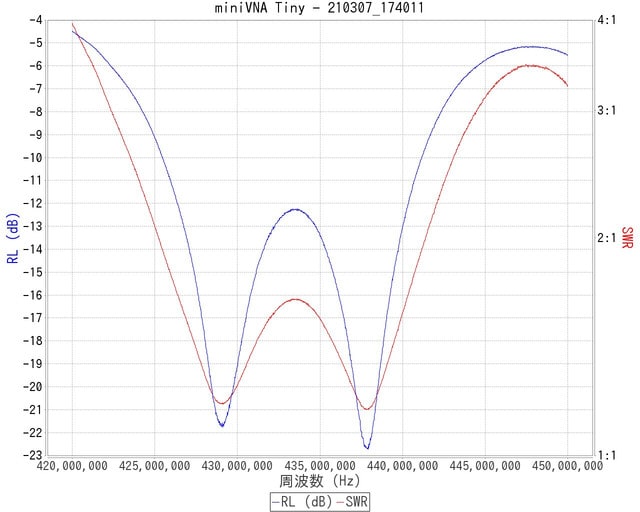

上記アンテナの特性は437.5MHzで共振し下記の特性を持っている。Rs=50は429,430.5付近、Xs=0が437.5付近だ

正にダウンチルトタイプの特性曲線を持っている

「魑魅魍魎」

近年430MHz移動運用では三脚にアンテナ取り付けてリグ直付「ケーブルロス最低限」にして運用される局が殆どだ。

一体誰がこんな迷信を流布した?伝搬の原則はどこ行った?

かつてモービル移動中心だった頃は3エレ八木でも出来るだけアンテナを高くと移動用ポールに取り付けたものだが。

20段のテストついでに実験してみた。下記の写真は433.16MHzの同じ移動局を20段コリニアで受信した際のSの変化だ。

左はSが触れてないS1、右はS3となっている。左は給電部高さが125cm、右は200cmだ。

アンテナ高さは75cm異なるだけだ。つまり75cmの高さの違いでSが3つも違っている!

物知りな方ならばハイトパターンの影響だ!とか意見はあるだろうが実はこれどこの移動地で実験しても変わらない。

アンテナが地面に近いとその影響で減衰が大きいのだ。

三脚にアンテナを取り付けて便利に使う分には問題ないが

失っているものも大きいことをわかった方が良い!このDG-G7は非常にSメータが厳密に6dB刻みで作られている。

75cmのアンテナ高の差でゲイン20dBを失っている!ことはSメータを見れば明白だ。

「ケーブルロス最低限」かつ「地面影響起因の減衰最大」これが三脚、リグ直付の真実だ!

ま、ループアンテナ信者はこのブログは見ないから書いても意味ないか?

コンテスト用機材発注!!

(2021/3/4 7:35:30)

コンテスト用機材発注!!

(2021/3/4 7:35:30)

コンテスト用の無線機材を発注した。とはいえ山岳移動を想定しているので小型?

USA⇔JAPAN間は通常の郵便事情のようだ

先日、オーストラリアへの発注では到着まで2週間かかった。

今日到着の予定のようだ。週末は雨らしいので制作できるかな?何が届くやら

1.2G 16段同軸コリニアを制作

(2021/2/28 16:58:46)

1.2G 16段同軸コリニアを制作

(2021/2/28 16:58:46)

先日の ブログで15NNは不良品と断じた。 それでも一縷の可能性を感じて2月23日に横浜市南区のみなとみらいが見下ろせる公園で10NNと15NNをもう一度比較してみた。

するとどうも前回と勝手が違った。基本的に15NNの方が良いのだ?どういうことだろう?

比較方法も先日と同じ、リグも同じ・・不思議な感じだ。しかし同軸コリニアを使用して段数による比較を行った局からの報告はやはり山岳地域では段数が多いアンテナほど信号が強いとの報告だった。

正にその結果と一致しているこれが本当の実力か?

この日は偶然にも南極観測隊で有名なJA1AGS局が横須賀の砕氷船「しらせ」甲板からハンディ機でCQを出していて交信することが出来た。

この時の信号も10NNと比較すると15NNはSが3-4強く入感していた!

というわけで

関東UHFでの10NDのアンテナ性能の素晴らしさを感じ、1.2Gでもより遠くへ飛ばそうと

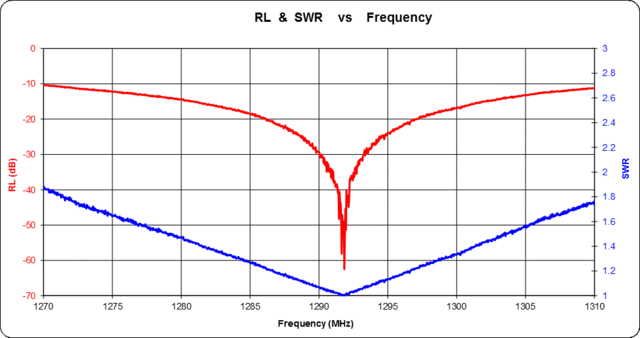

16段同軸コリニア(16NN)を制作した。中心周波数の調整に手間取ったが完璧な出来となった。それが下記の特性だ。

[左が430MHz15NN、右が今回制作した16NN]

ところで上記の特性を持つアンテナに3D2V同軸5mを取り付けて終端からアンテナ特性を計測した(miniVNA tiny)のが下記の図だ。

校正も行わずに計測するとこんな物!

不定長の同軸の影響で双頭の特性に変わっている、また反射波が同軸を戻るときに減衰を受けるため結果的にSWRが良くなっているように見える・・のは教科書通りの結果だ。

山岳移動等で16段同軸コリニアも主戦で使用していこうと思う!

ラーメン 日陰

(2021/2/28 7:23:13)

ラーメン 日陰

(2021/2/28 7:23:13)

今日は川崎にある「ラーメン 日陰」へ出かけた、今年1月に開店した新しいラーメン屋。ネットを調べると店主情報が多く出てくるがそんなこと関係ない

自家製麺かつ太麺好きとしては行ってみるしかない店なのだ。但し麺が柔らかいとのネット情報だけは「麺硬め好き」としては心配の種だった、基本は塩ラーメンらしい

初めてなのでバスに頼った。地図で調べると川崎行き臨港バスの「江川町」近くだったので武蔵小杉駅からバスに乗る

最寄り駅は、新川崎。東横線、元住吉、日吉も近いけど歩くと30分だ!

江川町でバスを降りると反対車線の目の前に目的の店があった。到着は開店の約1時間半前の10時ちょっとだった

交通量の多い通りだったので50mほど先の信号まで行って店に向かった、すでに3-4人並んでいるのが見えた。情報によると1時間前で40人並んでいるとか・・

今日は強風で寒いのが幸いしたか?

[ラーメンと看板が出ている店だ]

店の前に到着すると1時間半前で4人並んでいた。どうなるやらと思ったが寒さと風のせいか出足は悪く開店時間までに25人程度の並びだった。

こんな所に行列が出来ているので行き交う車のドライバー!?が不思議そうに視線を向けていた

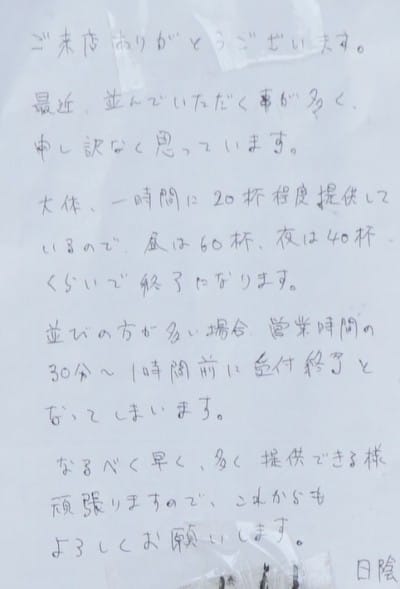

ま、街のラーメン屋では考えられない人気か?入口の柱に店主からのメッセージが貼ってあった

[店主からのメッセージ]

まだ気温の低い時間で強風にさらされて耳は痛いし手は冷え切った。いよいよ11時半の開店時間となって暖簾が出されて初めて店の名前が登場した

[ラーメン 日陰]

店内にはカウンター席が7席あるのみ、1時間半前に並んだと言っても5人目だったのでかろうじて店の中へ入れた

店主一人で切り盛りしており助手?はいない

中に入って驚いたのは入口付近に置いてある水色の大きなたらいだ!小麦粉で白くなっている、

ということは製麺機ではなく全て手打ち?だ、アルコールで手を消毒しコップに水を取り席につく

メニューはラーメン800円、チャーシュー900円、海老ワンタンメン900円、麺大盛り50円、濃口(醤油味)50円、辛口(ラー油味)100円、ご飯(50円)、生姜丼 100円

先に4人分の注文を聞いて麺を茹で始める。丼にはお湯を注いで温める。スープを小分けにして温め。隣にはチー油の鍋、チャーシューのカットを始める、丁寧な作業が続く

カウンター後ろの木札を見て注文、後会計だ

「チャーシュー、大盛り、濃い口、生姜丼」を注文する(濃い口は醤油味になる、ま、最初はどんな味がわからないし最初は仕方ない)

最初の注文4つが配られる。つまり1ロットたったの4つだ。効率よりも味、出来を優先?

[チャーシュー麺、見てくれはドロリとした感じ、白髪ねぎにあさつき]

最初にスープを頂く、見かけとは全く異なりサラッとして醤油が個性を全く主張せずスープの美味しさが味わえる、こりゃ凄いぞ!

そして問題の麺!!

見かけはぶよぶよした超太麺だ。口にすると表面は柔らかくツルツルとしていて腰の強さが分かる麺だった

これでネット上の「柔らかい」の意味は理解したが、それだけではない固麺ファンも納得の不思議な魔法の感覚だ!

この麺の凄さが分からない方は並ばない、コメントしないで欲しいと思う

あっと言う間に食べ終えて・・満足しか残らないバランスの良さだった!今回は醤油でお試しだったけど次は本筋の塩ラーメンに一本に絞って食べようと思っている。

自家製麺を愛し様々なラーメンを本当に楽しめる人だけ訪れて欲しい店だ。

関東UHFの設備・装備

(2021/2/20 12:19:25)

関東UHFの設備・装備

(2021/2/20 12:19:25)

関東UHFコンテストでの主要設備を紹介します

いつもはQRO気味で戦っていましたが、どうも出力にはあまり左右されれずコンスタントに稼げる場所なので

今回のコンテストはQRPで運用しました。一応寒さ対策に着替えや防寒着を用意しましたがほぼ使用せずにすみました。

体力が落ちて到着まで1時間15分(いつもは1時間)かかってしまいましたが関東平野が見下ろせるロケに到着すると疲れは吹っ飛びました

(おなじみの同軸コリニアは見飽きていると思うので割愛します)

[運用地にて]

[今回の設備]

①iMUTO M5 x2 3kg

④iMUTOからの各機器への電源ケーブル(自作した)

新しい機材です。氷点下の尾根筋で動作するかどうかが心配でしたが所定の容量を供給してくれました。

プレコンテストの交信からコンテスト終了まで約7時間リグやパソコン等々の電源を供給出来ました

予備にもう一台持っていったのですが使用しませんでした

②DC-DCコンバータ

iMUTO M5からDC12Vは供給できるのですがフルパワーを確保するためにコンバータを入れて13Vへ昇圧しました

12V電源自体、DCDCで昇圧されており効率が気になり運用テストを行いましたが運用時間にはほぼ影響ありませんでした

③CW用シリアルI/F

超旧式のパソコンへ接続するためのCW用シリアルI/Fです。

東京UHFで突然動作しなくなりチェックすると内部配線が断線していました。関東Uへ向けて修理しましたが

出番は僅かでした

⑤ボイスメモリー

かつて「キャリブレーション」で手に入れたキットの1CHボイスメモリー。10年近く修理しながら使い続けている。

もう一台分のキットを所有していたがLSIが壊れて交換したので、今は修理部品として使用中

⑥FT-817

説明の必要もないか?屋内での連続送信テストでは裏面のヒートシンクが触れないほど熱くなったが

この時期の屋外では全く問題なし・・IC705欲しいけれど

⑦名機??KOJINSHA PM1( まだHPは残っている )

韓国メーカのOEMマシン(WindowsXP)。すでに韓国メーカは倒産。10年以上前の話

重量300gという超軽量!(バッテリーなしで)消費電流0.5Aと少(省ではなく)電力。STN液晶ながら晴天下でも問題なし

国内現役で使用しているのは当局だけ?かも

⑧ハクキンカイロ

⑨ハクキンカイロ ミニ

冬の暖房御用達!ハクキンカイロ。今回は大量4個体制で臨んだが今年は暖かくてコンテスト中は2個未使用となった。

午前3時に起きてiMUTOを入れたザックへ2個を投入、山に到着してiMUTOを触るとホッカホッカだった

ハクキンカイロは素手で触れないほど熱くなる。ハクキンカイロミニ2個は首から下げて下着の上で暖房となった

設備はこれに同軸コリニア、同軸ケーブル、グラスポール等々で総重量は12kg程度でしたので軽い方でした。

QRPでもロケとアンテナ次第では180マルチ程度の交信が可能だということでした。

他局が50Wフルパワーと考えるとQRPで423x180マルチなので本人は満足しています

関東UHFに参加しました!

(2021/2/14 21:31:14)

関東UHFに参加しました!

(2021/2/14 21:31:14)

『同軸コリニアのダウンチルトを実戦投入』

今回の関東UHFでは山岳移動される数局へお願いしてダウンチルトを投入して頂きました。

結果は上々で全ての方から「ダウンチルトタイプの方が飛びが良かった」との回答を頂きました。

また山越えではありましたが

「ビームがあっている13エレ八木よりも同軸コリニアの方が強く入感していました」(430MHzで距離120km)

また1W(1200MHz)、5W(430MHz)で約200km先との交信が成立しています

最後に関東uhfの結果ですが

B430で420x179となりました。最終的なポイントは変わっているかもしれません。

交信して頂いた皆様、ありがとうございました

無理矢理のCWでご迷惑をおかけいたしました

『同軸コリニアのダウンチルトを実戦投入』

今回の関東UHFでは山岳移動される数局へお願いしてダウンチルトを投入して頂きました。

結果は上々で全ての方から「ダウンチルトタイプの方が飛びが良かった」との回答を頂きました。

また山越えではありましたが

「ビームがあっている13エレ八木よりも同軸コリニアの方が強く入感していました」(430MHzで距離120km)

また1W(1200MHz)、5W(430MHz)で約200km先との交信が成立しています

最後に関東uhfの結果ですが

B430で420x179となりました。最終的なポイントは変わっているかもしれません。

交信して頂いた皆様、ありがとうございました

無理矢理のCWでご迷惑をおかけいたしました 今週は関東UHFです

(2021/2/7 19:54:49)

今週は関東UHFです

(2021/2/7 19:54:49)

同軸コリニア、最近は様々なタイプを製作しており管理のために記号を付与することにした。

現在はというと

NN: 再設計のノーマルタイプ(山岳移動用)

ND: 再設計のダウンチルト

NU: 再設計の地上局用

分かっている自分が見ても仕上がってしまうと外見からはほぼ判断が出來なくなる

これに段数を付けることにした。(ノーマルタイプ10段→10NN)

先日行った1.2Gでの報告ではNNタイプは段数に比例して耳が良くなっていると報告があった。

今日は430MHzで15NN、10NN、9NDのテストを行った。

[9NDに3mの同軸ケーブルを取り付けて確認した]

今回の実験はいつもどおりの基準で実施した。

今回のNシリーズはしっかり垂直に設置しないと性能が発揮できない。なので設置に一番気を使う

各アンテナの比較はSの強弱だけでは全く意味がない。一番のポイントは聞こえるか聞こえないかだ!

・聞こえない局の多いアンテナはすぐに脱落

・上記で判断が付かなければSで比較になるが・・意味がないことが多いので参考程度

実は最初に脱落したのは15NNだった。これ12NNの頃は良かったのだが3段追加したらなぜか悪くなった。

10NNで聞こえる局が15NNで3局聞こえなかったので勝負はあった。

次は10NNと9NDの比較だ。これはほぼ差がないと言えるが見通し外の信号はダウンのほうが上、10NNはオールマイティな感じだ。

関東UHFには15NNで参戦する予定だったが少なくとも今の15NNは不良品と判断。

10NNと9NDで参戦する予定だ!

では皆様、忘れ物さえ無かったら!関東UHFでお会いしましょう

iMUTO M5を使ってみる

(2021/1/24 20:29:23)

iMUTO M5を使ってみる

(2021/1/24 20:29:23)

珍しくアンテナ以外の記事を書いてみる、最近は山岳移動ではモバイルバッテリーにトリガーデバイスを接続が標準になりつつある

しかし6時間ローカルコンテスト参加まで考え無線機、PCの電源を考えるともう少し電源容量が必要だ

(24時間コンテストやハイパワー運用には自作の低コスト超大容量リチウム電源がある・・が重い)

ローパワーでのコンテスト参加へ向け、

検討を重ねてアマゾンで手軽に手に入るiMUTO M5を実験的に入手した。価格は11,000円前後で185Whの出力だ。

よく使用されるポータブル電源とモバイルバッテリーの1円あたりのWhとエネルギー密度(Wh/g)を比較してみたのが下表だ。

iMUTOは電源単価が一番低い(安い)そしてエネルギー密度もまあまあ。この表で購入を予定している電源と比較すると特徴が見えてくると思う。

容量Wh 値段(円) 重さg Wh/円 Wh/g iMUTO M5 185 11000 1500 16.8 0.12 6-Port Power House 252.7 19999 2500 12.6 0.10 RP-PB201 72.6 8000 420 9.1 0.17 BN-RB3-C 311 40480 3600 7.7 0.09 BL50TXs 153 48500 940 3.2 0.16iMUTO M5はUSBx3、12Vx2、19V(PC用電源)、そしてリチウム電池の直結ポート(初期12V-終値9V)も持つ。

自作?の昇圧DCDC電源は12.2Vへ昇圧型なので都合が良い

そしてポータブル電源としては無駄な100VDCDCが付いてないのも良い(オプションにはある)

[FT817をiMUTO M5で送信実験する]

アクセサリーとして各種電源用の変換アダプターも付属する。付属のケーブルと付属アダプターでFT817へ接続した。

[アクセサリー一式]

12V電源x2と書かれていたが実は11.8Vだったのが惜しい(FT817を騙して・・)負荷テストではFT817は自動的に2.5Wへ制限された

[青LEDが点灯しているのが12V出力ポート、右が19V出力、SWで出力ポートを切り替える]

[充電用ポートは20V2Aなのでかなり早く充電完了する、数字は充電率、LED点灯SWと電源SWがある]

FT817 2.5Wで3時間連続使用テスト(室温17°)を実施(送信8秒受信5秒)で100%→74%となった。FT817ならば6時間コンテストには十分使用できそうだ。

UHF関連コンテストでは氷点下または近いので性能が出るかが課題だが

他の電力消費も考えて2個購入しても2,2000円で3kgならばもう一個買いかな?

お便りを頂きました

(2021/1/19 22:14:57)

お便りを頂きました

(2021/1/19 22:14:57)

ZS6BKW(=G5RV)の記事 を寄稿頂いた米子局から丁寧なお便りを頂きました

そこには使用しているアンテナの近況が綴られていました。

直接アンテナを提供させて頂くとメールや手紙で使用感、課題を頂くことが出来、次への進歩に繋がっています

米子局は最近同軸コリニアを制作されてローカルとのラグチューには室内に5段、山陰UHFロールコールのキー局では8段コリニアが活躍しているそうです

HFではダイポールか八木が定番で「ZS6BKW」は蚊帳の外と書かれていました。(意図はこんなに良いアンテナを使わないの?)

ZS6BKW・・何度も書いたのですが「給電の平衡ケーブル」は周波数によってアンテナになったり給電線になったりする非常に理論的なアンテナなのです。

単線にオートアンテナ・チューナーを繋ぎコイルとコンデンサで減衰を受けるのではなく・・給電線がリニアローディングする非常に効率の良いアンテナです

430MHzでは八木とループアンテナが殆どで「同軸コリニア」がマイナーなのと同様ですね

商業誌や商業Grからの情報と無線の常識???(非常識)だけを聞きかじるのではなく

本当は自分でちゃんとアンテナ比較を行えばすぐに分かる・・非常に簡単なことです

山岳移動でもループや八木の方がSが強いことが多いのです

しかし同軸コリニアと比較すると聞こえない局があるのもループや八木なのです(ご存知ですか?)

10段の方が良い?(標高30mマンションの谷間)430MHz同軸コリニア

(2021/1/17 19:58:44)

10段の方が良い?(標高30mマンションの谷間)430MHz同軸コリニア

(2021/1/17 19:58:44)

(今週のメモ)

今週は8段と新型10段、新型15段の比較テストをマンションの谷間で実施した

良かった順に書くと

新10段 > 新15段 > 旧8段となる

しかし新10段と新15段の比較は山岳テストを行わないと最終結果は出ない

今回の実験地は特殊な場所なので10段に有利であることは明白

それでもピンポイントで15段が強くなる

10段と15段の1/4の局で極端に入感状況が異なった、10段で聞こえるが15段で聞こえないまたは逆

総じて10段の方が聞こえる局が多かったので上記結果となった

標高の高い、見通しの場所(今回の場所は反射波が中心)では結果が変わるのか?次回確認だ

どちらにせよエレメント数の少ない(10エレ以下)ビームアンテナとの比較は時間の無駄なのでやめ

タイプの違うコリニア及び段数の違いでの差を追求する