無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

現在データベースには 97 件のデータが登録されています。

新設計の同軸コリニアのテストを行った

(2021/1/10 14:45:42)

新設計の同軸コリニアのテストを行った

(2021/1/10 14:45:42)

新設計の同軸コリニアの受信テストのレポート。新設計とは・・ダウンチルトとノーマルを組み合わせた特性だ。

使用したのは旧基準で製作してあった8段同軸コリニア、対するは新設計の13段同軸コリニアだ。

2019年に某山頂で比較実験をした際に11段で聞こえる近距離局が16段では聞こえなかった。

目標はこの解消だった。つまり

8段で聞こえる局は全て13段で聞こえる必要がある 更に欲を言えば13段の方がSが強い(最悪はどちらかで聞こえるのが片方で聞こえないことだ、特殊なアンテナを除けば聞こえない方は即失格レベル

しかしエレメント数が違えば仕方ないが)

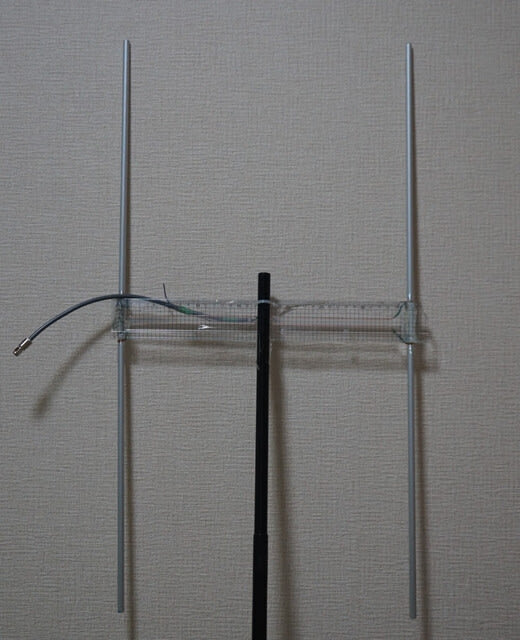

[ハンディ機のアンテナコネクタへDC-3GHz対応のリレーを取り付けてアンテナを切り替える]

アンテナを設置し受信中

[左が8段同軸コリニア、右が13段同軸コリニアだ]

さて受信テストだ

取手局が次々に呼ばれるのを聞きながら信号比較を行った。取手局は八木を微妙に動かしなから交信している?またはコンディションの変化かSが動いていた

基本的には13段コリニアの方がSが1-2程度大きかった、また8段で聞こえていた局は全て受信できた。逆に13段で入感する局が8段では聞こえないことがあった。

[1月10日標高30mの谷間]

8段コリニア 13段コリニア 相手局QTH 取手局 相手局 取手局 相手局 稲城市 52-54✗ 50 54-55 50+ 相模原緑区 50-51 50- 52-53 50 三鷹市 51-53✗ 57 53-54 59+ 不明 51-52 入感なし 53-54 50-(上記信号の表記方法

50- S1だけどギリギリの入感

50+ ノイズはないがSは振らない

✗は時々振れる)

上記の表のように全て段数の多い13段コリニアのSが強くなっている

従来の実験ではこの数字では無かった。双方で強かったり弱かったりだった。この数字を見る限りかなり改善されているようだ。

(上記表だけでなく他の交信でも確認済み)

このアンテナは標高の高い場所でも改善されている。個人的にはMIX(ノーマル・ダウン)タイプ同軸コリニアとよんでいる。

[1月11日埼玉コンテスト]

測定条件:

両アンテナは全方向で受信感度が一番良い状態で設営(基本的には垂直設置) 59+で信号差が不明な局はカウントしていない DJ-G7で受信しSメータと聴感上で比較(DJ-G7はかなり正確なSメータ) 比較するアンテナよりも強い場合、S1強い、S2以上強い 比較するアンテナで聞こえているのに聞こえない場合が「入感なし」[都心が見下ろせ、富士山全景が眺められる標高140mで埼玉コンテスト局受信結果]

8段ノーマル同軸コリニア 13段ノーマル・ダウン同軸コリニア 入感なし S2以上強い S1強い S及び聴感上も同じ 入感なし S2以上強い S1強い 2 1 3 11 0 6 4 全27局中、16段は37%に当たる10局はSが強かった 13段で受信できる2局は8段では受信不能だった 8段の方が強かった局はなぜか千葉方面、 同じSが41%の11局やはりこの13段に死角はなくなっているようだ、特に430MHz以上のアンテナでこの手法は有効です

そこでお知らせ

●移動運用中心で同軸コリニアに興味がある方にも良さを知ってもらう

または、研究会のの製作?本当に飛ぶの?と思っている方に1ヶ月程度無償で貸し出します

現在貸出予定のアンテナは430MHz用10段-13段同軸コリニアアンテナです

場合によっては1200MHz10-15段も(1200は手間がかかるので)

希望者は遠慮なく連絡下さい、希望者多数の場合は貸出時期を調整します、詳しくは7k3diwのjarl.comまで

1.2Gでの同軸コリニア&ビームアンテナのテスト完了

(2021/1/9 18:27:44)

1.2Gでの同軸コリニア&ビームアンテナのテスト完了

(2021/1/9 18:27:44)

昨年末から続けていた1.2Gの同軸コリニアのテストが完了した。

1.2Gの山岳移動局に使用して貰いながら仕様・スペックの検討を行った。山岳移動用ダウンチルトと地上移動用の2種類の仕様が確定した。

地上移動用は山岳移動でも活躍出来る。

[左が15段ノーマル同軸コリニア、右が14段ダウンチルト同軸コリニア←12段と思っていたが14段だった]

12段ダウンチルト同軸コリニアは

8エレカーテンビーム12dBi(メーカー製7エレ相当)よりも相手のロケ、方向、アンテナにもよるが最低でも5dBのアドバンテージがあった

また見通し外で海面反射があるロケに対しては8エレよりもS5強くなることが分かった

ビームアンテナはピンポイントでゲインが稼げるが同軸コリニアは、これで360°だ

【8エレカーテン設計図?最適化してゲイン12dBi】

1月2日は厚木市七沢森林公園(標高184m)で1.2Gの8エレカーテンと12段同軸コリニアを切り替えながら受信した

標高が高いと結果は最初から分かっているが・・標高が低いのでちょっと勝手が違うか?

カーテン8エレだけどフロントに向けると59+、サイドになると51だったり聞こえなくなったり、ビームを使っているという気持ちよさ、小気味よさがある

ノイズスレスレの局を探すと千葉方面で51で最大。ビームアンテナは非常に楽しい気がする、はまりそうだ!!

で、ダウンチルト同軸コリニアで聞くと千葉局は51、59+局も同じ・・・回す必要もない??

その後もノイズスレスレの局を8エレで探してコリニアに切り替えるが8エレで聞こえる局は、同軸コリニアで聞こえた。

以上で、ノーマル型同軸コリニアとダウンチルト型同軸コリニアの線引きがどこにあるかがはっきりと分かった。

【守谷事件の顛末】

守谷事件とは標高700mの尾根筋で

こちらのリグでは8エレでS2、同軸コリニアでS0(Sが振らない)の信号を受信した。

当然信号の強い8エレ側で送信したが応答なし、まさか?と同軸コリニア側で送信すると応答あり。

しかもこちらは1Wで相手は10Wだ

この話、大きな疑問が2つある

Sの大きいアンテナ側で呼んだら相手に入感なし、Sの小さいアンテナならば応答あり S0側のアンテナで呼んだがこちらは10dB出力が低いのになんで届いた??条件:受信限界を-120dBmとして考える、山岳なので都市ノイズはない

1.より言えること

【双方の受信レベル】

受信限界は-120dBだ

【カーテンビーム側で考察】

12dBiのゲインで-108dBmまで上昇させS2となった(-120dBm+12dB=108)←これは理論通り、計算通り、リグのSメータの測定値と一致している

逆に言えばアンテナゲインが無ければ聞こえていないといえる→守谷局10Wの素の電界強度は-120dBmと断定できる

当局が送信すると10dB低いパワーであるが守谷局は-118dBmで届きギリギリS0だが受信できるはず(-130+12=-118)

しかしカーテンビームの送信では受信できなかった

守谷局は住宅地の地上局なのでノイズのために-115dBm以下の聞こえないとひとまず仮定する

(ここまでは普通)

[14段同軸コリニア側で考察]

カーテンビームでの考察より

守谷局は-120dBmでこちらに届いていた これが重要だが都市ノイズのために-115dBm以下は聞こえないとの結論に達した。では同軸コリニアで交信できたプロセスを紐解いてみよう

コリニアはS0入感なので受信レベルは-117dBm前後と言える

カーテンビームとのフロントゲイン差は10dBだ(14段でフロントゲインが3dBしかない。同軸コリニアが10dBゲインが低い)←実はこれは正しい

こちらは10dB電力が低いので守谷局には-130dBmで到達、アンテナゲイン3dBをプラスして-127dBmで到達

これでは守谷局と交信できない。あと守谷局との交信には+15dB必要、しかしフロントゲインでは全く説明できない。

14段はダウンチルトタイプだ。ことによると80km先では+15dBのゲインがあったとしか思えない

次回は同じ場所でノーマル同軸コリニアと比較すれば結論が出る。

山岳移動で最近はビームアンテナ(15エレ以下)との比較が多かったが正直比較するまでもなく山岳専用コリニアの

相手にはならなかった。

(何度も書くがノーマル同軸コリニアは15エレスタック並の耳を持つ、ダウンチルトは平野が120°以上見渡せる場所で有効です)

今後は同軸コリニア同士での比較実験を進める予定だ!!

そして結論はダウンチルトの弱点補完のためにノーマルコリニアを使用することとする

(標高2-300mでは??)

1.2G同軸コリニア&Lazy-Hビームの最終テスト(結局、非常識な結果となりました)

(2021/1/4 8:43:14)

1.2G同軸コリニア&Lazy-Hビームの最終テスト(結局、非常識な結果となりました)

(2021/1/4 8:43:14)

すでにメーカー製コリニアとダウンチルトの比較実験も終了しており、同軸コリニアと8エレカーテンビームの比較実験の最終章だ

丹沢の前衛にある標高700mの尾根筋に出かけた。

今回も使用したのは

12段同軸コリニア(ダウンチルトタイプ)←電測結果では4-5dBゲインが低い 8エレカーテンビーム(11.72dBi) ←新しいアンテナ完成時は電測を行い解析値と同等の性能であることを確認している各アンテナから切替器へ3DFB 1mを接続して条件を同じで測定した

【12段同軸コリニアと8エレカーテンビーム】

前回の記事で同軸コリニアに対し入感がなかったと書いたが同軸切替器の不具合だったようだ。

途中までは動作していたがその後おかしな動きになっていたようで修理をした。この切替器はハンディ機のSMAコネクタに直結するタイプだ。

DC〜3Gまで使用できるリレーを使っている。修理した切替器で2つのアンテナのSを確認してみた

12段同軸コリニア(ダウンチルト)と8エレカーテンビーム比較結果

結果概要を書くならば

10局中9局で同軸コリニアの方がSが1-5強いことが確認できた(平均的には2強い)相手局も同じ変化であることを確認。但し

1局は同軸コリニアで50(Sメータの降らない51)、カーテンビームで51-52となる(ところが・・・別途書く)特徴的なレポートを紹介する

茅ヶ崎局 同軸コリニア 59+ カーテンビーム 55この局はアンテナ実験を聞いて頂いていて詳細にレポートを頂いた。同軸コリニアは基本的にSは変わらず。カーテンビームは向きが変わると弱くなったり、聞こえなくなったりするとのこと

コメント:実は茅ヶ崎との間には山があって見通し外。ダウンチルトコリニアの真価は見通し外で発揮される

他各局同軸コリニアの方がS2-3強かった。S1しか違わない場合もあった

ほとんどの局は八木が強いに決まっている!との予想だった!

守谷局この局では不思議な現象が発生した。こちらでの入感状況は

同軸コリニアで50(Sメータの振らない51)、カーテンビームで51-52

相手局からのレポート

同軸コリニアで50(Sメータの振らない51)、カーテンビーム入感なし

これは衝撃的な状況だった。ビームアンテナを向けると強くなったので呼んだら聞こえないというのだ。

ノイズ混じりだけど同軸コリニアならば聞こえるという。

結論(山岳移動かつ私見)

1.2Gを運用される方は同軸コリニア以外の選択肢はないと考える(勿論、ダウンチルトならばベスト) フロントゲインが低い同軸コリニアの方が送受とも強いことが判明した解説

1.の結論の背景、解説

・GPとビームアンテナ間では【守谷局】でのような現象が報告されている事

呼ぶ側がGPの場合、こちらで完全に聞こえてる相手に「呼ばれてるのはわかるのですが・・」と相手には聞こえない経験は私にもある

・仮に10エレ以下のビームのSが同じだとしても同軸コリニアは360°そのSで受信できている

(ビームアンテナ好きの方は言うだろう!それでは混信に弱いだろう!これは好みの問題?1.2Gはほぼ混信なし)

2.の結論の背景、解説

ホームでは見える範囲で反射が発生し主力は直接波だが

山岳移動では見える範囲も広く、かつ高低差も大きい。反射とひとことで言っても非常に複雑だ

ビル反射、地面反射、海面反射、山岳反射

コリニアはゲインが低いが反射波や直接波を合算してSを形成する

結果フロントゲインの高いビームよりもSが大きくなる

ダウンチルト

ダウンチルトタイプはどこでも使用できるわけではないので通常タイプのコリニアで問題ない

(但しダウンチルトタイプは通常タイプよりもS2は強くなる)

ダウンチルトタイプは同軸コリニアを使い慣れている方かつ山岳移動局には評価をお願いし同時に制限事項を伝えて頒布の形をとっている

(現在提供している2局の山岳移動局からも市販のGPよりもS2から3強くなったとのレポートを頂いている。また市販GPでは全く聞こえないハンディ機が52で聞こえたとの報告も頂いた)

以上は山岳移動局&山岳局へ対する強いメッセージであり地上局(標高200m以下)は伝播の主力である直接波に対する設備を考えればよいか?

また守谷局との間で何が起こったのかを考え検証するのも楽しいと思います、皆様のコメントをお待ちしています

最後に

あけましておめでとうございます、本年も宜しくおねがいします

1200MHzの山岳移動について(非常識的結論(仮))→本記事は機材の故障が判明しましたので近々削除します

(2021/1/2 7:12:42)

1200MHzの山岳移動について(非常識的結論(仮))→本記事は機材の故障が判明しましたので近々削除します

(2021/1/2 7:12:42)

本記事は機材の故障が判明しましたので近々削除します

誤解を与える記事になってしまい申し訳ありませんでした

正しい記事は これです

12月27日(日)、1200MHzで初めて山岳移動(標高700m)を行った。

12段ダウンチルトタイプの同軸コリニア

16エレカーテンビーム(15dBi)=ループアンテナ14エレ相当

を現地へ持ち込んだ。頭にあった運用イメージは「同軸コリニアでCQを出して、方向が判明したらカーテンビームを相手に向ける」だった

但し、同軸コリニアはダウンチルトタイプであったのでカーテンビームはその特性の弱点をカバーする点も検討だ

通信実験を開始した(参考までに書くならば、Sの大小だけで比較しても意味はない、最終的には聞こえる聞こえない!なのだ、近いところだけを取ればモービルホイップが一番Sが良い!)

1. 綾瀬局、同軸コリニアではS9+、カーテンビームではどこへ向けてもS1にしかならない

→慌てて接続や機器の確認をしたが正常だ →まさか??

→アンテナ談義となる綾瀬局の使用アンテナはコメットのGP

2. 港区局(50km)、同軸コリニア S6 カーテンビーム 入感なし

3. 川越局(60km)、同軸コリニア S9+ カーテンビーム S5(1W)

同軸コリニア S5(0.3W)

→偶然にも同軸コリニアアンテナ研究会メンバー、最近は他のアンテナもやっていたが結局

20段同軸コリニアに戻ってきたらしい

4. 大田区局、同軸コリニア S8 カーテンビーム 入感なし

5. 寒川局、同時コリニア S2 カーテンビーム 入感なし

→寒川局のアンテナ方向は東向き(この局からの正対方向は北西)

【12段同軸コリニアと下側に取り付けてある16エレカーテンビーム】

1200MHz山岳移動実験の結果

ゲインのあるビームアンテナでは同軸コリニアで受信できる少なくとも半分近くが受信できなかった

しかも受信できても受信レベルがS5以上弱い

→430MHzの実験よりも受信できない割合が多い、いや山岳移動に高利得ビームアンテナは使用禁止レベルと考える

ならば低ゲインのビーム?という考えがあるが「同軸コリニア」には絶対に敵わないだろう

この検証結果は何を意味しているか?

430MHzまでの反射は面となっているが、1200MHzでは反射が線となっている

同軸コリニアや無指向性アンテナは面、線の反射が受信できるがビーム幅の狭いアンテナでは複数方向からの線反射は受信できない

色々な考察がかけるが、これくらいにしておく。

最後に重要な情報。ダウンチルトでSが弱い地域(山越え)に対してはこのビームアンテナの方がSが1-2上だった!

なので最初から山越え方向にビームアンテナを向ける?

1200でよく言われる

「GPで聞こえてるのに呼んでも取ってもらえない」

「聞こえているので呼んだら相手局がアンテナ方向を変えて交信できなくなった」

この意味が十分に検証できた実験だった、本当に面白い伝播をするバンドだ!!

1.2Gカーテンビーム第二段

(2020/12/20 22:57:34)

1.2Gカーテンビーム第二段

(2020/12/20 22:57:34)

Laxy-Hからカーテンビームへたどり着いて第一作で実験してきたが、実はビーム方向が若干左へ傾いていた。

原因はLazy-H単体の給電ケーブル長のズレ。そこで給電方法を変更してLazy-Hのスタック形式の給電に変更して第二段を製作してみた。

平行ケーブルなのでスタックの給電方法も柔軟に選択できる。

MMANAでの解析では15dBi程度・・市販の13エレと同等のゲインは持っている。

【1.2G用16エレカーテンビーム】

第二作もヒノキ材で手軽に製作した。帯鋼は専業メーカーへオーダーして手に入れた。厚さ0.6mmで自立出来るタイプとなっている。

グローバルアンテナの配布している帯鋼よりも0.2mm厚いが0.2mmの差でずいぶんコシが違うものだ。

【2作目、カーテンアレイ】

【一作目試作、明らかに給電方法が異なる】

最適化後のエレメントサイズ

【前回との修正点】

ラジエータ長は124mmとした、リフレクターは115mmと読み替えて欲しい。

エレメント間隔は115mm、スタック間隔は125mmとなっている。

写真を見て分かるようにLazy-Hアンテナ単体は1mm銅線で接続、スタックケーブルは300ΩTVフィーダーを使った。

また、リフレクターの位置はラジエータ先端と同じ位置に変更してある

【受信実験】

午後2時近くになって受信実験を開始。場所は神奈川区の30m程度の高台。大山の南側に富士山が見える場所だ。

偶然にも裾野市移動局と綾瀬局の交信が聞こえてくる。裾野局は標高が少し高いらしい。

また綾瀬局はグランドプレーン。なので裾野局はRS51、綾瀬局はRS50(信号の降らない51を表す)気を抜くとノイズ混じりになる。

綾瀬はひとつ先の高台のブラインドとなっている。

2局の方向は西と西南西の間だ。なのであっても10°しか違わない。しかし片方に向けると片方は聞こえない。

今日は10段コリニアを持ってこなかったが・・結果は予想できる。

やはり某局から報告のあった13エレスタック同等!という気持ちは分かる。

【まとめ】

ダウンチルトの弱点を補完する意味でLazy-Hの検討を始めた。カーテンビームがその解決策になるかは疑問はある。

1.2Gならばサイズも小さく問題はなさそう、430MHzではどうしたものか?

10段コリニアとカーテンビームで比較実験

(2020/12/13 20:41:22)

10段コリニアとカーテンビームで比較実験

(2020/12/13 20:41:22)

先週製作した1.2Gのカーテンビーム試作一号を持ち出して10段同軸コリニアと比較してみた。

RFジェネレータとスペアナによる計測では6-7dB差で10段コリニアで一番強い場所を探すと、ほぼ差が無くなる。

これが先週の結果だった。さてフィールドではどうか?

【最終的な測定風景、10段コリニアの下にカーテンビームを取り付けた】

【測定開始】

都合よく山岳移動局が聞こえてきた。

最初は10段同軸コリニアをポールに上げて(給電点1.8m)水平位置で受信、受信局が聞こえてくるとSが最大になる位置にする。S5-6だ。

次にカーテンビーム(16エレ)をハンディ機に取り付けて同軸の減衰を最小にして受信する。ゲインはカーテンが上なのに最大でもS3にしかならない。。

違いは高さしか考えられない。カーテンビームをコリニアの下に取り付けてSが同程度になった。

さすがにビームアンテナ!方向だけ合わせれば上下方向の傾きではSがほぼ変わらない。

同軸コリニアは方向と倒す角度を変えてピタリと合うとSがビームと同程度になる。これは計測時の結果と同じ。

【結論】

カーテンビームはキレてサイドに入ると聞こえなくなる。

同軸コリニアをピタリと合わせるとカーテンビーム(10-13dBi)と変わらなく聞こえる

サイドキレをメリットと見る向きが大勢を占める?私はこの程度の差ならば360°聞こえた方がメリットでありむしろサイドのキレはデメリットに思える

「ハンディ直付」という迷信があるがたった1mの3DFBケーブル(1.2Gでも)で1mアンテナを上げればSが2改善出来る・・ある程度の高さは必要だ。

次は山岳移動で比較をするか!その前にカーテンビーム試作2号機を作るか?

カーテンビームの目的はダウンチルトのデメリットの改善だから・・

Lazy-Hの試作品で各アンテナと比較テスト(Lazy-Hビーム製作資料公開)

(2020/12/5 22:26:45)

Lazy-Hの試作品で各アンテナと比較テスト(Lazy-Hビーム製作資料公開)

(2020/12/5 22:26:45)

Lazy-Hアンテナアレイ、理論と解析では非常に良い結果が得られたが本当の所どうなの?を確認してみた。

今回の比較対象のアンテナは1200MHzの下記の3種だ。

上から順に、10段同軸コリニア(もちろん自作60g)14エレループアンテナ(仲間からの寄贈品、500g)←どちらも渾身の一作!

そして一番下がヒノキ棒で試作したLazy-H2列スタック(2エレ4列2段スタック、100g)だ。

このメンバーでは同軸コリニアかなり部が悪いか。

Lazy-Hのスタックの解析利得はカタログ風に書けば15.0dBi、RADIXアンテナの13エレの利得13.8dBiを超える。

【解説】

ビームアンテナのエレメント当たりのゲインは2-3エレが最大。その後はエレメントを増やすとエレメント当たりのゲインは低下する。

そこでゲインを考えるならば2-3エレを多数スタックするのが一番良い。しかしスタックケーブルが多数必要になり損失が増える。だからエレメントを増やしてスタック数を減らす。

Lazy-Hはその点も素晴らしい。給電は平行フィーダーで行われるためにスタックコネクタ等不要で損失を少なく出来る?

更に2エレのゲイン増のためにラジエーターを5/8まで長く出来る

【Lazy-Hアレイ製作】

写真を見てわかると思うが「帯鋼」を使って試作し軽量に仕上がった。ラジエータに関してはエレメント径やエレメント長を動かしても殆ど利得やインピーダンスに影響はない。一方、リフレクターはパターンに影響を与える。

(自作する際に0.5mmの精度は必要ないので簡単だ)

組み上げてSWRを計測すると1950MHzでは2.0程度だったのでスタブを付けて1950MHz付近へ調整した。

調整結果は下記の通りで1250.5MHzから1351.5MHzまでSWR2.0以内となった。

ノイズフロア低下にはこれで十分だ。これ以上の帯域は性能を悪化させる。出来たてのアンテナを使用してアンテナ比較だ。

【比較手順】

RFジェネレータから1295MHzのFM波を同一レベルで連続送信する。

3m離れた地点でそれぞれのアンテナで受信し受信レベルを計測する。これを3回繰り返す。

【結果】

同軸コリニア 受信レベル-82dBm、一番強い信号を探せば-75dBmまで上昇するポイントがある

14エレループ 受信レベル-73.5dBm、非常にクリチカルにアンテナの方向と角度を動かす必要がある

Lazy-Hアレイ 受信レベル-74.0dBm、14エレよりはかなりブロード

【結論】

Lazy-Hアレイは14エレループと比較しても利得面で遜色がなく、ブロードなパターンでむしろ使いやすいことが判明した。 Lazy-Hの単体でも八木の7エレ相当なのでかなり使える。 同軸コリニアは-8dBであることが判明したが、やはり様々な反射波を捉えるせいか同じレベルになるポイントがあった。(アンテナ固定では無理)Lazy-Hビームの製作資料を公開します。(2エレ2列2段スタック)

ラジエターは1/2λ〜5/8λまでの間で選択して下さい。

ラジエータ⇔リフレクター間隔は5cm前後であれば問題ありません。(10%程度誤差があっても性能に影響がありません)

軽量に制作すればゲインは7-8エレ相当で水平面は広いので、八木やループよりは使いやすい。

【左側がラジエータ、右がリフレクターのサイズ、注意点はリフレクターの設置位置のみ】

Lazy-Hアンテナ・・・?

(2020/12/2 21:37:34)

Lazy-Hアンテナ・・・?

(2020/12/2 21:37:34)

Lazy-Hアンテナ、一度は使いたいと思っていた。元々HF用のアンテナとして紹介されていた。

Lazyとは怠け者、やる気がないだが動きが遅いという意味がぴったりだ。

MMANA等で解析ではラジエータの長さを1-2mm動かしただけではゲインもインピーダンスも変わらない。

試しに40MHz周波数を変化させてみたがゲイン変化は少ない。平行フィーダーで給電を行えばマルチバンドアンテナとして使える!

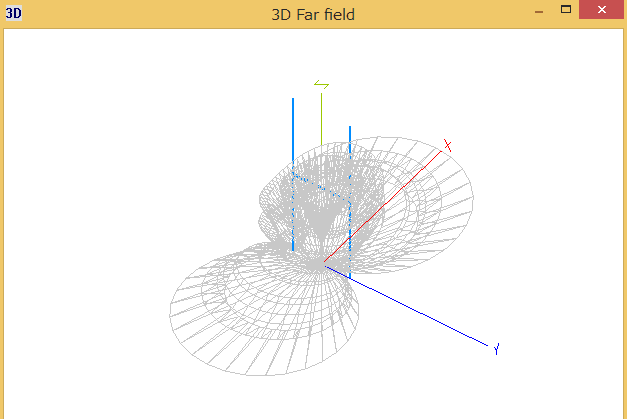

Lazy-Hに反射器を取り付けると下図のようになる

反射器が短いのはラジエターは5/8λとしてゲインを上げている。その後方中央に反射器を配置した。

この放射パターンはこんな感じだが、不要なサイドローブがあり垂直面も広い。

そこで反射器の位置をもう少しラジエータの端へ移動してみた。

サイドローブも抑制され垂直面も小さくなった。

ブロードサイドアレイ系(同軸コリニアも)のアンテナの面白さのひとつはエレメントの配置で垂直面をコントロール出来ることだ。

上の反射器の着いたLazy-Hをスタックすると・・これは某社がかつて販売し一世を風靡した??アンテナだ。

つまり「カーテンビームアンテナ」となる、2エレの4列2段スタックである。

反射器付きLazy-Hの2列のスタックとも言える。

このカーテンビームは同軸コリニアと同じ特徴を持っている。ノイズに強い。

解析では広帯域だったが・・特定の周波数に共振させると同軸コリニアと同じ程度の帯域幅、つまり狭帯域となる。

【単位はdBi、ゲイン以上にノイズフロアも低い】

このビームパターンはブローバンドアレイのエンドファイアー型という良い所取りとなる。

1.2Gならば非常に製作しやすいコンパクト?高利得なアンテナになりそうだ。

今月中に試作して年末の休みに楽しめるように・・休み前までに製作方法を公開する予定だ。

ダウンチルト型の同軸コリニアの欠点を補うものとして考えてきたが、思わぬ結果に行き着いた。

既に430MHzの試作品は完成している。週末にはテストする予定!

Lazy-Hアンテナを製作した

(2020/11/21 18:23:10)

Lazy-Hアンテナを製作した

(2020/11/21 18:23:10)

Lazy-H(レジーエッチ)アンテナ・・名前は小難しいが平たく言えばダブルダブレットのスタック、2段(同軸)コリニアのスタックに過ぎない。

水平偏波、垂直偏波のどちらで使用しても低い打ち上げ角が得られるためにDX用としてHFで使われてきた。

同軸コリニアばかりを製作している私が手に出すものではない?

と思ったら大間違い。Lazy-Hアンテナはブロードサイドアレーなんだ。同軸コリニアもブロードサイドアレーだ

ブロードサイドアレーとは、エレメントの配列面に対し垂直に電波を放射するものだ。色々おもしろいアンテナが作れる。

八木アンテナは、エレメントの配置方向へ電波を放射する!全く異なる性質を持つ。

Lazy-Hの基本は1/2λのエレメントを両サイドに2本配置しスタックケーブルで給電する。これが下記の写真だ。

(スタックケーブルは300Ωのリボンケーブルを使用した)

【製作したLazy-Hアンテナ】

この形状と似ていることから同一または変形アンテナと思われているアンテナがある。

AWXアンテナ、AWHアンテナだ。これとLazy-Hは形状が似ているだけで全く別物だ。

Lazy-Hの放射パターンを見てみよう!

Lazy-H、見かけは八木とも変わらない・・その上最近WEB上にあるAWHとも同じに見える!(これが誤解のもと!)

しかし下記の放射パターン、八木ともAWX等とも全く異なっている。

同軸コリニアのスタック実験と全く同じ放射パターンだ。エレメント配置方向の90度に放射。

一方、AWXもブロードサイドだがエレメント配置方向に放射されている。

またLazy-Hと比べて高い放射が多く・・私好みじゃない?山岳移動用には向かなそうだ。

ところでLazy-H?何に使うのか?

「東京UHF参戦」

23日は天気も良さそうなので3年ぶりに「東京UHF」に参加しようと思っている。

今回はダウンチルトアンテナテストを主目的として山岳移動5Wで参加する予定だ。

ダウンチルトには大きな弱点がある。地上の山を超えて電波を飛ばせないことだ。

ダウンチルトのポールの下側にLazy-Hを取り付けて尾根筋方向に電波を飛ばす魂胆だ!

上手くいくのやら?また・・寒さで凍えて作戦通りに進展しないかも。

今年は各所のブログでは歴代都外上位局が勢揃い?するようでアンテナテストの場合じゃない??

QROの誘惑には負けそうだが・・・

1.2Gの同軸コリニア製作について

(2020/11/16 22:26:32)

1.2Gの同軸コリニア製作について

(2020/11/16 22:26:32)

私もつい最近まで1.2Gの同軸コリニアの再現性を疑問に思っていた。

しかし1/2λエレメント長をマニュアルのサイズの0.5mm、0.25mm以内に誤差を抑えると再現性がかなり確保出来ることに気づいた。

それでも20段ともなると上記誤差を確保するにはエレメントを30本切り出す必要がある。この誤差ならばスタブだけで共振を調整できる。

【同軸コリニア1.2Gの段数について】

・20段以上のキレと利得は魅力だが少なくとも2-3度傾けてローテータで回す必要あり。でなければ手で傾けて信号方向に合わせる?

・通常使用ならば10段以下が使いやすい。それでも交信先に応じ若干傾けるのは変わらない

・8段程度が使いやすいが利得がダウンするのは気になる

・今回はダウンチルトで12段を使ったが若干切れすぎ?(直下の地域が弱くなる?)ダウンチルトこれ以下で十分。

(長七郎山 1579mでは8段程度のダウンチルトで良かったか?)

【製作での補足】

・1/2λエレメントの誤差は最大で0.5mm、位相整合部は39mmまたは38mm

(10本カットして0.5mm以内のエレメントが半分作れれば良しとする)

・マニュアルのエレメント長は仕上がりサイズ(78mm)でカットサイズではない

・エレメント間は少し余裕を作ってショートしないようにはんだ付けする

・最近使っているスタブ=リボンケーブルで調整しても結構クリチカル

・段間にボンド、自己融着を付けて上から熱収縮

(一旦、段間のテープ等も取り付けずに1290MHz付近に共振するかを確認しておく。OKならばテープや熱収縮を取り付けて調整し直す)

以上に気をつければ16段〜20段もリターンロス-20dBが可能

少しは参考になったでしょうか?