無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

現在データベースには 97 件のデータが登録されています。

赤城 長七郎山で移動運用?

(2020/11/15 21:00:53)

赤城 長七郎山で移動運用?

(2020/11/15 21:00:53)

今日は久しぶりに遠出をして赤城山へ向かう。前橋に到着した頃は駅前で気温9度。山は氷点下か?

鳥居峠(標高1400m)へ到着したのは10時過ぎ、ベンチでアンテナを設営して1.2Gを聞いてみると地上の交信が聞こえてきた。

陽が差してくるとそれほど寒くはなかった。鳥居峠で1時間ほど運用して思ったよりも温かいので長七郎山へ向かうことにした。

最初は広い登山道を歩き尾根に出てからは比較的細い尾根道となる。尾根を歩いている時は近くの山しか見えなかった。

しかし山頂は幻想的な景色が広がっていた。

【雲海?】

【関東平野を眺める、山の左端が大山、写真中央部に富士山、奥多摩、眼下に前橋市内が見える】

今日は1.2Gの12段ダウンチルトタイプの同軸コリニアと12段通常同軸コリニアを持ってきた。

しかし標高1579mの山頂では12段通常タイプは出番なし。

ダウンチルトの効果は恐ろしい150km離れた横須賀武山移動局(アンテナSRH999)が59-59だったのは驚いた。 12段ダウンチルトのせいか?むしろ直下の群馬局の方が弱い感。 千葉富里局はアンテナを群馬方向向けると全く聞こえなくなり・・栃木方向に戻した 本ブログの読者としばしラグチューモードになった。(正確にRSを表すと50-50だった←正確か?つっこみくる?)その方はJE2SDE局による神津島移動(430MHz)が筑波山方向からが一番強かったので不思議に思って調べ「同軸コリニア」にたどり着いたらしい。

1.2Gの同軸コリニアは製作が難しい!とのお話だったので「加工精度は0.5mm以内」等の話をさせて頂いた。

私も最初は何十本かカットして長さが規定値になっているものだけで使ったりした。

久々の1000mを超える山岳移動だったが、冬季にもかかわらず暖かく神秘的な景色の中で運用出来た。

交信頂いたみなさま、交信に至らなかった方も含め、ありがとうございました

1.2Gのダウンチルト完成

(2020/11/8 19:33:48)

1.2Gのダウンチルト完成

(2020/11/8 19:33:48)

今週は1.2G同軸コリニア、ダウンチルトタイプの総仕上げで14段のダウンチルトを製作した。

昨年の苦労もあって最近は通常コリニアと同等の時間で制作できる。

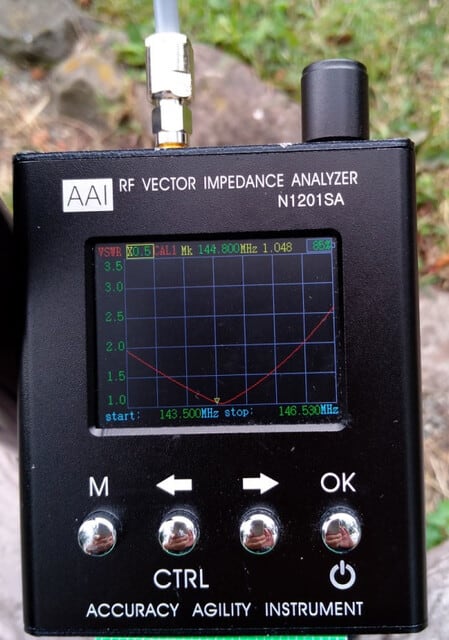

まずは手軽なVNAのN1201SAでダウンチルトの仮調整を行った。▽が共振点付近が1297.5MHz、十分な特性だ。

最終的にはminiVNAで測定、調整の仕上げを行う。

下の写真の左が通常の14段同軸コリニア、右がダウンチルト14段同軸コリニアだ。見かけは何も変わらない!

調整方法が違うだけ?

昨日7日はアルバイト先へ詰めていたため今日は山でアンテナのテストが出来ない!来週か?

今日は高台にある公園に出かけてふたつのアンテナを一応調べてみた。

下がその様子、同じ段数なのでサイズは変わらない。なのに聞こえ方は全く違った。

【左が通常の同軸コリニア、右がダウンチルトタイプ】

違法局?の交信が聞こえてきた。なぜかダウンチルト側で強く入感する。この場所は見るからにダウンチルトは全く使えない地形だ。

1295.2〜4付近で通常交信が入感していて通常コリニアで55と59だ。

ダウンチルトに切り替えると・・・うーん相当弱くなった。ダウンチルトとして機能をしているようだ。

来週は山岳移動して実験が出来るかな?

偶然にも?

先日1.2Gのダウンチルトを提供させて頂いたJJ1BBY局の関八州見晴台移動が入感していた。

20段同軸コリニア、GP-21、9段ダウンチルトでの比較実験していた。

こちらの通常タイプ14段同軸コリニアを傾けて受信すると50(20段同軸コリニア)、51〜52(GP-21)、55(9段ダウンチルト)の結果だった。

山から同様の実験を行ったことはあったが、自分の製作したアンテナの実験に参加したのは初めてだった。

アンテナを垂直にしたまま動かさない実験であればこの結果は妥当だ。

詳しくは連絡を頂けるだろう。恐るべしダウンチルト??

1.2Gダウンチルトアンテナ、すごいぞ

(2020/11/3 21:18:18)

1.2Gダウンチルトアンテナ、すごいぞ

(2020/11/3 21:18:18)

今日も1.2Gの同軸コリニアの実験だ!

標高140mの実験地では1.2Gの20段はいうに及ばず10段でも近くの山岳移動局には上向きに傾け、遠くの山岳移動局や地上局では下向きにする必要があった。

いずれにせよ下から飛んでくる電波が多い!ならばダウンチルトで解決できる?

とダウンチルトアンテナを製作しいつもの実験地へ向かった。もちろん比較のため通常の10段同軸コリニアも持ってきた。

【9段ダウンチルト同軸コリニア】

まずは不法局と思われる交信を受信。ダウンチルトでは傾けることなく入感する。通常コリニアでは傾けなければ弱い。

次は伊東市局だった。最初は大山反射で51、ダウンチルトは山岳反射には弱い。

次に房総半島向けに変わると59+となる。次はアンテナをどこへ向けたのか?55くらいに落ちる。

相手局が50(RS51)で聞こえる。

通常タイプ10段ではやはり傾けないと相手局は聞こえてこない!

結論:1.2Gのダウンチルトはかなり有効なようだ。

あとは16段程度でどうなるか(もっと良くなる?悪くなる?)を見極めたい!

430MHzで確率したダウンチルトタイプを1200MHzへ展開出来た。

※ダウンチルトは平坦な場所では使用できません。

2020年開催の関東UHFの賞状が届きました

(2020/10/25 8:24:35)

2020年開催の関東UHFの賞状が届きました

(2020/10/25 8:24:35)

毎年「関東UHFコンテスト」の表彰はハムフェアの会場で行われていた。

しかし今年はハムフェアが中止となり「関東UHFコンテスト」の賞状と副賞が先週送付されてきた。

今大会は430MHzと1200MHz部門電信電話・電信の入賞局の半数近くが同軸コリニア1本で優勝、入賞していた・・

当研究会にとって記念すべき大会だっただけにハムフェアの中止は痛かった。

で梱包を開いてみると、賞状と盾(これは例年通り)、今回は特別にUSBメモリも入っていた。

私は初めての2位入賞でこれまで手にしたことのない「銀」の盾を手に入れることが出来た。

銀だけは狙って取れるわけでないから・・・

これも交信頂いた皆様のお陰です。来年、また頑張れるかな?

全市全郡の移動を中止

(2020/10/10 6:50:40)

全市全郡の移動を中止

(2020/10/10 6:50:40)

昨年に引き続き、今年もコンテスト初日の移動日が台風となり・・今回は144MHzで島から参加!という計画が実現できなかった。

今回は一ヶ月前から準備を始めて万全の体制だっただけに残念。事前に発送する予定の機材が眼前に山積み。

荷物発送直前に台風発生のニュースがあり発送を見合わせ最後の最後まで諦めずに梱包を解いてなかったが・・船も欠航で万事休す。

予約してあった船も欠航でキャンセル料なし?!(嬉しくない!)

本当にコンテストは面白い!伝搬実験には最高の場だ。通常のQSOでは弱い局はほぼ出番がないが、コンテストでは弱い局をどれだけ拾うか(同軸コリニアの出番だ)で順位が入れ変わる

最近は伝搬解析結果をもとに移動地を選択しそこで最適なアンテナや新設計のアンテナで臨んでいる。勿論、使用するアンテナは同軸コリニアだけだ。

島に出かける時は普段使わない16段や20段そして中心に指向性を持つ 「同軸コリニアの位相給電」タイプ も(または この記事 )も投入する!!

残念!

自分のアンテナを製作

(2020/10/4 21:03:28)

自分のアンテナを製作

(2020/10/4 21:03:28)

最近の1.2G運用ではアンテナについて更に考えさせられる。

高利得のスタックアンテナも使ってみたいが・・望遠レンズのようなもの

最近では軸モードヘリカルも製作する寸前まで来たが・・結局エンドファイアー型アンテナだから・・(作るぞと意気込んだが)

同軸コリニアを知ってからは、自分の使用するアンテナはブロードサイドアレイを志向しているようだ。

1.2Gで20段を使いにくいと言いながら0.5°の角度差でS1〜S9に変化する信号を受信するのが逆にたまらない。

高利得アンテナ冥利につきる??

本日は自分の2mのアンテナが無いことに気づいた。で早速7段を製作した。流石にこの2ヶ月2mの製作依頼が多かったせいで1回で調整が終了した。

下記の測定レンジは143.5MHz〜146.5MHzとなっている。中心周波数は144.8MHzとなり問題なし。

SWR2.0以下は2MHzちょっとだ。6段の場合はもっと広くなる。

帯域は広ければ良いものではない。ノイズの混入量は帯域幅に比例している。6段より8段、8段よりも12段と帯域幅が減少するとノイズフロアが低くなることが確認されている。

最近は同軸コリニアの7段にハマっている?8段ではキレすぎ、6段ではノイズ性能のメリットが少ない。

なので7段なのだ。あと段数が少ないと移動で給電点を上げられる!!

本日も1.2Gの移動運用

(2020/9/27 10:42:44)

本日も1.2Gの移動運用

(2020/9/27 10:42:44)

先週は20段コリニアで日光局と59-59で交信できたが、20段では切れすぎS最大にするには0.5°単位での仰角調整を余儀なくされた。

今週は新たに10段、14段の同軸コリニアを製作して仰角調整の変化を実験だ!近くの高台公園の展望台へ移動した。

【一番上が20段、新たに製作したアンテナ、左下が14段、右下が10段】

最初、10段で試してみる。20段と比較すると流石に仰角の切れは鈍っている感じだ。しかし50km以内の山岳からの電波は若干上向き。

地上局からの電波はアンテナ下向きと基本は変わらないが変化は緩やかだ。

【1.2G 10段同軸コリニア、トップエレメント付近をタイラップで押さえている】

山岳移動局がアンテナを固定させているようで信号が変化しなくなった。そこでアンテナを14段に取替えてみた。

10段、14段で聴感上聞き分けられる変化があるのか?利得差は最大でも1dBから1.5dB程度のはずだ。

14段に取替えてS最大位置を探す。10段ではノイズも少しあったけれど14段ではノイズが消えた。14段と10段の差が分かるぞ!

ただ仰角、角度調整はより微妙となり段数の増加の影響が伺えた。この時、正確に電界強度を測定するためのハンディスペアナを持ってくるのを忘れたことに気づく。

次回はスペアナで計測してみたいと思う。

【1.2G 14段同軸コリニア】

結論:

特に1.2Gでは

10段程度の同軸コリニアで目的局を探した後で、最大強度で交信するために10段を超えるアンテナを傾ける(向ける)のが良いだろう。

20段のコリニアは確かに破壊力はあるが、それはピタリと方向、角度が合ったときだ。(逆説的だが ここを 再度読んで欲しい)

特に角度を固定して設置する使い方では20段ともなるとむしろ悪い面だけが強調される結果となる気がする。

ところで

今回コリニアでS1で完全に了解できる山岳移動局へ声をかけてみた。ところが応答がないのだ。CQが停止することからすると呼んでいることは分かるらしいが・・・

そもそも同じリグ、同じ出力・・アンテナが異なるだけ。実はこの件は他の方も経験している・・私は430MHzでも経験がある。

共通しているのは山岳移動局、そして10エレ以下のループまたは八木。

同軸コリニアの方が7〜10dB耳が良いのでこちらは完全に了解できても・・相手は了解できないのだ。

山岳移動局に「同軸コリニア」を勧めるのはこの点に尽きる!

八木やループでは呼ばれていることさえ気づかないのだ。

1200MHzの20段同軸コリニアが超ヤバイ!!

(2020/9/22 20:57:05)

1200MHzの20段同軸コリニアが超ヤバイ!!

(2020/9/22 20:57:05)

430MHzで16段の同軸コリニアは1°の角度でSが大きく変化する。これは山岳移動でなくても簡単に体験出来る。

最近は1.2Gで20段のオーダーが多く・・・本当に大丈夫??と疑問に思っていた。しかし、簡単に移動できる機材がなかった。

DJ-G7を手に入れることが出来たので標高140mのいつもの実験値へ足を運んだ。早速1.2Gを聞いてみる!

数局の交信が聞こえてきた。最初は日光市移動局(距離は145kmあった)。垂直ではSは2-3、試しに傾きを変え下向きにするとほぼS9まで上がって来た。

下記の写真がその時の傾きだ。地表に向かって10°近くは傾けたか?地表から電波が湧き上がって飛んできている?

次に聞こえて来たのは今熊山移動局(標高500m)。まるで前回の移動時と同じ移動地の組み合わせで周波数が変わっただけだ。

近場の山岳移動局はアンテナを2-3°上向きにする必要があった。

やはり1200では20段(間違いなく16段も)はキレすぎで・・勿論、写真のように傾きを変えながら使うと強力な武器となることが分かった。

先の岩熊山局もアンテナを垂直にすると聞こえなくなった!!

430MHzでさえCQは8段で出して・・最大でも 12段と考えていたが

1200ではより当然の結果かも・・・

430MHzでの実験では日光局はダウンチルト、今熊山局はノーマル同軸コリニアがSが良かった。

1200MHzでもアンテナ角度を考えると、日光局ダウン、今熊山局はアップとの結果となった。

角度を簡単に変える装置が欲しいな!!

この4連休は、二日間はアンテナ製作、三日目は無線機の修理、今日は1200の疑問解決と充実した休みとなった。

衝撃の事実 同軸ケーブル 都市ノイズ プリアンプ??

(2020/9/4 4:59:48)

衝撃の事実 同軸ケーブル 都市ノイズ プリアンプ??

(2020/9/4 4:59:48)

先日同軸ケーブルの損失について書いた。

都市部のノイズレベルの高い環境下では5dBの損失と1dBの損失を持つ同軸ケーブルが受信時に与える影響差は0.4dBしかないことが分かった。

(で極論して都市部では430MHzでも5D2Vで十分と書いた)

この数字の意味をAさん一家を例に上げて分かりやすく??説明したい。Aさん一家はダブルインカムで大のギャンブル好きだ。

月に100万円をギャンブルに投入している。(つまりギャンブル=ノイズだ)

当然生活は苦しく食費2万円を1万円にしようと話し合っている(食費=同軸の損失)

「食費を削って102万円を101万円で生活する」これをdB計算すると食費を3dB減らす、つまり同軸の損失は確かに減少している。

しかし、全体に与える影響をdB計算すると10log(101/102)=0.428dB、全体へ与える影響度はこの程度という数字だ。

先の記事は3dBの食費を減らしても0.4dBしか影響しないの意味だ。(既に分かっている人も多いか?)

Aさん一家は食費(同軸損失)を云々する前に「ギャンブル」への資金投入(ノイズ)をもう少し減らせば良いだけだ。

Aさん一家を笑ってはいられない。

この意味するところは、特にVU帯での

無線設備は総合的な判断でボトルネックを分かった上で「同軸損失」「プリアンプ」を考える必要があるという事だ。

【ノイズ再考】

下記の写真は色んな場所で登場してくるので見飽きた、聞き飽きた方も多いだろう。

最近、同軸コリニアを使用されている方も多くなったのでまとめの意味で再度書く。

これは2018年6月に横浜の標高30mの高台でメーカ製5/8λ8段GPアンテナ(11.4dBi)と12段同軸コリニアの比較実験の結果だ。

持ち込んだ機材はアンリツのスペアナ、 ハンディスペアナ 、リグはIC7100(これは訪問先所有)

メーカ製GPはアンテナ高も高い、仮設のコリニアは変換コネクタや3Dケーブルを動員してどうにかシャックへ同軸を届かせた。

同軸ケーブルの損失的には圧倒的に固定GPが有利だった。

実験を始めたがSメータ的にはメーカ製GPの方が上のことが多かった。(今から思うと当時は これに 気づいていなかった)

ところがメーカ製アンテナで全く聞こえていない信号が聞こえる。しかも1つ2つではない!!

直ちにスペアナでメーカ製アンテナの信号レベルを確認すると-98dBmだった。

これで433.84の信号の入感がない。何が起こっている?

瞬時に同軸コリニアに切り替えた。その時の衝撃は忘れようもない。すべての意味が理解できた。

理論計算、利得解析等なにをやっても同軸コリニアの優位性が見いだせなかったのに、この数字は衝撃だった。

有名な学者達にも否定されてきた同軸コリニアの本性が見えた瞬間だったのだ。

同軸コリニアで入感するこの局の信号強度は-104dBmだった。それがクリアに聞こえている。

スペアナで確認するとこの機材の測定限界まで見えている。少なくともノイズフロアは-115dBある。

同軸コリニアのノイズフロアは-115dBm、メーカ製GPは良くても-100dBm。

この差は少なくとも15dBもあった。その結果、宮城の港湾土木メーカからのレポート、「AIS用の同軸コリニアがメーカ製GPの3倍も受信出来た。」(10倍の面積)ことの意味も分かった。

アンテナだけで15dBも差があっては、メーカ製GPでは10DFSAに取り替えようが、プリを入れようが同軸コリニアに敵うわけがない。

-100dBm以下の信号は何をしようと取れないのだから。

これが結論だ。

世の中は面白い!この記事を読まれた埼玉の局(彼はループアンテナを製作、販売されていて、元アンテナメーカの方)が追試を行った。

結果を書くなら7エレループのスタックと比較しても12段コリニアは7dBノイズフロアが低い、との結果だった。

(7エレループx2のゲインではノイズフロア7dBを埋めることが出来ない!)

ところでなぜ同軸コリニアはノイズが低いのか?理由は2つ

●同軸コリニアは非常に帯域幅が狭い

同軸コリニアは段数が多くなると一般的に帯域が狭くなる。144MHz8段や430MHz16段ではSWR2.0はバンド内を確保するのがやっと

また、中心周波数から1%程度離れると10dB以上の減衰が急激に発生する、フィルターとしては非常に優秀

●垂直面が地上に向いてない

エレメント数の少ない(10ele以下)ビームアンテナは地面にもパターンが向いている=ノイズも拾う

ということだ。

以上の事実が判明すると・・

このアンテナはバンド内がSWR1.0となり非常に良いものだった!!みたいなコメントには要注意だ

場所をわきまえていう必要がある!ノイズの低い場所では真、都市部では限りなく偽

今日もいろいろ書いてきたが、パワーポイントで20-30枚の実験データと詳細説明を書かないと俄には信じがたい事実が多い。

逆に書いたとしても読む気にはならないだろう。

受信環境の向上には下記の手順が正しいだろう

1 受信設備のノイズ環境を調べる(ノイズレベルが-100dBmあったら同軸損失、プリを入れても無意味)

2 その上で設備強化方針を立てていく

アンテナゲインを上げる(ビーム系ならば簡単)

ノイズレベルを3dB下げればアンテナゲインを3dB上げるのと同等の効果

(HFでは微小ループが上記にあたる、ゲインの減少以上にノイズが減る。また同軸コリニアもノイズ削減には非常に有効)

アンテナを屋根より1mのところから2mへ上げると最大6-12dBの伝搬損失を軽減できる可能性あり

3 設備に頼る(伝搬損失やノイズ低減から考えると、意味は少ない気がする)

同軸の損失を下げる

プリアンプを取り付ける(最大でも3dBの効果)=同軸の損失補償

商業誌CQhamradioには掲載してもらえないと思うけど、真実を書いた。

実際に「同軸コリニア」を使用された方は実感できることを書いていると思う。理論、原理的にはこれが

「同軸コリニア」の耳の秘密だ。多くな方が同軸コリニアを使って頂ければ、「呼んでも取ってもらえない」ことが減るのにと思う今日この頃。

同軸コリニアのまとめ

(2020/8/30 22:05:33)

同軸コリニアのまとめ

(2020/8/30 22:05:33)

山岳移動に9エレループと同軸コリニアを携えて交信していた頃に感じていた疑問が同軸コリニアユーザ様からの報告と伝搬理論で次々に解明されて来た。

理論だけでは机上の空論の可能性があり、実験結果だけで判断すると異常伝搬を本質と捉える可能性があり危険だ。

当時の疑問と次々に解明された事実をまとめてみたい

①9エレループで聞こえる局はSの差はあっても全て8段同軸コリニアで聞こえた

②同軸コリニアで聞こえる局が9エレループでどこを向けても聞こえないことがある

③八木やループアンテナで一番強い方向に向けるとビーム同士とは全く異なる方向が一番強いと指摘される

④メーカ製GPを遥かに超える耳を持っている

⑤山の裏側の局と交信が出来る

判明した事実

・ノイズフロアが他形式のアンテナよりも7〜17dB低い(←最大時で17dB低い)

・上の結果と言えるのが15エレスタック並みの耳を持つという報告だった

(確かに京都局からスタックアンテナに先んじて1エリアと交信できたとの報告は1年前にあった)

15エレスタック並みの耳では9エレループがかなうはずもない。

①②④は解決。

メーカ製GPや10エレメント以下の八木及びスタックとの差はノイズフロアの差が一番大きい。

普通はアンテナ比較はSメータで行うがこれではアンテナの本質が捉えられない!ビームアンテナベースの比較方法だ。

この活動のひとつの目的はビームアンテナの常識と異なるGP系の常識も理解して頂きたいからだ。

・眼下にある海面の反射が異常に強いまた面反射で伝搬する

同軸コリニアの特徴は正にこれだ。これで移動運用すると必ず奇妙な伝搬に遭遇する

上の甲府盆地との交信は衝撃だ!お互いGPだったか?ビームアンテナならば一体どこへピンポイントでアンテナを向けた?

GP系には富士山反射なんてあるわけがない!360°に電波を放射しているからね。どちらにせよ丹沢の面反射や海面反射がほとんど。

昨年は丹沢の380m南斜面に移動した。新宿まではギリギリ見えるが埼玉は山影だ。眼下に江ノ島も見え相模湾が広がる

試しに普通の同軸コリニアで受信すると伝搬実験協力局の埼玉局は入感がない。ところがダウンチルトタイプでは何の問題もなく入感する。

反射面は海面しかない。ま八木同士でも海面反射は出来るだろうけど・・地上との海面反射交信は絶対に出来ないだろう。

熱海の山に移動して同軸コリニアで日光と伝搬実験を行ったことがある。

当日はお互い日光からは(ビーム方向南西←至極当然)51-51という結果だったけれど・・1年後のハムフェアで報告を受けた。

つくば方面(ビーム方向は南南東←ほんまかいな)に向けると強かった!と・・地図を見れば分かるが間違いなく東京湾からの反射波だろう。

こんな話をしはじめると枚挙に暇がない??

ま、ビームアンテナしか使用経験がない方には全く分からない話だろう!

③⑤もこれで解決した。

・最後に最も不思議な伝搬、拾い集めて音にする!

一番不思議な現実は、神津島や八丈島⇔飯田市が交信できたことだ。

実はこの伝搬方向には南アルプスが被っている!伝搬計算を行うとどんなに計算して交信できないレベルになる。200k近くあるから。

また2000mの山から20kしか離れてない!

XX山反射もありえない、理由はお互いにGP同士だから!!山頂付近の電波を集めて+20dBレベルを上昇させないと55-55での交信は無理。

以上が研究結果のサマリーだ。

でも調子に乗ってビームアンテナに混ざって同軸コリニアで「呼んで」も応答はないかもしれません。

・そもそも八木やループと相性は悪く、ビームアンテナ側では弱い

・お気づきでしょうがノイズレベルが低いのはこっちだけとするならば・・相手には聞こえない可能性があります。

↑これも同軸コリニアが飛ばないと評価する人の誤解です。低ゲインの八木は実はノイズレベルが高いのです。

X7000では聞こえなかった局を同軸コリニアで聞いてX7000で応答してみました。

応答がありました。X7000は聞こえてないけど、飛んでいました。

CQが楽に53で聞こえているのに応答してもCQが続いている、こちらの方が出力が高いにもかかわらず。

ゲインの低い(つまり10ele以下)、ビームアンテナを使っている局との間ではよく起こります。なので相手局は山岳移動局の場合が多いです。

アワードハントで移動局を取りたい時は見つけるのは同軸コリニア、ゲットするのは20eleスタックを使って下さい!

以上の特徴って「コンテスト向き」ですよね?関東UHF 430MHz部門の優勝者は同軸コリニアだけで戦っていますから。

では