無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

ありがとうって伝えたくって

(2025/9/5 23:35:55)

現在データベースには 97 件のデータが登録されています。

衝撃の事実 430MHzでも同軸ケーブルは5D2Vで十分!

(2020/8/29 5:22:27)

衝撃の事実 430MHzでも同軸ケーブルは5D2Vで十分!

(2020/8/29 5:22:27)

今回も少し違った視点で結論は衝撃かな?

私は皆さんとは少し異なる無線生活があります。同軸コリニア教の教祖として同軸コリニアアンテナを抱えて現地へ比較実験に出かけます。

そこでいつも大きな疑問に感じていることがあるのです。それは

比較実験場所に出かけ太い同軸ケーブルでリグまで引かれている比較対象のアンテナのそばに仮設の同軸コリニアを設置します。

持参するアンテナを仮設するので使用する同軸ケーブルは寄せ集めの3Dケーブルやら5DFBやらコネクタはSMA-Pなので変換コネクタも2,3ヶ所に挿入して比較実験を始めます。

つまり同軸ベースでは常設アンテナに比べ同軸部分で最低3-4dB以上のロスが発生しアンテナ高も低いのです。にもかかわらず利得的に同等レベルのアンテナより8段同軸コリニアの方が圧倒的に耳が良いわけです。

本当に同軸ケーブルの損失は影響しているのだろうか??これが今回の疑問です

調べるとアンテナからリグのAF出力までの総合性能指数があることを知りました。

簡単には

総合性能=アンテナ利得/(ノイズ【アンテナノイズ+プリのノイズ+リグのノイズ】x同軸ケーブル損失)なのです。

式を見る限り同軸の損失が直接性能に影響しているように思えます。計算してみました。

アンテナ利得を控えめに10dBで計算しました。大きい数字ほど性能が良いのです

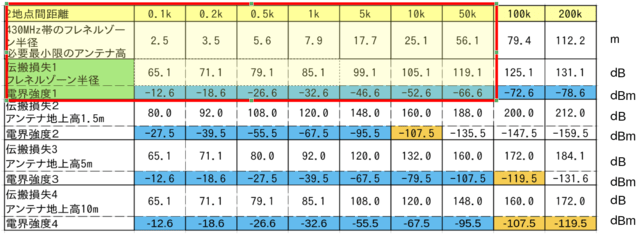

まず黄色の部分を見て下さい。正に同軸の損失差だけ性能が低下することがわかります。

では黄色の部分はどんな状況なのでしょうか?実はほぼ外来ノイズ0の世界の話です。

現在のリグの性能は最低でも-120dBm以下の電波の受信が可能です。ノイズ0(ゼロ)の理想世界ではリグの性能がフルに活かせますね。

また山岳移動時は理想にかなり近い環境にあります。

結論1

同軸の損失分だけ性能が低下するのはノイズのない理想世界の話である

では現実の都市部のノイズはどのレベルにあるのでしょうか?

こんな研究をしていると都市部のノイズレベルを知る必要があり調べてあります!

都市部では430MHz帯でも現在普通のアンテナでは-100dBから-105dBのノイズレベルがあります。UHF帯はノイズが究極まで低いのは過去の話です。

詳しくは ここ をみる

上の表でノイズレベル-100-105dBm時の同軸ケーブル損失と性能の関係が赤枠で囲んであります。

例を上げてみます5D2Vでアンテナまで同軸を20m伸ばします。このとき

5D2Vは10mあたり1.85dBの減衰、20mならば3.7dBの損失です。これと10FBを比較します。

10FBは10mあたり0.72dBの減衰、20mならば1.44dBの損失です。その差は2.26dBです。

赤枠で2.5dB損失ケーブルと5dB損失ケーブルの差が2.5dBです。この例では同軸ケーブルでの損失2.26dBが総合性能に与える影響度は僅か0.3dB以下です。

0.3dB差をそれは大変!と思う方は先にアンテナを同軸コリニアに変えてくださいね。

赤枠から青枠へ移動して下さい。これが同軸コリニアの総合指数です。(劣悪な環境下でのノイズに強い)

0.3dBを問題にするならば6dBは生死にかかわると思いますが?

結論2

現在の都市部ノイズ環境下では同軸ケーブルの損失は無視しても構わないほど小さい

私は430MHzで3D2Vを使用していると話すとほぼ全員が

「430MHzで3D2Vはないでしょう」的な話になります。移動地では4-7mのケーブルですが。

先のブログ・・アンテナは高さが重要!を読まれた方は3D、5Dケーブルを使用してでもアンテナ高をあげたほうが良いことを知っています。

冒頭の「本当に同軸ケーブルの損失は影響しているのだろうか??」の問には

同軸ケーブルの損失はあまり影響してない!のです

「ハンディ機直付」問題は結論2からも完全否定が出来るのです!!

直付問題はともかく結論2でひっくり返る方は多いハズ。

同軸コリニアの製作の代行的なことを初めると皆様から色々質問を頂きます。

いい加減に答えることも出来ませんので必死で調べ計算し実験を行います。

そこで得られた結果をここで共有させて頂いています。本当のことが分かったのも皆様のおかげです。

ありがとうございました。

次に書くのはプリアンプについてです。これはどんな結果なのでしょうか?お楽しみに・・いやな予感しませんか?

アンテナ直付?

(2020/8/24 22:40:47)

アンテナ直付?

(2020/8/24 22:40:47)

前提条件

周波数帯 430MHzで計算

アンテナ利得 双方合わせて10dB,出力10Wとしている

また都市部での10エレ以下のアンテナでは受信限界は-100dB(普通)〜-105dB(良くて)

同軸コリニアの受信限界は-115dB

電界強度2〜4が現実的なアマチュアの交信だ

上記表の赤枠は電波伝搬の基礎的な理論「フレネルゾーン半径」の60%を計算したものだ。本来見通し距離に使用するもので100k、200kは本当は対象外だ。(標高300mの見通し距離が50km)

「フレネルゾーン半径」とは見通し距離、2地点間のある距離で伝搬損失が最小限にするための必要な高さ

言い換えれば障害物から上のアンテナの高だ。2地点間の間に障害物があるときは、その障害物からのアンテナ高と読み替えればよい。(15mのビルならそこからの高さになる)

2地点間が1kmとするとフレネルゾーンは7.9m、5kmならば17.7mとなる。

「フレネルゾーン半径」を確保出来なかった場合は別の伝搬損失計算となる

平面上で距離1kmのときフレネルゾーン半径は表より7.9m

アンテナ高1.5mのときの1km先の損失は120dB

アンテナ高5mでは1km先の損失は92dB、アンテナ高10mで損失85.1dB(フレネル半径を超えているので減衰最小)

この損失の関係は何km先でも変わらず!

つまりアンテナ高5mと比較してアンテナ高1.5mでは28dB(630倍)も損失が大きい

アンテナを直付してケーブル損失はないが・・遥かに大きな利得を失っている!ということ理解している?

まだまだ続く

430MHz10段コリニアは15eleスタックと同等!!の受信能力?2/2

(2020/8/19 21:01:15)

430MHz10段コリニアは15eleスタックと同等!!の受信能力?2/2

(2020/8/19 21:01:15)

最近は同軸コリニアの伝搬特性や性能に関して解説してきた。

このBlogを読んだ方々は「Sメータの振れはアンテナの性能に直接関係ない」というごく普通の事に気づいたと思う。

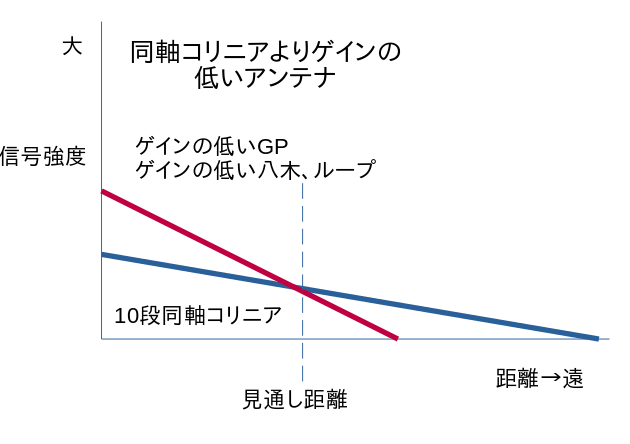

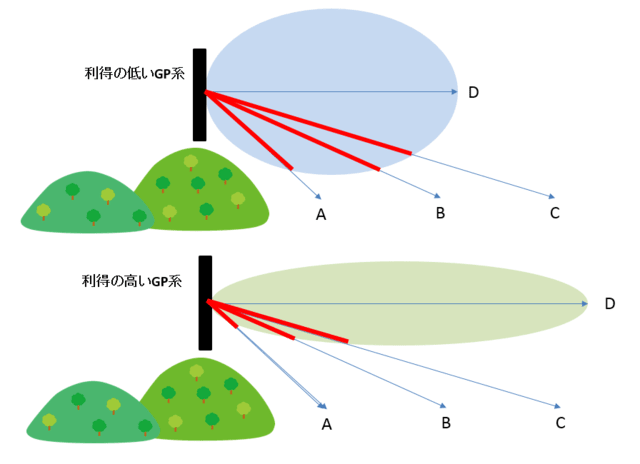

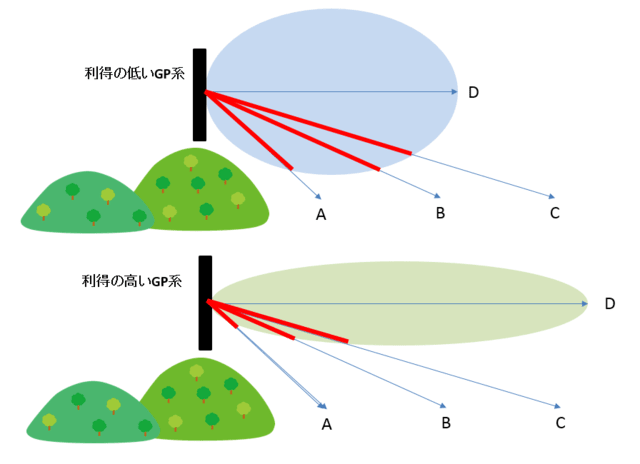

X7000等、10エレ以下のループまたは10エレ以下の八木との信号比較は下図のようになる。

つまりゲインが高いGP(青線)は、他形式のゲインの低いアンテナ(赤線)と比べると見通し距離内では理論的には信号強度が低くなる。

(ロケ、アンテナ、コンディションにもよるので簡単ではないが)

真価を発揮してくるのは見通し外距離に入ってからだ。見通し内にじゃまするものがなければ標高300mでは50km、30mでは20kmだ。

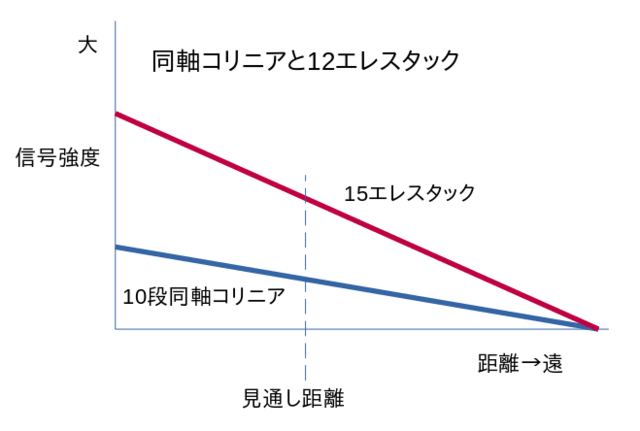

先のBlogで「430MHz10段コリニアは15eleスタックと同等!!」と書いたが・・信号強度的には下図のようになる。

青線が同軸コリニア

ビームアンテナと同等のゲインを持つ同軸コリニアだが、圧倒的にビームアンテナの方が信号が強いに決まっている。

片側の狭い範囲にエネルギーを集中させているからビームアンテナと呼ぶ。ただ距離が遠くなればなるほどその差は小さくなる。

同軸コリニアの恐ろしさは・・この受信距離を360°で維持していることだ!!分かりやすく書くならば12エレスタックの耳が360°を睨んでいるわけだ。

「エネルギー保存則」(エネルギー総量は変わらない)に従っているだけ。

前回の内容を12エレスタックと同じ信号強度!!!なんて思ってないよね??

最後に・・気になっている迷信を

「3エレ4エレループ」を無線機に直付するのが当然のように宣伝されているが・・・

実験された方はいるのだろうか?実験データは??

勿論、私は同軸コリニアで実験済!!

430MHzでハンディ機直付の同軸コリニアをはずして

ロスの大きい20m5D2V(途中に変換コネクタあり)で給電し展望台に上げた方が圧倒的に飛んだ!!

直付のメリットも少しは分かるが・・・デメリットの方が大きいと思うのだが!

私もかつてループアンテナを使っていた。

430MHz10段コリニアは15eleスタックと同等!!の受信能力?

(2020/8/16 17:08:18)

430MHz10段コリニアは15eleスタックと同等!!の受信能力?

(2020/8/16 17:08:18)

同軸コリニアを利用されている方からよくレポートを頂くのが

「弱くても同軸コリニア側で聞こえていれば、取って貰えた」というレポートだ。これは144MHzでは非常に多い。

やはりSSB主体であることが関係していると思う。

今回は9エリアで活躍されている430MHzSSBerの方が盆休みに行った比較実験結果を紹介したい。

10段430MHz同軸コリニアを8月13日に仮設して頂き、その後使用して頂いている。

以下全て原文通り・・・

使用リポートになります

このお盆休みの430の移動局などワッチしたのですが

430ssbで北は秋田県仙北市移動、西は大阪固定と京都舞鶴市移動を確認しました。

福井移動局をワッチしていて1エリアもそこそこ聞こえてきました。

強力なダクトは出ていない日でした。

体感的には15エレスタック程度の耳があると思いました

それで無指向性ですから素晴らしいです。

これは大満足のアンテナです

ありがとうございます。

(流石に430SSBの専門家だけあり最初に頂いたレポートが170km先の局でした。先のBlogで書いた通り見通し外での比較がされていた)

上記に近い内容は「同軸コリニア研究会」の このページ からも読み取れる。

(この時に430MHz帯の実効ゲインを計算済みであり、スタック八木のゲインも調査済み)

先のページからグラフから読み取るとX7000よりも5-6dBノイズフロアが低い。

これはSメータでなくスペアナで読み取っているから非常に正確だ。

当時の計算でもX7000のカタログスペックは11.7dBi

これを基準にするとノイズフロアが低い10段同軸コリニアはトータルゲインは11.7dBi+5ないし6dBi=16.7-17.7dBi

このゲインはRADIXの12eleスタックを超えている計算値だった。

9エリア局の比較実験は

過去に検証して放置されていた仮説、

「8-10段同軸コリニアはRADIXの12eleスタックを超えている」

を証明する結果となった。(ここでは受信性能を言っている、かといって飛ばないなんて一言も言ってない、それは別途書く予定)

ところでこの9エリア局長様から頂いた貴重な情報も掲載します。

「実は20年ほど前ですが、私の430の1エリアビームに新宿区だったと思いますが

FMでCQが聞こえる人がいまして、訪ねるとコーリニアだと言っていました。

無指向性アンテナで交信できた1エリアはその方のみでしたから不思議なアンテナと思っていました。」

色々な情報そして伝搬実験を実施して頂き、ありがとうございました。

大変感謝致します。

新しいマルチメーター購入!!

(2020/8/15 10:12:11)

新しいマルチメーター購入!!

(2020/8/15 10:12:11)

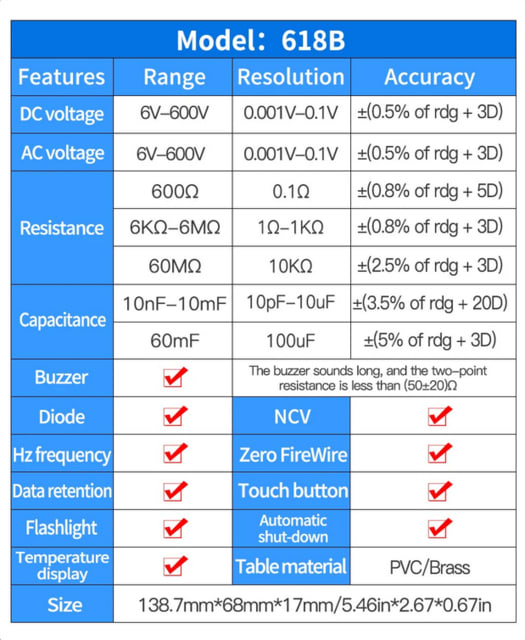

現テスターは1000円ちょっとのデジタル・マルチメータだった。

同軸コリニア製作時の最終段階の「ショートチェック」を抵抗測定で行っている。このマルチメータは特に抵抗測定のレスポンスが悪く4-5秒かかった。

更に電池交換ではビスを外して電池を取り替える面倒さもあった。

で最近はご多分にもれず中国のサイトから部品等を購入することもあるのだが・・ふと目にしたのはマルチメーターだ。

価格は2000円を割っている。

LCDバックライトでDualCPUと書いてあった。サイズは5inchスマホサイズで厚さは18mmなのでコンパクト

スペックを見ると精度もレスポンスも悪くない。中国製品なので本当にスペック通りか気になったが最新鋭マルチテスターを仕入れることにした。

結果は非常に良好で

視認性が格段に向上、サンプリングレート3回/秒だけあって高速。

電池も単4充電池2本で取替えも簡単。DualCPUも間違いなさそう。

手元の電池やら抵抗値やら測ってみたが高速で快適!静電容量も測定できる!

送料込み2000円ちょっとで到着まで2週間かかったが非常に良い買い物だった。

AC計測時は周波数も同時に表示されてDCDC電源の発振確認もオシロ無しで出来る。

マルチメーターを使用する機会の多い方にはオススメだ。アマチュア的な測定ではこれ以上の精度と機能は必要ないだろう。

大山見晴台移動運用で430MHz8段ダウンチルトアンテナ試験を実施

(2020/8/11 16:42:38)

大山見晴台移動運用で430MHz8段ダウンチルトアンテナ試験を実施

(2020/8/11 16:42:38)

休みに入って手持ちのアンテナを整理していると見慣れない同軸コリニアが出てきた。

「19.12.31」「433.5 ダウン」??

これまでダウンチルトは16段以上しか製作してなかったが、昨年末に430MHzの8段ダウンチルト同軸コリニアも製作していたようだ。

この頃、アップチルトの同軸コリニアの製作依頼があったのでついでに8段を製作したのを思い出した。

箱に仕舞っていたので一度も使ったことがない。そしてこのアンテナはダウンチルト角を浅くしている。

(アップもダウンもチルト角のコントロールは行っている)

430MHzの8段ダウンチルト同軸コリニアの実験のために大山見晴台(765m)へ出かけた。

下記は運用地の全景。木の向こう側に関東平野が広がる。北西から南西はは大山山頂と尾根が塞いでいるロケだ。

本当は標準の同軸コリニアと比較する予定だったけれど、同軸切替器が不調で動かずダウンチルトアンテナだけでの試験となった。

最初は受信テストだ。全CHを丁寧にワッチしてみると福島が聞こえる。

福島、八溝山・・これ聞こえるのは当然

福島市の局が2局聞こえた。1局はモービル、もう1局は移動局

(700mの尾根筋にはよく出かけるが通常コリニアでは入感したことがない)

【ダウンチルト全開】

一通り受信をしてからCQに切り替えた。応答頂いた局から質問が来る

「今日は大山山頂からも局が出ているんですが、中腹の局の方が強いのはどうしてですか?」

出力の違いか?とも思いながら

「このアンテナはダウンチルトタイプと言って宇宙空間へ無駄な電波を出していません。水平線から下へ電波を放射しているので無駄な電波は出ないのです」

と答えた。

また面白いのはダウンチルトでは50km程度距離があっても1W ハンディ機のホイップアンテナで送信して59で受信できる

(この時期は暑いのでリビングからハンディ機が多い)

以上のことは標高150mの別の実験地で70km先のハンディ機の交信が受信できるので驚きはない。(このとき通常コリニアでは受信できなかった)

また福島市とも交信が成立しノンプリ55のレポートとなった

このダウンチルトタイプは前のブログ的に表現すれば水色が下を向いてかつ水平線から上に電波がほとんど出ていない。

ということだ。見通し距離外では津波のように山も街も飲み込むように電波が飛んでいるように思える。

この調子ならば宮城に電波は到達していると思う。

予想通り「ダウンチルト」は想定通りのパフォーマンスを発揮しているようだ。

アンテナの伝搬比較について?

(2020/8/10 19:18:48)

アンテナの伝搬比較について?

(2020/8/10 19:18:48)

6月は同軸コリニアの製作依頼が10件以上頂いた。それから3週間何も来ないと思っていたら先週だけで7本の依頼を頂く。

ところがだ4本製作したところで同軸ケーブル、熱収縮テープ、自己融着テープが残数僅かとなって製作中断、製作部材の発注を行う羽目に。

今週無事に部材が届き製作を再開した。

これまで同軸ケーブルは50m単位で購入していたがこの調子で製作依頼を頂くとあっという間に無くなるので今回は100m巻きを購入した。

今度は100m巻では余ってしまうか?

【同軸コリニアの主要部材3D2V】

今週製作、調整を終えた同軸コリニアは下記の通りだ。

左の上は430MHz10段同軸コリニア、左下が430MHz6段同軸コリニア。

右の上は351MHzデジタル簡易無線用8段同軸コリニア、右下が1.2G16段同軸コリニア。調整済みで発送を待つのみ!

ここからが本題!最近は同軸コリニアとメーカ製のGPを比較したブログが散見される。

そこでは決まって「飛び受けともに同軸コリニアが全敗」と書かれていることが多い。

これは正しいのか?

全敗の理由が『固定設置かつS』で比較したのであれば完全に認識が間違っている!説明しよう

下図を参照頂きたい。

利得の低いGPは垂直面パターンが広い。(水色)

一方、利得の高いアンテナは垂直面が狭くなった分、前方利得が向上するわけだ。(D)

下図のようにA、B、Cの地点での送受信の信号強度は赤線の長さで表される。

つまり下図を見れば明確で理論的にはA、B、Cのどの地点で計測しても利得の低いアンテナの方がSが強くなる。

(赤線がSメータと思えば良い)

これでゲインの高いアンテナが負けたと書かれているのでは?

なんのことはない、八木であれば送受信方向にアンテナを正しく向けて評価する。

なのにGP系アンテナは送受信方向を正しく正対させずにサイドやバックからの送受信で評価しているようなもの。

この評価は正しいのか?

では正当に評価するにはどうしたら良いのか?

アマチュア無線といえど「科学」だ。理屈を分かって正しく評価する必要がある。

どうすればよいか?簡単だ!

●送受信地点へ向けてアンテナを傾けて評価すれば・・正当に評価出来る

→しかしこれは実運用で仰角ローテータを取り付けろと言っているのと同義・・現実的ではないかも

●見通し距離外で受信比較すれば良い

→この領域ならばゲインがものを言う

こう考えると高利得のGP系のアンテナの設置、取扱が非常に難しいことがわかる。

遠くに飛ばそうとゲインを上げると近距離が聞こえなくなる、近距離を優先するとDXは難しい。

アンテナを適材適所で選ぶのも実は大変なんだ!!

関東UHFを同軸コリニアが制す!

(2020/7/28 17:37:49)

関東UHFを同軸コリニアが制す!

(2020/7/28 17:37:49)

昨日メールを確認すると思いもかけない情報が届いていた!

「貴殿のマニアルで作成した10段コリニアアンテナにて今年の関東UHF A430部門の1位です」

「八木アンテナなど他のアンテナは一切使わず、10段コリニアアンテナ1本で勝負しました。同軸コリニア恐るべしですね。」

という事は関東UHFで同軸コリニアのみで戦った局の成績は

A430 1位

B430 1位 、2位

B1200 3位

勿論、同軸コリニアを使えば必ず勝てる訳ではないが使用されている局はその特性を正しく理解して移動地を選択している結果といえる。

正直、同軸コリニアがコンテストには広がって欲しくはなかった(研究会の活動目的は達成?)

【御蔵島での運用風景,10mポールと16段同軸コリニア】

レピーター用同軸コリニアを発送しました

(2020/7/5 9:47:55)

レピーター用同軸コリニアを発送しました

(2020/7/5 9:47:55)

レピーター用同軸コリニアを現地へ発送しました。

今回発送したアンテナへ交換時のレピーター局の伝搬状況を解析してみました。

解析は同軸コリニアかつレピーターに合わせた設定となっています。愛媛県宇和島からの伝搬状況です。

色分けを解説すると緑色部分はS9-S5程度で入感する地域。黄色部分はそれ以下の地域です。この色付け部分は直接波の到達部分を表します。

四国の西部沿岸部なので山口、大分、宮崎沿岸部はフルカバーしています。広島市もカバー範囲です。

特に大分県内はフルカバーの様相で内陸部は熊本の阿蘇外輪山外側まで到達しています。

松山より大分、宮崎、熊本との交信の方が容易であることがわかります。

では松山市内の伝搬は?ロケには影響されるが

ビームアンテナ

1.海の反射は強力、国東半島側に向ける

2.南の山岳地帯に向ける

GP系

3.海からの反射も山岳からの伝搬も受信出来問題なし

と予想している。

関東UHFの結果が発表されました

(2020/7/1 19:05:42)

関東UHFの結果が発表されました

(2020/7/1 19:05:42)

関東UHFコンテストの結果が発表となりました。

430MHz電信電話の優勝局7N4AJE局はダントツのトップでした。私は2位に入賞することが出来ました。

そして「コリニア研究会」悲願の?1、2位です。

これは皆さんの声援あっての結果です。

ありがとうございました!!

勿論、両局とも同軸コリニアアンテナのみ使用でした。

で私は2位なのですが実は喜んでいます。優勝はある程度狙って獲得できるのですが2位は狙ってもとれません。

関東UHFでは名前入りの盾を貰えるのですが唯一持っていないのが銀色の盾だったのです。

結果をよく見ると・・3位のMJHさんの方が局数が多いのですがマルチで制したわけです。

同軸コリニアの特性を知り尽くしているので同軸コリニアでマルチの稼げる場所に移動しているという事です!!

こんなとき仲間たちからよく僅差の勝利だったねと言われます

しかし「僅差で敗れた方は悔しさが大きいんだよ!」と返しています。

東京UHFでは0.5局差の入賞ということもありました。

ところで過去のマルチ獲得率を調べましたがほぼ一定で47%前後です。一般的には局数が増えるとマルチ率は下がります。

この4-5年、全くCWなしで参加していますので優勝局を脅かすため(脅かすだけだな)に次はCWも出そうかな?と思っています!

ところでどうして?1200MHzの結果ものっているかって?

1200もこのうち2局は同軸コリニアまたは同等のものを使用しているとの情報を得ています。

つまり430,1200の上位6局中4局は同軸コリニア軍団なのです・・・

コンテストでは隠れ同軸コリニア軍団はまだまだいます。

来年の関東UHFでも宜しくお願いします。