無線ブログ集

| メイン | 簡易ヘッドライン |

リンク 単体表示

JJ1LFO ~線無きことかな~

(2025/4/1 11:35:52)

JJ1LFO ~線無きことかな~

(2025/4/1 11:35:52)

現在データベースには 23 件のデータが登録されています。

21MHz帯ベランダ・ワイヤー・アンテナに7MHz帯延長エレメント追加してみた

(2021/5/23 12:00:00)

21MHz帯ベランダ・ワイヤー・アンテナに7MHz帯延長エレメント追加してみた

(2021/5/23 12:00:00)

製作の動機

庭付き一戸建てのような恵まれた条件とは違って。

集合住宅住まいでは、まともなHF(短波帯)アンテナを上げられないと、長年諦めていた HF 帯だが。

IC-705

を入手して、どうしてもHFに出てみたくなった。

ベランダに21MHz帯(波長 15

m)に共振させた、1/4波長の針金アンテナを設置してみたところ。

集合住宅の地上階という最悪に近いロケーションにも関わらず。

FT8 や WSPR

のデジタル・モードなら送信出力5Wで、

東南アジアから豪州などのオセアニアだけでなく、北中米位までは飛んでいく。

秋になって来たら交信は出来ていないけど、夏には入感していなかった東欧の局が受信されるようになってきた。

これに味をしめ。

出ている局数が21MHz帯の何倍も多い7MHz帯にも出られるように、延長エレメントを追加してみた。

21MHz帯版ワイヤー・アンテナ

7MHz帯は波長40mもあって、1/4波長でも10m, 半波長なら 20m

もあるのでベランダには到底張れそうにはないから、21MHz帯をターゲットに。

最初、メーカー製の出来合いのHFアンテナも検討するが。

- ダイポールはグランド不要で魅力的なのだが。長さが1/2波長で7m超になるし、給電線引き出しのセンターを支えるのが面倒そう

- 両端を支えるだけで良くて、水平に張れそうなツェップ(ライク)なアンテナもあるが。これも1/2波長で長すぎる。

- その他の固定用のアンテナは、見た目がいかつ過ぎて目立ち過ぎ。近隣からの不審の眼が怖い

- モービルホイップ流用は短縮がきつ過ぎるので、効率が落ちて飛びがイマイチっぽい

というデメリットも有るし、結構なお値段。

残念ながら地上階なので、釣り竿から長いワイヤー垂らすという普及している方法も採れない。

21MHzの波長は15mなので、1/4波長なら導線の短縮率の考慮なしで約3.6m。

これならば垂直アンテナは無理だとしても、ベランダにL字型風に張れそう。

100円ショップかホームセンターで園芸用の針金買って来て、簡単に作れるだろう。

それに、ただの針金なら目立ちにくくて、近所から怪しまれずに済むか??

ベランダでグランドは取れるか

1/4波長アンテナは接地型アンテナなので、いかに良好なグランドを取れるかが鍵。

まずは、アルミ製のベランダ・フェンス手摺が接地されているかを調査。

100V

コンセントのLIVE側(非接地側)とフェンス手摺の間の交流電圧をテスターで測ってみると。

ちょうどAC

100Vあるので接地されていそう。

!!注意!!

100VコンセントのNEUTRAL側(接地側)とフェンス手摺の間を、テスターの抵抗計で測ろうとしないでください。

間違えてコンセントのLIVE側(非接地側)と接触すると、

ブレーカーが落ちてしまったり、

大電流が流れてテスターが壊れるだけじゃなく、

火を噴いて怪我をする可能性もあります 。

s

給電ボックス

グランドの取れる目途がついたので、手持ちの防水ボックスを加工して、

- アンテナ線と、グランド線を接続する、ターミナルポスト

- 無線機からの同軸ケーブルを接続する、M型ジャック

を取り付け。

クランプ金具で手すりに固定して給電部とする。

グランド線

手摺フェンスの固定用ボルトを利用して、給電ボックスのグランド・ターミナルに接続。

二つに分かれている、手摺フェンス同士も接続。

接地されているとはいえ、高周波的にどれだけ良好なグランドになっているか心配もあるので。

念の為に、5m位と10m位の電線もカウンターポイズとしてターミナルに接続して、

ベランダ床に適当に這わせておいた。

アンテナ線

MMANA

というアンテナ・シミュレータで、超簡略化した垂直アンテナ

(ベランダという狭い空間では周囲に色んなものがあり過ぎて、精密にシミュレートするのは無理なので、かなりの手抜きの簡単なモデル)

で 21.050MHzで共振する長さを出してみたら。

- 長さ 3.46 m

- インピーダンス 36 - 0.5j Ω

という結果。

約 3.5 m ならばベランダに張るには現実的な長さ。

そこで長めの4m弱の針金を、給電ボックスのアンテナ・ターミナルに接続し。

物干しポールを利用して略L字型にアンテナを張る。

少しでも周囲の影響を避ける為に、上階ベランダの下部と自階ベランダ・手摺フェンスの上端の中間位を狙って展開。

アンテナ線の固定は、100円ショップで買ってきた園芸用のビニール?製の絶縁ロープ。

折り曲げ部は写真のように、アンテナ針金線に輪っかを作って固定。

調整

余裕を持って長めにしておいた、アンテナ線の共振周波数を測り。

目的の周波数に近づくようにアンテナ線を徐々に短くしていく。

共振周波数の測定には、かなり昔にオークションで入手した。

いまは亡き DELICA 三田無線 の

本当に真空管のグリッド・リーク電流でメータを振らせるクラシックでビンテージなグリッド・ディップ・メータを使用。

NanoVNA

を入手した今となっては。

共振周波数を目盛りで読み取れるだけだし、

真空管式なので100

V電灯線が必要で、電源入れてから暖まるのを待つ

等のデメリットもあるのですが。

直接物理的に接続不要で、影響少なく非接触で

アンテナ線そのものの共振周波数が測れるし、

共振時の抵抗分が 50 オームからかけ離れていても大丈夫という、

捨てがたいメリットも。

グリッド・ディップ・メータについては、

ラジオ温故知新

のリンクにある、

三田無線の社長だった茨木悟氏が著した 「 グリッドディップ・メーターの使い方

」 に詳しいです。

最初は目標の 21.050 MHz

より少し低い周波数になるように、

段々とアンテナ線を切り詰めていき。

後から長さを調整して共振周波数を調整できるように、端を折り曲げて調整ヒゲを残して、

絶縁ロープで引っ張ってアンテナをピンと張ります。

調整の結果、

- 給電部からの垂直立ち上げ部 約1.1 m強

- ほぼ水平に斜めに張った 約2.1 m強

- 端の調整用ヒゲ 約0.3 m弱

の合計約 3.5 m と、シミュレーションより少し長い感じで、

ちょうど目的の周波数に共振してくれました。

7MHz帯用 延長エレメント 追加

最悪なロケーションにも拘らず、単なる針金アンテナで十分に 21 MHz 帯を結構楽しめていたのですが。

局数の多い 7 MHz 帯に出て見たくなり、アンテナ・チューナーで無理やり SWR を落として電波を出してみた。

共振していないアンテナでは、やはり無理があるみたいで全然飛ばない。

そこで、現状の 21

MHz帯1/4波長エレメントに、21 MHz帯への影響をあまり与えずに、

7 MHz

帯にも共振させる追加延長エレメントを考える。

シミュレーション

一番最初に思いつく、21 MHz は阻止して 7 MHz は通過させる21 MHz 並列共振トラップを仕込んで延長する方法を 、MMANA

でいろいろ試してみる。

トラップの L が小さいと

- 7 MHz用の延長部の長さが長くなりすぎてベランダに収まりそうにない。

そこで、トラップの L を大きくしていくと

- 7 MHz 用の延長エレメントも 2 m 以下で 7 MHz に共振できる。

共振周波数が 21 MHz 固定で、L を大きくしているので当然 C

が小さくなるのだが、

ほぼ無視できる位に、かなり小さくなってしまっているのに気が付く。

ならばと発想を変えて、トラップではなく

- 21 MHz には十分大きなインピーダンスをもつコイル

- 7 MHz には延長部を実用的な長さにする中間ローディング短縮コイル

となる L

の大きさを求めることにする。

単純化した垂直アンテナのモデルで 30 uH 位の L ならば、

で、

- 21 MHz の電流分布とインピーダンスは

と、実現できそうなシミュレーション結果が得られた。

延長コイル

問題となるコイルだが、

PET なら耐候性も十分ありそう(だから環境ゴミ問題にもなる位)なので、

飲み終わったコーラのペットボトルを切り出し利用して、

エナメル線を巻き付けて作る。

巻き数は、RF Design Note の

ソレノイド・コイル 設計 ツール

を使って算出。27 回巻きで約 30 uH が得られる計算。

ただし、写真のコイルはいろいろ調整した後に、結局最終的に 23 回巻きの約 23 uH (共に 23

なのは偶然)にしたものです。

調整

既設の 21 MHz 用エレメントの先に、

30 uF

コイルを取り付け、

その先に余裕を持って2 m強のワイヤーを付けて、

7 MHz

帯の共振周波数を測ると。

妙に低い 6 MHz 位に共振してしまった。

ワイヤーを切り詰めていって共振を 7 MHz まで持っていくと、

長さが 20 cm 位まで短くなってしまい。

やはり簡易シミュレーションと現実は違うのかと、しばし悩む。

21 MHz

の共振周波数を測ってみると、以前と変わらない周波数だったので、

コイルのインダクタンスが大きすぎると判断。

今度は、逆に延長ワイヤーを周辺環境で現実的に張りやすい約 2 m の長さに固定し、

コイルの巻き線を減らしてインダクタンスを小さくしていき、

現物合わせで 7

MHz帯に共振させる方向で調整する。

いろいろ試行錯誤の結果、

- コイルの巻き数 23 回のインダクタンス約 23 uH

- 延長ワイヤの長さ約 1.6 m

というところに落ち着きました。

再度、21 MHz

の共振周波数を測ると、まだあまり変化が無かったので、

もっとベランダの大きさに余裕があればインダクタンスを減らして

延長ワイヤを長くできそう。

使用感

IC-705 外部電源使用 10 W出力で、こんな貧弱なベランダ針金アンテナでも、

7 MHz 帯 FT8,

WSPR では国内全域はもとより、アジア、豪州に加え北中南米とも交信可能になりました。

まだ応答した事はありませんが、 CW でアメリカ大陸の局もばっちり聴こえています。

また、少し心配していた 21 MHz帯への影響も、全く感じられません。

21

MHz帯は1/4波長フルサイズのため十分に帯域が広く実用的ですが、

7 MHz 帯は中間ローディング・コイルによる約

57% 短縮率となるので、

かなり共振帯域が狭くなります。(それでもモビホよりは緩いですよね)

私の場合は、FT8等のデジタル・モードと CW がメインですので困りませんが、

SSB

も含めてアクティブに運用したい場合は、もう少し工夫が必要になるか。

コイルのインダクタンスを少なくして、延長ワイヤーを伸ばせば少し帯域も広がるはず。

このアンテナの共振周波数のインピーダンスを、最近入手した NanoVNA で測ってみました。

当然、共振周波数でのリアクタンス成分は 0 に近いのですが、

シミュレーションの傾向どおり、抵抗成分は 50

Ωよりかなり低くなっていました。

そのため送信機の 50

Ωに整合させる為、結局のところアンテナ・チューナーが必要になってしまいます。

ただ、近年流行している非共振のランダム・ワイヤーにATUの組み合わせとは違って、

アンテナ・ワイヤー自体は共振しているのでワイヤーからの放射効率は良いのでは?

延長エレメント無しの 7

MHz 非共振ワイヤーに、

アンテナ・チューナーを使って無理やり 7 MHz帯で使用した時との差から。

ワイヤー・エレメント自身が共振している重要性を実感しています。

今後の改良

つい最近、やっと CW デビューしました。

夜間になると 7 MHz帯では少なくなる CW 国内局が、3.5

MHz帯は逆に多く出ているのに気が付き、今度は 3.5 MHz 帯にも出たくなってきました。

そこで、3.5

MHz帯用の延長エレメント追加しようかと目論んでいます。

簡単に MMANA

でシミュレーションしてみると、7 MHz帯延長エレメントの先に、

300 uH 位のコイルと 80 cm

位の延長エレメントの追加で 3.5/7/21 MHz帯対応が出来そう。

ただ 300 uH

となると、手巻き空芯コイルでは厳しそうなので、

フェライト・トロイダルコイルを使うか?などと思案中。

最後に

集合住宅住まいでは厳しいだろうと、漠然と諦めていた HF 帯運用が。

100円ショップで揃うような安価な材料で、

7/21 MHz帯の2バンドで実用になると分かったのは、

かなりの収穫でした。

以前の私のように HF

帯を諦めているアパマン・ハムの方々の参考になれば幸いです。

USB 5V入力12V出力変換アダプターの製作

(2020/10/27 20:04:00)

USB 5V入力12V出力変換アダプターの製作

(2020/10/27 20:04:00)

製作の動機

最近は、車載用のレーダー探知機やポータブルナビも12電源じゃなくてUSB端子から充電できるような製品が増えているが、12Vシガーソケットから電源供給・充電するタイプの機器もまだまだ転がっている。

殆ど車に乗らない生活スタイルに変わったので、車載機器を持ち出していてバッテリーが空になった時に充電する手段が無くて困っていた。

普段からスマホ用にモバイルバッテリーやUSB電源アダプターは持ち歩いているで、

USB の 5V

を 12V に昇圧して DC IN ジャックに変換する機器が在ればいいのだが、

検索してもなかなか良いものが無い!

ので、自分で作ることにした。

検討・調達

5V -> 12V 昇圧用の適当な部品が無いかネットで検索してみたら、

インダクタ不要のチャージポンプIC

というのが有った。

NJU7660 は USB の 5V 入力だと倍電圧で10Vでちょっと足りない。

NJU7670

は負電圧用だけど3倍電圧出力があり、逆に使えば15V=3x

5V出力可。しかし15Vを12Vに落とすのに3端子シリーズレギュレーターなんかを使ったら、折角のインダクタ不要のスペースメリットが無くなってしまう。

- MAXIM MAX662A

という、入力電源電圧範囲:4.5V~5.5V、+12V ±5%安定化出力 という電圧に関してはベストなICもあった。

しかし、変換効率が良く、部品が少なくて小さく作れるメリットが非常に魅力的なキャパシタによるチャージポンプ方式も、宿命的に出力電流があまり取れず充電用途には役不足なので諦める。

そこで常識的にインダクタを使った古典的な昇圧DC-DCコンバータICで、

で、 秋月電子 に寄って部品棚を物色していると

最大24V出力 昇圧型スイッチング電源モジュール LMR62421(TI)使用キット[AE-LMR62421]

[ 拡大 ]

[ 拡大 ] 仕様

・出力電圧範囲:3.5V~24V

・入力電圧範囲:2.7V~5.5V(入力電圧<出力電圧)

・スイッチング周波数:1.6MHz

・効率:90%(入力5V、出力12V、電流0.3A)

という 30 mm角、高さ14 mmのDC-DC昇圧キットを発見!

これなら基板作成の手間も不要だし、DIP IC

とバラの部品で組むより小さく作れそうなので、コレにする。

ついでに出来るだけ小さくてモジュールが収まりそうなプラケースも調達。

製作

家に帰ってから説明書とDC-DC ICのデータブックをチェック。

- DC-DC IC は TI の LMR62421 という、なんの変哲もないスイッチング素子内蔵の 5 pin 昇圧 PWM DC-DC

- 電流制限は内蔵スイッチング素子のON期間中の電流監視で大きさは固定。

- 負荷電流が大きくなると、PC の USB 5V 出力 500 mA を超える可能性もあるが、モバイルバッテリーなら大丈夫か?

- DC-DC IC 等の表面実装部品は基板に半田付け済。電解コンデンサやVR、端子台などを半田付けするだけで完成。小さい部品が見づらくなったお年頃には有難い :-)

回路図はシンプルでなんの変哲もないこんなの。

多回転半固定抵抗 VR1

で昇圧出力電圧を調整できる。

動作確認

CN1 Vin+ に USB VUBS +5V を掛けて、

CN2 Vout が 12V になるように VR1

を調整する。

約 180 mA の負荷を掛けた時の、

U1 LMR62421 Pin.1 "SW"

のスイッチング電圧波形を確認した。

負荷 約180mA 5V/div, 0.2us/div

インダクタンス L1 の電流が 0 にならない電流連続モードで動作しており。

変なリンギングも無く、きれいなスイッチング波形。

次に、負荷を軽く約 10 mA

で観測してみる。

インダクタンス L1 の値からすると、電流不連続モードに突入するので

負荷が大きい時のように綺麗なスイッチング波形にはならないはず。

負荷 約10mA 5V/div, 0.2us/div

予想通りに、インダクタンスに電流が流れない区間が出来てスイッチング波形が暴れる。

主にインダクタンスとスイッチング素子の寄生容量による共振現象で、高周波ノイズをまき散らす。

しかし、歯抜けのPWM波形にまで酷くはなっていない。

さらに負荷を軽くすると、PWM周期の1周期の間にスイッチングが行われない場合が出てきて、

歯抜けPWM風のスイッチング動作になり、低周波ノイズをまき散らすことになる。

この低周波ノイズは周期がランダムっぽく、高周波ノイズのように簡単にフィルターで落とすことが難しい。

昇圧スイッチング回路は、原理的には車のイグニッションコイルによる高圧発生回路と同じ。

完璧な無負荷でスイッチングが起きると、超高電圧が発生してしまう。

実際には完全な無負荷はあり得ないので、超が付くほどの高電圧にはならないが。

そこで、あまり軽負荷になりすぎないように。

動作中の表示も兼ねて、Green LED + 1 kOhm の約10 mA @12V 負荷を出力

CN2 に付加しておくことにした。

初号機

最初、写真のような小さいプラケースに

USBケーブルと、

JEITA(旧EIAJ)電圧区分#4 のDCジャックを、

取り付けて組み込んだ。

でも、カバンの中でかさばって邪魔に感じてたので、もっと小型化を画策。

弐号機

小型化の為に、

[ 拡大 ]

[ 拡大 ] 場所を食うJACK類を

- MicroUSB Type-B JACK ケーブル

- JEITA(EIAJ) 電圧区分#4 DC JACK ケーブル

に置き換えて、

背の高いネジ端子

CN1, CN2 を外し、

代わりにケーブルを直接基板端子に接続。

変な力が接続部に掛からないようにケーブルを、

結束バンドで基板に固定。

最小出力負荷を与える、動作チェック用 LED + 抵抗も取り付ける。

背の高い電解コンデンサ C1, C2

を一旦取り外し、

足の長さを延長して、横倒しにして半田づけ。

これまた背の高い、多回転可変抵抗 VR1 を外し、

出力電圧が約 12 V になるように、18 kOhm

の固定抵抗に交換。

これで高さが低くなって、全体を薄くできた。

[ 拡大 ]

[ 拡大 ]

ケースの代わりに、熱収縮チューブで覆って絶縁。

完成。

かなりペタンこになって、持ち歩いても邪魔にならなそう。

実際に使うときには、

12V

機器側に合わせた DC PLUG と、JEITA(EIAJ) 電圧区分#4 DC PLUG

を接続したケーブル・アダプターで電源供給。

閑話休題

DC プラグ・ジャック端子規格

ACアダプターのDC端子の、極性やプラグ形状の乱立をなんとかしたいと、

旧 EIAJ, 現 JEITA が、せっかく

という統一規格を作ったのだが、

結局あまり普及しなかった。

そうこうしている内に、Mini -> Micro USB

端子が電源供給端子として

使われるようになって普及している。+5V が欲しいならコレが一番便利。

今後は、この用途にも Type-C USB が使われるようになるのかな?

電力や電圧もいっぱい取れるし。

ネックはコントローラーICが必要になるので、コストがどれだけ抑えられるか。

DC-DCコンバーターの設計について

DC-DCコンバーターは、一般的なアナログ回路ともデジタル回路とも、ちょっとセンスが違うので。

意外にベテランと思われるエンジニアにも、しっかり理解されていない場合がある。

PWM 方式

DC-DC で、一番のキモはインダクタンスの選定。

コントローラーICが決められていたら、

- スイッチング周波数

- 消費電流の固定費になる IC 自体の消費電流

- スイッチング素子の抵抗成分、最小電圧

- フライホイール・ダイオード内蔵であれば、その Vf

などは選択の余地ほぼなし。

動作条件として

- 入力電圧範囲

- 出力電圧と、想定する負荷電流範囲

が同一でも、

- 高負荷時の効率を重視するのか?軽負荷時の効率を重視するのか?

- 電流不連続モードまで使うのか?避けるのか?

という設計者の意図次第で、最適なインダクタンスは変わるので、

一意に決まるものではない。

なので、

「このインダクタ定数の選定理由は?」

と訊いて、

「データシートの回路例の部品定数だ」

と答えが返ってきたら、

その設計はかなり怪しいと思って間違いなし。

回路例と自分の欲しい動作条件が全く同一なのか?意図も一緒なのか?

また、盲点として。

シリーズ・レギュレーターと違って、PWM 方式の DC-DC コンバーターの場合。

負荷が重いときより、軽い時にノイズをまき散らしたりスイッチングが不安定になって問題を起こしやすい。

ある程度いい加減に設計されていても、極端に定格を満たしていない部品を使わないかぎり、

負荷が重い時は安定して動作しやすい。

しかし、負荷が軽くなるとインダクタ電流不連続モードに突入しやすくなる。

電流不連続モードのインダクタ電流が流れない区間では、

インダクタの抵抗成分で電力消費されないので、

変換効率を上げる為に意図して使われる場合もある。

でも、電流が流れずスイッチング素子がOFFという事は、

インダクタが不安定なオープン状態。

極端になるとコイルが鳴き出したり、出力ノイズが大きくなったりして

用途によっては問題となる。

そして、パワー・インダクタという部品も曲者。

同じコアで、インダクタンス増やそうとすると、細い線をいっぱい巻くので、

- 直流抵抗が増えて損失も増える

- 磁気飽和も起こしやすい

逆に、インダクタンス減らすために、太い電線を少なく巻くと

- 損失も減って大電流まで磁気飽和を起こさないけど

- インダクタのリップル電流振幅が大きくなりすぎる

全てのパラメーターがトレードオフの関係。

その上に、個別の型番毎の流通量で値段も違うので、

小さいコアの部品の方が絶対安いとも限らない。

ホントは、出力電流に応じてインダクタンス値が可変にできたら、

設計がかなり楽になるのだが、残念ながら現時点ではそんな都合の良い部品はないね。

IC-705 亀井堂総本店 瓦煎餅缶 アンテナ・チューナー

(2020/10/22 11:27:00)

IC-705 亀井堂総本店 瓦煎餅缶 アンテナ・チューナー

(2020/10/22 11:27:00)

製作の動機

で貰ったオマケ。

蓋に

IC-705 がプリントされた 亀井堂総本店 の煎餅缶。

何か有効な利用法が無いかなと思案し、最初は小物入れに使う位しか思いつかなかったけど。

せっかくHFにも出れる 705

だから、適当なワイヤーアンテナで送信できるようにアンテナ・チューナーを組み込もうと目論む。

構想

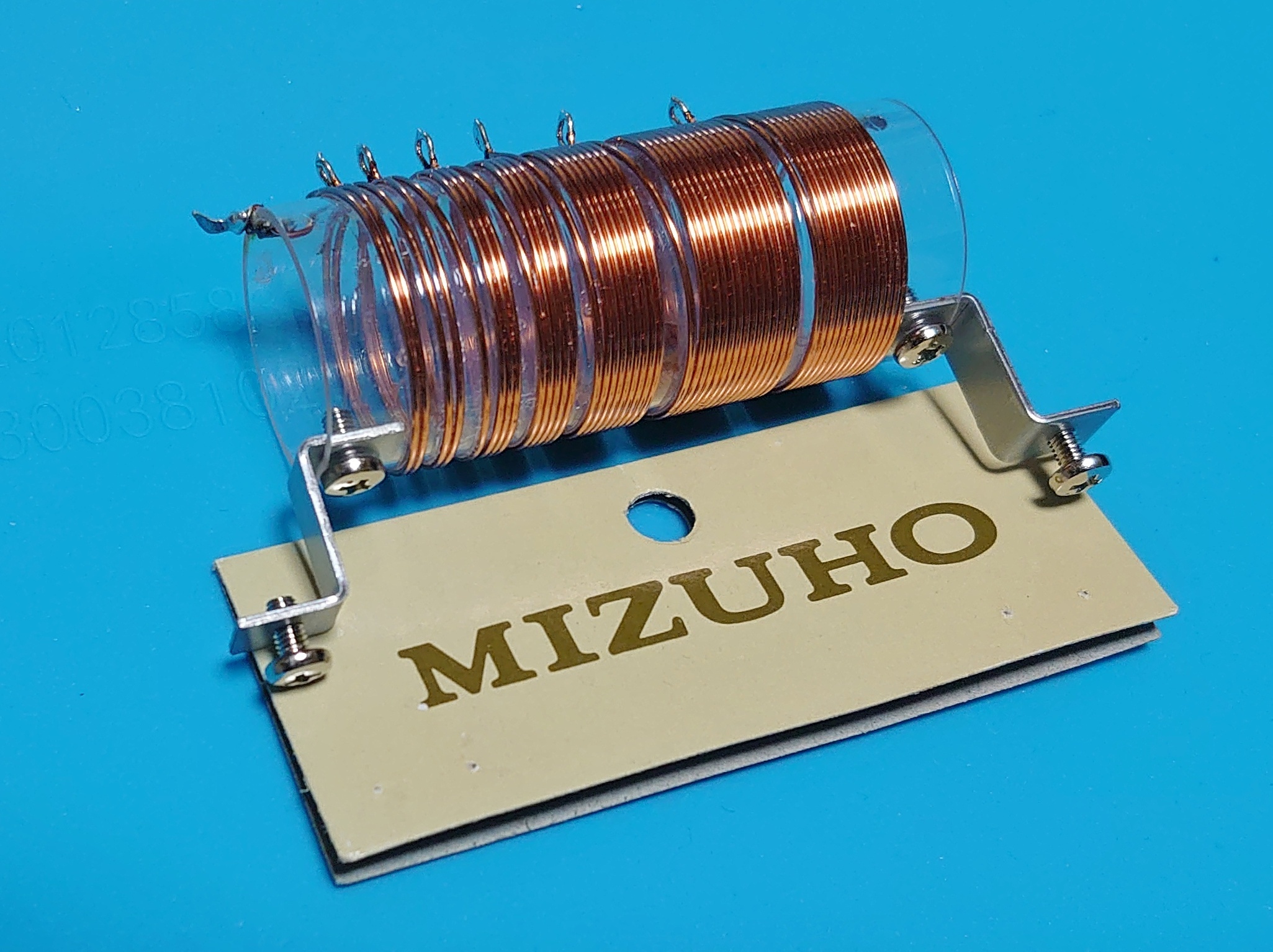

ミズホ QRP カップラー版

昔にハムフェアで買っていた、

ミズホの QRPカップラー

用の 空芯 コイル LA-1 が手元にあったので、

これでミズホ・コピーのアンテナ・チューナーを作ろうとした。

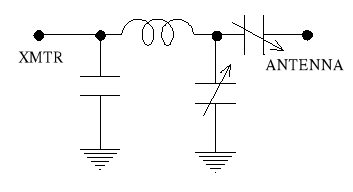

このミズホの QRPカップラー に採用されている

π-c型という形式、

米国

DRAKE 社 MN-4

で採用されて広まったようです。

八重洲などの国内メーカーのアンテナ・チューナーにも使われていました。

MN-4 等では BAND

毎に固定だった送信機側の頭のキャパシタを、

ミズホ

QRPカップラー ではバリコンにしています。(一番左のつまみ)

3つのキャパシタ全部を可変にしているので MN-4 より整合範囲は広くできそうです。

は、 おそらくミズホのQRPカップラーと同じ回路でしょう。

しかし!!

コイルのタップ切替以外に、バリコン3つの調整が必要なのも面倒臭そうだし。

なによりも、内部高さが約 30 mm と低く、

LA-1コイルが瓦煎餅缶に収まらず、蓋が出来ないのに気が付いた!

煎餅缶を使えないと意味が無い。今回は

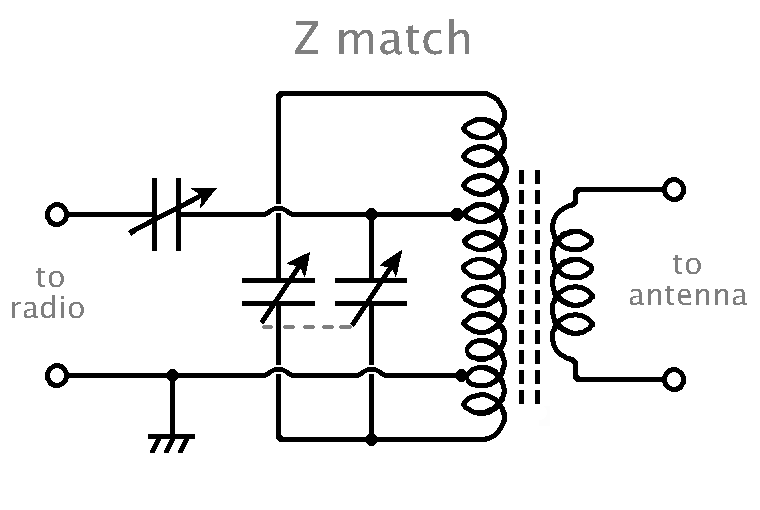

Z-match 版

簡単で使いやすいアンテナ・チューナーの回路がないか調べていたら。

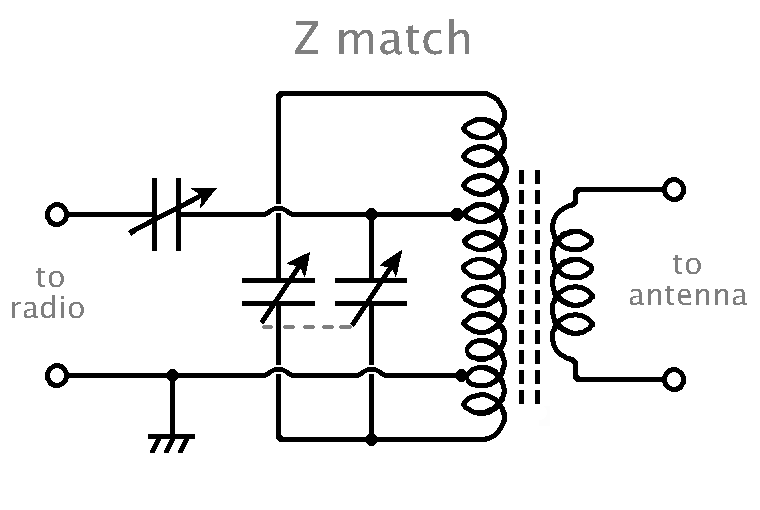

コイルの途中から出したタップと2連バリコンでつくられる2つの

共振点を利用した Z-match

という巧妙なトポロジーを見つけた。

Frank, G3YCC さんがモディファイ したバージョンや。

コイルの切替無しに可変キャパシタ2個の調整で HF帯全域の整合が取れるという、

小さく作れて使いやすそうな回路。

しかし、逆にキャパシタ2個だけの可変でHF帯全域をカバーするというのは、

調整がクリティカル過ぎるようにも思うし。

損失が多いという評価もあるので、

今回はパス。

興味はあるので、一度は実際に作って評価してみたい。

T-match 版 (採用)

いろいろ調べて結局。

部品が少なくて損失が少なそうな、

一般的な π-match か T-match

が良さそう。

LPF になる π-match では高調波がカットされるのに対して、

HPF の T-match

では高調波がスルーされてしまうのですが。

- EFW アンテナのように高いインピーダンスにも T-match ならなんとか整合できる?

- 技適取得済の IC-705 では高調波は問題にならないだろう。

という事で、

単連バリコン2個とコイル1個で作れる T-match 回路を採用する事に。

煎餅缶が金属なので、

「コイルは磁束漏れの少ないトロイダルコアを使うしかないなあ 」とか、

「トロイダルコイルの固定は?直接、ロータリースイッチに半田付けすればいいか。」

などと考えながら調べていたら。

David Cripe, NM0S さん

というのを見つけた。

LED 2個の SWR

インジケータ―回路は、かなり使い勝手が良さそうだが。

IC-705 には SWR

メーター機能が内蔵されているので、

T-match 整合回路の部分のみ参考にさせて頂く。

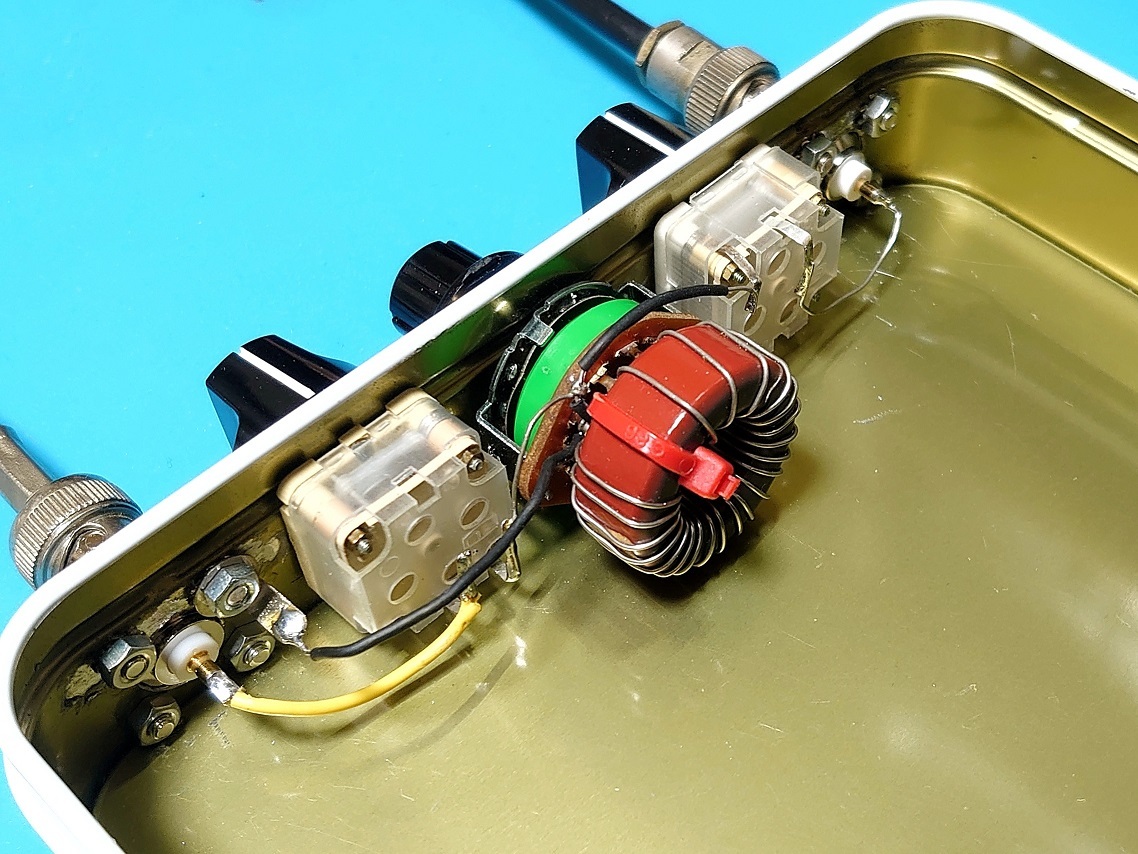

製作

回路

基本的に、 4S-Tuner/Antenna Coupler から SWR インジケーター回路を省略。

ただし、コイルの未使用タップを何処にも接続しないと、

高電圧が発生してアーク放電が起きるかもしれない。

未使用タップの端を、接地にショートする為コイルの向きを逆さまにしました。

(未使用タップをショートするとコイルの Q が下がるという報告もあるのだけど)

部品

- ポリバリコン 260 pF 2個

2020年10月現在まだ購入可能

- トロイダルコア T-106-2 1個 :

- 12接点ローターリーSW 1個 :

- BNCコネクタ 2 個 :

- つまみ :

ポリバリコンの注意点

私の入手したポリバリコンは回る羽根のローターが、つまみ軸と導通していました。

T-match 回路では、ポリバリコンの両端の端子が接地からフローティングしています。

特に真ん中のコイルとポリバリコンの接続点は、インピーダンスが非常に高くなります。

この高インピーダンス点をポリバリコンのローター側にした場合、

つまみを回そうとして手を近づけると不安定になって SWR がふら付きます。

ローター側を送信機出力/アンテナ端子に接続した場合は、

コイル側ほどは高インピーダンスにならないので、

実用上は大丈夫のよう。

必ず、

テスター等でポリバリコンのつまみ軸と端子が接続されているローター側端子を確認して、

コイルと反対側のBNCジャック側と接続してください。

そういう意味では、π-match 回路ならローター側を確実に接地できるので安心だったかも。

ケースの加工

こんな感じにドリルで穴開け。

φ 9.5 はリーマーを併用。

しかし、煎餅缶の金属板が柔らくて薄いので、意外に苦労。

組み立て、配線

トロイダルコアをロータリーSWの背中に載せて、

SWの端子の穴を利用しながら電線を巻いていき。

巻き終わったらSW端子と半田付けしておく。

穴あけが済んだら、

- 各々の部品をねじ止めして

- 各部品の間をショートしないように注意して空中配線

- 最後につまみをねじ止め

で、完成

使用感

ベランダに100円ショップ針金で作った、21 MHz 1/4 波長に共振する様に長さを調整したアンテナを設置しています。

大昔にヤフオクで安く入手した ヤエス FC-757AT

DRAKE π-c 型で、コイルのタップ切替とエア・バリコンをCPU制御の DC

モーターで回転させるという

原始的なオート・アンテナ・チューナー。

FC-757AT では、21

MHz 用なので 7 MHz には長さが足りないアンテナを

無理やり整合させようとしても、

SWR 3

付近までしか落ちず整合不可能だったのですが。

この T-match 煎餅缶チューナーなら、SWR 1.0

まで追い込む事ができました。

さらに、千石電商で買ってきた BNC ロッドアンテナ(50 MHzには長さが足りず

SWRが下がらない)で、なんと50 MHz でも SWR 1.0 に持っていく事ができました。

- 整合可能範囲はかなり広いようです。

- 10 W 連続送信後に、コイルやポリバリコンを触ってみても、殆ど温度上昇が感じられないので、損失も少なそう。

- 対称的な回路なので。送信機、アンテナをどちらのジャックに接続しても使えます。

- ポリバリコンの耐電圧が不明なので。整合がとれるまでの調整時は、送信機の出力を絞っておいた方が安心。

- 挿入損失を少なくする為、整合がとれて一番インダクタンスが少なくなるコイルのタップを選ぶと良いでしょう。

- コイルのタップを切り替えるときは、念のため送信しないでください。

ただ、煎餅缶ではバリコンのつまみの径に限界があり、

もう少し大きな径のつまみにした方が調整しやすいですね。

煎餅缶を諦めて、普通のケースに組み込む方が良かったかも :-)

参考

アンテナ・チューナーに関して、すごく良く纏まっているサイト

トロイダルコアの計算に便利なサイト。インダクタンスだけじゃなく必要線材の長さも

execution time : 0.057 sec