無線ブログ集

ライセンスフリー無線のブログ集でしたが、最近はブログ書くのを辞めた方が多いようです。令和2年7月より、アマチュア無線も含めた無線全般のブログ集に変更しました。| メイン | Googleマップ | 簡易ヘッドライン |

現在データベースには 74596 件のデータが登録されています。

最新 RDF/RSS/ATOM 記事

2022/06/13ログ

in

2022/06/13ログ

in

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/14 4:23:03)

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/14 4:23:03)

6/13

in

6/13

in

さいたまUG100 簡易無線運用記

(2022/6/13 20:10:40)

さいたまUG100 簡易無線運用記

(2022/6/13 20:10:40)

|

本日の朝練はいつもより少しだけ早めに~ 7:21-7:35 (小金井市) くまもとIA52/荒尾市?(本日のファーストはこの局!) みやざきCB001/国富町(朝昼ありがとうございます~) (武蔵野市) そらちYS570/南幌町(北はこの局からスタート!) さっぽろTA230(毎度です~) さっぽろHM22(最近アクティブの局!) いわてB73/6(朝の〆はびーななさんいただきました~)

ランチタイムは12:21-12:31 (小金井市) やまぐちLX16(少しご無沙汰でした~) やまぐちSH33/下関市自宅ベランダ(この局の耳の良さは秀逸です~)

イブニングは18:47-18:56 (武蔵野市) あおもりRD208(お久しぶりです~) (小金井市) おきなわKC736(本日のオオトリは久しぶりの沖縄局~)

夕方WIRES Xでカーチャンクするとイギリスの局から呼ばれました~

本日も各局様、FB QSOありがとうございましたm(__)m 以前スウェーデン切手のコレクションをしていた旨お話ししましたが、 カタログを見ながら整理することにしました。 写真は小五の時に買った国際婦人年の切手~ なぜか日本でスウェーデン切手のカタログを発行していた時期があったのです。 他にも中国切手や他の国のカタログも販売しておりました。 恐るべし日本郵趣協会!

|

【明日、再頒布】 FDBM01 – F2Aセミブレークインアダプタ

in

【明日、再頒布】 FDBM01 – F2Aセミブレークインアダプタ

in

jh4vaj

(2022/6/13 19:48:42)

jh4vaj

(2022/6/13 19:48:42)

|

一旦延期したFDBM01の頒布準備ができました。明日(2022年6月14日)に頒布を行います。時刻は20時頃を予定しています。

FDBM01の詳細は下記の記事をご覧下さい。

|

<実名公表! 36日間の業務停止と業務改善命令>東北総合通信局、点検結果の内容を偽って通知した登録検査等事業者に対して行政処分

in

<実名公表! 36日間の業務停止と業務改善命令>東北総合通信局、点検結果の内容を偽って通知した登録検査等事業者に対して行政処分

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 18:00:46)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 18:00:46)

|

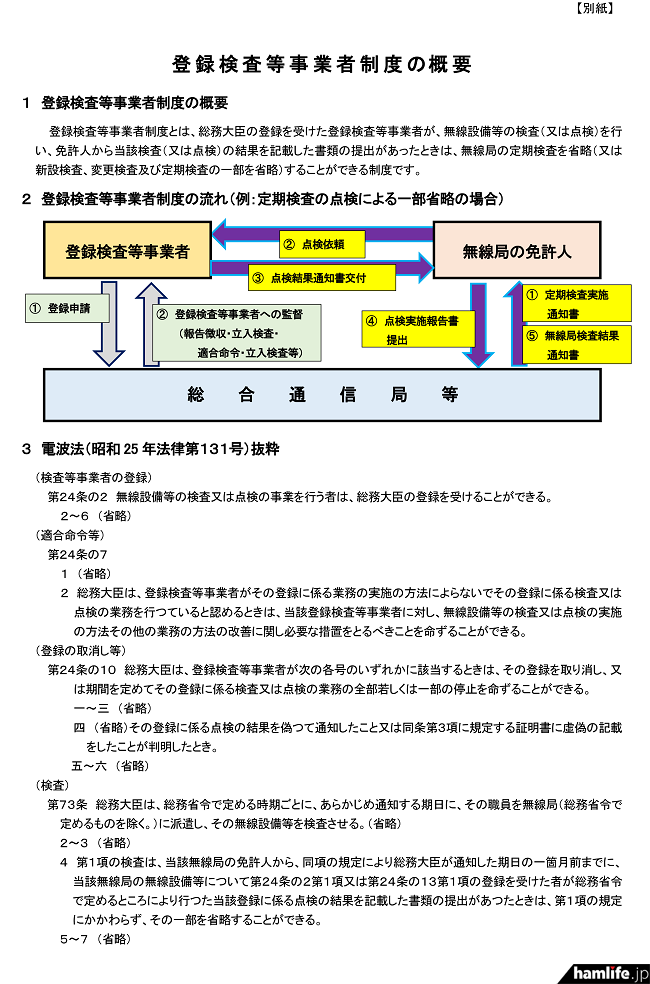

東北総合通信局は、無線局に係る登録点検の実施において、無線局の検査のために作成する点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を事実と異なる偽った内容で通知した登録検査等事業者に対し、登録点検業務に係る30日間の業務停止、および業務の改善を命じた。

東北総合通信局が発表した行政処分内容は以下のとおり。

東北総合通信局は、無線局に係る登録点検の実施において、点検結果の内容を偽って通知した登録検査等事業者に対して、令和4年6月13日(月)、電波法(昭和25年法律第131号)に基づき、行政処分を行いました。

1.登録検査等事業者の名称等 (1)名称 株式会社MTS&プランニング

2.違反の概要 登録検査等事業において、無線局の検査のために作成する点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を事実と異なる内容で通知した。

3.行政処分の内容(かっこ内は適用条項) (1)登録検査等事業者の業務停止(電波法第24条の10第4号) (2)登録検査等事業者の業務改善命令(電波法第24条の7第2項)

<関連条文(電波法)>

(適合命令等)

(登録の取消し等)

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

●関連リンク:

|

<「第11回定時社員総会」議案等も公開 >JARL、第60回理事会報告を会員専用ページに掲載

in

<「第11回定時社員総会」議案等も公開 >JARL、第60回理事会報告を会員専用ページに掲載

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 17:30:08)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 17:30:08)

|

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)は、2022年5月21日(土)に連盟会議室およびWeb会議で第60回理事会を開催、その報告をWebサイトの会員専用ページで公開した。同理事会では「令和3年度事業報告について」「令和3年度決算について」「規則第26条による理事・監事の推薦について」「役員の選任について」「IARU新規加盟連盟の承認について」の5議題が審議されたほか、協議事項と業務報告が行われた。同理事会報告の閲覧はJARL会員のみで、コールサインと登録したパスワードが必要となる。また6月10日夕方にはJARL Webに「第11回定時社員総会議案等について」の告知も掲載された。

JARL Webの会員専用ページに掲載された第60回理事会報告によると、今回は次の5議題が審議された。第1~4号議題は6月26日(日)に行われる第11回定時社員総会に向けたもの。この理事会で決定した総会議案等はJARL Webの会員専用ページで6月10日に公開された。

第1号議題:令和3年度事業報告について

第1号議題「令和3年度事業報告について」概要

第2号議題「令和3年度決算について」概要

また経常増減額のうち、費用であっても現金支出のない減価償却費・退職給付費用を考慮するとプラスの14百万円(前期は△24百万円)となった。同様に特定資産の取崩額も9百万円(前期は19百万円) と改善した。

「今年度も新型コロナウイルスの対策を慎重におこないながら、会員の満足度向上に向け、組織一丸となってさらなる会員サービスの充実をおこない、会員数の増加を目指し、経費削減に努力し、引き続き収支改善に取り組んでいく」旨の説明があり、監事から「業務・決算に関する監査の結果として、全体的に適正に処理されていると認められる」との報告があり、全員異議なく原案どおり承認した。

第3号議題「規則第26条による理事 ・ 監事の推薦について」概要

(1)理事の候補者の推薦 (規則第26条第1項による)

第4号議題「役員の選任について」概要

第5号議題「IARU新規加盟連盟の承認について」概要

また議題審議後の協議事項では「アワード規程の一部改正について」「公益財団法人ボーイスカウト日本連盟への協力 ・支援について」「その他(免許申請の一部簡易化に関する要望について意見交換)」が話し合われた。

理事会報告の詳細は下記関連リンクのJARL会員専用ページ(要ID・パスワード)内にからPDF形式で閲覧できる。また第11回定時社員総会の議案書も下記関連リンクの案内ページからPDF形式で閲覧できる(会員専用、要ID・パスワード)。

●関連リンク:

|

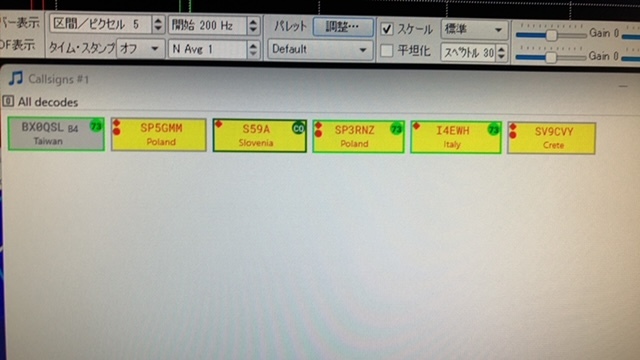

6mFT8は見えないし、見えても難しい。

in

6mFT8は見えないし、見えても難しい。

in

TCVのハムブログ

(2022/6/13 14:40:39)

TCVのハムブログ

(2022/6/13 14:40:39)

<総務省の最新データベース>無線局等情報検索(6月13日時点)、アマチュア局は1週間で21局(3局/日)減って「377,037局」

in

<総務省の最新データベース>無線局等情報検索(6月13日時点)、アマチュア局は1週間で21局(3局/日)減って「377,037局」

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 12:25:41)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 12:25:41)

|

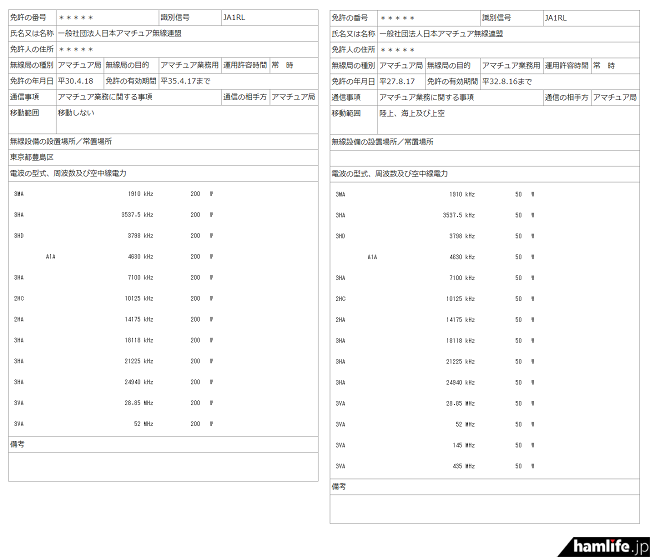

日本国内の各アマチュア局について、許可されている電波の型式、周波数、空中線電力といった免許情報について、コールサインなどから検索できる総務省のデータベース「無線局等情報検索」によると、2022年6月13日時点で、アマチュア局は「377,037局」の免許情報が登録されている。前回紹介した6月6日時点の登録数から1週間で21局ほど減少した。

総務省が提供する「無線局等情報検索」では、アマチュア局以外に、パーソナル無線、簡易無線、放送局など、さまざまな無線局の免許データが検索できる。2019年1月7日から同サービスのWebデザインを含めて仕様変更が行われ、ほぼリアルタイムで無線局データが確認できるようになった。

その後、2020年3月16日夜の更新を最後に4月15日まで、1か月間にわたるメンテナンス作業が行われた。電波法施行規則の一部改正に合わせて“免許状記載事項等が不公表となっている公共業務用無線局等(警察、消防ほか)”の一部データを反映するための改修だったようだ( 2020年4月15日記事 )。

今回、2022年6月13日時点で、同じコールサインでも「移動しない局」「移動する局」など、それぞれ無線局免許が分かれている場合を含め、アマチュア局として「377,037局」の免許状情報が登録されていた。前回、6月6日時点のアマチュア局の登録数は「377,058局」だったので、1週間で登録数が21局ほど減少した。

また、1982(昭和57)年12月にスタートしたパーソナル無線。最後の1局の免許有効期限が昨年(2021年)の12月19日までだったため、翌日の2021年12月20日をもって「パーソナル無線」は0局となり完全に消滅ている。

↓この記事もチェック!

<官報号外で公布、4月15日から施行>電波法施行規則を一部改正、公共業務用無線局等(警察や消防などの一部)の“公表制度の見直し”を反映

<hamlife.jpスタッフの雑記>「令和」の無線局免許状を総合通信局で受け取ってきた

<免許状の有効期限まで継続運用可能>900MHz帯の「パーソナル無線」は、平成27年11月30日以降も使用できる!!

●関連リンク:

|

メルカリのおすすめ

in

メルカリのおすすめ

in

アマチュア無線局 JO1KVS

(2022/6/13 12:17:45)

アマチュア無線局 JO1KVS

(2022/6/13 12:17:45)

|

メルカリを使ってみてね! 今メルカリを始めると1,000円分お得にお買いものできる招待コード【YKCXKC】を贈りました🎁 アプリをインストールして登録してね👇 https://merc.li/dDedmNWRa 部屋を整理して出てきた未使用品、中古品、本などもメルカリで、再び誰かの役に立ってもらっています。取り引きが簡単なのも良いです。欲しいものが安く手に入れることも出来ました。 始めてみたい人、取り敢えず登録したいときは上のコードから是非。 |

<アマチュア無線による非常通信訓練>Team7043、6月15日(水)全国一斉緊急地震速報訓練(Jアラート)でアマチュア無線局を対象にロールコール

in

<アマチュア無線による非常通信訓練>Team7043、6月15日(水)全国一斉緊急地震速報訓練(Jアラート)でアマチュア無線局を対象にロールコール

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 12:05:21)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 12:05:21)

ポッドキャスト :

audio/wav

ポッドキャスト :

audio/wav

|

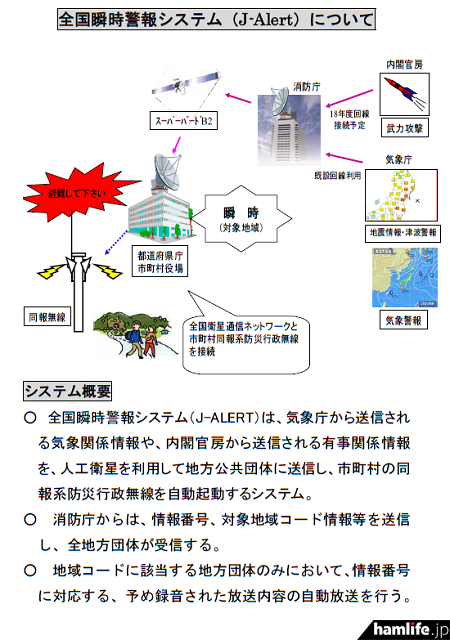

国内のアマチュア無線局を対象に、全国アマチュア無線非常通信ボランティア団体「Team7043」では、2022年6月15日(水)10時から2時間の予定で実施される「Jアラート(全国瞬時警報システム)」による「全国一斉緊急地震速報訓練」において、アマチュア無線を通じて非常通信訓練ロールコールを実施する。「Jアラート」とは、弾道ミサイル情報、津波警報、緊急地震速報などの対処に時間的余裕がない事態に関する情報を国から発信。市町村防災行政無線などを自動起動させて、迅速に住民に伝達するシステムのことで、気象庁が発信する地震速報に限定した「全国一斉緊急地震速報訓練」は年2回実施している。

「Team7043」による「全国一斉緊急地震速報訓練」に関連したアマチュア無線での訓練の概要は以下のとおり。

6月15日(水)10時に行われるJアラート(全国瞬時警報システム)による訓練に、Team7043は通信訓練を実施いたします。

訓練当日に時間がある方は下記の通信訓練にご参加ください。また「JR3WA(439.34MHz/FM)」のレピータを使いますので、常用される各局様には、その時間のみご協力をよろしくお願いいたします。10時から11時までの1時間予定です。

JA9YAP(福井大学無線クラブ)さんが参加、詳細はTeam7043ブログにて公開予定。

【開始時間】 訓練開始合図後、10時~12時

【CQ出し方】 CQ訓練、CQ訓練 Jアラートによる通信訓練を実施しています。 関心のある各局は交信をお願いいたします。キー局 JF3YYE(OP:JH3DMQ)大阪府柏原市 JCC-2525、JA1LIQ 埼玉県鴻巣市 JCC-1317

【キー局】

【交信対象】 439.34MHzは大阪府内&近隣県各局、7.050MHは日本国内局

【運用方法】 下記周波数で運用いたします。

【交信内容】 通常交信 (RS交換+JCC/JCG Code+OP)

【交信内容】 通常交信 (RS交換+JCC/JCGナンバー+オペレータ名)

【QSLカード】 JARL会員のみ1Way

【交信LOG】 Team7043ブログにて公開

【質問】

★Webロールコール

ただし、OP:JH3DMQ水谷が急な仕事が入った場合は通信訓練は中止。もし、有志の方が自己判断でkey局参加されてれば交信をお願いいたします。

↓この記事もチェック!

<ボランティアという位置づけだが、免許人が状況に応じて柔軟に>総務省、「アマチュア局による非常通信の考え方」を公表

●関連リンク:

|

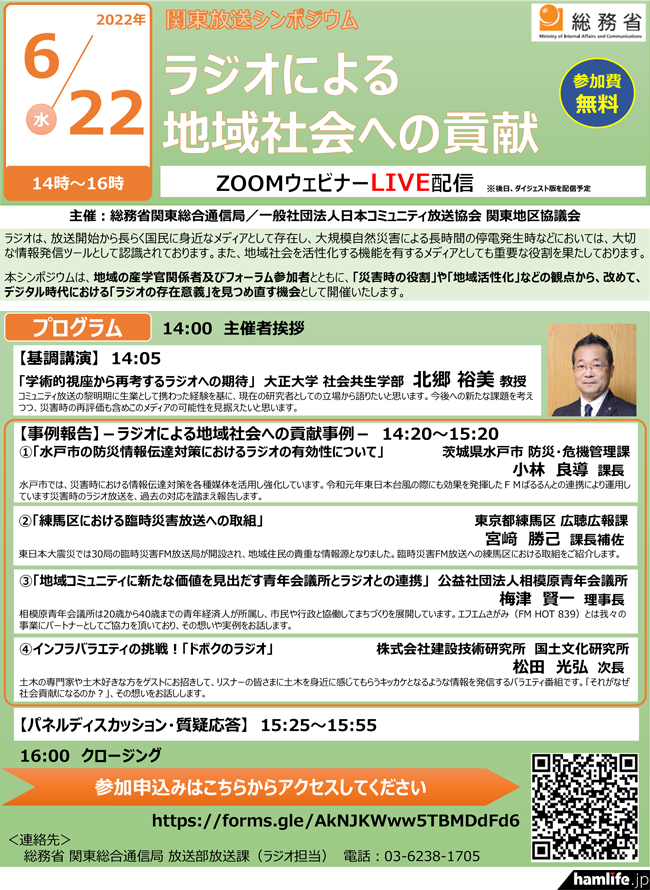

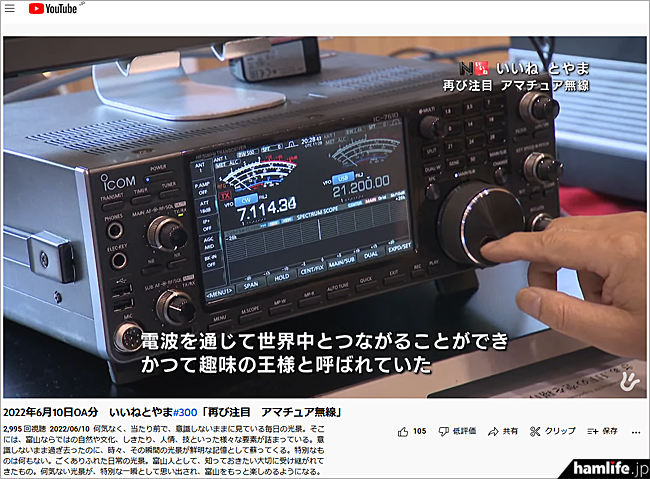

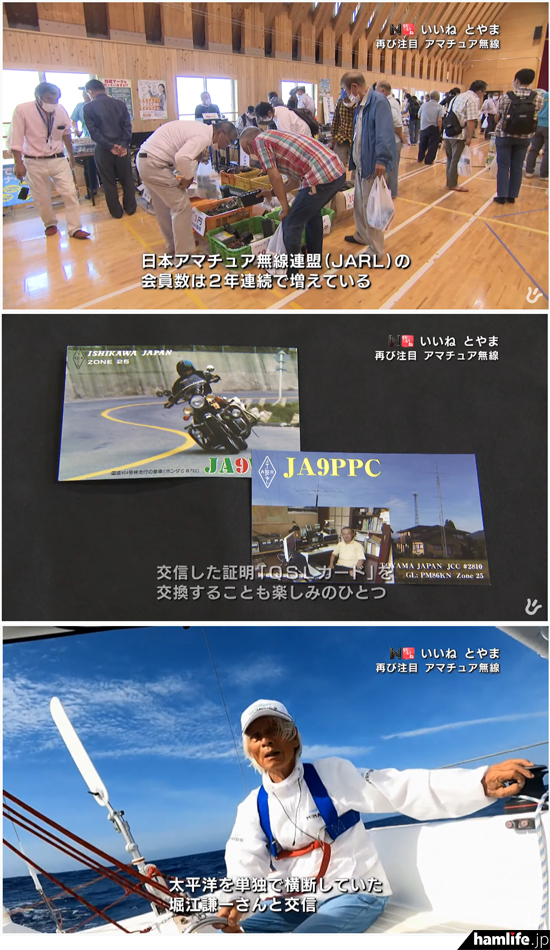

<YouTubeで公開中>富山県のチューリップテレビ、夕方のニュース内で「再び注目 アマチュア無線」を放送

in

<YouTubeで公開中>富山県のチューリップテレビ、夕方のニュース内で「再び注目 アマチュア無線」を放送

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 11:30:28)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 11:30:28)

|

富山県の民放テレビ局(JNN系列)チューリップテレビは2022年6月10日、夕方のニュース番組内で「再び注目 アマチュア無線」と題した映像リポートを放映した。6月5日に魚津市で開催された「北陸ハムフェスティバル」の会場風景と来場者インタビューのほか、南砺市のJA9BKJ 中井氏、富山市のJF9JTS 高山氏のシャックを訪問し、交信風景など4分弱にわたり紹介している。現在、YouTubeのチューリップテレビ公式チャンネルでこの番組の動画が公開されている。

YouTube チューリップテレビ公式チャンネルより

富山県のチューリップテレビは平日の夕方に、県内ニュースを集めた「ニュース6」を放送中だ。この番組では毎週金曜日にカメラマンたちが見た日常の光景、ごくありふれた一瞬一瞬の日常を映像に綴るリポートコーナー「いいねとやま」を設けている。2022年6月10日の同コーナーでは「再び注目 アマチュア無線」と題し、富山県内のアマチュア無線の現状を紹介した。

YouTube チューリップテレビ公式チャンネルより

冒頭では6月5日に魚津市で開催された「北陸ハムフェスティバル」の会場風景と来場者への「アマチュア無線の魅力」を尋ねるインタビュー、かつてはアマチュア無線が「趣味の王様」と言われていたこと、アナログな魅力で再び注目を集めるようになり、JARLの会員数が2年連続で増加していることなどを紹介。後半では南砺市のJA9BKJ 中井 貢氏、富山市のJF9JTS 高山 稔氏のシャックを訪問して楽しみ方を紹介、交信風景を含め4分17秒にわたりリポートしている。

6月10日放送「いいねとやま」再び注目 アマチュア無線(YouTube チューリップテレビ公式チャンネル)

詳細は下記関連リンク参照のこと。

●関連リンク:

|

【2022年7月期】JARD養成課程講習会・3アマ短縮コース日程

in

【2022年7月期】JARD養成課程講習会・3アマ短縮コース日程

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 10:32:34)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 10:32:34)

|

一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)が各地で開催している「第三級アマチュア無線技士」養成課程講習会(短縮コース)の、2022年7月期の開催日程を紹介する。

●2022年7月の第三級短縮コース開催日程

東京都豊島区/JARDハム教室(7月5日開催)○

※受講申込締切日:開講日1週間前の日(その前に定員に達したときは定員に達した日)

第三級短縮コースは、第四級アマチュア無線技士の無線従事者資格を取得している者が対象。法規4時間、無線工学2時間の講習を受け、当日行われる修了試験に合格すると3アマの無線従事者免許証を手に入れることができる。JARDによると平成23年度の実績は受講者数:4,651名で、合格率は99.0%。受講費用や申し込み方法などの詳細は下記関連リンクで。

なおJARDでは2017年4月から、4アマ資格のない者でも自宅等からインターネットに接続したパソコンを使って学習ができる「eラーニング方式」の養成課程(3アマ標準コース)を随時開講している。最短なら申し込みの翌日から受講を始められる。修了試験受験者の合格率は100%。詳細はJARDのWebサイトで。

●関連リンク: 一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会

|

【2022年7月期】QCQ企画の養成課程講習会・3アマ短縮コース日程

in

【2022年7月期】QCQ企画の養成課程講習会・3アマ短縮コース日程

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 10:30:40)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 10:30:40)

|

キューシーキュー企画が東北、関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、九州の各エリアで開催している「第三級アマチュア無線技士」養成課程講習会(短縮コース)の、2022年7月期の開催日程を紹介する。

●2022年7月の「第三級アマチュア無線技士 短縮コース」開催日程 <東北エリア> 仙台市青葉区/フォレスト仙台(7月3日開催) <関東エリア> 千葉市中央区/千葉商工会議所(7月16日開催) <信越エリア> 7月の開催はなし <北陸エリア> 7月の開催はなし <東海エリア> 静岡市葵区/静岡県産業経済会館(7月18日開催) <近畿エリア> 神戸市中央区/神戸市産業振興センター(7月16日開催) <中国エリア> 7月の開催はなし <九州エリア> 7月の開催はなし

第三級短縮コースは、第四級アマチュア無線技士の無線従事者資格を取得している者が対象。法規4時間、無線工学2時間の講習を受け、当日行われる修了試験に合格すると3アマの無線従事者免許証を手に入れることができる。受講費用や申し込み方法などの詳細は下記リンクで。

●関連リンク: 養成課程講習会のご案内(株式会社キューシーキュー企画)

|

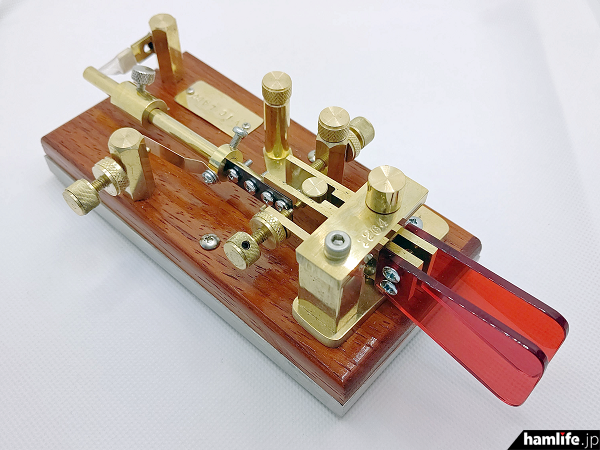

<特集は「電信術鍛錬法」>ハムのラジオ、第493回放送をポッドキャストで公開

in

<特集は「電信術鍛錬法」>ハムのラジオ、第493回放送をポッドキャストで公開

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 8:30:36)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/13 8:30:36)

|

「毎週、アマチュア無線を肴に、おかしく楽しく、そして深く、時には涙を、 時には役立つ話題をお送りしたいと思います。多彩なゲストをお迎えし、楽しく語って行きたいと思います。乞うご期待!」というハムのラジオ。2013年1月6日からインターネットでコンテンツの公開を行い、同年10月から2018年12月末までは茨城県水戸市の「FMぱるるん」で放送。2019年1月からは再びインターネット配信に戻っていたが、同年6月から毎週日曜日21時に千葉県成田市の「ラジオ成田」で地上波放送が再開した。さらに2020年4月からは毎週月曜日の13時から再放送も行われるようになった。

2022年6月12日の第493回放送は「電信術鍛錬法」。無線電信(モールス通信)の魅力を紹介し、スマートフォンやインターネット、ユニークなツールで練習できる方法を紹介する内容だ。

公開されたポッドキャスト音声は約48分。聴取は下記関連リンクから。Web上のほかiTunesかSticherのリンクからも聴くことができる。

●関連リンク: ハムのラジオ第493回の配信です

|

Arduino IDE 2.0のコンパイルは速い!

in

Arduino IDE 2.0のコンパイルは速い!

in

jh4vaj

(2022/6/12 23:54:27)

jh4vaj

(2022/6/12 23:54:27)

|

Arduino IDE 2.0.0-rc7が出ていたので試してみた。

起動はちょっと遅い。が、二回目からはそれほど遅くない。でも、ファイルがたくさんあるとそれを全部開くのに結構時間がかかる(k3ng_cw_keyerのソ...

|

ABC Classic 100 1位 STAR WARS

in

ABC Classic 100 1位 STAR WARS

in

Tune-in

(2022/6/12 22:14:18)

Tune-in

(2022/6/12 22:14:18)

|

土曜日、日曜日に放送されたオーストラリア ABC Classic 100 - Music for the screenの1位~10位までの結果です。

- 1 Star Wars series - 2 The Lord of the Rings Trilogy - 3 The Mission - 4 Harry Potter Series - 5 Schindler's List - 6 Pirates of the Caribbean series - 7 Chariots of Fire - 8 Jurassic Park - 9 Out of Africa - 10 Game of Thrones 100位までのすべての結果とアーカイブは コチラ にあります。 自分はオーストラリアは英国系なので、老若男女が楽しめるハリーポッターがくるかと予想したのですが、4位でした。 タイトルをよく聞く有名どころの映画が多かったですが、自分はあまり映画を見ていないことを改めて反省した次第です。  スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け (通常版) (字幕版) スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け (通常版) (字幕版) Carrie Fisher  MAFEX マフェックス

ダース・ベイダー Star Wars:Episode III - Revenge of the Sith ノンスケール ABS&... 本体サイズ:全高約160mm MAFEX マフェックス

ダース・ベイダー Star Wars:Episode III - Revenge of the Sith ノンスケール ABS&... 本体サイズ:全高約160mmメディコム・トイ(MEDICOM TOY) |

旧車ECU基板修理

in

旧車ECU基板修理

in

ma2.electronのブログ

(2022/6/12 22:09:31)

ma2.electronのブログ

(2022/6/12 22:09:31)

ポッドキャスト :

image/jpeg

ポッドキャスト :

image/jpeg

|

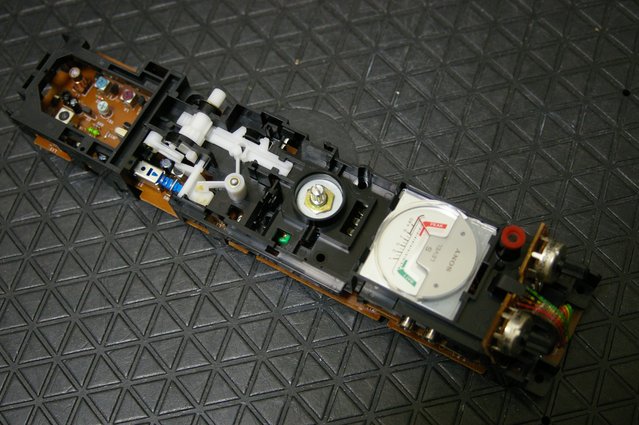

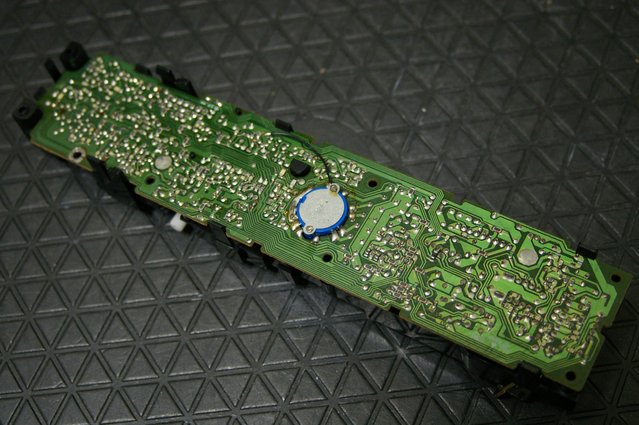

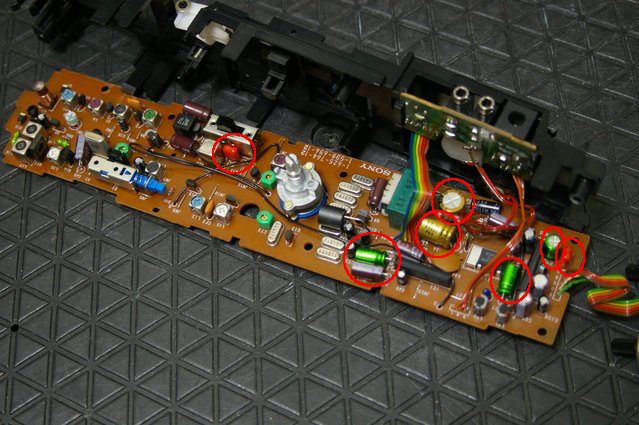

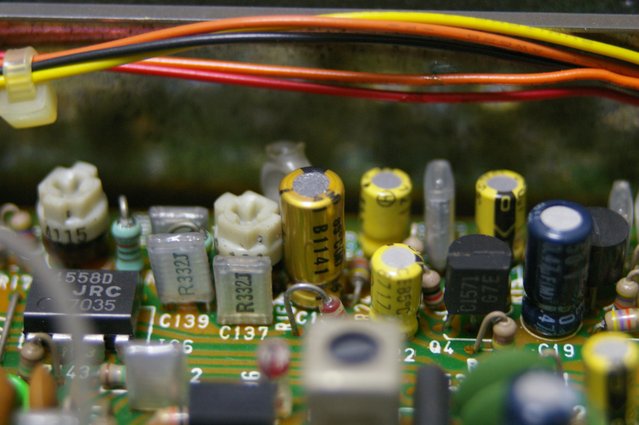

知人から依頼された。 ホンダの軽四の某車両用で、電解コンの液漏れで ECU 不調になり、オーナーが電解コンを買い交換したが不動とのこと。 受け取って開けてみると、電解コンのランドが消失してた。

前もって写真が送られてきてある程度の作業時間は見積もったが、見積通りの作業時間で終わった。

写真は無いが、外してた電解コンも一緒に送ってきたので、オリジナルの状態がどうだったか推測し易かった。 ただ、元々25V耐圧の電解コンだったのが10V耐圧になっていたのに驚き、手持ちの25V耐圧品へ交換した。 その他、断線ヵ所のジャンパー処理などで対応。

回路図も無く 実車 も無いので、これで修理できたのかどうかは分からないが、直ってないと言われても、こちらとしては手の打ちようがない。

|

VK0MQ 30F HRD

in

VK0MQ 30F HRD

in

もう一度DXCC de JF1HYG/JR0ELG

(2022/6/12 22:03:10)

もう一度DXCC de JF1HYG/JR0ELG

(2022/6/12 22:03:10)

|

6月12日(日)。 午前中は掃除。午後は買い物に出かけて少し落ち着いたのが16時過ぎ。 夕方は17時前後からワッチを開始。VK0MQという見慣れない局がクラスターに上がっていて、調べてみるとマコーリー島(MACQUARIE I.)の局らしいので、まずスポットの上がっていた17mFT8に行ってみる。 3回ほど呼んだところで急に静かになってしまった。 PSKRを見ると30mにQSYしていたのですぐに30mに切り替え。 しっかり信号は見えているので何度も呼ぶが応答なし。そもそもJAにリターンが返らない。NA、EU、SAには応答は返るのだが…・JAを避けているかのように見える。ごくごくたまにJAが拾われるが2局続けて拾われることはない。 18時過ぎまで呼んだけど夕飯の支度タイムになったので今日はここまで。ここもできればATNOなのだが。

|

6/12

in

6/12

in

さいたまUG100 簡易無線運用記

(2022/6/12 21:32:01)

さいたまUG100 簡易無線運用記

(2022/6/12 21:32:01)

|

昨晩も夜更かしをしてしまいました~ 午前二時ごろWIRES Xを聞くとボストンの局が聞こえたのでお呼びしてQSOするとその後 米国の局2局とイギリスの局から呼ばれ話し込んでしまいました~ 特に米国の局はベテランで岩国や厚木にいた経験が~~(-_-;) という事で本日も起床は8時~すぐに公園へ~

(小金井市) いわてB73/6(TWITTER共々ありがとうございます) しまねOH219(今日は安定してました~) ひょうごTT314/たつの市?(8CH混信の中ピックアップは耳フィルターの良さがわかります!) しずおかDD23/裾野市富士山二合目?(すみません、DDさんのコール言わないで呼んでしまいました~) くまもとIA52/荒尾市?(毎度です~いつもながら力強い信号!) やまぐちSH33/下関市自宅ベランダ(本日はQSB伴いPK時は非常に強力でした!) くまもとHR787/熊本港(いつも力強い信号いただいております~) くまもとYT43(ファースト) ふくおかKS624(こちらもファースト)

日中はおさぼり~ナイトはまた20時過ぎに~ (武蔵野市) そらちYS570/南幌町(一本釣り~坊主回避感謝!)

週末のタスク、夜のお務めは6mAM RCはローカルが59でチェックインしているのですが こちらでは受からず~KTWR受信&TWEETは成功、2mCW RCも無事チェックインして三冠王でした。

本日も各局様FB QSOありがとうございましたm(__)m 朝までは繋がっていたのですが~昼は不通に~( ;∀;) 本日のアメリカ・リンクのOAM参加できず~

|

ペーハー??

in

ペーハー??

in

ありがとうって伝えたくって

(2022/6/12 21:27:25)

ありがとうって伝えたくって

(2022/6/12 21:27:25)

|

学生時代に馴染みのPH(ピーエイチ当時はペーハーと呼んでいたが)の話だ 水素イオン濃度指数だ。実際の生活用品で表すと下記の図のようになるわけだ 劇薬の塩酸や水酸化ナトリウム)(苛性ソーダ)も出てくる 出身地の大分は何が名物と思っていたけど実は温泉の湧出量は全国一ということに気づいた 塚原温泉(由布市) 出かけた先は塚原温泉、ここは秋田の玉川温泉と双璧をなす酸性泉(PH1.5と言われる)だ つまりここは上表の胃液、塩酸レベルの酸性だ 【入口の看板】 【温泉は湯気の上がっている中腹から引かれている】 【自噴かけ流し】 湯に浸かって顔を洗うと2-3分は目が滲みて痛かった、また肌への刺激は強烈だ 折角なので神奈川の温泉も紹介しようと思う 厚木市の七沢温泉郷だ。大分の塚原温泉とは対極の湯質でPH9−10での重曹、石鹸レベルの湯だ タイミングさえ良ければ新鮮な美人の湯に出会える!! |

2022/06/12ログ

in

2022/06/12ログ

in

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/13 10:09:48)

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/13 10:09:48)

|

今日は毎月恒例の 自治会清掃作業日… そしてCMベースの草刈り… 午前中の運用は

ショート朝練。 CM前のWM局が先行運用中。 コンディション良し!を確認。

WM局がQRTされ 当局QRV カオス… 各局ありがとうございました^ ^

お銀さんにも「スケベッティ702」を 伝えることができたし(笑) 満足な朝練でした^_^ 07:00-07:50 0701トカチST617局56/53 0702サイタマFL20局55/55 0703シリベシCB49局55/55 0703サイタマCY55局58/57 0705カワサキCH101局55/55 0707サイタマAB847局57/57 0708カナガワCU64局57/57 0709トウキョウTM269局55/55 0710ヨコハマMK71局56/56 0711カナガワTM364局56/56 0712グンマTK429局56/56 0713カナガワHK25局55/59 0714コオリヤマRS015局55/53 0715トウキョウMS25局56/56 0716コオリヤマTM621局59/59 0718サッポロTA230局56/58 0726ソラチAA246局57/59 0727トチギ4862局56/56 0733カワサキTC767局57/57 0735シズオカZZ237局56/56 0739アイチHZ76局55/55 0749アオモリGK828局58/58 EB ヤマグチWM201局 ヤマグチTK926局 ヤマグチYN807局 所用が終わり

自宅で一息ついたタイミングで ヤマグチSV221局から有線連絡。

待ちに待ったD-STAR周南430の移設完了! 山掛けが使用できるようになったため試験通信。

うぉ〜!(◎_◎;) これまでRS51〜53でしたが59+ですやんか!! やべ〜ワクワクするぅ〜

ゲート越えできるまでには もう暫くかかるとのことです。 やべ〜ワクワクするぅ〜^ ^

管理関係の皆様。ありがとうございますm(_ _)m さて。

13時前に再び市民ラジオ運用。 徐々にコンディションアップし カオス・カオス・カオス。

ゴチャゴチャ。 いや〜楽しい一日でした^_^ 3エリアも入感しましたが QSOならず…残念。

本日のQSOエリアは 0.1.2.7.8.9.JR6! 【ST(スケベッティ)伝達任務】 本日

お銀さん→ YYさん→ ADママさん に「スケベッティ」伝達任務完了。 ADパパさん、ヨコハマSHさん、チバYNさんは あちらから「スケベッティ」をいただきました(笑)

何のこっちゃ(爆) 各局ありがとうございました∠(^_^) 12:55-19:45 1258オキナワBK248局54/53 1310シリベシCB49局54/54 1329アオモリTY100局53/53 1339ソラチAA246局57/57 1417トウキョウAD879局55/57 1421サイタマYT220局56/54 1426トチギSA41局57/56 1427トチギMH44局57/56 1429スイタIN046局57/55(1a) 1438ミヤギCB46局54/53 1441ミヤギSA33局56/53 1442トシマYY5局55/55 1448カナガワYT23局55/55 1449ミトKM531局56/56 1454カナガワCU64局55/55 1454アオモリCC39局55/55 1456サイタマF886局57/57 1459ヨコハマBF35局57/59 1503ヤマガタJB64局56/56 1510サイタマFL20局58/59 1511ニイガタNG37局57/57 1523ニイガタBH49局55/55 1525フクシマCC86局56/56 1529シズオカZZ237局57/57 1530フクシマSK50局57/57 1534トチギFB21局55/55 1539アキタYO214局56/56 1541ヤマガタIT910局57/54 1542ミトBB501局55/56 1543ヤマガタSK12局55/55 1544トヤマRF87局55/54 1558ニイガタKB494局56/56 1609ツクバKB927局56/56 1610ミヤギNE410局55/57 1618ネヤガワCZ18局55/54 1620オオタY16局56/56 1823イシカワKA39局58/58 1633チバMR21局55/55 1635イワテFV222局55/55 1642サッポロTA230局56/54 1646ニイガタM33局57/57 1646ヨコハマSH531局56/56 1716ナゴヤCE79局58/58 1741ヤマナシTA152局56/53 1743ハママツHX41局57/57 1744サムカワSA326局57/57 1745チバYN515局55/57 1745チバTS106局59/59 1745カナガワHK25局57/59 1746ヨコハマAU869局58/56 1747ムサシノFM812局57/57 1748シズオカNH781局56/56 1749シズオカMM316局57/55 1806イワテRT221局57/55 1811イシカリAD416局56/56 1814イシカリAD521局55/55 1818アキタNT530局55/55 1820ソラチSK11局56/57 1822アオモリRD208局57/55 1842イワテAB649局56/53 1859ギフNH739局55/55 1902イワテDE69局55/55 1903グンマXT59局56/56 1906アイチHZ76局55/55 1906アイチJE37局56/57 1909トウキョウMS25局55/56 1920トウキョウMS87局55/53 1921ムサシノFM812局57/57 1922ヨコハマZR120局55/58 1928イシカリAG11局56/55 1934イワテCY16局56/56 1936ソラチYS570局55/55 1942シリベシCB49局56/56 EB

ヤマグチFD402局 |

2022.6.12 千葉県白子町

in

2022.6.12 千葉県白子町

in

週末CBer チバMR21のブログ ~風の勲章~

(2022/6/12 21:08:04)

週末CBer チバMR21のブログ ~風の勲章~

(2022/6/12 21:08:04)

|

今日は裏のマンション工事はないのですが、隣人宅で工事が始まりました。落ち着かないことを理由にして白子町の運用ポイントへ向かいました。 午前中は日に焼けそうなので半固定で運用しました。 昼食を摂ってから洗車しました。洗車も終わりかけた頃、土砂降りの雨にやられました(泣) その後、昨日の課題であったアマチュア無線のアンテナの調整を行いました。昨日セットしたのはCQオームで打っている8mくらいのエレメントです。昨日の段階で、各バンドにおいて信号が弱いことと、3.5メガ、14メガのSWRが落ちないことが課題でした。とりあえずアンテナエレメントを延長して、少しずつ切っていこうと思い、7mくらい付け足しました。すると、すべてのバンドで整合したので切らずに済みました。ノイズは非常に多いのですが(泣)2局さんほど、交信しましたが、結果良さそうな感じです。 その後は、再び白子町の運用ポイントへ向かいました。イブニングは沢山の局長さんにお繋ぎいただくことができました。

運用地 千葉県長生郡白子町 使用TX SR-01 (CB) 09:48 さっぽろNA55 8ch 52/54 09:49 そらちAA246 8ch 54/54 09:50 かわさきRJ21/4 8ch 53/53 09:58 さっぽろF870 5ch 54/54 10:02 さっぽろAM39 6ch 53/53 10:07 あばしりAA316 8ch 54/54 10:20 なごやAB449 8ch 52/52 沖縄県今帰仁村 10:26 いしかりAD521 4ch 53/53 10:41 かごしまSS167 8ch 52/53 10:49 あおもりRD208 4ch 55/53 10:57 しりべしCB49 4ch 54/54 11:00 あおもりCJ610 8ch 53/53 11:11 ふくしまAJ32/8 1ch 55/55 北海道函館市 11:13 あいちOT25/7 5ch 54/54 青森県 11:19 いしかりAD416 3ch 52/53 11:30 さっぽろHM22 5ch 52/53 16:25 やまぐちSV221 3ch 53/53 16:27 やまぐちFD402 8ch 54/57 16:29 ひょうごCY15 5ch 55/56 16:31 かまがりAA793 5ch 54/55 16:33 やまぐちST702 5ch 55/55 山口県光市 16:33 くまもとIA52 5ch 57/57 熊本県荒尾市 16:37 くまもとHR787 6ch 55/55 熊本県熊本港 16:41 いわてIW123 8ch 52/54 岩手県 16:42 イワテB73 8ch 56/56 16:47 やまぐちSH33 8ch 54/54 山口県下関市 16:55 あおもりCC39 5ch 53/53 17:00 いわくにAA262 3ch 54/54 山口県岩国市 17:02 やまぐちAA123局 5ch 55/55 17:05 やまぐちTN420 8ch 54/54 山口県岩国市 17:10 かがわMC36 8ch 56/56 香川県丸亀市 17:14 きょうとF50 5ch 56/55 17:16 やまぐちTS118 6ch 54/54 17:23 かわさきRJ21/4 8ch 54/56 17:24 やまぐちFD402 8ch 54/59 17:27 おかやまHA36 8ch 56/58 17:29 やまぐちYN807 8ch 57/57 17:30 こうべYS212 8ch 54/58 17:32 やまぐちBA18 8ch 53/55 17:35 くまもとDH304 8ch 52/54 17:42 おかやまDR621 5ch 55/59 17:42 ひろしまMT72 5ch 56/56 17:44 わかやまSK747 5ch 54/55 17:45 ミヤザキCB001 5ch 55/57 宮崎県国富町 17:45 ひょうごTT314 8ch 54/56 17:46 おかやまAB33 8ch 56/56 17:49 みやざきMR485 8ch 56/54 17:51 きょうとAA322 8ch 55/55 17:53 ひょうご3946 5ch 53/58 17:53 ひょうごSI802 5ch 56/57 17:55 おかやまMY854 8ch 54/55 18:04 あおもりCC39 8ch 54/54 18:10 おきなわZA35 5ch 54/55 18:13 さっぽろTA230 4ch 52/53 (アマ) 14:43 8N1AQ 7.093MHz 59/59 千葉県木更津市 20:04 JA0○○○ 3.544MHz 59/59 新潟県

本日のCB延べ交信数54局、ありがとうございました。 それでは73!失礼します!! |

/2初デジコミQSO

in

/2初デジコミQSO

in

ヒョウゴAB337/1のブログ JE1XNJ >JM3RWI

(2022/6/12 20:12:12)

ヒョウゴAB337/1のブログ JE1XNJ >JM3RWI

(2022/6/12 20:12:12)

|

単身で赴任した2エリア。 DCRもデジコミも静かなこのエリアですが、やっと初デジコミQSOできました。

大室山移動のまちだBS28局

休日には電源を入れて持ち歩いていたデジコミですが、数週間まったく受信せず。 今週末は部屋の整理のため移動運用せず、ほぼ諦めムードで固定の窓枠に置いていた同機にうれしい着信。 都内の自宅でも何度かQSOいただいた「まちだBS28」局の出張サービスです。 狼煙をあげれば見えそうな5.7kmでもちろん59フルスケール。 やはり諦めちゃダメですね~ FBなQSOありがとうございました。

CBは部屋内で005をモニターしながら、上がればベランダでスイッチオン。

壁掛型11mコンディションモニターシステム

Sメーターで2~3のノイズがあるので比較的強い局としか交信できないが、日中はそこそこ使えるベランダ運用。 5局と交信させていただきました。

6月11日 使用機種 SR-01 静岡県伊東市 10:21 かがわMC36/5 55/55 CB8ch 10:48 ヤマグチSV221 55/55 CB5ch

6月12日 使用機種 SR-01・DJ-PV1D 静岡県伊東市 09:02 クマモトHR787 55/54 CB4ch 09:14 くまもとYT43 55/55 CB6ch 12:15 まちだBS28 静岡県伊東市大室山5.7km 59/59 LCR15ch 12:27 くまもとIA52 56/56 CB8ch

本日もFB QSOありがとうございました。

|

IC-R71 修理

in

IC-R71 修理

in

JR4GPAの「つぶやき」

(2022/6/12 19:40:16)

JR4GPAの「つぶやき」

(2022/6/12 19:40:16)

|

IC-R71 の修理です。

「モードによって受信できない」と言う動作不良の受信機を購入。 あれだけ片付けろ命令が出ているのに、買ってどうする。 いやー、壊れていますと言われると、どこが、どこが、知りたいよなーって ついつい購入してしまう悪い癖が出ます。 別冊CQ ham radio QEX Japan No.43nに書かれている 世界のアマチュア無線家事情 ブラジル・ハム仲間のゴミ屋敷 には勝てませんが!(CQ出版社の回し者ではありませんが、見たらびっくり) 電源を入れて動作確認をすると、AMは受信出来るようですが、CW,LSB,SSBでは メーターは振れて、何か音は出ていますが、全モードAMで受信しているような音です。 BFOがうまく動作していないようで、回路図を見ながら測定器で追いかけます。  程なく不良部品を見つけましたので交換。 うーん、あんまりおもしろくない修理でしたね..... 受信機はいつもの無線機と比べて、ボリュームが半分ですので 割と簡単に直せます。 メーターのバックライトが消えています。そうです当時は電球を 点灯してバックライトとしておりましたので寿命が短かったですね。 同じ電球に交換すると、長時間受信しているとまた切れますので LED化します。 しかし、問題はこの機種にはDIMMERスイッチがあります。 DIMMMER ONで周波数などの表示部が暗くなり、メーターのバックライトも 一緒に暗くなります。 電球と違って、LEDにかかる電圧を少々下げても暗くはなりません。 データシートの電流ー照度の曲線を見ればわかると思います。 そこで、DIM回路をチョイと変更して、DIMでLEDも暗くなるような回路に 変更しました。 写真では分かりにくいのですが DIMMMER OFF  DIMMMER ON  最後にサービスマニュアルに従って、各部調整。 文章にすると、たった一行ですが、測定器を多数ONにして受信機と共に 安定するよう温まって安定するまで通電して、それから調整開始。 調整途中にキャリアとノッチのトリマが接触不良で安定していないので新品に交換。  サービスマニュアルの最後ページがの終わるまでに結構な時間がかかりました。 海外の短波放送をWIDEに切り替えて聞くと、良い音ですねぇ。 小学生の頃、こんな受信機を持っていたら、どんなに楽しかったでしょう。 当時はラジカセの3バンドド受信機(MW,FM,SW)で周波数なんて 6(MHz)とか9とかしか書いていないので、例えばBCLの本に6.285MHz なんて書いてあったら、6よりちょっと上で、この辺かな?これか? ?いや、日本語じゃないから違う、もうちょい上か?なんてやっていましたが IC-R71は直読ですからね。 時代は進歩したもんだ! そんな事は置いておいて、SSBやCWも受信して見ますが問題はありません。 いっちょ上がり。  楽しく遊べました。 次だーーーーー! |

6月12日運用

in

6月12日運用

in

みやざきAL101の落書き帳

(2022/6/12 16:27:43)

みやざきAL101の落書き帳

(2022/6/12 16:27:43)

|

6月12日運用、早朝運用午後運用宮崎県児湯郡新富町新富漁港イブニングスクランブル自宅前溜池から運用しました。 早朝から元気良くホニャララ違法局合法局大混戦な中 午後の運用 14時前から15時まで運用しました。 国内違法局はたまにupでホニャララキュルキュル厳しい中ヤマガタJB64局を皮切りに1.7エリア皆様とQSO頂きました。 イブニングスクランブル運用はイブニングになりコンデションアップ自宅のアマチュア機でも入感して来た為運用しました。 キュルキュルとホニャララ被りで取り切れず せっかくお呼び頂き取り切れなかった皆様が多数有りました次回ぜひお願い致します。

今日も沢山の皆様有難うございました。 せっかくお呼び頂き取り切れなかった皆様次回お願い致します。 誤記載有りましたらコメントお願い致します。

午後運用 ヤマガタJB64局5253 あきたYO214局5253 みやぎSA33局5353 ミヤギCB46局5253 つくばTN703局5553 とちきSA41局5757 とちきMH44局5756 ニイガタNG37局5853 いばらきNT23局5757 さいたまFL20局5353 イバラキSO47局5252 ミトKM531局5555 フクシマH82局5353 スイタIN046局5454 イブニング自宅前溜池 ひょうごCY15局5353 ふくおかOC68/1局5252 ひょうごTT314局5454 いしかわKA39局5555 ねやがわCZ18局5652 とやまRF87局5555 ミエTO103局5754 ギフRY927局5656 おかやまAB33局5353 ギフTS118局5758 ひょうご3946局5556 アイチHA580局5556 なごやCE79局5656

|

<特集は「すごすぎる!人体」、別冊付録「人体スケルトンポスター」付き>誠文堂新光社が月刊誌「子供の科学」2022年7月号を刊行

in

<特集は「すごすぎる!人体」、別冊付録「人体スケルトンポスター」付き>誠文堂新光社が月刊誌「子供の科学」2022年7月号を刊行

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/12 15:30:35)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/12 15:30:35)

|

株式会社誠文堂新光社は2022年6月10 日(金 )に月刊誌「子供の科学」2022年7月号を刊行した。今号は特集が「すごすぎる!人体 」 、さらに「天の川銀河中心のブラックホールをとらえた! 」「宇宙食のヒミツを探れ!」といった記事も掲載している。また別冊付録として「人体スケルトンポスター」がついてくる。価格は770円(税込み)。

「子供の科学」2022年7月号表紙

hamlife.jpでは、趣味(hobby)としての「無線」に関連した雑誌や書籍の刊行情報も紹介している。誠文堂新光社が刊行している月刊誌「子供の科学」は、大正13(1924)年9月の創刊という老舗雑誌だ。同誌が2015年に行った読者(小中学生が中心)アンケートによると、取ってみたい資格の第1位が「アマチュア無線」という結果になり、アマチュア無線界からも注目されている。

また同誌は一昨年3月、「子供に科学の楽しさを96年間伝え続け、日本の理系親子が絶大の信頼を寄せている」として、日本の文化活動に著しく貢献した人物・グループに対して贈呈される吉川英治文化賞を受賞した。

通巻1035号となる2022年7月号は特集が「すごすぎる!人体」、ほかに「天の川銀河中心のブラックホールをとらえた!」「宇宙食のヒミツを探れ!」「教えてセンパイ! 東京工業大学附属科学技術高等学校マイコン制御部」「タマ入れゲームができる!段ボール砲」といった記事も掲載している。また電子工作の「ポケデン」コーナーでは光センサーを使って回転する円盤上に隠された文字などが読み取る「マジックディスク」を製作している。さらに別冊付録として「人体スケルトンポスター」がついてくる。なお今号は情報コーナーに無線関連の情報は掲載されていない。

同誌の購入は下記に掲載したAmazonリンクから可能だ。

●関連リンク:

|

ICB-87R メンテナンス

in

ICB-87R メンテナンス

in

JHGのブログ

(2022/6/12 15:19:56)

JHGのブログ

(2022/6/12 15:19:56)

|

ICB-87R メンテナンスです。

アンテナのぐらつきを増し締めしました。  取り外し。

ハンダ不良を点検し、再ハンダをしました。

電解コンデンサーを全交換しましした。

変調と音に関係する場所はオーディオ用コンデンサーに交換しました。 音響用コンデンサー

フィルムコンデンサー 使う場所には使います。

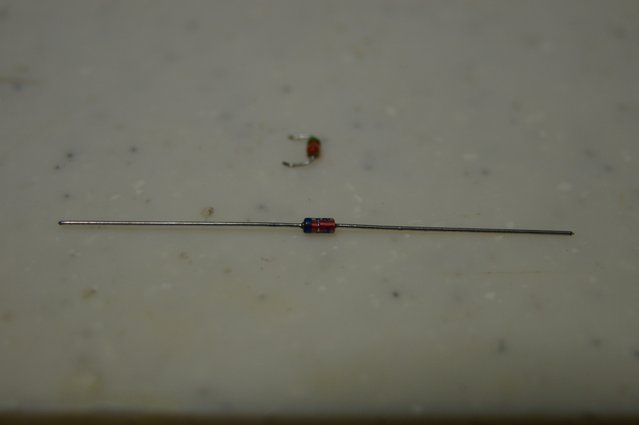

検波ダイオードなどを交換しました。

受信感度低下により、初段のFETを交換しました。 2SK192A

トランジスターなど半導体部品を交換、ほぼフルメンテナンスです。

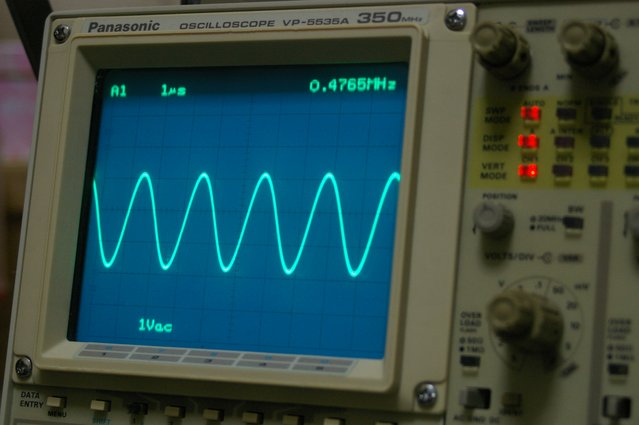

各部の調整。 各発振を最大に調整。

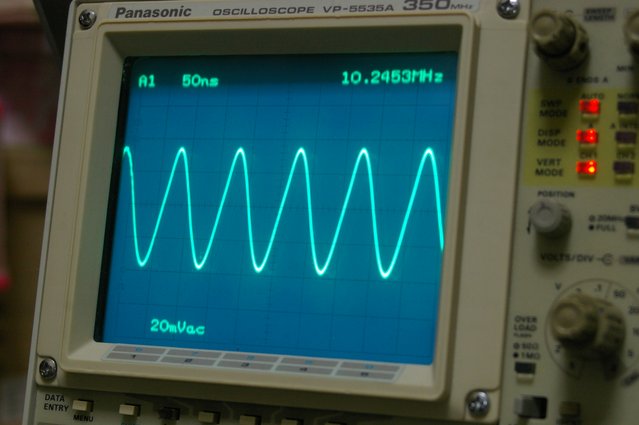

受信局発の調整。 10,240Mhz

送信局発の調整。 10,695Mhz  AGCの調整。

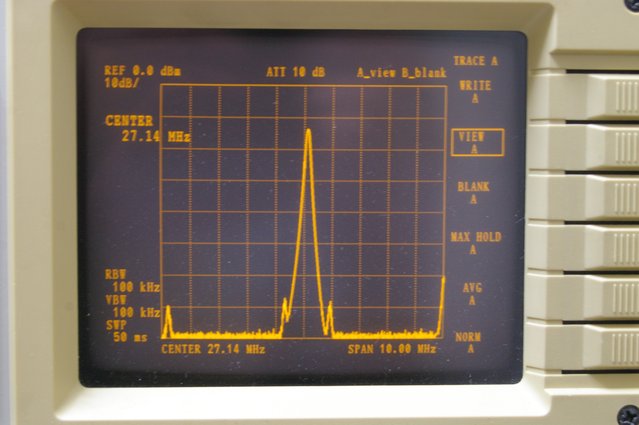

希望により、Sメーターの照明を追加しました。  周波数。 27,144Mhz  出力 0,5W

スプリアスの状況。  受信感度調整。 最大に調整しました。

受信感度。 ー122,0dBm

ロッドアンテナを伸ばし。  アンテナローディングコイル最大です。  昭和の無線機は丈夫ですね。  |

週末を過ごす隠れ家シャック、長崎県在住のアマチュア無線家(JJ6CRH)がTV番組「ポツンと一軒家」に登場--6月5日(日)~6月11日(土)まで先週の記事アクセスランキングTop10

in

週末を過ごす隠れ家シャック、長崎県在住のアマチュア無線家(JJ6CRH)がTV番組「ポツンと一軒家」に登場--6月5日(日)~6月11日(土)まで先週の記事アクセスランキングTop10

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/12 9:30:56)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/12 9:30:56)

|

先週のアクセスランキング1位は、テレビ朝日系の人気テレビ番組「ポツンと一軒家」2022年6月5日(日)の放送で、“隠れ家シャックで週末を過ごすアマチュア無線家”が登場した話題。番組予告動画と公式サイトの予告内容から、今度は「長崎県内」の「海に囲まれた半島の中腹部」に位置する場所で、「元自衛隊員の男性(66歳)」が「週末に片道1時間半かけてアマチュア無線を楽しみに訪れる」一軒家だということがわかった。実際に放送された番組では、2本の自立式アンテナタワーの空撮や、八重洲無線のFTDX5000と1kWリニアアンプのVL-1000が置かれた室内とともに、ポツンと一軒家の主、水口一洋氏(JJ6CRH)が登場。週末をこの家で過ごすという生活スタイルを中心に、アマチュア無線を楽しんでいる様子を紹介。シャックにあったパドルを操りながら、電信(CW)の魅力などを熱く語っていた。

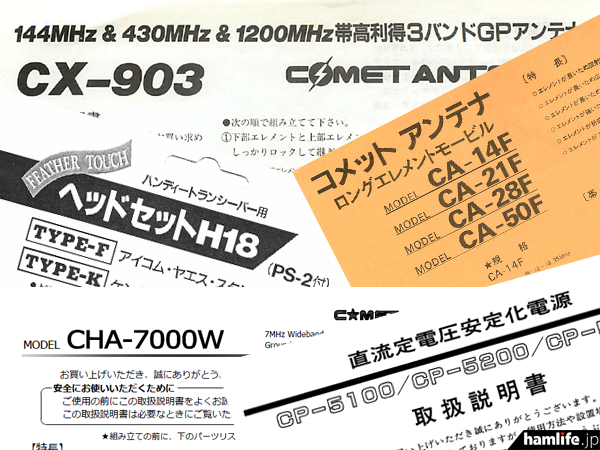

2位は、アンテナメーカーのコメット株式会社は、公式サイトに「生産終了製品取扱説明書」コーナーを設け、同社が過去に発売した415種類にのぼる製品の取扱説明書(PDF)を無料公開したニュース。1981(昭和56)年に創業したアンテナメーカーのコメットは、144MHz帯モービルホイップアンテナを皮切りに、144MHz/430MHz帯ノッチフィルター、アンテナアナライザ、SWRメーター、安定化電源など、無線機器の数々を発売してきた。今回同社では、過去に発売し現在は生産を終了した製品の中から、現存する取扱説明書415種類をスキャンしPDF形式での公開を開始したというものだ。コメットが公開した「生産終了製品取扱説明書」415種類のリストを記事で紹介しているが、型番をクリックするとPDF形式の取扱説明書が表示されるので試してほしい。

続く3位、さらに4位、6位、10位には、先週に引き続き、免許を受けずにアマチュア無線局の開設・運用などの電波法違反行為が各地で多発。管轄する総合通信局が不法無線局の取り締まりを行い、摘発や行政処分を行ったニュースがランクインした。とくに6位の「<福岡県西警察署と共同で不法局の取り締まり>九州総合通信局、福岡市西区で不法市民ラジオ(CB無線)を運用していた男が摘発され警察が逮捕」では、九州総合通信局による電波監視が行われ、福岡市在住の男が電波法第4条の違反容疑で摘発。さらに地元警察署に逮捕されるという厳しい処置が行われた。折しも6月は「不法無線局対策の強化月間」。全国の各総合通信局、および沖縄総合通信事務所では、捜査関係機関などと連携して不法無線局に対する指導などを強化している。

※タイトルをクリックすると該当記事にジャンプします。

1)<放送は6月5日(日)19時58分から>人気テレビ番組「ポツンと一軒家」に、またまた“山頂シャックのアマチュア無線家”登場か?

2)<過去に発売した415種類を網羅>コメット、自社サイト内で「生産終了製品取扱説明書(PDF)」を公開

3)<京都府八幡警察署管内で取り締まり>近畿総合通信局、免許を受けず不法にアマチュア無線機を設置していた女を告発

4)<免許を受けずにアマチュア無線局を開設>近畿総合通信局、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して43日間の行政処分

5)<商品を実際に触れるリアル店舗オープン>無線雑貨の店「HAM-NET」、新作のストレートキー(縦振り)とバグキー(横振り)取り扱い開始

6)<福岡県西警察署と共同で不法局の取り締まり>九州総合通信局、福岡市西区で不法市民ラジオ(CB無線)を運用していた男が摘発され警察が逮捕

7)<館内写真50枚掲載>ついにオープン「アマチュア無線機器歴史館」(長崎県雲仙市)を訪問してきた!

8)<テレビ朝日系列「所&林修のポツンと一軒家」>ハム歴54年!! 大型タワー6基が山の上にそびえ立つ無線家のシャックが登場

9)<今号は「ラジオの特集号」>秋葉原BCLクラブ、BCLファンの交流誌「あーゆぼーわん」No.7(84ページ/PDF版)を無料頒布

10)<電波法違反容疑で警察署へ告発>近畿総合通信局、大阪市大正区の路上で免許を受けないアマチュア無線局の不法開設が発覚

|

立ち寄りやすい名所、立ち寄りにくい名所

in

立ち寄りやすい名所、立ち寄りにくい名所

in

アマチュア無線局 JO1KVS

(2022/6/12 8:01:14)

アマチュア無線局 JO1KVS

(2022/6/12 8:01:14)

|

ドライブで走っていて、絶景スポットに立ち寄ることがよくあります。それがドライブの目的の一つでもありますね。 車が自由に停められるか。 なのだと思います。

山梨県の某所は公共の駐車場はあるにはあるけど殆どない。ほぼ全てお土産屋さんの駐車場で、何か買うのが暗黙の条件。 道の駅は立ち寄りやすいし、綺麗で雰囲気もよく、つい立ち寄ってしまいますね。 旧態依然の観光地、もっと駐めやすくして欲しいなぁ。 |

多重録音「This Boy/The Beatles」

in

多重録音「This Boy/The Beatles」

in

JK4HNN/とっとりLC575のブログ

(2022/6/12 6:16:07)

JK4HNN/とっとりLC575のブログ

(2022/6/12 6:16:07)

|

This Boyというビートルズの初期の曲をカバーしてみました。なんといってもビートルズは歌のハーモニーが気持ち良いです。前半はビートルズと同じ3度ハモりの三声で、後半は四声のコーラスにしてみました。 こちらはご本家のライブ映像です。 リンゴスターのドラムはリズム職人って感じで、光っていると思います。普通、ビートルズを聞くと言えば、ジョンやポールやジョージの歌を聞くという事になりますが、演奏する側の視点で見ると、ビートルズはリンゴスターが司令塔となっていて、他のメンバーはそれに乗っかって演奏している気がします。 ではまた にほんブログ村 |

第343回 広島湾ロールコール 結果

in

第343回 広島湾ロールコール 結果

in

ひろしまHK227/JO4FOC

(2022/6/11 23:59:59)

ひろしまHK227/JO4FOC

(2022/6/11 23:59:59)

|

|

2022.6.11 千葉県白子町

in

2022.6.11 千葉県白子町

in

週末CBer チバMR21のブログ ~風の勲章~

(2022/6/11 23:53:54)

週末CBer チバMR21のブログ ~風の勲章~

(2022/6/11 23:53:54)

|

自宅の裏で3階建てのマンションを建設中です。日曜日は工事が休みなのですが、土曜日は朝からうるさくて家にいられません。そんなわけで朝から白子町の運用ポイントへ出かけました。 午前中は日に焼けそうなので車内で運用しました。 昼頃、一旦帰宅し、昼食を摂ってからウオーキングをしました。約1時間40分くらい歩きましたが、9.96kmでした。今日は10km以上歩いたと思ったのですが、惜しかった。

最近、ATAS120Aをマンション建設の影響で設置場所を移動しなければならなくなりました。移動できる場所もないので、代わりにロングワイヤーアンテナ+FC40の組み合わせで調整しています。ワイヤーの調整がうまくいかず、四苦八苦しています。今は3.5と14のSWRが落ちません。もう少し調整してみます。

とりあえず、アンテナ調整を終えて、再び白子町の運用ポイントへ向かいました。運用場所は川沿いなのですが、6月中旬くらいまではウナギ釣りの方が多くなりますね。

今日は久しぶりにICB-770改Ⅱも使って運用しました。

運用地 千葉県長生郡白子町 使用TX SR-01、ICB-770改 (CB) 09:15 いわくにAA262 8ch 53/53 山口県 09:17 イワテB73 4ch 53/54 宮崎県 09:19 やまぐちWM201 3ch 55/55 山口県 09:23 やまぐちYN807 5ch 54/55 山口県 09:38 そらちAA246 8ch 54/54 北海道 09:45 ふくおかOC68/4 4ch 53/54 鳥取県 09:49 かがわMC36 8ch 54/54 香川県丸亀市 10:06 しりべしCB49 4ch 54/54 北海道余市町 10:11 さっぽろAM39 4cxh 53/53 北海道札幌市 10:13 やまぐちSV221 8ch 54/54 山口県周南市 10:23 ふくしまAJ32/8 4ch 53/54 北海道函館市 10:29 こうちMS350 8ch 53/53 10:35 くまもとIA52 8ch 55/56 熊本県 10:45 かがわMC36 8ch 54/56 香川県丸亀市 10:48 やまぐちTS118 8ch 53/53 山口県 17:14 とっとりAJ683 8ch 55/56 17:16 わかやまHN277 5ch 54/56 和歌山県紀の川市平池緑地公園 17:17 いわてJA77 5ch 56/59 17:17 かがわMC36 5ch 54/55 香川県丸亀市 17:19 やまぐちSH33 5ch 54/54 山口県下関市 17:30 イワテB73 5ch 53/53 宮崎県 17:33 ふくおかHJ78 8ch 54/53 福岡県北九州空港 17:35 やまぐちST702 8ch 54/57 山口県光市 17:39 やまぐちLX16 3ch 53/53 山口県岩国市 17:42 やまぐちTS118 4ch 53/54 山口県 17:44 やまぐちLX16 3ch 55/56 山口県岩国市 17:47 やまぐちYN807 5ch 55/55 山口県 17:51 やまぐちFS703 8ch 55/55 山口県 18:09 おかやまAB33 8ch 54/52 岡山市南区児島湾 ※770改Ⅱ 18:13 ひょうごTT314 8ch 53/53 兵庫県たつの市北龍野 ※770改Ⅱ 18:22 イワテB73 8ch 57/56 宮崎県 ※770改Ⅱ 18:33 くまもとHR787 4ch 54/54 熊本県熊本港

各局ありがとうございました。それでは73!失礼します!! |

6/11

in

6/11

in

さいたまUG100 簡易無線運用記

(2022/6/11 23:14:57)

さいたまUG100 簡易無線運用記

(2022/6/11 23:14:57)

|

本日は8時に起床、すぐA1CのOAM(今回は9エリアのKEY局)にチェックインし、 掲示板によると近距離出ていたのですぐ公園へGO!

8:28-9:04 (小金井市) くまもとIA52/荒尾市?(毎度です~) いわてB73/6(SR-01貴重な情報ありがとうございます~) きんきAZ627/兵庫県川辺郡猪名川町公園(近距離常連局~) ひょうごOS23(こちらも近距離常連局~) やまぐちWM201(毎度です~) いわくにAA262(毎度です~) きょうとFS01(こちらも近距離常連局~) ひょうごMA731(こちらも近距離常連局~) かがわMC36/丸亀市(毎度です~)

ランチタイムはレイトランチで3時過ぎに行きましたが坊主( ;∀;)

イブニングは20時に所用が終わりスタートダッシュで公園へ~わずか2分で3局交信~ CB001さんが薄っすら聞こえてましたが!!撤退。

20:15-20:16 (武蔵野市) そらちYS570/南幌町(CQ聞こえたのですかさずコール!) さっぽろMJ11/札幌市東区仕事場P(↑終了後お呼びいただきました~) しりべしCB49/余市町(本日のオオトリ)

本日も各局様、FB QSOありがとうございましたm(__)m

B73さんのSR-01、アンテナ交換依頼したころ、PWRも半分くらいになっていたとのINFOいただきました。 最近僕のSR-01もパイル負け多いので、いやな予感がします~とはいうものの上記の様になんとか Es QSOはできておりますのでEsシーズンにつき様子見します。入手以来1年8か月酷使しているので TR等出力低下は当たり前かな~

スーパーで見かけたシングルモルト、その名も余市! この名を見ればしりべしさんを思い出さないわけがないです~ 前にもアダルトな雑誌で余市の高級酒の特集を見たことがありました~

|

2022/06/11ログ

in

2022/06/11ログ

in

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/12 6:56:08)

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/12 6:56:08)

NCB-770(仮)/NCB-8 type2 並行開発

in

NCB-770(仮)/NCB-8 type2 並行開発

in

JL7KHN/ミヤギKI529のブログ

(2022/6/11 21:23:04)

JL7KHN/ミヤギKI529のブログ

(2022/6/11 21:23:04)

4U1UN 15F 今日もHRD

in

4U1UN 15F 今日もHRD

in

もう一度DXCC de JF1HYG/JR0ELG

(2022/6/12 5:50:16)

もう一度DXCC de JF1HYG/JR0ELG

(2022/6/12 5:50:16)

|

6月11日(土)。 今朝は5時に起床。 せっかく早く起きたのでクラスタを見ると今朝は4U1UNが15mFT8に出ているらしい。 リグのスイッチを入れアンテナを北東方向に向け、しばらく21.091を受信していると確かに信号が見えてきた。

ただ信号は弱く-19とか-23。8局ほどが呼んでいて自分も呼ぶが、CQ連発で誰にも応答しない。PSKRを見ると自局の信号は東海岸には飛んでいるが、4U1UNには届いていないみたい。 7時過ぎ、Xの支度が終わるまでの間再度ワッチ。 すると4U1UNはまだ出ている。時々歯抜けになるけれど2局同時に応答しているのが見えるので、5時台よりは強く入感しているのかもしれない。すかさず参戦。 1局に応答しているときの信号は-12とか-13。今までで一番強く入感している。 仕方ないので、お出かけ先の写真を貼っておく。(長岡市の国営越後丘陵公園のバラ園)

|

やっぱ、無線は楽しい〜!

in

やっぱ、無線は楽しい〜!

in

ひろ局長 〜JI2OEY なごやAB36〜

(2022/6/11 19:33:57)

ひろ局長 〜JI2OEY なごやAB36〜

(2022/6/11 19:33:57)

|

各局様、こんばんわ〜 JI2OEY&なごやAB36

ひろでございます 今日は、つる師匠と移動運用に行ってきました。 移動地は、 三ヶ根山 愛知県の有数な移動運用ポイントのひとつです。 駐車場の標高は320m(山頂は321m) 三河湾の展望が素敵です

この時期、紫陽花が綺麗に咲いています。 天気は、小雨が降ってますが、なんとかなる程度 今日は ICOM IC-706S くん

アンテナはつる師匠からお借りしたRHM-12

移動運用慣れしてないので、ワタワタ  電波出てるのかな

送信出力やマイクゲインを確認するのに、アレやコレやいろんなスイッチ押しまくり    「MIC GAIN」とか「RF

PWR」っていうツマミがフロントパネルにない無線機は難しい というわけで、18MHzで4局様と交信頂きました

もうね、わたしの場合、1、2局交信できれば、もう満足なんですよね。 なので、今回は大満足です

で、こっちも持ってきました 500mWの神 そしたら  なんと

オキナワAK130局が応答してくれました〜  お互いRSレポート52で交信成立  アマチュア無線より飛んでるやん その他にも、三河湾、伊勢湾を隔てた志摩半島へ移動のなごやCE87局

ありがとうございました

なごやコール同士、ホームでも繋がるといいですね〜  そしておやつは 美味しい美味しい

この後、三ヶ根山を降りて蒲郡のヨットハーバーの駐車場へ

ハンディー機でも浜松〜蒲郡間交信できるんですね そんなんこんなんで大成功の移動運用でした いやぁ 楽しかったぁ 帰り道

つる師匠と北海道のしぶちんさんが5Gで交信 傍受しつつ、途中ブレークで割り込まさせて頂きました 蛍光灯くんの第二の人生はお任せください ではでは |

【頒布】※補充※ DCPA03 – PC-CWキーイング USBインタフェース

in

【頒布】※補充※ DCPA03 – PC-CWキーイング USBインタフェース

in

jh4vaj

(2022/6/11 18:54:34)

jh4vaj

(2022/6/11 18:54:34)

|

在庫を補充しました。キット・完成品ともあります。CtestwinやzLogのインタフェースとして使えます。

また、パドルエミュレータ(ソフトウェア)と組み合わせると、エレキー(メモリキーヤ)のメモリ入力が楽にできます。

|

オーストラリアのABC Classicで映画・TV・ゲーム音楽カウントダウン100

in

オーストラリアのABC Classicで映画・TV・ゲーム音楽カウントダウン100

in

Tune-in

(2022/6/11 17:48:25)

Tune-in

(2022/6/11 17:48:25)

インターネットで聴くことができます。 https://www.abc.net.au/classic/

6月11日、12日に投票によって選ばれた映画・TV・ビデオゲームの音楽カウントダウン100今日11日土曜日は100位~41位までがオンエアーされました。結果は コチラ

を確認ください。アーカイブもあります。明日は40位からのカウントダウン。BGMにどうぞ。

インターネットで聴くことができます。 https://www.abc.net.au/classic/

6月11日、12日に投票によって選ばれた映画・TV・ビデオゲームの音楽カウントダウン100今日11日土曜日は100位~41位までがオンエアーされました。結果は コチラ

を確認ください。アーカイブもあります。明日は40位からのカウントダウン。BGMにどうぞ。 |

【事務連絡】BSDL01(ダミーロード)をお申込みのHさんへ

in

【事務連絡】BSDL01(ダミーロード)をお申込みのHさんへ

in

jh4vaj

(2022/6/11 15:32:12)

jh4vaj

(2022/6/11 15:32:12)

|

BSDL01 – ダミーロード

50Ω/20W/BNCをお申し込みいただいた際にご記入頂いたメールアドレスが間違っているようで返信できません。改めて正しいメールアドレスでお申し込み下さい。

|

FFMA ARRL

in

FFMA ARRL

in

ぎょうむにっし

(2022/6/11 14:16:40)

ぎょうむにっし

(2022/6/11 14:16:40)

|

ARRLのアワード、FFMA (http://www.arrl.org/ffma)の

整理用の表を作ってみたいと言うOMが居られたので、色々調べてみました

まず、どのような表かと言いますとこんな感じです

アメリカの個人の局、KV5Wが作っておられるようなので QRZ.COMのサイトの指示に従って作成してみました

まず、サイトの 赤丸の箇所 this form を、クリックすると

このような入力画面が出てきます

必要事項を入力して送信するとメールが届きました

内容はエクセルのシートと、入力方法などが画像で添付されていました こんな感じです 指示にしたがってデーターを返信すると、最初の表が完成です

日本でアワードを達成するのは非常に難しいと思いますが

興味のある方はチャレンジするのも良いかもしれません。 |

1エリア(関東)で更新。2エリア(東海)は5か月近く更新発表なし--2022年6月11日時点における国内アマチュア無線局のコールサイン発給状況

in

1エリア(関東)で更新。2エリア(東海)は5か月近く更新発表なし--2022年6月11日時点における国内アマチュア無線局のコールサイン発給状況

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/11 9:30:58)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/11 9:30:58)

|

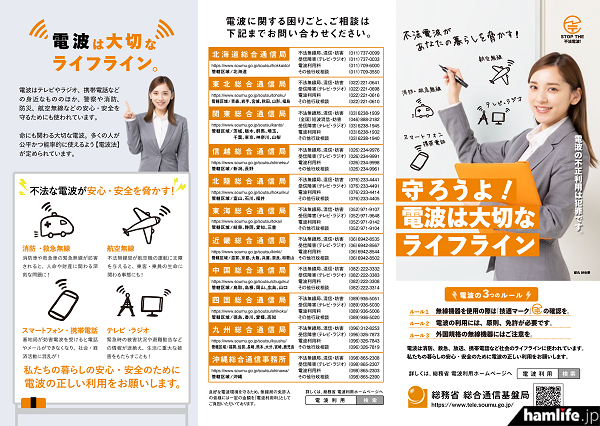

日本における、2022年6月11日時点の「アマチュア無線局のコールサイン発給状況」をまとめた。新たに1エリア(関東管内)の関東総合通信局から更新発表があった。6月に入って2回目の更新となる。沖縄総合通信事務所を含む、そのほかの総合通信局は、最低でも1か月ごとにコールサインの発給状況を発表しているが、2エリア(東海管内)の東海総合通信局からは「2022年1月6日時点」の情報を最後に、5か月近くコールサイン発給の更新発表が行われていない状況が続いている。

各総合通信局で公表している、コールサインの発給状況は下表の通りだ。

ところでアマチュア局のプリフィックスの割当ての順番に触れておこう。まず1エリア(関東管内)を例に取ってみると、最初はJA1 → JH1 → JR1 → JE1 → JF1 → JG1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → JM1 → JN1 → JO1 → JP1 → JQ1 → JS1と一度目の発給が行われた。

その後JE1からプリフィックスのアルファベット順での空きコールサインの再割り当てが行われ、JE1 → JF1 → JG1 → JH1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → JM1 → JN1 → JO1 → JP1 → JQ1 → JR1 → JS1と進んだ。

さらにその後、数字の7で始まる7K1 → 7L1 → 7M1 → 7N1 → 7K2 → 7L2 → 7M2 → 7N2 → 7K3 → 7L3 → 7M3 → 7N3 → 7K4 → 7L4 → 7M4 → 7N4の発給が行われ、その後にJA1 → JE1 → JF1 → JG1 → JH1 →JI1 → JJ1と2度目の再割り当てが進行している。

また2エリア(東海管内)と3エリア(近畿管内)も、関東の1回目の再割り当てと同様に「JS2(JS3)終了後に、JE2(JE3)からプリフィックスのアルファベット順」で再割り当てが進行している。

しかし6エリア(九州管内)は、JQ6までの発給が終了後(JS6は沖縄に割り当て)、JA6から、プリフィックスのアルファベット順での再割り当てが行われている。

このあたりの経緯と詳細は、日本におけるコールサイン研究の第一人者、JJ1WTL・本林氏のWebサイトが詳しい。

↓この記事もチェック!

<総務省のデータベース「無線局等情報検索」で判明>7エリア(東北管内)、令和3(2021)年1月28日付で「JQ7AAA」を発給

<令和3(2021)年1月20日発給分から>6エリア(九州管内)、「JE6」のプリフィックスが終了し「JF6AAA(二巡目)」からの割り当て開始

●関連リンク:

|

雨だから走ってないよ

in

雨だから走ってないよ

in

元気なクマの日曜日

(2022/6/11 7:11:56)

元気なクマの日曜日

(2022/6/11 7:11:56)

|

金曜日は残業したうえ、帰る頃には雨がポツポツと… なので走ってないです。 てか、走ろうにも疲労が溜まって走れない… さすがに乗りなれない重機に乗り、連日の残業…

疲れも溜まるよね |

2022/06/10ログ

in

2022/06/10ログ

in

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/11 8:02:53)

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/11 8:02:53)

|

CM前の朝練。

ありがとうございました^ ^ 06:30-07:10 0645イシカリAG11局55/55 0655アオモリCC39局53/53 0656シリベシCB49局53/53 0702サッポロTA230局53/55

なかなかの厳しさ… 最近は こんな日が多い…。 ありがとうございました^ ^ 1808アオモリRD208局56/54 1819サッポロTA230局55/54 1826シリベシCB49局57/57 1827イシカリAD416局56/56 1829イシカリAD521局56/56 1855アサヒカワYS410局54/53 1910サッポロMJ11局55/55 EB ヤマグチFD402局

|

6月10日運用

in

6月10日運用

in

みやざきAL101の落書き帳

(2022/6/10 17:43:01)

みやざきAL101の落書き帳

(2022/6/10 17:43:01)

|

6月10日運用 早朝運用、ランチタイムショート運用宮崎市塩路一ッ葉海岸から運用しました。 早朝運用はホニャララ元気に入感し8chは偽関東マーカーが入感して来ました。 そんな中いしかりAG11局を皮切りに7.8エリア皆様とQSO頂きました。 運用中に石垣島のとうきょう13131局が1エリア局をコールされるのが入感お呼びしますが残念ながらQSO出来ませんでした。

ランチタイムショート運用はキュルキュルホニャララ激高な中しずおかDD23局を皮切りに1.2.7エリア皆様とQSO頂きました。

せっかくお呼び頂き取り切れなかった皆様次回お願い致します。 今日も有難うございました。

早朝運用 いしかりAG11局5555 しりべしCB49局5353 アバシリAB39局5151 アキタST250局5353 そらちYS570局5252 ランチタイムショート運用 しずおかDD23局5151 つくばGT38局5656 カナガワTM364局5353 あいちAC884/1局5353 とうきょうAB993局5454 とうきょうMS25局5353 さいたまFL20局5353 ミヤギIT03局5353

|

広瀬川歩道―経ヶ峰(瑞鳳殿)散策 6/9

in

広瀬川歩道―経ヶ峰(瑞鳳殿)散策 6/9

in

JO7TCX アマチュア無線局

(2022/6/10 16:42:15)

JO7TCX アマチュア無線局

(2022/6/10 16:42:15)

|

梅雨に入ってしまったのかどうか、ぐずついてしけ寒い日が続いています。晴れ間が出たかと思うと小雨が降ってきたり、せっかく休みを取っても目くるめく変わって山歩きどころか散歩もままなりません。昨日は午後に少し安定しそうということでカメラを持って近くの経ヶ峰(伊達政宗公の霊廟・瑞鳳殿)まで散策に出かけました。

無線をしたいときは大年寺山公園に向かいますが、平日は相手局もないので、広瀬川あたりを散歩することが多く、たまに通ったことのない路地を辿ってみたりします。

自宅から数分のところに松源寺があり、奥の墓地を下ると広瀬川の河原に出ます。ここは障害物や影響を与えそうな施設もなくいつもアンテナ調整に使っている場所です。

縛り地蔵に立ち寄り、遊歩道へ。

遊歩道の先に経ヶ峰が見えます。

霊廟に続く霊屋橋。川の中にある切り株はセコイヤ化石林といって約300万年前に生育していた森林の立ち木が長く地中に埋もれ炭化したものらしく、世界的にも珍しいそうです。

霊屋橋を渡り、さらに遊歩道を西に進むと評定河原橋。そのすぐ手前が瑞鳳殿入り口。観光地でもあり、いつもは賑わっているのですが、平日のためか静かです。「熊目撃情報あり」の注意書きがありました。このあたり、市街地近くにもかかわらず出没のニュースが毎年のようにあります。

経ヶ峰(瑞鳳殿)入り口

境内を回っていると雲行きが怪しくなってきました。裏手から出て、愛宕神社に寄って帰ることにしました。大満寺の長い階段を上り、虚空蔵尊へ。愛宕神社の境内につながっていて、ここから眺める仙台中心部のビル群にはいつも圧倒されます。自宅から近く、自分にとってもっとも手軽な無線運用場所でもあります。

階段を上って大満寺 虚空蔵尊へ

いつのまにか小雨に変わりました。愛宕神社東側の階段を下ると愛宕大橋。いくつも階段を上り下りしてずいぶん歩いたような気がしたのですが、橋上からは雨に煙る経ヶ峰が意外に近く見えました。約2時間の散策。

ぼーっと川の風景を眺めたり、歩きながら様々思い浮かんだり、登山と違って自分時間をゆっくり消化する余裕があり、これはこれで悪くないかな、と思った次第です。

|

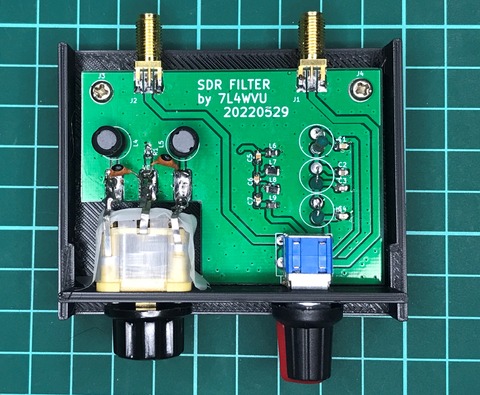

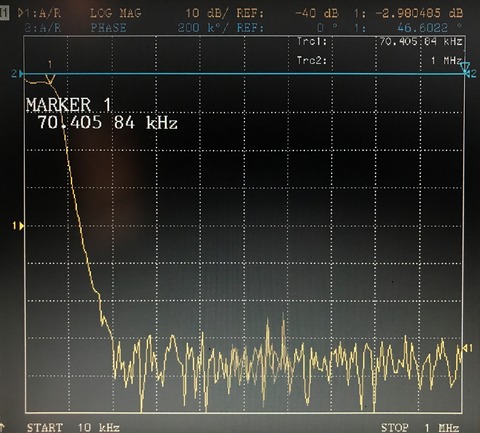

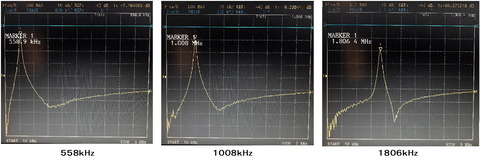

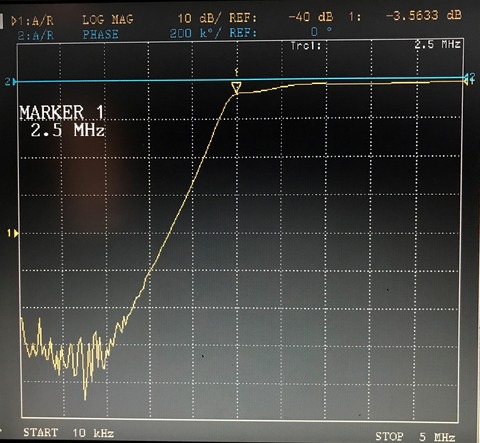

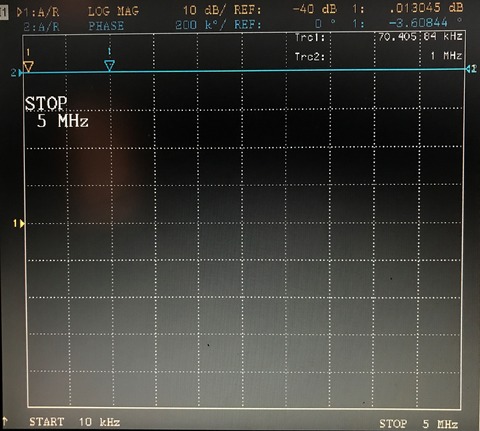

BCL、SWL受信機用入力フィルター

in

BCL、SWL受信機用入力フィルター

in

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2022/7/17 4:09:47)

7L4WVU 自作アマチュア無線局

(2022/7/17 4:09:47)

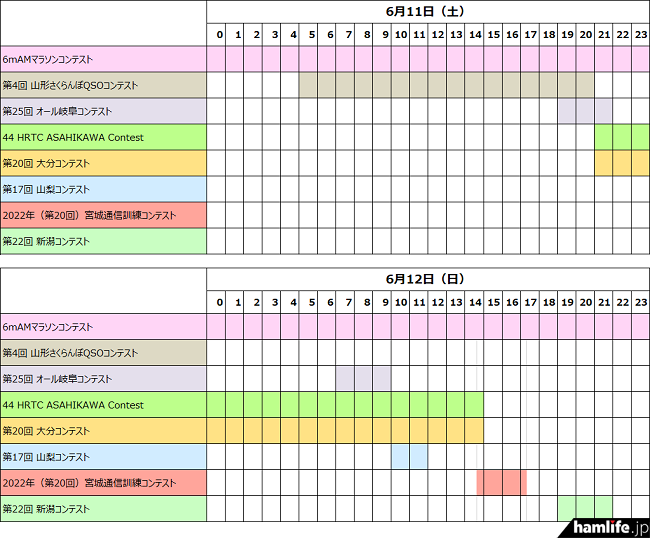

<今週末も国内コンテストが乱立>6月11日(土)と12日(日)の2日間で合計8つ、日別&時間コンテスト帯開催リストを作ってみた

in

<今週末も国内コンテストが乱立>6月11日(土)と12日(日)の2日間で合計8つ、日別&時間コンテスト帯開催リストを作ってみた

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/10 12:05:24)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/10 12:05:24)

9X2AW 10F

in

9X2AW 10F

in

もう一度DXCC de JF1HYG/JR0ELG

(2022/6/10 17:37:58)

もう一度DXCC de JF1HYG/JR0ELG

(2022/6/10 17:37:58)

|

6月9日(木)。 入浴後あとはもう寝るだけの時間帯にクラスターを見ると、9X2AWが10mFT8に出ているようなので、念のため覗いてみる。 当初入感はなかったのだが、しばらく放置していたら見えるようになってきたので22時くらいから参戦。

最初は-18くらいで見えたり見えなかったりと言う感じだったのだが、だんだん信号が上がってきて、ピークでは-2になる時もあった。 これだけ聞こえて(見えて)いればそのうち順番が回ってくるだろうと思っていたが、これがなかなか拾われない。 有名局も多数呼んでいるがずっとリターンのない局もいる。 DFを下は数百から上は3000Hz以上まで変えながら呼ぶが全くダメ。 PSKreporterをみても自局の信号を拾っている局がいないので、アンテナから電波が出ていないのでは?と不安になる。 (実際はアフリカ方向にモニター局がいなかったからだと思う)

1時間経過した23時になってもリターンがない。 私の所で見える他の呼ぶ局が2,3局という状況になってもまだリターンがない。

それでもあきらめずに呼んでいたら23:40頃になってやっとリターンがあった。こちらの信号は+00だって。そんなに強く届いていたのなら早く拾ってよ・・・。 無事73も確認してQSO完了。ルワンダはATNO。計算が間違っていなければこれでDXCC=300の大台に乗った。

9X2AWには6月7日の夜に12mFT8でリターンをもらっていたのだが(なんと1発コール!)73が返ってこなかったので、実はこれはリベンジでした。 M0OXOのオンラインログにはまだ上がっていないけど、12mも合わせてログインしていると思いたい。

|

<ハムフェア出展予告と超小型HF帯SSB/CWトランシーバーの紹介>アマチュア無線番組「QSY」、第146回放送をポッドキャストで公開

in

<ハムフェア出展予告と超小型HF帯SSB/CWトランシーバーの紹介>アマチュア無線番組「QSY」、第146回放送をポッドキャストで公開

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/10 8:30:58)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/10 8:30:58)

|

神奈川県横須賀市にあるコミュニティFM放送局「FMブルー湘南(横須賀エフエム放送株式会社、JOZZ3AD-FM、空中線電力20Wほか)」では、2017年4月からアマチュア無線家向けの番組「QSY」をオンエアーしている。放送は毎週金曜日の22時から30分間だが、新たな内容の番組は第1・3・5金曜日に流され、第2・第4金曜日は前週の再放送という形式だ(2017年7月から)。放送音声は後日ポッドキャストとしてWebサイトで公開されている。

2022年6月3日の第146回放送は、JK1BAN 田中氏の「今週の活動報告」がリスナーからのメール(コンテスト参戦、Free DVで交信)紹介と、東京理科大学の近代科学史料館を再訪問した話。JH1OSB 小濱氏の「無線は自作でより楽しくなる」はリスナーからのメール(仕事で転勤)紹介と「ハムフェア2022」に出展を予定し自作アンテナ等の展示を行うという予告、200ドル以下で買える「μSDX」規格の3.5~20MHz(?) 超小型CW/SSB 5Wトランシーバー の紹介(ただしスプリアス規格をクリアできるか不明)だった。

番組の聴取は下記関連リンクから。Web上またはダウンロード(MP3形式)で利用できる。

●関連リンク:

|

パイル時の呼び方はフリーライセンスの方がマナーが良い

in

パイル時の呼び方はフリーライセンスの方がマナーが良い

in

アマチュア無線局 JO1KVS

(2022/6/10 7:55:36)

アマチュア無線局 JO1KVS

(2022/6/10 7:55:36)

|

パイルを聞いていると、わざとタイミングずらして呼んだり、だらだらと呼んだり、もう別の局と交信始まっているのに呼んだり、違うのに自分だと勝手に思って交信始めたり、コールサイン聞き取っていないで呼んだり、ラストレターがわからんと言っているのに最初から言い直したり、拾ってもらうと勝ち誇ったようにいらない内容話したり、ファイナルがしつこかったり、沢山の局がお待ちのようなのでショートで失礼いたします(本当に気を遣う人は言わない)と言う無駄な言葉を話して長引かせたり、そういう人に限って相手局、自局のコールサインを電文の前後に毎回入れて20秒で終わる交信を数分に伸ばしたりする。キー局もイライラしている事でしょう。

何時間も待っている人が居るのに。空気読めない局の多いこと。0.1秒でも素早く去ることにもっと美徳を感じて欲しい。 フリーライセンス(市民無線)のほうはAMモードで混信やフェージングで一部聞き取れない事が多いため、コールサイン、レポートを復唱することが多いけれど、総じて余計なことを言わず、困ったちゃんはほとんど居ない。 フリーライセンス無線を明らかに見下している人ほどアマチュア無線におけるマナーが悪い。知らんけど。 と思った方は下のバナーをクリック。他にも皆さんの楽しいブログ記事がたくさんありますよ。 |

6/9

in

6/9

in

さいたまUG100 簡易無線運用記

(2022/6/9 21:50:16)

さいたまUG100 簡易無線運用記

(2022/6/9 21:50:16)

|

あ~さ~

(武蔵野市) とかちST617/池田町利別川堤防(スタートはこの局)「 しりべしCB49/余市町(夕方も良く聞こえておりました~)

ひ~る~

(武蔵野市) そらちYS570/南幌町(昨日のリベンジ成就!) さっぽろHM22(6日に引き続き2ND QSO!) さっぽろMJ11/札幌市東区仕事場P(本日も安定入感~) さっぽろFZ210(毎度です~)

よ~る~

(小金井市) くまもとIA52/荒尾市?(大きなQSBでした~) いわてB73/6(毎度です~) みやざきCB001/国富町(毎度です~7CHはめずらいしい!) くまもとHR787/熊本市(毎度です~) かごしまAK56(8CH大混信でした~)

本日も北に西に各局様 FB QSOありがとうございましたm(__)m

CQ誌96年6月号の付録を本棚から取り出して自分の開局した 1976年を見てみた。タイムマシーンだ!八木アンテナの八木博士が鬼籍に入ったニュース、 FMナロー化のニュース、沖ノ鳥島7J1RLのニュース、アマチュア無線の歩み(持ってます) の発行のニュース、リグではTS-820やFT-301登場のNEWSなど’あったあった、そうだった’ という思い出が蘇る。僕の初めてのRIG IC-502は1975年12月の発売だったそう。同じ時期に ライバル機TR-1300も発売されていた!とても興味深い。四半世紀前まではいい仕事してたな~ CQ誌編集部!あとこの頃はCQ誌(消費税などないので)380円きっかりでした。 この金額も何となく覚えてます。あの分厚さでこの値段、いいねえ~~~

|

小麦が心配

in

小麦が心配

in

アマチュア無線局 JO1KVS

(2022/6/9 20:55:07)

アマチュア無線局 JO1KVS

(2022/6/9 20:55:07)

|

🇺🇦が🇷🇺に侵略され小麦の収穫、出荷が出来ず世界的に大変なことになっている。コロナで大型貨物船の輸送が鈍っている上にこの問題。これはヤバイ。稲作終わったらそこに小麦を植えて欲しい。休耕田も小麦で使って欲しい。向いている気候なら。これからは国産小麦も沢山作らないといけないかもしれない。

|

2022.6.9 仕事帰りプチ運用 茂原市、白子町

in

2022.6.9 仕事帰りプチ運用 茂原市、白子町

in

週末CBer チバMR21のブログ ~風の勲章~

(2022/6/9 20:27:25)

週末CBer チバMR21のブログ ~風の勲章~

(2022/6/9 20:27:25)

|

今日は仕事帰りに茂原市の運用ポイントへ寄りました。今の時期はウナギおじさんが現れるのでまだ運用には早いのです。ウナギおじさんは夜緑のランプをつけて茂みに隠れています。何度驚かされたことか!ここへきて運用するのが待ち遠しいのですが、今は待ちの状態です。

緑がたまらない!!

あまりコンディションが上がっていなかったので白子町の運用ポイントへ移動しました。あまりコンディションも上がらず、それぞれの場所で1局さんずつおつなぎいただき帰宅しました。

運用地 千葉県茂原市 使用TX ICB-707改 (CB) 16:09 イワテB73 8ch 53/53 熊本県 16:53 ミヤザキCB001 8ch 53/53 宮崎県国富町

各局様、ありがとうございました。それでは73!失礼します。 |

6月9日運用

in

6月9日運用

in

みやざきAL101の落書き帳

(2022/6/9 18:49:32)

みやざきAL101の落書き帳

(2022/6/9 18:49:32)

|

6月9日運用 早朝運用ランチタイムショート運用宮崎市塩路一ッ葉海岸から運用しました。 早朝は合法局立ち上がり遅く前半はイメージ受信による近隣の漁船とホニャララのみの入感でした、そんな中いしかりAG11局を皮切りに北は8エリア南は石垣島のとうきょう13131局とQSO頂きました。

ランチタイムショート運用はキュルキュル激高とホニャララで難易度高い中トカチST617局とかちDM260局とQSO頂きました。

せっかくお呼び頂き取り切れなかった皆様どうぞ次回宜しくお願い致します。 今日も有難うございました。

早朝運用 いしかりAG11局5353 さっぽろTA230局5252 しりべしCB49局5252 とうきょう13131/JR6局5555 ランチショート運用 トカチST617局5252 とかちDM260局5252

|

<福岡県西警察署と共同で不法局の取り締まり>九州総合通信局、福岡市西区で不法市民ラジオ(CB無線)を運用していた男が摘発され警察が逮捕

in

<福岡県西警察署と共同で不法局の取り締まり>九州総合通信局、福岡市西区で不法市民ラジオ(CB無線)を運用していた男が摘発され警察が逮捕

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 18:00:46)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 18:00:46)

|

6月9日、九州総合通信局は福岡県西警察署と共同で福岡市西区の路上において不法無線局の取り締まりを実施し、車両に不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していた男を電波法第4条の違反容疑で摘発。同警察署が逮捕した。なお、本件は九州総合通信局による電波監視で電波法違反行為が特定され、逮捕に至ったものである。

九州総合通信局が発表した内容は以下の通り。

九州総合通信局は、6月9日、福岡県西警察署と共同で福岡市西区において、車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、1名を電波法違反容疑で摘発し、容疑者は福岡県西警察署に逮捕されました。

同容疑者は、当局の電波監視により特定され、今回の逮捕に至ったものです。

【容疑の概要】

【不法市民ラジオ(CB)の無線局を設置していた車両】

【車両に設置されていた不法市民ラジオ(CB)の無線局の無線機】

【参考】適用条文(抜粋)および障害・混信事例

(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)

(2)電波法第110条(罰則)

(3)不法無線局による障害・混信の例

九州総合通信局は「当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります」と説明している。

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

●関連リンク: 九州総合通信局 車両に開設した不法無線局を摘発

|

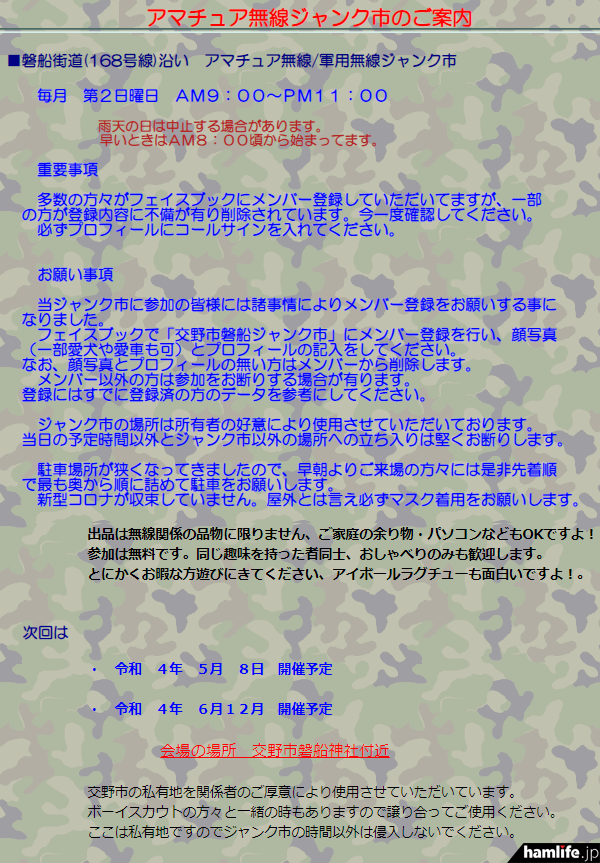

<「必ずメンバー登録を行って参加しよう」と案内>6月12日(日)9時から2時間、大阪府交野市で「アマチュア無線ジャンク市」開催

in

<「必ずメンバー登録を行って参加しよう」と案内>6月12日(日)9時から2時間、大阪府交野市で「アマチュア無線ジャンク市」開催

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 12:05:18)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 12:05:18)

|

2022年6月12日(日)9時から11時までの2時間にわたり大阪府交野市で、恒例の「アマチュア無線ジャンク市」が開催される(早いときは8時ごろからスタート。雨天中止の場合あり)。今年4月から、参加するにはメンバー登録が必要(必須)となった。「…注意事項が有ります。フェイスブックから交野市磐船ジャンク市にメンバー登録して頂き顔写真(一部愛犬や愛車等可能)とプロフィール(コールサインは必須)の記入をして下さい。写真とプロフィールの無い場合メンバー登録の削除をしますので。登録されている方の内容を参考にして下さい」と案内。記事下の「関連リンク」にあるFacebook「交野市 磐船ジャンク市グループ」に、顔写真(一部愛犬や愛車も可)とプロフィールを記入してほしいと呼びかけている。

Facebook「交野市 磐船ジャンク市グループ」にアクセスすると、主催者から「交野市磐船ジャンク市グループの皆さんに4月以降約10年間続いたジャンク市を完全に終了して閉場するつもりでしたが、たくさんの皆さんから止めないで続けて欲しいと言うメールを貰いました。又、顔写真やプロフィールの件はセキュリティの意味から当然だとも言われている方が多いです。以上の事から3月に申し上げたように、フェイスブックから交野市磐船ジャンク市にメンバー登録して頂き顔写真(一部愛犬や愛車等可能)とプロフィールの記入をして下さい。写真とプロフィールの無い場合メンバー登録の削除をしますので。登録されている方の内容を確認して参考にして下さい。個人的に色々言われる方が有りましたらジャンク市はすぐに閉場致します(私も年齢的にしんどいですから考えたく無いので)」「メンバー登録をして頂く方が増えて来ていますが、プロフィールにはコールサインは必ず入れて下さい。入って無い場合はメンバー登録を削除します」といった案内(2022年3月23日)が書き込まれているので、必ず事前に確認しておこう。

「アマチュア無線ジャンク市」が、2022年6月12日(日)9時から11時まで、大阪府交野市の国道168号線(磐船街道)沿い、磐船神社付近で行われる。早いときは8時ごろから始まっているが、雨天の日は中止となる場合があるの注意しよう。

会場近くの京阪バス「磐船神社前」には駐車場とトイレがあるほか、コンビニなどで食料の調達もできる。さらに有名な磐船神社や天の川流域の自然散策コースなど、家族連れでも楽しめる場所が周辺に点在するので、お父さんはジャンク市を、家族は周辺の散策を楽しむこともできるだろう。

ジャンク市の開催場所は「交野市の私有地を関係者のご厚意により使用させていただいています。ボーイスカウトの方々と一緒の時もありますので譲り合ってご使用ください」「撤収後は付近を清掃しゴミは必ず持ち帰ってください」と主催者は呼びかけている。

●関連リンク:

|

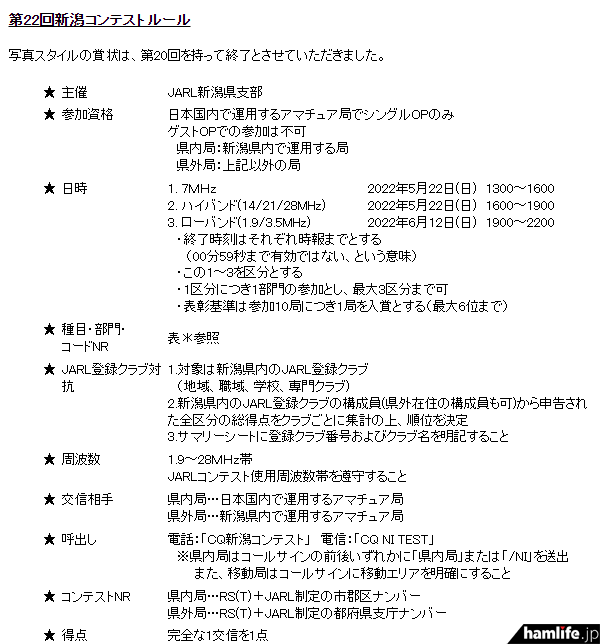

JARL新潟県支部、6月12日(日)19時から3時間「第22回 新潟コンテスト」のローバンド区分(1.9/3.5MHz帯)を開催

in

JARL新潟県支部、6月12日(日)19時から3時間「第22回 新潟コンテスト」のローバンド区分(1.9/3.5MHz帯)を開催

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 11:30:05)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 11:30:05)

|

2022年6月12日(日)19時から22時までの3時間、JARL新潟県支部主催による「第22回 新潟コンテスト」のローバンド区分が1.9/3.5MHz帯のアマチュアバンドで開催される。このコンテストは周波数帯によって開催日時が異なるのが特徴で、さる5月22日(日)には13~16時に7MHz帯、16~19時に14/21/28MHz帯で開催された。なお、1.8MHz帯のバンド拡張にともない、昨年(2021年)から1.9MHz帯のコンテスト周波数は「JARLコンテスト使用周波数帯」に準じるとともに、県内局と県外局の両方へ「電話」「MIX」部門が追加されている。

交信の対象は、新潟県内局が日本国内で運用するアマチュア局、県外局が新潟県内で運用するアマチュア局となる。ナンバー交換は、新潟県内局が「RS(T)符号による相手局のシグナルレポート」+「JARL制定の市郡区ナンバー」、県外局は「RS(T)符号による相手局のシグナルレポート」+「JARL制定の都府県支庁ナンバー」。

サマリーシートの提出は、紙ログ、電子ログの両方で受け付けるが、「参加区分ごとにログ・サマリシートを提出」「ログ・サマリシートはJARL制定のA4形式(または同形式)」「電子メールの受け付けはJARLコンテスト電子ログサマリーと同形式に限る」としている。

締め切りは7月4日(月) 消印有効。参加証、結果希望者はSASE(長形3号120mm×235mmのサイズ、94円切手を貼る)を同封。結果をE-mailで希望の方は、メールアドレスを明記のこと。写真スタイルの賞状は第20回(2020年)で終了してる。詳しくは「第22回 新潟コンテスト規約」で確認してほしい。

●関連リンク:

|

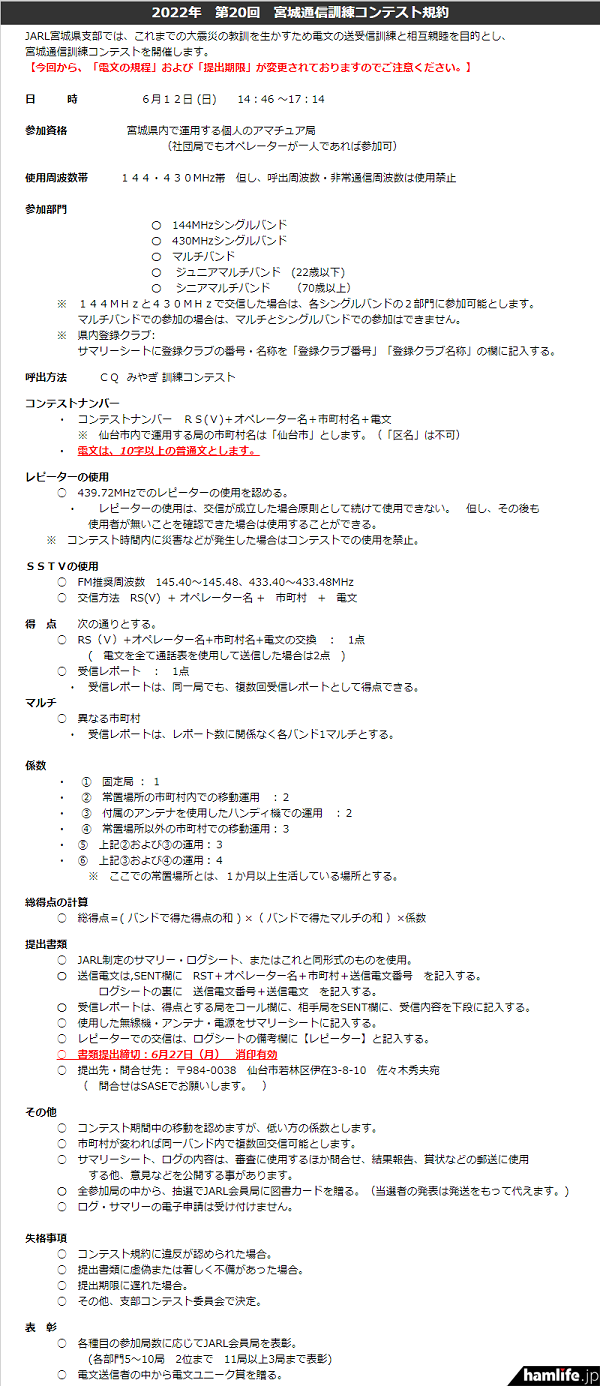

<大震災の教訓を生かす電文の送受信訓練>宮城県内個人局が対象、6月12日(日)14時46分から17時14分まで「2022年 第20回 宮城通信訓練コンテスト」開催

in

<大震災の教訓を生かす電文の送受信訓練>宮城県内個人局が対象、6月12日(日)14時46分から17時14分まで「2022年 第20回 宮城通信訓練コンテスト」開催

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 10:30:47)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 10:30:47)

|

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)宮城県支部は、2022年6月12日(日)14時46分から17時14分まで、大震災の教訓を生かすため電文の送受信訓練と相互親睦を目的に、宮城県内で運用する個人のアマチュア局を対象とした「2022年 第20回 宮城通信訓練コンテスト」を144/430MHz帯で開催する。同コンテストの開始時刻の14時46分は「東日本大震災(2011年3月11日)」の発生時刻、終了時刻の17時14分は「宮城県沖地震(1978年6月12日)」の発生時刻にちなんで設定されたものだ。なお、「今回から、『電文の規程』および『提出期限』が変更されておりますのでご注意ください」との案内がある。

参加資格は宮城県内で運用する個人のアマチュア局(社団局もオペレーターが1人なら参加可)。439.72MHzレピーターの使用や、SSTV(FM推奨周波数 145.40~145.48Hz、433.40~433.48MHz)での運用も可能だ。

呼出方法は「CQ みやぎ訓練コンテスト」、ナンバー交換は「RS(V)」+「オペレーター名」+「市町村名」+「電文(10字以内の普通文)」。

ログシートの締め切りは6月27日(月)消印有効。ログ・サマリーの電子申請は受け付けない。全参加局の中から、抽選でJARL会員局に図書カードを贈られる。また、電文送信者の中から電文ユニーク賞を贈るとしている。詳しくは「2022年 第20回 宮城通信訓練コンテスト規約」で確認のこと。

●関連リンク:

|

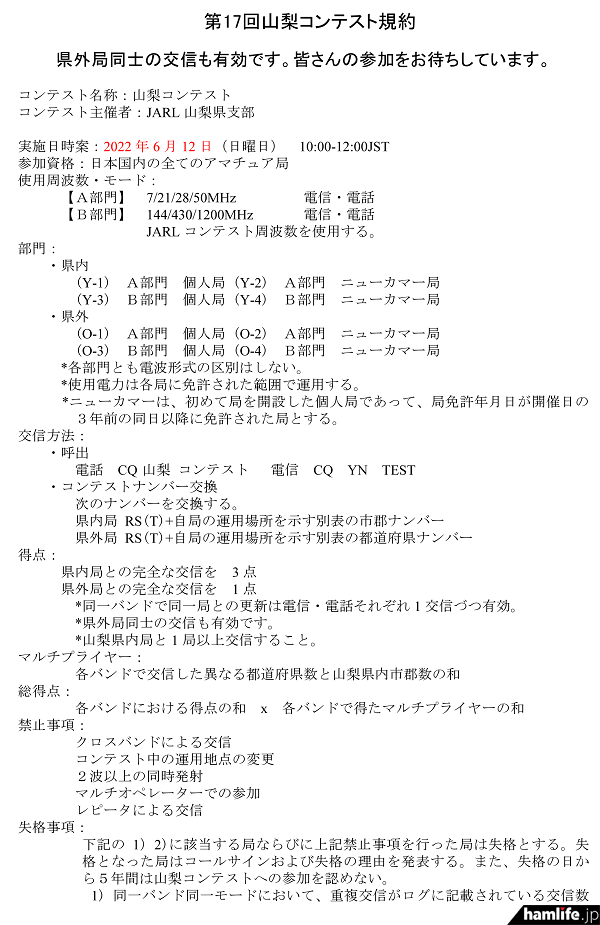

<県内局と最低1交信が条件で県外局同士の交信も有効>JARL山梨県支部、6月12日(日)10時から2時間「第17回 山梨コンテスト」を開催

in

<県内局と最低1交信が条件で県外局同士の交信も有効>JARL山梨県支部、6月12日(日)10時から2時間「第17回 山梨コンテスト」を開催

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 9:30:08)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 9:30:08)

|

2022年6月12日(日)10時から12時までの2時間、JARL山梨県支部主催の「第17回 山梨コンテスト」が、国内のすべてのアマチュア局を対象に「A部門」が7/21/28/50MHz帯、「B部門」が144/430/1200MHz帯の電信・電話で開催される。このコンテストは「県内局のみではなく県外局同士の交信も有効で、マルチはもちろん得点も付く」「同一バンドで同一局との交信は、電信・電話それぞれ1交信ずつ有効で得点に加算できる」という特徴がある。「県外局同士の交信も有効です。皆さんの参加をお待ちしています」と案内しているが、山梨県内局と最低1交信が絶対条件となるので注意しよう。

交信対象は山梨県内局、県外局とも「日本国内のすべてのアマチュア局」。県外局同士の交信であっても所定の得点となるが、コンテスト中に山梨県内局1局以上との交信が必要となる。なおルール中の「ニューカマー局」とは、初めて局を開設した個人局であって、局免許年月日が開催日の3年前の同日以降に免許された局とする。

ナンバー交換は県内局は「RS(T)符号による相手局のシグナルレポート」+「運用場所を示す市郡ナンバー」、県外局は「RS(T)符号による相手局のシグナルレポート」+「自局の運用場所を示す都道府県ナンバー」となる。

ログの締め切りは6月30日(木)郵送必着。また電子ログによる受け付けも行っている。2021年から部門優勝局への副賞の贈呈はなくなっている。なお、「入賞対象局には、重複する交信およびマルチプライヤーの確認資料(チェックリスト)、交信または受信時に記入したログ(オリジナルログ)、送信機の名称、測定出力など運用時のデータ、免許関係書類等の提出を求めることがある」としている。

詳しくは「第17回 山梨コンテスト規約」で確認してほしい。

●関連リンク:

|

<最近の話題>アマチュア無線番組「QRL」、第525回放送をポッドキャストで公開

in

<最近の話題>アマチュア無線番組「QRL」、第525回放送をポッドキャストで公開

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 8:30:23)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/9 8:30:23)

|

東京都西東京市にあるコミュニティFM放送局「FM西東京(JOZZ3AU-FM、84.2MHz 出力20W)」は、2012年からアマチュア無線に特化した情報番組「QRL」をスタートし、毎週木曜日の23:30から30分間オンエアーしている(番組は2017年6月にリニューアルが図られた)。放送内容は後日ポッドキャストとしてWebサイトで公開されており、このほど2022年6月2日 夜に放送した第525回分がアップされた。

2022年6月2日(第525回)の特集は「最近の話題」。5月28~30日に行われた「WPX CWコンテスト」の振り返り、最近のDXペディションではFT8での運用が盛んに行われているという話題、「ハムフェア2022」に出展を予定している「QRL」のブースの案内と、期待される新製品の発表に関してだった。

番組の聴取は下記関連リンクから。Web上またはダウンロード(MP3形式)で利用できる。

●関連リンク:

|

2022/06/08ログ

in

2022/06/08ログ

in

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/9 4:36:31)

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/9 4:36:31)

|

今日もイブニング運用。 厳しめコンディション… そんな中 各局とFBなQSO。

終盤に ヤマガタJB64局を コオリヤマRS015局が お呼びかけ。 しかし

届かない様子… 「JBさん。お銀さんが呼んでますよ〜。」 4エリアから中断(笑)

貴重な体験をさせていただきました(爆) 各局。本日もありがとうございました! 1806サッポロTA230局56/58 1807ミヤギSA33局55/55 1808サッポロHL403局56/58 1808イシカリAD521局55/55 1810アオモリCC39局55/56 1820シリベシCB49局57/56 1827カミカワEF35局55/54 1829アオモリGK828局57/57 1833アオモリRD208局57/54 1846コオリヤマRS015局56/58 1847ミヤギNE410局56/57 1853アオモリYM170局55/55 1856ヤマガタYK630局55/55 1902イワテCY16局59/59 1908イワテDU89局55/55 1913アキタSS229局57/57 1917ヤマガタJB64局56/54 2003アオモリAM624局55/53 EB ヤマグチWM201局 ヤマグチFD402局

|

6/8

in

6/8

in

さいたまUG100 簡易無線運用記

(2022/6/8 22:11:40)

さいたまUG100 簡易無線運用記

(2022/6/8 22:11:40)

|

本日は9時過ぎに公園へ~終わった感ありましたが.. (小金井市) いわてB73/6(やっぱり救いの神様~) 坊主回避にて撤退~

夕方は18:56-19:14の運用。 (武蔵野市) しりべしCB49/余市町(やっぱりこの局は耳が抜群に良いです~) いわてAA169(お久しぶりです~) いわてDU89(ファースト) YS570さんは呼んでいただいたので53お送りいたしましたがRS聞いているときFADE OUT! 次回(明日?)よろしくお願いいたします。 ここでぱったり、何も聞こえなくなりCQ出しましたがNGにて撤退~

本日も各局様FB QSOありがとうございましたm(__)m

この季節ファーストQSOが多いのでCARD発行もこの通り、 アマのQSL5枚に対してCB4枚~(-_-;) 写真は小金井公園からのQSO限定QSLカード。

|

IC-381 パワーが出ない

in

IC-381 パワーが出ない

in

JHGのブログ

(2022/7/7 19:15:01)

JHGのブログ

(2022/7/7 19:15:01)

|

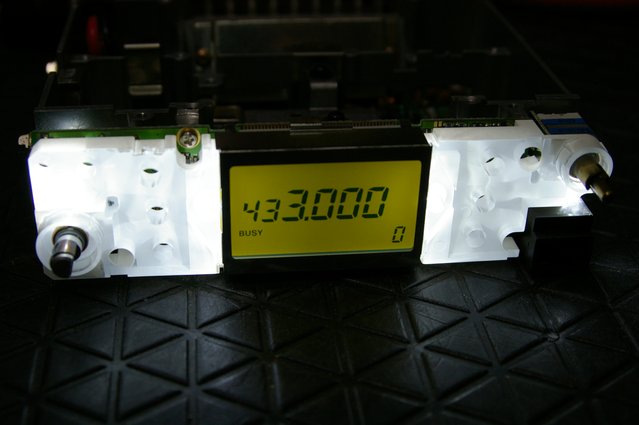

IC-381 パワーが出ないとのことでお預かりしました。

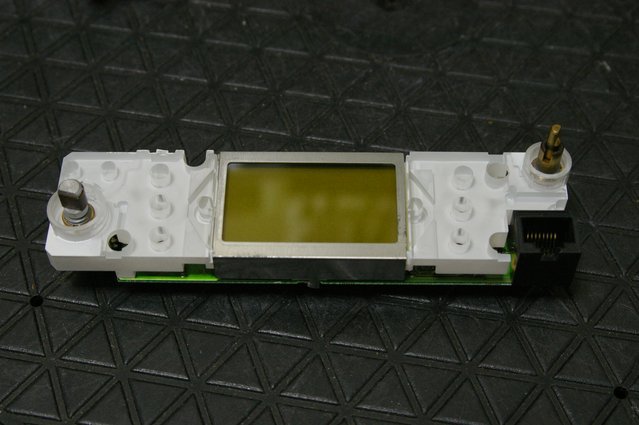

パネル照明をLED化しました。

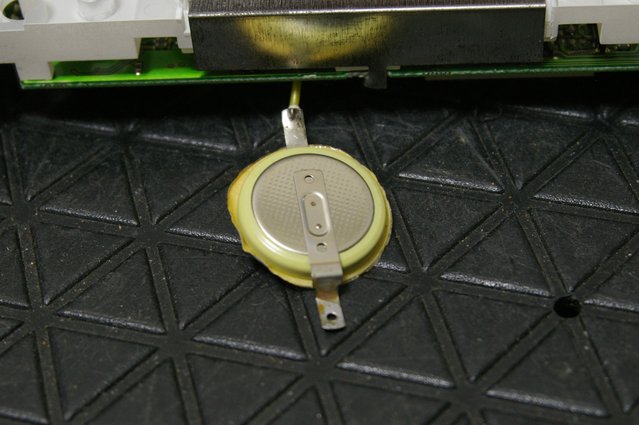

LEDを取り付け。  点灯を確認しました。 真っ白です。  バックアップ電池の電圧。

3,2VでOKです。  パワーが出ないとのことです。

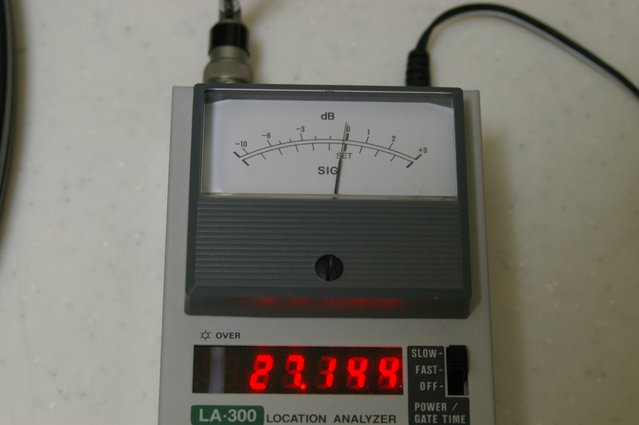

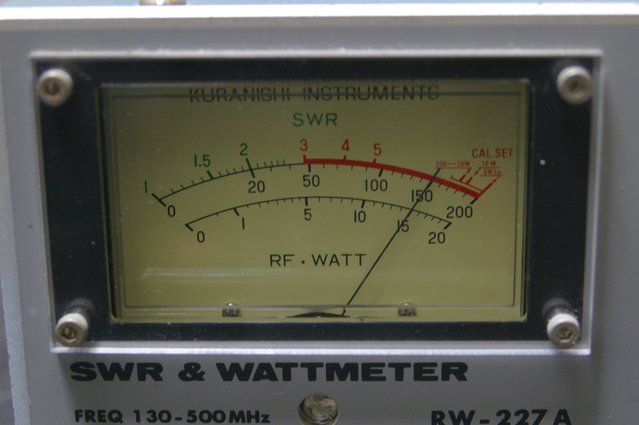

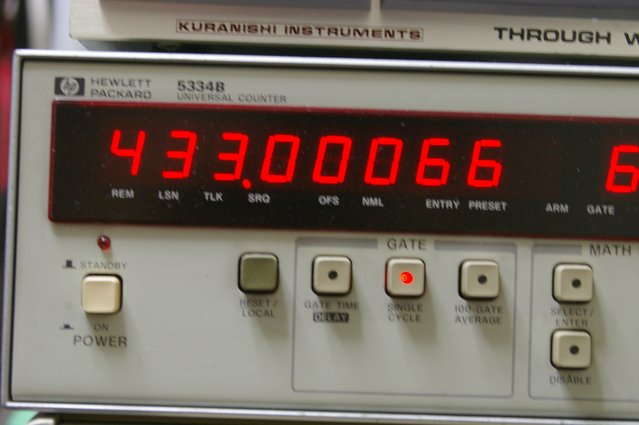

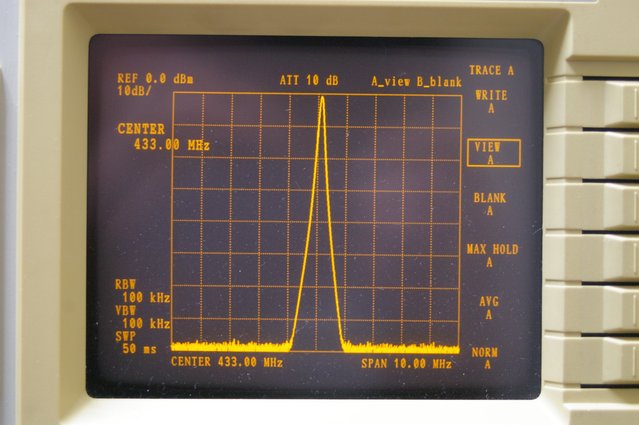

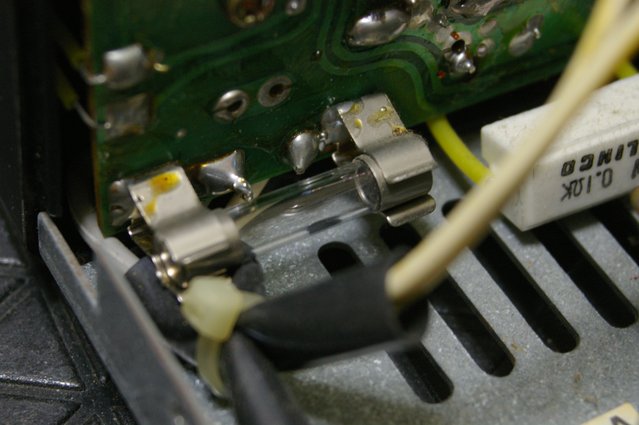

L13に飛びハンダがありました。 430MhzのUHFともなれば浮遊容量の変化はシビアな問題です。  ハンダを除去しました。  出力 15Wでました。  周波数調整。

スプリアス良好です。  受信感度。 433Mhz ー122,2dBm (SINAD)

145Mhzは受信のみ出来るオマケです。 ー123,3dBm (SINAD)  SINAD 「信号(signal)」「雑音(noise)」「ひずみ(distortion)」

distortionメーターの指示 ー12dB付近 GO判定です。

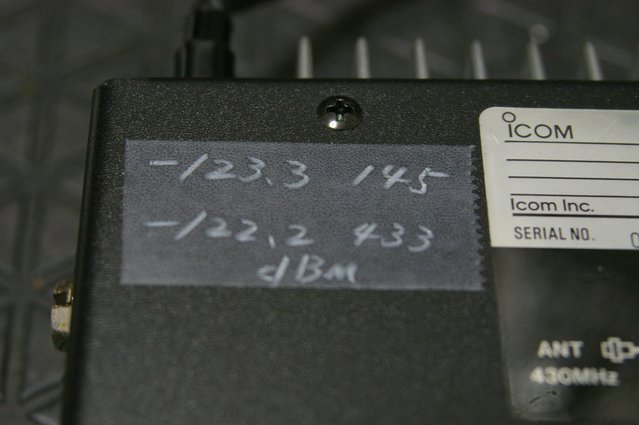

受信感度スペックシールを添付しました。

操作が分かりやすい無線機です。  |

【告知 6/19(日) 10時~開催!】BCLロールコールin 厚木桜山開催のお知らせ

in

【告知 6/19(日) 10時~開催!】BCLロールコールin 厚木桜山開催のお知らせ

in

はまっこラヂヲ通信・・・。(ヨコハマAA815・JN1GIH)

(2022/6/8 21:07:03)

はまっこラヂヲ通信・・・。(ヨコハマAA815・JN1GIH)

(2022/6/8 21:07:03)

|

BCLロールコールin厚木白山のお知らせ

開催日:6/19(日)10:00〜13:00(延長あり) 運用地:神奈川県厚木市桜山移動(280m) 周波数:430MHzFM(運用周波数は432.00〜433.98MHzのどこか。当日はツイッター「はまっこラヂヲ通信」でお知らせします。) コールサイン:JN1GIH 運用機材:VX-8D(2.5W)、モービルホイップSG-7900 このRCは会員制ではありません。BCL、ラジオ好きの方ならどなたでも参加(チェックイン)出来ます。チェックイン時には ① RSレポート「シグナルは59で入感してます」 ② お名前 ③ 運用場所 ④ 最近のBCL活動、好きなラジオ、ラジオ番組など をお知らせ下さい。 QSLカード交換はありません。 引き出しの中に眠っているハンディートランシーバーで運用してみませんか?もしかしたらご近所にBCL、ラジオ好きのお仲間がいらっしゃるかも。 ご参加、お待ちしております。 JN1GIH |

トラ技、NanoVNA特集(2022年7月号)

in

トラ技、NanoVNA特集(2022年7月号)

in

jh4vaj

(2022/6/8 19:14:29)

jh4vaj

(2022/6/8 19:14:29)

|

トランジスタ技術の最新号が届いた。今号の特集のタイトルは「驚愕 1万円測定器 NanoVNA革命」。

この特集にあたり、NanoVNAの使い方について記事を執筆して欲しいとの依頼を受け、書かせてもらった。私の担当は、「N...

|

ログ提出

in

ログ提出

in

de JL1LNC

(2022/6/8 18:37:15)

de JL1LNC

(2022/6/8 18:37:15)

|

とりあえず、出来た

戻ってきたエラーメールをよくよく確認すると、提出先のgmailが拒否してる(らしい)とのことだった。

webのYahoo!メールから、jarl.comとかYahoo!メールのアドレスから送ったのがダメだったぽかったので、ふだんは使わないgmailから送ってみたら瞬時に(←言い過ぎ)受領確認メールが来たよ

なんか面倒なことになってるな~。 |

6月8日運用

in

6月8日運用

in

みやざきAL101の落書き帳

(2022/6/8 18:09:50)

みやざきAL101の落書き帳

(2022/6/8 18:09:50)

|

6月8日運用 早朝運用ランチタイムショート運用宮崎市塩路一ッ葉海岸から運用しました。 7時前に運用開始、各chホニャララ賑やかに入感し8chは偽関東マーカーとたまにホニャララやエコーの付いたホニャララまで襲来しました。 違法局もたまにうっすらしか入感せず8時前になりそろそろ撤収と思ってた所8エリアより いしかわLA313/8局にコールバック頂きました。 その後入感局無く撤収しました。

ランチタイム運用 12時過ぎ到着時にはコンデションもアップしキュルキュル違法局ホニャララと大混戦な中とうきょうMS25局を皮切りに1.2.7.0エリア皆様とQSO頂きました。

せっかくお呼び頂き取り切れなかった皆様どうぞ次回お願い致します。 今日も有難うございました。

早朝運用 いしかわLA313/8局5254 ランチタイムショート運用 とうきょうMS25局5353 ねやがわCZ18/1局5353 さいたまFL20局5252 ミトKM531局5254 おおたY16局5353 かながわTM364局5252 ちゅうおうM88局5252 かながわCG61局5253 みやぎNE410局5251 しずおかDD23局5353 なごやCE79局5353 ニイガタKB494局5353 ふくしまHO723局5353

|

6/5(日) JP-NN長野県飯田伊那エリア攻略の旅

in

6/5(日) JP-NN長野県飯田伊那エリア攻略の旅

in

とうきょうSS44/JJ1RUIはまたまた遊んでる

(2022/6/8 18:02:44)

とうきょうSS44/JJ1RUIはまたまた遊んでる

(2022/6/8 18:02:44)

|

NN攻略は険しい道 伊那はイイなぁ~ 飯田もイイだに~ 6/4(土)は娘の体育祭。 日曜日は地元近所の公園でマターリと当初は考えておりましたが、公園狩人達のTweet見ているとジッとしていられない衝動に駆られます。。。もうちょっとだけ遠くの近所までイッてみるか。 体育祭は午前中朝から昼間で立って見ているだけでも炎天下なのでそれなりの疲労感あります。昼に帰宅して 「ちょっと山梨県の東京よりの大月に知り合いに会いに」 という理由をカミさんへ擦り込んで擦り込んで。 夕飯は私のお祝いということで外食。 ありがとう! やや後ろめたい感は否めないが仕方ない。 あ、、、今回も一睡もせずに2日間か。

巡るはJP-NN長野県の飯田及び伊那エリア。 最遠地まで最初に行って、そこから徐々に戻りつつ公園巡りとします。 JA-1342 南信州広域公園 JA-0125 天竜奥三河国定公園 JA-1343 飯田運動公園 JA-1844 風越公園 JA-1339 天竜小渋水系県立自然公園 JA-1336 三峰川水系県立公園 …遠い。 南アルプスWallのお陰で大きく迂回する他なく、自宅から最初の地(JA-1342 南信州広域公園)への移動だけで300km弱。途中で一度給油の必要ありだな。 (結局、Total 630km)

20:00に家出するつもりでしたが、結局21:00に家出し洗車、給油、食料調達して進軍は21:30。 中央道八王子ICから飯田山本ICまで一気に行ってまずは最遠の JA-1342 南信州広域公園 を目指します。 中央道小黒川PA。 トイレの為立ち寄りますが意外に寒い。 温かい缶コーヒー買って再出発。

飯田山本ICを下りてひたすら下道南下。 めっちゃ山道はしり何度も鹿軍団と遭遇するも何とか現着。

JA-1342 南信州広域公園01:30、現着。気温10℃。 事前調査で確認済みでしたが無料駐車場が24hオープンは有り難い。 では準備して活動開始。 待ち受けていたHunter方々には感謝! 深夜にも関わらずありがとうございました(^^) 03:00 CL すぐ近くの次の運用地へ移動開始。

01:30-03:00 40m FT8 4局 80m FT8 2局 17m FT8 1局 2m FT8 1局 40m CW 4局

JA-0125 天竜奥三河国定公園03:10、現着。 南信州広域公園から少し下りた先の空き地がちょうどギリギリエリア内。 狭い場所なのでショートで。 こちらでも各局ありがとうございますm(_ _)m 04:00 CL 次なる地は大きく移動となるので早々に引き上げて移動開始。

03:10-04:00 40m FT8 12局 2m FT8 1局 40m CW 6局

JA-1343 飯田運動公園

05:00、着陣。 すっかり明るくなりましたので地元の朝散歩も始まってます。 早々に始めますがどうもロケイマイチなのか交信に難儀。 トイレも近くて良い場所なんですけどね^^;

運動公園なので駐車場も広く多く、高い建物もないんですがどうも芳しくありません。 06:00 CL

05:00-06:00 40m FT8 12局 80m FT8 1局

JA-1844 風越公園06:30、着陣。 想定通りの街中公園です。 駐車場は24hなのですが、住宅が接近というか住宅街の中にある公園なのであまり派手には出来ません。 また既に公園のお掃除タイムで地元の方々20人程がホウキを持って掃除しており運用躊躇。 なので竿は出さずに40mモノバンドモビホで勝負です。 意を決して近くにいる方に 「おはようございます!ココに停めててお邪魔じゃないですか?どけましょうか?」 とコミュニケーション(^^) 「おはようございます。大丈夫だけどアッチに移動してもらえると助かるよー」 との事で少しだけ車を移動してこの方とコミュニケーション! 色々気さくにお話いただけて、また無線にご理解頂けたようで快く運用も出来そうです。 見晴らし良い場所や良い公園、無線やるなら・・・と色々ご教授頂き気持ちの良い朝です(^^)

さて、ご挨拶も終わって運用開始。 住宅街の割にはノイズなくて無問題。 駐車場も公園の広さの割には意外に多く運用にも支障なし。 余計な心配も解消されたので心置きなく遊べます(^^) 08:00 CL 公園内散歩すると意外に高台だった。

06:30-08:00 40m FT8 15局 40m CW 5局

JA-1339 天竜小渋水系県立自然公園08:45、着陣。 川沿いの公園で、さて何処でと事前調査していた際に見つけた場所。 ロケが良い訳ではありませんが綺麗なトイレもあり、目立った観光地でもありませんので無線運用適地。

木陰に停めていつもの竿+ワイヤーで。 すっかり陽も高くなってきており各局と交信頂け感謝! 中央アルプスも見えてて、ここでの~んびりしたい衝動に駆られますね(^^) と、FT8のパソコン画面見てたら10分程寝落ちしてた(笑) 11:30 CL

08:45-11:30 40m CW 7局 40m FT8 21局

さて、昼時になったので地元飯「ローメン」を頂きに移動開始!

ながのBN6局よりのアドバイスで「萬里」へ行け!との事でGoogleで調べて最初は駒ヶ根へ。 駅前駐車場に停めて歩き始めてTweetみたら各局より「そこ違うぞ!!」とのご指摘。どうも違う店を検索していたようでした。そもそもローメンは伊那。ここは駒ヶ根。 急いで車へ戻って再検索し伊那へ再出発。 1時間以内無料の駐車場に助かりました^^; 伊那へ入って駐車場を探すも市街地へ入り込み迷走。 脱出して市街地へ入る前に目をつけていた天竜川河川敷駐車場へ。100円/1時間。 数分歩いて、、、あった!これか!! お店に入るとちょうど出ていく2人組、ローメン出待ちの1人のお客様。 当方もローメンを注文します。 出たなローメン(^^) これか!これなのか!! アドバイス通りソース、お酢、ゴマ油を1周。 食べる。。。 いやもう2周。 完食(^^) 自分で味付け調整するローメン。みなさんご賞味あれ! さて腹も満たされたので最後の地へ移動開始! 来る前戻ってTweet見ていると、ながの御大がその付近へ移動されている由。まぁ現地で会えるでしょう。 走り出すと430でずっっと私の事を話されている交信キャッチ(笑)ブレイク入れようとしましたがすぐに現着しそうだったので遠慮して走行していると、430メインで別の方からコール指定お声がけ。ナガノDF73局でした(^^)こちらもきっと現地でお会いできるでしょう。

JA-1336 三峰川水系県立公園14:00、着陣。 最初は高遠湖にある駐車場へ行き、そこでナガノDF73局と合流。 ナガノDF73局コーヒーありがとうございます! どうもながのAA601局はその先の美和湖管理事務所近くにいるとのタレコミがあり、そちらへ移動し無事合流。 あ、ながのAA601局お土産ありがとうございますm(_ _)m そうこうしていると、駒ヶ根移動中にDCRで交信したながのSS360局もご来場(^^) 私含めて4局で話が盛り上がります。 無線やるには適地。 たまに環境客が来ますが人も少ないし湖畔という事もありいい場所ですね(^^) ながのSS360局がお帰りとのことでお見送り。 私がCW交信中でキチンとお別れのご挨拶出来ませんでしたが、行かれる最後に車外へ飛び出してお見送りは出来ました。 また! その後にナガノDF73局もお帰りとのことでお見送り。 また! 16:40 CL 残った私とながのAA601局の二人でくっちゃべってそろそろ引き上げますかと言うことで、17:00出発。

14:00-16:40 40m FT8 20局 40m CW 11局

途中で私は諏訪方面へ行くためながのAA601局とはお別れです。 また!

峠道を越えて諏訪で給油し諏訪ICより中央道。 大月ICで下りていつもの下道で小菅、奥多摩を経由し帰宅と相成りました。

2022年06月05日(日)

POTA(Parks on th Air) JA-1342 南信州広域公園 ライセンスフリーRadio やまなしYT127局 DCR 他アマチュア無線 JH1AJA EchoLink |

<京都府八幡警察署管内で取り締まり>近畿総合通信局、免許を受けず不法にアマチュア無線機を設置していた女を告発

in

<京都府八幡警察署管内で取り締まり>近畿総合通信局、免許を受けず不法にアマチュア無線機を設置していた女を告発

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/8 18:00:32)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/8 18:00:32)

|

6月7日、近畿総合通信局は京都府八幡市の路上において、トラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを京都府八幡警察署とともに実施し、免許を受けず自己の運転する車両にアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設してい女を、共同で取り締まりを行った同警察署に電波法違反容疑で告発した。

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

近畿総合通信局は、令和4年6月7日、八幡警察署管内の路上において、同警察署と共同でダンプなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

今回の取締りでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑として、共同で取締りを行った警察署に告発しました。

取り締まり結果は、以下のとおりです。

1.不法無線局の種別および局数

2.被疑者の住所及び年齢

【 参考 】適用条文(抜粋)

(1)電波法第4条(無線局の開設)

(2)電波法第110条(罰則)

近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

●関連リンク:

|

DM-107M 電源が入らない

in

DM-107M 電源が入らない

in

JHGのブログ

(2022/7/4 23:51:37)

JHGのブログ

(2022/7/4 23:51:37)

|

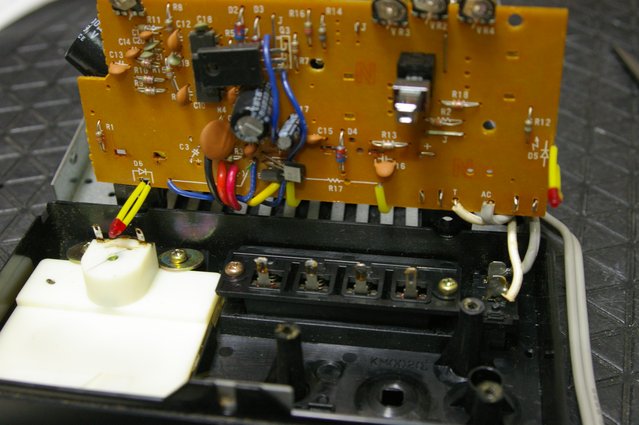

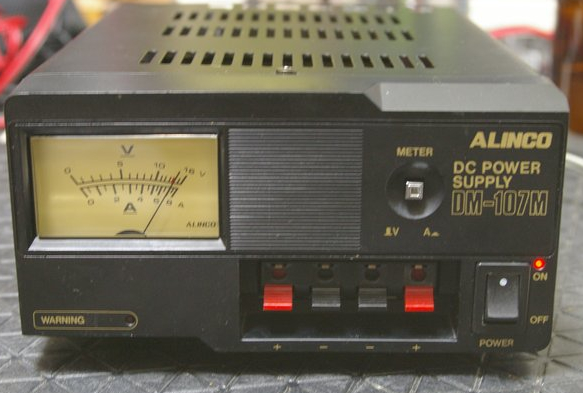

DM-107M 電源が入らないとのことでお預かりしました。

ヒューズが飛んでいました。 DM-107のヒューズは分解しないと外側から交換できないタイプです。 100Vラインのヒューズが飛ぶということは、それなりに危険な原因があると予測できます。

ターミナルとメーターのハンダを外して基板を持ち上げます。

ターミナルにケーブルが切れた残りなどが無いか点検します。

異状発振が原因のこともあるので、あやしい場所には再ハンダをしました。

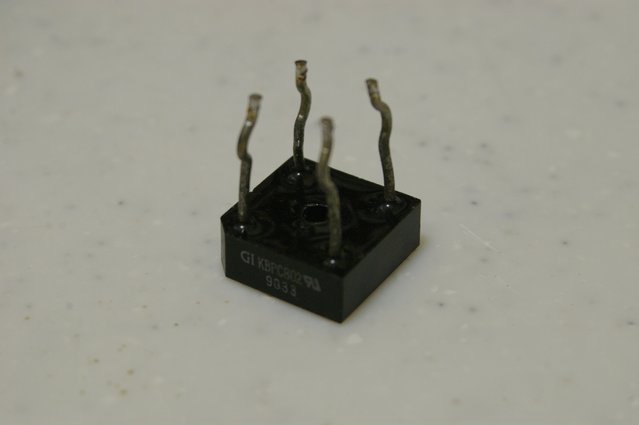

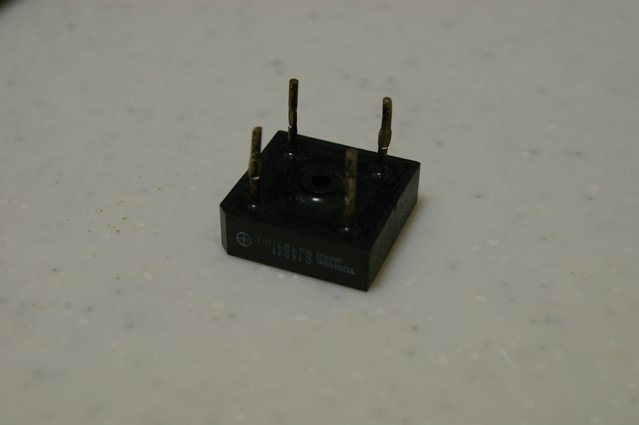

大電流が流れるパワートランジスターです。 短略など点検するも異状無しです。  ブリッジダイオードがNGでした。 4本のうち1本がショートしていました。

KBPC802 8Aのものです。  手持ちがあったものに交換しました。

東芝6J4B41 6Aのものです。  取り付けました。

メーターが不良です。 パネルが剥がれて、回転機構に接触しています。  パネルを貼り直しました。

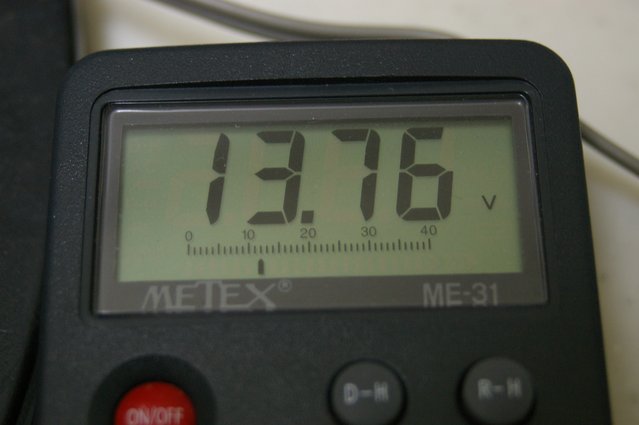

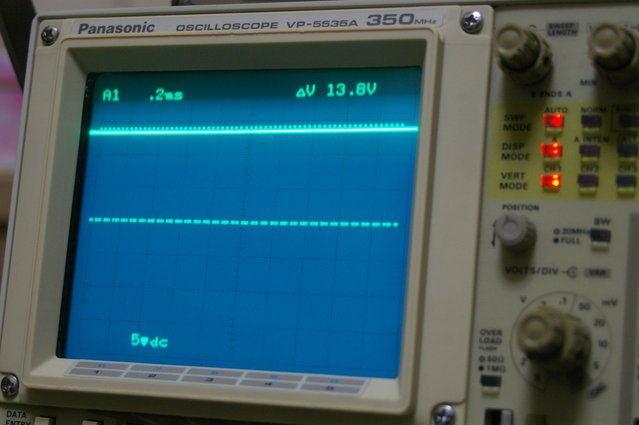

電源が入るようになりました。  出力 13,8V

リプル成分も無く、きれいな直流です。

貴重なトランス型の電源です。  |

IC-7300 RIG 設定

in

IC-7300 RIG 設定

in

ぎょうむにっし

(2022/6/8 10:45:51)

ぎょうむにっし

(2022/6/8 10:45:51)

|

IC-7300の現時点での設定の記録

FT8の場合 MENU→SET→外部端子 1/4 ACC/USB 出力選択→AF

ACC/USB AF出力レベル→50% ACC/USB AFスケルチ→OFF(オープン) ACC/USB

ビープ/スピーチ出力→OFF 2/4 ACC/USB IF出力レベル→50% ACC変調 レベル→50%

USB変調 レベル→50% 変調入力(DATE OFF) →MIC 3/4 変調入力(DATE ON)→USB

外部キーパット→全てOFF CI-V (ここからCI-Vの階層です) 2/2 CI-V

出力(アンテナ用)→OFF CI-V USBポート→REMOTEから切断 CI-V USB ボーレート→115200 CI-V USB

エコーバック→ON 2/1 CI-V ボーレート→19200 CI-V アドレス→94h CI-V

トランシーブ→ON CI-V USB → REMOTE トランシーブアドレス→00h (CI-Vの階層終わり3/4に戻る)

USB端子機能(シリアル)→CI-V 4/4 RTTYデコード出力ボーレート→9600 USB

SEND/キーイング(ここからUSB SEND/キーイングの階層です) USB SEND →OFF USB キーイング(CW)→OFF

USB キーイング(RTTY)→OFF USB 接続入力禁止時間→ON (ここでUSB SEND/キーイングの階層終わる)

PTT端子機能 →PTT入力+SEND出力 RTTYの設定の場合は下記部分を変更するとOKです USB SEND/キーイング(ここからUSB SEND/キーイングの階層です) USB SEND →RTS USB

キーイング(RTTY)→DTR (ここでUSB SEND/キーイングの階層終わる) 違いは、USB

SEND/キーイングのUSB SEND USBキーイング(RTTY) の部分が少し違うだけです。 |

<ログ・サマリーはEメールのみで受け付け>JARL大分県支部、6月11日(土)21時から18時間にわたり「第20回 大分コンテスト」を開催

in

<ログ・サマリーはEメールのみで受け付け>JARL大分県支部、6月11日(土)21時から18時間にわたり「第20回 大分コンテスト」を開催

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/8 10:30:43)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/8 10:30:43)

|

2022年6月11日(土)21時から12日(日)15時までの18時間、JARL大分県支部主催による「第20回 大分コンテスト」が国内のアマチュア無線局を対象に、3.5/7/21/28/50/144/430/1200MHz帯および2.4GHz帯以上の電信、電話で開催される。なお、「提出のログ、サマリーシートは 必ずJARL旧型式Ver.1.0フォーマットで、また送信先メールアドレスが変更になってます」「事務手続きの簡素化のため、ログ・サマリーは『メールのみでの受付』とする」としている。

交信対象は大分県内局と大分県人局が「国内のアマチュア無線局(県内局を含む)」、大分県外局は「大分県内局および県人局」となる。

ナンバー交換は、県内局が「RS(T)符号による相手局のシグナルレポート」+「運用地点の市郡ナンバー」、県人局は「RS(T)+自局ゆかりの大分県内市郡ナンバー+KJ」、県外局は「RS(T)符号による相手局のシグナルレポート」+「都道府県・支庁ナンバー」。

各部門ごと参加局数に応じて入賞者へPDF形式による賞状が贈られるほか、提出書類確認後、ログシート提出局のメールアドレス宛に「参加賞」が届けられる。また、ログシート提出局(失格局除く)の中から抽選で、副賞(大分県産品)を贈呈。これとは別に、県内局で多数の局の参加の部門の上位局にも副賞の予定あり。

なお「提出書類は1種目のみ、提出後の変更は締め切り前であれば可とする。正式受理は最新の受信日時のものとする」「県人局部門へ参加の局は、意見欄に『いつ頃からいつ頃までどのような理由で大分県に居住していた』かを記入する事」「移動局は運用場所を、社団局部門(マルチOP)参加局は運用者名・無線従事者免許資格を記入する事」と規定している。

事務手続きの簡素化のため、ログ・サマリーは「メールのみでの受け付け」となっているので注意のこと。電子ログの締め切りは6月30日(木)24時まで。詳しくは「第20回 大分コンテスト規約」で確認してほしい。

●関連リンク:

|

<通称「オール旭川コンテスト」>ハムラジオ大雪クラブ、6月11日(土)21時から18時間「45 HRTC Asahikawa Contest」を開催

in

<通称「オール旭川コンテスト」>ハムラジオ大雪クラブ、6月11日(土)21時から18時間「45 HRTC Asahikawa Contest」を開催

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/8 9:30:38)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/8 9:30:38)

|

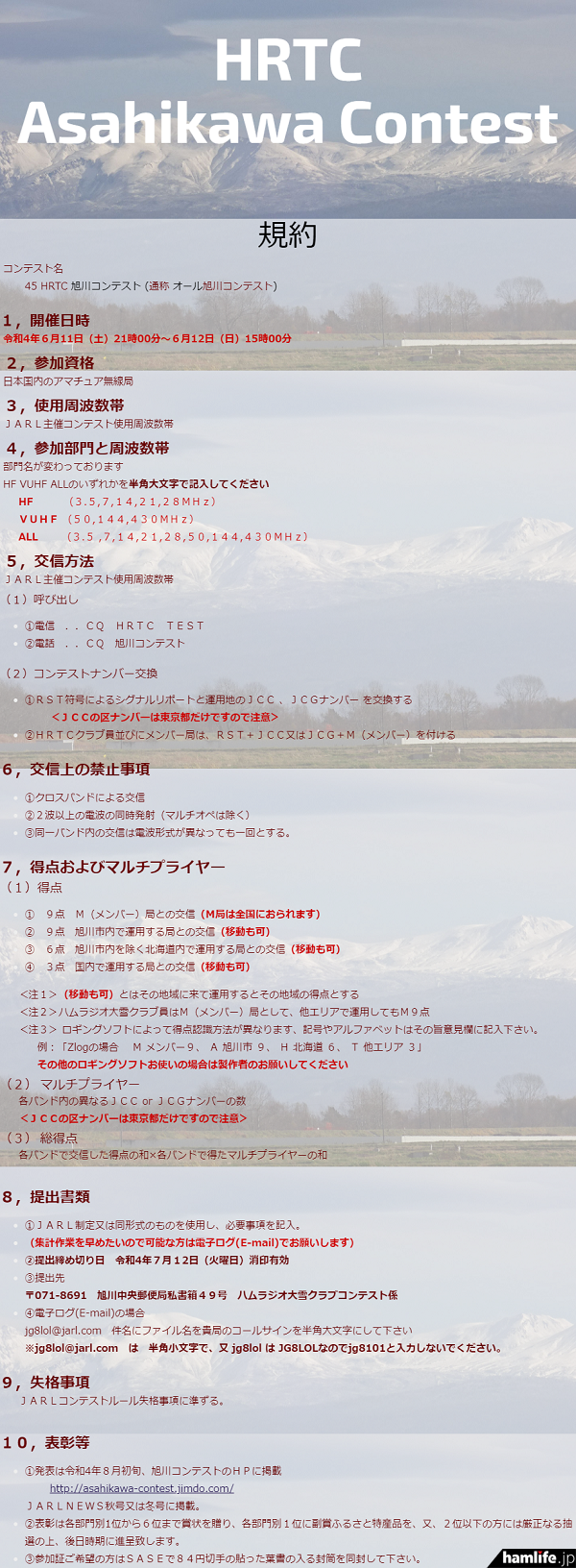

2022年6月11日(土)21時から6月12日(日)15時までの18時間、JARL登録クラブ(01A-1-1)ハムラジオ大雪クラブ(HRTC)主催による「45 HRTC Asahikawa Contest(通称:オール旭川コンテスト)」が3.5/7/14/21/28/50/144/430MHz帯の各アマチュアバンドの電信・電話で開催される。

参加資格は日本国内のアマチュア無線局が対象で、北海道外局同士の交信も有効(交信相手局の種別によって得点が異なる)。ナンバー交換は「RS(T)符号による相手局のシグナルレポート」+「自局の運用JCC・JCGナンバー」。またHRTCクラブ員ならびにメンバー局は「RS(T)符号による相手局のシグナルレポート」+「自局の運用JCC・JCGナンバー」+「M(メンバー)」を付ける。いずれもJCCの区ナンバーは東京都だけなので注意のこと。

紙ログ、電子ログともに、書類提出は7月12日(火)まで(消印有効)。希望者には84円切手の貼ったハガキの入る氏名住所を記載した封筒を同封すると、参加証が贈られる。また、1位から6位まで賞状が、各部門別の1位には副賞として「ふるさと特産品」が、2位以下には厳正なる抽選で副賞がそれぞれ贈られる。

なお、「集計作業を早めたいため可能な方は電子ログ(E-mail)でお願いします」と案内している。

●関連リンク:

|

<OMハムの野球観戦>OMのラウンドQSO、第314回放送分の音声ファイルをWebサイトで公開

in

<OMハムの野球観戦>OMのラウンドQSO、第314回放送分の音声ファイルをWebサイトで公開

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/8 8:30:33)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/8 8:30:33)

|

「地元・茨城のOM3人がお送りする新番組です。無線歴50年以上、平均年齢なんと69歳! アマチュア無線から地元のネタまで、楽しい話題で盛り上がります」というアマチュア無線番組「OMのラウンドQSO」。2016年6月5日から茨城県水戸市のコミュニティFM局「FMぱるるん」で放送されている。スタートから5周年を迎え、レギュラー陣の平均年齢も74歳になったという。2019年1月の番組改変で30分番組に昇格し、毎週日曜日の21:30~の放送となった。

新たに音声ファイルが公開されたのは、2022年6月5日(日)21時30分からの第314回放送。前半ではJA1NFQ 中島氏が久しぶりに東京の自宅を出て水戸を訪れた報告。さらにプロ野球(ヤクルト)の試合観戦をしたという話だった。

番組後半の一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)の情報を毎週伝える「JARDコーナー」は、JARD養成部長の佐藤氏が登場。7月期の2アマeラーニング養成課程の受講者募集が始まったという案内。さらにJARD受講者交流サイト「HAMtte」内にある“1アマを目指そう工学講座”と“国試解説”というコンテンツが、2アマ養成課程の修了生限定で公開されていることをPRした。

番組音源は下記関連リンクにあるページで聞きたい放送日のものを選ぶと、mp3形式の音声ファイルで聴取できる。放送終了後一定期間が経過したファイルから削除される可能性があるので早めのワッチをオススメする。

●関連リンク: OMのラウンドQSO(FMぱるるん)

|

ハンディー機 ハンドマイクのPTTが・・・・・

in

ハンディー機 ハンドマイクのPTTが・・・・・

in

ぎょうむにっし

(2022/6/8 2:12:15)

ぎょうむにっし

(2022/6/8 2:12:15)

|

あまり綺麗なものでもないので画像は貼り付けませんが

長年使っている、ハンディー機のハンドマイクのゴムのPTTボタンが

ベトベトになってしまい、交信のたびに手にそのベトベトが・・・・・

昨日はビニールテープを張り付けて交信したのですが

案の定、テープはずれてしまいまた、ベトベトが・・・・・

何か対応策は無いかと、ネットで調べると、重曹につけろとか

アルコールで拭くとか、書いてるのですが、いまいち、ベトベトは

取れないのでダメもとで、ベトベトになったゴムの部分に アロンアルファーを薄く何度か塗ってみました

見た目はあまり芳しくないのですが何とか使えそうなくらいに

ベトベト感は取り除かれたような気もします、当分、このまま 使ってみようと思います

今時、ハンディー機でと思われるかもですが ご近所のOMと、1200MHzのリピーター(JR3VQ)で

交信するのに使ってます(笑) |

3D2RRRと9N7WEにOQRS

in

3D2RRRと9N7WEにOQRS

in

jh4vaj

(2022/6/7 22:46:21)

jh4vaj

(2022/6/7 22:46:21)

|

3D2RRRのログをチェックしたら、QSOしたはずの各バンドにしっかりチェックマークが入っていた。ダメだと思っていた80mも大丈夫だった様子。これはこちらのログには入っていない(RR73を確認しないとWSJT-Xはログに...

|

2022/06/07ログ

in

2022/06/07ログ

in

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/8 8:53:20)

ヤマグチST702 / JO4LWJ

(2022/6/8 8:53:20)

|

遊びも仕事も一生懸命! 本日もガッツリ働いた後にガッツリ運用^_^ しかし…

今日は… 今日も… 各局薄めの厳しいコンディション… 苦戦… ありがとうございました^_^ 18:10-19:50 1816アオモリYM170局55/53 1824ミトKM531局55/55 1830アオモリRD208局55/54 1831シズオカZZ237局54/54 1834アオモリGK828局56/57 1838ミトBB501局55/56 1846イワテCY16局56/56 1850サッポロMJ11局55/55 1852アオモリCC39局55/53 1859カワサキTC767局54/54 1906ルモイYD43局56/55 1909ヤマガタJB64局54/52 1912ニイガタAA462局57/55 1915クシロG73局53/53 1918アオモリAM624局54/54 1918シリベシCB49局55/54 1927イワテDC702局54/52 1928イシカリAD416局54/54 1933イシカリAG11局56/54 1940オオタY16局54/54 1941サイタマAB874局54/54 1942イシカリAD521局54/54 1947トウキョウAD879局55/55 |

2m Es 中国祭り

in

2m Es 中国祭り

in

ZCR/bLOG

(2022/6/7 22:12:09)

ZCR/bLOG

(2022/6/7 22:12:09)

|

144MHzでのDXは 一昨年5月 昨年6月に Esが出て数局と交信できているのだが、今回の FT8でのOPENはスゴかった。

|

関東地方は九州地方より早く梅雨入りしました?

in

関東地方は九州地方より早く梅雨入りしました?

in

さいたまBF19!ライセンスフリーで楽しめる無線交信!

(2022/6/7 21:29:00)

さいたまBF19!ライセンスフリーで楽しめる無線交信!

(2022/6/7 21:29:00)

|

2022年の梅雨入りは平年より1日.昨年より8日早く梅雨入りしました!

九州地方より早く関東地方が梅雨入りするのは、17年振りだそうです?  当局の狭小固定の庭には、紫陽花が咲き乱れています!  額紫陽花やアナベル、ピンクアナベルなど咲いています!  雨が降ると元気良く育ちますね?  アナベルは白とピンクの二色あるとより綺麗に見えます!  梅雨時に何故か綺麗に咲いてくれます。 まだ額紫陽花は成長途中なので、これからですね   固定にいながら、楽しめる花です! 雨が降ると、タワーには登れなくなるので、基本的に雨は☔️嫌いですが、紫陽花が庭で咲いてくれるので、気が休まれます!   狭小住宅でも、タワー2柱と梅、柚子、レモン🍋みかん🍊やふき、茗荷などが入り乱れていて、更に、さやえんどう、金柑なども隙間に植え楽しんでいます! この時期は大気が不安定で雷⚡️の発生がしばしばあるので、シャック内では、同軸ケーブルを外したり、付けたりが毎日の仕事です?  このタワーは過去に2回程落雷にあり、テレビや衛星放送のチューナー、パソコンが壊れた事を経験しましたね! タワーには銅板2枚を入れてありますが、落雷した時の誘導雷の行方⚡️が被害を大きくします!まぁ火災保険で補償されますが、再取得価格では補償ではなく、実損払いでした! 加入の仕方で補償が変わりますので、30年以上前の火災保険では、再取得価格にはなっていませんので、加入時期が古い保険は一度見直しが必要ですね! |

6月7日運用

in

6月7日運用

in

みやざきAL101の落書き帳

(2022/6/7 19:24:47)

みやざきAL101の落書き帳

(2022/6/7 19:24:47)

|

6月7日運用 早朝運用ランチタイムショート運用宮崎市塩路一ッ葉海岸から運用しました。 早朝は7時前から8時までね運用時間内にアロハと偽関東マーカーは入感しましたが合法局の入感は有りませんでした。 普段ですと8.7.1エリア局のパスが有りますが天候も影響したのでしょうか?

ランチタイムショート運用は11時半到着時には005は団子状態各chホニャララキュルキュル違法局で大混戦でした。 そんな中おおたY16局を皮切りに1.2.7.0エリア皆様とQSO頂きました。 せっかくお呼び頂きましたが、取り切れなかった皆様どうぞ次回お願い致します。 今日も有難うございました。

ランチショート運用 おおたY16局5555 さいたまFL20局5656 ちゅうおうM88局5554 サイタマYM518局5555 ギフHN739局5555 ねやがわCZ18/1局5353 いばらきVX7局5555 さいたまF886局5555 ニイガタAA462局5353 あいちAC884/1局5454 かながわTM364局5555 しずおかDD23局5454 かながわCU64局5353 ミエAA469局5253 とうきょうMS25局5555 うらわRD38局5353 やまなしTA152局5353 なごやTA927局5353 カワサキTC767局5354 みやぎSA33局5353 イバラキKH528/2局5351 よこはまSH531局5252

|

九州、北海道、北陸、信越で発給進む。6エリアはJF6の1stレターが「B」から「C」へ、8エリアはJM8の1stレター「R」から「S」へ--2022年6月7日時点における国内アマチュア無線局のコールサイン発給状況

in

九州、北海道、北陸、信越で発給進む。6エリアはJF6の1stレターが「B」から「C」へ、8エリアはJM8の1stレター「R」から「S」へ--2022年6月7日時点における国内アマチュア無線局のコールサイン発給状況

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/7 18:30:57)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/7 18:30:57)

|

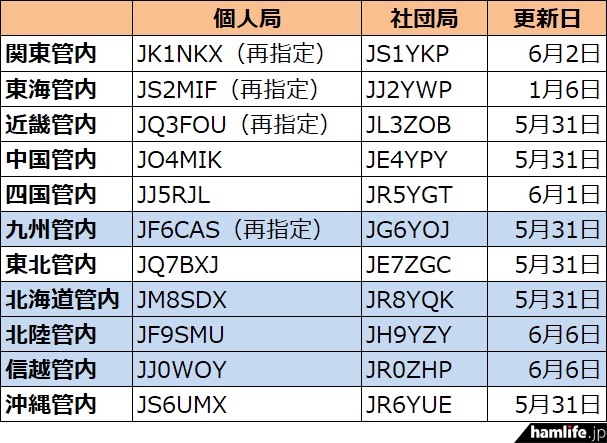

日本における、2022年6月7日時点の「アマチュア無線局のコールサイン発給状況」をまとめた。新たに、6エリア(九州管内)の九州総合通信局、8エリア(北海道管内)の北海道総合通信局、9エリア(北陸管内)の北陸総合通信局、0エリア(信越管内)の信越総合通信局からそれぞれ更新発表があった。なお、九州管内の6エリアはJF6のサフィックスファーストレター「B」が終了し「C」へ、また北海道管内の8エリアはJM8のサフィックスファーストレター「R」が終了し「S」へ割り当てが移っている。

各総合通信局で公表している、コールサインの発給状況は下表の通りだ。

ところでアマチュア局のプリフィックスの割当ての順番に触れておこう。まず1エリア(関東管内)を例に取ってみると、最初はJA1 → JH1 → JR1 → JE1 → JF1 → JG1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → JM1 → JN1 → JO1 → JP1 → JQ1 → JS1と一度目の発給が行われた。

その後JE1からプリフィックスのアルファベット順での空きコールサインの再割り当てが行われ、JE1 → JF1 → JG1 → JH1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → JM1 → JN1 → JO1 → JP1 → JQ1 → JR1 → JS1と進んだ。

さらにその後、数字の7で始まる7K1 → 7L1 → 7M1 → 7N1 → 7K2 → 7L2 → 7M2 → 7N2 → 7K3 → 7L3 → 7M3 → 7N3 → 7K4 → 7L4 → 7M4 → 7N4の発給が行われ、その後にJA1 → JE1 → JF1 → JG1 → JH1 →JI1 → JJ1と2度目の再割り当てが進行している。

また2エリア(東海管内)と3エリア(近畿管内)も、関東の1回目の再割り当てと同様に「JS2(JS3)終了後に、JE2(JE3)からプリフィックスのアルファベット順」で再割り当てが進行している。

しかし6エリア(九州管内)は、JQ6までの発給が終了後(JS6は沖縄に割り当て)、JA6から、プリフィックスのアルファベット順での再割り当てが行われている。

このあたりの経緯と詳細は、日本におけるコールサイン研究の第一人者、JJ1WTL・本林氏のWebサイトが詳しい。

↓この記事もチェック!

<総務省のデータベース「無線局等情報検索」で判明>7エリア(東北管内)、令和3(2021)年1月28日付で「JQ7AAA」を発給

<令和3(2021)年1月20日発給分から>6エリア(九州管内)、「JE6」のプリフィックスが終了し「JF6AAA(二巡目)」からの割り当て開始

●関連リンク:

|

<8か月連続で減少数▲1,000局/月を下回る>総務省が2022年4月末のアマチュア局数を公表、前月より829局少ない37万7,851局

in

<8か月連続で減少数▲1,000局/月を下回る>総務省が2022年4月末のアマチュア局数を公表、前月より829局少ない37万7,851局

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/7 18:00:57)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/7 18:00:57)

|

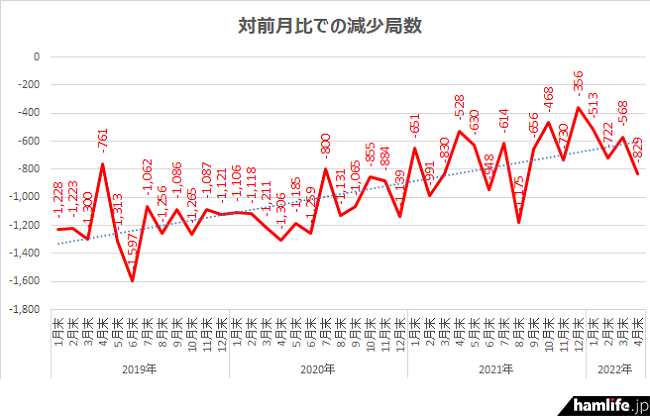

2022年6月6日、総務省は2022年4月末のアマチュア無線局数を公表した。それによると前回の2022年2月末のデータから1か月間で829局減少し、377,851局となった。以前は▲1,000局/月以上あったアマチュア局の減少スピードだが、8か月連続で減少数▲1,000局/月を下回り、減少スピードの鈍化傾向が続いている。

2013年4月末から2022年2月末までのアマチュア局数の推移。ピーク後に最高となった2016年3月末の43万6,389局から、2017年12月末を堺にして減少スピードが加速しだしているが、「東日本大震災」による開局ブーム!?から5年経過したタイミングに一致する。そしてコロナ過でお家時間が増えた影響なのか、ふたたびアマチュア局の減少スピードが鈍化している

アマチュア局は、1995年3月末に過去最高の136万4,316局を記録したピークから増減を繰り返し、ピーク後に最高となった2016年4月末の43万6,389局から、現在も“ピーク後最低局数”を更新し続けている。ピーク後に最高となった43万6,389局から73か月間で58,538局減少した。

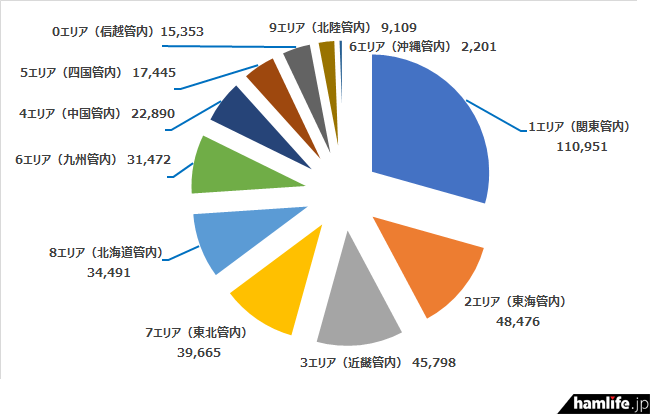

●2022年4月末、アマチュア局の各エリア(管内)局数内訳

・1エリア(関東管内): 110,951局(111,059局) ・2エリア(東海管内): 48,476局(48,649局) ・3エリア(近畿管内): 45,798局(45,855局) ・4アリア(中国管内): 22,890局(22,903局) ・5エリア(四国管内): 17,445局(17,527局) ・6エリア(九州管内): 31,472局(31,546局) ・7エリア(東北管内): 39,665局(39,771局) ・8エリア(北海道管内):34,491局(34,660局) ・9エリア(北陸管内): 9,109局(9,121局) ・0エリア(信越管内): 15,353局(15,399局) ・6エリア(沖縄管内): 2,201局(2,190局)

※カッコ内の数字は2022年3月末の局数を表す

2012年以前は1か月間に1,000局から2,000局単位でアマチュア局が減少。しかし、コロナ禍の影響で生活スタイルが大きく変化。お家時間が増えた影響で、アマチュア局の新規開局やカムバックハムの増加などが功を奏し、鈍化スピードの鈍化傾向が再び現れだした  アマチュア局登録の多いエリア順に並べると、1エリア(関東管内)は11万局以上の登録があるが、2番目は2エリア(東海管内)で3位が3エリア(近畿管内)、そして4位には7エリア(東北管内)、5位は8エリア(北海道管内)、6位は6エリア(九州管内)と続く

パーソナル無線局は、沖縄総合通信事務所管内が2020年7月末のデータから0局、北陸総合通信局管内が2020年12月末のデータから0局、四国総合通信局管内が2021年6月末のデータから0局、近畿総合通信局管内が2021年7月末のデータから0局、中国総合通信局管内と北海道総合通信局が2021年8月末のデータから0局、九州総合通信局管内、東北総合通信局管内、信越総合通信局管内が2021年10月末のデータから0局となり、それぞれの管内からパーソナル無線局は消滅。

さらに、2021年11月末の時点では関東総合通信局管内と東海総合通信局管内の各1局が残っていたが、今回のデータでは0局になっている。最後の1局(関東管内)の免許有効期限が昨年(2021年)の12月19日までだったので、12月20日をもって「パーソナル無線」は完全に消滅している。

●関連リンク:

|

IC-R7000 メンテナンス

in

IC-R7000 メンテナンス

in

JHGのブログ

(2022/6/10 0:47:15)

JHGのブログ

(2022/6/10 0:47:15)

|

IC-R7000 メンテナンスのためお預かりしました。

エンブレムから、FMの選択度が良い前期型であることがわかります。  音が歪む原因のC135は交換済みです。

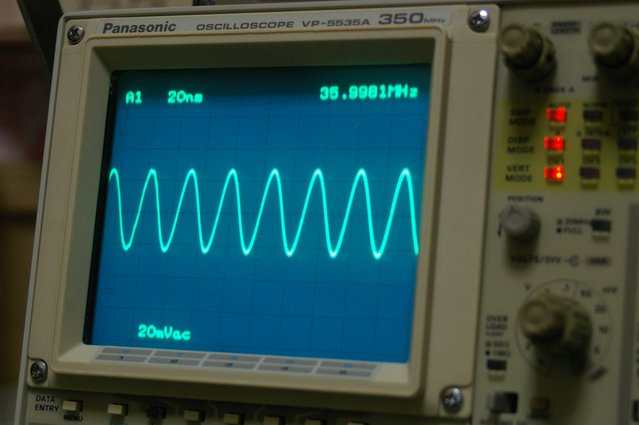

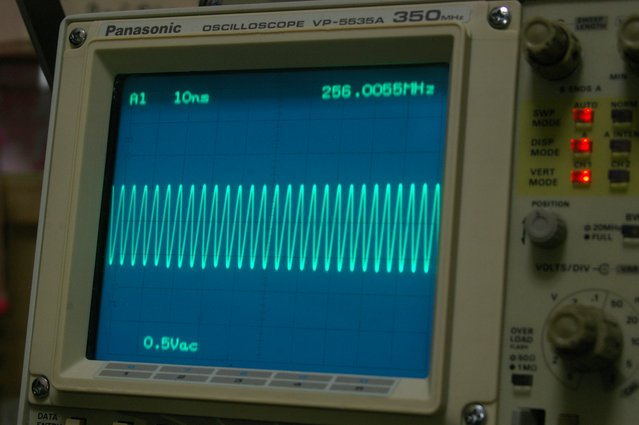

サービスマニュアルにて各部を調整します。  LOレベル調整。

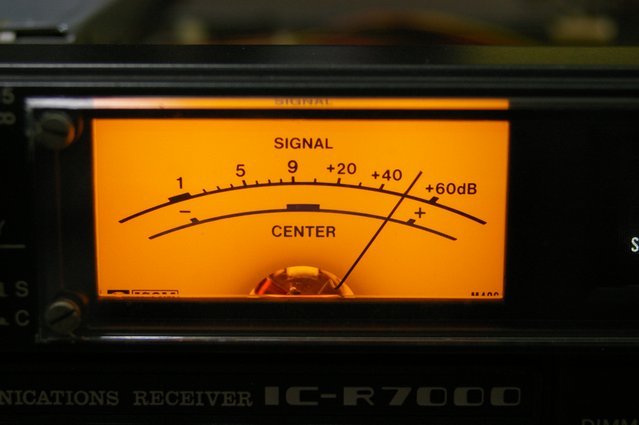

36Mhz 最大  2nd LO調整。 256Mhz 最大  3rd LO調整 10,245Mhz 最大  センターメーター調整。  センター外れ S9+50dB  Sメーター調整。

ー73dBm 受信のとき、  130Mhz AMにて 標準のS9を指示  受信感度。 130Mhz AMにて ー121,3dBm  透明パネルに割れがあります。  パネルを取り外しました。  PET(ポリエチレンテレフタレート)板を切り出して作りました。

ペットボトルの材料ですので衝撃性に優れています。  透明度も良い感じです。  Sメーターの照明をLED化しました。  点灯を確認しました。  性能を引き出しました。

通信機型受信機の傑作です。  |

<過去に発売した415種類を網羅>コメット、自社サイト内で「生産終了製品取扱説明書(PDF)」を公開

in

<過去に発売した415種類を網羅>コメット、自社サイト内で「生産終了製品取扱説明書(PDF)」を公開

in

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/7 12:25:05)

ニュース – hamlife.jp

(2022/6/7 12:25:05)

。

。 。

。